Бесплатный фрагмент - Что должен знать и уметь оператор коптера

Часть 3. Основы авиационной метеорологии и аэродинамики. Пособие

Список сокращений

Основы авиационной метеорологии

Метеорология — это наука о физических процессах и явлениях в атмосфере Земли и их взаимодействии с земной поверхностью и космической средой. Термин «метеорология» произошел от двух греческих слов: «метеор», что означало всякое небесное явление (движение звезд, облаков и т.п.), и «логос» — изучение, познание.

Развитие метеорологии как науки привело к оформлению ее отдельных крупных разделов в самостоятельные научные дисциплины, среди которых сформировалась прикладные дисциплины — авиационная метеорология, агрометеорология, морская метеорология и др.

Авиационная метеорология — наука, изучающая влияние метеорологических факторов на деятельность авиации, разрабатывающая теоретические основы и практические вопросы метеорологического обеспечения полетов.

Главная задача авиационной метеорологии как науки — обеспечение безопасности, регулярности и экономической эффективности полетов ЛА. Полеты ЛА без метеорологической информации невозможны.

Кроме того, физические характеристики атмосферы (метеорологические элементы), такие как плотность, температура, давление и влажность воздуха, а также сила ветра оказывают влияние на летно-технические характеристики ЛА и безопасность полетов.

В этой связи операторы БЛА должны знать основы авиационной метеорологии, уметь анализировать метеорологические элементы, прогнозировать погоду на период выполнения полетов, определять опасные явления погоды (ОЯП) и знать как действовать при непреднамеренном попадании в сложные метеорологические условия (СМУ) и ОЯП.

1. Состав и строение атмосферы

Атмосфера — газовая оболочка Земли, представляющая собой механическую смесь газов и коллоидных примесей (пыли, кристаллов, капелек). Данная смесь газов называется воздухом.

Атмосфера участвует суточном и годовом вращении Земли.

Вертикальная протяженность атмосферы составляет 60—70 млн. м. Резкой верхней границы атмосферы не существует, она постепенно переходит в межпланетную среду.

Общая масса атмосферы приближенно оценивается в 5,15·1018 кг, что составляет примерно одну миллионную массы Земли.

Примерно 50% всей массы атмосферы заключено в слое от земной поверхности до высоты 5 тыс. м, 75% — до высоты 10 тыс. м, 95% — до 20 тыс. м, около 99,9% — до высоты 100 тыс. м.

Плотность воздуха, т.е. количество его массы в единице объема, уменьшается с высотой. На уровне моря она составляет в среднем 1270—1300 г/м3, на высоте 20 тыс. м — около 90 г/м3 и на высоте 100 тыс. м — лишь около 1 мг/м3. На верхней границе атмосферы плотность воздуха приближается к плотности вещества, заполняющего межпланетное пространство.

Незначительная толщина основного (по массе) слоя атмосферы по сравнению с ее горизонтальной протяженностью приводит к тому, что вертикальные масштабы наблюдаемых в атмосфере явлений и процессов оказываются значительно меньше горизонтальных: воздушные массы, циклоны и антициклоны, фронтальные поверхности по горизонтали занимают области в сотни и тысячи километров, а по вертикали распространяются лишь на несколько километров.

До высоты 100 тыс. м состав атмосферы не меняется, так как разделению газов препятствует непрерывное турбулентное движение воздуха. Этот слой называется гомосферой (однородный). Непостоянным является только содержание углекислого газа, водяного пара и пыли. Содержание углекислого газа в нижних слоях атмосферы постоянно увеличивается за счет сжигания топлива и жизнедеятельности фауны. Пыль поступает в атмосферу и с поверхности земли (заводы, степи, пустыни, вулканы) и из космоса. Космическая пыль образуется главным образом при сгорании метеоров. Ежедневно на Земле выпадает 1000 т космической пыли.

Выше 100 тыс. м расположена гетеросфера (неоднородный слой). Здесь под действием ультрафиолетовой радиации Солнца молекулы газа расщепляются на атомы. Состав воздуха по высоте значительно изменяется. Давление и плотность воздуха с высотой быстро уменьшаются.

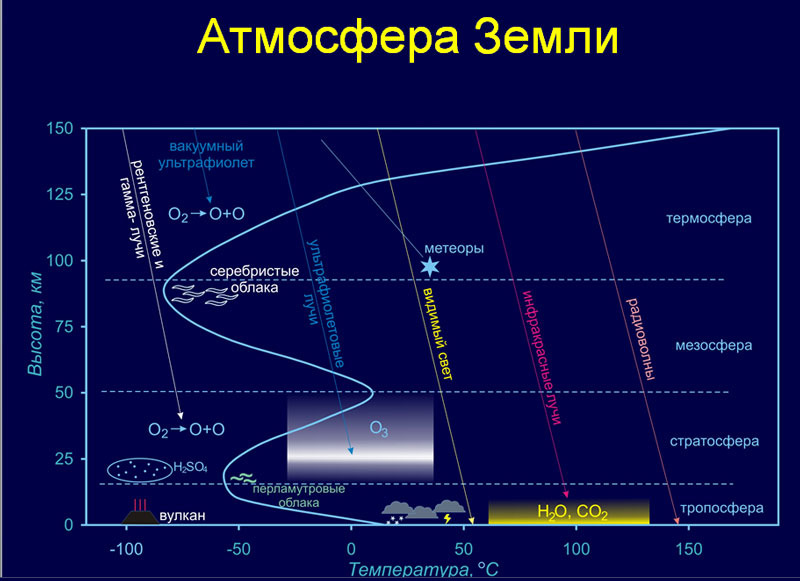

По решению Международного геодезического и географического союза, принятого в 1951 г., атмосфера по характеру изменения температуры с высотой и другим физическим свойствам подразделяется на пять слоев:

Тропосфера (от греч. tropos — поворот, изменение) — слой атмосферы, непосредственно прилегающий к Земле. Ее высота колеблется в пределах от 7 тыс. м над полюсами до 16—18 тыс. м над экватором. Средняя высота этого слоя составляет 11 тыс. м. В тропосфере сосредоточено около 80% всей массы воздуха атмосферы. В этом слое температура понижается на 0,65°С на каждые 100 м.

Тропосферу называют «фабрикой погоды», т.к. только в этом слое наблюдаются метеорологические явления.

Стратосфера (от лат. stratum — слой) простирается до высоты 50—55 тыс. м. В стратосфере сосредоточено около 20% массы атмосферы. До высоты 20—25 тыс. м температура остается постоянной — -56,5°С, а затем повышается на 1—2°С на каждые 1000 м и на верхней границе стратосферы приближается к 0°С. Повышение температуры объясняется активным образованием озона под влиянием ультрафиолетовой радиации Солнца.

Вследствие незначительного содержания водяного пара в стратосфере облака не образуются, за исключением изредка возникающих перламутровых облаков, состоящих из мельчайших переохлажденных капелек воды. Ветры преобладают западные, летом выше 20 тыс. м происходит переход к восточным ветрам.

В нижние слои стратосферы могут из верхней тропосферы проникать вершины кучево-дождевых облаков. Также в нижних слоях существуют струйные течения шириной в сотни километров, имеющие скорость 150–500 км/ч.

Мезосфера (от греч. mesos — средний, промежуточный) расположена над стратосферой и простирается до высоты 80—90 тыс. м. Температура в этом слое уменьшается в среднем на 3°С на 1000 м и достигает значений около -90°С.

В мезосфере наблюдаются красивые серебристые облака, состоящие из ледяных кристаллов.

Термосфера (от греч. terme — теплота, жар) — слой атмосферы от 80 тыс. м до 450 тыс. м. Температура здесь резко увеличивается с высотой и на верхней границе термосферы может составлять 700—800°С. Но так как плотность воздуха на этих высотах очень мала, то высокие температуры не вызывают нагревания находящегося там тела. Излучение Солнца вызывает ионизацию и диссоциацию молекул воздуха в верхнем слое термосферы, поэтому этот слой называют ионосферой. В ионосфере происходят полярные сияния.

Экзосфера (от греч. exo — вне, наружу) — сфера рассеивания, переходящая в межпланетное пространство. Она мало изучена, верхняя ее граница точно не установлена. Условно за верхнюю границу приняты высоты 2—3 млн м, где плотность воздуха в 16·1017 раз меньше, чем у Земли. Температура здесь возрастает до 20000°С.

На верхней границе экзосферы атмосфера плавно переходит в космическое пространство.

Между слоями в атмосфере существуют переходные слои в 2—3 тыс. км, называемые паузами (тропопауза, стратопауза и так далее).

Тропопауза — переходной слой между тропосферой и стратосферой толщиной от нескольких сот метров до 1—2 тыс. м. За нижнюю границу тропопаузы принимается высота, где падение температуры с высотой сменяется ровным ходом температуры, повышением или замедлением падения с высотой.

Высота тропопаузы зависит от температуры тропосферного воздуха, т.е. от широты места, времени года, характера синоптических процессов (в теплом воздухе она выше, в холодном ниже).

В тропосфере различают три слоя:

Пограничный (слой трения) — от поверхности Земли до 1000—1500 м. В этом слое сказывается тепловое и механическое воздействие земной поверхности. Наблюдается суточный ход метеоэлементов.

Нижняя часть пограничного слоя толщиной до 600 м называется «приземным слоем». Здесь сильнее всего сказывается влияние земной поверхности, вследствие чего такие метеорологические элементы, как температура, влажность воздуха, ветер испытывают резкие изменения с высотой.

Характер подстилающей поверхности в значительной степени определяет погодные условия приземного слоя.

R — удельная газовая постоянная сухого воздуха, равная 2,870·106 эрг/г·град.

Согласно уравнению, плотность воздуха находится в прямой зависимости от атмосферного давления и в обратной зависимости от температуры.

В целом плотность воздуха с высотой уменьшается, так как с высотой атмосферное давление падает значительно быстрее, чем понижается температура воздуха.

Средний (свободная атмосфера) располагается от верхней границы пограничного слоя и простирается до высоты 6000 м. В этом слое почти не сказывается влияние земной поверхности, а погодные условия определяются в основном атмосферными фронтами и вертикальными конвективными токами воздуха.

Верхний слой лежит выше среднего и простирается до тропопаузы.

2. Стандартная атмосфера

Реальная атмосфера очень изменчива, поэтому для проектирования, испытания и эксплуатации ЛА используются параметры «стандартной атмосферы».

Стандартная атмосфера (СА) — это предположительное вертикальное распределение температуры, давления, плотности воздуха и других геофизических характеристик, которое по международному соглашению представляет среднегодовое и среднеширотное состояние атмосферы. Ее основные параметры:

атмосфера на всех высотах состоит из сухого воздуха;

нулевая высота («земля») — средний уровень моря, на котором давление воздуха 760 мм рт. ст. или 1013,25 ГПа;

температура +15°С;

плотность воздуха 1,225кг/м3;

граница тропосферы — на высоте 11 000 м;

вертикальный градиент температуры постоянен и равен 0,65°С на 100 м;

в стратосфере, т.е. выше 11 000 м, температура постоянная: -56,5°С;

ускорение свободного падения — 9,8 м/с2;

скорость звука — 340 м/с;

ветер отсутствует.

3. Состав атмосферы

Реальная атмосфера — это механическая смесь газов, которые можно разделить на основные газовые составляющие и малые газовые составляющие. К первым относятся азот и кислород. Ко вторым — водяной пар, аргон, углекислый газ, неон, гелий, водород, ксенон, озон.

В среднем в составе атмосферы содержится (по объему) 78% азота, 21% кислорода, 0,93% аргона, 0,03% углекислого газа. На долю других газов приходится примерно 0,04%.

Кроме газов, в состав реальной атмосферы входят твердые и жидкие примеси — аэрозоли естественного и антропогенного происхождения (пыль, частицы дыма, капли и кристаллы облаков, микроорганизмы и т.д.).

Водяной пар, углекислый газ, озон являются парниковыми газами, активными в радиационном и химическом отношении. Их содержание в атмосфере существенно изменяется в различных районах земного шара, поэтому эти газы называют переменными газовыми составляющими.

Содержание водяного пара в атмосфере по объему колеблется от значений, близких к 0, до 5%. На широте 70° с. ш. среднее объемное содержание водяного пара 0,2%, на экваторе — 2,6%.

Содержание углекислого газа в Арктике и Антарктике — 0,02%, в промышленных районах — в два раза больше.

Объемное содержание озона в атмосфере составляет 10—5%.

Общее содержание озона в атмосфере, если его привести к давлению 1013 гПа и температуре 0° C (приведенная толщина), колеблется от 1 до 6 мм (в среднем 3 мм). Средняя приведенная толщина слоя кислорода — 1500 м, азота — 6000 м.

4. Основные метеоэлементы и явления погоды, определяющие условия полета

Состояние атмосферы определяется рядом физических характеристик (метеорологических элементов), оказывающих влияние на полеты БЛА. Основными из них являются плотность, температура, давление, влажность воздуха, сила ветра.

В целях определения благоприятных метеорологических условий для выполнения полета БЛА при оценке метеорологических элементов важно учитывать следующие закономерности:

— временные и пространственные изменения значения метеорологических элементов;

— влияния метеорологических элементов на летно-технические характеристики БЛА;

— связи метеорологических элементов с явлениями погоды, влияющими на деятельность авиации, в том числе и опасными явлениями погоды (ОЯП).

Плотность воздуха — это масса воздуха в единичном объеме. Она не измеряется, а рассчитывается по уравнению состояния воздуха по измеренным значениям температуры воздуха и давления:

ρ = Р/RТ, где:,

ρ — плотность воздуха;

Р — давление воздуха;

Т — температура воздуха;

R — удельная газовая постоянная сухого воздуха, равная 2,870·106 эрг/г·град.

Согласно уравнению, плотность воздуха находится в прямой зависимости от атмосферного давления и в обратной зависимости от температуры.

В целом плотность воздуха с высотой уменьшается, так как с высотой атмосферное давление падает значительно быстрее, чем понижается температура воздуха.

С плотностью воздуха неразрывно связан такой аэродинамический показатель, как скоростной напор, который определят параметры подъемной силы и лобового сопротивления ЛА, от которых, в свою очередь зависят многие его характеристики ЛА.

Температура воздуха

Атмосферный воздух является смесью газов, в которой молекулы находятся в непрерывном движении и каждому состоянию газа соответствует определенная скорость движения молекул. Поэтому, чем больше средняя скорость движения молекул, тем выше температура воздуха.

Таким образом, температура воздуха характеризует тепловое состояние воздуха и является характеристикой средней кинетической энергии движения молекул воздуха, потому называется кинетической (истинной) температурой.

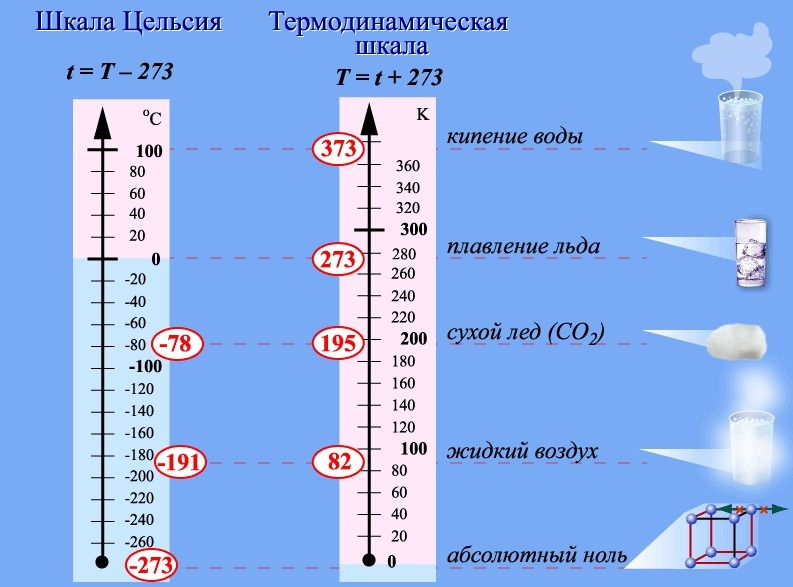

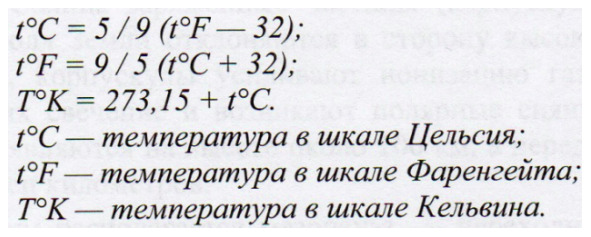

Для количественной характеристики температуры приняты следующие шкалы:

Стоградусная шкала — шкала Цельсия. На этой шкале 0°С соответствует точке плавления льда, 100°С — точке кипения воды при давлении 760 мм. рт. ст.

Абсолютная шкала — шкала Кельвина. Нуль этой шкалы соответствует полному прекращению теплового движения молекул, т.е. самой низкой возможной температуре.

Шкала Фаренгейта. За нижнюю температуру этой шкалы принята температура смеси льда с нашатырем (-17,8°С) за верхнюю — температура человеческого тела. Промежуток разделен на 96 частей.

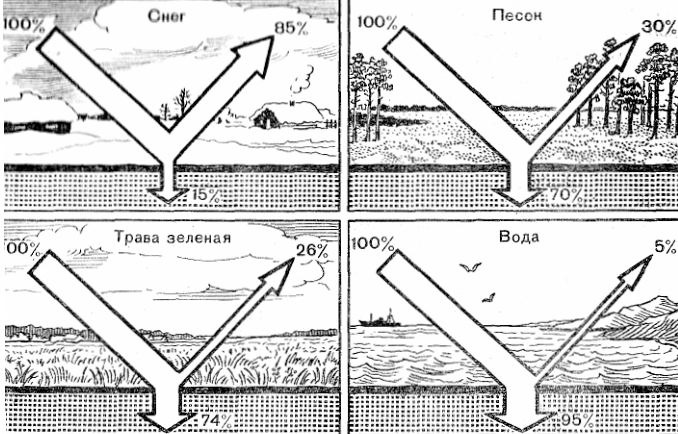

Передача тепла от земной поверхности в атмосферу осуществляется путем термической конвекции, турбулентности и излучения.

Термическая конвекция — вертикальный подъем воздуха, нагретого над отдельными участками земной поверхности. Наиболее сильное развитие термической конвекции — в дневные (послеполуденные) часы.

Турбулентность — бесчисленное множество мелких вихрей (от лат. turbo — завихрение, водоворот), возникающих в движущемся воздушном потоке из-за его трения о земную поверхность и внутреннего трения частиц. Турбулентность способствует перемешиванию воздуха, а следовательно и обмену тепла между нижними (нагретыми) и верхними (холодными) слоями воздуха.

Излучение — отдача земной поверхностью тепла, полученного ею в результате притока солнечной радиации. Тепловые лучи поглощаются атмосферой, вследствие чего происходит повышение температуры воздуха и охлаждение земной поверхности. Излучаемое тепло нагревает приземный воздух, а земная поверхность, вследствие потери тепла охлаждается. Процесс излучения имеет место ночью, а зимой может наблюдаться в течение всех суток.

Из этих трех основных процессов передачи тепла от земной поверхности в атмосферу главную роль играют термическая конвекция и турбулентность.

Температура может изменяться по горизонтали вдоль земной поверхности и по вертикали с подъемом вверх. Величина, характеризующая изменение температуры воздуха по горизонтали называется горизонтальный температурный градиент, по вертикали — вертикальный температурный градиент.

Горизонтальный температурный градиент выражается в градусах на определенное расстояние (111 км или 1° меридиана). Чем больше горизонтальный температурный градиент, тем больше опасных явлений (условий) образуется в переходной зоне, т.е. увеличивается активность атмосферного фронта.

Вертикальный температурный градиент изменчив и зависит от времени суток, года и характера погоды (по СА — 0,65°/100 м).

Слои атмосферы, в которых происходит повышение температуры с высотой, называется слоями инверсии. Слои атмосферы, у которых температура с высотой не меняется, называется слоями изотермии, они являются задерживающими слоями: гасят вертикальные движения воздуха, под ними происходит скопление водяного пара и твердых частиц, ухудшающих видимость, образуются туманы и низкие облака.

Слои инверсии и изотермии, играют большую роль в формировании погодных условий, так как препятствуют развитию восходящих движений воздуха.

При фазовых превращениях воды в атмосфере происходит поглощение или выделение тепловой энергии. При испарении воды температура воздуха понижается. При конденсации (переход в жидкое состояние) и сублимации (переход в кристаллическое состояние) водяного пара в атмосфере происходит выделение тепловой энергии, которая нагревает воздух.

В атмосфере перенос тепла осуществляется не только по вертикали, но и по горизонтали вследствие адвекции (горизонтальное перемещение воздушных масс вдоль поверхности земли).

Поскольку нижняя часть атмосферы нагревается главным образом от земной поверхности, то в тропосфере температура воздуха с высотой, как правило, понижается.

Атмосферное давление

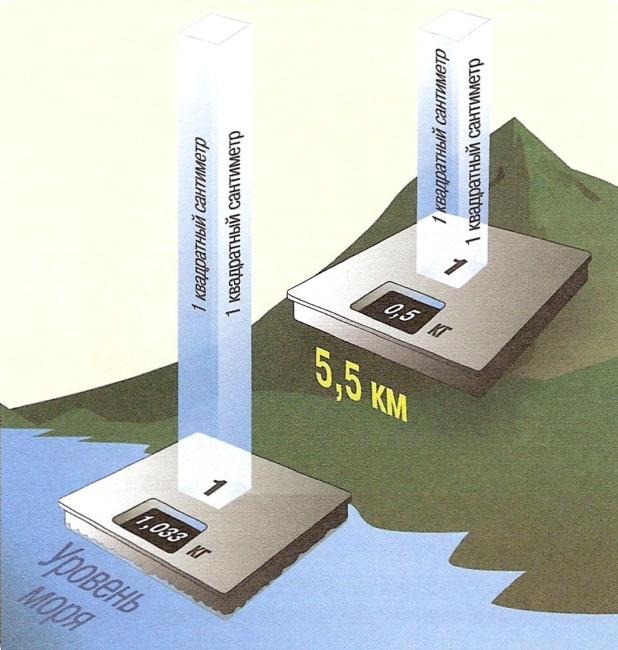

Атмосферное давление воздуха — это сила, действующая на единицу горизонтальной поверхности в 1 м2 и равная весу воздушного столба, простирающегося от поверхности моря до верхней границы атмосферы и составляющее на уровне моря в среднем 1,033 кг/см2.

В технике эта величина принята за единицу давления, которая называется «атмосфера».

Таким образом, 1 атмосфера — это давление атмосферы на уровне поверхности земли, и ее величина равна отношению веса столба высотой 100 км площади основания, равной 1 м2, т.е. на 1 м2 площади приходится вес около 10 т.

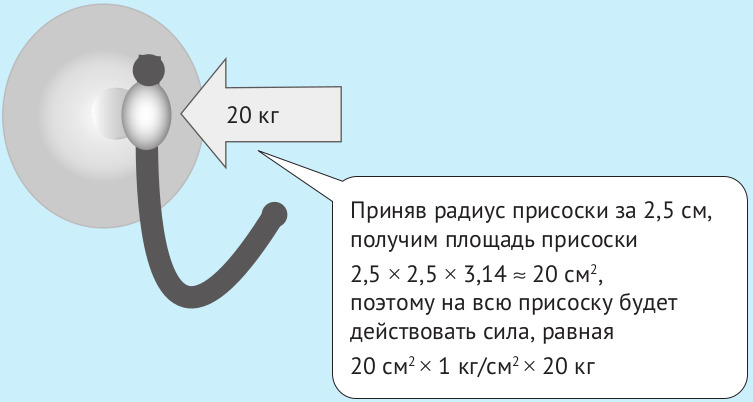

В качестве примера, позволяющего реально ощутить величину этой силы, можно привести присоску, которая используется, например, для крепления крючков к плитке в ванной комнате, куда нельзя вбивать гвозди.

Как показано на рисунке, давление воздуха на стороне плитки, к которой прилипла присоска, можно считать близким к нулю. Напротив, на внешней стороне будет действовать сила, равная примерно 20 кг.

Эту присоску отлепить нелегко, так как требуется сила, поднимающая четыре пластиковые бутыли объемом по 5 л каждая. Однако если запустить на внутреннюю сторону воздух, то присоска легко снимется, так как давление воздуха по обе стороны станет равным 1 атмосфере.

Изменение давления в пространстве тесно связанно с развитием основных атмосферных процессов. В частности неоднородность давления по горизонтали является причиной течений воздуха. Изменение давления по горизонтали на единицу расстояния (111 км или 1° дуги меридиана) называется горизонтальным барическим градиентом. Он всегда направлен в сторону низкого давления. От величины горизонтального барического градиента зависит скорость ветра, а от его направления — направление ветра.

С увеличением высоты атмосферное давление убывает, это явление используется в барометрических приборах, в частности — высотомере.

Необходимость знания закономерностей изменения атмосферного давления во времени и пространстве обусловлена связью между изменением атмосферного давления и изменением погоды.

Величина атмосферного давления измеряется в мм ртутного столба, миллибарах и гектопаскалях, между которыми существует зависимость:

1 гПа = 1 мб = 0,75 мм рт. ст. (3/4 мм рт. ст.)

1 мм рт. ст. = 1,33 мб = 1,33 гПа

760 мм рт. ст. = 1013,25 гПа.

С изменением атмосферного давления всегда напрямую связано изменение плотности воздуха, что приводит к необходимости учитывать изменение характеристик ЛА, связанных с изменением скоростного напора (изменение подъемной силы, лобового сопротивления, горизонтальной и вертикальной скорости).

Влажность воздуха

Содержание водяного пара в воздухе называется влажностью воздуха. Для оценки влажности воздуха используются следующие характеристики:

— Абсолютная влажность — количество водяного пара в граммах, содержащихся в 1 м3 воздуха. Чем выше температура воздуха, тем больше абсолютная влажность. По ней судят о возникновении облаков вертикального развития, грозовой деятельности.

— Относительная влажность — характеризуется степенью насыщенности воздуха водяным паром, т.е. это процентное отношение фактического количества водяного пара, содержащегося в воздухе к тому количеству, которое необходимо для полного насыщения при данной температуре. При относительной влажности 20—40% воздух считается сухим, при 80—100% — влажным, при 50—70% — умеренной влажности. При повышении относительной влажности наблюдается снижение облачности, ухудшение видимости.

— Температура точки росы — температура, при которой водяной пар, содержащийся в воздухе, достигает состояния насыщения при данном влагосодержании и неизменном давлении. Разность между фактической температурой и температурой точки росы называется дефицитом точки росы. Он показывает на сколько градусов надо охладить воздух, чтобы содержащийся в нем пар достиг состояния насыщения. При дефицитах точки росы 3—4°С и менее воздушная масса у земли считается влажной, а при 0—1°С часто возникают туманы.

Основным процессом, приводящим к насыщению воздуха водяным паром, является понижение температуры. При любой относительной влажности воздух можно довести до состояния насыщения, если его охлаждать, пока не начнется конденсация водяного пара.

Водяной пар играет важную роль в атмосферных процессах. Он сильно поглощает тепловую радиацию, которая излучается земной поверхностью и атмосферой, и тем самым уменьшает потерю тепла планетой. Основное влияние влажности на деятельность авиации сказывается через облачность, осадки, туманы, грозы, обледенение.

Водяной пар легче сухого воздуха, поэтому, чем больше в воздухе водяного пара, тем меньше будет плотность воздуха.

Влажность оказывает влияние на условия выполнения полета:

— изменение влажности является причиной изменения плотности воздуха, что приводит к необходимости учитывать изменение характеристик ЛА, связанных с изменением скоростного напора, аналогично рассмотренным выше;

— при приближении влажности к состоянию насыщения возрастает вероятность возникновения тумана, что может привести к невозможности выполнения полетного задания.

Ветер — это горизонтальное движение воздуха относительно земной поверхности, возникающее в результате неравномерного распределения давления вдоль нее.

Основными характеристиками ветра являются направление и скорость.

В авиации применяются два понятия направления ветра — метеорологическое (откуда дует ветер) и навигационное (куда дует ветер). Т.о. навигационное направление ветра отличается от метеорологического на ±180°.

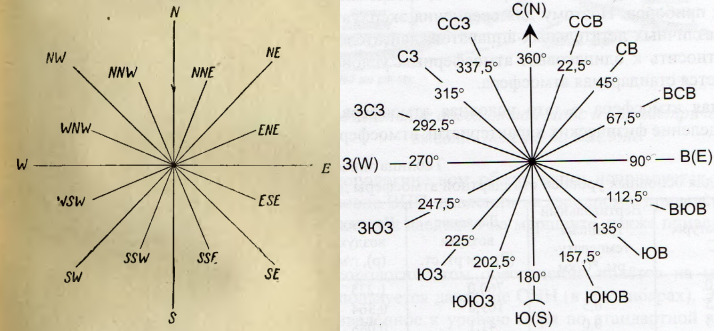

Направление ветра измеряется в градусах (относительно северного направления меридиана) — от 0° до 359° и в румбах (16 румбов), для обозначения которых используются русские или латинские наименования (например, западный, северо-восточный, юго-юго-западный и т.д.).

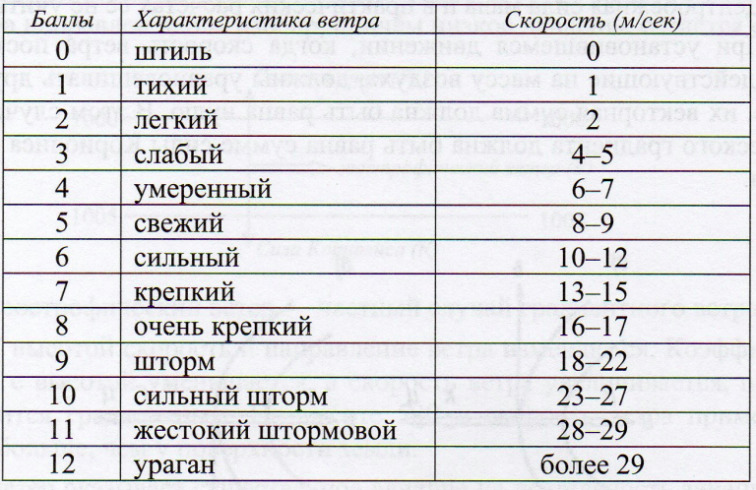

Скорость ветра измеряется в:

— метрах в секунду (м/с),

— километрах в час (км/ч),

— узлах (морская миля в час),

— баллах шкалы Бофорта.

Часто используют и качественные характеристики скорости ветра (в м/с):

слабый — до 3 м/с

умеренный — 4—7 м/с

сильный — 10—12 м/с

очень сильный — 12—15 м/с

шторм — 15—20 м/с

жесткий шторм — 20—25 м/с

ураган — более 29 м/с

1 м/с = 3,6 км/ч, 1 узел = 1,852 км/ч

Для измерения скорости ветра у земли используются анемометры, для определения направления — флюгера. Скорость ветра измеряется с точностью до 1 м/с, направление — до 10°.

Вследствие турбулентности воздушных потоков для ветра характерно непостоянство скорости и направления, поэтому по скорости различают ровный и порывистый ветер, по направлению — постоянный и меняющийся.

Ветер считается порывистым, если его скорость в течение 2 мин изменяется на 4 м/с и более. Когда направление ветра за 2 мин изменяется более чем на одни румб, такой ветер называется меняющимся.

Кратковременное резкое усиление ветра (до 20—30 м/с) со значительным изменением его направления называется шквалом.

В пограничном слое атмосферы для скорости ветра характерен значительный суточный ход. Вблизи земли она днем имеет максимальное значение, а ночью — минимальное, на высотах же — она максимальна ночью и минимальна днем.

С увеличением высоты, как правило, увеличивается и скорость ветра. Так, на высоте 500 м скорость ветра примерно в два раза больше, чем у поверхности земли.

Ветер оказывает существенное влияние на полеты ЛА. При выполнении маршрутного полета наличие ветра приводит к изменению путевой скорости полета на различных участках маршрута. Максимальная путевая скорость будет при попутном ветре, минимальная — при встречном.

В целях обеспечения безопасности для каждого типа БЛА установлена максимальная скорость ветра, при которой разрешается выполнять полет. При скорости ветра большей установленных ограничений выполнение полетов БЛА запрещено.

При установившемся горизонтальном движении воздуха в пограничном слое атмосферы, если отсутствует центробежная сила, то сила горизонтального барического градиента уравновешивается равнодействующей сил Кориолиса и трения. При наличии силы трения в северном полушарии ветер отклоняется от направления изобары влево, т.е. против часовой стрелки. Это закон Бейс-Балло или барический закон ветра для пограничного слоя атмосферы.

Изобара на приземной карте погоды направлена так, что низкое давление находится слева от нее, а высокое — справа. Поэтому если в северном полушарии встать лицом по потоку, то область низкого давления будет располагаться слева и впереди от наблюдателя, а область высокого давления — справа и позади от него.

Исключение из барического закона ветра — местные ветры, дующие по горизонтальному барическому градиенту, который появляется в данном районе за счет неравномерного нагревания различных участков подстилающей поверхности или за счет рельефа.

К местным ветрам относятся:

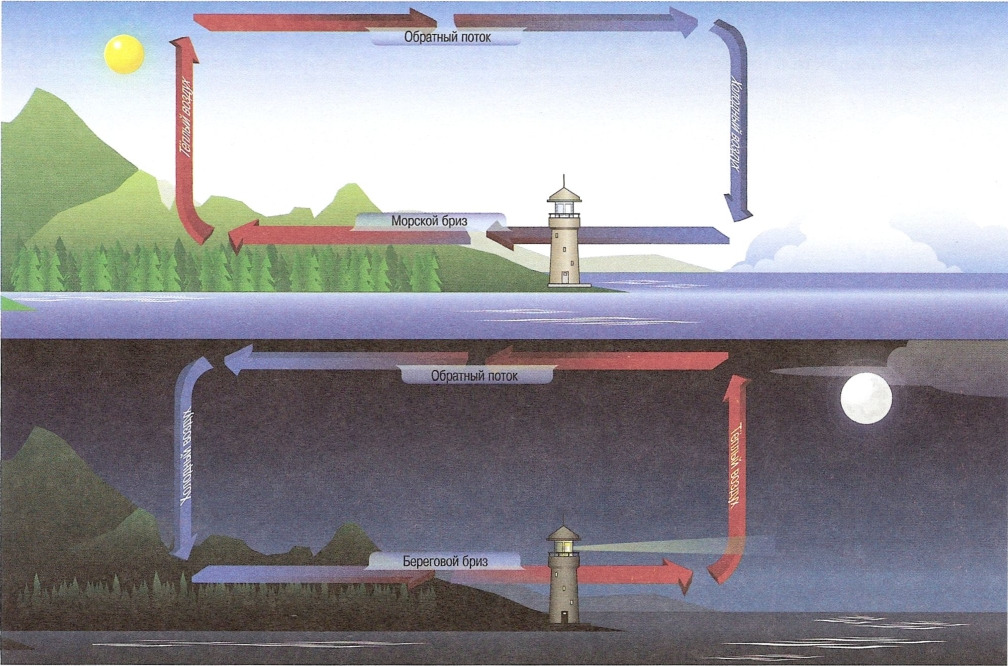

— Бризы, которые наблюдаются на побережье озер и больших водоемов. Они дуют днем на сушу с водной поверхности (морские бризы), а ночью наоборот (береговые бризы). Их скорость 2—5 м/с, а по вертикали они распространяются до 500—1000 м.

Причина возникновения бризов — неравномерное нагревание воды и суши. Бризы оказывают влияние на условия погоды в береговой полосе, вызывая понижение температуры, повышение абсолютной влажности, сдвиги ветра.

— Горно-долинные ветры, которые возникают в результате неравномерного нагревания и охлаждения воздуха непосредственно у склонов высоких холмов. Днем воздух поднимается по склону из долины вверх и называется долинным ветром. Ночью спускается вниз со склонов и называется горным.

Местные ветры, свойственные определенным районам, оказывают большое влияние на работу авиации. Усиление ветра, вызванного особенностями рельефа данной местности, затрудняет пилотирование БЛА, а иногда является и опасным для выполнения полета.

Вертикальные движения воздуха

В атмосфере постоянно происходят вертикальные движения. Они играют важнейшую роль в таких атмосферных процессах, как перенос тепла и водяного пара по вертикали, образование облаков и осадков, рассеяние облаков, развитие гроз, возникновение турбулентных зон и т. д.

В зависимости от причин возникновения различают следующие виды вертикальных движений:

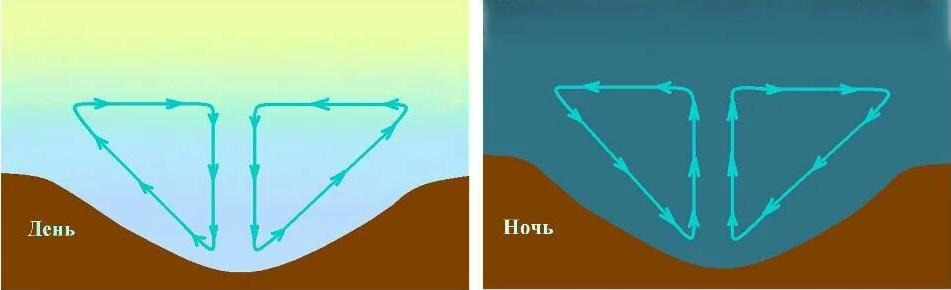

— Конвекция — вертикальные движения воздуха со скоростью до нескольких десятков м/с под действием архимедовой силы. Различают термическую и вынужденную конвекцию.

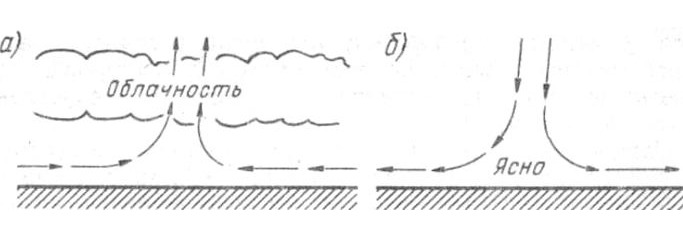

Термическая конвекция возникает в результате неравномерного нагревания солнечными лучами подстилающей поверхности вследствие ее неоднородности.

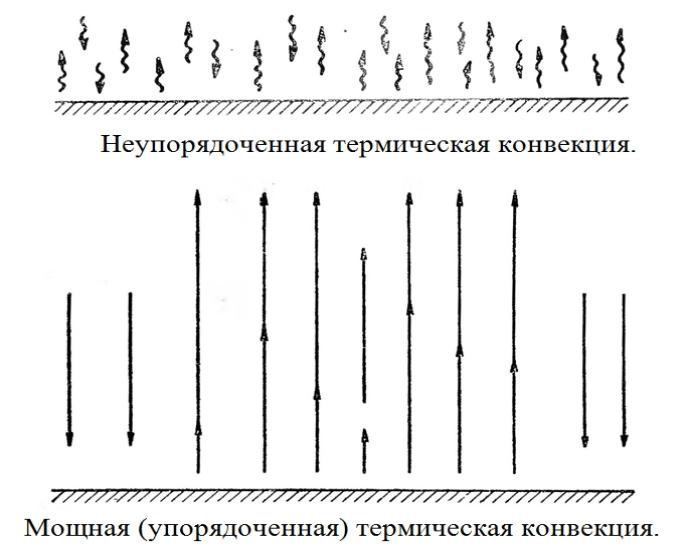

Термическая конвекция может быть неупорядоченной и упорядоченной.

Неупорядоченная конвекция — термическая турбулентность, которая существует в виде беспорядочных струй или пузырей воздуха, которые называются термиками и имеют характерный размер несколько десятков метров. Более теплые термики как более легкие поднимаются вверх, а более холодные (тяжелые) — опускаются вниз.

Упорядоченная конвекция характеризуется тем, что в восходящих и нисходящих движениях участвуют достаточно большие массы воздуха. Восходящие струи имеют характерные размеры до нескольких десятков километров. Упорядоченная конвекция развивается до больших высот и может охватывать всю тропосферу. Скорость восходящих потоков может достигать нескольких десятков метров в секунду.

С упорядоченной конвекцией связано развитие кучево-дождевых облаков.

Термическая конвекция имеет хорошо выраженный суточный и годовой ход с максимумом развития летом в послеполуденные часы. Термическая конвекция наблюдается также в холодной воздушной массе при ее движении над теплой подстилающей поверхностью.

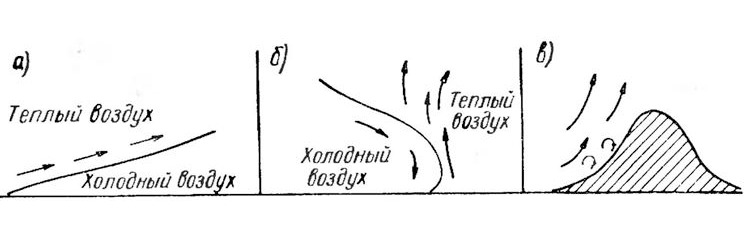

Вынужденная конвекция возникает на атмосферных фронтах при вытеснении теплого воздуха в верхние слои атмосферы, а также при натекании воздуха на крутые наветренные склоны холмов (орографическая конвекция). Особенно часто вынужденная конвекция наблюдается на холодных фронтах.

В зонах конвективной деятельности образуются облака вертикального развития, которые называются конвективными или кучевообразными облаками. К ним относят кучевые (Сu) и кучево-дождевые облака (Сb).

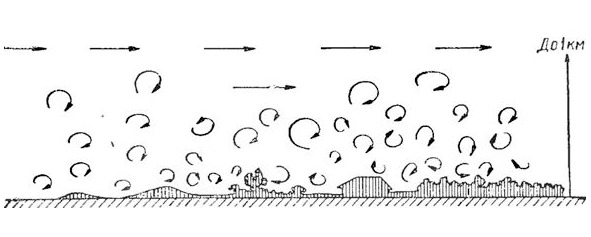

Динамическая конвекция, или динамическая турбулентность — беспорядочные вихри в атмосфере, возникающие при ветре и трении воздуха о подстилающую поверхность. Эта турбулентность называется иногда механической. Она наблюдается в любое время года и суток в пограничном слое атмосферы и зависит по интенсивности от скорости ветра и шероховатости (неровностей) подстилающей поверхности, т.е. от орографии. Чем сильнее ветер и больше коэффициент трения, зависящий от шероховатости подстилающей поверхности, тем интенсивнее динамическая турбулентность.

Скорость вертикальных движений при динамической турбулентности может достигать нескольких м/с. При этих условиях образуются слоисто-кучевые облака (Sc).

Динамическая конвекция наблюдается в слое от земли до высоты 1—1,5 км (пограничный слой).

Термическая и динамическая конвекции зачастую наблюдаются одновременно, определяя неустойчивое состояние атмосферы.

Вынужденные вертикальные движения воздуха.

Они бывают в виде упорядоченных восходящих скольжений и в виде вертикальных движений.

Восходящее скольжение — это упорядоченный подъем со скоростью 5—10 см/с теплого воздуха по клину холодного воздуха на атмосферных фронтах.

Восходящее скольжение наблюдается также при натекании теплого воздуха на пологие склоны холмов — орографическое восходящее скольжение. Горизонтальная протяженность зон восходящего скольжения на атмосферных фронтах — до нескольких тысяч километров.

В результате восходящего скольжения образуются слоистообразные облака: слоисто-дождевые (Ns), высоко-слоистые (As) и перисто-слоистые (Cs).

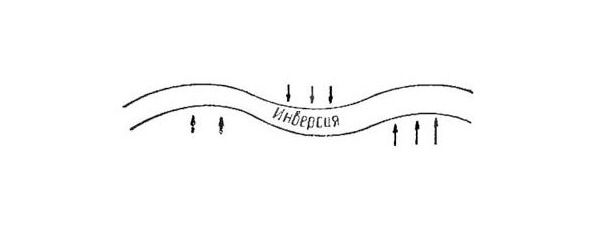

Волновые движения воздуха возникают в слое инверсии и по обе стороны от него вследствие разрыва скорости ветра и плотности (температуры) воздуха. Образуются воздушные волны длиной от 50 до 2000 м. В вершинах (гребнях) волн наблюдаются восходящие движения, а в долинах (ложбинах) волн — нисходящие движения воздуха.

В результате волновых процессов образуются волнообразные облака: слоисто-кучевые (Sc), слоистые (St), высококучевые (Ac), перистокучевые (Cc). Волнообразные облака имеют максимум повторяемости ночью в холодный период года.

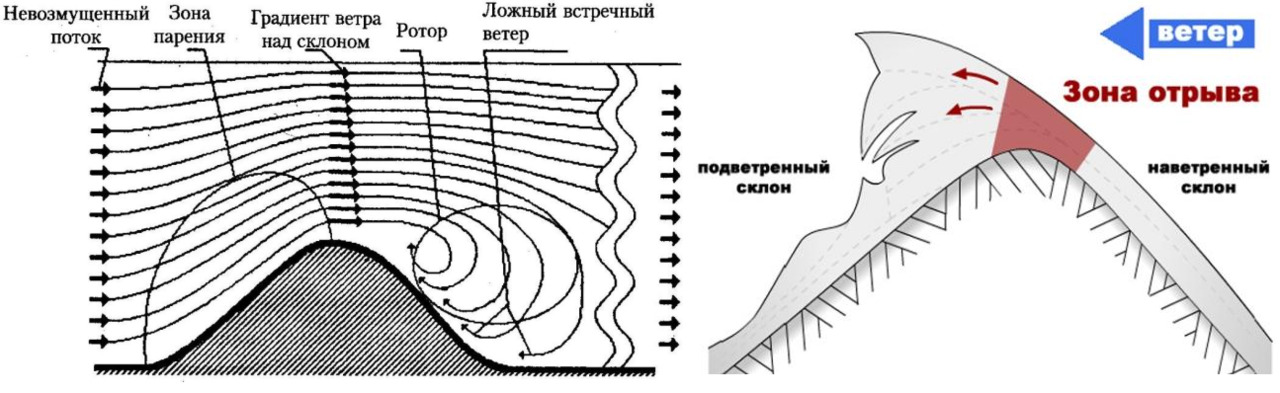

Волновые движения в атмосфере также могут наблюдаться и над холмами на их подветренной стороне (подветренные или стоячие волны).

В поднимающемся воздухе температура понижается, в опускающемся — повышается. При подъеме ненасыщенного воздуха водяной пар, содержащийся в нем, вследствие понижения температуры приближается к состоянию насыщения.

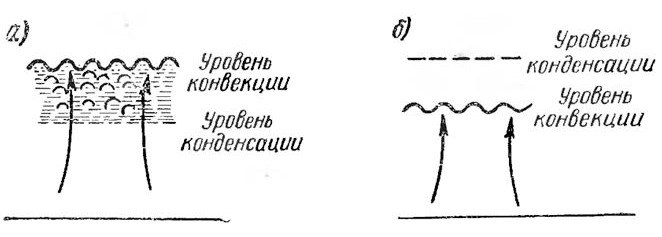

Высота, на которой водяной пар в поднимающемся воздухе достигает насыщения, называется уровнем конденсации. Очевидно, что на уровне конденсации температура воздуха равна точке росы, а высота уровня конденсации зависит от дефицита точки росы у земли. Чем меньше этот дефицит, тем ниже уровень конденсации.

При подъеме воздуха выше указанного уровня происходит конденсация водяного пара и образование облаков. Их нижняя граница обычно на 100—200 м превышает уровень конденсации. Объясняется это тем, что для образования видимого облака должно сконденсироваться определенное количество влаги, для чего требуется некоторое добавочное охлаждение насыщенного воздуха ниже точки росы.

При вертикальных движениях воздушная масса может подниматься вверх до тех пор, пока ее температура не сравняется с температурой окружающего воздуха.

Высота, до которой может распространяться восходящий воздушный поток, называется уровнем конвекции. Уровень конвекции обычно бывает тем ниже, чем меньше величина вертикального температурного градиента у воздуха.

Для образования облаков существенное значение имеет взаимное расположение уровней конвекции и конденсации. Если уровень конвекции лежит выше уровня конденсации, то между этими слоями, как правило, возникают облака.

Если уровень конвекции лежит ниже уровня конденсации (например в засушливой местности), то восходящие потоки не приводят к образованию облаков.

Вертикальные движения воздуха приводят к образованию опасных для полетов кучево-дождевых облаков, сопровождающихся грозовыми явлениями, шквалистыми ветрами, ливневыми осадками, а иногда и крупным градом.

Восходящие движения воздуха создают на атмосферных фронтах (разделах между воздушными массами) мощные облачные образования и обширные зоны осадков.

5. Облака

Облака являются одним из важнейших метеорологических элементов, оказывающих влияние на полеты.

Облака представляют собой видимое скопление капель воды и кристаллов льда, находящихся в воздухе во взвешенном состоянии на некоторой высоте над земной поверхностью. В этой связи облака подразделяются на ледяные, водяные и смешанные (из кристаллов и капель).

Облака образуются в результате конденсации и сублимации водяного пара. Главной причиной их образования является адиабатическое (без обмена теплом с окружающей средой) понижение температуры в поднимающемся влажном воздухе, приводящее к конденсации водяного пара; турбулентный обмен и излучение, а также наличие ядер конденсации.

Определяют три параметра облаков: форма, количество, высота нижней границы.

Количество облаков определяется визуально либо в десятых долях (баллах) закрытия видимого небосвода (например, если облаками закрыт весь небосвод — 10 баллов, половина — 5 баллов), либо в октантах (1 октант = 1/8 часть закрытия видимого небосвода).

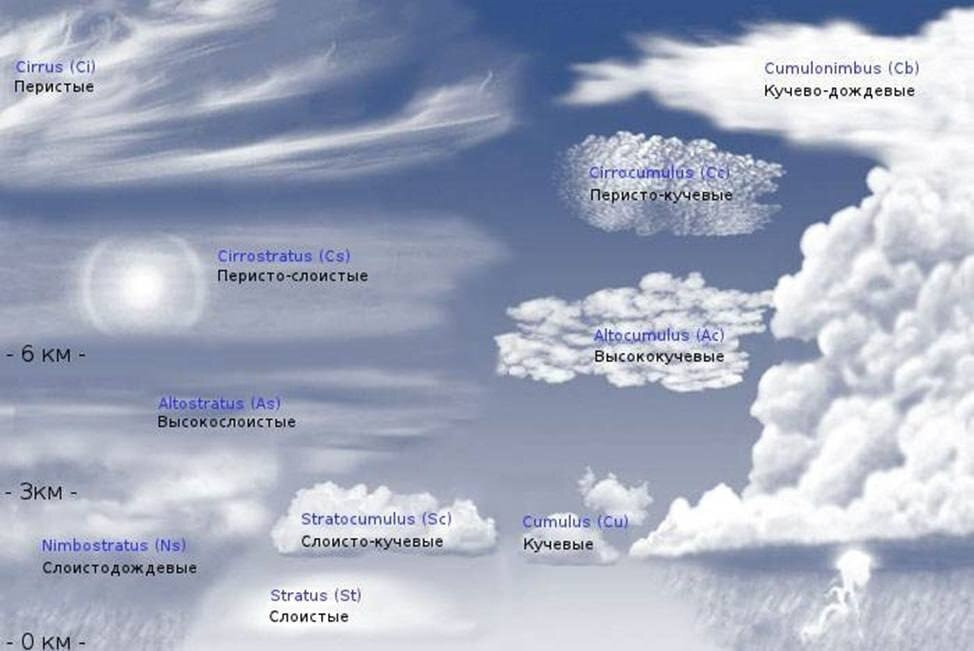

Согласно международной классификации облака по внешнему виду делятся на 10 основных форм, а по высотам — на четыре класса.

Облака верхнего яруса располагаются на высоте от 6000 м и выше, представляют собой тонкие белые облака, состоят из ледяных кристаллов, имеют маленькую водность, поэтому осадков не дают. Мощность мала: 200—600 м.

К ним относятся: перистые, перисто-кучевые, перисто-слоистые.

Перистые облака (Ci, cirrus), имеющие вид белых нитей, крючков. Являются предвестниками ухудшения погоды, приближения теплого фронта. Особенностью этих облаков является оптическое явление гало — белые или разноцветные круги вокруг солнца, которые обусловлены преломлением и отражением света в ледяных кристаллах облаков.

Перисто-кучевые облака (Cc, cirrocumulus) — мелкие барашки, мелкие белые хлопья, рябь. Полет сопровождается слабой болтанкой.

Перисто-слоистые (Cs, cirrostratus) имеют вид голубоватой однородной пелены, покрывающей все небо. Полет в них может сопровождаться слабым обледенением, электризацией ЛА.

Облака среднего яруса располагаются на высоте от 2000 м до 6000 м. Они состоят из переохлажденных капель воды в смеси со снежинками и ледяными кристаллами. Полеты в них сопровождаются плохой видимостью.

К ним относятся: высоко-кучевые, высоко-слоистые.

Высоко-кучевые (Ac, altocumulus) имеют вид хлопьев, пластин, волн, гряд, разделенных просветами. Вертикальная протяженность — 200—700 м. Осадки из них не выпадают, полет сопровождается болтанкой, обледенением.

Высоко-слоистые (As, altostratus) представляют собой сплошную серую пелену. Тонкие высоко-слоистые имеют мощность 300—600 м, плотные — 1000—2000 м. Зимой из них выпадают обложные осадки. Полет сопровождается обледенением.

Облака нижнего яруса располагаются на высотах от 50 до 2000 м, имеют плотную структуру, в них плохая видимость, и часто наблюдается обледенение.

К ним относятся: слоисто-кучевые, слоистые облака, слоисто-дождевые.

Слоисто-кучевые (Sc, stratocumulus) состоят из крупных гряд, волн, пластин, разделенных просветами. Нижняя граница — 200—600 м, толщина облаков — 200—800 м, иногда — 1000—2000 м. Это облака внутримассовые, в верхней части слоисто-кучевых облаков наибольшая водность, здесь же и зона обледенения. Осадки из этих облаков, как правило, не выпадают.

Слоистые облака (St, stratus) представляют собой сплошной однородный покров, низко нависший над землей с неровными размытыми краями. Нижняя граница — 100—150 м и ниже, верхняя — 300—800 м. Дают моросящие осадки. Могут опускаться до земли и переходить в туман.

Слоисто-дождевые (Ns, nimbostratus), имеющие темно-серый цвет, большую водность. Дают обильные обложные осадки. Высота нижней границы слоисто-дождевых облаков зависит от близости линии фронта и составляет от 200 м до 1000 м, вертикальная протяженность — 2000—3000 м, сливаясь часто с высоко-слоистыми и перисто-слоистыми облаками.

В качестве разновидности слоистых разорванных облаков выделяются так называемые разорвано-дождевые облака (Frnb, fractonimbus). Это низкие, темно-серые, разорванные облака плохой погоды. Они образуются вследствие турбулентных движений под слоем облаков, дающих осадки, высокослоистых, слоисто-дождевых, кучево-дождевых, и встречаются лишь в сочетании с этими облаками. Сами они осадков не дают, а только пронизываются осадками, выпадающими из вышележащих облаков. Облака имеют нижнюю границу 100 м и ниже 100 м.

Облака вертикального развития. Нижняя граница их лежит в нижнем ярусе, верхняя достигает тропопаузы.

К ним относятся: кучевые, мощно-кучевые, кучево-дождевые.

Кучевые облака (Cu, cumulus) — плотные облачные массы, развитые по вертикали с белыми куполообразными вершинами и с плоским основанием. Нижняя граница их порядка 400—600 м и выше, верхняя граница 2000—3000 м, осадков не дают. Полет в них сопровождается болтанкой, которая на режим полета существенно не влияет.

Мощно-кучевые облака (Cong-cumulus congestus) представляют собой белые куполообразные вершины с вертикальным развитием до 4000—6000 м, осадков не дают. Полет в них сопровождается от умеренной до сильной болтанкой, поэтому входить в эти облака запрещается.

Кучево-дождевые или грозовые (Cb, cumulonimbus) — самые опасные облака. Представляют собой мощные массы клубящихся облаков с вертикальным развитием до 9000—12000 м и выше. С ними связаны грозы, ливни, град, интенсивное обледенение, интенсивная турбулентность, шквалы, смерчи, сдвиги ветра.

Кучево-дождевые облака вверху могут иметь вид наковальни, в направлении которой и смещается облако.

Высота нижней границы облаков (ВНГО) — расстояние от земной поверхности до нижнего основания облака.

ВНГО определяется несколькими способами:

— инструментальным (с помощью светолокатора, по времени прохождения луча до облаков и обратно) с точностью в пределах ±10% в интервале высот от 10 м до 2000 м;

— визуальным (наблюдатель определяет высоту исходя из свойств облачности);

— шар-пилотным (запускается шар, заполненный водородом или гелием, и по времени достижения им НГО (при известной скорости подъема) определяется высота);

— самолетный (с помощью летательного аппарата);

— расчетный (ВНГО оценивают при помощи специальных формул).

Формула Ферреля: Нобл=122 (Т-Тd),

где: Т — температура воздуха в градусах Цельсия (°С), Тd — температура точки росы в °С.

Формула Ипполитова: Нобл=22 (100-f),

где f — относительная влажность воздуха в процентах.

При тумане, осадках или пыльной буре, когда нижнюю границу облаков определить невозможно, результаты инструментальных измерений указываются в сводках как вертикальная видимость.

При определении ВНГО следует учитывать:

— над возвышенными местами облака располагаются ниже на 50—60% разности превышения самих пунктов;

— над лесными массивами облачность всегда расположена ниже;

— над промышленными центрами, где много ядер конденсации, повторяемость облачности увеличивается;

— ВНГ слоистых, разорванно-слоистых и разорванно-дождевых неровная, изменчивая и испытывает значительные колебания в пределах 50—150 м.

6. Атмосферные фронты

Из всего разнообразия воздушных течений в атмосфере можно выделить главные, наиболее значительные по своим масштабам и наиболее устойчивые. Такая совокупность крупномасштабных, охватывающих большие географические районы, и относительно устойчивых (т.е. постоянно существующих) воздушных течений называется общей циркуляцией атмосферы (ОЦА). ОЦА определяется многими факторами, наиболее важными из которых являются: лучистая энергия Солнца, вращение Земли вокруг своей оси, неоднородность подстилающей поверхности, трение воздуха о земную поверхность.

На картах погоды можно выделить большие районы, в которых наблюдаются относительно однородные метеорологические условия (температура, влажность, характер облачности, горизонтальная видимость и др.). Такие большие массы воздуха в тропосфере, однородные по распределению основных метеорологических величин и перемещающиеся в одном из течений ОЦА, называются воздушными массами (ВМ). В горизонтальном направлении ВМ распространяются на тысячи километров. По вертикали они достигают высоты 1000—2000 м, иногда тропопаузы.

При длительном пребывании над одним и тем же районом, который называется очагом формирования, ВМ приобретают все свойства данной подстилающей поверхности. При перемещении из очагов формирования в другие районы ВМ постепенно изменяют свои свойства. Такой процесс называется трансформацией ВМ. В каждый данный момент свойства ВМ определяются географическим положением очага ее формирования и теми изменениями, которые произошли в ней на пути перемещения.

Поэтому ВМ классифицируются по термодинамическому принципу и по географическому.

Термодинамическая классификация ВМ (степень нагретости и влагосодержание по сравнению с подстилающей поверхностью):

— теплая ВМ — если она перемещается на более холодную подстилающую поверхность;

— холодная ВМ — когда ее температура оказывается ниже температуры подстилающей поверхности, на которую она перемещается.

— нейтральная ВМ — которая в данном районе сохраняет свои основные свойства без существенных изменений;

— неустойчивая ВМ — которой наблюдаются благоприятные условия для развития конвективных движений, это холодная ВМ, вертикальные температурные градиенты в которой, как правило, более 0,7°С/100 м, над континентом наиболее благоприятное время года для ее образования — лето, время суток — день, полеты в ней могут осложняться из-за явлений, связанных с кучево-дождевыми и мощно-кучевыми облаками, входить в которые запрещается: усиление ветра, прохождение через район грозовых очагов с ливневыми осадками, ухудшение видимости в осадках до 1 км и менее, понижение облачности до 200—300 м и менее;

— устойчивая ВМ — в которой нет условий для развития конвективных движений, это теплая ВМ, вертикальный температурный градиент в которой обычно меньше или равен 0,5°С/100 м, над континентом наиболее благоприятное время года для ее образования — зима, время суток — ночь, условия погоды и полетов в ней зависят от степени влажности воздуха:

полет во влажной устойчивой воздушной массе затрудняется или исключается из-за низкой облачности, туманов, моросящих осадков и гололеда,

полеты в облаках и туманах при отрицательных температурах сопровождаются обледенением, интенсивность которого зависит от водности и температуры воздуха, а также слабой, иногда умеренной, болтанкой, которая усиливается по мере приближения к слою инверсии,

в сухой устойчивой воздушной массе наблюдаются относительно простые метеорологические условия.

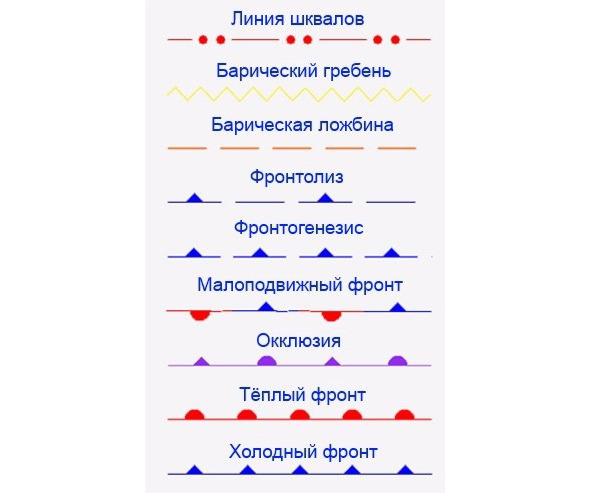

Атмосферный фронт (АФ) — это переходная зона между соседними ВМ в атмосфере. Фронт называют фронтальной зоной, фронтальным слоем, фронтальным разделом, фронтальной поверхностью. Ширина АФ вблизи поверхности земли изменяется от 5 до 100 км (в среднем — 50 км).

На синоптических картах АФ изображают линиями, т.е. фронт на карте погоды — это линия пересечения фронтальной поверхности с поверхностью земли. Длина линии фронта составляет тысячи километров. Толщина зоны фронта по вертикали в нижней тропосфере составляет 200—300 м, в верхней тропосфере — примерно 1 км. Фронтальный раздел представляет собой задерживающий слой.

Фронты располагаются под небольшим углом к горизонтальной плоскости вследствие динамических причин, связанных с движением разделяемых фронтом воздушных масс, а также из-за действия силы Кориолиса. Тангенс угла наклона фронтов наиболее часто равен 0,003—0,02. Угол наклона холодных фронтов больше, чем теплых. С увеличением широты места увеличивается угол наклона фронта при прочих равных условиях.

Фронт всегда наклонен в сторону холодной воздушной массы, т.к. давление воздуха в теплом воздухе с высотой падает медленнее, чем в холодном. Чем больше контраст температуры воздуха в зоне фронта, тем больше различаются скорости ветра вблизи фронта в теплой и холодной воздушных массах и тем больше угол наклона фронта. Чем быстрее смещается фронтальная поверхность, тем круче она расположена.

Если контраст температуры между воздушными массами и движение воздуха отсутствуют, то существование фронта невозможно (фронта нет).

Если фронт стационарен, то барические тенденции мало отличаются по обе стороны от фронта. Это наблюдается часто на периферии циклонов и антициклонов. Перед теплым фронтом давление воздуха, как правило, значительно падает со временем, а за холодным фронтом — растет. Падение и рост атмосферного давления можно обнаружить по величинам барической тенденции на приземной карте погоды.

Фронтальная поверхность всегда располагается в барической ложбине. Изобарические поверхности в зоне фронта имеют изгиб в сторону высокого давления. Поэтому перед надвигающимся фронтом давление воздуха всегда понижается. Чем глубже барическая ложбина, в которой находится фронт, тем меньше скорость движения фронта. Если на приземной карте погоды изобары пересекают фронт почти перпендикулярно, то фронт движется быстро.

Атмосферные фронты классифицируются в зависимости от их вертикальной протяженности, строения, направления и скорости перемещения, географического происхождения воздушных масс, разделенных фронтом.

Теплый фронт — передний край к перемещающейся теплой воздушной массы. На картах погоды он изображается красной линией или черной линией с полукругами. Средняя скорость движения теплых фронтов — 20—30 км/ч.

Холодный фронт — передний край перемещающейся холодной воздушной массы. На картах погоды он изображается синей линией или черной линией с треугольниками. В зависимости от скорости и движения и характерной облачности различают холодный фронт первого рода и холодный фронт второго рода. Средняя скорость движения холодного фронта первого рода — 30—40 км/ч, а второго рода — 50—60 км/ч. Для холодного фронта второго рода характерна узкая полоса кучево-дождевой облачности, при размывании которой могут наблюдаться все формы облаков, кроме St и Cu.

Профиль теплого фронта отличается от профиля холодного фронта, т.к. перемещающийся теплый воздух натекает на холодный воздух в зоне теплого фронта, а в зоне холодного фронта холодный воздух подтекает под теплый воздух.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.