Бесплатный фрагмент - Чувственный менеджмент

Для руководителей, специалистов и людей, которые выбрали жизнь без отчаяния

«On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux».

«Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь».

Антуан де Сент-Экзюпери, Le Petit Prince (1943)

Благодарности

Я выросла не на курсах и не на вебинарах, а на плечах живых людей.

Спасибо маме, которая стала моей первой читательницей. Мама, я люблю тебя!

Спасибо Эду Нагайникову. За жёсткие жизненные уроки, за «страшные» Excel-таблицы, за всё, с чем я всегда была не согласна. Мой уверенный голос и огромное количество инсайтов — заслуга нашего взаимодействия.

Спасибо Станиславу Яковлеву. За твой удивительный дар видеть смыслы раньше, чем они появляются и строить уникальные команды, свободные от предрассудков, с которой начался когда-то мой путь.

Спасибо Максиму Повтареву. Одна наша встреча и две книги, подаренные тобой, сдвинули с точки «я сомневаюсь» к моим настоящим суперсилам.

Спасибо потрясающим: Маше Шарашкиной, Наташе Тимохиной и Жене Ряжской. В разное время вы так поддерживали и вдохновляли, что у меня не было вариантов не справиться!

Я безумно благодарна всем клиентам, которые сложили представление о том, как механики чувственного менеджмента работают в обе стороны рынка, а главное — вне его правил.

Но главный поклон — каждой моей команде, каждому менеджеру за эти десять лет. Вы превращали ночные дедлайны в дневные инсайты, спорили до хрипоты, смеялись и радовались нашим победам и уверенно стояли рядом. Уходили вместе, не соглашались, расстраивались, но утром снова шли делать то, что важно! Строить отношения с людьми. Без ваших побед (и наших общих честных факапов) этой книги бы не существовало.

Эта книга — наш общий камертон. В ней огромное количество реальных человеческих историй, живых фактов, доказательных цифр и чувств! Пусть она помогает будущим проектам звучать без фальши и отчаяния.

Вместо предисловия

«Будь незаменим, и однажды они забудут, как тебя зовут», — неизвестный аккаунт-менеджер, в тот день, когда подписывал собственное увольнение.

Моя короткая, но честная история

Я начинала, как обычный «аккаунт-оплот»: круглосуточный телефон, улыбка с KPI-блеском и рефлекс: спасать все, что мигает красным. За десять лет я успела:

— выстроить клиентский сервис в digital-агентствах, где люди держатся по 7—10 лет (невиданная верность для индустрии);

— консультировать промышленные гиганты с оборотом 178 млрд рублей в год, где менеджеры по продажам отдают делу 12—19 лет жизни;

— закрывать тендеры, где один неверный слайд мог стоить годовой выручки;

— видеть, как самые лояльные коллеги лежали потом в кардиологии: инсульт, инфаркт, «геройский» синдром.

Меня обожали: «Настя все поймет, вытянет, подменит». В моем блестящем резюме на 12 листов отзывы о взаимодействии оставляли не руководители агентств, а сами клиенты просили, чтобы звонили им. Пока однажды я просто не встала с кровати. И знаете, кто заметил? Никто. В старой шкале ценностей «это же Настя, она справится» звучит как «у нее нет права быть человеком».

Что я вынесла из десятилетий «героизма»

Отделы рушатся не из-за стратегии, а из-за одиночества.

Один известный Digital-директор говорил мне: «Сделай так, чтобы они хотели умереть за бренд». Я отвечала: «А зачем бренду мертвая команда?»

Выгорание стоит дороже найма.

На том самом заводе двое «старожилов» легли в больницу. А HR-директор признался: «Новое поколение не пойдет в эти жернова. Их не купишь ни зарплатой, ни соцпакетом».

Спасатель пахнет героизмом ровно до первого собственного обморока.

Я подменяла, ночевала, закрывала, пока организм не взял выходной без моего ведома на три полных недели. Тишина в телефоне оказалась громче любых аплодисментов.

Зачем эта книга

Я не предлагаю обнимашки, дыхание маткой, ретриты и паоло санто вместо отчетов. Я предлагаю сменить «выживать и тащить» на «быть живым и вести». Эта книга собрана из невероятного количества инсайтов разных людей, бизнесов, команд, пользы, ценностей, смыслов, философии, религии, если хотите. Я искренне хочу сдвинуть огромный пласт под названием «отчаянные менеджеры», в сторону — «чувственные».

Я верю, что с маленьких точных шагов, а точнее: всего с одного правильного главного действия, начинаются процессы восстановления.

Ты увидишь:

— как «дыра под вдох» в календаре экономит сотни тысяч рублей

— почему честное «а не фигней (читай слово на букву х) ли мы тут занимаемся?» подвинуло сотни «ложных задач» в реальные

— что происходит, когда лидер первым признает усталость и заставляет систему, а не людей, взять паузу.

Приглашение

Если ты устал быть батарейкой для чужих KPI или сам строишь бизнес, компанию по старым моделям — эта книга — карта выхода. Не обещаю волшебных методик. Обещаю инструменты, проверенные болью и выручкой. Читать придется честно: местами будет жестко, местами — тихо, как в той секунде, когда цифры наконец начинают дышать.

Готов? Тогда перелистни страницу.

Будет по чувствам. И, надеюсь, по-настоящему полезно.

Глава 1. Чувственный менеджмент: когда KPI плачут от счастья

Прямо сейчас, представьте свой офис, который пахнет не выдохшимся американо, а чистым кислородом смысла. Входишь и вместо табло «дедлайн завтра» видишь надпись: «время для жизни сегодня». Брифы здесь шуршат не как чек-листы, а как тонкие радары: они ловят то, что обычно прячется в паузах между словами. Это и есть чувственный менеджмент. Не слезливый кружок «пообнимаемся и расплачемся», а точный инструмент настройки. Такая же профессиональная навигация, как CRM-воронка, только направленная на то, что CRM пока не видит: эрозию мотивации, трещину выгорания, микро-сарказм в чатах.

Чувственный менеджмент — это не про слабость. Это про силу быть настоящим. Про умение слышать не только цифры, но и тишину вовремя.

В мире, где эффективность измеряется в процентах, я предлагаю измерять ее в процентах чувств. Потому что чувственный менеджер, сотрудник, человек — это не миф, а конкурентное преимущество.

Мы выехали из 2010-х — эпохи, где менеджер был калькулятором с глазами: быстрее считал, быстрее отдавал команду «в работу», реже ошибался в «мелочах вроде эмоций». Но в 2025-м калькуляторы переделаны в SaaS-ботов. ChatGPT за минуту набросает бриф, Midjourney нарисует баннер, BI-система отсортирует воронку лучше любого джуна.

То, что остается незаменимым, — способность заметить, как дрогнул голос дизайнера, когда он сказал «да, все нормально»; услышать, что продавец слишком часто ставит в конце фразы «если что, переделаю», почувствовать, как у junior-аналитика после третьего исправления таблицы опускаются глаза и завтра он «случайно» забудет ключ от турникета. ИИ и масштабная быстрая автоматизация кратно усиливают потребность в субъективном управлении.

Давайте честно: больше половины текучки в агентствах и компаниях не из-за зарплат. А из-за пустоты. Из-за непонимания общей стратегии. Из-за невидимости. Из-за того, что менеджер становится винтом в системе, где на боль нет места. Где твои слезы не считаются в бонус к кварталу за выполненный KPI. Где выгорание — это твоя личная проблема за которую тебе вообще-то здесь платят деньги, а не сигнал системы. Да, гиганты могут позволить себе дешевых молодых от 18—25 лет, забрать у них все силы и амбиции, перемолоть и выплюнуть обратно в рынок. Но только жесткая правда в том, что эти самые 18-летние больше не пойдут в такой бизнес. Или уйдут в первый же день.

Информационная плотность и скорость принятия решений выросли кратно. Команды, фаундеры и линейные специалисты теряют фокус до того, как достигают зрелости. 80% решений принимаются в тревоге, а не из стратегии. Это сдвигает внимание от сути. Рынку нужны инструменты восстановления внутренней структуры — быстро, без терапии.

Симптомы, которые уже болят

— Гостинг первого рабочего дня. «Пришел-посмотрел-ушел». HR-форумы фиксируют: каждый четвертый зумер в России исчезает к обеду, не попрощавшись.

— Текучка из-за пустоты. Исследования «Эксперта» и hh.ru сходятся: до 60% увольнений 2024—25 гг. не про деньги, а про «здесь меня не видят».

— более 350 000 (вдумайтесь в эти цифры!) управленцев по данным hh.ru только за начало 2025 года обновили свои резюме. Уверена, что не из-за зарплат, а от отсутствия смысла.

— Выгорание спасателя. Самые лояльные сотрудники сжигают нервы быстрее дедлайна, потому что «кому, если не мне?» становится нормой.

Это не «мода» и не каприз. Это зеркало новой реальности: поколение, которое ценит ясность, честность и эмоциональный комфорт. Мир меняется и, если твои условия: «так принято», «так делают всегда» — новое поколение просто не останется. И да, это тренд, к которому нужно адаптироваться. Иначе скоро не будет, кем управлять.

Из японской философии: ученик спросил мастера, почему его меч никогда не побеждает. Мастер ответил: «Потому что меч острый, но ты сам — глух и слеп. Он режет, но не чувствует момент» — и бросил ему в ладонь цветок.

Эта мысль проста, но точна: техничность без чувств — напрасна. И в менеджменте также: без улавливания ритма, настроения и контекста ты просто режешь воздух.

Что, если сделать чувствительность KPI?

— Процесс не захлебывается. Команда, которую услышали в момент усталости, не сорвет запуск, потому что не дошла до «тихого саботажа».

— Клиент видит живых — платит дольше. В B2B-сделках 2024—25 средний LTV растет, когда специалисты «слышат реальную боль» и у них есть для этого внутренний ресурс и время, а не просто заученный скрипт.

— Молодые таланты остаются. Честность культуры тестируется за два дня: если атмосфера совпала с лендингом, зумер подписывает негласный контракт лояльности.

Вот почему в современной реальности чувствительность — это не бонус. Это базовая компетенция. Но важно: это не «давай всех обнимем и будем улыбаться». Это другое. Это точность. Эмоциональная калибровка. Это умение чувствовать напряжение в команде раньше, чем оно превратится в саботаж. Увидеть, кто выгорел. Услышать, кто на грани. Сказать не терапевтически, а по-человечески: «Я вижу, что тебе тяжело. Давай найдем решение, а не виноватого».

Новая парадигма — это лидер, который ведет не из авторитета, а из живости. Это менеджер, у которого эмпатия встроена в систему. Который не решает за всех, но и не делает вид, что «все справятся». Потому что он знает: если люди молчат, это не значит, что все в порядке.

Вот она, новая управленческая сила. Не в броне. Не в постоянном дергании команды, потому что сам до конца не понял, как надо. В умении настроить чувствительность как радар. Чтобы не спасать всех, а вести. Чтобы видеть не только цифры, но и контекст. Чтобы быть не функцией, а человеком, которому доверяют.

Потому что чувствовать — это не слабость. Это компетенция. А в будущем чувствительность и есть новый интеллект и валюта.

Анекдот в полстраницы для отдыха:

Профессор спрашивает студента-экономиста: Какой KPI у счастья? Студент: Когда цифра улыбается до того, как ее прибавили к отчету.

Если вам кажется, что чудес не бывает — пролистайте дальше. Я покажу офис, где KPI действительно улыбаются. Их никто не заменял ботом, просто все вспомнили, что такое чувствовать.

Глава 2. Менеджмент через чувство: новая норма жизни проектов

То, что нельзя посчитать, управляет тем, что вы считаете. Питер Друкер

Представьте совещание, где первый KPI — темп дыхания команды.

Если спинами чувствуется напряжение, проект стопают: ищут причину, прежде чем наращивать спринты. Звучит футуристично? Но — это уже наша реальность. На рынке уже есть стартап, который встраивает датчики в кресла программ-лидов и продает подписку корпорациям — Fortune 500. Не ради психосоматики, а ради снижения текучки и ускорения time-to-market.

Почему «держи себя в руках» больше не работает?

Цифра №1. По данным Hays Russia, 2024, 58% российских менеджеров среднего звена испытывают клинические признаки эмоционального выгорания.

Цифра №2. В глобальном исследовании Deloitte Gen Z&Millennial Survey 2024 61% зумеров меняли работу «ради психического здоровья и уважения к личным ценностям».

Цифра №3. Gallup State of the Global Workplace 2023: всего 15% сотрудников в мире по-настоящему вовлечены. Остальные «тихо уволены» внутри компании.

Проблема не в «поколении снежинок». Проблема в системе, где у чувств нет инвентарного номера. Машины давно научились писать письма и верстать презентации. Но они не чувствуют, когда команда вот-вот треснет. Если руководитель игнорирует этот радар — люди просто закрывают вкладку с его логотипом. Нас не догоняют конкуренты. Нас догоняет собственная бесчувственная модель.

Картина смены парадигмы

Если твоя культура держится на страхе, то людям все равно, горит ли корабль. Брене Браун

Обожаю эту мысль! Вчера руководитель тряс портфелем метрик и верил, что главное — прибавить обороты. Сегодня миру нужны те, кто умеет ставить палец к пульсу команды и вовремя говорить: «Остановись, мы дышим слишком часто. Значит, мы боимся, а не творим».

Это не «модная мягкость», а прагматика. Сотрудник, который чувствует опору, пишет код на 20% быстрее (McKinsey Digital), маркетолог, чье мнение слышат, генерирует на 40% больше идей, доходящих до релиза. Успех больше не удел железных нервов — он удел нервов настроенных.

Старая матрица: контроль + отчужденность

Контроль вместо контакта.

Руководитель читает графики пульса клиентов (NPS, CSAT), но игнорирует сердцебиение команды.

Срочность вместо смысла.

«К дедлайну кровь из носа» — формула, при которой нос, действительно, начинает кровить.

Функция вместо личности.

Чем выше темпы, тем быстрее сотрудник становится строкой бюджета, а не партнером.

«Минус микроменеджмент = плюс чек» (РБК, ноябрь 2024)

Российская федеральная торговая сеть в 2023-м отказалась от ежедневных отчетов-протокол-фотографий: заменили их «правом первого шага»: линейный сотрудник сам решает мелкий вопрос, а потом сообщает, что сделал.

— Через девять месяцев количество инициатив выросло в 5 раз (RBC Companies, июль 2024)

— Средний чек магазина поднялся на +23%, потому что продавцы придумали и запустили собственные мини-акции без виз на каждом уровне.

— Штрафы «за нарушение регламентов» упали почти до нуля: просто некого оказалось штрафовать, когда регламент = результат + ценность для клиента.

«Контроль съедал энергию на отчеты. Когда мы легализовали взрослость, энергия перешла в продажи», — цитата CEO сети для РБК.

Новая парадигма: чувствительность, как стратегический сенсор

Чувство ≠ жалость. Это корпоративный радар, который:

— улавливает раннее напряжение

— экономит бюджеты на «латании дыр»

— удерживает таланты до результата, а не до первого отпуска.

Ключевой шаг: заменить «оценивай» на «откликайся»

Дыхание команды: если на стендапах все говорят быстрее обычного, не «ускорились», а тревожатся — разбери источники.

Тишина в чатах: не показатель дисциплины, возможно — это знак, что идеи не долетают.

Сарказм вместо возражений: команда не верит, что честный фидбек безопасен.

У одного из моих клиентов случился форс-мажор: аккаунт-менеджер пропал на несколько дней. Клиенты были в панике. Команда — на грани. Руководитель уже готовился уволить его. Но я попросила:

просто напиши ему не как босс. Как человек. Одну фразу: «Что случилось и чем я могу тебе сейчас помочь?» Он написал. Ответ пришел через сутки:

— Моя мама в больнице, у нее обширный инфаркт. Она не придет в сознание. Я не могу даже дышать нормально. В первый день я не успел предупредить. А во второй мне было уже стыдно писать. Подумал, будь, что будет. Извините. Я всех подвел. Проект замедлили, но не потеряли. Менеджер остался. И стал самым лояльным сотрудником. Потому что его не уволили — его услышали.

Чувственный радар: эмоции без размазни

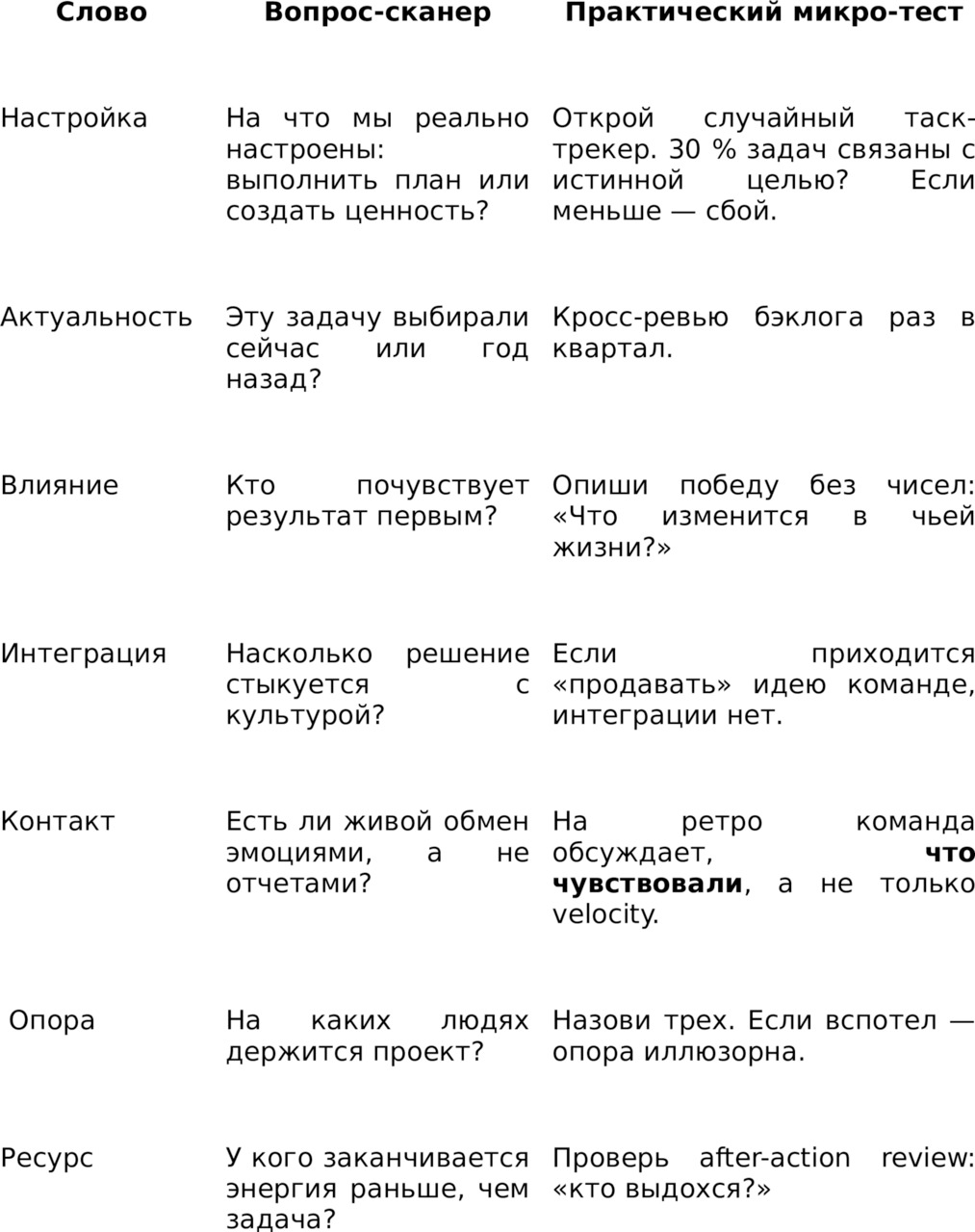

Я называю это чувственный радар — семь точек самопроверки, которые не дадут тебе превратиться в пожарного вместо стратега. Простейший тест: если хотя бы на один пункт ты отвечаешь «не знаю», ты уже не руководишь потоком. Ты барахтаешься в нем.

Живой кейс вместо скучной теории

Digital-агентство в Москве. Текучка junior-аккаунтов 40%, автоматические штрафы за срыв сроков пожирают треть месячной маржи. Мы ввели пяти минутный «эмоушн-чекин» перед планеркой каждый ставил цвет настроения: зеленый — окей, желтый — на пределе, красный — SOS. Казалось мелочью. Через четыре месяца: текучка упала до 18%, штрафы — минус 65%, а один крупный клиент сказал: «Ребята, с вами разговаривать стало легко — ваш настрой чувствуется даже через Zoom». Магия? — нет. Просто команда впервые поняла, что ее напряжение — не позор, а сигнал. А сигнал слушают и значит, есть смысл оставаться.

Письма, которые не пишут

Когда-то я ввела практику «неотправленных писем».

Попросила лидеров писать обезличенные письма своим сотрудникам:

— с тем, что они никогда не говорили;

— с чувствами, которые они прятали;

— с извинениями, которых боялись.

Один руководитель написал:

«Ты ушел в разгар проекта. Я злился. Но мне просто было по-человечески страшно. Страшно, что я не создал для тебя среду, где можно просить о помощи. А в итоге, сам оказался в твоей шкуре»

Он не отправил письмо. Но после этого изменил стиль общения.

И новая команда стала более устойчивой.

Если раньше человек был «ресурсом», то теперь ресурсом стал его внутренний отклик. Машина заменит механику, но она не заменит чувство момента. Управлять без чувства — это все равно, что строить стратегию по старой карте, игнорируя, что берег, к которому нужно приплыть, уже давно обрушился.

Будущее принадлежит тем, кто слышит едва уловимые шорохи перемен и успевает поднять паруса прежде штормового предупреждения.

Глава 3. Спасатель без спасения: почему помощь сжигает быстрее дедлайна

Когда ты бесконечно подставляешь плечо, однажды обнаружишь, что стоишь без рук. Владимир Тарасов

Синдром спасателя, как сахар в кофе: сначала бодрит, потом делает горько и незаметно убивает вкус зерна. Руководитель считает себя героем, команда — в безопасности, клиент — обслужен. Реальность: на седьмой «эвакуации» подряд герой теряет слух к собственному сердцу, а команда буквально перестает уметь ходить.

«Ночная моль и служба спасения в одном лице»

Четверг, 02:12. В офисе пусто, горит один экран: аккаунт-лид Жанна пишет, но не отправляет клиенту четвертый вариант письма «Мы все исправим к утру».

В этот момент в чат влетает сообщение тим-тренера:

«Жанна, штабной код 141. Ты одна из «ночных молей». Если не выйдешь через 5 минут, я разблокирую автоматическое письмо клиенту: «Дедлайн переносим, команда спасает себя».

Жанна закрывает ноут. На подъездах ее ждет водитель — корпоративная «бережная ночная смена»: трехчасовой сон и дежурный психолог. Утром она приходит в 10:00, и впервые за полгода, встречает команду не с улыбкой-камнем, а с нормальным тоном голоса.

Вывод: спасатель, которого «спасли» системой, приносит проекту больше пользы, чем ночной героизм с недописанным кодом, оставленный без внимания и банального «спасибо».

Диагностика спасателя

Ты в группе риска, если…

— Отвечаешь на сообщения после полуночи, «чтобы ребята / клиент не нервничали». Желательно, транслируй так делать всем, а новичкам говори, что у нас такое «всем сотрудникам по кайфу, мы тут, как одна семья, можем и в час ночи созвониться».

— Правишь презентацию дизайнера, потому что «самому быстрее». Хуже, если сам настраиваешь РК, делаешь сайт, вместо программиста, отвозишь реквизит на площадку, потому что остальные заняты и так далее. ____________________________ допиши свое.

— Буквально чувствуешь боль клиента, но гасишь ее деньгами (человеко-часами) и выходными своей команды.

— При слове «делегируй» в голове вспыхивает: «А если не справятся?» Даже не так: «Они точно без меня не справятся!»

— Корректируешь сообщения своих же сотрудников в чатах с клиентом, саботируя авторитет менеджеров, потому что веришь, что лучше знаешь, что сейчас клиенту нужно и важно и как ему это донести.

Я на уровне корпоративных культур предлагаю ввести запрет на участие в чатах с клиентами сотрудников выше руководителей отделов. Мой практический опыт показывает, что, как только у клиента есть доступ к первому или даже второму лицу, не минуемы прогибы, шантаж, давление и отстаивание жестких клиентских условий. Выстраивать систему коммуникации менеджеру в такой обстановке невозможно. И никаких здесь не может быть «клиенту так спокойнее», «клиент видит, что я здесь и все под контролем» и так далее. Это — саботаж. Вашей же команды.

По опросу HeadHunter (2024) 46% менеджеров среднего звена признались, что «регулярно переделывают работу коллег, иначе будет провал». Те же команды показали на 38% выше уровень текучки через год.

Краткая история одного героя

Я консультировала рекламную студию в Казани. На стене — плакаты «Все под контролем». Директор аккаунт-департамента лично ночует на продакшене, рисует сториборды за арт-директора и отвечает на жалобы клиентов. Год — пять наград. Второй год — три награды и две скорых помощи: энцефалопатия от развивающегося алкоголизма на фоне стресса у аккаунт — директора, нервный срыв у продюсера. Третий год студию купил конкурент за бесценок: команда разошлась. Герой выгорел. Клиенты ушли к тем, кто держит процесс в состоянии людей.

Когда лидер все время гасит пожары, команда учится поджигать, чтобы подтвердить его значимость. Эдгар Шайн

Эта мысль меня поразила! Прочтите еще раз. Лучше вслух. А потом снова и снова до тех пор, пока не проникнетесь идеей о том, что все, чего вы хотите — будет происходить. И пока вы гасите, будут те, кто будут вас регулярно поджигать. Осознанно или бессознательно но это будут именно те, на кого вы так хотите положиться.

Почему спасательство дороже провала?

Убивает ответственность. Если лидер всегда решит, зачем стараться команде?

Кормит тень перфекционизма. Проекты растут, сроки дергаются, а команда теряет инициативу.

Ускоряет текучку. Люди уходят не из-за ошибок, а из-за ощущения «я тут лишний».

Срывает стратегию. Спасаясь «здесь-и-сейчас», ты не видишь берег.

Чувственный антидот: три шага к зрелой помощи

Поделюсь моей любимой притчей: На темной улице человек ищет ключи под фонарем. Мимо проходит сосед: Ты точно потерял их здесь? — Нет, но здесь светлее.

Мы часто спасаем там, где удобнее, вместо того чтобы включить свет там, где действительно «потеряно». Ключи остаются во тьме, а мы хвастаемся поиском. Мы не до конца здесь виноваты. Просто наше общество так устроено, что суета — важнее результата.

Заполненный до отказа задачами календарь, бесконечные «Я очень занят», гарантированно отдаляют нас все дальше от тех целей, которых мы хотим достичь.

«SOS-рота Альфа-Банка» (форум HR-Pro, 2025)

Что ввели: в самых загруженных департаментах дежурит недельная «SOS-рота»: четыре добровольца-универсала закрывают чужие пожарные таски. «Пожарные» получают право уйти — восстановиться.

Зачем: HR-метрика показала, что 70% переработок приходятся именно на «спасателей-героев».

Результат за полгода (данные выступления HR-директора на HR-Pro-2025, Москва):

— среднее число ночных писем «я сделаю сам» снизилось на 61%;

— срывов дедлайна стало меньше на 27%, потому что «герои» перестали делать работу после 02:00;

— eNPS «ощущаю поддержку» вырос на +15 п.п.

«Мы не увольняли спасателей — мы вывели их из огня на лавку запасных. Команда наконец перестала гореть вместе с задачами», — цитата HR-директора в стенограмме HR-Pro.

Спасатель кажется сильным, пока не упадет. Лидер силен тем, что не дает системе строиться на его слабости вытягивать всех. Ему не нужно геройство, чтобы быть полезным. Ему нужна ясность, чтобы быть живым.

Глава 4. Сверхпроизводительность как миф: экономика усталости

Открой LinkedIn в час ночи и ты увидишь наш культ: глаза бухгалтеров в голубом свете мониторов, стажеров в спортивках напротив стэка баг-фиксов, продажников, пишущих «отвечу позже» в 03:47. Мы называем это «ответственностью». Экономисты называют скрытой инфляцией труда: платишь тем же рублем, но получаешь все меньше живого смысла.

Россия — страна ярких прорывов и тихих инфарктов. Наталья Куртуаз, врач-кардиолог, выступление на «Сколково HR Summit», 2024

Цифры, которые не попадают в отчеты

— у 870 000 россиян официально диагностировано клиническое выгорание в 2023 году (Минздрав). Это почти как население Тюмени, только без нефти и налогов.

— hh.ru считает: на замену уволившегося senior-аккаунта уходит 4–6 месяцев и 1,8 его годовых окладов (соцпакет, простой, рекрутинг). Фирма, довольная овертаймами, теряет 2 млн рублей на каждом «сгоревшем» профи.

— Аналитики Finam: каждая третья компания закладывает «танцпол штрафов» — бюджет на компенсации клиентам за просрочку. 72% просрочек происходят из-за человеческого истощения, а не из-за плохих процессов.

Дорого строить эмоциональную инфраструктуру? Нет. ОЧЕНЬ дорого чинить руины на костях специалистов.

Понедельник, 10:03. Офис креативного агентства «Синкопа». Служебный календарь пульсирует строками «Zoom Kick-off / Sync / Retro / Stand-up» — 35 синих прямоугольников на день.

Проджект-менеджер Ника смотрит на экран, потом берет карандаш, рисует на бумажном принте календаря большой белый круг:

— Коллеги, это «дырка под вдох». С 14:00 до 15:30 у всей команды нет встреч. Телефон в авиарежим, ноут на крышку, мозг на прогулку.

Дизайнер Лева саркастично:

— А клиенту?

— Клиенту объясним просто: «мы сейчас дышим, чтобы через час не задохнуться на вашем дедлайне».

В 14:00 Slack замирает непривычной тишиной. В 15:31 первый смайлик — копирайтер придумал слоган, который не рождался три недели.

На пятничном ретро СЕО поднимает кружку густого пуэра:

«Одна дырка под вдох сэкономила нам правки на 120 000 рублей и два больничных. Воздух, оказывается, дешевле детралекса от выгорания».

Сколько стоит «эмоциональный бензин»

Опрос SuperJob: средний middle-менеджер в регионе зарабатывал 120 000 рублей (май 2025). Сверхурочная неделя добавляет +15% дохода, но отнимает 8 часов сна и удваивает риск депрессии (РАНХиГС, лаборатория психологии труда). Сам сотрудник просит прибавку, потому что жизнь дорожает, а сил меньше. Компания дает прибавку и получает того же человека, но с теми же пустыми батареями.

Замкнутый круг: «платим больше, чтобы вы тащили больше» приводит к тому, что через год вы платите новую компенсацию за того, кто утащить уже не смог.

Digital-маркетинг (Москва).

Компания тратила от 250 000 рублей в месяц на штрафы за сдвиги релизов. Внедрили трехдневный «тихий квартал» — запрет на созвоны после 18:00, обязательный digital-шаббат по пятницам. Затраты: 0 рублей. Штрафы упали до 90 000 рублей. Команда не потеряла премии и перестала клянчить «еще одного ассистента».

Завод кабельных систем (Тула).

Вместо «донести план до слесаря» HR ввел микро-сессии «смысл сделки»: зачем именно эта партия важна для региона. Смена заняла 12 минут. Через полгода клиенты перестали требовать 100% QC-проверку: брак упал на 48%. Эмоциональная «дорогостоящая» инфраструктура — кружка чая с бригадиром.

Реалити-чек: «дорого» твоей команды — это отмазка

— Миф. «У нас кризис, не до чувств».

— Факт. Пиковые кварталы продаж оздоравливаются, когда люди знают, за что держатся.

— Миф. «Психолог в штате — роскошь».

— Факт. Один день болезни senior-аккаунта стоит дороже месячного контракта специалиста по ППТ.

— Миф. «Никто не будет платить за эмоциональный комфорт».

— Факт. Банк №2 по капитализации в России включил медитационный зал в cost-сейвинг план после того, как выбросил годовой счет за совещания-конфликты: 38 млн рублей штрафов и простоя.

Эмоциональная грамотность — самое недооцененное ИТ-решение в наших компаниях. Герман Греф, выступление на ПМЭФ-2024

«Четырехчасовой блок Deep Green в Сбере» (Коммерсантъ, октябрь 2024)

Что ввели: в IT-кластере Сбера каждый день 09:00—13:00 помечен зеленым в Outlook. Почта и чат отсылают авто-ответ «Deep Green: вернусь в 13:05».

Зачем: руководители устали от «meet-ингаляции»: 67% задач откладывались, потому что никто не успевал вникнуть.

Результат спустя 6 мес. (данные пресс-службы, «Коммерсантъ», 21 окт 2024):

— скорость вывода фич «от идеи до теста» ускорилась на 29%;

— количество незапланированных ночных deploy сократилось на 40%;

— опрос «Work-Energy Index» показал +13 п.п. к ощущению «я успеваю жить после работы».

«Четыре тихих часа в день сделали больше, чем шесть новых фреймворков», — комментировал CTO Сбера на «Digital Leaders 2025».

Сверхпроизводительность — это миф про вечно работающий двигатель. Он крутится быстрее, пока не обрывает ремень. А потом мы ищем нового водителя и жалуемся, что «люди больше не держатся за дело». Держатся не за дело — держатся за смысл и за тех, кто этот смысл держит.

Платить «чувствами» не дороже, чем платить штрафы, компенсации и рекрутинг. Дороже — продолжать делать вид, что энергия сотрудников бесплатна, как воздух. Воздух подорожал. И, похоже, скоро умеющих дышать спокойно мы будем искать на вес золота.

Чувственный менеджмент начинается там, где мы прекращаем брать готовое и настраиваем под свою реальность, людей, идентичность и историю.

Глава 5. Американский костюм на русском рынке: где жмет и когда шить свое

«The times they are a-changin»

Боб Дилан, одноименная песня (1964)

Представь: ты стоишь в новом смокинге от нью-йоркского портного, на улице –23, февральский ветер со Старой Басманной. Шелк ложится по фигуре, но рукава задубели, брюки липнут к икрам. Менеджмент-костюм сидит шикарно. Ровно до того, как ты шагнешь по нечищенному тротуару.

Чувственный менеджмент начинается с признания: мы живем не в силиконовой долине, а в стране, где курьер застревает на ЗСД, клиент звонит маме CEO, если аккаунт не берет трубку. Любая импортная методика без подкладки из местного контекста рвется точно так же, как этот костюм на углу Гашека в метель.

Мы двадцать лет кутались в импортные управленческие пуховики: SCRUM, OKR, KPIfication, Holacracy. Смотрелись модно, пока не пошел отечественный ливень: санкции, мобилизации, колебания курса и культурный код «авось». Швы разошлись: сквозь красивый фасон стало дуть, а люди мерзнуть. Ощущается, что пора снимать бирки и перешивать под собственную погоду.

«Пауэр-Поинт-Ковбой в шапке-ушанке»

Москва, 2023. Офис тех-дистрибьютора. На стене постер «We are Agile!», в переговорке пахнет Starbucks (кто-то привез из очередной поездки).

Приглашенный консультант из Остина хлопает по столу:

— Folks, your stand-up must be fifteen minutes, no more!

Коммерческий директор Света поправляет меховую ушанку (командный пиар-ход к Новому году):

— Техосмотр грузовиков у клиента в Набережных Челнах — четырнадцать часов на морозе. Если мой аккаунт не проговорит детали получаса, груз может просто замерзнуть.

Консультант заводит Google-Timer, Света вытаскивает из рукава «Пушкинскую «Катерину»: — Помните: «…уж сколько раз твердили миру»? В наших широтах пятнадцать минут — это только разморозить телефон.

Команда смеется, таймер выключают. В протоколе встречи появляется новый пункт: «Agile-слот = минимум 30 мин, если включает живую логистику за МКАД».

Эффект: американский «костюм» распарывают под отечественный климат — вместо ломки процесса шьют собственный, теплый и рабочий.

Как мы примеряли чужие лекала

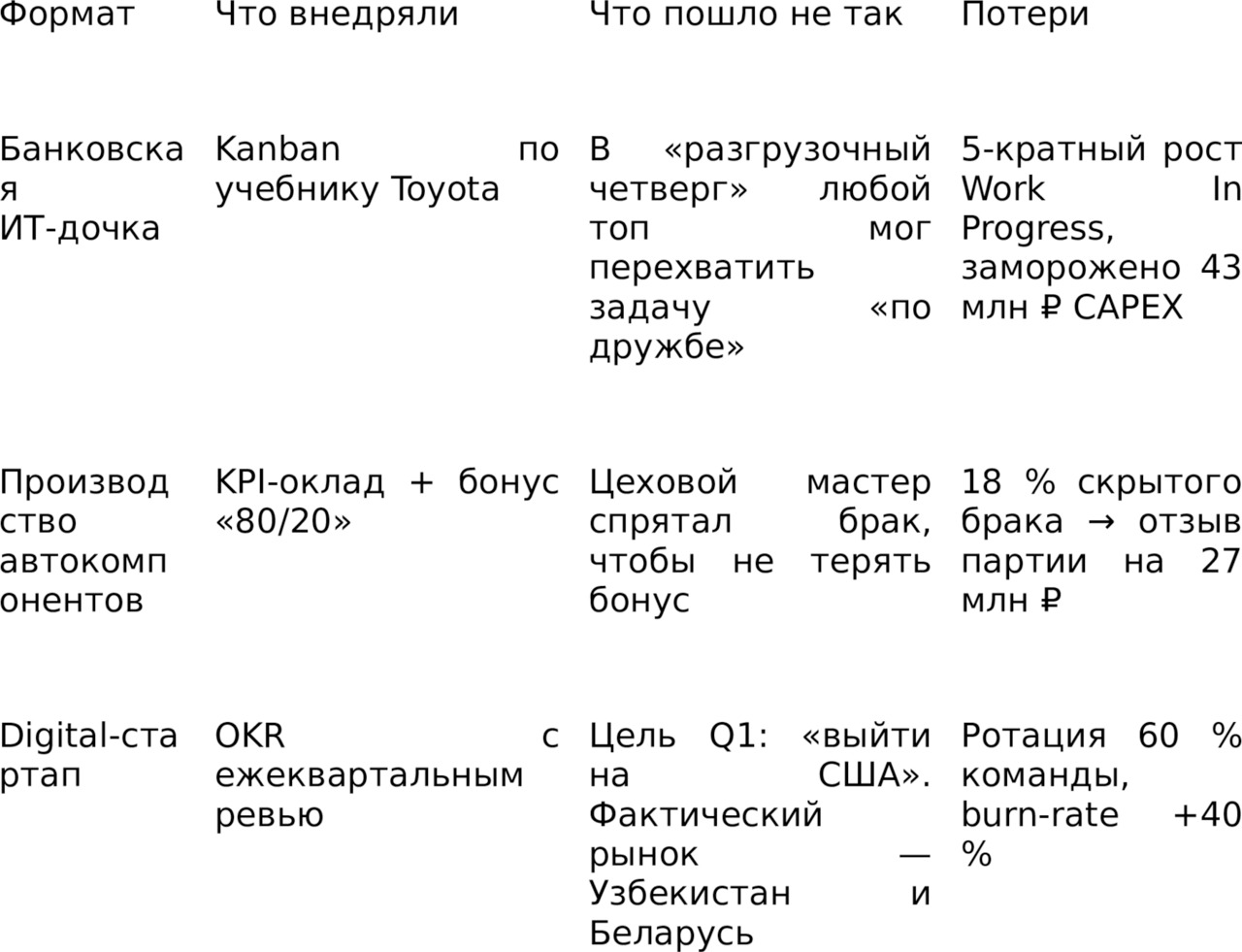

— 2005–2010 — эпоха «копируй и вставляй»: западный консультант привозит канонический SCRUM. PM переводит термины на русский, но оставляет плоскую иерархию, непригодную для девяти отделов и двух уровней акционеров.

— 2011–2018 — «библия OKR»: каждая декабрьская стратегия заканчивается слайдом «Objectives & Key Results». К марту цели забыты: рубль шатает, планы съезжают, а «key results» все еще звучат по-английски и висят на стене.

— 2019–2022 — «самоорганизующиеся команды». Мы кричим «Agile!» и «факапы — добро», но берем премию за экономию бюджета, а не за смелость ошибок. Конфликт ценностных систем тает в улыбке CEO: «Мне нужна свобода… в рамках отчетности».

По опросу Сколково HR Lab, 2024, 64% российских компаний называют свой подход «Agile», но только 14% выполняют обязательное правило Retrospective без наказаний. Костюм сидит красиво, пока не двигаешься.

Где именно жмет? (пять узких мест)

— Фактор патернализма.

— Россия остается страной высоких ожиданий от «старшего». Люди ждут опоры, а не равной горизонтали. Holacracy рушится, когда джуниор должен публично обнулить решение CEO.

— Бизнес-климат турбулентности.

— OKR-циклы «год / квартал» не успевают за девальвацией. Цель «вывести продукт на Европу» перестала существовать в феврале 2022-го, а KPI все еще висит в Jira.

— Рынок капитала.

— Американские методики предполагают доступный Private Equity и выходы IPO. Российский менеджмент чаще зависит от единственного владельца. Риск — личные деньги акционера, а не венчур.

— Силовая иерархия коммуникаций.

— В США «open feedback» — норма. В офисе на Варшавском шоссе критика босса в лоб воспринимается как бунт. SCRUM-мастер превращается в модератора, который «договариваться» должен за всех.

— Мастер-на-все-руки.

— На заводе пять функций сидят в голове инженера-универсала. Каноническая «story-point» линейка по компетенциям тут ломается.

Кейс-панорама: три провала внедрения

Как подгонять костюм под фигуру: три российских наджва.

Национальный бэклог вместо copy-paste.

Перед внедрением метода — разведка: какие культурные табу, какая оргструктура, уровень доверия. Без этого SCRUM-доска превращается в переводчик конфликтов. Я все чаще в разных сферах и нишах слышу: важно осознавать наш культурный код. Это — ключ к развитию компаний.

Ритм «6—2».

Американский квартальный цикл короток для согласования ГОСТов и длинен для валютных качелей. Русский 6-недельный спринт +2-недельная пауза анализа держит баланс.

Тюнинг обратной связи.

«Открытый фидбэк» звучит дерзко, но мы вводим «коридоры честности» — асинхронные формы, бетч-ревью голосом и безопасные one-on-one. Критика остается, но без публичной порки.

«Kaizen по-славянски: завод «Север***»

2019. Инжиниринговый завод в Тюмени заказывает японским консультантам программу Kaizen: каждый рабочий должен вносить «идею улучшения» ежедневно. Через три месяца: 1 700 бумажек в ящике предложений, 1 внедренная идея и пол-цеха сарказма.

Что пошло не так? Идеи писались на английских бланках — половина рабочих стеснялась «калякать по-русски». «Одобряет только мастер смены», а мастер, тем временем, каждый вечер вел ребенка на кружок, бланки пылились. «Save face» восточного менталитета столкнулся с прямолинейным «ну че, фигня же!» от русских слесарей.

Операционный директор меняет регламент:

— Идея подчеркивается маркером прямо на станке (без бланков).

— Лучшее улучшение чертят мелом на доске в цехе — автор получает пирожки в столовой (я не шучу, это чистая правда).

Итог 2021—2022:

— Реально внедренных идей — 142 (до этого была одна).

— Брак деталей упал с 5,8% до 1,9%.

— Завод сэкономил 12 млн рублей за год на переработке, а консультанты из Японии получили новую историю для доклада: «Kaizen needs пирожки».

«Вы можете купить костюм из Милана, но ботинки должны быть по размеру ваших дорог», — Генеральный директор «Север***» на конференции «Индустрия 4.0», март 2023

Исследование ВШЭ & Bain Russia (2025): среднее внедрение «чужой управленческой методики» без кастомизации обходится на 37% дороже, чем осторожный пилот с культурным аудитом. При этом эффективность «подогнанного» решения на 62% выше именно за счет снижения сопротивления.

NAVICORE — первая в мировой истории российская модель живого управления

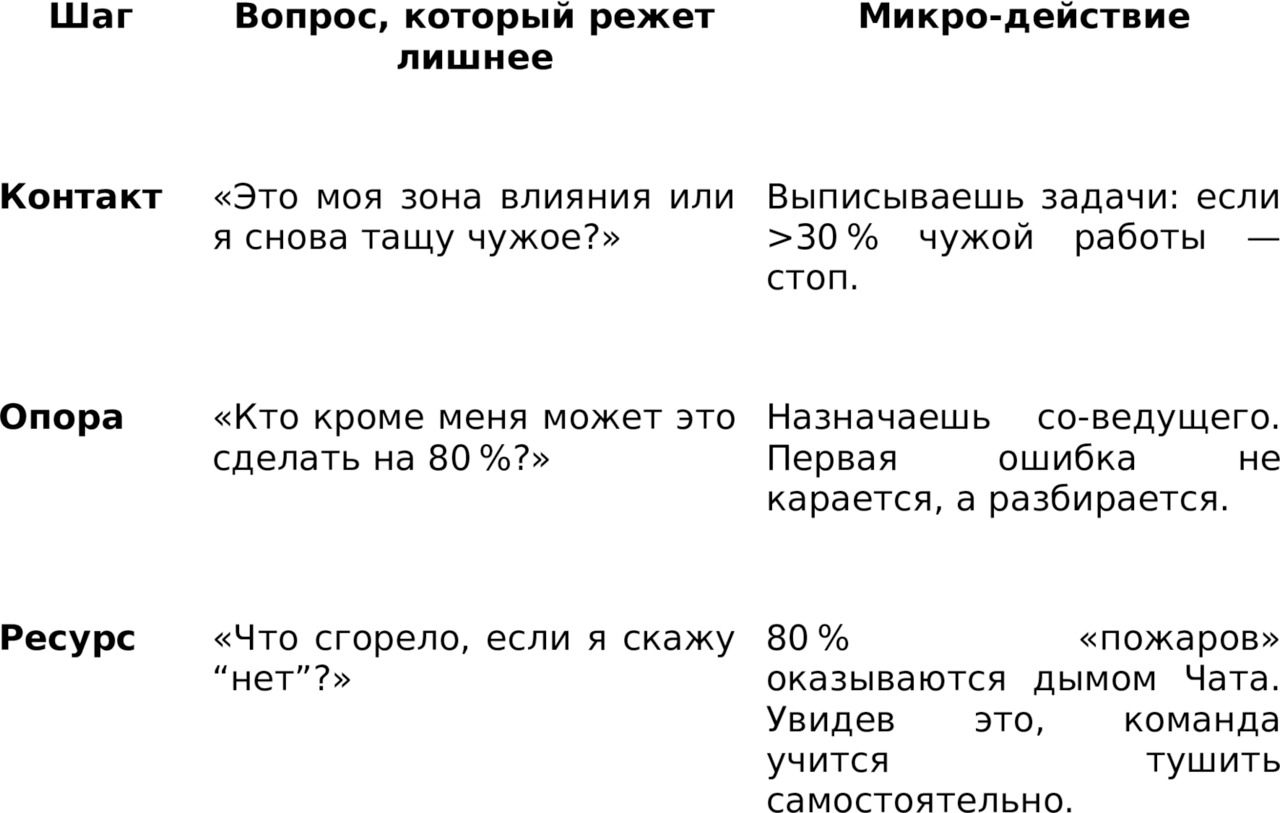

Многие спрашивают, чем мы собираемся заменить импортные лекала. Ответ прост: NAVICORE. Это не «еще одна аббревиатура», а первый открытый российский скелет менеджмента, собранный из того, как на самом деле дышат наши команды.

Метод превратится в лязг железа, если ты не слышишь музыку той культуры, в которой работаешь. Владимир Тарасов

Я оставляю только буквы по-английски — N • A • V • I • C • O • R • E

Все остальное — по-русски, чтобы было честно и понятно.

N — показываем север

Не миссия «для презентации», а конкретный север, который чувствуется телом. Это как внутренний компас — куда и зачем мы идём.

A — проверяем, актуально ли

Сегодня. Не три квартала назад. Насколько идея, продукт, проект попадает в реальность здесь и сейчас?

V — оцениваем ценность

Кому конкретно станет лучше, если мы сделаем это? Чем наш вклад полезен, ощутим и нужен?

I — вшиваем в культуру

А не приклеиваем сверху. Если оно не вшито — команда это чувствует и саботирует.

C — держим контакт

Живой обмен эмоциями — это не слабость, а канал безопасности. Только в контакте появляется доверие.

O — называем опоры

Не просто «команда» или «люди рядом», а поимённо — кто конкретно держит тебя, когда всё качается?

R — считаем ресурс

Хватит ли сил, денег, внимания и времени дойти до финиша, не сгорев по пути?

E — энергия вовлеченности

Не «работа ради зарплаты», а личная включенность. Кто и зачем хочет быть частью этого процесса?

NAVICORE — каркас, в который вплетаются любые западные практики, не ломая русский контекст. Это как пришить внутреннюю подкладку к готовому костюму: сидит лучше, носится дольше, а швы не расходятся при первом ветре.

Используйте буквы как быстрый чек-лист: один взгляд на проект и ясно, где шуршат пустоты, а где нужен новый костюм. Мы же раскладываем этот формат на полномасштабные проекты по бизнес-изменениям, бережно включая каждый элемент в бизнес-модель, отдел или настройку собственника компании.

Глава 6. Эмоциональная инфраструктура: дороже ли забота или похороны команды?

Рубль, потраченный на человеческий ресурс, возвращается тихо. Рубль, сэкономленный на нем, кричит штрафами. Сергей Гуриев, лекция «Экономика доверия», РЭШ-2024

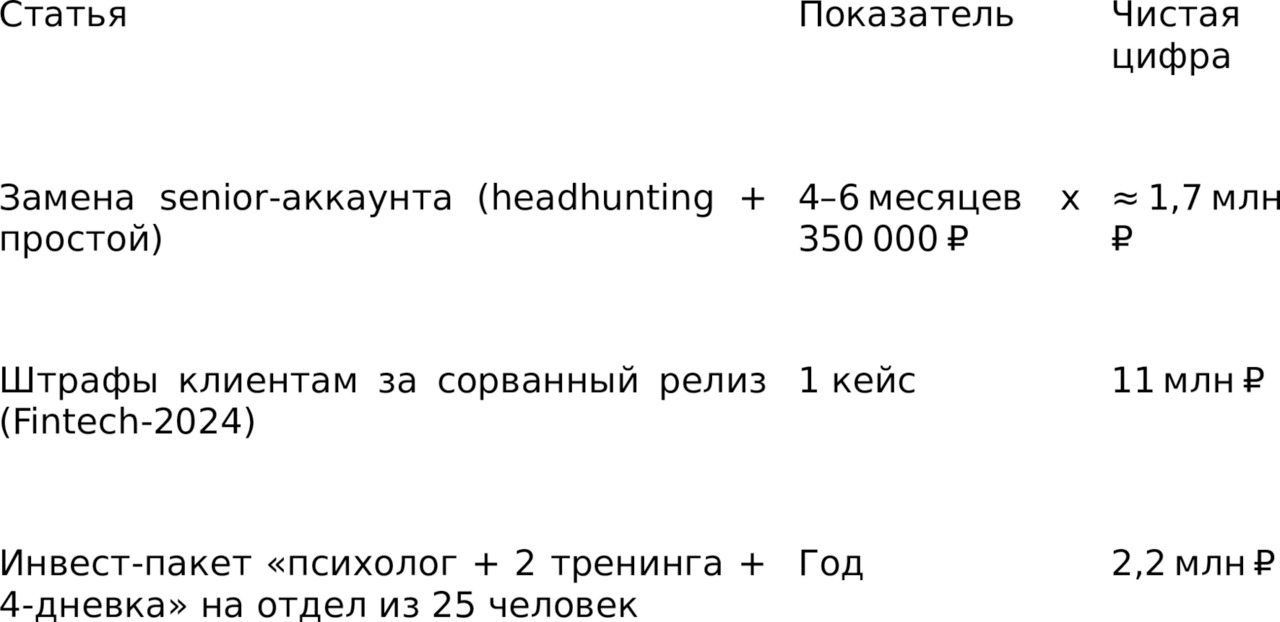

Каждый операционный директор знает цену станка до последней шайбы. Но, когда встает вопрос о бюджете на «здоровье сотрудников», глаза стекленеют: «Дорого». Давайте перейдем из эмоций в бухгалтерию и посчитаем, что, на самом деле, стоит дорого.

Слепая зона P&L

— Средняя стоимость замены выгоревшего middle-специалиста в продажах — 1,6 его годовых окладов (hh.ru, 2025).

— Простоем из-за ангажированности ключевого аккаунта компания теряет 2,4% оборота в квартал (РБК Исследования, 2024).

— PwC в обзоре «Цифровое здоровье команд» показал: каждые 10 000 рублей в программу ментального благополучия возвращают 37 000 рублей за счет снижения больничных и текучки.

Итого: «экономия» на психосоцподдержке оборачивается рецидивом затрат через 6–9 месяцев.

Дорого? Посчитаем.

Вывод: один проваленный релиз покрывает годовую программу заботы о команде и остается сдача на тимбилдинг.

«Серверная и молочный шоколад»

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.