Бесплатный фрагмент - Дома смерти. Книга IV

«Дом смерти» в тупике Ронсин

Французский президент Феликс Фор сейчас в России известен мало, о нём помнят разве что специалисты, изучающие историю отечественной дипломатии, военно-технического сотрудничества Российской империи и Третьей Французской республики или этапы развития международных финансов и кредита. Между тем время президентства Феликса Фора — речь идёт о 1895 — 1899 годах — чрезвычайно интересно как само по себе, так и теми воистину судьбоносными для России результатами, что явились следствием выбранного Фором курса.

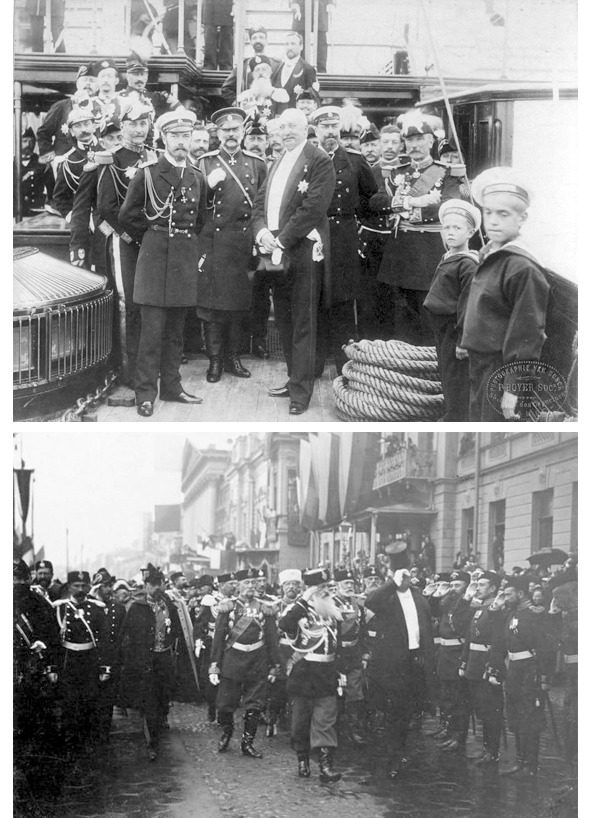

Этот в высшей степени талантливый политик и финансист умудрился превратить Россию в стратегического союзника Франции, добившись от Императора Николая II пересмотра внешнеполитической доктрины его отца, ориентировавшегося на прочный военный союз с Германией. Причём проделал это Фор в кратчайшие сроки — во время двух личных встреч с Российским императором в 1896 и 1897 годах. В первом случае Николай Александрович вместе с супругой приезжали в Париж, а во втором — Фор отправился во главе французской эскадры в Санкт-Петербург. Во время этого визита французский президент принял участие в закладке постоянного Троицкого моста на месте наплавного, действовавшего с 1803 года.

Президент Франции купил расположение молодого российского императора за недорого, просто предложив выгодный кредит на различные инфраструктурные проекты. На деньги французских банков в европейской части России стали строиться водонапорные станции, канализация, линии «конного трамвая», промышленные предприятия с крупной государственной долей в уставном капитале и тому подобное. Упомянутый выше Троицкий мост в Санкт-Петербурге, кстати, тоже строился по французскому проекту французской же фирмой [с размещением части заказов в России]. Так состоялся противоестественный союз крупнейшей мировой монархии и самой скандальной на тот момент демократии в мире. И это при том, что в те годы Россию и русских во Франции ненавидели практически все… Министр иностранных дел граф Михаил Николаевич Муравьёв по этой причине в 1898 году не без горькой иронии пошутил, сказав, что к России во Франции хорошо относятся всего два человека.

Одним из этих двух человек являлся как раз таки Феликс Фор, а другим — Анри Бриссон, один из пяти премьер-министров, работавших с Фором. На самом деле, если уж доводить шутку графа Муравьёва до полного абсурда, то следует признать, что Россия имела во Франции трёх друзей, и имя третьего мы в своём месте назовём.

Президент Феликс Фор сослужил своей Родине большую службу, ведь его союз с Россией предопределил победу Франции в Первой мировой войне. Строго говоря, сама эта война стала возможна как раз потому, что между Францией и Россией состоялся союз. Если бы его не было, то и до мировой войны дело бы не дошло!

Строго говоря, биография седьмого президента Третьей Французской республики нас интересует мало, поэтому останавливаться на её изложении мы сейчас не станем. Жизненный путь этого мэтра французской политики с разной степенью детализации изложен на многих интернет-площадках — как отечественных, так и иностранных — так что все заинтересовавшиеся без труда утолят любопытство. Нас сейчас интересует лишь несколько аспектов жизни Фора, которые, как станет ясно из дальнейшего, имеют непосредственное отношение к сюжету. А именно — родился будущий президент 30 января 1841, и на момент смерти ему исполнилось 58 полных лет, а кроме того, он был счастливо женат — жена Берта была на 1,5 года младше — и в браке Феликс Фор стал отцом двух дочерей — Люси и Антуанетты. Старшей из дочерей на момент смерти отца шёл 33-й год, а младшей — 28-й. Обе дочери были не замужем, но старшая неофициально пребывала в статусе невесты, и женихом её являлся Марсель Пруст, начинающий, но уже широко известный писатель. На 59-м году жизни 16 февраля 1899 года Феликс Фор скоропостижно скончался. И это событие следует, пожалуй, взять в качестве отправной точки настоящего сюжета.

В официальном правительственном сообщении до сведения населения доводилась следующая картина произошедшего. Около часа пополудни 16 февраля президент, работавший в своём кабинете в Елисейском дворце в Париже, почувствовал недомогание. Он подошёл к двери в комнату личного секретаря Ла Галля (Le Gall), сообщил тому о дурном самочувствии и попросил помощи. Секретарь немедленно уложил президента на диван в его кабинете и сразу же по телефону вызвал доктора Хамберта (Humbert), находившегося как раз в ту минуту в Елисейском дворце. Доктор прибыл немедленно. По его мнению, состояние Феликса Фора «не выглядело опасным», однако врач остался дежурить возле президента и обратил внимание, что тому становится хуже. Не желая терять ни минуты, доктор Хамберт распорядился вызвать опытнейших врачей Ланне (Lanne), Лонго (Longue) и Шёрле (Sheurlet). Каждый из них лечил прежде Фора, и потому мнение каждого могло представлять немалую ценность.

Упомянутые врачи прибыли в Елисейский дворец со всей возможной скоростью, взяв по дороге также доктора Дюпюи (M. Dupuy). Следует подчеркнуть, что этот врач не имел никакого отношения к Чарльзу Дюпюи, одному из пяти премьер-министров, сменившихся во главе правительства во время президентства Фора. После первого консилиума упомянутые четыре доктора посчитали нужным вызвать специалиста по заболеваниям мозга Берджерея (Bergerey). Последний, осмотрев по прибытии президента, сообщил, что дело безнадёжно и надлежит обеспокоиться последними распоряжениями. Президент Фор в этом время всё ещё оставался в сознании.

К больному были вызваны его близкие, находившиеся в другом крыле дворца — супруга Берта и старшая дочь Люси [младшая находилась в отъезде]. Они появились в кабинете президента в 20 часов. Они оставались возле него до 22 часов — той самой минуты, когда доктор Дюпюи, следивший за пульсом Феликса Фора, констатировал его смерть.

Случившееся грозило серьёзными беспорядками и застало страну врасплох. Фор пришёл к власти в 1895 году в результате тяжелейшего затяжного правительственного кризиса. Теперь же его скоропостижная смерть грозила ввергнуть страну в такую же точно неспокойную пору. Тело президента ещё не было предано земле, а по Парижу уже покатились политические демонстрации под самыми разными лозунгами, повсеместно перераставшие в кровавые побоища представителей различных партий и воззрений.

Впрочем, политическая история Франции нас не интересует совершенно, поскольку область интересов автора ограничена историей криминалистики и уголовного сыска. Поэтому будем держаться ближе именно к заявленной тематике.

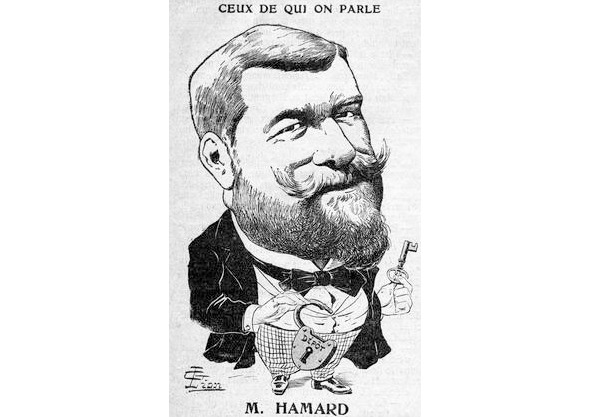

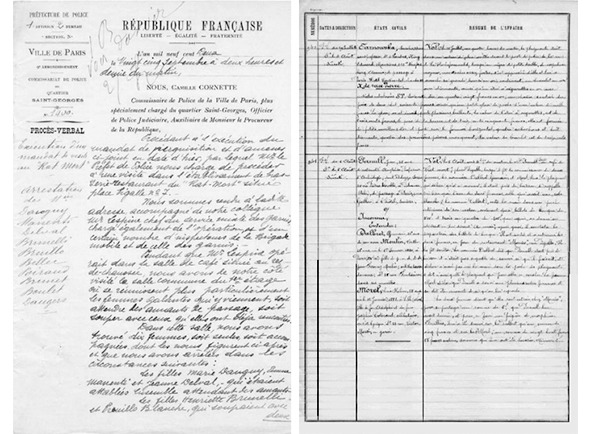

Сразу после смерти президента Фора в Елисейский дворец прибыл Октав Хамар (Octave Henry Adeodat Hamard), комиссар республиканской контрразведки [начальник отдела, если говорить в более близких нам понятиях]. Современный читатель, пожелавший собрать информацию об этом человеке, скорее всего, узнает, что тот являлся высокопоставленным сотрудником Уголовной полиции, известной под названием «Сюртэ», но это не вполне так. Служба в «Сюртэ» являлась оперативным прикрытием Хамара, который во исполнение служебных обязанностей должен был легально появляться в различных местах и на различных закрытых мероприятиях. В своём месте нам придётся ещё сказать несколько слов об этом необычном человеке, поскольку его имя ещё не раз будет упомянуто в этом сюжете.

Октав Хамар в течение ночи осуществил сбор информации на месте происшествия и провёл то, что мы сейчас назвали бы предварительным расследованием. Закончив своё дело, комиссар контрразведки удалился вместе со своими сотрудниками, число которых достигало двух дюжин. Хамар, считая картину случившегося не до конца ясной, настаивал на проведении вскрытия тела Феликса Фора. Его можно было понять — он подозревал отравление президента. Выгодополучателей от такого отравления было очень много, и все они были весьма и весьма влиятельны. Первым таким выгодополучателем могла быть Великобритания, с которой Французская республика в тот момент находилась на грани открытого военного столкновения. Для тех, кто не в курсе специфики внешней политики Франции тех лет, автор рекомендует быстро навести необходимые справки в интернете по ключевым словосочетаниям «фашодский кризис» или «поход Жана-Батиста Маршана». Вторым потенциальным выгодополучателем являлась Германия, заинтересованная в ухудшении отношений Российской империи с Французской республикой и возвращении Императора Николая II к идее возрождения русско-германского партнёрства. Ну, а третьим по счёту выгодополучателем, вернее, целой группой таковых, могли быть внутренние партии, заинтересованные в устранении Феликса Фора. Последний считался слабым президентом, поскольку был вынужден постоянно играть на противоречиях гораздо более сильных противников. Помните старую советскую шутку про «стул с пиками точёными» — так вот, Феликс Фор последние годы сидел на таком стуле, и желающих вонзить в него нож поглубже было не просто много, а очень много. То есть логика Октава Хамара представлялась вполне понятной — он хотел знать, не отравлен ли президент Французской республики.

Однако вдова президента — Берта Фор — запретила проводить судебно-медицинское вскрытие трупа и связанное с ним судебно-химическое исследование крови и внутренних органов. И её тоже можно было понять — скоропостижно скончавшийся президент являлся наркоманом, но объективные тому доказательства были совершенно недопустимы. Феликс Фор нюхал кокаин, который сам же называл «ядом», но от употребления которого не мог отказаться. Вдова президента знала, что судебно-медицинская экспертиза непременно отыщет некий яд, вот только яд этот умерший принимал вполне добровольно… Разве можно допускать разглашение такого рода интимных подробностей?!

Пока во Франции справляли государственный траур, и пытливые умы обывателей бились над вопросом о преемнике скоропостижно скончавшегося президента, в прессе стали распространяться разного рода неполиткорректные и прямо предательские выпады. Спустя сутки с момента смерти Фора некоторые парижские газеты дали короткие заметки, из которых следовало, что рядом с президентом в последние минуты его жизни находилась некая женщина, чья фамилия начиналась на букву «S». Как нетрудно догадаться, эта женщина не являлась женой и… кхм… вообще не являлась родственницей усопшего. Хотя и была близка ему не менее жены, а может, и более. Находчивые журналисты даже высказали кое-какие соображения о личности таинственной дамы, чья фамилия начиналась на букву «S». По мнению одних знатоков высокой политики, это была некая очень привлекательная еврейка из хорошей еврейской банкирской семьи, по мнению других — не менее привлекательная француженка, актриса Сесиль Сорель (Cecile Sorel), и, наконец, по мнению третьих знатоков светского закулисья — это была Маргарита Штайнхаль (Marguerite Steinheil), жена известного художника, державшая в своём доме салон и… коротко дружившая с президентом.

Как известно, языком трепать — не мешки ворочать, поэтому парижане и прочие французы не без удовольствия обсуждали пикантные подробности смерти нелюбимого президента. Вернее, предполагаемые пикантные подробности… Ибо истинной картины случившегося не знал почти никто. А те, кто знал — тут сразу на ум приходит Октав Хамар — предпочитали в те дни молчать.

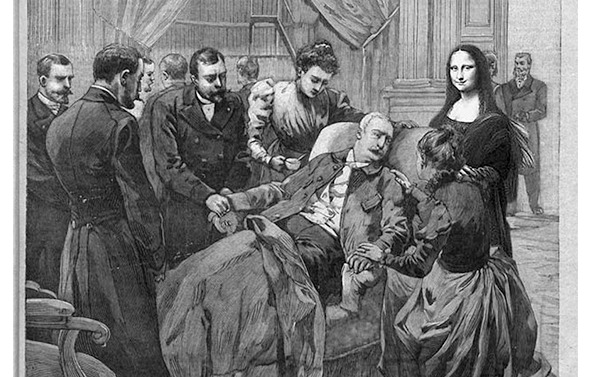

До поры до времени все эти рассуждизмы и намёки выглядели как-то вздорно и легковесно. Однако 26 февраля 1899 года в иллюстрированном журнале «Progres illustre!» появилась очень любопытная картинка, изображавшая момент смерти президента Фора. На ней были показаны его жена, старшая дочь и врачи, перечисленные выше, однако отсутствовал секретарь Ла Галь. Вместо него почему-то был изображён пожилой Бюиссон, личный слуга президента. Но самая главная странность этой иллюстрации заключалась в том, что на ней была запечатлена некая неизвестная женщина, третья по счёту, чьё присутствие символически олицетворяла Мона Лиза. Та самая, нарисованная Да Винчи.

Это был очень странный рисунок, который, с одной стороны, был не вполне точен, а с другой — удивительно точен. Да-да, так бывает!

Тот, кто нарисовал его, безусловно, был очень хорошо информирован о событии, которое взялся изображать. Этот человек знал, что смерть президента Феликса Фора неким образом связна с загадочной женщиной, имя которой никто из хорошо осведомлённых должностных лиц в силу неких причин называть не желал. Именно её присутствие художник и замаскировал образом Моны Лизы.

Художник был прав в главном — в момент приключившегося с Феликсом Фором кризиса рядом с ним была женщина, причём в весьма интимной обстановке. Если говорить совсем уж посконным языком и исключить эвфемизмы, то президенту стало плохо во время сексуального контакта с любовницей, которую звали Маргарита Жанна Штайнхаль (Marguerite Steinheil). И поскольку весь криминальный сюжет, которому посвящён этот очерк, связан непосредственно с нею, на биографии и особенностях личности этой дамочки необходимо остановиться подробнее.

Родилась Маргарита в апреле 1867 года в деревне Бокур (Beaucourt) на самой франко-швейцарской границе [почти в 370 км от Парижа] в семье довольно крупного провинциального землевладельца Эдуарда Джапи (Edouard Japy). Род отца был очень богат, его предки владели различными фабриками и мануфактурами, вошедшими в компанию «Japy Freres», однако Эдуард ещё до рождения дочери разорвал отношения с роднёй и вышел из семейного бизнеса. Он жил доходами с имения и никакого иного бизнеса не вёл. Мать Маргариты — в девичестве Эмили Рау (Emilie Rau) — являлась дочерью трактирщика. Семья была зажиточной, но, как видим, о благородном происхождении Маргариты не могло быть и речи. У Маргариты был старший брат и сёстры старше и младше неё. Интересная деталь — все дети, кроме Маргариты, получили более или менее приличное образование — они отдавались в пансионы, а братишка Жюльен даже окончил провинциальное военное училище и стал кавалеристом — а вот юная Марго в школу или пансион не ходила. Сама она называла собственное образование «домашним».

Отец скоропостижно скончался в ноябре 1888 года. С этого времени начались финансовые проблемы, которые Эмили Джапи пыталась решать энергично, но не очень удачно. Сначала она вложилась в строительство крупного парникового хозяйства, которое должно было приносить хороший урожай цветов круглый год. Оказалось, что во французских грязях розы и гладиолусы зимой никому не нужны… Тогда Эмили решила отгрохать свинарник на 100 свиноматок по последнему слову ветеринарной науки. Денег потратила много, прибыли не получила, вонь свинячьего дерьма разносилась на километры вокруг и удовольствия не приносила. Что ж, как говорится, бывает и хуже, но реже.

В распоряжении матушки оставалось последнее средство пополнения домашнего бюджета — выдача доченьки замуж. Старшая из дочерей уже была пристроена за малозаметным чиновником столичной администрации по фамилии Херр (Herr), и ей поручили подыскать приличную партию для сестры. И та подыскала — притом какую! Мадам Херр устроила знакомство младшенькой сестрички с Адольфом Штайнхалем (Adolphe Steinheil), довольно известным в Париже художником, происходившим из семьи, оставившей след в культурной истории Франции. Отец Адольфа — Луи Штайнхаль (Louis Charles Auguste Steinheil) — был известен работами по стеклу и со стеклом, он делал замечательные витражи, а также занимался иллюстрацией христианской и художественной литературы. Муж тётки Адольфа — Эрнест Мессонье (Ernest Meissonier) — являлся очень талантливым и успешным в материальном отношении художником. Достаточно сказать, что он построил для себя в Париже особняк, достойный статуса королевского дворца, и участвовал в возрождении Национального общества изящных искусств (SNBA), президентом которого и стал в 1890 году.

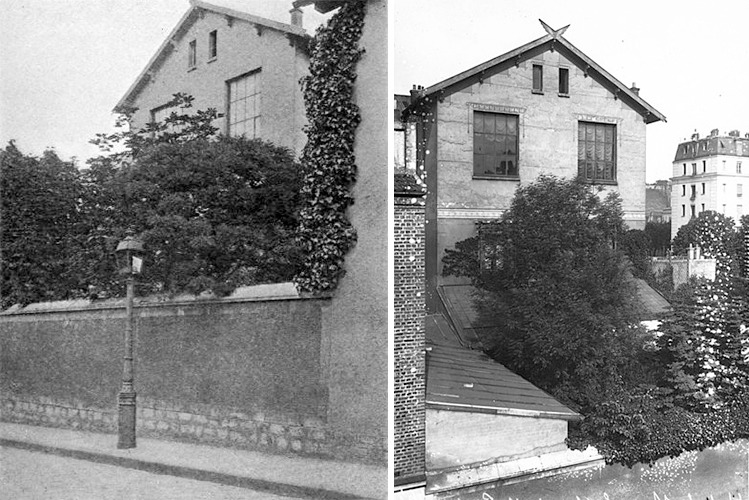

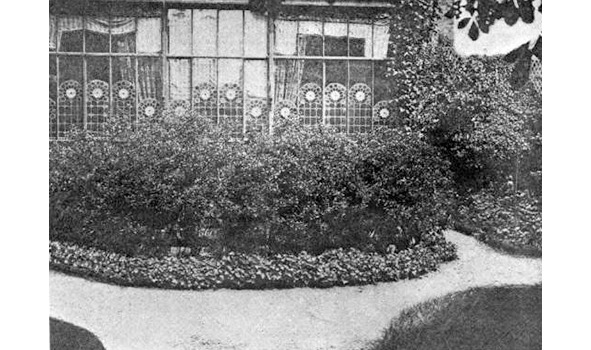

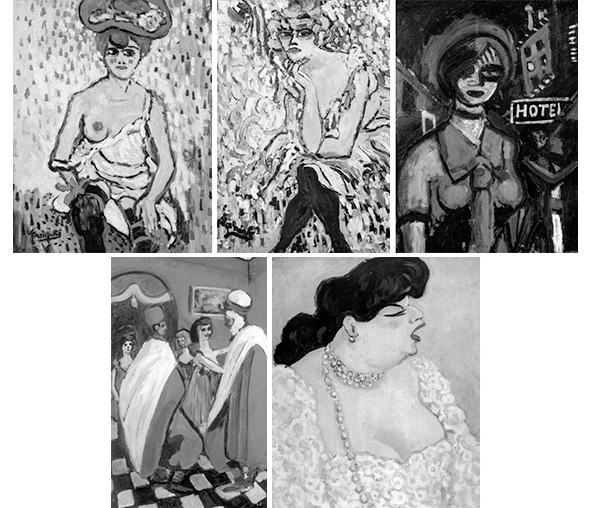

Адольф Штайнхаль считался художником-ремесленником, хотя и лишённым таланта родственников, но тем не менее обладающим высоким уровнем профессионального мастерства и способным рисовать очень качественно. Кроме того, переняв от отца навыки работы со стеклом, Адольф являлся очень компетентным реставратором средневековых витражей, и эта работа приносила ему даже больший доход, чем рисование картин. Не будет ошибкой сказать, что к 1890 году это был человек очень известный в Париже и в каком-то смысле популярный. Он являлся владельцем столичного особняка, имевшего почтовый адрес «дом №6 в переулке Ронсин» (impasse Ronsin). Одна из сторон принадлежавшего ему земельного участка выходила на улицу Вожирар, поэтому иногда можно встретить указание на нумерацию по этой улице, но следует иметь в виду, что корректный адрес связан именно с переулком Ронсин.

Если верить воспоминаниям Маргариты — а в этой части они, по-видимому, близки к истине — Адольф за нею особенно и не ухаживал. О том, что художник увлечён молодой провинциалкой, рассказал общий знакомый старшей сестры, далее подключилась мамочка, и дело удалось обтяпать довольно быстро. Маргарита не была увлечена мужчиной, назначенным матушкой ей в мужья, в её воспоминаниях словосочетание «серьёзный и добрый» («seemed grave and kind») являлось, пожалуй, единственной положительной характеристикой Адольфа. Ещё один раз она написала о его «таланте» и сделала это, по-видимому, из вежливости. Ну, в самом деле, нельзя же признаваться, что вышла замуж за бездарного пачкуна, правда? А вот характеристики иного рода, довольно двусмысленные по сути, рассыпаны на страницах мемуаров Маргариты во множестве. Перечислим некоторые из них, дабы написанное не выглядело голословным: «медлительный» («slow»), «безмятежный» («serene»), «достойный» («dignified»), «робкий» («timidity») и прочие. Все иные плюсы замужества — перспектива жить в Париже, приобретение определённой известности в среде столичной богемы, возможность хорошо проводить время — относятся уже не к личности мужа, а к его социальному статусу.

Чтобы закончить с характеристикой мужа, приведём ещё парочку цитат [сугубо для полноты картины]:» (…) мой муж редко доводил до конца идею или план и был одержим непреодолимым страхом перед любыми окончательными решениями.» (» (…) my husband seldom went to the end of an idea or a plan, and was possessed of an unconquerable dread of all final decisions.») И далее: «Ему было сорок; мне было двадцать. Он был тих, равнодушен, легко удовлетворялся, сравнивал жизнь с неприятной пилюлей, которую каждый должен проглотить… Философия моего мужа меня нисколько не привлекала.» («He was forty; I was twenty. He was quiet, indifferent, easily satisfied, compared life to a disagreeable pill which every one must swallow… My husband’s philosophy did not appeal to me in the least.» (здесь и далее цитаты по Marguerite Steinheil, «My Memories», New York, «Sturgis & Walton company», 1912 год)

Согласитесь, звучит всё это как-то совсем не воодушевляюще, не правда ли?

После бракосочетания 9 июля 1890 года молодые отправились в свадебное путешествие в Италию. Предполагалось, что романтическая поездка продлится месяц. Однако через 10 дней Маргарита примчалась обратно к мамочке и заявила, что не хочет больше семейной жизни. Однако свинарник на 100 голов надлежало достроить, и поэтому… ну, вы поняли.

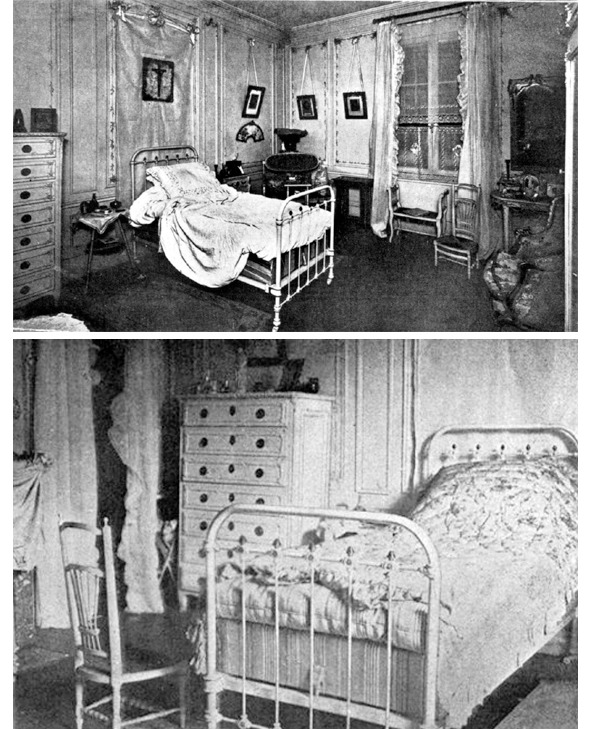

Переезд в Париж оказался связан с неприятными открытиями. Во-первых, выяснилось, что муж проживает постоянно с родной сестрой, также Маргаритой. Во-вторых, дом в тупике Ронсин не понравился молодой жене — мебель прошлого века, всё какое-то унылое и невесёлое. В её воспоминаниях есть чудный момент, связанный с бытовым шоком, если можно так выразиться — Маргарита была потрясена тем, что в доме мужа жарят лук и, соответственно, едят его! Представляете, какой ужас?!

Впрочем, не всё оказалось так уж печально. От сестры мужа Марго избавилась довольно быстро, устроив её свадьбу, а раздражавшую старую мебель Маргарита уговорила мужа отдать сестре в качестве приданого. Так молодая женщина открыла в себе талант сводни, и впоследствии устройство разного рода «партий», то есть подбор мужей, жён, любовников и любовниц тем, кто был в этом заинтересован, стало одним из главных её развлечений.

В доме Маргарита провела ремонт и купила мебель по своему вкусу. Жизнь явно стала налаживаться!

В июне 1891 года у супругов родилась дочь Марта. После этого произошло нечто такое, что Маргарита Штайнхаль не пожелала объяснить в своих воспоминаниях — она решила оставить мужа и даже уехала с малышкой из Парижа в Бокур. Сразу следует пояснить, что этот демарш не преследовал цель добиться истинного развода с Адольфом Штайнхалем — это был всего лишь шантаж мужа угрозой развода. К этому времени в числе лучших друзей Маргариты уже числился один из генеральных прокуроров (таковых во Французской республике было несколько, они закреплялись за различными ведомствами и выполняли иные функции, нежели в англо-американском праве). Именно этот друг и обеспечил Маргариту необходимой ей юридической консультацией относительно того, как лучше «надавить» на мужа. Судя по всему, генеральный прокурор являлся любовником Маргариты, хотя этого она никогда не признавала [хотя и признавала получение от него дорогостоящих подарков, прежде всего ювелирных украшений]. Достойно упоминания то обстоятельство, что таинственный генеральный прокурор был многолетним другом художника, и Маргарита познакомился с ним как раз благодаря мужу.

Адольф быстро сдался, и далее брак продолжался всецело на условиях Маргариты. Что это были за условия? Супруги стали жить, что называется, «открытым домом». Маргарита держала «салон», то есть принимала гостей, с которыми вела умные и не очень разговоры, и предавалась тому, что можно назвать «светской жизнью». В своих воспоминаниях она написала об этом так: «Я много развлекалась, давала вечеринки, концерты, обеды. Раз в неделю я устраивала приём, и между двумя и семью часами через салоны виллы в тупичке Ронсин проходило от трёх до четырёх сотен человек.» («I entertained a great deal, gave parties, concerts, dinners. I held a reception once a week, and between two and seven three to four hundred persons would pass through the salons of the villa in the Impasse Ronsin.») Обратите внимание на то, что говоря о развлечениях и приёмах, Маргарита пишет о себе в единственном числе, то есть этим занимались не супруги вместе, а именно она. Но, разумеется, на деньги Адольфа…

И, пожалуй, есть резон привести ещё одну цитату, последнюю, дабы не обременять более читателя соком мозга этой женщины. Итак: «Парижская жизнь, блестящая и изнурительная, напряжённая и искусственная, была, прежде всего, опьяняющей, и такое опьянение мне было необходимо… Остроумие, культура, вкус, полёт фантазии столь многих мужчин и женщин вокруг меня, их энтузиазм, их сочувствие, их разговоры, их качества и даже их недостатки стали мне необходимы.» («The Parisian life, brilliant and exhausting, strenuous and artificial, was above all intoxicating, and I needed such intoxication… The wit, the culture, the taste, the flights of fancy of so many men and women around me, their enthusiasms, their sympathy, their conversations, their qualities, and even their defects, became necessary to me.»)

Помимо «открытого дома», чета Штайнхаль в интимной жизни стала придерживаться стратегии «открытых отношений». Ни один из супругов не вмешивался в личную жизнь другого, не пытался его контролировать и ставить какие-либо ограничения. От сексуальной жизни супруги не отказывались, хотя нетрудно догадаться, что таковая быстро пошла на убыль — каждый был волен искать партнёров на стороне, разумеется, если имел такое желание. В течение 1890-х годов Маргарита поддерживала интимные отношения с широким кругом мужчин — строго говоря, она имела любовников постоянно — и потому неудивительно, что довольно быстро получила специфическую известность.

Именно благодаря этой специфической известности с нею надумал сблизиться президент Фор. Адольф Штайнхаль получил заказ на картину, изображавшую президента республики и ряд высокопоставленных офицеров во время манёвров, и художник для выполнения эскизов несколько раз посетил Елисейский дворец, резиденцию Феликса Фора. Между ними установились вполне дружелюбные отношения, разумеется, не исключавшие подчинённость Адольфа, выступавшего в роли исполнителя коммерческого заказа. После того, как картина была готова, президент приехал в дом художника, дабы посмотреть на его работу. Само собой, был устроен приём, на котором хозяйка дома блистала и очаровывала.

Произошло это памятное событие в январе 1898 года, и именно с того времени Маргарита Штайнхаль сделалась любимой любовницей [уж простите автору эту тавтологию!] любвеобильного Феликса Фора. Последний также жил в супругой Бертой в формате «свободного брака». Маргарита была представлена семье президента, тепло общалась с его женой и обеими дочками и даже проживала с ними в одном отеле во время поездок Фора по стране. Наивные советские люди шутили про «шведские семьи», но советские люди ничего не знали о «французских семьях» — вот уж где воистину существовал простор для шуток разной степени скабрёзности.

Дабы дать представление об уровне интеллектуального развития Маргариты Штайнхаль, её вкусе и этических представлениях, можно привести два примера, которые многое о ней скажут.

Первый пример связан с тем, как Маргарита Штайнхаль рассказала о своих отношениях с Феликсом Фором в мемуарах, изданных в 1912 году. Если кто-то подумал, что она честно призналась в сексуальной подоплёке интереса президента к собственной персоне, то сразу внесём ясность — этого не случилось. Она изображала из себя благородную даму, каковой не являлась в действительности, и потому начисто отвергла плотский характер связи с женатым мужчиной. По её словам, Феликс Фор нуждался в ней как в друге и поэтому давал деликатные поручения, за которые не мог взяться сам. Она появлялась в различных местах, где представляла Президента Французской республики и говорила от его имени. Согласитесь, звучит совершенно абсурдно! Чтобы верховный правитель государства передал право говорить от своего имени не министру иностранных дел, а какой-то, прости Господи, звезде гламура из приграничной деревни… ну, согласитесь, подобное предположение звучит совершенно нереалистично!

Однако самая смешная часть объяснения связана даже не с этой чепуховой выдумкой, а с другой — ещё более чепуховой.

Маргарита попыталась уверить читателей в том, будто вместе с президентом Фором она писала… мемуары президента Фора! Да-да, именно так — они якобы сначала обсуждали некий фрагмент воспоминаний, а затем часть фрагмента писал Фор, а часть — Маргарита. Понятно, что человек, сказавший такое, не имел понятия о том, как в действительности пишут большие тексты коллективы авторов, и сам ничего никогда не писал. Поверить в то, что Президент Французской республики взял в соавторы женщину, никогда ничему не учившуюся и даже не закончившую школу, может только… не знаю даже, кто может поверить такому.

В данном случае особый интерес для нас представляет очевидное скудоумие Маргариты Штайнхаль, которая всерьёз решила, будто её очень-очень наивная выдумка способна действительно кого-то обмануть. Эта женщина, по-видимому, была очень невысокого мнения об умственных способностях окружающих — столь любопытная черта свидетельствует не только о её нарциссизме, но и об отсутствии здравомыслия. Иногда малообразованный человек может быть очень разумен и даже мудр — всё-таки ум — это не просто сумма знаний! — но иногда неуч воистину туп, как сибирский валенок. И Маргарита Штайнхаль была из числа именно таких неучей. Запомним сейчас этот вывод — в дальнейшем мы увидим, как отмеченное свойство выражалась в её делах и словах.

Другой исключительно интересный момент, много говорящий о мышлении и воспитании Маргариты Штайнхаль, связан с её характеристикой Российской императрицы Александры Фёдоровны (до брака — Алиса Гессенская). Во время государственного визита Высочайшей семьи во Францию в 1896 году Штайнхаль увидела Государя Николая II и его супругу воочию. Разумеется, никто не представлял императору жену какого-то там реставратора витражей, но в толпе встречающих российскую делегацию Штайнхаль своё место получила. Описывая Верховных правителей России, Маргарита небрежно упомянула о» (…) довольно жалкой красоте Императрицы всех русских» (дословно:» (…) rather pathetic beauty of the Empress of all the Russians»).

Воистину, когда глупец начинает говорить о других, он всегда говорит о себе самом! Александра Фёдоровна, жена Государя Николая Александровича, всеми признавалась за женщину необычайной тонкой красоты и врождённого изящества. Именно своей незаурядной внешностью она пленила будущего мужа, который до момента личного знакомства не рассматривал её как возможную «партию». И воистину необыкновенную красоту этой женщины Штайнхаль умудрилась назвать «жалкой»! Саморазоблачительная сентенция! Просто посмотрите на фотографии этих женщин, сделанные приблизительно в одинаковом возрасте, и сделайте собственный вывод об их внешности.

Замечание Маргариты Штайнхаль о «жалкой красоте» российской императрицы ясно свидетельствует об отсутствии у француженки даже элементарного воспитания, такта и вкуса. Но, кроме того, Штайнхаль продемонстрировала свою желчность, завистливость и неспособность преодолевать дурные позывы. Она ведь могла ничего не писать о внешности Александры Фёдоровны либо отметить сугубо формальные, так сказать, детали внешности — бриллианты, причёску, осанку — без каких-либо обобщений. Но внешность Александры Фёдоровны, по-видимому, до такой степени уязвила непомерное самолюбие Штайнхаль, что та не удержалась от плевка. Она не могла сделать это прямо, непосредственно на месте встречи, но уступила порыву спустя почти 20 лет при написании воспоминаний.

Очень саморазоблачительно, согласитесь!

После этого отступления — очень важного для правильной оценки событий, которым посвящён этот очерк — возвратимся к изложению обстоятельств скоропостижной смерти Феликса Фора.

Итак, вечером 16 февраля 1899 года в Елисейском дворце рядом с Президентом Французской республики в весьма интимной обстановке действительно находилась женщина, чья фамилия начиналась на букву «S». Этой женщиной являлась Маргарита Штайнхаль.

Как отмечалось ранее, обстоятельства того дня были дотошно восстановлены по горячим следам службой безопасности «Сюртэ», и потому мы довольно хорошо представляем последовательность событий того дня. В своём месте будет объяснено, как материалы, собранные Октавом Хамаром, стали достоянием гласности — сейчас этого делать не следует во избежание создания спойлера.

В день смерти Фора его любимая любовница не намеревалась с ним встречаться вообще. Во-первых, она плохо себя чувствовала, а во-вторых, ей предстояло позировать для портрета [сие чрезвычайно утомляло Маргариту Штайнхаль]. В течение дня ей трижды звонили из Елисейского дворца и настоятельно рекомендовали приехать на рандеву с президентом. В ходе первого телефонного разговора с Ла Галлем, секретарём Фора, Маргарита заявила, что приехать не сможет, при этом она сослалась на причины, упомянутые выше. Второй телефонный звонок сделал президент лично, по его голосу и интонациям Маргарита поняла, что Феликс Фор находится в состоянии наркотического опьянения. Президент был возбуждён и несколько раз повторил, что Маргарита ему «нужна». По-видимому, кокаин «подогрел» половое влечение президента, и тот не желал напрасно терять сексуальный порыв. Впрочем, подобные пустяки мало интересовали Маргариту. Любимая любовница сообщила Фору, что не готова встречаться с ним и, хотя президент настаивал на необходимости увидеть её, Маргарита решительно отказала. Она думала, что на этом всё закончится, но около 18 часов опять позвонил Ла Галль и без лишних церемоний сообщил, что её приезд совершенно необходим и боковая калитка в ограде Елисейского дворца, через которую Штайнхаль обычно проходила, будет открыта с 18 часов.

Маргарита поняла, что это приказ и увильнуть она никак не сможет. Извините автора за низкий слог, но шлюха есть шлюха вне зависимости от того, обслуживает ли она гонорейного матроса в каком-нибудь условном Гавре или президента Французской республики. Её сексуальные услуги — это товар, и она обязана его предоставить, тем более в том случае, если на этом настаивает vip-клиент. Грубо, но по существу абсолютно точно!

Маргарита прибыла в Елисейский дворец и прошла на территорию прилегавшего к нему парка через боковую калитку, как это всегда происходило и ранее. Президент встретил её в «своей» части дворца [помимо «президентского» крыла, во дворце существовало и крыло «жены президента», в каждом из которых находились свои парадные, рабочие и жилые помещения]. Секретаря Ла Галля на месте не было, вместо него рядом с президентом находился его пожилой слуга по фамилии Блондель. Примечательно, что согласно официальной версии тех событий именно Ла Галль был рядом с Феликсом Фором от начала заболевания последнего до момента смерти, однако в действительности это было не так.

Для интимных утех президент обычно приводил женщин в так называемую «голубую» гостиную — Фор никогда не позволял любовницам входить в свой рабочий кабинет — но именно в тот вечер в помещении гостиной проводился ремонт. Поэтому Фор повёл Маргариту в комнатку Блонделя — небольшой закуток рядом с канцелярией. Там не было ни дивана, ни даже сколько-нибудь удобного кресла, поэтому соитие могло иметь характер быстрого сексуального контакта без особых изысков. Дверь в комнату слуги была оставлена открытой, сам Блондель находился неподалёку [он несколько раз входил и выходил из канцелярии]. Сделано это было для того, чтобы Фор мог поддерживать связь со слугой голосом, благодаря чему последний имел возможность быстро сообщить Фору важную информацию [если бы в том возникла необходимость]. На самом деле объяснение о необходимости поддерживать связь голосом представляется довольно надуманным, гораздо вероятнее то, что Феликс Фор попросту являлся эксгибиционистом, и присутствие слуги, имевшего возможность наблюдать за сексуальными игрищами патрона, служило для стареющего Фора дополнительным возбуждающим фактором.

В момент орального удовлетворения с президентом, по-видимому, приключился апоплексический удар, он рефлекторно схватил Маргариту за волосы и с силой дёрнул несколько раз. Женщине пришлось бороться, прежде чем она освободилась от запутавшихся в волосах пальцев любовника, в процессе этой борьбы она поняла, что с Феликсом происходит нечто ненормальное, не имеющее отношения к пароксизму страсти. Перепуганная Штайнхаль выбежала из комнаты Блонделя и бросилась вон, слуга, соответственно, помчался к Фору. Блондель поднял и застегнул брюки президента и буквально на руках перенёс его в комнату отдыха, находившуюся позади рабочего кабинета. Там он уложил своего патрона на кушетку и только после этого стал звонить врачам.

Описанные события произошли немногим позже 19 часов. Феликс Фор скончался между 22 и 23 часами.

Всякое упоминание в официальных документах о присутствии Маргариты Штайнхаль в Елисейском дворце в то время, когда Феликсу Фору стало плохо, было сочтено недопустимым. Также никогда не упоминалось о том, что президент почувствовал себя плохо в комнате личного слуги в то самое время, когда ни секретаря, ни работников канцелярии не было поблизости — то и другое выглядело слишком подозрительно.

Вдова президента и его дочери поддержали официальную версию, хотя она, как видим, имела мало общего с правдой. Однако когда слухи об истинной картине произошедшего стали циркулировать в Париже, жених старшей из дочерей президента — Люси Фор — решил объясниться с нею. Этим женихом являлся Марсель Пруст, уже прославившийся к тому времени писатель, чья карьера находилась, что называется, на взлёте. Пруст рассчитывал услышать опровержение сплетен, порочащих светлое имя Феликса Фора, но к своему удивлению он услышал их подтверждение. Люси была в курсе похождений отца и… закрывала на это глаза. Марсель Пруст был до такой степени поражён цинизмом Люси Фор, что заявил о разрыве всяких отношений. Кроме того, он остановил работу над романом «Жан Сантей», который писал три последних года. Дело заключалось в то, что этот роман Пруст предполагал посвятить Люси Фор (и об этом все знали), однако в свете последних открытий посчитал невозможным это сделать. Роман этот так и остался не закончен, [его черновой вариант был издан только в 1952 году, спустя 30 лет после смерти Пруста].

Таким вот неожиданным образом смерть президента и его интрига с Маргаритой Штайнхаль отразились на судьбе старшей дочери Фора.

Несмотря на то, что официальная версия смерти Фора была поставлена под сомнение уже в первые недели после его ухода из жизни, власти делали хорошую мину при плохой игре и игнорировали острые вопросы газетчиков. 28 февраля Феликс Фор был предан земле на кладбище Пер-Лашез с отданием подобающих государственных почестей.

Что же последовало далее?

Как будто бы ничего. Маргарита жила вместе с Адольфом, супруги растили дочь Марту, и в их жизни вроде бы всё было хорошо. Художник много работал — начало XX-го столетия стало пиком его творческой активности. Связи жены очень помогали — Адольф не только выполнял многочисленные заказы частных клиентов, но и получал весьма выгодные государственные контракты.

Его отношения с женой оставались стабильны, при этом они договорились их формализовать довольно необычным образом. Если кому-то из супругов требовалось повидаться, он через слугу подавал «запрос» — записку, в которой объяснял причину встречи и предлагал удобное для этого время. По получении такого «запроса» другой супруг принимал решение и через слугу передавал письменный ответ.

Интимные отношения между супругами не прекращались, но они осуществлялись также посредством подачи соответствующих «запросов». Это важная деталь, на которой сейчас необходимо сделать акцент. Хотя практика написания записок может показаться на первый взгляд абсурдной, в действительности она была вполне здравой. Поскольку супруги вели весьма активную половую жизнь с посторонними лицами, никто из них не желал попадать в неловкое положение из-за внезапного появления любимой «второй половинки».

Как свидетельствует житейский опыт, мудрый муж никогда не приходит домой внезапно, дабы не узнать лишнего. Во избежание, так сказать… Маргарита и Адольф устранили проблему «внезапного появления», договорившись о необходимости перед каждой встречей подавать «запрос».

Можно ли было назвать брак этих людей счастливым? Однозначно нет, но этот брак был очень удобен обоим. В этом крылся залог его устойчивости и долголетия. Наши юные современники из «поколения ЕГЭ», научившиеся работать с браузерным переводчиком и прочитавшие полторы страницы из любой книги Марисы Раддер (Marisa Rudder), в этом месте наверняка назовут Адольфа Штайнхаля «cuckold» -ом, «sub» -ом («подчинённым») или «buttom» -ом («нижним»), однако явление, с демонстрацией которого мы только что столкнулись, намного сложнее. Понятно, что обормотов из «поколения ЕГЭ» сложному не учат и механизмы регулирования межличностных отношений гораздо сложнее прямолинейной «теории доминантности». Потому человеческая сексуальность намного запутаннее простых отношений подчинённости.

Следует признать, что многолетние сексуальные отношения состоящих в браке мужчины и женщины могут оказаться очень разнообразны и порой выходят далеко за те формальные границы, что очерчивает «теория доминантности». Согласно последней, люди независимо от половой принадлежности разделяются на три категории [высоко-, средне- и низкодоминантых], и если доминантность одного из супругов явно превалирует над доминантностью другого, то он подавляет партнёра и начинает творить всякое. То есть получается примерно тот вариант, который задорого продаёт несчастным американцам Мариса Раддер. Дабы более не возвращаться к этой женщине и её наукообразной писанине, замечу, что она в точности следует расовым бредням идеолога превосходства чёрной расы Луиса Фарахана — человека, который с полным правом может быть назван нацистом и которого надлежит судить. Однако в реальной жизни, а не в американском «сферическом вакууме» всё получается намного хитрее и запутаннее.

«Доминантность» не является константой — это тонкая настройка человеческой психики, которой люди могут до некоторой степени управлять. Причём некоторым это удаётся делать в весьма широких пределах.

Примеры того, как сексуальные потребности некоторых людей проявляют себя в реальной жизни, могут вызвать оторопь и поставить в тупик. Чтобы далеко не ходить за примерами, обратимся к нескольким хорошо известным сюжетам из отечественной истории. Давайте посмотрим на «брак втроём» Николая Алексеевича Некрасова, Авдотьи Яковлевны Панаевой и Ивана Ивановича Панаева. Эти очень странные отношения растянулись на 16 лет и продлились вплоть до смерти Ивана Панаева в начале 1862 года. Казалось бы, тут-то Некрасов и должен был воссоединиться с горячо любимой чужой женой, но… Нет! Без мужа отношения Авдотьи Панаевой и Николая Некрасова моментально расстроились, и они расстались. После чего Авдотья вышла замуж за публициста Аполлона Филипповича Головачёва. Этот замечательный публицист был младше неё на 11 лет.

Фантасмагоричненько, не так ли? Попробуйте, разберитесь, кто в этих трёхсторонних отношениях кем повелевал, кто был «верхом», а кто — «низом». Особенно примечательна следующая деталь: Панаева написала «Воспоминания», в которых много и едко комментировала отношения Ивана Тургенева и Полины Виардо, но при этом ни единым словом не прокомментировала собственную интимную жизнь. Знаете почему? Нет, вовсе не из скромности или стеснительности. Объективный пересказ того, чем, как и с кем занималась литературная семья Панаевых, а также откровенный комментарий к их проделкам превратил бы текст автобиографии в порнографию, которую невозможно было бы продавать открыто. И это не метафора Ракитина, написанное следует понимать буквально.

Вот другой пример «брака втроём», кстати, очень похожий — Владимир Маяковский и чета Бриков — Лиля и её любящий муж Осип. Семейные отношения Лили и Оси продлились 13 лет, из которых 7 были украшены присутствием в их квартире и спальне будущего выдающегося поэта Маяковского. И если кто-то подумал, что доминирующим в этих отношениях был Маяковский — ведь у него был громкий голос и на публике он держался весьма агрессивно — то поспешим внести ясность — это совсем не так.

Хотя ещё более выразительным и запутанным является пример Великих князей — Цесаревича Николая Александровича и его младшего брата Георгия Александровича, деливших между собой балерину Кшесинскую. Делили они её столь весело и самозабвенно, что старший, разъярённый пикантными шуточками на эту тему Георгия, известного весельчака и острослова, вышел однажды из себя до такой степени, что сбросил его с большой высоты в трюм императорской яхты, в результате чего Георгий получил сильный ушиб грудной клетки.

Кстати, запутанные близкородственные отношения вообще были весьма распространены в странах христианской цивилизации не только среди представителей образованного сословия, но и черни. Хотя, разумеется, являлись своеобразной «зоной умолчания». Широко распространённое в XIX столетии в России слово «снохачество» как раз таки означало интимные отношения снохи (то есть жены сына) со свёкром (отцом мужа). «Снохачество» исчезло с ростом урбанизации и распылением крестьянских общин, поэтому современный человек вряд ли поймёт истинный смысл пословицы «небось не лужа, останется и для мужа». А пословица эта как раз про «снохачество». Примерно из той же категории отношения кумовьёв (крёстных родителей), про которые в народе тоже любили пошутить («что за кума, коль под кумом не была», «красивая кума проживёт и без ума» и тому подобные). Вообще же, народные пословицы с сексуальным подтекстом — это позабытый ныне кладезь мудрости, не зря же в советское время в сборники пословиц и поговорок их не включали — в этих сборниках представлены подборки преимущественно про погоду да на тему «народ против угнетателей».

Подводя итог этому отступлению, хочется отметить следующее. Весьма часто формально моногамные браки таковыми не являются. И происходит это вовсе не по причине злонравия и распутства одного из членов семейного союза. Нет, для устойчивого поддержания такого брака никакого особого принуждения внутри пары не требуется — перед нами вполне осознанный выбор обоих.

Это очень важный для нашего дальнейшего повествования вывод, ибо будет совершенно неверно полагать, будто распутная Маргарита Штайнхаль мастырила бедолаге Адольфу рога, а тот беспробудно тосковал и пребывал в пессимизме, унижении и тоске. Нет, он нисколько не чувствовал себя униженным — его такой формат отношений полностью устраивал. В точности по ещё одной забытой русской пословице на сексуальную тему: «При старом муже молодая не тужит» [Маргарита была младше Адольфа на 17 лет, так что пословица в точку!]. И если говорить совсем уж начистоту, то есть такое сильное убеждение, что сам же Адольф и навязал Маргарите подобный формат отношений. Служило ли тому причиной низкое либидо Адольфа или некие девиации, ему присущие, не очень-то и важно для настоящего повествования.

В этом месте можно вспомнить внезапное возвращение Маргариты из брачного путешествия и призыв к матери «забрать её домой обратно». Маргарита поняла, что не очень-то интересна своему мужу, и это открытие её, по-видимому, сильно задело, однако многомудрая мамочка быстро объяснила дочери, что та сможет жить «открытым браком» и такое положение сулит ей массу плюсов. Вскоре Маргарита и сама убедилась в этом, так что брачный союз не только не распался, но вполне благополучно просуществовал почти 18 лет.

Всё, написанное выше — и про президента Феликса Фора, и про семейную жизнь Маргариты Штайнхаль — является лишь преамбулой — пусть и длинной, но совершенно необходимой — к тому криминальному сюжету, что представляет собой основное содержание этого очерка.

Строго говоря, именно теперь он и начинается.

Ранним утром 31 мая 1908 года — около 6 часов или немногим позже — в спальню Марты явился слуга Штайнхалей, если точнее, камердинер Адольфа. Звали его Реми Куйяр (Remy Couillard), он намеревался отдёрнуть шторы на окнах, но сделать этого не успел. Его остановил громкий женский крик: «Вор! Вор!» В первые мгновения Куйяр даже не понял, кто это кричит и кому адресован возглас. Потребовалось некоторое время, прежде чем слуга отдёрнул штору и понял, что именно происходит.

На кровати Марты лежала её мать — Маргарита Штайнхаль — с верёвкой на шее и руками и ногами, привязанными к изголовью и изножью кровати соответственно. Куйяр метнулся на веранду, до которой было недалеко, и там отыскал в корзинке со столовыми принадлежностями хлебный нож. Вернувшись в спальню Марты, Реми быстро разрезал верёвки, которыми были связаны руки, заведённые за голову, и освободил их. При этом путы на ногах и шее Куйяр почему-то не перерезал…

Оставив женщину в кровати, камердинер побежал к окну, распахнул его и стал звать на помощь. Телефон в доме Штайнхаля имелся, и потому совершенно непонятно, отчего Куйяр пренебрёг им и решил положиться исключительно на силу собственного голоса и острый слух добрых людей. Первым из числа таковых оказался 26-летний Морис Лекок (Maurice Lecoq), сосед, проживавший в доме №8, чей двор имел общую стену с садом при доме №6. В стене, разделявшей участки, существовала небольшая калитка, никогда не запиравшаяся. Услыхав крики камердинера, Лекок прошёл через калитку и поинтересовался причиной крика.

Узнав, что дом подвергся в ночное время вторжению воров, Морис бросился к входной двери через веранду, но войти не смог — замок оказался заперт. Куйяр, узнав об этом, посоветовал Лекоку пройти через кухонную дверь — та и впрямь оказалась открыта.

Момент этот представляется очень важным, и на нём необходимо сейчас сделать акцент. Через три недели в своих официальных показаниях полиции, данных 23 июня, Морис Лекок рассказал об этом в следующих выражениях: «Я подошёл к двери [кухни] со стороны тупика Ронсин и открыл её, подняв нижнюю щеколду. Затем я подошёл к двери кладовой, которую открыл, просто повернув ручку. Я прошёл через холл, где не заметил ничего необычного, затем поднялся на первый этаж. В конце лестницы я увидел дверь мадам. В комнате Штайнхаль, которую я никогда не видел, хотя она моя соседка. Она лежала на своей кровати. В то же время Куйяр отошёл от окна и подошёл к кровати.»

Итак, через минуту или две Морис вошёл в дом и увидел лежавшую в кровати Маргариту Штайнхаль. Её ноги всё ещё оставались привязаны к изножью кровати, кроме того, верёвка охватывала шею женщины, но руки уже были свободны, и она ими беспорядочно размахивала — эту подробность Лекок запомнил безошибочно. Очень интересной представляется следующая деталь: Лекок в ходе допроса сообщил, что поначалу принял Маргариту Штайнхаль за девушку лет 20, потом же после того, как та заговорила о муже и дочери, решил, что ей «примерно 26 лет», то есть как и ему самому.

Морис вместе с Реми освободил Маргариту от верёвок и прошёл по комнатам первого этажа. Он обнаружил облачённый в домашний халат труп мужчины в возрасте — это был Адольф Штайнхаль — на шее которого была затянута петля. Лекок прикоснулся к бедру трупа и почувствовал, что оно холодное. После этого он развязал петлю на удавке и снял верёвку с шеи убитого. Этот поступок Лекока представляется необъяснимым, впоследствии и сам Морис никакого рационального объяснения тому, что делал в те минуты, отыскать не смог.

Продолжив движение по комнатам, он обнаружил женский труп, лежавший поперёк кровати — это была Эмили Джапи, мать Маргариты.

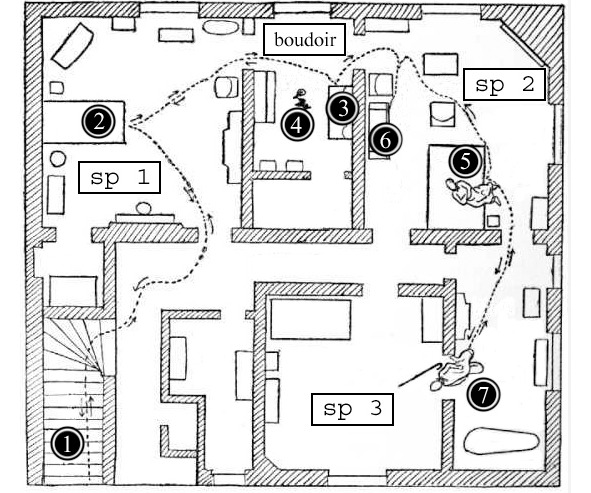

План первого этажа дома №6 в тупике Ронсин, приведённый в тексте, поможет лучше понять местонахождение трупов и взаимное расположение комнат и предметов мебели.

Примерно в ту самую минуту, когда Лекок и Куйяр таращились на мёртвое тело Эмили Джапи, в доме появились новые лица — соседи и первый полицейский, привлечённый криками камердинера.

Так дом №6 в тупичке Ронсин одномоментно превратился в известный всей Франции «дом смерти». Двойное убийство, совершённое в его комнатах в ночь с 30 на 31 мая 1908 года, стало одним из самых необычных в истории Парижа — города, история которого, вообще-то, весьма богата разного рода криминальными тайнами.

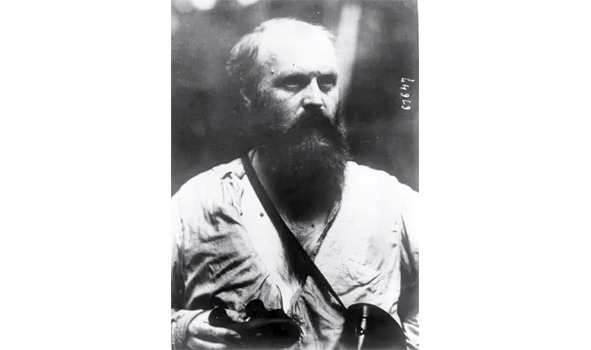

Очень скоро в дом в тупике Ронсин прибыл и Октав Хамар, уже упоминавшийся выше высокопоставленный сотрудник «Сюртэ». Именно Хамар проводил сбор информации по факту смерти президента Фора 16 февраля 1899 года. Теперь же он действовал уже не как контрразведчик, а как начальник уголовной полиции. Хамар лично провёл первые допросы и осмотрел место совершения преступления, хотя, разумеется, в доме работал не он один, а почти два десятка детективов и полицейских врачей.

Поскольку этот человек упоминался ранее и ещё встретится в последующем, следует сказать о нём несколько слов. Родился Октав в сентябре 1861 года, то есть на интересующий нас момент времени ему уже исполнилось 47 лет. Будучи выходцем из семьи судебного исполнителя из глухой провинции, он не имел возможности получить серьёзное образование, гарантирующее надёжный доход. Октав хотя и имел живой ум, отличную память и завидное телесное здоровье, явно не понимал, как ему жить и чем заниматься. Сначала он поступил в армию, но, отслужив несколько лет унтер-офицером в артиллерийском полку в Орлеане, понял, что эта стезя не для него. Демобилизовавшись, Хамар в ноябре 1887 года купил лицензию на осуществление нотариальной деятельности в Париже.

К тому времени ему уже исполнилось 26 лет, и перспективы на будущее представлялись Хамару, должно быть, весьма туманными. По здравому размышлению он решил устроиться в полицию и предложил свою кандидатуру на должность секретаря (делопроизводителя) полицейского участка. Октаву удалось получить рекомендательные письма от двух сенаторов, депутата городского собрания и главы муниципалитета — это помогло ему 23 февраля 1888 года поступить на должность помощника секретаря полицейского участка. Через 14 месяцев — в конце апреля 1889 года — его назначили секретарём полицейского участка.

Хамар так бы и остался, скорее всего, никому не известной «чернильной душой», коих в тогдашней столичной полиции имелось немало, если бы не драматический случай, резко изменивший его карьеру. В июле 1889 года произошёл пожар на фабрике фейерверков, грозивший столице и её жителям самыми серьёзными неприятностями. Однако распорядительность Хамара, появившегося на месте происшествия одним из первых и приказавшего пробить стену, мешавшую подвозу бочек с водой, позволила минимизировать ущерб. Инициативность Хамара и присущая ему быстрота принятия решений были замечены и отмечены — его наградили серебряной медалью 2-й степени и назначили 25 июля 1889 года секретарём Управления полиции.

Это была уже весьма заметная и ответственная должность. В течение нескольких последующих лет Октав неустанно работал, оправдывая оказанное ему высокое доверие, и в июле 1893 года руководство столичной полиции рекомендовало министру внутренних дел рассмотреть вопрос о назначении Октава на должность комиссара в «одну из особых служб». В июле 1894 года Хамар был зачислен комиссаром в штат контрразведки (службы безопасности). Именно Хамар 12 июля 1898 года арестовал майора Фердинанда Эстергази (Charles Marie Ferdinand Walsin Esterhazy), того самого, кто вошёл в историю Франции своей причастностью к знаменитому «делу Дрейфуса» [тогда же Октав арестовал и его любовницу по фамилии Пэйс (Pays)]. А в ночь на 17 февраля следующего 1899 года Октав во главе подчинённой ему бригады контрразведчиков провёл в Елисейском дворце дознание по факту смерти президента Феликса Фора, о чём в своём месте уже упоминалось.

На контрразведывательном поприще Октав Хамар проявил себя с наилучшей стороны и в конце мая 1902 года стал заместителем начальника службы, а ещё через полгода — в ноябре 1902 года — её начальником. Совсем скоро — через 11 месяцев, в октябре 1903 года — Октав получил чин дивизионного комиссара и возглавил службу охраны, занимавшуюся госохраной руководителей государства и важнейших объектов госуправления.

В эти годы Хамар много работал с представителями дипломатической миссии Российской империи во Франции и сотрудниками российского корпуса жандармов. Последние вели слежку за политическими эмигрантами из России и занимались подрывной работой, направленной на развал и стравливание революционных ячеек и групп. Заслуги Октава на этом поприще были оценены российскими властями достаточно высоко — в декабре 1904 года он был удостоен российского ордена Святого Станислава 3-й степени.

Успешно поработав на ниве государственной охраны, Октав получил новое важное назначение — он в 1907 году возглавил столичный уголовный розыск. Подобное назначение не являлось понижением — этот перевод был осуществлён в рамках принятой во Франции тех лет практики регулярной ротации руководящих кадров правоохранительных органов для уменьшения риска создания устойчивых коррупционных связей. Логика в таком методе профилактики коррупции имеется, но сейчас он практически нигде в мире не используется в силу самых разных специфических причин [главная из которых — стремление не раскрывать назначенцам из других ведомств кадры агентурно-осведомительского аппарата и системы конспиративной связи с ними].

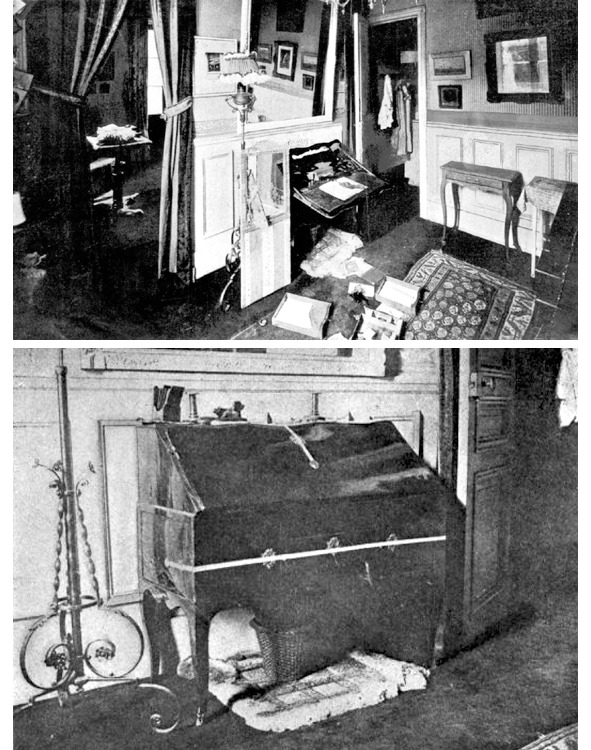

Первоначальным осмотром места совершения преступления было установлено следующее:

— преступники проникли в дом через веранду, выходившую в небольшой сад;

— замок на двери веранды был открыт посредством использования отмычек, на что указывали узнаваемые царапины на металле;

— первой, по-видимому, подверглась нападению Маргарита Штайнхаль [спальня дочери, в которой легла спать женщина, находилась ближе прочих помещений к лестнице, по которой поднялись из веранды преступники];

— Адольф Штайнхаль, облачённый в толстый халат, был убит на пороге из своей спальни в ванную комнату, тело выглядело так, будто мужчина сначала опустился на колени и во время агонии откинулся назад [ноги трупа остались подогнуты];

— на удалении 1,2 метра от трупа хозяина дома лежал ледоруб с короткой ручкой, похожий на те, что в начале XX столетия использовались при восхождениях в горы, его принадлежность установить сразу не удалось, впоследствии выяснилось, что этот предмет принадлежал Адольфу Штайнхалю;

— для убийства Адольфа Штайнхаля был использован 3-метровый обрезок шнура толщиной 8 мм, который набросили мужчине на шею сзади;

— полицейский врач по фамилии Пух (Puech) изъял верёвку, использованную для связывания Маргариты Штайнхаль, и кляп из куска ваты, вставленный ей в рот, с целью последующего изучения этих улик [кляп лежал на подушке, по словам Маргариты Штайнхаль, ей удалось его выплюнуть];

— далее последовало нападение на Эмили Джапи, мать Маргариты, и её связывание в спальне дочери [Маргарита уступила матери свою спальню, а сама перебралась в спальню Марты];

— Эмили Джапи оказалась связана идентично тому, как это было проделано в отношении её дочери Маргариты — руки заведены выше головы и по отдельности привязаны к решётке в изголовье кровати, на шею наброшена скользящая петля, в рот вставлен кляп из куска ваты;

— Эмили Джапи, по-видимому, пыталась освободиться и встать с кровати, в какой-то момент ей удалось освободить ноги и повернуться в кровати так, что они стали свешиваться, немного не доставая до пола, но затянувшаяся петля вкупе с кляпом, вставленным глубоко в рот, привела к удушению женщины;

— бюро, находившееся в будуаре между спальнями Марты и Маргариты Штайнхаль, было раскрыто и, очевидно, подверглось грубому обыску;

— в том же будуаре на полу перед бюро лежал ворох бумаг и коробок, по-видимому, извлечённых из бюро, и среди них большой кусок ваты, похожей на ту, что использовалась в качестве кляпов для Эмили Джапи и Маргариты Штайнхаль.

— хотя в целом обстановка на месте преступления соответствовала картине ограбления, детективы обратили внимание на то, что грабители не взяли большое количество материальных ценностей, находившихся на видных или в легко доступных местах, в частности, золотые часы и кошелёк Адольфа Штайнхаля с 80 франками внутри, банкноту в 50 франков в обысканном будуаре, драгоценности Эмили Джапи, оставленные на подносе у кровати [три кольца, бриллиантовую брошь, две золотые подвески с бриллиантами и две булавки с маленькими бриллиантами], Ценные вещи Марты Штайнхаль, находившиеся в её комнате, также остались нетронуты, как и ряд других ценных вещей и украшений.

Доктор Пух, осмотревший трупы на месте их обнаружения, отметил, что процесс посмертного окоченения зашёл уже достаточно далеко. На основании этого наблюдения он сделал предположение о времени наступления смерти — произошло это в интервале от полуночи до 2 часов ночи 31 мая.

Детективы, затратившие много времени и сил на изучение внутренней обстановки дома, обратили внимание на то, что преступники осматривали бюро в будуаре между спальнями и стеллаж с постельным бельём в спальне Маргариты Штайнхаль [в той комнате, где был найден труп Джапи]. Если нападавшие являлись грабителями, то их интерес к этим предметам обстановки был понятен, но при этом вызывало недоумение полное игнорирование тумбочки, стоявшей в спальне Адольфа Штайнхаля. Вообще же, обстановка в спальне хозяина дома осталась нетронутой, и казалось, что преступники в эту комнату вообще не входили.

Что рассказали люди, находившиеся в доме в ночь нападения?

Реми Куйяр, спавший в комнате на третьем этаже, над мастерской художника, заявил полицейским, что ничего подозрительного ночью не видел и не слышал. По словам камердинера, обитатели дома коротали вечер на этой самой веранде — там находились как сам Адольф, так и его супруга Маргарита, а также её мать — Эмили Джапи. У последней сильно болели суставы ног, и она лежала на диване. Ужин был подан на веранду в 19:30, после него вся компания продолжала общаться. И уже перед отходом ко сну в 21 час вход в дом через веранду закрывал на замок сам Адольф Штайнхаль.

Во время допроса, проводимого Октавом Хамаром лично, произошёл любопытный инцидент, заслуживающий упоминания. Маргарита Штайнхаль, находившаяся в соседней комнате и, по-видимому, имевшая возможность слышать отдельные слова и фразы, неожиданно вмешалась в происходящее и спросила Куйяра, где находится револьвер. Быстро выяснилось, что Адольф Штайнхаль владел револьвером, который на время своих отъездов передавал Куйяру, а при возвращении в Париж забирал обратно. 30 мая, то есть менее чем за сутки до убийства, Адольф возвратился из городка Беллвью под Парижем и… пистолет почему-то не забрал. Куйяр так и сказал об этом Хамару, после чего запустил руку в свой синий рабочий халат, извлёк оттуда револьвер и передал его начальнику уголовного розыска. На вопрос, почему же камердинер не вернул пистолет своему патрону без напоминания, Куйяр простодушно ответил, что забыл это сделать.

Интересное совпадение, не правда ли? В ту самую ночь, когда хозяин дома остался без огнестрельного оружия, на него напали и убили, бывает же такое! И камердинер про пистолет не вспомнил, хотя тот мешал при ходьбе и всё время бил по бедру. Тот, кто долгое время обращался с пистолетом и держал его при себе, знает, насколько это оружие неудобно при переноске без кобуры. Во-первых, смазанный ружейным маслом пистолет пачкает руки и одежду, во-вторых, он довольно тяжёл [даже небольшого калибра], оттягивает карман и мешает при ходьбе, в-третьих, он банально опасен, даже будучи поставлен на предохранитель. Неловким движением предохранитель можно сдвинуть, и тогда при извлечении пистолета из кармана или из-за пояса весьма вероятен неожиданный для владельца выстрел. Октав Хамар все эти нюансы, разумеется, хорошо знал, и потому его удивление полученным от камердинера объяснением хорошо понятно.

Но это было не всё! Хамар поинтересовался, была ли в доме собака, и Реми Куйяр ответил утвердительно, пояснив, что звали её Тёрк (или Турок, если переводить кличку на русский). Собака эта, однако, не нравилась Маргарите Штайнхаль, и та 29 мая распорядилась удалить её из дома, что Куйяр и выполнил прямо 30 мая. То есть буквально за 12 часов до трагедии дом остался без сторожевой собаки! Ещё одно интересное совпадение — второе по счёту после невозврата револьвера хозяину дома. Однако поспешим сделать важное уточнение — то, что Куйяр рассказал Хамару, была отнюдь не вся история, связанная с собакой в доме. Через несколько часов обитатели дома сделали кое-какие уточнения к сказанному камердинером, и история с удалением Тёрка заиграла новыми красками, о чём в своём месте будет сказано особо.

Маргарита Штайнхаль в своих показаниях, данных во время первого допроса 31 мая, сообщила, что 18 мая она вместе с дочерью Мартой уехала в Беллвью, где на протяжении нескольких последних лет они снимали на летнее время дом. С того дня и вплоть до 29 мая она в Париже не появлялась, но 29 мая ей пришлось приехать, чтобы встретить мать — Эмили Джапи. Она прибыла в Париж на несколько дней по делам сына Жюльена — тот собирался жениться, и от его имени надлежало сделать кое-какие распоряжения имущественного характера [сын не мог сделать это лично, поскольку проходил воинскую службу и командование части не отпускало его]. Встретив мать, Маргарита привезла её в дом №6 в тупике Ронсин.

На время проживания матери Маргарита предоставила ей для сна собственную спальню, а сама перебралась в комнату дочери — этот момент имеет некоторое значение, поскольку позволяет понять, почему потерпевшие оказались не на своих местах.

Утром 30 мая Маргарита отправилась в Беллвью, дабы проведать 17-летнюю дочь Марту, которая находилась там. Из дома она ушла немногим ранее 11 часов, в то же самое время Адольф Штайнхаль отправился из Беллвью в Париж, то есть муж и жена в тот день двигались по одному маршруту в противоположных направлениях. Маргарита пробыла с дочерью в Беллвью приблизительно до 16 часов и затем вернулась в столицу. По её словам, в 17 часов она вошла на веранду, где в это время пили чай Адольф и её мать — оба были веселы и очень оживлённо беседовали.

Октав Хамар, проводивший допрос лично, разумеется, поинтересовался у Маргариты, почему та 30 мая не занялась вместе с матерью решением тех дел, ради которых Эмили Джапи приехала в столицу. На это Маргарита ответила, что её мать немного изменила свои планы ввиду плохого самочувствия — у неё обострился ревматизм, сильно болели ноги, поэтому она решила заняться делами сына через несколько дней, в июне.

Продолжая отвечать на вопросы Хамара, женщина сообщила, что вечер 30 мая все трое — она, её мать и муж Адольф — провели вместе, отдыхая на веранде. Спать они отправились чуть ранее 9 часов вечера, Маргарита сразу же легла и быстро уснула. Разбудили её неизвестные люди, появившиеся в комнате посреди ночи, во сколько именно это произошло, Маргарита сказать не могла. Свет они не зажигали, а пользовались двумя фонарями, дававшими «узкий луч». По смыслу сказанного можно решить, что имелись в виду ручные электрические фонари, которые в 1908 году уже были в широкой продаже.

Маргарита не сразу поняла, сколько людей находится в спальне. Постепенно ей удалось сориентироваться, и она решила, что грабителей четверо — женщина и трое мужчин. Все были облачены в «чёрные платья», один из злоумышленников имел густую рыжую бороду, другой — чёрную. Голос, лицо и общее сложение женщины показались Маргарите смутно знакомыми, хотя она и не могла припомнить, кого именно они ей напоминают. По её мнению, она могла видеть женщину ранее в числе моделей, которых её муж приглашал в студию позировать.

Преступники сказали, что не причинят Маргарите вреда, если та не станет шуметь и скажет, где они могут взять украшения и деньги. Преступник, говоривший с нею, уточнил, что ему известно как о готовящемся переезде на лето из парижского дома за город, так и о том, что для этого переезда подготовлены наличные деньги. Кроме того, преступники оказались осведомлены о том, что недавно Адольф Штайнхаль удачно продал на аукционе несколько картин, а потому выручка от них должна находиться где-то в доме.

Маргарита, опасаясь за жизнь находившихся в доме людей и свою собственную, спорить не стала и рассказала преступникам о бюро в будуаре. В нём должны были храниться наличные деньги и кое-какие драгоценности. Через некоторое время неизвестные стали обсуждать между собой, что с нею делать. Женщина настаивала на том, что Маргариту нельзя оставлять в живых, однако главарь заявил, что убивать Маргариту незачем, поскольку она их толком не видела и опознать не сможет, а для того чтобы она не подняла раньше времени шум, достаточно заткнуть ей рот кляпом и набросить на шею скользящую петлю.

Преступника так и поступили. Один из них втолкнул в рот Маргариты клок ваты, а другой набросил петлю на шею и подвязал её к изголовью кровати, туда же — к решётке в изголовье — он привязал и руки Маргариты. Лодыжки женщины были привязаны преступниками к металлической решётке в изножье кровати. Преступник пояснил, что если женщина станет активно двигаться и попытается освободиться от пут самостоятельно, то петля на шее затянется сама собой и убьёт её.

Маргарите был задан вопрос о происхождении ваты и верёвки, использованной для её связывания. Женщина ответила, что в доме не было ваты и подобной верёвки — их преступники явно принесли с собой. Это, кстати, выглядело весьма логично, опытные преступники, отправляясь на подобное «дело», должны были озаботиться заблаговременной подготовкой материала для связывания жертв, дабы не терять время на поиск такового во время совершения нападения. Остаётся добавить, что для связывания Маргариты была использована верёвка диаметром 8 мм того же самого типа, что и та, которой оказался задушен её муж и связана мать.

Итак, что же последовало далее? Боясь пошевелиться, Маргарита пролежала в кровати до утра. Поскольку на её рот не была наложена повязка, она смогла выплюнуть кляп, который и был найден на её подушке.

Каков оказался материальный ущерб нападения? После осмотра бюро и всех мест, где могли находиться деньги и ценности, Маргарита Штайнхаль заявила, что исчезло около 470 франков (~1 тыс.$) в банкнотах и монетах, а кроме того, стоимость похищенных ювелирных изделий, по её оценкам, достигала ~1,65 тысяч франков (~3,55 тыс.$). Что и говорить — очень много! Особенно Маргарита горевала из-за исчезновения золотого с бриллиантами полумесяца, который стоил больше половины исчезнувшей «ювелирки». Перед сном она не убрала эту ценность в тайник в гостиной, а оставила перед зеркалом в уборной [вместе с тремя золотыми кольцами] — грабители их обнаружили.

Разумеется, Маргарите Штайнхаль были заданы вопросы об удалённой из дома собаке, и женщина сообщила детали, заставившие посмотреть на случившееся под неожиданным ракурсом. Она сообщила, что в доме долгое время жила сторожевая собака Дик, должным образом обученная и очень умная. Главное достоинство Дика заключалось в том, что пёс был тихим и подавал голос только в состоянии тревоги, а потому своим лаем никогда не отвлекал Адольфа Штайнхаля от работы. И вот 26 или 27 мая — в то самое время, когда Маргарита находилась в загородном доме в Беллвью — Куйяр увёл из дома Дика и вместо него привёл Тёрка.

Откуда появилась эта собака? Оказывается, она принадлежала дочери и зятю Мариетты Вольф, пожилой кухарки, обслуживавшей жителей дома №6. Тёрк оказался глупой собакой — кинологи о таких говорят: «Пёс-дурак», — и совершенно непригодной для проживания в доме. Он постоянно лаял, носился по комнатам, не реагировал на команды и 29 мая, вбежав в мастерскую Адольфа, лапами разорвал натурный эскиз большого витража, подготовленный для презентации. Художник пришёл в ярость — и, кстати, его можно понять! — и приказал немедленно удалить собаку из дома.

Что Куйяр и проделал. Утром 30 мая он увёл собаку, а Дика обратно не возвратил. Поэтому 30 мая дом №6 в переулке Ронсин оказался без сторожевого пса.

Итак, действия камердинера или его бездействие — это как посмотреть — по крайней мере дважды сыграли на руку грабителям. Во-первых, он не вернул револьвер хозяину дома, из-за чего Адольф Штайнхаль в момент нападения оказался совершенно безоружен. А во-вторых, камердинер убрал из дома обученную сторожевую собаку, что облегчило тайное проникновение преступников в дом. Можно спорить об умышленности или случайности этих действий, но то, что объективно они связаны именно с камердинером Куйяром, не могло быть поставлено под сомнение.

Впрочем, не менее подозрительно выглядела и хозяйка дома — Маргарита Штайнхаль. Её рассказ о пережитом нападении звучал… как бы это помягче выразиться? не совсем логично и совершенно недостоверно. И самый очевидный вопрос, на который в нём невозможно было найти ответ, сводился к незатейливой дилемме: зачем преступникам убивать двух человек и оставлять в живых третьего? Законы уголовного здравомыслия просты и непреложны — убивать надо либо всех свидетелей, либо никого!

Даже убийство одного человека обрекало преступников на гильотинирование, так чего ради им проявлять гуманность? Вообще-то, ещё в римском праве существовала вполне разумная норма «beneficium latronis non occidere», гласившая: «Благодеяние разбойника — не убить». Смысл этого постулата заключается в том, что Закон по определению считает преступника безнравственным и лишённым совести, но если тот демонстрирует в момент совершения преступления некие положительные черты, то их следует подмечать и признавать смягчающими вину.

В случае с Маргаритой Штайнхаль преступники явно проявили удивительное снисхождение. Но почему? Циничные и подлые людишки, настоящий сброд и человеческий мусор — они не могли быть милосердны «просто так». Может быть, они изнасиловали Маргариту и в знак своеобразной благодарности сохранили ей жизнь? Чуть выше было упомянуто про «благодеяние разбойника» — быть может, тут и есть то самое «благодеяние»? Впоследствии Маргариту спрашивали на разные лады о возможном изнасиловании, можно даже сказать, подсказывали такое объяснение, но женщина категорически отрицала какие-либо сексуальные поползновения в свой адрес. Тогда её попросили объяснить, чем же обусловлено милосердие жестоких убийц, и Маргарита вместо того, чтобы промолчать или ответить, что объяснений у неё нет, выдвинула довольно странную теорию. Из разряда тех, про которые можно сказать словами рекламного слогана: «Лучше жевать, чем говорить».

Маргарита заявила, что преступники, по-видимому, приняли её за дочь Марту, поскольку спала она в спальне Марты [сама же Марта в это время находилась в доме в Беллвью]. Соответственно, мать Маргариты — Эмили Джапи — преступники приняли за саму Маргариту. И убили её! То есть Маргарита настаивала на том, что преступники, во-первых, вовсе не испытывали лично к ней никаких милосердных чувств, а во-вторых, прекрасно ориентировались в доме. А стало быть, они следовали указаниям некоего наводчика.

Чтобы не ходить вокруг да около и не мучить читателя неопределённостью, сразу скажем, что это было совершенно недостоверное и даже глупое объяснение. Ни один разумный детектив полиции или прокурор по уголовным делам в подобную чепуху поверить не мог. Париж в начале XX столетия являлся, пожалуй, одним из самых криминализованных городов на европейском континенте. Население периферийных округов терроризировалось бандами «апашей» («le apaches»), молодёжных преступных групп, носивших яркие шарфы, туфли с острыми носами и одежду с начищенными до блеска металлическими пуговицами. «Апаши» всегда носили при себе ножи или кинжалы и пренебрегали огнестрельным оружием, как «немужским». Стабильно высокий уровень криминальной активности в Париже резко контрастировал с понижением таковой в центральной и южной Франции, устойчиво фиксировавшимся с 1820-х годов [то есть на протяжении восьми десятилетий!]. Парижская преступность «крышевала» проституцию, достигшую воистину чудовищных размеров. В 1903 году в Париже в официальных борделях числились 6418 проституток, однако число незарегистрированных «жриц любви» полицейские органы оценивали в 50 тысяч или даже более. Кроме того, огромное число женщин из малообеспеченных слоёв общества подрабатывали проституцией нерегулярно и ускользали от какого-либо контроля. Общее число мужчин и женщин, систематически занимавшихся сексом за деньги, полицейские органы оценивали в 300 тысяч человек — это огромное количество для города с числом жителей 2,8 млн. [более 10% населения!].

В Париже в начале XX столетия сложилась настоящая субкультура, связанная с сексом за деньги, разного рода девиациями и сексуальной вседозволенностью. Роскошный ресторан «Rat mort» («Дохлый таракан») являлся образцом гламура и очагом притяжения для зевак всего мира. Французские художники, ныне считающиеся выдающимися творцами — Морис де Фламинк (Maurice de Vlaminck), Людовик-Родо Писарро (Ludovic-Rodo Pissarro), Огюст Шабо (Auguste Chabaud) и многие другие — упражнялись в рисовании проституток и ночной жизни Парижа. Представители парижской богемы регулярно попадали во всевозможные скандалы, связанные с сексуальными эксцессами, что не только их не позорило в глазах многих жителей столицы, но лишь добавляло известности. Хрестоматийным примером такого рода можно считать осуждение 3 декабря 1903 года молодых парижских поэтов Жака д'Адельсворда-Ферзена (Jacques d’Adelsward-Fersen) и Альберта Гамелена де Воррена (Albert Hamelin de Warren) к 6-месячному тюремному заключению за действия, оскорбляющие общественную нравственность. Этот приговор принёс обоим литераторам, мало известным до того момента, славу в масштабах всей страны.

Нельзя не признавать того факта, что в Париже в начале XX столетия молодёжь вовлекалась в сферу оказания интим-услуг в очень раннем возрасте, и это была своего рода криминальная норма того времени. Профессиональные уголовники входили в число постоянных клиентов «жриц любви», и для них молодость проститутки являлась скорее достоинством, нежели помехой для удовлетворения плотских потребностей.

Если только преступники действительно проникли в дом №6, то юный возраст Марты никак не мог остановить их покушение на её половую неприкосновенность. Напомним, что девушке уже исполнилось 17 лет, и она, кстати, в те дни и недели планировала выйти замуж [о чём ещё будет сказано в своём месте]. Поэтому объяснение в стиле «грабители приняли меня за юную девушку и потому не посмели надругаться» звучит совершенно абсурдно. Если бы преступники действительно приняли Маргариту за «юную девушку», они бы непременно её изнасиловали!

При этом Маргарита Штайнхаль — женщина весьма далёкая от криминальных реалий того времени — явно не понимала бессмысленности того, о чём толковала. Октав Хамар и некоторые другие руководители уголовного розыска, присутствовавшие при допросе Маргариты Штайнхаль 31 мая — прежде всего инспекторы Пусэ (Pouce) и следователь магистратуры Лейде (Leydet) — остались до некоторой степени дезориентированы услышанным. Выражаясь метафорически, можно сказать, что у них концы с концами не сходились. Поскольку в ночь на 31 мая и сама Маргарита, и её 17-летняя дочь Марта — неважно кто именно находился в кровати! — безусловно, являлась для преступников сексуально привлекательным, и притом легко доступным, объектом!

Разумеется, особое внимание было обращено на связывание потерпевшей. Дело в том, что многочасовое крепкое связывание могло привести к некрозу тканей — это, вообще-то, очень опасное явление, чреватое ампутацией конечностей в силу далеко зашедшего кислородного голодания. Однако никаких некрозов у Маргариты не оказалось!

Утром 31 мая потерпевшую независимо друг от друга осмотрели доктора Пух (Puech), Куртуа-Суффит (Courtois-Suffit) и Лефевр (Lefevre). По её требованию был вызван семейный врач Ашерай (Acheray), знавший семью Штайнхаль на протяжении последних десяти лет, так что к трём упомянутым врачам затем добавился и четвёртый… И что же упомянутые врачи увидели?

Первый из поименованных — Пух — заявил, что вообще не находит «убедительных следов связывания». Куртуа-Суффит и Лефевр впоследствии утверждали, что на теле присутствовали следы сдавления и параллельные синяки, оставленные шнуром, но все они никакой угрозы здоровью Маргариты Штайнхаль не представляли. Если читатель носил когда-либо новые носки с плотной резинкой, то он наверняка обращал внимание на оставляемый ею след — действительно, сдавление ноги присутствует, но никакой угрозы для нормального кровообращения оно не несёт. И никакого некроза тканей вызвать не может… По-видимому, что-то подобное врачи отметили на руках и ногах Маргариты.

Ну, а что же с петлёй на шее? Ведь именно такая петля, завязанная на горле её матери, и задушила Эмили Джапи!

А, в общем-то, ничего… Верёвка, вроде бы замотанная вокруг шеи Маргариты Штайнхаль, соскочила сама собой. Во всяком случае никто — ни Куйяр, ни Лекок, ни кто-либо из появившихся на месте преступления после них — не признал того, что снимал петлю с шеи лежавшей в кровати Маргариты. Самое забавное заключается в том, что сама Маргарита не догадалась заявить, будто петлю она сняла с шеи самостоятельно. Если бы она дала такое объяснение, то никто не смог бы оспорить его — ну, в самом деле, сняла и сняла, боялась, что верёвка затянется при неосторожном движении и потому сразу же её сорвала. Но нет, Маргарита этого не сказала ни на допросе 31 мая, ни в последующие дни.

Впоследствии, когда ей стало, наконец-таки, ясно, что данный момент не может быть проигнорирован и требует объяснения, она такое объяснение предоставила. Чтобы не искажать его косвенной речью, приведём слова Маргариты Штайнхаль дословно [цитата из 14-й главы мемуаров Маргариты Штайнхаль]: «Я сама же заявила [полиции — прим. А. Ракитина], что шнур не причинял боли, когда я не двигала головой, и далее что он затягивался через ткань на шее, накрывавшей мою голову. Когда эту ткань, которая образовывала что-то вроде подушки на шее, сняли, шнурок, конечно же, соскользнул вниз и развязался.»