Введение

В последние годы отмечается устойчивый рост интереса к изучению истории России, что подтверждается увеличением числа выпускников, выбирающих этот предмет для сдачи ЕГЭ.

Представляем вашему вниманию книгу «Эксперт и репетитор по истории» — справочное пособие, созданное коллективом опытных специалистов в области исторической науки и методики подготовки к ЕГЭ. Над разработкой книги трудились квалифицированные авторы: учителя истории с многолетним стажем, практикующие репетиторы и эксперты ЕГЭ.

Основой справочника стал 20-летний опыт успешной подготовки выпускников к итоговому экзамену. За этот период авторами были созданы и апробированы наиболее эффективные методики обучения, позволяющие достигать высоких результатов в кратчайшие сроки.

Справочник включает полный комплекс материалов, необходимых для успешной сдачи ЕГЭ:

— хронологические даты;

— детальное описание исторических событий с указанием причинно-следственных связей;

— исторические источники;

— биографии выдающихся исторических деятелей;

— карты и схемы ключевых событий;

— необходимые термины и понятия;

— практические задания для закрепления знаний на основе открытого сегмента базы ФИПИ.

Структура пособия выстроена по хронологическому принципу и состоит из трёх взаимосвязанных частей. Первая часть охватывает период становления российской государственности, включая эпоху Древней Руси, правление династии Рюриковичей и Смутное время. Вторая часть посвящена эпохе Романовых: становлению абсолютизма, реформам, преобразованиям и развитию государства до начала XX века. Третья часть охватывает XX век и современную историю России, включая революционные события и советский период.

Справочник станет надёжным помощником для всех участников образовательного процесса. Репетиторы получат готовый курс подготовки, систему отработки заданий и методический инструментарий. Учителя найдут в нём дополнительные материалы для подготовки к ЕГЭ и методические разработки. Выпускники оценят структурированную информацию для самостоятельной подготовки и отработки экзаменационных заданий.

Авторы пособия выражают надежду, что результаты многолетней работы получат высокую оценку и помогут в достижении поставленных образовательных целей.

Раздел I. От Руси к Российскому государству

1.1 Народы и государства на территории нашей страны в древности

1) Всеобщая история (задания 2 и 21 КИМ ЕГЭ)

Возможная формулировка задания 2 КИМ ЕГЭ:

«Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в таблицу.

1) созыв первого Земского собора

2) падение Западной Римской империи

3) «стояние» на реке Угре»

В конце IV века император Феодосий I Великий перед своей смертью разделил Римскую империю между двумя своими сыновьями. Старший сын, Аркадий, получил восточную часть империи со столицей в Константинополе. Младший сын, Гонорий, получил западную часть империи. Это событие стало окончательным этапом разделения единой Римской империи на Восточную (Византию) и Западную Римскую империю.

476 г. — падение Западной Римской империи. Наёмные войска подняли мятеж против последнего императора Ромула Августула. Возглавил восставших Одоакр. Он сверг Ромула с трона и отказался от императорского титула. Историки считают 476 г. поворотным моментом в истории Европы — Западная Римская империя прекратила своё существование, и началась эпоха Средневековья.

486 г. — возникновение государства франков. Образование государства у франков связано с именем одного из их военных вождей — Хлодвига (486–511) из рода Меровингов. В 486 г. франки напали на государство галло-римлян. В битве при городе Суассон франки разгромили галло-римские войска, после чего началось завоевание Галлии. В итоге две трети страны оказались под их властью. Хлодвиг стал первым королём Франкского государства.

В отличие от Западной Римской империи, Восточная Римская империя, которая впоследствии стала известна как Византия, процветала.

527–565 гг. — правление Юстиниана I в Византийской империи. В годы его правления Византийская империя достигла наивысшего расцвета: большие внешние завоевания, строительство городов, создание свода законов, распространение христианства, укрепление власти.

552—603 гг. — существование Тюркского каганата. Тюркский каганат был одним из первых феодальных государств раннего средневековья на территории Казахстана. Однако отсутствие единства привело к падению Тюркского каганата в 603 г.

562—823 гг. — существование Аварского каганата. Аварский каганат находился на территориях современных Венгрии, Австрии, Словакии, Баварии, Польши, Украины и Хорватии. Аварский каганат был основан каганом Баяном I. Государство играло важную роль в эпоху Великого переселения народов и контролировало Восточную Европу.

В VII веке на Аравийском полуострове возникла новая религия — ислам. Её основателем считается пророк Мухаммед, который жил в городе Мекка. Он призывал людей верить в единого Бога — Аллаха, и распространять эту веру по всему миру. 610 г. — возникновение ислама. Переселение пророка Мухаммеда в Медину, также известное как хиджра, произошло в сентябре 622 г. Это событие стало началом мусульманского летоисчисления.

632 г. — возникновение государства у арабов. После смерти Мухаммеда мусульмане выбрали нового правителя, который должен был заменить умершего пророка, — халифа. В результате арабских завоеваний возникло государство Арабский халифат. В 637 г. арабские войска захватили Иерусалим. Между мусульманами и христианами был заключён договор, в котором были прописаны права и привилегии местного населения. В 652 г. арабами был завоеван Иран. В 661 г. в Арабском халифате утвердилась династия Омейядов, а с 750 г. — второй династией арабских халифов стали Аббасиды.

Аспарух, болгарский хан в 679–701 годах, отвоевал у Византии значительные территории, на которых в 681 г. основал Первое Болгарское царство. Он заключил договор с Византийской империей в 681 г., согласно которому Константинополь признал создание болгарской державы на бывших имперских землях и обязался выплачивать ежегодную дань Болгарии.

718 г. — начало Реконкисты. Реконкиста — это процесс возврата христианами своих земель, утраченных в результате арабского завоевания Пиренейского полуострова в VIII–XV веках. Начало Реконкисты обычно связывают с 718 г., когда христиане одержали свою первую победу над арабами в долине Ковадонга. В течение следующих нескольких веков христианские королевства проводили военные кампании, осваивали новые территории и расширяли свою власть на Пиренейском полуострове.

800 г. — провозглашение Карла Великого императором. Карл правил Франкским государством с 768 по 814 гг., он совершил более 50 военных походов. В результате постоянных войн государство Карла увеличилось почти вдвое. В 800 г. Карл прибыл в Рим, где 25 декабря Папа Римский возложил на его голову императорскую корону. Карл Великий, стремясь эффективно управлять своей огромной империей, разделил её на 200 графств. Во главе каждого графства стоял граф, который обладал высшей военной, судебной, фискальной и административной властью в своём регионе.

843 г. — распад Франкской империи. Внуки Карла Великого заключили соглашение в городе Вердене о разделе империи на три части: Западно-Франкское королевство (Франция), Восточно-Франкское королевство (Германия) и Королевство Лотаря.

2) Великое переселение народов. Расселение славян

Великое переселение народов — это масштабное перемещение различных народов в Европе и Азии в IV–VII веках. Основными причинами Великого переселения народов являются климатические изменения и перемещение гуннов-кочевников из Азии. Этот процесс оказал значительное влияние на формирование современной карты Европы и культурное развитие многих народов.

Возможная формулировка задания 19 КИМ ЕГЭ:

«Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия „Великое переселение народов“. Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие применительно к истории России. Приведённый факт не должен содержаться в данном Вами определении понятия.»

В эпоху Великого переселения народов славяне освоили территории Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. По мере расселения древние славяне всё больше отдалялись друг от друга по языку и культуре. Позднее славянский массив разделился на три ветви, на основе которых сформировались современные нации:

— западные славяне — поляки, чехи, словаки;

— южные славяне — болгары, сербы, хорваты, словенцы, македонцы, черногорцы, боснийцы;

— восточные славяне — русские, украинцы, белорусы.

К VIII–IX векам славянские племена занимали значительные территории Восточной Европы — от Чудского и Ладожского озёр на севере до Чёрного моря на юге. Эта территория относится к Восточно-Европейской равнине.

Этот период совпал с процессом разрушения родовой общины. Роды стали распадаться на отдельные большие семьи, которые были связанны между собой не родственными отношениями, а общей территорией. Образовалась поземельная, то есть соседская община. Соседская (территориальная) община — это поселение людей, не связанных родственными узами, но занимающих определённую ограниченную территорию и совместно обрабатывающих землю.

Одной из основных причин разложения родовой общины стала необходимость создания более надёжной формы хозяйства. Развивались ремёсла, особенно обработка железа, совершенствовалось земледелие, и его уже невозможно было вести силами одной семьи. Стали формироваться территориально-политические союзы славян.

Один из основных исторических источников, рассказывающих о восточных славянах, — это летопись «Повесть временных лет».

Возможная формулировка задания 19 КИМ ЕГЭ:

«Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия „летопись“. Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие применительно к истории России. Приведённый факт не должен содержаться в данном Вами определении понятия.»

Летопись — это вид исторической повествовательной литературы, представляющий собой записи о том, что происходило по годам (погодные записи).

«Повесть временных лет» — это летопись, в которой описываются события русской истории до 10-х годов XII века. Её первая редакция была создана около 1113 г. Нестором, монахом Киево-Печерского монастыря.

Возможные характеристики произведения культуры «Повесть временных лет» в задании 7 КИМ ЕГЭ:

1) Произведение культуры является наиболее ранним из дошедших до нашего времени летописных сводов.

2) Автор — монах Киево-Печерского монастыря.

3) Автор — Нестор.

4) Данный памятник культуры создан в XII в.

Из исторического источника (задания 6, 13, 14 КИМ ЕГЭ)

Также эти же славяне, придя, сели по Днепру и назвались полянами, а другие — древлянами, потому что сели в лесах, а другие сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке, впадающей в Двину, именуемой Полота, от неё и прозвались полочане. Те же славяне, которые сели около озера Ильмень, назывались своим именем и построили город, и назвали его Новгородом. А другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле и назвались северянами. И так распространился славянский народ, а по его имени и грамота назвалась славянской… Были ведь два брата у ляхов — Радим, а другой — Вятко; и пришли и сели: Радим на Соже, и от него прозвались радимичи, а Вятко сел с родом своим по Оке, от него получили свое название вятичи. И жили между собою в мире поляне, древляне, северяне, радимичи, вятичи и хорваты. Дулебы же жили по Бугу, где ныне волыняне, а уличи и тиверцы сидели по Днестру и возле Дуная. Было их множество: сидели они по Днестру до самого моря, и сохранились города их и доныне; и греки называли их «Великая Скифь».

Повесть временных лет, XII в.

Племенные союзы восточных славян и их расселение в VI — X вв.

Ильменские словене. Название племени произошло от названия озера Ильмень. Территория расселения: побережье озера Ильмень, бассейн реки Волхов. Крупнейшие города — Ладога, Новгород, Белоозеро, Старая Русса и Псков.

Кривичи. Название племени, как полагают, произошло от имени родоначальника — Кривы. Территория расселения: район верховьев рек Западной Двины, Днепра, Волги, южной части Чудского озера. Крупнейшие города — Полоцк, Изборск, Смоленск.

Полочане. Название племени произошло от притока Западной Двины — реки Полоты. Территория расселения: среднее течение Западной Двины. Главный город — Полоцк.

Дреговичи. Название племени произошло от слова «дрягва» — болото, потому что они обитали в болотистой местности. Территория расселения: бассейн реки Припять вплоть до Западной Двины. Главный город — Туров.

Радимичи. Название племени произошло от имени родоначальника — Радим. Территория расселения: в междуречье верхнего течения Днепра и Десны. Крупнейший город — Гомий (Гомель).

Вятичи. Название племени произошло от имени родоначальника — Вятко. Территория расселения: бассейн реки Оки и её притоков.

Северяне. Происхождение названия племени до сих пор неизвестно, однако некоторые историки предполагают, что оно связано со скифо-сарматскими корнями слова, означающего «чёрный». Это может быть связано с чёрными, плодородными землями, на которых они обитали. Территория расселения: поречье Десны, Сейма и Суды. Крупнейшие города — Чернигов, Новгород-Северский.

Поляне. Название племени произошло от слова «поле», потому что они обитали в степной местности. Территория расселения: области Приднепровья, между устьями рек Десны и Роси. Главный город — Киев.

Древляне. Название племени произошло от слова «древо», потому что они обитали в лесах. Территория расселения: лесная полоса днепровского правобережья и бассейн рек Тетерев, Припять. Главный город — Искоростень.

Волыняне (дулебы). Название племени произошло от названия местности — Волынь. Территория расселения: территория Волыни. Волыняне — одно из территориальных объединений, возникших на землях древнего племени дулебов, обитавшего здесь уже в VII в.

Уличи. Название племени, как считают некоторые историки, произошло из-за того, что они изначально населяли территорию между устьями рек Днепр и Буг. Территория расселения: земли в Нижнем Поднепровье, на берегах Буга и побережье Черного моря.

Тиверцы. Название племени произошло от названия реки Тивр, как древние греки называли Днестр. Территория расселения: по реке Днестр до Чёрного моря. Главный город — Червень.

Белые хорваты. Название племени произошло от древнеиранского слова «пастух», что может свидетельствовать о главном их занятии — скотоводстве. Территория расселения: окрестности Карпат, на территории Галиции и Северной Буковины.

Расселяясь по столь обширной территории, восточные славяне сталкивались и взаимодействовали с народами, населявшими Восточную Европу до них или пришедшими сюда в то же время.

Развитие торговли и ремёсел способствовало появлению ремесленных поселений, которые со временем стали центрами внутренней и внешней торговли, вокруг них строились укрепления. Некоторые такие поселения превратились в первые города.

Город — это укреплённое поселение, обычно обнесённое стеной, земляным валом или окружённое глубоким рвом.

К моменту образования Древнерусского государства на его территории уже существовало несколько крупных городских поселений, таких как Киев (поляне), Новгород и Ладога (ильменские словене), Искоростень (древляне), Ростов и Суздаль (вятичи), Смоленск (кривичи), Полоцк (полочане) и Чернигов (северяне).

В Повести временных лет содержится легенда об основании Киева: «И были три брата: а один по имени Кий, а другой — Щек, а третий — Хорив, и сестра их — Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зовется Щековица, а Хорив на третьей горе, отчего и названа Хоривицей. И построили город и в честь старшего своего брата дали имя ему Киев. Был вокруг города лес и бор велик, и ловили там зверей, а были люди те мудры и смыслены, и назывались они полянами, от них поляне — киевляне и доныне.»

Первые города возникали на берегах рек, поскольку такое расположение давало ряд существенных преимуществ:

во-первых, реки — это пресная вода, необходимая для жизни людей и ведения хозяйства;

во-вторых, реки являлись торговыми путями, поскольку водные пути были удобнее сухопутных;

в-третьих, расположение на высоком берегу реки делало город менее уязвимым для вражеских нападений;

в-четвёртых, город, расположенный на берегу реки, имел больше шансов успешно справиться с пожарами, поскольку в Древней Руси большинство построек были деревянными.

В центре древнерусского города находился детинец (кремль), который окружали посады и слободы. Посад — торгово-ремесленная часть города. Слобода — поселок около города, населённый ремесленниками и торговцами.

Уже в X веке на Руси существовало около 25 городов, в XII веке их количество достигло 224, а к 30-м годам XIII века — около 300. Для строительства и заселения городов привлекались жители разных регионов.

С развитием общества города превратились в ключевые центры торгово-ремесленной деятельности, существенно повлияв на духовную культуру славянских народов. Именно в городских поселениях происходило активное развитие каменного зодчества, ставшего новым этапом в архитектуре Древней Руси. Города стали центрами просвещения и образования, здесь велось общерусское летописание, составлялись грамоты и уставы. Обнаружение берестяных грамот в восьми древнерусских городах свидетельствует о широком распространении грамотности среди населения. Таким образом, горожане стали основой формирования и распространения единой материальной и духовной культуры на всей территории Руси.

3) Соседи восточных славян

На северо-западе, у берегов Балтийского моря, на землях нынешних Швеции, Норвегии и Дании обитали норманны, известные также как «северные люди» или викинги, которые отличались воинственным характером. В самой Скандинавии воины назывались викингами, а на Руси их называли варягами (согласно древнерусским источникам, это собирательное название воинов, мореплавателей и купцов).

Варяги — это выходцы из Скандинавии, которые служили наёмными дружинниками у древнерусских князей в X–XI веках.

Норманны совершали военные походы против Франкского государства и нападали на берега Англии, Шотландии и Ирландии. В 911 г. на севере Франции норманны основали герцогство Нормандия. В X веке скандинавы открыли Гренландию и побережье Северной Америки. Скандинавы также обложили данью племена ильменских словен, кривичей, чудь и весь.

В VIII–IX веках на территории современной Эстонии, Латвии и Литвы жили балты.

Возможная формулировка задания 19 КИМ ЕГЭ:

«Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия „балты“. Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие применительно к истории России. Приведённый факт не должен содержаться в данном Вами определении понятия.»

Балты — это племена, населявшие территорию от юго-запада Прибалтики до Верхнего Поднепровья. Они занимались пашенным земледелием и скотоводством. Некоторые балтские племена упоминаются в «Повести временных лет»: летьгола (латгалы), земигола (земгалы), корсь (курши), литва. Часть балтов ассимилировалась с восточными славянами и вошла в состав древнерусской народности, другие образовали литовскую и латышскую народности.

На обширных территориях современной Западной Сибири, Центральной, Северной и Восточной Европы проживали финно-угры.

Возможная формулировка задания 19 КИМ ЕГЭ:

«Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия „финно-угры“. Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие применительно к истории России. Приведённый факт не должен содержаться в данном Вами определении понятия.»

Финно-угры — это народы, говорящие на финно-угорских языках и живущие преимущественно в Северной, Центральной и Восточной Европе, а также в Западной Сибири.

Финно-угорские племена, такие как чудь, емь, весь, ливы, меря, мурома, мордва, черемисы, пермь и печора, расселились в лесах по обе стороны Уральских гор, между Балтийским морем и Западной Сибирью. Основные занятия этих народов включали охоту, добычу меха, рыболовство и земледелие.

Финно-угорские племена вошли в состав России в разное время. Например, ханты и манси присоединились к Русскому государству в конце XVI века после завоевания Сибирского ханства. Марийцы, удмурты и мордва присоединились в результате присоединения Казанского и Астраханского ханств в середине XVI века.

В X–XIII веках в районе Средней Волги и Камы развивалось государство Волжская Булгария. Булгария процветала благодаря внешней торговле и зависела от контроля над торговыми путями, проходившими по Волге. Столица Волжской Булгарии, город Булгар, постепенно распространяла своё влияние на соседние финские племена, такие как мордва и черемисы. Богатство народа Волжской Булгарии складывалось из нескольких источников: таможенных пошлин за проход по торговым путям, доходов от коневодства, земледелия и ремесленного производства.

В начале X века Волжская Булгария под влиянием Арабского халифата приняла ислам и стала использовать арабскую письменность. В целом отношения между Русью и Булгарией носили мирный характер, но с конца XI — начала XII веков источники всё чаще сообщают о военных столкновениях.

В конце IX века кочевые племена печенегов вторглись в приазовские степи.

Печенеги — кочевники, обитавшие в причерноморских степях.

В середине X века они захватили всю степь, разрушили оседлые поселения и многие хазарские города. Вот как описывает набеги печенегов на византийские провинции известный церковный писатель XI века Феофилакт Болгарский: «Их набег — удар молнии, их отступление тяжело и легко одновременно: тяжело от обилия добычи, легко — из-за быстроты бегства… Мирная жизнь для них — несчастье, верх благополучия — когда им предоставляется возможность для войны или когда они насмехаются над мирным договором. Хуже всего то, что их множество превосходит пчёл весной, и никто не знает, сколько их — тысячи или десятки тысяч: их число бесчисленно». Нападая внезапно, они сжигали города и деревни, убивали многих людей, а других забирали в плен, в основном женщин, девушек, юношей и детей. Сами же они были неуловимы, поскольку постоянно меняли места своих стоянок и не имели крепостей, которые можно было бы осаждать или захватывать. К XI веку печенеги, разделённые на тринадцать племён, кочевали на территории от берегов Днепра до реки Дунай.

В середине XI века другие кочевые племена, кипчаки, чтобы захватить новые пастбища, покинули свои земли и направились на запад, к новым территориям. Перед ордами лежали бескрайние поля, богатые охотничьи угодья и процветающие государства, с которых в случае успешного похода или набега можно было получить большую прибыль, угнать рабов и награбить добычу. Кочевников стали называть половцами.

Возможная формулировка задания 19 КИМ ЕГЭ:

«Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия „половцы“. Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие применительно к истории России. Приведённый факт не должен содержаться в данном Вами определении понятия.»

Половцы — древний народ тюркской языковой группы, кочевавший на юго-востоке Европы (в южнорусских степях) в конце ХI — начале ХIII в.

К XII в. половцы вытеснили печенегов и стали хозяевами южной части Древней Руси.

Битва на реке Альте в 1068 г. стала одним из первых сражений между русскими князьями и половцами. В этой битве русские войска, возглавляемые князьями Изяславом Ярославичем, Святославом Ярославичем и Всеволодом Ярославичем, потерпели поражение от половцев во главе с ханом Шаруканом. Это поражение привело к восстанию киевлян против князей, которые не смогли защитить город от набегов половцев.

С ослаблением центральной власти при сыновьях Ярослава Мудрого половцы стали главным внешнеполитическим фактором развития Руси. Князья использовали половцев в качестве военной силы в своих конфликтах. Для сдерживания половцев в начале XII века князья во главе с Владимиром Мономахом объединились, перешли к активному наступлению и одержали победы в битвах. Благодаря дипломатии и успешным военным походам, удалось вытеснить половцев за Дон и Волгу, и установить относительное спокойствие на южных и юго-восточных границах русских княжеств.

Хазарский каганат (VII–X вв.) был средневековым государством, созданным кочевым народом хазарами в VII веке. Хазария располагалась на территории Северного Кавказа, Азовского региона и бассейна нижней Волги и объединяла кочевые и оседлые народы, такие как хазары, болгары, мордва, аланы и славяне. Государство было расположено так, чтобы контролировать наиболее важные торговые пути по Волге и Дону, а также северную часть Великого шёлкового пути. Главной целью политики каганата была охрана этих путей.

Высшая власть в государстве принадлежала правителю, кагану. Хазары долгое время были язычниками, но в VIII веке хазарская знать приняла иудаизм. Столицей государства и резиденцией кагана был город Итиль. Другими важными городами были Семендер (ранняя столица каганата), крепости Астрахань (от «ас-тархан» — «командир отряда асов») и Тмутаракань (от «тма» — военный отряд в 10 000 человек и «тархан» — «вождь»).

В IX веке на левом берегу Дона под руководством византийских инженеров была построена крепость Саркел (Белая Вежа) для охраны границ Хазарии. Казна Хазарского каганата пополнялась за счёт таможенных сборов, взимаемых с караванов, идущих по торговым путям, и дани, взимаемой с завоёванных народов. Данью облагались и некоторые восточнославянские племена.

Из исторического источника

В год 6367 (859). Варяги, приходя из-за моря, взимали дань с чуди, и со славян, и с мери, и с веси, и с кривичей. А хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей по серебряной монете и по белке от дыма.

Повесть временных лет, XII в.

Дань — это натуральный или денежный сбор с побеждённых в пользу победителя, одна из форм налога с подданных.

Византийская империя являлась одним из самых могущественных и влиятельных государств, с которыми пришлось столкнуться восточнославянским племенам в процессе своего исторического развития.

Геополитическое положение империи, располагавшейся на важнейших торговых путях между Чёрным и Средиземным морями, делало её ключевым игроком в регионе.

В древности Византией называлась греческая колония на европейской стороне пролива Босфор. В 330 г. римский император Константин Великий сделал этот город столицей своей империи и переименовал его в Константинополь. Исключительно важное торговое и военное положение на границе между Европой и Азией, господство над Чёрным и Средиземным морями, где древние культуры развивались блестяще, — эти преимущества властного положения на Золотом Роге и Босфоре привели к быстрому росту города. Государство развивалось, и его столица Константинополь быстро разрасталась. К концу IV века массы новых поселенцев уже не могли найти места внутри городских стен, и за пределами города начали появляться новые постройки и поселения.

Император Константин и его преемники создали все благоприятные условия к тому, чтобы столица Восточной империи привлекала к себе туземцев и иностранцев. На Руси столицу Византийской империи называли Царьград. Официальной религией было признано — христианство, в Константинополе появился свой патриарх. Форпостом Византии в Северном Причерноморье был город Херсонес Таврический (по-славянски Корсунь).

Императоры расширяли территории государства военными походами. Византийская империя славилась торговлей — поставляя товары из Индии и Китая, Византия снабжала ими дворы европейских государей и богатых купцов торговых городов Европы. Византийская империя просуществовала с IV до XV вв.

4) Хозяйство восточных славян

Территории, которые занимали восточные славяне, были достаточно обширны и различались по уровню развития, особенностям хозяйства, количеству населения и природным условиям.

Возможная формулировка задания 19 КИМ ЕГЭ:

«Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия „подсечно-огневое земледелие“. Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие применительно к истории России. Приведённый факт не должен содержаться в данном Вами определении понятия.»

Основным видом хозяйства было земледелие. В лесных районах использовалась подсечно-огневая система возделывания земли: большие лесные массивы препятствовали земледелию, поэтому в первый год деревья подрубали, а на второй год высохшие деревья сжигали и, используя золу как удобрение, сеяли зерно.

В южных районах плодородных земель было больше. Жители Поднепровья использовали в степях переложную систему земледелия: освоенный участок земли интенсивно эксплуатировали до истощения, затем забрасывали до естественного восстановления (перелог).

В дальнейшем эти системы сменили двухпольные и трёхпольные севообороты. При двуполье засевалась только половина пашни, а другая половина распахивалась и оставлялась отдыхать на год (под пар). В следующем году поля для посева менялись. При трёхполье треть полей засевалась весной (яровые), треть — осенью (озимые), а треть оставлялась под пар.

Трёхполье — система севооборота с чередованием пара, озимых и яровых культур.

Восточные славяне также активно занимались скотоводством, рыболовством, охотой, собирательством, бортничеством и различными ремёслами (кузнечным, гончарным, ткацким, кожевенным, ювелирным).

Возможная формулировка задания 19 КИМ ЕГЭ:

«Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия „бортничество“. Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие применительно к истории России. Приведённый факт не должен содержаться в данном Вами определении понятия.»

Бортничество (от слова «борть» — улей в дупле) — промысловое занятие восточных славян, связанное со сбором мёда диких пчёл.

Бортевое пчеловодство, или бортничество, возникло в IV веке и стало основой торговли славянских племён. Люди, занимавшиеся бортничеством, то есть пчеловодством назывались бортники. Они собирали мёд и воск и платили дань в виде десятой части собранного. В благоприятный год от каждой борти получали до 50 кг мёда.

Важное значение имела торговля. Основными торговыми путями были реки. Со временем речные пути приобрели международное значение, соединяя уже не только отдельные племена, но и разные народы и страны. На экономическое и общественное развитие восточных славян повлиял торговый путь, который «Повесть временных лет» назвала «путь из варяг в греки» (из Балтийского моря в Чёрное). Этот путь проходил через крупные древнерусские города — Ладогу, Новгород, Смоленск, Чернигов и Киев.

Большая часть пути проходила по реке Днепр. В других местах, где реки были мелководными или отсутствовали, суда приходилось перетаскивать волоком. Волок — это участок пути, где ладьи вытаскивали на берег и с помощью специальных приспособлений (брёвна или колёса) перемещали до другой реки.

Другой международный речной путь, известный как Волжский или «из варяг в персы», шёл на юго-восток по притокам верхней Волги и далее по этой реке в земли волжских булгар и через Хазарский каганат в Каспийское море. Этот торговый путь связывал волжских булгар, Хазарский каганат, Среднюю Азию и арабский мир, и по своей значимости не уступал пути «из варяг в греки».

В качестве оплаты использовались серебряные гривны, восточные дирхемы и ценные меха куниц и белок (слово «куна» также использовалось для обозначения денег в целом).

Гривна — это денежная и весовая единица древнерусских и соседних с ними земель, которая использовалась для измерения массы серебра и золота. Она появилась в XI–XV веках и стала основой для создания различных денежных единиц.

Богатые купцы из других городов или стран назывались гостями. Основными товарами славян в Константинополе были мёд и воск, рабы и меха, лён, пенька, хмель и прочее. Из Византии купцы привозили вино, ювелирные украшения, фрукты, шёлк, изделия из серебра и стекла; из стран Запада — металлы, оружие, соль, вино; из стран Востока — специи, драгоценные камни, шёлковые ткани, а также оружие дамасской стали и лошадей.

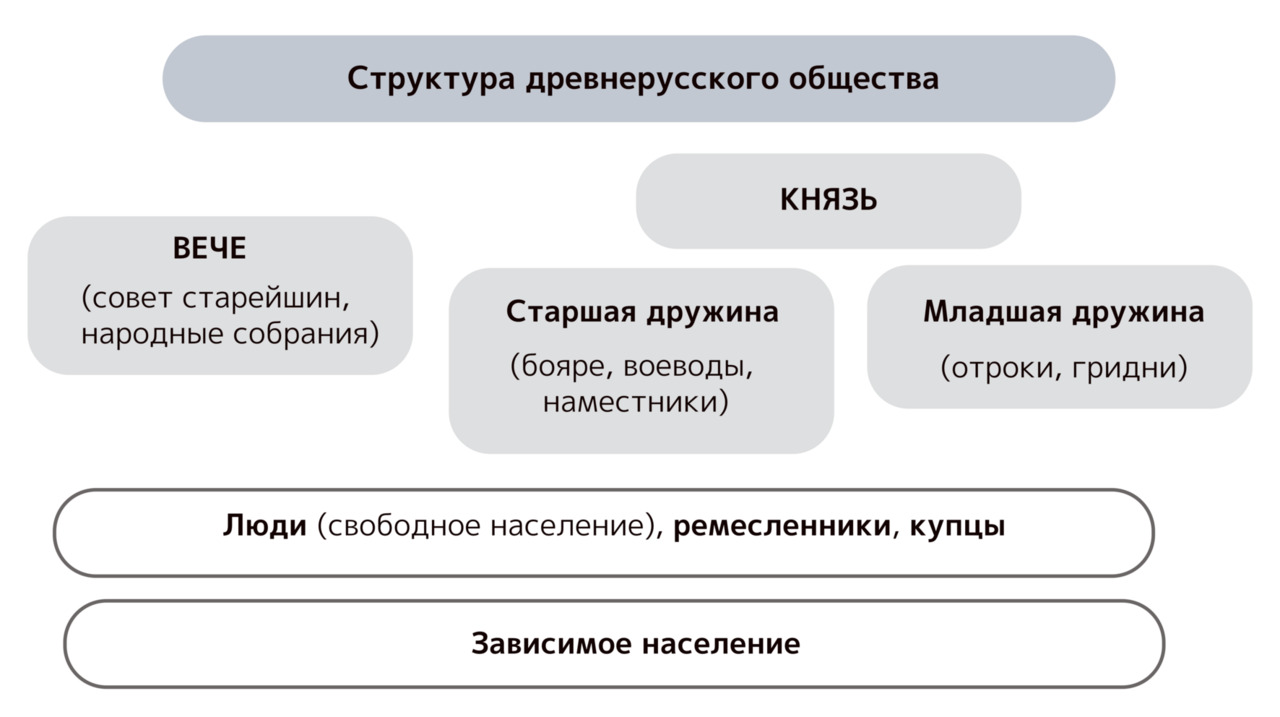

5) Общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти

Община восточных славян — вервь — представляла собой одну из форм социальной организации, которая существовала на Руси и у южных славян.

Вервь — это одно из названий общины у восточных славян.

Вервь играла важную роль в жизни восточных славян и регулировала общественные отношения внутри общины.

В процессе развития общин выделялась группа старейшин, контролировавших большие земельные участки. Роль старейшин в общинах восточных славян заключалась в том, что они были хранителями традиций племени, решали спорные вопросы и конфликты, а также избирались на всеобщих собраниях для решения важных вопросов.

Во время военных конфликтов выбирались также князья (от общеславян. «кнез» — «вождь»).

Князь — вождь племени или союза племён у восточных славян, правитель государства или государственного образования, удельного княжества.

Во главе каждого племени стояло несколько князей, из них один считался главным. Главный князь по всем вопросам, касавшимся племени, должен был совещаться с остальными племенными князьями и старейшинами.

Постепенно вокруг князя образовалась группа профессиональных воинов — дружина. Князья и члены их дружины обогащались благодаря военным походам, обращали в рабство захваченных пленников и заставляли их работать на своих землях.

Дружина — это вооруженный отряд при князе в Древней Руси, участвовавший в войнах, управлении княжеством и личным хозяйством князя.

Дружина делилась на старшую и младшую. В старшую дружину входили княжеские бояре, воеводы, наместники областей и богатыри.

Наместник — глава местного самоуправления, назначенный центральной властью.

Младшая дружина состояла из рядовых воинов, которых называли отроки или гридни. В городах дружина делилась на тысячи, сотни и десятки. Тысячей командовал тысяцкий, которого выбирал город и назначал князь. Сотнями и десятками руководили также выборные сотские и десятские.

Князь всегда был рядом со своей дружиной, с которой он обсуждал все дела, отправлялся на войну, охоту, объезды или полюдья, а также пировал и веселился. Дружина получала от князя содержание и жалование деньгами, продуктами питания и другими натуральными товарами, которые она собирала для него в виде дани. Кроме того, уже в древности дружинники получали земельные участки и угодья и владели сёлами.

В случае серьёзной угрозы, когда городу или деревне угрожали враги, собиралось ополчение. В ополчение вступали все мужчины, способные держать оружие в руках. Их возглавляли сотские, тысяцкие.

Тысяцкий — должностное лицо в городах Руси, военный руководитель городского ополчения.

В X–XI веках дружина великого князя была основой государственного управления на Руси. Таким образом, представители старшей дружины впоследствии заменили прежние органы самоуправления племён и осуществляли местную судебную власть. Князья назначали наместников, тысяцких и тиунов из числа своих дружинников. Также князья вместе со своей дружиной обсуждали вопросы войны и мира, сбора дани с подвластных территорий и принимали послов.

Тиун (огнищанин) — название привилегированных княжеских и боярских слуг, управлявших хозяйством.

Ежегодно князья собирали с подвластных территорий дань — полюдье.

Полюдье («ходить по людям») — ежегодный объезд князем своих земель с целью сбора дани.

Полюдье обычно начиналось осенью. Зимой готовили торговые караваны, которые весной отправлялись по Днепру в Чёрное море. На ладьи грузили всё, что было собрано во время зимнего сбора дани. Византийский император Константин VII Багрянородный описывал это путешествие и называл его «мучительным, страшным, невыносимым и тяжёлым», потому что в пути караваны подвергались различным опасностям: прохождению днепровских порогов, нападениям печенегов и штормам. Продвигаясь по Чёрному морю, ладьи следовали вдоль берега, останавливаясь в устьях рек. Затем корабли входили в пролив Босфор и направлялись к Константинополю, в залив Золотой Рог, который на Руси называли «Суд». На греческом рынке продавали меха, воск и челядь (рабов), а на привезённые из Константинополя товары (драгоценные ткани, украшения, серебро) князья могли содержать свои дружины. Поздней осенью последний караван возвращался домой, и славяне начинали готовиться к новому объезду зависимых племён.

Возможная формулировка задания 19 КИМ ЕГЭ:

«Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия „вече“. Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие применительно к истории России. Приведённый факт не должен содержаться в данном Вами определении понятия.»

На Руси власть принадлежала не только князю. Народные собрания — вече — играли большую роль. Вече созывалось для решения самых важных вопросов: войны и мира, призвания и изгнания князей, выборов и смещений посадников и тысяцких. Вечевые собрания созывались обычно по звону вечевого колокола по инициативе представителей власти или населения в одном и том же месте и не имели определённой периодичности. Участники вече собирались на главной городской площади и садились на специально подготовленные скамьи. Решения принимались большинством голосов.

6) Традиционные верования

Религия восточных славян была языческой, и каждое племя поклонялось своим божествам, которые олицетворяли явления природы. Среди них были Род, Сварог, Перун, Стрибог, Велес, Даждьбог, Ярило, Хорс, Лада, Макошь и Симаргл. Славяне верили в духов и мифических существ, таких как лешие, кикиморы, русалки, домовые и водяные.

Традиционные верования — древние верования, для которых характерно, как правило, многобожие.

Религия играла важную роль в жизни людей, и обряды сопровождали различные события. Годовой цикл включал земледельческие праздники, приметы и гадания. Некоторые праздники, такие как Коляда, Масленица и Иван Купала, дошли до наших дней.

В VI–X веках возникли святилища и капища, где проводились религиозные обряды и приносились жертвы божествам. Идолы, деревянные или каменные скульптуры, олицетворяли богов, а сложные обряды сопровождали рождения, свадьбы и похороны. Одним из таких обрядов была тризна (поминовение усопших).

В обществе восточных славян большим уважением пользовались волхвы. Они были служителями дохристианских языческих культов, звездочётами, чародеями и предсказателями. Волхвы проводили богослужения и жертвоприношения, а также занимались заклинанием стихий и предсказанием будущего.

1.2 Образование Руси: исторические условия образования государства Русь. Формирование территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей (Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав)

1) Всеобщая история (задания 2 и 21 КИМ ЕГЭ)

Возможная формулировка задания 2 КИМ ЕГЭ:

«Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в таблицу.

1) образование Священной Римской империи

2) Цусимское сражение

3) сражение при Лесной»

960 г. — основание империи Сун в Китае. Династия Сун (960–1279 гг.) была основана в Китае в 960 г., когда начальник личной охраны императора поднял военный мятеж и захватил престол. Он основал империю Сун, приняв титул императора. Основание империи положило конец раздробленности Китая, продолжавшейся со времени падения династии Тан в 907 г.

962 г. — образование Священной Римской империи. Государство было основано германским королём Оттоном I, который стремился возродить империю, созданную Карлом Великим в 800 г. В X–XIII веках в состав империи входили Германия, большая часть Италии, королевство Бургундия, а Чехия была в вассальной зависимости. Священная Римская империя прекратила существование в эпоху наполеоновских войн. В 1806 г. император Франц II объявил об отречении и упразднении Священной Римской империи.

2) Роль и место России в мировой истории

Россия является крупнейшим по территории государством мира.

Наша страна имеет богатейшую и уникальную историю, огромное количество поколений сделало вклад в развитие и становление современной России.

Благодаря великим русским учёным мы сделали множество открытий в различных областях науки и способны конкурировать с другими развитыми государствами.

Благодаря великим полководцам и рядовым солдатам мы стали сильной и независимой страной.

Благодаря историческим личностям мы сохранили национальную идентичность и культуру, которая делает нас уникальными и особенными.

Благодаря всем этим людям, мы можем гордиться своей страной и стремиться к её процветанию и развитию. Нам важно помнить и уважать наше прошлое, чтобы строить светлое будущее для наших потомков.

В то же время история России является неотъемлемой частью всемирной истории, так как события, происходившие на территории России, оказывали значительное влияние на другие страны и на мировую политику. Российская империя была одной из великих держав мира, и её величие и слава прославлялись во всем мире. С Россией связаны ключевые события мировой истории. Таким образом, история России неотъемлемо связана с мировой историей и имеет неоспоримое значение для понимания процессов, происходивших в мире.

Периодизация истории России:

Древняя Русь (IX — XIII века): образование первых государств на территории современной России, крещение Руси, формирование княжеств.

Московское царство (XIV — XVII века): объединение русских земель вокруг Москвы, борьба с золотоордынским игом, централизация власти.

Российская империя (XVIII — начало XX века): расширение территории во время правления Петра I, расцвет культуры и науки в эпоху просвещения, развитие государственного аппарата.

Революция 1917 года и Гражданская война (1917—1922): падение царского режима, установление большевиками коммунистической власти, Гражданская война между красными и белыми.

Советский период (1922—1991): становление и развитие Советской власти под руководством Ленина и Сталина, Великая Отечественная война, послевоенное восстановление и период застоя, гласность и перестройка при Горбачеве, крах Советского Союза.

Современная Россия (1991 — настоящее время): переход к рыночной экономике и многопартийной системе, конституционные реформы, развитие гражданского общества, внешнеполитические конфликты.

3) Правление Рюрика (862—879). Предпосылки и особенности формирования государства Русь

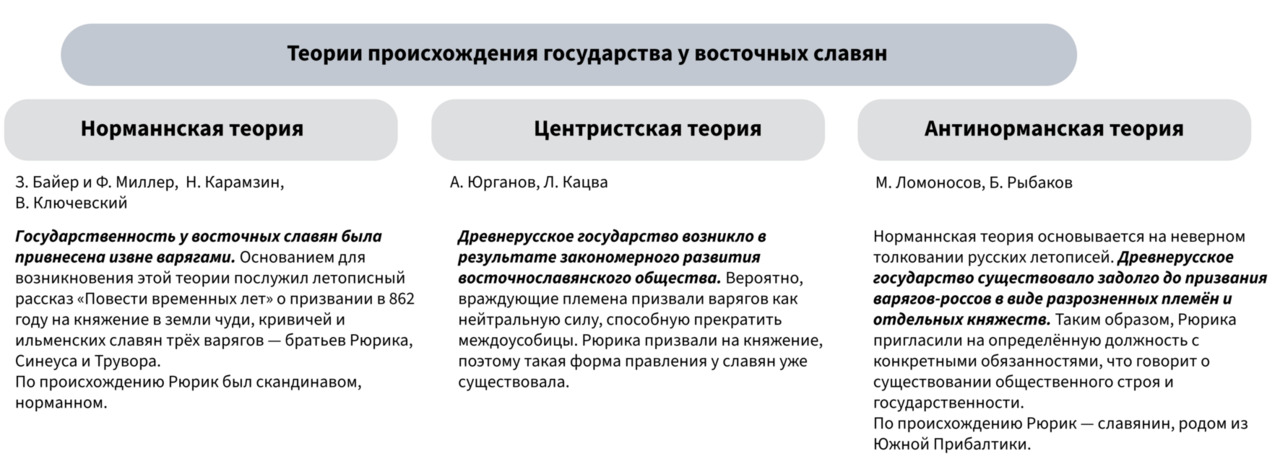

Согласно «Повести временных лет», у ряда восточнославянских племён начались междоусобные войны после того, как они изгнали варягов за море. Тогда ильменские словене, кривичи и чудь решили найти себе князя и обратились к варягам. На их призыв откликнулись три брата — Рюрик, Синеус и Трувор, которые пришли с большим войском. Братья Рюрика заняли другие города: Синеус — Белоозеро, а Трувор — Изборск со своими родственниками. После смерти братьев Рюрик стал единственным правителем всего северного региона.

Так, Рюрик стал основателем первой правящей династии Рюриковичей, которая правила с 862 по 1598 год на протяжении 736 лет.

Династия — несколько монархов из одного и того же рода (семьи), сменявших друг друга на престоле по праву наследования.

Из исторического источника (задания 6, 13, 14 КИМ ЕГЭ)

В год 6370 (862). «Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а ещё иные готландцы, — вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родам, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске…

И было у него два мужа, не родственники его, но бояре, и отпросились они в Царьград со своим родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой город. И спросили: «Чей это городок?». Те же ответили: «Были три брата Кий Щек и Хорив, которые построили городок этот и сгинули, а мы тут сидим, их потомки, и платим дань хазарам». Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть землею полян. Рюрик же княжил в Новгороде».

Повесть временных лет, XII в.

Поясним, что в древних текстах для обозначения отдельного дружинника использовалось слово «муж» в значении «мужчина» или «воин».

Событие и год, которые необходимо запомнить для решения заданий 1 и 2 КИМ ЕГЭ:

862 г. — призвание варягов на Русь. Согласно древнерусскому летописному своду «Повесть временных лет», отсчёт русской государственности можно вести с 862 г. Это событие известное как «легендарное призвание Рюрика» и стало точкой объединения разрозненных славянских и угро-финских племён.

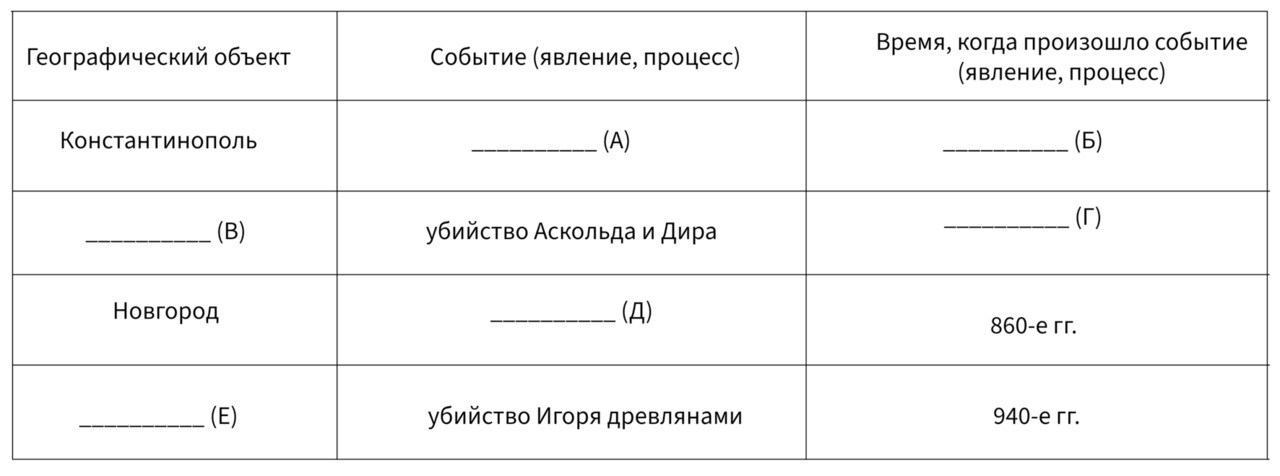

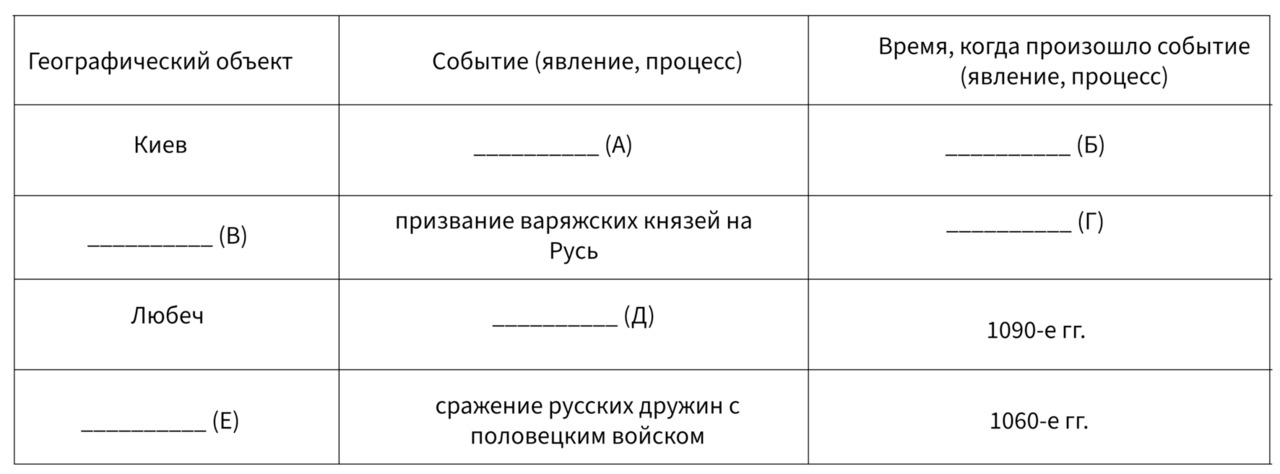

Информация для решения задания 4 КИМ ЕГЭ:

Географический объект — Новгород.

Событие (явление, процесс) — призвание варяжских князей на Русь.

Время, когда произошло событие (явление, процесс) — 860-е гг.

Согласно Ипатьевской летописи, когда Рюрик пришёл на Русь, он «построил город Ладогу» и стал там править (сейчас это город Старая Ладога). Археологические исследования показали, что к середине IX века Ладога была довольно крупным населённым пунктом, через который осуществлялась активная торговля с Балтийским регионом и Востоком. Население этого торгово-ремесленного центра было многонациональным.

Кроме Белоозера и Изборска, власть Рюрика, согласно летописям, распространялась на обширные территории, включая Полоцк, Ростов и Муром. После этого Рюрик перебрался в Новгород (ныне известный как «Рюриково Городище»).

Призванию варягов на Русь посвящён памятник «Тысячелетие России» в Новгороде. Он был установлен в 1862 г. и символизирует начало российской государственности. Памятник состоит из трёх уровней, на которых изображены важные исторические события и деятели. Автор памятника «Тысячелетие России» — Михаил Осипович Микешин.

Возможные характеристики памятника «Тысячелетие России» в задании 7 КИМ ЕГЭ:

1) Произведение культуры посвящено призванию варягов на Русь.

2) Автор — М. О. Микешин.

3) Произведение культуры находится в Новгороде.

4) Данный памятник культуры создан в XIХ в.

О периоде правления Рюрика известно очень мало.

Мнения историков

Биография Рюрика непроста. По «профессии» он был варяг, то есть наемный воин. По своему происхождению — рус. Кажется, у него были связи с южной Прибалтикой. Он якобы ездил в Данию, где встречался с франкским королем Карлом Лысым. После, в 862 г., он вернулся в Новгород, где захватил власть при помощи некоего старейшины Гостомысла. Вскоре в Новгороде вспыхнуло восстание против Рюрика, которое возглавил Вадим Храбрый. Но Рюрик убил Вадима и вновь подчинил себе Новгород и прилегающие области: Ладогу, Белоозеро и Изборск.

Н. С. Гумилев

Имел Рюрик несколько жён, но более всех любил Ефанду, дочерь князя урманского (норвержского — прим. автора), и когда та родила сына Ингоря (Игоря), ей обещанный при море град с Ижорою в вено (выкуп, который давал жених семье невесты — прим. автора) дал…

В. Н. Татищев

В древних источниках упоминаются два дружинника Рюрика — Аскольд и Дир. Не получив земель в Новгороде, они продолжили свой путь по Днепру, где захватили город Киев и стали его правителями.

В 866 г. Аскольд и Дир организовали поход на Константинополь, но поднявшаяся буря разбила их корабли о прибрежные скалы, и только нескольким людям удалось вернуться домой.

Рюрик правил в Новгороде 17 лет. После его смерти остался его малолетний сын Игорь. Вся власть перешла в руки родственника и воеводы Рюрика Олега.

В настоящее время не утихает спор о возникновении государства у славян и призвании варягов. На протяжении почти трёхсот лет норманисты и антинорманисты спорят между собой по целому кругу проблем, среди которых наиболее значимыми являются:

1) вопрос об этнической природе варягов и происхождении княжеской династии;

2) проблема происхождения термина «Русь»:

— слово «русь» произошло от названия скандинавского или шведского народа («ruotsi»);

— слово «рос» произошло от названия правого притока Днепра — реки Рось;

— слово «русь» — не название народа, а обобщенное название варяжских князей и их воинов.

Древнерусское государство сформировалось под воздействием различных факторов:

1) социально-экономических (развитие сельского хозяйства, ремёсел, внутренней и внешней торговли, городов, возникновение социального неравенства);

2) политических (утверждение княжеской власти, усиление роли князя и дружины, формирование межплеменных союзов);

3) внешних (потребность противостоять внешним врагам, расширение связей с Византией).

4) Правление Олега Вещего (879—912)

Рюрик умер в 879 г., оставив малолетнего сына Игоря. Княжение принял воевода и родственник Рюрика Олег.

Событие и год, которые необходимо запомнить для решения заданий 1, 2, 3 и 5 КИМ ЕГЭ:

882 г. — объединение Новгорода и Киева, образование Древнерусского государства.

В «Повести временных лет» рассказ о правлении Олега начинается с похода на Киев, который произошёл в 882 г. Собрав большое войско, он захватил Смоленск и Любеч. Узнав, что в Киеве правят Аскольд и Дир, он решил действовать хитростью: оставил корабли с дружинниками позади и спрятал нескольких воинов в своей ладье, после чего направился к Киеву. Олег послал людей к местным князьям, представившись варяжским купцом. Когда Аскольд и Дир вышли к Олегу, дружинники выскочили из ладьи и убили братьев. Князь провозгласил Киев «матерью городов русских» и сделал город своей столицей.

Из исторического источника (задания 6, 13, 14 КИМ ЕГЭ)

«В год 6390 (882). Выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов: варягов, чудь, словен, мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску с кривичами, и принял власть в городе, и посадил в нем своего мужа. Оттуда отправился вниз, и взял Любеч, и также посадил мужа своего. И пришли к горам Киевским, и узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил позади, и сам приступил, неся младенца Игоря.

И подплыл к Угорской горе, спрятав своих воинов, и послал к Аскольду и Диру, говоря им, что-де «мы купцы, идём в Греки от Олега и княжича Игоря. Придите к нам, к родичам своим». Когда же Аскольд и Дир пришли, выскочили все остальные из ладей, и сказал Олег Аскольду и Диру: «Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода», и показал Игоря: «А это сын Рюрика». И убили Аскольда и Дира…

И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским». И были у него варяги, и славяне, и прочие, прозвавшиеся русью».

Повесть временных лет, XII в.

Подчинил племена древлян, северян, радимичей

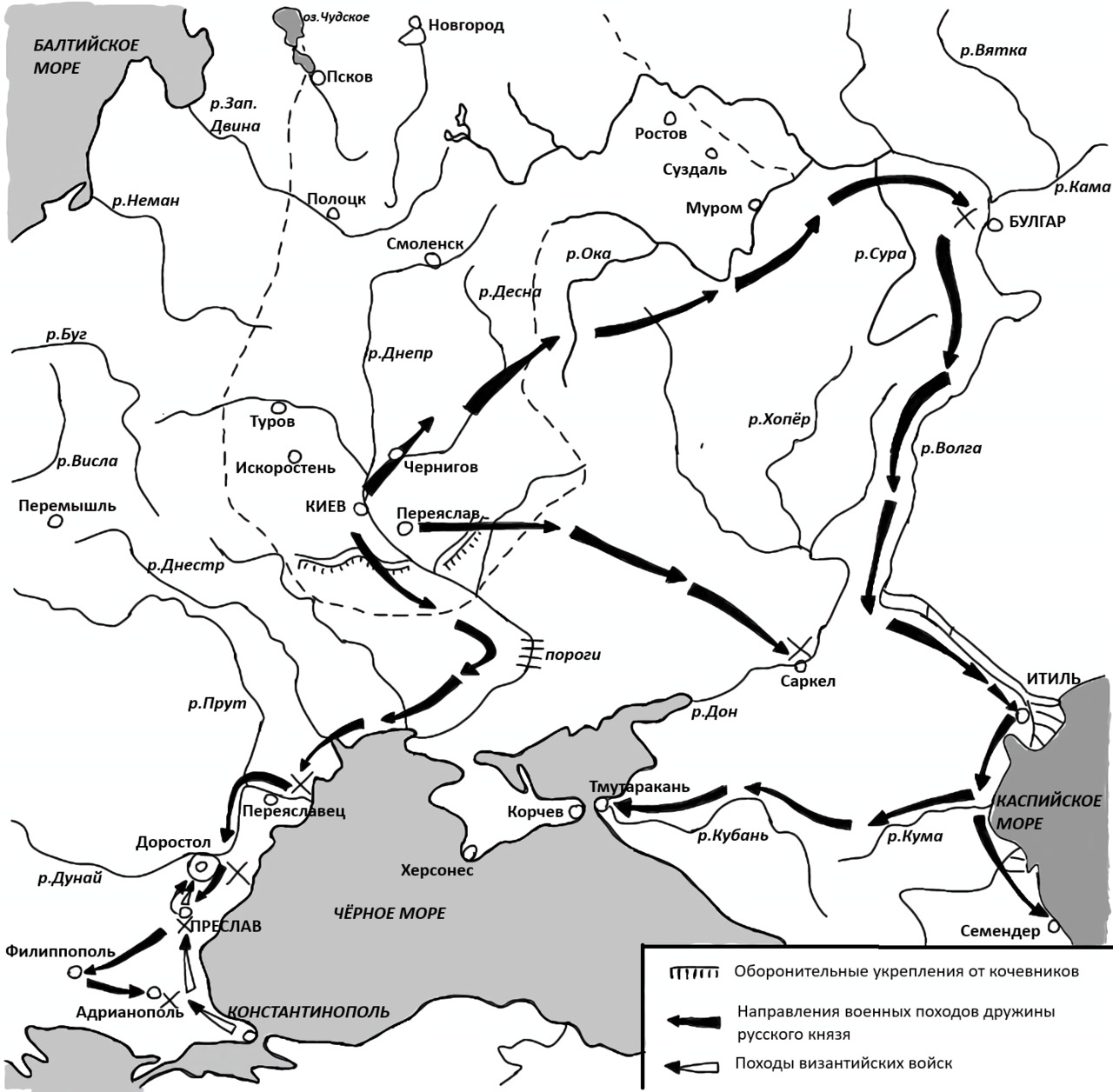

В 883 г. Олег успешно провёл поход против древлян и обложил их данью. Затем он отвоевал земли северян, полян и радимичей у хазар, став правителем над этими племенами. Вёл войны с уличами и тиверцами.

События и даты, которые необходимо запомнить для решения заданий 1, 2, 3 и 5 КИМ ЕГЭ:

Поход Олега на Константинополь (907 г.) и заключение первого письменного договора с Византией (911 г.)

В 907 г. Олег отправился в поход на Царьград. Собрав большую дружину из воинов подвластных ему племён, он привёл ладьи к Константинополю. Греки перекрыли вход в залив Золотой Рог цепью, перекинутой с одного берега на другой. Тогда русы разорили ближайшие поселения, захватили добычу и пленных, а также сожгли церкви. Ночью Олег велел своим дружинникам поставить ладьи на колёса и переместить их в обход водного препятствия. Ладьи «поплыли» по суше к стенам города. Увидев это зрелище, греки испугались и попросили мира.

Из исторического источника (задания 6, 13, 14 КИМ ЕГЭ)

В год 6415 (907). Пошёл Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; взял же с собою множество варягов, и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев: этих всех называли греки «Великая Скифь». И с этими всеми пошёл Олег на конях и в кораблях; и было кораблей числом 2000. И пришёл к Царьграду: греки же замкнули Суд, а город затворили. И вышел Олег на берег, и начал воевать, и много убийств сотворил в окрестностях города грекам, и разбили множество палат, и церкви пожгли. А тех, кого захватили в плен, одних иссекли, других замучили, иных же застрелили, а некоторых побросали в море, и много другого зла сделали русские грекам, как обычно делают враги.

И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на колеса корабли. И когда подул попутный ветер, подняли они в поле паруса и пошли к городу. Греки же, увидев это, испугались и сказали, послав к Олегу: «Не губи города, дадим тебе дань, какую захочешь». И остановил Олег воинов, и вынесли ему пищу и вино, но не принял его, так как было оно отравлено. И испугались греки, и сказали: «Это не Олег, но святой Дмитрий, посланный на нас Богом». И приказал Олег дать дани на 2000 кораблей: по 12 гривен на человека, а было в каждом корабле по 40 мужей….

Повести временных лет, XII в.

Олег заключил устный договор с византийскими императорами Львом VI и Александром. Условия договора с Византией 907 г. включали:

— выплату дани Руси;

— получение русскими купцами и послами содержания в городе;

— вход русских купцов в город только через одни ворота в сопровождении царского мужа, без оружия, по 50 человек;

— освобождение русских купцов от торговых сборов.

Этот мир, выгодный для Руси, был закреплён священными обрядами веры: император клялся Евангелием, Олег и его воины — своим оружием и своими богами — Перуном и Велесом. В знак победы Олег повесил свой щит на воротах Константинополя и вернулся в Киев, где народ, поражённый его славой и богатствами, единодушно назвал Олега Вещим, то есть мудрым или волхвом.

В 911 г. в ходе долгих посольских переговоров был заключён первый в истории Восточной Европы подробный письменный договор между Византией и Русью: «Первыми словами нашего договора помиримся с вами, греки, и станем любить друг друга от всей души и по всей доброй воле, и не дадим произойти, поскольку это в нашей власти, никакому обману или преступлению от сущих под рукою наших светлых князей; но постараемся, насколько в силах наших, сохранить с вами, греки, в будущие годы и навсегда непревратную и неизменную дружбу, изъявлением и преданием письму с закреплением, клятвой удостоверяемую. Так же и вы, греки, соблюдайте такую же непоколебимую и неизменную дружбу к князьям нашим светлым русским и ко всем, кто находится под рукою нашего светлого князя всегда и во все годы».

По преданию, Олег спрашивал волхвов о своей судьбе. Один из них предсказал Олегу смерть от его любимого коня. Князь решил не рисковать и приказал кормить коня, но не подводить к себе. Когда через несколько лет он вспомнил о своём коне, то захотел увидеть его. Конюший сообщил, что конь уже умер. Олег рассмеялся над предсказанием и сказал: «Эти волхвы всегда лгут». Он отправился на место, где лежали останки коня, и наступил ногой на череп. Смеясь, Олег произнёс: «Так от этого-то черепа мне придётся умереть!» Внезапно из черепа выползла змея и ужалила князя в ногу. Олег заболел и вскоре скончался.

5) Правление Игоря Старого (912—945)

В исторических источниках Игоря называют Старым. Согласно летописной хронологии, самый известный период деятельности Игоря Рюриковича, включая рождение сына Святослава и войну с Византией, пришёлся на преклонный возраст (около 60 лет). Это можно считать большим достижением для того времени, поскольку средняя продолжительность жизни составляла примерно 30—40 лет. Другая трактовка прозвища «Старый» связана с древностью князя Игоря в русской истории — он был одним из старейших князей.

В начале своего правления Игорю пришлось снова подчинять Киеву племя древлян. Они были недовольны данью Олега и отказались платить новому князю. Игорь не только победил древлян, но и обложил их более высокой данью, чем Олег.

Согласно «Повести временных лет», в 915 г. на Русь впервые напали печенеги, и Игорь заключил с ними мир, но в 920 г. произошло военное столкновение с кочевниками, исход которого неизвестен.

События и даты, которые необходимо запомнить для решения заданий 1, 2, 3 и 5 КИМ ЕГЭ:

Походы князя Игоря на Константинополь (941 г., 944 г.) и заключение договора с Византией (944 г.)

В 941 г. состоялся неудачный поход князя на Константинополь.

В летописи говорится, что Игорь с большим войском, состоящим из варягов и славян, отправился к Царьграду. Наместник Херсонеса успел отправить в столицу весть о выходе в море дружины Игоря.

В морском сражении византийцы сожгли большую часть кораблей Игоря «греческим огнем» — направляли через специальные медные трубы на русские корабли горящую смесь на основе нефти с использованием смолы, серы и селитры.

Русы, увидев это, стали бросаться с ладей в море, но мало кто смог спастись. Остальные корабли вынуждены были возвратиться домой.

Из исторического источника (задания 6, 13, 14 КИМ ЕГЭ)

Русские же к вечеру возвратились к дружине своей и ночью, сев в ладьи, отплыли. Феофан же встретил их в ладьях с огнем и стал трубами пускать огонь на ладьи русских. И было видно страшное чудо. Русские же, увидев пламя, бросились в воду морскую, стремясь спастись, и так оставшиеся возвратились домой. И, придя в землю свою, поведали — каждый своим — о происшедшем и о ладейном огне. «Будто молнию небесную, — говорили они, — имеют у себя греки и, пуская её, пожгли нас; оттого и не одолели их».

Игорь же, вернувшись, начал собирать множество воинов и послал за море к варягам, приглашая их на греков, снова собираясь идти на них.

Повести временных лет, XII в.

Второй поход Игоря на Византию произошёл в 944 г. Часть войска двигалась на ладьях по Днепру, а другая — по суше вдоль берега на лошадях. Греки снова узнали о прибытии вражеского войска и отправили послов с предложением заключить мир.

Условия договора с Византией 944 г. включали:

— требование для русских купцов иметь при себе княжескую грамоту с указанием количества кораблей, имён торговых послов и простых купцов, а также изъятие оружия у всех прибывших;

— ограничение времени пребывания русских купцов в Константинополе шестью месяцами, при этом они должны входить в город через одни ворота в сопровождении царского мужа без оружия и торговать в течение указанного времени, после чего они должны выйти обратно; охрана купцов поручалась царскому мужу;

— льготные условия пребывания купцов, включая получение посольских окладов и пропитания от императора и бесплатное предоставление бани;

— отмену выплаты дани Византией и права беспошлинной торговли для Киева.

Таким образом, если мирный договор, подписанный князем Олегом в 911 году, освобождал русских купцов от уплаты обычной таможенной пошлины на все товары, то в мирном договоре, подписанном Игорем в 944 году, была восстановлена пошлина на ввоз и вывоз товаров из Константинополя русскими купцами.

Событие и год, который необходимо запомнить для решения заданий 1, 2, 3 и 5 КИМ ЕГЭ:

Восстание древлян и убийство князя Игоря (945 г.)

Известно, что в начале своего правления Игорю пришлось наказать древлян за отказ признать его власть, поэтому на них было наложено больше дани, чем на другие племена. Согласно летописи, после завершения полюдья, в том числе у древлян, Игорь решил собрать больше. Отправив большую часть дружины в Киев, он вернулся за новой данью в древлянский город Искоростень. Древляне во главе со своим князем Малом убили Игоря.

Из исторического источника (задания 6, 13, 14 КИМ ЕГЭ)

В год 6453 (945). В тот год сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам». И послушал их Игорь — пошёл к древлянам за данью и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошел он в свой город. Когда же шёл он назад, — поразмыслив, сказал своей дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу ещё». И отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идёт снова, держали совет с князем своим Малом: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьем его, то всех нас погубит». И послали к нему, говоря: «Зачем идёшь опять? Забрал уже всю дань». И не послушал их Игорь; и древляне, выйдя из города Искоростеня, убили Игоря и дружинников его, так как было их мало. И погребён был Игорь, и есть могила его у Искоростеня в древлянской земле и до сего времени…

Сказали же древляне: «Вот убили мы князя русского; возьмём жену его Ольгу за князя нашего Мала и Святослава возьмем и сделаем ему, что захотим».

Повесть временных лет, XII в.

Информация для решения задания 4 КИМ ЕГЭ:

Географический объект — Искоростень.

Событие (явление, процесс) — восстание древлян.

Время, когда произошло событие (явление, процесс) — 940-е гг.

Для решения задания 20 КИМ ЕГЭ необходимо уметь находить сходства/различия во внутренней и внешней политики князей Олега и Игоря.

6) Правление Ольги (945—964)

После смерти Игоря его жена Ольга правила за малолетнего сына Святослава.

Отомстила древлянам за смерть Игоря (945 г.)

Убив Игоря, древляне отправили своих послов в Киев к Ольге. Первое посольство древлян, которое предлагало Ольге в качестве мужа своего князя Мала, было сброшено с ладьёй в большую яму и заживо закопано в землю, второе сожжено в бане. Затем Ольга устроила тризну на могиле Игоря. По славянскому обычаю ритуальная трапеза проводилась над могилой знатного мужа через год после его смерти. На поминальном пиру по приказу Ольги перепившие древляне были перебиты.

После этого Ольга с дружиной отправилась в древлянский Искоростень. Когда киевское войско во главе с воеводой Свенельдом и опекуном малолетнего князя Святослава — Асмудом — готовилось к битве с древлянами, именно Святослав, согласно обычаю, начал битву, бросив копьё в сторону врага. Копьё упало под ноги коня, потому что князь был слишком мал и не мог метнуть копьё далеко. Свенельд и Асмуд обратились к дружине с призывом: «Князь уже начал; последуем, дружина, за князем». Искоростень был осаждён всё лето. Как сообщает летопись, Ольга предложила древлянам дать в качестве дани по три голубя и три воробья с каждого двора. К ногам голубей привязали зажжённую паклю с серой, и их отпустили; когда птицы вернулись в свои гнёзда, в городе начался пожар. Согласно летописи, погибло около 5000 человек.

Мнение историков

Между прочим, археологи подтверждают трагическую участь летописного Искоростеня: по их данным, древний город был полностью уничтожен огнём в середине Х века, а сменивший его древлянский город возник уже на новом месте, на некотором отдалении от прежнего, и был укреплен совсем не так хорошо, как тот.

А. Карпов

Событие и год, который необходимо запомнить для решения заданий 1, 2, 3 и 5 КИМ ЕГЭ:

Налоговая реформа княгини Ольги: введение уроков и погостов (945 г.)

Для предотвращения повторения участи Игоря в будущем княгиня провела первую налоговую реформу в 945–947 годах, которую историки назвали «повозом». Реформа включала следующие аспекты:

— установлены «уроки» (размер дани) и «погосты» (места сбора дани);

— назначены княжеские тиуны, осуществляющие контроль над сбором налогов.

Возможная формулировка задания 19 КИМ ЕГЭ:

«Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия „погосты“. Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие применительно к истории России. Приведённый факт не должен содержаться в данном Вами определении понятия.»

С тех пор князь практически не участвовал в сборе дани. Взимание полюдья значительно сократилось во времена Святослава Игоревича, а позднее, в 980 г., полностью прекратилось с приходом к власти Владимира Святославича.

Причины проведения налоговой реформы княгиней Ольгой (для решения задания 18 КИМ ЕГЭ):

1) необходимость восстановления порядка после убийства князя Игоря древлянами;

2) стремление к централизации власти и ослаблению влияния племенных князей;

3) создание системы контроля над сбором дани и предотвращение злоупотреблений со стороны князей.

Последствия проведения налоговой реформы (для решения задания 18 КИМ ЕГЭ):

1) упорядочение сбора дани;

2) освобождение князей от ежегодных объездов больших территорий;

3) реформа позволила эффективно управлять территориями и контролировать сбор дани, повысила авторитет княгини и её сына;

4) создание погостов на новых землях, не охваченных полюдьем, способствовало объединению;

5) налоговая реформа стала важным этапом становления государственности.

Событие и год, который необходимо запомнить для решения заданий 1, 2, 3 и 5 КИМ ЕГЭ:

Поездка княгини Ольги в Византии и принятие крещения (957 г.)

В 957 г. княгиня Ольга отправилась в путешествие в Византию. В это время византийским императором был Константин VII Багрянородный. Точная дата прибытия Ольги в Константинополь неизвестна, но, согласно свидетельствам византийского императора, первая встреча с ним состоялась в начале сентября. Можно предположить, что княгине пришлось долго ждать аудиенции у императора.

За время пребывания в столице княгиня Ольга глубоко познакомилась с её культурой и традициями. Особое влияние на неё оказало христианство — новая вера нашла отклик в её душе. После тщательного изучения и осмысления Ольга приняла твёрдое решение принять крещение.

После встречи с императором Константином Багрянородным Ольгу также приняла его жена Елена. Вторая встреча состоялась в октябре 957 г. Считается, что именно в промежутке между этими двумя официальными встречами Ольга приняла крещение в храме Святой Софии под именем Елена. Посещение Ольгой этого храма является историческим фактом.

Информация для решения задания 4 КИМ ЕГЭ:

Географический объект — Константинополь.

Событие (явление, процесс) — крещение княгини Ольги.

Время, когда произошло событие (явление, процесс) — 950-е гг.

Последствия крещения княгини Ольги в Византии (для решения задания 18 КИМ ЕГЭ):

1) укрепление отношений с Византией;

2) рост числа людей, принявших христианство по примеру Ольги, среди населения Руси благодаря её деятельности после крещения;

3) влияние крещения Ольги на выбор князя Владимира (внука) в пользу христианства по византийскому образцу;

4) основание княгиней Ольгой нескольких храмов на Руси, что способствовало проникновению христианской культуры на Русь.

Управление государством во время военных походов сына Святослава. Руководила обороной Киева от печенегов в 968 г.

Во время похода Святослава на Дунай на Киев напали печенеги. Город был осаждён в течение долгого времени, поэтому в Киеве начался голод. Через некоторое время на противоположном берегу Днепра показалось войско Претича, одного из воевод Святослава, оставленных на Руси. Ночью воины Претича сели в ладьи и затрубили в трубы. Печенеги решили, что это войско самого Святослава, и стали бежать. Печенеги отступили.

Из исторического источника (задания 6, 13, 14 КИМ ЕГЭ)

Пришли впервые печенеги на Русскую землю, а Святослав был тогда в Переяславце, и заперлась Ольга со своими внуками — Ярополком, Олегом и Владимиром в городе Киеве. И осадили печенеги город силою великой: было их бесчисленное множество вокруг города, и нельзя было ни выйти из города, ни вести послать, и изнемогали люди от голода и жажды. И собрались люди той стороны Днепра в ладьях, и стояли на том берегу, и нельзя было никому из них пробраться в Киев, ни из города к ним. И стали тужить люди в городе, и сказали: «Нет ли кого, кто бы смог перебраться на ту сторону и сказать им: если не подступите утром к городу, — сдадимся печенегам». И сказал один отрок: «Я проберусь», и ответили ему: «Иди». Он же вышел из города, держа уздечку, и побежал через стоянку печенегов, спрашивая их: «Не видел ли кто-нибудь коня?». Ибо знал он по-печенежски, и его принимали за своего, И когда приблизился он к реке, то, скинув одежду, бросился в Днепр и поплыл, Увидев это, печенеги кинулись за ним, стреляли в него, но не смогли ему ничего сделать, На том берегу заметили это, подъехали к нему в ладье, взяли его в ладью и привезли его к дружине. И сказал им отрок: «Если не подойдете завтра к городу, то люди сдадутся печенегам». Воевода же их, по имени Претич, сказал: «Пойдем завтра в ладьях и, захватив княгиню и княжичей, умчим на этот берег. Если же не сделаем этого, то погубит нас Святослав». И на следующее утро, близко к рассвету, сели в ладьи и громко затрубили, а люди в городе закричали. Печенеги же решили, что пришел князь, и побежали от города врассыпную. И вышла Ольга с внуками и людьми к ладьям. Печенежский же князь, увидев это, возвратился один к воеводе Претичу и спросил: «Кто это пришел?», А тот ответил ему: «Люди той стороны (Днепра)», Печенежский князь спросил: «А ты не князь ли?». Претич же ответил: «Я муж его, пришел с передовым отрядом, а за мною идет войско с самим князем: бесчисленное их множество». Так сказал он, чтобы их припугнуть. Князь же печенежский сказал Претичу: «Будь мне другом». Тот ответил: «Так и сделаю». И подали они друг другу руки, и дал печенежский князь Претичу коня, саблю и стрелы. Тот же дал ему кольчугу, щит и меч. И отступили печенеги от города, и нельзя было коня напоить: стояли печенеги на Лыбеди. И послали киевляне к Святославу со словами: «Ты, князь, ищешь чужой земли и о ней заботишься, а свою покинул, а нас чуть было не взяли печенеги, и мать твою, и детей твоих. Если не придешь и не защитишь нас, то возьмут-таки нас. Неужели не жаль тебе своей отчины, старой матери, детей своих?». Услышав это, Святослав с дружиною быстро сел на коней и вернулся в Киев; приветствовал мать свою и детей и сокрушался о перенесенном от печенегов. И собрал воинов, и прогнал печенегов в степь, и наступил мир.

Повесть временных лет, XII в.

11 июля 969 г. Ольга скончалась (дата её смерти сохранилась в церковной традиции).

Мнение историков

Она запретила отправлять по себе языческую тризну и была погребена Христианским Священником на месте, ею самою для того избранном. Сын, внуки и благодарный народ оплакали её кончину. Предание нарекло Ольгу Хитрою, Церковь Святою, История Мудрою… При Ольге Россия стала известной и в самых отдалённых странах Европы.

Н. М. Карамзин

7) Правление Святослава (964—972)

Святослав — сын князя Игоря и княгини Ольги. Наставником Святослава был варяг Асмуд, опытный воевода.

Из исторического источника

В год 6472 (964). Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых, и быстрым был, словно пардус (гепард), и много воевал. В походах же не возил за собою ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину и зажарив на углях, так ел; не имел он шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах, — такими же были и все остальные его воины, И посылал в иные земли со словами: «Хочу на вас идти».

Повесть временных лет, XII в.

Присоединение земель вятичей (964—966 гг.)

Первый известный поход Святослава состоялся в 964 г. против вятичей, которые всё ещё платили дань хазарам. Через эти земли проходил торговый путь, ведущий караваны с Востока через Хазарский каганат и Волжскую Булгарию на Русь.

Святослав Игоревич воевал и на Волге. Этот поход был частью его войны с Хазарским каганатом. Войска Святослава разграбили столицу Волжской Булгарии и другие города.

Вскоре Святослав совершил ещё один поход на вятичей и победил их. Они стали платить дань Руси.

Однако киевские князья вплоть до конца XI века не считали земли вятичей важной частью своих владений, редко посещали их и отдавали младшим сыновьям. Это было связано с тем, что большая часть этих земель была малоплодородной и малонаселённой.

Эти территории находились в стороне от торгового пути «из варяг в греки», и сбор дани здесь считался опасным и сложным.

Событие и год, который необходимо запомнить для решения заданий 1, 2, 3 и 5 КИМ ЕГЭ:

Разгром Хазарского каганата в 965—966 гг.

В 965 г. Святослав отправился в поход против Хазарского каганата. Русы захватили и сожгли столицу хазар, город Итиль, и их форпост на Дону, город Саркел, который впоследствии стал русским городом Белая Вежа. Волжский торговый путь был открыт для Руси.

Святослав разграбил и хазарский торговый город Семендер.

Далее Святослав прошёл от Каспийского моря к Чёрному, одержал победу над ясами и касогами. В это время произошло подчинение русскому князю Тмутаракани на Таманском полуострове и взятие Керчи (Корчева). Таким образом, территории русских земель достигли устья реки Кубань и побережья Азовского моря, где впоследствии образовалось русское Тмутараканское княжество.

В результате этих походов Хазарский каганат был полностью разгромлен.

События и даты, которые необходимо запомнить для решения заданий 1, 2, 3 и 5 КИМ ЕГЭ:

Дунайские походы Святослава 967–968 и 970–971 годах. Война с Византией

Около 967 г. в Киеве появился посол от византийского императора Никифора Фоки, который принёс в дар Святославу «15 кентинариев золота» (455 килограммов) с целью убедить русского князя отправиться в военный поход против Дунайской Болгарии. Святослав принял предложение, но не так как того хотел византийский император. В 967–968 гг. состоялся первый Дунайский поход Святослава против Болгарии. Летописец упоминает о 80 городах, захваченных русами. Быстро разгромив болгар, Святослав занял богатый город Переяславец и обосновался в дельте Дуная. Святослав хотел сделать Переяславец своей столицей, потому что считал этот город выгодным местом для торговли и управления.

В это время печенеги совершили опустошительный набег на южные границы Руси и осадили Киев. Святослав, оставив в Переяславце часть войска, со своей конной дружиной поспешил обратно на Русь, чтобы защитить свою столицу. Вернувшись в Киев, Святослав обнял свою мать и детей, выражая сожаление о случившемся. Собрав воинов, он прогнал печенегов обратно в степи, восстановив мир. В 969 г. Святослав сказал своей матери и боярам: «Мне не нравится сидеть в Киеве, я хочу жить в Переяславце на Дунае, ведь там находится центр моей земли, куда стекаются все богатства: из Греции — золото, ткани, вино и разнообразные фрукты, из Чехии и Венгрии — серебро и лошади, из Руси — меха, воск, мёд и рабы».

В 969–971 гг. князь совершил второй Дунайский поход. К этому времени болгары заключили военный союз с византийцами и захватили Переяславец. Святославу пришлось снова сражаться с болгарами. Новый византийский император Иоанн Цимисхий (969–976), осознав серьёзную угрозу со стороны Святослава и его опытных воинов, решил начать мирные переговоры. Однако весной 971 г., собрав значительные силы, византийский император нарушил перемирие и возобновил военные действия против Святослава. Иоанн Цимисхий неожиданно для русов прорвался через Балканские горы и вторгся в Болгарию, где сразился с князем Святославом. Во время битвы союзники покинули Святослава, и преимущество оказалось на стороне Византии. Войска Цимисхия окружили русскую армию в дунайской крепости Доростол. В боях русы проявили удивительную стойкость, производя неоднократно вылазки против врага.

Из исторического источника

И пошёл Святослав на греков, и вышли те против русских. Когда же русские увидели их — сильно испугались такого великого множества воинов, но сказал Святослав: «Нам некуда уже деться, хотим мы или не хотим — должны сражаться. Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвым не ведом позор. Если же побежим — позор нам будет…»

Повесть временных лет, XII в.

В июле 971 г. Святослав попытался прорвать окружение, но получил ранение в бою, и русам пришлось отступить. Начались переговоры. Был заключен новый мирный договор:

— между Русью и Византией устанавливался мир;

— войско Святослава должно было покинуть Дунай;

— русы обязались больше не нападать на греческие земли.

Святослав также обратился к Иоанну Цимисхию с просьбой помочь ему пройти через печенежские земли, и византийский император пообещал это сделать. В то же время к печенегам было отправлено посольство с золотом и дорогими подарками, а также просьбой императора напасть на Святослава во время его возвращения в Киев. Печенеги напали на дружину Святослава в пути и всех перебили, пал и сам князь. Печенежский хан Куря, убив Святослава, сделал из его черепа чашу и пил из неё, чтобы родившийся у него ребенок получил качества сильного и храброго врага.

Мнение историков

Таким образом закончил жизнь сей Александр (Македонский — прим. автора) нашей древней истории, который столь мужественно боролся и с врагами, и с бедствиями…

Н. М. Карамзин

Для решения задания 20 КИМ ЕГЭ необходимо уметь находить сходства/различия во внешней политике князей Олега и Святослава.

События, рассмотренные в данном параграфе также изображены на следующих картинах (необходимо для решения заданий 7, 15 и 16 КИМ ЕГЭ):

1) «Призвание князя», А. Д. Кившенко, 1880 г.

2) «Призвание варягов» В. М. Васнецов, 1909 г.

3) «Встреча Олега с кудесником», В. М. Васнецов, 1899 г.

4) «Прощание Олега с конем», В. М. Васнецов, 1899 г.

5) «Олег у костей коня», В. М. Васнецов, 1899 г.

6) «Олег прибивает щит к вратам Царьграда», А. Д. Кившенко, 1874 г.

7) «Убиение Олегом Аскольда и Дира», К. В. Лебедев, 1916 г.

8) «Князь Игорь собирает дань с древлян в 945 году», К. В. Лебедев, 1901—1908 гг.

9) «Княгиня Ольга (Крещение)», С. А. Кириллов, 1993 г.

10) «Княгиня Ольга», В. М. Васнецов, 1985—1893 гг.

11) «Крещение княгини Ольги в Константинополе», И. А. Акимов, 1792 г.

12) «Встреча Святослава с византийским императором Цимисхием на берегу Дуная», К. В. Лебедев, 1880-е гг.

13) «Великий князь Святослав, целующий мать и детей своих по возвращении с Дуная в Киев», И. А. Акимов, 1773 г.

Вопросы из ЕГЭ (Часть 1)

Рекомендации составителей КИМ ЕГЭ

Каждый вариант экзаменационной работы ЕГЭ 2025 г. состоит из двух частей и включает в себя 21 задание. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом. Количество правильных ответов в формулировках заданий 6 и 12 не фиксируется, их может быть от двух до четырех. Правильное выполнение каждого из заданий 2, 8, 9, 10 и 11 оценивается 1 баллом. Правильное выполнение каждого из заданий 1, 3, 5, 6, 7, 12 оценивается 2 баллами. Правильное выполнение задания 4 оценивается 3 баллами.

1 (1 в КИМ). Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

СОБЫТИЯ

А) объединение Киева и Новгорода под властью одного князя

Б) гибель киевского князя Святослава Игоревича

В) восстание древлян