Бесплатный фрагмент - Французская революция 1789–95 годов в освещении И. Тэна

В. Герье. Французская революция 1789–95 годов в освещении И. Тэна.

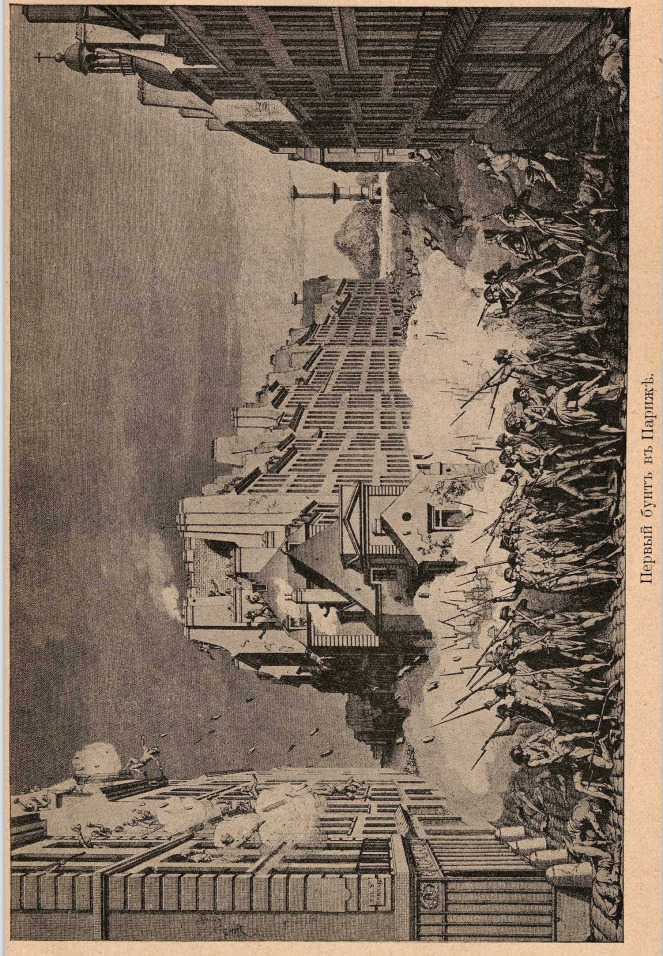

С портретом И. Тэна и 32 портретами и иллюстрациями

Санкт-Петербург, издание А. С. Суворина 1911

Предисловие

Книга И. Тэна совершила перелом в суждениях о французской революции 1789–95 годов. Она не только вынесла на поверхность истории огромную массу фактов прежде неизвестных или не замечаемых, она не только ярко осветила такие стороны революционного движения, которые оставались в тени, — но она заменила самую мерку этого движения новою. Такое крупное явление в современной историографии должно было привлечь к себе внимание всех изучающих историю, и особенно преподавателей её. Это и побудило меня посвятить четырем томам «Истории возникновения современной Франции» Тэна ряд отдельных очерков, которые появились на страницах «Вестника Европы». Ознакомление читателей с книгой Тэна я считал тем более важным, что русское общество знакомилось с французской революцией лишь по апологиям её, Тьера, Мишле́ и Луи Блана, а книга Тэна не находила себе переводчика.

Сочинение Тэна не учебник истории революции, в котором отмечаются год за год, с известной равномерностью выдающиеся события эпохи. Он едва касается дипломатической и военной истории революции, которая так часто служила другим историкам отводом глаз от внутренних насилий и террора. Тэн не пересказывает общеизвестное, но зато обогащает историю революции новыми фактами и освещает сконцентрированным светом существенные её стороны, невыясненные его предшественниками, прежде всего происхождение революции. До Тэна указывали, как на причину революции, только на разные недостатки старого порядка, не принимая во внимание, что эти недостатки требовали реформ, а не революции. Тэн впервые выяснил, какую существенную роль при её возникновении играл и какое влияние имел на её ход революционный дух — l’esprit révolutionnaire, обуявший руководящие классы французского общества. Тэн превосходно анализировал этот дух и его происхождение. Как известно, Тэн был специалистом в психологии и давно настаивал на применении психологического анализа к истории. В данном случае он сам оправдал свой метод в блестящем опыте.

Торжество революционного духа, т.е. настроения, сложившегося из веры в отвлеченные политические догмы, из политических страстей и классовых интересов — обусловливалось обстоятельствами, также впервые выясненными Тэном. Когда по Франции разнеслась весть, что король созывает Генеральные штаты, или народ, как толковали этот акт, Францию охватила смута, стихийная анархия — l’anarchie spontanée, как ее называет Тэн. На описание этой смуты и собирание фактов, ее характеризующих, Тэн положил не мало труда; и читатель выносит из книги Тэна впечатление, что задолго до открытой революции в Париже вся Франция уже была охвачена революцией, состоявшей в том, что везде буйствовала толпа, а власти везде бездействовали. В деревнях анархия выражалась в погромах, пожарах, грабежах, уничтожении чужой собственности и прекращении всяких платежей, частных и казенных. В городах анархия проявлялась в насильственном уничтожении застав для сбора акциза, также в грабежах и всеобщем неповиновении.

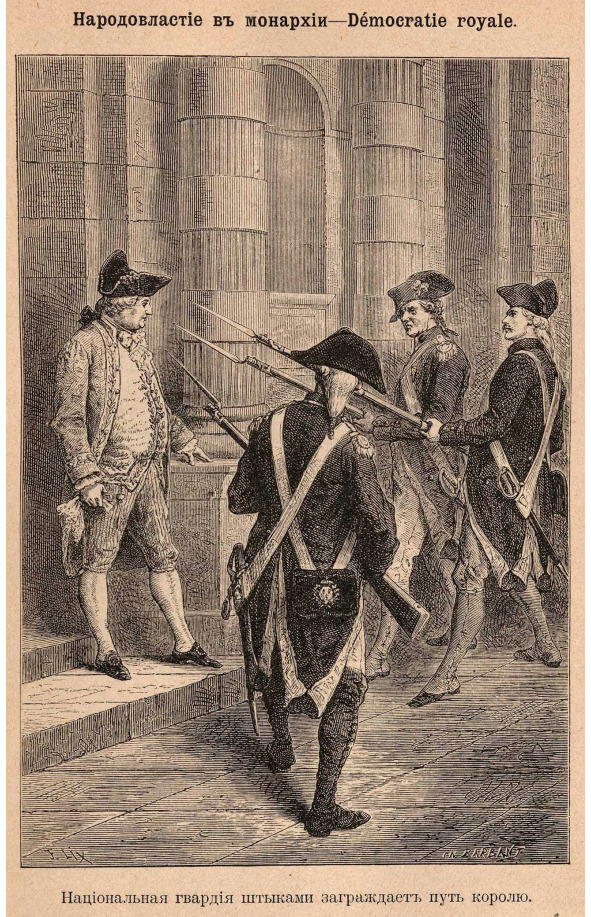

Эта стихийная анархия поддерживалась тем, что в самом начале революции центральная власть была парализована. Генеральные штаты провозгласили себя Национальным собранием, а это собрание присвоило себе несмотря на протест короля, учредительную власть. С этой минуты во Франции не было более правительственной власти: королевская власть была подорвана, а многоголовое Учредительное собрание не представляло собою правительства. Таким образом анархия становилась во Франции хронической, или, по выражению Тэна, за стихийной последовала анархия, упроченная законодательством. Дело в том, что Учредительное собрание, разрабатывая новую организацию Франции и оставляя за королем и его министрами исполнительную власть, лишило их всяких исполнительных органов, а всю административную и судебную власть поручило местным выборным органам, с весьма слабым иерархическим подчинением друг другу и с предоставлением муниципалитетам, т.е. городским и волостным управам, не только заведывание полицией и городской милицией, но и распоряжение местными войсковыми отрядами.

Недостатки конституции 1791 года были и прежде выставлены на вид её критиками, но еще никто из них не давал такой полной и обоснованной картины внутренней анархии Франции, как Тэн, и никто не выяснил так убедительно, как он, её неминуемые последствия.

В государстве, утратившем свой центральный орган, возникает, если оно живуче, новый вместо прежнего — лучший, или худший. Так было и во время французской революции. Прежние её историки, исключительно посвящая свое внимание заседаниям законодательных собраний, не замечали знаменательного факта, что преобладающая в государстве сила мало-помалу сосредоточивалась вне этих собраний. Колыбелью этой новой силы были политические клубы, преимущественно якобинский. В выяснении и должной оценке этого факта заключается капитальная заслуга Тэна. С полным основанием он озаглавливает эпохи революционной истории не названием сменявшихся законодательных собраний, а ролью, сыгранною якобинцами: за эпохой анархии у него следует эпоха завоевания Франции якобинцами (la conquête jacobine), а за этим — эпоха владычества якобинцев (le gouvernement jacobin). В этих отделах своей истории Тэн снова становится неутомимым исследователем, собирающим бесконечную вереницу фактов (les petits faits) для своей исторической картины — роста якобинского владычества и его последствий, но эта кропотливая работа снова освещается психологическим методом.

Тэн задолго до своего обращения к истории признал якобинца господствующим типом французской революции — подобно типу пуританина в английской революции; отсюда необходимость психологического объяснения происхождения этого типа. Здесь, в своей истории революции, он и дает обстоятельное объяснение происхождения этого типа из взаимодействия психических черт и влияния исторического момента. Затем он следит за постепенным обострением этого типа, размножением его и захватом власти в Конвенте, выразившемся в организации чисто якобинского комитета общественного спасения, ознаменовавшего собою наступление систематического террора. Последний отдел книги посвящен характеристике этого террора и подведению его итогов, при чем оказывается, что ужасы гильотины, обращенные преимущественно против имущих классов, представляли собою лишь небольшую часть страданий, обрушившихся на французский народ при якобинском владычестве.

Критический анализ, которому Тэн подвергает государственные и социальные теории якобинства, посредством изложения их фактических результатов, тем вразумительнее, что он противополагает этим теориям истинные принципы человеческого общежития, которые одни лишь в состоянии предохранить демократию от одичания, от состояния тех дикарей, которые, по словам Монтескьё, срубали дерево, чтобы воспользоваться его плодами.

Печатая в свое время свои критические очерки книги Тэна о революции, я был далек от мысли, что мне придется быть очевидцем аналогического потрясения в России. Издавая теперь отдельной книгой эти очерки с необходимыми дополнениями и изменениями, я полагаю, что освещение, данное Тэном французской революции, имеет в настоящее время для русских читателей новый интерес, являясь в то же время освещением и недавно пережитых ими событий. И мы пережили возраставшее за последние десятилетия революционное настроение, слагавшееся из веры в отвлеченные неясные теории, и из идеализации политических революций, основанной на простой подражательности и плохом знакомстве с историей, — настроение, захватившее даже людей, стоявших близко к науке и к практической общественной деятельности. И мы пережили тяжелый политический кризис, когда люди, призванные к участию в законодательстве, протянули руки к правительственной власти и, грозя восстанием и гневом народа, требовали, чтобы «исполнительная власть» покорилась им. На наших глазах уже намечалась и сила, собиравшаяся опутать Россию своими сетями на подобие якобинской организации. На другой день после объявления манифеста 17 октября съезд главных деятелей освободительного движения опубликовал свой манифест, в котором объявил задачей конституционно-демократической партии достижение Учредительного собрания, при чем Государственная Дума может служить для партии лишь одним из средств на пути к осуществлению той же цели, с сохранением постоянной и тесной связи с общим ходом освободительного движения вне Думы. Для достижения своей цели съезд предначертал организовать повсюду губернские и порайонные комитеты партии с подчинением их центральному комитету, предоставлявшему себе общее руководство. В воззвании к народу центральный комитет заявлял, что «сам народ должен через своих выборных управлять всеми делами в государстве, писать законы и устанавливать порядки». Последнее же слово этого воззвания гласило: «А когда придет время выбирать народных представителей, надо сделать так, как укажет комитет партии, потому что, если действовать вразброд, выбирать кому кто приглянется, то никто не попадет в Думу из тех, кому надо попасть для пользы народа!» [1] — А что могло бы из этого выйти, об этом подробно свидетельствуют два тома Тэна о хозяйничании якобинцев во Франции. К счастью, эти затеи не осуществились. В этом отношении аналогия между французской революцией и «освободительным движением» прерывается. Россия вышла из смутной годины с обновленным, повышенным политическим строем и с законодательной программой, обещающей развитие экономического благосостояния и культурный подъем массы сельского населения. В высшей степени характерно при этом, что поборники «освободительного движения», во всем руководившиеся примером революции 1789 года, отступили от неё именно в этом отношении. Французская революция была, по крайней мере в своем начале, действительно освободительным движением, избавивши миллионы французских крестьян от пережитков старины и стеснительных сервитутов и сделавши их свободными собственниками земли.

Мы заключаем наше предисловие историческим воспоминанием, которое может послужить оправданием и самой книги. После террора молодая графиня де Шатенэ, семья которой была одной из его жертв, встретилась в знакомой семье в городке Шатильоне с 26-летним, молчаливым, генералом Бонапарте, на пути его в Париж. Между ними завязался разговор, продолжавшийся четыре часа. Речь коснулась, конечно, и террора. Наполеон объяснил своей собеседнице, что армия была непричастна к террору, даже мало знала о нем. Он прибавил к этому, что можно делать зло, можно даже много его натворить, не будучи на самом деле злодеем: какая-нибудь подпись, необдуманно сделанная, может стоить жизни многочисленных жертв. «Картины, сказал он, на которых бы развертывалось, в действиях и сценах, зло, проистекшее от решения, принятого необдуманно, вот что следовало бы часто выставлять перед глазами людей; и тогда человечество находило бы в них самих охрану и убежище от грозящего ему зла».

«Тысячи раз, прибавила рассказчица, эта мысль приходила мне на память».

В. Герье.

Глава первая. Историки Революции

1. Предшественники Тэна

Самым крупным из исторических событий нового времени по впечатлению, произведенному им на современников, и по его последствиям для потомков, самым важным по обширности его влияния и по практическому его значению нужно, конечно, признать французскую революцию конца XVIII века; в отличие от других аналогических по названию явлений в истории Франции, ее называют великой революцией. Это событие было завершением всей предшествовавшей истории этой страны и послужило основанием для дальнейшей её истории; оно было причиной возрождения всей юго-западной части европейского материка, внесло новые идеи и учреждения в общеевропейскую жизнь и оставило неизгладимые черты на современной цивилизации. Поэтому, без изучения и без свободной от предрассудков оценки французской революции нельзя верно понять ни прошлой, ни современной истории Франции, нельзя вникнуть в причины, определившие историю значительной части европейских государств в XIX веке, нельзя, наконец, дать себе ясного отчета о движении нашей духовной жизни и стоять на уровне современной цивилизации.

Но изучение и оценка исторических событий всегда сопряжены со значительными затруднениями. С литературным и художественным произведением легко познакомиться; оно представляется цельно и непосредственно эстетическому чувству читателя или зрителя. Даже если подступаешь к нему с предубеждениями, оно постепенно берет свое и иногда бессознательно увлекает критика за тесные рамки школы или преданий. Исторические же события представляются наблюдателю не непосредственно; их можно изучать лишь в зеркале, в котором они отражаются, т.е. с помощью какого-нибудь исторического сочинения. Но дело в том, что никакое историческое сочинение не может быть действительным зеркалом событий, т.е. механическим, пассивным отражением их, ибо всякое сочинение есть не только дело индивидуального творчества, но и плод той эпохи, той теории, того мировоззрения, под влиянием которого писал историк. И нигде это явление не обнаруживается так ясно, как в литературной истории французской революции. Во всех замечательных сочинениях об этом событии мы видим последовательный отголосок тех политических теорий и стремлений, тех надежд и настроений, которые пережило французское или европейское общество в XIX веке. Кто незнаком с богатой умственной жизнью этого общества, с влиянием, которое оно имело на современных историков, и с интересами, в виду которых последние приступали к своей литературной деятельности, — тот не будет иметь ключа к их произведениям. Исторический процесс, начавшийся с французской революции, продолжает совершаться, и каждый момент этого процесса отражался в особом определенном взгляде на французскую революцию и различных её деятелей, и служил особой точкой отправления для известных историков революции.

Вследствие этого, для изучения великого события, о котором мы завели речь, недостаточно простого знакомства с сочинениями, в которых оно описано. Необходимо каждое из таких сочинений оторвать, так сказать, от почвы, на которой оно выросло, изучить среду, отразившуюся на историке, познакомиться с его идеалами и стремлениями, найти его угол зрения, чтобы ясно понять распределение света и тени в его картине. Одним словом, необходим критический разбор каждого из этих произведений.

Справедливость этих замечаний легко доказать на каждом из наиболее известных сочинений о французской революции, на сочинениях Тьера, Минье, Луи Блана, Мишле, Зибеля, Дювержье-де-Горанна [2] и Кине. Все названные здесь нами произведения знаменуют собою различные эпохи, пережитые французским обществом после революции, и отражают на себе различные моменты внутренней истории этого общества от восстановления легитимной монархии до владычества народного избранника, Наполеона III. Все авторы приведенных сочинений (за исключением автора вышеупомянутой немецкой истории революции) принадлежали в свое время к оппозиции, их сочинения являются, таким образом, выражением взглядов оппозиционной части общества, той части, которая своим неудовольствием подготовляла предстоявший переворот и которой было суждено господствовать в последовавшем затем периоде. Так, Тьер является представителем либеральной журналистики с революционным оттенком, которая содействовала свержению монархии легитимизма. Луи Блана и Мишле́ можно считать представителями двух главных оппозиционных стремлений, подкопавших силу и популярность конституционной монархии Людовика-Филиппа — оппозиции социалистической и оппозиции демократическо-республиканской. Наконец, сочинения Дювержье-де-Горанна и Кине, вышедшие в 1857 и 1865 годах, указывают на двоякую оппозицию в французском обществе против безответственного представителя народовластия — на оппозицию, исходившую из кругов, оставшихся верными преданиям парламентарной монархии, и, с другой стороны, на оппозицию, желавшую восстановить народовластие в республиканских формах. При этом нельзя не обратить внимание на то, что единственное французское сочинение, рассматривавшее революцию с точки зрения конституционной монархии, вышло в то время, когда эта монархия перестала существовать во Франции; да и это сочинение представляет только сжатый анализ общего хода французской революции, а не последовательный рассказ событий, так что за изложением революции с парламентарной точки зрения мы должны обратиться к сочинению Зибеля, первый том которого вышел около того же времени (1853).

Вследствие такой солидарности названных историков с известными стремлениями современного им общества, задача их очень усложнилась. Каждый из них имел в виду не только события и людей прошлого, но, можно сказать, столько же людей настоящего, и желал воспользоваться историческим материалом, чтобы дать урок современникам, ободрить одних, запугать других. Так, Тьер и Минье желали доказать господствовавшим легитимистам, что революция — не заблуждение и не преступление, что якобинская диктатура была вызвана борьбой с внутреннею реакцией и иностранным нашествием, и что ужасы террора были спасением Франции. Луи Блан стремился доказать способом гегелевской диалектики, что история человечества ведет к установлению коммунизма, что французская революция была началом новой блаженной эры, и что те из вождей революции, которые наиболее сделали для осуществления братского идеала, должны считаться благодетелями человечества. Вдохновленная книга Мишле является реакцией республиканского идеализма против кровавой диктатуры, и реакцией демократического народничества против аристократии вождей. В его изображении революция представлена стремительным потоком, ринувшимся из недр народной жизни, поднимавшим и уносившим по своей воле честолюбивых марионеток, думавших управлять потоком по своим узким взглядам — и на счет этих «марионеток» отнесено в изложении Мишле все кровавое, все своекорыстное, все, что оскорбляет приверженца гуманности и свободы.

Наконец, историки, преданные принципам парламентарной монархии, изучали революцию для того, чтобы исследовать основание и условия конституционного порядка, и показать, по каким причинам и вследствие каких ошибок этот порядок не установился во Франции в конце XVIII века. Сочинение Зибеля имело, кроме того, задачею выяснить истинное отношение революционной Франции к остальной Европе и, вопреки уверениям французских историков, доказать, что ужасы якобинской диктатуры были излишними, так как не Европа угрожала Франции, а революция вызвала на борьбу Европу, и что не террор спас Францию, так как европейская коалиция потерпела неудачу не вследствие поражения, а вследствие разлада союзников, противоположности их интересов и неспособности вождей.

Уже это краткое указание основной задачи вышеупомянутых историков дает возможность представить себе, как своеобразно должен был сложиться у каждого из них общий взгляд на революцию, и как, вследствие этого, в их сочинениях известные стороны и вопросы должны были выступить на первый план, другие, напротив, стушевываться, некоторые деятели оказаться героями, другие же встретили равнодушие или строгое осуждение. Так, героями Тьера становятся все энергические сподвижники революции — организаторы, умевшие воспользоваться властью, и победоносные полководцы, покрывшие славой возродившуюся Францию; героями Луи Блана — иерофанты, постигнувшие тайну истории, и жрецы нового порядка, не дрогнувшие перед кровью и жертвами; любимцем конституционных историков должен был сделаться тот, кто один постиг истинные условия порядка, примиряющего свободу с монархией, и кто один был способен руководить революцией и остановить ее вовремя — граф Мирабо; героем же исторической поэмы Мишле является какой-то сказочный богатырь, бесплотный и неосязаемый для читателя, но везде присущий и всемощный — французский народ, без вождей, без партий, без аристократических и образованных слоев, вдохновленный как бы единою думой.

Таким образом, сочинения всех названных историков, преимущественно же те, которые написаны до 1848 года, отличаются более или менее одною общею чертой — апологетическим характером изложения. Целью каждого из историков была защита какой-нибудь идеи или партии в истории революции, защита, становившаяся в то же время обвинением противников той идеи или той партии, которые пользовались сочувствием автора; из этой цели, далее, вытекала необходимость объяснить, почему такая-то идея или партия, несмотря на свою правоту, не восторжествовала или пала после кратковременного торжества. Такое отношение историка к своей задаче имело свое основание и известную целесообразность. Оно вызывалось каким-нибудь практическим вопросом, занимавшим современное общество, или желанием историка противодействовать каким-нибудь предрассудкам и ложным взглядам, распространившимся насчет революции или известных деятелей той эпохи.

Между тем французская революция, как и всякое другое историческое событие, требовала прежде всего объективного научного изучения. Различные субъективные воззрения на революцию — хотя, конечно, никогда не утратят вполне своего значения, — должны уступить все более и более места чисто научному рассмотрению, которое одно может привести к единству разноречивые и нередко противоположные мнения, привести, так сказать, к одному знаменателю различные субъективные воззрения, дать известное мерило для оценки их. Научное же рассмотрение французской революции прежде всего обусловливается требованием, чтобы изучалась она как историческое событие, корни которого теряются в глубине предшествовавших веков, ход, характер и цель которого определяются ходом и свойством всей истории французского народа. Только когда будет достаточно выяснена вся связь между революцией и произведшей ее историей, можно будет с некоторою уверенностью определить влияние второстепенных её элементов, которые давали ей известный исторический колорит, и взвесить значение тех более или менее случайных обстоятельств, которые видоизменяли основной ход революции. Только тогда можно будет с достаточною объективностью оценивать идеи, стремления и всю индивидуальную деятельность вождей и жертв революции, можно будет судить о настоящих причинах успеха и гибели той или другой партии, — снимать осуждение, произносить приговоры и взвешивать меру личной ответственности.

Итак, научная постановка историографии французской революции зависит от сознания тесной связи между этим событием и предшествовавшей ему историей. А этому сознанию чрезвычайно мешало укоренившееся глубоко убеждение, что революция была полным разрывом с прошлым, что Франция после 1789 года не представляет ничего общего с Францией при старой монархии. Такое убеждение сложилось не только под впечатлением страшных потрясений и коренных перемен, последовавших во всей Европе вслед за переворотом 1789 года, но было главным образом следствием того энтузиазма, который воодушевлял и самих деятелей французской революции, и их современников. Благодаря этому энтузиазму, охватившему с такою порывистой силой такую обширную массу людей различных классов и национальностей, на французскую революцию стали смотреть, как на источник обновления и новой жизни — не только для Франции, но и для всего человечества. Этот взгляд разделяли с французами многие из политических противников их: вспомним слова, сказанные уже немолодым в то время Гёте прусским офицерам в критический день отступления прусской армии перед революционными войсками у Вальми: «Сегодня начинается новая эра для человечества; вы, господа, можете сказать, что присутствовали при её зарождении».

Чем сильнее было одушевление, вызванное революцией, и чем, с другой стороны, было глубже ожесточение против неё, тем менее как приверженцы, так и враги её были расположены отыскивать её связь с прошедшим, объяснять ее предшествовавшим историческим развитием — одни из опасения умалить заслуги революции, другие — из страха оправдать ее. Но по мере удаления от событий 1789 года, по мере охлаждения революционного энтузиазма и забвения страданий и попранных революцией интересов, должна была постепенно проявиться потребность изучать французскую революцию с исторической точки зрения. Приведение этой потребности к ясному сознанию есть бессмертная заслуга Токвиля. Он доказывал, что французская революция представляет собою не столько разрыв с историческим прошедшим Франции, сколько последовательное его завершение и дальнейшее его развитие в данном искони направлении. Это положение, которое в настоящее время можно принять трюизмом, имело в свое время значение великого научного открытия. Заслуга Токвиля в этом отношении так значительна, что с его сочинения: «Старый порядок и революция», вышедшего в 1856 году, можно начать новый период в историографии французской революции. Впрочем, основная идея этого сочинения, имевшего такое влияние на изучение революции — идея об исторической преемственности французской революции — была высказана Токвилем еще за 20 лет пред тем, правда, в статье, написанной для иностранного журнала и мало известной во Франции. [3] Идея о преемственности французской революции, о неразрывной связи исторического движения в дореволюционной и обновленной Франции, эта идея, без которой невозможно настоящее понимание ни истории Франции, ни значения революции, навсегда будет связана с именем Токвиля; но справедливость требует не упускать из виду, что одновременно с ним и другие ученые направляли свои исследования к разъяснению тех же мыслей. Сознание в необходимости изучать французскую революцию в связи с предшествовавшей историей подготовлялось двумя различными стремлениями исторической науки во Франции. С одной стороны, ученые, изучавшие ранние эпохи французской истории, стали подмечать родственные, аналогические черты между некоторыми событиями этих эпох и великой революцией и стали следить за ростом того политического элемента, который произвел переворот 1789 года. С другой стороны, писатели, изучавшие революцию или общество, непосредственно вышедшее из неё, раскрывали в последнем черты, стремления и идеи, чрезвычайно сходные с состоянием, с стремлениями и понятиями общества в предшествовавший период. В первом отношении особенное внимание следует обратить на исследования Огюстена Тьерри, преимущественно же на его сочинение: «Essai sur l’Histoire de la Formation et du Progrès du Tiers Etat», вышедшее в 1853 году; во втором отношении — на непосредственного предшественника Токвиля — Родо́. Задолго до книги Токвиля, — о «Старом порядке», появилось сочинение Родо́ о том же предмете, в котором в первый раз устройство и положение дореволюционной Франции подверглись серьёзному историческому анализу. [4] Автор этого сочинения приобрел известность как горячий защитник того же принципа децентрализации и местной свободы, который составлял задушевную цель всех стремлений и научных занятий Токвиля. Родо́ не только считал, подобно Токвилю, децентрализацию необходимым условием для установления свободы, но и единственным средством для достижения в будущем величия со стороны Франции, которая, по его мнению, низко пала. Глубокий интерес к вопросу о централизации и её историческому развитию во Франции навел как Токвиля, так и Родо́ на изучение старой монархии и её борьбы с феодальными остатками местной самостоятельности; но если знаменитый автор «Демократии в Америке» при этом держится на строго научной почве, и у него только изредка пробивается элегическое сожаление о погибшем строе, заключавшем в себе среди феодальных развалин зародыши свободных учреждении. Родо́ увлечен тенденцией за пределы научного беспристрастия, и, смешивая рутинную и эгоистическую привязанность к привилегиям, сохранившимся от феодальной раздробленности, с стремлениями к свободе и местному самоуправлению, нередко подает руку писателям-легитимистам, которые проводят мысль, что революция была гибельна для свободы, ибо разрушила учреждения, заключавшие в себе богатые задатки для развития политической и местной свободы.

После выхода сочинения Токвиля о «Старом порядке», интерес к этому предмету еще более усилился и вызвал несколько исследовании в том же направлении. Укажем на сочинение Буато [5] о «Состоянии Франции до 1789 года», вышедшее в 1861 году, автор которого старается, по следам Токвиля, проследить развитие централизации при старом порядке и описать её органы и учреждения, но с большим сочувствием к ней, доказывая, в противоположность своему предшественнику Родо́, несостоятельность исторических учреждений, сохранившихся до XVIII века. Особенное значение имеют, кроме того, в сочинении Буато́ те главы, в которых автор подверг тщательному изучению, на основании статистических данных, состояние духовенства и религиозных корпораций во Франции при Людовиках XV и XVI.

Изучение французского общества перед самой революцией, его политических идеалов и стремлений, его надежд, жалоб и требований, составляет предмет сочинения Шассена о «Духе Революции». [6] Автор его задался мыслью охарактеризовать Францию накануне революции с помощью инструкций и полномочий, данных избирателями депутатам, отправлявшимся в собрание генеральных штатов; но он не ограничился этим, а частыми отступлениями объясняет различные черты французского народа и правительства, отразившиеся потом на ходе самой революции, например, пренебрежение к индивидуальной свободе, влияние мелкой провинциальной интеллигенции — стряпчих, нотариусов и т. п. — на простой народ и прочем. Наконец, мы считаем необходимым упомянуть о специальном сочинении, о «Провинциальных собраниях при Людовике XVI», Леонса де-Лаверня, приобретшего известность своим исследованием о влиянии революции на положение французского земледелия. Сочинение Лаверня, написанное, на основании протоколов этих провинциальных собраний, чрезвычайно поучительно, во-первых, потому, что очень наглядно рисует экономическое состояние провинций и недостатки местной администрации; во-вторых, представляет в новом свете привилегированные классы накануне революции — их либерализм, готовность к жертвам и охоту заниматься местной администрацией. Неудивительно, что автор увлекся привлекательной картиной, им нарисованной, и слишком поддался вере в жизненность и способность к улучшению старого режима.

Под влиянием таких исследований прежнее пренебрежение к историческому способу объяснения, прежние догматические или полемические воззрения на революцию должны были все более и более уступать место более строгому, научному методу. Не в одних только специальных сочинениях стало проявляться желание пролить свет на революцию посредством изучения старой Франции, но самые историки революции все более и более проникались убеждением в необходимости завязать историческую нить, прерванную их предшественниками, и искать точку опоры для своего изложения не в догматических и политических принципах, а в генетическом методе изложения. Если первые историки революции исходят из мнения, что революция порождена злоупотреблениями, промахами и даже преступлениями правительственных лиц эпохи Людовиков XV и XVI, и довольствуются тем, что в виде введения к своему рассказу несколькими резкими штрихами набрасывают картину финансового кризиса, придворной расточительности и аристократических предрассудков, то следующие за ними историки дают все более и более места этому введению и захватывают все глубже и глубже явления, вызвавшие революцию и определившие её ход и характер. Интересно, например, сравнить краткий очерк «нравственного и политического состояния Франции в конце XVIII века», с которого Тьер начинает свое изложение французской революции, похожий скорее на завесу, скрывающую от нетерпеливого зрителя начало захватывающей драмы, чем на историческое введение — с тем тщательным научным исследованием, с помощью которого Зибель подготовляет читателя к пониманию изучаемого им переворота. Не довольствуясь сжатым, но чрезвычайно поучительным описанием экономического состояния, поземельной собственности и администрации накануне революции, Зибель рассматривает ее как звено в величественном историческом процессе, общем всей западной Европе, начиная с эпохи реформации. Такой прием, конечно, совершенно понятен со стороны ученого, вышедшего из школы, воспитанной на философии и привыкшей к универсальному пониманию явлений и в то же время к критическому объективному методу; он вполне естественен со стороны иностранного историка, не принадлежащего ни к одной из партий, спорящих из-за наследия революции; но подобное явление встречаем мы и среди французской историографии, если сопоставим ранних историков революции с позднейшими. Мы замечаем желание справляться с историей, или ссылаться на нее даже у таких писателей, которые — по своей ближайшей цели или по характеру своего ума — склонны к догматическим рассуждениям и отвлеченным приемам. Очень поучительно в этом отношении сочинение Кине́ и сравнение его приемов с приемами Мишле́, с которым у него так много общего в политических убеждениях и в основном взгляде на революцию. Мишле́, как известно, написал средневековую историю Франции, которую во многих отношениях можно назвать классической; он обладает необыкновенною способностью вживаться в эпоху и посредством богатого воображения воспроизводить ее перед читателем во всем её историческом колорите; тем не менее, когда он приступил к эпох революции, он так увлекся ею, что все прошедшее Франции задернулось перед ним как бы густою завесой; если он касается его, то только для того, чтобы показать всю противоположность его принципов жизненному духу новой эры. Он говорит, например, о христианстве, как о религии дореволюционной Франции; революция, по его мнению, исходит из начал, диаметрально-противоположных тому, что он считает сущностью христианства. Совершенно иначе смотрит Кине́ на связь революции и начавшегося с неё исторического периода с дореволюционной эпохой. Конечно, на него в этом отношения имело сильное влияние разочарование революцией 1848 года и трагическая судьба второй республики, завершившаяся в промежуток между сочинениями двух друзей. Кине́ обратился к изучению первой революции не для того, чтобы с юношеским энтузиазмом Мишле́ ее идеализировать, а чтобы «открыть и познать, почему столько и таких безмерных усилий, столько принесенных жертв, такая чудовищная трата людей оставили после себя такие еще несовершенные и уродливые результаты»? Его ответ заключается в том, что главная вина на стороне старой Франции. Он вооружается против писателей, которые не принимали в расчет всех преград, поставленных этой дореволюционной Францией на пути развития новой, и которые поэтому видели «по сю сторону 1789 года одну только ложь, а по ту — одну только правду». Но каково бы ни было его побуждение, Кине́ не хочет допустить, чтобы 1789 год представлялся какими-то непроходимыми «Пиренеями». Он вооружается против приема делать из революции «изолированный пункт во времени без отношения к прошедшему — эпоху, колеблющуюся в пустом пространстве, не прикрепленную к предшествовавшим эпохам», а потом привлекать к ответственности «человеческий дух», как будто он виновен в этом ненормальном зрелище. «Революция, говорит Кине́, как всякое другое событие, в связи с тем, что ей предшествовало; она находится под бременем прошлого. Часто она его воспроизводит, даже когда борется с ним. Не видеть этой связи, — значит, отрицать самую душу истории».

Влияние исторического метода еще более отразилось на сочинении знаменитого бельгийского историка-философа Лорана. [7] Этот ученый, проследивший с изумительной начитанностью и неизменной бодростью мысли весь необъятный процесс развития человечества от первых зачатков гражданственности в Индии и Египте до наших дней, не мог не воспользоваться уроками истории, когда приступил к изложению революции. Притом его принадлежность к бельгийскому народу, его, так сказать, международное положение должно было его предрасполагать к более беспристрастному, объективному воззрению и избавить от некоторых патриотических увлечений французских историков. Так например, останавливаясь над вопросом, почему революция не имела результатом установление свободы, он указывает на то, что стремление к равенству, к народовластью в смысле господства масс, получило преобладание над стремлением к обеспечению индивидуальной свободы, которое в начале революции выразилось в декларации прав человека, и объясняет это тем, что латинский или гало-римский элемент французского народа, пропитанный преданием демократической империи Рима, взял перевес над элементом индивидуальной свободы, внесенным германскими завоевателями. Таким образом, Лоран, разбирая элементы обоготворяемой им революции, относит лучший и плодотворнейший из этих элементов на долю влияния германской расы, которое совершенно отрицается или порицается современными французскими историками, конечно, не вследствие научных мотивов. Лорана в этом случае нельзя осуждать за слишком резкое разграничение характеров расы, он не только имел за себя авторитет Монтескьё и других историков XVIII столетия, но демократических историков XIХ века, которые, прославляя уравнивавшую деятельность королевской власти и её союз с демократией, видели в их борьбе с феодальной аристократией противодействие туземного гальского элемента чуждому — германскому, и готовы были повторить возгласы Сиеза, предлагавшего прогнать варваров назад в их зарейнские дебри.

Но, с другой стороны, доктрина, что прогрессивное развитие человечества ведет к превращению христианства в теизм и гуманитарную религию будущего, — доктрина, которой придерживается Лоран и которая находит обильную пищу в местных бельгийских условиях, — увлекла его до тенденциозной разработки французской революции. Бельгия была обязана этой революции своим обновлением, но, вследствие большей прочности её средневековых учреждений, бурный переворот расколол, так сказать, эту страну и её население на две равные враждебные части, — либеральную, которая любит французскую революцию, как свою колыбель, — и клерикальную, которая ненавидит ее главным образом как манифестацию анти-религиозного духа. Так как все направление правительственной деятельности в стране зависит от хода этой борьбы, то понятно, что либералы Бельгии подчиняют торжеству над клерикализмом все прочие интересы. И для Лорана история революции служит главным образом оружием против опасного врага. Защищая революцию или критикуя ее, он постоянно имеет в виду зоркое око бельгийских клерикалов, которые более, чем где-либо, овладели печатью и воспитанием молодежи. При таком положении дела нет места для объективной точки зрения.

В одном только Лоран соглашается со своими противниками, а именно в том, что революция была выражением философского антихристианского духа, и он возвращается к воззрениям французских писателей XVIII века, которые видели в борьбе с церковью свою главную задачу.

Вследствие этого у Лорана нет достаточно досуга и охоты, чтобы обращаться к истории, предшествующей революционной эпох, и даже там, где он прибегает к историческим объяснениям, они не всегда удовлетворительны. Так, например, хотя он и резко протестует против преувеличения со стороны историков влияния климата и расы на духовное развитие народов, [8] — однако он сам сводит противоположность деспотического народовластия и индивидуальной свободы к различию духа гало-римской и германской рас, не обращая достаточного внимания на общий ход французской истории, враждебный развитию индивидуальной свободы.

Лоран отчасти прав, объясняя ненависть к французскому дворянству во время революции и необузданность демократической реакции характером этого дворянства, но он не указывает, под влиянием каких исторических условий образовалась французская аристократия, и почему у дворян «властолюбие и презрение к низшим сословиям были гораздо сильнее, чем любовь к свободе».

Отлично выясняет Лоран характер королевской власти во Франции и предостерегает читателей от односторонности уважаемого им Огюстена Тьерри, «напрасно прославлявшего старинных королей, как защитников равенства, как представителей народа, для него только трудившихся, тогда как единственной целью их была власть. В другом месте своего сочинения Лоран выражает сожаление, что короли не последовали советам философов. «Если бы королевская власть, — говорит Лоран, — послушалась этих врачей и пророков, она предотвратила бы революцию, отменивши злоупотребления старого порядка», как будто сущность того исторического переворота, который обнаружился в революции, заключался только в отмене злоупотреблений, а не в перемещении власти. Несмотря, однако, на некоторые недомолвки и отступления от исторического метода в угоду доктрине, сочинение Лорана представляет редкое соединение философского и исторического объяснения французской революции и может служить убедительным

2. Тэн и революция 1789 года

Из нашего краткого обзора историографии французской революции читатель может убедиться, что в ней преобладала идеализация революции вообще, или известных её деятелей. Эта идеализация революции проистекала из политических страстей и служила орудием политических партий. Под её влиянием молодые французы уже в школе становились поклонниками революции 1789 года. Молодой Тэн в этом отношении представляет собою замечательное и редкое исключение. Даже в вихре революции 1848 года Тэн, несмотря на свою молодость, сохранил полное самообладание. — «Когда в 1849 года, бывши двадцати одного года, я очутился избирателем, — пишет Тэн, — я был в крайнем затруднении: мне приходилось выбирать 15 или 20 депутатов, и, сверх того, по французскому обычаю, я должен был не только избирать лица, но и выбирать между политическими системами. Мне предлагали сделаться роялистом или республиканцем, демократом или консерватором, социалистом или бонапартистом; я не принадлежал ни к какой партии, я просто не имел никакого взгляда и иногда я завидовал всем этим убежденным людям».

Не равнодушие высказалось в этом признании Тэна. Его осторожность обусловливалась его аналитическим умом, его потребностью отчетливого мышления и в особенности его жаждой научного знания. Предметом его научной любознательности была в первое время область литературного и художественного творчества человека. Его не удовлетворял господствовавший до него способ литературной и художественной критики. Он видел в проявлениях этой критики личный произвол и господство субъективных вкусов. Он был убежден, что как все в природе, так и творчество человека в слове и в искусстве совершается по определенным законам, и ему хотелось выяснить эти законы.

Целый ряд блестящих трудов посвятил он этой задаче и при этом убедился, что в основании всех подобных исследований должна быть положена психология, и именно опытная психология. Он принялся ее изучать и в 1870 году выпустил свое сочинение «Об уме» — (l’Intelligence). Окончивши этот труд, он отправился в Германию для её изучения. Он был особенным поклонником Гёте и Гегеля. Но возгоревшаяся летом франко-прусская воина заставила его вернуться и о продолжении начатого им труда нечего было и думать. Катастрофа, разразившаяся над Францией, глубоко потрясла Тэна. Когда Парижу стала грозить опасность, Тэн выразил желание вступить в национальную гвардию, но военные врачи не приняли его по состоянию его здоровья. Он нашел возможность служить своему отечеству другим способом — пером публициста. Возникший по заключении мира вопрос о государственной организации Франции побудил Тэна заняться внутренней политикой, конечно — научным образом. Разыгравшаяся на глазах Тэна парижская коммуна и опасность, которой она подвергала Францию, окончательно сосредоточили все его мысли и заботы на изучении недугов современной ему Франции и выяснении причин этих недугов. Так зародилась у него мысль о его знаменитом труде — «Les Origines de la France contemporaine» — и он сделался историком. «В 1871 году, — писал он несколько лет спустя в одном частном письме, — чтобы уплатить мой долг (отечеству) и принести посильную пользу, я стал вглядываться ближе в нашу современную историю и посещать архивы». Его тревожил исход происходившей на его глазах борьбы партий и обнаружившееся в ней вредное влияние всеобщей подачи голосов: «Её одной уже достаточно, чтобы разрушить Францию». Но не эта только наклонность к «эгалитарной» демократии пугала Тэна. «Самая суть ума и характера французов» в его глазах представляла тревожные симптомы. «Они не склонны к вниманию, к пристальному изучению. Они хотят, чтобы сейчас им все было ясно, хотя бы с риском впасть в ошибку. Они любят витать высоко, хотя бы в пустом пространстве. Они не обладают достаточной дозой памяти и воображения, чтоб видеть детали, обстоятельства, громадную сложность живой действительности. Они словолюбивы и склонны к риторике. К тому же они тщеславны, и им больно признаться в своем неведении или некомпетентности. Когда им что-нибудь приблизительно знакомо, они воображают, что им, сверх того, известно и все остальное».

Эти недостатки национального характера поддерживались ложным школьным воспитанием. Молодые люди, говорит Тэн, произносящие в классе риторики речи, и в классе философии, пишущие «рассуждения, усваивают привычку выводить все а priori. Юридический факультет продолжает развивать этот дедуктивный метод. Никогда у нас право не выводится из реальной истории или из нравов данного народа. Эта наклонность к дедуктивному методу популяризуется журнализмом. Нет ничего легче, как написать газетную статью, исходя из отвлеченного принципа и развивая его последствия. Даже невозможно иначе писать статьи. Всякая статья должна быть утвердительна и приводить к категоричному выводу. Только тогда ее читают.

«А к этому присоединяются недостатки местных учреждении. Вследствие ненормальной организации муниципального порядка (городских и земских учреждений), индивидуум у нас лишен того первоначального политического воспитания, которое ему предоставляет Швейцария, Англия, Бельгия. Наша политическая и административная система дает ему все права и отнимает у него всякую возможность применять их. Оттого у него громадные претензии и полная политическая неспособность. Ученик Итонского колледжа, дровосек в Иллинойсе больше смыслят в политике, чем большинство наших депутатов». [9]

Чем живее Тэн ощущал недуги современной ему Франции, тем настойчивее становилось его желание исследовать в прошлом их причины. Он надеялся, что его исследование будет иметь значение консультации при постели больного. Чтобы лечение имело успех, нужно, чтоб больной сознавал свой недуг. Это сознание отнимет у него охоту искать новых потрясений.

Тэн верил в победоносную силу науки и знания, верил, что строго научный метод превратит и политику в точную науку. Он ставил себе целью внести посильный вклад в тот ряд исследований, которые «по прошествии полувека позволят благонамеренным людям пойти далее чувствительных впечатлений или эгоистических вожделений в общественной жизни отечества».

Полный надежд на торжество точной науки в деле устроения человеческой жизни, Тэн восклицал: «Законный владыка мира и будущего не то, что в 1789 году называли «Разумом» (la Raison), а то, что в 1878 году разумеют под «Наукою».

Тэн мог тем более рассчитывать на плодотворность научного исследования прошлого Франции, что совершенно разочаровался в достоверности наиболее популярных историков революции — Тьера и Мишле́. О первом он писал графу Мартелю, приславшему ему свое сочинение о Тьере: [10] «Вы обнаружили его способ работать без точных копий документов, без собственноручных и определенных заметок, лишь по памяти или на основании отзыва своего секретаря, с потребностью быстро достигнуть общего эффекта, составить повествование по вкусу массы читателей, с привычкой не взвешивать слов, довольствоваться приблизительной верностью выражений, с очень благоразумной предосторожностью не вставлять в свой текст буквальных цитат из источников, с мещанским пристрастием к словам возвышенным и неопределенным, к ложному приличию, с бесцеремонностью и беззастенчивостью импровизатора, всегда готового и всегда банального».

В другой раз Тэн писал: «Я справлялся у людей, которые знакомы с способом работы Тьера; он, по-видимому, сам читал мало, заставлял читать других и часто довольствовался их извлечением (résumé); его главной заботою было создать в голове повествование беглое, легкое, приятное; успевши в этом, он вечером передавал его Минье или Бартелеми Сент-Илеру, затем диктовал его ораторским пошибом, как доклад с трибуны, или рассказ в салоне, сокращая, закругляя, подчиняя точную истину потребности приятного и ясного рассказа. Необходимо было бы проверить его анекдоты».

Тэн высоко ставил Мишле́, как писателя, и посвятил ему очень сочувственную статью. Но он был очень невысокого мнения о его истории революции, познакомившись с ней ближе: «Я имел случай убедиться, проверив их по документам, что некоторые из лучших страниц Мишле́ — чистая фантазия, восхитительные узоры, разведенные на исторической канве скудной и сухой — например, сцена, когда толпа с торжеством вносит Марата в Конвент, после его оправдания судом…» Вся история Мишле, наконец, стала представляться Тэну плодом воображения (une oeuvre d’imagination).

А по мере того, как Тэн углублялся в первоисточники по истории революции, он разочаровывался не только в её историках, но и в ней самой: «Французская революция, писал он, наблюдаемая вблизи и на основании подлинных источников, совершенно различна от той, которую мы себе воображаем».

Но его собственному признанию, когда он начал заниматься «Старым порядком» и революцией, он разделял господствующее мнение и лишь факты, подлинные исторические тексты, подробности, изученные по источникам, побудили его изменить это мнение.

Было время, когда он с патриотической гордостью даже вступался за революцию. Сравнивая английскую революцию с французской, он отдавал преимущество последней, потому что она «преобразила Европу», тогда как «ваша», т.е. английская, «принесла пользу только вам». Теперь «изучение документов» сделало его идолоборцем».

Тэн не без сожаления оторвался от своих прежних воззрений. В политике, говорил он, мы живем в кругу идей совершенно установленных; и столько же опасно, как и неприятно бороться против идей и мнений, в которых вся публика воспитана; я сам разделял эти мнения в начале моих изысканий и должен был расстаться с ними не без усилий и не без огорчений. Но факты, с которыми познакомился Тэн, были слишком красноречивы и убедительны. «Для меня теперь ясно, писал потом Тэн, что с 1828 года и появления книги Тьера мы живем в добровольной иллюзии насчет революционной эпохи. Драма, поэзия, философия, более или менее гуманитарная, возвеличили всех этих деятелей революции; Робеспьер например, был лишь пешкой, — плохой литератор, говорун из провинциальной академии».

Иллюзия, которая рассеялась для Тэна, когда он вгляделся в историческую действительность, относилась не только к деятелям революции, но и к самой революции. Она представлялась ему теперь ошибкой. Ошибкой был не самый переворот, положивший конец старому порядку, но ошибочен был способ, посредством которого переворот был произведен. Возражая одному из своих критиков, Тэн пишет:

«Вы оправдываете революцию, указывая, что она укоренилась во Франции и распространилась по Европе. Надо сговориться относительно смысла слова революция. Если вы разумеете под этим уничтожение старого порядка (произвольной королевской власти и феодализма) — вы совершенно правы: не только во Франции, но в большей части Германии и в Испании старый механизм пришел в негодность и его оставалось только выбросить. Но эту операцию можно было произвести двумя способами: по английскому и немецкому способу — по принципам Локка и Штейна, или по способу французскому — по принципам Руссо. Современная история доказывает преимущество первого метода. Во Франции, где возобладал второй способ, пришлось не только претерпеть массовые убийства (massacres) революции и кровопролитие империи, но роковые последствия принципов Руссо уцелели и продолжают развиваться. Под именем народовластия у нас происходили мятежи, революции, государственные перевороты, и нам, вероятно, предстоят еще такие же. Под именем народовластия у нас установилась чрезмерная централизация, вмешательство государства в частную жизнь, всеобщая бюрократия со всеми её последствиями. Централизация и всеобщая подача голосов — эти две черты современной Франции обусловливают собою несовершенство её организации — одновременно апоплексической и анемической».

Итак, по признанию самого Тэна, разногласие между ним и его противниками сводилось, по существу, к различию во взглядах на так называемые принципы 1789 года. «В моих глазах, — пишет он, — это принципы „общественного договора“, поэтому они ложны и вредны. Нет ничего прекраснее формулы „свобода и равенство“ или, как выражается Мишле, сливая их в одном слове, — справедливости. Сердце всякого порядочного и неглупого человека говорит за них. Но сами по себе они так неопределенны (vagues), что их нельзя принять, не зная предварительно смысла, который им придают. И вот, примененные к социальной организации, эти формулы привели в 1789 году к узкому, грубому и пагубному представлению о государстве».

Еще внушительнее отпор, который Тэн дает поклонникам принципов 1789 года в письме к Леруа-Больё. «Если бы я имел удовольствие встретиться с вами (что было бы для меня большим удовольствием), я попытался бы получить от вас определение пресловутых принципов 1789 года, столь неопределенных. Как все отвлеченнности этого рода, они представляют тот смысл, который в них вложишь; но если допытываться смысла, который им придавали те, кто тогда декретировал их, то окажется, что они все сводятся к догмату народовластия, понятому в смысле Руссо, т.е. к доктрине самой анархической и в то же время самой деспотической, заключающей в себе, с одной стороны, право восстания индивидуума против государства, даже наилучшим образом управляемого и самого законного, с другой же стороны — право вмешательства государства в самую сокровенную частную жизнь. Это полная противоположность столь мудрым идеям Локка. Мы до мозга, костей проникнуты этим старым ядом; нам всего недостает — как уважения к государству, так и уважения к индивидууму, мы по очереди, или даже одновременно, социалисты и революционеры; вспомните страшное слово Малле дю-Пана: «свобода — вещь навсегда непонятная французам!»

Называя два пути, представлявшиеся Франции в 1789 году «одинаково открытыми», Тэн оговаривается, что это нужно понимать лишь отвлеченно: на самом же деле, принимая во внимание обстоятельства, страсти и идеи, неурожай, нищету крестьянина, свойственную буржуазии и французам зависть, господство над умами теории «Общественного договора», — приходится признать, что законодательство Учредительного Собрания и окончательный крах были неизбежны. Но Тэн ставит себе целью показать, что революционные страсти и идеи были зловредны и ложны, и что с большим здравым смыслом и большею честностью можно было достигнуть лучших результатов.

«Революция 1789 года, писал Тэн, потрясла организм Франции; эта революция была первым применением политико-этических идей к человеческому общежитию; но политико-экономическая наука была в 1789 г. едва намечена, а её метод был плох: она руководилась лишь априорным суждением».

Априорный метод, которым руководилась революция, загубил Францию. «Люди того времени построили свое понятие о государстве с помощью этого априорного метода. Следствием этого была теория, по существу, анархическая, деспотическая и социалистическая. Вот в чем центральный двигатель событий; вот где заразный зародыш, введенный в кровь общества страдающего и глубоко болезненного, вызвавший горячку, бред и революционные судороги. Если это верно, то все осуждения, произнесенные под влиянием воображения, чувствительности и симпатии, над людьми 1789–90 годов, над федерацией, над делом Учредительного Собрания, должны быть изменены; иллюзии этих людей, их энтузиазм, их взаимные объятия могут внушить лишь чувство жалости». Тэн сравнивает революционных деятелей со слепцом, который, засунув руку в речной ил, вытащил оттуда змею, думая, что это рыба, и торжественно показывает ее. В 1789 и даже в 1790 г. много людей порядочных и даже образованных, укушенные змеей, все еще отказывались верить, что мнимая рыба была змеей. И все это еще и теперь продолжается. Одним из печальных наследий революции и её априорного метода Тэн считает всеобщую подачу голосов, которой одной было бы достаточно, чтобы разрушить Францию. [11] «За исключением случаев, внушительно действующих на воображение, как война 1870 года и уличная битва в июне 1848 года, эгалитарно-демократический инстинкт, недоброжелательство к богатым людям и к аристократам всегда будут влиять на всеобщую подачу голосов в радикальном направлении. Вот почему я так сожалею о глупостях, наделанных в 1789 году».

Чтобы понять это настроение Тэна, нужно вспомнить о времени, которое он переживал. Это было непосредственно после Коммуны 1871 года, вожди которой своими неистовствами и своими преступлениями — наконец своею неспособностью, так напоминали Тэну террористов 1793–94 годов. [12] Это было время, когда один из вождей торжествующей партии — недюжинный человек — Ж. Ферри, восклицал в палате: «Революция — наше Евангелие». Это значит, замечает Тэн по этому случаю: «запрет ее осуждать», ибо всякое её осуждение рассматривается, как оскорбление веры партии большинства!

Но не только вожди господствующей партии находятся под гипнозом революции. Беда в том, что это гипноз всеобщий. «Я совершенно согласен с вами, пишет Тэн редактору «Социальной науки» — «мы все более или менее революционеры. Те две тенденции, которые Руссо раздувал, революция развивала, а наши историки оправдывали, — а именно тенденция анархическая и тенденция деспотическая, проходят через всю нашу историю последних 90 лет. Индивидуум относится без уважения к правительству, а правительство — к индивидууму. Отсюда много тяжелых последствий. Мы их далеко не исчерпали и грядущее будет тяжко для наших детей».

Вначале главным предметом критики Тэна является Учредительное Собрание. Его он преимущественно обвиняет в применении отвлеченных принципов к переустройству Франции, которое оказалось столь нецелесообразным. «Учредительное Собрание, говорит он, принесло наиболее вреда (la plus funeste). Законодательное собрание и Конвент только продолжали его дело, применяли его законы. Его система, заимствованная у Руссо, заключалась в том, чтобы превратить Францию в груду песчинок, обособленных и равных между собой. Чтобы их сдержать и пользоваться их массой, консульство сжало их механическим давлением. Результат всего этого мы видим и теперь пред собою». Не обинуясь, Тэн видит в управлении Учредительного Собрания «царство непредусмотрительности, страха, фразы и ничтожества». В силу системы, придуманной Учредительным Собранием, в стране происходил подбор беснующихся и запуганных. Новые местные власти — группы фанатиков и хищников, насильно захвативших в каждом местечке, в каждом городе и в Париже власть, и пользовавшихся ею в противность закону, или по милости закона. Итог деятельности Учредительного Собрания Тэн формулирует словами: «Организованная анархия, хроническая и прогрессирующая». Оглядываясь на историю революции и оценивая её влияние на судьбу Франции, Тэн говорит: «Государственный строй Франции представляет собою в Европе аномалию; преобразование этого строя, успешно совершенное соседними нациями, было для Франции неудачно. Оно имело своим последствием вылущение позвоночного столба и такое повреждение, от которого Франция может излечиться лишь очень медленно и с бесконечными предосторожностями».

Но при дальнейшей разработке истории революции на первый план у Тэна становятся якобинцы — как психологический тип, и как партия. «Я держусь, пишет Тэн, принципа Бурже, что писатель должен быть психологом». И Александру Дюма он пишет: «Мы пытаемся в настоящее время применить к истории нечто подобное тому, что вы делаете для сцены театра — я разумею прикладную психологию». С этой точки зрения в особенности Тэна и занимали якобинцы. «В настоящий момент, писал он в том же письме, если я буду в состоянии удовлетворительно воссоздать психическое состояние якобинца, мое дело будет сделано, но это дьявольская работа». Якобинцы представляли богатую пищу его психологическому интересу. Психология, по его замечанию, должна играть во всех духовных науках такую же роль, как механика в науках физических. «Я задумываюсь, писал он, над психологией якобинца. В силу какого механизма идей и чувств люди, предназначенные быть провинциальными адвокатами, чиновниками на 3 тысячи франков оклада, одним словом, мирными буржуа и покорными чиновниками, стали убежденными террористами? У меня под руками драгоценный биографический словарь, составленный в 1805 году. В нем можно найти справку об общественном положении всех переживших революцию членов Конвента: они служат в акцизе, состоят гражданскими или уголовными судьями, таможенными инспекторами и т.д.» Тэн находит, что «психоз хищников гораздо легче понять. Но люди, как Субрани, Ромм, Гужон, — даже как Леба и Грегуар, самые изумительные образчики сознательного бреда и рассудочной мании. Я еще не выяснил их себе».

Все лето 1878 года, проведенное в Савойе на берегах любимого Тэном озера, он посвятил этой работе. «Вы знаете мое озеро, — пишет он, — я теперь там со своими якобинцами. Я предпочитаю иметь дело с мертвыми, чем с живыми якобинцами, и я думаю только об анатомировании их, чтобы представить вам точный препарат».

Но эта работа его по временам одолевала, и он с грустью вспоминал о своих прежних занятиях. «Прежде, занимаясь историей литературы, я жил с глазу на глаз с великими людьми, теперь я осужден провести еще два года в больнице для умалишенных».

Это относилось к якобинцам; но и их соперники и жертвы, жирондисты, не утешали Тэна. «Я вас уверяю, — писал он Гастону Парису, — что жирондисты Законодательного собрания не красивы, если их видеть вблизи; они позволяли себе до 10 августа делать все то, что после 10 августа проделали с ними (якобинцы)».

Этой характеристикой людей, господствовавших в народных собраниях Франции, обусловливалась и оценка самих собраний. Законодательное собрание для Тэна ничто иное, как политический клуб, смененный другим, террористическим клубом, Конвентом, который в свою очередь находился под господством еще более террористического клуба — парижской коммуны.

Для Тэна давно миновало время, когда он с юношеским пылом настаивал на применении метода физических наук к литературной критик и истории, когда он восклицал, что добродетель и порок такие же естественные продукты, как купорос и сахар, и требовал от критика и историка такого же безразличного отношения к своему предмету, какое бывает у физиолога и анатома.

Юношеский «позитивизм» его пошатнулся впервые в области художественного творчества и классификации художественных произведений. Там впервые Тэн допустил при оценке их моральный элемент. Он признал преимущество благотворного сюжета и типа над злотворным (malfaisant). Тем более он имел право в истории обличать политический тип, умственно узкий, нравственно низкий и социально вредный.

Тэн предполагал исполнить свою задачу — объяснить «возникновение современной Франции» — тремя этапами, а именно, посвятить один том «старому порядку», вызвавшему революцию, второй том — самой революции, а в третьем томе выяснить влияние революции на послереволюционную, современную Францию. Первый том и вышел в 1875 году под заглавием «l’Ancien Régime». Но изображение революции не поддавалось расчетам Тэна. В начале осени 1876 года он писал: «Мне приходится изложить и оценить дело Учредительного собрания, а это требует изысканий и размышлений о самых разнообразных специальных вопросах, о сущности государства, о конституциях, об аристократии, собственности, о корпорациях, о католической церкви, о централизации, и вообще о гражданском и государственном праве. Мне удалось, если я не ошибаюсь, выяснить принципы. Но я так далек от принятых взглядов, в особенности от тех, которые в ходу во Франции, что я должен напрягать все свое внимание; нужно быть ясным и приводить доказательства, а работа громадная. Труд к тому же разрастается в моих руках: я очень опасаюсь, что у меня выйдут два тома о революции, и мне понадобится для окончания по крайней мере еще год». Но и этот расчет оказался ошибочен, хотя, чтобы выиграть время, Тэн отказался от чтения своего курса в художественной академии и посвящал всю зиму работе в архиве. Но как он писал своему бывшему учителю: «В вопросе столь спорном и с выводами столь противоположными господствующему мнению надо было приводит доказательства». И в результате характеристика революции потребовала от Тэна трех томов, вышедших под общим заглавием: «la Révolution». Первый из них вышел в 1878 г. и был посвящен эпох Учредительного собрания — 1789 до сентября 1791 — и так как знамением этого времени была анархия снизу и безвластие сверху, то Тэн озаглавил его «l’Anarchie». На этой анархической почве свободно разыгрался произвол и деспотизм якобинцев. Но так как якобинцы не сразу овладели властью, и им пришлось вести борьбу с жирондистами, то Тэн озаглавил второй том революции: «la Conquête jacobine» — завоевание якобинцами, завершившееся 2 июня 1793 г.; а третий том — «le Gouvernement Révolutionnaire» — правительством террора. Эти два тома вышли в 1881 и в 1885 годах.

Глава вторая. Старый порядок

Познакомивши читателя с помощью переписки Тэна, ныне изданной, с его взглядом на предмет, которому он посвятил всю вторую половину своей трудовой жизни (1871–93), мы обратимся к обзору первого тома его «Возникновения современной Франции». Французские писатели всегда отличались перед другими потребностью единства плана и симметрии частей; но в редком французском сочинении эти черты выступают так наглядно, как в рассматриваемом нами томе. Он состоит из пяти книг: первые две посвящены характеристике общества при старом порядке, третья и четвертая — философии и литературе, пятая книга — той части французской нации, которая стояла вне образованного общества. Кстати заметим, что даже число страниц в каждой из пяти книг почти одинаково.

Отличительную черту французского общественного строя в XVIII веке составляет резкое разделение нации на два слоя: привилегированные классы и массу народа. К первым принадлежали все те лица и сословия, которые успели сохранить более или менее остатков государственных функций и правительственных прав, превращенных феодализмом в частную собственность. Этим привилегированным слоем и занимается Тэн в первых двух книгах своего сочинения, распределяя согласно со своими методическими приемами свои наблюдения под две рубрики: «общественный строй» и «нравы и характеры». Первая книга, написанная, как и все остальные, живо и метко, представляет наименее оригинального и спорного. Автор имел перед собою богатую, разработанную его предшественниками фактическую почву. Любопытен только литературный прием, с помощью которого Тэн хотел придать своему предмету новый интерес и пикантность.

Тэн посвящает несколько страниц происхождению привилегий духовенства, дворянства и короля. Причину этих привилегий он ищет не в историческом факте завоевания, не в общих основах государственной и общественной жизни, а в услугах, оказанных некогда обществу привилегированными классами. Он вводит читателя в эпоху разрушения Римской империи и вторжения варваров — и показывает, как распространение религии и устройство церкви было делом духовенства. В эпоху распадения всех общественных связей духовенство создает крепкую организацию, управляемую законами; оно идет на встречу варварам и подчиняет их своему нравственному влиянию, устраивает убежища для покоренных и угнетенных, спасает остатки цивилизации, в своих монастырях основывает рассадники новой культуры; в эпоху владычества грубой силы оно создает идеальный мир, — своими легендами, соборами и литургиями делает осязательным царство небесное, дает людям силу и охоту жить — или, по крайней мере, со смирением переносить тяжкую жизнь, дает трогательную или поэтическую мечту в замену счастья.

Другим способом, в эпоху распадения государства, основанного варварами, и вторжения норманнов, которые шайками грабили и выжигали страну, — спасителем и благодетелем страны становится воин, умеющий сражаться и защищать других. В эпоху непрерывных войн только один общественный строй хорош — это феодальный строй, где вождь, окруженный дружиной, защищает своих вассалов; каждый из этих вождей твердой ногой внедряется в местности, где он поселился, — это его замок, его владение, его графство. С течением времени в этой воинственной среде вырабатывается новый идеальный тип: рядом со святым является рыцарь, и этот новый идеал служит также могущественным цементом для сплочения людей в прочное общество. Среди этого же феодального мира вырастает и власть короля; он расширяет свои феодальные владения в течение восьми веков с помощью завоеваний, политических браков, наследства; камень за камнем создает он плотное государство в 26 миллионов жителей, самое могущественное в Европе. Во все это время он являлся главой общественной защиты, освободителем страны от иноземцев: от папы в XIV веке, от англичан в XV, от испанцев в XVI. Внутри государства он верховный судья — grand justicier; с шлемом на голове — он постоянно в походе: разрушает замки феодальных разбойников, унимает частные войны, защищает слабых — он водворяет порядок и мир. Все полезное возникает по его приказанию или под его покровительством: дороги, гавани, каналы, университет, школы, богадельни, промышленные и торговые заведения.

Такие услуги вызывают соответственное награждение. Оно заключается, с одной стороны, в громадном количестве поземельных владений, которые скопились в руках привилегированных классов, — с другой стороны, в различных почетных или выгодных правах. Но дело в том, что эти привилегированные классы, пользуясь выгодным положением, созданным их заслугами, постепенно перестают оказывать обществу дальнейшие услуги и их преимущества обращаются во вред обществу. Около этой мысли Тэн искусно группирует все, что нам известно о ненормальном положении прелатуры, дворянства и династии в старой Франции, о злоупотреблениях и гибельных для государственной жизни последствиях, какие вытекали из привилегий. Тэн не относится враждебно ни к королевской власти, ни к аристократии; он не отрицает их значения в истории французского государства. Такие же реальные причины, какие вызвали их появление, оправдывают, по его мнению, их дальнейшее существование: «Можно удивляться, — говорит он, — тому, что один человек из своего кабинета распоряжается имуществом и жизнью 26 миллионов человек; но это было необходимо для того, чтобы народ оставался независимым. Предоставленное самому себе, человеческое стадо немедленно приходит в замешательство, пока, наконец, как во времена варваров, не явится среди беспорядков и криков военный вождь, который большею частью оказывается палачом». — Таким же способом доказывается необходимость аристократии: «Когда масса не развита, полезно, чтобы вожди были заранее намечены наследственной привычкой за ними следовать и особым воспитанием, которое подготовляло бы их к их призванию. В таком случае общество не имеет надобности отыскивать их. Они налицо, в каждом округе их знают, — они заранее всеми признаны; их легко отличить по имени, по сану, по богатству, по их образу жизни, и все вперед готовы встретить их авторитет с почтением».

И так, беда не в династии и аристократии, а в том, что, несмотря на изменение феодального строя, они сохранили свой прежний характер, и не приняли на себя новой соответствующей роли. Король из военного вождя феодальной эпохи должен был превратиться в правителя. Аристократ также может сохранить свои привилегии, не утрачивая популярности, — если из наследственного военного вождя в своем округе он становится «постоянным и благодетельным владельцем, добровольным начинателем всех полезных предприятий, обязательным попечителем бедных, безвозмездным администратором и судьей округа, его представителем (без оклада) перед королем, т.е. — вождем и покровителем как прежде, но посредством нового рода патроната, приспособленного к новым обстоятельствам. Местное управление и представительство в центре — вот два главных его назначения».

В других феодальных странах аристократия соответствовала этому своему назначению; во Франции — нет, она не оказывает обществу ни местных, ни общих услуг.

Все сеньоры распадались на два класса: одни не жили в своих владениях, находясь при дворе или в Париже; это самые богатые и знатные; всегда отсутствуя, они не в состоянии были исполнить своей местной роли. Другие, средние и мелкие дворяне, правда, жили в своих поместьях, они в непосредственных сношениях со своими крестьянами и фермерами; они не высокомерны, не угнетают их; напротив, особенно в эпоху голода и бедствий, расточают им свои доходы. Но чиновник, интендант оттеснил сеньора от его прежних подданных. «Сельская администрация не касается его, он даже не имеет над ней надзора: раскладка податей и распределение набора, ремонт церкви, созвание и председательство в приходском собрании, проведение дорог, устройство благотворительных рабочих домов — все это дело интенданта или чиновников общины, которых интендант назначает и которыми он руководит».

При таких условиях самолюбие сеньора, которому закрыт всякий выход из такого положения, становится мелочным; он ищет не влияния, а отличий: «il songe à primer, non à gouverner». [13] Притом он сам в полной зависимости от интенданта, связан в своих движениях; 20 человек дворян не могли собраться без разрешения короля. Большинство из них бедны, они не в состоянии отказаться от своих феодальных прав, которыми они живут, и от этого превращаются, по отношению к крестьянам, в простых кредиторов.

Не оказывая местных услуг, аристократия была бесполезна и в центре. Толпясь около короля, прелаты и сеньоры не представляют собою интересов страны, а пользуются своим влиянием только для личных выгод. Духовенство еще сохранило, как сословие, некоторые политические права; оно периодически съезжалось на собрания, которые имели право делать представления королю. Правительство входило с ними в сношения по поводу доли участия духовенства в государственной повинности, которую оно несло под именем добровольного дара.

Но на что употребляет духовенство свое корпоративное влияние? На поддержание феодальных привилегий, закрытие школ и преследование протестантов. Еще в 1780 году собрание духовенства объявляет, что алтарь и престол были бы одинаково в опасности, если бы еретикам было дозволено сорвать свои оковы.

Светской же аристократии, лишенной всякого политического органа, остается употреблять для своих интересов только личное влияние и придворную интригу. Благодаря этому личному влиянию, все доходные места в церкви заняты дворянами; им предоставлены, например, все епископские места, за исключением 3-х или 4-х (petits évêchés de laquais). То же самое в армии: чтобы получить чин капитана, нужно быть дворянином в 4-м поколении. В светской администрации 44 генерал-губернаторства, 66 вице-губернаторств, 407 губернаторств и множество других синекур, особенно при дворе, предоставлены дворянам. К этому нужно присоединить громадную сумму, расточаемую принцам крови, герцогам и графам, придворным дамам, в виде пенсий, наград и приданого их дочерям. «Версаль! — восклицает министр Людовика XV, д’Аржансон, — в этом слове заключается все зло! Версаль сделался сенатом нации; последний лакей в Версале — сенатор; горничные принимают участие в управлении; если они не дают приказаний, то, по крайней мере, мешают исполнению закона и всяких правил; а при этой постоянной помех нет более ни закона, ни распоряжений, ни распорядителей… Версаль — это могила народа» (р. 93). Духовная и светская аристократия подобны генеральному штабу, который, думая только о своей выгоде, удалился бы от армии. Прелаты и сеньоры стоят одиноко среди провинциального дворянства, которому не дают хода, и среди простого духовенства (curés), которое борется с материальной нуждой и в критическую минуту покинет своих вождей.

Над этим привилегированным миром стоит лицо, обладающее громаднейшими привилегиями, это — сам король; он наследственный главнокомандующий в этом наследственном генеральном штабе. Французский король — государь, который может все сделать, во главе аристократии, которая ничего не делает. Правда, его должность не превратилась в синекуру; но ему вредит излишество власти, отсутствие всяких пределов. Незаметно захватывая все власти, король взял на себя все обязанности; задача безмерная, превышавшая человеческие силы. Зло, проистекавшее из такого порядка вещей, могло огорчать короля, но не тревожило его совести; он мог иметь сострадание к народу, но не считал себя виновным перед этим народом. Франция принадлежала ему, как феодальная вотчина (домен) принадлежит сеньору. Основанная на феодализме, королевская власть была его собственностью, родовым наследием, и было бы слабостью с его стороны, если бы он дозволил уменьшить этот священный залог, переходящий от поколения к поколению. «Король не только, по средневековому преданию, военачальник французов и собственник Франции, но и по теориям легистов он, как цезарь, единственный и постоянный (perpétuel) представитель нации, а по учению богословов, он, как Давид, священный, прямой наместник (délégué) самого Бога» (р. 102).

При таком положении дел не может быть и речи о том, чтобы поставить предел произвольному распоряжению государственным достоянием, несмотря на то что во многих отношениях интерес короля и его самолюбие совпадали с общею пользой. У него есть опытные советники; по их указанию, введены многие реформы и основаны благодетельные учреждения. Но в феодальном ли виде или в преобразованном, Франция все-таки остается собственностью короля, которою он может злоупотреблять по своему усмотрению.

Таким образом центр государства, в Версале, был в то же время и центром зла. феодальный порядок, охватывавший в Германии и Англии живое еще общество, во Франции превратился в рамку, механически сжимавшую массу людских атомов. В этом обществе еще сохранился внешний порядок, но в нем уже нет порядка нравственного.