Бесплатный фрагмент - Годы как киноленты

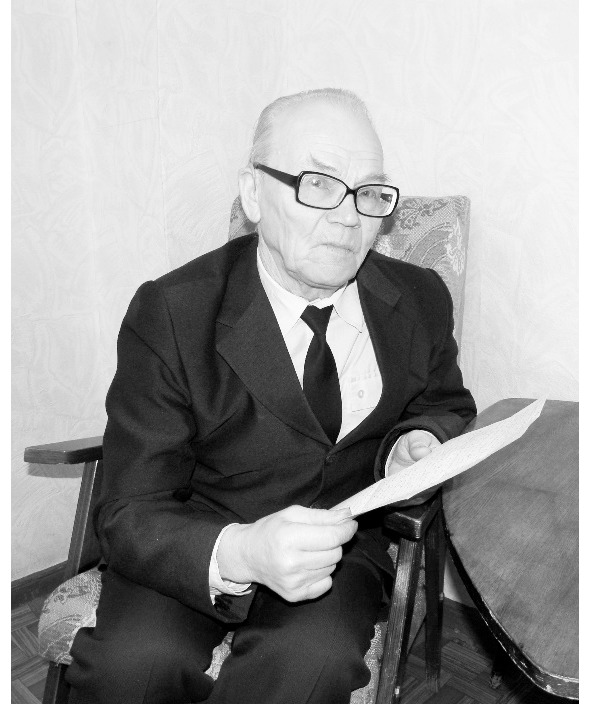

Об авторе

Юрий Михайлович Попов родился в 1939 году в г. Александровске Пермской области. С 1955 года живет в Гремячинске. Трудовую жизнь начал на железной дороге, после армии работал в городском узле связи. С 1969 года и до выхода в отставку по выслуге лет служил в горотделе милиции. Имеет высшее юридическое образование.

Стихи из увлечения перешли в самостоятельное творчество в 1997 году. С 2002 года Юрий Михайлович — участник и победитель многих поэтических городских и краевых фестивалей и конкурсов. Трижды становился дипломантом фестиваля поэтического творчества ГУВД Пермского края, дважды — лауреатом литературного конкурсов «Доброе слово» в рамках краевого фестиваля «Традициям славным верны» ГУВД Пермского края. С 2007 года — постоянный участник открытого поэтического конкурса «Отечества священная палитра» (г. Лысьва): в 2010 и 2020 годы — дипломант, в 2013 и 2014 годы — финалист конкурса. Стихотворения Ю. М. Попова вошли в поэтические сборники, изданные по итогам этих конкурсов в Лысьве, в сборники стихов гремячинцев «Звонкое имя» (1999) и «Находите счастье в малом» (2000). Его стихи не обходит вниманием гремячинская газета «Шахтер».

Большое влияние на его творчество оказал в свое время пермский поэт В. Л. Возженников, с которым их связывали теплые, дружеские отношения, десятилетняя переписка.

Подружитесь с интересным поэтом

Стихи Юрия Попова нельзя читать мимоходом, второпях. Они требуют особого подхода. При внимательном и вдумчивом прочтении перед читателем обязательно предстанет автор. Это человек, живущий на Урале и неравнодушный к Уралу: его истории, культуре, его природе, его людям, простым труженикам. В стихах Юрия Попова жизнь Урала тесно связана с жизнью всей нашей великой страны.

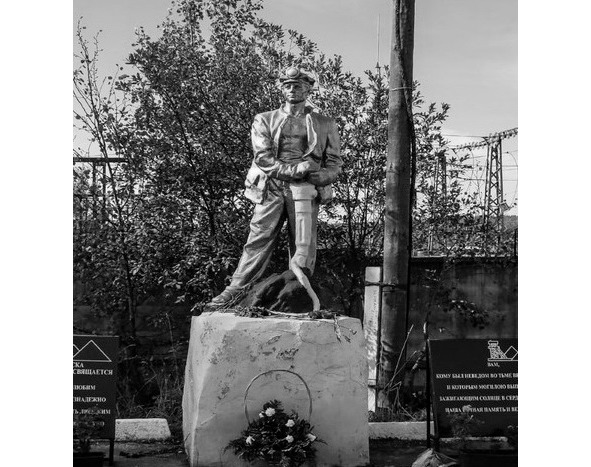

Его стихи глубоко патриотичны. Он пишет о том, что хорошо знает, что им понято, продумано, прочувствовано. А этих знаний оказывается так много, и ими так хочется поделиться с читателем или выплеснуть свои впечатления на бумагу, что стихи часто получаются многословными. Например, юбилейное стихотворение «В память доблестной чести». Ну как в нем не охватить все доблестные даты от защитников Бреста до акции «Бессмертный полк»? А «Легенда о первопроходце», написанная к 50-летию города? Отправной точкой послужил бронзовый памятник шахтеру, а дальше языком поэзии рассказана вся история гремячинских шахт и нашего Гремячинска. Показаны все горести и радости строителей города. Читай, изучай, сопереживай, гордись своими земляками.

Юрий Михайлович восхищается своими земляками, их мирным трудом, участием в Великой Отечественной войне (стихи «Пуговица», «Интервью с Перевозчиковым»). Утверждает, что и простые, самые обычные люди способны на высокие чувства и деяния. Поэт трогательно, по-своему пишет о человеческих привязанностях, об узах дружбы и родства («Сыну», «Письмо другу»), ненавязчиво пытается заставить нас задуматься о человеческих взаимоотношениях, делать благо, пока не поздно. Конечно, пишет он и о природе, показывая суровую красоту уральских речек и гор, может даже по-есенински заметить «белоствольный чулок у берез», а о холодном осеннем октябре написать так образно:

«Срывает ветер дождевые всхлипы

Несдержанные, будто капли слёз».

Сам Юрий Михайлович считает, что стихов у него немного, и объясняет это самокритичностью и жесткими требованиями к своему творчеству. Да, это так. Юрий Михайлович очень трепетно относится к слову, выполняет неукоснительно все правила стихосложения. У него оригинальные сюжеты, нестандартные рифмы, необычные метафоры. А что стихов мало, так ведь это как посмотреть. Может, это как раз тот случай, к которому подходят слова поэтессы Сафо: «Хоть их мало, но это — розы».

Так ли это, можно узнать, только подружившись с интересным поэтом. То есть прочитав его стихи.

Нина Елагина,

гремячинская поэтесса, ветеран педагогического труда.

Здравствуй, город, я пишу тебе

Легенда о первопроходце

Приезжая с Баской,

Со щемящей тоской

Я шепчу тебе: «Здравствуй, Гремячинск!»

Ты со склона холма

Мне цепочкой огней

Средь ночной тишины замаячишь.

Посреди белых зим

Город дорог, любим,

Хоть в Прикамье не стал знаменитым.

Почему же сюда

Отовсюду всегда

Меня манит и тянет магнитом?

Проходя вдоль аллей

Под листвой тополей,

Где к подстанции ввод на опорах,

Каждый раз я встречал

Небольшой пьедестал,

На котором скульптура шахтера…

Был я юн по годам

И не знал, что тогда

Рос Гремячинск — дитя лихолетья.

Он окреп, возмужал,

Маем он расцветал.

И сегодня ему — полстолетья.

У истоков начал

Зов Отчизны стоял:

«Все — для фронта! Все — для обороны!»

Вдоль Гремячки-реки,

Вдаль уральской тайги

Маршем шли трудовые колонны.

Не один эшелон

Приняв местный перрон

Трудармейцев. Для них скуповато

Представитель ЦК

Говорил, что к штыкам

Прировняли кайло и лопату.

Новостроек видна

Ширина и длина

В напряженьи, в движении, в рвеньи.

Город в толще земли

Суть Победы познал —

Это третье его измеренье.

Начинали с нуля.

Да не сразу земля

Отдавала свои кладовые:

Там — скала, а там — газ,

Там — пожар не угас,

А там — воды идут грунтовые.

Вдруг в реке задрожал

Звездный отблеск Ковша —

То ли стон под обрушенной кровлей,

То ль вздохнула гора,

Когда шел на-гора

Уголь, политый потом и кровью.

Снится мне иногда,

Что упала звезда

В ночь, когда горняка придавило.

Только выбрав момент,

Он забрал инструмент.

Знать, была еще жизненной сила.

И как, помню еще,

Торопливо вдоль щек

Будто капля с лица вниз скатилась

Может, выступил пот

Или просто роса.

Нет, живая слеза мне приснилась.

Только верю, что ты

С глубины и из тьмы

Смог подняться из лав на поверхность.

Снова уголь рубал,

Вагонетки катал,

Сохраняя шахтерскую верность.

Сделал все, что ты мог —

От асфальта дорог

До сияния звезд над копрами.

Глубиной своих чувств

Ты духовно возрос,

Стоек в зное, в морозы с ветрами.

Вместе с городом жил,

Отчий край полюбил,

Где все мило душе человека,

Даже шум городской,

От соседства Баской

И до зорьки, всходящей в Басегах.

Из «Шахтера» ты знал,

Кто как добычу дал,

Строил город, чтоб жить интересней.

Знал спортивный прогресс,

И учебный процесс,

И о городе пел свои песни…

И стоит он с тех пор,

Обращая свой взор

На широкий простор именитый

Посреди местных гор.

Величав он и горд,

Тот шахтер, что в чеканку отлитый.

В перекрестке дорог

Провожал он поток

Трудового шахтерского братства.

Отвалил молоток

Пласт угля возле ног —

Вскрытых недр основное богатство.

Опустилась рука

В рукоять молотка,

Словно только что вышел из лавы.

Стал спокоен и строг

Монумент невысок

Вечным символом доблестной славы.

Распрямил свою стать,

Вставши на пьедестал,

Приподнялся на первый пригорок.

Горечь бед на веку —

В перемол на муку —

Он приветствует солнечный город…

В свете новых времен

И на фоне реформ

Как тебе не хватает форсажа!

Всей душой не хочу

Чтоб рожденный в грозу

Провожали Гремячинск по стажу!

Разным слухам не верь.

Только память теперь

Бережет не года, а мгновенья.

Ни черемухи цвет,

Ни над Вильвой рассвет

Пусть не застит туманом забвенья.

Находясь в отпусках,

В самых дальних краях

Сколько раз тосковал по тебе я!

Ты былое хранишь,

Ты потомство растишь,

В век грядущий глядишь не робея.

Чтоб Отчизна жила,

Сила духа бодра,

Пройден путь, что тебе предназначен.

Так спасибо тебе,

Что ты в личной судьбе,

Щедрым даром тепла, мой Гремячинск.

Не теряйся в снегах,

Оставайся в веках,

В нашей памяти ты не растрачен.

Хоть и шахт ныне нет,

Ты оставишь свой след,

Скажешь слово свое, наш Гремячинск!

Так живи и твори,

Созидай и вершись!

Птица-счастья вернется, без спора,

Чтобы хилой травой

Не зарос пьедестал,

На котором скульптура шахтера.

Будут праздничный смех,

Фейерверки утех,

Медью петь юбилейные тосты.

И свой первый бокал

Мы поднимем за тех,

Кто дорогу проложил потомству.

1999г.

Баская

Н. И. Елагиной.

Верю Вам, что кричала душа

От тоски: «Ну какая тут жизнь?»

И шагала вперед не спеша

С выраженьем немых укоризн.

Может, кто-то ответ дал такой,

Может, я сфантазировал сам:

Почему деревушку Баской

Нарекли в приуральских лесах.

Говорят, жил охотник один,

В поэтичной душе — благовест.

Сам — судья, сам себе — господин,

Сам — радетель на сто верст окрест.

Имя звонкое местности дал,

Сам всевышний ли так одарил,

Что деревню, Баская назвал,

Отобрав красоту у зари.

Видно, был тот охотник пленен,

Очарован природной красотой,

Знать, и лаской жены опьянен

И душистой на травах росой,

Был влюблен в соловьиный оркестр

И в весенней черемухи куст,

Коль сумел красоту здешних мест

Совместить с глубиной своих чувств!

И когда на медведя ходил,

Раздробив бесконечность на дни,

Красотой в равновесии жил,

Для души теплоту сохранив.

И когда излучались в окне

Милый взгляд и заливистый смех,

Для него становился родней

Аквилоном взъерошенный снег.

Он, познав красоты благодать,

Был растроган до радостных слез,

Что, как Вы, был готов целовать

Белоствольный чулок у берез…

Я в архивах о том не искал

И не спорю с молвою людской:

С давних пор — как охотник назвал —

Деревушка зовется Баской.

11—12 января 2000г.

Я с тобою, город!

Некогда весёлая, простая,

Шумными составами звеня,

С привокзальной площади Баская

Двери распахнула для меня.

Город мой! Я жил в твоих тревогах

Зной и стужу поровну деля.

Я приехал пальцами потрогать

Грани скола на куске угля.

Помню, город, как под пылью синей,

По вагонам уголь шёл внавал.

По маршрутам видел всю Россию,

По углю — Гремячинск узнавал.

Любо мне, Когда как птичьей стаей

К склону прижимаются дома

И как солнце в небо поднимает

Их в тумане речки на дымах.

…Рухнули надежды под копрами.

Тракт шахтёрский зеленью пророс.

До сих пор незрячими ветрами

Душу холодит мне грусть берёз.

Где ж теперь твоя баская просинь?

К синим елям липнет полутьма.

Разве я могу, скажите, бросить

Эти в землю вросшие дома?

Стоит ли надеяться на чудо?

Стык времён нас клонит на излом.

— Город, слышишь? Я с тобой, покуда

Не угас ни сердцем, ни умом,

Остаюсь, чтоб вновь в рабочем гуле

Длилась радость жизни и труда.

Для того мы и перешагнули

Горечь перестроек навсегда.

Отзвук прошлых лет ещё не сдержан,

Ты себя в себе преодолей,

Крылья дать решительной надежде,

Распрямившись в вихре бурь, сумей.

Верю, ты сильнее станешь вдвое,

Шрамы зарастут в твоей судьбе

И твоё дыхание живое

Честь и славу возродит тебе.

Декабрь 2005г.

Военная наша память

Баллада о нагрудном знаке

«Это нужно –не мёртвым,

это нужно — живым».

Р. Рождественский.

Июльский жаркий день к закату падал,

На завтра снова ведро предвещал.

В тени деревьев небольшого сада

Смородиной дед внучку угощал.

Под вечер тянет легкая прохлада,

Усталость дня с собою унося.

— Ты, деда, расскажи о тех наградах,

Которые на кителе висят.

— Что рассказать? Я заслужил медали

За долголетний безупречный труд.

Расти, живи, чтоб люди уважали,

А слава и почет тебя найдут.

И вспомнил дед седой в тени черемух,

С задумчивым прищуром глядя вдаль:

— А знаешь что? Вот прадеду твоему

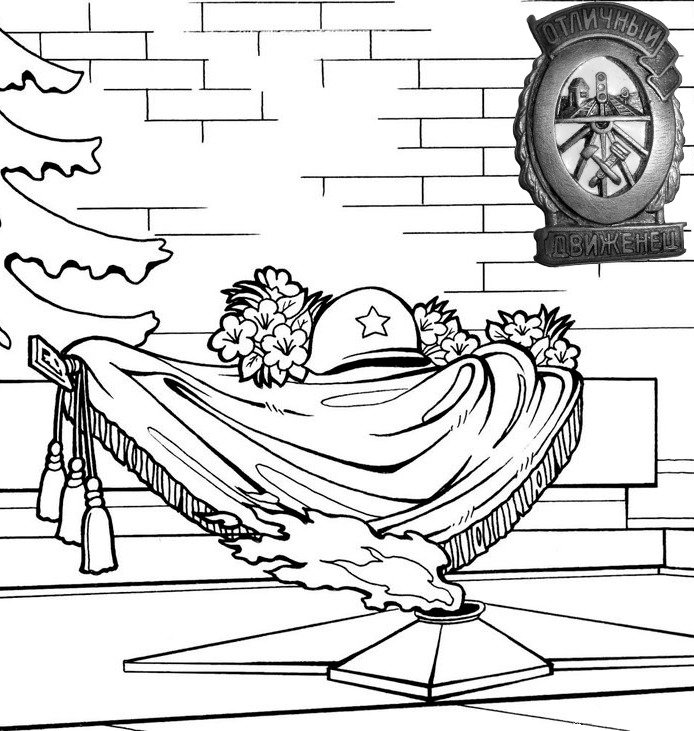

Нагрудный знак дороже, чем медаль.

Ты видела значок в шкатулке алой,

Вокруг эмали потускнел металл?

Прошли года… Я был таким же малым,

Когда из сундука знак доставал

И любовался им я в тусклых сенцах…

Лет семь назад познал я от отца

Историю «Отличного движенца»

Логически до полного конца.

Давно то было, — брови дед нахмурил,

Иные мысли напрочь отгонял, —

Так вот, отец на станции дежурил,

Составы принимал и отправлял.

Военные — шли добывать Победу

И встречные — ее в тылу ковать. —

А внучка — вся внимание и деду

Вопросы перестала задавать.

Хоть крутит память кадры детства живо,

Тревожит деда трудный разговор:

Как передать доходчиво, правдиво,

По существу, заслугу давних пор?

Ведь для подростка каждый жест и слово,

Чтоб тот усвоил, нужно подбирать

И что неузнаваемо и ново, —

Как первый выход в космос, открывать.

А посему события той ночи

Поведал дел доступным языком.

(Рассказ отца — для взрослых, между прочим,

Цитирую почти что целиком).

«Однажды, в дни войны обычным рейсом

На Запад поезд с танками ушел.

Умолк ритмичный перестук по рельсам.

Отец с перрона в кабинет зашел.

Давай и мы зайдем туда вначале,

Посмотрим, как работалось им встарь:

Флажки цветные и рожок сигнальный,

Железный керосиновый фонарь,

Дистанционной связи стрекот весел, —

Тот телефон не смеет отдохнуть.

Круги — жезлодержатели без жезел

Ждут снаряжения в дальнейший путь.

Рабочий стол, на нем журналы, книжки,

Семилинейка, письменный прибор.

Ведет лет восемнадцати парнишка

Морзянкой телеграфный разговор.

Как близнецы, стоят два аппарата,

В пазах которых жезлы введены.

Дразнит голландки отблеск красноватый,

Гуляя вдоль небеленой стены.

Старинное демидовское зданье

Сигнальным колокольным языком

Встречалось и прощалось с поездами

И те в ответ здоровались гудком.

А ныне здесь иная обстановка:

Есть коммутатор, рация, табло.

Электровозы, автоблокировка.

И в здании — уютно и тепло.

Движеньем тока стрелки переводят,

На автосцепке ходят поезда…

Быть может, вас в экскурсию проводят,

Ты приглядись к условиям труда.»

В сравнении душе девичьей хрупкой

Дед дал понять, как жизнь идет вперед.

Но где же подвиг?

Вникнув в суть поступка,

Дитя цивилизации поймет.

«В ту смену неизвестность поразила,

Ударила, как грозовой разряд:

Ему с моста охрана сообщила,

Что пять вагонов следуют назад.

Эм — паровоз, подъем осилив тяжкий,

Повел по перегону эшелон.

В ходу порвало винтовые стяжки,

И хвост состава, пятясь под уклон,

Над Косьвой мост прошел быстрее ветра.

Состав на стыках с прогибаньем шпал

До станции почти пять километров

Шел с ускореньем, скорость набирал.

Открыта тормозной площадки дверца, —

Там вьюжный ветер сквозняком взвывал.

Кондуктор умер от разрыва сердца,

В руках сжимая тормозной штурвал.

Отец мгновенно мысленно представил

Картину на дыхании одном,

Как техника крушением составов

Столкнется, словно врежется в твой дом.

А ведь уже из тупика пригнали,

(Нечетному свободен перегон),

Готовый к отправлению подали

На главный5 санитарный эшелон.

С диспетчером нет времени связаться.

Добро, хоть в расписании «окно».

Свой паровоз уехал «подрезаться».

Да время на раздумье не дано.

Когда пути составами забиты,

Как обеспечить безопасный путь?

В едином целом ум и воля слиты,

Чтоб верным был единственный маршрут.

Судьба его на подвиг проверяла,

Ведя на преданность и мужество расчет:

Расстрел грозил за позднее начало

И прежние заслуги не в зачет.

В миг оценив такую обстановку,

Когда в запасе несколько минут

И нету средств, чтоб сделать остановку,

Надежда есть на коллективный труд.

Итак, в проблеме много вариантов

Пришлось отбросить, прежде чем один

В основу лег, благодаря таланту,

Отваге, дерзкой сметке двух мужчин.

Со сна поднял начальника из дома

И тот ему такой приказ дает:

«У нас по направлениям — подъемы,

Спеши, пока хвост набирает ход,

Освободить одну из линий сразу…

Перевести груз в заводской тупик…

И побыстрее!» — «Отдаю приказы!»

— «Так действуй смело, коль предельно вник».

Он маневровый взял от Коксохима

Чтоб товарняк загнать на подъездной.

Теперь, считай, беда предотвратима:

Вагонам обеспечен путь сквозной.

Живая мысль течет постам в приказе:

«готовь нечетному четвертый путь!»

И чувствуется жажда в каждой фразе,

Стремление живой воды глотнуть.

С уверенностью в четком исполненье

На подчиненных стрелочных постах

Пошел встречать хвост, в нервном напряженье

Оставив позади тревожный страх.

Отцу казалось: в ожиданье жутком

Застыли стрелки на его часах.

И сразу, за коротким промежутком,

Угрюмой темной тенью в двух шагах

В три фонаря, как ветер злой, напорист,

В рассветной мгле, за снежный горизонт

Проходит разорвавшийся тот поезд, —

Хвост от состава, шедшего на фронт.

Лицо обладало запахом знакомым,

Когда вагоны мчались напролом

И замерли вдали перед подъемом

У семафора с поднятым крылом.

Ушла из сердца тяжесть невесомо

И напряженье мыслей истекло.

И вот звенит душа струной веселой,

Наполненная внутренним теплом.

Хвалил начальник с воодушевленьем:

— «За четкость действий… будем представлять…

За предотвращение крушения…

Твой подвиг неприлично умалять…

Спас груз военный, железнодорожный…

Готовь на кителе для ордена дыру!»

А он стоял в волнении тревожном,

Удерживая дрожь на пальцах рук.

С сознанием исполненного долга

С дежурства молча шел отец домой.

Остановился вдруг и долго-долго

Стоял, как завороженный, немой.

Рукой смахнув с лица морщинки-сле́ды,

Глядел на гаснущие звезды ввысь…

Полгода оставалось до Победы

И впереди — оставшаяся жизнь

Ему в придачу…» Только в этот вечер

Дед умолчал, хотя отлично знал,

О том, что орден получил диспетчер,

Отцу в награду стал почетный знак.

— А поезд что ли, дед, ушел без танков?» —

Вопрос у внучки задан неспроста.

— Нет, на глухом соседнем полустанке

Состав дождался своего хвоста.

А между тем, прервав свое молчанье.

Прищурив вдумчиво усталые глаза,

Дед мог без всяких знаков восклицанья

Не только взрослым, внучке рассказать

О том, что он давно, с большой душою

Профессию отца стал уважать

За то, что в ней обычное, простое

Внезапно экстремальным может стать

И главное тогда зависеть будет

Не столь от переменных величин

И обстоятельств тех суровых буден

В когорте смелых, волевых мужчин,

Сколько о людей, чье сердце обжигало,

Всех тех людей, несущих свет из тьмы,

Кто не привык трудиться вполнакала,

Жить не привык у Родины взаймы.

Да только внучка, сидя на коленях,

Навряд ли сразу для себя поймет,

Зачем назвал, как будто в откровенье,

Дед подвигом случайный эпизод?

Вот потому у деда дар — от сердца:

Не бередить напрасно детский мир.

Пока что он «Отличного движенца»

Хранит, как драгоценный сувенир…

Нет вымысла в моем рассказе-правде.

Я завершаю длинных мыслей ход.

Уже два года, как скончался прадед…

Знак — связь времен — потомству перейдет.

Март — Август 1998г.

Отрывок из интервью

Посвящается памяти фронтовика

Перевозчикова Михаила Максимовича.

Четверть века назад

Я писал про него в стенгазете.

Из того интервью

Привожу боевой эпизод.

Говорил замполит,

И глаза излучались в привете:

«Мне в начале войны

Шёл семнадцатый год.

В сорок третьем — на фронт.

А в полку отобрали в разведку

И направили нас

Молодых добровольцев в дозор,

Чтоб обследовать лес,

Где скрывался противник нередко,

Но в бору нас засада ждала вперекор.

Видишь мету войны?

Так в фашистском плену нас пытали:

Раскалённым прутом

Прижигали края моих губ, —

Вот и стал рот похож

На прямую полосочку стали,

Посредине него — поперечный разруб».

Я представил себе,

Как в бессмертье бойцы уходили.

Их горячая кровь

Незабвенно стучит в тишине.

С неотпетой душой

Смерть на дыбе они победили,

Но не стали позором полку и стране.

«Из десятка ребят

Только трое в живых нас осталось.

В те же сутки наш полк

Смял врага, мне не дал умирать.

А потом воевать

Мне в полку также мало досталось:

Легкораненым в грудь я вернулся опять»

— Как вторым узелком

Стойкость духа на счастье досталось

С нитью жизни связать

На казацких полях древних сеч? —

Вижу, как нелегко

Сопрягать ветерану усталость,

Гарь атак и своей артиллерии речь.

«Видно, чей-то просчет

Мощным взрывом ударил в траншею.

Я по трубке ору:

«Надо через меня! Недолет!»

Новый взрыв оглушил

Тем же сбитым прицелом по шее…

И контузии взнос на три года вперед.

Было это еще

До погоды промозглой и волглой.

Был армейский приказ:

«Киев к празднику взять, к Октябрю»

Шквальный вихрь артогня

Так надолго отбросил за Волгу,

Что в Сибири родной ждал Победы зарю».

Был кротким рассказ,

Да слова за себя говорили:

Как нам жить, как служить,

Как нам надо Отчизну любить.

Возвращается мысль

К старой незарубцованной были

И срастается в целое —

Не разрубить!

Замполит ОВД,

Сколько раз Вам по жизни встречались

Посвист пуль, блеск ножей,

Глаз обреза глухого в упор!

Губы Ваши притом

Ещё строже и уже казались

Да давал иногда перебой мотор…

Его нет среди нас.

И виски мои в инее стали.

Только образ его

В своей памяти я берегу:

На широком лице-

Рот прямою полосочкой стали

И разруб

Истончённых под пытками губ.

Декабрь 1999г.

Пуговица

Посвящается фронтовику

Кашину Василию Ивановичу.

Шёл бой на подступах к Берлину.

На фронтовой передовой —

снарядов взрывы, грохот минный

и посвист пуль над головой.

Одна, жужжа из подлой мести

за то, что шёл в атаку взвод,

солдату с пуговицей вместе,

глубоко врезалась в живот.

И военврач из медсанбата

с трудом извлёк из недр бойца

в простую пуговицу вмятый

комок остывшего свинца.

«Была та пуля на излёте», —

сказал он, штопая живот.

«А рана, — молвил писарь в роте, —

та до Победы заживёт».

Та пуля, что бойца разила

(домой доставленный «трофей»),

пошла ребятам на грузило.

Для каждой удочки своей.

А седина у ветерана

блестит отливом желтизны.

Хранит Василий-свет-Иванович

заслуги памятной весны,

где посреди наград Державы

и знаков разных степеней —

свидетельство шахтёрской славы —

Одна в муаровой оправе,

как знак его гвардейской славы

за этот бой святой и правый —

вся так отчётливей, видней

медаль «За взятие Берлина»

и рядом с ней впритык лежит

солдатской пуговки пластина,

как броневой армейский щит.

Пластина малого формата

ушла заслуженно в запас:

она в бою спасла солдата.

Солдат страну родную спас.

Декабрь 2004г.

***

Помню, мама за прялкой сучила.

Напевая под веретено.

И мерцая, трещала лучина,

И рябина стучалась в окно.

Я, укрывшийся пёстрой рядниной,

Вёл в озябшей ночи ближний бой,

Отражая атаки рябины

И сверчка за печною трубой.

Словно был вместе с дядей, который

Улетел защищать Ленинград.

А в 17 неполных лет вскоре

Добровольцем ушёл мамин брат.

асли искры, как вспышки ракеты…

Память детства занозой саднит:

Брат у мамы пал без вести где-то,

Брат у папы над Волховым сбит.

Той войны эхо в пламени грозном

Для меня многократно звучней.

Вновь тревожусь печалью бесслёзной,

Когда гибнут коллеги в Чечне.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.