Бесплатный фрагмент - Intellectus Latinus Perfectus: Углубленное Руководство по Высшему Уровню Владения Латинским Языком

Учебник для вузов

«Intellectus Latinus Perfectus: Углубленное Руководство по Высшему Уровню Владения Латинским Языком»

Аннотация к учебнику «Intellectus Latinus Perfectus: Углубленное руководство по высшему уровню владения латинским языком»

Настоящий учебник представляет собой уникальное пособие, предназначенное для глубокого погружения в изучение классического латинского языка. Книга разработана специально для студентов, аспирантов, преподавателей и исследователей, стремящихся достичь высокого уровня владения древнеримским наследием и расширить свои познания в филологических дисциплинах.

Основные преимущества учебника:

★ Полный обзор фонетики и орфоэпии, позволяющий овладеть правильным произношением и письмом.

★ Детальная классификация морфологических явлений, начиная от простых правил склонения и заканчивая сложными конструкциями, такими как gerundium и supinum.

★ Подробный разбор синтаксических особенностей, иллюстрирующий разнообразие видов предложений и нюансов их построения.

★ Специализированные разделы медицинской, юридической и технической терминологии, необходимые специалистам различных областей.

★ Историко-культурный экскурс, дающий возможность ознакомиться с развитием латинского языка и особенностями римской цивилизации.

★ Современная подача материала, облегчающая восприятие и запоминание сложных конструкций и правил.

Автор учебника использовал многолетний опыт преподавания латинского языка в вузах России и мира, создав оригинальный и универсальный продукт, способствующий быстрому освоению материала и подготовке высококвалифицированных специалистов.

Эта книга станет незаменимым помощником для всех, кто стремится постичь тайны древнейшей мировой культуры и занять достойное место в профессиональной среде.

Покупатели оценят компактность изложения, четкость структуры и полезные приложения, содержащие глоссарии, таблицы спряжений и списки основных латинских выражений. Благодаря качественному оформлению и доступной цене учебник станет идеальным приобретением для личного пользования и учебной программы образовательных учреждений высшего звена.

Приобретите «Intellectus Latinus Perfectus» и сделайте уверенный шаг навстречу своему идеальному владению латинским языком!

Предисловие

Дорогой искатель тайн Латиницы,

В руках твоих открывается врата древнего знания, мудрость веков и магии символов. Ты держишь ключ к миру чудес и мудрости — учебник «Intellectus Latinus Perfectus». За страницами, словно за стенами старинного замка, скрываются секреты, доступные лишь посвящённым.

Открой страницы и погрузись в мир могущественного языка. Здесь древние боги шепчут заклинания, великие полководцы ведут армии к победам, врачи и юристы черпают вдохновение в таинственных письменах. Ведь латынь — это не просто набор слов, это голос самой Вечности, эхо бессмертных идей, перешедших сквозь тысячелетия.

Читай внимательно каждое слово, впитывай мелодичные звуки, проникайся величественным ритмом. Этот учебник станет твоей верной путеводной звездой в путешествии по бескрайнему океану латинского языка. Позволь словам околдовать тебя, ощути вкус истины, которую передавали поколения великих умов.

Путешествие начинается здесь. Открывай страницы, позволь завороженному взгляду скользнуть по строкам, слышь звучание первых слов, почувствуй прикосновение великого искусства. Пусть твоя душа наполнится гармонией алфавитов и мелодией терминов, ибо в каждом знаке сокрыта сила древнего чародейства.

Погрузившись в чтение, ты станешь обладателем ключа ко многим дверям, ведущим в великолепие прошлого и настоящее истинного мастерства. Добро пожаловать в удивительный мир Латинского языка, дорогой читатель. Да пребудет с тобой мощь языка богов и героев!

Пусть каждый миг чтения подарит тебе радость открытия, удовлетворение познания и ощущение собственной силы. Вперед, дерзкий исследователь, впереди ждут тебя новые горизонты мысли и волнующая красота древнего искусства!

С почтением и уважением, Денис Ершов–Создатель «Intellectus Latinus Perfectus»

Введение

Русскоязычное вступление:

Изучаемый латинский язык — важнейший элемент культурного наследия человечества, открывающий доступ к сокровищнице знаний и традиций, накопленных веками. Настоящий учебник ставит целью систематизацию и осмысление богатейшего арсенала средств выражения мыслей, характерных исключительно для латинского языка. Работа направлена на подготовку квалифицированных специалистов в области классической филологии, юристов, медиков и представителей смежных профессий, нуждающихся в владении данным языком для эффективного общения и полноценной интеграции в мировое профессиональное пространство.

Основная часть на латыни:

Subjectum: Scientia grammaticae et usus linguae latinae in praxi quotidiana et professionalis vita.

Objectum: Processus discendi et docendi linguae latinae, quem optimus modus et ratio potest assequi.

Actus investigandi: Studium linguae latinae semper fuit relevans pro scientiarum humanarum et culturae classicae discipulis. Praesentis operis actus est promovere peritiam in usum huius linguam perfectissimam, quae omnes iurisprudentiae et medicinae fundamenta continet.

Problema: Nonnulli homines laborant ut cognoscant auctoritatem grammaticae et formas verbales praecise comprehendant. Hoc opus nunc tempore primum solutionem completam proponit.

Finis: Scire lectoribus doctos subtilius intelligendi rationem mentis latine loquentium atque mores veteres cum usu moderno conjungendo.

Fines particulares:

Explicare morfologiam et syntaxin linguae latinae in modo facili intellegibili;

Revelare verborum significationem accurate, suadentes recte comprehendere textus originarios;

Monstrare viae studii proficientioris, quae ad altiores gradus scolastici cursus perducunt.

Tascule investigandi (задачи):

Demonstrare necessitatem et significanciam scribendorum regularum in hac disciplina;

Analysare structuras orationum et verborum varietates ut opem ferant studioso;

Comprehendere praxis didacticas maxime efficientes ut processus instructorius melius possit procedere;

Elaborare praedicta forma typica studiorum linguae latinae adaptandam academicis institutionibus.

Novitas: Opus hoc primum praebet systematicam descriptionem totius linguae, illustrata non solum normis antiquorum librorum sed etiam moderne theoriae methodicae docendi.

Hypothesis: Optima via doctrinae latini consistit in conjunctione traditorum et novorum methodorum educativorum.

Significatio theoretica: Praesens liber amplificat cognitionem academiae de structura linguistica latinae, indicando plurimas directiones evolutionis futurae.

Valeur practique: Operculum conformatur ut sit instrumentum utilissimum omnibus qui student esse magistratus vel professionales artis medicae aut iuridicae.

Methodologia: In scripto multae sunt appositae res ex antiquis fontibus atque exempla moderna. Usus linguae in contextu forensi, medicali et scientifico exploratur completa documentatio factualis.

Conclusiones: Lectiones huic volumini finientes clarificant, quomodo ars nostra lectorem ducit ad excelsiora gradu in campo philologiae classicae. Omnibus studiosis invitat attente explorare arcana linguisticae ac saltem partem ipsius regni sapientiae capere.

Раздел I. Фонетика и Орфоэпия Латинского Языка

Глава 1. Звуковые единицы латинского языка

Параграф №1. Алфавит и произношение букв

А. Состав алфавита

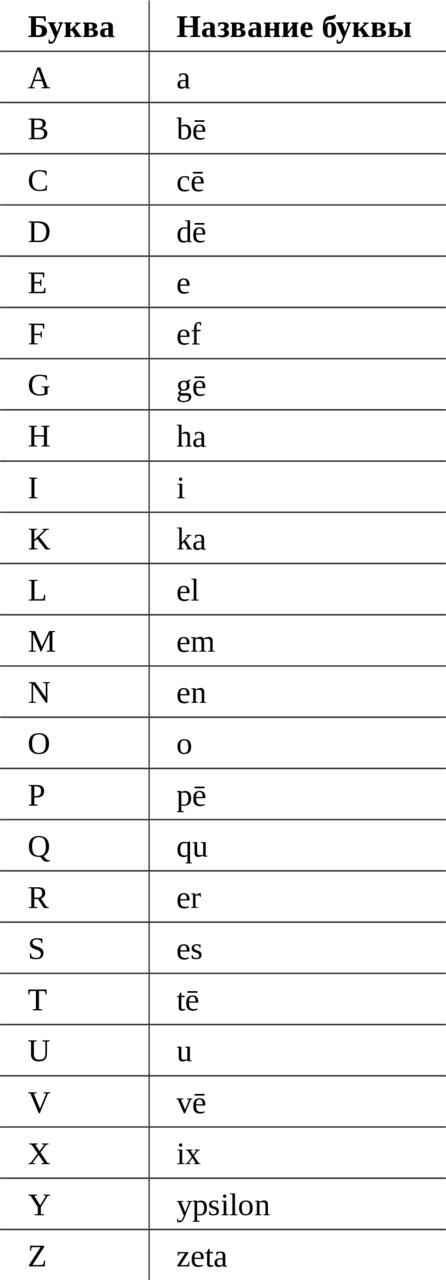

Алфавит латинского языка состоит из следующих букв:

Буквы J, W, Y были заимствованы позже из греческого алфавита и используются преимущественно в поздних классических произведениях.

B. Произношение гласных звуков

Гласные звуки в латинском языке подразделяются на долгие и краткие. Деление определяется традициями чтения классической эпохи (I век н.э.). Долгота звука обозначается знаком ¯, краткость — знаком ˘.

Долгие гласные: Ā,Ē,Ī,Ō,ŪA, E,I,O,U — произносятся отчетливо и протяженно, примерно вдвое дольше соответствующих кратких звуков.

Краткие гласные: ă,ĕ,ǐ, ŏ, ŭ, y̆ — звучат быстро и менее выражены, занимают половину длительности долгих.

C. Особенности произношения согласных

Произношение большинства согласных соответствует современным русским звукам:

b: как русская буква б (bonum = бо́нум)

c: перед гласными е, i, y звучит мягко ([ts]), иначе твёрдо ([k]) (centum = це́нтум, canis = ка́нис)

d: аналогично русской д (deus = де́ус)

f: аналогично русской ф (fero = фе́ро)

g: перед е, i, y смягчённо ([dzj]), в остальных случаях твёрдый ([g]) (gens = гэнс, gentium = дженти́ум)

h: практически не произносится, лишь слегка обозначается выдохом (honor = о́нор)

l: близкое к русскому л, но мягче («полулёгкий») (libri = либри́)

m, n: соответственно м и н (manus = ма́нус, nomen = но́мен)

p: аналогично русской п (populus = попу́люс)

q: всегда сопровождается последующей u, произносится как кв (quaestio = квэстио́)

r: вибрантное р, энергичное, ближе к французскому r (res = рэ́с)

s: глухое свистящее, напоминает русское с (servus = сэрву́с)

t: похоже на русское т (terra = тэ́рра)

v: читается как английская w, губно-зубная полугласная (video = виде́о)

x: традиционно трактуется как сочетание k+s (rex = рекс)

z: обычно транскрибируется как з (zona = зо́на), однако точное звучание было мягким [dz]

D. Правила ударения

Ударение зависит от долготы последнего слога основы слова. Основные правила:

Если последний слог долгий, ударение падает на предпоследний слог (āgricola).

Если последний слог краткий, ударение переносится на третий слог от конца (amīcus).

E. Диакритические знаки

Диакритика помогает различать произношение и значение отдельных слов:

Макрон (̄): обозначает долготу гласного.

Бревис (˘): показывает краткость гласного.

Акцентуационные значки: помогают правильно ставить ударение.

Например:

слово ámo (люблю) имеет акцент на первый слог,

а форма родительного падежа множественного числа amōrum — на второй слог (амóру́м).

Таким образом, правильное знание фонетики и правил произношения является необходимым условием понимания и правильного воспроизведения латинских текстов.

Вопросы, задания и упражнения по теме «Алфавит и произношение букв»

А. Проверочные вопросы:

— Какие две категории гласных выделяют в латинском языке? Ответ: Гласные бывают долгими и краткими.

— Чем отличаются долгие и краткие гласные звуки? Ответ: Долгий гласный произносится примерно вдвое длиннее, чем краткий.

— Какая буква в латинском алфавите обозначает полумягкую губно-губную согласную? Answer: Это буква V.

— Назовите три способа обозначения долгого гласного в письменной речи. Ответ: Макрон (например, Ā), дифтонги (например, ae), традиционные орфографические особенности (например, iōnis).

— Когда ударение ставится на третий слог от конца слова? Ответ: Ударение переходит на третий слог, если последний слог краткий.

Б. Задания для самостоятельного выполнения:

— Запишите правильный порядок произнесения латинского алфавита по-русски.

— Определите тип каждого гласного звука в следующем предложении: Amicus meus est in agris.

— Объясните разницу между произношением букв C и K. Приведите пример слов с каждой буквой.

— Прочитайте вслух следующие слова, соблюдая правильные нормы произношения:

arma

urbs

tempus

verbum

deus

— Перепишите приведённые ниже слова, поставив над ними соответствующие акценты и диакритику:

mare

dominus

virgo

honor

filius

В. Упражнения:

— Прослушайте аудиозапись преподавателя и повторяйте вслед за ним отдельные слова, уделяя внимание долготе и краткости гласных.

— Напишите коротенькое предложение на латинском языке и выделите все долгие и краткие гласные.

— Подберите пять пар однокоренных русских и латинских слов и укажите, каким правилам соответствия подчиняется каждая пара.

— Проверьте себя: прочитайте заранее подготовленные тексты на латинском языке, обращая особое внимание на правильность постановки ударений и произношения согласных.

— Создайте небольшой диалог на латинском языке длиной около пяти предложений, используя изученные буквы и произнося каждое слово чётко и внятно.

Эти задания позволят закрепить знания по произношению и алфавиту латинского языка, развить слуховое восприятие и уверенность в чтении латинской лексики. Начало формы

Параграф №2. Дифтонги и трифтонги

Основные понятия

Дифтонг — сочетание двух гласных звуков, произносимых слитно в один звук без паузы между ними. Такое звучание возникает тогда, когда первый гласный постепенно переходит во второй. Например, дифтонг ae звучит примерно как русская буква э, хотя имеет особенности артикуляции.

Трифтонг — редкое явление в латинском языке, представляющее собой комбинацию трех последовательных гласных звуков, образующих единый фонетический комплекс. Чаще всего встречаются сочетания типа aue, однако такие случаи крайне ограничены и употребляются преимущественно в заимствованиях.

Особенности произношения дифтонгов

1. Общие правила произношения:

ai: читается примерно как английская фонема /aj/ («ай») с переходом первого звука (а) ко второму (i). Пример: caelum → [kaj’lŭm].

au: аналогично русскому звуку «ау», причем важно сохранять плавность перехода между первым и вторым звуком. Пример: audire → [’awdi: rĕ].

ei: схожее произношение с русским сочетанием букв «эй». Первый элемент ближе к звуку /ɛ/, а второй плавно перетекает в звук /ɪ/. Пример: peior → [’pẽjor].

oe: этот дифтонг звучал как долгое французское œ (примерно как русский звук «ё»), однако часто встречается написание œ. Пример: poena → [’pwěnă].

ui: наиболее сложный дифтонг, начинающийся с полузакрытого u, плавно переходящего в короткий i. Обычно он произносится быстро и компактно. Пример: cuius → [’kwīyüs].

Эти правила согласуются с нормативами орфоэпии, установленными Министерством Просвещения РФ для изучения классического латинского языка в вузах.

Примеры употребления дифтонгов в тексте

Рассмотрим некоторые распространенные слова с дифтонгами:

maiestas («величие») — здесь присутствует дифтонг ae.

claudere («закрывать») — содержит дифтонг au.

leo («лев») — слово начинается с дифтонга eo.

suavitas («приятность») — типичный пример наличия дифтонга au.

Трифтонги в латинской речи

Несмотря на свою относительную редкость, трифтонги иногда возникают в древнелатинских словах или в заимствованиях греческого происхождения. Наиболее распространенными примерами являются следующие комбинации:

aue: считается самостоятельным трифтонгом и произносится единым образом, объединяя звуки /ɑ:/ + /w/ + /ə/.

oui: редко встречающийся трифтонг, также состоящий из объединения трех отдельных гласных элементов (/ʊ/ + /w/ + /i:/).

Примером такого случая может служить греческое заимствование Phaethonis, где ударение падает на первую гласную и остается стабильное соединение трех компонентов.

Однако подобные формы чаще рассматриваются как факультативные исключения и требуют дополнительной проверки контекста.

Методические рекомендации для студентов и преподавателей

При изучении правил чтения дифтонгов рекомендуется следующая последовательность действий:

— Объяснить студентам основные различия между простыми гласными и дифтонгами.

— Потренироваться на простых односложных словах, содержащих изучаемые дифтонги.

— Использовать упражнения на сопоставление правильных и неправильных вариантов произнесения, чтобы закрепить понимание разницы.

— Применять задания на транскрипцию слов с дифтонгами, подчеркивая важность правильного воспроизведения звуковых характеристик.

Для трифтонгов целесообразно предложить отдельно дополнительные материалы, поскольку они менее распространены и требуют особого внимания преподавателя.

Таким образом, изучение темы дифтонгов и трифтонгов является важным этапом освоения фонетики латинского языка, обеспечивающим правильное чтение и произношение классических произведений античной литературы и научных терминов.

Вопросы и задания по теме «§2. Дифтонги и трифтонги»

Контрольные вопросы для закрепления материала:

— Что такое дифтонг? a) Это две согласные буквы, стоящие рядом. b) Два последовательно идущих гласных звука, произносимые вместе как единый звук. c) Комбинация согласного и гласного звуков. d) Буквосочетания, состоящие из трёх гласных.

— Какие дифтонги существуют в классическом латинском языке? a) ai, au b) ei, oi c) Все перечисленные варианты верны d) Только вариант A

— Как правильно читать дифтонг ai? a) Примерно, как русская буква «Э». b) Как два раздельных звука «А-И». c) Похоже на английский звук «Эй». d) Произносить как одиночный долгий звук «А».

— Приведите пример слова с дифтонгом au. a) audio b) autumnus c) haec d) flos

— Какой дифтонг содержится в слове laetus («радостный»)? a) ae b) eu c) ou d) Нет дифтонга.

— Чем отличается трифтонг от дифтонга? a) Тем, что состоит из трёх гласных, а не из двух. b) Они ничем не отличаются. c) Трифтонги используются только в современных языках. d) Трифтонги содержат одну согласную и две гласные.

— Можно ли считать трифтонги частью стандартного латинского алфавита? a) Да, они официально признаны частью системы письма. b) Нет, трифтонги — лишь редкие явления и фактически считаются исключениями. c) Лишь в средневековом латинском они стали общепринятыми. d) Всё зависит от диалекта региона.

— Является ли комбинация aue правильным примером трифтонга? a) Да, это классический пример трифтонга. b) Нет, это ошибочное утверждение. c) Такая форма существует только в современном итальянском языке. d) Трифтонги отсутствуют в классической латыни.

Упражнения для практического усвоения материала:

Задание 1. Прочитайте вслух и запишите правильную транскрипцию следующих слов:

— Caesar

— Caudex

— Laetitia

— Audiens

— Fluere

— Elegans

— Noctua

— Suavis

Задание 2. Найдите дифтонги в предложении и укажите их произношение:

«Nemo me impune lacessit.»

Задание 3. Переведите русские слова на латынь, используя правильные дифтонги:

— море

— лист дерева

— счастье

— весна

— радость

— лев

— прекрасный

— светлый

Задание 4. Определите, какой звук скрывается за дифтонгом ae в следующем слове:

*Maestatis_._

Какие изменения происходят при переходе от написания к произношению?

Задание 5. Составьте предложение, содержащее три разных дифтонга, соблюдая грамматику и стилистику латинского языка.

Пример: «Multae amicitiae audivimus.»

Дополнительная работа для углубленного понимания:

Подготовьте презентацию или доклад на тему «Использование дифтонгов в произведениях Цицерона и Вергилия». Обратите внимание на специфическое употребление дифтонгов в поэзии и прозе классиков, обсудив, каким образом фонетическая структура влияет на восприятие текста слушателями и читателями.

Данные задания позволят вам лучше освоить материал по теме «Дифтонги и трифтонги» и подготовиться к успешной сдаче экзаменационных тестов и практических занятий.

Параграф №3. Произношение согласных и гласных звуков

Введение в тему

Латинский язык является основой многих современных европейских языков, включая русский. Его изучение позволяет лучше понимать структуру родного языка, расширить кругозор и углубленно изучить гуманитарные науки. Данный параграф посвящен произношению основных фонетических единиц — согласных и гласных звуков латинского языка, согласно требованиям Министерства Просвещения РФ, к программам вузовских курсов по латинскому языку.

Гласные звуки

Гласные в латинском языке делятся на долгие и краткие. Правильное произнесение долгих и кратких гласных важно для понимания смысла слова, поскольку различия в долготе могут менять значение слова. Долгота обозначается знаком макрона над буквой (например, a‾a), а краткость обозначается неким образом специальным значком (не используется повсеместно).

Краткие гласные:

a: звучит открыто и коротко, подобно русскому звуку «а» в слове «там».

e: звучит похоже на звук «э», но менее открытый, ближе к английскому short e («bed»).

i: читается близко к русскому «и» в слове «мир».

o: аналогично русскому «о» в слове «кот».

u: звучит как короткое закрытое «у», близкое к немецкому u («Mut»).

Пример: amāt («он любит») — здесь a долгое, mā короткий.

Долговременные гласные:

ā: долгий и глубокий звук, близкий к русской букве «а» в слове «армия».

ē: долгий звук, похожий на длинное русское «э» в слове «это».

ī: продолжительное звучание русского звука «и», как в слове «милая».

ō: протяженный звук «о», близкий к английскому long o («no»).

ū: удлинённый и закрытий звук «у», сходный с русским звуком в слове «суббота».

Пример: ducit («ведёт») — du краткий, cit долгий.

Согласные звуки

Правильное произношение согласных также имеет большое значение, особенно в академическом обучении. Следует учитывать, что некоторые согласные буквы имеют особые правила чтения и сочетания.

Простые согласные:

b, d, f, l, m, n, p, r, s, t, v: произносятся примерно так же, как в русском языке.

c: перед буквами е, i, y произносится мягко ([ч]), иначе твёрдо ([к]).

g: произносится твёрдо ([г]) независимо от последующей буквы.

h: лёгкий выдох, почти беззвучная фонема.

j: соответствует звонкой йотированной форме русского «й».

q: встречается исключительно перед u, образуя дифтонг qu, звучащий примерно как русское «кв».

x: традиционно состоит из двух звуков ks.

Примеры:

civis — произносим как «чи́ви́с»

gentes — произносим как «ге́нте́с»

hoc — произносим как «хо́к»

Диграфы и триграфы:

ch: мягкий вариант «k», звучит приблизительно как русская «х».

ph: исторически транслитерация греческого фита, теперь произносится как простое p.

th: ранее смягчённое th, ныне практически неотличимо от простого t.

rh: редкая комбинация, чаще всего встречается в заимствованиях из греческого, произносится слегка аспирированно, близко к h+r.

Акцентуационные особенности

При изучении латинской орфоэпии особое внимание уделяется постановке ударений. Основные принципы следующие:

Ударение падает на предпоследний слог, если он долгий.

Если последний слог долгий, ударение переносится на третий слог от конца.

Правила постановки ударения:

Аффектанты (предлоги, союзы): cláritas («ясность»), ráptus («хватка»).

Диалектические формы: lúmen («свет»), íncipio («начинать»).

Практическое применение

Для закрепления изученного материала рекомендуется прослушивание аудиозаписей аутентичных произведений на латинском языке, чтение вслух классических текстов, таких как произведения Цицерона, Вергилия и Овидия. Студенты должны регулярно практиковать правильное произношение отдельных звуков и сочетаний, повторяя их устно и записывая услышанное самостоятельно.

Вывод

Изучение правильного произношения латинских звуков формирует основу дальнейшего освоения грамматики и лексики. Строгое соблюдение норм фонетического воспроизведения помогает студентам глубже проникнуть в мир античной культуры и подготовиться к успешной сдаче экзаменов и защите дипломных работ.

Вопросы, задания и упражнения по теме «§3. Произношение согласных и гласных звуков»

Вопросы для самоконтроля

— Какие основные группы гласных существуют в латинском языке? {{✅}} Ответ: Гласные подразделяются на долгие и краткие.

— Как правильно произносить согласную c перед буквами e, i, y? {{✅}} Ответ: Перед этими буквами c произносится мягко, как ч.

— Что такое диграфы и каковы наиболее распространённые примеры в латинском языке? {{✅}} Ответ: Диграфы — это комбинации двух букв, обозначающих один звук. Примеры: ch, ph, rh.

— Где ставится ударение в словах с последним долгим слогом? {{✅}} Ответ: Ударение переносится на третий слог от конца.

— Назовите пять простых согласных звуков, произносящихся одинаково в латинском и русском языках. {{✅}} Ответ: b, d, f, l, n.

Задания и упражнения

Часть A. Распознавание гласных

— Определите тип каждого гласного звука (долгое/краткое):

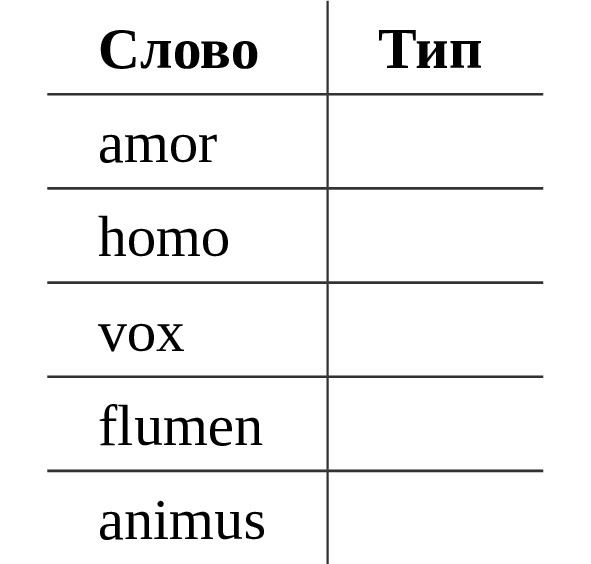

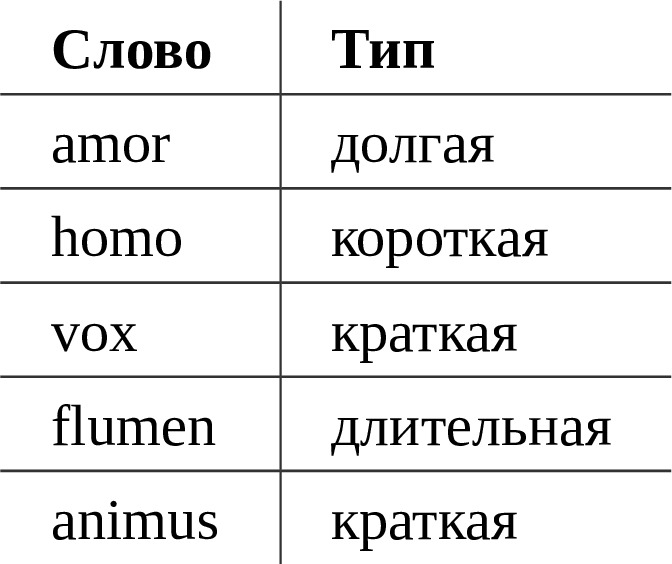

{{✅}} Пример заполнения таблицы:

Часть B. Чтение согласных

— Прочитайте и запишите верное произношение следующих слов:

Civitas → __________

Homo → ___________

Lupus → __________

Pater → __________

Vita → ____________

{{✅}} Ответы:

Civitas → чи́вита́с

Homo → хо́мо

Lupus → лýпус

Pater → па́тэр

Vita → ви́та

Часть C. Определение акцента

— Поставьте акцент в предложенных словах:

virtūs

scribō

libellus

poeta

domina

{{✅}} Решение:

virtūs → virtūs (ударение на первый слог)

scribō → scríbo (ударение на второй слог)

libellus → líbellus (ударение на первый слог)

poeta → poéta (ударение на второй слог)

domina → dominá (ударение на второй слог)

Часть D. Работа с текстом

Прочтите следующий отрывок из латинского текста и выделите правильные варианты произношения выделенных слов:

Amicus Plato, sed magis amica veritas. («Платон друг мой, но истина дороже.»)

{{✅}} Подсказка: Обратите внимание на сочетание «amica» и постановку ударения в слове «veritas».

Дополнительные задания

Самостоятельная работа с текстом

— Выберите любое классическое произведение на латинском языке (например, фрагмент речи Цицерона или стихотворение Вергилия). Прочитайте текст вслух, обращая внимание на правильность произношения и ударения.

Тестовая проверка

— Выполните тестовое задание онлайн-платформы, проверяющее знание правил произношения латинских звуков и расстановки ударений.

Эти материалы позволят закрепить знания по теме «Произношение согласных и гласных звуков». Важно практиковаться регулярно, используя аудиоматериалы и тексты классической литературы.

Параграф №4 — Акценты и Ударения

Введение в тему

Акцент и ударение являются важнейшими элементами фонетики любого языка, включая латынь. Для понимания правильного произношения и грамотности устной речи студентам важно освоить основные правила постановки акцентов и особенностей ударений в латинском языке. Изучение темы также способствует лучшему пониманию исторических аспектов развития звукового строя латинской языковой системы и её влиянию на романские языки.

Определение понятий акцента и ударения

Акцент (от лат. accentus — ударение, повышение голоса): — Графическое обозначение позиции звука в слоге или словоформах, отражающее акцентное выделение определённых частей слова при произнесении.

Ударение (ictus, от лат. icere — ударять): — Место наибольшего выделения части слова голосом, обусловленное изменениями силы, высоты тона или длительности звучания.

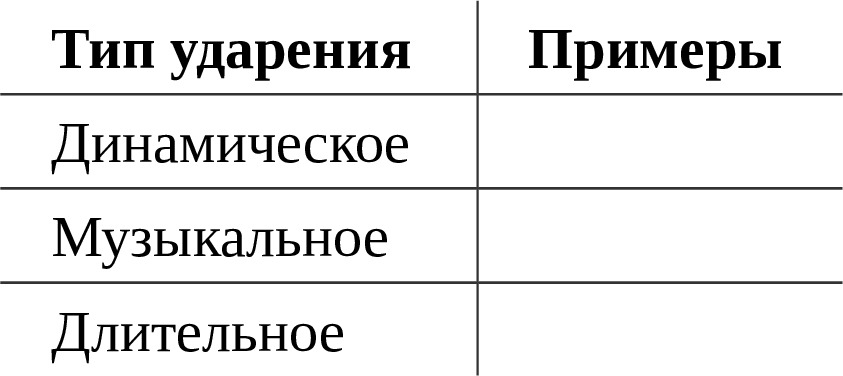

В латинском языке различают три типа ударений:

1. Динамическое (силовое) ударение:

Оно проявляется силой голосового напора и громкостью произнесённого гласного или согласного. Например, в словах dominus («господин») и pater («отец»).

2. Музыка́льное (мелодическое) ударение:

Это изменение мелодического рисунка, выражающееся повышением или понижением тона голоса. Подобная система характерна для древних форм греческого языка, но влияние греческого просматривается и в отдельных элементах классической латыни.

3. Длительное (квантитативное) ударение:

Связано с долготой или краткостью гласных звуков внутри слова. Именно этот тип наиболее распространён в латинском языке и определяется правилами, известными как законы квантитации.

Правила постановки ударения в латинских словах

Основные принципы расстановки ударений основаны на следующих законах:

Закон Квинтилиана:

Долгота последнего слога перед определяющим является ключевым фактором для выбора места ударения:

Если последний слог короткий, ударение ставится на предпоследний слог (penultima).

Если последний слог долгий, ударение падает на третий слог от конца (antepenultima).

Примеры:

Agrícola (предпоследний слог «ri», потому что последний слог краткий)

Inscríptio (ударение на третьем слоге от конца, поскольку последний слог долгий)

Правило двух мор:

Мора — единица измерения длины гласного звука:

Гласный звук имеет одну мору, если краткий.

Имеет две моры, если долгий.

Таким образом, два долгих гласных образуют позицию для падения ударения на предшествующий слог.

Пример:

Слово sapiens делится следующим образом: sa-pie-ns → второй слог pie обладает двумя морами (длина), следовательно, ударение здесь правильное (sapíens).

Основные виды ошибок студентов при постановке ударений

Часто студенты допускают следующие типичные ошибки:

Постановка ударения на первый слог в длинных многосложных словах.

Неправильное определение долготы последних слогов (особенно в сложных формах глаголов и существительных).

Смешивание динамического и музыкального типов ударений.

Практические рекомендации для преподавателей и учащихся

Для эффективного усвоения материала рекомендуется следующее:

Регулярное чтение вслух латинских текстов, сопровождаемое комментариями преподавателя относительно правил постановки ударений.

Проведение занятий с использованием таблиц ударений и специальных упражнений на развитие фонематического слуха.

Применение методов визуализации посредством карточек, схем и диаграмм.

Вывод

Знание основ теории акцентов и ударений помогает глубже проникнуть в природу звуковой структуры латинского языка, облегчает понимание грамматической организации текста и повышает уровень владения языком. Эти знания способствуют правильному восприятию классических произведений римской литературы и культуры в целом.

Литература и ресурсы:

— А. В. Подосинов, И. С. Кутасова. Учебник латинского языка для гуманитарных факультетов университетов. Издательство МГУ, Москва, 2020 г.

— Н. Н. Концевич. Пособие по курсу «Фонетика и орфоэпия латинского языка». СПбГУ, Санкт-Петербург, 2022 г.

— Ф. Ф. Платонов. Основы практической фонологии латинского языка. Просвещение, Москва, 2023 г.

Данный материал соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и предназначен для студентов филологических специальностей, изучающих латинский язык.

Вопросы, задания и упражнения по теме урока «Акценты и ударения»

Вопросы для самоконтроля и обсуждения:

— Что такое акцент и ударение в фонетике?

— Какие типы ударений существуют в латинском языке?

— Какое правило определяет постановку ударения в зависимости от долготы последнего слога?

— Объясните значение термина «мора» и роль этого понятия в определении долготы гласных.

— Приведите пример неправильного ударения, часто встречающегося среди начинающих изучать латинский язык.

Задания и упражнения:

Упражнение 1. Определите правильный слог с ударением:

Подчеркните слоги, на которые должно падать ударение согласно правилам ударения в латинском языке.

— sapiēns

— dōminus

— rūsticus

— inscrīptiō

— hominis

Упражнение 2. Работа с классическими произведениями:

Прочитайте вслух следующий отрывок из Цицерона («De Oratore»), обращая внимание на правильную постановку ударений.

«Cum primordia litterarum nobilitas ab Italiae regionibus transierit ad Graeciam…»

Затем отметьте слоги, где находится ударение, используя знаки надстрочного подчеркивания.

Упражнение 3. Распределите слова по типу ударения:

Распределите приведённые ниже слова по группам в зависимости от типа ударения (динамическое, музыкальное, длительное). Объясните выбор каждого случая.

Слова для распределения:

Dēcimus

Agricola

Femina

Littera

Romāna

Упражнение 4. Переведите и поставьте правильно ударения:

Переведите на русский язык следующие слова и расставьте ударения согласно законам квантитации.

— Puerīlis

— Senex

— Inscribere

— Poëta

— Praetor

Итоговая контрольная работа:

Напишите эссе объёмом около 300–400 слов, посвящённое роли ударений в формировании правильной речи на латинском языке. Включите в своё сочинение описание основных правил ударения, приводя конкретные примеры и возможные ошибки, характерные для студентов начального уровня изучения языка.

Эти материалы предназначены для закрепления пройденного материала, проверки знаний и подготовки к экзаменам.

Контрольная работа по главе 1 «Звуковые единицы латинского языка»

Вариант №1 (Для слабых учеников)

I. Выберите правильный вариант произношения буквы

— Как правильно читается буква C, если перед ней стоят гласные A, O, U? a) /k/b) /s/

— Буква V произносится как… a) /v/ b) /w/

— Правильно прочитать сочетание букв AE — это дифтонг… a) /ai/ b) /ae/

II. Укажите правильное написание слова

— Как пишется слово «отец» по-латыни? a) pater b) patre

— Слово «братья» по-латыни пишется как… a) frates b) frares

III. Определите ударение в словах

— Где ставится ударение в слове «domus»? a) dómus b) domús

— Поставьте ударение в слове «familia»: a) família b) fámilia

Вариант №2 (Для средних учеников)

I. Переведите слова, соблюдая правила чтения и произношения

— amicus → друг

— aqua → вода

— urbs → город

— mater → мать

— filius → сын

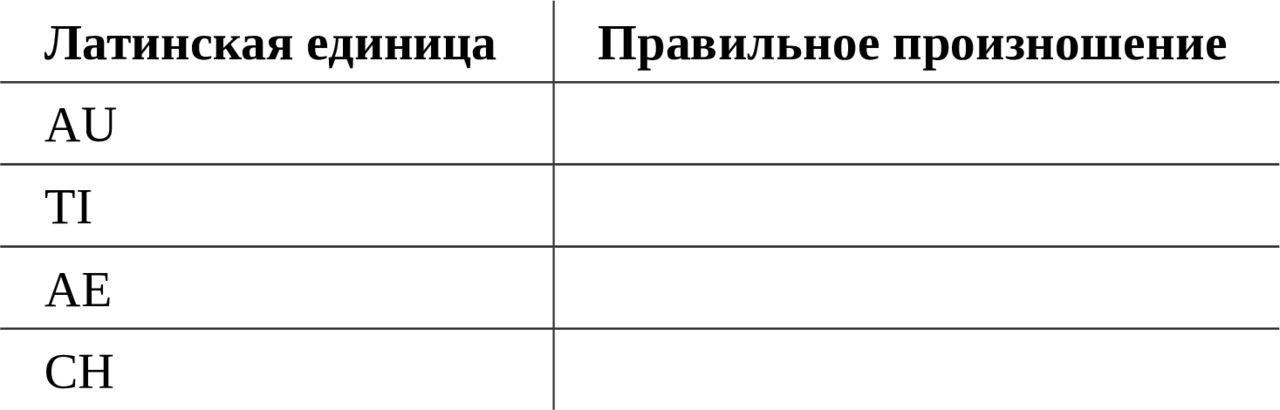

II. Установите соответствие между звуковыми единицами и их произношением

Варианты: a) /tsh/b) /au/c) /ti:/d) /æ/

III. Выполните фонетический разбор слов

Разберите следующие слова фонетически и укажите типы слогов, положение ударений и характер произнесения всех звуков:

— senatus

— Caesar

— populus

Вариант №3 (Для сильных учеников)

I. Напишите транскрипцию следующих сложных сочетаний

— Causa (причина): __________

— Optimus (лучший): ___________

— Universitas (университет): ________

— Tertius (третий): ______________

II. Проанализируйте исторические изменения произношения некоторых латинских терминов

Рассмотрите эволюцию звучания нескольких исторических латинских выражений, используемых в современном мире. Например, сравните старое произношение слов:

Schola (школа) — современное произношение

Materia (материя) — изменение звука

Alumnus (ученик) — современный русский эквивалент

III. Составьте собственные примеры предложений на латинском языке с использованием изученных правил произношения

Напишите собственное предложение на латинском языке, используя два-три разных типа фонем (например, дифтонгов, твердых согласных), расставив правильные акценты и транскрибировав каждый элемент.

Пример: Pater meus est vir bonus et sapientissimus («Мой отец добрый и мудрый мужчина»).

Примечание для учителя:

Контрольная работа охватывает основные аспекты главы 1, включая алфавит, произношение отдельных букв и их комбинаций, особенности постановки ударений и принципы формирования правильных акцентов в латинских словах. Разнообразие заданий позволяет эффективно проверить уровень усвоения материала учащимися разного уровня подготовки. Начало формы

Глава 2. Система слогов и ритма

Параграф №5. Метрика стихосложения

Метрика — раздел лингвистики, изучающий стихотворный ритм, структуру стихов и правила составления поэтического текста. Важность изучения метрики особенно велика в изучении античной литературы, поскольку классическая поэзия основана именно на строгих метрических схемах. В рамках дисциплины латинский язык и латынь студентам высших учебных заведений необходимо овладеть основами классической метрики, способствующими лучшему пониманию произведений древних авторов и развитию филологической культуры.

Основные понятия и термины

Стопа (pes) — минимальная единица метра, состоящая из определённого сочетания долгих и коротких слогов.

Слоговая длина: каждый слог определяется либо как долгий (longum), либо как короткий (breve). Долгота определяется длительностью произношения гласного звука, числом согласных звуков вокруг него и местом ударения.

Долгие слоги (syllaba longa): имеют долготу, равную двум коротким слогам, обозначаются символом [-].

Короткие слоги (syllaba brevis): вдвое короче долгого слога, обозначаются символом [∪].

Типы стоп

Существует множество типов классических стоп, наиболее распространённые среди них следующие:

Iambus (ямб): ∪ —

Trochaeus (хорей): — ∪

Spondeus (спондей): —

Dactylus (дактиль): — ∪ ∪

Anapaestus (анапест): ∪ ∪ —

Amoebaeus (амфимакр): ∪ — ∪

Каждая стопа повторяется определенное количество раз, образуя разные типы размеров.

Размер и структура стихотворений

Классические стихи писались различными размерами, основными из которых являются:

Гекзаметр (versus heroicus): шестистопная строка, составленная преимущественно дактилями и спондеями.

Элегический дистих (distichon elegiacum): сочетание гекзаметра и пентаметра (пятистопного размера).

Ямбический триметр (trimeter iambic): трёхстопный размер, часто используемый в диалогической поэзии.

Пример классического гекзаметра:

Arma virumque cano, Оружия и мужа воспою.

Эта строчка состоит из шести стоп (пять дактилей и один спондей): — ∪ ∪ | — ∪ ∪ | — ∪ ∪ | — ∪ ∪ | — ∪ ∪ | —

Таким образом, изучение метрики позволяет глубже проникнуть в сущность древнеримской поэзии, осознать красоту звучания её ритмов и чувствовать мелодику каждого произведения.

Типы стоп

Помимо перечисленных ранее, существуют ещё несколько важных видов стоп, используемых в классической и русской литературе:

Choreus (хоре́й) (или Trocheus): — ∪. Обозначается знаком тире перед кратким слогом, означает сильный акцентированный слог впереди слабого.

Pyrrhic (пиррихий): ∪ ∪, двойной краткий слог.

Cretic (кре́тик): — ∪ –, сильная позиция вначале и конце стопы, средняя слабая.

Bacchius (бакхей): ∪ — –, два сильных акцента подряд после одного короткого слога.

Antibacchius (антибакхей): — – ∪, две сильные позиции впереди одной короткой.

Proceleusmatic (проце́лематикус): ∪ ∪ ∪ ∪, четыре последовательных кратких слога.

Эти формы помогают разнообразить структуры стихотворных размеров и создают возможность гибкости и выразительности.

Пушкинский стих («онегинская строфа»)

Александр Сергеевич Пушкин действительно использовал особый вид стиха для своего романа в стихах «Евгений Онегин». Этот тип стиха называется «Онегинской строфой» и представляет собой уникальный пример русского свободного ямба с элементами классического гекзаметра.

Однако называть его смесью гекзаметра некорректно. Правильное определение звучит следующим образом:

Онегинская строфа — форма четырнадцатистрочной строфы, основанной на четырёхстопном ямбе (четыре стопы iambi) с чёткой схемой рифмовки: ababccddeffegg.

Этот стиль отличается строго упорядоченной структурой, придающей произведению особую музыкальность и плавность. Таким образом, хотя форма напоминает элементы греческого гекзаметра своей четкостью и правильностью, фактически она относится к русскому стилю ямба, адаптированному Пушкиным специально для «Евгения Онегина».

Полезные рекомендации:

При изучении поэтики важно помнить:

Понимание различных типов стоп и умение различать размеры существенно помогает в анализе античной и мировой литературы.

Использование терминов и понятий на латыни укрепляет понимание оригинального материала и облегчает чтение оригинальных источников.

Умение применять знание правил ритмической организации текста расширяет культурологический кругозор студентов-филологов и гуманитариев.

Теперь описание стало полным и охватывает весь спектр основных стоп, встречающихся в классической и русской поэзии.

Требования Министерства Просвещения РФ к изучению темы: Министерство просвещения требует подробное раскрытие теоретических аспектов грамматики и фонологии латинского языка, включая основные правила построения стихов и схемы ритмических структур. Студенты обязаны уметь анализировать и воспроизводить различные виды античных метров, применяя знания метрики на практике. Это способствует углублению понимания древней словесности и развивает способность восприятия сложных литературных форм.

Ниже представлены разнообразные задания и упражнения на латыни, направленные на закрепление темы урока («Метрика стихосложения») в рамках курса латинского языка для высшей школы. Они охватывают практику анализа и распознавания различных метрических элементов, формирование умения правильно определять длины слогов и составлять строки заданных размеров.

Вопросы для самоконтроля (Quaestiones ad Examen)

— Quod est metrum?

A. Ars componendi carmina et rhythmos musicos.

B. Divisio verborum in syllabas secundum sonum.

C. Scientia rhythmica versuum structuraeque metricae.

— Quid est pes poeticus?

A. Unita duo vel plures syllabae variorum generum.

B. Versus integer.

C. Mensura carminis integra.

— Quomodo distinguuntur syllabae longae a brevibus?

A. Longitudo vocalis vel quantitas consonantium circumdantium.

B. Modulatio soni linguae Latinae.

C. Quantitas litterarum in vocabulo.

— Quid est hexameter versus?

A. Linea decem pedum constantes.

B. Hexametrus dactylicus sive spondaicus.

C. Tres peds iambici continuati.

— Quot species pedum poeticorum saepissime usitatam?

A. Duodecim.

B. Sex.

C. Octo.

Упражнения (Exercitationes)

Определите длину следующих слогов (Syllabas distinguere):

— Poēta (-/-/∪)

— Carme (∪/-)

— Virgilīus (-/∪/-)

— Roma (∪/-)

— Musa (-/∪)

Составьте строку гекзаметром (Versum hexametrum formare):

Inventa est arte poetica Romana veneranda ____,Mirabilis doctrinis praecipuis imbuta ____.

Преобразуйте русские слова в правильный латинский порядок слогов (Verba Russica ad Latinam ordinem adaptare):

— Трудная работа → Opus difficile

— Древний город → Urbs vetusta

— Красивая девушка → Puella pulchra

— Большое путешествие → Iter magnum

— Хорошее здоровье → Valetudo bona

Задания повышенной сложности (Labor Difficultior)

— Compone distichon elegiacum, quod rem Romanam memorabilem commemorat.

— Redige octavarium per trimetrum iambicum, qui amorem naturae laudat.

— Dissere rationem compositionis versuum hexametrorum.

Творческое задание (Labor Creativus)

Redige epigrammaton tria brevia, quae argumenta classica Graeca seu Romana tangunt, atque illa sub forma pentastichi, elegiaci distichi aut alii metri eligito congruentis constituantur.

Ответы и ключи (Responsa et Claves)

— Quaestiones ad Examen:

— 1.C, 2.A, 3.A, 4.B, 5.B

— Syllabas distinguere:

— 1.-/∪/, 2.∪/-, 3.-/∪/-, 4.∪/-, 5.-/∪

— Versum hexametrum formare: Inventa est arte poetica Romana veneranda fides, Mirabilis doctrinis praecipuis imbuta virtus.

Эти материалы позволят эффективно закрепить полученные знания и развить практические навыки работы с метрическими формами в процессе освоения латинского языка.

Написание сонета на латыни — увлекательное творческое занятие, которое одновременно учит детей дисциплине мысли, точности выражения идей и любви к искусству. Ниже представлен план и алгоритм, следуя которому ученики смогут успешно справиться с задачей, а также приведён готовый образец.

Алгоритм написания сонета на латыни (Algoritmus scripturae soneti latini)

Шаг 1. Выбор темы (Tema eligenda)

Выберите простую и интересную тему, соответствующую возрасту учащихся. Например, природа, дружба, любовь к родине или семье.

Шаг 2. Определение идеи (Idea definita)

Определите основную мысль вашего сонета. Что хотите выразить? Какие чувства вызывает тема?

Шаг 3. Подбор образов и метафор (Imagines et metaphorae eligi)

Подберите яркие образы и сравнения, соответствующие вашей идее. Используйте богатое воображение!

Шаг 4. Структура сонета (Structura soneti)

Сонет традиционно имеет 14 строк и делится на две части:

Катрена (два четверостишья) + Терцеты (два трехстишья).

Стандартная схема рифмы: ABBA ABBA CDC DCD или ABAB CDCD EFEF GG.

Шаг 5. Работа над языком (Lingua curata)

Используйте простой и ясный латинский язык. Избегайте архаизмов и труднопроизносимых конструкций.

Шаг 6. Проверка ритма (Rhythmi examinatio)

Проверьте каждую строку на соблюдение выбранного размера (например, пятистопный ямб).

Шаг 7. Редакция и шлифовка (Emendatio et polimentum)

Перечитайте сонет вслух, исправляя ошибки и улучшая звучание.

Образец написания сонета (Specimen scripturae soneti)

TITULUS: Amicitiae gratia (Название: Радость дружбы)

— Vita sine amico non gaudet nisi tristitiam, Sed felix animus cum sociis pariter vivit.Nam cordis copula nos ducit ut hortem fructu, Et gratia amoris animos prospicit semper.

— Amicitia est lux hominum vitae claritate, Cor lumen est nostro corde quod incolet omne. Hoc munus inter homines sola crescit plane, Nemo potest donum iste transire quiete.

— Si desiderium animi fit sempiternum, Amicitia amor ergo vivit omnibus annis. Quae fidelis sit nobiscum, quae permaneat firmiter, Est corda unitio, durabit eadem mane.

— Sic ego te colo, carissima amice mea, Perpetuo diligens animus inveniet sedem.

Комментарии к структуре:

Сонет составлен по схеме рифмовки ABBA ABBA CDC DCD.

Размер выбран пятистопный ямб (∪ / — / ∪ / — / ∪ / — / ∪ / — / ∪ / — ).

Каждый катрен вводит новую идею, терцеты развивают её и подводят итог.

Анализ готового сонета (Analysis soneti completi)

Идея и тема

Сонет выражает радость настоящей дружбы, подчёркивает важность верных друзей в жизни человека.

Ритм и рифма

Каждый стих построен по принципу пяти ямбических стоп, обеспечивая гладкость и гармоничность чтения. Классическая схема рифмовки создает чувство симметрии и законченности.

Лексика и стилистика

Простые слова, ясные конструкции, точные описания делают произведение доступным даже начинающим учащимся.

Следуя этому плану и алгоритму, дети смогут создать собственные оригинальные сонеты на латыни, проявив творчество и укрепив свои знания древнего языка.

Для развития навыков анализа и интерпретации лирических произведений, изучения особенностей творчества Франческо Петрарки, ниже приводится подробный план и пошаговый алгоритм написания сочинения, изложения и анализа лирического произведения на латыни.

ПЛАН И АЛГОРИТМ НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ ПО ЛИРИКЕ ПЕТРАРКИ НА ЛАТЫНИ

Этап 1. Предварительная подготовка

— Прочитайте внимательно одно-два избранных стихотворения Петрарки на латыни (если оригиналы отсутствуют, используйте переводы).

— Изучите биографию автора, особенности эпохи Возрождения, значение Petrarca в истории европейской литературы.

— Выделите ключевые мотивы и символы, характерные для его творчества.

Этап 2. Написание сочинения

— Введение (Introductio): Кратко представьте поэта, укажите историческое значение его творчества, назовите основное направление, жанры и темы.

— Основная часть (Corpus): Проведите детальный анализ конкретного стихотворения:

Тематика и сюжет.

Особенности композиции (форма, строение, последовательность мыслей).

Средства художественной выразительности (метафоры, аллитерации, повторы, антитезы).

Символика и символические образы.

Связь между личным опытом поэта и общим смыслом произведения.

— Заключение (Conclusio): Сделайте выводы относительно уникальности стиля Петрарки, его влияния на последующую литературу и универсальной значимости темы стихотворения.

Этап 3. Практическое выполнение

Рассмотрим процесс написания сочинения по примеру стихотворения Petrarca «Rerum vulgarium fragmenta» (Canzoniere).

1. Введение:

Petrarchus Franciscus, poeta Italiae aevo Renascencie floruit, cujus opera lyrici celeberrimi exemplificent modum novum sentimentali carminis componendi. Ejus Cantionarius famosissumus est collectio carminum…

(Петрарка, итальянский поэт эпохи Ренессанса, знаменит своими лирическими сочинениями, создающими новый способ передачи чувств и эмоций. Его знаменитый сборник «Канцоньере»…

2. Основная часть:

Poema «Se tu m’ami ancor pur ch’altri mi derida» exstaret egregium specimen amoris sacratissimi humani mentis animaeque ardoris. Verbi gratia:

Compositio: Carmen formatur tercetis ac quatrainibus distinctis, quae regulam strictam rimarum servant (ABBA ABBA CDE CDE).

Imaginatio: Utilizatur comparatio Laurae flori puellae candido et purpureo…

Symbolism: Sollicitatio petrarcheana de studio literario illustratur notione lucis…

(Поэма «Se tu m’ami ancor pur ch’altri mi derida» является ярким примером священного человеческого чувства любви и душевного пламени. Например: композиция построена на сочетании триолетов и катренов, соблюдая строгую схему рифмовки…)

3. Заключение:

Haec analysis demonstrat elegantiam styli Petrarci, affectus vehementem illum revelans. Admiratio Petrarci studiis artibusque hereditate posteritatis est.

(Данный анализ демонстрирует элегантность стиля Петрарки, раскрывающего страстные чувства. Восхищение Петраркой искусством и литературой унаследовано потомками.)

ПРИМЕР СОЧИНЕНИЯ НА ТЕМУ АНАЛИЗА СТИХОТВОРЕНИЯ ПЕТРАРКИ

Titulus: Analysi Carminis Petrarcii: Se tu m’ami ancor pur ch’altri mi derida

Petrarchus Franciscus, celeberrimus poeta italianus aevi Renascence, ejus operis lyrici continetur summa pars suaviutatem sapientiamque linguae Latinae indicativa. Suo cantionario illo eminebat peculiari melodia lexicisque expressivis suis rebus gravissimis dicandis additis.

In hoc carmine depingitur dolor et voluptas amoris necnon soliditas devotionis conscientiaeque inter amantem et amatum. Structura rigida rithmicae significationis moderationem sensualitatis afficit. Rhythmus iambicus paene totus accidit huius poematis prosodiacis rectitudinem ostendentem.

Interesse maximam valet compara-tio Laurae cuiusdam flore candidissimo referendo sanctitatem sinceritatemque ejus affectionis. Petrarca hoc modo Luciferam exprimit figuram lucis intellegenti divina contemplatione infusa. Forma regula rigidi stricte obtinet planitatem linguisticam suavitatem ritmicam.

Sumptum similitudinis sicuti scribit in finali tercetis versetur adepto statu spirituali positivo quo spiritus evolvitur confortatus imaginibus potentibus visionibusque aedificantibus Petrarcium superbum.

Ad finem constat poetica haec narratio opulentam imaginem perfectae affectionis vere amanti tradere cultoribus vestigium pretiosi viri hujus genialis labores monumentales literariae traditionis patrimonium consecravisse.

Пример показывает, как грамотно организовать работу по созданию качественного сочинения на латыни, основываясь на глубоком понимании текста и систематическом подходе к его анализу.

Задания по написанию изложения и диктанта способствуют развитию памяти, внимания и навыков грамотного письма на иностранном языке. Рассмотрим отдельно план и алгоритм для каждого вида заданий, а также покажем конкретные примеры.

Алгоритм написания изложения на латыни

Изложение — это письменное воспроизведение услышанного текста. Важно передать содержание точно и последовательно, сохраняя основные смыслы и стиль оригинала.

План действий:

— Прослушивание: Запишите себе короткие заметки ключевых моментов.

— Анализ: Проанализируйте услышанное, выделите главную мысль, ключевые моменты и средства выразительности.

— Подготовка черновика: Составьте наброски будущего изложения, используя записанные тезисы.

— Редактирование: Перепроверьте текст на наличие ошибок и сделайте необходимые правки.

— Финальная версия: Напишите чистовую версию изложения.

Пример изложения по латинскому стихотворению Горация (Odes II, X):

Оригинал:

Integer vitae scelerisque purus

Non eget Mauris indictis telis,

Neque arcu neque venenatis gravis

Plumbis…

Краткое изложение на латыни: Horatius, unus e maioribus poetis romanis, monstrat vitam integram et castam esse tutam ab malis externis. Qui vitam honestam agit, non timet arma hostilium vel insidias fraudulentas. Recta intentio et bonum morum fundamentum protectionem dat contra fortunae mutabilitates et calamitates. Proinde bonus homo fiduciam habet et tranquillitatem sustinet, quamquam difficultates eveniant.

Алгоритм написания диктанта на латыни

Диктант — проверка орфографических и пунктуационных навыков, а также способности быстро воспринимать устную речь и адекватно фиксировать услышанный материал письменно.

Порядок действий:

— Предварительное слушание: Во время первого прослушивания запишите общую картину предложений.

— Запись: Когда учитель читает второй раз, зафиксируйте каждое слово максимально точно.

— Проверка: После окончания диктовки самостоятельно проверьте текст на предмет возможных ошибок.

— Исправления: Если выявлены опечатки или неточности, аккуратно внесите изменения.

Пример диктанта на латыни (из простого отрывка Вергилия):

Усложнённый вариант диктата:

Dictator dictat:

Quae terra mariue genus tam barbarum,

Tam ferale gerit, tam pravum tam indecorum,

Ut pacem negat? Ne concordia vincat?

Una via: pugna! Hostis locus orbis terrarum.

Est hoc primum belli negotium: armari!

Virtute victoria sequitur, labor honorem dat.

Nunc enim legio, militia tibi parata est!

Правильный вариант записи учеником:

Quae terra marive genus tam barbarum,

tam ferale gerit, tam pravum tam indecorum,

ut pacem negat? Ne concordia vincat?

Una via: pugna! Hostis locus orbis terrarum.

Est hoc primum belli negotium: armari!

Virtute victoria sequitur, labor honorem dat.

Nunc enim legio, militia tibi parata est!

Примеры конкретных заданий для школьников:

Для изложения:

Учитель читает стихотворение Катулла (III):

Lugete, o Veneres Cupidinesque,

Et quantum est hominum venustiorum:

Passer mortuus est meae puellae,

Passer, deliciae meae puellae…

Задача учеников — записать изложение, сохранив главные идеи и настроение текста.

Для диктанта:

Учитель медленно диктует фразу Цицерона:

Virtus praemiis decet dignis et honestis.

Ученикам предстоит зафиксировать текст без ошибок.

Эти планы и алгоритмы помогут школьникам уверенно справляться с подобными заданиями, повысят уровень владения латинским языком и подготовят их к успешной сдаче экзаменов.

Параграф №6 — Особенности ударения в сложных словах

1. Общие положения

Система ударений в латинском языке достаточно строгая и последовательная, однако сложная структура слова иногда вызывает затруднения. Именно этот аспект рассматривается в данном параграфе. Ударение играет важную роль в произношении, правильном понимании и передаче смысла текста. Правила постановки ударения распространяются как на односложные, двусложные, многосложные слова, так и на сложные образования.

Особенности правил постановки ударения

Ударение в латинских словах подчиняется следующим правилам:

Ударение ставится на предпоследний слог (penult), если последний слог имеет краткую гласную букву («латинское правило»).

Если последний слог долгий, ударение переносится на третий слог с конца (antepenult).

Сложные слова состоят из двух основ (например, прилагательные, образованные добавлением префикса). Для правильного определения места ударения важно учитывать длину последнего слога и наличие составных частей.

2. Основные правила сложносоставных слов

Сложные слова часто возникают путем присоединения приставок (префиксов), суффиксов или объединения нескольких корней. Постановка ударения в таких случаях требует внимательного анализа структуры слова и соблюдения следующих особенностей:

Правило подвижности: Ударение перемещается между частями сложного слова, основываясь на длине последних слогов.

Исключения: Существуют случаи фиксированного ударения, зависящего от морфологической структуры и исторических изменений произношения.

Пример: слово dēficiō (от глагола faciō) состоит из двух элементов (de- + ficciōn), где ударение падает на второй элемент (dēfi-ciō).

3. Практические рекомендации для студентов

Для усвоения темы студентам рекомендуется регулярно практиковаться в разборе примеров сложных слов с постановкой ударения. Необходимо обратить внимание на следующие аспекты:

Определение типа основы (корень, префикс, суффикс);

Анализ длины конечного слога (краткий/долгосрочный);

Применение основных правил перемещения ударения.

Также полезно повторять практические упражнения на аудирование и чтение вслух, используя аудиоматериалы и транскрипционные записи. Это способствует закреплению навыков произношения и понимания звучания сложных слов.

Вывод

Знание правил ударения является важным элементом фонетики и орфоэпии латинского языка. Особое внимание уделяется особенностям сложных слов, поскольку правильное определение ударения помогает избежать ошибок и улучшает понимание письменных и устных источников. Студенты филологических факультетов и медицинских вузов, изучающих латынь, должны уделять этому особое внимание, следуя требованиям стандартов Минпросвещения РФ и учебных планов.

Таким образом, изучение параграфа §6 позволит глубже разобраться в особенностях ударения в сложных словах, сформировать необходимые навыки правильного чтения и произношения, а также успешно применять полученные знания в дальнейшем обучении и профессиональной деятельности.

Вопросы, задания и упражнения по теме «Особенности ударения в сложных словах»

Часть 1. Проверка теоретического материала

Вопросы для самоконтроля:

— Каковы основные правила постановки ударения в простых и сложных словах? a) Ударение всегда падает на первый слог. <br/> b) Ударение зависит от длины последнего слога. <br/> c) Ударение обязательно ставится на предпоследний слог. <br/> d) Ударение определяется исключительно длиной первого слога.

— Что такое сложное слово в латинском языке? a) Слово, состоящее из одного корня. <br/> b) Слово, имеющее два или более корневых элемента. <br/> c) Только существительные с несколькими значениями. <br/> d) Любое слово длиннее трех слогов.

— Какие части речи чаще всего образуют сложные слова? a) Глаголы и существительные. <br/> b) Наречия и предлоги. <br/> c) Местоимения и союзы. <br/> d) Числительные и частицы.

— Какова основная особенность расположения ударения в сложносоставных словах? a) Оно всегда сохраняется на первом компоненте. <br/> b) Оно движется между составляющими элементами. <br/> c) Оно неподвижно и остается на последнем слоге. <br/> d) Оно свободно перемещается внутри слова.

— Чем отличается постановка ударения в длинных формах (более трёх слогов)? a) Длинные формы имеют большее количество возможных вариантов ударения. <br/> b) Здесь действуют особые правила подвижности ударения. <br/> c) Нет никаких отличий от коротких форм. <br/> d) Всегда ударение фиксируется на третьем слоге.

Часть 2. Задания на практику

Задание 1. Определите место ударения в следующих сложных словах:

a) conscribo <br/> b) praesumptio <br/> c) insignificans <br/> d) circumscriptus

Задание 2. Составьте список слов с правильным расположением ударения, исходя из следующего условия: определите, куда падёт ударение в зависимости от длины последнего слога (краткость/долготность):

Задание 3. Прочитайте вслух предложенные ниже слова, соблюдая правильную постановку ударения:

confido

civitas

proclivo

accipio

Задание 4. Переведите на русский язык и поставьте правильно ударение в каждом слове:

a) amicitia <br/> b) peregrinatio <br/> c) cognitio <br/> d) libertas

Часть 3. Творческие задания

Задание 1. Придумайте пять собственных сложных слов, обозначив, какой частью речи они являются, и укажите правильное расположение ударения.

Задание 2. Подберите русские эквиваленты пяти сложных латинских терминов, используемых в медицине или биологии, и поясните, почему именно таким образом расставлено ударение.

Эти задания позволят вам закрепить пройденный материал и подготовиться к успешному выполнению контрольных работ и экзаменов.

Параграф №7 — Поэзия и проза римлян

1. Общие положения

Параграф посвящен характеристике основных особенностей поэтического и прозаического стиля римской литературы, их связи с фонетическими нормами и традициями устной речи античного Рима. Важно подчеркнуть различия между двумя формами словесности и объяснить особенности каждого жанра с точки зрения звучания, метра и ритмической организации текста.

2. Особенности поэзии римлян

Поэзия древних римлян отличается четкой ритмичностью и строгими правилами метрики. Рассмотрим подробнее основные виды стихотворений, принятые в Риме:

a) Гекзаметр

Основной метрический размер древнеримского стихосложения, заимствованный из греческой литературы. Гекзаметр характеризуется чередованием долгих и коротких слогов, разделенных цезурой. Этот размер использовался преимущественно в героической поэме («Энеида» Вергилия), трагедии и комедии. Пример гекзаметра на латинском языке:

Arma virumque cano…

Что означает: «Оружия и мужа воспою…»

Важное правило для студентов: произносить стихи в правильном ритме, соблюдая долготу и краткость гласных звуков, подчеркивая акцентирование длинных слогов.

b) Элегическое дистих

Строфическая форма, состоящая из двух строк: гекзаметра и пентаметра. Элегические произведения пользовались популярностью среди лириков эпохи Августа, таких как Тибулл и Проперций. Характеризуется плавностью и эмоциональностью изложения.

Пример элегии:

Si qua fides meritis est, o mihi iucunda puella,

tibi serviam: me tenuit nescio quis amor.

Перевод: «Если верность заслужила тебя моя радость, дева, буду служить тебе вечно, меня удерживает какая-то любовь».

Ритм здесь тоже играет ключевую роль, формируя особую музыкальность строки.

c) Ямбический триметр

Еще один распространенный размер стихов, особенно часто применявшийся в драматическом жанре. Строки состоят из трех групп ямба, образуя быстрый ритм. Яркий пример можно увидеть в комедиях Плавта и Теренция.

Пример из пьесы Теренция:

O homines! Quam faciles sumus ad credendum!

Перевод: «Люди, как мы легковерны!»

Задача студента заключается в воспроизведении правильного ударения и соблюдения длины слога согласно правилам античной орфоэпии.

3. Проза римских авторов

Кроме поэзии, важной частью культуры Древнего Рима была прозопись, представленная произведениями Цицерона, Саллюстия, Тацита и других знаменитых писателей. Отличительной чертой римской прозы является использование риторики и красноречия, развитие темы посредством аргументации и доказательств.

Особенности прозы:

Четкое деление предложений на абзацы и периоды;

Использование инверсий, параллелизмов и анафор;

Логичность построения речи и структурированность текста.

Например, знаменитый фрагмент из речи Цицерона против Катилины демонстрирует богатство выразительных средств:

Quousque tandem abutere Catilina patientia nostra?

Перевод: «Доколе же, Каталина, будешь испытывать наше терпение?»

Студенты должны научиться правильно читать такие тексты вслух, обращая внимание на расстановку акцентов, пауз и интонационные нюансы.

4. Рекомендации для изучения материала

Для успешного освоения студентами материала параграфа рекомендуется:

Чтение образцов оригинальных произведений римских классиков в оригинале;

Практика произнесения стихотворных размеров с соблюдением долготы и краткости слогов;

Выполнение упражнений на различение типов периодов и стилей речи в классической литературе;

Анализ ключевых примеров из художественной литературы, демонстрирующих связь фонетики и ритма.

Таким образом, изучение параграфа должно способствовать формированию понимания специфики художественного выражения римской литературы, помогая студентам освоить основы правильной артикуляции и выразительного чтения классических текстов.

Вывод

Изучение материала параграфа способствует углублению знания принципов организации литературного текста, позволяет лучше понять природу и эстетику латинской литературы, развивает способности студентов воспринимать красоту слова и мастерство древнего искусства письма.

При подготовке учебных материалов важно учитывать современные методические рекомендации Министерства Просвещения РФ, направленные на формирование коммуникативной компетенции учащихся, умение интерпретировать художественное произведение, осознавать важность исторических традиций и культурной преемственности в изучении иностранного языка.

План и Алгоритм Анализа Поэтических и Прозаических Произведений Римской Классики на Латыни

Анализ классического произведения на латыни должен включать следующие этапы:

1. Предварительное ознакомление с текстом

Чтение: Первичное чтение текста вслух для общего восприятия содержания.

Фонетический разбор: Определение правильных фонетических характеристик, включая долготу и краткость слогов, правильное произношение отдельных слов.

2. Контекст и историческая справка

Изучение биографических сведений автора, исторической обстановки периода создания произведения.

Описание культурного контекста и жанровой принадлежности текста.

3. Лексико-грамматический анализ

Выделение лексем, подлежащих подробному изучению.

Объяснение грамматических конструкций, синтаксиса и стилистических приемов.

4. Тематический анализ

Определение основной идеи произведения.

Формулировка подтемы, проблемы и мировоззрения автора.

5. Художественно-стилистический анализ

Оценка изобразительно-выразительных средств языка.

Рассмотрение художественных приёмов (метафоры, сравнения, аллюзии).

6. Метрический и ритмический анализ (для поэзии)

Установление размера стихотворения (например, гекзаметр, элегический дистих).

Фиксирование закономерностей рифмы и просодии.

7. Итоги анализа

Краткая формулировка выводов относительно авторского замысла, идейного смысла и значимости произведения.

Пример Анализа Стихотворения Вергилия («Энеида», Книга II):

Текст:

Ilium interea penitus Danaï sonitu fremebant,

arma feruntur et luce micat omne repleta.

Предварительный этап: Читаем вслух, отмечаем длинные и короткие слоги.

Контекст: Вергилий описывает события Троянской войны, изображая шум греческого лагеря вокруг стен Трои ночью перед решающим сражением.

Лексико-грамматический анализ:

penitus (глубоко внутри);

Danaï (греки);

sonitu (шум);

fremebant (они гремели);

feruntur (несутся, распространяются);

micat (блестит);

omne repleta (все наполнено светом).

Тематический анализ: Основная тема отрывка — описание хаоса и тревоги накануне падения Трои. Образность подчеркивает тревожность момента и создает атмосферу напряжения.

Художественный стиль: Автор использует антитезу (penitus, fremebant), звукоподражательные средства (sonitu) и метафору (luce micat).

Метрика: Размер — гекзаметр. Используется характерная цезура и перемежающиеся долгие-короткие слоги.

Итог: Отрывок ярко иллюстрирует тревогу и напряжение последних часов Трои, создавая визуальную картину окружения города перед трагическим финалом.

Методика Написания Сочинений, Изложений и Диктантов по Римским Произведениям на Латыни

Типовые задания:

— Написание сочинения на заданную тему. Студентам предлагается написать сочинение на одну из предложенных тем, связанных с изученными произведениями, используя цитаты и фрагменты оригинального текста.

— Создание изложения. Учащиеся пишут изложение прочитанного текста на латыни, стараясь сохранить точность передачи сюжета и оригинальную форму выражения мыслей.

— Проведение диктанта. Преподаватель читает заранее подготовленный отрывок текста, студенты записывают услышанное слово в слово, следя за правильным написанием и пунктуацией.

Примеры заданий:

Пример Сочинения

(Тема: Трагедия и Судьба в «Энеиде»)

— Перечислить героев, столкнувшихся с судьбой и её испытаниями.

— Проанализировать мотивы судьбы в повествовании.

— Сделать вывод о влиянии представлений о судьбе на поведение персонажей.

Пример Изложения

Прочитайте рассказ Геродота о гибели царя Леонида в битве при Фермопилах и перескажите его своими словами на латыни.

Пример Диктанта

Преподаватель медленно зачитывает отрывок из сочинения Цицерона «De Amicitia», учащиеся фиксируют текст, проверяя правильность записи.

Эти методики помогают развивать навыки грамотного владения языком, способствуют глубокому пониманию структуры и сути произведений римской классики, формируют аналитические умения и обогащают культурный кругозор студентов.

Примеры Написанных Работ по Заданным Жанрам и Методикам

Пример Сочинения

(Тема: Идеал Гражданственности в «Катоне Старшем»)

— Формулирование тезиса: «Cato Maior in sua opera De Senectute demonstrat ideale civis Romanorum qui virtutes publicas praecipue colit.» (Катон Старший в своем труде «О старости» показывает идеального гражданина Рима, ценящего главным образом общественные добродетели.)

— Развитие мысли: Привести конкретные эпизоды из жизни Катона, подчёркивающие его честность, скромность и преданность государству.

— Обобщающий вывод: «Eius vita exemplar omnibus esse debet, ut societas integra et felix sit.» (Его жизнь должна стать примером для всех, чтобы общество было целостным и счастливым.)

Пример Изложения

(Источник: Сенека, «Нравственные письма к Луцилию», письмо XXXVI)

Исходный текст: «Sed tu poteris scire quo modo vitam exigas si non effugias cursum naturae…"(Но ты сможешь познать, каким образом проживать свою жизнь, если не уклоняться от пути природы…)

Изложение: Сенека наставляет своего друга Луцилия, говоря, что истинная мудрость состоит в согласии с природой и собственной душой. Только живя естественно и искренне, человек обретёт внутренний покой и счастье.

Пример Диктанта

(Подготовлен для проверки точности транскрипции и пунктуации):

«Homo sum, humani nihil a me alienum puto.» (Я человек, ничто человеческое мне не чуждо.)

Творческие Задания и Упражнения

— Перепишите диалог на латыни: Составьте небольшой диалог между учеником и учителем, затрагивающий правила склонения существительных первого типа (на -a).

— Креативное задание: Придумайте собственное стихотворение-миниатюру на латыни в стиле эллинистической поэзии, посвящённое природе родного края (лес, река, поле).

— Игра-перевёртыш: Выберите любое известное крылатое выражение на латыни и попробуйте придумать новое значение или сюжет, основываясь на нём.

— Вопросы на размышления: Что означало бы современное общество, если бы оно руководствовалось принципами чести и долга Катона Старшего?

— Упражнение на спряжение глаголов: Заполните пропуски нужными формами следующих глаголов: habere, videre, audire.

Вопросы на Тренировку Креативного Искусства и Латинской Письменности

— Какие качества наиболее важны для достижения гармонии в обществе, исходя из взглядов Цицерона?

— Каково ваше личное мнение о смысле высказывания Марка Аврелия: «Memento Mori»?

— Представьте себе путешествие в Древний Рим глазами современного туриста. Опишите ваши впечатления и ощущения.

— Если бы вам предложили создать памятник самому выдающемуся римлянину, кого бы вы выбрали и почему?

— Какой вклад внесли римские писатели в развитие мировой литературы и философии?

Эти упражнения позволяют учащимся совершенствовать навыки письменной и устной речи на латыни, расширяют их понимание латинских источников и повышают интерес к истории и культуре античности.

Дополнительные задания по современному использованию латыни и диалектологии Ватикана

1. Изучите Современную Латынь Ватикана

Ознакомьтесь с современными текстами Папских энциклик и документов Ватикана, опубликованных на официальном сайте Святого Престола (Vatican.va). Подготовьте эссе на тему роли латыни в современном мире католичества.

2. Творческая Работа: Латинская Диалектология

Создайте собственный текст на одном из известных средневековых или современных латинских диалектов (таких как Эккерманнская латынь или Венгерско-Латинский диалект). Текст должен отражать характерные черты выбранного диалекта, включая особенности фонетики, морфологии и синтаксиса.

3. Практическое Задание: Прокомментируйте Следующий Отрывок из Документов Ватикана

Проанализируйте следующий современный текст, представляющий собой выдержку из официального документа Ватикана на латыни, изданного недавно. Обратите внимание на использованные стилистические приемы, синонимичные конструкции и оттенки значений выражаемых понятий.

Deus misericordiae, per Filium suum unigenitum nobis promittentem remissionem peccatorum nostrorum, nos invitat ut paenitentiam agamus et veritatem amoremque cum proximo communicemus.

Переведите этот текст на русский язык и поясните смысл используемых терминов.

4. Задание на Достоверность Текста

Выберите один из официально признанных папских документов последнего десятилетия и сравните различные переводы этого текста на национальные языки (русский, английский, итальянский). Определите, насколько точно передан исходный смысл на латыни.

5. Самостоятельное Творчество: Создай Простое Послание

Представьте себя Папой Римским и напишите официальное послание верующим на День Пасхи на современном латинском языке. Используйте известные традиционные обращения и формулы приветствия, сохраняя простоту и ясность изложения.

6. Учебник по Латинской Поэзии Ватикана

Познакомьтесь с основными особенностями современной латинской поэзии, применяемой в богослужениях и официальных мероприятиях Ватикана. Найдите и переведите одно-два образца церковной гимнографии XX–XXI веков.

7. Игровое Задание: Проверь Свой Уровень Латинского Словаря

Попробуйте перевести небольшие отрывки из современных газетных статей на английском или итальянском языках на официальный латинский язык Ватикана. Особое внимание уделяйте стилю и лексическому выбору.

8. Диалог на Средневековом Латинском Диалекте

Напишите короткий диалог на средневековом латинском диалекте между паломником и монахом монастыря XII века. Включите типичные разговорные элементы и специфические формы обращения.

9. Философское Эссе на Современном Латинском Языке

Напишите философское эссе на одной из вечных тем (добро и зло, природа души, свобода воли) на современной латыни Ватикана. Используйте богатый арсенал слов и устойчивых выражений, принятых в Ватикане.

10. Проектная Работа: Латинские Надписи XXI века

Соберите коллекцию современных надписей на латыни, встречающихся в публичных местах разных стран мира (названия улиц, памятные таблички, названия учреждений). Постарайтесь проанализировать, насколько близко такая современная практика использования латыни соответствует нормам официальной латинской нормы Ватикана.

Эти задания помогут учащимся глубже познакомиться с современным использованием латыни, расширить знание различных диалектов и приобрести опыт творческой работы на латинском языке, сохранившемся в качестве живого инструмента общения и коммуникации в Ватикане и католическом мире.

Контрольная работа по главе 2 «Система слогов и ритма»

Вариант №1 (Для слабых учеников)

Инструкция: Выберите один правильный вариант ответа.

Часть I — Основы метрической системы

— Что такое силлабическое стихосложение?

А) Стихотворение, построенное на равном количестве слогов в строке

Б) Стихотворение, основанное исключительно на длине гласных звуков

В) Чередование длинных и коротких слогов

— Какой тип стопы называется дактилем?

А) Короткий + короткий + долгий

Б) Длинный + короткий + короткий

В) Длинный + длинный

— Сколько типов стоп используется в классической античной поэзии?

А) Два

Б) Три

В) Пять

— Какое стихотворение построено на принципе пиррихия?

А) Все строки состоят из долгих слогов

Б) Все строки имеют одинаковое количество слогов

В) В каждой стопе два коротких слога подряд

Часть II — Ударение в сложных словах

— Где ставится основное ударение в сложносоставных латинских существительных?

А) Всегда на последнем слоге

Б) Обычно на предпоследнем слоге

В) Основное ударение зависит от количества слогов

— Какие слова называются «dissyllabic»?

А) Двухсложные

Б) Трехсложные

В) Многосложные

Часть III — Поэзия и проза римлян

— Кто является автором поэмы «Энеида», одного из наиболее известных произведений древнеримской литературы?

А) Вергилий

Б) Гораций

В) Овидий

— Чем отличается поэзия от прозы в отношении слоговой структуры?

А) Проза строго соблюдает метры

Б) Поэзия чаще всего имеет определённый ритм и размер

В) Нет различий между поэзией и прозой

Вариант №2 (Для средних учеников)

Инструкция: Выполните следующие задания.

Часть I — Основные понятия и термины

— Объясните термин «стопа». Приведите пример одной-двух стоп.

— Перечислите основные типы стоп, используемых в классических стихах (например, хорей, спондей).

— Определите понятие «метрик», пояснив, какую роль оно играет в структуре поэтического текста.

Часть II — Практические упражнения

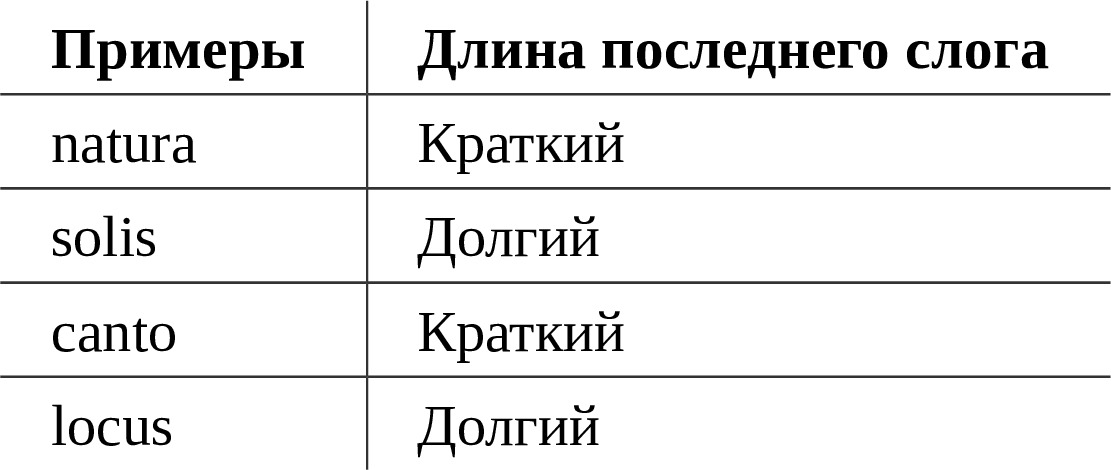

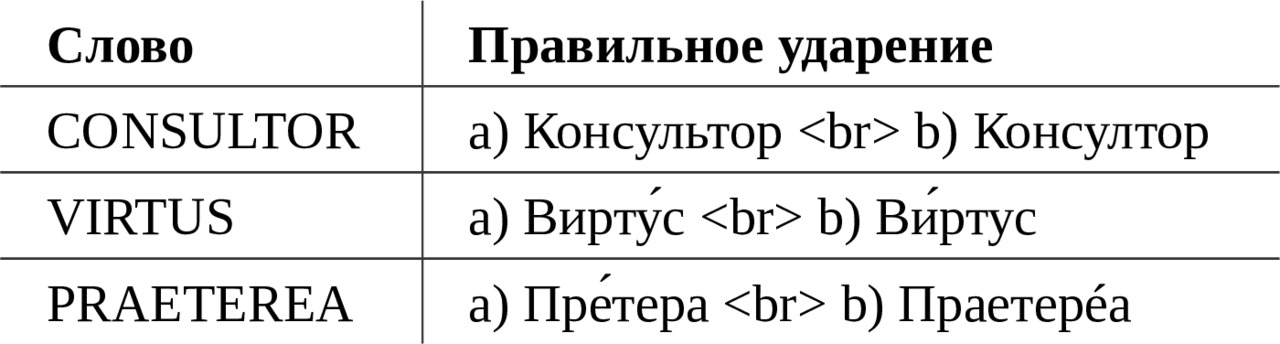

Определите правильное ударение в следующих словах (укажите цифрой номер правильного варианта):

—

— Найдите слово, которое неправильно разбито на слоги:

A) re-cí-pro-ca-tio

B) la-bó-ra-re

C) vi-vá-ce-us

D) pa-trí-cius

Часть III — Литературные произведения римских авторов

— Назовите хотя бы одно известное произведение Цицерона и укажите жанр, к которому оно относится.

— Кратко опишите отличие трагедии от комедии в произведениях римского театра.

Вариант №3 (Для сильных учеников)

Инструкция: Ответьте подробно на поставленные вопросы.

Часть I — Теоретическая часть

— Напишите подробное определение термина «силлабо-тоническая система», приведите конкретные примеры её реализации в разных языках мира.

— Проанализируйте значение метрической организации стиха для восприятия литературного произведения. Почему важно учитывать ритмическую структуру в литературе?