Бесплатный фрагмент - История моей жизни

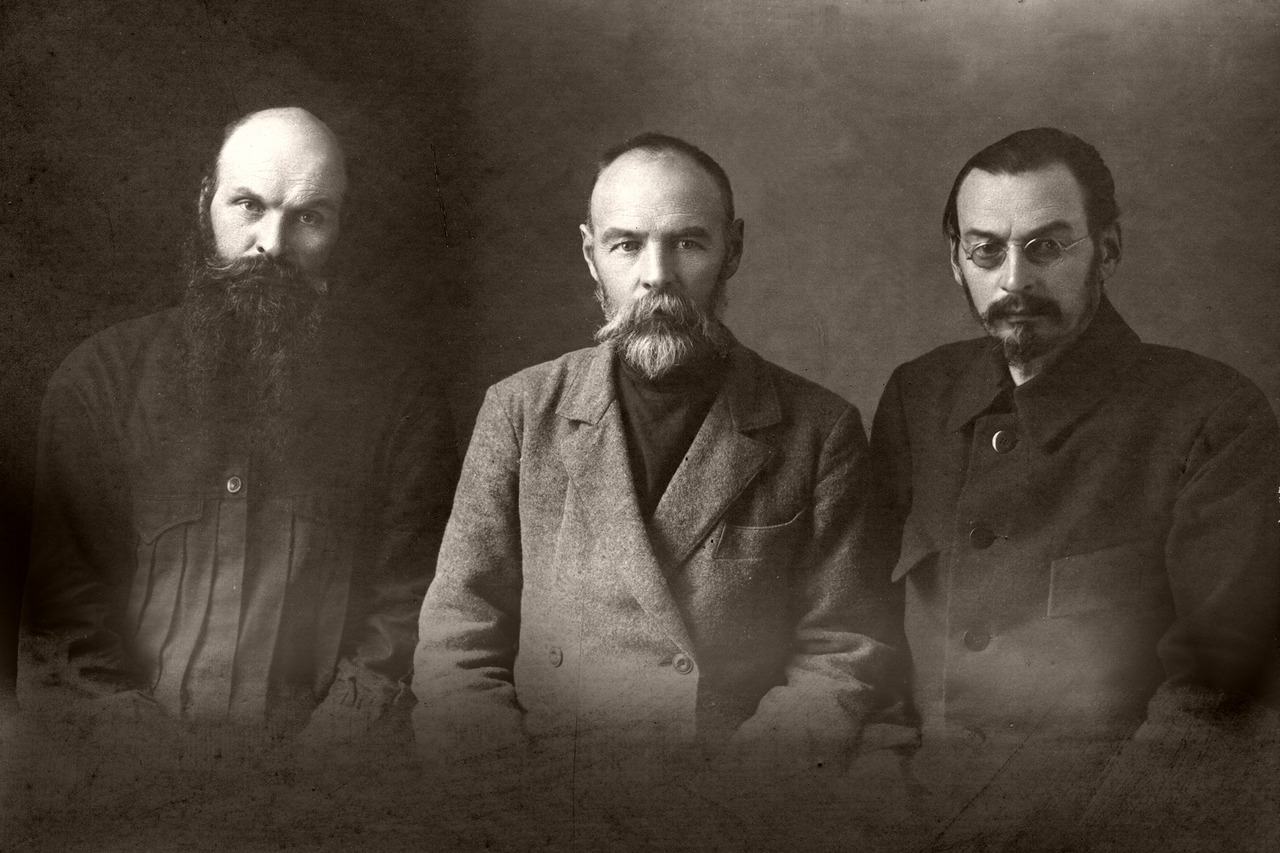

К истории рода Снятиновских. Жизнь и смерть свщнмч. Константина Переславского (Снятиновского). Три божьих чуда в моей жизни

Предисловие

Эти воспоминания писались несколько лет. Я очень просила мою любимую тетю Лиду написать все, что она знает и помнит. Эти строки бесценны.

Когда-то давно, как она мне призналась, уже были написаны несколько страниц воспоминаний. Но, посчитав, что это никому не нужно, тетя Лида их уничтожила. И только аргумент, что есть подрастающее поколение и им нужно передать знание о предках убедил ее взяться за перо. Все, что вошло в эту книгу, одобрялось Лидией Федоровной. Все фотографии, которые Вы увидите, отбирались нами с тетей Лидой, работа над книгой шла до последних дней ее жизни.

Конечно же, во время написания мы правили текст. Во многих семьях есть скелеты в шкафах.. И, перечитывая раз за разом текст, тетя Лида предлагала: «Давай это уберем, кому-то будет больно…» Или, наоборот, мы что-то дописывали, как, например, историю с появлением в Доме Ветеранов Кино отца Николая..

После ухода тети Лиды стали происходить невероятные вещи — объединилась большая семья Снятиновских — родственники из Иваново, Санкт-Петербурга, Владимира, Екатеринбурга, Южно-Сахалинска, Москвы и зарубежья обрели друг друга! Во Франции спустя почти 100!!! лет нашлись потомки священномученика Константина Переславского (Снятиновского)!!! … многие факты, описанные тетей Лидой были уточнены. Но, я не стала исправлять то, что написала она. Пусть увидит свет то, что она задумала. Все, что происходило ПОСЛЕ, надо описывать в другой книге!

Ирина Дадыкина

Посвящаю памяти Игоря Борисовича Гордийчука

Все, о чем я собираюсь писать, я знаю из опыта собственной жизни и из рассказов ныне покойной моей двоюродной сестры Александры Константиновны Снятúновской, дочери моего дяди священника отца Константина.

Когда я была еще девочкой лет десяти, мой отец Федор Петрович Снятúновский, показывал мне старую карту Владимирской губернии, на которой было отмечено село Снятúново. И в имеющихся на сегодня картах Владимирской области имеется населенный пункт Снятúново. Папа мне сказал, что наш род происходит из этого села. Никаких подробностей он мне не рассказывал. Я думаю, что не то было время. По моим соображениям, учитывая окончание нашей фамилии — «ский», мы не были крепостными. Либо были владельцами этого села, либо служителями церкви. Скорее — последнее.

Я знаю некоторые подробности из жизни моего деда Петра. Имя знаю по отчеству моего отца — Федора Петровича. Из рассказов моей двоюродной сестры Александры Константиновны знаю, что он был дьяконом в селе Баглачеве, что под городом Владимиром. У него была большая семья: четыре сына — Константин, Алексей, Михаил, Федор и, кажется, две дочери. Когда все дети стали взрослыми — он ушел из семьи. Причин я не знаю. У него был прекрасный голос, и он потом служил вольнонаемным дьяконом в Троице-Сергиевой Лавре. Александра Константиновна рассказывала, что они всей семьей ездили к нему в Лавру в гости. Шура была тогда маленькой девочкой. Потом он стал служить в Москве, в Андроньевском монастыре, где и умер и там же был похоронен. Ира Дадыкина, моя внучатая племянница, ездила теперь туда, но ничего не нашла — кладбище уничтожено.

Три сына моего деда Петра: Константин, Алексей и Михаил стали служителями церкви, четвертый сын, мой отец, Федор — стал ветеринарным врачом.

Где жили и служили отец Алексей и отец Михаил, я не знаю. Отец Константин — дядя Костя служил в г. Переславле-Залесском священником в церкви Митрополита Петра, бывшей домовой церкви царя Ивана Грозного.

Моя семья

Мы жили в г. Владимире. Мой папа Федор Петрович работал ветеринарным врачом на городской бойне. Мама — Клавдия Алексеевна, дочь священника г. Владимира отца Алексея Беляева, домашняя хозяйка. У нас была большая семья — шестеро детей. По старшинству: Николай, Ольга, Нина, Всеволод, Павел и я — Лидия. Была прислуга — няня и кухарка.

Очень близкой к нашей семье была семья отца Константина, особенно его дочь Шура (Александра Константиновна). Она очень часто приезжала к нам в гости из Переславля. Ее радовало общение с детьми. А вся наша семья ее очень любила, особенно девочки — Леля и Нина. Шура помогала маме по хозяйству.

Очень близкой к нашей семье была семья отца Константина, особенно его дочь Шура (Александра Константиновна). Она очень часто приезжала к нам в гости из Переславля. Ее радовало общение с детьми. А вся наша семья ее очень любила, особенно девочки — Леля и Нина. Шура помогала маме по хозяйству.

В 1915 году на нас обрушилась страшная беда. В августе месяце в отсутствие папы умерла мама от заражения крови в возрасте 33 лет. Маму отпевал ее родной отец — священник г. Владимира — отец Алексей Беляев. Мне было всего шесть месяцев. Настали тяжелые горькие дни. И Шура опять приезжала к нам, чтобы помогать папе. Когда в очередной раз она собралась приехать из Переславля, где она работала, во Владимир, дядя Костя ей сказал: «Феде тяжело. Может быть, возьмем кого-нибудь на воспитание из мальчиков, кого Федя отдаст?».

Но получилось все по-другому. Когда папа с Шурой вечером купали меня, папа сказал: «Шура! Возьмите к себе Лидỳшку, чтобы не случилось беды. А то нянька недавно опять уронила лампу, когда ее купала».

И в августе 1916 года меня перевезли в Переславль-Залесский, где я жила и воспитывалась в семье священника Константина Петровича Снятúновского. Его жена — Надежда Антоновна, моя тетушка приняла меня с любовью и радостью. Шура, моя Шура, давно уже любила меня, а дядя Костя, вместо ожидаемого мальчика, получивший полуторагодовалую малышку, баловал меня больше других. Тетю Надю я стала называть мамой, потому что Шура звала ее мамой. Да так, в действительности оно и было.

Шура окончила в Москве трехлетние курсы кройки, шитья и рукоделия с дипломом. Это была ее специальность, как учительницы в женской гимназии. У Шуры на войне 1914 г. погиб жених и это наложило отпечаток на всю ее дальнейшую жизнь. Она была очень хорошим человеком, доброй, душевной, справедливой. После гибели жениха она работала в госпитале и на практике получила определенные медицинские знания. Потом уже дома в Переславле к Александре Константиновне ходила вся улица за скорой помощью, особенно по ночам. И она никогда никому не отказывала, делала все, что было в ее силах. Особенно она любила детей, а мне отдала и свою жизнь, и свою любовь. Из-за меня она потом и замуж не вышла — «А вдруг он Лидỳшку будет обижать?»

О моих детских впечатлениях, пока еще был жив дядя Костя, мне тогда было три года. Это была радость, когда он приходил домой. Шура рассказывала, что я забиралась к нему на колени и Бог знает, что делала с его бородой. Еще отчетливо помню яркое впечатление, как я остановила едущий тарантас, чтобы дядя Костя не уезжал. Схватила ось между колес ручонками, старалась его задержать, и вдруг тарантас остановился. Это произвело на меня такое сильное впечатление, что я запомнила его на всю жизнь. Я думала, что это сделала я. На самом деле — дядя Костя приехал и остановил лошадь.

Еще смутно помню, а Шура рассказывала, как я болела золотухой. Вся голова была в болячках, и я спала на лбу. По совету врачей меня лечили медом. Надевали на меня пальтишко, это было в августе-сентябре, сверху — сплошной фартук, в карман клали кусок хлеба, в руки — баночку с ложкой и мы с дядей Костей отправлялись в сад, на его пасеку. Дядя Костя откачивал мед, а я из баночки ложкой с хлебом его ела, сколько хотела. Болезнь прошла бесследно, у меня были хорошие волосы. А Шура беспокоилась, что я буду лысой.

Жизнь и смерть отца Константина Снятиновского

Я считаю необходимым рассказать подробно о священнике Константине Петровиче Снятúновском, так как он был человеком неординарным.

Он родился в 1867 году в семье сельского дьякона Петра Снятúновского. По окончании Духовной семинарии в 1888 году он получил назначение в город Переславль-Залесский Владимирской губернии в церковь Митрополита Петра, бывшей домовой церкви царя Ивана Грозного.

Отец Константин женился на учительнице Надежде Антоновне, сироте. Добрые люди в приданое ей дали небольшой домик в три окошечка. Молодому священнику предстояло устраиваться на всю жизнь. Большое затруднение состояло в выборе места жительства. Переславль-Залесский город старинный, промышленный, зажиточный. В то время в городе было 25 приходских церквей и 6 из них стояли в самом центре города, в том числе и церковь Митрополита Петра. В центре жили богатые купцы в больших домах с усадьбами. Весь центр был плотно застроен, да и за центром шли торговые ряды, магазины, дома горожан. Свободно было за километры от храма.

Но было одно место в центре города, близкое к храму Митрополита Петра, на Троицкой улице, которое было все еще свободно. Дело в том, что середина Троицкой улицы была в низине. Каждую весну все талые воды собирались в ней. На концах Троицкой улицы стояли два прекрасных дома на высоких каменных фундаментах, а середина улицы пустовала. В течение многих лет никто не решался строиться на этом месте. У отца Константина не было выхода, и он взял эту землю, чтобы на ней поставить свой дом.

Однажды Шура меня спросила: «Знаешь ли ты, что здесь вся земля насыпная?» Я об этом даже не догадывалась, потому что территория двора была нормальной — сухой и сухо было под большими надворными постройками.

Сколько же было вложено отцом Константином сил, трудов и забот для благоустройства этой земли, а насыпано земли и песка — немерено! В результате дом был поставлен на осушенной территории, на каменном фундаменте, который был высотой до уровня земли, поэтому дом был низенький. И, несмотря на огромные усилия, вложенные в эту землю, все-таки дом и сад были ниже уровня улицы, и весной заливалась часть сада, прилегающая к улице, и заливалась немного передняя часть подвала под домом. Но подвал был подо всем домом засыпан большим слоем песка и все зимние запасы овощей, солений и других продуктов прекрасно сохранялись длительное время.

В этом доме отец Константин с семьей прожил тридцать лет, только пристроили две небольшие комнаты и большую кухню.

В свое время отец Константин купил прилегающий в дому большой пустующий участок земли, благоустроил его и развел прекрасный сад. Для Переславля это было редкостью. Там были все больше огороды, картошечка. В саду дяди Кости были яблони многих сортов от скороспелых до поздних, малина, смородина черная и красная, крыжовник. Конечно, были грядки для овощей и зелени. В дальнем углу сада росли два больших дуба и под ними цвели ландыши. По забору вился хмель. Нашлось место и для сирени, черемухи, невеженской рябины и цветочной клумбы. В середине сада стояла крытая, кругом застекленная изящная беленькая беседка, где отец Константин хранил пчеловодный инвентарь. В его пасеке было три улья. Около беседки росла большая старая яблоня, под ее кроной стояла скамейка, на которой отдыхали.

И был обычай. Как только поспевала малина, мама пекла пирог с малиной. Вечером выносили из дома стол, ставили около скамейки, накрывали белой скатертью, и все домашние пили вечерний чай в саду с пирогом. Создавалось какое-то тихое, праздничное настроение.

Я очень любила наш сад. Летом была напасть от мальчишек-воришек, ведь это был единственный сад в округе.

Приход отца Константина был небогатый. В основном — это больница в одном конце города и «каморки» — в другом. «Каморками» называли в городе общежитие рабочих крупной прядильно-ткацкой фабрики. Само название «каморки» говорит о бедной, скученной жизни рабочих. Так оно и было. Это был беднейший район в городе. Известно, что при посещении «каморок» отец Константин оставлял там деньги на лекарства и похороны.

Для посещения таких дальних районов города, как больница и «каморки», отцу Константину пришлось приобрести лошадь (тоже дополнительный расход и труд по уходу). Семья отца Константина была трудовая и небогатая. Сено для лошади и коровы они заготавливали своими силами: город отводил участок для сенокоса, обычно, далеко за озером и вся семья отца Константина отправлялась туда на несколько дней — косили, сушили и привозили домой сено для коровы и лошади на всю зиму.

Отец Константин был человек высокой религиозности и добропорядочности. В своем приходе он пользовался почетом и уважением и был очень известным священником, хотя в городе было много церквей и четыре действующих монастыря.

В начале XX века Переславль представлял собой крупный промышленный центр. Через него шел тракт из Москвы в Ярославль к Волге. В городе была развита промышленность: имелась очень крупная прядильно-ткацкая фабрика, фабрика медной утвари, три вышивальные фабрики и ряд ремесленных предприятий. В 1915 году в связи с военными действиями из Риги эвакуировалась фабрика «Проводник» и из города Гродно кружевная фабрика.

После Февральской революции в Переславле начала организовываться советская власть. Весной 1917 года был создан совет рабочих депутатов. Председателем был семинарист Соколов Владимир Васильевич.

Во время войны были введены карточки на хлеб, для рабочих норма была выше, чем для населения, к населению причислялись и служители церкви. С продолжением войны продовольственное положение страны ухудшалось, уменьшались нормы выдачи хлеба и без того очень небольшие.

Наступил голодный 1918 год. Был март месяц, когда в городе создалась напряженная обстановка, так как среди рабочих начался голод. Они подступили к Совету, требуя хлеб.

Дальше я привожу описание последующих событий по воспоминаниям священника Елховского Владимира Евгеньевича из книги «Страницы истории России в летописи одного рода»: «Сегодня в Земской управе в шесть часов вечера назначено собрание относительно хлеба. У ворот Земства собралась толпа рабочих человек в триста. Поджидали Соколова и других членов Совета. Наконец показался и Соколов. Его встретили отдельными возгласами: „Царь идет! Хлеба несет!“ Заседание открылось в нижнем этаже. Собрание проходило в разгоряченной атмосфере. В прениях кто-то из рабочих начал кричать, угрожать и вот Соколов в страхе бросается в большое, человеческого роста окно, выбивает оба стекла и выпрыгивает на улицу. Под окнами стояли еще человек сто молодежи. Соколов бросился бежать по снежному насту к Никольскому монастырю. За ним сначала побежали было несколько человек, но очень скоро возвратились».

Совет расценил это как бунт. Для подавления недовольства рабочих Совет решил ввести «красный террор» — вызвать страх убийством. Долго выбирали кандидатуру — это должен быть человек широко известный и уважаемый в городе. При обсуждении кандидатуры отца Константина кто-то сказал: «Дети у него все выросли, все на своих ногах».

Об этом дочери отца Константина рассказали люди, бывшие на этом собрании.

О том, что в его семье есть маленький ребенок — мало кто знал. Но если бы и знали, это решения, наверное, не изменило. Выбор пал на отца Константина. Очевидно, что одной из причин такого выбора было желание наказать рабочих — зачинщиков из «каморок», где отца Константина любили и уважали.

Когда красноармейцам города Переславля был дан приказ арестовать отца Константина и расстрелять его, то они из уважения к нему выполнять приказ отказались. В ту же ночь по телеграфу был вызван из г. Александрова отряд красногвардейцев. Отряд прибыл. Ими командовал некто Хахаев. И началась расправа.

Они пришли к дому отца Константина ночью. Постучали в окно, чтобы им открыли калитку во двор. Но сами перелезли через забор и постучали в дверь крыльца. Отец Константин вышел из дома и спросил, что им надо. Они требовали, чтобы он вышел к ним, иначе они сами войдут в дом. Отец Константин вернулся в дом, оделся и вышел к ним. Тотчас вышла и его дочь Александра Константиновна и стала их просить за отца. Они сказали, чтобы не мешала им, а то и ее могут пристрелить. Отец Константин сказал: «Зачем же ее-то стрелять». И сам пошел за убийцами. Дом отца Константина находился в центре города и его повели на расстрел через весь город. Тело отца Константина убийцы привезли к больнице и бросили прямо в грязь. Когда его подняли, он был мертв. Были замечены штыковые раны на спине.

Известие о расстреле отца Константина произвело в городе ошеломительное действие. Расстрелян без суда!? Почему? За что? Вместо ожидаемого устрашения все население города было возмущено этим зверским убийством и возбуждено против Совета, который сам опасался расследования.

На похороны отца Константина пришел весь город, приехали даже священники Переславльского уезда. Он был похоронен около церкви Митрополита Петра, в которой прослужил тридцать лет, с восточной стороны, за алтарем.

Сведения о расстреле отца Константина Снятиновского поступили в Комиссию по гонениям на Русскую Православную Церковь при Священном Соборе. На заупокойной литургии, совершенной Святейшим Патриархом Тихоном в храме Московской Духовной Семинарии 31 марта 1918 года (первая служба, посвященная новомученикам), был помянут и отец Константин Снятиновский.

6 октября 2001 года состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Председателем Синодальной комиссии по канонизации святых Митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием был сделан доклад о поступивших в Комиссию материалах, касающихся прославления новомучеников и исповедников Российских, пострадавших в различных епархиях Русской Православной Церкви.

Священный Синод постановил доклад одобрить и включить в Собор новомучеников и исповедников Российских XX века представленные имена, в том числе:

— от Ярославской епархии священника Константина Снятиновского (1867—1918 гг.)

Служение.

Владимирская губерния г. Переславль-Залесский церковь Митрополита Петра

Священник

Год начала служения — 1888

Год окончания служения — 1918

Был в своем приходе весьма популярным священником и среди своей паствы пользовался почетом и уважением.

Кончина

1918

Неточная дата смерти — 25.03

Причина смерти — расстрел

Канонизация — Священномученик священник Константин Снятиновский

Дата канонизации — 06.10.2001 г.

Кем канонизирован — Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 13—16 октября 2000 г. Священный Синод. Определение от 6 октября 2001 г.

Дни памяти.

Пояснение Даты Памяти — Собор новомучеников и исповедников Российских. Первое воскресение, начиная с 25 января по 07 февраля.

После смерти отца Константина службы в церкви Митрополита Петра продолжались. Кто служил в первые годы после его смерти — я не знаю. А в 1930 году начал служить отец Евгений Андреевич Елховский. Отец Евгений был в числе священнослужителей, участвовавших в похоронах отца Константина. Отец Евгений был известен особой проникновенностью при совершении церковных служб и своей необыкновенной добротой. При нем в церкви образовался прекрасный хор из его родных и друзей, имевших отличные голоса. Это привлекало к церкви молящихся, хотя в те времена ходить в церковь не поощрялось — могли и арестовать, и с работы уволить. Отец Евгений служил в церкви Митрополита Петра до последних своих дней — до момента ареста в октябре 1937 года. В октябре 1937 года было арестовано все духовенство города Переславля. Все арестованные поздней ночью в открытой машине трехтонке стоя были отправлены в Ярославль и там расстреляны. Отец Евгений был расстрелян 29 октября 1937 года.

В августе 2000 года отец Евгений канонизирован в числе новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Российской Православной Церкви.

Осенью 2003 года в Переславль ездила моя внучатая племянница Ира Дадыкина со своей дочерью Полиной с целью посмотреть в каком состоянии находится церковь Митрополита Петра и передать документы о канонизации отца Константина от 6 октября 2001 года в числе новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Российской Православной Церкви.

Состояние церкви Митрополита Петра неблагополучное. Она разрушается под влиянием времени как снаружи, так и изнутри. Внутри зимней церкви росписи поблекли и отвалились. Рядом с церковью Митрополита Петра стоят еще две церкви. Над восстановлением всех трех церквей работает один реставратор. Ему и были отданы документы о канонизации отца Константина с просьбой ускорить работы по реставрации церкви Митрополита Петра.

Кроме того, весной 2005 года в Переславле был игумен Дамаскúн на освящении восстановленной церкви Феодоровского монастыря. У него были подробные материалы о жизни и смерти отца Константина. Мы надеемся, что будет ускорена реставрация церкви Митрополита Петра.

Отрадно было узнать, что в июле месяце 2005 года рядом с церковью Митрополита Петра был установлен деревянный памятный крест, на котором помещена металлическая табличка с указанием основных дат жизни и смерти священномученика священника Константина. Памятник освящен архиепископом Ярославской епархии Кириллом.

В настоящее время в Переславле написана икона священномученика Константина Переславского.

Экзарх Грузии архиепископ Иннокентий

Считаю необходимым рассказать о выдающемся человеке из семьи моей мамы, семьи Беляевых. Отец моей мамы Алексей Васильевич Беляев священник города Владимира. У него был брат — Иван Васильевич Беляев, родившийся в 1862 году 23 сентября. Иван Васильевич — дядя моей мамы, а мой дедушка.

О его жизни в миру мы в семье знали очень мало, но знали главное. Изначально он не был служителем церкви. Жил с семьей в Сибири — жена и двое детей. В Сибири разразилась эпидемия. Умерли жена и дети. Он остался жив. Иван Васильевич уходит в монастырь, принимает имя Иннокентий. И ещё мы знали, что он стал экзархом Грузии и был убит. У меня долго хранилась золотая брошка, которую подарил Иннокентий моей маме в день её свадьбы с моим папой в 1902 году. А моего папу — Федора Петровича Снятиновского, венчал его старший брат — Константин Петрович, отец Константин. Вероятнее всего, Иннокентий был на этой свадьбе.

Середина жизни Иннокентия стала известна очень обрывочно по той информации, которую Ира Дадыкина нашла в Интернете. Судя по этим сведениям, Иннокентий был талантливым и образованным человеком.

Вот эта информация:

Иннокентий принял постриг в марте 1895 года.

С 28 июля 1895 года по 2 июля 1899 года иннокентий — воспитанник Казанской духовной Академии, одновременно ректор Виленской духовной семинарии. Им была написана магистерская диссертация «Пострижение в монашество». 1 августа 1899 года — хиротония (рукоположение).

Иннокентий — магистр богословия.

С 1903года — Иннокентий (Иван Васильевич Беляев) — епископ Тамбовский и Шацкий. Об этом свидетельствует Церковно-исторический сборник №2, раздел «Свет неугасимый».

Епископ Иннокентий — духовный писатель и проповедник. Об этом пишет в 1923 году Зинаида Гиппиус в своем очерке «Задумчивый странник», посвященном смерти философа Розанова.

Главные литературные работы Иннокентия епископа Тамбовского и Шацкого:

«Пострижение в монашество» (Вильно, 1899г)

«Книга Руфь» (журнал «Вера и разум» 1900г №№6—7)

«Слова и речи» (2-й том, СПб, 1907г)

Литература об Иннокентии:

Л. Багрецов «Преосвященный Иннокентий» (Харьков, 1902г)

«Церковные ведомости» (1913г, №37, «Экзарх Грузии Иннокентий»)

Вероятно, это извещение о смерти Иннокентия.

Примечание Интернета — Сведения взяты из Большого Русского Биографического словаря и Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона.

В 1903 году проходили торжества при открытии святых мощей преподобного Серафима Саровского в присутствии Государя Николая II, Императрицы и Их Высочеств.

Церковная литература подробно описывала эти торжества. Большое участие в них принимал Иннокентий, как преосвященный епископ Тамбовский и Шацкий.

При освящении Серафимовского храма епископ Иннокентий совершал литию и величание преподобного Серафима, совершал помазывание освященным елеем многотысячной толпы народа и для совершения каждения дважды входил в святое место — монастырскую келию преподобного Серафима.

И ещё — епископ Иннокентий в числе трех главенствующих священнослужителей шел в торжественном крестном ходе к Успенскому Собору.

Также епископу Иннокентию выпала честь лично произносить напутствие Государю Николаю II, когда Государь вместе с Императрицей и Их Высочествами покидали Саров для посещения Дивеевского женского монастыря.

В 1909 году Иннокентий, уже архиепископ Карталинский и Кахетинский, получает назначение в Грузию — экзарх Грузии. Прибыв на Кавказ в трудное время после убийства экзарха Никона, епископ Иннокентий приобрел доверие населения. Но в Грузии существовали противники Российской Патриархии и её представителей экзархов.

Экзарх Иннокентий был умер 9 сентября 1913 году в возрасте 51 года. Он похоронен в Санкт-Петербурге на церковной части кладбища при Александро-Невской Лавре..

В Интернете помещен портрет епископа Иннокентия — умное красивое лицо, вьющиеся волосы.

Для нас было открытием такая необыкновенная судьба Иннокентия. Преосвященный епископ Тамбовский и Шацкий, архиепископ Карталинский и Кахетинский, духовный писатель и проповедник, чрезвычайно одаренный и талантливый человек. И такая трагичная судьба — смерть семьи и его смерть в Грузии от рук противников православия. И он забыт!

Но теперь мы и потомки наши о нем будем знать, и будем помнить его. Я его поминаю каждый день.

Наша жизнь после смерти отца Константина

Вернемся к событиям в нашей семье, происходившим в 1918 году.

После похорон дяди Кости к Шуре подошел председатель Совета солдатских депутатов, который был организован из освобожденных революцией пленных венгров, бывших в плену в Переславле. Он спросил Шуру — будет ли она возбуждать дело по убийству дяди Кости. Шура сказала, что, конечно, не будет. И он подтвердил, что это решение правильное — отца Константина все равно не вернешь. Этот Совет относился с симпатией к нашей семье и ко мне, малышке, особенно. Пленные венгры еще до их освобождения, содержались в подвале большого дома, недалеко от нас. Я часто самостоятельно ходила туда. Помню, что ложилась на тротуар и смотрела на них в окно, а они открывали форточку, что-то мне говорили и улыбались. Шура приходила туда за мной, и они просили, чтобы я приходила еще. «Ведь у нас дома тоже остались дети» — говорили они.

А в это трудное для нашей семьи голодное время после смерти дяди Кости, солдатский Совет привез нам дрова и картошку. Это нам тогда было просто необходимо. Мама и Шура были в состоянии полной растерянности и тоски. Положение семьи было тяжелое. Количество хлеба, получаемое по хлебным карточкам, было чрезвычайно мало. В магазинах ничего не продавалось. Поэтому привезенная картошка была «манной небесной».

Продали лошадь. И надо же было случиться такому несчастью: когда Шура получала деньги за лошадь, в употреблении были еще царские деньги, а буквально на другой день был объявлен декрет о том, что царские деньги не действительны и вводятся новые деньги — советские. Это был ужасный удар!

Из хозяйства оставили корову. Это была наша кормилица, особенно важно это было для ребенка.

Шуру с работы уволили. В городе была безработица, и Шура стала безработной. Но деньги надо было зарабатывать. Спасение было в «золотых» руках Шуры — она прекрасно шила и вышивала. Жизнь шла своим чередом. Одеждой и обувью за годы войны люди поистрепались страшно. И к Шуре приходили с заказами что-то сшить, что-то переделать. Но время было тяжелое и заказов было мало.

Особенно тяжело было с обувью. И люди стали шить матерчатую обувь. И Шура с мамой тоже освоили это производство и выполняли заказы. На подметку нашивалась веревка, пришивался матерчатый верх и приколачивался каблук. Изготовлением каблуков занимался отец Евгений Елховский. Он очень стеснялся этой работы, но голод не тетка! У него была очень большая семья. За каблуками к отцу Евгению посылали меня. Мне было лет пять. Давали мне в руки образец каблука, я передавала отцу Евгению заказ на определенное количество штук — сколько у Шуры заказано было туфель. Такая обувь была широко распространена в России в двадцатые годы. Мне — уже взрослой, рассказывал мой муж, что на Украине, где он жил в эти годы он тоже ходил в веревочных туфлях.

А зимой мы ходили в валенках.

С какого-то времени у нас стали жить ученики, ребята из сел, окончившие 4-х классную сельскую школу и приезжающие в Переславль для учебы в 9-тилетней школе. Они жили у нас на полном обеспечении. Родители своим детям привозили продукты для их питания. С нами родители тоже расплачивались сельскохозяйственными продуктами. Мама в русской печи готовила для ребят и для нас завтраки, обеды и ужины. Пекла хлеб. Помню, что в нашей спальне стоял большой чан с зерном. Шура временами ходила на мельницу, приносила муку и мама пекла хлеб для всех. Для мамы это, конечно, была большая нагрузка. Но мы были сыты.

Первыми жильцами были две дочери сельского священника Орлова. Деревенская интеллигенция — две славные девочки-певуньи. Они знали очень много старинных русских песен. В длинные темные вечера мы собирались все вместе у теплой голландской (изразцовой) печи. На столе мерцала коптилка, керосина для лампы не было. Разговаривали, рассказывали страшные истории, грызли семечки и пели русские протяжные песни. Я вспоминаю это время с теплотой и любовью.

В те годы вся Россия грызла семечки. Я думаю это для того, чтобы заглушить постоянно ощущаемый голод.

Мое детство совпало с самым трудным временем России, и недостаток в питании сказался на состоянии организма. Я легко простужалась и много болела. Наиболее болезненно я ощущала отсутствие сахара. Пили чай с сахарином, подсушенной свеклой и еще чем-то. Настоящий сахар, который получали по карточкам, а чаще не получали, мама давала мне редко и такими маленькими порциями, что слово «сахар» я не называла, а просила у мамы — «дай чуть-чуть». Недостаток сахара в организме я ощущала очень долго. Он прошел только после уколов глюкозы, сделанных мне после окончания Отечественной войны, когда мне было уже 30 лет.

Несколько лет мы продолжали держать корову. Это очень улучшало наше питание. Вся тяжелая работа по уходу за коровой лежала на маме. Особенно тяжело было зимой. Корова стояла в холодном хлеву. Когда приходило время корове отелиться, то мама за ночь несколько раз выходила к ней. Потом они с Шурой приносили теленочка в дом, и для меня начиналась забава. Это очень милое и грациозное скачущее создание.

Летом было легче. Многие в городе держали коров, их собирали в стадо, и они паслись целый день на берегу озера.

Осталось на памяти одно раннее летнее утро. Я поднялась рано вместе с мамой. Она подоила корову, оправила ее и погнала на место сбора к пастуху. Я очень любила ходить туда вместе с мамой и коровой. Но однажды, по дороге со мной случилась беда — я ушибла о камень большой палец ноги. Мы все ребятишки на нашей не мощеной улице бегали летом босиком. Стою и плачу, мне больно. А мама остановиться не может и она с коровой уходит от меня все дальше и дальше. Так велико было тогда мое огорчение, что я до сих пор помню, на углу какой улицы я тогда плакала. Вернулась домой в слезах, легла на кровать и проспала до позднего утра.

Но пришло такое время, что маме стало трудно ухаживать за коровой и готовить еду на всех — и для нас и для жильцов, и для коровы. Корову продали. Отсутствие ее мы очень почувствовали. Но нам стало жить легче, так как Шура, наконец, устроилась на работу. Работа у нее была трудная и материально-ответственная. Она была завхозом детской колонии, организованной на базе Феодоровского монастыря. Тогда началась борьба с беспризорностью и в эту колонию привозили пойманных беспризорников. Там были и нормальные дети и бродяжки (жили только зимой) и буйные по характеру, в общем, народ трудный. Были и воры, что для Шуры было самое неприятное. Такие убегали из колонии, и прихватывали с собой белье и одежду. А Шура была материально-ответственной. На эту должность охотников не было, а Шура была вынуждена на нее пойти. Но Бог миловал. Шуру любили и уважали в колонии — как персонал, так и дети. Больших неприятностей у нее не было.

Но трудность для Шуры была еще и в том, что от дома до колонии было пять километров. В любую погоду надо было пройти туда и обратно десять километров. Шура была великой труженицей! И такая у нее была вся жизнь.

Когда она уходила утром, я еще спала, а ее прихода мы с мамой ждали, чтобы обедать всем вместе. Зима, уже поздно, на улице темно, а Шуры все еще нет. Хочется есть. Но мама говорит — подождем Шуру. Мама садится раскладывать пасьянс, берет меня на руки, закрывает шалью, и мы ждем Шуру. Мне под шалью тепло и уютно. Мама, моя дорогая мама! Сколько любви, тепла и заботы ты мне отдала. Даже Шура говорила — мама так нас не любила, как любит тебя.

Нам всем полегчало, когда Шура устроилась на работу в поликлинику в 20-ти минутах ходьбы от дома. Но ей никогда не выпадало легкой работы. Шуру приняли на работу завхозом, материально-ответственной. А в поликлинике большой перечень расходуемых и трудно учитываемых материалов, особенно спирта, и Шура сильно волновалась. Через несколько лет Александра Константиновна стала работать в регистратуре этой поликлиники и работала там уже до выхода на пенсию.

Мои воспоминания будут не полными, если я не расскажу, как мы с мамой ходили в церковь Митрополита Петра, как мы праздновали Святую Пасху.

Я помню, как мы с мамой были в нашей церкви в Страстной четверг на вечерней службе. Наверное, мне было лет шесть, так как я еще в школе не училась. Мы стояли в первом ряду, это было, конечно, уважение к вдове отца Константина. Я сначала с интересом следила за службой, а потом очень устала, но стояла смирно, знала, что так нужно. И очень хотелось спать. Но вдруг запел красиво женский голос, и я встрепенулась. Потом на улице спрашивала об этом маму, но из ее объяснений, конечно, ничего не поняла. Это была молитва благочестивого разбойника.

Потом, уже много-много лет спустя, мы с мужем были в Святой четверг в Житомире на вечерней службе в Соборе, и я ждала исполнения молитвы благочестивого разбойника, которую слышала в детстве. Это очень трогательный и волнующий момент.

А в субботу мы с мамой пошли на вечернюю службу, которая проходила в старой церкви. Старая церковь низкая, темная. После двенадцати часов все вышли из церкви с пением «Христос воскресе!» и пошли в новую церковь по широкой большой лестнице. А там было все светло, высоко, все сияет, все поют радостно. И так тепло на душе, хочется всех любить, хочется, чтобы все были счастливы.

А потом целый день колокольный звон. Звонить на колокольню мог приходить каждый, кто хотел, желающих было много.

Дома разговлялись куличом и творожной пасхой. Я радовалась на крашеные яички. Пасху мы могли сделать только потому, что у нас была корова.

Я помню, что в какой-то день на пасхальной неделе к нам домой пришел священник. Он служил у нас дома молебен. Мы стояли и крестились, и мама плакала. Потом мама усадила священника за стол и угощала пирогом с капустой. Он очень хвалил пирог и о чем-то говорил с мамой. В доме были только мама, я и священник. Молебен священник служил у нас в доме тайно.

Пасха была самым радостным праздником. Шура мне шила к этому празднику новое платье. Платье для меня было новое, а материал был старый, потому что перешивалось из какой-нибудь вещи. Шура все делала хорошо, и платье принимали за новое, особенно мои подружки.

В пасхальные дни я и мои подруги бежали гулять на вал. Там уже было сухо. Катали яички, играли.

Здесь надо сказать несколько слов — что такое вал, и какое место он занимал в нашей детской жизни. Вал — это земляное укрепление города — земляной кремль, сооруженный нашими предками в XII веке. В Переславле он сохранился отлично. Бока его поросли травой, а сверху теперь он широкий и ровный, как проезжая дорога. Весной еще везде грязно, а там сухо. Прекрасное место для игр. Летом он порос травой, хорошо на травке полежать, можно поискать такую травку, которая у нас называлась «свергуб». Она съедобная, у нее толстые стебли, их надо очистить и стебель съесть. Она немного с горчинкой.

Зимой с вала катались, как с горы. С самого верха катались только храбрые мальчишки, а мы — девочки, только с половины высоты.

Другим местом для наших игр были толстые в обхват бревна, лежащие на улице около нашего забора. Они лежали уже много лет, в свое время их купил дядя Костя. Он также купил и кирпичи, которые лежали в саду. Эти материалы дядя Костя заготавливал постепенно для постройки нового дома. Дочь и сын выросли. Шура работала учительницей в женской гимназии в Переславле. Сын Алексей оканчивал Высшее медицинское училище и, естественно, что дядя Костя хотел собрать их под свое крыло.

Кончилось все плохо. Сына, сразу после окончания последнего курса, без сдачи выпускных экзаменов, как врача, забрали на войну. Он попал в плен. Потом в Переславль приходили от него письма, сначала из Парижа, где он женился на русской эмигрантке, потом из Туниса. У него уже были дети. Он очень тосковал о России и мечтал отправить своих детей в Россию на воспитание к Шуре, чтобы они выросли русскими. Шура пугалась этих писем. Она, конечно, ему не отвечала. Переписка с заграницей у нас каралась строго. Это были тяжелые двадцатые годы.

Хочется рассказать о своем детстве еще какие-то подробности.

На нашей улице одно время не было еще маленьких девочек, и я часто гуляла одна, особенно зимой. Выходила гулять всегда с салазками. Шла к валу. Приходила домой вся в снегу, озябшая. А в коридоре уже топилась печка, круглая, обогревала столовую. Так хорошо было сидеть на скамеечке, около горящей печки, смотреть на огонь и ждать ужина.

А однажды, летом в соседний дом приехала семья с мальчиком лет восьми. Говорили, что женщина ему мачеха и все мальчика жалели. Его звали Гурий. Шура звала его к нам в гости, он приходил, его чем-нибудь угощали. Так мы с ним познакомились и подружились. Мне, наверное, было около пяти лет. Вот в то лето мы были с ним все время вместе. С утра он приходил к нам, и мы играли или у нас во дворе, или у них. Ходили на вал. И вот однажды… Рассказываю со слов Шуры. К ней прибегает взволнованная женщина и говорит, что Лида с Гуркой на пруду катаются! Недалеко от нас за валом был маленький проточный пруд величиной с комнату, глубину не знаю, но дети утонуть могут. Шура прибегает и видит картину — на середине пруда, на каком-то плоту сидит Лидия, а у Гурки в руках доска, он гребет и они плавают. Шура не кричит на нас, чтобы не напугать, ласково говорит Гурке, чтобы подгребал к берегу. Благополучно пристали к берегу и нас повели домой. И ругали и сердились на нас.

А потом Гурка заболел свинкой и мы, девочки, не пускали его к нам во двор. Он очень обижался. А потом я заболела свинкой. Была зима. Я стояла у окна, а Гурка перед окном катался на лыжах. Это было наше последнее свидание, они из Переславля уехали.

Надо сказать, что в куклы я не играла. Я играла в лошадки. Маленьких деревянных лошадок у меня было много. А еще была у меня довольно большая на подставке картонная лошадь, по моим понятиям — замечательная лошадь. Мою большую лошадь я однажды помыла в бочке с дождевой водой, и она облезла. Сколько было слез! Что-то Шура с ней делала, но прежней красоты уже в ней не было.

Вспоминаю, нет, я просто хорошо помню все подробности следующего происшествия. В Переславле весной и осенью были ярмарки. Особенно большая ярмарка была осенью. Заполнялась вся большая базарная площадь и все прилегающие улицы. На эту ярмарку приезжали не только из Переславльского уезда, но и из других губерний. Приезжал даже цирк, и устраивалась карусель. Я на ней каталась. Но мне не очень понравилось. Так вот. Шура пошла на ярмарку. А я села на лавочку около нашего палисадника и стала ждать Шуру с подарком. Ожидание, конечно, было долгим. Но вот она появилась из-за угла, и я стремглав бросилась к ней. Что-то она принесла мне? Она опускает руку в кошелку и вынимает… куклу. Разочарованию не было границ! А где лошадка? «Но у тебя же столько лошадок, а куклы нет!» Я не плачу только потому, чтобы не огорчить Шуру. Беру куклу. Какая она была, я не помню. Дома я её куда-то запихнула, чтобы глаза мои ее не видели.

Кстати, о ярмарке. У нас в доме вспоминался смешной случай, происшедший с какой-то нашей дальней родственницей. Ко мне он отношения не имеет, но сам по себе он забавен, поэтому я и хочу о нем рассказать. На ярмарке продавцы с определенным товаром собирались в одном месте. Вот так собрались в круг торговцы с патокой. Патока в бочках. Приходит эта женщина, одетая в шубу, очевидно, было прохладно и начинает пробовать патоку — рукой из бочки. Обошла весь круг, у всех попробовала, ничего не купила. Пошла по второму кругу, продавцы ее заприметили. А она пошла по третьему разу. И вот один озорной продавец, когда она подошла к нему и опустила руку в бочку, взял ее за плечо, да и окунул руку глубоко в бочку. Вытащила руку, а рукав шубы весь в патоке. Вот было смеху у продавцов. Поделом ей!

Помню, как я любила ходить с мамой в лес по грибы. Тогда ещё мама была здорова, а мне было лет семь — восемь. И вот однажды мы с мамой в лесу, уже собрали много грибов. Корзиночка моя полная. А вон под той березкой могут быть грибы, надо посмотреть. Жарко. Я устала. Корзиночка тяжелая. Я поставила её на видное место и пошла к березке. Возвращаюсь, а корзиночки нет. Я смотрю туда, сюда — а её нет. Кричу маме: «корзиночка моя потерялась! А мама в ответ — «что в лесу потерялось, уже не найдешь. Не ищи, не расстраивайся! Легче домой идти. Наверно, лешему твои грибы понравились, на обед взял».

Мы с мамой были недалеко от «Креста» и пошли отдохнуть к монашенкам.

Царь Феодор Иоаннович

«Крест» — место историческое. Царь Иоанн Грозный с семьей возвращался в Москву. Проехал Переславль, и верстах в семи от города жена родила ему сына, которого назвали Феодором — будущий царь Феодор Иоаннович. Иоанн Грозный приказал в память об этом событии поставить часовню в лесу на этом месте. Внутри часовни стоял большой крест с неугасимой лампадой. Рядом было жилище для монахинь, которые поддерживали неугасимый огонь. Проезжие и проходящие люди часто заходили поклониться кресту и оставляли благодарственные деньги.

А в Переславле по приказу Иоанна Грозного был построен женский Феодоровский монастырь. Большой богатый монастырь. Со временем около него выросла Феодоровская слобода.

В настоящее время от часовни остались четыре столба, поддерживающие крышу и внутри каменный постамент, на котором стоял крест. Часовня открыта всем ветрам. В Переславле от часовни сохранилось название этого места — «Крест». Кругом лес и мы с мамой ходили ко Кресту за грибами.

В Феодоровском монастыре после революции размещалась детская колония для беспризорных, в которой работала Шура. Позднее — военный городок. Сейчас Феодоровский монастырь восстанавливают. В 2005 году освящали восстановленную в монастыре церковь.

А царь Феодор Иоаннович живет в пьесе А.К.Толстого того же названия и в спектаклях Малого театра.

Синий камень

А с Шурой мы ходили в лес в другом направлении, вдоль озера в Кухмор. Это много дальше, чем с мамой. Но я уже была постарше. По этой дороге есть достопримечательность — синий камень. Это очень большой валун серого цвета, есть какой-то признак синего оттенка. Он стоит совсем рядом с озером, низ вдавился в песок.

А история такая. Рядом на холмах в древнее время было поселение, которое называлось Городищи. Жители его считали синий камень священным. Ни в округе и нигде больше, ничего подобного нет. Он один такой. И весной девушки и юноши устраивали около него священные обряды, водили хороводы.

Много лет позже на берегу озера построился Переславль, очень далеко от синего камня. Воцарилось православие, но легенда о священном синем камне была в народе жива. И к нему ходили жители города. Переславские власти решили синий камень утопить в озере. Какими-то способами его сдвинули по песку и утопили в глубоком месте недалеко от берега. Прошло большое время. Вдруг синий камень показался из воды, а потом постепенно в течение многих лет вышел на берег. Это было необычайное событие. Оно привлекало большое внимание горожан. Тогда власти решили увезти его с этого места. Зимой, когда лед стал крепким, погрузили его на специальные сани и лошади повезли его. Но недалеко от берега лед треснул, и сани с синим камнем провалились в воду. Еле успели спасти лошадей. Много разговоров ходило по городу, что синий камень не хочет уходить. Опять прошло много лет, уже о синем камне стали забывать. А он опять показался из воды и медленно, в течение долгих лет, выходил из воды, а потом вышел на берег. И стоит до сих пор.

Это упрямство синего камня и его приверженность быть на берегу, ученые в наше время объяснили просто. Озеро поддерживается ключами, которые бьют на его дне. Дно песчаное, совершаются постоянные движения воды и песка. В это движение попал синий камень, оно и выносит его на берег.

Но легенда о том, что синий камень особенный, жива в Переславле до сих пор. Так было в то время, когда я жила в Переславле. А вот недавно, когда по телевизору показывали сюжет о Переславле, показали и синий камень, и говорили, что к нему ходят до сих пор, особенно девушки, привязывают ленточки и, наверное, загадывают желания.

Пришло время, и меня отдали в школу семи лет. Посадили в первый класс. На другой день учительница подвела меня к доске и стала спрашивать. Выяснилось, что я умею и читать, и писать, и считать. Взяла меня за ручку и отвела во второй класс. Так я оказалась семи лет во втором классе, где ученикам было по 8 лет и старше. Так было во время всей моей учебы — соседи по партам были на год-два старше меня.

Из событий моего детства хочу рассказать, как я отрезала мизинец на левой руке. Я училась в третьем классе, значит, мне было 9 лет. Холодной осенью в воскресенье ко мне пришла подруга, и я повела ее в большой сарай, где раньше стояла лошадь. Там стояли какие-то вещи, в том числе соломорезка. Она была задвинута в угол и чем-то заставлена так, чтобы режущее колесо не поворачивалось. Я стала показывать, где проходит солома, сунула туда руку, а колесо и повернулось, и отрезало мне мизинец на левой руке, пальчик держался только на коже. Шура не закричала, чтобы не напугать меня, уложила руку на твердую подставку, укрепила руку повязкой через плечо, надела на меня пальто, и мы с ней пошли в больницу за три километра. Был воскресный день и в больнице был только дежурный хирург, который пришил мне мизинец, наложил твердую повязку, руку привязали к плечу и мы пошли домой. Рука была левая, поэтому я справлялась легко — так я помню. Ну, конечно, меня одевали, раздевали, заплетали косы. В школе книжки и тетради вынимали и укладывали. А потом снимали в больнице швы. Когда накладывали швы и когда их снимали, ничего обезболивающего не давали. Шура боялась, что я буду кричать от боли и уходила далеко, чтобы не слышать. А я не кричала и не помню боли, наверное, была в шоке. Результатом этого события было то, что меня не отдали учиться музыке, так как мизинец не сгибался. Я была этому очень рада.

Училась я хорошо, и когда закончила четыре класса, то из школы первой ступени (так тогда школа называлась) меня перевели в школу второй ступени в пятый класс. Школа второй ступени раньше была мужской гимназией, в отличие от женской гимназии, так как девочки и мальчики учились отдельно. Здание мужской гимназии было построено очень умно. В нем имелся хороший зритель зрительный зал с большой сценой, специальный спортивный зал, специальные кабинеты химии и физики, учебные комнаты были хорошо спланированы.

В плане школьных занятий были уроки пения, которые вел Аркадий Аркадьевич Козлов. Это был человек, совершенно увлеченный своим делом. До работы в школе он был регентом в Соборе, где им были созданы прекрасные хоры. На уроках пения мы изучали нотную грамоту, сольфеджио. В школе был прекрасный хор с большим репертуаром. Кроме многочисленных советских песен пели хоры из опер. Была настоящая солистка Тоня Карпова, которая исполняла классические романсы. Я, конечно, была участницей хора. У меня был небольшой голос и хороший слух. Значение хорошего школьного хора в таком небольшом городе было очень велико. Все торжественные собрания по праздникам сопровождаются художественной частью. А для этого в Переславле была только самодеятельность, главное место в ней занимал наш школьный хор с его солисткой.

Когда Аркадий Аркадьевич Козлов умер, то за его гробом шло почти всё население Переславля, все учились у него и уважали его.

С течением времени ученики по разным причинам отсеивались, и восьмых классов осталось только два. Вот здесь мы и встретились — четыре подруги — я, Маша Дюдюнова, Зина Савельева и Вера Смирнова. Мы очень хорошо дружили до самого окончания школы. Трое из нас, кроме Зины Савельевой, пели в хоре. У Веры был хороший низкий голос, она пела вторым голосом в хоре и в наших домашних пениях. Все четверо мы составляли основу баскетбольной школьной команды и четверку на веслах. Спорт занимал большое место в нашей жизни.

В это время шли всякие преобразования в школах. Так наша 10-летняя школа должна была стать 9-летней. В классах вводились групповые занятия. Образовывались группы учеников, и им давалось задание. Отвечал один из группы. Сочинения сдавались в одном экземпляре от группы. Так, в нашей группе я занималась литературой и сочинениями, остальные девочки разделили другие предметы. Это было незаконно. Учить и писать должны были все, а отвечать — один. Но мы и все ученики делали как нам удобно. Поэтому я многие предметы просто не учила. Из-за этого получилось, что мне, всегдашней отличнице грозила по физике двойка, но по знакомству, физику преподавала наша дальняя родственница, она мне поставила четверку.

Мне интересно вспомнить, как в течение семи-восьми месяцев во мне произошли возрастные изменения. В девятом классе осенью 1929 года мне было 14 лет, а в феврале 1930 года исполнилось 15 лет. И за этот период я из девчонки превратилась в девушку. Это было очень заметно по изменению отношения ко мне окружающих, особенно мужской части. Валя Чичерин из нашего класса весной 1930 года мне сказал: «И откуда ты взялась такая?» А молодой учитель только в 1929 году поступивший к нам в школу, в 1930 году в меня влюбился. Эта история не имела с моей стороны продолжения.

По окончании школы я и мои подруги были заняты своим будущим. Маша и Вера уезжали в Москву к своим родственникам, Зина оставалась в Переславле и должна была искать работу.

А мне Шура сказала, что надо идти работать в сельскую школу. Дело в том, что наша 9-летняя школа была с педагогическим уклоном. В последнем классе нам давали краткие сведения о построении урока, по поведению в классе и мы даже давали пробные уроки. Шура сама ходила в РОНО (районный отдел народного образования), выясняла, где требуются учителя и, наверное, обсуждался вопрос о законности самостоятельной работы в 15 лет. В результате вопрос был решен положительно, и я получила направление в село Давыдовское для работы учительницей в первом классе.

Встретили меня очень приветливо, помогли мне устроиться у каких-то хозяев с питанием. Через пару месяцев я перешла жить к другой хозяйке. Если первых хозяев я совершенно не помню, то вторую хозяйку помню по-доброму. Помню чистую избу, освещенную солнышком, приветливую женщину средних лет, которая ждет моего прихода из школы с обедом.

В классе мы проходили первые страницы букваря. «Мама мыла раму». С одним учеником была просто беда — буквы не хотели сливаться. «Ну, прочитай!», — «Ма-а ма-а»… «Скажи первые две буквы вместе», — «Ма-а ма-а»… Долго у него это было, но со временем прошло.

Что-то я писала для них на доске. Почерк у меня был плохой, потому что я не училась в первом классе и не выводила предварительные палочки. Поэтому я рисовала линейки на доске и по ним выводила классические буквы. И почерк у меня исправился.

На зимних каникулах я приехала домой. А Шура мне говорит, что она видела директора школы в селе Бектышево, им нужна учительница, а условия там гораздо лучше и она мне советует после каникул ехать в Бектышево.

Я послушалась ее и поехала в Бектышево. Да, там было гораздо лучше. Я приехала в Бектышево в январе 1931 года на вторую половину учебного года. Школьное здание было одноэтажным, просторным и в нем были две 2-х комнатные квартиры для учителей. В одной квартире жил директор школы Василий Дмитриевич с женой, учительницей Анной Сергеевной и дочкой Сашей, а в другой 2-х комнатной квартире поселилась я. Мне дали учить второй класс.

На летние каникулы я уехала к папе в Иваново, и мы ездили с ним в Сухуми.

Вернулась после летних каникул, и перешла вместе с учениками в 3-й класс. Сельские ученики тогда были очень хорошие дети. Послушные, внимательные. Шалили по-детски, с ними было легко заниматься. Вот там, в неожиданной форме пригодилось мое пение. Когда Василий Дмитриевич и Анна Сергеевна узнали, что я пою, они сказали, чтобы я в своем классе ввела урок пения с голоса. Я отнеслась к этому сначала неуверенно, но оказалось, что все получается хорошо. Сначала дети записывали слова песен, а потом вместе со мной пели. Ребята любили эти уроки. Однажды я заметила во время пения странное явление, у всех детей — и мальчиков, и девочек что-то одинаковое есть в лицах — подняты немного неровно брови, сморщен лоб. Я догадалась и чуть не засмеялась на уроке. А когда урок кончился, побежала к себе домой, встала перед зеркалом и запела. Это у меня такое выражение лица и все дети делают так же, как я.

Василию Дмитриевичу и его жене очень нравилось, что в школе появилось пение. По двум большим праздникам — в день Октябрьской революции и 1-ого мая в школе проводили торжественное собрание всех учеников. Подготавливали художественную часть — она состояла, как всегда, в чтении стихов и постановке маленьких сцен. Но в тот год мы с учениками подготовили номер с пением и стихами — «Прокати нас, Петруша, на тракторе, до околицы нас прокати…», в котором действовали еще и кулаки. Василий Дмитриевич был очень доволен.

Хочется рассказать, какой необычной была для меня весна того года. Я подружилась с учительницей Анной Сергеевной, которая была на 10 лет меня старше — мне было 16 лет, ей — 26. Нас объединяла любовь к природе. Мы с ней после уроков каждый день ходили гулять и замечали по мелочам, как идет весна. Вот идем по дороге и слышим, как под настом журчит ручеек, и день ото дня он журчит сильнее, мы это слышим и потом он вырывается наружу. Ивы и верба украшаются «барашками». Начинают зеленеть деревья, одни раньше, другие позже. Мне было дано счастье увидеть и почувствовать в прекрасных подробностях наступление весны. К тому же мне было 16 лет. Я ощутила всей душой точность и прелесть стихов Толстого Алексея Константиновича.

«То было раннею весной, Труба пастушья поутру,

Трава едва всходила, Еще не пела звонко,

Ручьи текли, не парил зной, И в завитках еще в бору.

И зелень рощ сквозила. Был папоротник тонкий».

Вот эта «зелень рощ сквозила»! Я видела ее, смотрела без конца и не могла насмотреться. А стихи эти прекрасны до конца и трогают сердце, особенно если этот романс исполняет Елена Образцова. «О, лес! О, жизнь! О, солнца свет! О, свежий дух березы!»

Моя семья

Здесь я должна прерваться, чтобы рассказать о семье, в которой я родилась. Моя мама умерла в 1915 году в августе месяце, когда мне было полгода. Через год меня взяли на воспитание в семью папиного брата — к отцу Константину Снятиновскому. У папы осталось на руках пять детей — три сына Николай, Всеволод, Павел и две дочери Ольга и Нина. Папе одному, хоть и с прислугой, справиться с детьми было трудно, и ему надо было жениться. Нашлась добрая женщина Валентина Алексеевна, которая пошла на пятерых детей. Папа у меня был очень хороший человек, добрый, мягкий, наверно, поэтому Валентина Алексеевна и рискнула.

Во Владимире, где они жили, к 1916—1917 годам положение ухудшилось, как и везде. Бойня, где папа служил ветеринарным врачом, перестала существовать. Папе надо было принимать важное решение — где жить. Шура и я мало, что знали о папе и его семье в эти годы. Переписка шла редкая. Знали только, что он с семьей сначала поехал на Украину, но обосновался окончательно на постоянное местожительство в городе Иванове. Папа работал на железной дороге ветеринарным врачом. Чтобы я знала, что у меня есть папа, братья и сестры, меня на лето отправляли к папе в Иваново. Первый раз меня отправили с попутчиком, мне, наверное, было лет двенадцать. Скучала я в Иванове очень, ведь в Переславле остались река, озеро, лес и мои подруги.

Папа, как мог, развлекал меня. Я ухаживала за двумя грядками с помидорами, которые были во дворе нашего большого дома. В этом доме у папы была квартира из двух комнат с альковом. Дом был двухэтажный, и в нём жило очень много семей. И был огород, поделенный между всеми семьями поровну. Папа учил меня, как ухаживать за помидорами. Ещё я ходила на дневные сеансы в кинотеатр, который был напротив нашего дома. Помню, смотрела фильм о прекрасной Елене и Троянской войне — мои первые сведения из древнегреческой мифологии. Иногда мы с папой ходили в гости к дяде Мише, пешком через весь город. Помню, что были у них в праздничный день, и я помогала тете Насте крутить мороженое. Во дворе кипел большой самовар, и стол был накрыт тоже во дворе.

Папа был добрый, хороший. Он, наверно, чувствовал свою вину, что отдал меня из семьи. Но я была счастлива в Переславле, где меня так любили и Шура, и мама, и я их очень любила.

Ездила я в Иваново каждое лето, но на более короткий срок. А вот когда я приехала к папе в 1931 г., работая уже учительницей, папа мне сказал, что у него есть право на бесплатный проезд по железной дороге на двоих и он предлагает мне поехать с ним в Сухуми. Я с радостью согласилась. Папа бывал в Сухуми и раньше. В свои студенческие годы он участвовал в революционном движении и был сослан в Сухуми на 2 года. Тогда это была глушь, дикий край.

Перед поездкой надо было хорошо продумать питание. Хлеб нигде не продавался. Валентина Алексеевна испекла нам белый хлеб, в форме большого кулича. Его должно было хватить на дорогу туда и обратно и на пребывание в Сухуми. Может быть, папа брал в запас что-нибудь еще, я не знаю. Овощи и фрукты покупали по дороге. Был август месяц. Везде огурцы и помидоры. А я помидоры не ела, наверное, когда была маленькая, попробовала зеленые помидоры, и меня от них отвернуло. Но другой еды не было, и папа всё уговаривал меня попробовать. И вот я отрезала кусочек помидора, посолила с обеих сторон и съела. Ничего со мной не случилось, только было очень солено. Лиха беда начало, за дорогу к помидорам я привыкла, но не полюбила. (Вот сейчас, когда я старая, так хочется съесть помидор, а нельзя, врачи не разрешают).

В Сухуми папа снял комнату на окраине города. И в первый же день утром мы пошли к морю. Море было спокойное, красивое, у моря я была впервые. Я пошла купаться, а папа остался на высоком берегу. И когда я поплыла, я испытала потрясение. По сравнению с речной водой в морской соленой плыть легко. Я хорошо плавала и с радостью поплыла. Вода была тихая, тихая. Солнышко светит. Так радостно плыть. Я вспомнила про папу. Оглянулась, а он стоит на берегу, такой маленький-маленький и отчаянно мне машет руками, чтобы я плыла обратно. Ну, что делать? Недовольная, я повернула обратно. «Ну, что ты мне махал руками, я хорошо держусь на воде!» — «Ты и так далеко заплыла. Я боялся, что вдруг появятся дельфины, будут с тобой играть, и ты напугаешься». Вот это верно. Я тогда про дельфинов ничего не читала и ничего не слышала. В тот раз в Сухуми я их не видела. Купаться ходила, но далеко не заплывала.

Ходили с папой в ботанический сад и видели только что отцветшую агаву. Агава после цветения умирает. Было одно приятное знакомство в Сухуми, — это вкуснющие груши, из которых сок так и брызжет. В переславской глуши я о таких грушах даже не слышала. В обратной дороге никаких событий не было. Только было голодновато, хлеб у нас кончился. Из Иванова я поехала прямо в Бектышево, так как уже начался учебный год. В Переславль написала письмо.

Сейчас с высоты моих 90 лет я вижу, как прошла жизнь всех моих родных, знакомиться с которыми меня двенадцатилетнюю девочку отправляла Шура к папе в город Иваново.

Семью папы составляли: он сам, мачеха Валентина Алексеевна, братья и сестры по старшинству: Николай, Ольга, Нина, Всеволод и Павел.

Сразу скажу несколько добрых слов о Валентине Алексеевне. Я с ней не жила постоянно, а общалась, когда приезжала на лето. Она хорошо относилась к папе, берегла его. Хорошо вела дом. Леля и Нина ей помогали. Мальчиков она любила, но относилась к ним строго, потому что они устраивали всякие проделки. Они сами мне об этом рассказывали.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.