Бесплатный фрагмент - Как устроен экономический мир

Введение

Экономика сопровождает человека с первого вдоха и до последнего дня его жизни. Мы можем не замечать её, можем не знать терминов и формул, можем даже отрицать её влияние, — но каждое наше действие, от похода в магазин до выбора профессии, вплетено в ткань экономических отношений. Экономика — это не только про деньги. Это про жизнь, про решения, про взаимодействие между людьми.

Когда мы говорим «экономика», чаще всего в воображении возникают графики, таблицы, формулы и скучные отчёты. Но за сухими числами скрываются истории людей, их надежды, страхи, мечты и ошибки. Каждая цифра в статистике — это чья-то судьба: рабочий, потерявший место; предприниматель, рискнувший открыть дело; семья, решившая взять ипотеку; государство, пытающееся удержать баланс между ростом и стабильностью.

Эта книга — не о деньгах, а о смысле денег, о том, как экономические законы формируют нашу повседневность, политику, культуру и даже мировоззрение.

Экономика как зеркало общества

Экономика — это не набор отвлечённых понятий, а отражение общества.

Какая страна — такая у неё и экономика. Где царит доверие — процветает рынок. Где есть справедливые законы — растут инвестиции. Где уважают труд — повышается производительность. Где ценят образование — появляется инновация.

В экономике, как в зеркале, видны все наши слабости и достоинства: уровень культуры, отношение к труду, способность сотрудничать. Поэтому, изучая экономику, мы в сущности изучаем самих себя.

Экономика — это организм, в котором каждая клетка (будь то семья, предприятие или государственный институт) влияет на общее здоровье. Если где-то возникает болезнь — безработица, инфляция, дефицит доверия — она рано или поздно сказывается на всём теле.

От обмена к цивилизации

История экономики — это история человечества.

Когда-то всё начиналось с простого обмена: рыба — на зерно, шкуры — на каменные орудия. Так возникла бартерная экономика, где товар обменивался на товар.

С развитием общества появились деньги — сначала металлические, потом бумажные, а теперь и цифровые.

Появились банки, рынки, законы, институты, государства, которые начали управлять потоками богатства.

Экономика стала не только способом выживания, но и формой цивилизации. Она научила нас договариваться, планировать, думать о будущем. Она связала страны в единую сеть торговли, идей и технологий.

Почему нужно понимать экономику

Многие считают, что экономика — дело специалистов. Но это заблуждение.

Понимание экономики делает человека свободным.

Свободным — от страха, от зависимости, от манипуляции.

Кто понимает, что такое инфляция, не паникует при росте цен.

Кто знает, как работает кредит, не попадёт в долговую яму.

Кто разбирается в бюджете государства, осознаёт, за что платит налоги и куда уходят его деньги.

Экономическая грамотность — это не просто знание терминов, а умение мыслить системно, видеть связи между личным кошельком и мировой политикой.

Сегодня, когда мир становится всё сложнее, когда глобальные рынки влияют на цены в нашем супермаркете, когда цифровые валюты меняют понятие денег, — понимание экономики становится жизненно необходимым каждому.

Россия и экономика перемен

Экономическая история России — это особая драма, в которой переплетаются традиции, реформы, кризисы и прорывы. От крепостного труда до индустриализации, от плановой системы до рыночной — каждый этап оставил свой след в национальном сознании.

Современная Россия живёт в условиях непростых вызовов: санкции, технологические ограничения, колебания валют, демографические изменения. Но вместе с трудностями приходят новые возможности:

— развитие внутреннего производства;

— цифровая трансформация;

— укрепление финансового суверенитета;

— создание новых институтов, адаптированных к отечественной специфике.

Сегодня формируется российская модель экономики XXI века — сочетание рыночной инициативы, социальной ответственности и стратегического планирования.

О чём эта книга

Эта книга построена как путешествие по экономическому миру — от микроскопического уровня до планетарного масштаба.

Первый раздел посвящён микроэкономике — науке о поведении отдельных людей и фирм. Мы узнаем, почему человек делает экономические выборы, что такое бартер, как работают институты, почему формируются цены и что делает рынок живым организмом.

Второй раздел рассказывает о макроэкономике — о механизмах, которые управляют страной и миром. Мы разберём, что такое ВВП и национальный доход, откуда берётся инфляция, как формируется валютный курс, почему возникает безработица и как государство регулирует экономику через налоги, субсидии и бюджет.

Мы поговорим о фондах национального богатства, цифровых валютах, фондовых рынках и других явлениях, которые сегодня определяют экономику будущего.

Цель книги

Главная цель этой книги — объяснить экономику человеческим языком. Без излишней академичности, но с уважением к науке. Без сухих формул, но с точными понятиями. Без догм, но с анализом фактов. Книга не пытается убедить читателя в одной «правильной» теории. Напротив, она приглашает к размышлению:

— Что делает экономику устойчивой?

— Как сохранить баланс между рынком и социальной справедливостью?

— Почему рост ВВП не всегда означает рост благосостояния?

— Можно ли построить экономику без долгов, инфляции и безработицы?

— Как Россия может развиваться, не теряя своей идентичности?

Экономика как часть культуры

Экономика — это часть культуры. Она формирует язык, мышление, привычки.

Через экономику можно понять эпоху: античность с её рабством, Средневековье с феодализмом, индустриальный XIX век с капиталом и рабочими, XXI век — с цифровыми рынками и искусственным интеллектом. Но в основе всех систем остаётся человек — со своими желаниями, страхами, амбициями и надеждами. Понять экономику — значит понять природу человеческого выбора.

Раздел 1. Микроэкономика

Глава 1. Классическая экономика: рождение «невидимой руки»

«Если дать каждому человеку свободу преследовать свой интерес, общество само станет богаче.» — Адам Смит, 1776 год.

1.1. Мир до рынка: как экономика стала наукой

До XVIII века само слово «экономика» имело совершенно другой смысл.

В античной Греции «Оikonomia» означала буквально «управление домом». Аристотель, Платон и Ксенофонт рассуждали не о рынках, а о том, как справедливо распределять труд рабов, запасы зерна и обязанности в семье.

Средневековая Европа жила по принципам натурального хозяйства — люди производили всё сами: хлеб, одежду, инструменты. Обмен был редкостью, а деньги — роскошью. В России до XIX века экономику определяли феодальные отношения: крестьяне работали на помещиков, налоги взимались натурой, а торговля концентрировалась в городах, на ярмарках вроде Нижегородской. Но в XVIII веке началась промышленная революция. Паровые машины, фабрики, механизация труда изменили всё:

— крестьяне стали рабочими,

— ремесленники — предпринимателями,

— рынки — центрами жизни.

Возникла новая реальность: экономика стала системой, где миллионы людей связаны цепями спроса и предложения. А значит, появилось главное — вопрос «почему?» Почему цены растут или падают? Почему одни страны богатеют, а другие беднеют?

Ответ на эти вопросы и попытался дать Адам Смит.

1.2. Адам Смит — философ, а не бухгалтер

Адам Смит не был экономистом в современном смысле. Он был моральным философом, профессором в университете Глазго. Его больше интересовало, почему люди ведут себя так, а не иначе, и как общество может быть справедливым. Но он видел вокруг себя эпоху перемен: Шотландия богатела, города росли, торговля процветала. И Смит задумался — в чём источник богатства? Тогдашние власти считали, что богатство создаётся золотом и серебром, которые нужно «держать в стране». Эта идея называлась меркантилизмом. Смит опроверг её:

«Настоящее богатство нации — это не золото, а товары и услуги, создаваемые трудом её граждан.»

Рождение новой идеи.

Смит предложил революционную мысль: каждый человек, преследуя свой интерес, способствует общественному благу. Булочник печёт хлеб не из альтруизма, а ради прибыли. Но в результате все сыты. Это и есть «невидимая рука рынка» — естественный механизм координации, который делает возможным порядок без директив и принуждения. В этом смысле Адам Смит был не просто экономистом, а создателем новой философии свободы. Он утверждал, что экономика — это не план, а живой организм, где свобода действий каждого рождает равновесие для всех.

1.3. Принципы классической экономики: основы рационального мира

Разделение труда

Смит наблюдал за булавочной фабрикой: десять рабочих делали по тысяче булавок в день, хотя один человек мог бы сделать не больше двадцати. Разделение труда увеличивало производительность в 240 раз! Это наблюдение стало первым эмпирическим доказательством экономии на специализации.

В современном мире этот принцип универсален:

— в Москве инженер проектирует детали,

— в Китае их производят,

— в России собирают,

— а в Германии продают.

Так создаётся глобальная цепочка стоимости. Экономисты XX века (в частности, Эли Хекшер и Бертил Олин) развили эту идею в модель международной торговли, объяснив, почему страны специализируются на том, где у них преимущество.

Рациональный выбор

Классическая школа предполагала, что человек рационален — он сравнивает выгоды и издержки, выбирает оптимальное решение. Эта идея — основа всех моделей спроса и предложения.

Пример:

Если яблоки подорожали, а груши стоят дешевле, рациональный покупатель перейдёт на груши. Так рынок балансируется — через поведение миллионов индивидов. В реальности, конечно, мы не всегда рациональны (об этом позже, в главе о поведенческой экономике), но принцип рациональности остаётся методологическим ядром экономической теории. Он позволяет описывать сложные процессы простыми уравнениями.

Конкуренция и равновесие

Смит считал, что именно конкуренция заставляет продавцов снижать цены и повышать качество. Если пекарь завысит цену, люди пойдут к соседу. Так рынок сам находит равновесие — цены, при которых спрос и предложение совпадают.

Современные российские примеры:

— Рынок мобильной связи: в 2000-х МТС, «Билайн» и «Мегафон» соревновались тарифами, и цена минуты упала с 10 рублей до менее 1 рубля.

— Рынок онлайн-банкинга: конкуренция между Сбером и Тинькофф ускорила цифровизацию, упростив доступ к финансовым услугам даже в сёлах.

Ограниченная роль государства

Смит писал: государство должно делать три вещи:

— Обеспечивать безопасность.

— Создавать справедливую систему правосудия.

— Развивать инфраструктуру.

Остальное рынок сделает сам.

Он предупреждал:

«Каждая попытка правительства управлять торговлей — не только бесполезна, но и вредна.» Этот принцип «laissez-faire» («позвольте делать») стал краеугольным камнем либеральной экономической мысли. Для России эта идея стала особенно актуальной в 1990-х, когда экономика перешла от планового управления к свободным ценам и частной инициативе.

1.4. Ученические линии: Рикардо, Мальтус, Милль

Давид Рикардо (1772–1823) — экономика как логика обмена

Рикардо развил идеи Смита и доказал закон сравнительных преимуществ.

Даже если страна в целом менее производительна, она может выиграть, специализируясь на том, где её издержки ниже. Это объясняет, почему международная торговля выгодна всем.

Пример:

Россия может производить и зерно, и самолёты, но производство зерна обходится относительно дешевле. США, наоборот, эффективнее в авиастроении.

Если Россия экспортирует пшеницу, а импортирует самолёты, обе страны выигрывают — каждая сосредоточена на том, что делает лучше.

Томас Мальтус (1766–1834) — экономика как биология

Мальтус первым осознал, что экономика ограничена природой.

Он утверждал, что население растёт в геометрической прогрессии, а производство пищи — только в арифметической. В результате, по его прогнозу, человечество ждут голод и бедность. Его мрачные предсказания не сбылись благодаря технологическому прогрессу, но идеи Мальтуса заложили фундамент демографической экономики. Сегодня ООН и Всемирный банк используют модели, вдохновлённые его анализом, при прогнозе продовольственной безопасности и миграций. Для России это важно: по данным Росстата (2023), сельское население сокращается, что напрямую влияет на продовольственную независимость страны.

Джон Стюарт Милль (1806–1873) — человек и свобода

Милль расширил экономику в сторону гуманизма. Он первым сказал, что богатство — не цель, а средство для счастья и развития личности.

Он писал:

«Ценность экономики в том, что она освобождает человека для более высокой цели.» В России сегодня его идеи перекликаются с концепцией «человеческого капитала»: образование, здоровье, культура — важнейшие ресурсы роста, а не просто «расходы бюджета».

1.5. Россия и классическая теория: переход от плана к рынку

Переход России в 1990-х к рыночной модели был реальным экономическим экспериментом — впервые за десятилетия миллионы людей столкнулись с законами, о которых писал Смит.

Цены стали свободными — они начали отражать редкость ресурсов и предпочтения потребителей.

Предпринимательство стало движущей силой роста.

Конкуренция породила инновации, особенно в сферах услуг, IT и финансов.

Однако «невидимая рука» не всегда была мягкой. В отсутствие институтов и прозрачных правил рынок быстро превратился в арену неравных сил. Это показало, что для реального процветания необходим баланс свободы и институционального порядка — то, что позже назовут «институциональной экономикой» (Дуглас Норт, 1990).

1.6. Критика и эволюция идей

Классическая экономика дала мощное основание, но не могла объяснить всего:

— Рациональность — иллюзия.

— Эксперименты Канемана и Тверски (1979) показали, что люди действуют не логически, а по «эвристикам» — упрощённым схемам мышления.

— Это стало началом поведенческой экономики, о которой мы поговорим в следующей главе.

— Рынки нестабильны.

— Великая депрессия 1929 года показала, что экономика может впадать в длительный кризис без внешнего вмешательства.

— Тогда появился Кейнс и доказал: государство должно играть активную роль в регулировании совокупного спроса.

— Неравенство.

— Классики не учли, что богатство может концентрироваться.

— Современные исследования Томаса Пикетти (Capital in the Twenty-First Century, 2013) показали: без перераспределения капитал растёт быстрее доходов, и общество становится неравным.

1.7. Что нам оставил Смит

Несмотря на всё, классическая экономика остаётся каркасом, без которого не работает ни одна теория. Идея рационального выбора, равновесия и эффективности — это «грамматика» экономического мышления. Когда вы выбираете между отпуском и ипотекой — вы решаете экономическую задачу Смита. Когда компания снижает цену, чтобы увеличить долю рынка — это рыночное равновесие в действии. Смит дал миру язык, на котором говорит современная экономика. И этот язык универсален: от Шотландии XVIII века до России XXI.

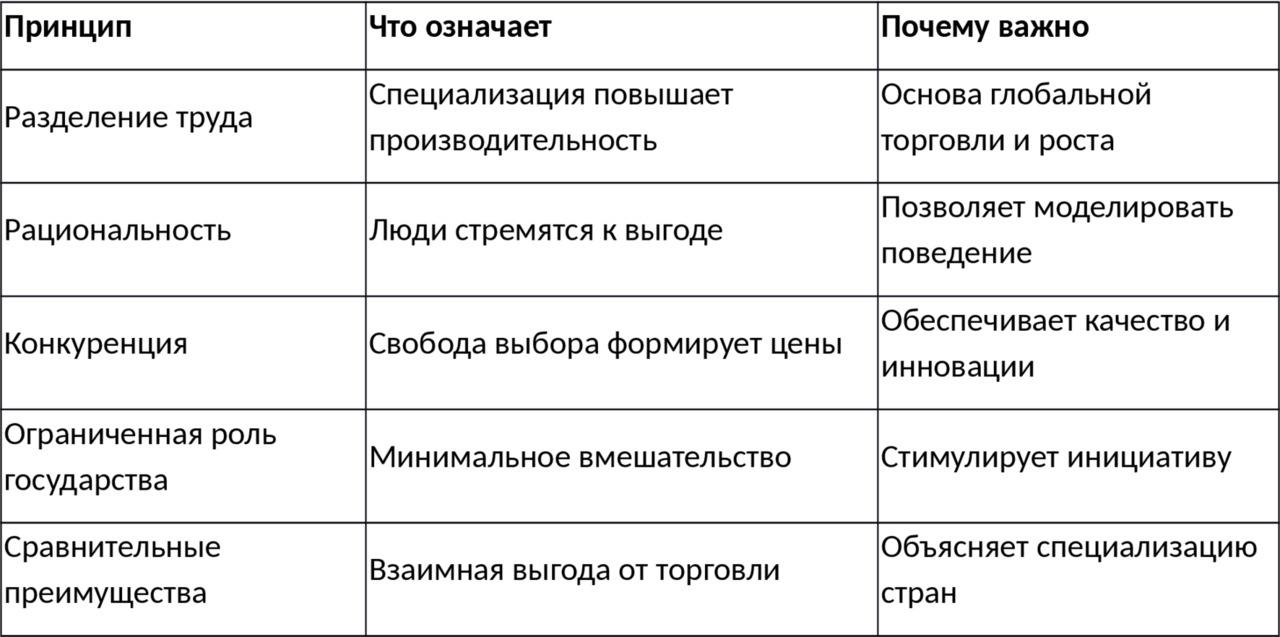

1.8. Ключевые выводы главы

Глава 2. Поведенческая экономика: человек, который ошибается

«Человек — не калькулятор. Он — рассказчик, который ищет смысл, а не только выгоду». — Ричард Талер, лауреат Нобелевской премии по экономике, 2017

2.1. Почему экономика вдруг вспомнила о человеке

Долгие сто лет — от Адама Смита до середины XX века — экономисты верили в образ homo economicus, «человека экономического»: рационального, хладнокровного, логического. Он всегда знал, что хочет, умел считать выгоду и действовал строго в своих интересах. На нём строились уравнения спроса, прогнозы рынков, финансовые модели. Но реальный человек оказался совсем другим. Он покупает дорогой телефон, хотя старый работает. Он копит «на чёрный день», но забывает заплатить за коммуналку. Он голосует не за выгоду, а за чувство справедливости. Так экономика, которая начиналась как наука о свободе выбора, внезапно осознала: человек не машина. И началось новое направление — поведенческая экономика (behavioral economics), которая пытается понять, как психология и эмоции влияют на экономические решения.

2.2. От классической рациональности к реальной жизни

2.2.1. Homo economicus: идеал и ошибка.

Модель рационального человека — удобна.

Она позволяет описывать рынки, прогнозировать поведение, строить логичные схемы:

— люди максимизируют полезность,

— фирмы максимизируют прибыль,

— рынок сам приходит к равновесию.

Но вот беда: эксперименты показали, что в жизни всё не так. Люди систематически ошибаются. Не случайно — а предсказуемо.

2.2.2. Психология вторглась в экономику

Перелом случился в 1970-х, когда два психолога — Даниэль Канеман и Амос Тверски — провели серию экспериментов, которые потрясли экономическую науку. Они доказали: люди оценивают прибыль и убытки асимметрично, боятся потерь сильнее, чем радуются выгодам, и часто действуют вопреки логике. Эта идея получила название «Теория перспектив» (Prospect Theory, 1979). Позже за неё Канеман получил Нобелевскую премию (2002).

2.3. Теория перспектив: как мы боимся потерять

Канеман и Тверски проводили простой эксперимент.

Испытуемым предлагали выбор:

Вариант А: получить 1000 долларов с вероятностью 50%,

Вариант Б: получить 450 долларов гарантированно.

Согласно рациональной теории, нужно выбрать А: математическое ожидание выше. Но большинство выбирало Б — гарантированный результат. Люди предпочитают уверенность перед вероятностью — даже если теряют деньги. Это называется аверсия к риску. Она объясняет, почему большинство россиян держат сбережения в рублях или наличных, а не вкладывают в фондовый рынок. Потери воспринимаются психологически болезненнее, чем эквивалентная прибыль. А теперь тот же эксперимент, но с отрицательными исходами:

Вариант А: потерять 1000 долларов с вероятностью 50%,

Вариант Б: потерять 450 долларов гарантированно. Теперь большинство выбирает А — риск. То есть в сфере потерь люди становятся рискованными, а в сфере выигрыша — осторожными. Рациональный человек делает наоборот.

Человеческий — нет.

2.4. Эвристики: короткие пути мышления

Мозг не любит считать. Он предпочитает эвристики — быстрые умозаключения, «правила большого пальца», которые помогают принимать решения, но часто ведут к ошибкам.

Канеман выделил три ключевые эвристики:

1. Эвристика доступности

Мы судим о вероятности события по тому, насколько легко вспоминаем примеры.

Если по телевизору показывают авиакатастрофы, люди начинают бояться летать — хотя шанс погибнуть в ДТП в сотни раз выше. В экономике это значит: люди переоценивают временные тренды и недооценивают редкие, но важные события. Например, перед кризисом 2008 года инвесторы верили, что «рынок жилья всегда растёт», потому что недавние годы это подтверждали. В России похожий феномен наблюдался в 2014 году, когда падение рубля вызвало «эффект паники»: граждане массово скупали бытовую технику и валюту, потому что свежие воспоминания об инфляции делали страх сильнее рациональных расчётов.

2. Эвристика якоря

Первое число, которое вы услышали, влияет на все последующие оценки.

Эксперимент: людям показали рулетку, где случайно выпали числа 10 и 65, а потом спросили — какова доля африканских стран в ООН? Группа, где выпало 10, называла в среднем 25%, а группа с 65 — около 45%.

Чисто психологический «якорь» исказил восприятие. В экономике — это причина, почему первая цена в переговорах так важна. В России это видно в риелторском бизнесе: продавцы ставят завышенную «стартовую цену», чтобы создать якорь, а покупатель, даже торгуясь, всё равно платит больше, чем планировал.

3. Эвристика представительности

Люди склонны считать, что «похожие случаи» дают одинаковые результаты.

Например, если акция росла пять лет подряд, инвесторы уверены, что рост продолжится.

Это порождает пузыри. В России пример — «биткоин-бум» 2017 и 2021 годов:

инвесторы покупали криптовалюту не потому, что понимали технологию, а потому что «все зарабатывают». Психология стадного поведения заменила анализ.

2.5. Поведенческие ловушки в реальной жизни

2.5.1. Эффект владения

Люди переоценивают то, что им принадлежит. В опытах Талера участники не хотели продавать кружку за 5 долларов, хотя до этого оценивали её лишь в 2. В России это объясняет, почему квартиры и машины часто «висят» на рынке месяцами: продавцы не готовы снижать цену, потому что субъективно считают своё имущество более ценным, чем аналогичное чужое.

2.5.2. Эффект статус-кво

Люди не любят изменения. Им проще оставить всё «как есть», даже если альтернатива выгоднее. Эксперимент: если в пенсионной системе по умолчанию все автоматически участвуют, то 90% остаются в программе. Если нужно самостоятельно подписаться, доля падает до 40%. Это — сила статус-кво. В России это объясняет, почему большинство работников не переходят в НПФ (негосударственные пенсионные фонды), даже если там выше доходность: система по умолчанию оставляет всё как есть.

2.5.3. Эффект «после потери»

Когда люди теряют деньги, они становятся склонны к «игре на отыгрыш» — рискуют больше, чтобы вернуть утраченное. Это наблюдается на бирже, в казино и даже в повседневной жизни. Российские трейдеры, потерявшие капитал в 2020–2022 годах, часто рассказывали: «Я хотел просто вернуть своё». Это иррациональная стратегия, но она типична. Психика не воспринимает потери как «факт», а как «вызов».

2.6. Экономика «подталкивании»: как помочь людям быть рациональнее

Поведенческая экономика не просто описывает ошибки — она предлагает способы их корректировать. Ричард Талер и Касс Санстейн в книге Nudge («Подталкивание», 2008) показали: можно мягко направлять поведение людей, не лишая их свободы выбора. Это называется либертарианский патернализм — когда государство или организация создаёт условия, при которых «рациональное» решение становится простым и естественным.

Примеры из разных стран:

— В Великобритании пенсионные программы сделали автоматическими — участие выросло на 60%.

— В США формулировка налогового уведомления «9 из 10 граждан уже заплатили» увеличила добровольные платежи.

— В России в 2020-х похожие подходы стали применять в госуслугах: упрощённые формы, автозаполнение, напоминания через «Госуслуги» — всё это nudge-политика.

2.7. Эмоции, справедливость и социальное сравнение

Экономика долго считала эмоции помехой. Теперь ясно — они неотъемлемая часть выбора.

Эффект справедливости

В эксперименте «ультиматума» один участник делит деньги, а другой решает — принять или отклонить. Рационально нужно принимать любую сумму, ведь это «халявные деньги». Но если предложение кажется несправедливым (например, 90 к 10), большинство отказывается. Люди готовы жертвовать прибылью ради чувства справедливости. В России это видно в общественных реакциях на зарплаты топ-менеджеров и тарифы ЖКХ — люди оценивают не абсолютные суммы, а соотношения, ощущение «справедливости».

Эффект сравнения

Мы оцениваем себя не по абсолюту, а по соседям. Если у коллеги новая машина, собственная кажется старой. Если друзья едут в отпуск в Сочи, то отдых на даче уже не радует. Экономисты называют это относительной полезностью (Easterlin, 1974). Она объясняет, почему рост доходов не всегда делает людей счастливее.

2.8. Поведенческая экономика и Россия

Россия — уникальная лаборатория для поведенческой экономики:

в стране за три десятилетия люди прошли через гиперинфляцию, обвалы, дефолты, реформы и цифровизацию.

Примеры:

— После дефолта 1998 года россияне десятилетиями предпочитали сберегательные счета — недоверие к рисковым активам стало культурной нормой.

— Программы кэшбэка и скидок работают лучше, чем просто снижение цены: эффект «мгновенной награды» активирует чувство выигрыша.

— В онлайн-торговле покупатели чаще выбирают опцию «доставка сегодня», даже если она дороже — срабатывает предпочтение немедленного удовольствия (прокрастинация в обратную сторону).

2.9. Новые горизонты: нейроэкономика и цифровое поведение

Современные исследования объединяют экономику, психологию и нейробиологию. Нейроэкономика изучает, какие зоны мозга активируются при принятии решений.

Доказано:

— При выигрыше активируется центр удовольствия (дофаминовая система).

— При потерях — миндалина, отвечающая за страх.

— При выборе — префронтальная кора, зона рассудка.

Это подтверждает, что решение — борьба эмоций и рациональности. И именно поэтому маркетинг, реклама и финтех всё чаще опираются на поведенческие модели. В России исследовательские центры, включая Высшую школу экономики и РАНХиГС, активно изучают поведенческие механизмы налогового поведения, цифровых транзакций и финансовой грамотности населения.

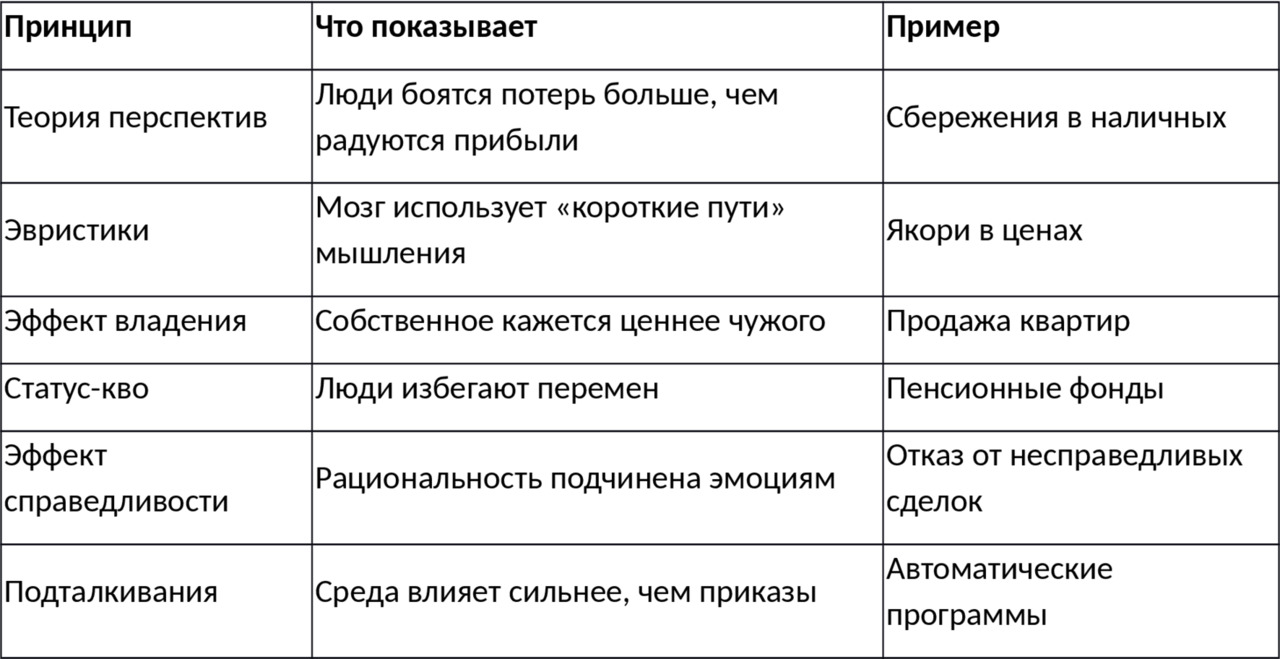

2.10. Итоги главы: человек в центре экономики

2.11. Эпилог: когда цифры становятся людьми

Экономика, в своём классическом виде, рисует человека как точку на графике.

Поведенческая — возвращает ему лицо. Она напоминает: наш выбор — это эмоции, страхи, привычки, память о прошлых кризисах и надежда на будущее. «Мы — не рациональные автоматы. Мы — рационализирующие люди».

— Даниэль Канеман

Глава 3. Экономика внимания: новая валюта XXI века

«Внимание — это то, что мы на самом деле продаём, когда пользуемся бесплатными сервисами». — Герберт Саймон, лауреат Нобелевской премии

3.1. Эпоха перегрузки: когда информации стало слишком много

В начале XX века проблема была проста: нехватка информации. Нужно было искать данные, книги, газеты, отчёты — и это занимало время. Но с появлением интернета ситуация перевернулась: теперь проблема — избыток информации и нехватка внимания. Каждый день человек XXI века потребляет около 34 гигабайт данных,

просматривает до 10 000 рекламных сообщений, и переключает внимание в среднем каждые 8 секунд — меньше, чем у золотой рыбки (данные Microsoft Research, 2019).

Герберт Саймон, один из первых, кто понял это ещё в 1971 году, сказал: «Изобилие информации порождает дефицит чего-то другого — дефицит внимания». Так родилась экономика внимания — наука о том, как внимание стало товаром, ресурсом и валютой в цифровом мире.

3.2. Что такое внимание в экономическом смысле

3.2.1. Внимание как ограниченный ресурс

Экономика начинается там, где есть дефицит. Если бы внимание было бесконечным, его нельзя было бы продать, купить или конкурировать за него. Но человек может удерживать в фокусе только одну задачу за раз — и то ненадолго. Нейрофизиологи называют это бутылочным горлышком сознания: в префронтальной коре мозга внимание распределяется между целями, но каждая новая цель «гасит» предыдущую. Поэтому мы не можем читать новость и слушать собеседника одновременно с одинаковым качеством. Следовательно, внимание — ограниченный экономический ресурс, за который борются:

— медиа,

— соцсети,

— бренды,

— политики,

— даже сами пользователи.

3.2.2. Как внимание стало товаром

Реклама всегда существовала. Но раньше она продавала товары, а теперь — сама стала товаром. Компания Google зарабатывает не на поиске, а на продаже рекламодателям доступа к вашему вниманию. TikTok, YouTube, Telegram, ВК — все они «бесплатны» потому, что пользователь не клиент, а продукт. Каждая минута, проведённая в приложении, превращается в деньги через:

— показы рекламы,

— сбор данных,

— влияние на выбор и предпочтения.

В 2023 году более 85% выручки Alphabet и 97% Meta пришлись именно на монетизацию внимания — то есть рекламы.

3.3. Цифровая конкуренция за мозг

3.3.1. Алгоритмы как невидимые экономические акторы

Алгоритмы социальных сетей и поисковиков стали новыми рыночными агентами. Они управляют тем, что человек видит, читает и выбирает. И если в индустриальной экономике конкурировали за капитал, то в цифровой конкурируют за секунды человеческого времени. Каждый алгоритм оптимизирует свою функцию: максимизировать вовлечённость — то есть удержание внимания. Это — новая форма микроэкономической задачи: максимизация функции полезности, где полезность = внимание пользователя.

Пример:

— TikTok оптимизирует ленту так, чтобы время просмотра не прерывалось.

— YouTube рекомендует «следующее видео», которое с наибольшей вероятностью продлит сеанс.

— ВК тестирует длительность клипов, цвета, звук — всё ради удержания взгляда. Каждый лайк, свайп, пауза — сигнал для машинного обучения, который формирует ваш индивидуальный «рынок внимания».

3.3.2. Нейромаркетинг: экономика эмоций

Современные компании используют нейромаркетинг — измерение активности мозга для оценки реакции на рекламу.

Используются:

— ЭЭГ (электроэнцефалография),

— fMRI (функциональная МРТ),

— отслеживание взгляда (eye-tracking),

— анализ мимики.

В 2022 году исследователи ВШЭ совместно с агентством BBDO провели эксперимент:

участникам показывали рекламу разных брендов и замеряли, какие вызывает больше «дофаминовых всплесков». Оказалось, что эмоционально «человечные» сюжеты (с детьми, животными, теплом) в 2 раза эффективнее по запоминаемости, чем рациональные («купите, выгодно»).

Вывод: в экономике внимания выигрывает не тот, кто громче, а тот, кто глубже трогает эмоции.

3.4. Внимание как капитал: экономика инфлюенсеров

В XXI веке внимание стало новым видом капитала — attention capital.

Если в XIX веке главным был физический капитал (заводы), в XX — финансовый (деньги и инвестиции), то в XXI — внимание и репутация. Блогер, у которого миллион подписчиков, обладает рыночной стоимостью внимания. Маркетологи оценивают не число людей, а долю их времени и доверия, которую блогер способен удерживать.

Пример:

в России, по данным Brand Analytics (2024), топ-10 инфлюенсеров в среднем генерировали вовлечённость 7–9% — это больше, чем у крупных СМИ.

Таким образом, личный бренд стал конкурентом традиционных институтов внимания: телевидения, газет, даже университетов.

3.5. Психология клика: почему мы не можем оторваться

3.5.1. До́фаминовый цикл

Каждое уведомление, лайк или сообщение активирует дофаминовую систему вознаграждения. Это та же цепочка, что работает у игроков в казино: мозг ожидает награду, получает сигнал, и хочет повторить.

Компании проектируют интерфейсы по принципу «переменного вознаграждения»:

— не каждый лайк,

— не каждая новость,

— но иногда — очень «цепляющая».

Эффект непредсказуемости удерживает пользователя. Экономисты называют это stochastic reinforcement — стохастическое подкрепление, аналог случайного выигрыша в лотерее.

3.5.2. Внимание как форма зависимости

Согласно исследованиям Стэнфордского университета (2020), более 40% пользователей соцсетей проявляют признаки внимательной зависимости — трудности с концентрацией, тревожность без телефона, постоянная проверка уведомлений. В России аналогичные данные приводит «Лаборатория Касперского»: у 67% пользователей младше 30 лет возникает «страх пропустить» (FOMO — Fear of Missing Out).

Экономика внимания монетизирует зависимость:

каждая минута в приложении приносит рекламе доход. Это не побочный эффект, а часть бизнес-модели.

3.6. Политическая и социальная экономика внимания

Внимание имеет не только коммерческую, но и социально-политическую цену.

Новости, идеологии, фейки — все они борются за место в когнитивном поле человека.

3.6.1. Эффект фрейминга

Как преподнести информацию, чтобы внимание повернулось в нужную сторону?

Фрейминг — это поведенческий инструмент, описанный Канеманом и Тверски:

разные формулировки одного факта вызывают разные реакции.

Пример:

«90% выживают» звучит лучше, чем

«10% умирают»,

хотя смысл тот же.

В политической коммуникации многих стран фрейминг активно используется в новостях и рекламе госпрограмм: выбор положительных формулировок снижает тревожность и удерживает внимание на «успехах», а не на рисках.

3.6.2. Алгоритмическая поляризация

Исследования MIT (2021) показали, что алгоритмы Twitter усиливают эмоциональные посты — гнев, возмущение, сарказм.

Такие посты получают больше лайков, комментариев и, следовательно, больше внимания. То же наблюдается в Российском медиапространстве: эмоциональные темы (кризис, политика, скандалы) стабильно набирают больше просмотров, чем аналитика или образование. Это создаёт «рынок возмущения» — когда внимание концентрируется не на фактах, а на чувствах.

3.7. Экономика внимания в России

3.7.1. Локальные особенности

В России внимание пользователей распределено между:

— мессенджерами (Telegram, WhatsApp),

— короткими видео (VK Клипы, Rutube Shorts),

— новостными агрегаторами (Яндекс. Новости),

— и всё активнее — на образовательные платформы (Skillbox, Coursera, ВШЭ Онлайн).

Исследование Data Insight (2024) показало: средний россиянин проводит 4 часа 47 минут в день в цифровых медиа, из них 2 часа 10 минут — в соцсетях. Это почти 30% бодрствующего времени.

3.7.2. Российские кейсы монетизации внимания

— Яндекс — персонализированные рекомендации на главной странице («Яндекс Дзен» → теперь «Яндекс Лента») приносят значительную долю рекламной выручки.

— VK — алгоритмы новостной ленты работают по принципу поведенческого удержания: контент, вызывающий эмоцию, получает приоритет.

— Telegram-каналы стали новым типом экономических агентов: каналы с аудиторией 100 000+ зарабатывают на рекламе от 100 000 {₽} за пост.

— Медиапроекты («ПостНаука», «Арзамас», «Т — Ж») удерживают внимание через качественное доверие — противоположную стратегию «шума».

3.8. Этика и устойчивость экономики внимания

3.8.1. Цифровая перегрузка

Невозможность сосредоточиться снижает производительность и качество жизни.

По данным ВОЗ (2023), до 15% молодых людей страдают от хронической когнитивной усталости, вызванной цифровыми перегрузками.

3.8.2. Этические вопросы

— Имеет ли компания право проектировать интерфейс, вызывающий зависимость?

— Кто владеет вниманием — пользователь или алгоритм?

— Можно ли регулировать «внимательную монополию»?

Европейский союз уже начал вводить ограничения — Digital Services Act (2023) требует прозрачности алгоритмов. В России обсуждаются аналогичные нормы для защиты от манипуляций через рекомендательные системы.

3.9. Будущее: экономика доверия и фокусного внимания

Следующий шаг после «экономики внимания» — экономика доверия. Когда внимание распределяется по миллионам каналов, выигрывает тот, кто вызывает долговременное доверие, а не мгновенный клик. Психологи называют это сдвигом от краткосрочной полезности к долгосрочной идентичности: люди выбирают не просто товар, а ценность, с которой они себя ассоциируют.

Пример:

— Apple строит коммуникацию не на скидках, а на ощущении принадлежности.

— Российские бренды вроде «Сбер» или «Т-Банк» также движутся к модели «экосистем доверия» — когда клиент остаётся не ради выгоды, а ради удобства и смысла.

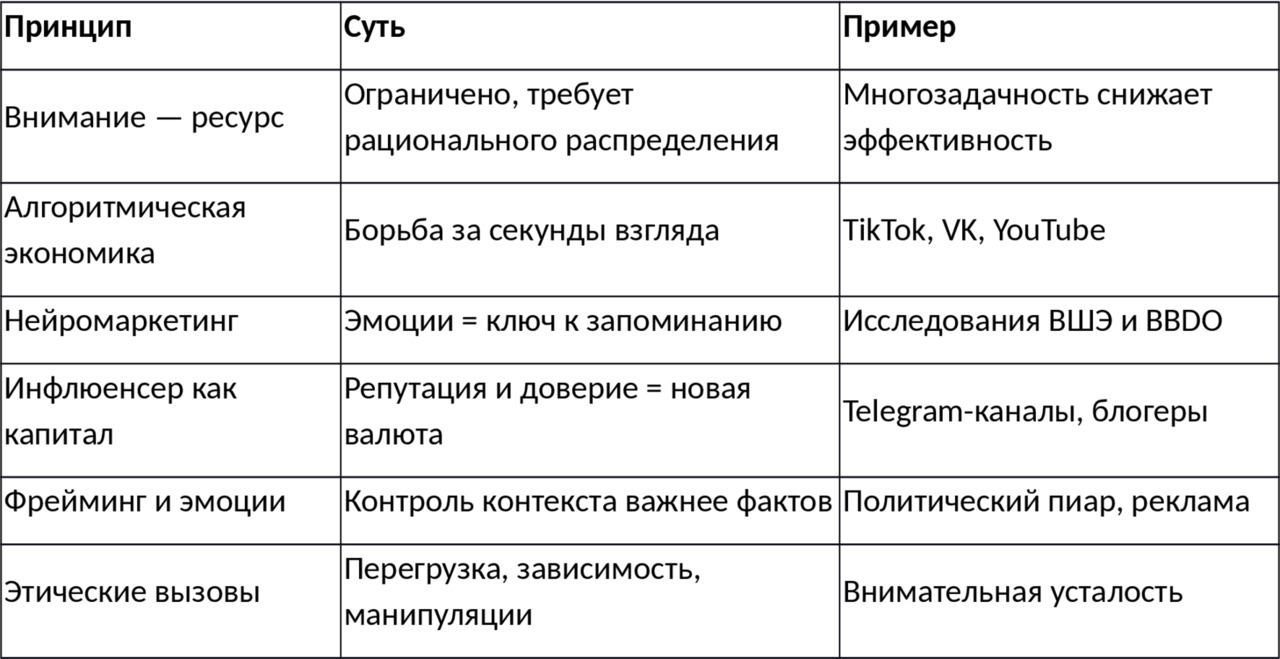

3.10. Итоги главы

3.11. Эпилог: когда тишина становится роскошью

«Быть невидимым в эпоху всеобщей видимости — новая форма свободы». В XXI веке богат не тот, у кого деньги, а тот, кто может позволить себе тишину и фокус. Экономика внимания научила нас, что время — не единственная ценность. Главная валюта — осознанное присутствие.

Глава 4. Сельскохозяйственная экономика: хлеб как основа цивилизации

«Хлеб — это политика, экономика и судьба». — Андрей Платонов, инженер и писатель

4.1. Земля как первая экономическая система

До появления рынков, денег и цифровых технологий экономика была прежде всего земледелием. Человеческое выживание зависело от урожая, климата, плодородия почвы и организации труда. Сельское хозяйство стало первой моделью экономического взаимодействия:

— кто владеет землёй,

— кто её обрабатывает,

— как распределяются продукты,

— как накапливается излишек.

Эта структура легла в основу всех экономических формаций — от рабовладельческих обществ до аграрных империй.

4.2. От мотыг до агрохолдингов: краткая история сельскохозяйственной экономики

4.2.1. Аграрная революция

Около 10 тысяч лет назад, в эпоху неолита, человек перестал кочевать. Он стал производителем, а не просто собирателем. Это был первый экономический переворот: появилось понятие излишка и обмена. Впервые можно было торговать — зерном, скотом, маслом. Земля стала капиталом. Те, кто владел плодородной землёй, стали экономической элитой.

4.2.2. Средневековые модели: феодализм и барщина

В феодальной Европе и России земля принадлежала господину, а крестьянин — работал на ней. Экономические отношения были натуральными:

— крестьянин выращивал хлеб,

— часть отдавал барину,

— остальное — оставлял семье.

Это пример натуральной экономики — без денег, без рынка, но с чётким распределением ролей. В России такая система сохранялась вплоть до XIX века.

По данным историка Б. Миронова («Социальная история России»), в 1800-х более 85% населения империи были заняты в сельском хозяйстве, а до 50% урожая уходило на натуральные повинности.

4.2.3. Индустриализация и аграрный разлом

XX век стал временем, когда сельская экономика перестала быть основной, но осталась фундаментальной.

— В США — Великая депрессия 1930-х началась с падения цен на сельхозпродукцию.

— В СССР — коллективизация (1929–1933) стала крупнейшей экономической и социальной трансформацией, когда крестьяне были объединены в колхозы и совхозы. К 1940 году в СССР более 93% пахотной земли принадлежало государственным хозяйствам. Экономика еды превратилась в государственную машину.

4.3. Современная сельскохозяйственная экономика: рынок, технологии, глобализация

4.3.1. От поля к мировой бирже

Сегодня пшеница, кукуруза, соя и рис — не просто продукты, а глобальные финансовые активы. Они торгуются на биржах — Чикагской (CME), Парижской (Euronext), а также на Московской бирже. Цены на хлеб в российском магазине зависят не только от урожая в Краснодаре, но и от курса доллара, урожайности в Бразилии и санкций против Российских экспортёров.

Пример: в 2022 году из-за военных действий и перебоев в поставках мировые цены на пшеницу выросли на 60%. Это вызвало рост цен на хлеб во всём мире — от Египта до Индонезии.

4.3.2. Агробизнес как новая индустрия

Современная сельскохозяйственная экономика — это уже не крестьянин и соха,

а высокотехнологичный агробизнес с инвестициями, логистикой и наукой.

В России ключевые игроки:

— «Русагро», «Мираторг», «Продимекс», ГК «Содружество».

— Они владеют миллионами гектаров, экспортируют продукты в десятки стран и используют спутниковый мониторинг и Big Data для управления урожаем. Вклад сельского хозяйства в ВВП России (по Росстату, 2023) — около 3,5%, но доля в экспорте — почти 10%, если учитывать зерно, мясо и масличные культуры.

4.4. Микроэкономика сельского хозяйства: труд, земля и урожайность

4.4.1. Закон убывающей отдачи

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.