Бесплатный фрагмент - Как устроен мир

Введение

Эта книга ничего не обещает. Здесь не будет советов, как быстро разбогатеть, изменить свою жизнь за 7 шагов или стать «лучшей версией себя». Это не мотивационная литература, не художественное произведение и даже не инструкция. Это — размышления. Иногда простые, иногда странные. Иногда — как будто с другой планеты. Я хочу, чтобы ты взял эту книгу как карту, на которой нет маршрута. Ты сам решишь, куда идти. Может, одна мысль зацепит, и ты начнёшь размышлять дальше. А может, закроешь книгу и забудешь. И это тоже нормально.

Я не учёный. Не писатель. Это моя первая книга, и, возможно, последняя. И я хочу остаться анонимным. Потому что важны не имя и не биография. Важно — о чём ты подумал, пока читал. Я верю, что идеи сильнее, чем подписи под ними. Мир полон шума — громких имён, ярких обложек, обещаний, которые редко выполняются. Эта книга — тихая. Она не кричит. Она просто предлагает тебе остановиться и задуматься: а как, на твой взгляд, всё это устроено?

Я просто хотел рассказать, как, на мой взгляд, устроен этот мир. Без лишнего пафоса, без формул. Иногда через простые примеры. Иногда — через теории, которые приходили в голову в разные периоды жизни. Может, они покажутся тебе сумасшедшими. А может, наоборот, дадут ощущение, что ты давно думал о том же, просто не мог сформулировать. Мы начнём со случайностей — почему они правят нашей жизнью? Погрузимся в вероятности, которые превращают хаос в порядок, от крошечных кварков до галактик. Поговорим о балансе, который держит всё — от твоих решений до законов Вселенной. И в конце попробуем понять, что такое вечность и есть ли смысл, который переживёт время.

Эта книга — не рыба. Это удочка. Я не собираюсь давать тебе готовые ответы. Моя цель — чтобы ты начал думать сам. И в этом главный смысл. Я верю, что мир — это не загадка, которую нужно разгадать. Это пазл, который каждый собирает по-своему. Одна случайная встреча, одно слово, одна идея — и твоя картинка может измениться. Эта книга — мой способ запустить такую волну.

Я читал книги, и часто не соглашался с авторами. Но именно в этих моментах у меня появлялись свои идеи. Так работает рост. Теории рождают новые теории. Сомнение — это не ошибка, а путь. Однажды я прочитал про хаос и подумал: а что, если это не хаос, а порядок, который мы не видим? Или про смысл жизни — все хотят дать готовый ответ, а я захотел спросить: а что, если смысл — это то, что ты сам находишь? Я написал эту книгу, чтобы у тебя тоже появились свои мысли. Даже если ты с чем-то не согласен — это хорошо. Потому что любое размышление двигает нас вперёд. Может, ты придумаешь свою теорию, и это будет мой вклад в прогресс, как эффект бабочки.

Мир прост. И в то же время сложен. Представь, что всё вокруг — это мелодия, сыгранная на струнах Вселенной. Кварки, из которых состоят атомы, — как ноты, которые звучат вместе, образуя протоны и нейтроны. Атомы складываются в молекулы, молекулы — в звёзды, планеты, в тебя. И в этой мелодии есть гармония, даже если мы не всегда её слышим. Я вижу в этом замысел. Я мусульманин, и моя вера учит меня замечать мудрость в каждом кусочке мира. Но я не говорю, что ты должен видеть то же. Если ты верующий, ты, может, поймёшь, о чём я. Если нет — может, просто задумаешься или найдёшь свой путь.

И, может быть, если взглянуть на мир под другим углом — он станет хоть немного понятнее. Эта книга — мой взгляд. Моя попытка собрать кусочки пазла — случайности, баланс, вечность — и посмотреть, что получится. Я не обещаю, что ты найдёшь все ответы. Но я верю, что ты найдёшь вопросы. А вопросы — это начало пути.

Глава 1. Случайность

Что такое случайность

Когда мы сталкиваемся с непредсказуемыми событиями, первое слово, которое приходит на ум, — «случайность». Мы привыкли думать, что многое происходит без причин, как бы само собой. Это ощущение обостряется, когда события выглядят совершенно независимыми, и мы не можем найти закономерности, которые могли бы их объяснить. Но если углубиться в суть вещей, становится очевидно: случайность — это всего лишь отражение нашего незнания всей картины. Это недоразумение, порожденное ограниченностью нашего восприятия и способности увидеть всю сложность происходящего вокруг нас. Мы, на самом деле, видим лишь малую часть того, что происходит в мире, и то, что кажется нам случайностью, на самом деле скрывает за собой порядок, который мы не в состоянии осознать.

В повседневной жизни мы постоянно используем понятие случайности для описания событий, которые не поддаются логическому объяснению с первого взгляда. Внезапная встреча со старым знакомым на улице незнакомого города, выигрыш в лотерею, неожиданное предложение о работе — всё это мы называем счастливым или несчастливым стечением обстоятельств. Но так ли это на самом деле?

Психологи давно заметили, что люди склонны видеть закономерности даже там, где их нет, и одновременно не замечать действительно существующие связи между событиями. Это особенность нашего мышления — стремление упростить сложную реальность, свести её к понятным схемам, которые можно объяснить и предсказать. И когда мы не можем найти такую схему, мы говорим о случайности.

В философии проблема случайности неразрывно связана с вопросами о свободе воли и детерминизме. Если всё в мире предопределено и является следствием предыдущих причин, то случайности как таковой не существует. Но если есть место настоящей случайности, то возникает вопрос: откуда она берётся? Может ли что-то происходить без причины? Или, может быть, случайность — это просто термин, который мы используем, когда не понимаем истинных причин?

Возможно, наше понимание случайности будет меняться по мере того, как мы будем узнавать больше о мире. Но одно остаётся неизменным: то, что мы называем случайностью, чаще всего оказывается просто отражением границ нашего познания.

Бывают ли случайности

В основе всех процессов лежит порядок, хотя на первый взгляд он может казаться непостижимым. У каждого события, у каждой мельчайшей детали существует своя формула, набор причин и следствий, настолько сложный, что его невозможно полностью просчитать. Эти формулы закодированы в самой ткани реальности, но наша способность к восприятию и анализу ограничена. Мы не можем предсказать все результаты и последствия, потому что количество факторов, которые влияют на любое событие, невероятно велико. И именно эта сложность приводит нас к мысли, что всё происходящее — случайность. Но в реальности за каждым событием стоит скрытая закономерность, которая не поддается полному анализу и пониманию.

Вопрос о существовании истинной случайности уходит корнями в древние философские дискуссии. Аристотель говорил о случайности как о пересечении различных причинно-следственных цепочек, которые сами по себе закономерны, но встречаются непредсказуемым образом. Демокрит и Эпикур предполагали, что атомы могут спонтанно отклоняться от своих траекторий, внося элемент случайности в мир. Средневековые мыслители связывали случайность с божественным провидением, которое непостижимо для человеческого разума.

В современной науке существует два основных подхода к пониманию случайности. Первый, детерминистический, утверждает, что истинных случайностей не существует — есть только события, причины которых нам неизвестны или слишком сложны для анализа. Согласно этому взгляду, если бы мы обладали полной информацией о состоянии всех частиц во Вселенной и знали все законы их взаимодействия, мы могли бы точно предсказать любое будущее событие.

Второй подход обсудим в следующей главе.

Интересно, что в нашей повседневной жизни мы обычно действуем так, как будто мир детерминирован и случайностей не существует. Мы ищем причины событий, стараемся извлечь уроки из прошлого и предсказать будущее. Даже говоря о случайностях, мы часто имеем в виду события, причины которых просто недостаточно очевидны.

Эти философские размышления имеют практическое значение. Если всё в мире определено предшествующими причинами, то каждое наше решение, каждый выбор тоже предопределен. А если существует истинная случайность, то, возможно, есть место и для свободы воли, для настоящего выбора.

В конечном счёте, вопрос о существовании истинной случайности остаётся открытым. Но независимо от окончательного ответа, важно понимать: то, что мы обычно называем случайностью в повседневной жизни, чаще всего является результатом сложных взаимодействий и закономерностей, которые мы просто не можем полностью охватить своим разумом.

Эффект бабочки

Простой пример: одна бактерия. Если в одном месте возникнет одна бактерия, а в другом — две, то через множество шагов разница станет астрономической. На первый взгляд кажется, что такая малейшая разница не может иметь значения. Но на самом деле, малейшее отклонение на старте приводит к огромным изменениям. Здесь будет один миллиард бактерий, а там два миллиарда. Эта разница на старте может вызывать колоссальные изменения, которые не заметны сразу, но со временем становятся очевидными. И это не случайность. Всё это — следствие формулы, которую мы не в состоянии полностью понять. Эта формула существует, но её невозможно взломать, как бы мы ни пытались.

Мы можем проследить простые процессы, такие как размножение бактерий, и увидеть их закономерности, но если бы мы попытались отследить все микро- и макро-уровни взаимодействий, то не смогли бы учесть все факторы, и картина оставалась бы неполной. Каждый момент, каждое малейшее движение, каждый взмах крыльев бабочки на другом конце света — это элемент формулы, которую мы не можем охватить. Это один из основных принципов теории хаоса. Малейшие изменения в начальных условиях могут привести к совершенно неожиданным последствиям.

Термин «эффект бабочки» был впервые использован американским математиком и метеорологом Эдвардом Лоренцем, который в 1960-х годах работал над компьютерной моделью погодных условий. Однажды он запустил симуляцию погоды, используя данные с точностью до шести десятичных знаков, но для удобства округлил их до трёх знаков при повторном запуске. К его удивлению, результаты двух симуляций радикально отличались, хотя начальные условия различались лишь в тысячных долях. Это привело его к знаменитой метафоре: «Взмах крыльев бабочки в Бразилии может вызвать торнадо в Техасе».

Этот принцип лежит в основе теории хаоса — области математики и физики, изучающей системы, чрезвычайно чувствительные к начальным условиям. Такие системы кажутся случайными, но на самом деле подчиняются строгим детерминистическим законам. Проблема в том, что даже ничтожная погрешность в измерении начальных условий делает долгосрочные прогнозы невозможными.

Эффект бабочки наблюдается во многих природных и социальных системах. Погода, фондовые рынки, миграции животных, распространение эпидемий — все эти процессы могут радикально меняться из-за незначительных изменений на ранних стадиях.

В человеческой жизни этот эффект проявляется особенно наглядно. Одно случайное знакомство, одна прочитанная книга, одно спонтанное решение — всё это может изменить траекторию всей жизни. Мы часто не осознаём, насколько важными могут оказаться, казалось бы, незначительные выборы, которые мы делаем каждый день.

Теория хаоса предполагает, что даже в самых упорядоченных системах малые изменения могут приводить к драматическим и непредсказуемым последствиям. Это явление получило название «эффект бабочки», где небольшие изменения в одном месте могут влиять на глобальные события. Например, в жизни человека, малое решение или случайное событие может привести к кардинальным изменениям в судьбе. Обычный выбор: на каком автобусе поехать или куда пойти на встречу — может в дальнейшем оказаться судьбоносным.

Известный пример — экономические кризисы. Неопределённость, казалось бы, на уровне микроскопических факторов, таких как изменения в поведении нескольких инвесторов, может вызвать цепную реакцию, которая приведёт к глобальному финансовому коллапсу. Множество таких малых изменений накапливаются и приводят к драматическим последствиям, которые невозможно было бы предсказать.

Часто в жизни мы сталкиваемся с похожими примерами: выбор профессии, знакомств, ошибок, — которые, при всей своей незначительности на первый взгляд, способны изменить весь ход жизни. Даже короткая встреча с определённым человеком может перевернуть всё.

Эффект бабочки ставит перед нами вопрос о нашей ответственности за каждое действие. Если даже самое незначительное наше решение может иметь далеко идущие последствия, то каждый выбор, который мы делаем, приобретает особую важность. В то же время это напоминает нам о смирении: мы не можем полностью контролировать будущее, потому что не способны учесть все факторы, влияющие на ход событий.

Взаимосвязь всего

И так происходит на всех масштабах бытия. Мы видим, как маленькие отклонения в начальных условиях приводят к разительным изменениям. Это может касаться не только биологических процессов, но и событий в жизни человека или даже в политике, экономике или культуре. Всё в мире связано между собой через эти сложные формулы, но мы не можем проследить все взаимодействия и взаимозависимости. Мы видим только малую часть событий, и поэтому нам кажется, что многое из того, что происходит, случайно.

Но всё это — лишь часть целого. Когда мы думаем, что находимся в мире случайностей, мы на самом деле не видим всей картины. В мире нет ничего, что произошло бы без причины. У каждого события есть своя формула, свой набор причин и следствий. Но эта формула настолько сложна, что её невозможно взломать. Мы не можем предсказать все последствия, потому что слишком много факторов влияет на происходящее. Это как попытка посчитать все атомы в Вселенной или найти точное местоположение каждой звезды в ночном небе. Это невозможно.

Современная наука подтверждает эту интуицию на разных уровнях. В физике теория относительности Эйнштейна показала, что пространство и время образуют единый континуум, а гравитация создаёт искривления этого континуума, влияющие на движение всех тел. Квантовая физика обнаружила ещё более удивительные связи — явление квантовой запутанности, при котором частицы могут мгновенно «чувствовать» состояние друг друга на любом расстоянии.

В биологии экологи изучают сложнейшие пищевые сети, где исчезновение одного вида может вызвать каскад изменений в целой экосистеме. Изменение климата показывает, как деятельность человека в одном месте планеты может влиять на погодные условия на другом конце света.

Социальные науки также выявляют множество скрытых взаимосвязей. Экономисты говорят о глобализации, когда финансовый кризис в одной стране вызывает проблемы по всему миру. Социологи изучают феномен «шести рукопожатий» — идею о том, что любых двух людей на планете разделяет не более шести звеньев социальных связей.

Эта всеобщая взаимосвязь имеет практические последствия для нашей жизни. Она означает, что мы никогда не действуем в изоляции — каждое наше решение, каждый поступок влияет не только на нас, но и на других людей, на окружающую среду, на будущее. Понимание этой взаимосвязи может стать основой для более осознанного и ответственного отношения к миру.

В то же время это понимание помогает нам увидеть, что история нашей жизни вплетена в общую ткань реальности. То, что кажется нам случайным, может быть частью более широкого узора, который мы не способны различить. Возможно, именно в этом и заключается настоящий смысл понятия «судьба» — в предопределённости.

Иллюзия пустоты

Часто мы воспринимаем пространство между объектами как «ничто». Вакуум, пустота — привычные слова для описания отсутствия материи. Но в реальности абсолютной пустоты не существует.

Даже в так называемом вакууме присутствуют квантовые флуктуации — мельчайшие всплески энергии, которые возникают и исчезают. Пространство не является совершенно пустым: оно насыщено полями, взаимодействиями, потенциалами событий. На квантовом уровне каждая точка пространства заполнена «шепотом» энергий.

Именно поэтому всё во Вселенной связано друг с другом. Нет абсолютно изолированных объектов. Волны, поля, частицы — всё перетекает, взаимодействует, создаёт бесконечную сеть влияний.

Даже если кажется, что вокруг пустота, на самом деле через неё проходят силы гравитации, электромагнитные поля, следы старых излучений. Всё, что существует, оказывает влияние — пусть микроскопическое — на всё остальное.

Это объясняет, почему любое действие, любое изменение не исчезает бесследно. Даже самое крошечное событие, незаметное на первый взгляд, оставляет отпечаток в общей ткани реальности.

Абсолютной пустоты нет. Есть только поле взаимосвязей, в котором каждое явление — продолжение и следствие других.

Наше обыденное восприятие пустоты основано на ограниченности наших органов чувств. Мы не видим воздух, не чувствуем радиоволны, не ощущаем слабые электромагнитные поля. Но это не значит, что их нет. Развитие науки постепенно раскрывает перед нами истинную природу пространства — насыщенного, динамичного, полного скрытой активности.

Современная физика описывает вакуум как состояние с наименьшей возможной энергией, но не с нулевой. Более того, согласно квантовой теории поля, даже в абсолютном вакууме постоянно рождаются и исчезают виртуальные частицы — они возникают парами, существуют мгновение и аннигилируют. Этот «квантовый шум» создаёт тонкую структуру пространства.

Гравитационные и электромагнитные поля пронизывают всё пространство, распространяясь теоретически до бесконечности, хотя их интенсивность уменьшается с расстоянием. Это означает, что влияние любого объекта, обладающего массой или зарядом, теоретически достигает любой точки Вселенной.

Темная материя и темная энергия, которые составляют около 95% содержимого Вселенной, также заполняют то, что мы считаем «пустым» пространством. Их природа до конца не изучена, но их присутствие ощущается через гравитационные эффекты и ускоренное расширение Вселенной.

Принцип неопределённости Гейзенберга утверждает, что даже в абсолютном вакууме энергия не может быть строго равна нулю — всегда существуют небольшие флуктуации. Эти флуктуации могут иметь важные последствия. Например, теоретически из них могут рождаться новые вселенные в моделях мультивселенной.

Понимание того, что пустота — это иллюзия, имеет глубокие философские последствия. Оно подчёркивает взаимосвязанность всего сущего и напоминает нам, что изоляция — лишь видимость. Каждое существо, каждый объект непрерывно взаимодействует с окружающим миром через невидимые, но реальные связи.

Цепочки причин

В мире, где всё связано с поразительной тонкостью, даже малейшее движение может запустить цепочку событий, которые через столетия приведут к заметным результатам. Представьте: ты сейчас слегка шевельнешь пальцем. Это движение изменяет положение молекул воздуха, вызывает микроскопические колебания среды, которые распространяются дальше и дальше.

На первый взгляд, это ничтожное воздействие. Однако, в теории, через сложнейшие цепочки взаимных влияний, это может повлиять на течение процессов, которые, спустя сотни лет и миллионы пересечений причин и следствий, приведут к тому, что кто-то на другом конце планеты сожмёт кулак — в определённый момент, в определённой ситуации.

Конечно, вероятность того, что именно ваше сегодняшнее движение станет заметной причиной чего-то спустя века, чрезвычайно мала. Но эта вероятность — ненулевая. В мире, где начальные условия могут иметь огромное значение на длинной дистанции, даже самое малое действие оставляет свой след в общей ткани событий.

Точно так же можно предположить, что и ваше сегодняшнее движение — лишь маленький отклик на события, которые начались задолго до вашего рождения. То, что казалось личным и независимым решением, возможно, было частью огромной цепи событий, запущенных в далёком прошлом.

Эта теория, хотя и маловероятна для отдельного случая, напоминает нам о глубокой взаимосвязанности всех процессов в реальности. Даже там, где наш разум видит разорванные фрагменты, на самом деле работает единый механизм, где всё связано со всем.

В истории человечества мы часто можем наблюдать, как незначительные на первый взгляд события приводят к колоссальным последствиям. Классический пример — убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево, которое стало спусковым крючком для Первой мировой войны, хотя само по себе могло остаться локальным инцидентом. Или случайное открытие пенициллина Александром Флемингом, когда плесень случайно попала в чашку Петри с бактериями, что привело к революции в медицине и спасло миллионы жизней.

В нашей личной жизни мы тоже можем заметить эти цепочки причин, если внимательно присмотримся. Случайная встреча, незапланированная поездка, вовремя прочитанная книга — всё это может изменить траекторию нашей судьбы. И эти события, в свою очередь, являются следствием других событий, уходящих корнями в прошлое.

Понимание существования этих причинно-следственных цепочек может привести к двум противоположным выводам. С одной стороны, оно может вызвать ощущение фатализма: если всё предопределено предыдущими причинами, то имеет ли значение наш выбор? С другой стороны, оно может усилить чувство ответственности: если каждое наше действие может иметь далеко идущие последствия, то как важно действовать осознанно и внимательно.

Случайный успех

Каждый взгляд на мир, каждое наше действие — это результат целого комплекса событий, которые произошли до этого. В каждом малом движении, в каждом моменте скрыта огромная цепочка причин, которая привела нас к этому точному моменту. Мы, возможно, не способны проследить все эти цепочки, но они существуют. И если бы мы могли увидеть их целиком, мы поняли бы, что случайность — это всего лишь проявление нашей ограниченности в восприятии мира.

Так что, по сути, каждый из нас прав в своем восприятии. Если ты веришь в случайность — ты прав, потому что эту формулу невозможно взломать, и ты видишь лишь отдельные моменты. Если ты не веришь в случайность, ты тоже прав, потому что реальная сложность мира такова, что она охватывает оба взгляда одновременно. Всё в этом мире переплетено, но ни один из нас не может понять все нити, связывающие события. И вот здесь и возникает парадокс: мы живем в мире, где случайность и закономерность существуют одновременно. Всё имеет свой смысл, и всё имеет своё объяснение — хотя это объяснение невозможно полностью уловить.

Вопрос богатства и успеха в жизни также тесно связан с пониманием случайности и закономерностей. Мы часто слышим, что богатые становятся такими благодаря своим усилиям, усердной работе и правильным решениям. Однако если копнуть глубже, можно увидеть, что на самом деле многие из них стали богатыми не только благодаря своим собственным усилиям, но и благодаря цепочке случайных событий, которая началась задолго до их рождения.

Например, представьте, что сотни лет назад в другом уголке мира кто-то сказал кому-то что-то — вполне обыденную фразу, не имеющую на первый взгляд никакого значения. Но эта фраза привела к цепочке событий, которые повлияли на развитие торговли, образования или технологий, а в результате один человек стал богатым благодаря этому, хотя сам того не осознавал. Это не означает, что он был богатым исключительно по своему трудолюбию, а значит, что его богатство — это результат ряда случайных и предопределённых событий.

Так и с теми, кто рискует в жизни, делая вложения или беря кредиты. Одни успешны, другие терпят крах. Причём успех или неудача зависят не только от действий самих людей, но и от того, как сложились обстоятельства в данный момент времени. Например, один человек может вложиться в бизнес, который со временем становится успешным, в то время как другой, делая то же самое, разоряется. И если мы проследим назад, то увидим, что тот, кто выиграл, оказался в нужном месте и в нужное время, а его успех был результатом множества случайных факторов. Это мое мнение, которое нельзя доказать, но оно логично и имеет под собой основу: наша жизнь полна случайных поворотов.

Литература и история полны примеров «случайного успеха». Колумб, отправляясь на запад, хотел найти короткий путь в Индию, но вместо этого обнаружил целый континент. Открытие рентгеновских лучей произошло, когда Вильгельм Рентген работал с катодными трубками и заметил свечение флуоресцентного экрана, находившегося поблизости. Ни одно из этих великих открытий не было запланировано — они возникли из-за стечения обстоятельств и внимательности людей, которые заметили необычное явление.

Психологи называют нашу склонность игнорировать роль случайности в успехе «ошибкой выжившего». Мы видим только тех, кто преуспел, и не замечаем тысячи других, кто делал то же самое, но потерпел неудачу. Это создает иллюзию, что достаточно просто следовать примеру успешных людей, чтобы достичь таких же результатов. Но реальность сложнее — часто успех зависит от множества неконтролируемых факторов.

Нассим Талеб в своей книге «Черный лебедь» подробно анализирует роль случайности и непредсказуемых событий в нашей жизни и истории. Он утверждает, что большинство значимых событий в мире — это непредсказуемые «черные лебеди», которые невозможно было предвидеть на основе предыдущего опыта. Это относится и к личному успеху — часто он является результатом редких, неожиданных возможностей, а не простого планирования и усилий.

И если моя книга станет популярной, это возможно из-за того что кто-то в далеком прошлом что-то сделал. Независимо от того интересна она или нет.

Оценивая собственные достижения, важно помнить о роли случайности. Да, усилия, талант и настойчивость имеют значение, но они взаимодействуют со множеством обстоятельств, которые находятся вне нашего контроля. Такое понимание может помочь нам стать более смиренными в успехе и менее самокритичными в неудаче.

В то же время, признание роли случайности не должно вести к пассивности. Напротив, понимая, что мы не можем контролировать все обстоятельства, мы можем сосредоточиться на том, что действительно в наших руках: наши усилия, решения, способность замечать возможности и адаптироваться к изменениям. Это позволяет нам стать более гибкими и открытыми к неожиданным поворотам, которые может преподнести жизнь.

Случайные встречи

Подобные примеры встречаются и в истории, где случайные встречи людей приводят к грандиозным переменам. К примеру, встреча двух людей, чьи судьбы пересекаются в определённый момент, может изменить направление развития целых стран или даже мировые события. Эти люди не могли предсказать, что их встреча приведёт к таким последствиям. Однако, если взглянуть глубже, можно сказать, что и эта встреча была частью сложной формулы — последовательности событий, которые привели к тому, что они встретились в этом месте и в это время.

И здесь мы сталкиваемся с важным моментом: если бы этих людей не свела судьба, возможно, мы бы не узнали о том, как изменился ход истории. Но даже сама встреча этих людей — это не случайность, а результат длинной цепочки причин и следствий, которую невозможно просчитать.

Если мы попытаемся провести цепочку событий в своём уме, то увидим, как одно малое изменение может повлиять на следующее. Допустим, кто-то решил не поехать на встречу, и тем самым изменил всю свою дальнейшую жизнь. А ведь решение не поехать на встречу — это тоже результат многочисленных факторов: погода, настроение, здоровье и даже случайные обстоятельства. Теоретически, мы можем провести такую цепочку событий до самого начала времени. И, возможно, всё, что произошло, — это не просто случайность, а следствие сложной, но понятной формулы, скрытой от нас.

История полна примеров судьбоносных встреч, изменивших мир. Встреча Стива Джобса и Стива Возняка привела к созданию Apple. Знакомство Билла Гейтса с Полом Алленом стало началом Microsoft. Встреча Ларри Пейджа и Сергея Брина в Стэнфордском университете породила Google. В каждом из этих случаев, если бы эти люди не встретились или встретились в другое время, при других обстоятельствах, технологический ландшафт современного мира мог бы выглядеть совершенно иначе.

Но что именно делает встречу судьбоносной? Почему одни встречи меняют жизни и историю, а другие остаются незамеченными? Дело не только в самой встрече, но и в контексте, в котором она происходит, в готовности людей к взаимодействию, в тех идеях и возможностях, которые они в данный момент несут в себе.

Психологи говорят о феномене «социальной синхронизации» — моментах, когда люди оказываются настроены на одну волну, когда их мысли, идеи и устремления резонируют друг с другом. В такие моменты даже короткая встреча может привести к возникновению новых проектов, идей или отношений, которые будут иметь долгосрочное влияние.

В личной жизни мы все можем вспомнить «случайные» встречи, которые оказались судьбоносными: партнёры, с которыми мы создали семью, друзья, ставшие близкими на долгие годы, наставники, изменившие наше профессиональное развитие. Часто эти встречи кажутся совпадениями: «Если бы я не опоздал на тот поезд…", «Если бы не пошёл на ту вечеринку…", «Если бы не выбрал тот курс в университете…».

Но, возможно, эти встречи не были совпадениями в полном смысле этого слова. Возможно, они были результатом сложных взаимодействий множества факторов, которые привели нас и других людей в одно и то же место в одно и то же время. Наши интересы, ценности, социальные круги, даже наш выбор маршрутов и мест отдыха — всё это создаёт определённый паттерн, который делает некоторые встречи более вероятными, чем другие.

Современные технологии и глобализация изменили природу случайных встреч. С одной стороны, мы больше не ограничены географией — можем встретить единомышленников со всего мира в интернете. С другой стороны, алгоритмы социальных сетей и сервисов знакомств делают эти встречи всё менее случайными, всё более предсказуемыми и запрограммированными.

Тем не менее, магия неожиданной встречи, которая меняет жизнь, остаётся одним из самых удивительных человеческих переживаний. Независимо от того, считаем ли мы такую встречу чистой случайностью или результатом сложной цепи причин и следствий, она напоминает нам о непредсказуемости жизни и о тех возможностях, которые могут открыться перед нами в любой момент.

Предопределенность

Многие моменты в жизни мы можем предсказать с большой вероятностью, например, то, что мы скажем или сделаем в ответ на определенную ситуацию. Но чем больше факторов и более сложные системы вовлечены в процесс, тем труднее предсказать исход. Это касается как личных решений, так и глобальных событий, таких как финансовые кризисы или изменения в экосистемах.

Предсказать, что я сделаю сейчас или скажу, гораздо легче, чем предсказать завтрашнюю погоду.

Каждое событие, каждый момент нашей жизни может быть результатом не только нашего выбора, но и огромного множества факторов, которые начинают свой путь в далёком прошлом. И если бы мы могли увидеть всю эту картину, мы бы поняли, что в мире нет ничего случайного. Однако мы ограничены нашими восприятиями, и именно поэтому кажется, что всё происходит случайным образом.

В нейронауке вопрос о предопределённости наших решений приобрёл новое измерение. Эксперименты показывают, что активность мозга, связанная с принятием решения, начинается до того, как мы осознаём своё решение. Означает ли это, что наше субъективное ощущение выбора — иллюзия, и все наши действия предопределены нейрональными процессами, которые мы не контролируем?

Этот вопрос остаётся открытым, но он имеет глубокие последствия для нашего понимания человеческой ответственности, морали и смысла жизни. Если все наши действия предопределены, можем ли мы говорить о личной ответственности? Если мы не выбираем свои желания и стремления, то в каком смысле мы можем говорить о том, что живём осмысленной жизнью?

Возможно, ответ лежит в переосмыслении самого понятия предопределённости. Предопределённость не обязательно противоречит идее свободы выбора. Даже если наши решения являются результатом сложных причинно-следственных цепочек, включающих наш опыт, ценности и характер, мы всё равно можем считать их «своими», если они отражают то, кем мы являемся.

Кроме того, даже в детерминированном мире будущее остаётся непредсказуемым из-за сложности и многообразия факторов, влияющих на события. Это оставляет пространство для человеческого творчества, инноваций и субъективного ощущения выбора.

В практическом смысле, независимо от того, предопределены ли наши действия или нет, мы не можем избежать необходимости делать выборы и принимать решения. Осознание ограниченности нашего контроля над происходящим может привести к большему принятию жизни такой, какая она есть, и к более глубокому пониманию взаимосвязанности всего существующего.

И, возможно, в этом и заключается парадокс нашего существования: даже если всё предопределено, мы не можем знать своего будущего и должны действовать так, как будто наш выбор имеет значение. Потому что, с нашей ограниченной точки зрения, он действительно имеет значение.

Заключение

Так что, если случайности не бывает, значит, всё действительно предопределено? Что Бог, когда создавал нас, просто сдвинув одну пылинку на нанометр, определил наши судьбы?

Глава 2. Вероятность

Что такое вероятность

Вероятность — это способ описания событий, которые не поддаются точному предсказанию в каждом отдельном случае, но подчиняются строгим закономерностям на больших масштабах. Она не означает полную неопределённость или хаос. Напротив, вероятность — это другой вид порядка, скрытый в сложных системах.

Когда мы говорим о вероятности, мы имеем в виду возможность того или иного исхода при заданных условиях. Например, если бросить игральный кубик, мы не можем заранее сказать, какое число выпадет. Но мы знаем, что у каждого числа от 1 до 6 равные шансы. Если бросать кубик много раз, в среднем каждая грань будет выпадать примерно одинаково часто. Вероятность — это инструмент для понимания закономерностей в случайных явлениях.

Каждое движение Вселенной, от падения листа с дерева до вращения галактик, содержит в себе бесконечную цепь причинно-следственных связей. Вероятность — это не признание бессилия нашего разума перед этими связями, а понимание того, что существует иной уровень восприятия реальности. Мы, как существа ограниченные, способны увидеть лишь фрагменты великой мозаики мироздания, и вероятность становится нашим языком для описания этих фрагментов.

Представь себе океан — бескрайний, глубокий, полный движений. Мы не можем отследить путь каждой капли воды, но можем говорить о течениях, о приливах, о волнах. Вероятность — это наш способ описать общую картину, не теряясь в бесконечном множестве деталей.

Когда ты наблюдаешь за тем, как разбегаются капли дождя по оконному стеклу, ты не способны предсказать точный путь каждой капли. Слишком много факторов влияет на их движение — микроскопические неровности стекла, порывы ветра, столкновения с другими каплями. Но если ты отступишь на шаг назад, ты увидишь закономерность — вода течет вниз, образуя узоры, подчиняющиеся законам физики. Эта картина и есть вероятность в действии — хаос на уровне отдельной капли, но строгий порядок в общем потоке.

Атом урана

Когда мы говорим о случайности на уровне элементарных частиц, наиболее часто приводят в пример распад атома урана. Уран — это радиоактивный элемент, его ядро нестабильно и со временем распадается, превращаясь в другие элементы. Что важно: мы не можем заранее предсказать, какой именно атом распадётся в следующую секунду. Мы можем только говорить о вероятности — например, что за определённое время распадётся половина атомов (период полураспада).

На первый взгляд это выглядит как настоящая случайность. Один атом может распасться через миллисекунду, другой — через миллионы лет. Между ними, казалось бы, нет никакой закономерности.

Но тут важно понять принципиальную разницу:

— Мы не имеем дело с абсолютной случайностью.

— Мы имеем дело с вероятностным законом.

Когда мы говорим о «вероятности распада», это означает, что поведение большого количества атомов можно описать очень точной формулой. Например, если у нас есть килограмм урана-238, мы точно знаем, что через 4,5 миллиарда лет половина его распадётся. Это не догадка и не хаотичное наблюдение — это установленный порядок, основанный на строгих вероятностных законах.

В глубине атомного ядра происходят процессы, скрытые от нашего непосредственного наблюдения. Каждый атом урана — это целый мир, заключенный в бесконечно малом пространстве. Внутри него действуют силы, балансирующие на грани стабильности и распада. И в какой-то момент этот баланс нарушается, ядро распадается, высвобождая энергию и превращаясь в другие элементы.

Мы не можем проникнуть в сердце атома и увидеть все процессы, которые приводят к его распаду. Но означает ли это, что распад случаен? Или, может быть, мы просто не видим всей полноты причин и следствий, скрытых в квантовом мире?

Каждый атом урана несет в себе свою историю — историю взаимодействий, напряжений, внутренних трансформаций. Если бы мы могли проследить каждое колебание в ядре, каждое движение нуклонов, возможно, мы увидели бы не случайность, а сложнейшую симфонию взаимодействий, где каждая нота звучит точно в свое время.

Почему это не случайность в привычном понимании?

— Потому что случайность означала бы полное отсутствие какой-либо закономерности.

— Здесь же есть статистический порядок: чем больше атомов, тем точнее работает закон вероятности.

Представь рулетку. Если ты крутишь её один раз, результат может показаться случайным. Но если прокрутить рулетку миллион раз, ты увидешь, что выпадение каждого числа стремится к своей статистической норме. То же самое происходит и на уровне атомов: отдельные события кажутся непредсказуемыми, но система в целом ведёт себя по строгим правилам.

Есть ещё один интересный момент, который часто упускают. Факт наблюдения может влиять на квантовую систему. Это так называемый эффект наблюдателя (в квантовой физике это принцип, согласно которому сам акт измерения может изменить поведение микрочастиц). То есть, если ты попытаешься «поймать» момент распада атома урана в реальном времени, сам процесс твоего измерения потенциально вмешается в исход событий.

Это один из самых удивительных парадоксов нашего мира — наблюдатель становится частью наблюдаемого. Граница между объективным и субъективным размывается, и мы начинаем понимать, что не можем полностью отделить себя от того, что изучаем. В этом смысле вероятность — это не только свойство мира, но и отражение нашего взаимодействия с ним. (Это одна из причин, почему мы не можем с абсолютной точностью «застать» распад: измерение меняет то, что измеряется.)

Это добавляет ещё один уровень сложности:

Мы не только не можем предсказать момент распада конкретного атома, но и не можем полностью наблюдать его «чисто», без влияния.

Итак, подводя итог:

Распад атома кажется случайным, но управляется вероятностным законом.

Мы знаем поведение больших групп атомов, даже если не знаем поведение каждого.

Факт наблюдения добавляет к сложности процессу, но не превращает его в абсолютный хаос.

Мир на глубоком уровне остаётся закономерным, даже когда кажется непредсказуемым.

Понимание этих принципов важно, чтобы видеть разницу между реальной случайностью (которую, возможно, не существует вовсе) и сложным, но строго регулируемым порядком квантового мира.

Вероятность — не случайность

В повседневной речи люди часто путают два понятия — вероятность и случайность. Они кажутся похожими, но в реальности между ними лежит принципиальная разница. И чтобы глубже понять устройство мира, важно правильно отделить одно от другого.

Когда мы говорим о случайности, мы обычно имеем в виду что-то полностью бесконтрольное, непредсказуемое, не поддающееся никакому описанию. Случайность в чистом виде предполагает, что нет ни законов, ни структуры — только хаотические, бессвязные события.

Вероятность же говорит о другом.

Вероятность — это признание того, что в сложных системах есть порядок, просто не всегда на уровне отдельного события. Возможно, мы не можем точно предсказать каждое действие, но можем с высокой точностью предсказать поведение всей группы событий в целом.

Когда мы наблюдаем за падающими осенними листьями, нам кажется, что каждый из них движется хаотично, подчиняясь лишь капризам ветра. Но если мы проследим движение тысяч листьев, мы увидим, что их общее поведение подчиняется законам аэродинамики и гравитации. Каждый отдельный лист может казаться непредсказуемым, но общая картина их падения вполне предсказуема и описывается математическими моделями.

В человеческой жизни мы тоже сталкиваемся с этим принципом. Отдельное решение человека может казаться спонтанным и непредсказуемым. Но если взглянуть на поведение тысяч людей, мы увидим закономерности — в покупках, в передвижениях по городу, в выборе партнеров. Социология и экономика основаны на понимании этих закономерностей, которые проявляются на уровне больших групп.

Это как прогноз погоды. Мы не можем точно сказать, в каком именно дворе завтра пойдёт дождь в 12:43 дня. Но мы можем с высокой вероятностью предсказать, что в данном районе в течение дня будет дождь. Множество мелких факторов сливаются в крупные закономерности.

На уровне элементарных частиц это проявляется ещё острее. Например, если мы наблюдаем квантовую систему, результат одного отдельного измерения может быть непредсказуемым. Но если провести миллионы измерений — распределение результатов будет следовать строгим математическим законам.

Вероятность в этом смысле становится мостом между непредсказуемостью отдельного события и упорядоченностью целого. Она позволяет нам видеть гармонию там, где на первый взгляд царит хаос, и открывает путь к пониманию глубинной структуры реальности.

Именно это и отличает вероятность от хаоса.

В хаосе не существует ни закономерностей, ни правил.

В вероятности же всегда есть структура, скрытая в большом количестве событий.

Почему это важно?

Потому что если бы мир управлялся чистой случайностью, мы бы жили в реальности, где невозможно было бы сделать ни одного надёжного предсказания. Наука бы не существовала. Мы бы не могли рассчитывать траектории планет, не могли бы строить мосты, создавать компьютеры или рассчитывать ядерные процессы.

Весь наш научный прогресс держится на понимании, что в основе мира лежит порядок, даже если на уровне отдельных событий этот порядок выражается через вероятность.

Именно поэтому мы можем использовать вероятностные модели в физике, химии, биологии и даже экономике — потому что внутри этих процессов существует глубокая структура.

Каждый из нас интуитивно чувствует эту разницу между истинной случайностью и вероятностным порядком. Когда мы принимаем решения, мы опираемся на понимание вероятностей, даже если не осознаем этого. Мы знаем, что если выйти из дома без зонта в дождливый сезон, есть вероятность промокнуть. Мы знаем, что определенные действия с большей вероятностью приведут к определенным результатам. И это знание — не что иное, как интуитивное понимание вероятностной природы мира.

Когда мы видим непредсказуемость одного события, это не признак хаоса. Это признак того, что реальность слишком сложна для абсолютного предсказания на уровне деталей. Но на уровне больших систем порядок сохраняется.

В этом есть глубокая мудрость: мир устроен так, что он одновременно создает пространство для индивидуальной непредсказуемости и поддерживает общую гармонию. Это позволяет существовать и свободе выбора, и закономерностям, и творчеству, и порядку — в одной реальности, без противоречий.

Таким образом, вероятность — это не отказ от порядка, а признание более глубокого, более тонкого порядка, который проявляется не в каждом моменте отдельно, а в общей картине.

И когда мы смотрим на мир через призму вероятности, мы понимаем:

Наш мир не хаотичен. Он упорядочен настолько глубоко, что требует от нас нового уровня понимания.

Квантовая вероятность

Когда человек задумывается о случайности, возникает важный вопрос: можно ли создать абсолютно случайное число? То есть число, которое не вычисляется никакой формулой, не подчиняется никакой скрытой закономерности.

В обычной жизни, когда мы пользуемся «случайными» числами в компьютерах, это на самом деле иллюзия. Компьютеры используют алгоритмы для генерации псевдослучайных чисел. Если знать начальное состояние программы, можно полностью воспроизвести всю последовательность «случайных» чисел. Это значит, что настоящей случайности там нет — только сложные математические расчёты.

Тогда возникает идея обратиться к фундаментальному уровню природы — к квантовому миру.

В квантовой механике существует явление, называемое квантовыми флуктуациями. Это спонтанные, непредсказуемые изменения энергетического состояния частиц. Именно здесь, на уровне мельчайших элементов реальности, мы сталкиваемся с тем, что выглядит как настоящая случайность.

Представь, что на микроуровне мир подобен бурлящему океану энергии, где частицы возникают и исчезают, меняют свои состояния, взаимодействуют друг с другом в бесконечном танце возможностей. Каждое движение в этом танце, каждый переход из одного состояния в другое подчиняется вероятностным законам, которые мы можем описать, но не можем использовать для точного предсказания отдельного события.

Когда электрон проходит через двойную щель, мы не можем с уверенностью сказать, через какую именно щель он пройдет. Мы можем только рассчитать вероятность того или иного варианта. И что самое удивительное — электрон как будто «выбирает» свой путь только в момент измерения. До этого он существует в состоянии суперпозиции, как бы проходя через обе щели одновременно.

Эта непредсказуемость отдельного квантового события породила множество философских интерпретаций. Что если в момент «выбора» электроном пути Вселенная расщепляется на множество параллельных реальностей? Что если квантовая неопределенность — это проявление глубокой свободы, заложенной в саму ткань реальности? Или, может быть, это просто указание на границы нашего понимания, за которыми скрываются еще не открытые законы?

Учёные начали использовать эти явления для создания квантовых генераторов случайных чисел. Один из таких проектов — это ANU Quantum Random Numbers Server (реальный проект от Австралийского национального университета).

https://qrng.anu.edu.au/

На этом сайте любой желающий может получить числа, созданные в результате квантовых процессов — флуктуаций фотонов (частиц света). Специальные устройства фиксируют, как фотоны случайно проходят или не проходят через полупрозрачное зеркало, и на основе этого формируют случайные последовательности чисел.

(Фотон либо проходит через зеркало, либо отражается. Этот процесс невозможно точно предсказать даже в принципе — только описать вероятность его исхода.)

Таким образом, мы используем глубокую вероятность квантового мира для генерации чисел, которые считаются абсолютно случайными.

Но здесь появляется интересное наблюдение.

Хотя отдельные фотоны ведут себя непредсказуемо, в большом масштабе (если наблюдать миллионы событий) поведение системы подчиняется строгим вероятностным законам.

И это снова возвращает нас к фундаментальному устройству мира:

На микроуровне — хаос. На макроуровне — порядок.

В этом парадоксе скрыта глубокая мудрость мироздания. Наш мир устроен так, что он одновременно предоставляет пространство для множества возможностей на микроуровне и поддерживает устойчивый порядок на макроуровне. Это позволяет эволюции и развитию идти своим ходом, создавая новые формы и структуры, но при этом не скатываясь в абсолютный хаос.

Можно привести понятный пример.

Представь свой книжный шкаф. Книги стоят ровно, красиво, создавая ощущение порядка. Но если бы у тебя был микроскоп, способный видеть молекулы бумаги, ты увидел бы безумное движение атомов, молекул, колебания тепловой энергии — настоящий хаос.

На уровне молекул каждая страница буквально «шевелится» от теплового движения.

И всё же для нашего глаза и нашего восприятия существует порядок: книги стоят на полках, информация сохраняется, ничего не рассыпается.

То же самое происходит в квантовом мире.

Отдельные события могут казаться абсолютно хаотичными. Но когда мы отступаем назад и смотрим на картину целиком, мы видим стройную, закономерную реальность.

Это напоминает человеческую жизнь. Каждый отдельный день может быть полон непредсказуемых событий, случайных встреч, неожиданных поворотов. Но если посмотреть на всю жизнь в целом, мы увидим закономерности, периоды, циклы, развитие — то, что складывается в целостную историю.

В природе нет абсолютного хаоса.

Есть тонкая структура, настолько сложная, что на отдельных участках она выглядит как случайность. Но на уровне системы — это упорядоченное, закономерное существование.

Ещё один пример:

Представь поверхность океана во время шторма. Если стоять на берегу, волны кажутся беспорядочными. Но если подняться высоко над океаном, можно увидеть ритм, направление движения волн, закономерность течений.

Именно так устроен мир: хаос на ближнем уровне, порядок на большом масштабе.

Это понимание имеет глубокие философские следствия. Оно говорит нам о том, что в мире существует баланс между свободой и порядком, между возможностью и необходимостью. Это позволяет нам видеть мир как жесткую механистическую систему, где все предопределено, и не как хаотичный беспорядок, где все случайно, а как живую, развивающуюся реальность, где есть место и для неожиданности, и для закономерности.

Таким образом, квантовые случайные числа напоминают нам об удивительном балансе реальности:

Мир даёт место локальной непредсказуемости, но удерживает глобальный порядок.

Математика

Мир квантовой механики долгое время казался полем абсолютной случайности. Когда учёные впервые столкнулись с поведением элементарных частиц, они поняли: невозможно точно предсказать исход отдельных событий. Это было шоком для классической физики, которая опиралась на строгий детерминизм Ньютона.

Но несмотря на кажущуюся непредсказуемость, люди не сдались. Они начали искать закономерности.

Первый шаг — математика.

Учёные вывели строгие математические формулы, описывающие вероятностные распределения исходов. Например, у радиоактивного распада, у переходов электронов на энергетические уровни, у поведения фотонов при прохождении через полупрозрачные зеркала — везде были найдены закономерности.

Не предсказание отдельного исхода, а предсказание вероятности разных исходов — с потрясающей точностью.

В этой математической формализации вероятности есть глубокая красота. Представь, что ты не можешь с уверенностью сказать, где именно находится электрон, но можете описать «облако вероятности» его нахождения — области, где его присутствие более или менее вероятно. Это облако описывается волновой функцией, которая подчиняется уравнению Шрёдингера — одному из фундаментальных уравнений квантовой механики.

В этом облаке вероятности скрыта вся информация о возможных состояниях частицы. И хотя мы не можем с уверенностью сказать, в каком именно состоянии находится частица до момента измерения, мы можем с абсолютной точностью описать все возможности и их вероятности.

Эти модели стали основой квантовой механики.

Уравнение Шрёдингера, принципы суперпозиции состояний, вероятностные распределения — всё это позволило не «угадывать», а чётко рассчитывать вероятности событий.

Но мало построить теорию.

В науке теория должна быть проверена экспериментом.

И тут началась самая интересная часть.

Эксперименты подтвердили, что квантовый мир ведёт себя не хаотически, а строго вероятностно.

Когда проводились миллионы измерений частиц — поведение соответствовало математическим предсказаниям с невероятной точностью.

Например:

В экспериментах по квантовой интерференции фотонов,

В тестах радиоактивного распада,

В опытах с туннельным эффектом электронов,

Везде наблюдались именно те вероятности, которые предсказывала теория.

Этот триумф математического описания вероятности показывает, что в самой сердцевине реальности присутствует не случайность, а закономерность. Не хаос, а порядок, выраженный через вероятность.

Математика становится языком, на котором природа рассказывает нам о своих глубинных структурах. И этот язык говорит нам, что даже там, где царит кажущаяся непредсказуемость, есть скрытая гармония, выражаемая через вероятностные законы.

Это как если бы мы стояли перед огромной картиной, нарисованной пуантилистским методом — миллионами отдельных точек. Вблизи мы видим только хаотичные точки. Но отступив назад, мы видим цельный образ, продуманную композицию, гармонию цветов и форм. Точно так же и в физическом мире: отдельные квантовые события кажутся хаотичными, но в целом они складываются в прекрасную, структурированную реальность.

Несмотря на то, что отдельное событие предсказать невозможно, вся совокупность событий подчиняется точному порядку.

(И если бы было иначе — современные технологии вроде GPS-навигации, ядерной энергетики и даже полупроводников просто бы не работали.)

Вероятность не нарушает порядок

Эта реальность, где отдельное непредсказуемо, но целое подчиняется строгим законам, напоминает нам о глубокой мудрости природы. Она создает пространство для вариативности, для эволюции, для творчества, но при этом удерживает все в рамках устойчивого порядка.

Что особенно вдохновляет:

Мы живём в реальности, которая на первый взгляд кажется непредсказуемой, но на глубоком уровне выстроена с невероятной точностью.

Это как если бы ты смотрел на кипящий котёл с миллионами пузырьков и думал, что это просто хаос — но потом выяснял, что каждый пузырёк появляется в строгой зависимости от температуры, давления и химического состава воды.

В этом есть что-то почти мистическое — понимание того, что за видимым хаосом скрывается глубокий порядок. Что мир не случаен, а пронизан структурой, которая проявляется через вероятностные законы.

Многие люди видят хаос — потому что смотрят слишком близко.

Если стоять слишком близко к полотну великого художника, ты видишь только мазки и пятна краски. Но стоит отойти — и перед тобой раскрывается картина, наполненная глубоким замыслом.

Точно так же и с нашим миром. Да, в квантовом масштабе события могут казаться случайными.

Да, мы не можем сказать, когда распадётся конкретный атом.

Но шаг назад — и перед нами мир, где каждая вероятность встроена в стройный порядок, как мазок в шедевре.

В этом есть особая красота, особая глубина понимания. Наш мир предстает перед нами не как механистическая система, где все детерминировано и предсказуемо до мельчайших деталей, и не как хаотическое скопление случайных событий, а как тонкая и сложная реальность, где индивидуальное разнообразие вписано в общую гармонию.

Научные доказательства этого порядка в вероятностях — одно из величайших открытий XX века.

Они показали: даже там, где невозможно предсказать точный результат, Вселенная остаётся глубоко упорядоченной.

Это открытие даёт не только понимание, но и вдохновение.

Мир сложен, мир таинственен — но он не хаотичен.

И человек, способный видеть за поверхностной неопределённостью глубокую закономерность, становится ближе к настоящему знанию.

Математика вероятности открывает нам глаза на скрытую гармонию реальности. Она позволяет нам видеть порядок там, где неподготовленный взгляд видит лишь случайность. И это видение изменяет не только наше понимание физического мира, но и наше отношение к жизни, к обществу, к самим себе.

Мы начинаем понимать, что отдельные события нашей жизни могут быть непредсказуемы, но в целом жизнь подчиняется определенным закономерностям. Мы видим, что случайная встреча может изменить нашу судьбу, но сама возможность таких встреч встроена в общую структуру социальной реальности. Мы осознаем, что каждое мгновение содержит неопределенность, но эта неопределенность существует в рамках упорядоченного мира.

Заключение

Таким образом, возникает важный вопрос: Если мир не случаен, то он вероятен? Насколько? Какой бы процент вы не назвали, оно сводит с ума.

Глава 3. 7.5 ± 1.5

Иллюзия однозначного взгляда

Кажется, что одна и та же реальность воспринимается всеми одинаково, но на деле всё зависит от точки зрения. Самый наглядный пример — цифра, которую один человек видит как «6», а другой, повернув рисунок, неизменно называет «9». Оба наблюдателя правы: каждый видит то, что соответствует его углу зрения.

В этой простой иллюзии скрывается глубокая философская истина, которую мы часто упускаем в повседневной жизни. Наш мозг невероятно искусен в создании цельной картины мира, в превращении разрозненных сигналов в завершённый образ. Именно поэтому нам так трудно принять, что наша реальность — лишь одна из возможных интерпретаций.

Когда мы смотрим на звёздное небо, мы видим созвездия — Большую Медведицу, Ориона, Кассиопею. Но эти созвездия существуют только в нашем восприятии. Звёзды, составляющие их, могут находиться на огромных расстояниях друг от друга, и лишь случайное расположение наблюдателя — нас на Земле — создаёт иллюзию их связанности. Наблюдатель с другой планеты, из другой звёздной системы, увидел бы совершенно иную картину неба, нарисовал бы иные созвездия.

Этот парадокс легко переносится на любые споры. Два учёных могут смотреть на одни и те же данные и делать диаметрально противоположные выводы. Один утверждает: «Систему нельзя объяснить иначе, чем детерминированным законом», другой настаивает: «Здесь нет никакой закономерности — это чистая случайность». Оба руководствуются собственным «углом зрения» — выбором методов, гипотез и допущений.

История науки полна таких примеров. Когда Альберт Эйнштейн представил свою теорию относительности, многие физики отвергли её, считая абсурдной. Они смотрели на мир через призму ньютоновской механики, где пространство и время были абсолютными и независимыми друг от друга. Эйнштейн же предложил иной угол зрения — где пространство и время сливаются в единый континуум, искривляющийся под действием массы. Обе стороны видели одни и те же физические явления, но интерпретировали их принципиально по-разному.

Именно здесь вступает в силу идея диапазона истины (7.5 ± 1.5). Истина не скрывается в одной крайней точке «6» или «9», а простирается между ними, в коридоре, где обе позиции оказываются совместимыми. Если мы обозначим центр этого коридора как 7.5, то крайние точки — 6 и 9 — будут пределами допустимого отклонения. Любая интерпретация внутри этого диапазона может считаться правдой, если её выводы укладываются в границы погрешности.

Однако наш разум постоянно стремится к определённости, к однозначности. Мы хотим знать «точный» ответ, «правильное» решение, «истинное» положение дел. Эта жажда определённости — один из самых мощных когнитивных искажений. Мы готовы игнорировать противоречивые данные, упрощать сложные системы, лишь бы добиться чувства уверенности и контроля.

Когда мы говорим с другим человеком, мы неосознанно предполагаем, что его восприятие мира идентично нашему. Мы считаем, что если он видит то же дерево, что и мы, значит, он воспринимает его точно так же. Но реальность гораздо сложнее. Цвета, которые я называю «зелёными», могут восприниматься вашим мозгом совершенно иначе. Значение слова «справедливость» для каждого из нас может быть окрашено уникальным опытом и ассоциациями.

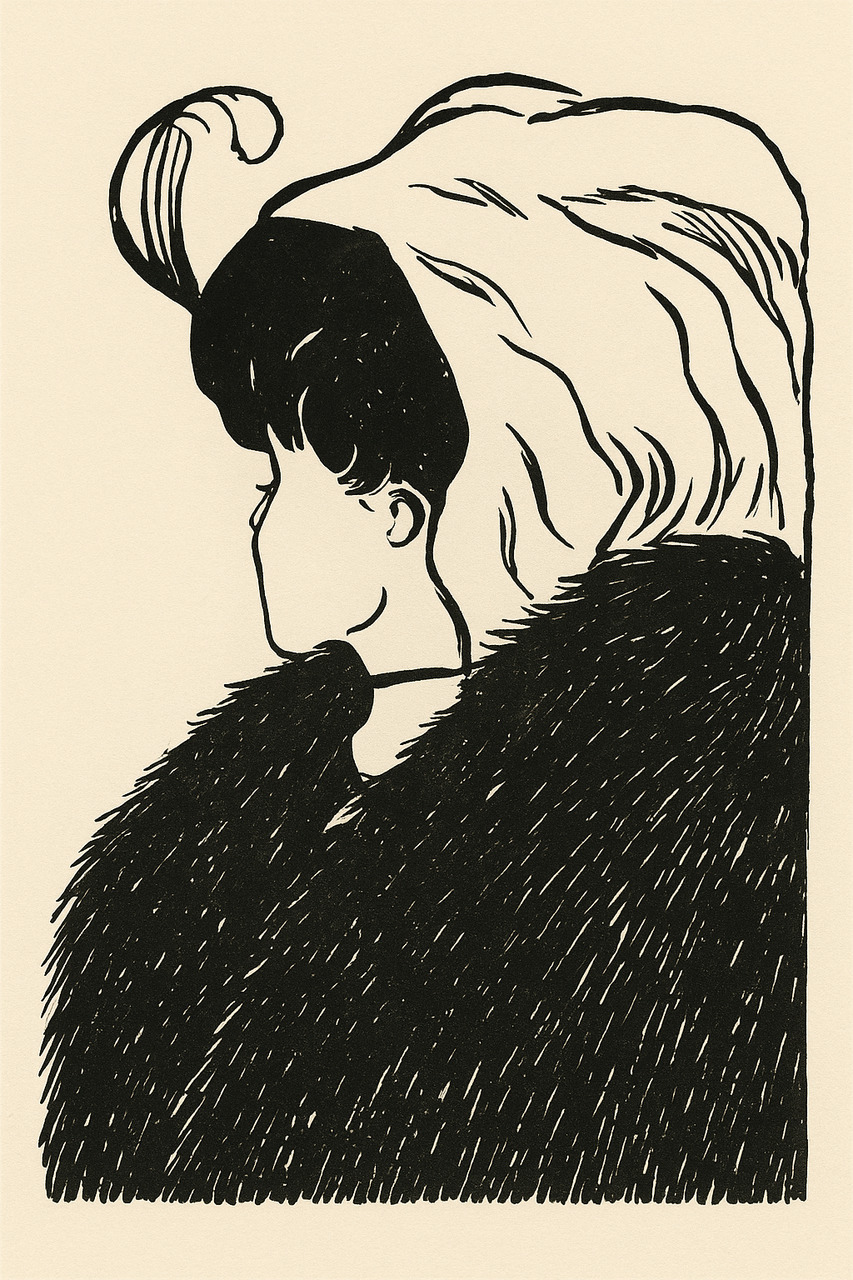

Ещё один классический пример из психологии — рисунок, который то воспринимается как старая женщина, то как молодая (т. н. «двусмысленный образ»). Одни видят морщинистое лицо, другие — молодую даму в шляпе. Это иллюстрирует принцип: восприятие формирует контекст, а контекст задаёт «правильный» ответ. (рис.1)

Рис.1

Наш мозг не просто пассивно регистрирует информацию — он активно создаёт реальность, используя как входящие данные, так и свои ожидания, предположения, прошлый опыт. И именно поэтому одна и та же ситуация может восприниматься совершенно по-разному разными людьми или даже одним человеком в разные моменты времени.

Когда мы признаём, что любая точка зрения — лишь срез коридора, мы перестаём требовать от реальности единственной «чистой» трактовки. Мы учимся искать истину в диапазоне, а не цепляться за крайние позиции. Мы начинаем понимать, что мир слишком сложен, чтобы быть втиснутым в жёсткие рамки наших категорий и определений.

Это осознание не ведёт к релятивизму, где любое мнение одинаково ценно. Напротив, оно открывает путь к более глубокому пониманию: мы признаём, что есть более точные и менее точные интерпретации, есть взгляды, которые охватывают больше аспектов реальности, и те, что упускают важные детали.

Как часто в истории человечества мы становились свидетелями того, как «очевидная истина» оказывалась всего лишь частным случаем более общего закона или принципа. Геоцентрическая модель Вселенной уступила место гелиоцентрической, которая, в свою очередь, стала лишь частным случаем в расширяющейся Вселенной с миллиардами галактик.

В этом и заключается иллюзия однозначного взгляда — в забвении того факта, что наше восприятие всегда ограничено, всегда частично, всегда обусловлено нашей позицией в пространстве и времени, нашим опытом и контекстом. Истинная мудрость начинается с признания этого ограничения и с готовности расширять свой кругозор, включая в него другие перспективы и точки зрения.

Другая точка пространства

Когда человек смотрит на мир, он воспринимает его из своей конкретной точки пространства. И именно эта точка определяет, что он увидит и как это объяснит.

Если ты смотришь вниз — видишь пол. Стоит поднять голову — перед тобой окажется потолок или небо. Мир вокруг не изменился, изменилась только твоя точка наблюдения. И это кажется банальным, пока мы не осознаем, насколько глубоко этот принцип пронизывает все наши суждения и споры.

Представь огромную гору, возвышающуюся посреди равнины. С северной стороны она может казаться пологой, с плавным подъёмом, приглашающим путников подняться на вершину. С южной — представлять собой отвесную скалу, неприступную и угрожающую. С восточной стороны могут виднеться глубокие расщелины и водопады, а с западной — густые леса, покрывающие склоны. Это одна и та же гора, но четыре человека, стоящие по разным сторонам света, увидят четыре разных пейзажа. И если они начнут описывать друг другу гору, не сходя со своих мест, возникнет спор: гора пологая или отвесная? Она поросла лесом или каменистая?

Люди часто спорят, потому что смотрят на одну и ту же ситуацию с разных сторон. Один видит угрозу, другой возможность. Один называет событие катастрофой, другой — началом новой эпохи. И каждый искренне убеждён в своей правоте, потому что с его точки зрения так оно и выглядит.

В древней индийской притче слепые мудрецы пытаются определить, что такое слон, ощупывая разные части его тела. Тот, кто касается хобота, говорит, что слон похож на змею. Тот, кто трогает ногу, утверждает, что слон — как колонна. Тот, кто держится за хвост, сравнивает слона с веревкой. Кто прикасается к уху, думает, что слон — это большой лист. Каждый из них прав в рамках своего ограниченного опыта, но ни один не видит слона целиком.

Проблема в том, что каждый забывает: его взгляд — это только один из возможных углов. То, что мы видим, зависит не только от фактов, но и от положения, в котором мы находимся: от нашего опыта, знаний, ожиданий, даже от положения тела и настроения в данный момент.

Наша точка зрения никогда не бывает абсолютно нейтральной. Она всегда окрашена нашими ценностями, верованиями, культурой, образованием. Житель мегаполиса и фермер будут по-разному воспринимать одну и ту же сельскую местность: первый, возможно, увидит в ней идиллическую картину единения с природой, второй — тяжёлую повседневность с её проблемами и заботами.

Когда двое смотрят на одну и ту же стену с разных сторон, они видят разное: один — белую поверхность, другой — граффити на обратной стороне. Оба будут спорить, утверждая, что видят «реальность», не понимая, что их реальности дополняют друг друга.

Исайя Берлин, философ ХХ века, писал о «неизбежной несоизмеримости человеческих ценностей». Он утверждал, что существуют ситуации, когда две ценности, обе безусловно важные, неизбежно вступают в конфликт — и не существует объективного способа решить, какая из них важнее. Свобода и равенство, справедливость и милосердие, традиция и прогресс — все эти пары ценностей постоянно сталкиваются в нашей жизни, и выбор между ними всегда зависит от точки зрения, с которой мы смотрим на проблему.

Здесь снова появляется идея диапазона. Истина редко бывает в крайней позиции одной стороны. Чаще всего она находится где-то между, в том коридоре, который мы ранее обозначили как 7.5 ± 1.5. И чтобы приблизиться к ней, нужно выйти из своей точки и попытаться увидеть ситуацию шире.

Представь комнату, освещённую одной лампой. В зависимости от того, где ты стоишь, ты увидешь разные тени, разные оттенки цветов, разные контуры предметов. Но если ты хочешь понять, как на самом деле выглядит комната, тебе нужно обойти её всю, посмотреть на неё при разном освещении, с разных углов. То же самое касается любой сложной проблемы или ситуации: чтобы понять её полностью, недостаточно взгляда с одной точки.

Наука знает этот принцип как «метод триангуляции» — определение положения объекта путём измерения из нескольких разных точек. Чем больше точек измерения, тем точнее будет результат.

Простая практика: когда ты чувствуешь, что кто-то тебя «не понимает», спроси себя — возможно, он смотрит с другой стороны? Возможно, вы оба видите разные участки одной и той же картины?

Когда ты говоришь с кем-то, попробуй искренне поинтересоваться: «А как это выглядит с твоей стороны?». Не для того, чтобы переубедить его или доказать свою правоту, а чтобы действительно расширить свою картину мира, увидеть то, что ты не мог увидеть из своей точки.

Истинная зрелость мысли начинается тогда, когда человек осознаёт: его взгляд на мир — это не весь мир, а только его проекция с определённой позиции. И чем больше разных позиций он способен понять и интегрировать, тем ближе он подходит к истине — не как к точке, а как к объёмной, многомерной реальности.

В этом смысле наше восприятие подобно фотографии трёхмерного объекта. Фотография всегда двумерна, она всегда упрощает реальность. И только собрав множество фотографий с разных ракурсов, мы можем воссоздать объёмный образ. Так же и с пониманием: только собрав множество взглядов с разных позиций, мы можем приблизиться к объёмному, многомерному пониманию истины.

Правильный спор

Каждый смотрит на мир со своей точки, и эта точка рождает его правду. Но истина, как учит нас диапазон 7.5 ± 1.5, лежит не в одной позиции, а в коридоре, где разные правды сливаются. Планирование и импровизация — два подхода, которые кажутся противоположными, но оба — правда. Одни верят в силу подготовки, другие — в адаптацию на ходу. Истина не в выборе одного, а в мудрости, которая учит определять, когда использовать каждый. Этот баланс формирует смысл, направляя нас к счастью, как разные углы зрения на «6» и «9» сливаются в большую картину.

Сущность спора в нашей культуре часто искажена до неузнаваемости. Мы привыкли воспринимать спор как поединок, где один должен победить, а другой — проиграть. Где правота одного автоматически означает неправоту другого. Где цель — не найти истину, а доказать свою точку зрения. Такой подход не только ограничивает наше понимание, но и создаёт ненужные конфликты, разрушает отношения, препятствует прогрессу.

Но что если мы переосмыслим саму природу спора? Что если увидим в нём не соревнование, а сотрудничество? Не борьбу за доминирование, а совместный поиск более полного понимания?

Правильный спор — это не столкновение противоположных позиций, а скорее танец дополняющих друг друга перспектив. Это диалог, где каждая сторона приносит свой уникальный взгляд, свой фрагмент мозаики, и вместе они создают более полную картину.

Представь спор: один говорит — «Надо всё планировать», другой — «Главное — уметь подстраиваться». Кто прав? Побеждает тот, кто умеет чётче объяснить. Но истина не в победе, а в том, что оба правы — просто в разное время.

У знающего путь легок. Это про планирование. Когда ты заранее изучаешь дорогу, ты не спотыкаешься на каждом шагу. Например, ты хочешь поехать в незнакомую страну. Спрашиваешь у друга, который там был: как не потеряться, что взять с собой, где не переплатить. В итоге — меньше стресса, меньше ошибок. План дал тебе спокойствие. Это правда: знание — как карта в кармане.

Те, кто не адаптируются — вымирают. Это про гибкость. Открылась мастерская, но в городе начался ремонт, клиентов стало меньше. Кто-то держится за старый план и закрывается. А кто-то начинает доставку, меняет цены, находит новых клиентов онлайн — и выживает. Он не знал заранее, но подстроился. Это тоже правда: выживают не самые умные, а те, кто умеют меняться.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.