Бесплатный фрагмент - Хасан ибн Саббах

Исламский гнозис. Ассасины — Начало

Книга «Хасан-и Саббах: исламский гнозис»

включает в себя первый перевод на английский язык биографии Хасана-и Саббаха «Жизнеописание нашего Учителя» (Sar-Guzasht-i-Sayyidna\Сар-Гузашт-и-Сайидна), написанной Рашидом-ад Дином в 1310 году

Хасан-и Саббах родился в Северной Персии около 1050 года и умер в 1124 году. Он был исмаилитским деятелем и миссионером (или «даи»), основателем государства исмаилитов-низаритов, после узурпации власти имамата Фатимидов военным диктатором Египта.

В наши дни, религиозная община исмаилитов-низаритов, возглавляемая Ага Ханом, является одной из главенствующих сект исламского толка, насчитывающей около двадцати миллионов последователей в двадцати пяти странах мира.

Средневековые низариты были также известны как ассасины или хашишины. В сознании Европейцев они закрепились под этими именами благодаря своим контактам с орденом Рыцарей-Храмовников (Тамплиеров) и другими крестоносцами, во время их пребывания на Ближнем Востоке. Некоторые европейские авторы, по возвращению на родину, привезли с собой странные и по большей части далёкие от правды рассказы об ассасинах.

В четырнадцатом столетии, они были уже широко известны европейской публике, благодаря труду «Книга Чудес Света» прославленного венецианского путешественника Марка Поло. Он привнёс совершенно новое осмысление в мифологию многочисленных религиозных сект (их список включён в данную книгу и снабжён подробными комментариями).

Исключительный интерес в данной книге представляет идея того, что ассасины были своего рода предтечами и идейными инфлюэнсерами ордена Рыцарей Тамплиеров. Если это так, то историческая фигура Хасана-и Саббаха сыграла не последнюю роль в становлении Эпохи Ренессанса в Европе и восстановлении центральной роли герметических трудов и гностических, эзотерических трендов в духовной жизни европейцев, которые мы можем наблюдать и по сей день.

Автору данного произведения свойственен широкий исторический охват и предельно ясный взгляд на ситуацию, благодаря чему он проливает свет на трагические события, их корни и закономерности, имеющие место быть в ближневосточном регионе уже в наши дни, что бесспорно несёт исключительную ценность для заинтересованных читателей.

Хасану-и Саббаху поклонялись как истинному служителю Господа, совершенному духовному учителю, революционно настроенному религиозному гению, равно как и блестящему политическому деятелю. В то же самое время, он был презираем как еретик, убийца и циничный манипулятор.

Можно утверждать, что Хасан-и Саббах является основателем и главой самого успешного тайного религиозного общества в истории человечества, сумевший создать особенное политическое пространство, в котором он и утвердился в своей независимости. Созданная им крошечная империя послужит домом ему и его последователем, а также их потомкам в течении долгих 166 лет, а сотворённое им религиозное течение здравствует и поныне.

Будучи родом из Персии, Хасан посылает своих миссионеров для распространения учения своей секты по Сирии, Индии и Афганистану.

Исмаилиты-низариты или Ассасины, умудрялись выживать и даже процветать, идя в разрез с двумя такими могущественными династиями средневекового исламского мира, как Аббасидский халифат в Багдаде и Сельджукский султанат в Персии.

В первую очередь, в книге исследуются мистические круги в Месопотамии и Персии, откуда и произошёл сам Хасан и его община. Далее будут рассмотрены чрезвычайно важные вопросы касаемо ступеней развития ислама, в том числе некоторые воззрения, выходящие за грань ортодоксального учения. Здесь мы имеем подробное и дотошное описание жизни Хасана- и Саббаха, с использованием широкого круга источников и уникального подхода к интерпретации столь яркой фигуры этого выдающегося религиозного учителя.

включает

«Жизнеописание нашего Учителя»

(Sar-Guzasht-i-Sayyidna\Сар-Гузашт-и-Сайидна)

за авторством Рашида-ад Дина Табиба

перевод

Алиасгара Тагипуртеружени

Посвящение

Слава Живому, Который не умирает, Который создал все твари и уготовил им всем смерть, и Кто есть Первый без начала и Последний без конца!

«И пусть Всевышний Аллах отомстит предателю клятвы хлеба и соли!»

Из книги «Тысяча и одна ночь»

Содержание

Предисловие 12

Введение 24

Библиографические сведения 33

Часть первая: историческое окружение

1. Краткая история Месопотамии 35

2. Краткая история Персии 79

3. Краткая история становления ислама 128

Часть вторая: Жизнь Хасана-и Саббаха

4. Происхождение Хасана и его молодость 164

5. Обращение в исмаилизм 168

6. Предполагаемая служба при сельджукском дворе 179

7. Хасан начинает своё путешествие 186

8. Аламут 194

9. Переписка с Маликшахом 202

10. Расширение миссионерской деятельности (дава) и начало

военной кампании сельджуков против Аламута 206

11. Основание низаритской исмаилитской веры 213

12. Военные походы и территориальные приобретения

после смерти Маликшаха 221

13. Миссия в Сирию 232

14. Убийство как способ достижения цели 240

15. Жизнь среди средневековых исмаилитов 254

16. Смерть Хасана и продолжение

низаритского государства 261

17. Низаритская вера после падения Аламута 267

Часть третья: Гнозис Хасана-и Саббаха

18. Доктрина талима или авторитетного учения 276

19. Суфизм и Кияма 281

20. Гашиш и происхождение слова «ассасин» 298

21. Степени посвящения 305

Приложения

1. Средневековая легенда Марко Поло о Саде Наслаждений 315

2. Жизнеописание нашего Учителя (Сар-гузашт-и-Сайидна) за авторством Рашида ад-Дина Табиба 321

3. Предполагаемая переписка между султаном Маликшахом и Хасаном-и Сабахом 341 г. 366

4. Хронология (временная шкала) 377

5. Глоссарий имен 383

6. Словарь (глоссарий) терминов 417

Карты

Месопотамия 32

Месопотамия I Малая Азия 60

Левант 64

Персия / Запад и Восток 90—91

Персия/Аравия I Йемен 150

Персидские замки 195

Сирийские замки 219

Центральная Азия / Монголия / Китай 244

Предисловие

Эзотеризм лежит в основе всякой истории духовных исканий.

По удивительному совпадению, я начала писать это введение в новом 2020 году, за несколько часов до публичного объявления о том, что президент Соединенных Штатов отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани. Этот необычный факт придал книге резкий контраст и тревожный, неожиданный контекст реальным событиям нашего двадцать первого века, более чем через девятьсот лет после деяний основателя низаритского исмаилитского государства Хасана-и Сабаха — своеобразного архетипа «убийцы- ассасина» и преданного последователя доктрины Одного Имама, с которым он отождествлялся истинно просвещёнными верующими.

Повествование о «Повелителе ассасинов» Хасане-и Саббахе не только проводит тревожные параллели с современностью, но и помогает нам понять, что ислам не является неким монолитом, присущим фундаменталистам и угрожающим самой жизни, возведших смерть в культ джихадистов, в унисон выкрикивающих свои извечно воинственные послания.

Скорее, мусульманские общины мира представляют собой пёструю цивилизацию, раздираемую внутренними политическими конфликтами, доктринальными противоречиями и идейными расхождениями в сфере основополагающих религиозных воззрений. Этим многочисленным общинам, приходиться взаимодействовать в той сложной среде, где политика и религия зачастую неразделимы и где, конфликт между внутренним и внешним кажется неизбежным.

Подобное, конечно же, можно сказать и об уцелевших очагах христианской культуры на Западе, где критические различия между сектами и партиями, хотя и остались в основном в прошлом, всё же имеют место быть, как неминуемое следствие противоречий между религиозной и технократической цивилизациями.

Все, кто поклоняются Богу Авраама, то есть отдают ему свою дань почтения, рано или поздно придут к, возможно, антилиберальному воззрению о том, что объект их поклонения — «нелицеприятен», то есть «не щадит никого» (Деяния 10:34; Римлянам 2:11), и в то же время их Бог, тот который «хочет милости, а не жертвы» (Осия 6:6; Матфея 9:13; сравни с исламская басмалой — «во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного»). Безрассудность таких последователей — лишь отражение напряженности, порожденной вышеуказанными парадоксами, особенно когда предполагается, что человек является ничтожным рабом и в то же время должен «действовать для Бога», который хочет милости, а не жертвы.

Более того, это исследование поможет нам понять запутанную историю формирования ислама за первые шестьсот лет его существования, но и откроет для тщательного изучения вопрос о подлинной природе последователей легендарного «Старца с горы» (так Марко Поло назвал Хасана Саббаха в своей «Книге чудес света»). Его фигура — скорее литературный, чем исторический персонаж, возникла в результате удивительно противоречивой карьеры Хасана-и Саббаха (около 1050–1124), а также его жизни и учений его прямых преемников; по крайней мере, до тех пор, пока монгольские захватчики не уничтожили цитадель низаритских исмаилитов Аламут в горах Эльбурс на севере Ирана в 1256 году.

Неординарные качества лидера «ассасинов» (термин, вероятно, происходит от современного прозвища «хашишим») вошли в популярную мифологию, в книги и фильмы, часто вне какого-либо конкретного исламской контекста. Одним из таких примеров является неподражаемый фильм Дональда Кэммелла и Николаса Роуга «Представление» (1969—70), где Мик Джаггер, играющий Тёрнера — затворника рок-звезду склонного к саморазрушению, упоминает имя «хашишим» и интригующе спрашивает: были бы горы такими же без «бандитов», сжимая в руках фотографию пустынной твердыни, напоминающей далекую местность около Аламута, и где, позволю себе предположить, должно пребывать этому новоявленный ассасину Алистеру и где до сих пор жив его дух.

Перед нами картина, в корне отличающуаяся от того широко распространенного описания Аламута и его окрестностей, где, по крайней мере, со времен Марко Поло, предания о странном, пропитанном кровью мире, в котором заправляют наркоманы, движимые сексом, аморальные типы и ассасины — убийцы с затуманенным сознанием. Ясно, что такие представления ничто иное как романтизация и одновременно пародия на реальных ассасинов.

Книга представляет нам убедительное и логически обоснованное объяснение того, как появился этот вводящий в заблуждение образ ассасина. Это, конечно же, далеко не первый раз, когда мистическое движение с глубоким духовным содержанием было ложно выставлено как группа анархистов одержимых извращенными навязчивыми идеями. Здесь уместно будет вспомнить раннехристианских гностиков (обитающих в «бездне безумия и богохульства», по словам ересиолога Иринея, ок. 180 г. н.э.), моравскую церковь «Herrnhuter Brüdergemeine» из немецкой Верхней Лужицы (без которых методистская церковь никогда бы не существовала), «Семью Любви» шестнадцатого века и не в последнюю очередь телемитских последователи Алистера Кроули в двадцатом веке, среди сторонников которых числится и наш автор Джеймс Вассерман. Опыт вышеупомянутых предшественников Вассермана придает ему проницательную силу в его переоценке генезиса низаритов-исмаилитов в двенадцатом и тринадцатом веках н.э.

Лично я нахожу в этой книге очень вдохновляющим пример стойкости гонимых религиозных меньшинств, несущих бремя сохранения тайного знания. Глядя на сегодняшние низаритские исмаилитские общины в мире и на филантропический размах всемирно известного лидера этой общины — Карима аль-Хусейна Шаха, Ага Хана IV (почитаемого верующими как прямого потомка Пророка Мухаммеда через его дочь Фатиму), для многих такой позитивный образ низаритов станет своего рода откровением ввиду того, что он не вяжется с теми негативными представлениями о последователях Пророка, уходящими корнями в угасающее Средневековье и несовместимыми с либеральными ценностями современного человечества, чуждыми всяческому прогрессу.

Если же мы прибегнем к авторитетным источникам информации, современные низаритские исмаилиты предстанут как община, оказывающая мощное позитивное влияние на общественную жизнь на нашей скорбной планете, охваченной в наши дни нескончаемой дезинформирующей цифровой пропагандой.

Истина может казаться нам скрытой. Это утверждение имеет некоторую аналогию с утверждением Хасана-и Саббаха о том, что воплощением духа истинного учения Мухаммеда был аль-Хади ибн Низар — живой человек, которого он считал истинным имамом. Он в тайне телесно присутствовал в Аламуте, под защитой этой горной цитадели от смертоносной угрозы от тех, кто утверждал, что был верен духу Пророка. Для Хасана-и Саббаха такие их заявления были пустышкой, не более того, ибо враги Хасана не открыли себя внутренней силе единственного истинного имама — живого авторитета в толковании учения Пророка. В своём осуждении тех, кого он считал клеветниками на истинный дух, Хасан недвусмысленно упомянул приверженных суннитам лидеров турок-сельджуков. Сельджуки захватили Персию в одиннадцатом веке и господствовали там над основным врагом Хасана — Аббасидским (суннитским) халифатом, чья опора власти, как и цитадель Аламут, была уничтожена монгольскими захватчиками в 1258 году.

У Хасан-и Саббаха также имелись враги в Фатимидском халифате шиитов-исмаилитов в Египте (которые не признали аль-Хади ибн Низара в качестве имама) и исмаилиты-шииты «Севенер», которые считали Мухаммеда ибн Исмаила (775—813 гг. н. э.) последним «видимым» имамом. Ещё были шиитские «двунадесятники» (сегодня это самая крупная группировка шиитов на Ближнем Востоке, главным образом в Иране, с большинством в Ираке и Бахрейне). Двунадесятники проследили родословную имамов от Али ибн Абу Талиба (600—661 гг. н.э.) до Мухаммед ибн аль-Хасана, который, хотя и родился в 869 г. н.э., считался ими «скрытым» имамом и ожидаемым Махди.

Если доверять интерпретации американского исследователя Джеймса Вассермана верования Хасана-и Саббаха, а также принять во внимание провозглашение его преемником Хасаном Х экстраординарной доктрины кийяма (Воскресения) в Аламуте в 1164 году, то мы обнаружим, что учение этих учителей — низаритов содержит в своей основе следующее послание: вера в некого антропоморфного Бога, ограниченного низшими категориями человеческих инстинктов и эмоций — это ничто иное как оскорбление того самого Бога, по образу которого впервые был создан Адам. Такое ограниченное видение Божественной Природы Творца — страшное богохульство. Поносить знание или преследовать его — значит оскорблять Того, Кто является источником всего знания и всей истины и, следовательно, должен быть конечной целью всякого знания.

Быть угодным Богу — значит держаться поодаль от тех, кто несмотря на претензию истины в последней инстанции, недостаточно понимают глубину и высоту Его. Их извращённое «служение» Его Величию, несомненно, порочит ту Великую Тайну, в которой по Его благословению мы все и существуем.

Если характеристики ложного эго проецируются на Бога, и Бог «видится» через эту искажающую линзу, за это приходится платить адскими мучениями. Банальные человеческие гнев и неудовлетворённость переносятся на «Бога» и подаются как «Божья воля». Неудивительно, что это так согласуется с чувствами одержимых своим эго людей, радующихся, так сказать, тому, что их Бог на их стороне.

Низаритские исмаилиты верили — и вряд ли они были единственными в своём роде — что религиозные писания имеют смысл, выходящий за рамки буквального понимания священного текста. Низариты полагают, что для понимания такого «эзотерического», глубокого духовного смысла писания необходим живой учитель — имам, чей дух созвучен духу, в присутствии которого слова учения были впервые услышаны.

В момент написания этих строк, для меня делается очевидным близкое сходство в подходе к пониманию доктрины «Окончательной Реальности» принятом в великом духовном потоке суфийской традиции и существующим видением этого вопроса у исмаилитов. Обе мистические традиции полагают целью утрату мистиком своего иллюзорного эго («аль фана» — растворение и осознание единства с Абсолютом).

Ввиду вышесказанного, для читателей не лишним будет узнать, что после варварского разорения монголами Ближнего Востока в тринадцатом столетии, исмаилиты-низариты смогли выжить в условиях наступивших жесточайших гонений, претерпевая многочисленные мучения со стороны завоевателей. В последующие за этим времена, низариты-исмаилиты жили в тесном контакте с суфийскими мастерами и были знакомы с их «путями постижения» (турук), которые находились в, так сказать, близком родстве с их собственными методами и духовными доктринами.

Духовные идеи, ассоциирующиеся с низаритами-исмаилитами (в особенности их концентрацию на первостепенном значении сокрытого внутреннего знания — «батин», а не почитания внешней формы учения — «захир») также могут быть обнаружены в том, что в настоящее время известно о мистических доктринах, распространенных в среде мандеев Ирака, Алавитов в Сирии, Ливане и Турции, а также среди курдских езидов на севере Ирака, в Армении, Грузии и Турции. Все эти религиозные общины пережили тёмные века жестоких гонений на их религию, но, ни смотря ни на что, их духовное наследие впоследствии получило своеобразное продолжение в созвучных их идеям мистических традициях индийской Джняна йоги, суфиев (как было упомянуто выше), розенкрейцеров и гностиков, а также в таких ответвлениях гностического мистицизма как Телема Алистера Кроули (религиозное течение, представленное в наши дни интернациональным Орденом Восточных Тамплиеров — Ordo Templi Orientis).

Например, я считаю, что провозглашённая Хасаном II в Аламуте концепции кияма удивительно схожа с идей ранних христианских гностиков и египетских герметистов «реализованного воскрешения» и реализованной эсхатологии» (палингенезии-возрождениея или же аплоитросиса-искуплениея). «Восхождение» духа в теле адепта может быть реализовано уже в этой жизни, но только посредством подлинного гнозиса, когда индивид обретает прямое постижение и его или её доселе скрытая природа проявляет себя в полной мере и становится непосредственным трансцендентным опытом, дарующим бессмертие в духе, подобно молнии, рассекающей видимые оковы невежественной плоти.

Такие параллели, заставили меня задуматься, а не придуман ли изначально термин «хашишин» для описания некого экстатического состояния единения с Абсолютом, которое могли переживать верующие из ближнего круга Хасана-и Саббаха, сравнивая его с исступлённым опьянением от приёма гашиша, что было частой практикой на Востоке. Здесь также можно вспомнить опыт учеников Иисуса на пятидесятницу, после того как на них сошёл Святой Дух. Деяния живописуют нам, как они узрели языки пламени над своими головами, а также то как, оказавшись в общественном месте, они были осмеяны, так как были приняты за пьяных окружающими, ведь апостолы «лепетали» заплетающимися от божественного экстаза языками, говоря на современный манер — «находились под кайфом» в глазах невежественной публики.

Та известная или, скорее, печально известная фраза «Ничто не истинно, всё дозволено», что была так небрежно брошена и фривольно истолкована персонажем Мика Джаггера в вышеупомянутом фильме «Представление» возможно, могла бы, аналогичным образом, быть отнесена и к «Старцу Горы». Подобное ницшеанское высказывание кажется мне похожим, в первую очередь по духу, с тем, что провозгласил в эпоху Ренессанса Пико делла Мирандолла. Этот мудрец утверждал примат «достоинства человека», то есть то, что человек, будучи духовно просвещённым, сам решал, упасть ли ему или же подняться по Великой Цепи Бытия, быть может, даже выше ангелов. Именно это и отличало, по его мнению, «Великое чудо человека» от созданий низшего порядка бытия. Мирандолла имел в виду, конечно же, ГерметическогоЧеловека, ведающего о путах Эго, которые должны быть решительно отброшены при его духовном восхождении.

Кроме того, фраза «Ничто не истинно» довольно интересно перекликается со знаменитой провидческой строкой Джона Леннона «Ничто не реально» из его песни «Земляничные поляны навсегда», выпущенной в 1966 году. Это его визионерское высказывание — о вновь обретённом экстатическом чувстве свободы от общепринятых категорий бытия, таком естественном для нас в детстве, но впоследствии утраченном. А ещё, конечно же, о сознании того, что за пределами известной нам «истины» лежит неизвестная реальность, которая настолько превосходит всё известное нам, что заставляет казаться наше обычное знание, в конечном счёте, жалким и незначительным. Тот, кто осознал этот парадокс относительности любой истины, становиться действительно свободным в своих действиях (ему всё дозволено). Это, конечно же, не означает, что он может делать всё, что ему заблагорассудится. Речь идёт об обретении внутренней свободы, а не о банальной вседозволенности. Как только приходит осознание того, что «всё разрешено», та самая мудрость, что позволила ему понять истинный смысл этой фразы, несомненно, дарует ему и необходимую прозорливость, чтобы осознать эту свободу, как высшую ценность. Будем честны: «религиозно одарённый» человек всегда был презираем большинством за его стремление идти против общепринятых правил. Мужчина или же женщина, пребывающие «в истине», всегда должны быть готовы столкнуться с противодействием социума. Так откровение, вложенное Хасаном II в его концепцию Кияма, может быть выражено следующими словами: «шариат (система правил поведения) был придуман для человека, но не человек для шариата». Духовная истина простирается несоизмеримо шире, чем предписания, призванные удержать злонамеренные или же заблудшие души людей от разрушения пути, ведущего к окончательной Истине.

Не безынтересен тот факт, что среди всего того наследия исмаилитов, что было утеряно вследствие Монгольского нашествия и разрушения замка Аламут и других подобных ему крепостей в Персии были библиотеки знаний, так усердно собранные Хасаном-и Саббахом и его низаритами. Судя по всему, библиотеки эти не были узкими сектантскими образованиями, но, как представляется, были открыты для любой системы знания. Современные учёные-исследователи дорого бы дали за шанс ознакомиться с этими утраченными интеллектуальными сокровищами исмаилитов.

В свете вышесказанного, меня бесконечно восхищают высказывания лидеров мандеев, езидов и исмаилитов-низаритов, которые мне довелось слышать в последнее время. Они ставят своей первостепенной задачей повсеместное распространение современных учреждений высококлассного профессионального образования для членов своих общин, которые не были бы связаны никакими костными сектантскими догматами. Образование для этих людей — это всё что угодно, но только не идеологическая пропаганда; для них это просто передача ценного опыта предшествующих поколений. Их вера состоит в том, что знание многочисленных искусств и наук является благотворным для открытого разума, ибо поистине духовный человек не боится противостоять общепринятым истинам; скорее он занимается подобным поиском на протяжении всей своей жизни, прилагая решительные усилия, чтобы внести свой вклад в усовершенствование накопленного знания и найти перспективы применения его на пользу отдельного человека, общества в целом или же всего нашего мира, в котором мы существуем. Критическое мышление жизненно необходимо для всецелого развития ума (разум — дар духа). Таким образом, сегодня мы обнаруживаем в этих сообществах новый «Ренессанс» интеллектуальной мысли. Здесь снова появляется связь между scientia (с латинского — «знание», то есть — «наука») и gnosis (подразумевается развёртывание духовного присутствия). Божественное откровение, в каком-то смысле, бесконечно, и ни одна традиция или школа не может вместить в себя всего. Ум может принять в себя «молодое вино» духовного знания только будучи пригоден для этого, то есть очищен. С одной стороны, пути к этому состоянию считаются данными в вечности, с другой же, пути эти должны быть заново открыты каждым новым поколением. Высшая истина вечна и её проблеск можно узреть в любой момент времени, но истина эта динамична, а не статична. Бог есть это бесконечность. Такой подход «радостного познания» резко контрастирует с присущим фундаменталистам подавляющим подходом к жизни. Мы ищем духовных друзей на Пути, где бы они ни были, но нам также известно, где нам не будут рады. Истина — незваный гость за слишком многими столами, накрытыми во имя Божье.

Если же мы пристально взглянем на лейтмотив данной книги, мы найдём описанное им в ней чрезвычайно вдохновляющим.

Нам крайне необходимо единение эзотерических традиций (в духе и, по возможности, в теле) так как, пользуясь концепцией Хасана-и Саббаха — «истина в имаме», в момент критического решения нужно выбрать только одну дверь из множества других. Авторитетный «имам» здесь — это состояние ума в полном духовном союзе с божественным проявлением. Знание этой истина может вывести нас за пределы обычных человеческих страстей и заблуждений. Наш разум должен быть расширен, иначе как еще он сможет хотя бы приблизиться к бездонной божественной перспективе видимых и невидимых вещей?

Человек был создан по образу Божию. Стало быть, Воскресение означает вознесение к тому самому образу, от которого мы отпали.

Однако при всем вдохновляющем мистическом гнозисе исмаилитов-низаритов, мы сталкиваемся с тем фактом, что термин, наиболее тесно связанный с наследием Хасана-и Саббаха, — это «ассасин». Но какова бы ни была истинная этимология этого определения (которую и исследует Вассерман), ведь «ассасин» не обязательно буквально означал убийцу или лицо, злоупотреблявшее приёмом каннабиноидов, всё же нам известно, что власть Хасана и его преемников вплоть до монгольского завоевания Аламута в 1256 году (за два года до падения Аббасидского халифата в Багдаде) была отмечена целенаправленными убийствами на политической и религиозной почве.

Например, уже упомянутый Джеймс Вассерман приводит доводы в пользу семидесяти пяти или около того зарегистрированных убийств, совершенных Хасаном и его фидаинами («жертвующими собой во имя веры»), в отношении чрезвычайно опасных и жестоких преступников, совершавших насилие против его последователей и других политических оппонентов. Более того, как отмечает Вассерман, такая практика использовалась только в крайних случаях, после многочисленных упреждающих предупреждений, не носила характер кровожадной мести, и несомненно, спасла много невинных жизней. Не было также случайных, «вынужденных» жертв. Нужно также принять во внимание тот немаловажный факт, что у Хасана не было полноценной военной поддержки, дабы открыто противостоять на поле боя мощи халифатов, которые отвергли то, что он считал истинным имаматом.

В подобном ключе такие убийства можно рассматривать как «малое из зол», ведь существует же мнение, что политическим оппонентам лучше столкнуться друг с другом в прямом единоборстве, а не втягивать сонмы человеческих жизней в свои зачастую эгоистичные, близорукие, окрашенные сектантской идеологией конфликты. Кроме того, последователи низаритской общины были готовы стать мучениками за свое дело, терпя жестокие гонения, которые неминуемо следовали за уничтожением «целей» ассасинов, в результате чего многие тысячи людей были убиты в последующих безжалостных репрессиях. Трудно не увидеть здесь параллели с сегодняшними «проповедниками ненависти», которые поощряют террористов-смертников убивать совершенно незнакомых людей, и все ради обещаний блаженства в воображаемом рае, завещанного им в награду за «службу» их Богу.

Цели ассасинов были конкретными, а их жертвы были глубоко вовлечены в жестокие махинации против правоверных (так их воспринимал Хасан). Если бы в распоряжении Хасана была такая военная мощь, что имеется, например, у Пентагона, совершенно очевидно, что он не прибегнул бы к убийству, за исключением, возможно, крайних случаев спасения жизней невинных при определённых неблагоприятных обстоятельствах. Следует также отметить, что в обсуждаемый исторический период устранение главы политической группы чаще всего означало поражение всех ее последователей в долгосрочной перспективе.

В настоящее время для подобной «работы» в распоряжении кукловодов целая очередь потенциальных исполнителей, хотя, думаю, они незамедлительно покинули бы эти ряды, если бы только знали, что все они — лишь «пушечное мясо». Но реальность такова, что всегда есть тот, кто займет их место.

Цивилизованные правительства в прошлом избегали открытых убийств как метода политического давления, потому что тем самым они открывали дверь для ответных репрессий. Имея такие примеры перед глазами, лидеры «свободных наций» попытались бы избежать той ситуации, когда убийства стали бы повседневного грамматикой современного политического дискурса. Несомненно, бывают крайние случаи, но «тяжелые времена требуют отчаянных мер».

Факт жизни: все действия имеют последствия. Процветание низаритских исмаилитов в современном мире можно рассматривать как следствие того, что в прошлом их лидеры смогли пережить кризис Средневековья, обретя мудрость мысли, слова и дела, тем самым обретя идею бытия человечества в контексте Единого Бога, сострадательного и милосердного. Дни убийств, по крайней мере, для них, остались в прошлом.

Введение

Независимо от того, правдива ли библейская легенда о том, что самонадеянность человека при строительстве Вавилонской башни породила множество языков в мире, последовавшее за этим наказание было очень суровым; и с особой суровостью оно обрушивается на историков.

Стивен Рансиман1

Пожалуй, нигде объективность или субъективность историка не предстаёт с такой очевидностью для него самого и для читателя, чем в его стремлении понять историческую/легендарную личность человека, принадлежащего к другой эпохе, культуре и языку, и жившему девятьсот лет назад, особенно учитывая, что объемные сочинения Хасана-и Саббаха и тщательно собранная им библиотека были безжалостно уничтожены варварами-завоевателями спустя 130 лет с момента его смерти, с намерением стереть наследие его и его последователей со страниц истории. Добавьте к этому споры, которые велись вокруг его имени с тех пор, как он основал крепость Аламут и свою общину в 1090 году, и вы получите множество противоречащих друг другу мнений.

Хасана-и-Сабаха почитали как истинного человека Божия, революционно настроенного религиозного гения и блестящего политического деятеля; и одновременно его презирали как еретика, убийцу и циничного манипулятора. Явная ненависть, источаемая со страниц написанного в тринадцатом веке рассказа Ата-Малика Джувейни о Хасане, может быть компенсирована тем нежным образом, что представлен в прекрасной, но малоизвестной его биографии двадцатого века за авторством Джавадом аль-Мускати. Хотя истинное положение вещей по-прежнему неуловимо для нас, этот автор беззастенчиво идеализирует фигуру Хасана-и Саббаха, в то же время открыто признавая его как еретика (а фактически прославляя), которым, как мне кажется, он и был.

___________________

1 Стивен Рансиман в своем предисловии к Дж. А. Бойлю (перевод и ред.) и Ата-Малику Джувейни «Чингисхан: история завоевателя мира», стр. vii.

Под словом «еретик» я имею в виду то, что Хасан был религиозным и политическим новатором. Он определял Истину так, как он ее понимал, и отвергал все попытки контролировать его мысли со стороны тех, кто утверждал, что знает лучше. Он создал штаб-квартиру для себя и своих последователей одной лишь силой воли и обладал стратегическими и тактическими рычагами власти, равные которым редко встречались в истории ранее.

Я благодарен за возможность лучше узнать его благодаря этой книге от аль-Мускати.

Можно сказать, что Хасан-и Саббах был основателем и руководителем самого успешного тайного общества мистического толка в мире, одновременно с этим создавая политическую территорию, на которой он мог сохранять свою независимость. Созданная им крошечная империя будет домом для него, его последователей и их потомков в течение последующих 166 лет. Религия, которую он основал, жива и процветает и по сей день (хотя и в совершенно иной форме) под руководством сорок девятого имама. Родом из Персии, Хасан послал своих миссионеров распространить учение своей секты в Сирию, Индию и Афганистан. Низаритские исмаилиты, или ассасины, выжили и даже процветали, идя против двух самых могущественных династий средневекового мусульманского мира того времени: Аббасидского халифата в Багдаде и Сельджукского султаната в Персии.

Обстоятельства жизни Хасана требовали функционирования настоящего подпольного заговорщицкого аппарата на всех уровнях общества. Раскольников-исмаилиты были окружены враждебными суннитами-сельджуками и почти столь же враждебными шиитами-двунадесятниками. Опасное положение, с которым столкнулись ассасины, историк и ученый Маршалл Ходжсон охарактеризовал следующими словами:

«Нас интересует проследить судьбу меньшинства, чья религиозная и социальная ориентация были отвергнуты основной частью исламского общества, и которое столкнулось с неуклонно ужесточающимся образцом ортодоксального жизненного уклада, враждебного им, и который они могли не принять. Таковы были низариты в двенадцатом веке в странах Ближнего Востока»1.

Те исмаилиты (а позже и исмаилиты-низариты), которые достигли значимых должностей в сфере образования или управления государством, были вынуждены хранить в тайне свои истинные духовные и религиозные убеждения. Ассасины считались еретиками («малахида»), отвергавшими суннитскую ортодоксальность и шиитскую склонность к консенсусу, а также мятежными политическими противниками правящего режима.

История жизни Хасана и низаритских исмаилитов наполнена множеством мифов и легенд, некоторые из которых менее правдивы, чем другие; но все они циркулируют в литературе уже очень давно. Возможно, наименее правдивой, но наиболее известной и романтичной является сказка Марко Поло о Райском Саде (см. приложение 1). Вот уже восемьсот лет она пленяет умы творческих людей, умеющих скрестить романтизм с действительностью, не потеряв при этом ни в рациональности, ни в обаянии. Но такой подход к фигуре Хасана, я убеждён, нанёс ущерб его репутации, чем не преминули воспользоваться его циничные и трусливые недоброжелатели.

Миф по определению плод воображения, но он же и уникальные врата интуитивного прозрения в истину куда более глубокую. Я привожу обширные цитаты из Корана, описывающие Райский сад, чтобы контекстуализировать происхождение этой истории и попытаться объяснить, почему она существует столь долгое время.

Главы первая и вторая в первой части этой книги посвящены исследованию месопотамской и персидской среды, из которой и возникли Хасан и его община.

__________________

1Маршалл Г. С. Ходжсон «Орден ассасинов: борьба ранних низаритских исмаилитов против исламского мира», стр. 1.

В третьей главе мы рассмотрим некоторые чрезвычайно важные вопросы развития ислама, в том числе и некоторые ортодоксальные взгляды на периферии тогдашнего религиозного пространства.

Это поможет нам лучше понять наш предмет нашего исследования, ведь Хасан-и Саббах был персом, воспитанным шиитом-двунадесятником; он обратился в исмаилизм; проповедовал это учение повсюду в течение двух десятилетий; а затем основал и до конца своей жизни лелеял низаритский исмаилитский раскол. Хотя все эти термины и понятия будут тщательно рассмотрены в первой части, я понимаю, что многие читатели захотят сразу перейти к биографии Хасана во второй части.

Важно понимать, что Ислам того времени был продуктом деятельности в течении всего трех-четырех столетий в регионе мира, который имел не только многотысячелетнюю историю, но и множество противоположных религиозных идеалов. Иногда при изучении систем верований, приписываемых низаритам, не веришь сложности и многомерности их идей. Однако, понимая во внимание тот факт, что их корни уходят во множество ярких, полиэтнических религий и культов Ближнего Востока, все это уже не кажется противоречием.

Я признаю, что Хасан и низариты были чрезвычайно набожными мусульманами. Это ставит меня в несколько затруднительную ситуацию, поскольку ваш покорный слуга и автор этой книги не является ни мусульманином, ни исмаилитом, ни исмаилитом-низаритом. Я могу говорить что-то, делать выводы, пойти на поводу у моего воображения воображать (подобные моменты в тексте будут выделены отдельно), не нарушая собственных убеждений. Поэтому я должен заранее извиниться перед любым низаритом, который считает, что я нарушил их веру, прославляя Хасана как универсального религиозного деятеля -реформатора. Как мне, например, восхвалять суфиев, не оскорбляя при этом некоторых благочестивых мусульман, преследовавших, оскорблявших и даже убивавших их в прошлые века?

Тем не менее, такая позиция стороннего наблюдателя несёт определённые преимущества. Как и Хасан, я вырос в религиозной среде, которая смогла удовлетворить мои духовные потребностям, когда я почувствовал зов Святого Духа в более позднем подростковом возрасте. В определённый период своей жизни Хасан исследовал исмаилизм и постепенно принял его, но позже он откололся от него, чтобы основать исмаилитов-низаритов. Я пришел к западному эзотеризму в результате моего собственного духовного пробуждения и со временем был вдохновлен Законом Телемы и учением Алистера Кроули. Но опять же, как и у Хасана, мое понимание Телемы очень личное — оно плод определённой культуры, моей личности и множества других таинственных нитей, которые сплетаются вместе, определяя человеческую индивидуальность. Таким образом, я вижу в Хасане-и Саббахе универсальнось взглядов и методов, выходящую за рамки средневековой Персии или даже ислама. Во всяком случае, я ценю его как суфия, гностика, который танцевал только под свою собственную дудку вследствие того интенсивного духовного опыта, который он испытывал как связь с Богом. Я нахожу его примером, почти архетипом независимого мышления, непоколебимого мужества и религиозного творчества.

Второй определяющий фактор, который следует здесь отметить, -всеобъемлющее сочетание политики и религии как в этой истории, так и в истории становления ислама в целом. Многие современные западники, провозглашающие «отделение церкви от государства», не понимают, что в исламе церковь и есть государство. Шиизм, исмаилизм, а позже еще и низаритский исмаилизм, были революционными политическими движениями в дополнение к идущей в то время религиозной и доктринальной реорганизации ислама. Они предложили духовную целостность в качестве основы общества в противовес коррумпированному государству правящих суннитских династий. Они боролись против политических махинаций шиитов. Их противодействие распространялось даже на исмаилитскую династию Фатимидов в Египте, где военные лидеры и военачальники препятствовали свободе учения их законного имама. Кроме того, прозелитизм шиитов/исмаилитов/низаритов предложил дом не арабам, действуя среди обездоленных аутсайдерских групп в Персии, Сирии и Месопотамии.

Мой интерес к Хасану-и Саббаху подстёгивался ещё и тем, что он является таинственным полумифическим персонажем. Но чем больше я дополняла сей фантастический образ фактами, тем интереснее он становился. Изначально, фигура Хасан занимала меня ввиду моего интереса к тайным обществам. Как и он, я выбрал в своё время новый духовный путь, который хотя и вызывает споры, набирает всё большую популярность, образуя своеобразную сеть единомышленников. Я много писал и публиковался, активно общался с помощью всех доступных в то время средств массовой коммуникации и много путешествовал, пытаясь поделиться этой революционной духовной доктриной. Возможно, я, как и Хасан, очертил для себя территорию, на которой я могу культивировать и практиковать свой собственный духовный путь, отказавшись от внешних интерпретаций и авторитарных учений, которые оказались несостоятельными в моем личном понимании. «Нет ничего истинного, все дозволено» — это утверждение, вероятно, ложно приписывают Хасану-и Саббаху. Тем не менее, размышляя о его значении, я вижу чувствую концептуальное созвучие с высказыванием Кроули: «Делай, что хочешь, таков весь Закон».

Возможно, наибольший интерес для западного читателя представляет идея, присутствующая как в истории, так и в легендах, о том, что сирийские ассасины оказали формирующие влияние на орден тамплиеров во времена их контактов в ходе крестовых походов. Если это правда, то Хасана-и Саббаха можно считать человеком, сыгравшим не последнюю роль в становлении европейского Возрождения, которое восстановило духовную ценность герметических писаний. И хотя последние были утеряны для Запада примерно за девятьсот лет до того, как были заново открыты и переведены на латынь во Флоренции, они, в своё время, были сохранены персами.

Ещё одним фактором, представляющим интерес, является концепция инициатического общества с поэтапным духовным восхождением. Концепция эта, как известно, сначала была частью шиитского учения; позже она была доработана и расширена исмаилитами, и в результате чего уже у низаритов получила своё своеобразное художественное выражение. Все эти термины будут объяснены и изучены по ходу дела. Однако, каково бы ни было содержание «Семи или девяти степеней мудрости» Хасана-и Саббаха, нам известно, что это именно он руководил системой посвящения. Питер Ламборн Уилсон зашел так далеко, что предположил, что тайна девятой степени была раскрыта Хасаном II (ала зикрихи аль-сала/ да прибудет мир с ним), когда он провозгласил идею Кияма (Воскрешения) в 1164 году.1

Доктрина Кияма настолько таинственна, эзотерична и противоречива, что здесь нужно будет подробно обсудить её. Я считаю, что это, возможно, была одна из самых глубоких и революционных концепций, когда-либо высказанных и принятых в религиозном сообществе. Кияма провозглашает имманентность «Внутреннего Имама», того, кого Кроули назвал «Истинной Волей». Утверждалось, что внутренняя сущность духовной реальности человека и личный источник руководства выше любых норм или принудительного соблюдения внешних форм поведения. Хасан II распространил свое откровение на всю низаритскую общину. В своем романе «Ересь тамплиеров» я ясно выражаю свою веру в то, что истина этого откровения, впервые провозглашенная имамом-низаритом в белом одеянии в горной крепости Аламут, с тех самых пор заставляет небеса вибрировать.

Наконец, не будет неуважением высказать убеждение, что непрекращающееся увлечение фигурой Хасана-и Саббаха в западной культуре должно частично объясняться тем, что он олицетворял собой мятежника и иконоборца, положившим себе задачей придерживаться более строгих стандартов.

____________________

1 Питер Ламборн Уилсон «Скандал: очерки исламской ереси», стр. 50–52.

Хасан жил вне закона своего времени, хотя, возможно, никто в его время не соблюдал высший закон, так как он, посвятивший ему всю свою жизнь.

Стивен Найт, обсуждая в своей книге феномен Робина Гуда, делает следующее замечание: «Хороший преступник — такая идея привлекательна в каждой культуре. Кто-то, кто отвергает общепринятый закон, нарушает его, изгоняется из него, преследуется и сажается в тюрьму представителями этого закона, но каким-то образом всегда ускользает и каким-то образом всегда представляет собой систему общественного и личного порядка, лучшую, чем мы имеем сейчас… Все подобные мифы этого утопического вида могут быть персонализированы. Одна фигура может олицетворять собой сопротивление гнетущим обстоятельствам». 1

Итак, давайте же теперь отправимся в путешествие через горную гряду Эльбурса в северной Персии на южную оконечность Каспийского моря. Мы пройдем через всю Святую Землю, Средиземное море, Египет, Аравию, Месопотамию, Индию и Китай. Это путешествие приблизило меня к самому себе и продолжает подпитывать страсть к тому духовному единству, которое было и остаётся самим основанием моей жизни. Я искренне надеюсь, что путешествие это также окажет аналогичный эффект на моих читателей.2

_____________________________

1Стивен Найт «Робин Гуд: Мифическая биография», стр. xi.

2 В моей книге 2001 года «Тамплиеры и ассасины: Небесные стражи» рассматриваются одни и те же темы как в отношении истории развития ислама, так и применительно к истории низаритов-исмаилитов. И хотя эта книга больше посвящена тамплиерам, крестовым походам, европейской истории, но в ней также можно найти подробную информацию касательно преемников Хасана-и Саббаха и истории низаритов после потери ими Аламута.

Библиографические сведения

По пути они (монгольские захватчики в 1256 году) разрушили святилище ассасинов в Аламуте и разграбили бесценную библиотеку, что сделало почти невозможным для будущих поколений получение каких-либо глубоких знаний о учении и деятельности этой секты.

Амин Маалуф1

Есть два основных источника для получения сведений касаемо жизни Хасан-и Саббаха (около 1050–1124 гг.). Первый принадлежит Ата-Малику Джувейни (около 1226–1283 гг.), который закончил свою работу около 1260 года. Второй вышел из-под пера Рашида ад-Дина Табиба (1247–1318 гг.), который завершил свою работу между 1307 и 1316 годами.

Джувейни был связан с монгольским правителем Хулагу-ханом, внуком Чингисхана. Хулагу завоевал крепость Аламут в 1256 году. Джувейни же было поручено исследовать, а затем разрушить знаменитую библиотеку Аламута. Он отобрал некоторые интересные, по его мнению, работы и сжег остальные. Кроме того, Джувейни обнаружил (и некоторое время сохранял у себя) рукопись «Сар-Гузашт-и-Сайидна» («Жизнеописание нашего Учителя»), описывающую судьбу Хасана-и Саббаха.

«Сар-Гузашт-и-Сайидна» вначале своём автобиографична, а затем продолжена как повествование уже другого автора.

Выдержки и синопсис из этой книги были опубликованы в классической истории мира того времени «Тарих и Джан Гуша» за авторство того же Джувейни, переведенной и опубликованной на английском языке как «Чингисхан: история завоевателя мира!»2

____________________________

1 «Амин Маалуф (перевод Джона Ротшильда) «Крестовые походы глазами арабов», стр. 242.

2 Ата-Малик Джувейни, Дж. А. Бойл (перевод и редакция) «Чингисхан: История завоевателя мира (Ta-rikh-i-Jahan-Gusha)».

Джувейни описывает свои усилия по редактированию рукописи «Сар-Гузашт-и-Сайидна» следующим образом: «Из этой работы я скопировал все, что было точным и подходящим для включения в мой исторический труд, приведя все то, что было проверено и подтверждено». 1

Неприязнь Джувейни к Хасану-и Саббаху и ассасинам проходит почти через каждую страницу его истории этой религиозной группы как отражение ненависти его монгольских нанимателей.

Рашид ад-Дин был персидским историком и политиком, на поколение старше Джувейни. Он опубликовал столь же амбициозный труд по всемирной истории, известный как «Джами аль-Таварих», или «Собрание историй». В этой книге он предложил расширенный вариант текста «Сар-Гузашт-и-Сайидна», что могло быть получено либо из неотредактированной копии Джувейни, либо из его обширных заметок, поскольку Джувейни, скорее всего, уничтожил оригинальную рукопись низаритов. Также не исключено, что Рашид ад-Дин использовал дополнительные источники, поскольку его работы в этом направлении были более объёмными, чем у его предшественника.

Дед Рашид ад-Дина, Муваффак ад-Даула Али, какое-то время гостил в Аламуте, и застал то время, когда низариты сдались Хулагу — хану. Затем он поступил на службу к Хулагу, оставив для себя открытой возможность того, что он и Рашид ад-Дин имели доступ к другим исмаилитским материалам.2

Как и Джувейни, Рашид ад-Дин работал на монгольскую династию Ильханата (государства Хулагуидов), поэтому его работа временами сохраняет неприятный редакционный тон, хотя он гораздо более объективен, справедлив и дружелюбен по отношению к исмаилитам, чем его предшественник.

___________________

1 Джувейни «Чингисхан», стр. 666.

2 Фархад Дафтари «Исмаилиты: их история и доктрины», стр. 329

Более длинная версия текста «Жизнеописание нашего Учителя», написанная Рашид ад-Дином, не могла быть переведена на английский язык до тех пор, пока настоящий том не смог исправить эту ситуацию. Выражаю благодарность Алиасгару Тагипуртеружени, сотруднику Центра Кеворкяна при Нью-Йоркском университете, чьи последовательные и умелые усилия наконец сделали этот важнейший текст доступным для англоязычных читателей. Мы ожидаем полного английского перевода всего исследования Рашид ад-Дина о низаритских исмаилитах, которое охватывает период от смерти Хасана-и Саббаха до разрушения Аламута. Опять же, предлагаемый здесь перевод является исключительно переводом текста, посвящённого биографии Хасана.

Я также представляю здесь хорошо известную переписку между султаном Маликшахом и Хасаном-и Саббахом, впервые опубликованную в 1687—1688 гг., которая содержит дополнительные биографические подробности жизни Хасана. И хотя подлинность этих писем была поставлена под сомнение (они были переведены на английский язык в двух томах с более ограниченным доступом1) я всё же решил включить их в книгу (в новейшем переводе Алиасгара), так как данная историческая корреспонденция представляет немалый интерес.

В своей работе я часто использую пять из восьми томов великолепной «Кембриджской истории Ирана». После первоначального упоминания с полным заглавием тома обозначаются в сносках как КИИ. См. библиографию.

Наконец, как может заметить читатель, для нашего взаимного удобства я почти не использую диакритические знаки, предпочитая вместо этого передавать иностранные термины как можно ближе к их общему употреблению и произношению в английском языке.

___________________

1А именно, Джавад аль-Мускати, Хасан бин Саббах и доктор Али Мохаммад Раджпут «Хасан-и Саббах: его жизнь и мысли». См. библиографию.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ

Глава Первая

Краткая история Месопотамии

Бог есть Тот, Кто имеет голову Ястреба. Он же — первый, нетленный, вечный, нарождённый, неделимый, несравненный: податель всех благ; нерушимый; лучший из лучших, Мудрейший из мудрых; он — Отец Справедливости и Правосудия, самознающий, могущественный, совершенный и всеведущий — Тот, кто вдохновляет Священную Философию.

Халдейские оракулы Зороастра1.

Для понимания контекста той среды, в которой родился и вырос Хасан-и Саббах, будет не лишним сделать обзор истории Месопотамии и Персии. Месопотамия (современный Ирак) долгое время разделяла трудноопределимую границу с Персией (современный Иран) и северной Сирией, и, как мы увидим далее, эти региональные державы были тесно связаны друг с другом на протяжении тысячелетий — так же, как и по сей день. И хотя родословная Хасана уходит корнями в южную Аравию, мы рассмотрим его обширными миссионерскими путешествиями по всей Месопотамии, а также по стране его рождения, экзотическому Персидскому царству. Давайте же сначала устремим свой взгляд на Ближний (Средний) Восток — эту колыбель мировых цивилизации. Для ясности под «Ближним Востоком» здесь подразумеваются земли между восточным Средиземноморьем и центральным Ираном, а также от Черного до Красного моря, за исключением Египта.2

____________________________

1 Уильям Уинн Уэсткотт (перевод и редакция) «Collectanea Hermetica», стр. 23.

2 Такое точное территориальное описание дано Марком ван де Миропом в его «Истории древнего Ближнего Востока»: 3000—323 гг. до н.э.», стр. 1.

Этот обзор будет вынужденно неполным ввиду ограничения объёма книги. Будут рассмотрены только некоторые из основных моментов тысячелетней истории Ближневосточного региона и лишь некоторые из культур, городов-государств, королевств и империй, сформировавших нашу общую историю.

Все даты в этой главе указаны до нашей эры, если не указано иное.

Очевидно — Человечество возникло задолго до появления письменности. «Современные люди обосновались на Ближнем Востоке в позднем плейстоцене, от 55 000 до 35 000 лет назад». 1

«Устойчивое системное общество сформировалось с некоторым запозданием. Оно возникло сначала на Ближнем Востоке, и, таким образом, историческая традиция Вавилона и Египта стала впоследствии источником нашей вековой памяти». 2

Непрерывная цепь ближневосточных поселений и сообществ восходит своими корнями к 10 000 годам, к началу нынешней эпохи голоцена (времени окончательного таяния ледников после последнего ледникового периода). Они эволюционировали от сообществ охотников-собирателей до пастушье-фермерских общин, (культивировавших пшеницу, ячмень, выращивающих коз, крупный рогатый скот и овец) до жителей городов, являвшихся рынками сбыта для подобной продукции, что несомненно способствовало такой торговле.

Месопотамия (по-гречески «междуречье» — земля между Тигром и Евфратом) стала колыбелью западной цивилизации и родиной нескольких империй и бесчисленных культур. Эта часть региона, известна как Плодородный полумесяц, земли которого периодически затапливались реками Тигр, Евфрат и Нил.

____________________

1Тревор Брайс и Джесси Биркетт-Риз «Атлас Древнего Ближнего Востока: от доисторических времен до периода римской империи», стр. 21.

2Джон А. Гаррати и Питер Гэй (редакторы) «Колумбийская история мира», стр. 49.

Поднимающиеся воды приносили плодородный ил, питающий почвы, а также могли быть продуктивно использованы по примеру с рекой Иордан. Люди научились использовать возможности ирригации, дамб, водохранилищ и плотин, ввиду чего началось развитие земледельческих цивилизаций по всему региону.

Первые небольшие ирригационные системы появились в начале седьмого тысячелетия в предгорьях системы хребтов Загрос в районе Элама (см. ниже), а также на болотах южной Вавилонии.1

Жизненная необходимость в овладении искусством управления потоком вод и агротехники взращивания посевов стала ключом к объединению людей в культуру сотрудничества, к решению задач, которые намного превышали возможности одного человека. В то же время, для достижения успеха в вышеперечисленных областях критически важно было уметь делать правильные наблюдения, расчеты и эксперименты.

На стадии охоты и собирательства люди добывали пищу на обширных территориях и перемещались в соответствии с движением циклов дикой природы. Если какое-то место было уже «занято» другими, общины двигались дальше к следующим свободным землям. Никакое постоянное жилье ни могло стать частью такого кочевого образа жизни. Но всё изменилось с развитием земледелия, скотоводства и ирригации. Сельское хозяйство послужило ключом к оседлым цивилизациям. Различные источники средств к существованию в Месопотамии включали в себя, в то время, скотоводство, рыболовство, охоту и выращивание сельскохозяйственных культур. Все эти факторы, со временем, поспособствовали возникновению разделения труда.

___________________

1И. М. Дьяконов, «Элам», в книге Ильи Гершевича (редактор), «Кембриджская история Ирана, том 2: мидийский и ахеменидский периоды», стр. 2.

Добавьте к этому городских ремесленников, которые поставляли ткани, гончарные изделия, ювелирные изделия, предметы монументального искусства и скульптуру, а также письменные услуги и услуги по ведению и хранению документации. Не забудем также торговцев, которые успешно продвигали все эти товары и услуги.

История Персии и Месопотамии — это история взаимодействия семитских и несемитских цивилизаций.

По словам историка Уилла Дюранта, термин «арийцы» справедливо применим только к восточной ветви индоевропейского народа, «митаннийцам, хеттам, мидянам, персам и ведическим индусам». 1

Ученый Ричард Фольц высказывает мнение, что все языки индоевропейской семьи могут быть прослежены до одного общего источника, простирающегося от евразийских степей Уральских гор до востока Сибири, по крайней мере, до четвертого тысячелетия. Со временем производные языковые группы стали включать кельтский, немецкий и греческий языки.2

Семитские языки развивались в восточном Средиземноморье и Африке и включали иврит, арабский, сирийский, арамейский, ассирийский, амхамрийский, тигринья, мальтийский, финикийский, угаритский и аккадский языки.3

Арии и семиты сосуществовали в едином пространстве, так что обе их языковые группы долгое время были в одновременном употреблении.

___________________

1Уилл Дюрант «Наше восточное наследие: история цивилизации», том. 1, стр. 286. См. также стр. 356.

2 Ричард Фольц «Иран в мировой истории», стр. 1—2.

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Semitic_languages (по состоянию на 4 мая 2019 г.).

Как отмечает историк Пол Кривачек: «Цивилизация, которая когда-то зародилась, расцвела и умерла на землях Междуречья, была не достижением какого-либо конкретного народа, а результатом объединения и сохранения во времени уникального сочетания идей, стилей, верований и обычаев. История Месопотамии — это история единой непрерывной культурной традиции, хотя ее носители и распространители в разное время были разными народностями.1

Вот неполный список достижений и инноваций наших замечательных прародителей:

развитие городов, сельского хозяйства и ирригации;

коммерция и торговля, включая импорт и экспорт;

монотеизм и моногамия;

изобретение колеса и использование лошади и повозки;

использование монет и кредитных векселей;

ремесла и промышленность, включая использование гончарных печей, производство изысканной мебели, косметики и ювелирных изделий, наряду с архитектурой, производством кирпича и масштабными строительными проектами;

кодексы законов и новые формы правления, включая демократию, тиранию, централизованное планирование и строительство империи;

такие понятия, как частная собственность, божественное право на власть королей и права личности;

миф, теология и религия;

подоходный налог;

математика, медицина, геометрия и астрономия;

использование мер и весов;

_____________________

1Пол Кривачек «Вавилон: Месопотамия и рождение цивилизации», стр. 12.

календарь, часы и зодиак;

алфавит, письменность, бумага, чернила, книги, литература, библиотеки и школы;

канализация и водопровод;

музыка и скульптура;

а также такие игры, как шашки, кости и кегли.1

Концепция интимных, личных отношений с божеством имела хождение в Месопотамии раньше, чем где-либо еще, по крайней мере, до второго или третьего тысячелетия. Она достигла Египта в Амарнский период (начало середины четырнадцатого века) и Израиля вскоре после этого, как показано в Псалмах царя Давида (ок. 1000 г.).2

Исследуя эволюцию форм правления, особенно в Месопотамском регионе в исторический период, Марк Ван де Мьероп резюмирует:

«Город-государство был основным политическим элементом с 3000 до примерно 1600 года, с этого момента и до начала первого тысячелетия доминировали территориальные государства, а империи характеризовали уже более позднюю историю.»3

Первый идентифицированный проект строительства храма в Месопотамии датируется серединой шестого тысячелетия в городе Эриду недалеко от Персидского залива. Последующее строительство на том же месте продлилось до третьего тысячелетия.4

_____________________________

1Дюрант «Наше восточное наследие», стр. 116; Кривачек «Вавилон», стр. 11 и далее; и Сэмюэл Ноа Крамер «История начинается в Шумере: тридцать девять первых в письменной истории», стр. 3 и далее.

2Торкильд Якобсен «Сокровища тьмы: история месопотамской религии», стр. 152 и далее.

3Ван Де Мьероп «История Древнего Ближнего Востока», стр. 3.

4Там же, стр. 17.

Более позднее строительство храма в Уруке должно было задействовать огромное количество рабочей силы: по оценкам археологов, пятнадцать тысяч рабочих трудились по десять часов в день в течение пяти лет.1

Такие же объёмные работы велись и в Египте при строительстве Великой пирамиды. Доктор Огден Гоэлет подсчитал, что для возведения 2,5 миллионов блоков Великой пирамиды весом 1,5 тонны каждый потребовалось бы пятьдесят лет труда по десять часов в день.2

Такие цифры говорят об огромном планирующем и административном аппарате, бытовавшем в обеих цивилизациях, а также о вероятности принудительного труда.

Помимо того, что храмы были местами поклонения, они также являлись общественными центрами повседневной жизни древнего Ближнего Востока. Каждый город служил домом для определенного божества и находился под его высочайшим протекторатом. Храм же воспринимался древними как жилище соответствующего бога или богини. Еда и товары, собранные в качестве подношений богам, распределялись между людьми жрецами-администраторами, которые разработали методы учета и ведения записей для повышения эффективности этого процесса. Так развилась бюрократия с ее иерархическим аппаратом. Со временем чернорабочие и другая менее квалифицированная рабочая сила стали зависеть от таких администраторов храма в вопросах распределения их пайков.3

_______________________________

1Там же, стр. 24.

2Огден Гоэлет «Египетская Книга Мертвых: Книга Дневного Путешествия» (третье издание), стр.29.

3Ван Де Мьероп «История Древнего Ближнего Востока», стр. 28—30.

Активные торговые связи — вот ещё одна неотъемлемая часть древнего Ближнего Востока. Люди торговали сырьем, таким как пиломатериалы, олово и медь; предметами роскоши, такими как золото, серебро, полудрагоценные и драгоценные камни; шелками и другими экзотическими тканями, а также красителями для них; благовониями, травами и специями. Посредством прохода через Персидский залив осуществлялось оживленное взаимодействие с Аравией и Индией; с Европой через турецкий Анатолийский сухопутный маршрут1 или через Средиземное море; с Египтом через Красное море или по суше, пересекая юг Израиля.

Элам / Сузы

Мы продолжаем обзор наших древне-исторических корней среди нескольких десятков месопотамских народов, обитавших в древнем государстве Элам. Благодаря своему местоположению Элам служил важным транзитным пунктом между Персией и Месопотамией, своеобразным каналом между обеими землями и культурами, важным действующим лицом в этой «Ближневосточной саге» наряду со множеством других участников, о которых мы также расскажем в этой главе.

Древний персидский город Сузы (современный Шуш или Шушан) в исторической области Элам служил оплотом развитой цивилизации уже в 5000—4500 годах.2

Город этот располагался примерно в двухстах милях к северо-востоку от Персидского залива и примерно в тридцати пяти милях к востоку от реки Тигр, к западу от предгорья хребта Загрос в области на юго-западе Ирана, ныне известной как провинция Хузестан. Горные хребты служили естественными защитными барьерами от вторжения.

____________________

1Название «Анатолия» происходит от греческого слова «восход солнца» (т. е. к востоку от Греции). Брайс и Биркетт-Рис «Атлас Древнего Ближнего Востока», стр. 41.

2Дюрант «Наше восточное наследие», стр. 117.

Сузы были столицей Элама и упоминаются в библейских писаниях Есфири, Неемии и Даниила.

Эламская цивилизация осуществляла свои военные и торговые интересы в Персии, Месопотамии и Сирии и просуществовала более двух тысяч лет с третьего до середины первого тысячелетия. В период своего расцвета (2100–1500 гг.) государство Элам простиралось далеко на север до Каспийского моря1, предшествуя общине ассасинов в этом регионе примерно на три тысячи лет.

Элам примечателен также как одно из тех мест, где зафиксировано первое появление колеса телеги и гончарного круга.2

Сузы, наряду с шумерским городом-государством Урук, внесли свой общеисторический вклад в появление пиктографических изображений объектов и количественных категорий задолго до появления в них письменности.3

Жаркий и сухой климат Суз побуждала эламитов к развитию навыков ирригации, так необходимых для эффективного ведения сельского хозяйства.

На севере Суз двумя главными божествами Элама были богиня-мать Пининкир и ее супруг Хумбан, главы пантеона со времен династии Аван (ок. 2200 г.). Культ Хумбана продолжался, по крайней мере, до династии Ахеменидов Дария I (годы правления 522–486). Хумбан отождествляется с месопотамским божеством Энлилем, главой шумерского пантеона. На юге Суз царил культ божества Напириши и его супруги-соправительницы Киририши, которые, похоже, со временем вытеснили Хумбама и Пининкира с постов глав эламского пантеона. Напириша отождествлялся с вавилонским богом Эа.

_____________________

1Брайс и Биркетт-Рис «Атлас Древнего Ближнего Востока», стр. 78.

2Дюрант «Наше восточное наследие», стр. 117.

3Ван Де Мьероп «История Древнего Ближнего Востока», стр. 32.

Знаменитый храмовый зиккурат Чога Занбил (первоначально называвшийся Аль-Унташ-Напириша) был построен эламским царем Унташ-Напириша (годы правления 1340–1300 или 1275–1240). Храм, по-видимому, был возведён с намерением примирить и объединить различные пантеоны Элама.1

Эламитские армии на протяжении долгого времени сражались с армиями древнего Шумера. Первое шумерское вторжение произошло около 2700 г.2

Но Элам также был ключевым звеном шумерской торговой сети, а Сузы должны были послужить вратами проникновения шумерской культуры в Персию.

Примерно в 250 милях к юго-востоку от Суз находился город Аншан, чьи владения распространялись на южное высокогорье хребта Загрос. В середине-конце второго тысячелетия оба этих города занимали большую частью территории государства Элам. Цари этого периода были известны как «цари Суз и Аншана». 3

Элам был окончательно завоеван ассирийским императором Ашшурбанипалом (годы правления 668–631) в 646 году, а затем в середине шестого века был включен в состав Персидской империи Ахеменидов Кира II Великого. Древняя культура Элама окажет неизгладимое влияние на Персию и тот мир, который должен был быть унаследован нашим главным героем — Хасаном-и Саббахом.

__________________

1Карел ван дер Тоом, Боб Бекинг и Питер В. ван дер Хорст (редактор), «Справочник по божествам и демонам в Библии» (DDD, стр. 432–434 и 489–490). Проблема усложняется тем, что ранее (еще в 1970-х годах) ученые пришли к выводу, что Хумбан и Напириша были разными именами одного и того же божества. От этой теории отказались только в 1980 году. Смотри также Ван Де Мьероп «История Древнего Ближнего Востока», страница 197. Он пишет, что массивное сооружение зиккурата было посвящено Напирише, божеству-покровителю Элама, и Иншушинаку, божеству-покровителю Суз.

2Дьяконов, «Элам», у Гершевича (редактор), КИИ, том 2, стр. 7.

3Ван Де Мироп «История Древнего Ближнего Востока», стр. 58 и 197.

Шумер/ Урук

Страна Шумер, расположенная в северной части Персидского залива, был самой южной и древнейшей цивилизацией Месопотамии. История Шумера охватывает более трех тысяч лет и включает в себя несколько различных археологических периодов. Шумер берёт начало в доисторические дни пятого тысячелетия и продолжал существовать вплоть до его завоевания Эламом в начале второго тысячелетия.1

Урук, самый значимый город Шумера, был основан около 4500—4000 гг. Урук вырос, чтобы стать «первым настоящим городом в мировой истории… огромным поселением… возможно, в десять раз больше, чем любой из его современников». 2

Культура Урука была настолько значительной, что его название используется для обозначения доисторического периода, предшествовавшего развитию письменности, длительностью почти в тысячелетие и продолжающегося до 3100 года. В урукский период люди устремились в города, оставив позади традиционный образ жизни своих разрозненных деревень. В то же время следует отметить, что города должны были быть частью более сложного общественного ландшафта, включающего меньшие окрестные города и деревни, которые занимались сельским хозяйством и скотоводческой деятельностью, снабжающей городские центры необходимыми ресурсами. Местным божествам возводились храмы и эти террасные зиккураты величественно возвышались над пейзажем, производя впечатление на тех, кто видел их во время своих путешествий. Когда-то Уруком правил легендарный царь Гильгамеш, увековеченный в «Эпосе о Гильгамеше». Судя по всему, он был реальным историческим персонажем, правившим около 2600 года3.

_________________

1Сэмюэл Ноа Крамер «Шумеры: их история, культура и характер», стр. vii.

2Ван Де Мьероп «История Древнего Ближнего Востока», стр. 23.

3Крамер, Шумеры, стр. 49—50.

Эпос о Гильгамеше предвосхитил библейскую историю о Ное и популяризировал один из самых ранних мифов о потопе, в котором человечество тонет за свои грехи (которые суть лишь раздражающий шум, нарушивший покой могущественного божества Энлиля). По одной из версий, бог Энки предупреждает праведника, шумера Зиусудру, и его семью, чтобы они построили ковчег, в котором могут безопасно разместиться пары всех живых существ.1 По другой версии, благочестивый царь Утнапишти (семитское имя Зиусудры) получает указание от бога Солнца Уту сделать то же самое. Энлиль насылает потоп, но Зиусудр / Утнапишти и все земные существа в ковчеге спасаются и выживают. Эта история приняла своё окончательное оформление в седьмом веке при правлении вышеупомянутого Ашшурбанипала. Сам же миф, вероятно, был записан на рубеже второго тысячелетия и был широко известен на древнем Ближнем Востоке от Анатолии до Средиземноморья.2 Похожая история потопа представлена в более поздней аккадско-вавилонской версии об Атрахасисе, другом любимце Энки, также спасённом благодаря постройке им ковчега.3

Шумер включал в себя древний город Ур, место рождения библейского патриарха Авраама, примерно в сорока пяти милях к юго-востоку от Урука, а также города Киш, Лагаш и Эриду, все в непосредственной близости от современной Басры. Шумерская цивилизация и сам город Урук знаменуют собой первое появление письменности (клинописи) где-то около 3300 года, хотя печати для заверения содержимого, а также для идентификации лиц или учреждений, использовались к этому времени уже около трех тысяч лет.4

____________________________

1Якобсен «Сокровища тьмы», стр. 114.

2Самуэль Ной Крамер «История начинается в Шумере, стр. 148–153 и 366. Смотри также Н. К. Сандарс (перевод и редакция), Эпос о Гильгамеше, стр. 8 и 12.

3Стефани Дейли (перевод и редакция) «Мифы Месопотамии: Сотворение мира, Потоп, Гильгамеш и другие», стр. 1–39.

4Ван Де Мьероп «История Древнего Ближнего Востока», стр. 31.

Практика использования шумерами цилиндрических печатей позже распространилась на Египет, где около столетия спустя развился иероглифический язык.1

Шумерская цивилизация ознаменовала собой переход от доисторических эпох к историческим временам. Классовые различия все чаще отмечаются археологами после доисторического периода, судя по существующим записям о размерах домов и погребальной утвари. Такое неравенство в уровне благосостояния говорит о растущем влиянии элиты на нормы поведения и закона в обществе.2 Внутри этого класса главный администратор храма, ответственный за распределение подношений, постепенно утратил свою первостепенную важность. На первое место выдвинулся эффективный военачальник, обеспечивающий защиту сельскохозяйственных земель от конкурирующих городов-государств и, по возможности, осуществляющий расширение территории.

Торкильд Якобсен указывает на тот факт, что четвертое тысячелетие и более ранние века были относительно мирными временами, когда насилие носило спорадический характер; в то время как уже в третьем тысячелетии войны стали постоянным явлением. Он также добавляет, что огромные стены, окружавшие города того времени, а также значительные затраты и труд, связанные с их строительством, были признаком военной угрозы.3

Поэтому нет ничего необычного в том, что концепция царской власти получила развитие именно в третьем тысячелетии.

______________________________

1Хотя Кэтрин А. Бард поддерживает такую датировку, она пишет: «Эти две системы письма настолько различны, что кажется, что обе они являются результатом независимых друг от друга изобретений». Бард «Появление египетского государства (ок. 3200–2686 гг. до н. э.)», в книге Иана Шоу (ред.) «Оксфордская история Древнего Египта», стр. 78.

2Ван Де Мьероп «История Древнего Ближнего Востока», стр. 24.

3Якобсен «Сокровища тьмы», стр. 77—78.

В городе Киш, недалеко от Вавилона, «лугалены» («большие люди») сначала защищали свой народ и обширные владения от набегов разбойников и армий, вторгавшихся с Иранского нагорья или из других мест.1

Общественная роль «больших людей» возросла ввиду чрезвычайной важности защиты их собственности, равно как собственности их соседей. Неизбежная конкуренция внутри этой влиятельной и богатой социальной группы привела к тому, что самые сильные и опытные её члены были вознесены на вершину военной иерархии в качестве главнокомандующих. Такой военачальник зачастую считался представителем местного божества (позже уже божества государственного масштаба). Таким образом, он был воином с божественными полномочиями, сочетая прежнюю роль главы храма с ролью военачальника-политика. Одним из самых значительных представителей касты лугаленов был король Урукагина в государстве Лагаш (ок. 2350 г.), который ввел в оборот первый правовой кодекс для защиты граждан своего царства. « (Именно) в этом документе мы находим слово «свобода», употребленное впервые в письменной истории человечества». 2

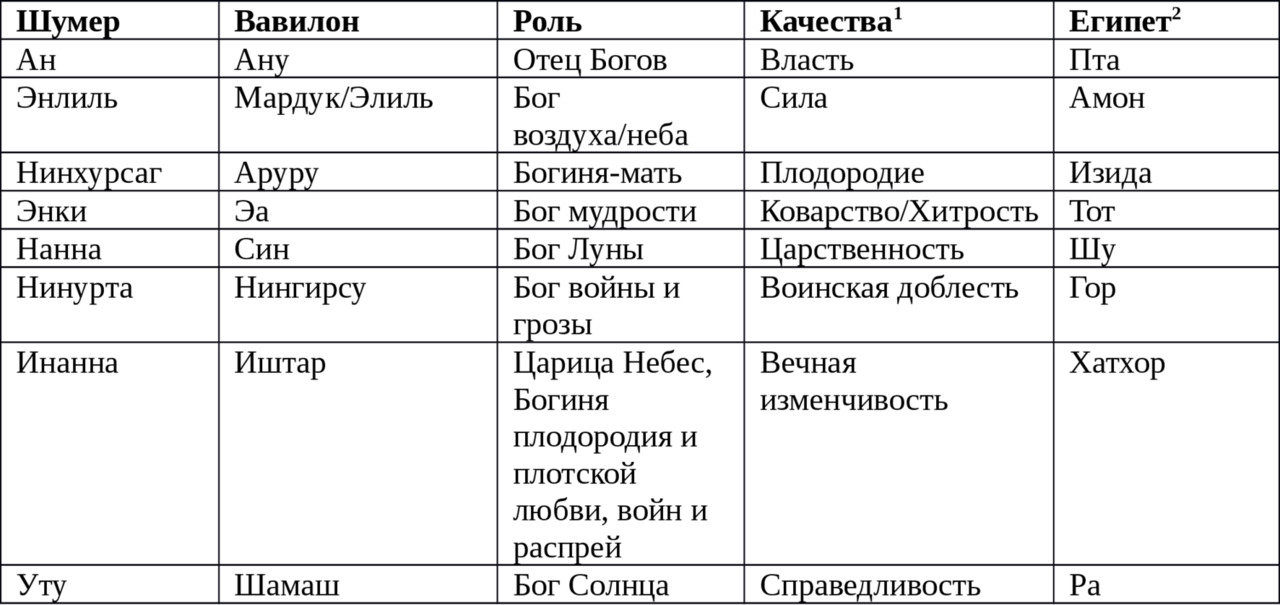

Богатая религиозная традиция Шумера включала в себя богов и богинь, которые основывали и пестовали города и поселения, и чьи культы становились все более распространенными. Позже поклонение им было в значительной степени перенято в Вавилоне, Аккадии и Ассирии. Система шумерского пантеона включает в себя следующие восемь архетипических божеств, встречающихся также во многих других культурах (см. таблицу).

__________________

1Кривачек «Вавилон», стр. 87.

2Крамер «Шумеры», стр. 79. См. также стр. 79—83 для большей информации по этому вопросу.

Ко второй половине третьего тысячелетия политические лидеры отождествлялись с божествами и правили «от их имени», что еще больше стирало различие между их религиозной и светской идентичностью. Имущество и земли царя и общины стали собственностью бога или богини, которые благоразумно назначали правителей и контролировали их. Территориальные споры между разными городами-государствами превратились в ссоры между их божествами-покровителями. Придание власти царей божественного статуса привело к возвышению самой концепции человека. С учётом всего вышесказанного, большую часть последующей истории в этой книге мы свяжем с пониманием концепции имама.

____________________________

1 Эти качества приведены Торкильдом Якобсеном в его «Сокровищах тьмы», глава четвертая, к которой читатель отсылается для получения дополнительной информации о месопотамском пантеоне.

2 Я включил здесь колонку предполагаемых соответствий с современным египетским пантеоном. См. Алистер Кроули, 777, колонки xix и xx.

Аккадский царь Нарам-Син (годы правления 2211–2175) стал первым, кто смог успешно воплотить тождество царя и божества, предвосхитив всю месопотамскую и персидскую концепцию архетипа «богочеловека». Нарам-Син также был первым, кто провозгласил себя «царем четырех четвертей вселенной». 1

После победы над Вавилоном он объявил себя богом и возлюбленным Иштар, объясняя это тем, что его поддерживают божества Энлиль, Даган, Нинхурсага, Энки, Син, Шамаш и Нергал, которые пожелали, чтобы его признали богом Аккада, столицы Аккадской империи (см. ниже). В его честь был построен храм. Хотя подобное поведение было беспрецедентным, Нарам-Син не был последним, кто делал подобные заявления.

Среди священных мистерий Шумера был брачный обряд «hieros gamos», совершаемый смертным царем и богиней Инанной. Обряд этот был призван принести земле плодородие и мир.2

Невообразимо высокий уровень младенческой и детской смертности, а также молниеносное распространение смертельных болезней в густонаселенных городах требовали высокого уровня рождаемости для выживания цивилизации. Исследуя разновидности сексуального гнозиса, Питер Левенда пишет: «Религии Шумера, Вавилона, Египта, Греции, Рима и многих других выражали человеческую сексуальность в религиозных или мистических терминах. Возможно, наиболее интересным из них является обряд „hieros gamos“ или священная свадьба. В этом священнодействии два божественных партнера заключают брачный союз, либо один брачный партнёр являлся смертным, а второй божеством, или же два человека вступали в особо священный брак.»3

____________________________

1Ван Де Мьероп «История Древнего Ближнего Востока», стр. 73.

2Крамер «История начинается в Шумере», стр. 303–324.

3Питер Левенда «Тантрические храмы: Эрос и магия на Яве», стр. 245.

Библейская «Песнь Песней», прославляющая союз небес и земли посредством эроса, аналогична по своей литературной форме и указывает на явное, хоть и невероятное, шумерское влияние.1

«Способность людей к воплощению (очеловечиванию) богов и их сил имеет важное значение, подразумевая, что сами люди могут действовать посредством этих сил». 2

Позже суфизм (эзотерический ислам) включит в свои практики тантрический эротический компонент. Легенда о Старце Горы и Саде Наслаждений, спрятанном в Аламуте, тонко намекает на возможность существования подобного элемента внутренней доктрины ассасинов. Согласно средневековому преданию, молодые ученики (фидаи) Мастера были посвящены в искусство любви женщинами, которых они считали ангельскими существами или гуриями, что напоминает нам об архетипическом мотиве возможности прямого контакта смертного человека с Божественным.3

____________________________

1Крамер, История начинается в Шумере, стр. 316.

2Якобсен «Сокровища тьмы», стр. 39.

3См. приложение 1.

Аккадия

Первая династия Ура была свергнута около 2334 г. аккадским царем Саргоном Великим (ок. 2334–2279 или 2288–2235 гг.) 1, который провел успешную военную кампанию по всему Шумеру.2

Говорят, что Саргон был спрятан своей матерью в корзине из тростника и брошен в воду, благодаря чему он был обнаружен и воспитан каким-то добрым человеком (история, рассказанная почти за тысячу лет до истории Моисея). Саргон сколотил большую постоянную армию. Его правление объединило независимые города-государства в единое целое. Бывшие царьки городов-государств стали губернаторами, и их верность теперь принадлежала Аккаду. Хотя такая стратегия управления, несомненно, была разумной, (мы снова и снова видим её применение на Ближнем Востоке), сохраняющееся стремление к независимости среди этого класса суверенов, возможно, способствовала короткой жизни данной империи. Кроме того, считается, что со временем аккадские цари конфисковали земли предыдущих городских правителей или купили их по искусственно заниженным ценам, объединив их в более крупные сельскохозяйственные поместья, которые затем они передали своим верным сторонникам. Это стало еще одним поводом для недовольства среди местной знати.3

_______________________________

1Дать верные даты указанным правлениям и сражениям, которым более четырех тысяч лет, сложно. Я широко использовал два самых свежих и авторитетных источника, которые смог найти (оба опубликованы в 2016 году), и здесь они расходятся друг с другом на пятьдесят лет. Брайс дает более ранние даты на странице 73. Ван де Мируп дает более позднюю дату на странице 348. Брайс согласуется с завоеванием Саргоном Ура в 2334 году, в то время как Ван де Мируп не называет дату этой победы. В Кише он стал известен как первый в мире царь-основатель империи. Говорящий на семитском языке Саргон, перенес свою столицу из Киша в близлежащую, недавно созданную им столицу Аккад (Агаде). Таким образом, слово «Аккад» означало одновременно народ, империю и язык.

2Крамер «Шумеры», стр. 324; Брайс и Биркетт-Рис, Атлас, стр. 68.