Бесплатный фрагмент - Хоровой дневник

Не узнаю

Трамвай, как назло, полз по проспекту до неприличия медленно. Я то и дело поглядывал в кабину на водителя: старичок в линялом оранжевом жилете, судя по всему, засмотрелся в окно и никуда не торопился. Ему было чем любоваться: октябрь золотил проспект кленами и кружил вихрем листья. Но даже эта прекрасная картина не помогала отвлечься от мысли, что я чудовищно опаздывал! И не куда-нибудь, а на репетицию хора.

И ведь всегда так: стоит пропустить пару занятий — неважно каких, по физике или по танцам, — и мозг начинает вести себя самым досадным образом. Поднимает суматоху, вспоминает все подряд и крутит остатки знаний прямо перед носом. Как ветер, сметающий аккуратные кучи листьев, — без жалости и порядка.

«Ток-ток, током, пироги с соком, с луком, с… Как там дальше?» — я обнаружил, что беззвучно шевелю губами, ритмично «токая» про себя, и от досады тряхнул пакетом со сменкой. Сегодня, говорят, репетируют Гаврилина, скоро большой концерт. Все, наверняка, на нервах, и любая ошибка засчитывается за десять. А тут я: из всего цикла одно произведение дай бог вспомню. «Ток-ток, током, пироги с… С чем там пироги?» Да ну его!

Из желто-оранжевого буйства за окном показалось хорошо знакомое двухэтажное здание. Без шуток — шедевр советской типовой застройки. Оно будто выглядывало на проспект, чтобы проверить: неужели Петя и вправду заставил себя прийти на репетицию? Я сбежал по крутым ступеням в едва открывшиеся двери, и ветер тут же со свистом зашвырнул в салон трамвая охапку листьев.

От остановки до входа в студию — ровно двести шагов, сам считал. Именно столько обычно требуется, чтобы обойти вокруг здания: миновать обшитый пластиком фасад вечно молодящегося продуктового, пройти мимо разношерстных вывесок, свернуть за угол и почти добежать до двери с табличкой «Хоровая студия мальчиков и юношей». Но сегодня этот путь оказался для меня намного длиннее.

На полпути я остановился. Потоптался на месте, затем сошел со знакомого маршрута в сторонку, под яростно опадающий куст бузины, и прислушался. С одной стороны долетал шум проспекта, а с другой — доносилось пение. Мне было точно известно, где находится его источник, и я вглядывался в освещенные окна второго этажа студии. Казалось, даже сквозь задернутые шторы я различал не слишком стройные ряды хористов и взмахи рук дирижера.

«Может, ну ее, эту репетицию? — в который раз за день кольнула мысль. — Сейчас бы домой, чуть подготовиться, а потом уже, в другой раз…» Я осекся, прекрасно понимая, что «другой раз» мог наступить очень нескоро. И не у меня. «Ток-ток, током, пироги с соком, с луком, с перцем, с собачьим сердцем!» — вдруг всплыла в мозгу строчка, не дававшая мне покоя. И как я вообще мог ее забыть?! Должно быть, остальное тоже не потеряно: все вспомнится, стоит только начать.

Взбодрившись на мгновение, я сделал шаг — и снова остановился. Понял, наконец, что дело вовсе не в забытых партиях. Меня беспокоило другое — один печальный и разочарованный взгляд, который я представлял с той самой минуты, как вышел из дома. Я был почти уверен, именно так на меня посмотрит Вадим Александрович. Дирижер концертного хора и руководитель студии, он вряд ли одобрил бы мои злостные прогулы.

«А если проскользнуть незаметно… Да какое там проскользнуть, опомнись уже!» — тщетно уговаривал я себя, продолжая прислушиваться. Репетиция была в самом разгаре:

— Кони дареные, весело на душе! — грянули басы так, что с соседней березы взвилась ворона. Видимо, она совсем не разбиралась в музыке.

Я стоял, понимая, что единственное произведение, более или менее осевшее в моей памяти, исполняют прямо сейчас. За ним споют следующее и следующее, затем хор стихнет, а через несколько минут в этот двор хлынет толпа мальчишек, которые пронесутся мимо и даже не заметят меня, намертво застрявшего под этой бузиной.

— Весело на душе, весело на душе, — доносились ритмичные раскаты со второго этажа, а я лишь морщился в ответ: «Ой, невесело, ребята, на душе! Ой, паршиво!»

У входа в студию начали собираться взрослые: в основном мамы и бабушки, которые шли забирать по домам альтов и дискантов — самых младших голосистых мальчишек. Взрослые ненадолго замирали под окнами, поднимали взгляды и вслушивались, будто пытаясь различить в сотне голосов единственный — родной и знакомый. Так и стояли они, обратив лица к небу, словно именно оттуда сквозь осенние облака спускались звуки музыки. И ведь мое место было там, на втором этаже, до которого взрослые отсюда могли дотянуться только слухом.

Лист бузины приземлился мне на шапку. Я махнул головой и зашагал к двери с табличкой. «На пять минут — так на пять минут. Да — виноват. Да — мог бы и раньше объявиться. Да — ничего не помню, но буду стараться. Не велите казнить».

На полном ходу обогнав пару чьих-то бабушек, я перешагнул — почти перепрыгнул — порог студии. Меня встретили взгляды одиннадцати гипсовых хористов, пристально смотревших поверх папок с внушительной скульптуры — подарка от студентов художественного училища. Эти лица я хорошо знал и легко отмахнулся от их немого укора, скидывая на ходу куртку и запихивая шапку поглубже в рукав. А вот другое лицо, не спускавшее с меня глаз, настоящее, живое и морщинистое, было мне незнакомо. Судя по всему, за время моего отсутствия в студии появилась новая вахтерша.

— Вы, молодой человек, куда? — спросила она меня, поблескивая любопытными глазами. — Репетиция-то все, пара минут осталась.

— Да я туда… в большой, — я кивнул куда-то в потолок, надеясь избежать расспросов.

— Партии сдавать, что ли?

— Да-да, партии! — крикнул я, уже взбегая по лестнице, и прибавил полушепотом, чтобы не вышло вранья: — Только не сдавать, а получать!

Голоса, навстречу которым я несся по ступеням, становились все громче, громче — и вдруг стихли. Когда я оказался перед дверями класса, молчание сменили грохот стульев и топот. Мгновение, и пестрый поток хористов вырвался на свободу: мальчики устремились к лестнице, унося с собой и музыку, которая просто не могла существовать отдельно от них. Я слышал, как смех басов гудит теперь где-то внизу, в гардеробе, как младшие высокими тонкими голосами наперебой обсуждают то мультики, то футбол. Видимо, на втором этаже я остался почти в одиночестве. Заложив руки за спину, как арестант, я сунул нос в большой хоровой класс. Духоту прорезал холодный осенний воздух, влетавший в только что открытое окно. Поднимавшийся ступенями амфитеатр был вкривь и вкось заставлен стульями, а внизу чернел гладкими боками рояль. За ним, раскладывая партитуры по папкам, стоял Вадим Александрович.

Я чуть кашлянул, но этот стратегический звук затерялся, сливаясь с шелестом нот и раздуваемых ветром занавесок.

— Здравствуйте! — тогда сказал я, стараясь звучать как можно более уверенно и деловито: в идеале, как диктор теленовостей. Но вышло все наоборот: голос дрогнул и прозвучал, скорее, сразу виновато. Вадим Александрович поднял глаза.

— Здравствуйте… — проговорил он, внимательно рассматривая меня и чуть хмурясь. Несколько тяжелых мгновений прошло в тишине. Я все надеялся увидеть в его лице знакомое выражение: улыбку будто бесконечной бодрости, способную в один миг зарядить стоголосый хор. Но вместо нее я находил только внимательный взгляд. Наконец, Вадим Александрович вздохнул и покачал головой:

— Не узнаю, — сказал он, поставил локти на крышку рояля и принялся еще тщательнее меня рассматривать. Словно энтомолог, наткнувшийся на доселе неизвестного науке жучка.

Я понятия не имел, что на это ответить, и просто улыбнулся в бороду. Вероятно, из-за нее Вадим Александрович меня и не узнавал. Однако через пару мгновений он вдруг ухмыльнулся и махнул на меня рукой: видимо, в неизвестном жучке удалось опознать давно открытый и хорошо изученный вид.

— Петя, — он еще раз махнул рукой с таким видом, какой бывает только у взрослых, заставших детей за каким-нибудь нелепым и безобидным хулиганством. — Ой, Петя! Давненько тебя не было, да?

— Восемь лет, — признался я и почувствовал, будто с моих плеч свалилась гора размером с концертный рояль.

— Восемь лет, — повторил Вадим Александрович и задумчиво забарабанил пальцами по корешку папки. — Ты как, только поздороваться пришел или…

— Попеть! — выпалил я. — Если можно. Позаниматься. Возьмете… обратно?

Тут Вадим Александрович, наконец, так знакомо улыбнулся, привычно опустился за рояль, откинул крышку и сразу взял первый аккорд:

— Попеть — это можно. Давай!

— Что, прямо сейчас?! — я почувствовал, как лицо под прикрытием бороды наливается краской.

— Конечно, — он снова взял аккорд. — Вперед, на «ма-ма-ма»!

Старый рефлекс беспрекословно слушаться дирижера заставил меня выпрямиться в струнку и выдавить из себя первые три ноты. А за ними еще три, потом еще три: все выше и выше взбирались по клавиатуре пальцы дирижера, а я пытался поспеть за ними и вытянуть эти тройки несчастных нот дрожащим, непослушным голосом.

— Ма-ма-ма-а-а! — наконец сорвался я в омерзительный фальцет. Вадим Александрович молча опустил крышку рояля. Я понял, что мое неожиданное выступление оказалось совершенно провальным: «Вот тебе и попел. Хотя разве не этого стоило ожидать?»

— Сорок пятую возьми.

— Что?

Я перестал бурить глазами пол: Вадим Александрович уже снова занялся листами с партитурами.

— Возьми сорок пятую, будет твоя, — повторил он и подтолкнул ко мне толстую папку с нотами всего репертуара концертного хора. — Посиди пока в тенорах. Басов очень много. Репетиции трижды в неделю, в субботу — сводная с мальчиками. Поначалу может быть трудновато, голосу надо привыкнуть, но если не будешь пропускать занятия, — он выразительно глянул на меня, — то быстро вернешься в строй.

Будто онемев, я вцепился в папку и просто кивал. В конце концов мне на ум пришло только одно слово:

— Спасибо, — сказал я и бочком отступил к двери, слегка опасаясь, что Вадим Александрович еще может передумать. — Ну, я тогда… пошел учить.

— Учи-учи, и в первую очередь — Гаврилина. Скоро большой концерт.

Привычным и уже было забывшимся путем я бежал в гардероб, вспоминая знакомую тяжесть папки, эхо собственных шагов и веселье, с которым я всегда спешил домой из хора.

— Ну как, сдали свои партии? — спросила вахтерша, пока я натягивал куртку.

— Сдал! — выдохнул я, почти не приврав. — Все отлично!

— Вот и поздравляю, — она усмехнулась. — Тем, кто не ходит на репетиции, обычно это не удается. А вы, видать, счастливчик.

Мы глянули друг на друга, и я понял: она не хуже меня знала, что партии в концертном хоре сдают только самые младшие мальчики, но никак не юноши.

Ни дождь, ни скопление пассажиров в метро не могли согнать с моего лица блуждающую улыбку. Под шум вагонов, несущихся по тоннелю, отлично размышляется о событиях прошедшего дня, а может, даже минувшего месяца или года. Вот и сейчас мысли о хоре унесли меня в прошлое, полное музыки и беспечного мальчишеского веселья, в те времена, когда для нас, обладателей высоких и чистых детских голосов, пределом мечтаний были гастроли или летний хоровой лагерь. Мне захотелось вспомнить то время хорошенько, во всех деталях, чтобы никогда уже не забыть…

В вагоне мигнул свет, предвещая скорое прибытие на станцию, и в тот же миг в моей памяти мелькнуло нечто важное — хоровой дневник! Одна из тех самых тетрадок, что Вадим Александрович просил нас вести во время гастролей по Германии. Где же она? Потерялась при переезде? Нет, не может быть.

В плотном вечернем потоке пассажиров я выбрался из метро с новой волнующей целью — найти свой дневник.

Раз — часы, два — часы

В каждом доме есть такое место — на дальней полке или вовсе на антресолях, — где хранятся самые памятные вещи. Это не кубки или грамоты, даже не альбомы с фотографиями — а записки от старых друзей, школьные дневники и детские рисунки. Настоящие реликвии, которые, попав к нам в руки, заставляют замереть и хоть на миг погрузиться в воспоминания.

Все это, конечно же, хранилось и у меня, запрятанное в глубине полок солидной библиотеки. Именно туда я нырнул с головой, едва вернувшись из студии, хотя желудок громко намекал, что для начала неплохо было бы покопаться в холодильнике. Но нет, первым делом — пища для ума и сердца, а уже после — пельмени. Как я и предполагал, вскоре поиски завершились успехом: из пыльной темноты явилась красивейшая, как мне когда-то казалось, тетрадь. С цветами и потеками какого-то блестящего клея на обложке, очень модного в те времена, когда нам в руки редко попадало что-то интереснее тетриса.

«Дневник Пети Полежаева» — было аккуратно выведено маминой рукой на форзаце.

«Петя хороший пацан» — утверждала надпись, сделанная другим взрослым почерком на последней странице.

Я усмехнулся и отправился готовить незатейливый ужин. Вода набиралась в самую большую кастрюлю, а я просматривал страницу за страницей, выхватывая из текста знакомые названия, имена и обрывки забытых историй, — до тех самых пор, пока вода не полилась через край мимо раковины. На этом дневник пришлось отложить и взяться за тряпку, но вскоре, щедро добавив масла к горячим пельменям, я снова открыл чудесную тетрадь: основательно и с самого начала.

«30.11.09. И вот, наконец, наступил этот долгожданный день — день нашего отъезда в Германию. Встать пришлось в 7:00. Есть совсем не хотелось, и в голове крутилась только одна мысль: поскорее бы в автобус! Собранные вещи со вчерашнего дня ждали в коридоре».

«Недурной слог для одиннадцатилетнего», — подметил я и вспомнил то утро после короткого неспокойного сна. Ночь перед гастролями напоминает ночь перед Новым годом: можно часами лежать с закрытыми глазами и твердить себе: «Уснуть, надо скорее уснуть!» Разница лишь в том, что последнее декабрьское утро начинается с подарков под елкой, а гастрольное — с чемодана. Поэтому я, как и большинство хористов, той ночью почти не сомкнул глаз. Думаю, они бы со мной согласились: гастроли намного лучше Нового года.

Трудно даже представить ощущение праздника, приключения, свободы и дикой ответственности одновременно. А еще нестерпимого желания купить побольше лакрицы и рождественских кренделей на немецкой ярмарке. Но это лишь часть того, что кроется за словом «гастроли». Готовиться к ним начинали еще летом: разучивали партии к новым произведениям, доводили до совершенства старые. Из сотни хористов в Германию ехали только сорок — и каждый хотел попасть в их число. Что уж говорить, конкуренция была бешеная. Старались изо всех сил, предвкушая великую награду: освобождение от школьных занятий, целый автобус мальчишек, который от концерта к концерту колесит по городам Европы, гигантский паром до Стокгольма и ежедневные приключения.

Когда, наконец, объявляли список гастролеров, можно было спокойно выдохнуть. Наступал черед родителей напрягаться и суетиться. В то время, когда у нас в головах не оставалось ничего, кроме нот и мармеладных мишек «Харибо», взрослые носились с разрешениями на выезд, валютой на карманные расходы и сменным бельем, о котором, впрочем, некоторые мальчики вспоминали крайне редко.

За годы обучения в хоре я выявил три главных правила, нарушая которые попасть на место гастролера было просто невозможно. «Не опаздывать и не пропускать репетиции. Не лениться. Знать меру веселью». На первый взгляд, ничего сложного, но на деле справиться с этими предписаниями могли далеко не все.

Пока в студию тебя провожает кто-то из родителей, не опаздывать на репетиции кажется самым простым делом на свете. Но стоит только приобрести некоторую самостоятельность в вопросах передвижения по городу — и пиши пропало. По дороге всегда найдется парочка слишком примечательных вещей, которые заставят тебя остановиться на минуту-другую. А может, и на пятнадцать. Например, компания встреченных одноклассников или первый лед, стянувший лужи тонкой коркой, по которой так приятно бить пяткой. Раз топнул, два топнул — и уже опоздал.

Если бы Вадим Александрович был более строгим, он бы, наверное, запирал дверь в класс после начала репетиции. Но он оставлял ее открытой, и опоздавшие то и дело вбегали из коридора на полусогнутых ногах, втягивали головы в плечи и втискивались в нужный ряд хористов. По пути они хватали из огромного стеллажа свои нотные папки и всячески отвлекали присутствующих от работы. Чаще всего Вадим Александрович терпеливо не обращал на них внимания, но все понимали: одно дело репетиция, а совсем другое — автобус, паром или концерт. Во время гастролей ценны бывают каждая минута и каждый шаг, там опаздывающим не место.

В один из осенних дней, когда все изнемогали, ожидая узнать список сорока счастливчиков-гастролеров, прямо над проспектом повисла огромная и толстая туча. Она словно цеплялась темным брюхом за верхушки тополей и поливала дождем все, до чего дотягивалась. Пели под дробь капель, бьющих по стеклам, и стук двери, которая закрывалась вслед за очередным мокрым опоздавшим. Когда третий мальчик вбежал в класс, оставляя за собой дорожку воды на паркете, Вадим Александрович подал хору знак остановиться.

— Здравствуй, Ваня, — сказал он в наступившей тишине — даже дождь будто примолк на мгновение. — Ты знаешь, во сколько начинается репетиция?

— В шесть, здрасьте, — ответил мальчик и насупился.

— В шесть, — повторил Вадим Александрович и постучал по циферблату наручных часов. — А сейчас сколько?

— Шесть десять. Простите.

— Правильно. Больше не опаздывай. С шестого такта, пожалуйста.

Едва мальчик занял свое место в первом ряду дискантов, а хор снова взял аккорд «Лакримозы», как дверь опять хлопнула. Тишина, воцарившаяся от взмаха дирижерской руки, встретила очередного крадущегося юношу.

— Здрасьте, — прогудел он и потянулся за папкой с нотами.

— Здравствуй, Стас, — Вадим Александрович указал на старенькие часы, пристроенные рядом на подоконнике. — Когда начинается репетиция?

— В шесть.

— А сейчас сколько?

— Шесть двенадцать.

В зале кто-то тихо прыснул.

— Правильно, — невозмутимо кивнул Вадим Александрович. — Садись на место. С шестого такта, пожалуйста.

Когда на пороге появился следующий опоздавший, хор снова смолк, а дирижер со вздохом вынул новые часы из ящика стола — на этот раз электронные.

— Сколько времени?

— Шесть семнадцать.

По рядам захихикали: видимо, кому-то происходящее уже не казалось забавным совпадением. За следующие десять минут в класс вошли еще четверо, и каждого из них встречал один и тот же вопрос: «Сколько сейчас времени?» Затем неизменно появлялись новые часы: из тумбы, из-за шкафа — они становились все больше и больше, пока дело не дошло до приличных настенных часов в позолоченной раме. Хористы с восторгом ожидали следующих запоздавших мальчиков, гадая, когда же запас часов иссякнет, где скрываются следующие и мог ли Вадим Александрович припасти часы еще больше предыдущих? Надо сказать, извлекал он их с мастерством и невозмутимостью фокусника, чем совершенно сбивал с толку опоздавших.

И вот, наконец, спустя добрых полчаса после начала репетиции, ко всеобщему счастью, на пороге класса появился бас — почти взрослый Коля, который к своим восемнадцати годам успел обзавестись не только бородой, но и репутацией заядлого прогульщика.

Раздался хохот, а Вадим Александрович, снова вздохнув, направился к роялю.

— Ну, Николай… — он поднял крышку, и хор едва не полег, представляя, что сейчас произойдет. — Во сколько начинается репетиция?

— В шесть, — виновато пробасил тот, не понимая, чем вызвано веселье в классе.

— В шесть… — Вадим Александрович погрузил руки в недра рояля, поднапрягся и с видимым усилием под вздохи восторга вытащил часы, по размеру мало уступавшие вокзальным: с черными коваными стрелками и просто гигантским циферблатом. — А сейчас… уф! Сколько?!

Мне до сих пор интересно, откуда взялись и, главное, куда после пропали эти часы. Очень уж они смахивали на те, что украшают Биг-Бен.

Как бы ни было трудно добраться до репетиции вовремя, еще сложнее дело обстояло с третьим и, наверное, главным правилом: «Знай меру веселью». Самое обидное, что взрослое понимание «меры» не всегда совпадает с детским. Порой оказывается невозможно понять, в какой момент ты еще безобидно радуешься жизни, а в какой — злостно нарушаешь дисциплину. Поэтому мы веселились все, то и дело переходя тонкую грань между допустимым и наказуемым, отчего становились равно виноватыми и имели равные шансы попасть в число гастролеров.

Однако встречались и такие ребята, которые умудрялись выделиться даже из толпы. Одним из них был Артёмка, который не упускал ни малейшего шанса показать себя. Чаще всего его многочисленные выходки оказывались хорошо спланированным выступлением: эдакой комедией с долей варварства. Например, опаздывая на репетицию, он врывался в класс, громко, явно не от всего сердца извинялся, отвешивал поклоны, затем хватал свою папку из стеллажа и тут же ронял ее — он умел делать это так ловко, чтобы непременно рассыпать по полу ноты.

Мальчики, разумеется, обожали Артёмку за всяческие шуточки, которые он сочинял на ходу, и порой выводил этим из строя сразу половину хора. Что таить, голос у него тоже был выдающимся, но партий солиста ему никогда не давали — не хотели рисковать и дарить ему лишний повод подурачиться. Впрочем, он справлялся и так, частенько меняя слова в произведениях и каким-то неведомым образом подначивая младших повторять за ним. И, когда во время исполнения канона «Эхо» одна часть хора тянула: «Попробуй спеть балладу», — а вторая тихо, но довольно отчетливо отвечала: «Попробуй съесть гранату», — Вадим Александрович безошибочно определял, чья это была задумка.

Артёмка явно считал, что его запоминающаяся личность и голос перевешивают порождаемый им бедлам. И то, что в конце концов он не попал в список гастролеров, стало для него трагичной неожиданностью. Поговаривали, что он собирался даже бросить хор — настолько велика была обида. Однако на первой же репетиции после турне и новогодних праздников дверь студии грохнула, и Артёмка, кланяясь и извиняясь, уронил на пол папку с нотами.

Пельменей хватило только на первые несколько страниц дневника, и, покончив с ужином, я перебрался в кресло, чтобы до самой ночи погрузиться в текст, воспоминания и прекрасный дух рождественских приключений.

Каждый год они начинались для гастролеров одинаково:

«У студии уже стоял автобус. Когда мы расселись по местам и намахались родителям, он выехал из двора и покатил в сторону Финляндии».

Казино и сбежавший викинг

Если бы одиннадцатилетний я знал слово «диалектика», то, вернувшись домой, ответил бы на мамин вопрос: «Как прошли гастроли?» — именно так: «Сплошная диалектика!»

С одной стороны, гастроли — это работа, без всяких прикрас. Долгие переезды, чемоданы, десятки концертов, репетиций и, наверное, сотни «пропетых» часов, проведенных на ногах. А с другой — это каникулы, за которые каждый из нас без раздумий отказался бы от целого лета, если бы где-то в мире существовал «обменник лучших дней детства». Зачем море, дача, речка, если есть дом в Штелле, где можно распевать рождественские гимны прямо за праздничным столом? Но об этом месте я расскажу чуть позже.

Если во время гастролей совершенно непонятно, что ты делаешь: работаешь или отдыхаешь, то еще труднее оказывается противоречие «свобода — дисциплина». Может представиться, будто ты, наконец, вырвался из-под родительского крыла: получил ключ, например, от трехместной каюты на теплоходе «Викинг Лайн» и до самого вечера можешь делать абсолютно все, что хочешь. В твоем распоряжении компания друзей, восемь палуб, огромный холл, ресторан, парочка кафе, десяток сногсшибательных лифтов и даже казино. Но это лишь одна сторона гастрольной диалектики — весьма условная. Вторая, как выясняется на практике, намного более реальна и весома. Сколько бы мнимой свободы у тебя ни оказалось, распоряжаться ей ты будешь с умом и даже с опаской. Потому что разочаровать Вадима Александровича — это именно то, чего не хочет никто из хористов. Встретить его укоризненный взгляд куда страшнее, чем потерять добрый десяток баллов.

Баллы… Это слово, совершенно гениальное, как по мне, подпитывает нужную сторону гастрольной диалектики, а именно — работу и дисциплину. При этом оно ассоциируется у мальчиков исключительно со свободой и мишками «Харибо». Баллы — это особая хоровая валюта, которую в конце гастролей можно обменять по очень выгодному курсу: один балл — один евро. Дня обналичивания ждут сильнее Нового года, ведь, получив в кошелек пригоршню честно заработанных монет, хористы отправляются в свободное турне по немецкому торговому центру или рождественскому базару. Там детская система навигации справляется на отлично, прокладывая маршрут через все магазины игрушек и сладостей, через лавки с праздничными крендельками, кексами-штолленами и жидким льдом, который красит язык. Хоть в дороге запасы купленных конфет истощаются, домой хористы возвращаются с туго набитыми рюкзаками, будто совершив набег на шоколадную фабрику.

Поскольку во время гастролей мальчики действительно работают, то и награда эта оказывается справедливой и заслуженной. Но зарабатывают ее далеко не только концертами: есть множество способов получить парочку баллов в свою копилку. Список этих способов — добрых дел — Вадим Александрович всегда оглашает заранее: уборка в комнате — один балл, дежурство по посуде — два балла, помощь с чемоданами — еще один балл… Список этот длится и длится, ребята кивают, уже чувствуя, что с легкостью накопят на целую тележку сладостей, но в один миг их настроение резко меняется. Начинается раздел «Минусы». Дело в том, что, кроме поощрительного эффекта, баллы обладают еще и педагогическим порицательным воздействием. Иными словами, их можно получить, а можно и потерять. Гудишь после отбоя? Минус балл! Твой чемодан набит грязным и мятым бельем, под которым спрятан двухнедельный бутерброд? Минус два балла!

Думаю, суть ясна. Бывали случаи, когда особо отличившиеся лишались большей части своего гонорара. Но они не возмущались — знали, что за дело. Моим личным рекордом стали тридцать потерянных баллов, которые сейчас рука не поднимается перевести в рубли. Впрочем, остатков утерянного богатства вполне хватило, чтобы купить все, чего пожелало детское сердце: пару килограммов лакрицы и машинку на пульте. Не хватило только на электрогитару — к счастью.

Если бы я умел рассуждать о подобных вещах в свои одиннадцать лет, то, наверное, именно об этой двойственной природе гастролей думал бы в первый день поездки. Нам предстояли переезд до границы, русская таможня, сменяющая ее финская, проверка документов, снова длинный переезд до прибрежного города Турку, где нас ждал…

— Паром! Ты на нем уже плавал? — из-за спинки автобусного кресла впереди показалась голова Феди Прутова. Светлоглазый, светловолосый и будто весь какой-то светящийся от восторга, он улыбался, выставив два больших белоснежных зуба, у которых не хватало парочки соседей.

— Плавал в прошлом году, — ответил я, чувствуя себя совершенно взрослым и чрезвычайно опытным по сравнению с Федей. Ему на вид нельзя было дать больше восьми.

— Круто! А правда, что автобус заезжает прямо внутрь корабля?

Я кивнул.

— И по нему можно прямо погулять?

Я снова кивнул.

— И там правда есть казино?!

— Есть, — тут, наверное, глаза загорелись и у меня. Я заговорщически подался вперед, Федя затаил дыхание и уткнулся своей парочкой зубов в чехол подголовника, надетый поверх спинки кресла. — Если найти линейку или бумажку, то из-под автоматов можно вытащить кучу монет, — прошептал я.

— А откуда они там? — еле выдохнул в ответ Федя.

— Закатываются, когда их роняют. Только никому не говори!

Федя прижал палец к зубам и сполз по спинке на свое место.

— Поскорее бы доехать, — через мгновение донесся его приглушенный голос.

— Скорее бы, — вздохнул я и уставился в окно.

«Прошло два часа. Все виляют то справа, то слева от дороги зеленые елки и голые деревья. Как же мне надоело! Когда же будет обед?! Уже десять часов! Поскорее бы на паром.

Пообедали в 12:01».

Переезд первого дня кажется одним из самых долгих. Должно быть, оттого, что ты не просто едешь, как во все остальные дни, а ждешь, прилипнув носом к окошку, когда за ним появится вожделенный пункт Б — город Турку с кирпичными башенками соборов, узкими старинными улочками и огромным морским портом.

— Паспорта! — этим словом Вадим Александрович, как всегда, возвестил о том, что мы проделали ровно треть пути.

Снаружи замаячили красные столбики нейтральной зоны между странами, мальчики оживились, повыдергивали наушники и высунулись в проход. Перед проверкой на границе каждый получал в руки свой драгоценный документ, а после — сразу сдавал его взрослым в общую папку. Эта процедура почему-то всегда вызывала у меня легкую панику, но, к счастью, каждый раз страхи были напрасными: ни со мной, ни с паспортом так ничего и не произошло.

Когда автобус остановился, в салон зашла пара представительных мужчин в зеленых фуражках. Видимо, день у них выдался настолько хорошим, что оба козырнули с залихватским видом, перекинулись какой-то шуткой с водителем, посмеялись, а потом уже взялись за проверку документов. Минут через пятнадцать мы махали им вслед, а автобус потихоньку переползал из одной страны в другую. То, что мы покинули Россию, стало понятно сразу, едва дорогу преградил полосатый шлагбаум, отделявший нас от Финляндии. В узком коридорчике между креслами оказались два субъекта, будто бы сбежавшие из какого-то боевика: черные очки, провода раций, квадратные подбородки и странные, агрессивного вида шапочки — что-то среднее между пилоткой и котелком. На груди у каждого — бело-синий финский флаг, который нам привычнее было видеть на пачках с импортным стиральным порошком. Разумеется, появление этих субъектов вызвало у нас благоговейный трепет, особенно когда один из них прогудел: «Паспортс, плиз!»

Они двинулись между креслами, всматриваясь в лица и фотографии, и уже почти добрались до нас, когда я услышал плач.

— Ты чего? — я осторожно глянул между спинками кресел и удостоверился — ревел Федя Прутов. И не просто ревел, а судорожно размахивал руками, пытаясь рыться в рюкзаке и всех карманах своей одежды одновременно.

— Паспорт… паспорт!.. — только всхлипнул он в ответ.

— Ты ведь только что его показывал!

— Да…

— Он же был у тебя в руках!

— Да… а теперь его нет!..

Если честно, от происходящего хотелось засмеяться, да только Федино отчаяние подсказывало, что случай и правда серьезный.

— Да где же, ну где!.. — все бубнил он, выкидывая из карманов леденцы, салфетки и кучу непонятного хлама прямо на сиденья. — Где, ну где!..

Чем быстрее приближалась маячившая над креслами шапочка пограничника, тем громче становился Федин голос. В конце концов он перешел в крик, пронесшийся по всему автобусу и явно пересекший финскую границу без всяких документов:

— Да где… Вадим Александрович!!! Я потерял паспорт!!!

Дирижер реагирует быстрее, чем пограничная служба, и действует эффективнее — это умозаключение с того самого дня засело у нас в подкорке.

— В чем дело? — не успело эхо Фединого крика стихнуть над простором Финляндии, как дирижер уже все понял и присоединился к поискам.

Уж не знаю, что помогло ему решить «загадку пропавшего паспорта»: дедуктивный ли метод, интуиция или просто огромный опыт работы с мальчишками, которые то и дело что-нибудь теряют. Но Вадим Александрович нигде не рылся и ничего не разбрасывал: он медленно оглядел результаты Фединых «раскопок» и что-то тихонько спросил. Затем парой легких движений он проверил щель между креслами, заглянул за откидной столик и даже отогнул край давно не белого чехла, закрывавшего подголовник на кресле впереди. Именно оттуда, под дружный вздох свидетелей этого расследования, прямо Феде на коленки выпал паспорт в цветастой обложке.

— Не знаю, как это вышло, — Прутов хлюпнул носом и застенчиво улыбнулся парой зубов. — Я нечаянно.

— Теперь постарайся сложить все, что раскидал, в рюкзак, Федя. В рюкзак! — Вадим Александрович подмигнул и уступил место финскому таможеннику.

До Турку добрались без происшествий. На подъезде к городу мальчики снова оживились и прильнули к окошкам. Я перебрался поближе к водителю: уж лучше встретиться с бумажным пакетом для «укачанных», чем пропустить великолепное зрелище — прибытие в порт. Свободное местечко удачно нашлось рядом с Гришей Стрельнинским, кругленьким и пухлогубым альтом с ангельским голосом и недетским утробным смехом. Впрочем, теперь даже он примолк и только кивал на лобовое окно автобуса: там, как на экране в кинотеатре, появлялись удивительные, непривычные пейзажи. Сначала вдоль дороги потянулись маленькие аккуратные коттеджи, затем вдали, над кромкой голого леса, показалась кирпичная готическая башня. Несколько минут, и автобус уже катил по чересчур узкой улочке, еле вписываясь в белоснежную разметку на ровном, как каток, полотне дороги. Появление на экране-стекле гигантского теплохода наполнило автобус гомоном и попискиванием: белый борт с красной окантовкой по ватерлинии, ряды окошек-иллюминаторов; огромная труба, которая, по версии младших, нужна кораблю, чтобы гудеть, и целый флот спасательных шлюпок, развешенных, как шары на елке, — все это многие из нас видели впервые в жизни. Меня больше всего впечатляла надпись, занимавшая добрую половину борта: «Викинг Лайн».

Когда вопросы с документами и парковкой были решены, Вадим Александрович поднялся для напутственного слова.

— В течение получаса автобус вместе с нами заедет в трюм. До этого времени нужно собрать вещи и проверить, что вы не забыли в салоне телефоны или что-нибудь ценное, — Вадим Александрович выразительно глянул на Федю. — Когда мы окажемся внутри, я попрошу вас разбиться на тройки и подойти за ключами от ваших кают. Обязательно запомните номер палубы. К семи часам все должны быть на ужине. После отбоя из кают не выходить, на открытую палубу не подниматься и не беситься. Большой ресторан и казино посещать, естественно, нежелательно.

Он продолжал говорить, но я, как ветеран прошлогодних гастролей, уже все знал и бессовестно предавался мечтаниям: перед моими глазами расстилались мягкие откидные койки, проносились скоростные лифты — настоящий аттракцион, причем бесплатный; и, разумеется, горела праздничными огнями одиннадцатая палуба — местный Невский проспект, Бродвей и Диснейленд одновременно. Я так замечтался о чудесных, пыльных монетках, которые можно наковырять из-под автоматов, что не сразу услышал вздох недоумения, пронесшийся по автобусу. Вадим Александрович тоже:

— Завтра утром мы прибываем в порт Стокгольма… — продолжал он, пока его речь не прервали крики — и на этот раз не радостные.

Кто-то из мальчиков показывал в лобовое окно за спиной дирижера, а кто-то просто замер с раскрытым ртом. Даже водитель автобуса, не сдержавшись, прокомментировал происходящее сложным словесным конструктом — видимо, морской терминологией. Наконец, Вадим Александрович обернулся и замер на полуслове: красавец «Викинг Лайн» отдал швартовы и медленно отплывал от причала. На открытых палубах виднелись крошечные фигуры пассажиров, в сгустившихся сумерках мерцали кружочки иллюминаторов в уже заселенных каютах. В завершение картины теплоход издал великолепный низкий гудок, пронесшийся над портом и холодным северным морем. Федя снова заплакал.

Оцепенение взрослых длилось не больше секунды: они подхватили папки с документами и вылетели из автобуса. Воцарилась тяжелая печальная тишина. Мальчики не могли оторвать взгляда от удаляющейся кормы корабля, словно Ассоль, которую забыли где-то на причале. Самая приятная черта детства — вера во всесильность взрослых. Кажется, они могут решить любую проблему и справиться с любой задачей, стоит только подождать и не путаться под ногами. Но в ту минуту, когда «Викинг» на прощанье мерцал нам огоньками — не хватало только алых парусов, — я усомнился в том, что взрослым удастся исправить положение.

— Скажут ждать следующего, как пить дать, — вещал с задних рядов сварливый первый тенор по фамилии Мишин. — Будем тут сидеть до завтрашнего дня. Как спать? Да прямо так, Феденька, на кресле. Захочешь — и стоя уснешь. Паром — это тебе не такси, его не вернешь вот так запросто, если он отплыл.

Мишин говорил все громче и громче: голос-то у него был хороший, академически поставленный, как и юношеская жажда внимания — почти профессиональная.

— Почему нельзя его вернуть, он же недалеко уплыл? — пискнул Федя.

— Да потому, что это лайнер! Ему, чтобы из порта даже носом выйти, нужны буксиры, он слишком большой. Неманевренный!

«Завтра — это ничего, — думал я. — Можно и подождать. А если нас отправят домой? Если не вернут билеты, а новые мы уже не купим?»

Эта мысль испугала меня настолько, что я поджал губы и глянул на своего соседа. У него вид был не лучше. А где-то в хвосте все еще продолжалось выступление: Мишин солировал, Федя хныкал вторым голосом.

— Никто не станет из-за одного автобуса разворачивать целый паром. Я вам точно говорю, был у меня один случай…

«Бу-у-у-у-п!» — академического тенора перекрыл мощный гудок, а следом за ним — не менее громкий крик кого-то из младших: «Смотрите, смотрите, он возвращается!»

— Да не может быть! — Мишин даже вскочил, собираясь, видимо, поспорить с более высокой позиции, но тут же передумал. Теплоход дал задний ход.

Уж не знаю, что это было за волшебство. Как после объяснили взрослые, портовая служба просто поняла свою ошибку, связалась с капитаном и велела тому вернуться. К ликованию четырех десятков мальчишек, гигант-паром с поразительной точностью пришвартовался кормой. Возвращение Вадима Александровича встретили дружным «ура!». В автомобильный трюм хор въезжал, как полководец в осажденный город — с восторгом победителя.

— Мишин, Колокольцев, Вайц, — приступил к раздаче ключей Вадим Александрович. — Прутов, Полежаев, Стрельнинский. Федя, где твои вещи? Не потеряй, пожалуйста. Каюта двести шестьдесят, вторая палуба.

Из трюма лифт привез нас в огромный холл. Здесь трудно было поверить, что ты находишься на корабле. Казалось, мы попали в шикарный отель: сотрудники с воротничками, полы с коврами, на диванах — солидные пассажиры вполголоса переговариваются будто на всех европейских языках сразу. Федя вцепился в мой рюкзак, я из вежливости подпихнул вперед Гришку: раз ему дали ключ, так пусть и идет первым. Он, к счастью, был не против, выпятил и без того выдающиеся губы, весь еще больше надулся и направился к лифтам. Минут через двадцать, накатавшись по палубам и наплутавшись по коридорам, мы, наконец, распахнули дверь своей каюты.

— Смотрите, тут койки! — ахнул Федя и рухнул на перину так, словно весь путь из Петербурга он сегодня проделал пешком.

— А ты думал, что здесь будет? Гамаки, как у пиратов? — Гриша захохотал и плюхнулся на соседнее место. — Когда там ужин?

— Через час, — я глянул на часы и забросил рюкзак на оставшуюся койку. — У нас еще полно времени, чтобы сходить…

— В казино! — хором крикнули Федя с Гришей и вскочили с постелей.

Одиннадцатая палуба! Предел сегодняшних мечтаний, сияющая и кружащая голову, как парк аттракционов летним вечером! На нее мы поднялись подготовленными: каждый был вооружен узким и достаточно длинным картонным буклетом о достопримечательностях Стокгольма, представлявшим далеко не литературную ценность. По нашим прикидкам, именно этот инструмент прекрасно подходил для выковыривания монет из-под автоматов. Когда волна первого восторга от вида палубы схлынула, Гриша наклонился к моему уху и пробубнил: «Вайц мне тут по секрету сказал, что некоторые автоматы принимают пятирублевые монеты за два евро и отлично на них работают». Мы многозначительно переглянулись, кивнули друг другу и отправились в сторону казино. Вечерняя публика с наслаждением галдела, прогуливаясь между кафе и магазинами, там и тут мелькали лица наших юношей, присматривавших сувениры. Через несколько минут Федя охнул и дернул меня за рукав. В пестроте палубы ярким пятном вспыхнула вывеска казино.

— Что наковыряем, делим поровну, — предложил я. Гриша кивнул, а Федя снова дернул мой рукав. — Только чур монеты обратно в автоматы не пихать. У нас есть полчаса, пока… Да хватит дергать меня, Федь!

— А там… там… — только сейчас мы заметили, что он смотрел вовсе не на вывеску, а упорно тыкал пальцем куда-то в толпу пассажиров. Но было поздно.

— Стрельнинский, Полежаев и Прутов!

Это был Вадим Александрович. Он незаметно и явно неспроста пристроился на диване, ровнехонько между входами в казино и бар. Проскочить мимо него шансов не было ни у кого. Я тут же начал прикидывать, успели мы сейчас заработать первые «минус баллы» или нет.

— Здравствуйте… — пробубнил Гришка. — А мы тут просто… ну…

Он развел плечами и неопределенно взмахнул буклетом, словно пытался сказать, что мы уже готовимся к познавательной прогулке по Стокгольму. Вадим Александрович будто бы его понял:

— Гуляете, значит, — он кивнул. — Так прогуляйтесь лучше в обратную сторону. В середине палубы есть чудный магазин со шведскими сувенирами — как раз для таких любителей Стокгольма, как вы. Купите по магнитику и бегом на ужин.

Так мы и поступили: понеслись по палубе, сияя оттого, что вместо штрафных баллов отделались только парочкой магнитов. Мы выбрали одинаковые, с кораблем «Васа», что стоит в шведском морском музее.

— А правда, что ночью Вадим Александрович ходит по коридорам и ловит тех, кто не спит? — спросил Федя, любовно пряча магнит в нагрудный карман.

— Нет, конечно, — хмыкнул Гриша. — Ночью все спят — не дураки же. Нам вставать в семь утра. Так что лучше поужинать и сразу лечь, чтобы не проспать Стокгольм.

Если они найдутся

Проснулся я действительно в семь утра, но обнаружил вокруг лишь собственную комнату. Недочитанный хоровой дневник валялся у кровати, Стокгольм остался в далеком две тысячи девятом, а будильник не давал забыть, что сегодня рабочий день. Я ткнул в кнопку чайника, который тут же зашипел, как любой нормальный человек в такую рань. И поковылял чистить зубы, пытаясь вспомнить, какой сегодня день. Осенняя утренняя темень действовала отупляюще, а первый мокрый снег, шлепками ложащийся на подоконники и лица прохожих, оставлял в голове только одну мысль: «Боже, ну почему сегодня не суббота?»

«А только вторник, — подтягивалась за этой мыслью следующая. — Самое начало недели, работы — горы…»

Странно, но в череде таких рассуждений слово «вторник» уже не показалось мне таким безрадостным. Я сосредоточенно тер зубы, стараясь припомнить, что такого особенного было в этом дне: может, я забыл о какой-то встрече? О приятных планах на вечер? Или о том, что сегодня должна случиться моя первая…

— Репетиция! — чуть не вскрикнул я и выскочил из ванной.

Через пятнадцать минут я был готов и в который раз листал ноты, понимая, что не успел выучить почти ничего. С одной стороны, оно и понятно: материала было столько, что хору его хватило, должно быть, на полгода занятий. Но с другой, очень уж не хотелось бить едва умытым лицом в грязь. В конце концов, я кое-как запихнул нотную папку в портфель и вышел под первый снег.

На самом деле, чтобы представить весь спектр чувств, которые испытывают хористы, чтобы хоть ненадолго очутиться в их шкурках и концертных пиджаках, стоит разобраться, что вообще представляет собой хор: как он работает и, собственно, откуда берется. Ведь всем известно, что мыши родятся из соломы, а вот откуда появляется почти сотня ангельски поющих детей — для многих загадка.

Во-первых, надо понять, что хор — это гигантский музыкальный инструмент. Каждый голос, каждый мальчик оказывается клавишей в его сложном механизме, а дирижер — тем самым музыкантом, который играет на этом инструменте. Кто-то мог бы сейчас представить огромный рояль, где даже не нужно нажимать на клавишу — достаточно лишь подать ей знак рукой, и она зазвучит как надо. Да только все намного сложнее: на то, чтобы получилось «как надо», уходят годы. Ведь для начала каждую клавишу следует обучить, объяснить ей, как именно звучать, поработать над ее ошибками, похвалить за старания и не дать ей подраться с соседними. И только тогда из прекрасного инструмента под названием «хор мальчиков» можно будет извлечь музыку, почти что «выманить» ее, как говорил Станиславский. Это титаническая работа — и она того стоит.

Поверхностному взгляду может также почудиться, что много общего есть между хором и оркестром. Хор даже удобнее: никаких тебе тяжеленных контрабасов и груды футляров, ничего не надо тащить на своем горбу — одни плюсы. А с другой стороны, если ты дирижер оркестра, то можешь не переживать: в антракте твои виолончели не разбегутся по всему театру, не выбьют где-нибудь окно, а первая скрипка не наорется от восторга так, что у нее напрочь пропадет голос. Тебе не придется утешать разуверившуюся в себе валторну или вдохновлять группу вялых ударных.

В конце концов, в оркестры и хоры «Серьезных Академических Учреждений» попадают исключительно опытные музыканты с соответствующим образованием, а в хор мальчиков, что ясно и без разъяснений, — дети. В студию приходят ребята из соседних дворов, школ и с ближайших улиц. Да, любого новичка ждет прослушивание, но не жесткая сортировка «годен — не годен». А потом эти мальчишки начинают петь литургию Чеснокова. Или Чайковского, или сумасшедшие изыски вроде Стравинского и другие сложнейшие вещи. И исполняют их на уровне тех самых «Серьезных Академических Учреждений».

Как же такое возможно? Думаю, дело в том, чтобы зажечь искру, а не задуть ее излишней строгостью. В студии работает мудрая система: сначала малыши поют для души в младшем хоре, успевают влюбиться в пение, педагогов и первые концерты, а уже после проходят «огневую подготовку» в среднем. Только затем мальчики попадают в концертный состав. Так и я начинал — мама даже грозилась, что пойдет в хор без меня! И ведь я верил, пугался, бежал на занятия.

Тот вторник длился слишком долго, как скучное кино, которое нельзя выключить или перемотать, потому что смотришь его не ты один. Вечером, оказавшись в метро, я очень хотел открыть партитуру: повторить невыученное, пробежать глазами по безнадежно забытому. Останавливал меня не ложный стыд перед пассажирами, которых могла потеснить внушительная нотная папка, а печальное понимание того, что перед смертью, экзаменом и концертом не надышишься. Меня же ожидала только репетиция — и не более. Если честно, я и не верил, что попаду на грядущий концерт: го́лоса, разленившегося и отвыкшего за долгое время от нагрузок, хватало минут на пятнадцать. Потом я принимался сипеть, как монстр из плохого ужастика. Это было вполне закономерно: как спортсмена после длительного перерыва не выставляют на серьезные соревнования, так и вокалиста для начала приводят в чувство и надлежащий вид, прежде чем выпускать его на сцену. Эта мысль меня успокаивала, но не до конца.

Бабуля в гардеробе улыбнулась мне, как старому знакомому, заметив в толчее мальчиков помладше. Встретилась и пара-тройка местных старожилов — других юношей из теноров и баритонов, с которыми мы пели еще во времена галстуков на резиночках. Забавно проходят такие встречи, «восемь лет спустя»: сначала ты мимолетом подмечаешь смутно знакомое лицо, затем с полминуты до неприличия прямо всматриваешься в него, пока, наконец, не наступает момент узнавания. Притом чаще всего вторая сторона этого процесса пялится на тебя, перебирая в голове картотеку детских лиц и пытаясь мысленно приделать к ним бороду, — сверяет. А потом уже начинается: «Вася!» — «Петя!» — «Ты что, еще ходишь?» — «А ты что не ходил?» — «Да учеба…» — «А мы тут, пока тебя не было…»

Как обычно, все беспорядочной толпой вваливались в большой хоровой класс, и, пока у стеллажа с нотными папками образовалась толчея, я незаметно вытянул свою партитуру из портфеля. Парадоксально, но требуется не больше минуты, чтобы из хаотичной кучи народа образовался хор: достаточно занять привычное место в нужном ряду, и ты сразу перестаешь быть «просто Петей» — ты становишься альтом или дискантом, баритоном или тенором. Ты часть механизма и отлично знаешь, что и когда тебе надо делать. Это — чрезвычайно приятное чувство, которого, впрочем, в тот день я был лишен. Ведь если ты не знаешь партий, то в лучшем случае превращаешься в западающую клавишу, которая, сколько ни жми, звука не издаст. Ну а в худшем — ты все портишь.

Только тот, кто никогда не пел в хоре, может сказать: «Одного человека никто не услышит среди сотни голосов». Услышит. И дело тут даже не в громкости, а в численности твоей группы: дискантов и альтов много, там перлы отдельных личностей могут остаться незамеченными. А с первыми тенорами, куда меня определил дирижер, все обстояло иначе. Хоть нас оказалось шестеро, любая промашка была слышна за километр.

Когда в зал входит Вадим Александрович, гвалт начинает стихать. С ним в классе сразу возникает рабочая сосредоточенная атмосфера: его шаг нарочито бодрый, спина прямая, как на параде, взгляд острый — но добрый. Дирижер — это батарейка, от которой работает хор, удивительный и живой музыкальный инструмент; он задает настрой и дисциплину.

Пара мгновений проходит в тишине и ожидании, и тут же начинается распевка, вещь такая же важная, как и разминка у спортсменов: десять кругов по гамме, прыжки через пол-октавы, синхронный разогрев связок. Без этой процедуры через пятнадцать минут начну хрипеть не только я, но и все остальные. После долгого перерыва даже распевка действует, как пробежка после болезни: ты наконец чувствуешь, что по-настоящему дышишь. Нечто, одеревеневшее внутри, начинает расправляться и потягиваться, кровь приливает к лицу, а собственный звук самым приятным образом разлетается по залу с хорошей акустикой и даже ощутимо резонирует в черепе.

Через добрых пятнадцать минут распевки обнаружилось, что мой голос никуда не делся и не заглох. Я уже начал было надеяться, что его хватит на последующий часовой репетиционный марафон.

— Начнем с «Ерунды», — объявил Вадим Александрович первое произведение будущей концертной программы. Кто-то из мелких хихикнул: ну не могут дети спокойно слышать от серьезных взрослых такие несерьезные слова.

Раскрыли нотные папки. На вид ничего страшного, благо я, без ложной скромности, отлично читаю с листа — опять же спасибо хору. Но из «Ерунды», как выяснилось, у меня не выходило ничего, кроме ерунды. Оказалось, что, помимо голоса, стоило разбудить и артикуляционный аппарат, который отлично справлялся с медицинской латынью, но от нескольких минут быстрого пропевания «бом-бомы-бом-бомы-бом» напрочь отказал. Затем обнаружилась пара опасных мест, где сольно поверх всего хора вступала наша шестерка теноров — с высокой неудобной ноты я дал петуха. И если в хорах и оркестрах «Серьезных Академических Учреждений» на споткнувшегося коллегу не принято оборачиваться и смотреть, показывая, что уловил его фальшь, то в хоре мальчиков это правило оставалось не только негласным, но и вовсе неизвестным. Задора во мне поубавилось, и следующее опасное место я спел так, что не услышал сам себя, — зато никто не оборачивался.

Следующий час репетиции пролетел слишком быстро. Голос все-таки пропал, продержавшись почти до самого конца, многие произведения действительно всплыли из недр памяти, а многие я клятвенно пообещал себе выучить дома. Кроме того, за эту репетицию я пришел к важному выводу: все не так плохо, но концерта мне не видать. Мои экзерсисы, без сомнения, не остались незамеченными, и вердикт от дирижера я ожидал однозначный — пока рано. Как ни странно, от этого на душе полегчало.

Когда грохнул финальный аккорд завершающего концерт «Весело на душе», хор удовлетворенно примолк. То, что наполняло большой зал последний час, что вибрировало в его стенах, прорываясь на улицу и будто пытаясь пробить потолок над головой, — было настолько сложным и мощным, что требовалась передышка. От таких произведений, еще и спетых целиком, почти взятых штурмом, чувствуешь себя одновременно опустошенным и наполненным чем-то новым. Одним словом, нужна хотя бы пара минут, чтобы прийти в себя. Уверен, большинство в зале разделяло мои чувства — все молчали, даже младшие. Наконец заговорил Вадим Александрович.

— Если честно, я еще никогда не был так… — он пробежал внимательным взглядом по рядам, — не подготовлен к концерту.

Что-то внутри меня екнуло. Неужели со стороны все звучало настолько плохо? Отчего-то сразу захотелось втянуть голову в воротник рубашки, прикрыться нотами и как-нибудь незаметно выскользнуть из класса — во мне снова проснулся дезертир. По хору пронесся шепоток, а Вадим Александрович тем временем продолжал:

— Как вы знаете, гаврилинский цикл «Земля», который мы будем представлять на концерте вместе с фрагментами «Перезвонов», исполняется вместе с инструментами: роялем, синтезатором, гитарой и бас-гитарой, флейтой, арфой и группой ударных, — дирижер выдержал паузу, и тут до меня начал доходить смысл его слов. Кто-то из хора, видимо, тоже понял, в чем подвох, и принялся озираться по сторонам, надеясь увидеть притаившуюся за занавесками арфистку.

— До выступления осталась одна репетиция в студии, но у нас до сих пор нет никого, кроме клавишных. Найти столько музыкантов за неделю — это задачка. В вашей подготовке я уверен абсолютно, — мне показалось, взгляд дирижера на миг с сомнением остановился на мне. — Но на следующей репетиции обязательно должны быть все. Спеться с музыкантами будет одна попытка.

«Это если они найдутся…» — шепнул кто-то позади меня.

— А они обязательно найдутся, — завершил свою речь Вадим Александрович. — Теперь отдыхайте. Все молодцы. Концертные папки домой не уносим.

За долю секунды хор перестал существовать, превратившись в толпу мальчишек: отдельных Петь, Вась, Никит и Андреев, спешащих вниз, в гардероб, чтобы еще немного поболтать и погонять мяч по лужам во дворе студии.

«На следующей репетиции должны быть все… — крутилось у меня в голове. — Все, кто будет выступать, разумеется. То есть, вероятно, мне можно не приходить». Чтобы не терзаться сомнениями, я решил выяснить все напрямую и направился к небольшому кружку юношей, обступивших Вадима Александровича.

— Басов и так достаточно много, — объяснял тот парочке высоченных парней, скорее походивших на боксеров-баскетболистов. — Помягче, не надо пытаться перекрыть весь хор. Посмотрите еще раз в ноты, обратите внимание на знаки крещендо, найдите те места, где действительно указано форте, — там и усиливайте свое звучание.

Взгляд Вадима Александровича скользнул между басами-боксерами, которые погрузились в поиски нужных знаков партитуры, и остановился на мне. Едва я успел раскрыть рот, как он вдруг сказал:

— Неплохо, Петь, обязательно приходи на следующую репетицию и концерт. А верха, чтобы не срывались, бери чуть тише.

Видимо, я так и остался стоять с открытым ртом, потому что он спросил:

— Ты что-то хотел?

— Я?.. Нет… Нет, спасибо, я уже все понял. А у меня нет концертной рубашки!

— Дадим, — чуть улыбнулся Вадим Александрович.

На выходе из большого хорового класса я остановился, пробежал глазами по корешкам темно-синих папок на стеллаже. «Хор мальчиков Санкт-Петербурга» — поблескивали серебряные надписи на каждой из них. Свою я задумчиво покрутил в руках и засунул в портфель — доучивать. И, хоть нечто подсказывало, что на предстоящем концерте слишком многое могло пойти наперекосяк, я был совершенно счастлив.

Плюс на минус

Семь утра по финскому времени ощущается как десять вечера по московскому — будто ты еще даже не ложился. Первые секунды после пробуждения я пытался различить хоть что-то, кроме слепящего света прикроватной лампы. А когда перед глазами появились очертания каюты, пришлось вспоминать, где я и чья белобрысая макушка торчит из-под одеяла на соседней койке.

— Подъем, мальчики! — видимо, не впервые раздался голос.

Макушка заворочалась, и на ее месте появилась недовольная заспанная физиономия Феди. Я, наконец, проморгался, сел и только сейчас понял, что в дверь заглядывает Вадим Александрович.

— У вас двадцать минут на чистку зубов и уборку каюты. Потом сразу поднимайтесь завтракать. И растолкайте, пожалуйста, Гришу, — коротко проинструктировал он нас и скрылся в коридоре.

— Добр… утр… — только и успел ответить ему очень воспитанный Федя.

Утро прошло в сонном одурении. Странная, видимо европейская каша не лезла в горло. Ноги нехотя несли на пятую палубу — в место общего сбора, а при попытке с кем-то поздороваться каждый раз вырывался исполинский зевок. Пока автобус мерно тарахтел, выкатываясь из парома в стокгольмский полумрак, я даже задремал, привалившись к стеклу. Примолкший хор пытался доспать на ходу, пока снаружи медленно проплывали серые доки и невыразительные, как в любой другой стране, портовые здания.

Почти пустая автострада шла вокруг города: мимо многоквартирных новостроек, периодически ныряя в тоннели, оранжевые от электрического света. Вскоре автобус пару раз свернул и стал все глубже погружаться в центральные районы города, такие же сонные, безлюдные и непривычные глазу российских мальчишек. Хор, разумеется, тут же перестал посапывать и прильнул к холодным окнам, оставляя на них отпечатки носов и ладоней. Гришу, дремавшего на кресле рядом со мной, пришлось безжалостно распихать.

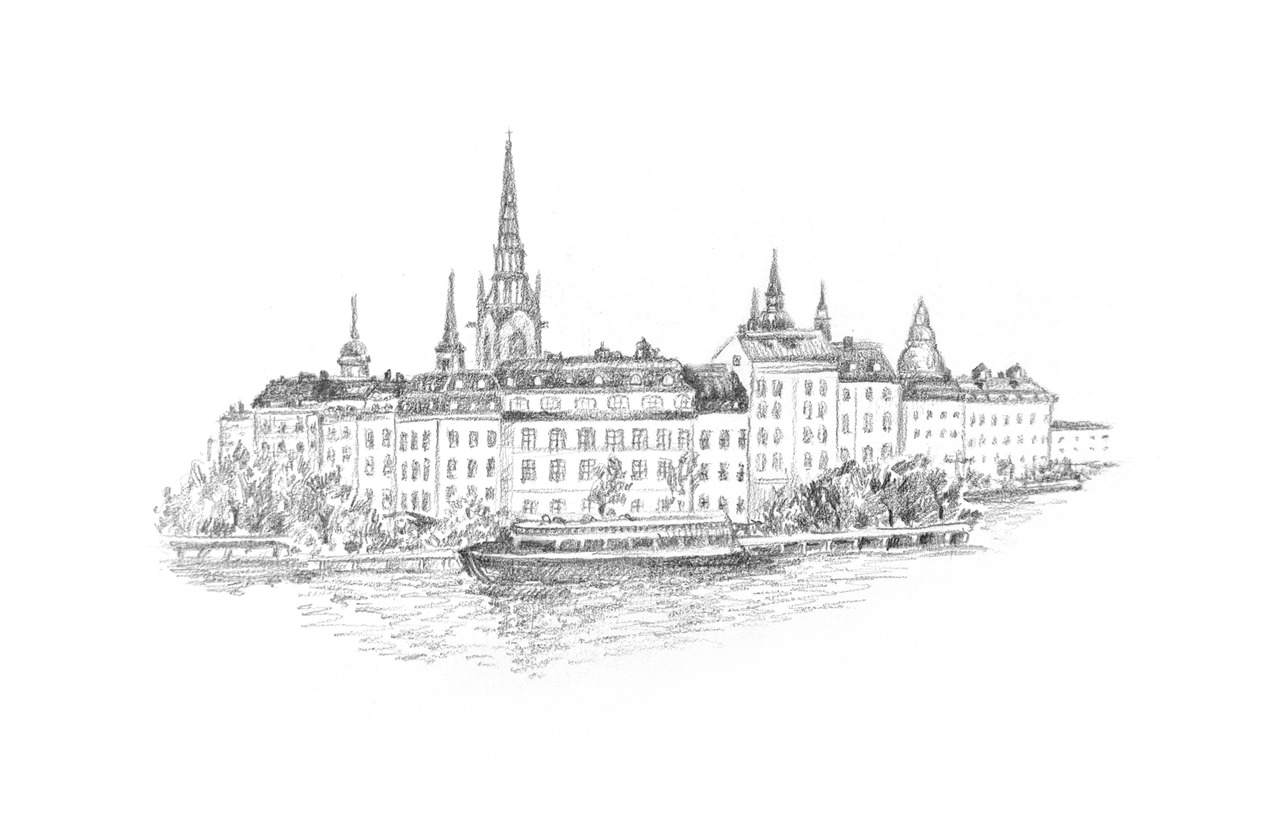

Снаружи простирался старинный город, расположившийся, как и родимый Петербург, на уйме островов. Разноцветные домики и готические шпили скоро сменились бесчисленными мостами и видами на акваторию Стокгольма, который почти со всех сторон омывался, как ни странно, огромным озером. Но сильнее всего мальчишеское сердце заходилось не от вида старого города на холме и даже не от поезда, несущегося по опорам прямо над водой. Что-то внутри трепыхалось и замирало от одного взгляда на корабли. Всюду, куда ни глянь, пейзаж расчерчивали полосы мачт: яхты всех возможных конструкций и размеров, крохотные парусные лодочки, большие многомачтовые суда, стальные старички с ржавыми бортами и новенькие скоростные катера — я мог бы перечислять их битый час, если бы только знал названия этих судов.

— Мы подъезжаем к острову Юргорден, — вскоре объявил Вадим Александрович, и мы отлично знали, что это нам сулит: прогулку по гранитной набережной и почти двухчасовое созерцание Васы — затонувшего королевского корабля.

— А сколько у вас уже баллов? — высунулся из-за кресла спереди Федя.

— Нисколько, — буркнул я, проверяя рукава куртки в поисках шапки.

— А у меня три!

— Когда это ты успел?!

Федя улыбнулся и показал пару своих большущих зубов:

— Я раньше всех собрался, пришел к автобусу после завтрака и помог с чемоданами.

— Ясно, — подал голос Гриша, до конца пробудившись от утренней дремы. — Это тебе аванс за то, что паспорт не выронил за борт.

Федя скроил мину и сполз обратно за сиденье, а Гриша нагнулся ко мне:

— Надо тоже начинать. Иначе мы так останемся совсем без денег к Рождеству.

— Да, без машинки на пульте… — задумчиво протянул я.

— И без шоколада…

— Без мишек «Харибо»…

— И лакрицы…

Мы переглянулись, и в наших взглядах читалась решимость в эти гастроли заработать как можно больше.

— Ну ничего, Федя молодец, он же первый раз, — я натянул куртку и теперь ерзал по сиденью, все еще пытаясь найти куда-то завалившуюся шапку.

Автобус остановился, юноши загудели, мальчики загалдели, и хор начал медленно выбираться на шведскую землю.

— Ты идешь? — окликнул меня Гриша, которого толпа уже уносила в сторону дверей.

— Сейчас! — я напоследок заглянул под кресло и обнаружил там лишь пару фантиков. Шапка исчезла. И, хоть воды озера Меларен сегодня утром покрывал рябью не очень гостеприимный северный ветер, шапка — на то и шапка, чтобы теряться. Не паспорт, в конце концов.

Я последним выскочил из автобуса, и скандинавский ветер тут же забрался мне под куртку, взъерошил волосы и бросил в лицо уйму незнакомых волнующих запахов: мокрого дерева, водорослей и чего-то теплого, вроде булочек с корицей. Мальчики сгрудились на набережной и восторженно тыкали пальцами каждый в свою сторону: кто на корабль-маяк у причала, кто на крепость из красного кирпича, кто на далекие витки рельсов, будто висевшие на фоне неба, — огромной парк аттракционов с американскими горками. Но большинство, конечно, не могло оторвать округлившихся глаз от, наверное, самого странного здания на свете — музея Васы. Это был большущий дом, словно заваленный крышами: множество скатов торчало во все стороны без какого-либо порядка, а ровно посередине, будто гигантские печные трубы, поднимались в небо три самые настоящие мачты. Канаты покачивались на ветру, и снизу казалось, что дом движется, плывет, как новая звезда шведского флота. Что еще немного, и он соскользнет с набережной прямо в воды озера, где его, вероятно, постигнет участь легендарной Васы.

— Полежаев! — прервал созерцание высокий сварливый голос.

Я нехотя отвернулся от мачт, сразу понимая, что ничего хорошего этот оклик мне не сулит. Передо мной предстала не в меру серьезная мина Сёмы Колокольцева — тенора с непреодолимой тягой к порядку.

— Шапку надень, Полежаев!

— Да нету у меня, — отмахнулся было я, но Сёма не отставал.

— Не может быть, что нету!

— В автобусе забыл.

— Тогда вернись в автобус и забери!

— Ага… — протянул я, бочком отодвигаясь от Сёмы вглубь толпы, но того было не провести.

— Полежаев! — он поджал губы и угрожающе выставил острый, плохо выбритый подбородок. — Я же балл с тебя сниму, честное слово!

Этот аргумент оказался достаточно весомым, и я молча натянул на голову неудобный капюшон. Сёма удовлетворенно кивнул и отвернулся.

Успев за пару минут продрогнуть на ветру, мы наконец отправились в музей, от которого у любого мальчишки затряслись бы поджилки. Едва не бегом преодолев гардероб и кассы, мы очутились в зале, посреди которого стояла легендарная Васа.

«Когда я туда вошел, то перед моими глазами возвысился гигантский корабль. Он был гигантский! Гигантский!»

Другими словами трудно описать трехмачтовый королевский галеон: с высокой кормой, сплошь покрытой резьбой, с фигурой льва на носу, открытыми пушечными портами, натянутыми вантами и всем тем, что должно быть на настоящем корабле, пусть и пролежавшем триста лет на дне морском. Мы с Гришей, хоть и видели это чудо уже во второй раз, благоговейно замерли.

— А правда, что она утонула в первом же плаванье? — рядом со мной вдруг появился Федя.

— Правда.

— А почему?

— Ее неправильно построили, — пояснил я с видом знатока.

— Инженерная ошибка, высокий центр тяжести, — добавил Гриша, явно запомнивший на прошлой экскурсии больше моего. Я с уважением кивнул.

— А почему ее сразу не достали? — не унимался Федя.

— Пытались. Да ты не «почемукай», сейчас фильм покажут. Там субтитры русские есть.

Через добрых два часа, окрыленные духом морских путешествий, мы глянули на прощанье на почерневшие борта Васы и направились к гардеробу. А там намертво застряли в очереди. Шумная группа только что прибывших туристов заблокировала все подступы к курткам, и едва мы собрались усилить их натиск, как нас остановил Вадим Александрович. Без лишних церемоний он отправил нас в небольшой зал, прятавшийся за кассами, — что-то вроде просторной сувенирной лавки. Там надо было продержаться всего десять минут, пока туристы не отступили бы с победой от гардеробного окошка. Но мы не продержались.

Полки магазинчика оказались завалены безделушками самых разных расцветок и калибров, и на всех гордо чернел борт Васы. Федя сразу же прилип двумя пятернями к стеклу, за которым выставлялись изумительные книги о кораблях — жаль, не на русском. Большинство хористов расселись на нескольких скамейках в центре зала, а мы с Гришей, не до конца удовлетворив культурную жажду, принялись прохаживаться вдоль ряда манекенов. Видимо, они завлекали туристов в соседний музей на выставку костюмов.

— Это форма шведского солдата сороковых годов, — Гриша склонялся над табличками, демонстрируя знание английского и богатую фантазию одновременно. — А это… наверное, форма шпиона.

— С чего ты это взял?

— Ну, нашивок никаких нет, значков, погон. Для маскировки!

— Вот это да! А это кто? — я кивнул на высокую пластмассовую блондинку в голубом пиджаке и юбке.

— Медсестра, — с лету объявил Гриша и явно промазал.

— А почему на значке у нее самолет? — прищурился я, почуяв подвох.

— Ах да… Значит, стюардесса.

— А может, летчица?

Гриша фыркнул:

— Такой женщине не место за штурвалом.

— Это почему?

— Да ты глянь, какое у нее лицо глупое!

Я поднял взгляд к глянцевому лицу с чуть косыми синими глазами и прыснул:

— Она явно не поймет, в какую сторону лететь.

Гриша приложил кулак к губам и, пришепетывая, объявил:

— Дамы и господа, пристегните ремни, наш борт заходит на поса-а-а-а-а-адку! — он раскинул руки, заложил красивый вираж, зашел в пике и… зацепился за руку манекена. Улыбка на его лице едва успела смениться гримасой ужаса, как верхняя половина пластмассовой блондинки пошатнулась и, взмахнув белокурым париком, рухнула на пол. Твердо стоять на шведской земле остались лишь стройные голые ноги с торчавшим кверху металлическим штырьком. На миг зал затих. Все взгляды сначала обратились к поверженному манекену, а затем, повинуясь единому детскому инстинкту, зашарили вокруг в поисках взрослых — свидетелей преступления. К счастью, в зале были только мы.

— Ты что наделал?!

Я в отчаянии схватился за голову, а Гриша — за стюардессу.

— Да не стой, помоги же ты! — пропыхтел он, пытаясь поднять остатки манекена, окончательно его не доломав. Хоть фигура была совсем легкой, водрузить ее обратно на штырек никак не получалось: юбка, пришитая к пиджаку, исправно выполняла свое предназначение, закрывая обзор на самую интересную для нас часть манекена.

— Подними ты ей юбку, я ничего не вижу! — испуганно шипел я, а туловище продолжало шаркать по штырю, не желая надеваться на прежнее место. Когда манекен в очередной раз чуть не выскользнул из наших рук, Гриша пошел на отчаянные меры: согнулся пополам и нырнул куда-то в складки голубой ткани. Теперь из-под юбки виднелись целые четыре ноги и раздавалась приглушенная ругань.

Хор, до этого шумно наблюдавший за нами со смесью паники и веселья, вдруг снова притих. Я поднял глаза к дверям зала и выдохнул:

— Гриш… Гриша…

— Да держи ровнее, я почти попал! — донеслось из-под юбки.

— Ну, Гриш, тут это… Вылезай.

К счастью, я не успел разжать рук — стюардесса вдруг щелкнула и замерла в подобающей ей позе. Из-под юбки показался Гриша, раскрасневшийся то ли от натуги, то ли от стыда.

— Музей еще, называется! Нельзя, что ли, покрепче немного сделать? — бурчал он до тех пор, пока не понял, что смотрю я совсем в другую сторону. Тогда он обернулся, и его обескураженный взгляд навеки запечатлела видеокамера в руках Вадима Александровича.

Тот едва сдерживал смех, глядя на нас через экранчик камеры:

— Это было великолепно! Хорошо, что вы не уронили Васу, русо туристо.

Музей мы с Гришей покидали в приподнятом настроении, даже несмотря на то, что получили по минус баллу и триумфально начали гастроли с отрицательного баланса.

— Нет, ну ловко я ее, а? — посмеивался Гриша, толкая меня под бок.

— Ловко, ловко.

Я стянул с головы капюшон: уши у меня горели, а щеки налились таким огнем, что холодный скандинавский ветер казался приятным летним бризом. Грустить было некогда: скоро наш автобус должен был отправиться дальше, в город Треллеборг, откуда очередной паром переправил бы хор на северный берег Германии. Позабыв о стюардессе, мы, разумеется, уже принялись строить захватывающие планы на вечер, как вдруг…

— Полежаев!

От этого высокого сварливого голоса что-то внутри меня екнуло. Я сразу все понял, попытался натянуть капюшон, но не успел.

— Полежав, я же тебя предупреждал по поводу шапки! — надо мной вырос Сёма Колокольцев. — Тебе продует уши, и ты не сможешь петь! Забыл, что ли, завтра концерт?!

— Да не забыл, да я же только до автобуса, — промямлил я, зная, что сейчас произойдет.

— Минус балл, Полежаев! — Сёма рывком надел на меня капюшон. — И найди, наконец, свою шапку!

— Ну ты даешь! — подвел итог Гриша, когда Стокгольм исчез за голым частоколом пригородного леса. — Ты смотри, так не только не заработаешь, а еще должен останешься.

— Не останусь, — огрызнулся я и полез в рюкзак за мешочком со сладостями, который мама собрала на случай внезапного голода или грусти. Удивительно, но в рюкзаке лежала шапка. Я со вздохом достал ее и повертел в руках:

— И на кой я ее туда запихал?

Гриша пожал плечами:

— Не знаю. Спроси у Феди, у вас, кажется, головы одинаково работают. Ты конфеты-то доставай, доставай.

К вечеру автобус докатил до Треллеборга — самого южного, но ничуть не более теплого шведского города, где мы без приключений погрузились на паром. Получив ключ от каюты №8055, я сразу отправился спать, чтобы не искушать судьбу и всех тех, кто мог влепить мне очередной минус балл.

Проснулись мы уже в Германии. Печали прошедших дней забылись, и даже подъем в семь утра не мог, казалось, омрачить этого дня, ведь сегодня мы ехали в Штелле. Если подойти к любому побывавшему на гастролях мальчику, пусть даже он лет десять как превратился во взрослого дядю, и сказать одно только слово «Штелле» — то этот мальчик расплывется в мечтательной улыбке. Должно быть, именно с такими, только очень сонными улыбками мы проснулись в то утро. Даже приказ всем помыться, поступивший от хорового начальства, не мог нас опечалить. Мылись тщательно: с головой и даже ушами, припоминая, что на первом концерте надо и петь, и выглядеть идеально. Затем так же тщательно завтракали — впереди был целый день пути. Он, кстати, не прошел совсем уж впустую, потому что по дороге у меня созрел план.

Германия на первый взгляд, брошенный из окна автобуса, не сильно отличалась от Швеции: аккуратная, малоэтажная, зажиточная — только красно-белые коттеджи исчезли. В скандинавской стране, куда ни глянь, почти все деревенские домики оказывались одной расцветки, под кирпич с белыми откосами. В Германии никто так дома не красил, зато здесь повсюду попадались горячо любимые нами автозаправочные станции, на которые изредка сворачивал автобус. Секрет их очарования был прост — прямо в здании заправки частенько располагался и «Макдональдс», где нам удавалось подкрепиться пару раз за гастроли.

Едва план по восстановлению финансового благополучия начал оформляться в моей голове — о, везение! — автобус свернул с шоссе к маленькому и хорошо узнаваемому домику. Над ним, как солнышко, заманчиво горела желтая буква «М». Хоть любой нормальный взрослый скажет, что есть в автобусе нельзя и всю купленную снедь надо прикончить прямо за столиками кафе, любой нормальный ребенок, в свою очередь, обязательно протащит в салон что-нибудь «пожевать», особенно если впереди его ждет несколько часов поездки. На это я и рассчитывал — так оно и случилось.

Булка, котлета, салат и кусочек сыра — это пример вполне здоровой еды, одобряемой мамами. Главное только не складывать ее башенкой, чтобы не получился вредный гамбургер. Так что после сбалансированного и веселого перекуса, размяв ноги и вволю наносившись по газону за станцией, хор загрузился обратно в автобус… и вскоре снова потихоньку зашуршал пакетами, захрустел и принялся сыпать на пол картошку фри.

Все мы отлично знали: за добрые и злые дела да воздастся вам. Например, за уборку автобуса воздавались по два-три балла, за стирку или мытье посуды — едва ли не четыре. Как показал опыт, сломанные стюардессы стоили по два балла с носа, а значит, выметенная из-под кресел картошка фри могла запросто компенсировать утренний инцидент. Оставался, правда, еще штраф за шапку, но и от него я уже знал, как избавиться. Главное, чтобы не нашлось других желающих заработать на уборке, — и здесь меня терзали сомнения. Все-таки в атаке на манекен участвовал еще и Гриша, который, по правде говоря, и был виновником. И дружеские чувства не позволили мне утаить от него свою задумку — в конце концов, мусора хватило бы на нас обоих.

В Штелле мы приехали, когда солнце спустилось к черепичным крышам коттеджей и по-зимнему голые поля окрасились в оранжевый. В автобусе чувствовалась всеобщая спешка: рюкзаки паковались, шапки натягивались на уши, остатки вещей рассовывались по карманам. Я поглядывал на Гришу: успеем ли мы осуществить план? Программа вечера была и без того донельзя насыщенной. Сначала хор ожидал спринт с чемоданами в гору. Дом, где мы традиционно останавливались, расположился в живописном сосновом лесу, но так и не обзавелся подъездной дорогой для автобуса. После забега с багажом нас ожидало скоростное поедание обеда, а затем — снова поездка, на этот раз в соседний городок Дебштедт. На первый концерт гастролей.

По живописной дороге мы обогнули коммуну Штелле и свернули в рощицу. Стоило автобусу остановиться, как мальчики повскакивали с мест, и через минуту мы с Гришей остались в салоне одни.

— Поехали! — скомандовал я.

Пока снаружи слышались гвалт и грохот чемоданов, мы схватили две хорошо знакомые хористам автомобильные щетки и вприсядку двинулись между креслами. Работали слаженно, как профессиональные уборщики: выметали все, что находилось под креслами, в центральный проход. На мне был левый ряд, на Гришке правый. Добравшись до хвоста автобуса, мы обернулись, с легким чувством гордости оглядели пол, покрытый слоем мусора, и быстренько смели его в одну кучу. Затем со щетками наперевес уселись и стали ждать. Снаружи доносились голоса мальчиков, водителей и Вадима Александровича, в открытые двери залетал лесной ветерок, несший ароматы хвои и смолы. Умиротворенный, в предвкушении нескольких честно заработанных баллов, я наблюдал за красногрудой птичкой, что покачивалась на ветке прямо напротив моего окна. Шла минута, другая.

— Надо, наверное, позвать Вадима Александровича, — сказал наконец Гриша. — А то там без нас сейчас…

Договорить он не успел — зашипев и гулко хлопнув, закрылась дверь автобуса. Вытаращив глаза и запинаясь друг о друга, мы кинулись к выходу, но через дверное окошко не увидели ничего, кроме лесной дороги, уходящей по склону холма.

— Эге-гей! Мы здесь! — завопил я, а Гриша ткнул меня локтем:

— Да тихо ты, дай послушать…

Мы притихли и поняли: голоса теперь слышались с другой стороны автобуса. Гриша кинулся к противоположным окнам в надежде привлечь чье-нибудь внимание, а я опустился обратно в кресло. По моим прикидкам, в самом худшем случае нам предстояло просидеть здесь часа полтора, остаться без обеда и, что самое обидное, без баллов за уборку. Ведь в этой дурацкой ситуации, разумеется, был виноват только я. Стоило мне смириться с бедственным положением и устроиться поудобнее на кресле, как дверь автобуса снова зашипела и распахнулась. В салон шагнул Вадим Александрович.

— Ах, вот вы где… — по выражению его лица стало понятно, что нашу пропажу заметили, как только остальные мальчики получили свои чемоданы. Теперь перед его глазами развернулась знатная картина: Гриша, прилипший к стеклу, как сомик к аквариуму, я, вальяжно развалившийся в кресле, а в центре — внушительная куча мусора, золотистая от картофеля фри. Виновато глядя на Вадима Александровича, я в очередной раз подивился тому, как же ему удается оставаться таким спокойным даже с ребятами вроде нас.

— Мы убрать хотели, а дверь закрылась, — я попытался оправдаться, но без особого энтузиазма, ведь в глубине души я уже распрощался со своими баллами.

Вадим Александрович мгновение молчал, глядя то на нас, то на гору мусора, и наконец взгляд его смягчился.

— То, что вы хотели убрать, — это отлично, — сказал он. — Но всему есть подходящее время. И сейчас у вас осталось ровно, — он взглянул на часы, — десять минут до обеда. На него вы успеете только бегом. И в следующий раз, когда решите сделать что-нибудь полезное, предупреждайте.

Он указал на выход, а большего мы и желать не могли. Выскочив из автобуса и подхватив чемодан под ворчание водителей, я чуть помедлил. Когда вслед за нами из салона спустился дирижер, я замялся:

— Вадим Александрович… Хотел спросить насчет того штрафа… за манекен…

Тот хмыкнул:

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.