Бесплатный фрагмент - Крестовоздвиженский храм в селе Серга

Предисловие

Уважаемые читатели, земляки, любители истории родного края! Настоящая книга — четвертая, изданная нами за 6 лет работы проекта «Сохраняя наследие Сергинского края».

Все началось в 2019-м г., когда мы издали первую книгу — «Дикари. Книга о малой Родине», как посвящение памяти деревне Дикари (ныне Зарека) и всем людям, жившим на этой земле. Следующую книгу мы выпустили год спустя, в 2020-м, и посвятили ее памяти земляков, участников Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Книгу назвали «Я помню». В 2024-м г. вышла в свет книга о тружениках тыла и жизни Сергинского района в годы войны «Здесь был тыл».

Пришло время обратиться к истории самого села Серга. Ведь именно Крестовоздвиженская церковь является первой хранительницей истории Сергинской земли. С основания и до 1918 г. в церкви хранились все официальные сведения о прихожанах (рождение, смерть, крещение, венчание). Все священники заканчивали духовные училища или семинарии, а значит были образованными людьми, помимо духовной деятельности, они вели и просветительскую. Именно священнослужители организовали в селе и деревнях первые школы грамоты и церковно-приходские школы. Сообщения сергинских священников печатались в губернских религиозных изданиях: об истоке р. Серги, о старом сельском кладбище, о жизни прихода.

Настоящее издание также создано благодаря активной поддержке и по благословению настоятеля Крестовоздвиженской церкви священника Андрея Бормотова. История Крестовоздвиженской церкви действительно заслуживает внимания. Пусть это издание займет достойное место на вашей книжной полке.

Сорокина Алла Ивановна, автор проекта «Сохраняя наследие Сергинского края»

Краткая история села Серга

«Есть места, на которых лежит ощутимый отпечаток благодати Божией. Таково село Серга Кунгурского района»

Игумен Дамаскин (в миру Владимир Александрович Орловский) — советский и российский церковный историк

Самое раннее упоминание о русских на реке Серге относится к 1621 г. В тот год царю Михаилу Федоровичу была направлена жалоба татар Баиски Акбашева и Турсумбайки Терегулова на насилия, чинимые приказчиками Строгановых, усольцами Русином и Федором Елисеевыми и их братьями. Братья Елисеевы были богатые посадские из Соликамска. Они скупали или забирали обманом земли татар по Сылве и Ирени. Позднее потомки Елисеевых продали эти земли Строгановым.

В том же году Михаил Федорович поручает чердынскому воеводе В. Ф. Бутурлину разобраться с положением дел на реке Сылве, так как татары эти земли считали своими старыми «искони вечными вотчинами», за которые платили ясак в казну, начиная с царя Ивана IV. Также известна уговорная запись Андрея и Петра Семеновичей Строгановых о совместной защите вотчины по рекам Сылва и Серга от 18 сентября 1625 г.

В 1647 г. в переписи Прокопия Елизарова Серга была уже сельцом и входила в Сылвенский округ, центром которого был Сылвенский острожок (ныне с. Троица). Сельцо как тип поселения был известен только в Строгановской вотчине. К этой категории относили поселения, которые выполняли некоторую административную функцию в ближайшей округе. Это подтверждается наличием двора вотчинников и деревянной приходской церкви Николая Чудотворца. Вотчинники следили за порядком от имени Строгановых. В сельце было 5 церковных дворов, 25 крестьянских (3 пустых). На реке Серге стояла мельница с одним двором.

К 1686 г. в Серге появились оборонительные сооружения, в том числе проезжая башня с пушками. Серга стала острожком. Здесь находилась усадьба для проживания служивых людей. По сохранившимся описаниям, это была «изба с сенями, а против избы клеть на погребе». Сама изба стояла на подклете — нежилом этаже для хозяйственных нужд.

В 1711 г. дьяк Алексей Аникеев проводил сверку с переписных книг и списков жителей с. Серга.

«Вотчина сея имянитого человека господина Григория Дмитриевича Строганова село Серга, а в нем церковь деревянная во имя святого великомученика Георгия Страстотерпца (от редакции — Георгия Победоносца), а у той церкви священиковых и церковных причетников 5 дворов, в них людей мужеска пола 26, жена пола 30 человек. Да двор вотчинников, а в нем дворовых людей мужеска пола 16, а женска полу 21 человек. Да крестьянских 60 дворов, да мельнишная изба, в них людей мужеска пола 505, женска пола 456 человек. Всего церковных причетников и всякого чина людей мужеска и женска пола 1066 человек. Да мельница на ходу да пустых 40 дворов, да 56 дворовых, да 3 деревни пустых. Всего к селу Серге 6 деревень да один починок»

В 1720 г. по Уралу путешествовал В. Н. Татищев. В «Сказании о звере мамонте» он указывает, что «в вотчине баронов Строгановых близ городка из Серги на запад в половине горы к реке Сылве учинился обвал подобием колодезя» описание подходит к местоположению Серги и Андроновского грота. Также он указывает выход подземных вод «близ того же села к востоку при основании горы на низком месте», что совпадает с положением ключей и родников, питающих Сергинку и поныне. Только в настоящее время родники находятся под водой, а в 1720 г. вполне вероятно, что они были на берегу. Примечательно, что река в то время была «без прибавки наружных потоков так велика», что без труда вращала четырехколесную мельницу.

В 1745 г. от села Лобаново через Кольцово, Насадку и Сергу до города Кунгура был проложен тракт, соединявшийся с Сибирским трактом. Он обеспечил связь Серги с Кунгуром и Егошихинским заводом (будущей Пермью).

В 1797 г. 9 мая по старому стилю в селе Сергинском останавливался выдающийся российский просветитель А. Н. Радищев, возвращавшийся из сибирской ссылки.

«От Зарубиной дорога идет высоким берегом и выходит к Сылве, где вид прекрасный, потом до Сергинской слободы чрез лес, близ Сылвы… Простояв долго в Сергах, поехали лугами до горы весьма крутой, потом чрез лесок до Закоптеловой и за ней до перевоза чрез Сылву.. Ночью на берегу, переменив лошадей, ехали лесною и мокрою дорогою до сельца Кольцова, принадлежащего к Шаховскому. Мужики разорены и деревни в опеке».

В 1840 г. был построен храм Воздвижения Креста Господня на средства потомков Строгановых, князя Сергея Михайловича Голицина и княгини Варвары Петровны Бутеро-Родали.

После отмены крепостного права в 1861 г. жизнь в селе изменилась. Главным занятием жителей тогда было земледелие. Продукцию сбывали в с. Сергинском. Недостатка в земле у крестьян не чувствовалось, нуждающиеся брали землю в аренду у князей Голициных и графа Шувалова. Хлебопашество крестьяне в то время считали промыслом невыгодным. Ссудно-сберегательных товариществ в волости не было. Земля обрабатывалась деревянной сохой и удобрялась только навозом. Количество скота увеличивалось, но породистый скот не заводили. Обучение ремёслам не велось.

С 1861 по 1923 гг. Серга была центром Сергинской волости Пермского уезда. Заводов в Серге и рядом с ней не было, лишь действовало несколько мельниц. В 1871 г. открылось Сергинское мужское училище, которое содержалось за счет земства. В 1873 г. начал формироваться торг. В 1889 г. было положено основание лечебницы, сначала в частном доме за плату, потом было поставлено, с помощью земства, собственное здание лечебницы.

В советское время (1924–35 гг.) сначала являлась центром Сергинского района, а затем в 1935–1959 гг. — Пермско-Сергинского района. В 1924 г. в П-Сергинском районе было более 5000 крестьянских хозяйств. В 1930 г. в селе возник колхоз «Победа», который в 1951 г. был укрупнен и получил имя Шверника. В 1965 г. на его базе появился совхоз «Колос». В годы Великой Отечественной войны в селе находился госпиталь. В 1956 г. был пущен завод по производству масла и сухого молока.

В 1959 г. П-Сергинский район был ликвидирован, и большая часть Сергинских земель вошла в состав Кунгурского района. С 2021 г. село является административным центром Сергинской территории Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Основные достопримечательности села в настоящее время:

— музей-библиотека в здании бывшего волостного правления;

— карстовая пещера «Андроновский грот» и ландшафтный памятник природы — Пермско-Сергинская карстовая каменистая степь;

— геологический памятник природы «Разрез Елкино»;

— археологический памятник «поселение Серга I» (5—6 века, харинская культура);

— археологический памятник «Елкино 1, городище» (6—8 века, неволинская культура);

— памятник-обелиск жертвам гражданской войны;

— мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.;

— каскад прудов на реке Сергинка с разнообразными природными ландшафтами;

— храм в честь Животворящего Креста Господня.

Храм Николая Чудотворца (XVII)

Первое упоминание храма на территории села находится в переписи Прокопия Елизарова от 1647 г. Церковь была деревянная, приходская и относилась к заказу Сергинского села Пермской десятины Великопермской Епархии.

Церковнослужители.

— поп Иван Васильев Коровин. Имел двор. В семействе у него были дети: Сенька, Ивашко, Левка. Внук Терешка Семенов.

— поп Прокопей Стефанов Конюхов. В 1647 г. был дьячком, имел двор. В семействе у него был сын дьячок Ивашко. Брат Васька Стефанов.

— дьячок Ивашко Прокопьев Конюхов.

— пономарь Митька Петров Акилов.

— пономарь Сенька Иванов Коровин. Имел двор. В семействе у него были дети: поп Афонасей, Митка, Ивашко/Иван, Софрон.

— трапезник Ромашко Петров Худейкин.

— трапезник Трапезников Якушко Гурьев. Имел двор. В семействе у него были: жена Матрона Иванова. Дети их: Федка/Федор, Архип, Акулина, Алена, Матрона.

— просвирни Анисьица Иванова и Оринка Семенова.

Храм Георгия Победоносца (XVII — XVIII)

Деревянный храм Георгия Победоносца (Великомученика) был построен взамен старого храма Николая Чудотворца. Упоминается в 1711 г. дьяком Алексеем Аникеевым. Относился к Пермской епархии Вятской духовной консистории.

Церковнослужители, упоминаются в 1711 г.

— поп Афонасей Семенов Коровин, сын пономаря Семена Иванова Коровина, с 1687 года.

— поп Матфей Иванов Конюхов, сын дьячка Ивана Прокопьева Конюхова, с 1690 г.

— дьячок Иван Прокопьев Конюхов, сын попа Прокопья Степанова Конюхова, до 1705 г.

— дьячок Василей Афонасьев Коровин, сын попа Афонасья Семенова Коровина, с 1698 г.

— дьячок Тихон Иванов Конюхов, брат попа Матфея Иванова Конюхова с 1704 г.

— сторож Яков Гурьев Трапезников.

— просвирня Прасковья Иванова Базанова.

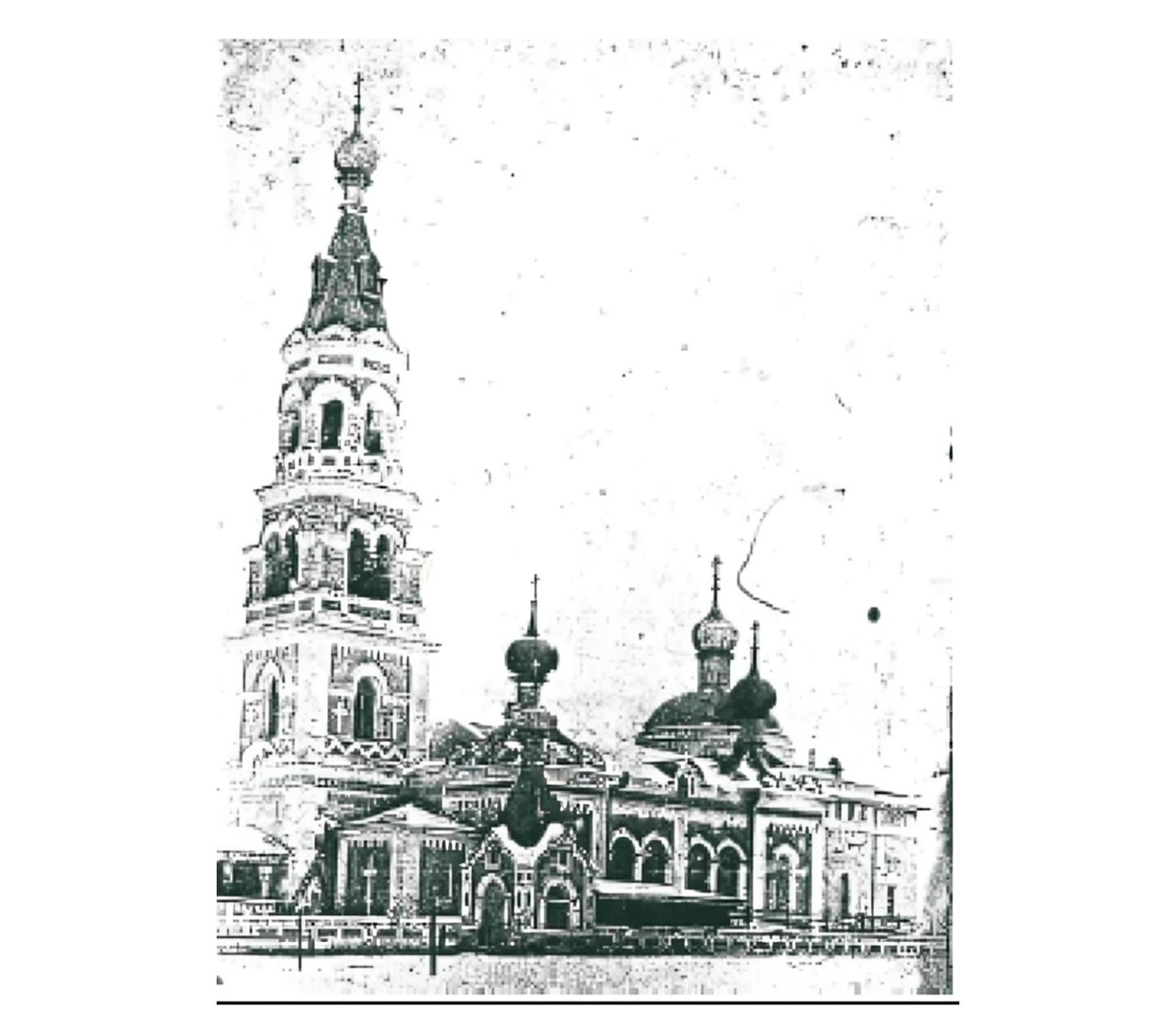

Храм Воздвижения Креста Господня

Село стоит на четырёх столпах: церковь, сельское самоуправление, школа и культура.

Печёнкин Павел Анатольевич, кинорежиссер

Деревянный храм Воздвижения Креста Господня был построен взамен старого храма Георгия Победоносца в XVIII веке. С 1823 года Крестовоздвиженская церковь села Сергинского была в ведении благочинного 3-го округа Пермской епархии.

В церкви в 1740—1741 гг. служил поп Василий Коровин.

В 1840 г. был построен кирпичный однокупольный храм взамен старого деревянного храма, на средства потомков Строгановых, князя Сергея Михайловича Голицина и княгини Варвары Петровны Бутеро-Родали. Освящен 24 ноября 1840 г. протоиереем Авраамием Ганимедовым.

Причт состоял из двух священников, диакона и двух псаломщиков. С 1858 г. местным причтом совершались ежегодные крестные ходы в летнее время со святыми иконами по всем хлебным полям прихожан. Согласно «Пермским епархиальным ведомостям»:

«…совершаются эти ходы при общественном молении об уронах и о сохранении посевов от града и саранчи. Кроме этих ходов совершается каждогодно крестный ход перед 9-м числом мая, когда приносится в церковь из часовни существующей в деревне Шатовой месточтимая икона Светителя и Чудотворца Николая, пред которою отправляются причтом в церкови и в домах прихожан молебствия. Икона эта в 9-е мая после литургии, обратно относится в крестном ходе в деревню Шатову, где издавна существует в это время нарочитое праздневство Святителю Николаю, куда собирается довольно народа, и где отправляются местным причтом молебствия».

Согласно Летописи Крестовоздвиженской церкви на 1866 г. при церкви имелось «от владельцев 66 десятин земли, в числе которых отведено 45 десятин пахотной и 21 сенокосной». Приходское кладбище находилось в 0,5 верстах от западной стороны церкви, было открыто в 1825 г. и обнесено глубоким рвом. В приходе церкви состояло всего 1016 дворов, в т.ч. духовных 6 и 1010 крестьянских; народонаселения 3288 мужского пола (в том числе духовных 11, крестьян 3277) и 3793 женского пола (в том числе 12 духовных и 3781 крестьян).

В 1866 г. церковь получила в собственность от управления князя Голицына деревянный двухквартирный дом с усадебной землей, где в 1885 г. был произведен ремонт.

Волостное правление было открыто в 1861 г. и заведовало одними крестьянами, живущими в приходе церкви. Летопись Крестовоздвиженской церкви описывает приход.

«Общественных и частных училищ в приходе нет, а также нет ни заводов, ни фабрик, кроме 5-ти владельческих мельниц, которые с 1853 года приносят церкви значительную пользу, от сбора в них хлеба от добротных дателей. Училища при церкви ныне нет; оно было открыто в 1866 году господином мировым посредником Яковом Кикиным. По успехам 30 мальчиков существовало один год, но вскоре закрылось по недоставлению обществом средств для содержания училища».

Приход состоял из села Серги и многих мелких деревень. Все прихожане большей частью были временно обязанные крестьяне князя Голицина и графа Шувалова, а также отставные временно-отпускные нижние военные чины. Раскольников, магометан, язычников и других иноверцев в Сергинском приходе не было.

Все прихожане усердно посещали церковные богослужения в воскресные, праздничные и в дни поминовения усопших. К слушанию церковных поучений и домашних наставлений, а также к отправлению молебнов прихожане были усердны.

«Умственное и нравственное развитие прихожан охарактеризовано на слабое: от невежества предков и от того, что между прихожанами весьма мало грамотных, и что нет ни училища, для которого они не хотят уделить самого незначительного пожертвования. От невежества у прихожан были самые разные предрассудки, но без вреда для веры и церкви. Явными между прихожанами были два порока — пьянство и распутство».

Первый престол был освящен в честь воздвижения Животворящего креста Господня 24 февраля 1840 г. Второй в честь Сретения Господня 4 сентября 1905 г. Третий — в честь Великомученика Георгия 17 октября 1910 г.

Газета «Пермские Епархиальные Ведомости» от 1905 г. так описывала это событие:

«Сентября 2 дня. Преосвященнейший Никанор со свитой и певчими на пароходе «Сылва» по приглашению отбыл в село Сергинское, куда и прибыл 3 числа. Владыка на пристани был встречен волостным старшиной хлебом-солью. В храме Архипастырь говорил изустное слово.

Сентября 3 дня. Преосвященнейший Архипастырь бдение с литией и величанием совершил в церкви села Сергинского.

Сентября 4 дня. Преосвященнейший Никанор, при многочисленном стечении молящихся, совершил Чин освящения придельного храма во имя Сретения Господня в селе Сергинском, а затем в новоосвященном храме Божественную литургию. …За Литургией Владыкой предложено слово. После Литургии, по призыву Архипастыря, было общее народное пение, и своды громадного храма огласились мощно тысячью голосов.

За трапезой в доме священника Орлова Преосвященнейшему Владыке земским начальником господином Любимовым выражена глубокая благодарность от жителей Сергинской волости за прибытие и торжественное освящение храма. Вечером Владыка на пароходе отбыл в Пермь, куда и прибыл 5 сентября».

Этапы строительства и реконструкции церкви (до закрытия в 1933 г.)

Здание церкви было построено в 1840 г. — каменное, с колокольней, покрыто железом. Ограждено каменной оградой с деревянной решеткой между столбами.

В XVIII — первой половине XIX вв. в Пермском имении Строгановых перестраивались и поновлялись старые церкви, активно строились новые. Строгановы уделяли немало внимания и вкладывали немалые средства в обучение крепостных иконописцев, живописцев, резчиков, позолотчиков, архитекторов, а также в строительство и ремонт церквей.

После постройки храм неоднократно ремонтировался. В 1849 г. в день праздника Святого Великомученика Георгия 26 ноября при большом скоплении народа осел деревянный пол. Вместо него в 1850 г. был устроен новый чугунный пол на глухой каменной забутовке за счёт землевладельцев князя Голицина и графини Бутеро-Родали. По этому случаю совершено освящение местным священником Матвеем Первушиными в 1850 г.

В 1867 г. — новый иконостас с прибавлением к прежним трём иконам еще четырёх. Были устроены за престолом Животворящий Крест и Икона Божьей Матери в двух особых позлащённых на полименте тумбах. Постройку иконостаса проводил знаменитый пермский мастер Евстафий Ильич Брезгин с сыновьями. Работы были окончены к 16 апреля 1867 г.

В 1876 г. к церкви пристроено каменное крыльцо с тремя дверями и пятью окнами. В 1879 г. — «поправлена и окрашена» кровля малахитом, исправлены карнизы и церковная ограда. В 1883 г. «три печи в церкви переложены».

Вследствие указа Пермской духовной консистории от 29 февраля 1884 г. №1414 был произведен ремонт интерьеров церкви: стены выкрашены масляными красками под светло-голубой колер; своды в алтаре, храме и притворе украшены живописными священными изображениями, а также некоторые стены храма; иконостас в алтаре и храме окрашен жёлтой краской, иконы поновлены, резьба очищена и поправлена, боковые киоты украшены новой резьбой с позолоченными рамами, на паперти стены выкрашены клеевой краской под светло-жёлтый колер.

Создание фресок начиналось с покрытия кирпичной стены штукатуркой. Пока она была сырой, мастера расписывали стены, а затем еще раз прорисовывали детали темперной краской, разведенной на сыром яйце. Когда штукатурка высыхала, то поверхность превращалась в прочную пленку. В результате краски не просто остаются на поверхности, а буквально «врастают» в стену, что обеспечивает фреске невероятную долговечность. Роспись храмов производили артелями или семьями. По такой технологии расписывали храмы до начала XX века. По воспоминаниям жителей, мастеров, расписывающих храм, снабжали продуктами питания, а также яйцами, которые собирали со всех окрестностей.

Работу выполнил мастер Мамаев Алексей Николаевич. Он был выходцем из мастеровых Юговского завода и цеховым мещанином г. Перми. С 1886 г. Алексей Николаевич вместе с братом Андреем были владельцами иконостасно-уборного заведения в Перми.

В 1885 г. купол на колокольне был покрыт белым железом. Поверх купола поставлен новый шестигранный шпиц, обитый белым железом. На шпиц поставлена новая медная маковица в десять вершков в диаметре. В маковицу поставлен новый крест из красной меди длиной в 9 четвертей, шириной три вершка, толщиной с ребро в полтора вершка. Маковица и крест на колокольне вызолочены гальваническим способом. На большом церковном куполе устроена новая восьмигранная тумба, обитая белым железом. Над тумбой поставлена новая глава, обитая белым железом. Над главой устроена новая медная маковица и крест такого же размера, как и на колокольне, вызолоченная гальваническим способом. Над алтарём устроена новая тумба, обитая белым железом, с главой и маковицей из красной меди в диаметре 8 вершков, крестом из красной же меди длиной в один аршин, шириной полтора вершика и толщиною вершок. Крест и маковица вызолочены гальваническим способом.

Известно, что за всю эту работу на основании договора подрядчику крестьянину Рождественской волости Кунгурского уезда Александру Иванову Подшивалову выдано деньгами 1829 руб.

В начале XX в. церковь была перестроена: расширена трапезная, устроены приделы в честь Сретения Господня (освящен 4 сентября 1905 г.) и Великомученика Георгия (освящен 17 октября 1910 г.), перестроена колокольня.

Церковно-приходские школы в приходе Крестовоздвиженской церкви

В приходе Крестовоздвиженской церкви работали приходские школы: Светловская с 1899 г., Закурьинская и Будайкинская с 1906 г., Зуятская с 1908 г., Киселёвская с 1911 г., Колывановская с 1913 г.; Огрызковская и Косачинская 1914 г., Дикаринская с 1891 г., Подъельниковская с 1894 г., Жилинская с 1896 г.

Церковно-приходские школы помогали утверждать в народе православное учение веры и нравственности, первоначальные полезные знания. Школы открывались священниками и могли быть одноклассные с двухлетним и двухклассным с четырёхлетним курсом. В церковно-приходских школах преподавались закон Божий, церковное пение, чтение церковной и гражданской печати и письмо, начальные арифметические сведения, а в двухклассных школах кроме того — начальные сведения по истории церкви и Отечества.

Учителями церковно-приходских школ могли быть священники, а также лица, окончившие известные разряды учебных заведений, или лица выдержавшие специальные испытания. Уроки могли вести и другие служители причта, их жёны и дети. При школах допускалось устройство библиотек.

У родителей не было большого желания отдавать детей в школу, т.к. после окончания школы дети умели писать лишь своё имя, поэтому учеников в школу набирали по распоряжению сельских властей. К 1897 г. Дикаринская школа грамоты была реорганизована в церковно-приходскую школу. В Государственном архиве Пермского края хранится ведомость успеваемости учеников церковно-приходской школы на 21 мая 1897 г.

«Худеньких Максим — 5,5,5,5,4,5,5; Злыгостев Александр — 5,5,5,4,4,4,5; Скорынин Дмитрий — 3,3,3,3,2,3,3. Учительница Семёнова Анна Егоровна, дочь дьякона, окончила 1 курс в Кунгурском женском монастырском училище».

Дикаринскую церковно-приходскую школу возглавляли в 1912—1915 гг. — священник Аристов Ананий Николаевич; в 1915 г. — Юрганов Константин Михайлович.

Святые места Сергинского поселения

В приходе Сергинской Крестовоздвиженской церкви было 9 деревянных часовен (на 1916 г.) в деревнях Забегаево, Закурья, Шатовой, Киселёво, Будайках, Колываново, Гамово, Дикарях и Опалихе. Все эти часовни были построены на средства крестьян и существовали издавна.

Часовня в д. Дикари именовалась в память 3-х христианских святых: Иоанна Предтечи, великомученика Дмитрия Солунского и преподобного Алексея человека Божия. В дни смерти этих великомучеников проходили богослужения, в деревнях и в д. Дикари были большие праздники.

Местные жители д. Дикари пересказывали воспоминания своих предков, как в годы действия часовни крестный ход проходил из Серги через деревню Молебный Лог. Там у озера делали передышку, служили молебен, принимали от жителей деревни угощение, те присоединялись к крёстному ходу, и так все вместе шли до Дикарей.

Деревенская часовня долго оставалась в памяти старожилов. По их воспоминаниям, она была небольшая, уютная с многими намоленными иконами. Стояла она среди деревни на взгорке, и её крыша, покрытая дранкой, поблёскивала на солнце. Но в 30-х годах часовню разорили, а иконы выбросили за деревню в лог. Местные жители спасли часть икон и перевезли их в д. Будайки. Ещё какое-то время часовня служила колхозу складом. В 1950-х годах к пустующему зданию часовни пристроили сцену и всё строение превратили в клуб.

Примечательна еще одна часовня — в деревне Опалиха. После 1924 г. деревня стала относиться к Огрызковскому сельскому совету Сергинского района. Деревня была большая, в 1926 г. здесь проживало 105 жителей. Сейчас этой деревни нет. В 1867 году жители этой деревни решили построить часовню «в честь освобождения от крепостной зависимости и спасения драгоценной жизни освободителя крестьян Государя Императора Александра II от опасности, грозившей 4 апреля 1866 г.».

Святое озеро — живописное место в окрестностях Серги. Расположено оно в месте бывшей деревни Личердята, в 1,5 км от села. «Пермские Епархиальные Ведомости №30—32» от 1917 г. сообщают, что «10 июля был найден плавающим на озере образ Святителя и Чудотворца Николая, который местными жителями два раза уносим был в дом, однако неизвестным образом исчезал и вновь обретался на том же озере…. 16 июля причтом Сергинской церкви при огромном стечении народа был совершен из местного храма в деревню Личердята крестный ход, и образ Святителя и Чудотворца Николая был перенесен во храм, где он привлекает и по настоящее время множество богомольцев, как местных прихожан, так и жителей соседних приходов».

С тех пор озеро называется Святым, и ежегодно в день обретения иконы сюда совершается крестный ход.

Еще одна достопримечательность села — Святой источник с часовней в честь иконы Почаевской Божьей Матери. Находится он недалеко от д. Выползово и более известен как Нагаевский ключик. 5 сентября 2005 г. родник был освящен иереем Виктором Хариным.

В 1924 г. от источника до села проложили водопровод из деревянных труб длиной 2,5 км. В 2010-х при строительстве водопровода в селе Серга были обнаружены фрагменты этих труб. Посмотреть их можно в музее-библиотеке села Серга.

Ежегодно на день памяти иконы Почаевской Божьей Материй 5 августа к источнику совершается крестный ход. Традиция эта зародилась в год празднования 170-летия храма, в 2010 г., по инициативе благочинного Первого Кунгурского округа о. Олега Ширинкина и настоятеля храма о. Андрея Бормотова.

Бессонова гора в д. Елкино — живописные скалы на правом берегу Сылвы, которые возвышаются над рекой на высоту 60 м. Здесь расположен археологический памятник «Елкинское городище», геологический памятник «Разрез Елкино» и поклонный крест Святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси.

Скалы находятся на расстоянии около 1 км вниз от д. Елкино. Геологический разрез Елкино представляет собой скальное обнажение. Гипсоангидритовые породы переслаиваются с карбонатными известняками и доломитами, составляя так называемую «елкинскую» пачку. Скалы считаются самыми высокими на Сылве и имеют научную ценность.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.