Бесплатный фрагмент - Маркетинг на телевидении и радио

Дорогие коллеги, преподаватели, студенты, исследователи и практики медиарынка!

Создание этой книги стало для меня итогом многолетней работы в сфере телевидения, радио и маркетинговых коммуникаций. Я наблюдал, как эфирная среда трансформируется под влиянием технологий, как традиционные каналы учатся говорить с аудиторией новым языком — языком данных, эмоций и доверия.

Современный маркетинг в медиа — это не просто набор инструментов продаж. Это философия взаимодействия, основанная на уважении к зрителю и слушателю, на стремлении понять, что именно формирует их внимание, интерес и вовлечённость. Телевидение и радио остаются уникальными пространствами, где соединяются образ, звук и человеческое чувство — и именно это делает их незаменимыми даже в эпоху цифровых алгоритмов.

Моя цель — показать, что медиамаркетинг может и должен быть не только эффективным, но и культурно ответственным. Он способен формировать общественные ценности, поддерживать творчество, объединять людей вокруг идей и смыслов.

Я искренне надеюсь, что эта книга станет для вас не просто учебным пособием, а источником вдохновения — для исследований, для преподавания, для новых профессиональных открытий. Пусть она поможет вам увидеть в рекламе и маркетинге не только экономические, но и гуманитарные измерения — ведь медиа, в конечном счёте, создаются людьми и для людей.

С уважением, Владимир Геннадьевич Лузгин

Санкт-Петербург, 2025 г.

Введение

1. Актуальность темы

Современный медиарынок представляет собой сложную, многоуровневую систему, в которой телевидение и радио продолжают играть значимую роль, несмотря на глобальные процессы цифровизации и конвергенции медиа. Традиционные эфирные каналы — в отличие от цифровых платформ — сохраняют уникальные свойства массового охвата, аудиовизуального воздействия и институционального доверия аудитории. В этих условиях именно маркетинг в сфере телевидения и радио становится ключевым инструментом стратегического управления контентом, рекламными потоками и взаимоотношениями с аудиторией.

Согласно классической дефиниции Ф. Котлера, маркетинг — это «социальный и управленческий процесс, посредством которого индивиды и группы получают то, в чём они нуждаются, создавая и обмениваясь продуктами и ценностями» (Kotler, Marketing Management, 2017). В контексте медиасферы данный процесс приобретает особую специфику: продуктом становится медиаконтент, а основным рыночным актором — аудитория, выступающая одновременно потребителем и товаром. Как отмечал Д. Смайт в работе The Audience Commodity (1981), аудитория является объектом купли-продажи на рынке внимания, где рекламодатель платит вещателю за доступ к зрителю или слушателю.

В этой связи маркетинг телевидения и радио можно определить, как совокупность методов и стратегий, направленных на создание, продвижение и монетизацию медиапродуктов с учётом характеристик аудитории, технологической среды и конкурентных факторов медиарынка.

2. Степень научной разработанности проблемы

Научная традиция изучения маркетинга в сфере СМИ формировалась на стыке экономической теории, социологии коммуникаций и медиаисследований. Основоположниками данного направления считаются Ф. Котлер, П. Друкер, Г. Армстронг, а в области медиаэкономики — Д. МакКуэйл, Э. Напполи, Р. Пикард, Л. Лазарсфельд. Их труды заложили методологическую базу анализа взаимодействия между медиаорганизациями, рекламным бизнесом и аудиторией.

В отечественной научной традиции вопросы медиамаркетинга активно разрабатывались с конца 1990-х годов в работах Е. Л. Вартановой, М. М. Назарова, Г. В. Лазутиной, В. В. Тулупова, Е. А. Короченской и других исследователей. Особое внимание уделялось проблемам позиционирования телеканалов, рекламных стратегий в эфирных СМИ и экономике контента.

Тем не менее, в условиях стремительной цифровизации, появления OTT-сервисов, аудиостримингов и подкастов, классические модели маркетинга требуют переосмысления. Возникает необходимость выработки новой теоретико-практической парадигмы, учитывающей гибридность медиапространства и изменённое поведение потребителя.

3. Цель и задачи исследования

Цель настоящего учебного издания — систематизировать теоретические основы и практические подходы к маркетингу в сфере телевидения и радио, выявить закономерности функционирования медиарынка, а также обозначить новые тенденции, формирующиеся под влиянием цифровых технологий и глобальных коммуникационных процессов.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1. Определить сущность и структуру маркетинга в эфирных медиа, выявить его отличия от классического товарного маркетинга.

2. Рассмотреть экономические и организационные модели функционирования телевизионных и радиорынков.

3. Проанализировать специфику медиапотребления и методы изучения аудитории.

4. Охарактеризовать формы и инструменты рекламной деятельности на телевидении и радио.

5. Исследовать механизмы формирования бренда медиакомпаний и их позиционирования.

6. Раскрыть влияние цифровизации и конвергенции на стратегии медиамаркетинга.

7. Определить перспективы и вызовы развития телевидения и радио в XXI веке.

4. Объект и предмет исследования

Объектом исследования выступает система маркетинговых отношений в сфере эфирных средств массовой информации — телевидения и радио. Предметом исследования являются принципы, методы и инструменты маркетинга, применяемые в деятельности телевизионных и радиовещательных организаций.

5. Методология исследования

Методологическую основу исследования составляют междисциплинарные подходы — системный, институциональный, социокультурный и коммуникативный. Используются методы контент-анализа, сравнительного анализа медиарынков, кейс-метод, а также принципы стратегического и инновационного менеджмента.

Теоретическая база опирается на труды Ф. Котлера, Д. МакКуэйла, Э. Напполи, Р. Пикарда, П. Друкера, а также современных российских исследователей медиасферы. Практическая база — на данных Mediascope, Nielsen, Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), Министерства цифрового развития РФ и др.

6. Научная новизна и практическая значимость

Новизна данного издания заключается в комплексном рассмотрении маркетинга телевидения и радио сквозь призму цифровой трансформации и конвергенции медиа. В книге представлены актуальные кейсы из отечественного и зарубежного медиарынков, иллюстрирующие современные тенденции: переход от эфирной модели к гибридным форматам вещания, персонализация контента, интеграция рекламных платформ и формирование новых каналов взаимодействия с аудиторией.

Практическая значимость заключается в возможности применения изложенных теоретических положений и методик в образовательной, исследовательской и профессиональной деятельности в области медиаменеджмента и рекламы.

7. Структура учебного издания

Книга состоит из десяти глав, объединённых логикой последовательного перехода от теоретических оснований медиамаркетинга к практическим технологиям его реализации. В заключении подведены итоги исследования и обозначены перспективные направления дальнейшего развития маркетинговых стратегий в эфирных медиа.

Глава 1. Теоретико-методологические основы маркетинга в сфере телевидения и радио

1.1. Сущность и особенности маркетинга в медиасфере

Современная система средств массовой информации представляет собой не только институт общественных коммуникаций, но и полноценный сектор рыночной экономики, в котором действуют законы спроса и предложения, конкуренции, ценообразования и потребительской ценности. В этом контексте маркетинг в медиасфере можно рассматривать как комплекс управленческих, исследовательских и коммуникационных процессов, направленных на создание и продвижение медиапродукта, а также на формирование и удержание аудитории.

Классическая теория маркетинга, сформулированная Ф. Котлером, определяет маркетинг как деятельность по выявлению потребностей потребителей и их удовлетворению с прибылью для организации (Kotler & Keller, Marketing Management, 2017). В сфере СМИ данная дефиниция приобретает специфический характер, так как объектом удовлетворения становится потребность аудитории в информации, развлечении, эмоциональном опыте и социальном взаимодействии.

В отличие от традиционных отраслей экономики, медиарынок оперирует нематериальными продуктами, которые не обладают физической формой, но имеют значительную социальную и символическую ценность. Как отмечает Э. Напполи, «вещатель продаёт не программы, а аудиторию, которую эти программы привлекают» (Napoli, Audience Economics, 2003). Таким образом, в медиамаркетинге продукт и аудитория находятся в сложном взаимозависимом отношении: контент создаётся для привлечения зрителей или слушателей, а аудитория — для монетизации через рекламу.

Важным признаком маркетинга в эфирных медиа является двойственность целевых рынков:

Аудиторный рынок — где канал конкурирует за внимание зрителя или слушателя;

Рекламный рынок — где происходит купля-продажа аудитории рекламодателями.

Эта двойная структура определяет стратегию и экономику вещания, формируя особый тип маркетинговых отношений, в которых контент выполняет роль медиатора между аудиторией и бизнесом.

1.2. Эволюция концепций маркетинга в медиа

Развитие маркетинга в сфере телевидения и радио тесно связано с общими этапами эволюции маркетинговой мысли. Исследователи выделяют несколько ключевых парадигм:

Производственная концепция (1950-е гг.) — акцент на создании контента и технической инфраструктуры вещания. В этот период маркетинг носил пассивный характер, ограничиваясь исследованием рейтингов и формированием рекламных расценок. Телевидение воспринималось как «витрина прогресса», а аудитория — как массовая, однородная категория.

Продуктовая концепция (1960–1970-е гг.) — основное внимание уделяется качеству и жанровому разнообразию программ. Вещатели начинают осознавать значимость контентной дифференциации и программного позиционирования. Возникают первые исследования предпочтений зрителей и слушателей, а также зачатки сегментации аудитории.

Сбытовая концепция (1980-е гг.) — с ростом конкуренции между каналами маркетинг становится инструментом коммерциализации эфира. Радиостанции и телеканалы начинают активно продавать рекламное время, а медиапланирование превращается в самостоятельную дисциплину.

Концепция маркетинга отношений (1990-е гг.) — в фокусе внимание не столько на продаже рекламных минут, сколько на формировании долгосрочных отношений с аудиторией. Появляются бренды телеканалов, формируется понятие «лояльного зрителя». Телевидение становится элементом образа жизни, а маркетинг — механизмом эмоциональной привязки.

Современная концепция маркетинга внимания (2000–2020-е гг.) — в эпоху цифровой конкуренции ключевым ресурсом становится внимание пользователя. Как отмечает Д. Дэвенпорт, «внимание — новая валюта медиарынка» (Davenport & Beck, The Attention Economy, 2001). В этих условиях медиамаркетинг ориентируется не на массовость, а на точечную персонализацию контента и интерактивное вовлечение аудитории.

Таким образом, маркетинг телевидения и радио прошёл путь от пассивного инструмента рекламы до комплексной системы стратегического управления медиаактивом, основанной на аналитике, данных и кроссплатформенной коммуникации.

1.3. Медиапродукт и аудитория как категории маркетинга

Ключевой элемент маркетинговой системы в СМИ — медиапродукт, который может принимать формы телевизионной программы, радиопередачи, новостного сюжета, шоу, подкаста или эфира. В отличие от материальных товаров, медиапродукт характеризуется рядом особенностей:

Нематериальность — ценность заключается в содержании, а не в физическом носителе.

Невозможность хранения — эфирная программа теряет актуальность сразу после выхода, что требует постоянного обновления контента.

Массовый характер потребления — аудитория воспринимает медиапродукт одновременно, что усиливает эффект социальной синхронизации.

Дуальная монетизация — канал получает доход не только от рекламы, но и от дистрибуции контента (подписки, лицензии, синдикация).

Аудитория, в свою очередь, является основным рыночным активом телеканала или радиостанции. Она выступает в трёх ипостасях:

как потребитель контента;

как товар, предлагаемый рекламодателям;

как социальный капитал, определяющий влияние медиабренда.

Согласно модели Э. Напполи, аудитория в медиамаркетинге рассматривается как «продукт, который создаётся, измеряется и продаётся» (Napoli, 2003). Эта концепция объясняет, почему медиакомпании вкладывают значительные ресурсы в изучение аудитории — рейтинги, социологические исследования, бигдата-анализ — поскольку именно знание аудитории является условием успешного позиционирования на рынке.

1.4. Методологические подходы к исследованию медиамаркетинга

Научное изучение маркетинга телевидения и радио опирается на междисциплинарные подходы, отражающие комплексный характер медиасферы. Основными из них являются:

Системный подход — рассматривает медиарынок как совокупность взаимосвязанных элементов: производителей контента, вещателей, рекламодателей, аудитории и регулирующих институтов. Маркетинг при этом выступает как механизм балансировки интересов между ними.

Коммуникативный подход — базируется на понимании медиа как канала обмена символической информации. Согласно модели Л. Лазарсфельда и Э. Катца (Personal Influence, 1955), коммуникация опосредуется социальными структурами, а маркетинг выполняет функцию усиления медиавоздействия через доверие и идентификацию.

Экономический подход — анализирует маркетинг как элемент медиабизнеса, ориентированный на извлечение прибыли и оптимизацию ресурсных потоков. Здесь ключевыми являются понятия медиапланирования, стоимости контакта (CPT), рейтинговой доли и инвестиционной эффективности рекламы.

Культурологический подход — исследует маркетинг как инструмент символического производства, в котором контент выполняет роль культурного кода, формирующего идентичность аудитории. В этом контексте маркетинг становится частью социокультурной миссии медиаорганизации.

Цифровой подход — новейшее направление, основанное на анализе данных (data-driven marketing), персонализации контента, интеграции телеканалов и радиостанций с онлайн-платформами и социальными сетями.

Выводы по главе

Маркетинг телевидения и радио представляет собой особую разновидность маркетинга услуг, основанную на управлении вниманием и вовлечением аудитории.

Медиарынок характеризуется двойственной природой — он одновременно обращён к зрителю (как потребителю контента) и к рекламодателю (как инвестору в аудиторию).

Эволюция медиамаркетинга отражает переход от массового вещания к персонализированным, кроссплатформенным стратегиям.

Исследование медиамаркетинга требует комплексного методологического подхода, сочетающего экономические, коммуникативные и социокультурные аспекты.

Глава 2. Телевизионный рынок: структура, участники и экономические модели

2.1. Телевидение как экономическая и коммуникативная система

Телевидение является одной из наиболее устойчивых и социально значимых форм массовой коммуникации. Его специфика заключается в сочетании аудиовизуального воздействия, регулярности потребления и высокой степени доверия аудитории. Несмотря на бурное развитие цифровых платформ и видеостримингов, телевидение остаётся главным инструментом формирования общественного мнения и массовой культуры, а также мощным каналом маркетингового воздействия.

Как отмечает Д. МакКуэйл (McQuail’s Mass Communication Theory, 2010), телевидение выполняет двойственную функцию: с одной стороны, оно является коммуникативным институтом, обеспечивающим циркуляцию информации и культурных смыслов; с другой — экономическим предприятием, существующим в условиях рыночной конкуренции и монетизации внимания аудитории.

Экономическая модель телевидения базируется на обмене трёх ценностей:

Контент — как объект производства и потребления.

Аудитория — как ресурс, предлагаемый рекламодателю.

Реклама — как источник финансирования контентного цикла.

Таким образом, телевидение формирует треугольник рыночных отношений:

Производитель контента → Вещатель → Рекламодатель → Аудитория.

Каждый из этих субъектов играет самостоятельную роль, однако эффективность рынка определяется степенью согласованности между ними — именно эту координацию и обеспечивает маркетинг.

2.2. Структура телевизионного рынка

Телевизионный рынок представляет собой совокупность организационных, экономических и технологических отношений, обеспечивающих создание, дистрибуцию и потребление телевизионного контента. Его структура многослойна и включает следующие сегменты:

1. Производственный сектор (content production)

Сюда входят кинокомпании, студии, независимые продакшены, новостные агентства, а также внутренние подразделения телеканалов, ответственные за создание программного контента. Примером вертикальной интеграции является корпорация BBC Studios, совмещающая функции производства и международной дистрибуции телепродукта.

2. Вещательный сектор (broadcasting)

Это центральный элемент телевизионного рынка. В него входят государственные, общественные и коммерческие телеканалы, осуществляющие эфирное, кабельное, спутниковое или IP-вещание. Типология вещателей включает:

Общественные вещатели (например, BBC, NHK, ARD), миссия которых заключается в просвещении и культурном обслуживании общества;

Коммерческие вещатели (например, CNN, Fox, «Первый канал», СТС), основной целью которых является извлечение прибыли от рекламы и спонсорства;

Региональные и нишевые каналы, ориентированные на конкретные аудитории.

3. Дистрибуционный сектор (distribution & delivery)

Включает операторов кабельного и спутникового телевидения, интернет-провайдеров, а также цифровые OTT-платформы (Over-The-Top Services) — такие как Netflix, Hulu, Ivi, Okko, Kinopoisk HD. Именно дистрибуция определяет, каким образом контент доходит до потребителя, а маркетинг обеспечивает его продвижение и доступность.

4. Рекламный сектор (advertising market)

Представлен рекламными агентствами, медиа-байинговыми структурами и брендами-рекламодателями. Основная функция — купля-продажа рекламных инвентарей (эфирного времени, спонсорских интеграций, product placement и т.д.) на основе показателей рейтингов и целевых сегментов аудитории.

5. Аналитический и исследовательский сектор (audience measurement)

Эта сфера представлена компаниями, занимающимися измерением и анализом телевизионной аудитории. В России ключевым оператором является Mediascope, предоставляющий данные по рейтингам, долям и профилям телесмотрения. На международном уровне — Nielsen Media Research, Kantar Media, BARB (UK) и др.

2.3. Основные участники телевизионного рынка

1. Вещатели (Broadcasters)

Они являются центральным звеном медиасистемы, соединяющим производство и потребление. Функции вещателя включают:

стратегическое планирование программной сетки;

определение целевых аудиторий;

управление брендом телеканала;

взаимодействие с рекламодателями и агентствами;

контроль качества контента и соблюдение регуляторных норм.

В России крупнейшими телевизионными холдингами являются «Первый канал», ВГТРК, Газпром-Медиа Холдинг, СТС Медиа, Национальная Медиа Группа. Каждый из них управляет портфелем каналов, ориентированных на разные целевые аудитории и рекламные сегменты.

2. Рекламодатели и агентства

Рекламодатели (бренды) обеспечивают финансовую основу телевидения, покупая эфирное время и интеграционные форматы. Между ними и вещателями действуют медиапосредники — медиаагентства (например, OMD Media Direction, GroupM, Carat), которые осуществляют планирование, закупку и оптимизацию размещений. Для телеканала задача маркетинга состоит в выстраивании партнёрских отношений с агентствами и доказательстве эффективности инвестиций рекламодателя.

3. Аудитория

Зрители выступают как конечные потребители контента, определяющие рейтинг и привлекательность телеканала. Современная аудитория фрагментирована: массовое телевидение постепенно уступает место нишевым и целевым форматам, где решающее значение имеют демографические и психографические параметры.

4. Государственные и регулирующие органы

На телевизионный рынок значительное влияние оказывают нормативные институты: Федеральная служба по надзору в сфере связи (Роскомнадзор), Министерство цифрового развития РФ, а также международные организации (ITU, Ofcom, FCC). Они определяют правила лицензирования, объём рекламы, квоты на отечественный контент и стандарты вещания.

2.4. Экономические модели телевидения

Телевизионный рынок характеризуется множеством экономических моделей, различающихся по источникам доходов, структуре затрат и целевым установкам.

1. Рекламная модель (Advertising-Based Model)

Наиболее традиционная и распространённая форма монетизации. Доход телеканала формируется за счёт продажи эфирного времени под рекламу. Ключевые параметры эффективности — рейтинг (Rating) и стоимость тысячи контактов (CPT, Cost per Thousand). Чем выше рейтинг программы, тем дороже рекламное размещение. Примером служат коммерческие телеканалы: Fox, NBC, ТНТ, СТС.

2. Подписная модель (Subscription Model)

Зритель оплачивает доступ к контенту напрямую — либо в форме ежемесячной подписки (как в Netflix или Amediateka), либо через платные пакеты операторов кабельного и спутникового ТВ. Данная модель минимизирует зависимость от рекламы и стимулирует развитие качественного контента.

3. Смешанная модель (Hybrid Model)

Комбинирует рекламные и подписные доходы. Эта схема характерна для большинства современных медиахолдингов, которые стремятся диверсифицировать источники финансирования (например, HBO Max, Hulu, ivi.ru).

4. Государственно-бюджетная модель (Public Service Model)

Используется общественными вещателями, финансируемыми из бюджета или за счёт лицензионных сборов. Пример — BBC (Великобритания), ARD/ZDF (Германия), NHK (Япония). Маркетинговая стратегия таких каналов ориентирована на миссию — культурное просвещение, информирование, общественный интерес, а не на коммерческую прибыль.

5. Модель контентной синдикации и экспорта (Content Syndication)

Телеканал продаёт лицензии на свои программы и форматы другим вещателям или стриминговым платформам. Классический пример — глобальный экспорт формата The Voice, принадлежащего компании Talpa Media, адаптированного более чем в 60 странах.

2.5. Конкуренция и позиционирование телеканалов

В условиях фрагментированного медиарынка конкурентоспособность телеканала определяется не только объёмом аудитории, но и чётким маркетинговым позиционированием. Согласно принципам Ф. Котлера, позиционирование — это «разработка и поддержание образа продукта, обеспечивающего уникальное место в сознании целевой аудитории». Для телевидения этот образ выражается через программную политику, визуальную айдентику, стилистику ведущих, музыкальные и жанровые особенности эфира.

Типичные стратегии позиционирования телеканалов:

Массовая аудитория (Mainstream): «Первый канал», Fox, ITV.

Молодёжная аудитория: ТНТ, MTV, 2x2.

Информационно-аналитическая ниша: Россия 24, CNN, Euronews.

Культурно-образовательная: Культура, BBC Four, Arte.

Развлекательная и семейная: СТС, Домашний, Discovery Channel.

Позиционирование поддерживается инструментами бренд-менеджмента: визуальные логотипы, фирменный стиль, саунд-дизайн, проморолики, кампании «имиджа канала».

2.6. Современные тенденции телевизионного маркетинга

Медиаконвергенция — телевидение интегрируется с цифровыми платформами, формируя кроссмедийные экосистемы (пример: TNT-Premier, Start, IVI).

Персонализация и data-driven маркетинг — использование алгоритмов рекомендаций и анализа поведения зрителя.

Интерактивность — участие аудитории в шоу через социальные сети, мобильные приложения, голосования.

Product placement и нативная реклама — органичная интеграция брендов в сюжетную структуру контента.

Мультиплатформенность брендов — телевидение перестаёт быть «эфиром» и превращается в медиафраншизу, существующую во всех каналах коммуникации.

Выводы по главе

Телевизионный рынок представляет собой сложную многоуровневую систему, включающую производителей контента, вещателей, дистрибьюторов, рекламодателей и аудиторию.

Экономическая модель телевидения основана на обмене трёх ресурсов — контента, аудитории и рекламы.

Различие моделей финансирования (рекламная, подписная, общественная и смешанная) определяет стратегию маркетинга телеканала.

Конкурентное позиционирование и брендинг становятся ключевыми инструментами выживания на насыщенном медиарынке.

Цифровизация трансформирует телевидение в гибридную систему, где маркетинг опирается на данные, взаимодействие и персонализацию.

Глава 3. Радиорынок и специфика маркетинга на радио

3.1. Радио как средство массовой коммуникации и маркетинговый канал

Радио — старейшая из массовых электронных медиаформ, сохраняющая устойчивое положение в информационно-коммуникативной системе XXI века. Несмотря на распространение цифровых сервисов и аудиостриминга, радио остаётся важным звеном ежедневной медиапрактики: оно сопровождает слушателя в дороге, на работе, в быту, выполняя функции информирования, развлечения и социальной интеграции.

Как отмечал канадский теоретик М. Маклюэн, «радио обращается не к глазу, а к слуху, вовлекая человека в более интимную и эмоциональную коммуникацию» (McLuhan, Understanding Media, 1964). Эта особенность определяет уникальную маркетинговую природу радио — оно не навязывает внимание, а присутствует фоново, тем самым формируя устойчивое восприятие брендов, рекламных сообщений и культурных символов.

Радио можно рассматривать как мобильное и персонализированное медиа, отличающееся высокой частотой контактов и низким уровнем когнитивного сопротивления восприятию рекламы. Согласно исследованиям Nielsen Audio (2023), средний житель мегаполиса проводит с радиопотоком более 90 минут в день, а степень доверия к радиорекламе остаётся одной из самых высоких среди традиционных медиа.

3.2. Структура и участники радиорынка

Современный радиорынок — это комплекс производственно-коммуникационных связей между вещателями, рекламодателями, агентствами, операторами дистрибуции и аудиторией. Его структура условно подразделяется на несколько сегментов:

1. Радиовещательные компании (Broadcasters)

Ключевые участники рынка, осуществляющие производство и трансляцию программ. Существует три основных типа радиовещания:

Эфирное (FM/AM) — традиционный формат, охватывающий наибольшую аудиторию.

Цифровое (DAB+, HD Radio) — характеризуется улучшенным качеством звука и многостанционным вещанием.

Интернет-радио — гибридный формат, объединяющий вещание и онлайн-платформы (например, Radio Record Online, Nashe Radio, Europa Plus Live).

В России радиорынок представлен крупными медиахолдингами: «Европейская медиагруппа (EMG)», «Газпром-Медиа Радио», «Русская медиагруппа (РМГ)», «Медиа1», управляющими сетями станций — Europa Plus, AvtoRadio, Maximum, Love Radio, Русское Радио, NRJ и др.

2. Производители контента (Content Units)

Редакции, музыкальные отделы, новостные службы, приглашённые продюсеры и независимые креаторы создают контент — музыкальные плейлисты, ток-шоу, интервью, подкасты и тематические рубрики.

3. Рекламный сектор

Радио остаётся эффективным инструментом локального и национального маркетинга, особенно для малого и среднего бизнеса. Крупные агентства (Dentsu Russia, OMD Media Direction, GroupM) включают радио в медиамикс кампаний как канал с высокой частотой контакта (frequency) и умеренной стоимостью охвата (CPT).

4. Дистрибуционные платформы

Современное радио выходит за рамки FM-диапазона, распространяясь через мобильные приложения, веб-сайты, автомобильные мультимедийные системы и смарт-устройства (Yandex Station, Apple CarPlay, Android Auto).

3.3. Сегментация и позиционирование радиостанций

Радиомаркетинг строится на точной аудиторной сегментации. В отличие от телевидения, где аудитория часто является семейной, радиопотребление преимущественно индивидуализировано и ситуативно (в автомобиле, на работе, в наушниках). Это определяет специфические критерии сегментирования:

Демографические: возраст, пол, образование.

Психографические: стиль жизни, музыкальные предпочтения, социальные установки.

Ситуационные: время суток, место прослушивания, род деятельности.

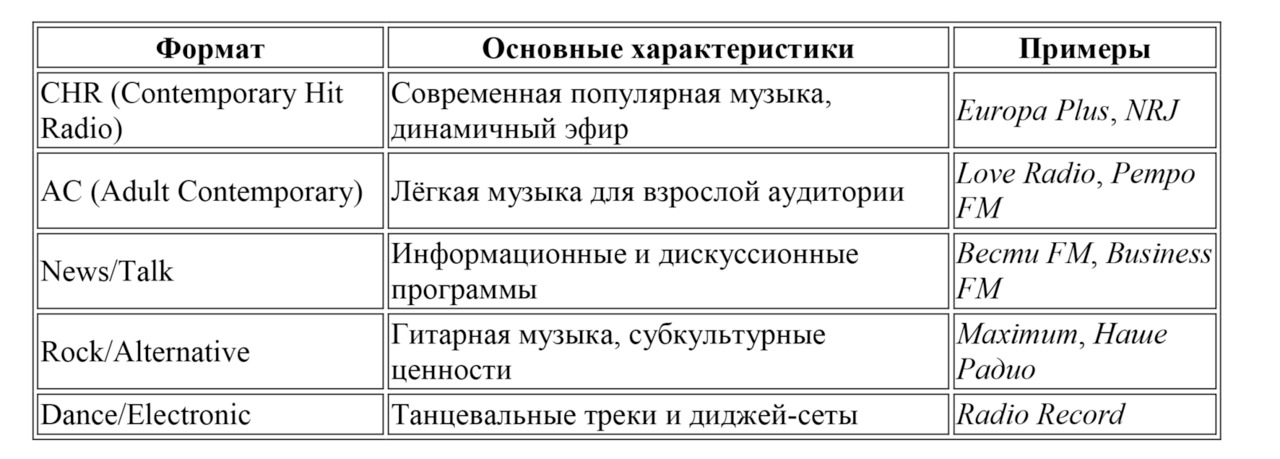

Каждая радиостанция выстраивает уникальное позиционирование, выраженное через формат — совокупность музыкального, информационного и коммуникационного содержания. Основные форматы включают:

Позиционирование радиостанции выражается в её слогане, музыкальной политике, интонации ведущих, частоте упоминания бренда и стиле рекламных вставок. Так, Europa Plus строит имидж как «радио современной динамичной жизни», тогда как Business FM позиционирует себя как «радио для мыслящих профессионалов».

3.4. Радиореклама: формы, восприятие и эффективность

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.