Бесплатный фрагмент - Методология корпоративного офлайн обучения

Введение

В последние годы внимание к корпоративному обучению выросло в разы, и эта тенденция остается устойчивой, несмотря на стремительное развитие цифровых технологий и кажущуюся «тотальную онлайн реформу» образования, спровоцированную пандемией.

На первый взгляд может показаться, что за период вынужденной самоизоляции в сфере образования взрослых произошел необратимый сдвиг: компании оперативно перестроили все процессы на удаленный режим, массово освоили новые инструменты и научились масштабировать онлайн курсы, рассылки, вебинары. Возникло ощущение, что обучение наконец «оторвалось» от привычного офлайн формата, что живая встреча, коллективная дискуссия, практическая отработка навыков в аудитории теперь — лишь дань прошлому. Но стоит взглянуть на опыт ведущих компаний, корпоративных университетов, центров развития персонала — становится очевидно: несмотря на очевидные плюсы дистанционных форматов, очное обучение не только сохраняет, но и укрепляет свои позиции. Не случайно после возвращения команд в офисы спрос на офлайн мероприятия не снизился, а, напротив, вырос и стал восприниматься как инструмент не только передачи знаний, но и формирования корпоративной идентичности.

Этот феномен объясняется целым рядом причин. Во-первых, корпоративное обучение никогда не сводилось к простой трансляции информации или формальной проверке знаний. Настоящая ценность корпоративных образовательных программ — в формировании устойчивых поведенческих моделей, развитии soft skills, обмене практическим опытом и отработке механизмов взаимодействия, необходимых для достижения командных и бизнес-целей. офлайн формат дает уникальные возможности для создания среды, в которой возникают доверие, поддержка, эмоциональная вовлеченность, что особенно важно для задач развития лидерства, командной работы, внедрения изменений, генерации новых решений. Именно в аудитории, при живом взаимодействии, участники учатся договариваться, учитывать интересы друг друга, пробовать новое, совершать ошибки и корректировать поведение здесь и сейчас, в условиях естественной обратной связи.

Во-вторых, возвращение к офисному формату работы после периода изоляции наглядно показало, насколько важно для сотрудников ощущение принадлежности, сопричастности к жизни компании, понимание общей цели. Формальные онлайн программы не всегда способны заменить эффект живой дискуссии, неформального обмена мнениями, обсуждения реальных кейсов с коллегами из разных подразделений, когда ценность создается не только за счет контента, но и за счет совместного проживания опыта. Офлайн обучение становится своеобразным катализатором внутренних изменений, мощным средством повышения лояльности, инструментом поддержки корпоративной культуры, которую невозможно сформировать исключительно онлайн активностями.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что рынок корпоративного обучения за последние годы существенно изменился: от компаний все чаще требуется не просто «провести тренинг», а выстроить полноценную систему развития персонала, ориентированную на достижение стратегических задач бизнеса. Ведущие игроки рынка активно инвестируют в собственные корпоративные университеты, создают целевые программы развития управленческого и экспертного резерва, разрабатывают долгосрочные образовательные траектории для сотрудников разного уровня — от линейного персонала до топ-менеджмента. Все это сопровождается ростом требований к качеству программ, актуальности методик, прозрачности бизнес-результатов обучения. Корпоративное обучение становится одним из ключевых элементов стратегии развития компаний, инструментом привлечения и удержания талантов, фактором конкурентоспособности в условиях постоянных изменений внешней среды.

В этих условиях растет запрос на профессиональных методистов, педагогических дизайнеров и тренеров, способных разрабатывать программы не только интересные и содержательные, но и отвечающие реальным бизнес-вызовам. От специалиста сегодня требуется умение не просто подобрать формат или тему, а выстроить образовательную логику таким образом, чтобы обучение действительно решало задачи организации, повышало вовлеченность и давало ощутимый эффект на практике. Это предъявляет особые требования к методологии, подходам к проектированию, работе с экспертами, анализу целевой аудитории, выстраиванию коммуникации с заказчиком и конечными пользователями программы.

Сразу стоит отметить, что термины «методист» и «методолог» в книге употрябляются как равнозначные и обозначают специалистов, которые занимаются разработкой (от проектирования до создания контента) корпоративного обучения, вне зависимости от названия конкретной должности.

Кому адресована эта книга? Прежде всего тем, кто уже имеет опыт в образовании взрослых — возможно, преимущественно с онлайн форматами, такими как массовые курсы, вебинары, EdTech-платформы, корпоративные LMS и другие цифровые инструменты. В последние годы рынок образовательных услуг пережил настоящий бум EdTech-решений: новые игроки заходили на рынок с идеей масштабируемости, легкости обновления контента, минимизации затрат на логистику и инфраструктуру. В этот сектор пришло много талантливых специалистов, научившихся делать увлекательные курсы, настраивать аналитику, обеспечивать вовлеченность через игровые механики и быстрые коммуникации. Однако большинство из них рано или поздно сталкиваются с трудностями при переходе в корпоративный сектор офлайн обучения. Причина в том, что специфика работы с живой аудиторией, групповой динамикой, корпоративными заказчиками и экспертами принципиально отличается от привычных онлайн сценариев. Основное препятствие на этом пути — именно непонимание этих нюансов, подводных камней, ошибок, которые неочевидны тем, кто привык опираться только на цифровые технологии.

Эта книга поможет быстро и структурировано восполнить этот пробел: дать читателю не только обзор ключевых принципов, но и глубокое понимание логики и механики офлайн обучения, объяснить, почему те или иные форматы, методы и инструменты работают в реальной корпоративной среде, а какие — оказываются бесполезными или даже вредными. Особое внимание уделено разбору этапов проектирования, анализу типовых ошибок, выстраиванию эффективной коммуникации с экспертами и внутренними заказчиками, работе с обратной связью и корректировке программ по ходу реализации. Материал адаптирован так, чтобы он был полезен не только опытным методистам, желающим выйти за рамки EdTech или инфобизнеса, но и тем, кто только задумывается о переходе в корпоративный сектор — например, новичкам, которые хотят с самого начала строить свою карьеру на фундаменте современных методик и осознанного проектирования образовательных продуктов.

При этом, несмотря на глубину разбора и ориентацию на профессиональную аудиторию, структура книги построена так, чтобы не отпугнуть читателя, не обладающего большим опытом: основные понятия объясняются с нуля, сложные концепции иллюстрируются реальными кейсами, приводятся примеры типичных затруднений и способов их решения. Такой подход делает материал доступным для широкого круга специалистов — от педагогических дизайнеров и тренеров до HR-экспертов и собственников бизнеса, которые заинтересованы в том, чтобы понимать истинную ценность корпоративного обучения не как формальной «галочки», а как полноценного инструмента развития и управления командой.

Для сотрудников корпоративных университетов, L&D и HR-служб книга станет источником актуальных методических решений, позволит критически взглянуть на существующие процессы, сравнить собственный опыт с практиками рынка, узнать новые инструменты анализа потребностей, построения траекторий развития, оценки эффективности программ. Для руководителей и владельцев бизнеса она откроет логику того, как правильно сформулированная задача, выстроенная коммуникация с обучающим подразделением и грамотный выбор формата способны принципиально изменить отдачу от инвестиций в развитие персонала. Одной из задач при написании книги было сделать материал максимально прикладным, чтобы после прочтения книги у читателя сложилась целостная картина всех этапов жизненного цикла корпоративного офлайн обучения: от диагностики и согласования ожиданий до анализа результатов и масштабирования лучших решений внутри компании.

Не смотря на то, что в фокусе книги — прежде всего офлайн форматы, в ней подробно разбираются вопросы, универсальные для проектирования любых корпоративных программ, вне зависимости от канала доставки знаний. Общие принципы работы со взрослой аудиторией, распределения ролей между экспертами и методистами, выстраивания образовательных траекторий, анализа образовательных и бизнес-результатов — все это одинаково востребовано и в онлайн, и в смешанных моделях обучения. Читатели, работающие с цифровыми инструментами, найдут здесь аргументированные ответы на вопросы о границах применимости тех или иных форматов, о нюансах внедрения новых технологий, о том, когда офлайн оказывается по-настоящему незаменимым. Таким образом, книга может служить мостом между разными секторами образовательного рынка и способствовать формированию единого профессионального поля.

В результате перед вами — исчерпывающее практическое руководство для тех, кто хочет создавать современные, востребованные, действительно работающие программы корпоративного офлайн обучения. Книга построена на сочетании теории и демонстрационных кейсов, опирается на лучшие современные подходы к обучению взрослых, учитывает специфику корпоративной среды, реальные запросы бизнеса и динамику российского рынка.

Она может стать настольной для тех, кто проектирует и разрабатывает обучение. Пошаговые инструкции, примеры и кейсы помогут учесть в работе все детали. Здесь собраны инструменты, позволяющие специалисту по L&D, бизнес-тренеру, методисту, методологу или педагогическому дизайнеру с любой стартовой точкой выстроить эффективную образовательную траекторию: от постановки задачи до внедрения и тиражирования результата. Книга действительно объемная, но каждый может возвращаться именно к тем разделам, которые актуальны для него, в тот момент, когда соответствующая задача оказывается в работе.

Книга не дает универсальных рецептов — она учит задавать правильные вопросы, видеть смысл за форматом, анализировать эффект и работать в тесном союзе с бизнесом и командой. Именно в этом сегодня состоит главная задача методолога корпоративного обучения: не просто передавать знания, а помогать организациям и людям меняться, развиваться и достигать новых целей.

Раздел 1. Основы офлайн образования взрослых

В этом разделе рассматриваются основы, на которых базируется современная система проектирования корпоративного офлайн обучения взрослых.

В главах 1—3 речь пойдет о современных теориях и моделях обучения взрослых. Будут рассмотрены сами теории и концепции андрагогики, классификация подходов к обучению взрослых, а также примеры адаптации этих теоретических положений к корпоративному обучению.

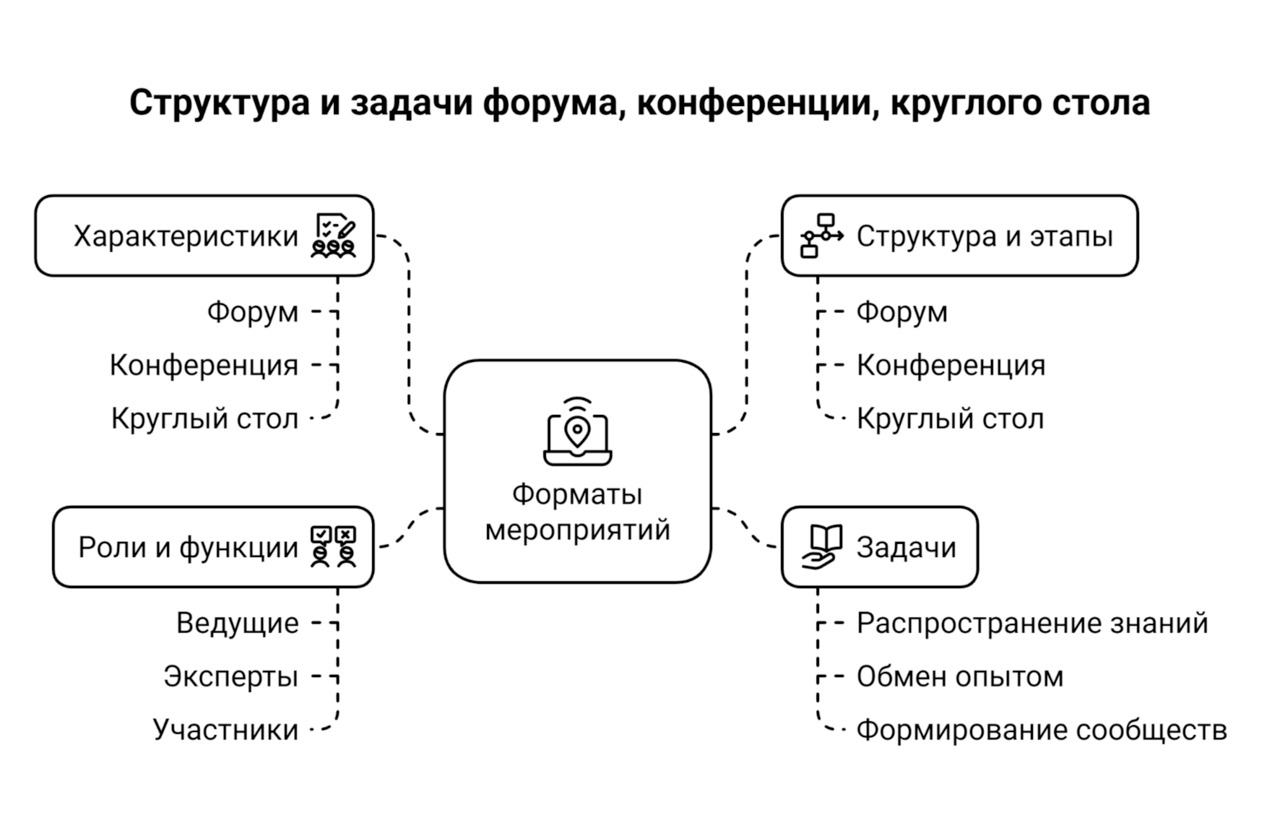

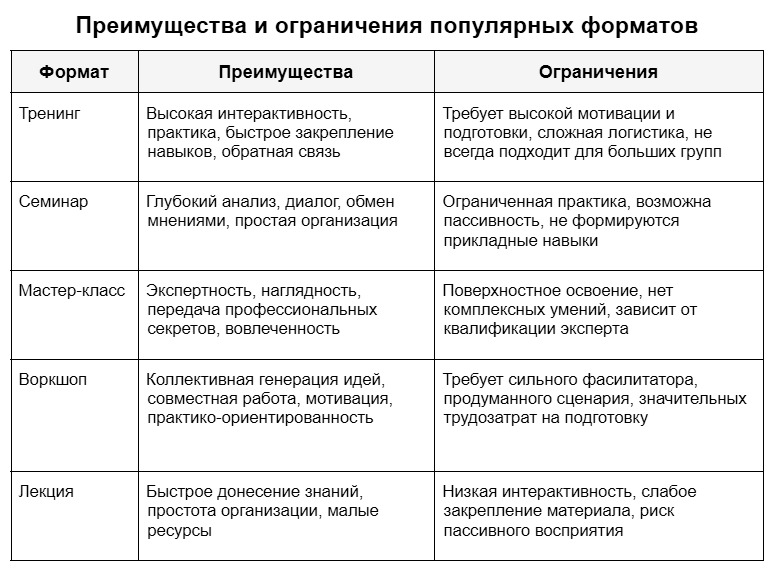

В главах 4—6 подробнее остановимся на форматах и видах образовательных офлайн мероприятий. Рассмотрим характеристики и структуру основных форматов офлайн обучения: тренинга, семинара, мастер-класса, деловой игры, кейс-сессии (кейс-стади), форума, конференции, круглого стола и других. Разберемся, как проводить сравнительный анализ форматов и выбирать из них наиболее подходящий для решения конкретных образовательных задач.

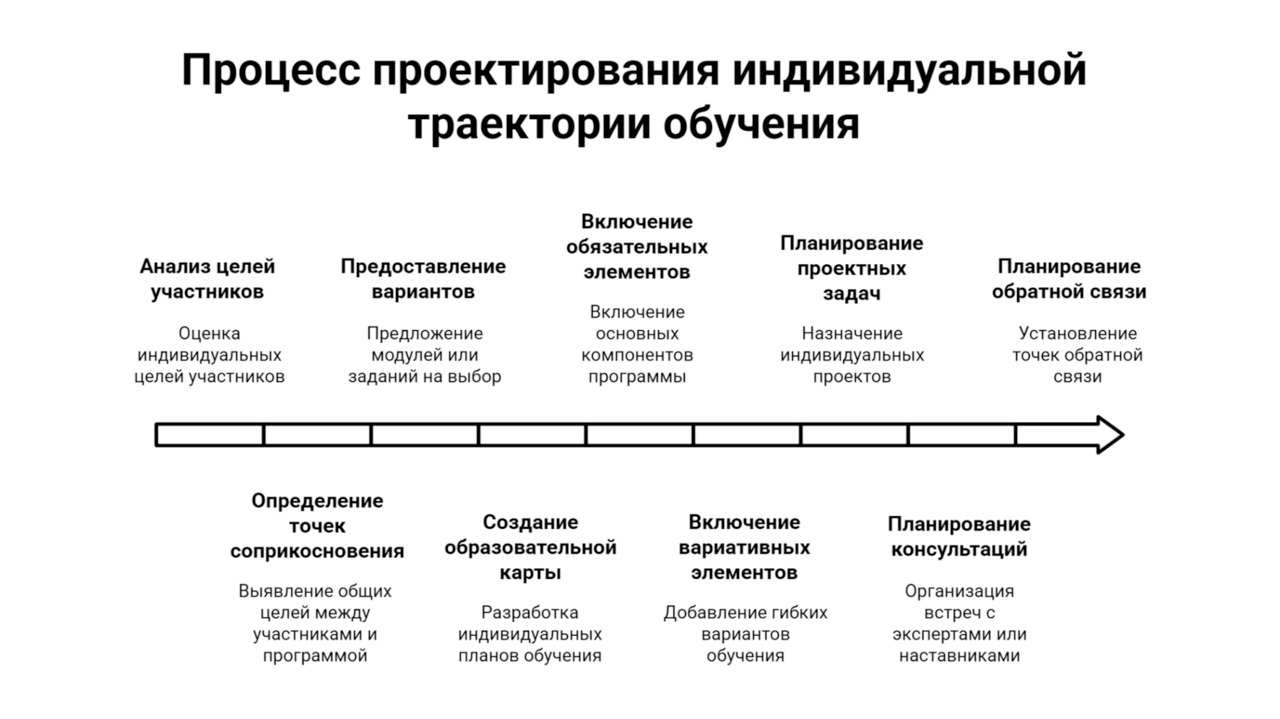

В главах 7—9 основное внимание сосредоточено на особенностях обучения руководителей и специфике корпоративного образования. Рассматриваются психологические особенности руководителей как аудитории, принципы индивидуализации образовательных траекторий и связь корпоративной культуры с эффективностью обучения.

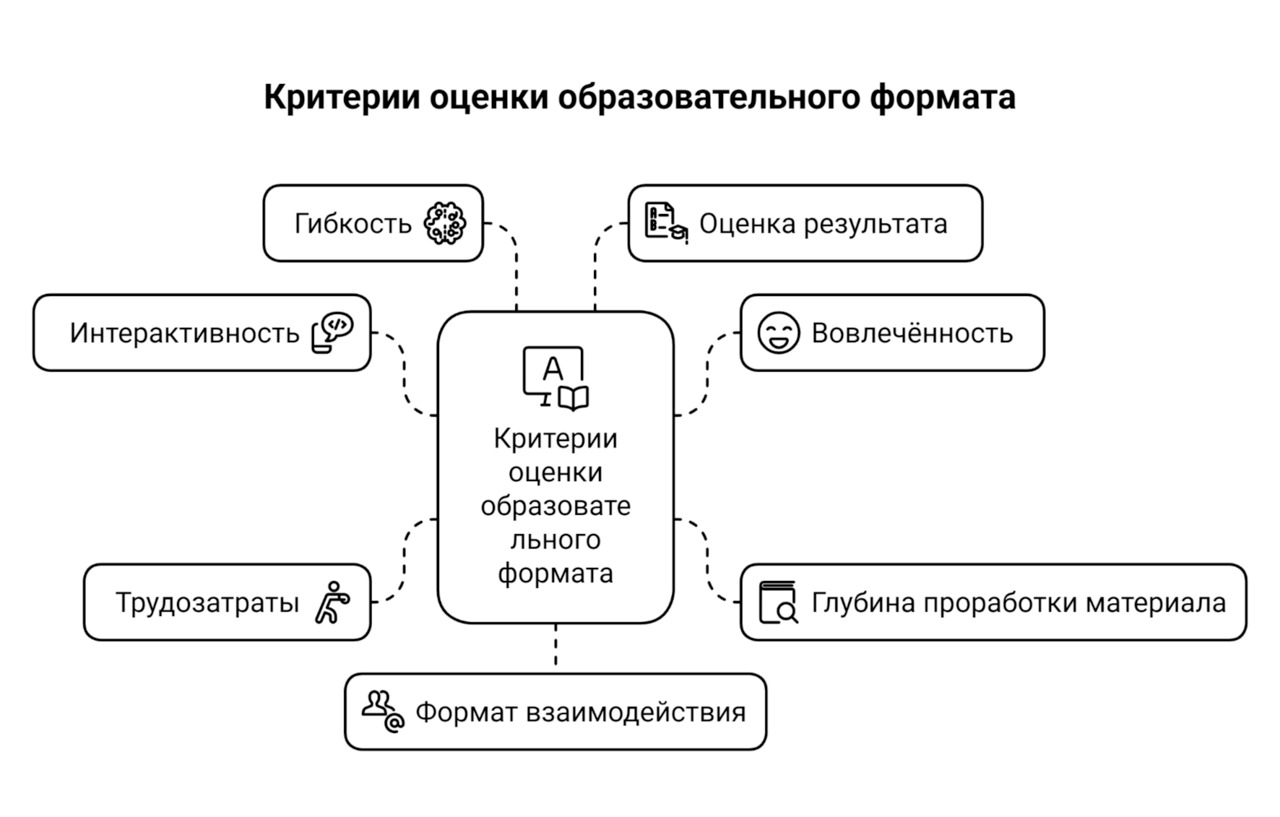

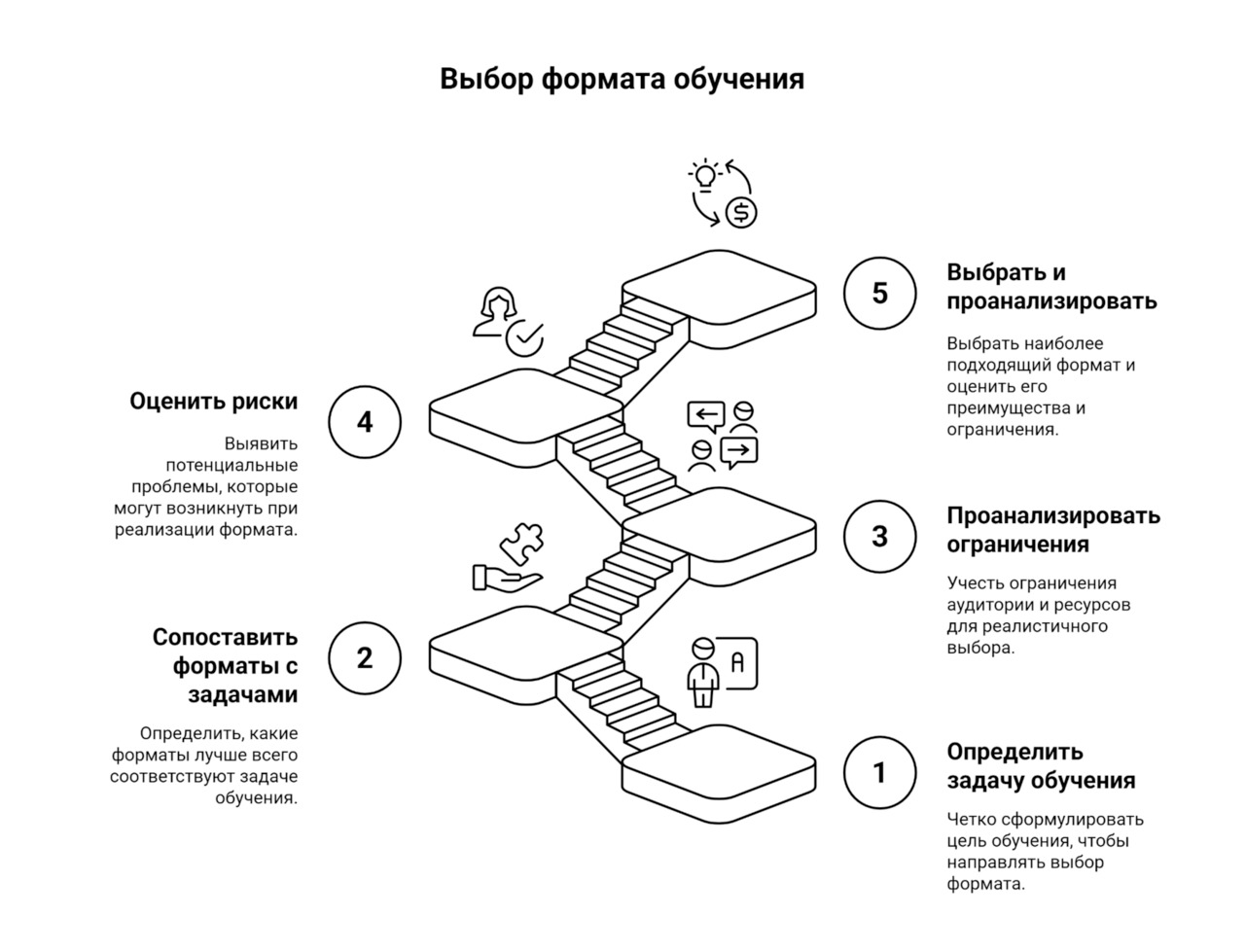

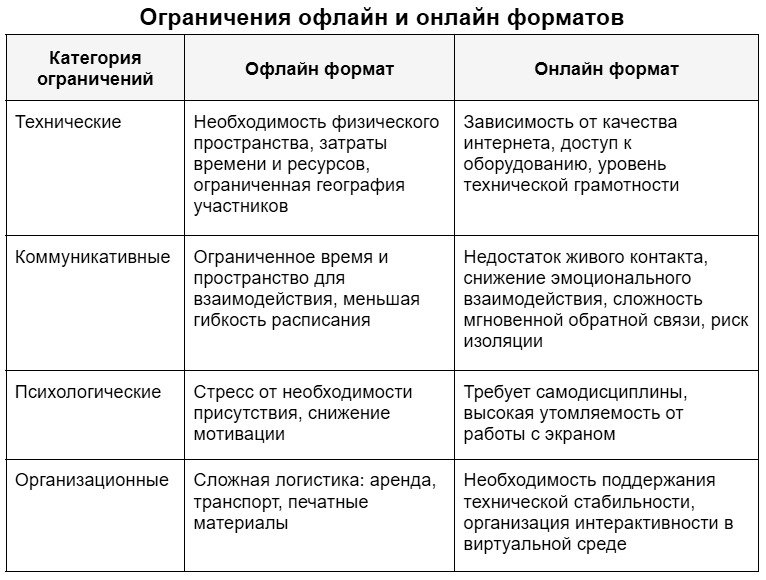

В заключение раздела, в главах 10—12, проводится параллель между онлайн и офлайн форматами обучения, для наилучшего понимания специфики и особенностей каждого из них. Рассматриваются ключевые параметры сравнения онлайн и офлайн форматов, основные ограничения и способы компенсации недостатков форматов, а также критерии обоснования выбора формата обучения.

В целом, изучение данного раздела позволяет составить целостное представление об основных форматах, используемых в корпоративном офлайн обучении взрослых, его теоретических основах и отличии от онлайн форматов, а также о специфике работы с корпоративным сектором и в особенности с руководителями как целевой аудиторией.

Для облегчения усвоения теоретического материала главы данного раздела дополнены таблицами и схемами, иллюстрирующими отдельные идеи, алгоритмы и концепции.

Глава 1. Современные теории и концепции андрагогики

Современное офлайн образование взрослых становится все более актуальным направлением для специалистов в сфере корпоративного обучения. Несмотря на бурное развитие цифровых образовательных технологий, значительная часть корпоративного и профессионального обучения по-прежнему реализуется в офлайн формате. Для методистов и методологов, имеющих преимущественно онлайн опыт, важно понимать уникальные особенности и закономерности организации образовательных программ для взрослых в живом формате. Офлайн обучение требует не только иных инструментов и методик, но и фундаментального осмысления ключевых теорий, лежащих в его основе.

Переход от онлайн форматов к очному обучению предъявляет новые требования к компетенциям методолога. Для эффективного проектирования и реализации образовательных программ критически важно овладеть современными теориями и концепциями обучения взрослых, уметь различать педагогические и андрагогические подходы, а также учитывать специфику взрослой аудитории. Эта глава открывает раздел, посвященный теоретическим основам офлайн образования взрослых, и позволяет заложить прочный фундамент для дальнейшего освоения тренинговых технологий и понимания специфики работы с офлайн форматами.

1.1. Основные положения теорий Малькольма Ноулза и Дэвида Колба в обучении взрослых

Теории Малькольма Ноулза и Дэвида Колба играют ключевую роль в формировании современной методологии обучения взрослых. Их идеи лежат в основе большинства программ офлайн образования и используются для разработки учебных курсов, ориентированных на специфику взрослой аудитории.

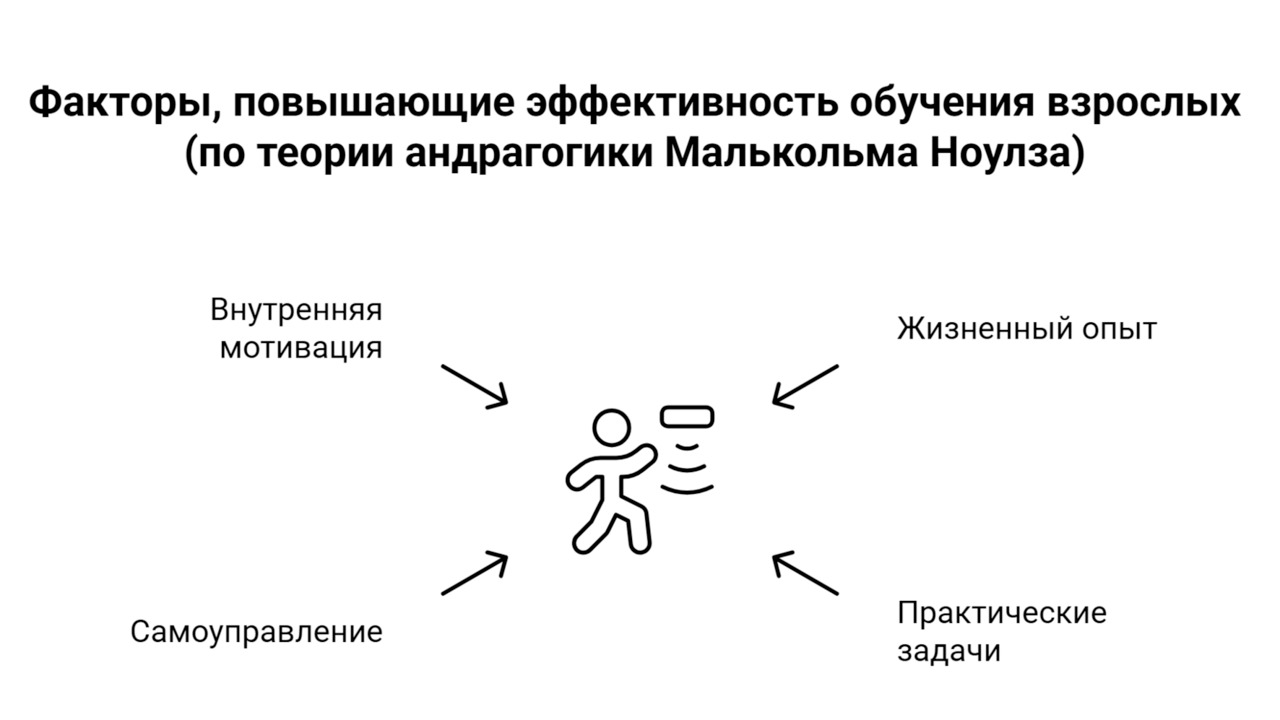

Теория андрагогики Малькольма Ноулза утверждает, что взрослые обучающиеся отличаются от детей не только уровнем знаний, но и мотивацией, жизненным опытом, установками и способами взаимодействия с обучающим контентом. Центральными положениями этой теории являются следующие идеи:

— Взрослые обладают накопленным жизненным опытом, который становится основным ресурсом для обучения. Использование личных примеров, кейсов и обсуждение реальных ситуаций позволяет значительно повысить эффективность усвоения материала.

— Обучение должно быть построено вокруг реальных задач, которые имеют непосредственное значение для слушателей. Практическая направленность содержания способствует вовлеченности и применимости знаний.

— Взрослые склонны самостоятельно управлять своим образовательным процессом, поэтому методологу важно создавать условия для активного включения участников в планирование и оценку обучения.

— Взрослые мотивированы к обучению преимущественно внутренними факторами: желанием профессионального роста, решением конкретных проблем, личными и карьерными целями.

Для иллюстрации можно рассмотреть пример: если программа повышения квалификации для руководителей строится исключительно на теоретических лекциях, без анализа кейсов и обмена опытом, слушатели быстро теряют интерес и не видят практической ценности обучения. В противоположность этому, обучение, организованное по принципам андрагогики, позволяет участникам делиться своими ситуациями и совместно искать решения, что ведет к более глубокому усвоению материала.

Модель экспериментального обучения Дэвида Колба фокусируется на циклическом характере освоения новых знаний и умений взрослыми. Колб выделяет четыре стадии обучения:

— Конкретный опыт — получение новых переживаний или переосмысление прошлых ситуаций

— Рефлексивное наблюдение — анализ и осмысление полученного опыта.

— Абстрактное концептуализация — формулировка обобщенных выводов и принципов на основе рефлексии.

— Активное экспериментирование — применение сформулированных идей в новых условиях.

Эта модель позволяет методисту структурировать программу таким образом, чтобы слушатели не только получали информацию, но и проходили все этапы цикла обучения: от практических упражнений и обсуждения кейсов до анализа полученных результатов и выработки новых стратегий поведения.

Важно отметить, что в офлайн обучении, где непосредственный контакт между участниками играет ключевую роль, идеи Колба и Ноулза особенно эффективны. Они позволяют выстроить образовательный процесс как совместное исследование, обмен опытом и решение реальных проблем, что невозможно полностью реализовать в онлайн формате.

Ошибкой при проектировании программ для взрослых становится игнорирование жизненного опыта аудитории, ее потребностей и мотивации. В результате снижается не только мотивация участников, но и качество образовательных результатов. Успешное внедрение подходов Ноулза и Колба позволяет минимизировать эти риски и обеспечить высокую эффективность обучения.

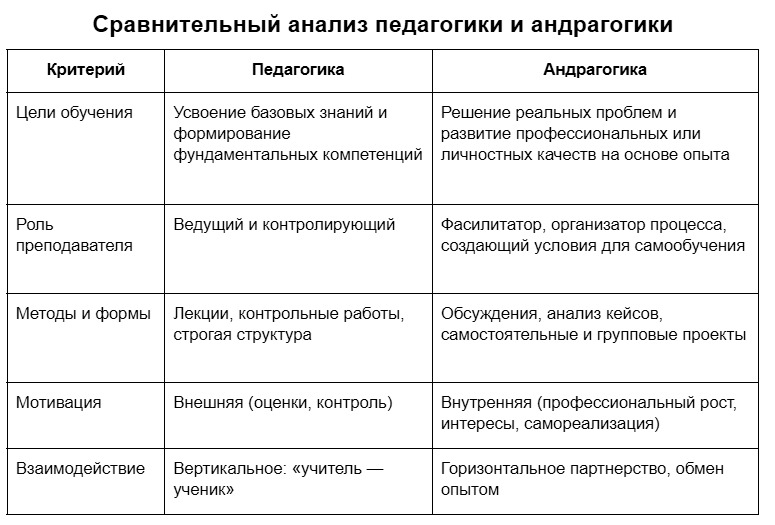

1.2. Главные отличия педагогики и андрагогики

В современной образовательной практике четкое различие между педагогикой и андрагогикой имеет принципиальное значение для разработки эффективных программ обучения взрослых. Термины часто используются как взаимозаменяемые, однако их методологические основы, целевые аудитории и педагогические подходы существенно различаются.

Педагогика — это система знаний, методов и приемов, ориентированных на обучение и воспитание детей и подростков. В ее основе лежит принцип передачи знаний от преподавателя к ученику, где учащийся занимает преимущественно пассивную роль, а образовательный процесс строится на контроле, оценке и регламентации действий.

Андрагогика — это наука и практика обучения взрослых, акцентирующая внимание на самостоятельности, осознанности, мотивации и жизненном опыте обучающихся. В рамках андрагогики ведущая роль принадлежит не преподавателю, а самому обучаемому, который становится активным участником образовательного процесса, а не только его объектом.

Основные отличия между этими подходами можно рассмотреть по следующим ключевым параметрам:

Цели обучения: В педагогике основная цель — усвоение базовых знаний и формирование фундаментальных компетенций. В андрагогике — решение реальных проблем и развитие профессиональных или личностных качеств на основе уже имеющегося опыта.

Роль преподавателя: В педагогике преподаватель — ведущий и контролирующий, в андрагогике — фасилитатор, организатор процесса, создающий условия для самообучения.

Методы и формы: Педагогика часто опирается на лекции, контрольные работы, строгую структуру. Андрагогика строится на обсуждениях, совместном анализе кейсов, самостоятельных и групповых проектах.

Мотивация: В педагогике преобладает внешняя мотивация (оценки, контроль), в андрагогике — внутренняя, связанная с профессиональным ростом, личными интересами и самореализацией.

Взаимодействие: Для педагогики характерно вертикальное взаимодействие «учитель — ученик». Для андрагогики — горизонтальное партнерство, обмен опытом между участниками.

Антипример, иллюстрирующий ошибочный перенос педагогических практик во взрослое обучение: проектирование тренинга для специалистов, полностью основанного на монологических лекциях и жестких инструкциях, без учета предыдущего опыта и личных целей слушателей. В результате — низкая вовлеченность и слабое применение полученных знаний на практике.

В свою очередь, пример успешного внедрения андрагогических подходов — это разработка программы повышения квалификации с использованием фасилитационных техник, открытых обсуждений, анализа реальных кейсов, когда каждый участник не только получает новые знания, но и становится источником уникального опыта для группы.

Для методиста важно осознавать: недооценка различий между педагогикой и андрагогикой приводит к снижению эффективности офлайн программ для взрослых. Только глубокое понимание специфики взрослой аудитории позволяет проектировать востребованные и результативные образовательные продукты.

1.3. Современные концепции обучения взрослых в корпоративном секторе

Корпоративный сектор предъявляет к обучению взрослых особые требования, связанные с быстрыми изменениями бизнес-среды, необходимостью внедрения инноваций и развитием профессиональных компетенций сотрудников на всех уровнях. В этой связи современные концепции обучения взрослых, применяемые в компаниях, отличаются практической направленностью, адаптивностью и акцентом на результат.

Одной из ведущих концепций стала обучающая организация (learning organization), описанная Питером Сенге. В ее рамках обучение рассматривается как неотъемлемая часть корпоративной культуры и деятельности. Ключевые принципы: непрерывность развития, поощрение обмена знаниями, создание условий для самостоятельного поиска решений и внедрения изменений. В обучающей организации методолог уделяет особое внимание формированию среды, в которой каждый сотрудник ощущает свою ответственность за развитие общих компетенций и достижение целей.

Еще одной актуальной концепцией является развитие компетенций через наставничество и коучинг (mentoring & coaching). В рамках этих подходов особое значение придается индивидуализации образовательных траекторий, сопровождению профессионального развития, постоянной обратной связи и работе с реальными задачами. Такой формат позволяет учитывать уникальные потребности и опыт каждого сотрудника.

Широко применяется модель 70:20:10, согласно которой 70% профессиональных навыков формируются в процессе выполнения реальных рабочих задач, 20% — в ходе взаимодействия с коллегами и наставниками, и только 10% — в результате формального обучения (лекций, тренингов). Это требует от методиста акцента на создании программ, интегрированных в рабочую деятельность, и развитии горизонтального обмена знаниями между сотрудниками.

Кейс-стади из корпоративной практики: компания разрабатывает для новых менеджеров blended-программу, где основная часть контента осваивается через работу над проектами, разбор реальных кейсов организации и последующее обсуждение с более опытными коллегами. Результаты таких программ показывают высокий уровень закрепления знаний, самостоятельности и способности быстро применять новые инструменты.

Среди современных трендов — внедрение обучения через действие (action Learning), где команды сотрудников решают актуальные задачи компании, одновременно осваивая новые подходы и инструменты под руководством фасилитатора. Это не только ускоряет внедрение изменений, но и повышает мотивацию к обучению.

Необходимо отметить, что в корпоративном секторе критически важен учет особенностей взрослой аудитории: насыщенность рабочего дня, высокий уровень самостоятельности, разнообразие предшествующего опыта. Ошибкой становится формализация обучения и недооценка прикладного аспекта программ, что приводит к снижению их эффективности и востребованности.

Таким образом, современные концепции обучения взрослых в компаниях ориентированы на создание условий для практического освоения навыков, интеграцию образования в рабочие процессы и развитие культуры обмена знаниями, что формирует прочную основу для устойчивого корпоративного развития.

1.4. Факторы, влияющие на эффективность обучения взрослых в офлайн формате

Эффективность офлайн обучения взрослых определяется целым рядом факторов, которые необходимо учитывать при проектировании и реализации образовательных программ. Для методиста важно системно подходить к анализу этих факторов, поскольку их влияние проявляется как на индивидуальном, так и на групповом уровне.

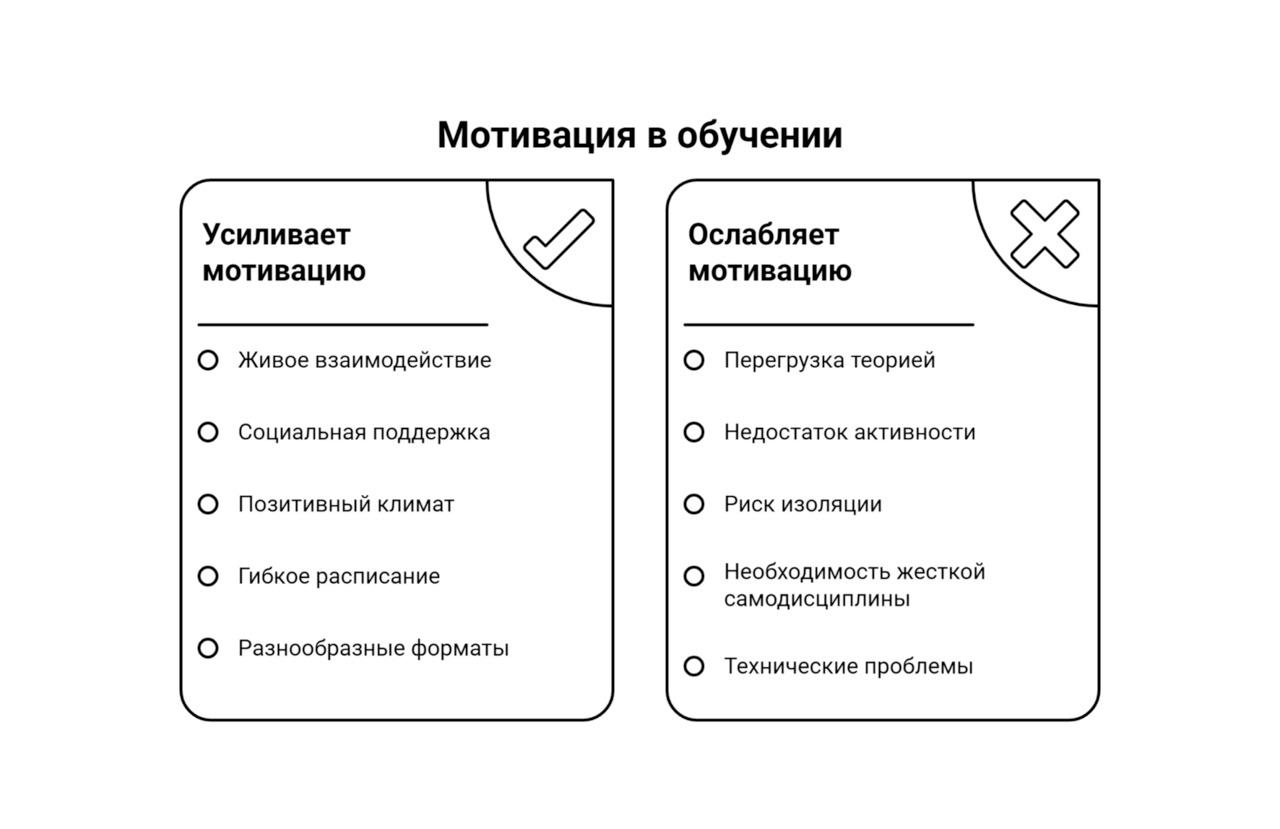

Во-первых, ключевым фактором становится мотивация обучающихся. Взрослые приходят на обучение с конкретными целями, ожиданиями и внутренними мотивами. Программа, не учитывающая их актуальные запросы и профессиональные задачи, теряет свою привлекательность и эффективность. Необходимо на этапе диагностики образовательных потребностей проводить анкетирование, интервьюирование, анализировать реальные кейсы и задачи участников.

Во-вторых, значительную роль играет уровень вовлеченности обучающихся. В офлайн формате эта вовлеченность может как возрастать (за счет живого взаимодействия и обмена опытом), так и снижаться — при преобладании пассивных форматов. Использование фасилитационных методов, командной работы, обсуждений и ролевых игр способствует активному включению всех слушателей.

Третий фактор — качественная работа с групповыми процессами. офлайн группы взрослых характеризуются высокой степенью гетерогенности: различие по опыту, профессиональному уровню, стилям мышления и коммуникации. Ошибкой становится игнорирование этих различий, что приводит к конфликтам, снижению интереса и утрате доверия внутри группы. Методолог должен предусмотреть механизмы групповой динамики, развивать культуру взаимного уважения, доверия и открытости.

Четвертым фактором выступает организация образовательной среды. Физическое пространство, техническое оснащение, удобство и безопасность помещения напрямую влияют на готовность слушателей к активной работе. Пространство должно способствовать свободному передвижению, работе в мини-группах, легкому переключению между индивидуальными и коллективными форматами.

Пятым фактором является структура и логика программы. Взрослые слушатели лучше воспринимают материал, если программа прозрачно структурирована, логически связана и включает понятные алгоритмы действий. Ошибкой становится перегрузка учебного дня теорией, отсутствие пауз для рефлексии, слабая взаимосвязь между модулями.

Шестой фактор — обратная связь и поддержка. В офлайн формате методологу проще отслеживать эмоциональное состояние и динамику группы, однако важно регулярно организовывать рефлексивные сессии, собирать устные и письменные отзывы, проводить промежуточные обсуждения. Это позволяет оперативно корректировать программу и адаптировать ее к меняющимся потребностям участников.

Наконец, особое значение имеет учет ошибок и проблемных зон. В практике встречается ошибка, когда методист не проводит разбор типичных трудностей участников: неудачных кейсов, недопонимания теоретических аспектов, сложностей с интеграцией новых знаний в рабочую практику. Системная работа с ошибками не только предупреждает их повторение, но и служит источником развития как для участников, так и для самого методолога.

Для успешной реализации офлайн обучения взрослых необходим комплексный учет всех перечисленных факторов и постоянное совершенствование образовательных решений на основе анализа обратной связи и наблюдения за групповой динамикой.

1.5. Ситуации применения теорий андрагогики для слушателей разного уровня

Теории андрагогики демонстрируют наибольшую эффективность при условии осознанного и адресного применения в зависимости от уровня слушателей, специфики их профессионального опыта и образовательных целей. Для методиста крайне важно уметь выявлять такие ситуации и проектировать программу с учетом этих особенностей.

Во-первых, андрагогические подходы особенно эффективны при обучении специалистов с высоким уровнем профессиональной автономии, значительным опытом и сформированной потребностью в решении конкретных, практических задач. В таких группах взрослые не просто получают новые знания, а активно интегрируют их в свои рабочие кейсы, делятся опытом и совместно разрабатывают решения. Примером могут служить стратегические сессии для руководителей, программы повышения квалификации для экспертов отрасли, где основной акцент делается на фасилитацию, совместный анализ и коллективное проектирование.

Во-вторых, для начинающих специалистов или слушателей с ограниченным опытом, но высокой внутренней мотивацией, теории андрагогики позволяют выстроить мост между базовыми знаниями и реальной профессиональной практикой. В таких случаях оптимально сочетать элементы педагогики (четкая структура, вводные модули) с андрагогическими методами (анализ кейсов, проектная работа, самостоятельный поиск решений). Это создает условия для постепенного наращивания самостоятельности и вовлечения в коллективное обучение.

В-третьих, андрагогические подходы необходимы при работе с разнородными аудиториями, где различия в профессиональном опыте, уровне подготовки и личных целях особенно велики. Такие ситуации требуют гибких методических решений: построения обучения на обмене опытом, реализации групповых проектов, индивидуализации траекторий развития. В результате даже слушатели с минимальным опытом получают доступ к коллективному интеллекту группы, а опытные специалисты — возможность рефлексировать собственную практику и развивать новые компетенции.

Антипример — ситуация, когда андрагогические методы используются формально, без учета реального уровня самостоятельности и мотивации слушателей. Например, если тренинг для сотрудников начального уровня построен исключительно на самообучении, без структурированной поддержки и руководства, это приводит к снижению вовлеченности и низким образовательным результатам.

Наилучший результат достигается тогда, когда методист грамотно сочетает теоретические основания андрагогики с гибкой адаптацией под конкретную группу, постоянно анализирует динамику группы, собирает обратную связь и готов вносить изменения в процесс обучения по ходу реализации программы.

Таким образом, теории андрагогики становятся незаменимым инструментом при проектировании программ для взрослых, обеспечивая их практикоориентированность, личностную значимость и устойчивую мотивацию к развитию — независимо от стартового уровня слушателей.

Выводы по главе 1

Любая программа офлайн обучения взрослых должна опираться на фундаментальные теории обучения. Ключевыми для корпоративного контекста являются принципы андрагогики Малкольма Ноулза и модель экспериментального обучения Дэвида Колба. Их ценность в том, что они объясняют специфику взрослой аудитории: наличие жизненного и профессионального опыта, внутреннюю мотивацию, стремление к самостоятельности и практической применимости знаний.

Сравнение педагогики и андрагогики подчеркивает: использование «детских» моделей (жесткие инструкции, пассивные лекции, внешняя мотивация) приводит к снижению вовлеченности и отсутствию реального переноса знаний в практику. Напротив, вовлечение взрослых в анализ собственных кейсов, групповую дискуссию и совместное решение проблем обеспечивает качественные образовательные результаты.

Для корпоративной практики это означает, что:

— содержание программ должно строиться вокруг реальных задач бизнеса и практических кейсов слушателей, а не ограничиваться теоретической подачей;

— методолог обязан создавать пространство для активного участия и обмена опытом, а не выступать только как «лектор»;

— цикл обучения должен включать все стадии, описанные Колбом: практический опыт, рефлексия, формулирование выводов и отработка новых стратегий поведения;

— важно учитывать разнородность групп: различия в опыте, уровне подготовки и ожиданиях требуют гибкой адаптации методов и форматов;

— офлайн обучение получает дополнительное преимущество именно за счет живого взаимодействия, которое невозможно в полной мере заменить онлайн инструментами.

Методология корпоративного офлайн обучения взрослых — это не набор готовых форматов, а система, которая должна учитывать специфику аудитории и задачи бизнеса. Опора на теории Ноулза и Колба позволяет проектировать программы, которые не просто транслируют знания, а изменяют поведение и формируют устойчивые навыки, востребованные в корпоративной среде.

Глава 2. Классификация подходов к обучению взрослых

Современная система обучения взрослых строится на ряде фундаментальных подходов, каждый из которых отражает определенную педагогическую философию и специфику взаимодействия с аудиторией. Знание этих подходов крайне важно для методологов, которые выходят за рамки исключительно онлайн обучения, поскольку офлайн формат предъявляет свои требования к построению образовательных программ и организации учебного процесса.

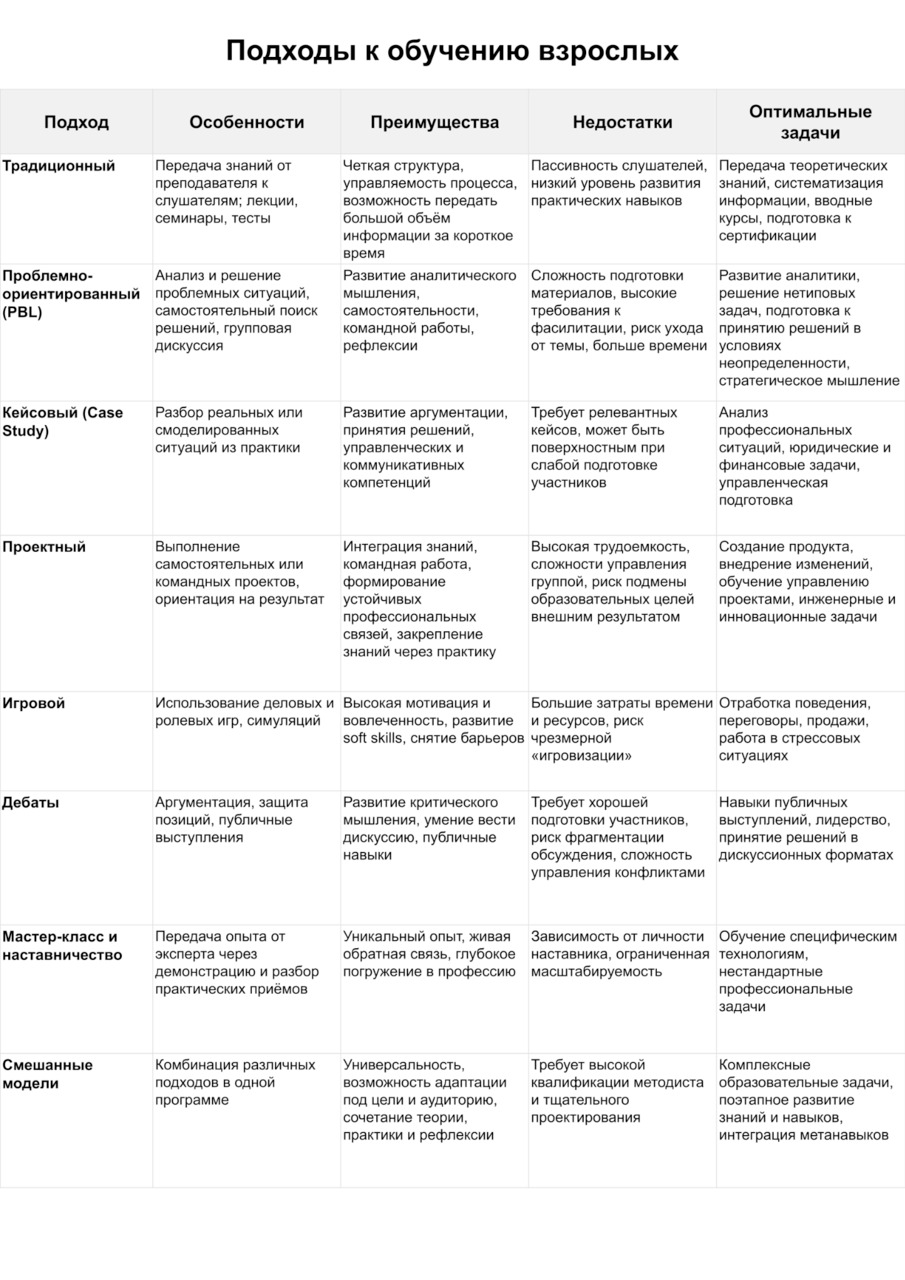

2.1. Основные подходы к обучению взрослых

Наиболее часто в образовательной практике встречаются следующие подходы:

— Традиционный подход

— Проблемно-ориентированный подход

— Кейсовый подход

— Проектный подход

— Игровой подход

— Дебаты

— Мастер-класс и наставничество

— Смешанные модели

Традиционный подход опирается на передачу знаний от преподавателя к слушателям, где основное внимание уделяется систематизации и последовательному изложению материала. Этот подход характеризуется доминированием лекционных и семинарских форматов, часто с элементами контроля усвоения знаний (тесты, устные опросы, письменные задания).

Проблемно-ориентированный подход (Problem-Based Learning, PBL) строится вокруг анализа и решения проблемных ситуаций, максимально приближенных к реальным условиям профессиональной деятельности слушателей. Этот подход требует активного включения участников, их самостоятельного поиска решений, обсуждения и коллективной рефлексии.

Кейсовый подход (Case Study) основан на разборе конкретных кейсов — детальных описаний реальных или смоделированных ситуаций из практики. Обсуждение кейса стимулирует аналитическое мышление, развитие аргументации, поиск альтернативных решений, что особенно ценно для формирования профессиональных компетенций.

Проектный подход предполагает работу над самостоятельным проектом, чаще всего — командным. В рамках данного подхода обучение строится через практическое выполнение комплексных заданий, направленных на достижение конкретного результата или создание продукта.

Игровой подход базируется на использовании игровых механик, деловых и ролевых игр, симуляций. Такая форма работы способствует более глубокому усвоению материала за счет эмоционального вовлечения, развития коммуникативных и лидерских навыков.

Дебаты ориентированы на развитие навыков аргументации, критического мышления и публичных выступлений. В рамках такого подхода слушатели учатся формулировать и защищать свою позицию, анализировать аргументы оппонентов.

Мастер-класс и наставничество — форматы, где ключевую роль играет опытный практик, передающий знания, умения и профессиональные стандарты через личный пример, демонстрацию и разбор конкретных приемов работы.

Смешанные модели объединяют элементы разных подходов, гибко подстраиваясь под цели и задачи конкретной образовательной программы. Использование смешанных моделей позволяет повысить эффективность обучения за счет сочетания теории, практики и рефлексии.

Детальное понимание каждого из подходов, их особенностей и зон применения служит основой для построения эффективных офлайн программ, ориентированных на реальные потребности взрослых обучающихся. В следующих разделах рассмотрим их подробнее.

2.2. Отличия, преимущества и недостатки подходов

Каждый из перечисленных выше подходов к обучению взрослых обладает собственными чертами, преимуществами и ограничениями. Глубокое понимание этих аспектов позволяет методологу выбирать наиболее эффективные формы организации обучения под конкретные цели и особенности аудитории.

Традиционный подход

Ключевая особенность традиционного подхода — доминирование роли преподавателя как основного источника знаний. Преимуществом является высокая управляемость процесса, четкая структура обучения и возможность передачи больших объемов информации за ограниченное время. Такой подход особенно эффективен на этапах первичного знакомства с материалом, где необходима систематизация базовых знаний.

Однако значимым недостатком выступает ограниченность вовлечения слушателей, пассивная позиция обучаемых и низкий уровень развития практических навыков. В условиях корпоративного обучения традиционный подход часто уступает более интерактивным моделям.

Проблемно-ориентированный подход (PBL)

Преимуществом проблемно-ориентированного подхода является формирование у обучающихся аналитического мышления, навыков решения нетиповых задач, самостоятельности и ответственности за результат. Такой формат обеспечивает высокий уровень вовлечения, стимулирует коллективную работу и рефлексию.

Основной недостаток заключается в высокой сложности подготовки методических материалов, необходимости наличия у преподавателя развитых фасилитационных навыков, а также в риске ухода от основной темы при неумелом управлении дискуссией. Проблемно-ориентированный подход часто требует большего времени для достижения учебных целей.

Кейсовый подход

Кейсовый метод позволяет развивать у слушателей умение анализировать комплексные ситуации, рассматривать различные точки зрения и вырабатывать аргументированные решения. Он особенно хорошо подходит для формирования управленческих и коммуникативных компетенций, а также переноса полученных знаний в практическую деятельность.

К недостаткам кейсового подхода относится необходимость тщательно подбирать или создавать релевантные кейсы, учитывать специфику аудитории и уровень ее подготовки. Кроме того, при недостаточной подготовке участников обсуждение кейса может сводиться к поверхностному обмену мнениями без глубокой проработки.

Проектный подход

Главное преимущество проектного подхода — ориентация на практический результат, возможность интеграции различных дисциплин и развитие командной работы. Проектная деятельность способствует формированию устойчивых профессиональных связей, стимулирует творческое мышление, а также закрепляет полученные знания через практику.

Среди недостатков: высокая трудоемкость организации и сопровождения проектов, возможные трудности в управлении групповой динамикой, а также риск смещения акцентов с образовательных задач на получение внешнего результата.

Игровой подход

Использование игровых методов обеспечивает высокий уровень мотивации и эмоционального вовлечения обучающихся. Игры и симуляции способствуют формированию устойчивых моделей поведения, развитию soft skills и снятию психологических барьеров.

Однако недостатки заключаются в необходимости значительных временных и ресурсных затрат на подготовку, а также в риске снижения образовательной ценности при избыточной «игровизации» процесса. Игровой подход требует четкого выстраивания связки между игровой активностью и образовательными целями.

Дебаты

Преимущества формата дебатов — развитие критического мышления, навыков публичного выступления и аргументации. Он помогает участникам научиться конструктивному взаимодействию, анализу и защите различных позиций.

Среди недостатков — необходимость высокого уровня предварительной подготовки слушателей, риск фрагментации обсуждения и ухода от основной темы, а также сложности в управлении групповой динамикой при наличии конфликтных участников.

Мастер-класс и наставничество

Главное преимущество мастер-класса и наставничества — передача уникального практического опыта от эксперта к слушателям, возможность прямого диалога и обратной связи, разбор конкретных профессиональных ситуаций. Такой формат идеально подходит для обучения специфическим технологиям, приемам или моделям поведения.

Ограничения связаны с невозможностью тиражирования уникального опыта одного наставника на большую группу, а также с зависимостью качества обучения от личности и квалификации эксперта.

Смешанные модели

Смешанные подходы позволяют адаптировать процесс обучения под конкретные задачи, сочетать сильные стороны различных методов, минимизируя их недостатки. Однако внедрение таких моделей требует высокой квалификации методиста, глубокого понимания дидактических особенностей каждого подхода и тщательного проектирования образовательной программы.

2.3. Классификация задач для разных подходов

Для повышения эффективности образовательной программы методологу необходимо не только знать спектр подходов к обучению взрослых, но и уметь корректно соотносить их с конкретными типами учебных задач. Каждый подход проявляет максимальную результативность в определенных условиях и при решении специфических педагогических задач. Корректная классификация этих задач позволяет избежать типичных ошибок в проектировании обучения и подобрать адекватные методики для достижения заявленных целей.

Традиционный подход наилучшим образом решает задачи передачи теоретических знаний, систематизации базовой информации и формирования общего представления о предмете. Он эффективен при необходимости донести большое количество информации за короткий срок, при обучении основам дисциплины или стандартам, а также при подготовке к сертификации или тестированию. Например, вводные лекции, семинары по нормативной базе, обзорные курсы по продукту или услуге.

Проблемно-ориентированный подход целесообразен при необходимости развивать аналитическое мышление, умение выявлять и формулировать профессиональные проблемы, а также при подготовке к принятию решений в неопределенных ситуациях. Данный подход актуален для задач, связанных с поиском инновационных решений, освоением сложных управленческих или проектных сценариев. Особенно эффективен при формировании компетенций в области стратегического планирования, управления изменениями, развития soft skills.

Кейсовый подход применяется для решения задач, связанных с анализом реальных или имитированных профессиональных ситуаций. Он позволяет формировать у обучающихся навыки принятия решений, аргументации, оценки альтернатив, работы с неопределенностью и конфликтами интересов. Наиболее уместен в управленческих программах, юридическом и финансовом обучении, профессиональной переподготовке.

Проектный подход лучше всего справляется с задачами интеграции знаний и навыков, необходимыми для создания нового продукта, внедрения изменений, реализации инициатив или командных проектов. Подходит для задач, где требуется комплексный подход, междисциплинарное взаимодействие и ориентация на конкретный результат. Чаще всего используется для обучения специалистов в сфере управления проектами, инноваций, инженерных специальностей.

Игровой подход применяется для отработки моделей поведения, формирования командных и коммуникативных компетенций, снятия психологических барьеров, развития навыков работы в стрессовых и нестандартных ситуациях. Особенно эффективен при обучении навыкам ведения переговоров, продаж, управленческим решениям в условиях ограниченного времени.

Дебаты решают задачи развития критического мышления, умения вести конструктивную дискуссию, анализировать различные точки зрения и аргументировать собственную позицию. Применимы для отработки навыков публичных выступлений, принятия решений в дискуссионных форматах, развития лидерских качеств.

Мастер-класс и наставничество подходят для задач формирования или совершенствования профессиональных умений и навыков, связанных с конкретной практической деятельностью, а также для передачи уникальных технологий, приемов или стандартов работы. Оптимальны для подготовки специалистов к решению нестандартных задач, требующих глубокого погружения в специфику профессии.

Смешанные модели универсальны для комплексных задач, где требуется поэтапное формирование теоретических знаний, практических навыков, а также развитие гибких компетенций. Классификация задач по уровням (от усвоения базовых понятий до развития метанавыков) позволяет интегрировать разные подходы в рамках единой образовательной траектории.

Разграничение задач и адекватный выбор подхода позволяют повысить эффективность и адресность обучения, обеспечить практическую значимость образовательной программы и минимизировать риски неудачного проектирования учебного процесса.

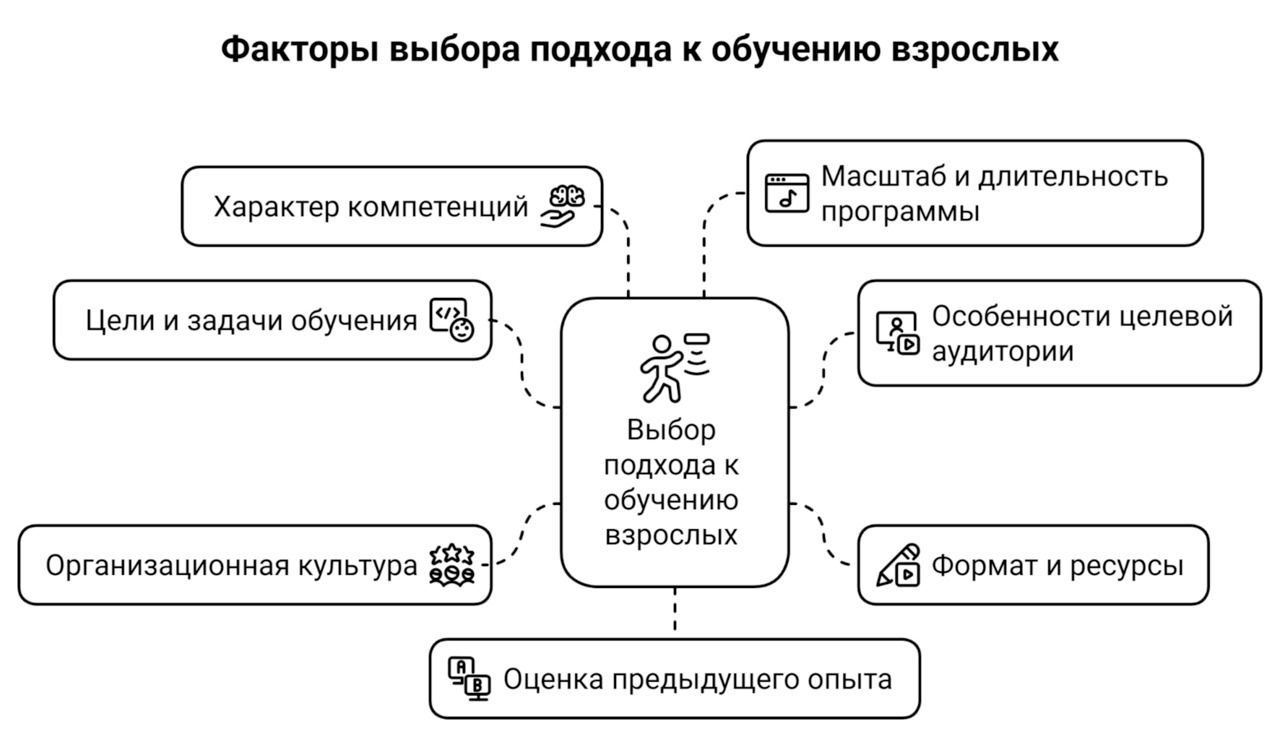

2.4. Факторы выбора подхода в корпоративном обучении

Выбор подхода к обучению взрослых в корпоративной среде определяется совокупностью факторов, которые необходимо тщательно анализировать на этапе проектирования образовательной программы. Корректная оценка этих факторов позволяет не только повысить эффективность обучения, но и минимизировать организационные и методические риски.

Фактор 1. Цели и задачи обучения. Первостепенное значение имеет постановка целей образовательной программы: требуется ли формирование базовых знаний, развитие конкретных профессиональных навыков или трансформация поведенческих моделей сотрудников. Например, для передачи теоретической информации оправдан традиционный подход, а для развития soft skills — игровые форматы и дебаты.

Фактор 2. Особенности целевой аудитории. Тип, профессиональный опыт, уровень подготовки и мотивация слушателей во многом определяют выбор методики. Например, для опытных специалистов актуальны проблемно-ориентированные и кейсовые методы, в то время как для новичков — традиционный подход с четкой структурой подачи информации. Немаловажно учитывать уровень вовлеченности, готовность к самостоятельной работе, а также потребность в практических заданиях.

Фактор 3. Формат и ресурсы корпоративного обучения. Доступные временные, кадровые и материальные ресурсы существенно влияют на выбор подхода. Проектный и игровой методы требуют значительных затрат времени и организационных усилий, в то время как традиционные лекции или мастер-классы более ресурсоемким по подготовке, но позволяют обучать большие группы за короткий срок.

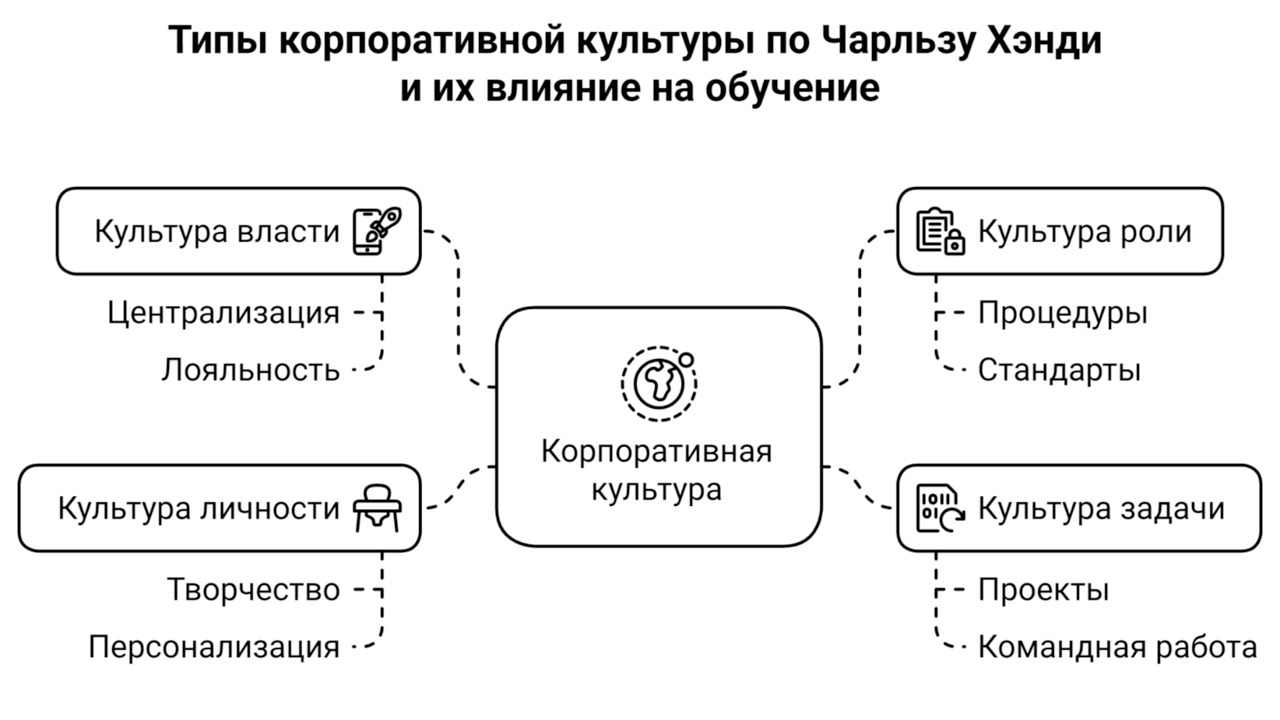

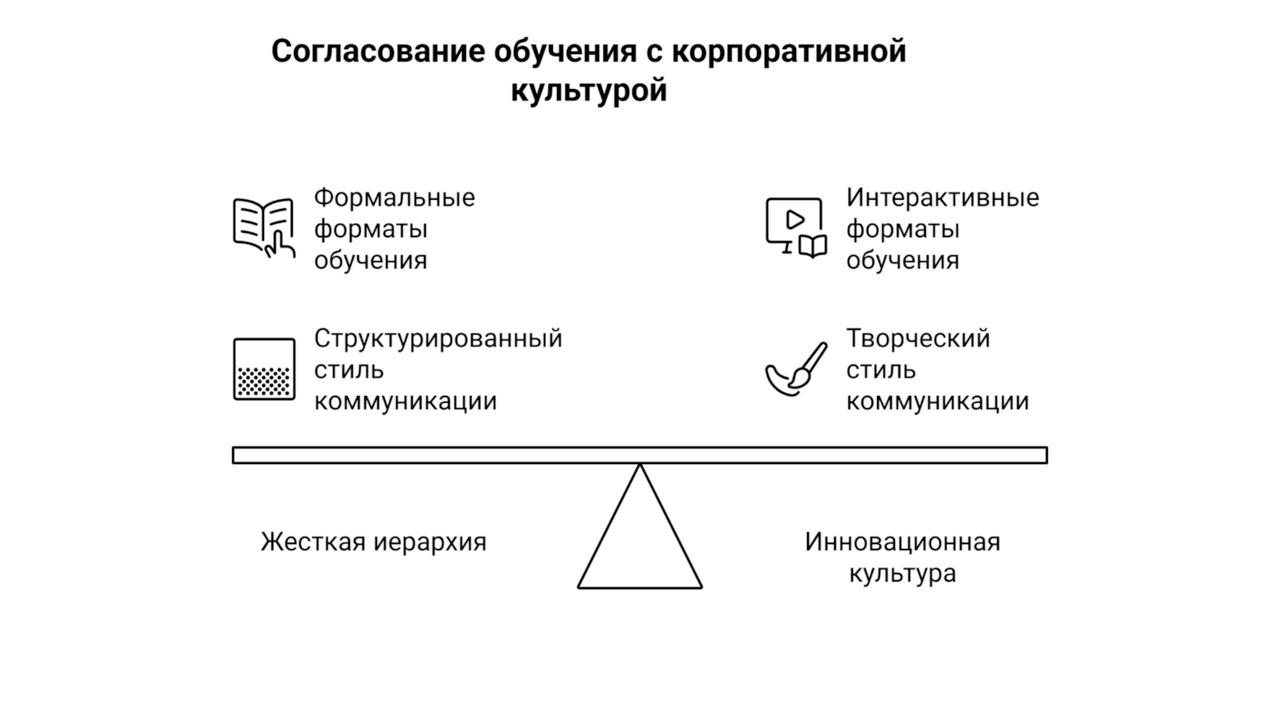

Фактор 4. Организационная культура и специфика бизнеса. Подходы к обучению должны соответствовать корпоративным ценностям и культуре организации. Например, в компаниях с развитой проектной культурой целесообразно использовать проектные и кейсовые методы. В организациях с иерархической структурой традиционный подход будет воспринят с большим доверием.

Фактор 5. Характер обучаемых компетенций. Содержание и уровень сложности компетенций, которые требуется сформировать, определяют уместность использования того или иного подхода. Для формирования управленческих и коммуникативных компетенций предпочтительны игровые, кейсовые методы и дебаты, а для освоения нормативной документации — традиционный подход.

Фактор 6. Масштаб и длительность программы. Краткосрочные интенсивные программы требуют методов, позволяющих быстро освоить ключевой материал (традиционный, мастер-класс), в то время как долгосрочные программы целесообразно строить на проектных и смешанных моделях, обеспечивающих устойчивое развитие компетенций.

Фактор 7. Оценка предыдущего опыта и обратной связи. Важным фактором выступают результаты предыдущих программ и отзывы участников. Анализ успешности различных подходов и адаптация программ с учетом обратной связи позволяют повысить их релевантность и эффективность.

Игнорирование хотя бы одного из указанных факторов приводит к снижению результативности обучения, росту сопротивления участников и неэффективному использованию ресурсов. Только комплексный анализ всех обстоятельств позволяет выбрать оптимальную методику, соответствующую задачам и возможностям организации.

2.5. Примеры кейсов применения различных подходов

Реальные кейсы из корпоративной практики позволяют наглядно продемонстрировать сильные и слабые стороны различных подходов к обучению взрослых, а также выявить условия, при которых тот или иной метод дает максимальный результат.

Кейс 1. Традиционный подход в обучении новых сотрудников

В крупной торговой компании была организована серия вводных офлайн семинаров для новых сотрудников, основной задачей которых стало быстрое ознакомление с продуктовой линейкой и стандартами обслуживания клиентов. Применение традиционного подхода (лекции, презентации, тестирование) позволило в сжатые сроки довести до сотрудников необходимый теоретический минимум и обеспечить базовую унификацию знаний. Однако, как показал последующий анализ, уровень вовлеченности слушателей и их готовность к самостоятельному решению нестандартных ситуаций остались на низком уровне. Это иллюстрирует ограничения традиционного подхода при необходимости развития гибких навыков.

Кейс 2. Проблемно-ориентированный подход в обучении менеджеров по продажам

В компании B2B-сегмента для повышения эффективности продаж был внедрен проблемно-ориентированный подход: на тренингах моделировались сложные переговорные ситуации с реальными клиентами, которые требовали коллективного поиска решений и обсуждения альтернативных стратегий. Такой формат позволил участникам глубоко погрузиться в процесс принятия решений, сформировать навыки анализа проблем и коллективной ответственности. Итогом стало повышение успешности сделок и рост удовлетворенности сотрудников качеством обучения.

Кейс 3. Кейсовый подход в управленческом обучении

В международной ИТ-компании программа развития управленческих компетенций строилась на анализе реальных кейсов из опыта компании. В процессе обсуждения кейсов участники осваивали механизмы принятия решений, анализировали причины успеха и неудач, учились рассматривать проблему с разных точек зрения. Такой подход оказался особенно эффективным для развития системного мышления и управленческой гибкости. При этом отмечалась важность предварительной подготовки кейсов с учетом специфики бизнеса.

Кейс 4. Проектный подход в инженерном обучении

На промышленном предприятии была реализована программа повышения квалификации инженерных кадров, основанная на проектной работе. Участники разрабатывали решения для реальных производственных задач, работали в командах, защищали свои проекты перед экспертной комиссией. В результате участники не только освоили новые технологии, но и приобрели навыки командного взаимодействия и проектного управления. Проектный подход оказался оптимальным для задач, связанных с инновациями и внедрением изменений.

Кейс 5. Игровой подход в обучении сервисного персонала

В гостиничном бизнесе для формирования стандартов обслуживания была проведена серия деловых игр и симуляций, моделирующих различные конфликтные ситуации с клиентами. Благодаря игровому формату сотрудники научились быстро реагировать на нестандартные запросы, вырабатывать индивидуальный подход к каждому гостю и эффективно работать в команде. Положительным результатом стало снижение числа жалоб и рост лояльности клиентов.

Кейс 6. Дебаты в обучении руководителей проектов

В образовательной программе для руководителей проектов были внедрены регулярные дебаты по спорным управленческим вопросам. Такой формат позволил участникам развивать навыки аргументации, конструктивного диалога и принятия решений в условиях конфликта интересов. Однако часть участников испытывала трудности с публичными выступлениями, что потребовало дополнительной поддержки и обучения ораторским навыкам.

Кейс 7. Мастер-класс и наставничество в профессиональной подготовке

В логистической компании обучение новых специалистов проводилось по принципу наставничества: опытный сотрудник на практике показывал алгоритмы работы, сопровождал новичка на каждом этапе и давал персонализированную обратную связь. Такой формат обеспечил высокую скорость освоения сложных процедур и позволил избежать распространенных ошибок на старте карьеры.

Эти кейсы демонстрируют, что успех обучения во многом зависит от адекватного выбора подхода с учетом задач, особенностей аудитории и корпоративного контекста. Гибкое сочетание различных методов позволяет не только повысить результативность, но и создать устойчивую систему профессионального развития внутри компании.

Выводы по главе 2

Рассмотренные модели: традиционный, проблемно-ориентированный, кейсовый, проектный, игровой, дебаты, мастер-класс и наставничество, а также смешанные, отражают разные философии организации образовательного процесса.

Главный вывод заключается в том, что не существует универсального метода, подходящего для всех ситуаций. Каждый подход демонстрирует эффективность только при определенных условиях: традиционный хорош для передачи базовых знаний и систематизации материала, проблемно-ориентированный и кейсовый — для развития аналитического мышления и управленческих компетенций, проектный — для интеграции знаний и решения комплексных задач, игровой и дебаты — для развития soft skills и коммуникации, наставничество — для передачи уникального опыта. Смешанные модели позволяют объединять сильные стороны разных подходов, но требуют высокой квалификации методолога.

Для корпоративной практики это означает следующее:

— ключ к результативности обучения — в умении методолога соотносить подход с конкретной задачей: передача знаний, развитие навыков, формирование поведения;

— выбор метода должен учитывать особенности аудитории: ее профессиональный уровень, мотивацию, готовность к самостоятельной работе и особенности корпоративной культуры;

— важно оценивать ресурсы: проектные и игровые форматы требуют времени и усилий, тогда как традиционные лекции и мастер-классы позволяют быстро охватить большие группы;

— корпоративный контекст определяет применимость методов: в компаниях с проектной культурой эффективнее работают проектные и кейсовые форматы, а в иерархичных структурах — традиционный подход;

— гибкое комбинирование методов повышает устойчивость программ, но должно быть продуманным, а не эклектичным.

Кейсы, приведенные в главе, демонстрируют, что правильный выбор подхода напрямую влияет на бизнес-результаты: от снижения числа жалоб клиентов до роста эффективности продаж и формирования управленческих резервов. Ошибки же возникают тогда, когда подход подбирается формально, без учета задач и особенностей аудитории.

Методология корпоративного обучения — это искусство точного выбора и грамотного сочетания подходов под конкретные цели бизнеса и специфику аудитории. Только так офлайн-обучение перестает быть «мероприятием ради галочки» и становится реальным инструментом развития компетенций и трансформации поведения сотрудников.

Глава 3. Примеры адаптации теорий к корпоративному обучению

В современных условиях развитие человеческого капитала становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности организаций. Однако сами по себе обучающие программы не гарантируют эффективности: только глубокое понимание закономерностей взрослого обучения позволяет выстраивать офлайн обучение, способное решать реальные задачи бизнеса. Теории обучения взрослых — это не просто абстрактные концепции, а инструменты, которые задают вектор для проектирования программ, учитывающих особенности восприятия, мотивации и поведения взрослых слушателей. Адаптация этих теорий под специфику корпоративной среды необходима для того, чтобы обучение не стало формальностью, а превратилось в реальный инструмент развития сотрудников и достижения организационных целей.

Сегодня рынок корпоративного обучения демонстрирует высокий спрос на офлайн программы, которые позволяют участникам не только усваивать информацию, но и закреплять ее через практику, обмениваться опытом, развивать критическое мышление и навыки взаимодействия. Если образовательная модель не опирается на современные теории обучения взрослых, она часто теряет свою актуальность: сотрудники воспринимают обучение как дополнительную нагрузку, а не как источник профессионального роста. Следовательно, грамотная адаптация теоретических моделей становится обязательным условием эффективности корпоративного офлайн обучения.

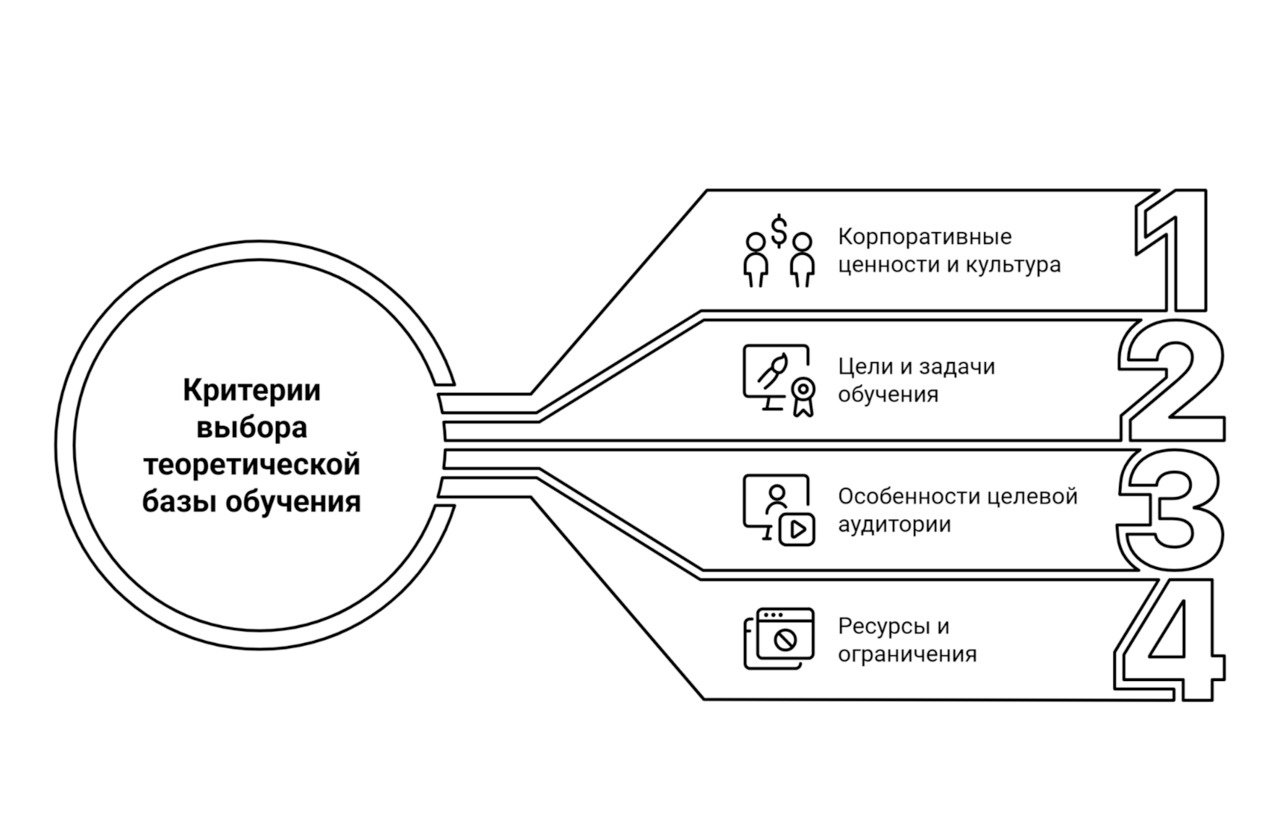

3.1. Какие критерии используются для выбора теоретической базы под задачи организации?

Выбор теоретической базы для корпоративного офлайн обучения — ключевой этап, от которого зависит качество, релевантность и эффективность образовательной программы. Методолог сталкивается с задачей выстроить прочную связь между стратегическими целями бизнеса и подходами к обучению взрослых, что требует системного анализа и четкого понимания специфики организации.

Во-первых, необходимо учитывать корпоративные ценности и культуру. Корпоративная культура — это совокупность норм, ценностей, поведенческих стандартов и ритуалов, принятых в организации. Если образовательная программа противоречит этим установкам, эффективность обучения снижается. Например, в компаниях с высоким уровнем автономии и инициативы сотрудников будет востребована теория андрагогики (Мэлзоу), предполагающая самостоятельность и высокую степень вовлеченности участников. В организациях с жесткой иерархией целесообразно опереться на элементы бихевиоризма или педагогики.

Во-вторых, крайне важно учитывать цели и задачи обучения. Они могут быть связаны с развитием лидерских компетенций, формированием профессиональных навыков, повышением лояльности сотрудников, внедрением изменений. Для каждого типа задачи актуальны разные теоретические подходы:

— для задач развития soft skills — конструктивистские теории (например, обучение через опыт, рефлексия, командная работа);

— для трансляции стандартов и процедур — бихевиористский подход, опирающийся на четкие инструкции и закрепление через повторение;

— для формирования культуры непрерывного обучения — гуманистический подход, стимулирующий внутреннюю мотивацию.

Третий критерий — особенности целевой аудитории. Важно учитывать предшествующий опыт, мотивацию, уровень самостоятельности, отношение к обучению и ожидания участников. Например, если аудитория состоит из опытных специалистов, то более результативными будут методики, предусматривающие обмен опытом, обсуждение кейсов и проблемных ситуаций. В случае с новичками необходима более структурированная и направляющая модель.

Четвертый критерий — ресурсы и ограничения. Практически любое внедрение офлайн обучения сопровождается временными, кадровыми, организационными и финансовыми ограничениями. Выбор теоретической базы должен учитывать возможности по привлечению тренеров, наличию площадок для проведения тренингов, уровню поддержки со стороны руководства.

В целом, алгоритм выбора теоретической базы можно представить следующим образом:

— Анализ стратегических задач бизнеса и ключевых вызовов.

— Оценка корпоративной культуры и особенностей аудитории.

— Формулировка целей и задач обучения.

— Сопоставление задач и культуры с соответствующими теоретическими моделями.

— Оценка ресурсов и ограничений.

— Принятие решения на основе анализа и формулирование обоснования.

Критически важно помнить: не существует универсальной теории, идеально подходящей для всех организаций и программ. Успех зависит от гибкости подхода, способности видеть нюансы ситуации и осознанного выбора методологической базы, отвечающей потребностям бизнеса и сотрудников.

3.2. Как адаптировать теории обучения взрослых для различных типов корпоративных программ?

Адаптация теорий обучения взрослых в корпоративной практике всегда требует учета типа программы, целей, состава аудитории и специфики решаемых задач. Применяемые теории, такие как андрагогика, конструктивизм, бихевиоризм или теория трансформационного обучения, должны не просто внедряться «в лоб», а преобразовываться с учетом корпоративного контекста.

Наиболее часто встречающиеся типы корпоративных программ — это onboarding-программы, обучение профессиональным навыкам (hard skills), развитие управленческих и коммуникативных компетенций (soft skills), а также программы организационного развития и изменений. Для каждой группы существуют свои эффективные приемы адаптации теоретических основ.

1. Onboarding-программы.

Главная задача — быстрое введение новых сотрудников в корпоративную среду, формирование базовых знаний о компании и стандартах работы. На этом этапе эффективно работают элементы бихевиоризма (четкие инструкции, алгоритмы, подкрепление правильных действий), а также компоненты теории социализации. Но важно не ограничиваться передачей информации: включение элементов активного обсуждения, практических кейсов, ролевых игр (конструктивистский подход) позволяет сотрудникам не только запомнить, но и понять суть процессов.

2. Программы по развитию профессиональных навыков (hard skills).

В этом случае адаптация теорий включает баланс между формальным обучением (лекции, тренинги, инструкции — бихевиоризм) и деятельностным подходом. Например, внедрение практико-ориентированных заданий, анализ рабочих ситуаций, решение производственных задач в малых группах (конструктивизм, обучение через опыт). Ошибкой может стать избыточная стандартизация или, наоборот, полная свобода выбора методов — важно выстраивать логику в зависимости от целей и уровня подготовленности аудитории.

3. Программы по развитию soft skills и управленческих компетенций.

Здесь на первый план выходят конструктивистские и гуманистические подходы: обучение строится на обмене опытом, обсуждении реальных кейсов, групповом анализе ситуаций, рефлексии. Примером адаптации может служить интеграция элементов коучинга, фасилитации, групповой работы, где взрослые участники сами конструируют знания и выбирают оптимальные способы решения задач. В качестве антипримера можно привести формальное «прочтение» лекций по развитию лидерства без последующей практической отработки, что снижает эффективность обучения.

4. Программы организационного развития и изменений.

Адаптация в этих случаях строится вокруг принципов трансформационного обучения: акцент на переосмыслении опыта, изменении убеждений, формировании новой корпоративной идентичности. Классическим примером служат сессии стратегического планирования, воркшопы по внедрению изменений, совместный анализ сложных кейсов. Здесь критично важно создавать пространство для рефлексии, группового обсуждения и обмена мнениями.

Адаптация теорий требует не только формального переноса концепций, но и гибкости в проектировании образовательной среды. Методолог должен уметь диагностировать потребности группы, подбирать релевантные формы работы, корректировать методы в зависимости от обратной связи. Ошибка — механическое следование модным теориям без учета специфики организации и задач.

3.3. Как выглядят успешные примеры внедрения теоретических моделей в корпоративное обучение?

Эффективное применение теорий обучения взрослых в корпоративном контексте подтверждается множеством кейсов, демонстрирующих, как правильно выбранная и адаптированная теоретическая база повышает результативность программ и вовлеченность сотрудников.

Кейс 1. Внедрение принципов андрагогики в программе развития управленческого резерва крупной производственной компании

Компания столкнулась с задачей подготовки новой волны управленцев. Было принято решение строить программу на принципах андрагогики Малкольма Ноулза, которая предполагает высокую степень самостоятельности, опору на предшествующий опыт, решение реальных производственных задач. В структуру программы включили анализ кейсов из практики компании, модерацию групповых обсуждений и проектную деятельность. Это позволило существенно повысить мотивацию участников, уменьшить сопротивление новым знаниям и создать устойчивую команду лидеров изменений.

Кейс 2. Использование бихевиористских подходов при запуске программы по соблюдению стандартов безопасности в ритейле

Розничная сеть внедряла новый регламент по технике безопасности. В основу офлайн программы легли методы бихевиоризма: четкая последовательность инструкций, регулярное тестирование, поощрение за правильные действия, имитационные тренировки. Это обеспечило быстрое и надежное закрепление необходимых моделей поведения, а показатели производственного травматизма снизились на 17% в первый год после внедрения программы.

Кейс 3. Применение конструктивистских методов в обучении проектных команд в ИТ-компании

В компании, реализующей сложные ИТ-проекты, возникла необходимость в развитии командных компетенций и креативного мышления. Программа обучения была построена на конструктивистском подходе: совместное решение проектных задач, фасилитация групповой дискуссии, обмен опытом между участниками, анализ успешных и неудачных кейсов. Такой подход позволил усилить взаимодействие между сотрудниками, повысить инициативность и гибкость в решении нестандартных задач.

Кейс 4. Трансформационное обучение в программах организационных изменений

В международной компании, переживавшей масштабную трансформацию, использовали элементы трансформационного обучения: специальные обучающие сессии, направленные на осмысление изменений, работу с ценностями, выявление «узких мест» в корпоративной культуре. Участники проходили через обсуждение личных и групповых барьеров, анализировали опыт внедрения изменений в других компаниях, разрабатывали собственные проекты по трансформации процессов. Это позволило снизить сопротивление изменениям и создать новую платформу для корпоративного развития.

Анализ приведенных кейсов показывает: успех достигается не за счет формального внедрения теорий, а благодаря их тонкой адаптации под задачи, культуру и состав аудитории. Важно сочетать разные модели и использовать сильные стороны каждой из них в зависимости от целей программы.

3.4. Какие ошибки часто совершают при адаптации теорий на практике?

Практика показывает, что даже при наличии качественной теоретической базы и детальной проработки образовательной программы методологи и корпоративные тренеры нередко допускают типовые ошибки, которые снижают эффективность обучения.

Ошибка 1. Механическое перенесение теории без учета корпоративного контекста

Одной из самых распространенных ошибок является попытка внедрить модные педагогические теории без анализа корпоративной культуры, целей бизнеса и особенностей аудитории. Примером может служить формальное использование конструктивистского подхода в организациях с авторитарным стилем управления, где сотрудники не готовы к самостоятельной работе и дискуссиям. Это приводит к снижению мотивации и неудовлетворенности участников.

Ошибка 2. Недооценка важности диагностики и анализа потребностей.

Ошибкой становится отсутствие или поверхностный характер анализа исходной ситуации: не проводится опрос целевой аудитории, не выясняются реальные образовательные запросы, игнорируются барьеры и ограничения. В результате программа оказывается неадаптированной к актуальным задачам и ожиданиям, а эффект от внедрения минимален.

Ошибка 3. Смешение и эклектичность подходов без системы

Стремление использовать сразу несколько теорий или методов может привести к размытию образовательных целей, противоречиям в логике программы, путанице у участников. Часто смешение бихевиоризма и конструктивизма без четкой рамки приводит к тому, что ни одна из теорий не реализуется последовательно и полноценно.

Ошибка 4. Пренебрежение особенностями взрослой аудитории

Взрослые слушатели обладают богатым профессиональным и жизненным опытом, внутренней мотивацией, сформированными взглядами и убеждениями. Ошибкой является игнорирование этих факторов — например, излишняя опека, навязчивая структура, чрезмерное количество «школьных» элементов, которые воспринимаются как несерьезные и вызывают сопротивление.

Ошибка 5. Недостаточное сопровождение изменений и отсутствие обратной связи

Даже грамотно спроектированная программа требует постоянного сопровождения: сбора и анализа обратной связи, коррекции содержания, работы с сопротивлением. Часто ошибка заключается в том, что после запуска программы методологи не отслеживают ее эффективность, не вносят коррективы и не дорабатывают методологическую основу по результатам внедрения.

Антипример: в одной из крупных компаний при запуске корпоративного университета внедрили сложную модель смешанного обучения, полностью повторив структуру зарубежных бизнес-школ. При этом не были учтены ни особенности национальной культуры, ни реальные запросы сотрудников, ни уровень их самостоятельности. Итогом стало формальное прохождение курсов без реального изменения в работе и недовольство сотрудников из-за несоответствия ожиданий.

Избежать типовых ошибок позволяет осознанный, поэтапный подход к адаптации теорий, регулярный анализ эффективности программ и готовность пересматривать используемые методы с учетом обратной связи и изменений в бизнес-среде.

3.5. Как аргументировать выбор теоретической базы перед руководством или заказчиком?

Аргументация выбора теоретической базы обучения — один из самых значимых этапов в работе методолога. От того, насколько убедительно будет обоснован этот выбор, зависит поддержка руководства, готовность выделять ресурсы и воспринимать изменения как стратегически важные для организации.

Аргумент 1. Связь с целями бизнеса и корпоративной стратегией. Ключевым аргументом становится демонстрация прямой связи между выбранной теорией обучения взрослых и задачами бизнеса. Например, если компания стремится развивать самостоятельность сотрудников и инициативность, уместно использовать принципы андрагогики. Если стоит задача быстро тиражировать стандарты, эффективно работает бихевиористский подход. Обоснование должно содержать четкое описание, каким образом выбранная модель поможет организации достичь своих стратегических целей и повысить отдачу от инвестиций в обучение.

Аргумент 2. Подкрепление практическими примерами и кейсами. В качестве доказательств целесообразности выбора рекомендуется использовать успешные кейсы — как собственные, так и из открытых источников. Описывайте, какие результаты были получены благодаря внедрению той или иной теоретической модели, как изменились ключевые показатели, какова была обратная связь участников. Это позволяет снизить тревожность и скепсис руководства, показать, что решение опирается на проверенные практики.

Аргумент 3. Использование данных и аналитики. Важно подкреплять аргументацию результатами предварительной диагностики: результатами опросов, анализом потребностей, оценкой эффективности предыдущих программ. Демонстрация аналитических данных позволяет показать, что выбор сделан не интуитивно, а на основе объективных факторов.

Алгоритм аргументации

— Кратко описать вызовы и задачи, стоящие перед бизнесом.

— Пояснить, какие подходы к обучению взрослых существуют и чем они отличаются.

— Обосновать выбор, исходя из анализа корпоративной культуры, целей и особенностей аудитории.

— Продемонстрировать примеры успеха внедрения выбранной теории.

— Привести количественные и качественные данные для подтверждения обоснованности решения.

Необходимо формулировать аргументацию максимально четко, избегать «академического» языка и сложных терминов, фокусироваться на бизнес-результатах и практических выгодах. Правильно подобранная теоретическая база — это инвестиция в устойчивое развитие организации, сокращение рисков и повышение эффективности обучения.

Выводы по главе 3

Обучения взрослых — это не абстрактные конструкции, а практический инструмент, который необходимо адаптировать к корпоративному контексту. Успех внедрения программы определяется не только выбором правильной модели (андрагогика, конструктивизм, бихевиоризм, трансформационное обучение), но и тем, насколько грамотно она встроена в задачи бизнеса, корпоративную культуру, уровень аудитории и доступные ресурсы.

Для корпоративной практики это означает следующее:

— выбор теоретической базы должен начинаться с анализа стратегических целей организации: развитие лидерства, внедрение изменений, формирование стандартов, повышение лояльности или ускорение адаптации сотрудников;

— корпоративная культура определяет применимость моделей: в организациях с высокой самостоятельностью уместнее принципы андрагогики, в иерархичных структурах — бихевиористские элементы, при культурных трансформациях — трансформационное обучение;

— аудитория требует учета: для новичков эффективнее структурированные модели с элементами педагогики и бихевиоризма, для опытных специалистов — обмен опытом и фасилитационные форматы, для управленцев — рефлексия и командное проектирование;

— ресурсы и ограничения накладывают реальные рамки: сложные конструктивистские или проектные форматы требуют времени, фасилитаторов и площадок, тогда как бихевиористские программы проще тиражировать.

Методолог обязан не только владеть теоретическими подходами, но и уметь аргументированно объяснять их выбор бизнесу. Связь теории с задачами компании, подкрепленная аналитикой и кейсами, обеспечивает доверие со стороны руководства и повышает ценность L&D-функции в глазах организации.

Корпоративное обучение эффективно только тогда, когда теории обучения взрослых адаптированы под реальные задачи и культуру конкретной компании. Методолог в этом процессе играет ключевую роль — как переводчик теории на язык бизнеса и практики.

Глава 4. Характеристики и структура основных форматов офлайн обучения

Офлайн образование отличается уникальным набором характеристик: непосредственное личное взаимодействие, быстрая обратная связь, возможность глубокого погружения в практику и эффективное формирование soft skills. Для специалистов, ранее не работавших с подобными программами, знание структур и задач ключевых форматов офлайн мероприятий является критически важным. Это позволяет не только расширить свой профессиональный инструментарий, но и проектировать гибкие, эффективные образовательные решения для различных корпоративных задач.

В данной главе подробно рассмотрим основные форматы офлайн обучения: тренинг, семинар, мастер-класс, деловая игра, кейс-сессия (кейс-стади), форум и конференция. Для корректного использования каждого из форматов важно понимать их особенности, структуру, задачи, роли и функции участников и ведущих, а также особенности их эффективной реализации на практике.

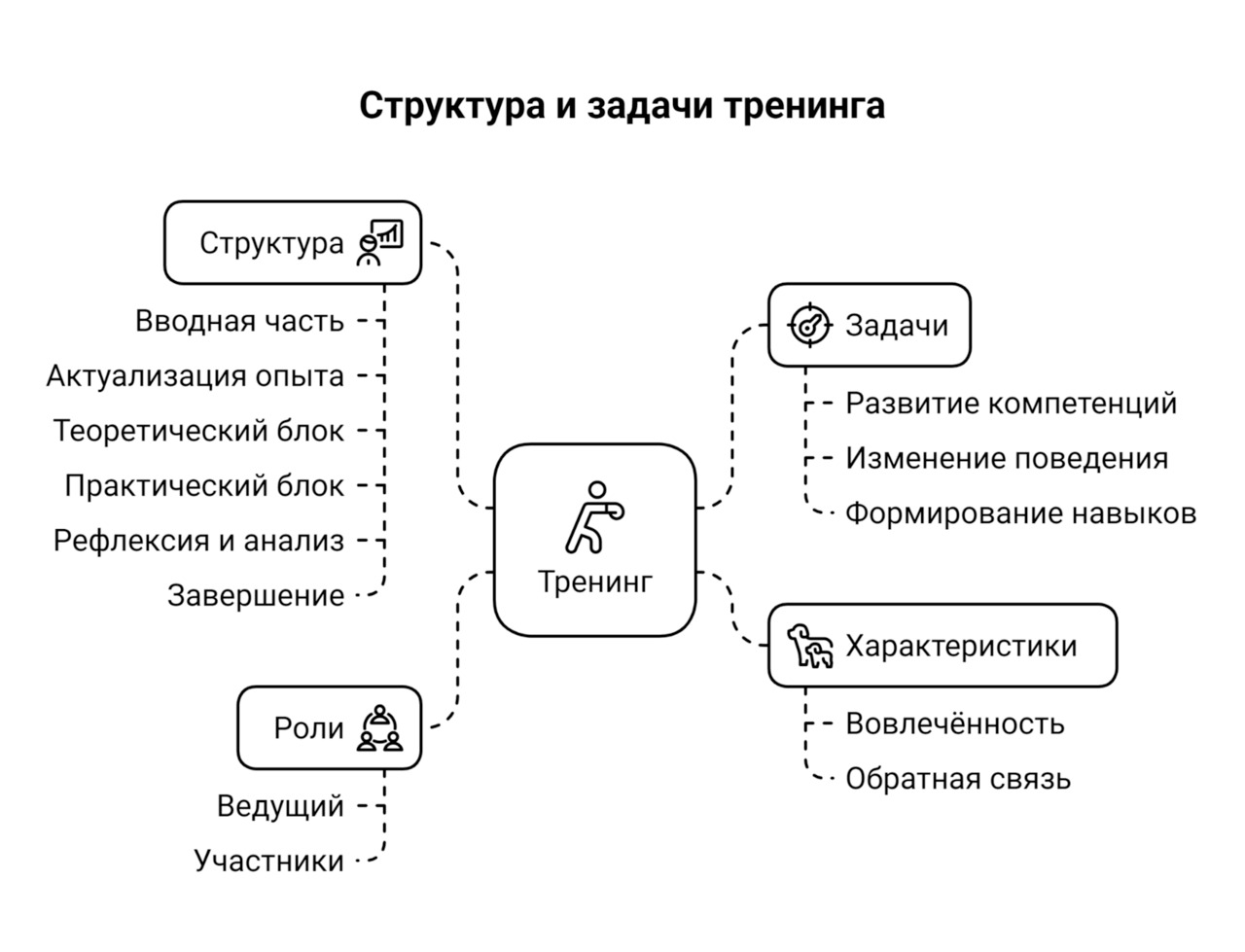

4.1. Тренинг

Тренинг — это структурированное офлайн мероприятие, главной целью которого является формирование и закрепление профессиональных, поведенческих или личностных навыков у взрослых слушателей.

Отличительная особенность тренинга — максимальная вовлеченность участников в активную практику, моделирование реальных или приближенных к реальности ситуаций, а также обязательная системная обратная связь. В корпоративном обучении тренинг чаще всего применяется для развития soft skills: коммуникации, лидерства, командного взаимодействия, стрессоустойчивости, навыков презентации, продаж и других компетенций.

Стандартная структура тренинга включает следующие этапы:

— Вводная часть — знакомство участников, определение ожиданий и целей, формирование рабочей атмосферы.

— Актуализация личного опыта — обсуждение предыдущего опыта и индивидуальных кейсов, выявление зон для развития.

— Теоретический блок — компактная подача теории, концепций, моделей, необходимых для выполнения практических заданий.

— Практический блок — основная часть тренинга: ролевые игры, кейсы, командные упражнения, мини-проекты, групповые обсуждения.

— Рефлексия и анализ — обмен мнениями, разбор ошибок и удачных решений, обсуждение результатов, формулирование личных выводов.

— Завершение — подведение итогов, фиксация приобретенных навыков, рекомендации по дальнейшему развитию, ответы на вопросы.

Тренинг позволяет решать задачи по развитию конкретных компетенций, изменению моделей поведения, формированию навыков, необходимых для реализации корпоративных стандартов или инноваций. Он используется для внедрения новых технологий, освоения методов продаж, развития управленческих качеств, повышения эффективности командной работы, формирования культуры обратной связи.

Роли и функции участников и ведущих

Ведущий тренинга — профессиональный тренер или внутренний эксперт компании, который не только делится знаниями, но и выступает фасилитатором группового процесса, создает безопасную атмосферу для обучения, мотивирует участников к активности. Участники вовлечены в постоянный обмен мнениями, выполнение заданий, обсуждение, самоанализ.

Значительная роль принадлежит группе: именно в командной работе раскрывается потенциал каждого, формируются новые профессиональные и личные связи, происходит совместное проживание опыта.

Пример успешного использования тренинга

В одной из российских IT-компаний внедрение тренингов по развитию навыков ведения переговоров привело к заметному росту результативности проектов, повышению качества коммуникаций между подразделениями и увеличению клиентской удовлетворенности. Практическая часть тренинга позволила участникам безопасно отработать новые техники, а обсуждение типичных ошибок — избежать их повторения в реальной работе.

Антипример: если тренинг ограничивается теорией без возможности практического применения, а ведущий занимает авторитарную позицию, эффективность такого мероприятия значительно снижается — сотрудники не усваивают новые подходы, не видят их пользы, возвращаются к привычным моделям поведения.

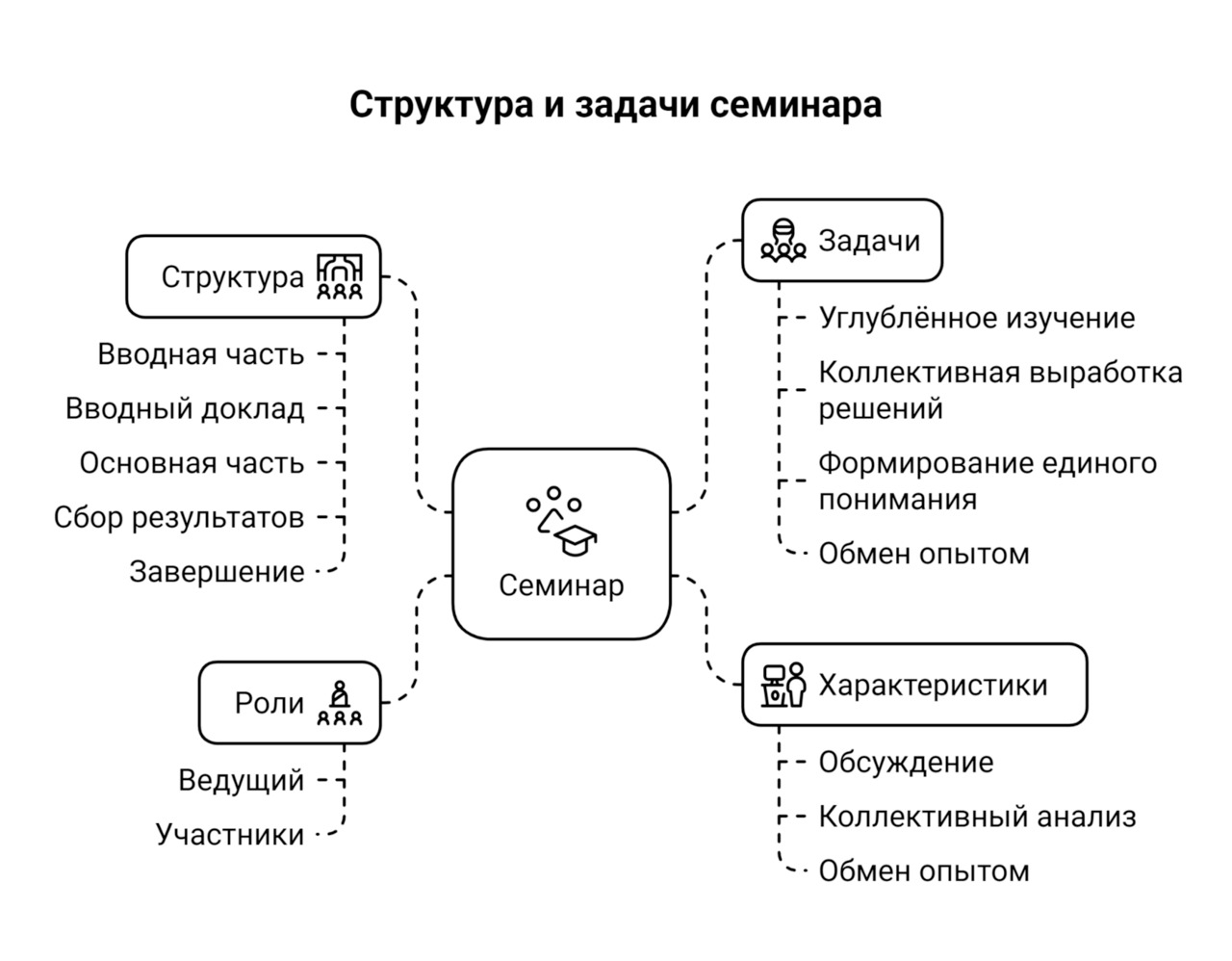

4.2. Семинар

Семинар — это офлайн образовательный формат, основанный на совместной интеллектуальной работе участников под руководством модератора или эксперта. Ключевая особенность семинара — акцент на обсуждении, коллективном анализе и обмене опытом. В корпоративной среде семинары используются для углубленного изучения теоретических и практических вопросов, поиска решений для нестандартных ситуаций, формирования общего взгляда на профессиональные проблемы.

Стандартная структура семинара включает:

— Вводная часть — обозначение темы, целей, формата взаимодействия и регламента.

— Вводный доклад или сообщение — краткая презентация базовых понятий, результатов исследований, практических кейсов, которые станут основой для дискуссии.

— Основная часть — групповая дискуссия, обмен мнениями, работа в малых группах, анализ ситуаций, разработка коллективных решений, вопросы и ответы.

— Сбор и синтез результатов — фиксация основных идей, формулировка выводов, определение направлений дальнейшей работы.

— Завершение — обсуждение возможности применения полученных знаний на практике, подведение итогов, оформление резюме.

Семинар решает задачи углубленного изучения сложных тем, коллективной выработки решений, формирования единого понимания у команды или подразделения, а также обмена опытом между сотрудниками. Этот формат часто используется для интеграции новых подходов, анализа изменений в нормативной базе, обсуждения сложных кейсов из корпоративной практики.

Роли и функции участников и ведущих

Ведущий семинара — это модератор, эксперт или руководитель, который организует процесс обсуждения, задает вектор, обеспечивает равное участие всех слушателей, поддерживает конструктивную атмосферу. Участники активно вовлечены в анализ, делятся личным и профессиональным опытом, аргументируют позиции, вырабатывают коллективные решения. Ошибки в проведении семинара часто связаны с доминированием одной точки зрения, низкой вовлеченностью или недостаточно четкой модерацией процесса.

Пример успешного использования семинара

В крупной производственной компании проведение серии семинаров по внедрению новой системы оценки эффективности позволило сотрудникам различных подразделений понять цели изменений, обменяться опытом реализации новых подходов и выработать рекомендации по оптимизации процессов. В результате снизилось количество конфликтов, повысилась мотивация персонала и качество коммуникации между отделами.

Антипример: если семинар превращается в длинный доклад без возможности дискуссии, участники утрачивают интерес и не воспринимают материал как релевантный своему опыту, что приводит к формальному отношению и отсутствию реальных изменений.

4.3. Мастер-класс