ПРЕДИСЛОВИЕ

Сегодня как никогда язык используется технократическим обществом для формирования рационализма, прагматизма и меркантилизма. В естественных науках на первом месте стоит инструментальная ценность исследуемого объекта. Утилитарный подход интенсивно эксплуатируется также и в гуманитарных, социальных науках, в том числе и в лингвистике.

На современном этапе развития общества осуществляется мощная бюрократизация языка. Эта не тенденция в языке, это целенаправленное насилие над языком. С помощью языка бюрократии легче фальсифицировать действительность, можно гораздо быстрее стереть историческую память народа, привести общество к единомыслию, или наоборот, создать ситуацию двойных, тройных стандартов для разобщения народа.

Как показала социальная история, человек эксплуатирует реляционную природу языка, его конвенциональные отношения к внеязыковой действительности. Здесь приходится принимать во внимание тот очевидный факт, что семантика слов расплывчата. Слова формируют свой смысл в отношениях. Этот смысл не является чем-то постоянным. Он порождается в семиотических сдвигах и проявляется в межсловных связях на уровне предложения-высказывания. Неоднозначность — это неотъемлемый атрибут языка. Как раз этот феномен языка используется в средствах массовой информации. Говорящие субъекты могут играть со смыслами, изменять их, лгать, представлять действительность в искаженном виде (ср. 85,16—17). В этом плане открываются широкие перспективы для политического манипулирования языком. Смысл не только искажается, он выхолащивается из текстов. Современный получатель информации, не обладающий глубокими знаниями по обсуждаемым вопросам, доверительно руководствуется поверхностной семантикой языковых выражений, поскольку он не умеет вычитывать какой-либо смысл. Полученная информация оседает в головах в том виде, в каком ее подали, а именно, как событие, как факт.

Сообщаются факты, смыслы выводятся. Современные обыватели не в состоянии вычитывать смыслы из текстов. Как отмечают, «восставшие» филологи МГУ (см. 46) «управление общественным сознанием осуществляется тем легче, чем ниже уровень образования». (Можно было бы уточнить — чем ниже уровень филологического образования, а точнее — чем ниже уровень лингвистической подготовки). И совсем уже не приходится говорить о том, что «то, что не сказано, также имеет смысл». Для этого нужно анализировать социальный дискурс, на что у людей не хватает времени или просто нет желания.

Ученый совет филологического факультета МГУ отмечает в своем обращении к общественности и власти страны: «С отменой сочинения (в школе) произошли иные, качественные изменения в характере преподавания: учащийся более не рассматривается как самостоятельно мыслящая личность, наделенная аналитическими способностями и умеющая реализовать их на практике в форме связного текста; теперь он должен лишь воспроизводить некоторую часть полученной информации». Можно констатировать — мы имеем сегодня тенденцию, при которой знания подменяются общими наблюдениями; на первое место выдвигается фактология, менее важной становится интерпретация. Возникает «опасность забвения» интеллектуальных, культурных аспектов речевого общения. Эта опасность проявляется в том, что человек не проникает в суть выражаемых с помощью языка явлений и довольствуется поверхностными знаниями. Данная тенденция уже давно поразила западный мир, по пути которого мы сегодня идем. Как справедливо отмечали представители французской школы анализа дискурса (Патрик Серио, Мишель Пешё и др., 27), общество достигло такого уровня «цивилизованного» развития, что не имеет больше времени для эстетических размышлений. Интерпретацию оставили на долю ученых лингвистов. Сегодня мы все чаще имеем дело с вербально-поверхностным представлением и пониманием мира. Тексты адаптируются (= упрощаются), чтобы облегчить их понимание. Эффект от этого действа в точности до наоборот. Августин Блаженный считал, например, что явная неопределенность (трудность) текста отнюдь не является его недостатком. Наоборот, это его достоинство, поскольку такой текст предназначен для «обуздания гордыни трудом и отвлечения от брезгливости интеллекта, для которого по большей части теряет цену то, что легко открыть» (1). Упрощая тексты, мы отучаем людей мыслить. Кстати, замечено — люди считают трудным то, что им не нравится.

Филологи МГУ пишут, что современная реформа образования в нашей стране привела к следующему печальному факту: «Неспособность внятно формулировать мысли — внешнее выражение неспособности самостоятельно мыслить: потребитель „информации“ в лучшем случае научится ориентироваться в ней, но не сможет осуществить ее экспертизу, а значит, и оказать сколько-нибудь существенное воздействие на информационное пространство».

Нижеследующие «Лингво-философские заметки» помогут говорящему и пишущему субъекту эффективно манипулировать языком, а слушающего и читателя научат «вычитывать» коммуникативные смыслы текстовых манипуляций.

О ПУСТОТЕ, ТЬМЕ, СВЕТЕ И ЯЗЫКЕ

«О чём нельзя сказать, о том следует молчать», — изрек когда-то австрийский философ Людвиг Витгенштейн (см.11, 12, 92). Философы того времени поняли эти слова по-своему и дружно поведали миру: Витгенштейн, утверждает, что язык человека представляет собой ту границу, за пределы которой не может вырваться человеческое сознание. Сознание ограничено языком.

Немецкий философ Мартин Хайдеггер подытожил результаты дискуссии, заявив: Человек находится в плену языка. Не человек говорит на языке. А язык говорит в человеке, ведет и направляет его (см.77, 90, 91).

Я убежден, что великий австрийский философ имел в виду не то, что ему приписали. Он хотел выразить следующее: То, что поддается выражению с помощью языка, — это осмысленный мир. То, о чём невозможно говорить, — это мир бессмысленный, а также мир ещё не осмысленный. Язык не пускает человека в мир бессмыслицы. Он также не может сообщать о неосмысленном.

Осмыслить мир означает придать неосмысленному миру смысл. Это попытка осветить лучом сознания скрытые, но существующие контуры мира. Это стремление увидеть умственным оком творение Природы.

Немыслие — это пустота, в которой нет предметов и не существует само пространство. Есть бесконечное отсутствие всего, которое нельзя осветить и невозможно затмить. Безмолвная пустота находится вне света и тьмы.

Мир, заполненный чем-то, можно ещё осветить, если он погружен во тьму. Можно осознать непознанное и познать осознанное. Но постичь бессмысленное нельзя, так как в нем нет ничего, чему можно было бы придать хоть какой-то смысл.

Нам кажется, что, придавая миру смысл, мы делаем его понятным. Да, мир имеет смысл, но не тот, который мы ему приписываем. Смысл о мире не равен смыслу мира. Наши многочисленные попытки постигнуть этот мир часто становятся безуспешными. Мы можем лишь научиться пользоваться окружающим нас миром, не постигнув до конца его сути. Этому способствует методология, утвердившаяся в современной науке. «Диалектико-материалистические» эксперименты с природным объектом, вырванным из его естественной среды, делают этот объект мертвым или подменяют его. Птица на воле и птица в клетке — это не одна и та же птица.

Стороннее, неагрессивное наблюдение не позволяет нам, однако, увидеть детали, заглянуть внутрь целого. Мы можем заметить то, что лежит на поверхности, но не увидим того, что скрыто от наших глаз.

Создавая «опытным путем» смыслы об этом мире для себя и материализуя их для собственных нужд, мы творим иной мир — мир артефактов. Компьютеры, мобильные средства связи, рóботы, — это вторичная действительность, параллельная истинной Природе. Это всего лишь подобие естественного мира, его приблизительная копия.

Когда мы не молчим, а говорим, мы обозначаем с помощью языка смыслы, очеловечивающие действительность. Мы сообщаем друг другу эти антропоморфные смыслы, выдавая их за природные законы. Молчать о чём-то, это значит не говорить о чём-то. Мы перестаем думать о чём-либо только тогда, когда представляем себе мир пустоты и немыслия, где отсутствует объект для любого осмысления. О чём невозможно помыслить, о том невозможно говорить. Нет предмета — нет понятия, нет слова.

Вырваться за пределы языка помогает сознание. Переступать границы сознания побуждает действительность. Преодолеть границы действительности невозможно.

Мы вынуждены молчать, потому что говорить больше не о чём.

О ТОЖДЕСТВЕ, ИСТИНЕ И УПОДОБЛЕНИИ

В сознании нет ничего, чего бы не было в реальном мире. А, может быть, наоборот? — В мире для меня нет ничего, кроме того, что есть в моем сознании. Я вижу только то, что есть в моем сознании и не более. И это не вопрос о материализме и идеализме. Это проблема тождества! Начиная с античных философов, тождество обыгрывается как сходство вещей и идей, или согласие между внутренним и внешним миром; как соответствие инструмента познания природе познаваемого объекта; как согласованность имени с обозначаемым предметом или его представлением; как равенство между определяемым словом и определяющим высказыванием; как аналогия между целым и составляющими его, взаимосвязанными частями. Величины, находящиеся друг к другу в отношении тождества сводимы к известной диалектической триаде ЯЗЫК = СОЗНАНИЕ = ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. Это — межкатегориальное тождество, или изоморфизм. В свою очередь внутри каждой из этих категорий обнаруживаются отношения тождества. Например, тождество по языковой форме, по языковому значению; тождество, устанавливаемое между понятиями; тождество между предметами реально-онтологического или виртуального мира. Тождество между разнородными величинами, относящимися к различным категориям и между однородными величинами внутри одной и той же категории объявляются главным критерием истинности. Предполагается, что простое тождество трехчленно по форме: А=А, где имеется два элемента А и А, между которыми установлено равенство (=). Однако по содержанию элемент А эквивалентен самому себе, следовательно мы имеем дело с одним и тем же элементом. Тождество фиксируется между элементом А и его зеркальным отражением или «двойником», ср. также 1=1. Знак тождества предстает в таком случае как нечто абсолютное и статическое. Это полное равенство, а не «уравнение» (2=1+1) или отождествление, которое присуще для несовпадающих по форме или содержанию величин (А=Б). С учетом фактора времени и линейности самого уравнения компонент А, стоящий в исходной позиции (пусть это будет А1) не равен А, стоящему в замыкающей позиции (пусть это будет А2), т. е. А1#А2. «Я в младенчестве» и «Я в старости» может быть уравнено лишь условно, благодаря наличию единого символа «Я» в формуле, но опять-таки лишь по форме. По содержанию первое «Я» не равно второму «Я». Отсюда, полного тождества вообще не существует. Говорить о равенстве двух величин, значит не сказать ничего. Много ли проку от высказывания типа «Человек — это человек». Гораздо полезнее вести речь об урáвнивании, или отождествлении сходных (подобных) или несходных (неподобных) величин, ср. «Человек — это метеор». Это процедура отождествления, или уподобления. Она креативна и эвристична. Проблема истинности и ложности в этом случае снимается — никто же не утверждает, что А и приписываемое ей Б — это одно и то же. Любое предицирование субъекта может восприниматься как истинное, или ложное; или истинное и ложное одновременно, ср. «Человек сошел с ума. Человек — разумное существо». «Человек — это метеор на небосклоне жизни». Все зависит от условий употребления и от характера интерпретации.

Если действительность — это первичная картина мира, то сознание — это вторичная картина мира. Тогда язык — это третичная картина мира. Но, если не злоупотреблять термином «картина мира», то можно выразиться точнее: Действительность — это реально-онтологический мир. Сознание — это концептуальный мир как аналог действительности. Язык — вербальный мир как подобие сознания.

ОСОЗНАННОЕ И НЕОСОЗНАННОЕ БЫТИЕ

В своей статье «Что такое диалектика» К. Поппер обрушивается с критикой на диалектическую теорию Гегеля, допускающую противоречие, ср.: «если теория содержит противоречие, то из нее вытекает все на свете, а значит, не вытекает ничего». (51,124). «Диалектика — насколько мы можем найти для нее разумное применение — является не фундаментальной, но просто описательной теорией» (там же: 127). Все это сказано в защиту доказательной формальной логики, которая как строгое основание истинной теории исключает всякое противоречие. Известно, что логика исследует формы мысли без учета содержания, которым эта форма может наполняться, ср.: «Простой принцип есть принцип тождества, А=А. Тождество безразлично к своей материи. Его содержание не имеет никакого определения, т.е. оно бессодержательно, и, следовательно, его форма есть лишенное различий равенство с самим собой» (18, 156). Следует заметить, однако, что в оригинальной терминологии Гегеля тождество толкуется как идентичность (Identität = подобие), а не как чистая тавтология.

Известно, что И. Кант различает обычную (общую) и трансцедентальную логику. Последняя исследует априорные формы мышления, т.е. способы организации такого знания, которое предшествует опыту и независимо от него. Априорная форма заполняется, согласно Канту, апостериорным содержанием, взятым из опыта (ср. 76, 35). К. Р. Поппер характеризует данный подход как смесь реализма и идеализма, поскольку, согласно Канту, с одной стороны, мир является нам как материал, с другой — этот материальный мир организован нашим сознанием. По мнению К. Р. Поппера, Гегель подходит к данной проблеме более радикально, поскольку утверждает, что сознание и есть мир, а разум и действительность тождественны. Данную «философию тождества» К. Р. Поппер считает абсурдной, а диалектический метод Гегеля — «железобетонным догматизмом» (см. 51, 128—129).

Следует заметить, что К. Р. Поппер исходит в своей критике из расплывчатого понятия (mind). Кант и Гегель, рассматривая соотношение сознания и бытия (действительности), руководствуются этимологией немецкого термина Bewußtsein (= bewußtes Sein), что означает буквально «осознанное бытие». Таким образом, сознание субъекта и действительность — это два аналогичных бытия. Одно бытие осознанное, другое — реальное (большей частью подлежащее осознанию и лишь частично осознанное). Кант говорит о подобии сознания и бытия. По-видимому, действительное бытие являет себя субъекту лишь в той мере, в какой оно им осознано. Гегель говорит об идентичности сознания и бытия. Сознание — это то же самое бытие, только осознанное. Философ не ведет речь о полном тождестве между сознанием и всей действительностью, как утверждает К. Поппер. Если бы философы руководствовались в своих концепциях только принципом тавтологии, они не разделяли бы «вещь в себе» и «вещь для нас». «Вещь для нас» — это и есть осознанная часть бытия. Кстати, Гегель неоднократно указывал в своих работах на то, что внутреннее бытие вещи отлично от ее внешнего бытия. С одной стороны, они идентичны, с другой — противоположны. Однако они образуют единство, ср. «они едины в некоем третьем», которое предполагает одновременно что-то общее между ними, а также «разрывающую их противоположность» (17, 300). Единство и борьба противоположностей есть суть диалектического метода. При чем единое распадается на противоположности, а противоположности стремятся к единству.

ПОЗНАНИЕ НЕИЗОЛИРОВАННОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

По мнению Г. П. Щедровицкого, утвердившаяся в науке галилеевская модель исследования — это вычленение из общего контекста деятельности какого-то процесса, рассмотрение его самого по себе, абстрагирование его от множества естественных связей (см.80). Такого рода научный подход далек от практики, не имеет дело с реальными фактами. Он не в состоянии объять всю полноту и многоаспектность отношений и зависимостей. Задача такого научного подхода состоит в том, чтобы описать абстрактный идеальный закон вырванного из реальности процесса без учета влияющих на него многочисленных связей.

Строгие научные методы не годятся для описания системных сложных образований и работают только с изолированными объектами. Поэтому открываемые наукой законы представляют собой всего лишь идеальные абстракции. Галилеевская наука, согласно Г. П. Щедровицкому, идеализирует объект исследования. Такая наука, не учитывающая связи исследуемого объекта в структуре целого, не нужна. Ее атомарная логика оказывается нерелевантной, поскольку она не акцентирует внимание на том, что система предшествует элементам, а целое — своим частям. Поэтому, современная наука должна стремиться к знанию, которое определяется не объектом исследования, а назначением, функциями, способами практического использования этого знания.

По мнению автора, методология современной науки должна связывать научное знание с практикой, оснащать мыследействия средствами, методами, формами, которые бы соответствовали той или иной ситуации. При этом правильные мыслительные процессы должны описываться логически, а не психологически. Мышление — это те конструкты, созданные человечеством, которые индивид приобретает в процессе обучения и которые накладываются на его головной мозг для последующей репродуктивной деятельности. Такого рода конструкты или знания подобны записям на долгоиграющей пластинке, которые человек лишь воспроизводит. Таким образом, мышление принадлежит не человеку, а человечеству (см.80).

По мнению Г. П. Щедровицкого, люди вращаются в символических, предметно-знаковых, искусственно созданных структурах, которые представляют собой «вторую природу» (по К. Марксу). «Вторая природа» создается в направлении не от практики к мысли, а от мысли к практике.

С самого рождения на мозг человека накладываются структуры определенной мыследеятельности, которые он воспроизводит по мере надобности. Так для человека создаются логические нормативные схемы, образцы мышления и деятельности, которыми он руководствуется в своей жизни.

Научное методологическое мышление автор объясняет с помощью железнодорожной метафоры. Методологическое мышление подобно рельсоукладчику, идущему вперед и прокладывающему перед собой рельсы. Рельсы нормируют путь и движение. Это прокладывание пути для мысли, или определенная мыследеятельность.

Логика научного исследования регламентируется практическими нуждами, потребностями общества. Структура исследуемого предмета («вещь в себе») отодвигается на второй план и учитывается, по-видимому, только тогда, когда она удовлетворяет требованию, которое было сформулировано в философии как «вещь для нас».

ПОЗНАНИЕ КАК САМОПОЗНАНИЕ

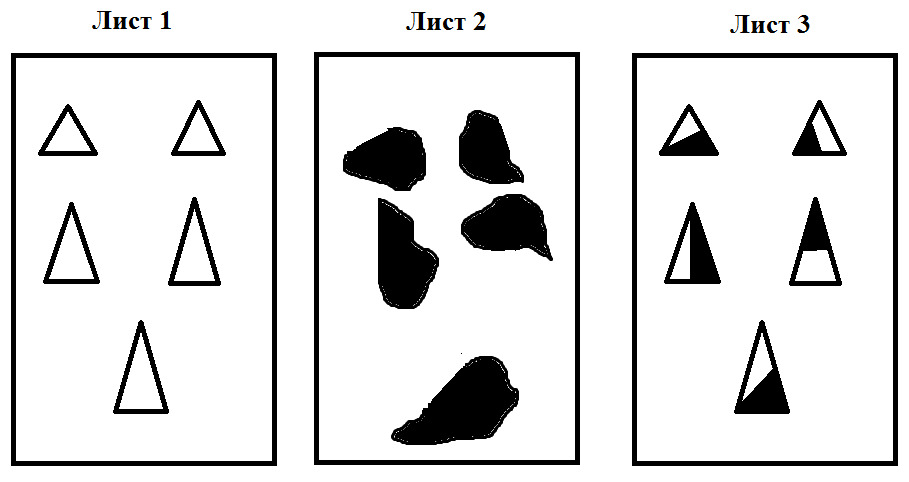

И. Кант писал, что мы познаем не сами вещи, а способ их познания (см.23). Для Л. Витгенштейна данный тезис является опорным, хотя явно о нем он не говорит (см.11, 12, 92). Достаточно вспомнить здесь его «философские» игры с наложением листка бумаги с вырезанными геометрическими фигурами (квадратиками или треугольниками) на другой белый листок бумаги, местами заштрихованный. Витгенштейновская сетка, налагаемая на частично заштрихованную белую бумагу — это произвольное действие, выдаваемое за метод познания, или способ представления, действительно не связанный с общечеловеческим, социально обусловленным опытом.

При наложении одного листка на другой экспериментатор видит геометрические фигуры, заштрихованные или белые. От инструмента (сетки) воспринимаются фигуры, а от объекта воздействия (бумаги) — цвет. Таким образом, смешение представления с методом представления неизбежно приводит Л. Витгенштейна (и его интерпретаторов) к главному козырю идеализма: мы познаем не мир, а наши представления о нем. Позволим себе продемонстрировать сказанное с помощью следующего рисунка (см. рис. 1).

Рис. 1. Процедура познания (по Л. Витгенштейну)

В соответствии с рисунком познаваемый предмет (Лист 2) предстает через призму инструмента (Лист 1), используемого в целях познания. Мы определяем познаваемый предмет с учетом особенностей инструмента (лист 3).

Данный идеалистический тезис распространяется также на проблему понимания, ср.: «Мы не понимаем людей. (И не потому, что не знаем, о чем они говорят про себя). Нам не удается найти в них себя» (92).

Здесь главным инструментом, мерилом познания выступает сам познающий субъект. Он пропускает через себя весь познаваемый мир. Точнее говоря, средством познания выступает его собственное сознание. Субъект видит в объекте ровно столько, сколько позволяет ему видеть ментальная сетка, сформированная в его голове в течение жизни. Субъект общается не с миром, а с собственным сознанием или представлением о мире. Человек-субъект обречен на одиночество.

ЛИНГВИСТ В ЯЗЫКЕ

Если физика признала «роль наблюдателя в наблюдаемом», почему бы лингвистике, отбросив ложную стыдливость, не признать роль лингвиста в языке-объекте. В принципе это роль инструмента (метода) в познании объекта, или принцип дополнительности Н. Бора. Все «дополнительное» в языковом феномене, как мы его на данный момент понимаем и толкуем, не просто «от человека» говорящего, а от человека, дающего языку научное объяснение.

Человек в языке — это человеческие качества, свойства, проявляющиеся в языке или зафиксированные с помощью языка; познание человека через язык. Это известная лингвофилософская проблема субъективного в языке. Это стилистика говорящего субъекта, как способ подачи уже известной информации с помощью языковых единиц разных уровней. Это художественное «украшательство» языка, или иносказательность. Это манипуляция языком, приводящая к научным и поэтическим открытиям. Ср.: «Я опьянел и не могу отойти от трактирной стойки…', но: «Я пригвожден к трактирной стойке. Я пьян давно. Мне всё — равно.» (А. Блок). «Человек в языке» предстает, с одной стороны, как семиотический объект, и, с другой стороны — как мыслеформная структура, которая выступает ориентиром в реляции «Язык для человека» и является нормой, стереотипом, способом самовыражения человека-коммуниканта.

Однако в языке как объекте исследования соприсутствует и сам исследователь, прежде всего, лингвист. Он активно вмешивается в научную интерпретацию языкового объекта, навязывает свой «научный» способ его видения, окружая язык ореолом своего интеллекта. Лингвист прокладывает рациональные пути исследования языка. Он переводит языковой объект в лингвистический, формируя языковедческие представления о языковом феномене, в частности, подводит вербальное явление под ту или иную лингвистическую категорию, классифицирует, устанавливает нормы употребления и т. д.

Вопрос, как согласуется «объективное» с «научно-субъективным», остается актуальным в перспективе проблемы так называемого «бесполезного» или даже «вредного» знания, следствием которого являются аналитические тенденции в исследовании языка, ср.: «Как произошло подразделение на фонетику, морфологию и синтаксис, ни для кого не является секретом. Посредством дробления и механического деления. Язык изучают не в процессе его становления, а в его состоянии. Его рассматривают как нечто данное и завершенное, т.е. позитивистски. Над ним производят анатомическую операцию. Живая речь разлагается на предложения, члены предложения, слова, слоги и звуки» (74). Спрашивается: Где взять «святую воду», которая превратила бы мертвое в живое?

Применяя специальные методики анализа языка, лингвист уподобляется домохозяйке, которая готовит гостям селёдку под шубой. Участь «селедки» разделяет здесь язык. «Шубу» представляют лингвистические термины и категории. Гости — пользователи языком. Лингвистическая приправа языка влияет на восприятие и использование языка. Если гости-коммуниканты ощущают хотя бы какой-то «вкус» селедки и других ингредиентов приготовленного блюда, то обучающиеся языку по «школьной» или иной грамматике, часто воспринимают только лингвистическую упаковку языка, а не естественный, живой язык.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ «ЩЕЛЧКИ»

«Жесткие» методы исследования, не согласующиеся с природой исследуемого объекта, вырывают объект из естественной среды обитания. Эксперименты, проводимые в соответствии с данной научной идеологией, предполагают анализ свойств объекта, изолированного от его природных связей. Однако при этом не учитывается, что изоляция объекта в целях анализа изменяет его поведение, преобразует его функции в зависимости от характера воздействия. Активное вмешательство в познаваемый объект приводит к тому, что он начинает проявлять не свойственные ему признаки. По сути дела, анализу подвергается видоизменяемый или уже видоизмененный объект, т.е. другой объект. Так, например, естественной средой обитания слова является речь. Однако в рамках структурного направления в лингвистике слова чаще анализировались как знаки «языка» (или гипотетической системы языка), вне речи с помощью рациональных методов. Речь же рассматривалась как способ актуализации системных свойств отдельных словесных знаков. До сих пор в языкознании ни слова не говорится о речевых знаках, а термин языковой знак прочно закрепился в лингвистическом обиходе. Понятие «языковая система» превратилось в лингвистический фетиш. Словесные знаки рассматриваются как элементы языковой системы, вступающие друг с другом в так называемые парадигматические, «пóлевые» отношения. Это — ассоциации по принадлежности к единому архипонятию, ассоциации по семантическому сходству или контрасту. Синтагматические отношения упрощенно сводятся к отношениям семантического согласования и управления в речевой связке, или к семантической эквивалентности.

Вывод: Структура и содержание исследовательской модели проецируются на исследуемый объект и в той или иной мере приписываются ему. Метаязыковое свойство рассматривается как свойство языкового объекта. Языковой объект проявляется через призму метаязыковых категорий. При этом идея согласования объекта и метода исследования, о которой говорил еще Платон, не находит своего воплощения в лингвистической методологии. Языковые объекты и лингвистические методы анализа «рассогласованы». Их столкновение и есть тот эффект инконгруентности, который не проливает свет на природу и функции исследуемого языкового явления. Мы анализируем преимущественно наши собственные представления о языке и концептуальные мнения о языке других авторов, но не сам язык. Вследствие дедуктивного мышления мы подгоняем под теоретические концепты языковые факты. Индуктивный подход лишь формально предполагает вывод концепта из языковых фактов. На самом деле индуктивность незаметно подменяется дедуктивностью — мы не выводим новые концепты из языкового материала, мы подводим под рационально созданные новые или старые концепты анализируемые языковые факты, т.е. «доказываем справедливость своего догмата».

Отграничить метод от объекта — не простая задача, ср.: «Христианин, отвечая на запутанные тонкости жидовина, ударил его ладонью по плеши так, что щелкануло, и задал вопрос: от чего щелкануло? от ладони или от плеши?» (66). Большинству лингвистов кажется, что «щелкнуло» от языка (= от лысины). Некоторые методологи догадываются, но умалчивают, что «щелкает» от метода анализа (= от ладони). Никто, однако, не думает о том, что «щелчок», как результат соприкосновения ладони (метода) и лысины (объекта), ничего не сообщает нам о самой лысине — ни о её природе, ни о том, следствием каких внутренних причин изменения организма она является.

«ФИЛОСОФИЯ НЕСТАБИЛЬНОСТИ» И НЕРАВНОВЕСНОЕ ТОЖДЕСТВО

В связи с проблемой левополушарных, «однозначноконтекстных» и правополушарных, «многозначноконтекстных» подходов в науке (60) представляют интерес взгляды И. Пригожина о «философии нестабильности» (53), с которой должны считаться современные ученые. Суть этой философии науки заключается в отходе от детерминистического принципа исследования, в соответствии с которым всякая неустойчивость исследуемой системы не допускается изначально. Ученые руководствовались данным принципом скорее по идеологическим мотивам самой науки. Однако «открытие неравновесных структур, которые возникают как результат необратимых процессов и в которых системные связи устанавливаются сами собой» (53, 47), а также ряд новых идей, например, идеи о «динамических, нестабильных системах», побудили ученых изменить взгляды на научную культуру. В частности, стало очевидным, что следует признать факт совместного существования порядка и беспорядка, и, что увеличение энтропии не сводится к увеличению беспорядка. «Порядок и беспорядок сосуществуют как два аспекта одного целого и дают нам различное видение мира (53, 49). Таким образом, в исследовании каких-либо систем необходимо учитывать их стабильность и нестабильность. Рациональные подходы должны быть скорректированы идеей системной нестабильности. Универсальность предполагает наличие уникальности. Наука — это многовариантное видение мира.

В соответствии с новой точкой зрения о нестабильности систем и поливариантности их научного осмысления, можно иначе представить и некоторые аксиоматические понятия, например, понятие логического равенства или тождества, столь распространенного в научной среде, в том числе и лингвистической, где часто и много говорится о сходстве, аналогии, синонимии и т. п.

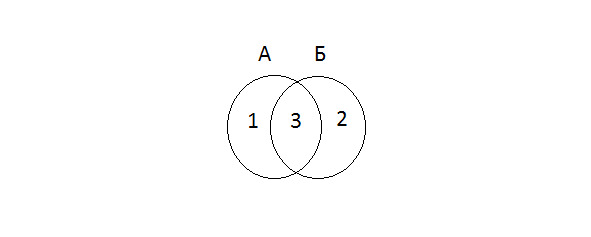

В соответствии с идеей «неравновестности стрктур и нестабильности систем» равенство двух величин (А и Б) предполагает наличие у них не только сходных, но и нерелевантных признаков (см. рис. 2).

А=Б при условии, что А и Б имеют что-то общее (3).

Но в то же время А#Б, поскольку А имеет признак (1), а Б имеет признак (2), которые не равны (1) # (2).

Таким образом, (1) А (3) = (3) Б (2) или (3) А (1) # (2) Б (3) (см. рис. 2).

Рис. 2. Неравновесное тождество

РЕАЛИЗУЕТСЯ ИЛИ ФОРМИРУЕТСЯ?

В традиционной лингвистике дихотомия ЯЗЫК — РЕЧЬ толкуется в соответствии с основным постулатом теории отражения, согласно которому все свойства вещи потенциально заложены в ней самой. Взаимодействуя с внешним миром, вещь лишь проявляет эти свойства, но не формирует их.

Соответственно, в ЯЗЫКЕ потенциально содержатся, якобы, все его значения, которые лишь актуализируются в речи, но не создаются в ней. Речевой текст рассматривается как полигон, на котором проявляется то или иное значение слова. Речь предстает как суженый прообраз языка.

Со временем в недрах философии и филологии сформировалось мнение, что: 1. РЕЧЬ — это нечто большее, чем ЯЗЫК. 2. РЕЧЬ — это не факт языка, а произведение.

Большинство лингвистов продолжает, однако, рассматривать речь только как актуальное состояние языка, руководствуясь положением, что свойства вещей не создаются в отношениях между вещами, а лишь проявляются в них (ср. 48, 63; 61, 259, 260).

Оппоненты данной точки зрения высказывают диаметрально противоположное мнение: «Значение приобретается предметом или явлением, выступающим в роли знака в связи с его отношением к чему-то, что не является знаком. Значение не проявляется в отношении, а именно приобретается в этом отношении» (39, 96).

Обе точки зрения являются крайними и довольно свободными толкованиями философского наследия К. Маркса. Осталось незамеченным, что основоположник диалектического материализма отмечал в своих трудах — для возникновения отношения необходимо наличие минимум двух вещей, причем необходимо «объединить их в одну категорию», их принадлежность к которой «есть единое в них» (40, 146). Согласно философу, свойство вещи — не есть качество отношения между вещами; отношение — это определенный способ проявления свойства вещей; отношение — это общий для обеих вещей категориальный признак, в объеме значимости которого вещи проявляют свои свойства.

Такие вещественные имена как шляпа и отец не имеют сами по себе (и даже в отношении!) свойства или качества «принадлежности», ср. шляпа отца. «Принадлежность» обозначает само отношение. Основное свойство «шляпы» проявляется в ее функциональном предназначении «покрывать голову». Оно не выражается в самом отношении «принадлежности». В сочетании шляпа отца актуализируется свойство «шляпы» как «предмета одежды», который может «принадлежать». «Отец» проявляет свойство предмета, «имеющего обыкновение носить головной убор», которым можно «обладать». «Принадлежность» и «обладание» — это разные полюсы одного и того же категориального признака, ср. тот, кому принадлежит нечто, обладает этим нечто. Реальные отношения означиваются в синтагме в виде частных формантов, ср. шляпа отца, или целыми языковыми знаками, ср. шляпа принадлежит отцу.

Реализуется в реальном предмете то, что в нём заложено от природы или сформировано в период его существования, т.е. привнесено извне. Идеальным предметам, можно приписать любые свойства. Идеальность не формируется, а создается.

ВОСПРОИЗВОДИМАЯ И ПРОИЗВОДИМАЯ МЫСЛЬ

М. Хайдеггер декларирует, что человек еще не может мыслить, а лишь должен учиться этому (90, 91). Главный тезис — человек не мыслит самостоятельно и творчески, поскольку пользуется уже готовыми, чужими мыслями, ср.: «Говорим говореное, мыслим в мысли другого» (54, 55, 56). «Наш язык имеет громадный ассортимент готовых шаблонов, готовых фраз и даже готовых мыслей. Всякая готовая мысль есть отсутствие мысли как некого динамического процесса. Язык наш часто помогает нам не думать; мало того, он зачастую тиранически мешает нам думать, ибо незаметно подсовывает нам понятия, не соответствующие больше действительности, и общие, трафаретные суждения…» (81).

Человек вспоминает, что сказали другие, для того чтобы воспроизвести более точно ими сказанное. Это не мышление, это работа памяти, или воспроизведение. Мы пользуемся продуктами чужого сознания. Можно сказать — своя мысль не памятлива, она не воспроизводится, а производится, создается заново в творческом акте соотношения понятий друг с другом. Конечно, граница между воспроизводством и производством мысли относительна. Потенциал мыслей безграничен. Один человек осваивает большой объем имеющихся мыслей и воспроизводит их, другой — из этого же объема воспроизводит лишь часть мыслей и открывает для себя «новые» мысли. Воспроизведение мыслительных шаблонов доведено до автоматизма.

Содержательные мысли требуют интеллектуального напряжения при (вос) производстве и восприятии. Память, автоматизм, повторение, псевдосозидание, креативность не влияют на суть мысли. Мысль остается мыслью, независимо от того, пребывает она или не пребывает в готовом виде, открываем мы ее или создаем заново.

Вероятно, подлинное мышление по М. Хайдеггеру связано с активностью человеческого сознания (см.90, 91). Пассивность сознания в объективации мира предполагает сугубо отражательный процесс, или процесс восприятия в соответствии со сложившимися представлениями, без каких-либо попыток переосмысления. Такой процесс видения мира исчерпывается его узнаванием. Это акт примитивного мышления. Узнать — значит привести увиденное в соответствие с системой имеющихся знаний.

По мнению Г. Фреге (75), в процессе мышления мысли не создаются, а сначала «открываются» (потому что они «готовые»), потом они осознаются и далее выражаются. Таким образом, кто-то открывает уже потенциально существующие мысли, а кто-то к этим мыслям приобщается. Но, чтобы осознать чужую мысль, нужно её усвоить, т.е. сделать своей. Процесс усвоения готовой мысли требует от человека определенных ментальных усилий. Прежде всего, он должен понять вербальное выражение, в которое упакована эта мысль. Следует заметить, он выходит на чужую мысль также через чужую языковую оболочку. Понимание речевого оформления выведет его на понимание самой мысли. Это путь от значения к понятию. Предполагается, что значение и понятие тождественны или аналогичны. Однако усвоение на стадии пассивного понимания (по чужому шаблону) не является полным. Мысль не переработана, она ещё чужая. Чтобы сделать чужую мысль своей (= усвоить), её необходимо преобразовать — переформулировать и переструктурировать, т.е. осуществить собственное понимание мысли и дать ей свою интерпретацию. Но это уже будет другая мысль.

ОБ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ, ОТДЕЛЬНОСТИ И ЯЗЫКОВОМ СИМВОЛЕ

Когда за деревьями не видно леса, это означает, что еще не создан или не работает универсальный принцип анализа. «Увидеть лес» — значит создать что-то всеобъемлющее, характерное для множества явлений. Если универсальные очки не помогают созерцать общее, это свидетельство того, что ослабло интеллектуальное зрение, или нужно вооружать глаза иным инструментом. Недостатки природного зрения с успехом компенсировались в свое время возможностями микроскопа и телескопа. Исследователи увидели не только за деревьями лес, но и за лесом деревья. Немецкий философ Эрнст Кассирер говорил о главном принципе познания, согласно которому общее присутствует в особенном, а особенное мыслится лишь в связи с общим (см.24, 86). Можно предположить, что универсальный знак, или символ, это и есть экспонент общего. Правда, налагая знаковую семантику на мыслительную понятийность, мы не застрахованы как от ошибочных, так и от эвристических шагов. Мы можем возвысить частное до общего, подогнать инородное под однородное, а неизвестное под известное.

Итак, общее приписано символьному знаку. Вероятнее всего общего и вовсе нет в объекте мысли, но в мыслительное понятие об этом объекте оно уже вошло. Что же происходит? — В итоге осуществляется лёгкая подмена мыслительного понятия инструментальным значением, и мы видим в «лошади» «лошадность», а в «березе» «дерево». Конечно, систематизирующее сознание — это проявление его активности в процессе осмысления действительности. Конечно, нет большого греха в том, что мы приписываем мыслительному объекту универсальное знание, а именно, родовое качество. В конце концов и видовой признак — это порождение нашего сознания, а не явление действительности. Родовой знак универсализирует, а видовой — обособляет. И всё это необходимо для удобства и экономии ментальных усилий. Когда же исследователь приписывает какому-то понятию непривычную универсальность, не руководствуясь аристотелевским миросозерцанием, согласно которому волна есть часть океана, и заявляет вслед за мистиками, что океан — это часть волны, он «искажает» привычный образ мышления. Вот здесь мы и наблюдаем, как символ формирует мысль. В акте волюнтативного, «противоречивого» соотношения символа с мыслью, создается новое инструментально-объектное, т.е. символьно-мыслительное качество. Креативность этого качества оценивается реципиентом. Участие языка в объективации, репрезентации и выражении стереотипных и нестереотипных (креативных) «форм сознания», а также следование языка определенным правилам организации, например, вхождение частного и отдельного в общее и целое, и, наоборот, присутствие универсального в отдельном и особенном, подтверждается конкретным языковым материалом, ср. родовые и видовые имена предметов (дерево — дуб, береза), и глагольные знаки отношений (передвигаться — шагать, идти, плестись).

В заключении уточним — не символ творит виртуальный мир, а человек, манипулирующий этим символом. И ещё — языковые символы обозначают не только мыслительные образы действительного или умозрительного мира, но и выражают их прообразы, т.е. наши мнения о них. В креативном использовании символов выражено стремление человека освободится от довлеющих над ним стереотипов. Символизирующий человек — это духовно не закрепощенный, свободный человек.

«Я» — ГРАММАТИЧЕСКОЕ, ЛОГИКОМЫСЛИТЕЛЬНОЕ И КОММУНИКАТИВНОЕ

Свои логикомыслительные категории Аристотель вывел из древнегреческого языка. Грамматическое и логическое у него часто смешивается. Конечно, для такого смешения есть все основания. Язык впитывал в себя определенную логику мышления на определенных этапах диахронического развития. В синхроническом плане язык постоянно стремится к логике мысли — обозначаемое откладывает свой отпечаток на обозначающем. В процессе объективации мысли у языка сформировалась и собственная логика. К примеру, двойной является логика личных местоимений. Для общения вполне достаточно, что Я как личное местоимение формирует значение «первого лица» и «единственного числа», что соответствует логике мышления, ср. «Я» = «единая персона» как маска, или метка говорящего. Но в местоимении Я нет естественно-родовой принадлежности. Род-Пол не имеет выраженности и не осознается в языковом плане, в отличие, например, от местоимений ОН, ОНА, хотя вполне может домысливаться, ср. «Я» — лицо мужского или женского пола. К «Я» можно примыслить и возраст говорящего, ср. «Я — ребенок», «Я — взрослый». По отношению к «Ты» «Я» — это не только «один», но и «первый», тогда как «Ты» с позиций говорящего — это всегда «второй», а «Он» — всегда «третий». «Я», как первоначалу, противопоставляются другие «замыкающие» лица, ср. «Я –Ты», «Я — Он», «Я — Она», «Я — Они». Или, наоборот, первоначало «Я» обнаруживает причастность к другим лицам, как их составная часть, ср. «Мы» (= «Я + Ты»; или «Я + Они»; или «Я + Ты + Они»). По логике мысли «Я» можно связать и с планом времени, ср. «Я-вчера», «Я-сегодня», «Я-завтра», например: «В детстве я любил бегать по лужам», где «Я» — это ретроспективное «Я» (маленький, юный, в прошлом). «Я» можно увязать в логико-мыслительном плане также с пространством, ср. «Я-дома», «Я-в городе» — это различные «Я». Здесь «Я» идентифицировано с разным пространством, ср. также (а) Он завтра приедет (= его здесь пока нет) и (б) Он сегодня приехал к нам (= он уже здесь), где в (а) он мыслится как находящийся в ином пространстве, а в (б) говорящий и он находятся в едином пространстве. Приведенные примеры подтверждают логику построения мысли, но не логику построения языка, в частности, логику языковой категории лица. Вывод: категориальную структуру обозначающего не следует отождествлять со структурой обозначаемого мыслительного понятия и тем более со структурой выражаемого, даже если речь идет об одноименных, однопорядковых категориях. Дейктическое Я почти пустое в языковом плане, не просто указывает на экстралингвистическое лицо, а наполняется в акте коммуникации конкретным содержанием. Его структурную матрицу и локутивный контенсионал иногда ошибочно причисляют к языковой знаковости. По-видимому, лингвистам трудно понять, что в таких случаях мы имеем дело не с языковым, а речевым знаком. Точнее — мы манипулируем здесь интегративным семантико-мыслительным знаком действительности. Не следует упускать из виду, что лицо, это прежде всего коммуникативная категория. Интерактивны два Я, два субъекта, каждый из которых попеременно выполняет функцию речевоздействующего агенса и речевоздействуемого пациенса. Коммуникативно-прагматическое отношение Я — - ТЫ частично перерастает в отношение Я — - Я, потому что говорящий идентифицирует своего собеседника (= ТЫ) с собственными представлениями о нём. «Разговор с самим собой» может превратить диалог по форме в монолог по существу. Неминуемым финалом такого «общения» является коммуникативная неудача.

КАНАЛЫ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ

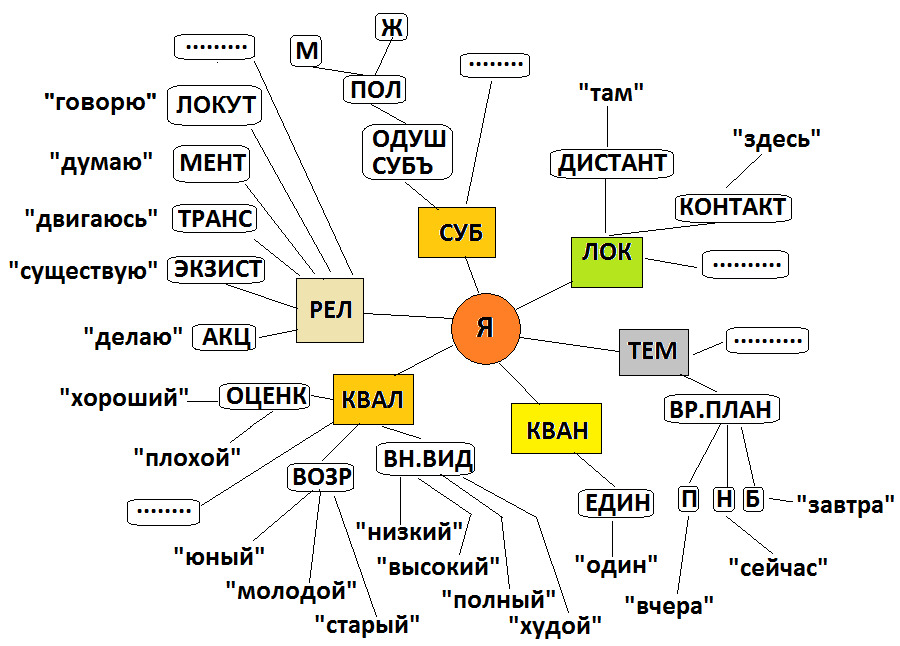

Наше «Я» осознает себя внутренне и внешне по отношению к одушевленной субстанциальности (ОДУШ_СУБЪ) по принадлежности к полу (ПОЛ) — к мужскому (М) или женскому (М). Наше мироощущение формируется в отношении к другим внешним предметам (СУБ_…) и к пространству, в котором мы обитаем или обитали (ЛОК_…). Это пространство может быть контактным (КОНТАКТ), ср. «Я здесь», или дистантным (ДИСТАНТ), ср. «Я там» (см. рис. 3).

«Я» ощущает себя во времени (ТЕМ_…). Обычно это темпоральные планы (ВР. ПЛАН) прошлого (П), настоящего (Н) или будущего (Б), ср. «Я вчера», «Я сейчас», «Я завтра».

Несмотря на «разорванность» в пространстве и времени, «Я» мыслит себя в квантитативном плане (КВАН) единой персоной (ЕДИН), в противном случае начинается раздвоение личности.

Рис. 3. Самоидентификация Я-субъекта

«Я» характеризует себя в плане качества (КВАЛ) по внешнему виду (ВН. ВИД), по возрасту (ВОЗР) как физически-временному фактору, ср. «молодой», «старый»; а также дает себе собственную оценку (ОЦЕНК), ср. «хороший», «плохой» и др.

Свое отношение к внешнему миру и к самому себе (РЕЛ) «Я» квалифицирует как акциональное (АКЦ), действенное — или «Я» воздействует на кого-то, или кто-то воздействует на него. «Я» временно существует в этом мире (ЭКЗИСТ) и представляет себя двигающимся (ТРАНС), мыслящим (МЕНТ) и говорящим (ЛОКУТ) и др.

Каждый канал концептуальной самоидентификации «Я» заполняется конкретным когнитивным содержанием, что и отличает одного индивида («Я1») от другого («Я2»). Контенсионал концепта «Я» помогает субъекту судить также о своих собственных изменениях и различиях в поведении, ср. «сегодня я другой, чем вчера».

УТВЕРЖДАЮЩИЙ И ДЕЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ

Анализируя проблему отрицания, Готлоб Фреге приходит к выводу — если утверждается ложность одной мысли, то тем самым предполагается истинность другой мысли (см.75). Данное положение он демонстрирует на примере двойного отрицания, ср.

(а) Петр не не пришел в Рим = (б) Петр пришел в Рим.

Такова логика рассуждения, освобожденная от психологизма, который основывается на нелюбимом философом субъекте. Спрашивается: Какая ложность и истинность здесь утверждается? Ложность / истинность высказывания или обозначаемого события? Как представляется, отношение «Не –А = А» было бы спекулятивным с психологической точки зрения, которую отрицает философ, ср.

Я утверждаю, что это ложь / правда, что (а);

Я утверждаю, что это ложь / правда, что (б).

Мы видим, что оба высказывания в равной степени могут быть истинными или ложными.

Кроме того, утверждение ложности/истинности напрямую влияет на интерпретацию значения высказывания, ср.

Это правда, что Петр пришел в Рим (= значит пришел);

Это ложь, что Петр пришел в Рим (= значит не пришел).

Интересно было бы заметить, что данные высказывания строятся на ретроспективном событии, т.е. на факте прошлого, уже состоявшегося действия, ср.

Я знаю, что Петр пришел в Рим.

Если бы в высказывании действие предицировалось признаком будущего времени, которое еще должно состояться, ср.

Это правда / ложь, что Петр придет в Рим,

то интерпретация высказывания не была бы столь однозначной. Последнее гипотетическое высказывание строилось бы или на (1) уверенности, или на (2) предположении, или на (3) на чем-то среднем между уверенностью и предположением говорящего как утверждающего субъекта. Как бы мы не открещивались от субъекта, он более или менее явно всегда присутствует в любом предложении-высказывании, ср.

Я утверждаю, знаю, предполагаю, уверен, допускаю, что xRy.

Кстати, на утверждающем субъекте молчаливо выстроилась известная «теория речевых актов». Логика не распространяется на реальность — ни на субъект, ни на его действие. Она не затрагивает и их языковые объективаторы — имя-подлежащее и глагол-сказуемое. Языковые знаки вообще не могут быть истинными или ложными. Возражая Платону, Аристотель справедливо заметил в свое время, что истинность и ложность имен создается в их отношении к вещному миру, сами по себе имена не могут быть не истинными, ни ложными. Логика проявляет себя в отношении говорящего к им самим сообщаемому. Он может высказать сомнение в сказанном, если основывается на ненадежных источниках информации, или реализует возможность дистанцироваться от ложности или истинности повествуемого события, ср.

Я не уверен, что xRy. Говорят, что xRy.

В этом аспекте логическая верификация вторгается в коммуникативно-прагматический аспект анализа высказываний, когда лингвист пытается «вычислить» намерение говорящего. Пора признать, что невозможно освободить ни язык, ни действительность от субъекта, манипулирующего истинностью и ложностью.

ЦЕЛОЕ ВМЕСТО ЧАСТИ И ЧАСТЬ ВМЕСТО ЦЕЛОГО

Известно, что часть и целое относительны (дверь это часть квартиры, но целое по отношению к ручке двери). Кроме того, целое, после Аристотеля, уже не воспринимается как сумма частей, а включает в себя взаимосвязанные части. Правда, остается ещё малоисследованной проблема, как эти части зависят друг от друга и все ли они взаимосвязаны, особенно когда это касается живых предметов, а также умозрительных понятий. Какая связь существует, например, между мизинцем левой руки и сердцем? Как взаимосвязаны «зависть» и «щедрость»?

Такая постановка проблемы открывает новые перспективы в интерпретации проблемы взаимоотношения языка, сознания и действительности. Полезно было бы в этом ракурсе описать характер таких способов взаимодействия названных категорий, как:

(1) отношение целого понятия к целому предмету («дом» — - «ДОМ», ср. Этот дом построен недавно; Здесь целое понятие замещает целый предмет);

(2) отношение целого понятия к части предмета («дом» — - «КВАРТИРА», ср. Я живу в этом многоэтажном доме; /= я живу в одной из квартир этого многоэтажного дома/; Здесь целое понятие представляет часть предмета);

(3) отношение частичного понятия к части предмета («лист» — - «ЛИСТ», ср. Листья на ветке пожелтели; Здесь понятие части соответствует части предмета);

(4) отношение частичного понятия к целому предмету («белые» — - «белые шахматные фигуры», ср. Он играл белыми; / = белыми фигурами/. Здесь частичный признак замещает целый предмет);

(5) отношение целого значения к целому понятию («идти» — - «передвигаться шагом», ср. Мужчина шел мимо дома. Здесь глагол идти реализует свое целое значение и согласуется с обозначаемым понятием);

(6) отношение целого значения к частичному понятию («сосед» — - «сердце», ср. Сосед болен; / = у соседа больное сердце/. Здесь целое значение слова сосед соотнесено частичным понятием — «больное сердце», при этом само значение не изменяется);

(7) отношение частичного значения к целому понятию («идти» — - «функционировать», ср. Часы пока идут; / здесь глагол идти актуализирует лишь часть своего значения, а именно, признак «движение», ср. двигаются стрелки/);

(8) отношение частичного значения к частичному понятию («голова» — - «затылок, лоб»), ср. Он ударился головой о стену (= он ударился затылком, или лбом о стену). Здесь у слова голова реализуется лишь один из множества признаков, который согласуется с обозначаемым понятием).

Примеры показывают, как семантическое целое или его часть соотносится с мыслительным целым или его частью.

В реляции «Язык — Понятие / Предмет» данная проблема сводится, главным образом, к отношению имени целого предмета к его обозначаемой части, ср. Он собирает шкаф, где именуется целый предмет (шкаф), но обозначаются его части (детали — доски, дверцы, шарниры, шурупы, стяжки и др.). Иногда, наоборот, с помощью имени частичного предмета обозначается целый предмет. Это случаи частичной (мотивационной) или полной метафоризации, ср. Навстречу ему шел бородач. Привет, борода!

ИНТЕГРАТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ УПОДОБЛЕНИЯ

Древнегреческий философ Секст Эмпирик утверждает: «Нелепо результат, происходящий от соединения двух, прилагать не к двум, а приписывать только одному из двух». (82).

Данный подход полезно взять на вооружение в решении проблемы взаимодействия, с одной стороны, мыслительного понятия и отражаемого предмета, с другой стороны, мыслительного понятия и языкового значения. Здесь следует решить вопрос о том, какое новое качество порождается в результате данных взаимодействий.

Прежде чем говорить о результате (c) соединения (R) двух (a, b), ср. aRb = c, необходимо уточнить природу или характер самого соединения (R). Если a — это действительность, а b — это сознание, то R — это так называемое отражение a в b с помощью b, или осознание, т.е. наложение b на a.

Результат этого отношения является установление соответствия, которое обычно называют тождеством c = (a = b), или аналогом c = (a ≈ b). Это означает также, что c = (a) или c = (b), а также c ≈ (a) или c ≈ (b). Таким образом, результат от соединения двух мы приписываем или (a), или (b), т.е. как (a), так и (b). Однако само уподобляющее соотношение (R) к результату (c) не относится.

Переводя логические формулы вновь на естественный язык, мы утверждаем, что соотношение действительности и сознания называется уподоблением, а результатом этого уподобления является признание отсутствия тождества между ними.

Нетождественность проявляется в привычных нам понятиях о том, что действительность материальна, а сознание идеально. Но разве мы имеем дело только с материальной действительностью? Может быть, мы манипулируем всего лишь нашими представлениями о ней? Это же осознанная действительность.

Таким образом, между сознанием и материальной действительностью стоит наше совокупное представление об этой действительности, т.е. промежуточная идеальная действительность. Она и представляет собой «соединительное» звено — иначе говоря, выполняет функцию релятора (R).

Вывод: «Соединение двух» есть «нечто» третье. Это интегративное качество, которое результируется благодаря отождествлению.

Интегративным результатом взаимодействия мыслительного понятия (a) и языкового значения (b) является когнитивное содержание, присущее как понятию, так и значению, ср. a = b, поскольку a> a1, и b> a1.

В то же время a ≠ b, так как a> a2, а b> b1, при этом a2 ≠ b1. Пример: Мы называем ослом «человека», который как и животное «осел» проявляет такие качества как «упрямство» и «тупость», но абстрагируемся от таких качеств «осла» как «четыре ноги», «хвост», и таких качеств «человека» как «две ноги», «разум».

Результат от соединения «двух» не следует «прилагать» ни к одному из них. Это новая, самостоятельная величина. Человек, который иногда или даже всегда ведет себя как осёл, еще не утратил человеческий облик. Однако это уже особый человек, не похожий на других, но не осел.

МОЖНО ЛИ СУДИТЬ ОБ ИДЕАЛЬНОМ ПО ЕГО МАТЕРИАЛЬНОМУ ПРОЯВЛЕНИЮ?

Язык как объект исследования должен рассматриваться как явление внутреннее, а не внешнее. Однако язык в классическом лингвистическом понимании — это то, что протекает в виде устной речи, или то, что «отснято» в виде письменной речи, т.е. в форме продукта коммуникации. Внешнее проявление языкового феномена выдается за язык. Это внешнее проявление языка «отражается» в многочисленных лингвистических концепциях.

Язык же есть часть человеческого сознания. Мы привыкли судить о внутренних феноменах по их внешним проявлениям. Но, насколько это оправданно в плане методологии, особенно, когда мы, руководствуясь принципом тождества (А = А), или 1) уподобляем языковое сознание внешним проявлениям языка; или 2) уравниваем проявления языкового сознания с языковым сознанием; или 3) подгоняем внешние проявления языка под наши концептуальные представления о языковом сознании?

«Познание самого себя», в частности, познание ненаблюдаемого напрямую языкового сознания не представляется возможным. Мы можем лишь очень приблизительно говорить о стимуле по его реакции; о внутренней организации языка в человеческом сознании по языковым функциям вне сознания. По внешнему виду и даже по характеру движения автомобиля мы не можем рассуждать об устройстве автомобиля и процессах, которые протекают внутри двигателя данного автомобиля.

Отношения «внешнего» и «внутреннего» не всегда являются причинно-следственными отношениями. «Внутреннее» не всегда подвластно объяснению через «внешнее», и наоборот. Говорить о причинно-следственных связях можно лишь в том случае, когда нам известны обе сопоставимые величины. Выводы о скрытом внутреннем, сделанные по внешним проявлениям, в лучшем случае приблизительны, в худшем — не верны. Почему мы полагаем, что внешнее А есть проявление внутреннего А, но не внутреннего Б, например? Когда внутренняя величина представлена нами как умозрительный предмет, или объект домысла, вымысла, она автоматически становится дедуктивной величиной. С ее помощью мы начинаем творить новый объект, точнее, наши представления об известном, осязаемом объекте, например, о каком-то языковом явлении.

Следует заметить, что проявления языкового сознания в виде отдельных языковых единиц или в виде речевых единиц не являются полными, самодостаточными. В конечном счете мы приписываем ненаблюдаемым частям языкового или речевого объекта какие-то свойства, т.е. наши представления, построенные на допущении и вымысле. В целом же мы оперируем общеизвестными, менее известными, новыми понятиями о языковых явлениях. Одно мыслительное понятие мы представляем через призму или на фоне другого мыслительного понятия — сопоставляем, уподобляем, отождествляем, дополняем, обобщаем, конкретизируем и т. п. Это мы называем познанием или самопознанием.

Как бы то ни было, следы вербальной мыследеятельности приходится искать во внешних языковых и речевых проявлениях. По-видимому, не достаточно рассматривать язык и речь только как знаковые системы, замещающие те или иные объекты мысли, с которыми мы привычно связываем какую-то информацию, разные мнения, толкования. Язык как часть сознания, речь как компонент мышления представляют собой ту идеальность, которая лишь материализуется, например, озвучивается, но не вынаруживается в своем исходном природном виде.

РАЦИОНАЛИЗМ СОЗНАНИЯ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ ЯЗЫКА

Выход сознания за собственные пределы, на действительность ограничивается созерцанием, восприятием, которые детерминированы не «вещью в себе», а «вещью для нас». Познание регламентировано, таким образом, анализом собственных или чужих представлений об исследуемом объекте, в чем и проявился, а позднее и закрепился рационализм всякого научного подхода. Согласно Л. Витгенштейну (12, 92), мы анализируем не мышление, а понятие мышления. Можно сказать, по аналогии, что мы анализируем не язык, а научные представления о языке, интерпретируем не слова, а наши знания о словах как лингвистических феноменах. Мы обращаемся не к миру, а к концепту мира, к модели действительности. В нашей деятельности мы руководствуемся знаниями о реалиях, а не реальными знаниями. Рационализм познания, подменяющий онтологию эпистемологией, зафиксирован не только в научных изысканиях, но и воплотился в самом языке. Мы видим, что язык именует и обозначает не образы вещей самих по себе, а представления о вещах с точки зрения их полезности или бесполезности для познающего субъекта.

С одной стороны, язык рационализируется благодаря мысли. С другой — мысль иррационализируется с помощью языка. В языке мы видим прообразы логико-мыслительных категорий — предметы, действия, пространство, время, количество, качество. Но это всего лишь аналоги мыслительных категорий. При ближайшем рассмотрении мы обнаруживаем, что языковое сознание проявляет свою самостоятельность. Мы понимаем, например, что «грамматическая предметность» не всегда совпадает с «мыслительной предметностью», ср. дерево (Что это? =); страх (Что это? #); работа, бег, прогулка (Что это? #) и т. д.

Одно и то же имя, соотносимое в коммуникативно-семиотическом акте с различными предметными и непредметными понятиями, создает иллюзорное впечатление концептуального единства, ср. зима характеризуется как временнóе понятие, ср. «время года, следующее за осенью и предшествующее весне». Однако такие атрибутивные словосочетания как холодная, теплая, снежная зима, разрушают рациональный концепт темпоральности. В них определяются экзистенциальные качественные и субстанциальные параметры, ср. Этой зимой было тепло, а также квантитативные и субстанциальные признаки, ср. Этой зимой было много снегу.

Зачастую ментальные образы создаются в соответствии с цементирующей функцией языковых форм и значений, ср. названия басен И. А. Крылова «Стрекоза и муравей», «Осел и соловей», в которых родовые признаки персонифицируют участников ситуации по принадлежности к соответствующему полу — вслед за автором, мы не мыслим стрекозу как «мужчину», осла и соловья — как «женщин».

Не все языковые единицы поддаются экстралингвистической рационализации. Например, род таких имен существительных как сверчок (муж. род), синица (жен. род) определяется исключительно по форме. Однако, род других существительных типа жеребец, кобыла определяется как интралингвистически — по значению формантов, так и экстралингвистически — по соотнесенности с «естественным родом», или полом. В первом случае мы имеем дело с формальной вербальной классификацией — с «бесполыми» именами, во втором случае — с процессами согласованности языковой категоризации и внеязыковой концептуализации имен существительных соответственно по линии рода и пола.

ВЫХОД ИЗ РАБСТВА БЫТИЯ И СОЗНАНИЯ

Н. А. Бердяев писал: «Человек — раб окружающего внешнего мира, потому что он раб самого себя» (6). Как направить человека, «закованного в нормы и условности цивилизации», на путь истинный и помочь ему вырваться на свободу, если он этого, конечно, страстно желает сам? Как видим, согласно философу, прорыв следует начинать, не с отречения от старого мира, а с самого себя. Но, чтобы перестать быть рабом самого себя, нужно отказаться от собственного сознания, изрядно извращенного бытующим социумом. Как это сделать? У Н. А. Бердяева ответа на этот вопрос нет. Ответ легче найти в старой «субъективистской» философии И. Фихте, согласно которому, цель человека состоит не в достижении совершенства, а в движении к нему (72). При этом цель не достижима. На пути к совершенству человек становится лучше в нравственном плане. Это совершенство достигается постепенно путем стремления субъекта «к тождеству, к полному согласию с самим собой». Однако здесь возникает вопрос. Как Я могу отождествить себя с собственным «Я»? Если это не абсурд, то моя личность существует в двух «Я», одно из них внутреннее, другое — внешнее. Или, согласно Н. А. Бердяеву, одно — субъективированное, второе — объективированное. Но кто идентифицирует меня с первым или вторым «Я»? Снова обращаемся за помощью к И. Г. Фихте. Ср.: «В человеке дано также понятие разума… и он непременно хочет реализовать это понятие не только в себе, но и желает видеть его реализованным также вне себя» (72). Возможно, одно «Я», которое внутреннее, и есть разум. А, второе «Я», которое вынаруживается, это проявление внутреннего разумного «Я».

Очевидно, что единство людей в обществе достигается лишь в том случае, если люди руководствуются разумом. Разум у всех людей един. Однако он озаряет отдельного человека не всегда и не каждого человека. Озаренный разумом человек хочет сделать окружающий его субъектный мир разумнее. Это естественное стремление бердяевской творческой личности, хотя он и выступает против объективирующего разума. Только благодаря единому разуму люди понимают друг друга, несмотря на различия в интеллекте (в сознании). Добавим — разум заявляет о своем существовании в языке и с помощью языка. Разум и есть то коллективное, общее, соборное, что сохраняет человека в статусе человека. Говоря словами В. Соловьева, это «есть общее во всем, что составляет внутреннее единство всего».

Таким образом, попытки выхода моего «Я» из рабства бытия и собственного сознания — это периодическое поступательное движение к моему и одновременно общему Разуму, это сближение с ним. Мудрствующий теософ сказал бы — это дорога человека к Богу, который всюду и в нас. К великому сожалению бердяевского свободного и творческого человека этот путь бесконечен, потому что сознание человека относительно и условно, как относительна и условна сама конечная цель.

Только человек-личность, разумный, мыслящий субъект в состоянии совершить бросок в мир феноменов, не уподобляясь примитивности их отношений, ср.: «Истина — аристократична, она раскрывается лишь немногим, ее расширение предполагает потрясение сознания, предполагает расплавление и сгорание окаменелого и закостенелого сознания, окаменелого, закостенелого мира». (6). Разум поможет нам вырваться из социального мира в мир истины. Но: Не является ли этот «мир феноменов» очередным заблуждением?

«ПО ЛОГИКЕ ВЕЩЕЙ» ИЛИ «ПО ЛОГИКЕ СОЗНАНИЯ»?

Мы привыкли говорить, что окружающая нас действительность «устроена» по законам природы. В этом контексте мы даже используем соответствующие речевые штампы типа «по логике вещей», «по логике событий». При этом подразумевается, что к логически организованной действительности относится, прежде всего, органический мир, а также неорганическая предметность, иными словами, живая и неживая природа. Однако в философии встречается и прямо противоположное мнение, согласно которому мир хаотичен, во всяком случае в своей неартефактной части. Упорядочивающую функцию по отношению к действительности, согласно данной точке зрения, выполняет отражающее сознание.

В этой связи возникает вопрос, по каким законам построена и продолжает строиться «рукотворная», или артефактная действительность. Создается она, как часто утверждают, в соответствии с законами природы, т.е. «по логике вещей», или вершится по логике человеческого сознания? Если взять, к примеру, предмет действительности «дерево», то наряду с констатацией его естественных природных качеств как растения (ср. лиственные, хвойные деревья) мы преимущественно фиксируем в нашем сознании тот факт, что данный предмет используется человеком в качестве строительного материала или топлива (ср. деревянные дома; дрова). Иначе говоря, мы рассматриваем данный предмет не как объективную, независимую от нашего сознания сущность, или «вещь в себе», а как «сущность» нашего сознания, реализованную в действительности в виде преобразованного, иного предмета, или артефакта, т.е. как «вещь для нас».

Человек в своей преобразующей деятельности далеко не всегда использует естественные, природные качества исходного предмета. Предмет живой, органической природы используется как материал, фабрикат для создания других предметов. Предмет, претерпевший процедуру умерщвления, не является более изначальным предметом. Растущее дерево, с одной стороны, и дрова, деревянный пол, — с другой, это разные предметы, хотя мы продолжаем подводить их под одно и то же родовое понятие и называть их одним и тем же именем. Человек действует в данном случае не «по логике вещей», а по «логике сознания».

В своем креативном отношении к миру сознание выявляет в его природной предметности выгодные для человека качества и свойства — человекоугодные характеристики. Естественный предмет отражается в сознании не как предмет, не зависимый от меня, а как предмет, которому сознание придало свой смысл, превратив его в «собственную вещь». Предмет «вещает» не столько о своих первичных, имманентных качествах, атрибутах, сколько о признаках и свойствах, которыми наделило его человеческое сознание. Поскольку изначальный предмет трансформируется в ходе человеческой деятельности в соответствии с ментальной моделью в другой артефактный предмет, его природное начало модифицируется, разрушается или уничтожается.

В сознании отражается не действительность как таковая, а действительность, осмысленная определенным образом. Все активные отношения человека к органической и неорганической природе определяются как меркантильно-созидательные, нацеленные на артефактный результат. В артефактах реализуется, а точнее, материализуется логика субъективированного сознания.

ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, НУЖНО ЗНАТЬ, А ЧТОБЫ УЗНАТЬ, НУЖНО ПОНЯТЬ

Прежде всего, следует отметить, что не всякий текст является знаком действительности, т.е. обозначает и выражает реальную ситуацию. Текст как «рисунок с натуры» — явление редкое. Сюда можно отнести комментарии событий по радио и телевидению, когда действия, разыгрывающиеся на глазах, получают сиюминутную вербализацию в виде устного текста, как последовательности высказываний, объективирующих и репрезентирующих какое-то событие. Это, как правило, репортажные тексты.

Основная же масса текстов (художественных, научно-популярных, публицистических и др.) создается на основе концептуально-когнитивного воображения автора. Такое воображение основывается на воспроизводимой и или виртуальной действительности. Источниками информации для воспроизводства или творческого представления какой-то ситуации служат опять-таки медиасредства — устные или письменные тексты других авторов, из которых создатель текста черпает базовые «знания», комбинирование или переосмысливание которых дает ему возможность сформировать свои знания-тексты, новые по содержанию и/или по форме. Таким способом автор порождает «собственные» ситуации и события, которые он отдает на откуп потребителям информации или любителям эстетического наслаждения. Те в свою очередь, «вычитывают» когниции или коммуникативные смыслы авторского текста на свой лад в силу своей индивидуальной и социальной ориентации, компетентности и творческого воображения.

Эксплицируемая действительность чаще всего является для читателя предельной, целевой, ср. Текст -> Действительность. Однако в некоторых случаях сама эта действительность становится знаковой, метафорической и требует прочтения и интерпретации заложенных в ней природных, артефактных и социальных смыслов, ср. Текст> Знаковая действительность> Смысл. Глубокое прочтение, предполагающее выход на скрытый смысл — это замысел автора и конечная цель образованного читателя.

Восприятие текста на уровне знаковой действительности — это всего лишь предпонимание подлинного смысла. В притче №13 от Матфея о сеятеле из Нового завета читаем «Вот вышел сеятель сеять» и далее узнаем, что «когда он сеял, иное (семя) упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то; иное упало на места каменистые, где не много было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока; когда же взошло солнце, увяло и как не имело корня, засохло; иное упало в терние и выросло терние и заглушило его; иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать; кто имеет уши слышать, да слышит!».

Смысл библейской притчи «услышит» не всякий, имеющий уши, а лишь тот, кто осознáет, что сеятель — это Учитель (Бог) говорящий с учениками; семя — это слова его речи; а разные места земли, на которые упало семя, — это ученики, по-разному воспринимающие и усваивающие речь Учителя. Это — или полное непонимание, или скоротечное усвоение, не выдерживающее испытания временем; или засоренное, искаженное восприятие; или, наконец, оптимальное понимание и усвоение в зависимости от индивидуальных способностей.

Л. Витгенштейн говорил: «Смысл мира должен лежать вне его» (11, 94). Можно сказать, что смысл текста следует искать вне этого текста.

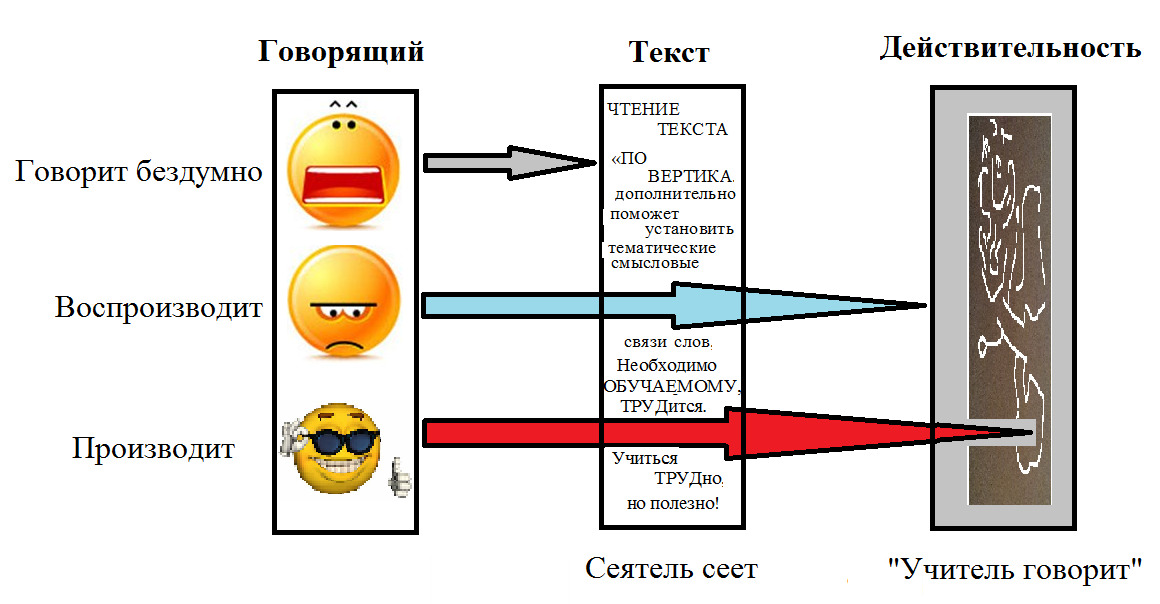

Бездумно говорящий «скользит» по поверхности текста и дальше «вербальности» не идет. В этом случае глубины проникновения в текст нет (см. далее рис. 4).

Говорящий, который воспроизводит чужой текст, делает его объектом восприятия, понимания. Но это понимание текста «на свой лад» без соотнесенности с действительностью.

Субъект, который производит свой текст, вынужден мысленно соотносить его с изображаемой действительностью. Он согласует текст-средство и действительность-объект, см. рис. 4.

Рис. 4. Уровни и степень понимания

ПОНИМАНИЕ — ЭТО ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ ЯЗЫКА И МЫСЛИ

Если следовать в русле рассуждений философа Х.-.Г. Гадамера, то можно утверждать, что язык выполняет функцию предпонимания (15). Язык предшествует мысли, он становится у нее на пути в процессе ее вынаруживания. Он действительно представляет для мысли некоторое препятствие, какую-то помеху до тех пор, пока координативное сознание, или разум, не найдет достойного выхода, т.е. наладит согласие между экстериоризируемой мыслью и языком. Разум стремится установить между языком и мыслью отношение тождества, а если это невозможно, — отношение аналогии. Но в самом крайнем случае разум уподобляет мысль языку, или подгоняет язык под мысль. В случае уподобления мысли языку говорящий субъект не в состоянии выразить всю полноту и новизну мысли. Креативная мысль не пробивается наружу и остается непознанной или свернутой под какой-то мыслительный стереотип. Мысль остается непонятой, ее загримировали до неузнаваемости. Об этом свидетельствуют хотя бы такие лингвистические термины как «слово», «знак», «значение», в которых утонуло не мало интересных и свежих идей. В случае подгона языка под мысль есть надежда, что мысль пробьется на свет, хотя и не в своем обличии. Однако апперцептивные или комплементивные издержки не проходят бесследно. Они накладывают свой отпечаток на восприятие мысли реципиентом. В данном случае языковые единицы не называют мысль прямо, не отшлифовывают ее, а создают особый ассоциативный фон. Мысль выражается не в чистом виде. Вместе с ней совыражаются другие мыслительные образы. При этом создается эффект какой-то неопределенности выражения, требующей последующих ментальных усилий.

Понимание предстает как акт согласованности свойств объекта с методом познания. Иными словами, реципиент понимает объект, если проявляемые объектом свойства согласуются с методом его познания или способом его восприятия. Последний обусловлен наличием в сознании субъекта соответствующих понятий и категорий, например, отношением к роду и виду, количеству (целокупности, составности, величине, объему, высоте, длине), качеству (внешнему виду, конфигурации, структуре) и др. В этой связи ещё Б. де Кондильяк отмечал, что мы познаем вещи «не столько в зависимости от природы вещей, сколько от способа, каким мы их познаем» (31).

Если допустить, что способом познания, а значит и понимания, является метаязык, то, анализируя, естественный язык, мы приводим его в соответствие с метаязыком. При этом пониманию подлежит не естественный язык как таковой, как «вещь в себе» (его природа, свойства). В лучшем случае объектом понимания становятся подобия признаков метаязыка анализа, которые мы обнаружили в языковом объекте. В худшем — признаки, которые мы приписали языковому объекту в процессе наложения на него метаязыка. Ими могут быть понятия нашего «априорного», «чистого разума» в духе И. Канта. Таким способом мы творим новый рассудочный объект на базе естественного языкового объекта.

Понимание — это приведение в соответствие языка и мысли, а точнее языкового значения и мыслительного понятия. Язык здесь действительно обеспечивает «общность мироориентации» (ср. 89, 392). Ориентацию на соответствующие мыслительные понятия делают возможной языковые значения. Под общностью здесь следует понимать не столько приобщенность говорящих к единому языку (родному или иностранному), сколько отношение аналогии между языковой семантикой и мыслительными понятиями.

Можно выделить четыре стадии или уровня понимания и усвоения устного или письменного текста (см. рис. 5

Рис. 5. Стадии понимания и усвоения устного или письменного текста, где:

1 — неполное, дефектное понимание, в котором не сформированы контуры обозначаемых мыслительных понятий и коммуникативных смыслов.

2 — контуры познаваемых понятий и смыслов сформированы в целом, но лишены конкретного содержания; это — неполная, обобщенная когниция.

3 — понятия и смыслы, в целом сформированные по объему и содержанию; готовая, но не апробированная когниция.

4 — целостное, самодостаточное используемое знание; апробированная когниция, вплетенная в систему знаний

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И КОГИТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ

1. Наиболее интересные лингвистические концепты «понимания»:

— Понимание — это результат наложения своей точки зрения на излагаемую проблему. Такой результат для реципиента представляет собой известное или новое мыслительное понятие и достигается благодаря процедуре сравнения «своего» и «чужого», «внутреннего» и «внешнего». Понять значит усвоить (= сделать своим), включить в собственную систему знаний, осознать, подвести под известное понятие.

— Понимание — это осмысление устного или письменного высказывания, т.е. придание ему собственного смысла, более или менее согласующегося с исходным.

— Понимать, значит выстраивать, создавать параллельный, эквивалентный образ вербально представленной ситуации (= «соображать»).

— Понимание как объяснение, анализ высказывания, извлечение из него смысла, представление смысла в ясной, доступной форме (ср. разъяснить). Понять — перевести на доступный, понятный язык (объяснить высказывание иными словами), сделать понятным (адаптировать под реципиента).

2. Когитологическая база понимания:

— Язык — не пустая, а семантизированная форма мысли.

В естественном языке форма синтезирована с содержанием. В этой связи следует различать несколько семиотических планов:

(1) номинативный план (акт номинации, наделения именем ретроспективного мыслительного понятия);

(2) план обозначения с помощью языковой единицы (наложения ретроспективного мыслительного понятия, объективированного с помощью номинативной единицы, на актуальное мыслительное понятие);

(3) план выражения (интегративный семантико-концептуальный комплекс, который представляет собой какую-то когницию).

Предельным объектом понимания в плане выражения является, таким образом, сформированное знание. Номинативный план и план обозначения выступают как процедуральные этапы постижения выражаемых знаний.

— Понимание языка и понимание с помощью языка — это разные виды понимания.

Первый тип понимания связан с устройством языка, с правилами образования языковых и речевых конструкций и с выявлением объективированных мыслительных понятий, или так называемых «языковых значений».

Второй тип понимания характеризуется способами соотношения языковых единиц с обозначаемыми мыслительными понятиями. В результате семантико-концептуальной манипуляции пользователь языка создает требуемую для коммуникации перспективу видения и реализует возможность самовыражения или волеизъявления.

Объектом нашего понимания является осознанная действительность, которая, как известно, и есть сознание. Последнее пропускается через призму языка.

— В аспекте соотношения языка и мысли, понимание связано с процессами восприятия акустического и ментального порядка.

Акустическая сторона многомерна. Членораздельная языковая или речевая единица ассоциирует в сознании свой идеальный аналог — акустический образ. Акустема ассоциирует семантику различного порядка: 1) фонационного (ономатопея); 2) номинационного (эксплицитно-мотивационного); 3) архитектонического (грамматического и словообразовательного); 4) контенсионального (содержательного).

Ментальная сторона двупланова, а именно, семантична и концептуальна. Семантический потенциал вербальной единицы обеспечивает выход на мыслительное понятие (концепт) или на соотношение мыслительных понятий (концептему). При этом, языковые значения выполняют роль «признаков мысленных сущностей» (33).

— Понимание ограничено ресурсами языка и концептуального сознания. В этой связи следовало бы говорить о мыслимых и немыслимых когнициях, объективированных в языке и/или репрезентируемых с помощью языка. Важно подчеркнуть, что вообще не поддается осмыслению, что противоречит здравому мышлению; что еще не до конца осмыслено и что определяет содержание реального мышления (см. рис. 6).

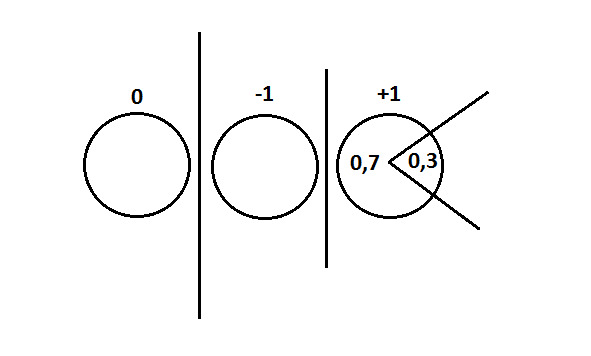

Рис. 6. Нулевая, отрицательная и положительная когниция, где:

0 — нулевая когниция; отсутствие знания вообще; немыслие; то, что не может быть объектом сознания; что не может стать предметом мысли; это то, что представляет собой «невидимое в сознании», его «принципиальную сокрытость» (42).

— 1 — отрицательная когниция; антизнание; ненаучное знание; восточная народная мудрость указывает на тщетность поиска антизнаний, ср. «Не ищи волос на панцире черепахи и рогов на голове зайца».

+1 — положительная когниция; реальное позитивное знание; Положительная когниция имеет две разновидности:

— 0,3 — актуальная когниция; задействованное, освоенное знание;

— 0,7 — потенциальная когниция; знание как возможность; неосвоенное знание. Это то, что в сознании «пока еще невидимо», или то, о чем автор «умалчивает» (Мерло-Понти, 1999)

— Знание, как конечная цель понимания, антропоцентрично. Это «вещь для нас». В соответствии с этим, оно организуется в языке и интерпретируется с помощью языка по определенному логико- мыслительному шаблону, ср. «что», «где», «когда», «в какое отношение вступает», «как», «для чего используется», «насколько полезным может быть для меня» и др.