Бесплатный фрагмент - Наши герои

Тарадаев Сергей Иванович

20.03.1912–28.01.1942

рядовой, стрелок 1 стрелковой роты 1 стрелкового батальона 288-го гвардейского стрелкового полка 7-й гвардейской стрелковой дивизии 1-го гвардейского стрелкового корпуса Северо-Западного фронта

К читателю

Посвящается 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Радостно и одновременно очень волнительно представлять свою первую книгу, посвященную поиску и установлению судеб, погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Моя поисковая работа началась в теперь уже таком далеком 2013 году. Изначально задумывалась одна большая книга об истории нашей семьи, в которой о военном поиске должна была быть лишь глава. Но когда судьбы разыскиваемых родных, павших на полях сражений, стали обрастать подробностями, фактами, архивными документами и интереснейшими находками, стало понятно, что это будет уже не глава, а полноценная книга, и даже, возможно, не одна.

К сожалению, на момент написания книги не сохранилось множество документов, поэтому воспроизвести все события полностью не получается. Застать в живых свидетелей тех далеких событий мне было не суждено, а мои дед и бабушка в те годы еще были слишком малы, чтобы ответить на мои многочисленные вопросы, поэтому мне приходилось отталкиваться и начинать работу при критическом минимуме сведений, а то и вообще от семейных легенд и преданий, которые довольно часто, как я теперь знаю, не совпадают с реальностью. За годы работы был написан не один десяток запросов в различные архивы и госучреждения, благодаря чему биографии разыскиваемых людей стали потихонечку обрастать реальными фактами и событиями. Так, постепенно у меня накапливались архивные документы, военные карты и фотографии, рассказы и воспоминания современников, работы историков и исследователей, результаты тяжелого многолетнего труда поисковиков во время Всероссийской «Вахты Памяти», значительно пополнился мой семейный фотоархив. Всё это плюс большая аналитическая работа легли в основу книги, которую Вы теперь держите в руках. Проведённые исследования, о которых рассказано в этой книге, лишь небольшая, но важная часть по восстановлению и изучению истории нашей семьи. Хочется надеяться, что книга пробудит интерес не только у молодого поколения изучать свои корни, но и сможет мотивировать старшее поколение почаще и побольше рассказывать о годах минувших, потому что это и есть преемственность и неразрывная связь поколений, а без прошлого нет будущего.

С уважением, Сергей Тарадаев

Вступительные слова

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой.

И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят.

Песня «От героев былых времён» (х/ф «Офицеры», 1971 г.)

Все дальше от нас разрывы бомб, гул самолетов, скрежет стали, окровавленные бинты, вздыбленная взрывами пыль дорог, искореженные судьбы и оборвавшиеся жизни. Прошло уже более восьмидесяти лет с тех пор, как на территорию Советского Союза пришла самая жестокая и кровопролитная война за всю историю человечества. Великая Отечественная война — это беспрецедентный образец мужества, стойкости и непоколебимой веры в свое государство, справедливость, правду и людей, которые, сплотившись, сумели противостоять самой мощной армии объединенной Европы. Невозможно представить, сколько слез и горя принесла с собой война, сколько бессонных ночей, непосильного до изнеможения труда на фронте и в тылу, сколько боли от потерь близких, родных и товарищей — сколько всего этого было за те суровые военные годы. Великая Отечественная война еще долго будет «кровоточить» в народной памяти. Но время бежит вперед, уводя за собой в бессмертие героев той войны, затягивает раны, оплывают окопы и воронки от взрывов, оседают могильные холмы, стираются надписи и лица с фотографий и уходят последние ветераны, участники тех грандиозных исторических событий. Но так ли далеки от нас эти события? Так ли безвозвратно все это уже ушло в прошлое? Разве не касается все это нас сегодня, когда фашизм снова поднял голову?

Много книг было и еще будет написано об этой войне, многое еще будет рассекречено, и исследователи еще получат к этим сведениям доступ. Но уже сейчас, благодаря доступности некоторых рассекреченных архивных документов времен войны, у нас есть уникальная возможность попытаться восстановить судьбы наших близких, которых так и не дождались их матери, жены, их семьи и о которых они так и не смогли ничего узнать даже после войны. Так, потихоньку удается «возвращать» наших павших домой спустя более 80 лет. И пусть близкие их так и не дождались, но в наших жилах течет их кровь. Это именно нас они заслонили тогда собой, ради нас они уходили добровольцами, сражались на суше, в воздухе и на море, бились не на жизнь, а на смерть, погибали и побеждали всем смертям на зло. Мы не вправе судить историю, наши предки сделали все, что было в их силах, и даже больше, но мы должны их уважать и обязаны помнить всех тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу, мир и право на существование.

О них, о Героях нашей семьи, эта книга.

Жизнь до Великой Отечественной войны

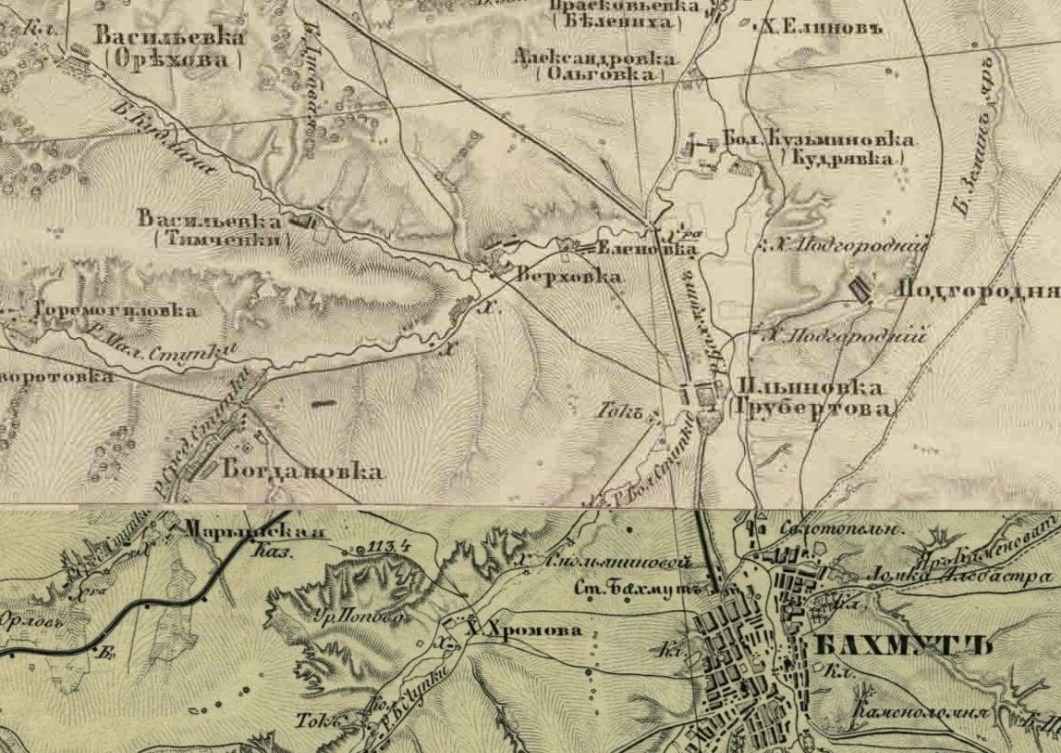

В далёком 1910 году семья крестьян Тарадаевых переселилась в д. Рыжкова Больше-Песчаной волости Тюкалинского уезда Тобольской губернии из д. Ореховка-Васильевка Бахмутской волости Бахмутского уезда Екатеринославской губернии.

Много лет они и их предки жили в д. Ореховка-Васильевка. Были они крепостными крестьянами, но после отмены крепостного права в 1861 году, были освобождены от крепостной зависимости, выкупив в собственность надел земли.

В то время крестьянские семьи были большими и со временем земли стало не хватать чтобы прокормить всю семью.

Для решения этой проблемы была проведена Столыпинская аграрная реформа.

Царское правительство на выгодных условия выдавало в надел свободные земли в Сибирских губерниях.

В числе многих крестьян решила переселиться, оставив родные края и часть семьи Тарадаевых. Леонтий Петрович Тарадаев, ранее служивший в царской армии, после службы женился на Наталье Федоровне, создал большую и крепкую семью. Он и решил переселиться со всеми своими детьми сначала в Тобольскую губернию, в деревню Рыжкова Тюкалинского уезда, Больше-Песчаной волости.

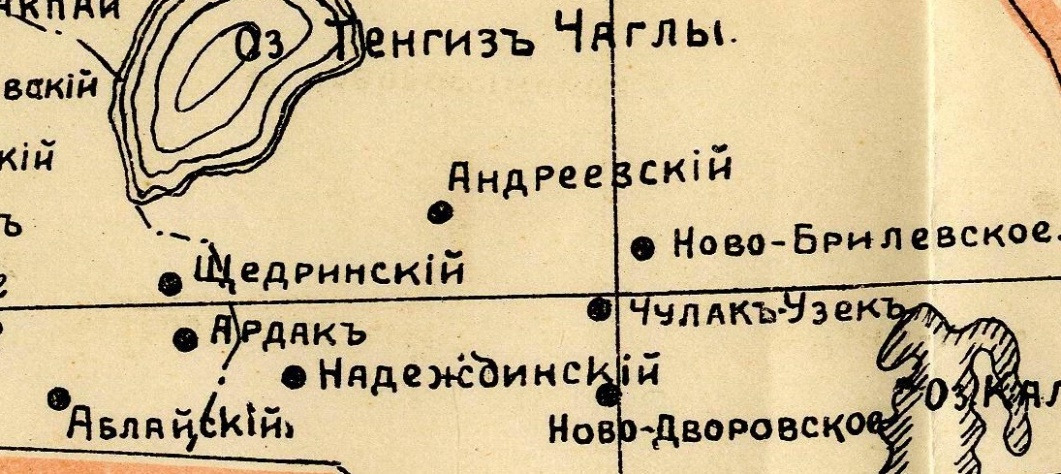

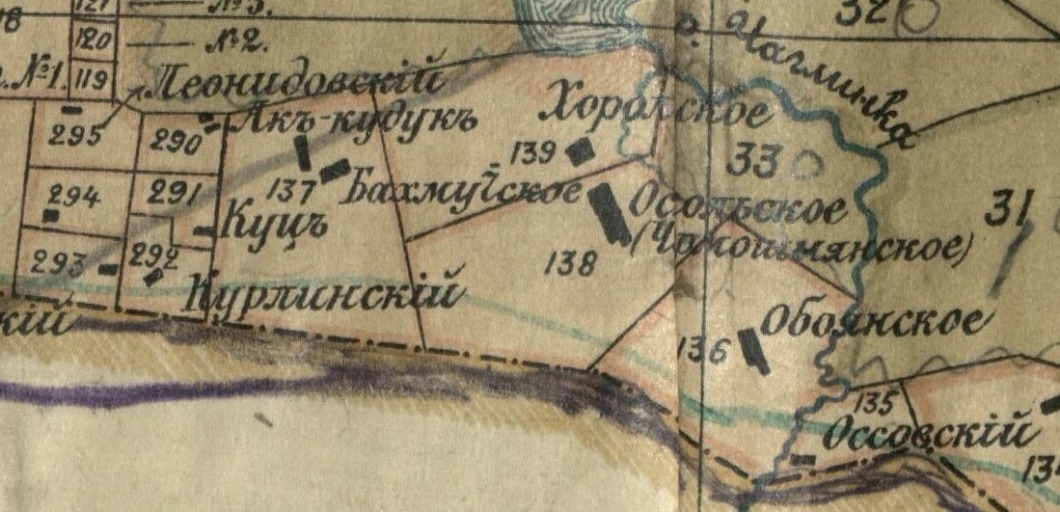

Увидев, что там много лесов, но не так много полей, они решили изучить другие созданные переселенческие участки. Увидев, что южнее, на новых участках «степи бескрайние» они переселились в организованный как раз в 1910 году переселенческий участок Аблайский в Полтавской волости Петропавловского уезда Акмолинской области.

Здесь Тарадаевы вместе с другими крестьянами основали деревню Бахмутскую, назвав её так в память о далёкой родине.

Переселялись не все сразу, т.к. там необходимо было сначала построить землянку и обустроить хозяйство.

Старшие сыновья Леонтия — Иван и Сергей, а также дочь Феодосия, остались в Тобольской губернии.

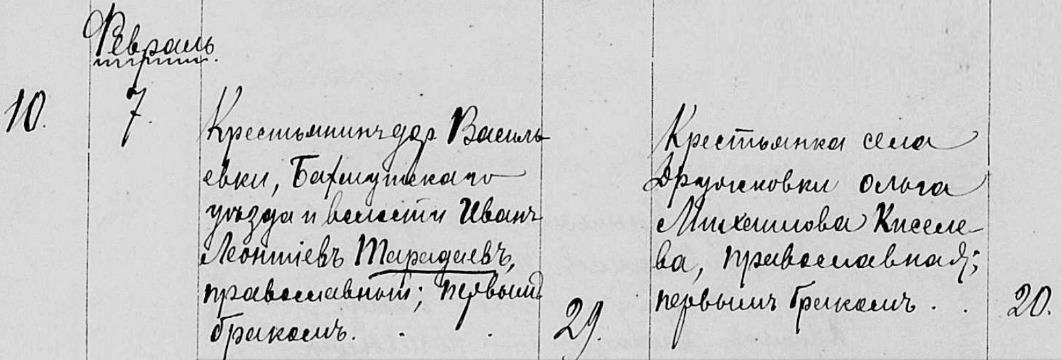

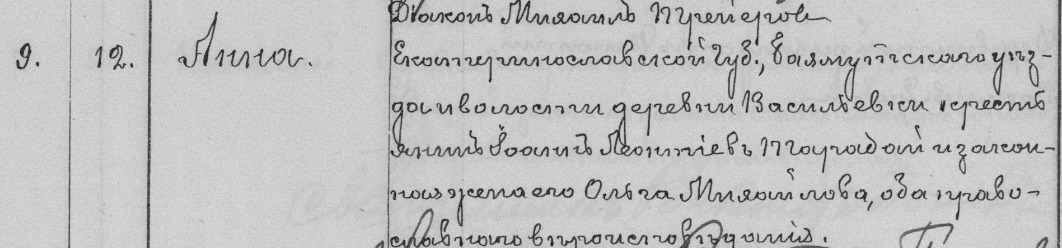

Иван Леонтьевич 7 февраля 1910 года, ещё в Екатеринославской губернии, женился на Киселёвой Ольге Михайловне.

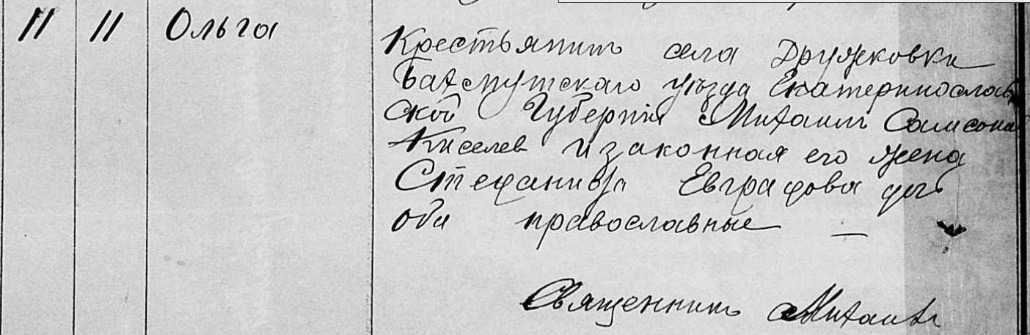

Она родилась 11 июля 1889 года в селе Дружковка Сантуриновской волости Бахмутского уезда. Её родители Михаил Самсонович Киселёв и Стефанида Евграфовна.

В том же году, 9 декабря, но уже в Тобольской губернии у них родилась первая дочь — Анна.

Здесь же, в 1912 году родился их второй ребёнок — Сергей.

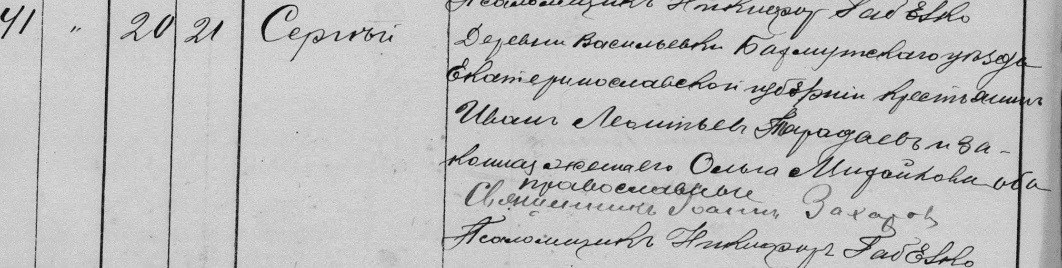

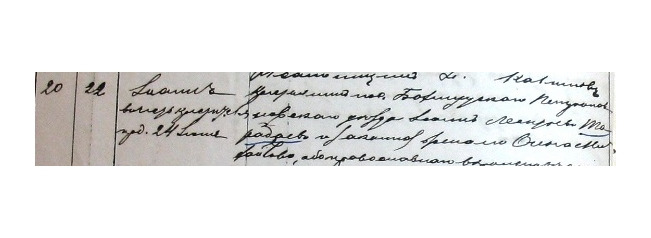

Тарадаев Сергей Иванович родился 20 марта 1912 года (крещён 21 марта 1912 года) в д. Рыжкова Больше-Песчаной волости Тюкалинского уезда Тобольской губернии, в семье крестьян-переселенцев из Екатеринославской губернии Бахмутского уезда Бахмутской волости д. Ореховка-Васильевка.

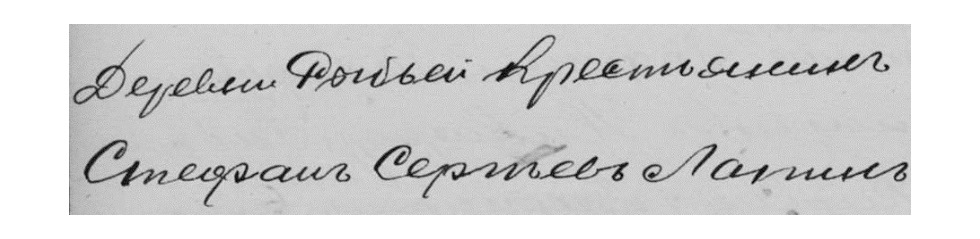

Его крёстным стал, житель соседней деревне Рыбьей: крестьянин Стефан Сергеевич Лапин. Его родная сестра Евдокия Сергеевна, была замужем за родным братом Ивана Леонтьевича — Сергеем.

В том же 1912 году (после рождения Сергея Ивановича) семья переселилась к своим родным в Акмолинскую область Петропавловский уезд Полтавскую волость деревню Бахмутскую.

20 июня 1914 у них родился сын Иван.

Всего через 2 года после переселения Ивана Леонтьевича с семьёй в деревню Бахмутскую, в августе 1914 года, началась Первая мировая война.

Иван Леонтьевич Тарадаев, как и его родные братья Сергей и Фёдор, воевали на фронте Первой мировой войны.

Иван Леонтьевич служил во 2-й Сибирском стрелковом полку.

Сергей Леонтьевич — в 33-й Сибирском стрелковом полку.

Фёдор Леонтьевич — в 291-й пехотном Трубчевском полку. Этот полк участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве.

Иван и Фёдор вернулись с войны живыми. О дальнейшей судьбе Сергея ничего не известно. Известно, что в 1917 году он был в Бахмуте (скорее всего в отпуске). Возможно, он погиб в конце Первой мировой войны или уже в годы Гражданской войны.

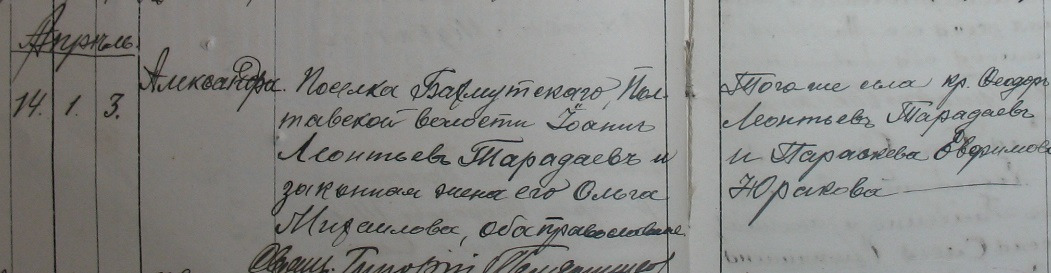

14 апреля 1917 года у Ивана Леонтьевича и Ольги Михайловны родилась дочь Александра.

Всего в семье Ивана Леонтьевича было 5 детей: Анна (1910 г.р.), Сергей (1912 г.р.), Иван (1914 г.р.), Александра (1917 г.р.), Наталья (1918 г.р.).

После окончания Гражданской войны в крестьянских сёлах, стали создаваться колхозы. Деревня Бахмутская в это время стала называться — село Бахмут. Здесь был создан колхоз — «Рассвет социализма».

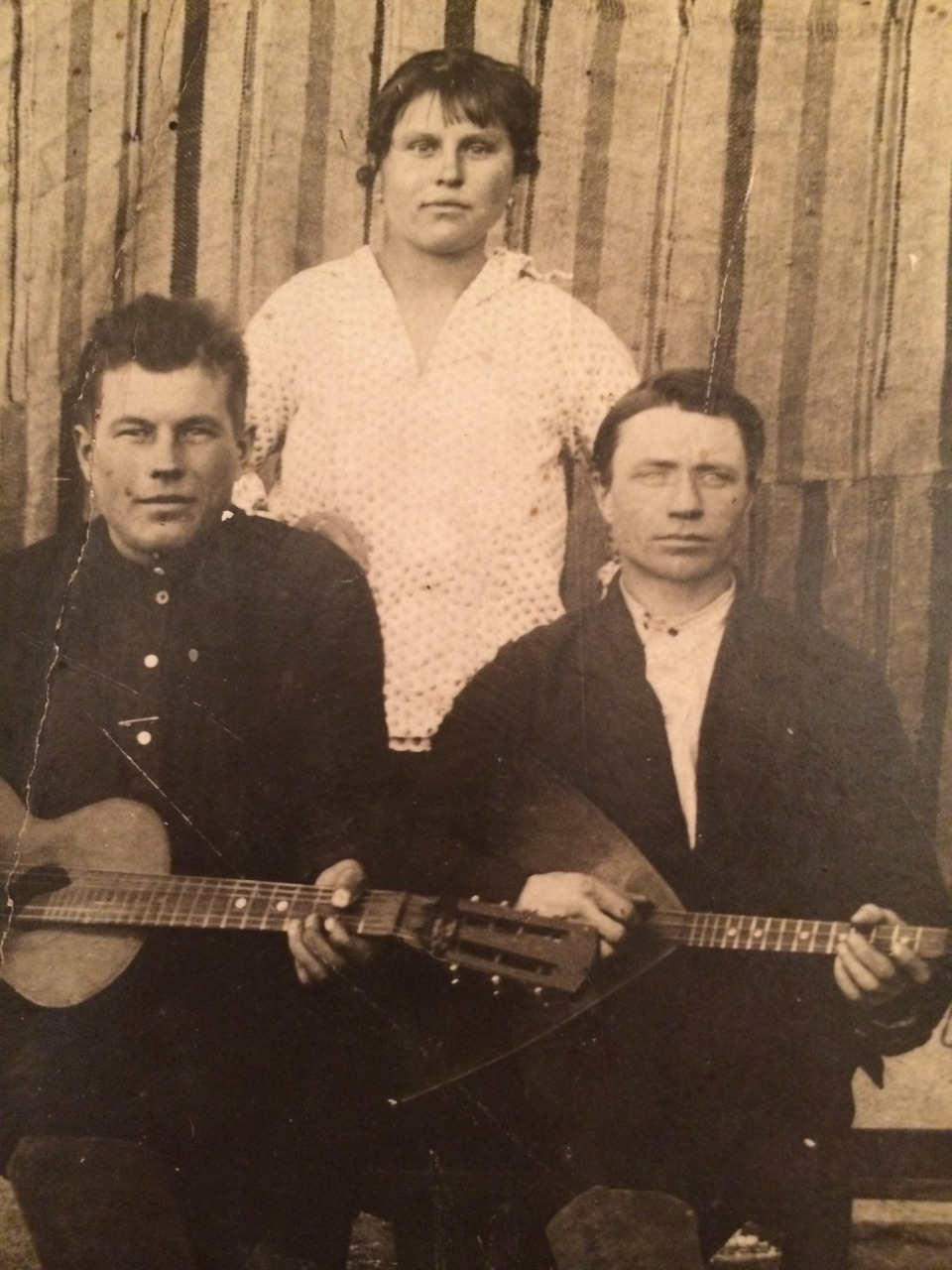

О том как жили Тарадаевы в 1920—1930 годах информация не сохранилась. Известно, что все трудились в своём колхозе. Работа в те годы была трудной. Мирная жизнь проходила в обычных крестьянских заботах, немногочисленных праздниках.

О детстве Сергея Ивановича ничего не известно. Но можно с уверенностью сказать, что он, как и все в то время работал с ранних лет, помогал родителям по хозяйству. В те времена крестьянские семьи были большими. Помимо землепашества люди держали большое хозяйство. Детство его прошло в тяжёлые времена: Первая мировая война (1914—1918), Гражданская война (1918—1920), Западно-Сибирское восстание (1921).

Дети в сёлах, в то время учились в школе недолго — примерно 3—4 класса. После они уже начинали работать на равных со взрослыми.

Повзрослев, Сергей Иванович стал работать трактористом в Бахмуте, в колхозе «Новая Конституция».

Он женился на девушке из того же села Кузнецовой Прасковье Савельевне (скорее всего в 1935 году).

1 января 1936 года у них родился сын — Александр, мой дедушка.

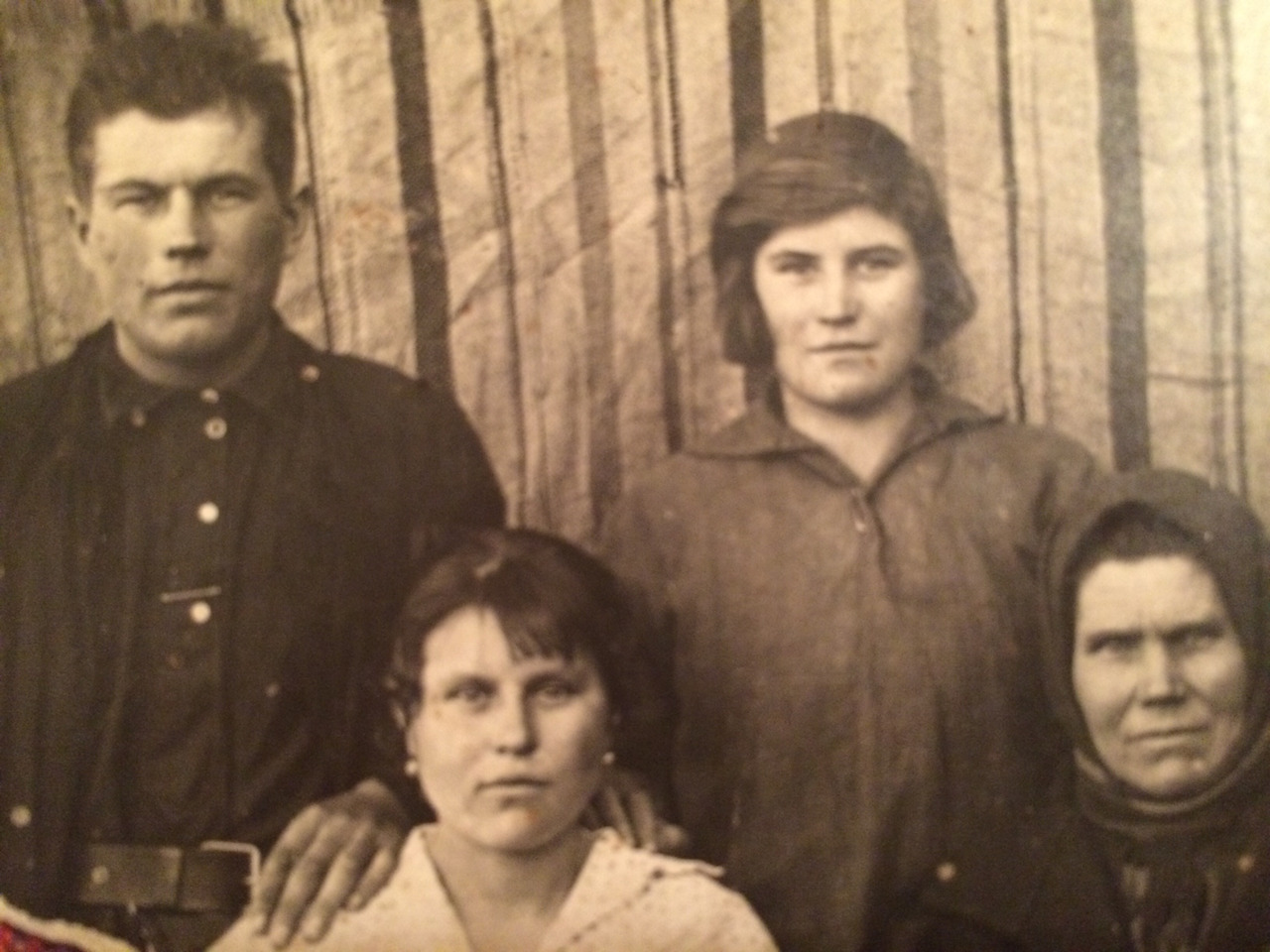

Сохранилось несколько семейных фотографий Тарадаевых, сделанных примерно в 1936 году.

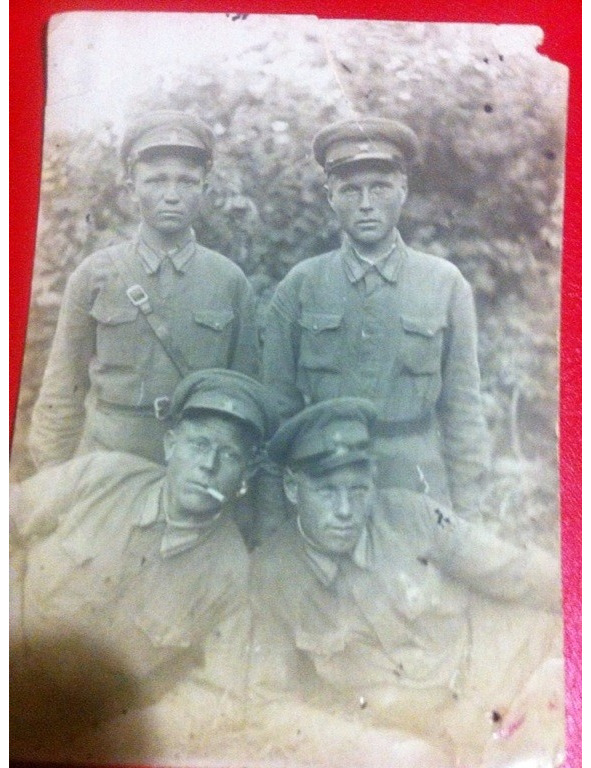

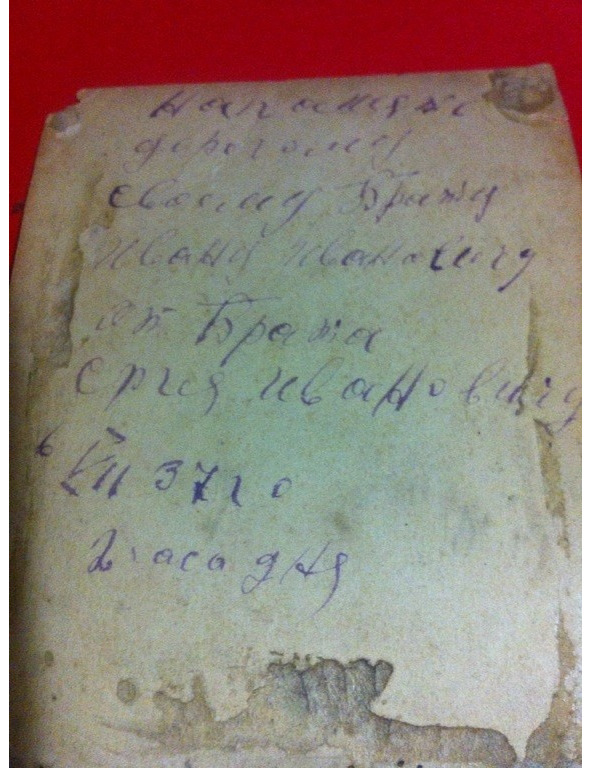

В дальнейшем Сергей Иванович проходил военную службу в рядах РККА, ориентировочно с 1936 по 1938 годы (точная дата призыва, срок и место службы не известны). Но есть фотография, подтверждающая факт службы в 1937 году.

Брак с Прасковьей Савельевной распался по неизвестным причинам, до или после службы в армии.

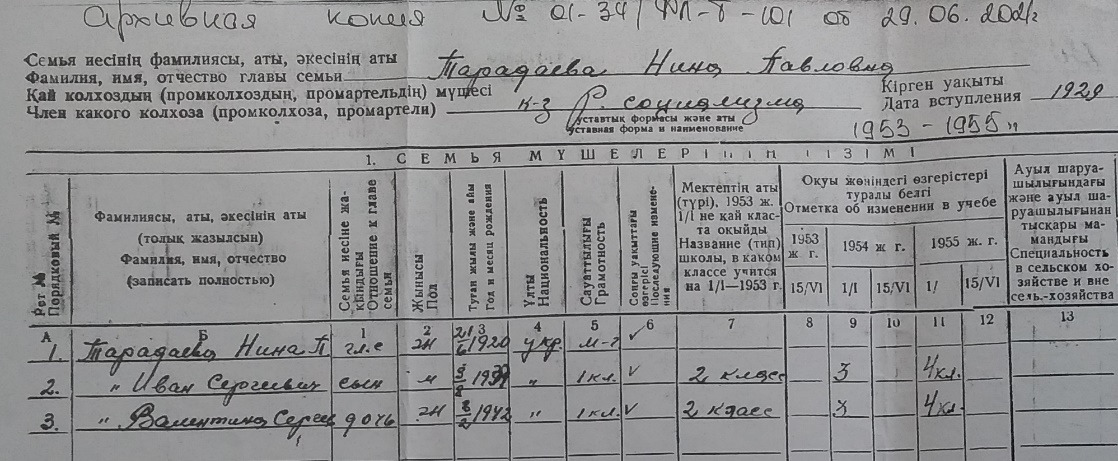

Женился Сергей Иванович во второй раз, также на девушке из Бахмута Щербаковой Нине Павловне.

9 августа 1939 года у них родился сын Иван.

20 сентября 1940 года родилась дочь Валентина, но, к сожалению, она умерла 1 ноября 1940 года.

Ещё одна дочь Валентина родилась 8 февраля 1942 года. Но о её рождении Сергей Иванович не успел узнать…

Война

22 июня 1941 года в 4 часа утра фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на Советский Союз и, начав бомбить наши города с мирно спавшими детьми, сразу заявила о себе, как о силе преступной, не имеющей человеческого лица. Началась самая кровопролитная война за всю историю существования Российского государства — Великая Отечественная война.

С 23 июня 1941 года в армию призывали военнообязанных от 1905 по 1918 год рождения включительно. В те дни каждый день изо всех уголков страны уходили эшелоны с мобилизованными.

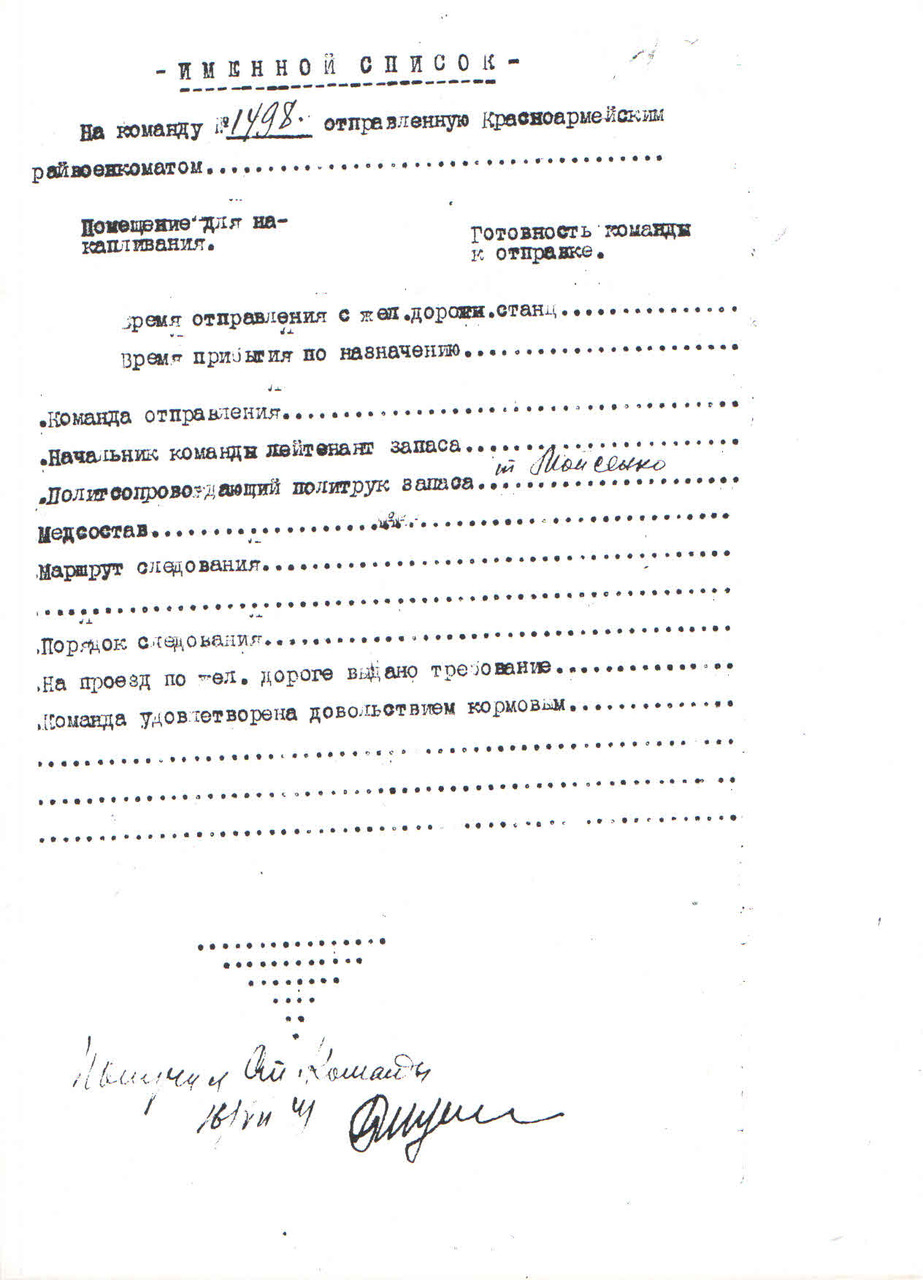

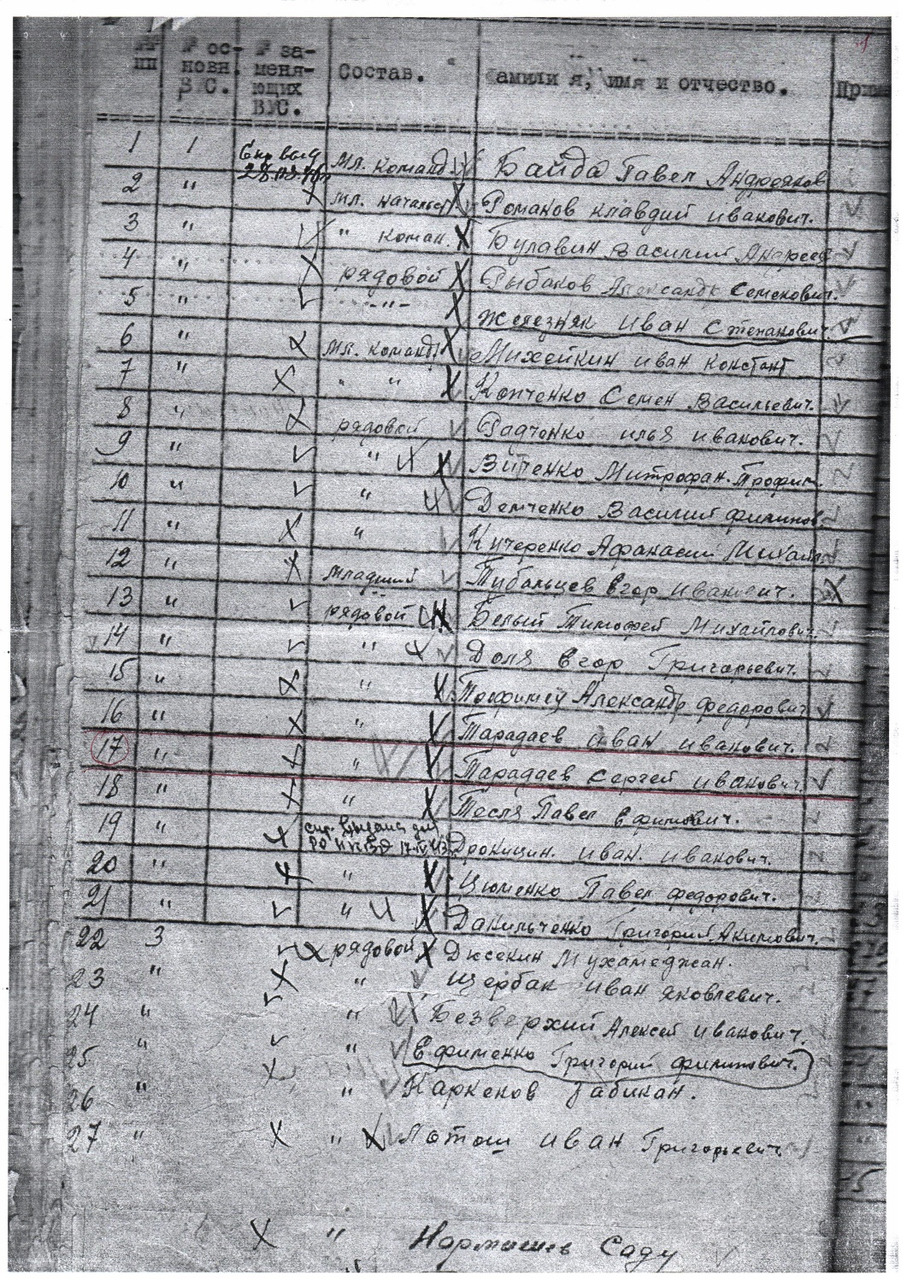

Сергей Иванович Тарадаев был призван на фронт 15 июля 1941 года Красноармейским РВК, Казахской ССР, Северо-Казахстанской области, Красноармейского района. Вместе с ним мобилизовали и его брата Ивана Ивановича.

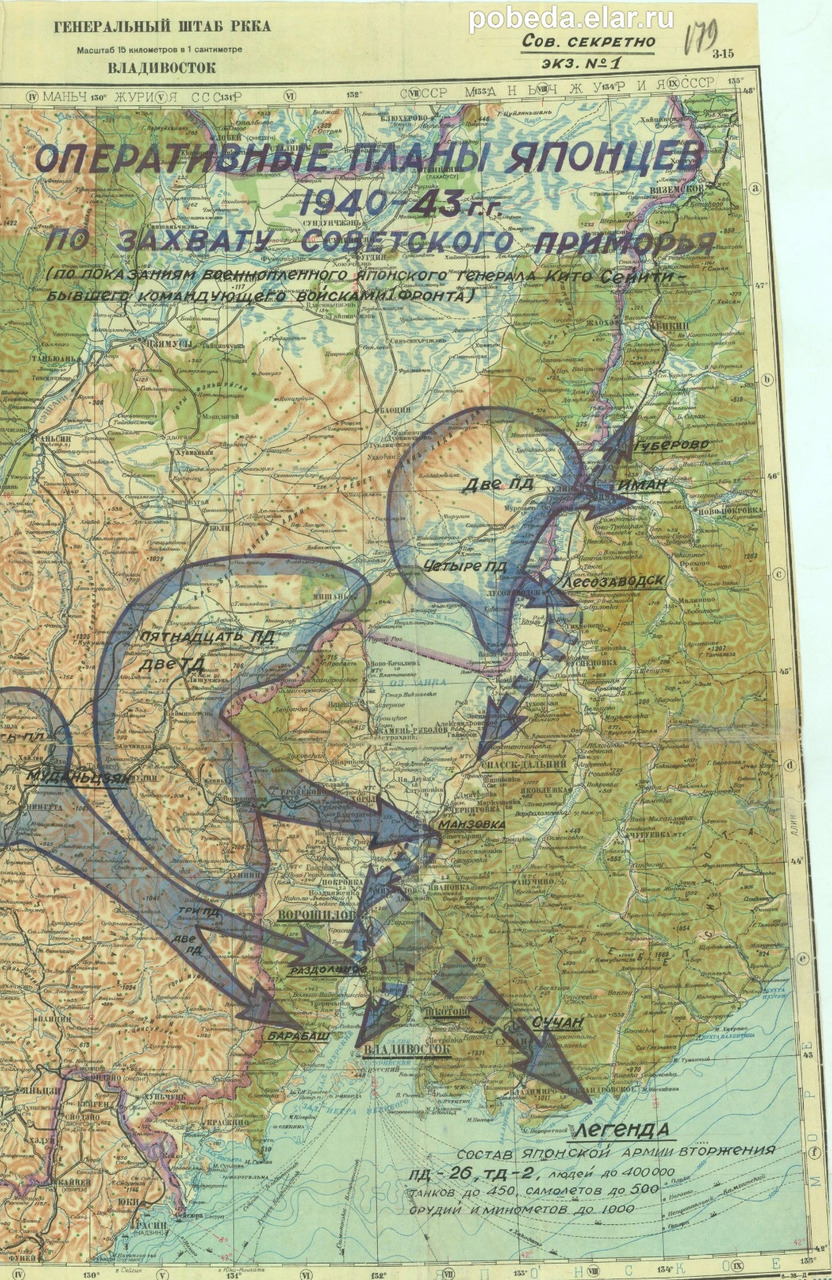

В РВК сформировали команду 1498 (94 человека) и отправили на Дальневосточный фронт (ДВФ). В то время там укрепляли оборону на случай возможного нападения Японии.

Несмотря на то, что 13 апреля 1941 года был заключен советско-японский пакт о нейтралитете, полностью отказываться от планов в отношении СССР Япония не собиралась. Успешное немецкое наступление в первые месяцы войны вселило в японских генералов уверенность в скорой победе войск Вермахта.

Японские генералы очень пристально следили за событиями на Восточном фронте и были готовы в любой момент развернуть свои армии для атаки на СССР. Только в 1941 году японские войска нарушили нашу сухопутную границу 136 раз.

В 1941 году Япония и ее сателлиты начали скрытую мобилизацию. Квантунская армия была увеличена в 2 раза.

Реальная угроза агрессии со стороны Японии вынудила наше военное руководство в самый тяжелый период войны перебросить часть войск на Дальневосточный фронт.

С июня 1941 года по декабрь 1941 года численность советских сил на Дальнем Востоке была увеличена с 700 000 человек до 1 300 000, что составляло примерно четверть всех сил Красной Армии.

По сути, с 1941 года по 1945 год между СССР и Японией велась позиционная война, сковывавшая значительные советские силы.

Части и соединения ДВФ, еще в конце июня 1941 г. приведенные в повышенную боевую готовность, создавали в приграничной полосе глубокую, многополосную оборону. Параллельно с этим в войсках Дальневосточного фронта с первых дней войны шла напряженная учеба. Соединения и части овладевали знаниями ведения боя и выполнения задач в условиях горно-таежной и болотистой местности.

В своих воспоминаниях П. А. Белобородов, в ту пору командующий 78-й стрелковой дивизией, писал: «Все пять полков дивизии фактически жили в лесу. Можно сказать: как на войне жили. Длительные марши по таежному бездорожью…». Примерно также обстояли дела и в 92-й стрелковой дивизии, которая располагалась в Приморском крае на границе с Маньчжурией: «Личный состав расположился лагерем в лесах. Все части занимались тактикой и огневой подготовкой. Подразделения обучались обороне на широком фронте и в горах, а также борьбе с танками.

В начальный период войны личный состав войск Дальневосточного фронта настойчиво овладевал способами ведения активной и упорной обороны. В войсках в основу боевой подготовки была положена полевая выучка. До половины учебного времени отводилось занятиям по тактике. Большинство учений, в которых были задействованы части и соединения, проходило в приграничной полосе. На них отрабатывались управление частями и подразделениями в бою, создание системы огня и заграждений, взаимодействие пехоты, танков и артиллерии. Большое внимание уделялось навыкам подъема по боевой тревоге, стремительному марш-броску, организации прочной обороны на подготовленном или естественном рубеже, боевой стрельбе. Важное место занимала маршевая подготовка. В своих воспоминаниях С. Зорин, боец 78-й стрелковой дивизии, говорит, что они шли по болотам, где приходилось лопатами срезать кочку, для того чтобы пройти. Зимой приходилось жить в самодельных «чумах» из ельника, заваленного снегом.

В начальный период войны на Дальнем Востоке обучался призывной контингент, предназначенный для пополнения действующей армии. Эта подготовка выполнялась без снижения боевой готовности войск к отражению возможной агрессии на Дальнем Востоке. На Дальний Восток постоянно направлялись необходимые призывные контингенты: молодежь, военнообязанные запаса.

С первых месяцев войны Дальневосточные войска стали своеобразными учебными центрами массовой подготовки резервов для воюющих фронтов. Подготовку резервов по заявкам фронтов и армий в составе войск Дальневосточного фронта осуществляли 10 запасных полков, 2-я, 23-я и 24-я снайперские школы, а также другие части. Дивизии, бригады, запасные полки, оставшиеся на Дальнем Востоке, регулярно посылали на фронт сотни тысяч хорошо подготовленных офицеров, сержантов, солдат, которые прошли здесь предфронтовую подготовку. В этот период велась активная боевая подготовка, все бойцы стрелковых дивизий наряду со стрельбой из винтовки обучались умению владеть пистолетом-пулеметом, ручным пулеметом, ротным минометом. Также делался упор на обучение подразделений в условиях атаки и длительных переходов, для чего устраивались специальные переходы и марш-броски.

О точном месте службы Тарадаева Сергея Ивановича и Ивана Ивановича на Дальнем Востоке ничего не известно.

В 26 (288) гвардейском стрелковом полку

В ноябре-декабре 1941 года фашисты вплотную приблизились к Москве. В Красной Армии были большие потери и в бой бросали всё новые и новые силы. В том числе шла переброска войск с Дальневосточного края.

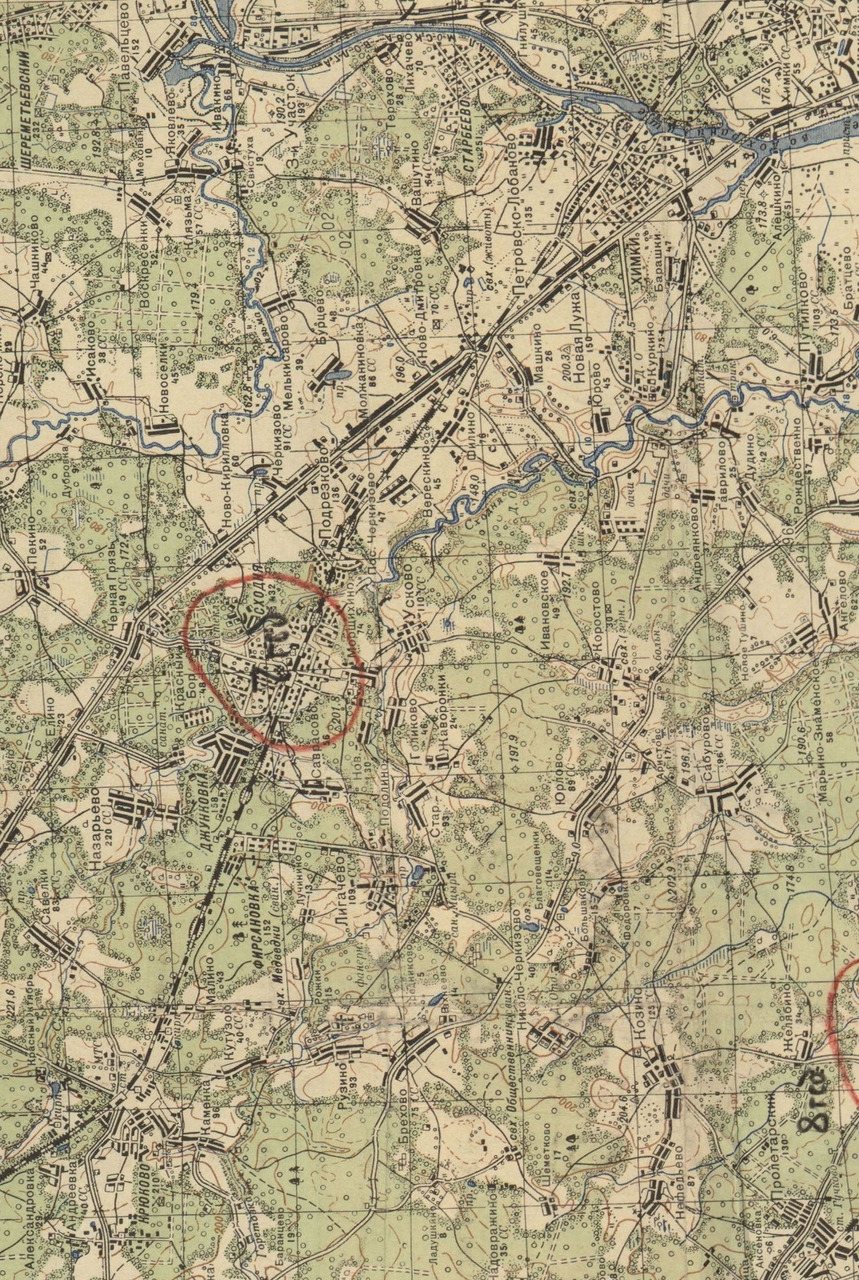

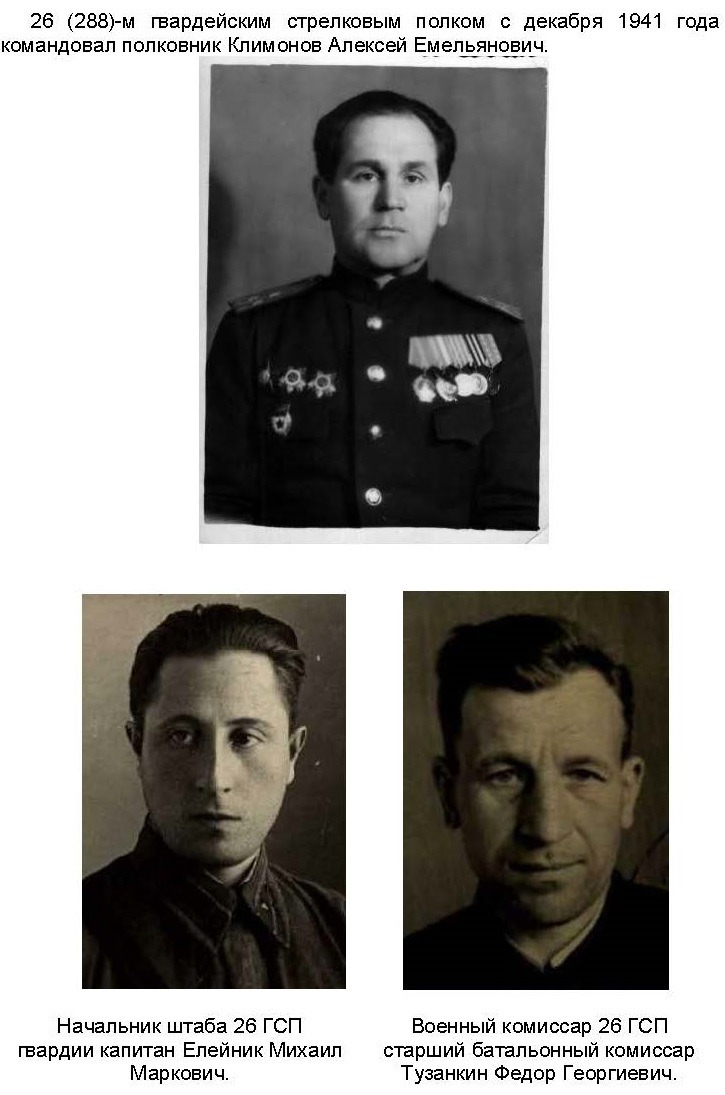

Сергей Иванович вместе с братом и другими солдатами из команды 1498 (9 человек) в конце декабря или в начале января 1942 года прибыли в район станций Крюково, Сходня, северо-западнее г. Москва. Они пополнили ряды 288-го гвардейского стрелкового полка 7-й гвардейской стрелковой дивизии (сокращённо 288 ГСП, 7 ГСД). Позднее 288-й полк переименуют в 26-й гвардейский стрелковый полк (26 ГСП).

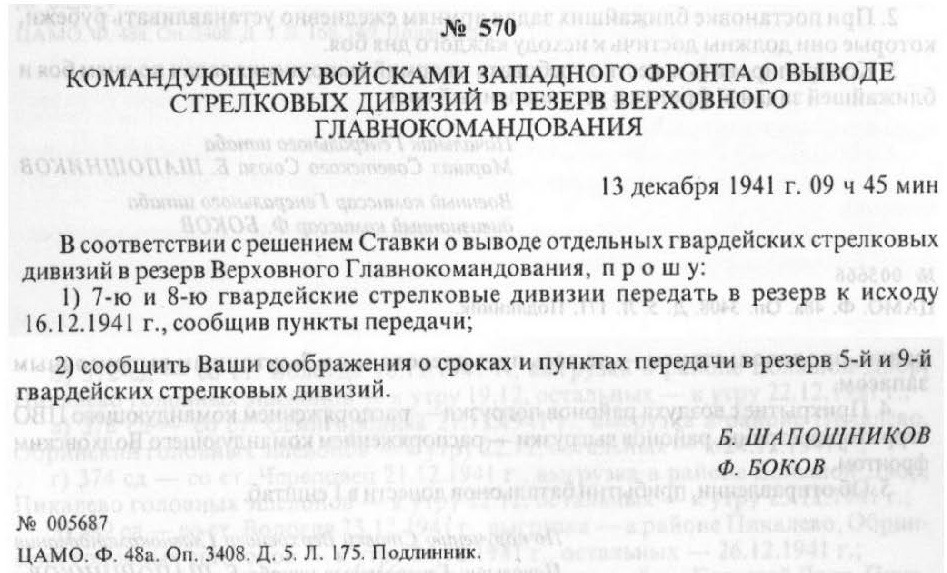

К этому моменту враг был остановлен под Москвой, и 7-я гвардейская стрелковая дивизия находилась (с 15 декабря 1941 года) в резерве Ставки, получая пополнение.

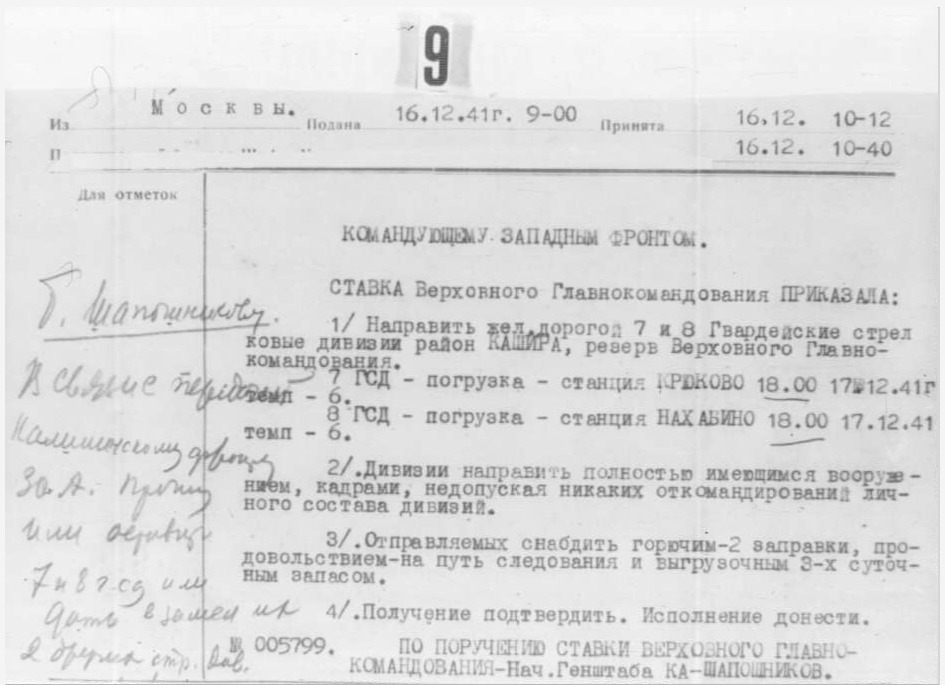

ЖБД 7 ГСД: 15.12.1941 г. Согласно приказа Штаарма 16 за №Ш/2191 7 ГСД выходит в резерв Главставки Верховного Командования и к утру 16.12.41г. имеют задачу сосредоточится в районе Крюково. Согласно приказа №011 от 15.12.41 г. части 7 гсд выступили на следующие места сосредоточения:

1) 288 гсп с 82 обс выступили по маршруту Лыткино, Марьино, Жилино, Крюково, Красный Октябрь и к 12—00 сосредоточился в районе Красный Октябрь.

2) 219 гап с Заградбатальоном, Химротой и разведротой выступил по маршруту Табенки, Лыткино и дальше по маршруту 288 гсп, в 12—00 сосредоточился в районе Крюково.

3) 159 гсп выступил по маршруту Задорино, Табенки, Лыткино и дальше по маршруту 288 гсп и к 13.00 сосредоточился в районе Малино.

4) 30 гсп 106 осб выступил маршруту Соколово, Лыткино и далее по маршруту 288 гсп. к 14.00 сосредоточился в районе Каменка.

5) Опергруппа Штадива Акишкино с 17—00 Сходня. КП — Сходня.

ЖБД 7 ГСД: 16.12.1941 г. В течении дня части 7 гсд сосредоточившись на местах согласно

приказа №011 от 15.12.41 г. приводили свои хозяйства в порядок

219 гап районе Крюково, 288 гсп в районе Малино, 30 гсп в районе Каменка. КП — Сходня.

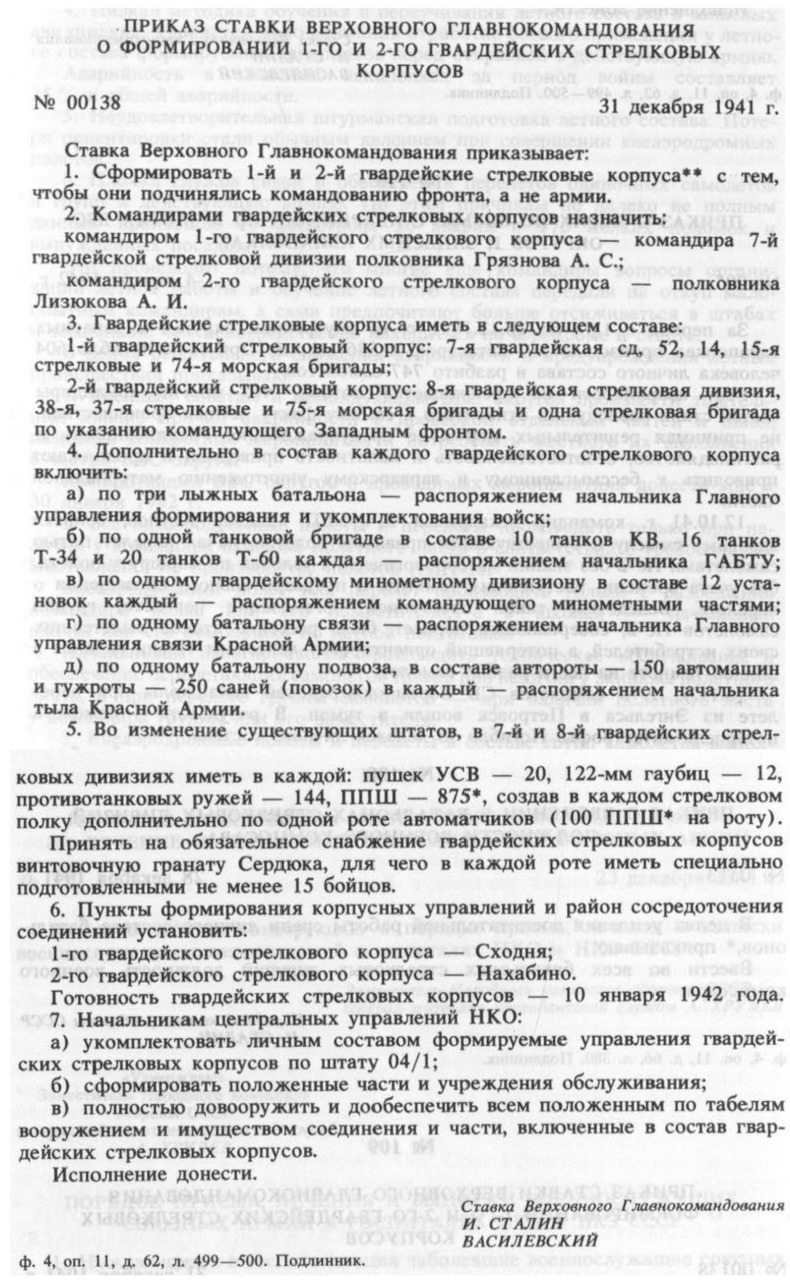

Приказом Ставки Верховного Главнокомандования N-00138 от 31 декабря 1941 года сформированы 1-й Гвардейский Стрелковый Корпус (1 ГСК) и 2-й Гвардейский Стрелковый Корпус (2 ГСК). 288-й гвардейский стрелковый полк в составе 7-й гвардейской стрелковой дивизии вошёл в состав 1-й гвардейского стрелкового корпуса.

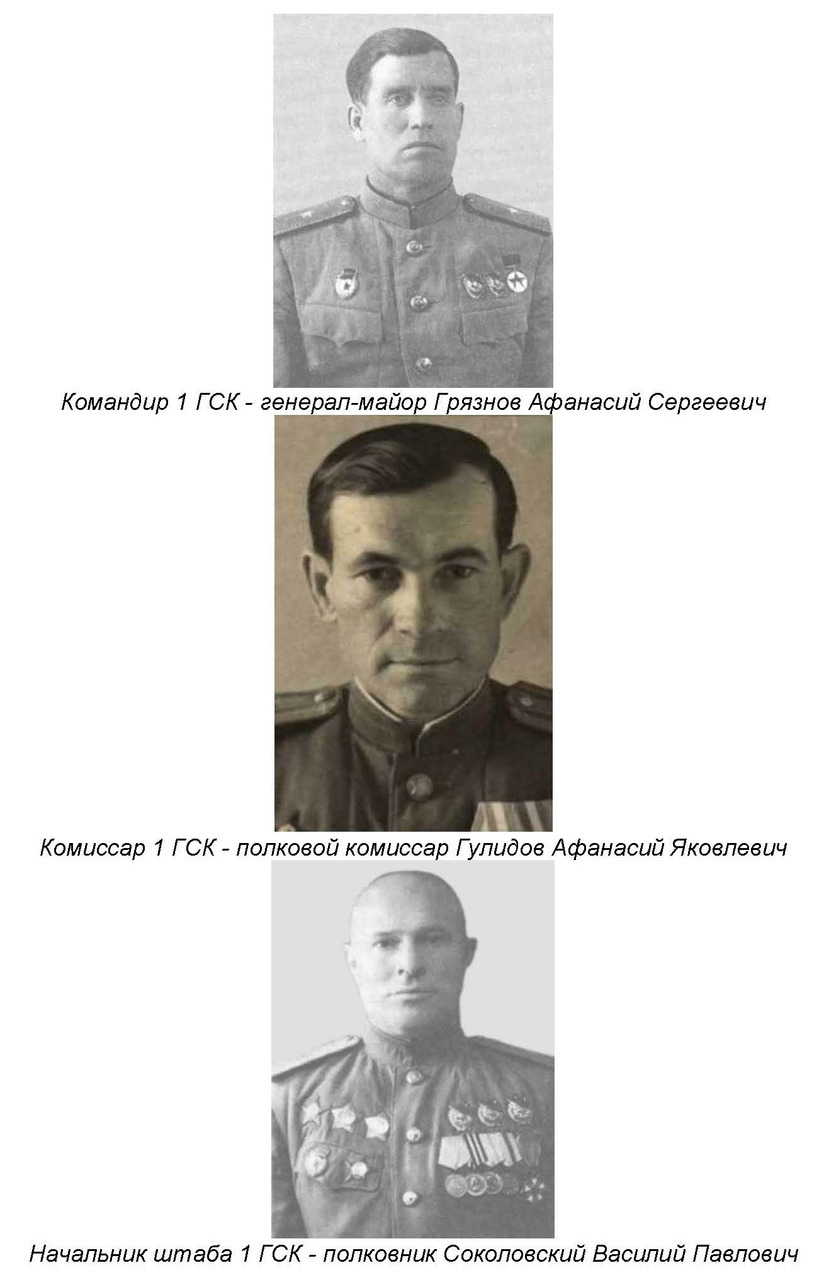

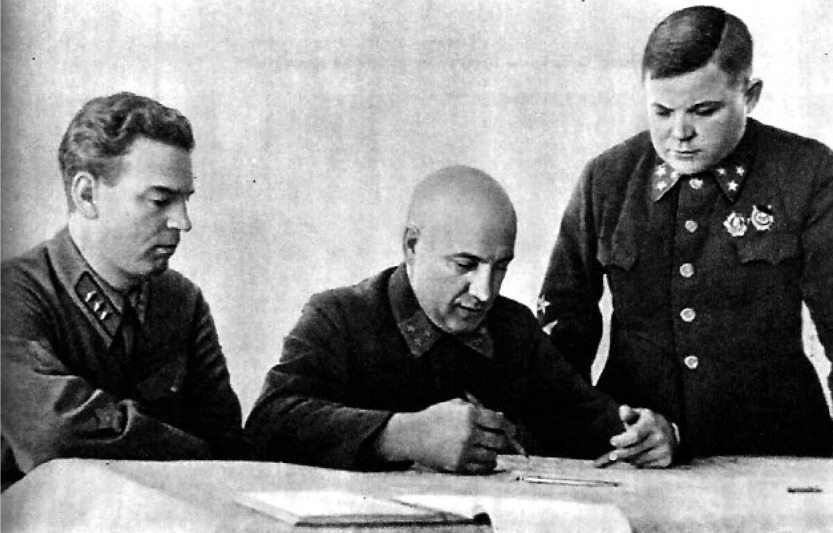

Командиром 1 ГСК назначен полковник Грязнов Афанасий Сергеевич (который ранее командовал 7 ГСД); военным комиссаром — полковой комиссар Гулидов; начальником штаба — полковник Соколовский.

На основании приказа Ставки Главного Командования полковнику Грязнову было присвоено звание — генерал-майор, сразу после вступления им в командования 1-м ГСК.

Боевое распоряжение №06/оп Штаб СЗФ 13.01.1942 г. 18.30:

1-й ГСК был сформирован на базе 1 особого стрелкового корпуса.

Приказом Ставки Верховного Главнокомандования N-006197 от 31 декабря 1941 года: к 5 января 1942 года был расформирован 1-й Особый Стрелковый Корпус, находившийся в ведении Московского Военного Округа. Учреждения и части обслуживания Управления Особого Стрелкового Корпуса были обращены на укомплектование формируемых гвардейских корпусов.

Созданные 1 ГСК и 2 ГСК были подчинены Северо-западному фронту специально для участия в Демянской наступательной операции 1942 г в Ленинградской области (нынешняя Новгородская область).

Позывные 1 ГСК на январь 1942 года:

С 8-го по 15-е января — Гром, с 16-го по 23-е — Ураган, с 24-го по 2 февраля — Комсомолец.

Командиром 7 ГСД, вместо Грязнова, был назначен полковник Бедин Ефим Васильевич; комиссаром дивизии временно — старший батальонный комиссар Поляков Аркадий Васильевич (ранее исполнявший обязанности начальника политотдела). С 23 января комиссаром дивизии назначен — полковой комиссар Сергеев Александр Яковлевич; начальником штаба 7 ГСД — гвардии майор Малиновский Иван Иванович.

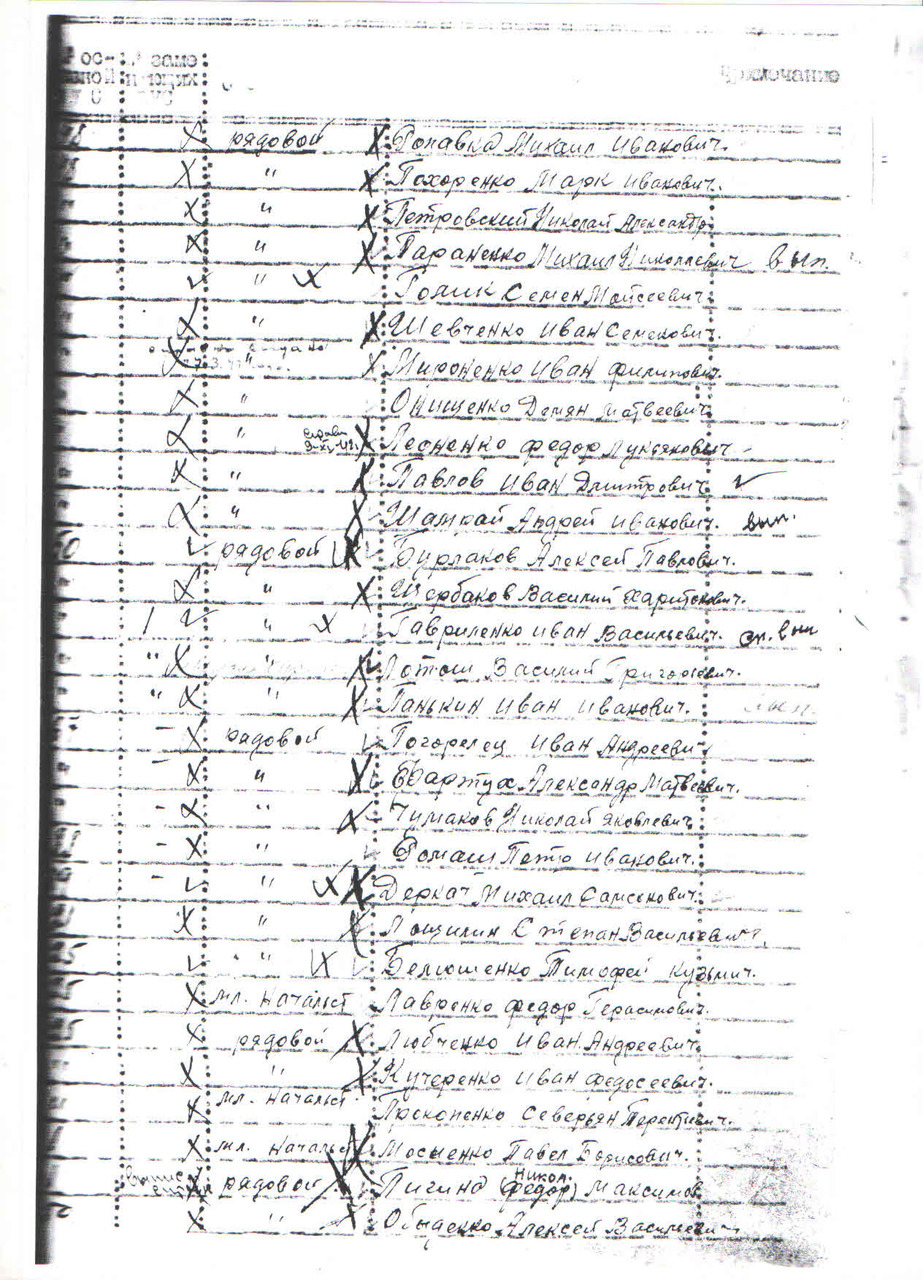

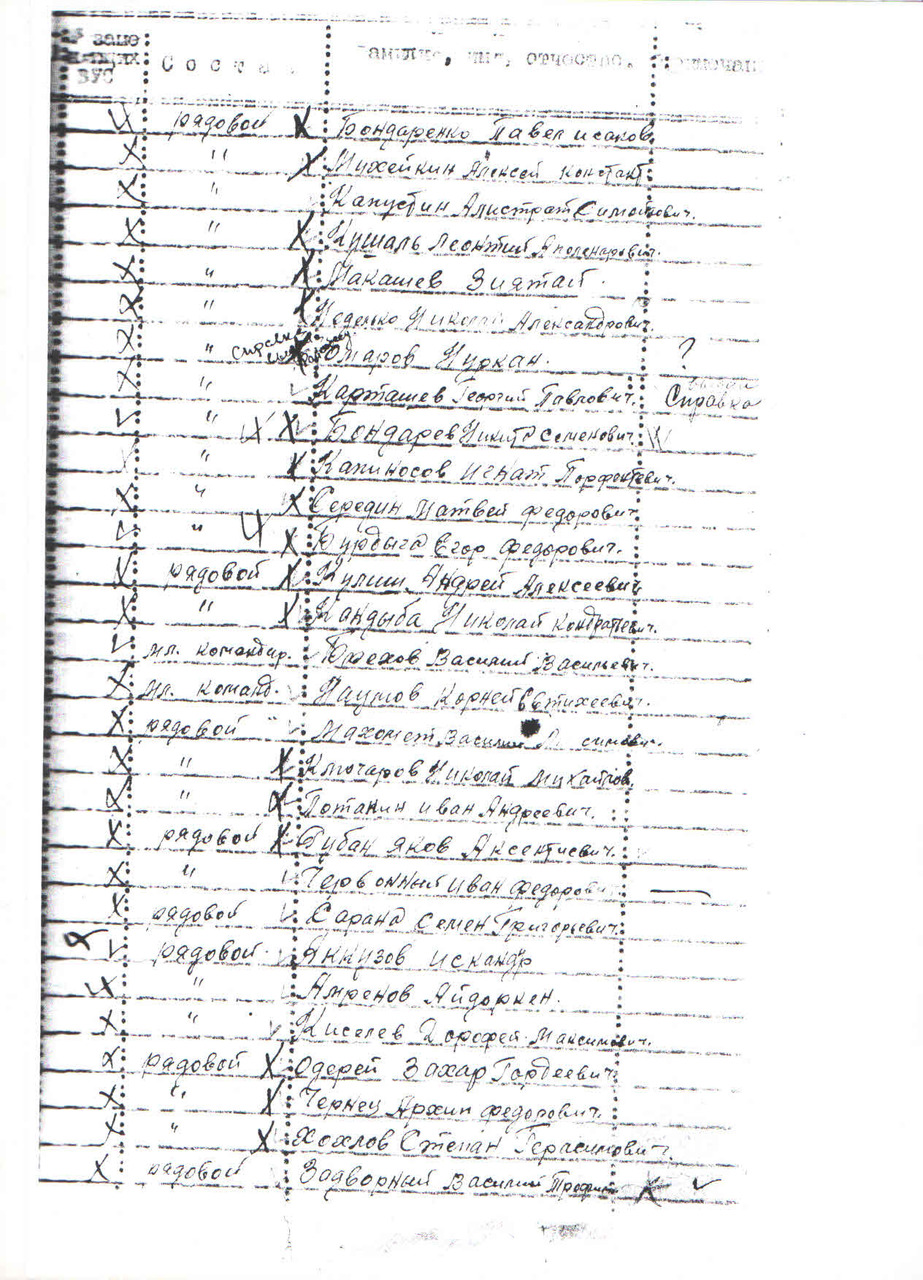

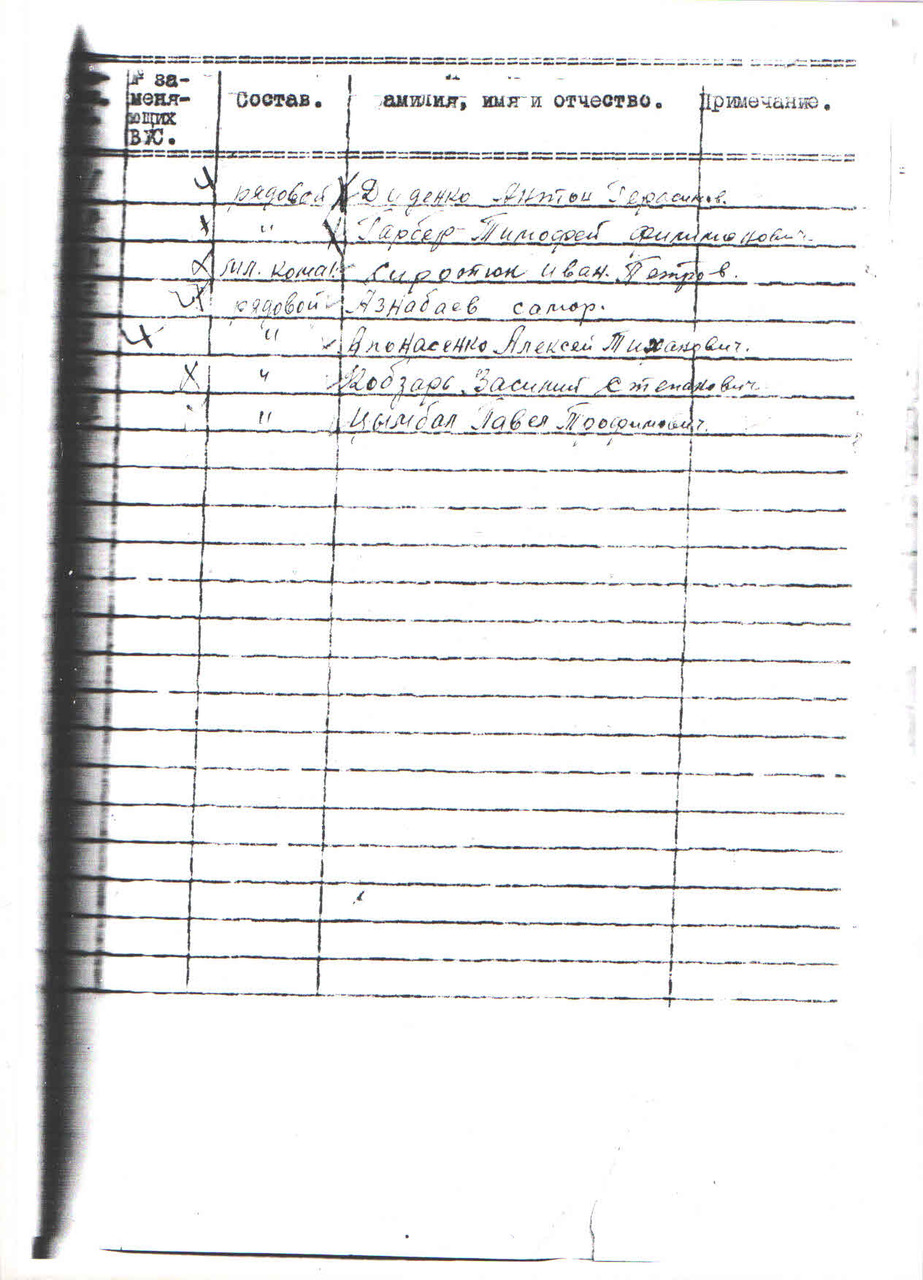

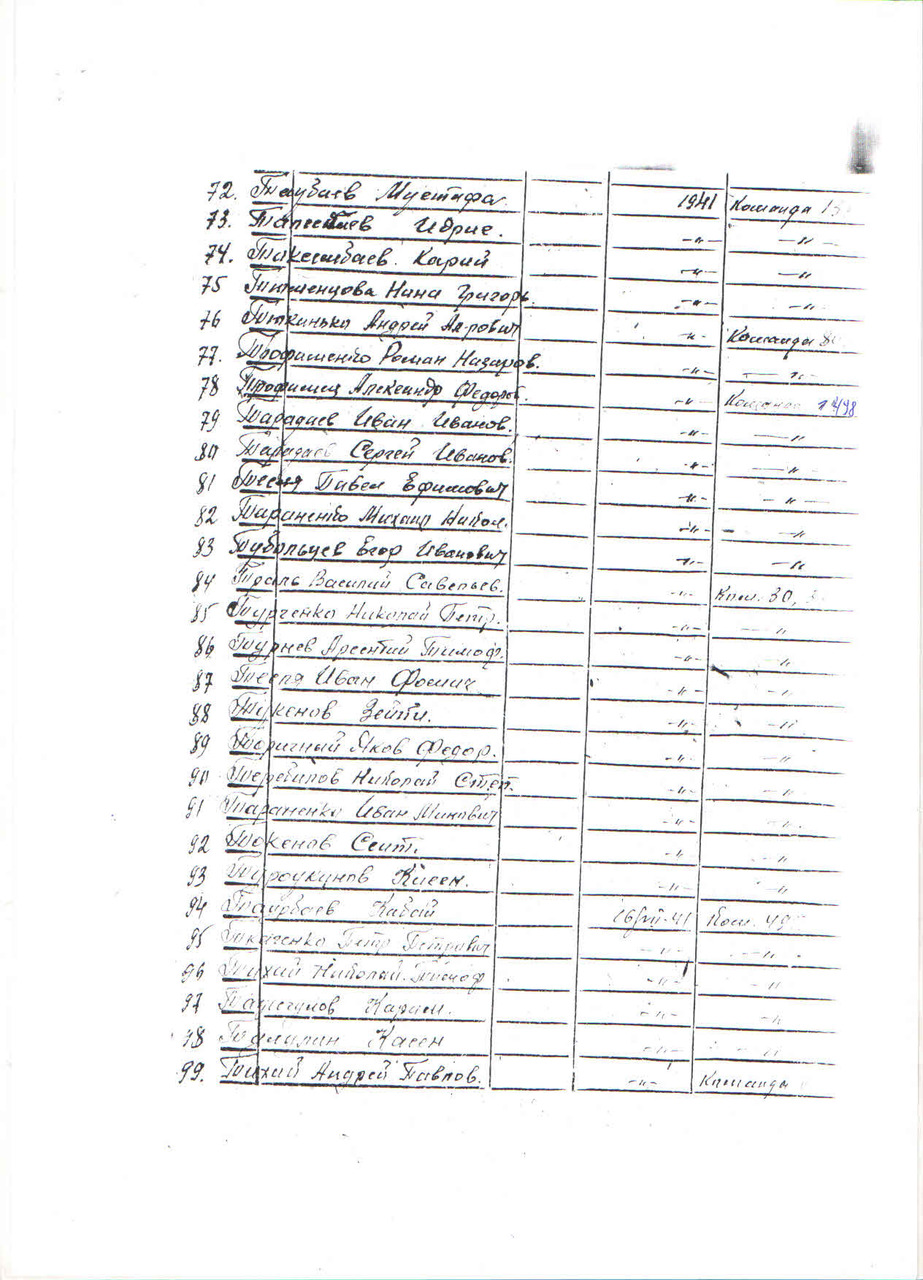

Тарадаев Сергей Иванович вместе с Иваном Ивановичем были зачислены в 1 стрелковую роту 1 стрелкового батальона 288-го гвардейского стрелкового полка 7-й гвардейской стрелковой дивизии.

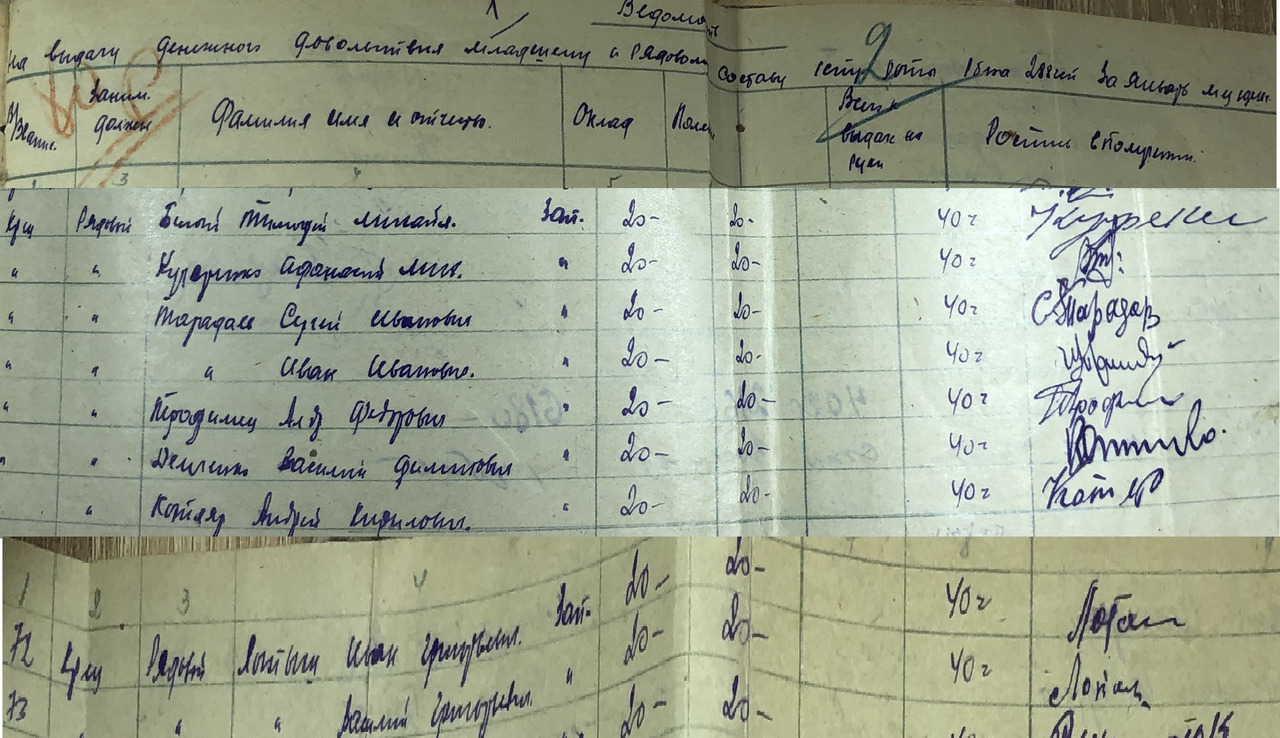

В документах Центрального Архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ) имеется Ф. 6163 с документами 26 ГСП.

В деле №7 «Ведомости на выдачу денежного содержания военнослужащим» есть списки подразделений полка. В «Ведомости на выдачу денежного довольствия младшему и рядовому составу 1 стрелковой роты 1 стрелкового батальона за январь 1942 года» значатся Тарадаев Сергей Иванович и Тарадаев Иван Иванович.

Вместе с ними из команды 1498 в 1-ю роту были зачислены: Белый Тимофей Михайлович, Кучеренко Афанасий Михайлович, Трофимец Александр Федорович, Демченко Василий Филиппович, Лотыш Василий Григорьевич, Лотыш Иван Григорьевич. Из их команды только Доля Егор Григорьевич был зачислен в 5-ю стрелковую роту 2-го стрелкового батальона.

В таких же ведомостях, но за декабрь 1941 года Тарадаев Сергей Иванович и Тарадаев Иван Иванович не значатся. Это подтверждает, то, что они прибыли в полк либо в конце декабря 1941 года, либо в самом начале января 1942 года.

Ведомости составлялись 15 числа каждого месяца, но в войну могли быть и другие варианты. На данной общей сводной ведомости полка стоит дата 15.1.42 г., а для каждого подразделения по отдельности — ничего нет, только месяц.

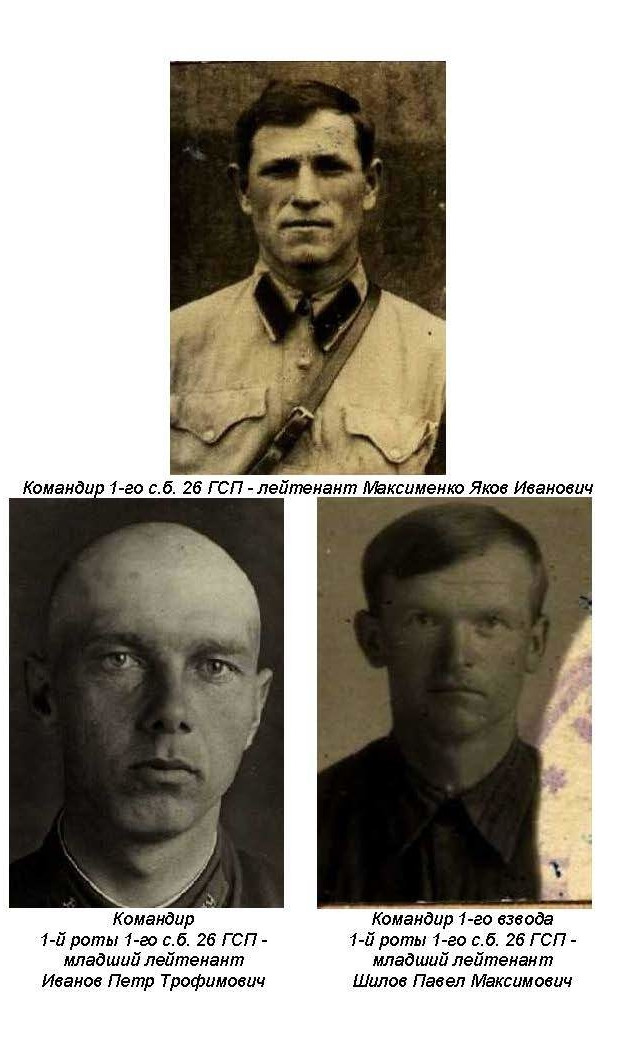

1-м стрелковым батальоном 288 ГСП в январе 1942 года командовал — лейтенант Максименко Яков Иванович.

1-й стрелковой ротой в этих боях командовал — младший лейтенант Иванов Петр Трофимович.

В роте было 3 стрелковых взвода.

1-м взводом 1-й стрелковой роты командовал — младший лейтенант Шилов Павел Максимович.

2-м взводом 1-й стрелковой роты командовал — младший лейтенант Виноградов Николай Васильевич. К сожалению, его фотографию найти не удалось.

3-м взводом 1-й стрелковой роты командовал — младший лейтенант Михеев Павел Михеевич. Его фотографии также нет.

В каком именно взводе 1-й стрелковой роты служил Сергей Иванович неизвестно. Но скорее всего они с братом служили в одном взводе, т.к. в списке записаны рядом. Ведомости на выдачу денежного содержания военнослужащим составлялись по подразделениям полка.

Боевое распоряжение №06/оп Штаб СЗФ 13.01.1942 г. 18.30:

Командующий войсками СЗФ ПРИКАЗАЛ:

1. 7 Гвардейскую стрелковую дивизию, после выгрузки на с. Крестцы и Разъезд №52, сосредоточить в районе Коробово, Осмоево, Буково, Мерлюгино, где и поступить в распоряжение 1 Гвардейского стрелкового корпуса. Штаб 1 ГСК — Княжий Бор. / 7 км. ю-зап. Зайцево/.

После выгрузки частей дивизии на ст. Крестцы — район сбора для них: Берёзка Харчевня, Долгий мост, Пристань; для частей, выгружающихся на разъезде №52, район сбора — Литвиново, Стар. Болотница, Долгий Бор, Ярково.

Маршрут следования в район сосредоточения: Крестцы, Харчевня, Зайцево, Кункино, Баложи, Коробово, Мерлюгино. Маршрут пройти в 2 ночных перехода по мере выгрузки, по эшелонно, по полкам, имея днёвки: для частей, выгрузившихся на разъезде №52 — Вины, Винский мех. лесопункт; для частей, выгрузившихся на ст. Крестцы — Осташево, Кункино, Жадиново. Штаб дивизии иметь — в Мерлюгино.

2. В целях быстроты совершения марша и сохранения в тайне сосредоточения войск:

а/ марши совершать только в ночное время, соблюдая при этом строжайшую маршевую дисциплину, приняв все меры противовоздушной маскировки. Движение автотранспорта производить только с затеменёнными или притушенными фарами.

б/ при расположении в районе сбора после выгрузки, в районе сосредоточения и на днёвке — тщательно маскировать транспортные средства и боевую материальную часть. Категорически запретить излишнее и бесцельное движение людей по району расположения. Костров не разводить.

в/ Для избежания пробок на дорогах, перед началом движения организовать на маршруте своими средствами службу регулирования и высылать вперёд по маршруту — команды для расчистки дорог от возможных снежных заносов

г/ использование радио запрещается

3. Продовольствие и горючее получать из ж.д. летучки — ст. Крестцы.

4. Топо-карты получить у представителя топо-отдела штаба СЗФ: на ст. Валдай.

5. Представитель оперотдела штаба СЗФ: на ст. Валдай — полковник Лукьянченко, на ст. Крестцы — майор Назаров, на разъезде №52 — майор Киселёв.

6. Представитель управления тыла СЗФ майор Абдула — на ст. Валдай.

Приложение: выписки из таблицы позывных.

Позывные 7 ГСД на январь 1942 года:

С 13-го по 15-е января — Аравия, с 16-го по 18-е — Балтика, с 19-го по 21-е — Колыма, с 22-го по 24-е — Амазонка, с 25-го по 27-е — Зима, с 28-го по 31-е — Грузия.

Начальник штаба СЗФ — генерал-лейтенант Н. Ватутин.

Журнал боевых действий 1 ГСК (ЖБД 1 ГСК):

11.01.1942 года. Получено предписание Генерального Штаба Красной Армии №151221 о погрузке 1 ГСК для переброски по железной дороге в пункт нового назначения.

Журнал боевых действий 7 ГСД (ЖБД 7 ГСД):

с 11 по 13.01.1942 года. Части 7 ГСД находясь в составе 1 ГСК продолжали получать пополнение и приводили свои хозяйства в боевой порядок.

14.01.1942 года. Части 7 ГСД согласно приказа командира 1 ГСК сосредоточились для погрузки на станциях Химки, Сходня, Крюково.

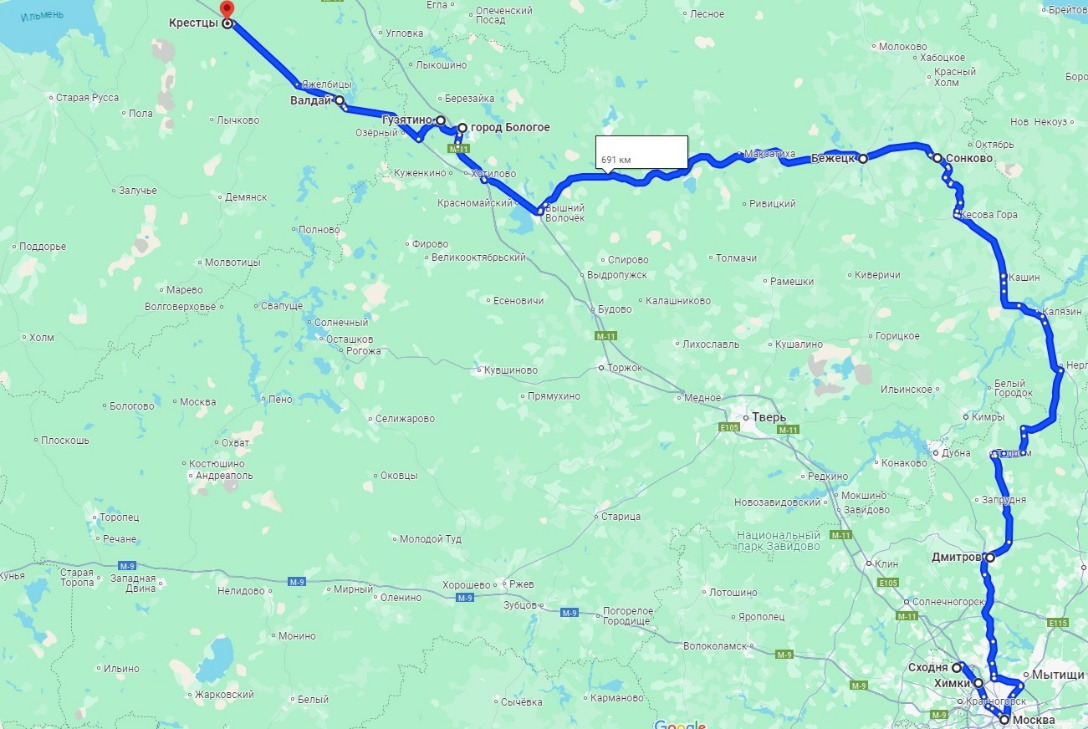

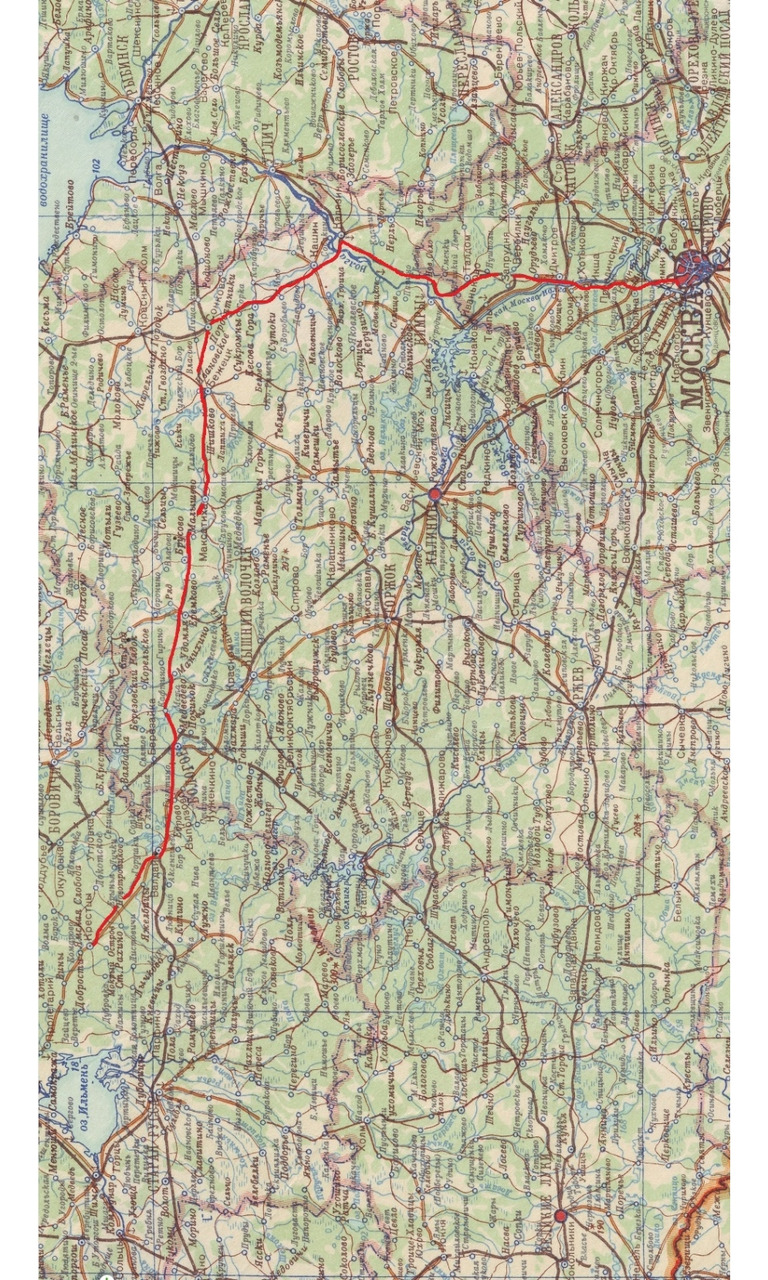

ЖБД 7 ГСД: С 15-го по 21.01.1942 г. Части 7 ГСД находились в движении в район сосредоточения по железной дороге (эшелоны №33145—33162) через Москву, Дмитров, Санково, Бежецк, Максатиха, Бологое, Гузятино, на Валдай и Крестцы, где производили выгрузку и двинулись своим ходом на места сосредоточения (восточный берег озера Ильмень).

Началась подготовка к наступлению.

Условия для подготовки были исключительно тяжелыми. Наивно полагать, что сильные морозы и снегопады мешали только немцам.

В мемуарах командующего Северо-Западного фронта генерала П. А. Курочкина мы можем прочитать: «Подвоз то и дело нарушался. Зима выдалась суровой, снежной. Метели настолько заносили немногочисленные пути, что войскам, двигавшимся вперед, приходилось с великим трудом прокладывать траншеи в огромных снежных напластованиях. Днем их расчищали, а ночью все заносило. По автомобильным дорогам машины двигались не быстрее 10–15 километров в час. В период сосредоточения снабжение войск хоть с трудом, но обеспечивалось. Но когда двигались вперед, условия подвоза еще больше ухудшались… Положение с боеприпасами, продовольствием и особенно с горючим оставляло желать лучшего.

На складах армий автобензина не имелось почти совсем, а в баках машин его оставалось в среднем меньше ползаправки. Нужно было побывать там, в зиму 1942-го, чтобы в полной мере оценить все многочисленные трудности, возникавшие на каждом шагу. Сильные морозы, снегопады, перебои в снабжении горюче-смазочными материалами, недостаток автотранспорта — все это затрудняло и замедляло сосредоточение войск. На переброску каждой дивизии требовалось пять-шесть суток вместо запланированных одних».

Особенно плохо было с обеспечением 1-го гвардейского стрелкового корпуса. 26 января находившийся там офицер Генерального штаба доносил начальнику Генерального штаба Б. П. Шапошникову: «1 ГСК в материально-техническом отношении не обеспечен для выполнения боевых заданий. Операция обречена на неудачу в связи с задержкой эшелонов в пути. Прошу операцию корпуса временно отменить».

Кроме нехватки боеприпасов, продовольствия в войсках фронта, в том числе и прибывающих соединениях, недоставало танков, а авиационные соединения насчитывали всего 110 исправных самолетов.

Бауыржан Момыш-улы, заместитель командира 1075-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской Панфиловской стрелковой дивизии, которая, начиная с 3 февраля 1942 года участвовала в создании внешнего кольца окружения немцев, в своей книге «За нами Москва. Записки офицера» так описывал передвижение войск:

«Февраль сорок второго года. Суровая русская зима. Глубокий снег. Мороз и остервенелый буран… Ветер, как одержимый, вздымает до серых туч белые смерчи, а небо, опрокинувшись на нас, метёт, метёт без устали. И так третий день.

Мы в походе. Мы должны дойти до указанной цели. Таков приказ.

Передо мной, еле различимая в снежной мгле, тянется колонна.

Снег забирается в рукава, за пазуху, забивает глаза, люди идут как-то боком, по косой, рассекая пространство плечом. Ветер хрустит обледенелыми полами шинелей, рвет их из стороны в сторону.

На мгновение ослабев, буран с новой силой набрасывается на идущих. И кажется, что всю колонну, как одного человека, относит в сторону. Люди берутся за руки, чтобы устоять против этого безумца. Идут дальше. Надо спешить.

Бедный конь подо мной то храпит, то мотает головой, пробивая стену бурана. Когда снежная пыль ослепляет его, он сбивается с дороги, проваливается и, барахтаясь, пытается выплыть из снежной волны.

Я слышу, нет, я скорей ощущаю стук копыт; кажется, будто я сам, собственной ногой, стал на твердую, промерзшую до звона землю. Ослабив поводья, подаюсь вперед. В середине колонны нагоняю верхового.

— Какой батальон? — стараюсь перекричать все ветры.

— Третий… — уносит метель ответ.

Наконец вдали, сквозь сумеречную молу, вырисовывается контур леса. К нему и тянемся мы с самого утра. Только там мы сможем найти приют на ночь. Спешим к нему, как к родному дому.

В лесу сумерки наступают раньше. Тень нагоняет тень, темной пеленой заволакивает лесную чащу.

Надо торопиться, как бы сумерки не опередили нас.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.