Он играет им всем, ты играешь ему,

Так позволь, я сыграю тебе.

Борис Гребенщиков. Контрданс

Предисловие

Новая форма книги найдена, и найдена, мне кажется, вовремя.

Во-первых, это книга-приглашение «в клуб» любящих нашу удивительную профессию, чтобы осмыслять терапевтическую практику вместе, с дружелюбием и взаимной поддержкой. И такое возможно! Вы удивитесь, но можно и группы вести так, что за всей их пресловутой «динамикой» главной ценностью будет способность к контактному высказыванию, учитывающему Другого. Надежда так делает — и в книге раскрывает, как.

Во-вторых, это книга-workshop, встроенная в повествование мастерская — приглашение непосредственно переживать теорию. Именно так и Перлз с Гудманом начинают «Теорию гештальт-терапии», помните? С первого же параграфа нам предлагается пропускать через себя то, о чем думаем: если говорим о единстве «организм/среда», то это не должно быть абстракцией; ведь вот предметы в овале нашего зрения обретают ясные очертания не иначе как проходя через включенность Self — и так весь наш мир структурируется («гештальтируется») вместе с нами, проходя наше форматирование. Self оказывается связующим элементом бытия, вовлекающимся в формирование осмысленных структур жизни.

Надежда — практик с серьезным опытом работы в гештальт-подходе, индивидуальной и с группами, терапевтической и супервизионной — щедро делится своими наработками. Важно, что это не просто «полезные техники», а глубокое осмысление метода и выстраивание мостов между современными практическими методиками и революционной новизной мироощущения, заданного нашей базовой теорией. Я покажу эту намеченную в книге связь более отчетливо. Знакомя со своей методикой написания терапевтических сказок, автор упоминает «зону комфорта», столь полюбившуюся популярной психологии, плавно подводя к пониманию, что анекдот «Призывающие выйти из зоны комфорта, подскажите, как в нее сначала попасть?» — сущая правда. Ведь человек живет, по Перлзу-Гудману, в хронической аварийной ситуации низкой интенсивности, ощущая ее как аварийную и при этом цепляясь за привычную нераскрытость ее опасности. На терапевтической сессии мы предлагаем в безопасных условиях раскрыть то, что поднимает тревогу, позволив себе поискать лучшую форму. Но раскрыть не насильно, не вламываясь, «круша сопротивления топором», а — пробуждая живой интерес человека к самому себе, разворачивая его любопытство к тому, как устроено его сопротивление. Автор подчеркивает, что мы с уважением относимся к нежеланию клиента куда-то идти. Сопротивление указывает нам, где именно спрятано вытеснение, оно чрезвычайно ценно! Так мы увидим, где нужно поддержать внимание человека к его обычно прикрытым процессам, и сможем возбудить любопытство к его уникальному Self.

Книга поднимает важные и тревожные темы: что мы передаем студентам гештальта, как мы, тренеры, супервизоры — профессионалы, которые должны наш метод любить и хорошо понимать — можем развивать его, оставаясь верными его сути, а не выдавая за него шаблонные техники, от которых приличные люди вздрагивают при слове «гештальт».

Один из центральных вопросов: как трансформировать позицию наблюдателя, оценивающего цикл контакта клиента, в бытие вместе? Уже это делает книгу ценной, а в ней много такого. Автор предлагает задуматься, как именно преподавать гештальт, ведь его теория предполагает принципиальную перестройку мировидения, а это не происходит быстро и, главное, требует вчувствования и системного пересмотра всего, что привычно. Нам стоит вместе об этом думать.

Нельзя не сказать о мастерстве автора в работе с метафорами. Я сама побывала на тематическом курсе Надежды и видела, как она ловит их с чуткостью истинного филолога и предъявляет тебе с деликатной живостью включенного в тебя друга, это тонкое и сердечное мастерство.

Я не все перечислила — читайте, это книга дивной щедрости!

Яна Ларионова

Книга-workshop: творческий путь гештальтиста

Дорогие коллеги, я впервые оформляю свои профессиональные идеи в виде книги. Мой любимый формат — мастер-класс на конференции. Мне нравится, когда все можно проверять на практике и смотреть: работает — не работает? И без диалога — никуда! Скучно говорить не получая отклика. Онлайн-семинары годятся. Даже когда мы разбросаны по всему миру, практику и диалог организовать легко: нужно лишь включить камеру и микрофон.

А тут — книга… Я чувствую, что говорю-говорю-говорю. Не могу отделаться от ощущения, что книга звучит, упорно оставаясь рассказанной, а не написанной. Но это мелочи. А вот по-настоящему мне не хватает именно вас! Закрываю глаза и вижу, как мы беседуем на кофе-брейке крутой конференции с офигенными спикерами: делимся своими впечатлениями, говорим о том, что зацепило, вдохновило или выбесило. По-всякому же бывает.

Есть важные для меня темы в нашей профессиональной жизни, которые хочется обсудить.

Каждая находка, каждая идея, метод или упражнение, которыми я делюсь в этой книге, начинались с трудностей и тупиков: не работает, не получается, мы никуда не двигаемся с клиентом… Можно сказать, что трудные клиенты «вынудили» меня найти и осмыслить все то, чем я сейчас делюсь с вами.

Найти выход из тупика — хорошо, но недостаточно. В изоляции ни один профессионал долго не протянет. Моя книга — это шаги навстречу. Мне важно знать, как вам мои идеи. Я надеюсь на ваш отклик!

Начну с размышлений о терапевтических отношениях. Нет отношений — и все остальное становится лишь имитацией процесса. Отношения в нашей работе — как базовая техника шага в танго: можно шлифовать бесконечно.

Во второй части будет много практики по работе с клиентскими метафорами: индивидуально, с парой и в группе. Навык замечать метафоры дает нам очень много: метафора снимает противоречие между вербальным и телесным. Метафора клиента позволяет не только услышать его рассказ, но также увидеть и ощутить ситуацию так, как она переживается говорящим. Телесность и уникальность клиентских метафор приводят к точным и элегантным решениям, идеально подходящим человеку в его конкретной ситуации, как костюм, сшитый на заказ. Это гораздо лучше, чем «масс-маркет»!

Рассказывать об «инструментах» гораздо проще, чем о непростом становлении в профессии. Но ведь я приглашаю вас в гештальтистский клуб, а не просто предлагаю «каталог методик». Поэтому не стоит избегать острых и болезненных тем.

А под занавес я предлагаю вам то, что для себя называю «музыкальность терапии» в противовес терапевтичности музыки. Как увидеть привычный процесс построения контакта с клиентом через призму того, что вы любите вне работы? Маргерита Спаньоло Лобб не устает говорить о танце терапевта и клиента. Мне нравится образ совместного музицирования в стиле джазовой импровизации. А что ближе вам? Изобретать свое может каждый, но особенно интересно может быть опытным терапевтам, со своим стилем и обширной практикой. Последняя часть книги посвящена поискам ответа на вопрос: куда идти, когда все хорошо?

Тут собран материал, которого бы хватило на десятки мастер-классов. Но все так и останется лежать мертвым грузом, если не делиться, не обмениваться с коллегами. Поэтому я приглашаю вас на кофе-брейк со мной: реальный или виртуальный. Давайте говорить друг с другом о нашем любимом деле!

Надежда Зейглиш, гештальт-терапевт, супервизор

+371 26157422

n.zeiglis@gmail.com

Часть I

Терапевтические отношения: благодаря чему терапия работает?

Как работает гештальт-терапия? Что является движущей силой терапевтического процесса? Что способствует тому, чтобы терапия имела смысл для клиента? Полагаю, что эти вопросы возникают у всех, кто… Тут я приторможу. Интересно, как вы для себя формулируете то, чем занимаетесь? Что говорите клиентам, если они спрашивают? Как звучит ваше профессиональное: «Я тот, кто…»?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Самое важное для меня на данный момент: воспринимать и откликаться. Восприимчивость — это особый вид чувствительности. Просто чувствительный человек может утонуть в своих переживаниях, становясь импульсивным. Такая захваченность эмоциями не дает увидеть другого. Терапевт способен оставаться в контакте, испытывая порой очень сильные чувства. А отклик… Это уникальный сплав личного и профессионального в терапевте, рожденный в непосредственном контакте с клиентом. Что, когда и в какой степени будет включено в наш отклик — зависит от ситуации. Если мы начинаем откликаться шаблонно, значит, костенеем, и терапевтические отношения становятся безжизненными.

Излагать в виде готового текста теорию, методологию и философское обоснование гештальт-терапии гораздо проще, чем говорить о терапевтических отношениях. Понятия — универсальны, а отношения — уникальны. Кем вы себя видите, когда задумываетесь о терапевтических отношениях?

Тем, у кого только что прошла первая настоящая сессия с так называемым «клиентом с улицы»?

Или вы тот самый клиент, который не очень еще понимает, как тут все работает?

Или вы матерый клиент, прошедший все и вся и уже сам готовый объяснить терапевту, что ему следует делать?

Или вы тот, к кому пришел на супервизию студент, воодушевленный своими первыми самостоятельными шагами в профессии? Или вы уже давно работаете и как-то все стало повторяться и утомлять?

Как же по-разному воспринимается терапевтический процесс в зависимости от точки зрения. Я буду учитывать эти различия, усаживаясь по очереди на разные «стулья». Какой фокус вам ближе сегодня?

Что острее всего волнует студентов, которые только начинают осваивать профессию?

О чем задумываются опытные коллеги в периоды кризисов? Не секрет, что работа с трудными клиентами отлично стимулирует профессиональный рост.

Как процесс построения терапевтических отношений видят преподаватели, которые помогают студентам шаг за шагом продвигаться к овладению нашей прекрасной, но непростой профессией?

Есть любопытство и у клиентов: а как это работает? Поможет ли мне? Что такого делает этот терапевт, чего не могут мои друзья или chat gpt? Зачем мне ходить на терапию? В чем ее уникальность?

Терапия — это про изменения. Человек, которого все устраивает в жизни, вряд ли захочет тратить время и деньги на регулярные визиты к специалисту.

Но что именно и как меняется в процессе терапии? Мне нравится краткое и емкое определение Елены Петровой, которая считает, что цель терапии — это восстановление способности к контакту. Чем терапевт может быть полезен или не полезен в этом процессе? Какие наши профессиональные установки могут быть разрушительны для контакта? Обо всем этом пойдет речь в главе, посвященной входу в профессию. Как мы обучались? С чем вышли из обучающих программ? Что прошло проверку практикой, а что мешает работать? За что наши клиенты могут быть благодарны нашим преподавателям, а за что — нет?

Пора от вопросов переходить к ответам.

Глава 1. Экспертность или взаимодействие: стратегии обучения и работы

Когда мы интерпретируем происходящее как прерывание контакта, это всегда субъективное, оценочное суждение по поводу другого вовлеченного человека.

Джордж Воллантс. Терапия ситуации

Давайте посмотрим на то, как содержание учебных программ может влиять на стилистику терапевтических отношений. Казалось бы, все просто: теоретическая база гештальт-терапии достаточно хорошо разработана, и каждый интересующийся может получить четкое представление о том, что такое цикл контакта, из каких этапов он состоит, какие способы срыва контакта наиболее характерны для каждого этапа. У студентов, которые знакомятся с этим пластом теории, постепенно вырисовываются в голове две картины:

• как оно должно быть «по учебнику»;

• какие отклонения от «должно быть» встречаются у клиентов.

Если совсем упростить, то получается всего два слова: норма и патология. Как в медицине.

Опираясь на собственный студенческий опыт и супервизируя студентов, которые сейчас обучаются в программе подготовки гештальт-терапевтов, могу сказать, что формирование представлений о сути терапевтического процесса начинается вот с таких установок:

• цикл контакта — это путь, который должен быть пройден от начала и до конца;

• проблемы клиента заключаются в том, что он на это не способен, застревая на каком-то этапе.

Следовательно, у терапевта две важнейшие задачи:

• определить, где именно клиент застревает (диагностическая);

• помочь ему осознать свое застревание и продвинуться дальше (собственно терапевтическая).

Грубо говоря, пройденный от начала до конца цикл контакта является хорошим, правильным, а прерванный — соответственно, плохим и неправильным.

Это очень упрощенная схема. Ее плюсы в четкости, ясности и наглядности. Минусы — в оценочности и нереалистичности. Терапевт может легко уйти в позицию наблюдателя, внимательно следящего за процессами клиента. Если при этом сравнивать контактирование клиента с «эталонным» процессом из учебника, то оценочность и объектность — неизбежны.

Так формируется медицинская модель отношений, в которой терапевт — оценивающий диагност, а клиенту (тогда уже пациенту) — отводится роль объекта наблюдений. Любая схема упрощает реальный процесс. Обучение закономерно требует такой схематизации, так как сложно сразу увидеть множество взаимосвязанных и взаимовлияющих факторов. Но если речь идет о гештальт-терапии, которая опирается на теорию поля, творческое урегулирование и диалог, то нужно идти дальше, покидая ясность простых схем ради живого процесса.

Психотерапия от медицины отличается тем, что не существует психотерапевтического морга, куда можно отвести студентов и, расчленив на составляющие, наглядно продемонстрировать, как устроены отношения. Но наглядность нужна. Для этого создают схемы. Разложить на составляющие можно только неживое. Живое — целостно. Это всегда я-и-другой, я-и-среда. Целостное взаимодействие и взаимовлияние в терапии немыслимо из позиции терапевта-наблюдателя. Все, что происходит здесь и сейчас в кабинете, — это про нас обоих, а не только про клиента.

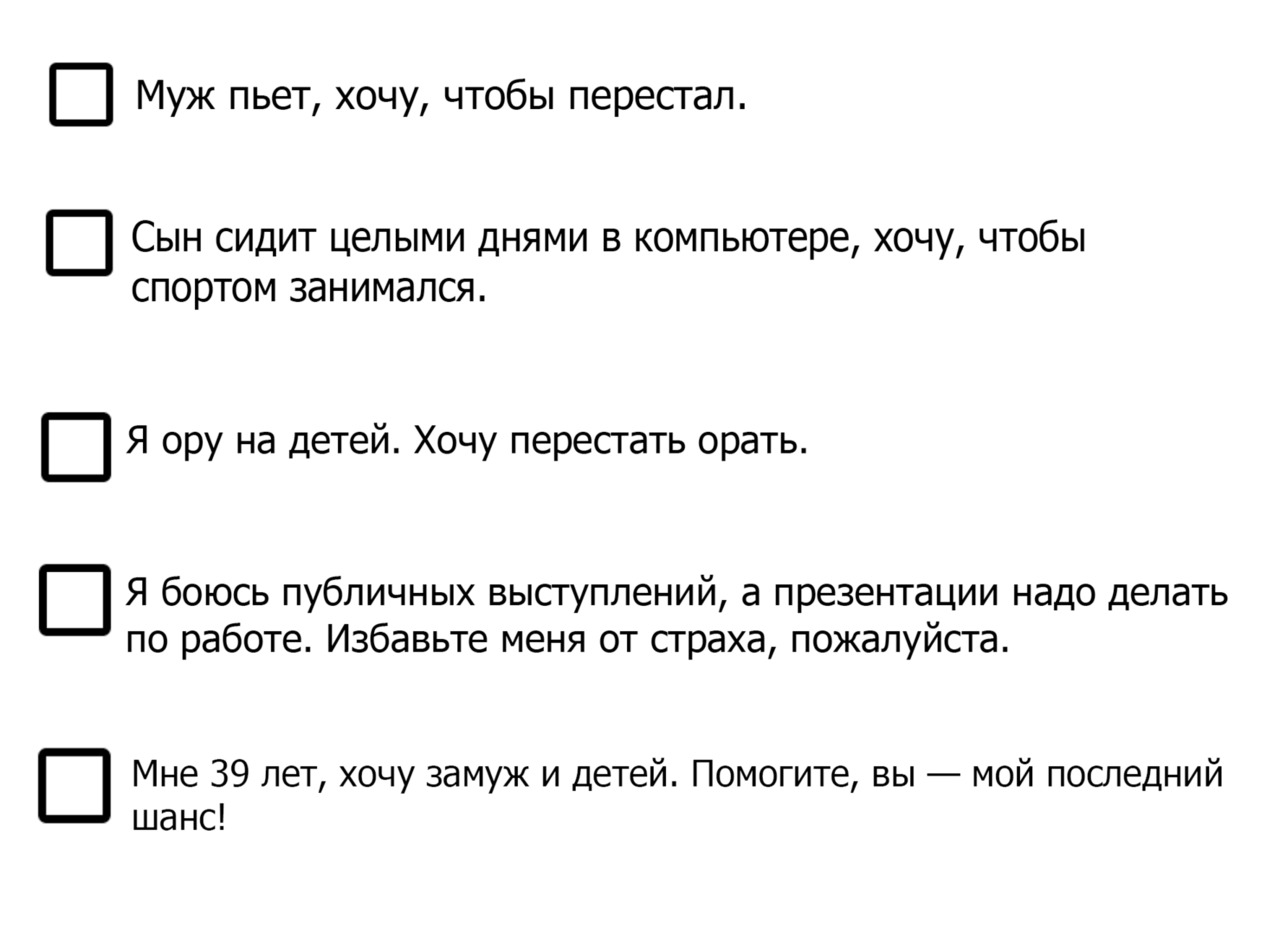

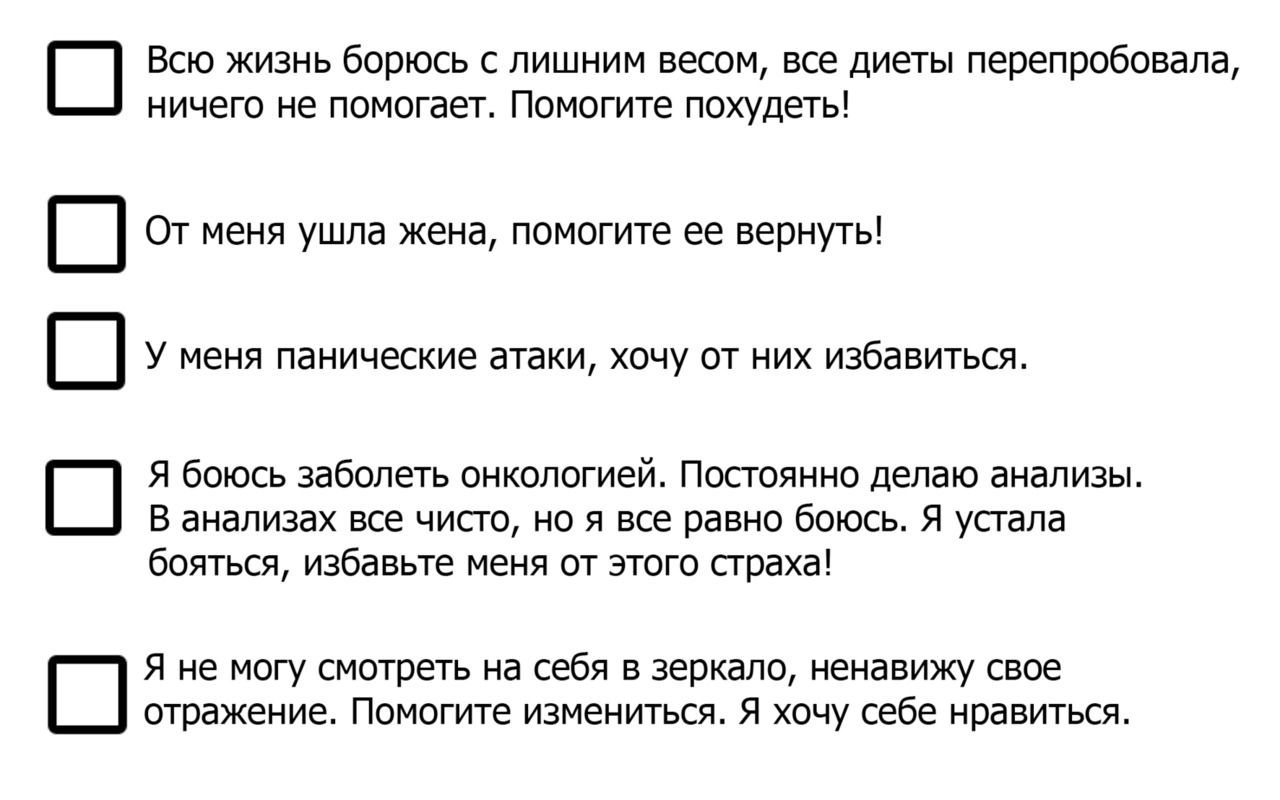

К нам может прийти клиент и начать жаловаться на тех, кто плохо с ним поступает: игнорирует, обесценивает, отвергает. От терапевта он будет запрашивать инструкции, как изменить проблемное поведение близких. Классическая фраза: «Хочу, чтобы он (она)…»

Придется потрудиться, чтобы трансформировать жалобы на других в интерес к собственному росту. Легко ли это? В теории — да, нужно лишь помочь клиенту осознать его собственную роль в происходящем и взять на себя ответственность за собственную жизнь.

А на практике? Каково это — быть тем, кого приглашают в отношения по типу Треугольника Карпмана? Какие тут есть искушения и ловушки? Вы никогда не злились на тех, кто обижает вашего клиента, а потом и на него самого? Никогда не обнаруживали себя втянутыми в привычный для клиента сценарий отношений? Нейтральность возможна, когда занимаешься консультированием или исследованиями. Глубокая работа — требует включенности в то, что происходит здесь и сейчас. Нейтральность и отстраненность терапевта будут «защищать» терапевтические отношения от живой актуальности: в них никогда не проявятся боль и проблемы клиента. Получить новый опыт в том, что мучительно и непреодолимо, с нейтральным терапевтом невозможно. Понимание про там и тогда полезно, но его недостаточно. Если мы не можем откликаться живо и целостно на происходящее здесь и сейчас, то chat gpt — отличная нам замена.

Клиенты, склонные к самообвинениям, тоже не редкость. Они приходят в терапию «исправляться», считая себя корнем всех проблем. Есть те, кто винит себя за разрушенные отношения, забывая, что для танго нужны двое. Из позиции наблюдателя мы прекрасно видим все механизмы прерывания контакта. Перед нами как на ладони их переносы и сопротивления. И клиенты сами просят сказать, что же с ними не так. Соглашаться ли на такой запрос, подкрепляя самообвинения? Будут ли в такой ситуации наши наблюдения полезны для развития терапевтических отношений? Или мы просто впишемся в существующую картину мира клиента, подпитав его гиперответственность своими «объективными наблюдениями»?

Кого бы клиент ни обвинял у нас на глазах, себя или других, выбор за нами: нейтральное отстраненное наблюдение или включенное взаимодействие на границе контакта? Хорошо, если у терапевта есть выбор и он делается осознанно. Хуже, когда нейтральность, безэмоциональность и аналитичность прописаны как норма, а живой отклик терапевта трактуется как ошибка и несдержанность.

Как могла возникнуть идея, что нейтральность терапевта — это хорошо? Могло сказаться влияние психоаналитического «чистого экрана». А еще? Возможно, не обошлось без любимой пищевой метафоры Перлза. В отношениях с едой вся ответственность за процесс целиком лежит на человеке, ведь еда — объект, а не партнер. Но разве терапия — это процесс манипуляций с объектами, который терапевт наблюдает и оценивает? Очень надеюсь, что нет. Тогда почему студентам до сих пор цикл контакта объясняют на примере яблока?

Так проще? Поглощение идей, теорий, концепций, так называемый «ментальный метаболизм» тоже объектен. Человек сам ответственен за то, как он обойдется с поступающей информацией: проглотит не жуя или осмыслит, присвоив ценное и отвергнув пустое?

Для первого знакомства с процессом контактирования пищевой метафоры достаточно, но останавливаться на этом нельзя. Вот грызу я свое яблоко, пережевываю, хорошо мне, готовлюсь проглотить, и тут звонок из школы: классный руководитель дочери хочет меня видеть. Заметьте, не я этот звонок инициировала. Это как-то не по учебнику! На лекциях ведь рассказывают, что цикл контакта начинается с того, что спокойный и расслабленный человек с нулевым уровнем энергии вдруг ощущает дискомфорт в глубинах организма. Пока идет скрупулезная дифференциация дискомфорта с целью обнаружения потребности, весь окружающий мир затаив дыхание ждет, когда же его заметят в фазе ориентации? Когда же можно будет поучаствовать в финальном контакте? В реальной жизни все гораздо сложнее, чем в ситуации с информацией или яблоком. Как минимум полезно различать, идет ли начало возбуждения изнутри или инициировано извне?

На одном из архивных видео Фриц Перлз говорит девушке-подростку: «Что ты видишь?»

Девушка отвечает: «Я вижу их враждебность».

Перлз конфронтирует с ней: «Ты их не видишь. Ты их воображаешь. Используй свои глаза!»

Девушка поднимает голову и смотрит в зал. Можно увидеть ее глаза. Хотя бы один. Второй все еще скрыт челкой. Она улыбается и говорит: «Это просто люди, и они просто сидят!»

Куда делась воображаемая, но такая реальная для девушки враждебность окружения? Исчезла без следа, «как сон, как утренний туман». Что этому способствовало? Вера Перлза в клиентку и его прямое указание: «Используй свои глаза»?

Мы можем бояться мира и наделять его огромной силой, опасаясь поднять на него взгляд. И как же будет разворачиваться наш цикл контакта с таким «ужасным» миром? Какие потребности актуализируются? Когда безопасность превыше всего, нужно бежать, прятаться и замирать. Так что же делать: воображать враждебный мир и бояться того, что навоображаешь, или посмотреть вокруг, становясь… Какой? Полагаю, что новой и неизвестной себе, если привычно было бояться.

«Использовать свои глаза» — какая это фаза цикла контакта? Перлз предлагает ориентироваться в мире? Но ведь из состояния «бытия во враждебном мире» тоже происходила ориентация? Так что же изменилось? На основании какого опыта девушка смогла сказать: «Это просто люди, и они просто сидят»?

Обнаружение себя в контакте с другими Перлз назвал мини-сатори. Я бы назвала это Встречей, которая про Я-Ты-Мы.

В мире объектов человек одинок. Даже прекрасно удовлетворяя свои потребности, можно оставаться одиноким. Только способность встретиться с другим человеком позволяет выйти из рутины и одиночества, ведь встреча — это то новое, что рождается прямо сейчас: Я становлюсь тем, кто видит Тебя, а Ты становишься тем, кто видит Меня. Невозможно знать заранее, как эта встреча нас изменит.

Будь у клиента готовность к встрече, которая полна неопределенности, он бы к нам не пришел. Терапия, восстанавливающая способность к встрече, будет в корне отличаться от поддержки контролируемого удовлетворения своих потребностей с прогнозируемым результатом. Может быть, в учебных программах стоит поменьше внимания уделять интроспекции потребностей? Ведь так мы обнаружим лишь свой вчерашний день и себя вчерашних. А если посмотреть вокруг, можно заметить себя-в-мире-сейчас и довериться актуальному процессу.

Реальный мир непрерывно меняется, но наши представления о нем и о себе могут застывать. В терапии мы часто с этим встречаемся. Застыл ли человек в слабости и беспомощности или, напротив, героически справляется со всем в одиночку — оба в равной степени нуждаются в трансформации привычных схем. Ни за что не отвечать и отвечать за все — это крайности. Говорить о балансе в отношениях важно, но недостаточно. Необходимо прожить и ощутить это новое распределение ответственности, а не только обсудить его характеристики. Поэтому важно сделать наш рабочий альянс действительно новым опытом.

• Для этого придется отказаться от упрощенных схем, дающих иллюзию знания о том, «как правильно».

• Перестать сравнивать живого человека с эталоном из учебника.

• Выйти из парадигмы оценивания: «правильно-неправильно», отказавшись от роли «эксперта».

А с чем тогда остается терапевт, если от всего этого откажется? Не приведет ли это к дезориентации и утрате терапевтической позиции? На что сможет опираться терапевт, лишенный привычных схем и представлений о норме, с точки зрения которых привык наблюдать за клиентом?

• У терапевта остается он сам, со своим навыком осознанности и чувствительности.

• У терапевта остается его способность видеть клиента, чувствовать и осознавать себя, замечая происходящее «в пространстве между».

• И самое главное — остается интерес к терапии как к целостному процессу, в который он тоже включен.

Мне хочется поделиться вопросами, которые Лора Перлз считала полезными для терапевта. Процитирую их по книге Джорджа Воллантса «Терапия ситуации». Я бесконечно благодарна Елене Юрьевне Петровой, которая не только способствовала переводу этой книги на русский язык, но и привезла ее в Ригу. (Без нее я бы не стала тем, кто я есть сейчас, и не делилась бы с вами своим взглядом на терапевтические отношения.)

В 1992 году в интервью с Дэниелом Розенблаттом Лора Перлз подчеркнула, что важно «понимать сопротивления как содействия чему-то. В чем состоит функция сопротивления в данный момент? Что это дает? Или что это давало раньше и что хочется сейчас повторить? В чем цель подобного способа контактирования?»

Слова «в данный момент» выделены не случайно. В данный момент — это означает вот прямо здесь и сейчас, в этом кабинете, со мной. Что клиент пытается сделать? Чего он хочет? И как это откликается во мне?

Присутствие и включенность в такой процесс требуют от терапевта навыка замечать и использовать в работе свой телесный и эмоциональный отклик на происходящее в сессии. Быть в контакте с теоретическим материалом вместо идовских проявлений проще и спокойнее. Наблюдение за процессом работы с целью распознать и назвать то, о чем говорили преподаватели на семинаре, — прекрасное занятие во время демо-сессий на конференции. Но если мы продолжим заниматься тем же самым, сидя напротив своего клиента, это будет разрушительно для терапевтических отношений. Люди приходят к нам со своим опытом контактирования в надежде на изменения. Приходят потому, что их больше не устраивает то, как получается действовать в жизни. Как терапевт может способствовать изменениям?

Для ответа на этот вопрос снова процитирую Воллантса:

«Задача гештальт-терапевта состоит в том, чтобы установить нужную атмосферу, которая сделает возможным обретение нового опыта и нового понимания, а не показать клиенту, что его способ конструирования реальности неадекватен и ошибочен».

Под атмосферой я понимаю такое качество терапевтических отношений, которое будет способствовать развитию актуальной способности его участников к контакту: и клиента, и терапевта.

К этой мысли я еще вернусь в III части книги, посвященной этапам нашего «большого пути» от студента до супервизора. Пока сформулирую свой вопрос: как стиль и методика подготовки гештальт-терапевтов влияют на способность будущих профессионалов создавать атмосферу, способствующую обретению нового опыта? Или по-простому: как учить так, чтобы…

Прежде чем ответить на этот вопрос, хорошо бы отмотать время назад и вспомнить себя в роли студента. Если вы прямо сейчас проходите обучение, то отматывать не придется. Просто скажите, как себя чувствуете? А как хотелось бы? И что для этого нужно?

А если вы супервизор и это к вам приходят студенты? На что вы опираетесь в своей работе? Что замечаете? Что и как говорите коллегам, которые к вам обратились?

Есть еще очень важный пласт опыта, который не стоит сбрасывать со счетов, когда речь идет о подготовке студентов к самостоятельной работе: это клиентский опыт. Вспомните свой самый удачный и самый неудачный опыт. Что именно сделало его таким? Я зря задаю эти вопросы здесь? Мне стоило приберечь их для обещанной III части книги? К этапам профессионального становления мы еще вернемся, но в главе, посвященной влиянию стратегий обучения на терапевтические отношения, важно сказать следующее: то, через что терапевт прошел в процессе своего обучения, будет определять маршрут, по которому он поведет своих клиентов, начиная работу.

С годами он пересмотрит все, чему его учили, но до этого еще надо дожить. Поэтому так важно, кто является учебным супервизором и какие отношения он выстраивает со своими супервизантами.

Живое — изменчиво. Терапия — это про изменения. Если наша работа — живой процесс, а не его имитация, то изменятся все его участники: и клиент, и терапевт. То, что годилось вчера, может оказаться никуда не годным сегодня. Скажу еще радикальнее: мы вчерашние не годимся для сегодняшней встречи. Без готовности к изменениям настоящей встречи не случится. Если терапевт не меняется, значит, он имитирует свое присутствие в сессии, как имитируют оргазм.

С чего начинается терапия? С рассказа клиента о том, что его волнует? Или с нашей настройки на то, как мы его встретим? Клиенту хочется быть понятым и услышанным.

• Достаточно ли одного желания?

• Как устроен процесс понимания?

• Кто и за что в нем отвечает?

Поделюсь с вами своим видением начала отношений. Мы слушаем не для того, чтобы расшифровать сказанное из нейтральной позиции, а чтобы впечатлиться услышанным. Если рождается отклик, значит, клиент достиг нас своим рассказом!

Что я имею в виду, говоря об особом, значимом для клиента отклике? Прежде чем ответить, спрошу: знакома ли вам фраза: «Я тебя услышал»? Вы поделились чем-то важным, а в ответ только эти три слова. Интонация ровная, мимика нейтральная. Как вы себя почувствовали, получив такой ответ? Случалось ли вам самим говорить такое? Если да, то с каким чувством к собеседнику?

Не думаю, что клиенты приходят к нам за чем-то похожим. Они хотят нас впечатлить, ибо нейтральность, воспринятая как равнодушие, — разрушительна. Если терапевт реагирует, значит, отношения имеют шанс на успех. Клиенту важно знать, что со мной происходит, когда я слушаю его. Как он об этом узнает? Иногда достаточно видеть мое лицо. Оно не нейтрально. На нем не застыла милая доброжелательная улыбка. Бывают моменты, когда больно до слез. Восторг, умиление, гнев, сожаление, печаль — чего только не читали клиенты на моем лице.

Человек полон нереализованных возможностей.

Л. С. Выготский

Быть, присутствовать — значит способствовать тому, чтобы возможное становилось реальным. Убегать из контакта в нейтральность и отстраненность безопасно и «научно», но для развития терапевтических отношений — губительно.

Что происходит прямо сейчас, когда вы читаете это предложение? Когда я писала эти слова, то думала о вас, о том человеке, который их прочтет. Мне радостно на душе и даже немного щекотно, когда я представляю себе нашу встречу. Я сижу сейчас в плетеном кресле на залитой солнцем террасе, спиной к солнцу. Его тепло проникает сквозь спинку кресла. Голову я прячу в тени, набирая текст на телефоне. 21 сентября, но тепло как летом. Субботнее утро. Я в отпуске. Пишу про терапевтические отношения. А вы прямо сейчас про них читаете…

Я не знаю тех обстоятельств, в которых вы окажетесь, читая эти строки. Что почувствуете? О чем подумаете? Что вам захочется сделать или сказать? Я ничего не знаю, но все равно уверена: что-то произойдет, что-то изменится. Я пишу эту книгу в надежде на то, что наша встреча будет полезной и мы как собеседники будем интересны друг другу. Почему я в этом уверена? Потому что мы коллеги! Мы любим свою работу. Мы с интересом и трепетом встречаем тех, кто обращается к нам за помощью. Мы знаем, что человек сложен и глубок. Нам есть чем делиться.

В этой главе я ссылалась на книгу Джорджа Воллантса «Гештальт-терапия. Терапия ситуации». Перевод и издание — Интегративный институт гештальт-тренинга. Материалы к семинарам. Не обошлось без отсылок и к Фредерику нашему Перлзу: «Эго, голод и агрессия» — это классика!

В следующей главе я поделюсь своей идеей о том, как трансформировать позицию наблюдателя, оценивающего цикл контакта клиента, в бытие вместе. Давайте шаг за шагом пройдем этот путь. Я бы хотела узнать, что из написанного вам отзывается и с чем вы не согласны.

Глава 2. Осторожно, правильный цикл контакта!

Когда будет записываться аудиоверсия книги, я попрошу название этой главы прочесть с интонацией диктора метрополитена: «Осторожно, двери закрываются!» Грустно осознавать, что изначальное перлзовское «пресечение возбуждения» вошло в обиход как «срыв контакта». Спасибо Яне Ларионовой за тонкие комментарии и отсылки к первоисточнику. Ее вдумчивая и кропотливая работа над переводом ПХГ способствует глубокому переосмыслению такого важного для всех гештальтистов текста. Сравните: «срыв контакта» и «перенаправление возбуждения»? Пора бы уже отказаться от этих «срывов», не находите?

Я предлагаю пойти дальше и посмотреть, чем можно их заменить. Для меня срывов не существует, зато есть форма контакта. Есть способ построения отношений, и есть цена, которую мы платим за свой способ урегулирования отношений с миром. Форма контакта не дается нам готовой и не берется из учебника. Она находится, нащупывается в обстоятельствах нашей жизни.

Начнем с того, как «прерывания контакта» преподносятся начинающим терапевтам. Я приведу цитаты из рекомендованной студентам книги «Интегрированная гештальт-терапия» Ирвина и Мириам Польстер. Не буду утомлять вас цитатами, ограничусь двумя фрагментами, посвященными интроекции и конфлюенции.

«Работа с интроекцией состоит в том, чтобы научиться не проглатывать, а жевать в прямом и переносном смысле, избавиться от нетерпения, лени и жадности. Неприятие неизбежных различий на самом деле является непереносимостью агрессии, которая нужна для обновления организма. Нетерпение заставляет человека немедленно все сглатывать. Лень не позволяет делать работу, требующую слишком больших усилий. Жадность старается получить как можно больше, как можно быстрее. Все эти тенденции ведут к интроекции».

«При конфлюенции человек плывет по течению, это требует небольших затрат энергии при личном выборе. Ему нужно лишь немного помогать течению, которое подхватывает его и несет. Этот поток может быть не тем направлением, по которому он хотел бы идти, но его случайные товарищи считают выбранное направление верным, он тоже принимает его за правильное. Кроме того, ему это недорого стоит, как же он может жаловаться?»

Вот в таком ключе описаны прерывания, откуда они берутся и как выглядят люди, которые так типично строят свое поведение. Хочу с вами поделиться своей реакцией на эти цитаты: «Лень, жадность, нетерпение, плыть по течению — это все так неправильно. Но ничего, мы сейчас вам объясним, как надо!»

Получается, что фигура гештальт-терапевта властная, поучающая, а отношения — директивные: «Я знаю, как выглядит правильный, здоровый цикл контакта. А у тебя тут вот прерывание, твой цикл контакта неправильный, нездоровый. И мы сейчас будем работать с твоими прерываниями, мы будем работать с твоими сопротивлениями. И я научу тебя проходить цикл контакта правильным и здоровым образом, и я избавлю тебя от твоих прерываний. А что правильно, что неправильно, что здорово и не здорово, что хорошо и что плохо, знаю, конечно же, я, потому что…»

Да, почему? Хороший вопрос! Как бы вы ответили?

Я, конечно, сгущаю краски, но, к сожалению, та позиция, которая отчетливо проявилась в процитированных отрывках, встречается не так уж и редко. Есть, наверное, люди, которые любят, когда с ними общаются в таком стиле. Может, кто-то скажет в ответ: «Да-да, ужас-ужас, вы открыли мне глаза! Я так неправильно все делаю. Мне надо все исправить. Помогите!»

Мне такой подход и такие отношения не близки. Человеческий опыт — это не дефект, не срыв и не ошибка. То, как человек контактирует со своим миром, — это его адаптация к обстоятельствам жизни. Для меня адаптивность — важнейшее свойство нашей психики. Я глубоко убеждена в том, что человек интуитивно находит оптимальный способ взаимодействия со своим окружением. Он идеален для тех обстоятельств и тех ресурсов, которые у человека на тот момент имелись. Важно это признать. Восстанавливая доверие к адаптивности человека в прошлом, мы способствуем укреплению его доверия к себе в настоящем.

Когда я сижу и молчу в тряпочку, на гештальтистском языке — ретрофлексирую; когда у меня болит голова, потому что я себя «душу» и «спазмирую», — все это хорошо и правильно, даже если я страдаю. Страдания не являются признаком плохой адаптации. Они гораздо в большей степени свидетельствуют о дефиците ресурсов.

Может быть, я уберу потом эти помпезные рамочки, но пока мне хочется выделять главное именно так.

Существуют обстоятельства, в которых «душить себя» и соматизироваться является наименьшим злом, а откровенно высказываться и конфронтировать с окружением — опасно и дезадаптивно.

Интерес к терапии говорит о том, что изменения назрели. То, что было идеальным адаптивным решением там и тогда, перестает быть таковым здесь и сейчас. Если человек начинает просматривать списки специалистов, спрашивать рекомендации и думать: «Куда? К кому?» — значит, пришло время перемен.

Представьте, что мы живем в интерьере, который нам не нравится. Мы ведь затеем ремонт тогда, когда у нас на это будут средства. Если мы выкинем старую сантехнику, выломаем изгнившие рамы и не купим новую сантехнику, не вставим новые окна, то как мы будем жить?

С ремонтом всем понятно: не выламывай старые рамы, пока нет денег на новые. А с терапией? Аналогично! Нужно накопить сил для изменений. Только человек сам изнутри может прочувствовать, когда пора. Люди, которые ищут наши контакты и записываются на консультацию, — готовы к переменам. И как мы их встретим? Как мы будем относиться к их опыту и способу выстраивать отношения? Высокомерно и критично? Это ошибки, это срывы, это прерывания — или как-то иначе?

Мне хочется, чтобы мы относились к опыту клиента с уважением. С уважением и признанием, что это самый лучший выбор. Там и тогда. А сейчас хочется чего-то еще. Сейчас прежний выбор перестал устраивать.

Давайте поговорим, как выстраивать работу с этими «прерываниями»? Какие есть шаги, этапы? Что, зачем, в какой последовательности можно делать? За годы практики у меня выработалась определенная последовательность, которой я хочу с вами поделиться. Этапы работы я буду называть шагами.

7 шагов:

• Адаптивность

• Потребности

• Ограничения

• Утраты

• Горевание

• Уникальный эпизод

• Новая адаптивность

Начало: адаптивность и потребности

• Какая потребность удовлетворялась таким способом?

• Что человек получал?

• От чего избавлялся (защищался)?

• Что важное становилось возможным благодаря «выбранному» поведению?

Мы уже говорили с вами об оптимальности всех сделанных выборов. Самое главное — обеспечить первичные потребности, приспособиться и выжить. Если человек пришел к нам, значит, с этой задачей он справился. Наш контакт и наши отношения важно начать с признания того, что важные потребности на тот момент и в тех обстоятельствах можно было удовлетворить только так.

Для меня жизненный путь человека — это всегда лучшее из возможного, даже если он о многом сожалеет. Мы часто недовольны своими выборами и решениями в прошлом, оценивая их с позиции настоящего. Но не зря говорят, что задним умом всякий крепок.

Что делать, когда человек приходит и вываливает на вас список жалоб и самообвинений: «У меня низкая самооценка. Я замкнутый и необщительный социофоб. Я не держу обещания, прокрастинирую, подвожу других. Я порчу жизнь другим и себе»? Важно не оценивать то, что человек делает и говорит, а помочь ему увидеть во всем этом способ удовлетворения важнейших потребностей.

Примеры?

Аутоагрессия, упреки, самообвинения, жесткая необоснованная самокритика — все это может быть продиктовано потребностью в безопасности и в принадлежности. «Со мной могут поступить жестоко, меня могут отвергнуть. Скажут, что таких детей мы не любим, вот иди успокойся, тогда приходи. Значит, нужно срочно привести себя в соответствие с выдвигаемыми требованиями, а то может случится непоправимое!»

Когда мы видим устойчивый поведенческий паттерн, надо искать потребность, которую можно было удовлетворить только так.

Важно обнаружить, что человек получал таким образом? Принятие и безопасность: «Ты наш, ты хороший, мы тебя любим»?

От чего защищался? От отвержения, угроз, агрессии, насилия, пристыживания, унижений?

Потребность в безопасности — первична. Она перекрывает все остальное. Пока безопасность не обеспечена, ни о чем другом речи быть не может. Поэтому всегда начинаем с потребностей: что ценное было возможно благодаря «выбранному поведению»?

Слово «выбранное» я поставила в кавычки, потому что приспособление в целях выживания выбором не является. Гибель — не вариант.

Продолжение: ограничения, утраты, горевание

• Чего человек был вынужден избегать?

• От чего отказываться?

• Что было запрещено?

• К каким утратам (лишениям) это привело?

• Какие чувства возникают в моменте осознания утрат?

• Был ли опыт сочувствия, сострадания, принятия?

После того, как признана ценность всех адаптивных механизмов, мы можем двигаться дальше. Человек уже готов заметить ту цену, которую пришлось заплатить за выживание. Получив безопасность, человек начинает яснее видеть, как дорого она ему обошлась.

Допустим, я тихая, послушная, удобная девочка, меня за это любят и хвалят. Но чем пришлось пожертвовать ради такой «любви»? Своими желаниями и беззаботностью? Пришлось стать хозяйственной, безотказной помощницей, забыв, как играть и веселиться?

Какие чувства возникают в момент осознания утрат? Грусть, сожаление, боль? Может быть, злость?

Важно выяснить, есть ли опыт принятия и сострадания, чтобы человек не начал по накатанной сам же себя обвинять: «Да, я был такой тихий, послушный, я столько всего упустил…»

Поэтому не устаем повторять: «На тот момент это был самый лучший выбор, и за него пришлось дорого заплатить. Да, это горько, но вариантов не было. Выбор между добром и злом — прост и очевиден. Но тогда пришлось выбирать между двух зол». Принадлежность и безопасность необходимы, но творчество, беззаботность, дружба, игры, самореализация, дерзость, яркость, умение настоять на своем, умение шалить и говорить нет — все это тоже очень важно. Поддерживая эту важность, мы спрашиваем:

• Чего не случилось?

• Что было недоступно?

• В чем пришлось себя ограничить?

• Чего лишить?

Важно дать место и время грусти, признавая, что за самое важное мы заплатили непомерно дорого.

Уникальный эпизод и новая адаптивность

Чтобы не остаться в этой грусти и не оплакивать всю оставшуюся жизнь свои утраты, нам надо перейти к следующему этапу. Если я сейчас оплакиваю то, чем пришлось пожертвовать тогда, значит, для меня это до сих пор важно. Отгоревав, я буду готова идти дальше. Это хорошая новость: пришло время впустить в свою жизнь все то, от чего когда-то пришлось отказаться.

Как это сделать? Чудом, не иначе! А если серьезно, то через работу с уникальным эпизодом и предпочитаемой историей. Эти термины я позаимствовала в нарративном подходе, на который опиралась, работая психологом в кризисном центре для жертв домашнего насилия. Там я поняла: женщины остаются в разрушительных отношениях не потому, что им «нравится страдать», а потому что насилие искажает их внутреннюю историю, насыщая стыдом, виной и надеждой угодить. Фокус внимания смещается на насильника, и женщина перестает воспринимать себя безотносительно его реакций и настроения. Нарративный подход помогает вернуть авторство своей жизни и начать писать свою историю заново.

Когда мне нужно наглядно показать, что такое предпочитаемая история и уникальный эпизод, я беру с собой на лекцию шкатулку, в которой полно бусин. Часть из них нанизана на нить, часть — нет. Каждая бусинка — это метафора эпизода или события. А нить — это образ того, кем я себя считаю. В теории гештальт-терапии — нить соответствует Personality.

Допустим, «Я удобный» — это устойчивое представление человека о себе. Множество эпизодов, нанизанных на это представление, извлекается из памяти так же легко, как бусы из шкатулки, стоит только потянуть за ниточку.

Но если человек уже порядком устал от своей удобности, то я могу предложить ему добыть из своей памяти ситуацию, которая с ним совсем не вяжется, но вполне могла произойти. Чтобы облегчить доступ к воспоминаниям, я предлагаю соответствующий «соус»: «Вообще-то у меня не так, но вот однажды… Даже не верится, что такое могло произойти со мной. Это вообще не про меня…» Примерно такими словами предваряется рассказ об уникальном эпизоде.

Пример: «Я не знаю, что на меня нашло, но тогда мне вдруг так сильно захотелось… Нет, обычно я не настаиваю, не прошу. Делаю, как скажут, но в тот раз…

Я никогда ни о чем не просила маму. А тут эта кукла…

Она была такая, что я не могла без нее жить. Я так просила, так умоляла маму, даже плакала! И мне ее купили!»

Если мы находим уникальный эпизод, который отличается от нашего привычного поведения, то мы можем «завести» новую историю про себя, дать ей имя.

Терапевт: «Какая ты была в этой истории с куклой? Что важного с тобой случилось?»

Клиент: «Я была влюблена в куклу. Я так просила, что сама себе поражаюсь! Когда влюбляюсь, то становлюсь настойчивой? Вот только обычно мне не важно».

Терапевт: «Ты привыкла считать себя удобной. В рассказе о кукле ты была на себя не похожа? Оказалось, что ты можешь настаивать, когда страстно чего-то хочешь. Вспомнив историю с куклой, какая ты сейчас?»

Клиент: «Я все еще удобная… Но иногда я могу быть настойчивой. Мне нравится, что я могу быть настойчивой!»

Моя метафора с бусами — это то, что происходит на терапии, когда мы помогаем «обновить» Personality: через обнаружение уникального эпизода мы добавляем новую «ниточку», даем ей название и переходим к укреплению новой истории. Для этого уникальный эпизод надо сделать максимально живым и подробным. Можно интересоваться деталями, спрашивая не только, что произошло, но и уточнять: где, когда, с кем? Какие были образы, звуки, запахи, ощущения, действия, чувства? Все это позволит максимально насытить живыми ощущениями ту ситуацию, в которой был получен важный опыт.

Чтобы вплести единичный случай в общую канву представлений о себе, можно делать «челноки» от нового к привычному. Вот примеры вопросов, которые будут способствовать интеграции нового опыта.

Что тебе напоминает о той ситуации?

Если бы ты снимал фильм об этом событии, какая бы музыка звучала на фоне? Давай включим ее прямо сейчас? Вот она звучит, что ты чувствуешь? Что хочется сказать или сделать, когда ты сейчас слышишь эту музыку?

А с кем из твоих друзей, знакомых тебе проще быть настойчивым? А с кем — труднее? С кем ты чаще видишься? Кому бы понравился «саундтрек» к фильму про тебя, который сейчас звучит?

Через сенсорику, через наполнение ярким проживанием этого уникального эпизода мы можем расширить сферу нового от маленькой точки единичного события до более обширных территорий.

На основании уникального эпизода можно формировать новую адаптивность. Мы не атакуем старое и привычное. Мы предлагаем дополнить то, что было раньше, тем, что возможно сейчас. Можно спросить клиента: «Если бы этот уникальный случай стал началом чего-то нового в твоей жизни, то как бы ты назвал это новое?»

О чем для вас была эта история? Как бы вы ее назвали?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Моя пошаговая инструкцию присвоения нового опыта выглядит так:

• все мои выборы были наилучшими там и тогда;

• все мои навыки полезны и применимы в определенных обстоятельствах;

• выбрав главное там и тогда, я заплатил за свой выбор большую цену;

• то, от чего я отказался там и тогда, важно для меня здесь и теперь;

• я выбираю обогащать свою жизнь новым опытом.

Коррекция или развитие?

Если в своей работе вы пользуетесь термином «сопротивление», говоря о клиенте, то что именно вы имеете в виду? Я знаю, что это популярный термин. Часто его слышала в ходе супервизий и семинаров. Существует даже такой термин: «работа с сопротивлением».

Синонимом слова «сопротивление» является «противо-действие». Если мы говорим о сопротивлении клиента, хорошо было бы посмотреть, на какое действие терапевта клиент ответил своим противодействием. Не получается ли так, что терапевт сам вызывает сопротивление клиента, чтобы потом с ним (с сопротивлением) работать?

Слово «коррекция» я вынесла в название не случайно. Термин «коррекция» буквально означает «исправление». От лат. correctio — «исправление», «поправка». Стремление исправлять предполагает ошибки и недовольство. Не является ли сопротивление клиента всего лишь закономерной реакцией на стремление терапевта его «исправить»? Часто ли на терапию приходят люди, которые недовольны собой и предлагают заняться их исправлением? Часто. Но я не соглашаюсь. А на что соглашаюсь, расскажу подробнее в следующей главе, посвященной работе с запросом.

Подобно тому как вместо прерываний контакта я вижу форму его организации, точно так же я не считаю сопротивлением клиента его естественные реакции на происходящее в сессии. Если клиент говорит нет каким-то моим идеям или предложениям, это не сопротивление, а, напротив, его ответственный вклад в нашу совместную работу. Важно двигаться со скоростью клиента. Выбирая глубину и интенсивность работы, мы сонастраиваемся. Терапия бывает болезненной, это правда. Избегать боли — естественно и понятно. Так давайте не будем усугублять ситуацию, добавляя к неизбежной боли свою критику и оценивание.

Для меня «сопротивление» — это закономерная реакция на насилие. Исторический пример — Сопротивление в оккупированной Франции (фр. Résistance) во время Второй мировой войны. Как же прекрасно звучит «сопротивление» на французском и какие новые смыслы для нас раскрывает, отсылая к понятию резистентности (от лат. resistentia — «сопротивление», «противодействие»). Сопротивляемость, устойчивость, невосприимчивость организма к воздействию различных факторов: инфекций, ядов, загрязнений, паразитов — важна и полезна. Без нее мы были бы слишком уязвимы и беззащитны. Если происходящее в терапии является не полезным, то невосприимчивость к таким интервенциям — самая адекватная реакция.

При той логике построения работы, о которой я рассказала в этой главе, сопротивление минимально. Потому что мы с клиентом двигаемся вместе и в одной плоскости, без оценок и желания исправлять. Человек остается главным в своей жизни. Ему становится проще доверять себе, принимая, что его путь до терапии — это не череда ошибок. Я стараюсь способствовать тому, чтобы мои клиенты уверенно смотрели в будущее благодаря принятию своего прошлого: «Раз я смог найти самое лучшее решение, самую лучшую адаптационную стратегию тогда, то смогу и в будущем. Я уже прямо сейчас это делаю, расширяя свой арсенал».

Гештальт-терапевты ни у кого ничего не отбирают. Не надо бороться с тем, что есть. Сложение лучше вычитания. К имеющейся стратегии всегда можно добавить новую. Пусть их будет много. Чем больше у нас в шкафу самой разной одежды, тем выше шансы на то, что мы оденемся по погоде.

Глава 3. «Настройка» отношений: работа с запросом

Слово «настройка» в названии главы — это фрагмент более широкой музыкальной метафоры, в которой терапевтические отношения подобны дуэту терапевта и клиента. Когда два инструмента играют вместе, особенно важно, чтобы они были настроены друг на друга. Я учусь играть на виолончели с 2016 года. Для меня большая радость играть вместе с любимой учительницей. Перед тем как мы начнем, она подстраивает свой инструмент под меня. Для этого я должна «позвучать», водя смычком по струнам, переходя от самой тонкой ля до басовой до. За то, чтобы моя виолончель не была расстроена, я отвечаю сама. Но наша сонастройка не возникает автоматически, когда два инструмента оказываются в одной комнате, ей надо уделить внимание и время.

Подстраиваюсь ли я под своих клиентов? Похожа ли сессия на наш виолончельный дуэт? И да, и нет. Хочу ли я, чтобы клиент рассказал о себе, а я бы послушала и настроилась на него? Хочу и предлагаю. Но не всегда клиент готов говорить о себе и о том, чего бы хотел от нашей работы. Иногда в начале сессии я рассказываю, как понимаю, что такое терапия, как она работает, что я делаю сама и что могу предложить клиенту. Пока я говорю, человек, впервые обратившийся к психологу, может осмотреться и сориентироваться в происходящем.

Но чем сессия для меня точно похожа на виолончельный дуэт, так это тем, что звучание сессии, ее мелодию и ритм мы создаем вместе с клиентом. На уровне слов мы, конечно, говорим по очереди: один говорит, другой слушает. Но слушая клиента, я не перестаю «звучать» без слов: мимикой, дыханием, позой, жестами. Клиента я тоже продолжаю «слушать», когда сама говорю: замечая, как меняется цвет кожи, блеск глаз, жесты рук и положение стоп на полу. Тут музыкальная метафора меня очень поддерживает, и если ее развить, то терапевтическая группа превращается в офигенный джаз-бенд!

Но я отвлеклась. Вернемся к клиентскому запросу. Даже если у клиента есть предельно четко сформулированный запрос, будем ли мы с ним работать? Не всегда. Потому что терапевт — не кофейный автомат, и результат терапии невозможно «выдать» клиенту по его запросу, как стаканчик с напитком. Получается, что клиент не всегда прав? Похоже на то. Если терапия — это со-трудничество, то надо учитывать не только пожелания клиента, но и возможности терапевта.

Дело не только в специфике различных терапевтических направлений и школ. У разных специалистов, работающих в одном подходе, реакции на клиентский запрос тоже будут отличаться. Разные фокусировки, разные стратегии, разные процессы — и разные люди в итоге. Если добавить пафоса, то можно сказать, что, выбирая терапевта, человек выбирает свою судьбу.

Мне вспомнилась детская игра «Съедобное-несъедобное», в которой ведущий бросал мяч, одновременно называя предмет. Если названный предмет съедобный — надо было ловить мяч, и отбрасывать — если несъедобный. Давайте поиграем?

Я буду за клиента-ведущего называть то, с чем могут прийти на терапию.

А вы ставьте плюс (+), если принимаете это как запрос, с которым готовы работать, и минус (-), если не принимаете. Поехали?

Сколько у вас получилось плюсиков? Как вы для себя формулируете, с каким запросом вы готовы работать? Мне жаль, что я прямо сейчас не могу услышать ваши ответы. Буду рада, если вы со мной поделитесь своими идеями. Пишите сюда n.zeiglis@gmail.com

В ожидании писем продолжу делиться своими размышлениями. Клиентский запрос на работу для меня — двуликий Янус, который и важен, и не важен. Почему не важен? Потому что самые существенные изменения происходят в качестве «побочного эффекта» от работы над запросом. У меня есть красивая метафора в качестве иллюстрации.

Буддистские монахи кропотливо создают мандалу — волшебный ковер из цветного песка с точно выверенным орнаментом. А когда все готово, разрушают тончайший узор, сметая щеткой песок к центру.

Неприглядная серо-буро-малиновая кучка песка — это все, что осталось от былой красоты? Зачем было стараться? Зачем создавать то, что будет разрушено? Бессмыслица какая-то! Да, смысла нет, если упускать из виду главное: то, каким становится человек в процессе создания мандалы. Знаю об этом не понаслышке. Вместе с клиентами центра для людей с особыми потребностями мы создали много удивительной красоты. Для меня запрос клиента — это мандала. К нему надо относиться в равной степени серьезно и свободно, как буддистские монахи. Если вы не видели, посмотрите, как они это делают. Сосредоточенно, не «на отвали». Видео процесса легко найти на YouTube.

Человек сформировался в отношениях с родителями или опекунами. В длительных и глубоких отношениях с терапевтом он может трансформироваться с учетом изменившихся обстоятельств жизни:

• был ребенком, стал взрослым;

• был зависимым, стал самостоятельным;

• находился в вертикальных отношениях с родителями, а теперь в горизонтальных отношениях с терапевтом.

Но развиваются отношения не на пустом месте. Для этого нужна деятельность особого рода, отличающаяся и от школьного обучения, и от медицинского лечения, и от бизнес-сотрудничества. Работа с запросом клиента как раз и обеспечивает ту самую особую деятельность в рамках терапии, без которой невозможно развитие терапевтических отношений.

«Правильно ли я тебя понял? Как ты хочешь? Как тебе то, что сейчас происходит? А вот мы сейчас сюда продвинулись, как это тебе? Это то, чего ты хотел?» Мы работаем над запросом трепетно и внимательно к реакциям клиента. Замечаем и празднуем продвижение, радуемся результатам:

• человек сменил работу с нелюбимой на ту, что в радость?

• прошел собеседование и остался собой доволен?

• выступил на конференции и получил хороший фидбек от коллег и начальника?

Разве это не прекрасные результаты? Важные, существенные изменения в жизни человека, которых он хотел? Приятно осознавать свою причастность к переменам, но вся наша кропотливая работа над запросом в какой-то момент приводит в тому, что он перестает быть важным.

Трансформация человека, за которой он пришел в долгосрочную терапию, происходит в отношениях. Отношения развиваются, когда мы работаем над запросом. Оглядываясь на пройденный путь, многие клиенты говорят о том, что сейчас для них самым важным результатом совместной работы стало совсем не то, чего они хотели в начале. Так происходит почти всегда в долгосрочной работе. В краткосрочном консультировании все, конечно, четко по запросу.

Так что же такое ценное замечают клиенты как результат длительной терапии? Они замечают себя: «Я изменился. Я сейчас по-другому себя чувствую. Иначе вижу и реагирую. Для меня сейчас другое важно, а то, из-за чего я переживал, перестало быть проблемой».

В этом и кроется парадоксальность результатов «большого пути»: до начала терапии невозможно представить, каким человек становится в процессе. В начале невозможно даже предположить, не говоря уже о том, чтобы «запросить» то, что выходит на первый план ближе к окончанию терапии. При успешной работе человеку нравится то, каким он становится в процессе. Он радуется свежему самоощущению и открывшимся возможностям.

Благодаря чему эти незапланированные, но ценные изменения становятся возможны? Я считаю, что самое важное происходит благодаря терапевтическим отношениям, а отнюдь не методикам, техникам, приемам или упражнениям.

Запрос, даже безупречно сформулированный и корректный, — не самоцель. При всей его важности и полезности — он лишь повод для построения отношений. Никто и никогда еще не приходил на терапию и не говорил: «Я хочу построить с вами надежные и живые терапевтические отношения, в которых станут возможны те важные и глубокие изменения, о которых я сейчас даже не догадываюсь».

Похоже, я не могу четко и последовательно писать о переменчивой важности-неважности запроса на терапию. Как только я сосредотачиваюсь на одном полюсе, он превращается в свою противоположность.

Я всегда всерьез отношусь к тому, чего человек хочет от нашей с ним работы. Но точно так же всерьез я отношусь и к себе: к тому, кем я являюсь, что укладывается в границы моей компетентности, а что явно выходит за ее пределы. И тут мы либо переформулируем запрос и договоримся, либо человеку понадобится другой специалист, который предскажет будущее, снимет порчу, сделает «приворот», «отворот» или «заговор». Терапевт не золотая рыбка, он больше всего похож на джинна из анекдота «Домой хочу».

Мужик идет по пустыне, изнывая от жары и жажды, вдруг видит — лампа лежит. Он ее потер, а оттуда джинн вылетает:

— Что прикажешь, мой Господин?

— Домой хочу!

— Ну, пошли…

— Нет, ты не понял, я быстро хочу!

— Ну, тогда побежали!

Что почувствовал мужик из анекдота, когда чуда не произошло? Разочарование? «Тоже мне джинн! Я же хотел оказаться дома мгновенно!»

Разочаровываются ли клиенты в терапевтах и психологах? Конечно. Помните нашу игру в «Съедобное-несъедобное»? И муж чтобы не пил, и жена чтобы вернулась, и сын чтобы компьютер на спортзал поменял. А когда не даешь «волшебной таблетки», то самое время услышать: «И какой же вы после этого психолог?!»

Работая в системе социальной помощи, я часто слышала: «Хочу, чтобы он или она перестали пить (курить, колоться и так далее)». Это боль тех, у кого родственники страдали от разного вида зависимостей, разрушая не только себя, но и жизнь своих близких. Было невозможно дать им то, о чем они просили. Ведь тех людей, чье поведение они хотели изменить, даже не было в кабинете! Сейчас в моей частной практике такие случаи — исключение. С теми, кто приходит на терапию ради себя и своей жизни, почти всегда удается найти то важное, над чем можно работать. Если опустить подробности, то человек приходит на терапию, потому что его не устраивает то, что есть сейчас, и он хочет изменений к лучшему в своей жизни. Иногда это «к лучшему» уже сформулировано.

Пример: «Я сейчас работаю только ради денег. Мне бы хотелось найти то занятие, которое бы мне нравилось, было интересно и приносило доход не меньше, чем сейчас».

Иногда к тому новому, ради которого человек готов предпринимать усилия, прийти довольно легко. Достаточно выслушать жалобы и просто спросить: «Я слышу, что вас не устраивает сейчас, а как бы вам хотелось в будущем?»

Бывает так, что единственное желание — это избавиться от того, что есть: помогите избавиться от страха, гнева, ревности, зависти и так далее. Не могу решиться, мне страшно. Не могу сказать, мне страшно. Не могу уволиться, мне страшно. Не могу переехать, мне страшно. Помогите мне избавиться от страха, он мешает мне жить. Как будто страх — это бородавка, которую надо свести. Не секрет, что такие техники избавления от страха существуют. Одна из популярных — нарисовать свой страх и сжечь его.

Но не всегда стоит понимать запрос так буквально. Когда ты слаб, одинок и слышишь только о своих недостатках, то перестать бояться невозможно. Чтобы почувствовать себя смелее, нужно найти и добавить то, чего не хватает: сил, смелости, уверенности, поддержки, друзей, единомышленников. А страх? С ним произойдет то же самое, что и с холодом, когда затопят печку.

Но это уже о самом процессе работы, и я забежала вперед. Движение и изменения станут возможны, когда альянс сложится и мы вместе отправимся в путь, корректируя маршрут по мере продвижения.

Я увлеклась и пропустила один важный момент: как же так происходит, что клиент соглашается на то, чего он не хотел и не просил? Он же четко сказал: хочу избавиться от страха. А я ему вместо избавления поиск поддержки предлагаю. Почему он должен мне верить?

Потому что у меня есть диплом и куча сертификатов, которые я повесила на стену? (Шутка. На самом деле не повесила, но они есть.)

Из уважения к профессии?

От отчаяния и безысходности?

Бывает и так, но мне бы хотелось верить, что причина в другом.

У Высоцкого это хорошо сформулировано: «Ты бы пошел с ним в разведку? Нет? Или да?»

Если терапия про изменения, то новое и неизведанное — это риск. Как пускаться в такое путешествие неизвестно с кем? Пусть он и психолог, но можно ли ему доверять? Можно ли на него положиться? Как он поведет себя, когда я буду слаб и уязвим? И вот тут мы, пожалуй, подобрались к самой сути терапевтических отношений: почему они либо складываются, либо нет. Почему либо получается вместе идти туда, куда одному страшно и невозможно, либо нет. Я думаю, что в поисках ответа на этот вопрос может здорово помочь наш клиентский опыт: что такое было в тех терапевтических отношениях, которые были для нас самыми запоминающимися в хорошем смысле?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Довериться терапевту — значит рискнуть. Абсолютный контроль над процессом исключает риск. Если речь о терапевтическом процессе, то полный контроль, будь он со стороны клиента или терапевта, лишает происходящее всякого смысла.

Это очень хорошо видно на примере работы с запросом:

• То, с чем и зачем пришел клиент, обозначим цифрой 1.

• То, с чем терапевт готов работать, выслушав клиента, обозначим цифрой 2.

Чтобы работа была эффективна и полезна, ни 1-е, ни 2-е не годится. Нужен 3-й вариант, который и терапевт, и клиент будут создавать вместе. Настаивать на своем варианте — значит пытаться единолично все контролировать. Возможно, такой контроль со стороны терапевта и приводит к тому, что принято называть «сопротивлением»? Впереди вас ждет очередная мысль в рамочке. Прислушайтесь к себе, что почувствуете, прочитав?

Как вам?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Мне страшно и весело, как на американских горках: мы то ползем, то летим, то замираем, но конструкция выдерживает.

Только не зная, что другой сейчас привнесет в контакт, как отреагирует, как повлияет на происходящее, можно быть вместе по-настоящему живо и творчески. Только в живой и творческой атмосфере возможна та важная и глубокая трансформация, которой так радуются все участники терапевтического процесса, когда он подходит к своему благополучному завершению.

Часть II

Работа с метафорой клиента

Во второй части книги речь пойдет о работе с метафорой клиента. Почему я выбрала именно клиентскую метафору для книги про наш непростой и долгий путь от студента-психолога до супервизора? Внимание к тому, что и как говорит клиент, хорошо вписывается в ту концепцию терапевтических отношений, о которой шла речь в первой части книги.

Быть полезным и помогающим — приятно. Но только ли способность замечать и восполнять дефициты клиента делает нас полезными и востребованными?

• Его никто не слушает? Мы слушаем очень внимательно. Можем даже записывать.

• Его игнорируют? Мы замечаем.

• С его чувствами и желаниями не считаются? Мы спрашиваем и учитываем в своей работе.

Список можно продолжать довольно долго. Но если обобщить все примеры, то получится, что клиент «бедный», а мы — «богаты», у него «нет», а у нас — «есть», он «нуждается», мы — «даем». Даем внимание, поддержку, интерес, знания — все на благо клиента. На терапию как раз и стоит приходить за тем, что в дефиците. Звучит логично, но при этом напоминает детско-родительские отношения, не находите? Но к нам ведь приходят взрослые люди, прожившие на свете не один десяток лет. Они точно не дети, и мы им не родители. Да, про перенос я слышала. А он вам нужен? Вам действительно хочется «усыновлять» и «удочерять» клиентов? Мне — нет.

Работа с метафорой клиента раскрывает его ресурсность. Внимательно слушая, что и как говорит человек во время сессии, можно открыть столько сокровищ, сколько нам и не снилось! Метафоры клиента великолепно раскрывают богатство и силу своих авторов. Эта довольно простая техника позволяет выстраивать равные горизонтальные отношения, основанные на творческой адаптивности клиента, о которой так много говорилось в первой части книги.

Если у вас есть сложные клиенты, работа с которыми выматывает. Если вы чувствуете усталость и опустошение, давайте попробуем сделать дальнейшее чтение супервизионным экспериментом? Выберите клиента (ваш «твердый орешек») и, держа его в уме, знакомьтесь с дальнейшим материалом книги, как если бы все здесь было написано специально для вашего сложного случая. Договорились?

Будет много практики: упражнения с подробно прописанными инструкциями, стенограммы и анализ сессий. Все, о чем пойдет речь дальше, проверено не только в моей частной практике, но и в ходе обучающих семинаров и супервизий. Вердикт коллег: это работает! Enjoy!

P.S. Когда дочитаете этот раздел, дайте знать, помог ли изложенный тут материал продвинуться с вашим непростым клиентом? Напишите мне. Вот адрес моей электронной почты: n.zeiglis@gmail.com.

Глава 4. Метафоры для лингвистов, поэтов и терапевтов

Начиная разговор, мы стремимся к пониманию, но всегда ли его достигаем? Разговор — это риск. Мы договоримся или все станет еще хуже? Понимание, принятие, поддержка — это фундамент надежных отношений, в том числе и терапевтических. Как именно, говоря и слушая друг друга, мы можем не только понимать сказанное, но и находить элегантное решение проблемы, не вызывая сопротивления? Если отвечать на вопрос совсем кратко, то я бы сказала, что всего вышеперечисленного можно достичь, работая с метафорой клиента. Но такой ответ может породить много вопросов:

• Что такое метафора в терапии?

• Как она устроена?

• В чем ее отличие от художественных тропов?

• Чем и за счет чего именно метафора может быть полезна в работе с клиентами?

• Как, собственно, с ней работать в терапии?

Я очень надеюсь, что к концу этой главы у вас будут ответы на все эти вопросы.

В современном языке много стертых метафор, которые мы даже не замечаем.

Говоря, что дождь идет или ветер дует, мы имеем в виду просто погодные явления и не воображаем никого с надутыми щеками или тонкими серыми ножками.

Таких примеров много в нашей повседневной жизни. Носик чайника, ножка стула, дверная ручка — все эти слова мы используем, уже не ощущая отсылок к человеческому телу. Для нас это всего лишь привычные обозначения предметов. Но когда язык зарождался, все было иначе. Тогда дом был живым существом, похожим на человека. У него было лицо и, соответственно, наличники. Окна-очи — были глазами жилища. А сейчас? Снег — это просто вода в кристаллической форме. И никто там наверху никакие перины не взбивает, так ведь? Нам чуждо мифологическое мышление: мы не обожествляем природу и не одушевляем быт. Научное мышление, объективность и рациональность — вот на чем основана наша картина мира. Означает ли это, что метафоричность языка окончательно утратила над нами власть? Возможно, в том, что касается мира внешнего, который мы видим, слышим, осязаем, нам проще понимать друг друга, не прибегая к языку метафор. Но наши эмоции, чувства и переживания — это другое дело. Психику нельзя ни увидеть, ни потрогать. Может быть, поэтому мы все еще говорим: «крыша поехала», «искры полетели», «жаба душит»?

Автомеханик может заглянуть под капот машины. Стоматолог просит открыть рот. Что же делаем мы с вами? Внимательно слушаем. А пришедший к нам человек — говорит. Достаточно ли этого? Ведь рассказывая о себе и своей жизни, каждый хочет быть понятым. И какова же роль метафор в этом процессе?

• Стоит ли их игнорировать, стараясь извлечь «объективную информацию», не отвлекаясь на метафоричность речи?

• Помогают ли метафоры клиента лучше его понять?

• Мешают ли они, сбивая психолога с толку?

В этой главе на конкретных примерах из практики будут подробно рассмотрены все варианты развития событий.

Начнем с определения. В переводе с древнегреческого «метафора» (др.-греч. Μεταφορά) означает «перенос». Мы заимствуем свойства или качества у одних явлений и переносим их на другие. Пример: щеки горят. Прямое значение слова «гореть» означает — «поддаваться воздействию огня», «уничтожаться огнем». В этом смысле мы говорим: дрова горят, бумага горит. Щеки огнем не уничтожаются, но покраснение кожи вызывает в памяти не только цвет, но и жар пламени. Щеки горят или щеки покраснели? Какое выражение более точно и емко передает ощущение человека, испытывающего стыд или сильное смущение?

Если мы ушиблись или поранились, то можем показать другому человеку, что и где у нас болит. «Показать» душевную рану или переживание, не прибегая к метафорам, — невозможно. Указав на что-то внешнее, наделенное сходством с нашими переживаниями, мы придаем им форму, доступную восприятию.

Приведу наиболее известные примеры таких описаний:

• приподнятое настроение;

• он был подавлен;

• тяжесть (камень) на сердце;

• руки опустились.

Приведенные мной примеры являются метафорическими словосочетаниями, которые мы получаем в готовом виде, изучая язык. Что общего у всех этих четырех примеров? Ориентация по вертикальной оси: двигаться вверх, подниматься — хорошо, двигаться вниз, опускаться — плохо. Сравните: подъем или упадок в экономике, рост или падение прибыли, поддерживать собеседника или давить на него? Во всех этих парах четко прослеживается направленность движения: вверх или вниз. Когда упоминается движение, даже воображаемое, неизбежно подключаются телесные ощущения. Мы все хоть раз в жизни держали в руке камень, прыгали от радости, взмывали ввысь на качелях и несли тяжелый рюкзак. Наши телесные ощущения были связаны с эмоциями и состояниями. Как только наш собеседник произносит слова, вызывающие в нашем воображении знакомый образ, подключается сенсомоторная память и наше тело реагирует на уровне микродвижений. Наш мозг считывает наши собственные микродвижения и помогает нам понять собеседника. Тут работает тот же принцип, что и при неосознанном копировании мимики собеседника. Видя грустного человека, мы сами немного «грустним» наше лицо. Работа наших мимических мышц считывается мозгом, помогая нам понять другого человека.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.