Бесплатный фрагмент - Несотворённый свет

Образы Божественной энергии света в иконах А. Рублёва

Вступление

Есть у замечательного русского философа Евгения Трубецкого выражение «умозрение в красках». Вдумаемся в значение слова «умозрение» — зрение умом. Что можно увидеть умом? Увидеть умом можно видение. А вот «видение, обведённое линией, есть икона» — так сказал другой великий русский учёный и богослов Павел Флоренский.

«Икона, — говорил Флоренский, — это духовное видение иконописца, а иконы высшего порядка, такие, как Владимирская Богоматерь, Троица Рублёва, таят в себе духовное откровение».

Самым известным в мире духовным откровением считается видение Иоанна Богослова на острове Патмос, записанное в книге Нового Завета — «Апокалипсис». Но если духовное откровение, то есть увиденное, можно описать словами, значит, его можно и написать красками, что и делают иконописцы.

Исследователь жизни и творчества Андрея Рублёва, искусствовед, академик Вера Брюсова пишет:

«В основе каждого иконописного образа лежит прежде всего духовный опыт иконописца, а если он ещё и талантлив, то в результате слияния духовного опыта, мастерства и таланта появляется новый иконописный сюжет, который назывался изводом».

Извод ещё называют списком. Иногда список, созданный талантливым иконописцем, становился известнее оригинала, и свидетельство тому — иконы Андрея Рублёва. Известно, что древние иконописцы считали иконы промыслом Божьим, поэтому подписи под своими произведениями они никогда не ставили, в отличие от западноевропейских художников того времени и современных иконописцев. Например, о творчестве Рублёва стало известно благодаря летописным источникам.

Характеризуя творчество Рублёва, Брюсова пишет в своей книге:

«Есть художники, которые ищут красоту в её внешнем проявлении, другие стремятся передать душевное состояние, третьих привлекает духовность; Рублёв же избрал четвёртый путь — самый трудный — соединить и слить все три цели в одну. В этом его неповторимость как художника».

Уникальность таланта Рублёва формировалась и под огромным влиянием приехавшего из Византии великого иконописца средневековья Феофана Грека, оставившего глубокий след в иконописном творчестве Древней Руси, а особенно в новгородском иконописном искусстве.

Кроме того, Андрей Рублёв был учеником и большим другом великого иконописца того времени Даниила Чёрного. Поэтому именно благодаря такому окружению «дарование Рублёва могло раскрыться полностью и до конца, а их современники готовы были видеть особый смысл в том, что оба великих иконописца скончались почти одновременно».

Даниила Чёрного и Андрея Рублёва называют единомышленниками. Оба художника проявили огромный интерес к «учению о свете», с которым их познакомил византийский иконописец Феофан Грек. Это учение вошло в историю мировой культуры под названием исихазм, что в переводе с греческого означает «покой», «безмолвие».

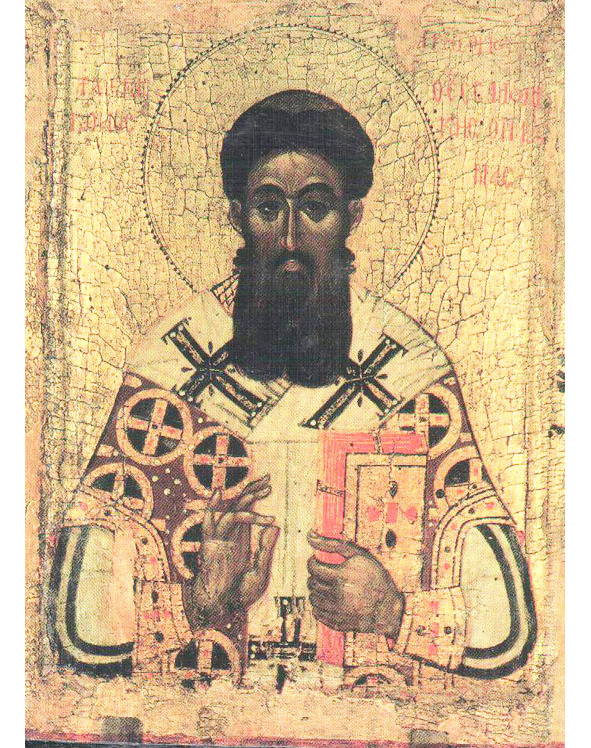

Один из основателей исихазма — византийский учёный-богослов Григорий Палама — писал, объясняя суть учения: «Бог называется светом, но не по существу, а по энергии». То есть Бог — это энергия света. Мы так и говорим — Божественный свет. Именно этим понятием, считают учёные, пронизано искусство Феофана Грека, Даниила Чёрного, но особенно Андрея Рублёва.

При написании статей, вошедших в эту книгу, я в первую очередь ссылалась на исследование академика Веры Брюсовой и её фундаментальный труд «Андрей Рублёв».

Как она сама писала во вступлении: «эта книга посвящена творчеству выдающегося художника Древней Руси Андрея Рублёва».

Однако, глубокое разочарование у меня вызвали высказывания другого уважаемого мной человека — выдающегося знатока древнерусской иконописи, реставратора, академика Савелия Ямщикова, поставившего под сомнение авторство икон, о которых пишет Брюсова как об иконах Рублёва. Это прежде всего иконы, входящие в Деисусный чин Благовещенского собора Московского Кремля, иконы высокого иконостаса Владимирского Успенского собора и, конечно, знаменитая Троица.

«Достоверных источников информации о Рублёве очень мало, авторство икон, приписываемых ему, спорно до сих пор. И выяснение научной истины ещё не закончено, поиски и исследования его творчества продолжаются, и загадка Андрея Рублёва пока не разгадана».

Если это так, тогда остаётся только согласиться с высказыванием искусствоведа Николая Николаевича Пунина, который одним из первых осознал исключительную эстетическую ценность древнерусской живописи, в отличие от тех, «кто считал иконопись предметом церковно-археологического изучения».

«Не всё ли равно, кто написал икону Святой Троицы, не всё ли равно, что написал Андрей Рублёв. Важно лишь то, что существовал Андрей Рублёв и что икона Святая Троица была написана».

Но главной целью моей книги является не доказательство того или иного высказывания. У меня другая задача — показать иконы, которые приписываются Рублёву или иконописцам круга Рублёва, с точки зрения понятия о Боге как Божественной энергии. И что удивительно, именно только те иконы, автором которых считают Рублёва, образно отвечают космическому мироустройству с позиции учения исихазма, то есть представлению о Боге как энергии света.

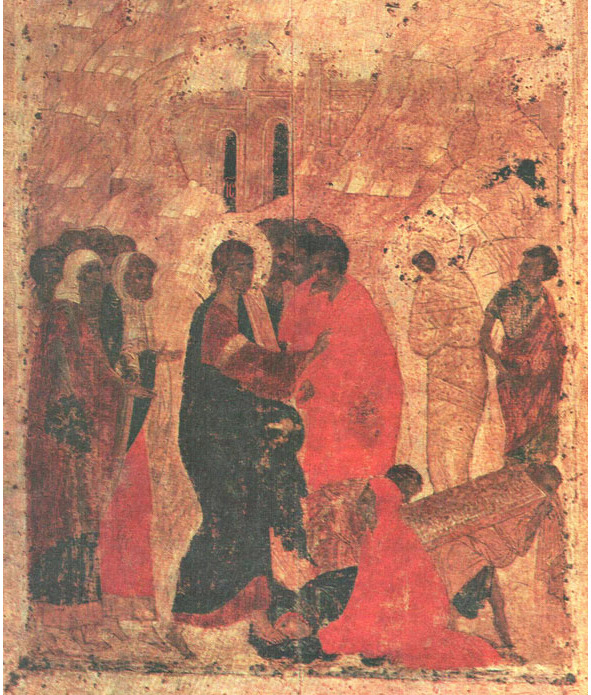

В Благовещенском соборе Московского Кремля сохранилось одиннадцать икон из праздничного ряда высокого иконостаса, в работе над которыми, как считает В. Брюсова, принимал участие Рублёв под руководством Даниила Чёрного. Одна из этих икон — Воскрешение Лазаря, непосредственным автором её считают Андрея Рублёва.

Воскрешение Лазаря — одно из самых значительных и важных чудес, совершённых Иисусом Христом в конце его земной жизни. Об этом чуде рассказывает лишь один евангелист — Иоанн Богослов. Библейская легенда гласит:

«В Вифании, в селении недалеко от Иерусалима жила семья — сёстры Марфа и Мария и их брат Лазарь. С этой семьёй особенно был дружен Иисус, которого они уважительно называли Учитель. Часто останавливаясь у них, Иисус любил побеседовать с сёстрами, но особенно любила слушать Его Мария. Бросив свои дела, она внимала словам Учителя, за что получала упрёки от старшей сестры Марфы.

И вот однажды заболел Лазарь. Встревоженные за его жизнь сёстры посылают известие своему Учителю и просят поскорее прибыть к ним. Но Он пришёл не сразу, а спустя три дня, и увидел собравшихся иудеев, пришедших утешить сестёр, потому что Лазаря уже похоронили по еврейскому обычаю в пещере, вход в которую завалили большим камнем. И тогда Иисус велел вести Его к гробнице. И вот в сопровождении сестёр, своих учеников-апостолов и группы иудеев Он идёт к месту захоронения и приказывает отвалить камень.

— Господи! Он уже смердит, ибо четыре дня как во гробе, — встревожено стала возражать Марфа.

Но камень отвалили, и Христос сказал:

— Лазарь! Иди вон.

И тут же в тёмном проёме пещеры показалась обвитая белыми пеленами фигура Лазаря».

Этот евангельский сюжет был довольно распространён среди западноевропейских художников и особенно среди иконописцев. Традиционно у ног Христа изображали сестёр Марфу и Марию, группу иудеев, здесь же были апостолы — все они и засвидетельствовали это чудо.

ГРМ, Санкт-Петербург

Как пишет известный искусствовед В. Плугин, считавший непосредственным автором этой иконы Андрея Рублёва, «это творение Рублёва осталось сугубо индивидуальным, философским размышлением, глубина и цельность которого остались недоступными современникам. Поэтому последователей именно такого иконографического извода почти нет».

Действительно, есть в этой иконе момент, который резко выделяет её из икон, созданных ранее и в более поздние времена. Это различие заключается в том, что Лазарь на ней показан не на чёрном фоне пещеры, а в ярком концентрированном свете, который так ярок, что белые погребальные пелены на его фоне кажутся тёмными.

«Вначале было слово, и слово было у Бога…», — сказано в Библии. Но если Бог, согласно учению Григория Паламы, называется Светом по энергии, то и слово Бога должно обладать той же силой энергии. И действительно, яркий свет в иконе вспыхивает как раз в тот момент, когда Христос произносит слова «Лазарь, иди вон». А это значит, что по замыслу Рублёва в основе оживления Лазаря лежит энергия Божественного света, возможности которой безграничны, если она способна вдохнуть жизнь в неживое тело.

«Свет от Христа, изображенный Рублевым, — считает В. Плугин, — понимается русским художником именно как благодать, как энергия, которая животворит весь мир».

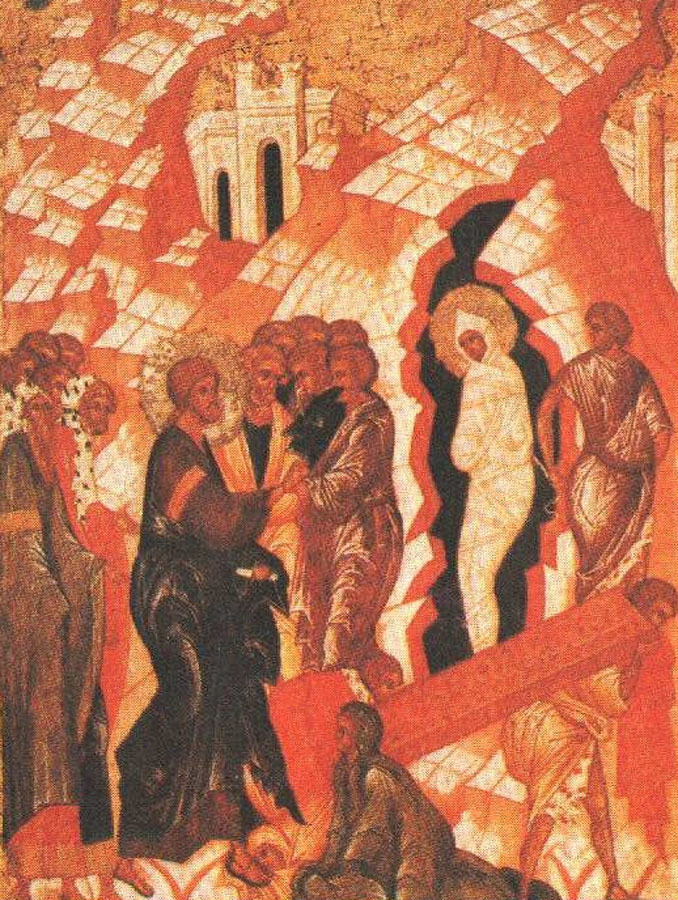

О том, что роль света в иконе осталась не понятна иконописцам последующих поколений, свидетельствует тот факт, что в 1497 г. для знаменитого Кирилло-Белозерского монастыря была написана икона Воскрешение Лазаря, представляющая рублёвский список с аналогичной иконы. Однако фигура Лазаря написана в традиционном понимании, то есть на фоне чёрного проёма пещеры.

из иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского

монастыря. 1497 г.

На Руси, наверное, не все верили в чудо воскрешения человека, три дня пролежавшего в гробу и уже «засмердившего». Поэтому, наверное, и появилась поговорка «не пой мне Лазаря».

Но через 600 лет, после написания этого удивительного иконописного образа, оживляющее свойство солнечной энергии света будет доказано великим русским учёным Александром Чижевским, другом Циолковского. Александр Леонидович Чижевский первый сказал, что «и человек, и микроб существа не только социальные, но и космические, связанные всеми молекулами, всеми частями тел с космосом и его лучами… Судьба человека, без сомнения, находится в зависимости от Вселенной… Всё на нашей планете живёт в ритме Солнца».

Чижевский доказал, что, электрилизуя, ионизируя воздух, можно сделать его животворным и целительным. Из физики мы знаем, что такой воздух можно получить в результате, например, грозового или электрического разряда. Этот феномен и демонстрирует икона Рублёва.

Великое без Солнца не цветёт:

Происходя от солнечных истоков,

Живой Огонь снопом из груди бьёт

Мыслителей, художников, пророков.

Эти стихотворные строчки, написанные девятнадцатилетним Александром Чижевским, в полной мере характеризуют и творчество Рублёва, и учение Григория Паламы и самого Чижевского как труды великих пророков разных эпох.

Несотворённый Свет Преображения

Косым стремительным углом

И светом, режущим глаза,

Переломившейся дугой

На землю падала гроза.

Павел Коган

Византийские богословы утверждали:

«Основное в Боге непостижимо и сокрыто от человека, но человеком может быть воспринята от Бога истекающая светом энергия, что есть один из способов личного общения с Богом».

Доказательством тому может служить описанное в Евангелиях чудо преображения Иисуса Христа пред своими учениками на горе Фавор. Объясняя суть этого чуда, великий богослов древности Иоанн Богослов (IV в.) говорил:

«Иисус Христос открыл им (апостолам) нечто из Своего Божества — столько, сколько они могли вместить, и показал в Себе обитающего Бога».

Свет преображения получил название фаворский (по названию горы), который по учению Паламы и был тот самый свет Божественной энергии, которую человек способен «стяжать», то есть воспринимать.

Вокруг природы фаворского света издревле велись ожесточённые споры, которые нашли своё отражение в иконописных образах Преображения Господня. Художники-иконописцы, стоявшие на позициях исихазма, стремились изобразить свет льющимся из Христа, а не падающим на Него извне (как это делали иконописцы, изображавшие сотворённый свет). Идущий свет от Христа призван был доказывать верующим и противникам учения о существовании предвечного, а не сотворённого света, к которому приравнивалось понятие Свет Славы Христа.

Слава Христа — одно из главных понятий в христианстве и в иконописной символике, поэтому стоит здесь остановиться поподробнее.

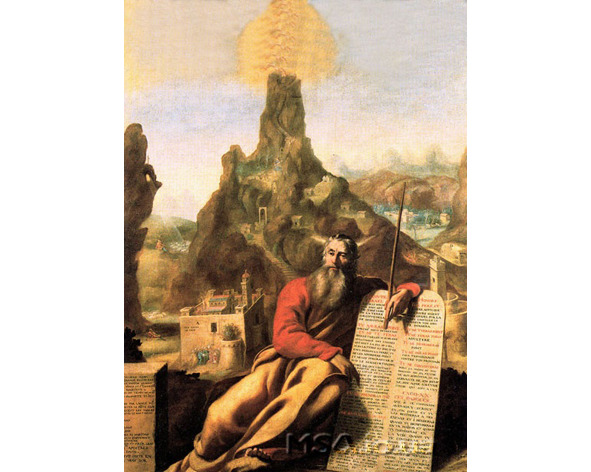

Как учит закон Божий, Слава Христа — это особого свойства энергетическое облако, которое впервые было явлено Моисею, вождю израильского народа, во время выхода из египетского плена.

«И взошёл Моисей на гору, и покрыло облако гору. И Слава Господня осенила гору Синайскую».

Ветхий Завет, книга «Исход»

Русский религиозный мыслитель двадцатого века Сергий Булгаков писал:

«Видение Славы Божией не есть видение Лица Господня, оно есть некое доступное и переносимое человеком Откровение Божие».

Таким образом, облако, осенившее гору Синайскую, и свет, преобразивший Христа на горе Фавор, — это явления одного порядка, показывающие возможность общения человека с Богом через восприятие Его энергии.

В иконописном искусстве с византийских времён символом Славы Христа было облако, поднявшее Христа в небо во время вознесения и прославившее Его как Бога. В иконах символом облака, поднявшего и прославившего Христа, были круг, овал, эллипс. Позднее форма Славы (облака) претерпит изменение и чаще всего будет изображаться в виде трёх концентрических кругов или сфер, пронизанных триединым лучом, который, согласно учению Паламы, и есть единый свет Триипостасного Бога.

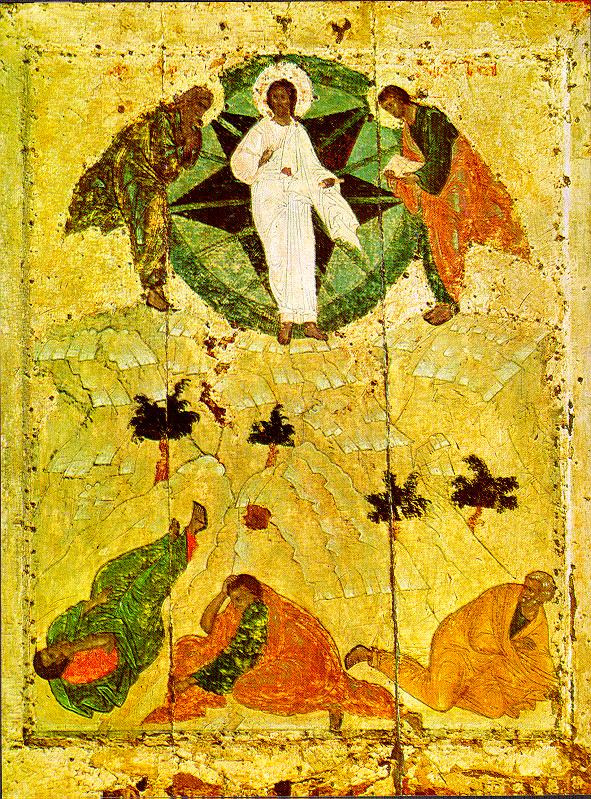

В основе всей иконографии Преображения лежит текст Нового Завета, рассказывающий о том, что за несколько дней до своей крестной смерти «Иисус Христос взял трёх своих учеников — Петра, братьев Иакова и Иоанна — и взошёл с ними на гору Фавор. Поднявшись на вершину, Христос стал молиться и вдруг преобразился перед ними. Лик Его излучал сияние, одежды Его сделались блистательными, как снег, „как на земле белильщик не сможет выбелить“, уточняет Евангелист Марк. И явились к Иисусу Илия с Моисеем — ветхозаветные пророки — и беседовали с Ним. И вдруг …облако осенило их, и раздался из него глас: „сей Сын Мой возлюбленный, так Его слушайте“. И, услышав, ученики от страха пали на лица свои».

Создавая образ Преображение, иконописцы строго следовали как библейскому тексту, так и иконописному канону, так как он входил в праздничный чин русского иконостаса, а также писалось много храмовых икон для большого числа церквей, храмов, соборов во имя Преображения Господня.

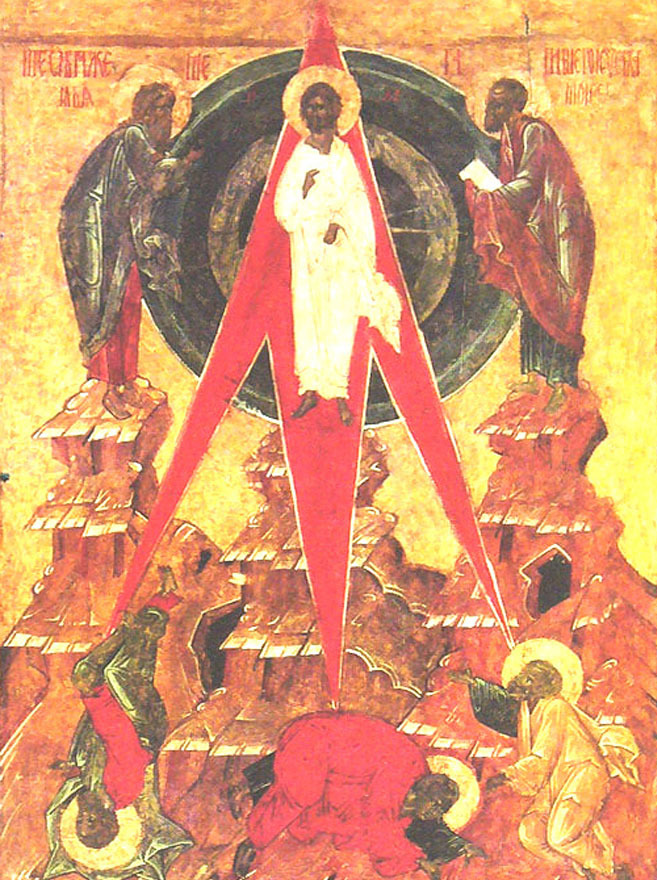

В искусствоведческой литературе существует интересная закономерность — при обзоре искусствоведами икон Преображения они почти всегда на первое место ставят знаменитую икону Преображение из Преображенского собора города Переславля-Залесского (ныне хранится в ГТГ).

Академик Вера Брюсова пишет:

«Эту икону писали как минимум два человека. Почерк одного из них ярко прослеживается — это Феофан Грек, написавший в типичной для него манере „павших на лица свои“ апостолов. Вторым является либо Даниил Чёрный, либо Андрей Рублёв. Возможен и третий вариант — икону писали все трое, так как в то время существовала практика работы нескольких художников над одним произведением».

Тем более что размеры иконы впечатляющие — 184х134 см. Но Брюсова считает, что «это даже и не важно, а важно то, что это были иконописцы одного круга, разделявшие взгляд на византийское учение».

Переславля-Залесского. Около 1403 г. ГТГ. Москва

Рассматриваемая нами ярославская икона Преображение, как и образ Воскрешение Лазаря, была создана тем же кругом единомышленников.

С точки зрения физики, преображение — это переход энергии из одного физического состояния в другое. Раскрывая библейский смысл иконы, искусствоведы обычно оставляют без внимания его физическую природу.

Современный искусствовед Н. Барская, как бы обобщая современный взгляд на толкование данного иконописного сюжета, пишет:

«Идущий от Христа нездешний свет образует бело-золотую звезду, замкнутую в голубой, полных золотых лучей круг… Его голубые лучи стремительно упираются в учеников — словно ими опрокинуты, они… ими ослеплены, повергнуты в изумление… В этой иконе, как справедливо сказал известный исследователь искусства М. Алпатов, «радость озарения… заглушается волнением и беспокойством свидетелей чуда». Предельно резкие позы учеников выражают потрясение от свершающегося чуда, и одновременно удивительно слито в них это потрясение с сосредоточенным покоем.

Покой ощутим даже в фигуре павшего на землю, закрывшего глаза от ослепляющего света Иакова.

Покой проступает в позе стремительно преклонившего колени и одновременно указывающего на Христа Петра.

И особенно ясно это слияние в позе юного Иоанна, рухнувшего на землю, он подпирает голову рукой так, как подпирают её в глубоком, спокойном размышлении. И на открытых, видимых лицах учеников — Петра и Иоанна — действительно лежит печать глубокого, сосредоточенного размышления».

Выделенные в этом высказывании слова сводятся к мысли о том, что таинственный свет от бело-голубой звезды приводит апостолов в изумление, к радости озарения, к сосредоточенному покою, к спокойному размышлению.

Однако, я разделяю точку зрения известного художника Отари Кандаурова, который видит в иконе не звезду, а пересечение двух стрел, в которые вписана фигура Христа. В продолжение этой мысли зададим себе вопросы: а что это за стрелы, откуда они взялись и какова их природа?

Если посмотреть внимательно на икону, то действительно можно увидеть, что одна стрела бьёт сверху в вершину скалы, пробивая её на некоторую глубину, а вторая такая же белая стрела уходит вверх. То есть это не что иное, как символическое изображение удара молнии. В природе существует физическое явление, хорошо известное даже из школьных учебников, когда от удара молнии в вершину скалы образуется светящееся облако.

Именно такой природный феномен изображён на картине художника С. И. Щиголёва, одного из основателей направления в живописи в 30-е годы прошлого столетия, получившего название космизм.

Однако, не нужно иметь большого воображения, чтобы понять, что один и тот же природный феномен изображён по иконописным канонам в иконе Преображение и в традиции реалистического искусства в картине «Удар молнии».

Отличие иконы от картины лишь в том, что за физическим явлением иконописец видит проявление высшего разума. А поскольку преображение Христа связано с энергией, принесённой стрелой молнии, ударившей в скалу, то возвращение Христа в изначальное состояние как человека будет связано с уходом этой стрелы — источником световой энергии. Значит, Иисус Христос находится не на фоне шестиконечной звезды, а в пересечении двух стрел молнии — носителя космической энергии, а голубой шар — светящееся облако — и есть символ Славы Христа.

Поскольку мы знаем, что преображение — это переход энергии из одного состояния в другое и момент преображения сопровождается видимыми процессами физического характера, то попробуем увидеть их в иконе.

1. Это мощный электрический разряд, сопровождаемый яркой вспышкой света, ослепляющей апостолов.

2. Образовавшаяся от электрического разряда ударная волна сбрасывает апостолов с вершины горы к её подножию. Искусствовед Третьяковки Мария Разгулина замечает, что «вообще фигуры апостолов изображены на иконе в каком-то удивительном движении, их одежды парусятся, как будто не только поток света, но и поток ветра исходит от Христа». Но поток воздуха, то есть ветра, исходит не от Христа, а от Славы Христа — энергетического облака, которое и является носителем Божественной энергии.

3. И, наконец, смещённые относительно друг друга два кольца голубого шара — Славы Христа, — говоря физическим языком, на определённый угол фазы свидетельствуют о волновом характере излучаемой энергии. (Волновой характер изображаемого света характерен для икон Рублёва).

Поскольку миг преображения был краток, то видеть сам свет мог только апостол Пётр. Почти на всех иконах Преображения только Пётр, оглядываясь, смотрит на преобразившегося Христа.

Человек всегда испытывал почти животный страх перед грозой, считая её проявлением гнева Божьего. Именно страхом перед необъяснимым грозным явлением природы можно объяснить выражение лиц, лежащих под горой апостолов.

Кроме того, здесь можно увидеть и то, что электрическое облако — Слава Христа — с разной силой действует на персонажей иконы.

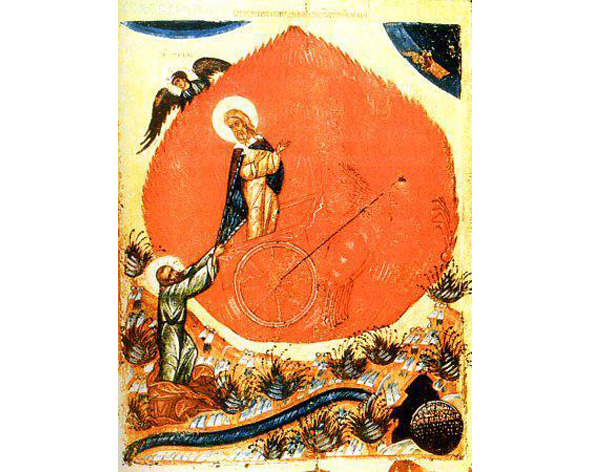

Так, ветхозаветные пророки Моисей и Илия, при жизни испытавшие воздействие световой энергии — Моисей на горе Синайской, а Илия был вознесён огненным облаком на небо, — спокойно касаются заряженного облака, то есть Славы Христа.

Та же самая преображённая энергия на мгновение ослепляет апостолов и мощным потоком воздуха сбрасывает их с горы.

Показывая промежуточное положение на горе Иисуса Христа и апостолов (при восхождении и спуске), нам дают понять, что гора довольно высокая, и тогда позы лежащих под горой апостолов трудно сочетаются с их чувствами, приписанными им: «радостью озарения», а также «сосредоточенным покоем» и «спокойным размышлением».

Впоследствии силу Славы Божьей испытает и апостол Павел. Он не был на горе Фавор при преображении Христа, он вообще не видел Христа при его жизни. Мало того, он был ярым противником и гонителей христиан.

Однажды, преследуя христиан, как сказано в Евангелии, Павел со своими спутниками приблизился к Дамаску — главному городу Сирии. Вдруг ослепительный свет ударил ему в глаза, и какая-то неведомая сила сбросила с коня. Он слышит голос с неба: «Я Иисус Христос, которого ты гонишь». Когда упавший на землю Савл хочет узнать, кто говорит с ним, голос отвечает: «Я Иисус Христос, которого ты гонишь». Ослепленного светом Павла за руки приводят в Дамаск, где он пребывал три дня слепой, в молитве и уединении, без пищи и питья».

Музей истории искусства, Вена

По всей видимости, сила энергии Божественного Света, которую испытал Павел гораздо сильнее той, которой подверглись апостолы на горе Фавор, одно дело последователи учения Христа и совсем другое — Его ярый противник.

Но «духовный свет очистил его, и неистовость гонителя преобразилась в великую энергию созидателя христианской церкви».

Может быть, поэтому апостол Пётр и апостол Павел будут представлены в деисусном чине русского иконостаса как истинные свидетели фаворского, Божественного света.

А какова же была дальнейшая судьба апостолов, испытавших на себе воздействие Божественной энергии?

Как мы уже знаем, Савл — ярый гонитель христиан — станет первоапостолом.

Апостол Иоанн, будучи сосланным на остров Патмос, своим духовным оком узреет откровение Божье о конце света.

Апостол Пётр обретёт дар целителя, способность лечить людей от всяческих недугов, говоря о том, что вера, не сопровождаемая добрыми делами, — мертва и не приводит ко спасению.

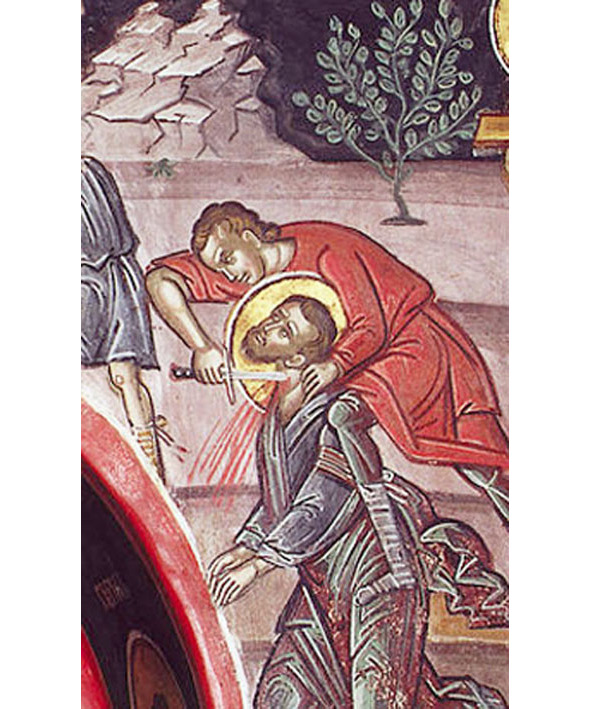

Иаков ничем особым не успеет прославиться, потому что вскоре будет убит в Иерусалиме по приказу царя Ирода Антипы незадолго до крестной смерти Христа. Но после смерти Иаков станет национальным святым Испании, куда перенесут его останки из Иерусалима, а место его захоронения превратится в вместо паломничества, которое прославится чудесами.

Бернардо Строцци. 1581—1644 гг.

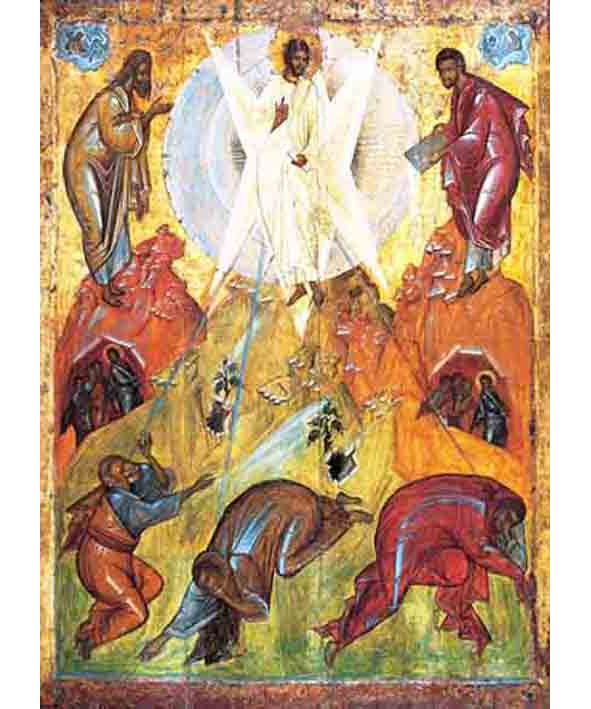

После рассмотренной нами иконы из Преображенского собора Переславля-Залесского обычно в искусствоведческой литературе рассматривают икону из Благовещенского собора Московского Кремля, автором которой считают уже самого Андрея Рублёва.

Иногда возникает такое чувство, что икона Рублёва находится как-то в тени переславль-залесской иконы, её обычно даже печатают меньших размеров, хотя об иконе Рублёва тоже пишут много, например:

«мягок и тих этот проникающий Христа свет… Тихо льются его отсветы на лики и одежды пророков, на горки, на лики апостолов… Смягчены движения учеников, тихо, просветлённо и объявшее их сосредоточение».

«Икона изнутри сияет лёгким и ровным светом, в движении фигур больше задумчивости, нежели пронзительного потрясающего мгновения».

Из данного описания можно сказать, что те же самые чувства, те же мягкие движения апостолов представлены, что и в предыдущей иконе. Но так ли это?

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.