Бесплатный фрагмент - Организация деятельности по обращению с опасными отходами

Раздел 1. Основы законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами

Тема 1.1 Основы законодательства в области обеспечения экологической безопасности при работах по обращению с отходами в РФ

Основная задача природоохранного законодательства — это законодательно установленное регулирование отношений в сфере взаимодействия общества и природы в целях сохранения природных богатств и естественной среды обитания человека, предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, оздоровления и улучшения качества окружающей среды, укрепления законности и правопорядка в интересах настоящего и будущих поколений людей.

Объектами природоохранного законодательства являются земля, недра, воды, леса и иная растительность, животный мир, атмосферный воздух, памятники природы, особо охраняемые территории и др.

Вершиной системы природоохранного законодательства Российской Федерации является Конституция РФ, в которой декларируется право человека на благоприятную окружающую среду и компенсацию вреда, причиненного ему загрязнением, отражаются положения об охране природы и рациональном использовании природных ресурсов, которые являются основой жизни и деятельности народов РФ. Центральное место среди экологических норм Конституции РФ занимает ст. 9, ч. 1, где указано, что земля и природные ресурсы в РФ используются и охраняются как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующих территориях.

Качество окружающей среды обеспечивается экологической безопасностью производства, нацеленной на снижение техногенного воздействия на природу и минимизацию экологических рисков. Прежде всего, это происходит за счет экологически и экономически рационального управления природоохранными и ресурсосберегающими сторонами деятельности предприятий и организаций. Образование, сбор, накопление, хранение и первичная обработка отходов является неотъемлемой составной частью технологических процессов, в ходе которых они образуются.

В 2012 году Президентом РФ утверждены «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года», определяющие долгосрочную стратегию экологизации экономического развития страны.

В данном документе представлены основные механизмы обеспечения экологически безопасного обращения с отходами, в числе которых:

— предупреждение и сокращение образования отходов, их вовлечение в повторный хозяйственный оборот посредством максимально полного использования исходного сырья и материалов, предотвращения образования отходов в источнике их образования, сокращения объемов образования и снижения уровня опасности отходов, использования образовавшихся отходов путем переработки, регенерации, рекуперации, рециклинга;

— внедрение и применение малоотходных и ресурсосберегающих технологий и оборудования;

— создание и развитие инфраструктуры экологически безопасного удаления отходов, их обезвреживания и размещения;

— поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не прошедших сортировку, механическую и химическую обработку, а также отходов, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья (металлолом, бумага, стеклянная и пластиковая тара, автомобильные шины и аккумуляторы и другие);

— установление ответственности производителей за экологически безопасное удаление произведенной ими продукции, представленной готовыми изделиями, утратившими свои потребительские свойства, а также связанной с ними упаковки;

— обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении отходов и проведение работ по экологическому восстановлению территорий объектов размещения отходов после завершения эксплуатации указанных объектов.

Экологическая безопасность должна быть обеспечена на всех стадиях жизненного цикла объектов и этапах технологического цикла отходов в процессе:

— проведения исследований и обосновании разработки;

— разработки;

— производства;

— транспортирования;

— эксплуатации (включая применение и хранение);

— капитального ремонта (только для объектов, подлежащих капитальному ремонту);

— ликвидации (с утилизацией инертных частей и удалением опасных частей).

Соблюдение экологической безопасности в области обращения с отходами производства и потребления неразрывно связано с основными принципами государственной политики в области обращения с отходами, которыми являются:

— охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия;

— научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов общества в целях обеспечения устойчивого развития общества;

— использование наилучших доступных технологий при обращении с отходами;

— комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов;

— использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот;

— доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации в области обращения с отходами;

— участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в области обращения с отходами.

Основными принципами экономического регулирования в области обращения с отходами являются:

— уменьшение количества отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот;

— платность размещения отходов;

— экономическое стимулирование деятельности в области обращения с отходами.

Направления государственной политики в области обращения с отходами являются приоритетными в следующей последовательности:

— максимальное использование исходных сырья и материалов;

— предотвращение образования отходов;

— сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

— обработка отходов;

— утилизация отходов;

— обезвреживание отходов.

В природоохранном законодательстве базовым является Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. №7-ФЗ (далее — Закон №7-ФЗ), который определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное развитие социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов.

Этот закон регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду, как важнейшую составляющую окружающей среды в пределах территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Статья 51 Федерального закона «Об охране окружающей среды» устанавливает требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления:

1. Отходы производства и потребления, радиоактивные отходы подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации.

2. Запрещаются:

— сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву;

— размещение отходов I — IV классов опасности и радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека;

— захоронение отходов I — IV классов опасности и радиоактивных отходов на водосборных площадях подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов;

— ввоз отходов I — IV классов опасности в Российскую Федерацию в целях их захоронения и обезвреживания;

— ввоз радиоактивных отходов в Российскую Федерацию в целях их хранения, переработки или захоронения, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом и Федеральным законом «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

— захоронение в объектах размещения отходов производства и потребления продукции, утратившей свои потребительские свойства и содержащей озоноразрушающие вещества, без рекуперации данных веществ из указанной продукции в целях их восстановления для дальнейшей рециркуляции (рециклирования) или уничтожения.

3. Отношения в области обращения с отходами производства и потребления, а также отходами I — IV классов опасности и радиоактивными отходами регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации.

Кроме того, Закон №7-ФЗ утверждает основные термины и определения в области охраны окружающей среды, устанавливает принципы нормирования качества окружающей природной среды и нормирования допустимого воздействия на окружающую среду в форме выбросов в атмосферу, сбросов в водные объекты, размещения отходов, принцип платности природопользования, а также экологические требования при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.

Отдельные разделы Закона №7-ФЗ посвящены:

— основам управления в области охраны окружающей среды

— правам и обязанностям граждан, общественных организаций и некоммерческих объединений в области охраны окружающей среды,

— государственному реестру объектов негативного воздействия на окружающую среду,

— наилучшим доступным технологиям,

— особо охраняемым территориям и объектам; лесопарковым зеленым поясам,

— принципам экологического контроля, производственного контроля; государственного экологического мониторинга

— экологическому воспитанию и просвещению;

— образованию и научным исследованиям;

— государственной экологической экспертизе и оценке воздействия на окружающую среду,

— разрешению споров в области охраны окружающей природной среды;

— ответственности за экологические правонарушения;

— порядку возмещения причиненного вреда.

В Законе №7-ФЗ установлены правовые нормы по осуществлению экологического страхования, в том числе обязательного, и экологической сертификации на соответствие природоохранным требованиям в целях обеспечения экологически безопасного ведения хозяйственной деятельности.

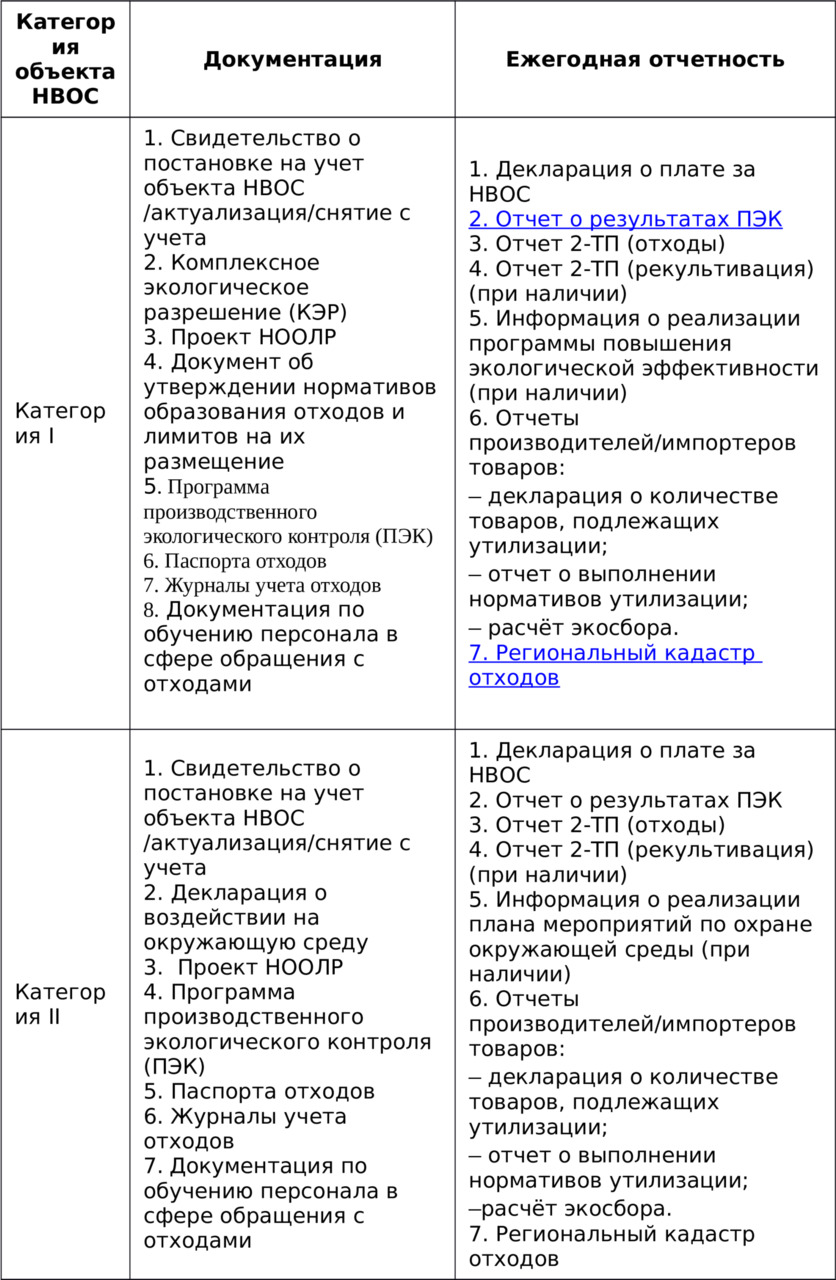

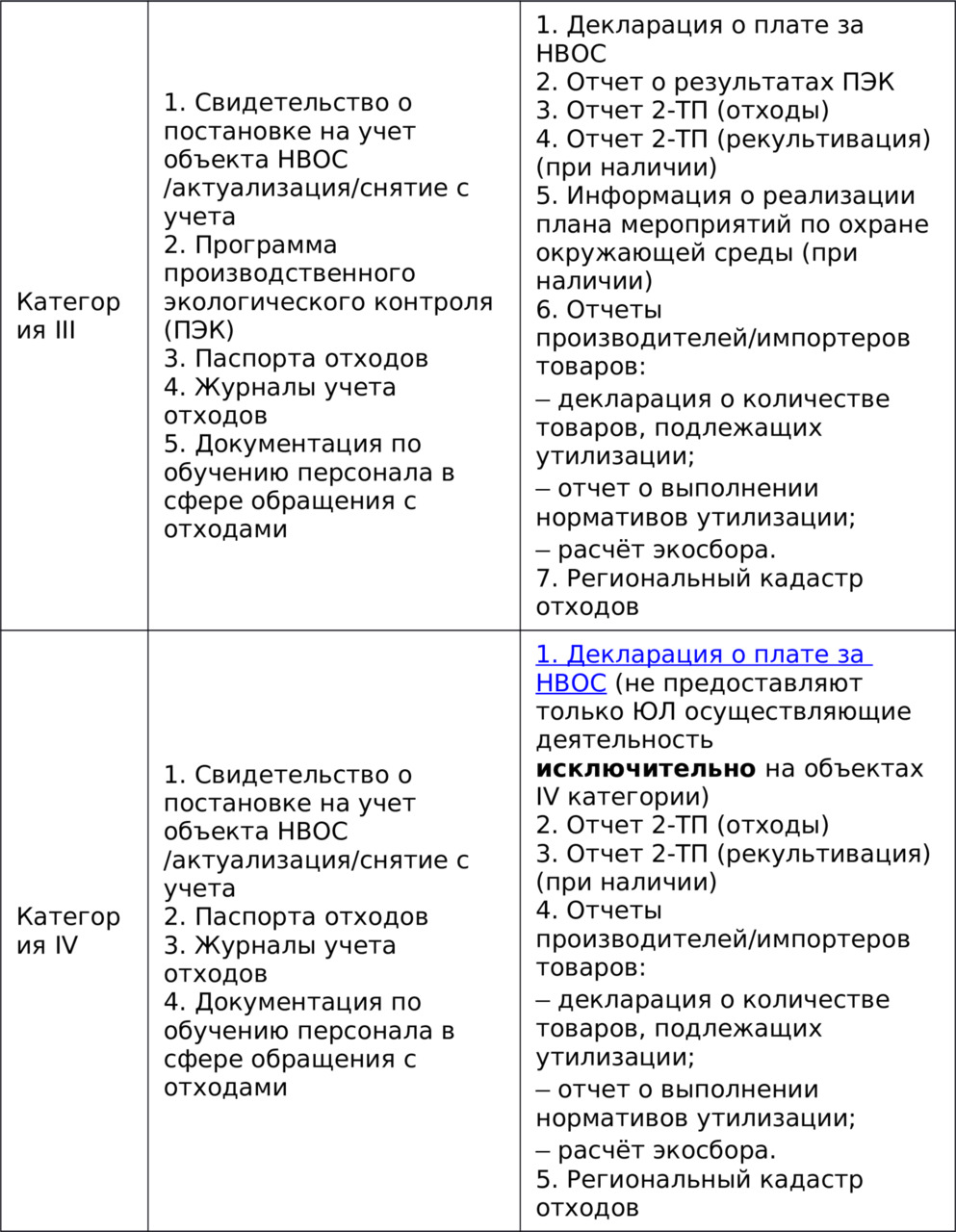

В Законе №7-ФЗ установлены принципы категорирования объектов.

Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня такого воздействия подразделяются на четыре категории:

— объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий, — объекты I категории;

— объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду, — объекты II категории;

— объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду, — объекты III категории;

— объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду, — объекты IV категории.

Эти категории объектов особенно важны при нормировании допустимого воздействия на окружающую среду и выдаче разрешений, начислении платы за негативное воздействие и проведении государственного, в том числе автоматизированного и производственного контроля.

К объектам I категории предъявляются наиболее строгие требования в области охраны окружающей среды:

— выдача комплексных экологических разрешений для объектов I категории должна производиться на основе положительного заключения государственной экологической экспертизы,

— на объектах I категории стационарные источники выбросов, сбросов должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информации;

— на территориях, входящих в состав лесопарковых зеленых поясов, запрещается размещение объектов I категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

— юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, разрабатывают и утверждают программу производственного экологического контроля, осуществляют производственный экологический контроль в соответствии с установленными требованиями, документируют информацию и хранят данные, полученные по результатам осуществления производственного экологического контроля;

— в отношении объектов I категории производится государственный экологический контроль федерального уровня и другие.

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ также содержит нормы в отношении отходов производства и потребления: «Отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами РФ» (ст. 22) и т. п.

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г. №96-ФЗ: «Хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и населенных пунктов загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды, запрещается.

Юридические лица, отходы производства и потребления которых являются источниками загрязнения атмосферного воздуха, обязаны обеспечивать своевременный вывоз таких отходов на специализированные места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья.

Места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления должны быть согласованы с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды» (ст. 18).

Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 г. №2395—1: «Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в области геологического изучения, использования и охраны недр, использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, специфических минеральных ресурсов (рапы лиманов и озер, торфа, сапропеля и других), подземных вод, включая попутные воды (воды, извлеченные из недр вместе с углеводородным сырьем), и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд.

Недра для добычи общераспространенных полезных ископаемых с целью производства строительных материалов могут не предоставляться при условии возможности использования отходов добычи полезных ископаемых и отходов иных производств, являющихся альтернативными источниками сырья» (ст. 18).

«Основными требованиями по рациональному использованию и охране недр являются… предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронении отходов I — V классов опасности, сбросе сточных вод, размещении в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд;… предотвращение размещения отходов производства и потребления на водосборных площадях подземных водных объектов и в местах залегания подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения или резервирование которых осуществлено в качестве источников питьевого водоснабжения» (ст. 23).

Федеральный закон №52-ФЗ «О животном мире» от 24 апреля 1995 г.: «Запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания» (ст.28).

Водный кодекс Российской Федерации: «В водоохранных зонах запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов» (п. 2 части 15 ст. 65).

«Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются» (ст.56).

«Загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами запрещаются» (ст.57).

«На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать объекты размещения отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод» (ст.59).

Лесной кодекс Российской Федерации: «На землях лесного фонда в соответствии с п.11 ст. 25 Лесного кодекса РФ использование лесов разрешено для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых».

В соответствии с п.1, 2 ч.1 ст. 21 Лесного кодекса РФ строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются в т. ч. для осуществления работ по геологическому изучению недр; разработки месторождений полезных ископаемых. В соответствии с ч. 7 ст. 21 перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, утверждается Правительством Российской Федерации для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов.

Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для осуществления работ по геологическому изучению и разработке месторождений углеводородного сырья в защитных лесах, относящихся к категориям лесов, расположенных в водоохранных зонах, а также в запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, за исключением особо защитных участков лесов включает площадку размещения, накопления и обезвреживания отходов, в том числе шламовый амбар, полигон, шламонакопитель, хвостохранилище.

В соответствии с ч. 3 ст. 21 Лесного кодекса РФ объекты, связанные с осуществлением указанной в пунктах 1 и 2 части 1 данной статьи деятельности (осуществление работ по геологическому изучению недр; разработки месторождений полезных ископаемых), по истечении сроков выполнения соответствующих работ подлежат консервации или ликвидации в соответствии с законодательством о недрах.

В соответствии с ч. 6 ст. 21 Лесного кодекса РФ земли, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации.

В соответствии с Федеральным законом №219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об охране окружающей среды“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 21 июля 2014 г. (с изменениями и дополнениями от 4 августа 2023 г.) появились следующие нововведения. Стационарные источники на объектах I категории теперь должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме и (или) о массе выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и о концентрации загрязняющих веществ в государственный фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).

Требования к таким автоматическим средствам измерения и учета, техническим средствам фиксации и передачи информации определяются в соответствии с законодательством РФ об обеспечении единства измерений.

В отношении объектов размещения отходов, оснащенных автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме и (или) о массе выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и о концентрации загрязняющих веществ в государственный фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), лицом, эксплуатирующим объект размещения отходов, в разделе «Сведения о показателях, характеризующих состояние и загрязнение окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду» отчета о результатах мониторинга данные, касающиеся атмосферного воздуха и поверхностных вод, не включаются.

Кроме того, расширяется перечень объектов государственной экологической экспертизы федерального уровня. К таким объектам теперь относятся:

— проектная документация объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I категории;

— материалы обоснования комплексного экологического разрешения, разрабатываемые в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды.

Тема 1.2 Федеральное законодательство в области обращения с отходами

Федеральное законодательство в области обращения с отходами — это нормативные акты, принятые уполномоченным на то государственным органом в установленном порядке, форме и процедуре, и содержащие государственную волю законодателя в области регулирования деятельности по обращению с отходами.

Федеральный закон №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

Согласно статье 1 Федерального закона от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», отходы производства и потребления (далее — отходы) — вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В настоящее время определение, данное в Законе «Об отходах производства и потребления», гармонизировано с международным законодательством. Что подразумевается под понятием «удаление»?

Определение содержится в Приложениях IVA и IVB к Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. В ней говорится, что «отходы» представляют собой вещества или предметы, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с положениями национального законодательства, а понятие «удаление» означает любую операцию, определенную в приложении IV к настоящей Конвенции:

— А. Операции, которые не ведут к возможной рекуперации, рециркуляции, утилизации, прямому повторному или альтернативному использованию. (в Конвенции перечислено 15 видов операций, в том числе сжигание, захоронение и пр.);

— В. Операции, которые могут привести к рекуперации, рециркуляции, утилизации, прямому повторному или альтернативному использованию (в Конвенции перечислено 13 видов операций по рекуперации, рециркуляции, утилизации либо аккумуляции в целях дальнейшего использования и пр.).

Федеральный закон №89-ФЗ устанавливает основные требования к обращению с отходами производства и потребления, полномочия и ответственность в области обращения с отходами. В данной сфере деятельности используются следующие основные понятия.

Обращение с отходами — деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Твердые коммунальные отходы — отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Отходы от использования товаров — отходы, образовавшиеся после утраты товарами, упаковкой товаров полностью или частично своих потребительских свойств.

Лом и отходы цветных и (или) черных металлов — пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий.

Вид отходов — совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Группы однородных отходов — отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме).

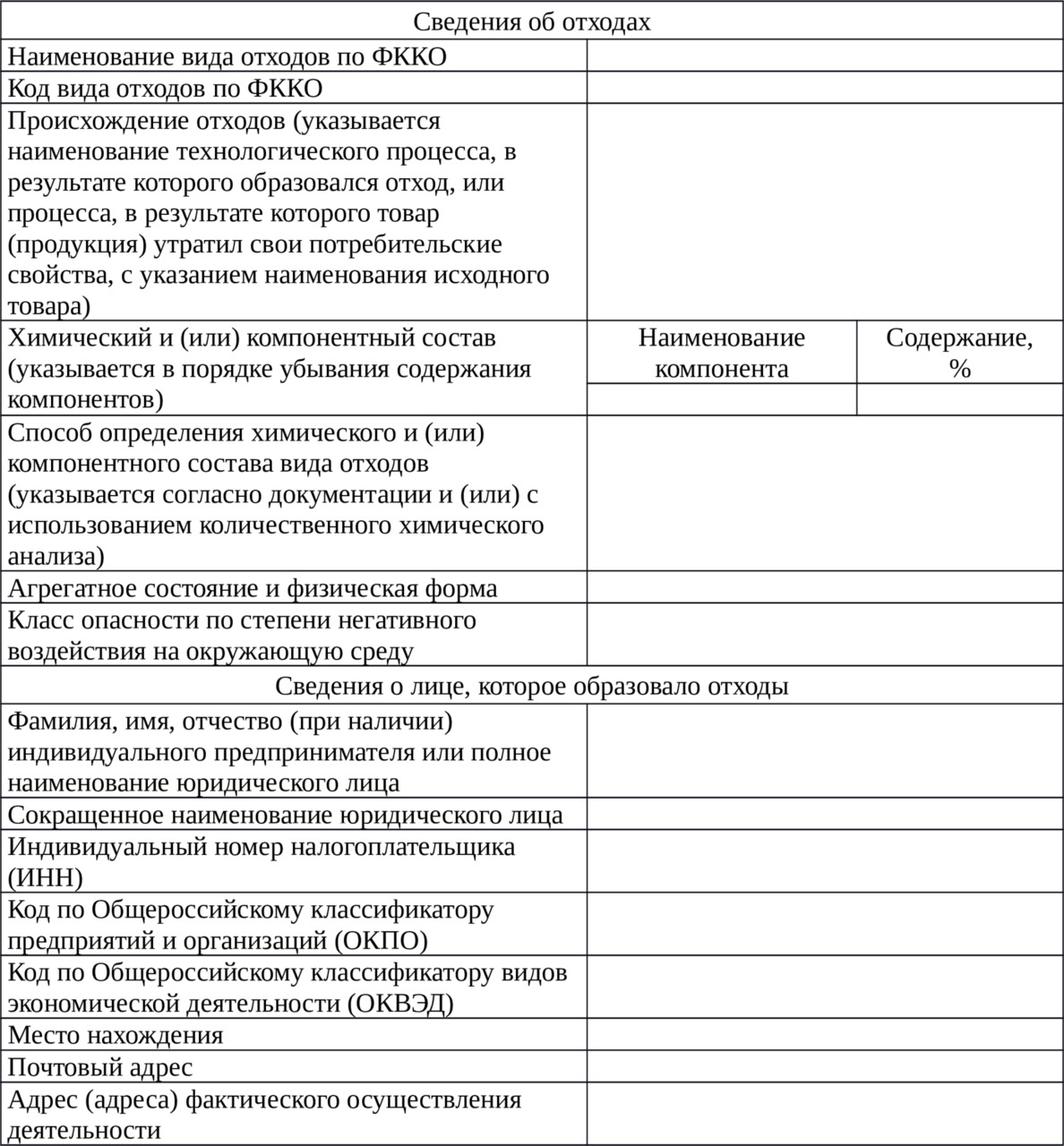

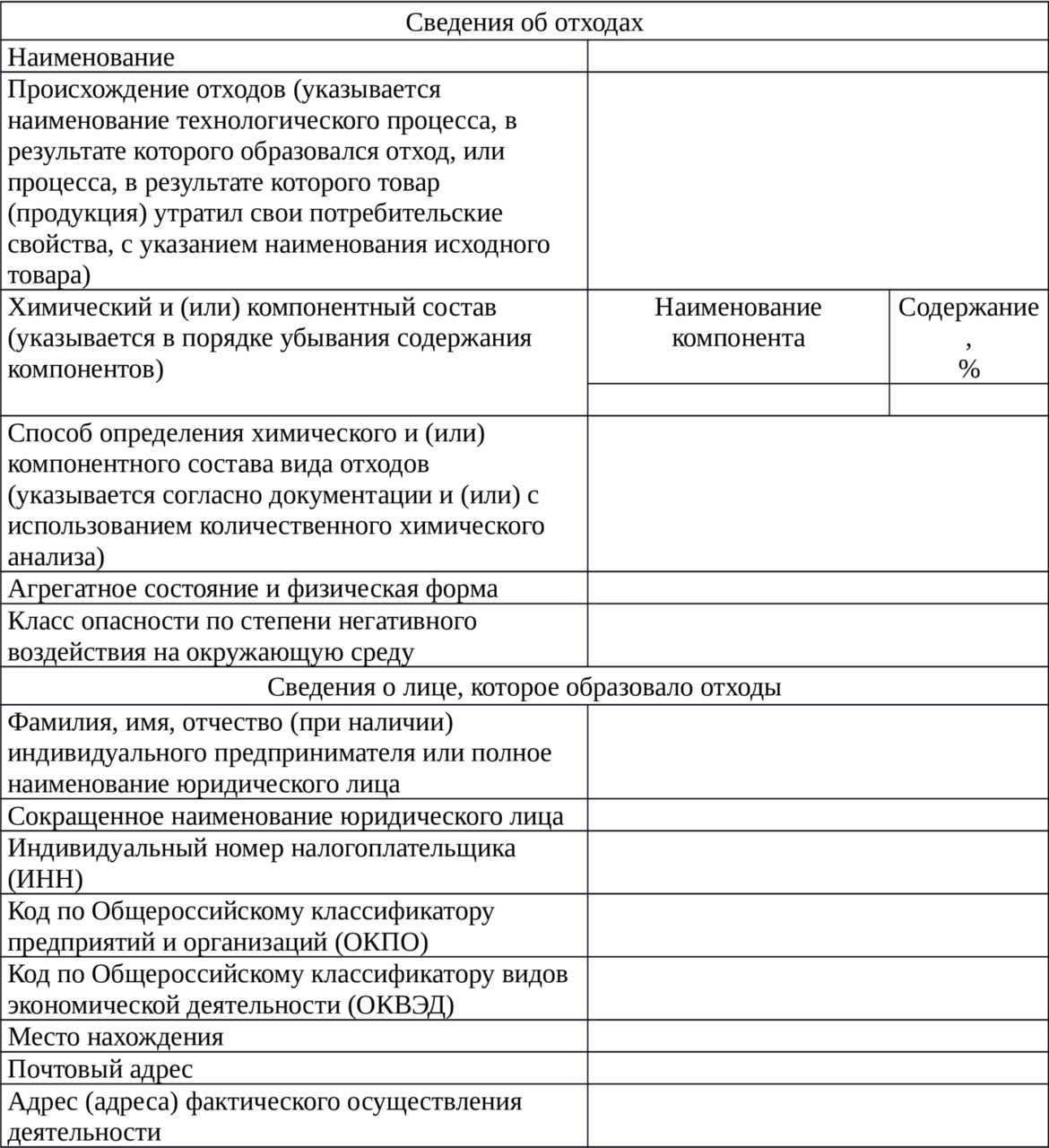

Паспорт отходов — документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе.

Норматив образования отходов — установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции.

Норматив накопления твердых коммунальных отходов — среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени.

Лимит на размещение отходов — предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории.

Обращение с отходами — деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

Сбор отходов — прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение.

Накопление отходов — складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Транспортирование отходов — перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах.

Обработка отходов — предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.

Утилизация отходов — использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).

Обезвреживание отходов — уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Размещение отходов — хранение и захоронение отходов.

Хранение отходов — складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

Захоронение отходов — изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Объекты обезвреживания отходов — специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов.

Объекты размещения отходов — специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

Объекты хранения отходов — специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.

Объекты захоронения отходов — предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I — V классов опасности в соответствии.

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также — региональный оператор) –юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.

Баланс количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации — соотношение количества образовавшихся твердых коммунальных отходов и количественных характеристик их утилизации, обезвреживания, захоронения, передачи в другие субъекты Российской Федерации (поступления из других субъектов Российской Федерации) для последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.

Трансграничное перемещение отходов — перемещение отходов с территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, на территорию (через территорию), находящуюся под юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такое перемещение отходов затрагивает интересы не менее чем двух государств.

Объекты накопленного вреда окружающей среде — территории и акватории, на которых выявлен накопленный вред окружающей среде, объекты капитального строительства и объекты размещения отходов, являющиеся источником накопленного вреда окружающей среде.

Отношения в области обращения с радиоактивными отходами, с биологическими отходами, с отходами лечебно-профилактических учреждений, с выбросами вредных веществ в атмосферу и со сбросами вредных веществ в водные объекты регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации.

При обращении с отходами должны соблюдаться основные принципы государственной политики в области обращения с отходами. Это такие принципы, как:

— охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей природной среды и сохранение биологического разнообразия;

— научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов общества в целях обеспечения устойчивого развития общества;

— использование новейших научно-технических достижений в целях реализации малоотходных и безотходных технологий; комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов;

— использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот; доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации в области обращения с отходами; участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в области обращения с отходами.

Для хранения и захоронения отходов создаются специальные объекты размещения отходов.

Определение места строительства объектов размещения отходов осуществляется на основе специальных (геологических, гидрологических и иных) исследований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (Градостроительный кодекс РФ, Глава 6. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства).

Собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов обязаны проводить мониторинг состояния окружающей природной среды, после окончания эксплуатации данных объектов обязаны проводить контроль за их состоянием и воздействием на окружающую природную среду и работы по восстановлению нарушенных земель.

Объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр объектов размещения отходов. Ведение государственного реестра объектов размещения отходов осуществляется в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

Нормативно правовыми актами РФ установлены требования к транспортированию отходов. Порядок транспортирования отходов I — IV классов опасности, предусматривающий дифференцированные требования в зависимости от вида отходов и класса опасности отходов, требования к погрузочно-разгрузочным работам, маркировке отходов, требования к обеспечению экологической безопасности и пожарной безопасности, устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области транспорта по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды. Ввоз отходов на территорию Российской Федерации в целях их захоронения и обезвреживания запрещается. Ввоз отходов на территорию Российской Федерации в целях их использования осуществляется на основании разрешения, выданного в установленном порядке.

В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека, уменьшения количества отходов применительно к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области обращения с отходами, устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.

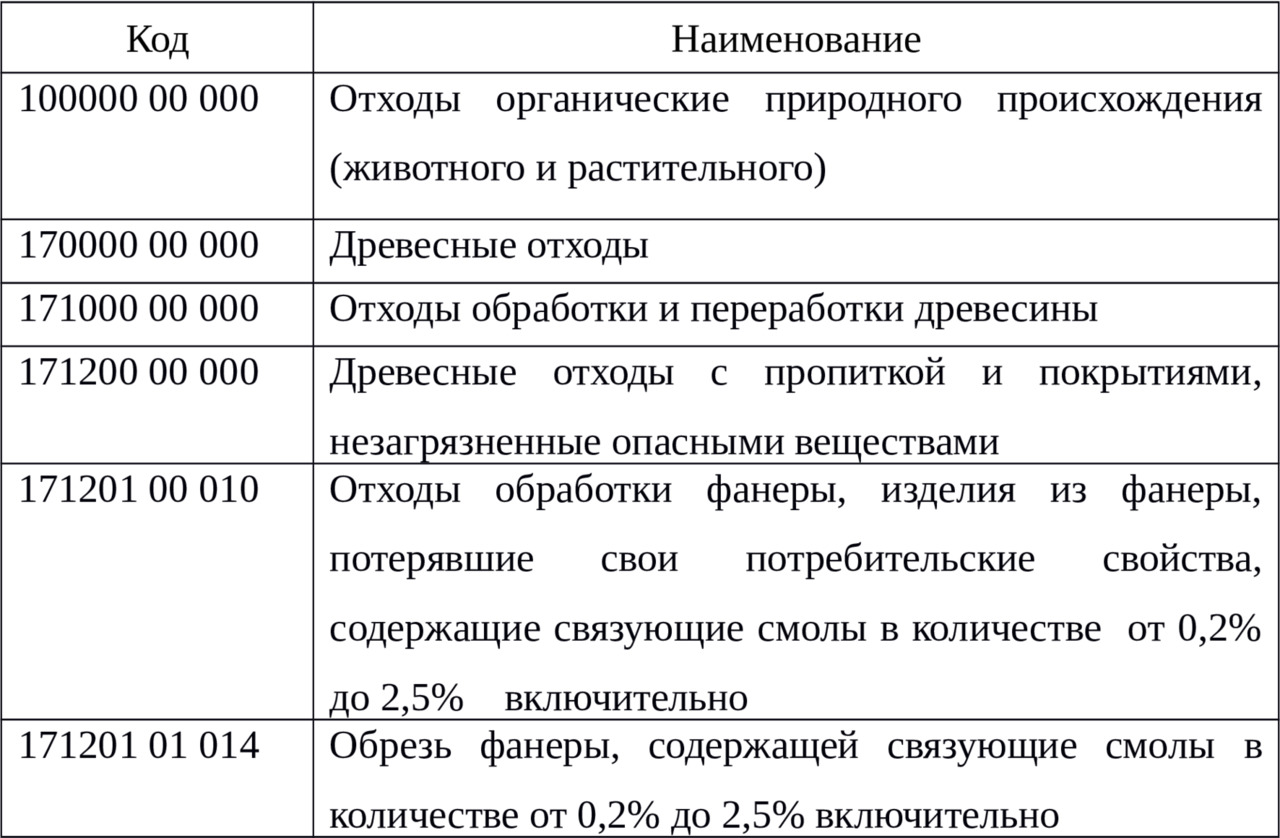

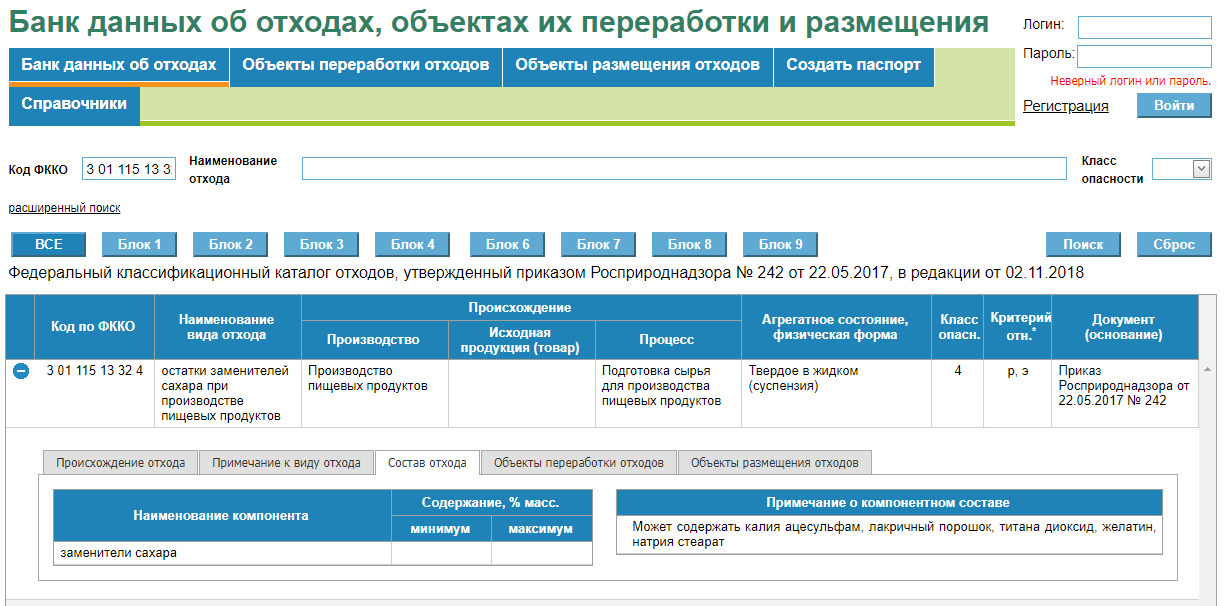

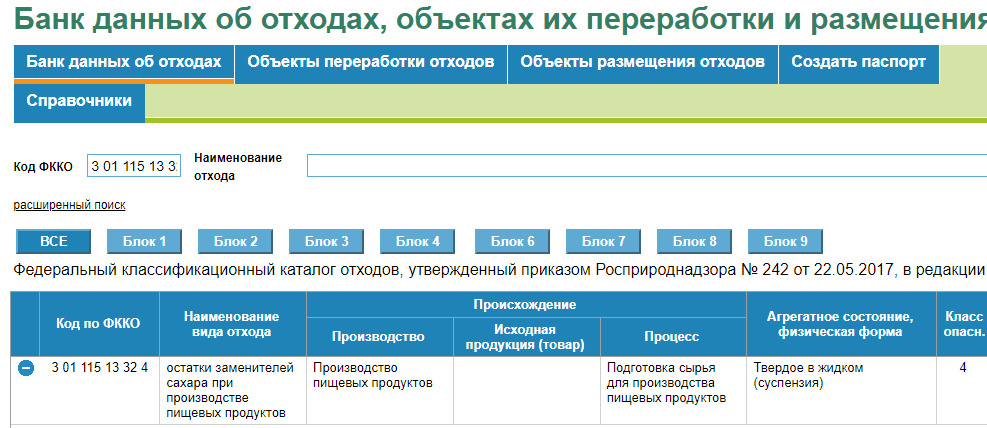

В России ведется государственный кадастр отходов. Государственный кадастр отходов включает в себя федеральный классификационный каталог отходов, государственный реестр объектов размещения отходов, а также банк данных об отходах и о технологиях использования и обезвреживания отходов различных видов.

Государственный кадастр отходов ведется по единой для Российской Федерации системе. Порядок ведения государственного кадастра отходов определяется Правительством Российской Федерации.

Государственный контроль за деятельностью в области обращения с отходами осуществляют федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.

Юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, организуют и осуществляют производственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.

Общественный контроль в области обращения с отходами осуществляют граждане или общественные объединения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами должностными лицами и гражданами влечет за собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность.

Деятельность по обращению с опасными отходами регулируется также рядом подзаконных актов.

Кроме этого в России действуют санитарные правила и гигиенические нормы, регулирующие деятельность по обращению с опасными отходами, а также ветеринарно-санитарные правила по утилизации биологических отходов.

Таким образом, все законы и нормативные акты РФ реализованы и утверждены на основании действующего федерального закона, который в свою очередь опирается на международные обязательства в области регулирования деятельности по обращению с опасными отходами.

Требования к безопасному обращению с отходами содержатся в других отраслях права

— Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;

— Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ;

— Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ;

— Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ;

— Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. №14-ФЗ;

— Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ;

— Налоговый Кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ, часть вторая от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ и др.

Земельный кодекс Российской Федерации устанавливает (ст.7), что земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

В соответствии со ст. 87 Земельного кодекса земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

1) земли промышленности;

2) земли энергетики;

3) земли транспорта;

4) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

5) земли для обеспечения космической деятельности;

6) земли обороны и безопасности;

7) земли иного специального назначения.

В соответствии с законодательством РФ размещение промышленных предприятий, в том числе по обращению с отходами, разрешено на землях категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Имеется приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», в соответствии с которым установлен специальный вид разрешенного использования (специальная деятельность) с кодом 12.2, на котором допустимо размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки).

В Федеральном законе от 23 июня 2014 г. №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (ред. от 13.06.2023) даны пояснения, что разрешенное использование земельных участков, установленное до дня утверждения в соответствии с Земельным кодексом РФ классификатора видов разрешенного использования земельных участков, признается действительным вне зависимости от его соответствия указанному классификатору.

Градостроительный кодекс Российской Федерации говорит о том, что «Материалы по обоснованию схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации в текстовой форме содержат… сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов, содержащиеся в территориальных схемах в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (п.7.ч.6 ст.13.1 Гр К).

Карты, включаемые в состав материалов по обоснованию схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, составляются применительно к территориям субъектов Российской Федерации, в отношении которых разрабатывается такая схема территориального планирования. На указанных картах отображаются… объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов и включенные в территориальную схему в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (п. 3 ж ч. 7 ст. 13.1 Гр К).

Материалы по обоснованию схем территориального планирования субъектов Российской Федерации в текстовой форме содержат (в том числе) … сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении твердых коммунальных отходов, содержащиеся в территориальных схемах в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (п. 4 ч. 8 ст. 14 Гр К).

Карты, включаемые в состав материалов по обоснованию схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации, составляются применительно к территории, в отношении которой разрабатывается схема территориального планирования субъекта Российской Федерации. На указанных картах отображаются (в том числе) …объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов и включенные в территориальную схему в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (п. е. 1 ч. 9 ст. 14 Гр К).

На… картах схемы территориального планирования муниципального района соответственно отображаются:… обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов (п. е. ч. 3 ст. 19 Гр К)».

Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 1 от 30.11.1994 №51-ФЗ, ч. 2 от 26.01.1996 №14-ФЗ: «В соответствии со ст.4 Федерального закона „Об отходах производства и потребления“ право собственности на отходы определяется в соответствии с гражданским законодательством».

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: «Несоблюдение экологических требований при территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства–влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двадцати тысяч до ста тысяч рублей» (ст. 8.1).

Статья 8.2. посвящена правонарушениям в сфере несоблюдения требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления и будет далее рассмотрена более подробно.

Уголовный кодекс Российской Федерации:

«1. Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде, — наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую гибель животных, а равно совершенные в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, — наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека либо массовое заболевание людей, — наказываются лишением свободы на срок до восьми лет» (ст.247).

Бюджетный кодекс Российской Федерации также содержит нормы, касающиеся сферы деятельности по обращению с отходами. В соответствии бюджетным законодательством Российской Федерации (Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ, ч.1 глава 1), компенсируются затраты организаций и индивидуальных предпринимателей, связанные с осуществлением ими деятельности по обращению с отходами, образовавшимися в результате утраты транспортными средствами, в отношении которых уплачен утилизационный сбор, своих потребительских свойств, в том числе затраты, связанные с созданием мощностей и инфраструктуры, которые необходимы для осуществления такой деятельности.

Налоговый Кодекс Российской Федерации, ч.2 (редакция, действующая с 5 февраля 2025 года). В соответствии со ст. 333.33 главы 25.3 части 2 Налогового Кодекса РФ установлен размер госпошлины, которая взимается за следующие действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием (в том числе на деятельность по обращению с отходами):

— предоставление лицензии;

— переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых образовательных программах;

— переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях;

— предоставление (выдача) дубликата лицензии;

— за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение;

— за переоформление и выдачу дубликата документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение.

Имеются общие требования в области предупреждения аварий, которые непосредственно не связаны с отходами, но применяются для предотвращения аварий на объектах, в том числе объектах размещения отходов:

— Федеральный закон от 27 июля 2010 года №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

— Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

— Федеральный закон от 22 августа 1995 г. №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

— Федеральный закон от 9 января 1996 г. №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

— Федеральный закон от 21 декабря 1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

— Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

— Федеральный закон от 21 июля 1993 г. №5485—1 «О государственной тайне» и другие.

Имеются подзаконные акты, изданные во исполнение требований федеральных законов (постановления Правительства, нормативно-правовые акты органов государственного управления, регулирования и надзора, в том числе государственные стандарты, введенные в действие приказами Росстандарта).

Помимо этого, обращение с медицинскими отходами производится в соответствии со ст. 49 «Медицинские отходы» Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», постановлением Правительства РФ от 04 июля 2012 г. №681 «Об утверждении критериев разделения медицинских отходов на классы по степени их эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду», СанПиН 2790 -2010 и др.

Обращение с биологическими отходами производится в соответствии Законом РФ от 14.05.1993 №4979-I «О ветеринарии».

Обращение с радиоактивными отходами производится в соответствии с Федеральным закон от 11 июня 2011 г. №190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и подзаконными актами к данному закону, а также ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Обращение с отходами драгоценных металлов (в т. ч. ломом и отходами, содержащими драгоценные металлы) производится в соответствии с Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ и подзаконными актами к данному закону.

Законодательная база субъектов Российской Федерации различна и достаточно обширна для некоторых регионов. Так, количество нормативных актов, действующих в области обращения с отходами, принятых на уровне субъекта Российской Федерации, напрямую зависит от статуса и экономической развитости региона.

В соответствии со 76 Конституции РФ: «Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам».

Стоит отметить, что имеются документы, которые содержат требования по ограничению либо разграничению полномочий в области обращения с отходами:

— Федеральный закон от 4 мая 2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

— Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

— Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

— Федеральный закон от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и др.

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»: «При осуществлении лицензионного контроля особенности организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований проведения проверок, сроков и периодичности их проведения, уведомлений о проведении внеплановых выездных проверок и согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры, могут устанавливаться другими федеральными законами».

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает, что к вопросам местного значения городского, сельского поселения относятся: … участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов (п. 18 ч. 1 ст. 14).

К вопросам местного значения муниципального района относятся: …участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов (п. 14 ч. 1 ст. 15).

К вопросам местного значения городского округа относятся: … участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (п. 24 ч. 1 ст. 16).

На органы государственной власти субъекта РФ возложены полномочия по организации и осуществлению межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, в том числе и при осуществлении обращения с опасными отходами (ст. 6 Федерального закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Имеются документы, относящиеся к осуществлению государственных и муниципальных услуг (в том числе при согласовании, утверждении и выдаче документов в области обращения с отходами):

— Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

— Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» и другие.

Имеются нормативно-правовые требования, которые должны соблюдаться на отдельных стадиях обращения с отходами:

— Федеральный закон от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» — при идентификации отходов;

— Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» — при транспортировании отходов;

— Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» — при транспортировании отходов;

— Федеральный закон от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» — если объект обезвреживания/размещения отходов является опасным производственным объектом и другие.

Имеются нормативно-правовые требования, которые должны соблюдаться на отдельных территориях:

— Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», — ускоренное прохождение государственной экологической экспертизы,

— Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. №6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя» и другие.

Тема 1.3 Международные обязательства России в области регулирования деятельности по обращению с отходами

В силу особенностей формирования права человека на здоровую окружающую среду определенная связь между правами человека и охраной окружающей среды предусмотрена преимущественно в иных международных актах. Так, принцип 1 Стокгольмской декларации 1972 г., принятой на конференции ООН по проблемам окружающей человека среды, гласит: «Человек имеет основное право на свободу, равенство и благоприятные условия жизни в окружающей среде, качество которой позволяет вести достойную и процветающую жизнь».

Данные положения получили дальнейшее развитие в последующих резолютивных и декларативных актах, а именно в §5, 20, 23 Всемирной хартии природы, принятой Резолюцией 37/7 Генеральной Ассамблеи от 28 октября 1982 г., ст. 29 Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, принятой резолюцией 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 г., §6, 21 — 23 Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций, принятой Резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 г.

Статьей 81 Федерального закона «Об охране окружающей среды» закреплены принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды, согласно которым Российская Федерация осуществляет международное сотрудничество в области охраны окружающей среды в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, и международными договорами РФ в области охраны окружающей среды.

Статьей 82 вышеуказанного закона закреплено, что международные договоры РФ в области охраны окружающей среды, не требующие для применения издания внутригосударственных актов, применяются к отношениям, возникающим при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды, непосредственно.

В иных случаях наряду с международным договором РФ в области охраны окружающей среды применяется соответствующий нормативный акт, принятый для осуществления положений международного договора РФ. Если международным договором РФ в области охраны окружающей среды установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим федеральным законом, применяются правила международного договора.

Основным базовым международным договором в сфере обращения с отходами является Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, которая была принята 22 марта 1989 года и ратифицирована Федеральным законом от 25 ноября 1994 г. №49-ФЗ «О ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением».

Ратификация — это процесс придания юридической силы документу путём утверждения его соответствующим органом каждой из сторон.

На момент ратифицирования Россией сторонами Конвенции были 67 государств. Участие в Конвенции позволило при помощи механизма единого международного контроля на практике осуществить полный запрет на ввоз в РФ в целях захоронения или сжигания опасных отходов, а также частичный запрет на ввоз/транзит опасных отходов в любых других целях.

Как логическое продолжение присоединения России к Базельской конвенции в 1998 году вступил в силу федеральный закон «Об отходах производства и потребления», который, по сути, обеспечил реализацию на практике положений Конвенции.

Преамбула Конвенции закрепляет ее цели, основные принципы, необходимость принятия международного акта такого уровня, направления деятельности государств в этой сфере.

Сфера действия Конвенции включает:

— опасные отходы, входящие в любую категорию приложения 1 Конвенции (если они не обладают опасными свойствами, перечисленными в приложении 3 Конвенции);

— другие отходы, указанные в приложении 2 Конвенции (отходы, собираемые из жилищ, остатки в результате сжигания бытовых отходов), которые подлежат трансграничной перевозке; отходы, которые не перечислены в приложении, но определены или считаются опасными в соответствии с внутренним законодательством государства экспорта, импорта или транзита, являющегося Стороной Конвенции.

Конвенция определяет отходы как вещества или предметы, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с положениями национального законодательства.

Статья 3 Конвенции предлагает Сторонам в течение 6 месяцев информировать Секретариат об отходах иных, чем те, которые указаны в приложениях 1 и 2, которые рассматриваются или определяются как опасные в соответствии с ее национальным законодательством или любыми требованиями относительно трансграничной перевозки, распространяющимися на такие отходы.

Статья 4 Конвенции закрепляет общие обязательства Сторон. В их числе:

— обязанность информировать другие Стороны о своем решение о запрещении на импорт опасных или других отходов с целью удаления;

— запретить или не разрешать экспорт опасных и других отходов в направлении Сторон, которые ввели запрет на импорт таких отходов, если они получили об этом уведомление;

— запретить или не разрешать экспорт опасных и др. отходов, если государство импорта не дает согласия в письменной форме на конкретную импортную отгрузку.

Каждая сторона также обязана принять меры:

— по обеспечению сведения к минимуму опасных и других отходов в своих пределах с учетом социальных, технических и экономических аспектов;

— обеспечить наличие соответствующих объектов по удалению для экологически обоснованного использования опасных и других отходов независимо от места их удаления. Эти объекты по возможности должны быть расположены в ее пределах;

— не разрешать экспорт опасных или других отходов в развивающиеся страны, которые в рамках своего законодательства запретили весь импорт, либо если есть основания полагать, что использование этих отходов не будет осуществляться экологически обоснованным образом;

— обеспечивать предоставление заинтересованным государствам информации относительно предполагаемой трансграничной перевозки отходов;

— не допускать импорта опасных и других отходов, если есть основания полагать, что использование этих отходов не будет осуществляться экологически обоснованным образом;

— сотрудничать в принятии мер в распространении такой информации с другими Сторонами.

Исходя из того, что незаконный оборот опасных отходов является преступным деянием, каждая Сторона принимает надлежащие меры правовые, административные для выполнения и соблюдения положений данной Конвенции, (ст. 4 пункты 5, 6, 7, 8, 9 и т.д.).

Незаконный оборот опасных отходов, это оборот:

— без уведомления всех заинтересованных государств;

— без согласия заинтересованного государства (или если оно получено путем фальсификации, обмана);

— перевозка не соответствует документам, нарушает данную Конвенцию и общие принципы международного права.

Каждая Сторона должна принять национальное законодательство с целью предотвращения незаконного оборота и наказания за него. Стороны сотрудничают между собой в целях достижения целей настоящей статьи.

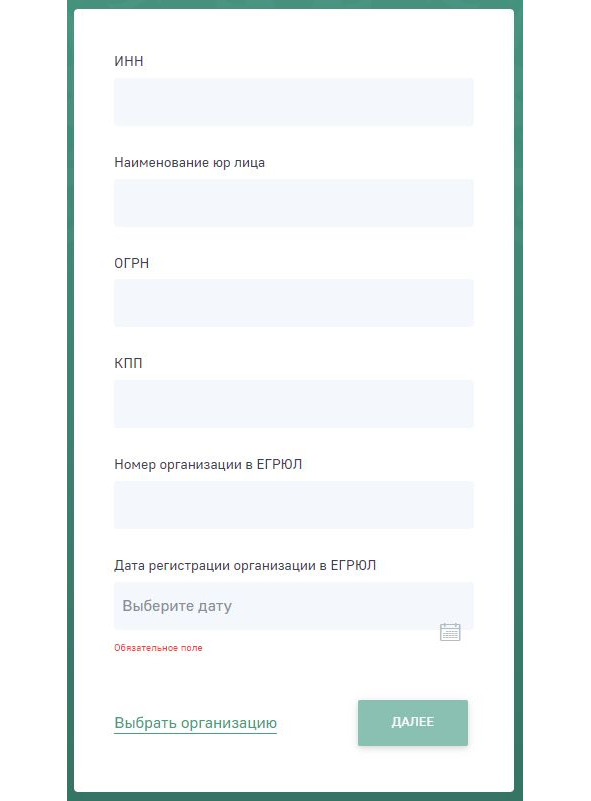

Для получения разрешения на каждое трансграничное перемещение отходов заявитель представляет в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (его территориальный орган) следующие документы:

1) заявление о выдаче разрешения на трансграничное перемещение отходов с указанием наименования отхода согласно федеральному классификационному каталогу отходов, его количества, кода Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Российской Федерации и перечень заинтересованных государств, участвующих в трансграничном перемещении отходов;

2) копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица или копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя;

3) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе;

4) уведомление о трансграничном перемещении отходов (в 3 экземплярах);

5) документ о перевозке отходов;

6) копии лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов и паспорта опасного отхода;

7) копии контракта (договора) на перевозку и контракта между экспортером и лицом, отвечающим за удаление отходов, в котором оговаривается экологически безопасное использование этих отходов;

8) разрешение предусмотренного Базельской конвенцией компетентного органа государства, на территорию которого ввозятся отходы, в случае их вывоза (транзита) с территории (по территории) Российской Федерации;

9) копия документа, подтверждающего обеспечение заявителем гарантий в соответствии с правилами, разработанными в соответствии с пунктом 11 статьи 6 Базельской конвенции;

10) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются с предъявлением оригиналов.

Требовать от заявителя представления документов, не предусмотрены Правилами, запрещается.

За представление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае необходимости регулярного трансграничного перемещения отходов с неоднократным пересечением государственной границы Российской Федерации Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (его территориальный орган) может выдавать одному и тому же лицу, ответственному за экологически безопасное использование отходов, соответствующее разрешение сроком на один год, если выполняются следующие условия:

— отходы каждого наименования имеют одинаковые физические и химические свойства и поставляются по одному контракту;

— таможенное оформление отходов осуществляется в одной и той же таможне и перемещение отходов осуществляется через одни и те же пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации.

В этом случае при наличии письменного согласия заинтересованных государств может применяться процедура общего уведомления, предусмотренная статьей 6 Базельской конвенции.

Перечень пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, через которые допускается трансграничное перемещение отходов, определяется Федеральной таможенной службой по согласованию с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, Министерством транспорта Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

Документы, представленные в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (его территориальный орган) для получения разрешения на трансграничное перемещение отходов, принимаются по описи, копия которой направляется (вручается) заявителю с отметкой о дате приема документов.

При ввозе на территорию Российской Федерации отходов, лицо, ответственное за экологически безопасное использование отходов, уведомляет о получении отходов Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (его территориальный орган) путем представления подписанного им документа о перевозке отходов.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (его территориальный орган) принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на трансграничное перемещение отходов в течение 30 дней со дня получения заявления о выдаче указанного разрешения со всеми необходимыми документами.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (его территориальный орган) может привлекать в установленном порядке специализированные органы и организации, а также отдельных специалистов для проведения независимой оценки соответствия заявителя требованиям и условиям законодательства в области обращения с отходами.

В случае установления Федеральной таможенной службой несоответствия отходов заявленным характеристикам разрешение на трансграничное перемещение отходов, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (его территориальным органом), по представлению Службы аннулируется.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору информирует Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство путей сообщения Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральную таможенную службу и Федеральный горный и промышленный надзор России о выданных разрешениях на трансграничное перемещение отходов.

В случае незаконного трансграничного перемещения отходов по территории Российской Федерации, осуществленного в результате действий экспортера, находящегося под юрисдикцией государства экспорта, либо в случае такого перемещения по территории другого государства, допущенного экспортером, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, возвращение отходов в государство, с территории которого они были вывезены, либо другие действия, направленные на экологически безопасное удаление отходов, предусмотренные Базельской конвенцией, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Тема 1.4 Ответственность юридических и должностных лиц за несоблюдение требований законодательства по обращению с опасными отходами

При осуществлении деятельности в области обращения с отходами необходимо соблюдать требования охраны окружающей среды, предусмотренные действующим законодательством РФ.

В зависимости от вида и характера правонарушения (неисполнение или ненадлежащее исполнение норм законодательства РФ в области обращения с отходами) предусмотрены различные меры ответственности.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства РФ в области обращения с отходами должностными лицами и гражданами влечет за собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Сотрудники предприятия могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности при несоблюдении требований, в сфере обращения с отходами производства и потребления. При этом работодатель в лице администрации предприятия может применить к сотрудникам, нарушившим указанные правила, дисциплинарные взыскания (замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям) (ст. 192 Трудового кодекса РФ):

Дисциплинарная ответственность предусмотрена за совершение экологического проступка в связи с невыполнением служебных обязанностей (например, не ведется обязанным должностным лицом учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов).

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

Дисциплинарная ответственность применяется только к физическим лицам и предусмотрена за совершение экологического проступка в связи с невыполнением служебных обязанностей, в результате чего причиняется экологический вред.

Для привлечения к дисциплинарной ответственности необходимо наличие обязательного условия — осуществления профессиональной деятельности, связанной с использованием природных ресурсов или оказанием воздействия на окружающую среду. При этом, к такого рода профессиональной (производственной, научной и иной) деятельности предъявляются специальные требования по соблюдению норм экологического законодательства, нормативов качества окружающей среды, по выполнению планов и мероприятий по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов. Кроме того, важным условием является соблюдение нормативов при выполнении определенной (конкретной) трудовой функции как части производственной или иной деятельности предприятия (организации), либо выполнение функций должностного лица (организационно-хозяйственных, административно-распорядительных) (ст.75 Федерального закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и ст.192–195 Трудового Кодекса РФ).

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

— замечание;

— выговор;

— увольнение по соответствующим основаниям.

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (ч.5 ст.189 Трудового Кодекса РФ) для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания.

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 7, 8, 9 или 10 ч.1 ст.81 «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя» Трудового Кодекса РФ.

Административная ответственность за нарушение экологических прав человека предусмотрена Кодексом РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195 (далее — КоАП) и Федеральными законами об охране отдельных природных объектов.

Основной главой КоАП, регулирующей ответственность за нарушения природоохранного законодательства, является глава 8.

КоАП РФ Статья 8.2. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления:

1. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.1 настоящей статьи и статьей 8.2.3 настоящего Кодекса, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от двухсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, —

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на должностных лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

3.1. Загрязнение и (или) засорение окружающей среды, выразившееся в выгрузке или сбросе с автомототранспортных средств и прицепов к ним отходов производства и потребления вне объектов размещения отходов или мест (площадок) накопления отходов, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.3 настоящей статьи, — влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

3.2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей с конфискацией транспортного средства, являющегося орудием совершения административного правонарушения, или без таковой; на юридических лиц — от шестидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией транспортного средства, являющегося орудием совершения административного правонарушения, или без таковой.

3.3. Действия, предусмотренные частью 3.1 настоящей статьи, совершенные с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин, — влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до ста двадцати тысяч рублей.

3.4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3.3 настоящей статьи, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от шестидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин, являющихся орудиями совершения административного правонарушения, или без таковой; на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин, являющихся орудиями совершения административного правонарушения, или без таковой.

4. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.2.3 настоящего Кодекса, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

5. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до шести тысяч рублей; на должностных лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от пятисот тысяч до шестисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

6. Действия (бездействие), предусмотренные частью 4 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, — влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от шести тысяч до семи тысяч рублей; на должностных лиц — от пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от шестидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от шестисот тысяч до семисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

7. Неисполнение обязанности по разработке проектов нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение или направлению таких проектов на утверждение в уполномоченный орган, если такая обязанность установлена законодательством Российской Федерации, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей.

8. Превышение утвержденных лимитов на размещение отходов производства и потребления — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей.