Бесплатный фрагмент - Парикмахерское дело: современное руководство для мастеров

Методическое пособие

Введение

Профессия парикмахера в современном мире давно вышла за рамки обслуживания и бытовой необходимости. Создание прически стало одной из форм искусства, где мастер работает с живым материалом — волосами, и через них выражает идеи красоты, гармонии и индивидуальности человека. Подобно художнику, который пишет картину, парикмахер формирует целостный образ, способный подчеркнуть характер, внутренний мир и социальный статус клиента.

Сегодня наблюдается противоречивая тенденция: с одной стороны, растёт интерес к профессии и увеличивается количество учебных программ, с другой — высок процент специалистов, которые покидают профессию уже в первые полтора года работы. Причины кроются не в отсутствии техники, а в глубинных процессах: выгорание, разочарование, недостаток уверенности, невозможность заявить о себе как о личности и художнике.

Настоящее методическое пособие подготовлено для начинающих и развивающихся мастеров, которые стремятся не просто оказывать услуги, а строить карьеру в индустрии как художники и эксперты. В работе последовательно рассматриваются вопросы профессионального пути — от первых шагов до формирования авторского стиля, от поиска уверенности до признания в профессии.

Задачи пособия заключаются в следующем:

— показать парикмахерское искусство как путь творческого и личностного роста;

— обозначить ключевые трудности на разных этапах становления мастера;

— предложить практические рекомендации по сохранению мотивации и преодолению выгорания;

— описать стратегии формирования индивидуального стиля и построения репутации;

— продемонстрировать значимость профессии не только как ремесла, но как художественной практики.

Путь парикмахера — это не серия случайных побед, а последовательное движение вперёд, где каждый шаг имеет значение. Любые трудности — часть становления профессионала. Важно помнить: не бывает безрезультатных усилий. Даже небольшой успех сегодня — основа мастерства завтра. Вера в себя, настойчивость и умение сохранять внутренний настрой помогают превращать временные спады в новые точки роста.

Данное пособие направлено на то, чтобы каждый мастер осознал ценность своей работы и свою силу как творца. Оно призвано помочь специалисту выстроить собственный путь, обрести имя в профессии и стать экспертом, которого воспринимают не как исполнителя, а как художника.

Глава 1. Профессия парикмахера как форма искусства

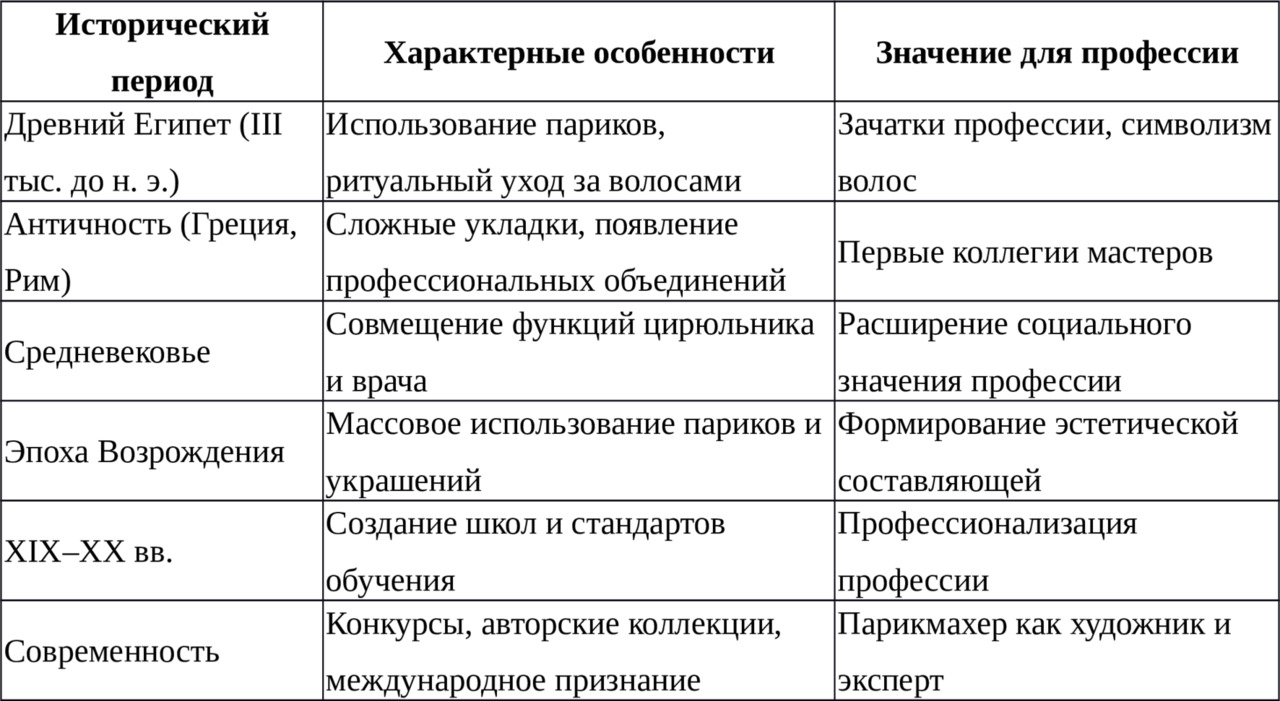

1.1. Историческое развитие парикмахерского дела

История парикмахерского искусства насчитывает тысячи лет и тесно связана с культурными, социальными и религиозными традициями общества. Прическа всегда служила не только элементом ухода, но и символом социального статуса, принадлежности к определённой культуре или профессии.

Уже в Древнем Египте (около III тысячелетия до н. э.) существовали мастера, которые занимались исключительно уходом за волосами и изготовлением париков. Их работа имела ритуальное значение: волосы символизировали жизненную силу, а парики использовались в обрядах и при дворе.

В античности греческие и римские мастера создавали сложные укладки, подчёркивающие социальное положение. В Древнем Риме парикмахеры объединялись в коллегии, что стало одним из первых примеров профессиональной организации ремесленников.

В Средневековье парикмахерское дело приобрело новый характер: мастера не только стригли и укладывали волосы, но и выполняли функции цирюльников, совмещая уход за внешностью с элементами врачевания.

Эпоха Возрождения ознаменовалась расцветом парикмахерского искусства в Европе: прически становились всё более сложными, широко применялись парики, украшения и декоративные элементы.

К XIX–XX векам профессия окончательно отделилась от медицинских функций и перешла в сферу индустрии красоты. В этот период формируются первые профессиональные школы и стандарты обучения.

Сегодня парикмахерское искусство — это не только сфера обслуживания, но и направление художественного творчества. Мастера участвуют в конкурсах, создают коллекции авторских причесок и влияют на формирование модных тенденций наравне с дизайнерами одежды.

Таблица 1. Этапы развития парикмахерского дела

Описание: Таблица отражает ключевые исторические этапы становления парикмахерского дела и их влияние на современное понимание профессии.

1.2. Парикмахер как художник: формирование образа через прическу

В современном понимании парикмахер — это не только специалист, владеющий техникой стрижки и окрашивания, но и художник, создающий новый визуальный образ. Прическа выполняет одновременно несколько функций: она отражает индивидуальность человека, гармонирует с его стилем и подчёркивает особенности внешности.

В отличие от традиционного ремесленного подхода, где целью было выполнение услуги, художественный подход рассматривает прическу как форму самовыражения. Мастер работает с «живым материалом», подобно скульптору или живописцу, создавая уникальный результат.

Художественная ценность работы мастера проявляется в:

— композиции (распределение объёма и форм);

— цветовой гармонии (сочетание оттенков волос, кожи, одежды);

— индивидуализации (учёт характера, стиля жизни, культурных особенностей клиента);

— эмоциональном воздействии (прическа как способ передачи настроения и внутреннего состояния).

Современный парикмахер выступает в роли художника, работающего не с холстом и красками, а с образом человека в целом.

Схема 1. Художественное формирование образа парикмахером

Материал (волосы)

↓

Техника (стрижка, окрашивание, укладка)

↓

Композиция (форма, линия, объем)

↓

Цветовое решение (оттенки, переходы, гармония)

↓

Образ (индивидуальность, стиль, художественная целостность)

Описание: Схема отражает процесс превращения работы парикмахера из технической операции в художественный акт, где конечный результат воспринимается как образ, несущий эстетическую и культурную ценность.

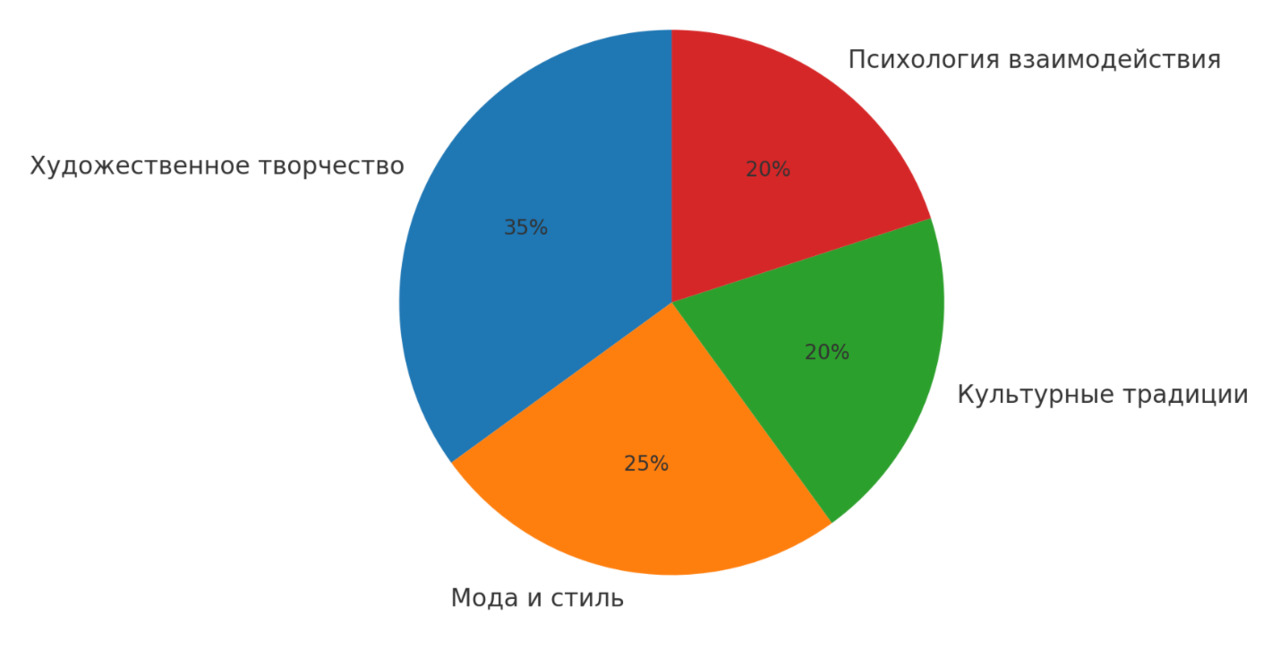

1.3. Профессия в системе культурных и эстетических практик

Парикмахерское искусство занимает уникальное место в ряду культурных и эстетических практик. Оно объединяет элементы ремесла, художественного творчества и психологии взаимодействия с человеком. В отличие от традиционных видов искусства, где продукт творчества существует отдельно от автора и зрителя, прическа становится частью личности клиента и проявляется в повседневной жизни.

Современный мастер работает на стыке нескольких направлений:

— искусство — формирование образа, выражающего индивидуальность и эмоциональное состояние;

— мода — отражение актуальных тенденций и участие в их формировании;

— культура — сохранение и развитие традиций, связанных с прическами и символикой волос;

— социальная практика — создание внешнего облика, влияющего на самооценку и социальное восприятие личности.

Профессия выходит за рамки бытового обслуживания и становится формой культурного диалога, где мастер выступает посредником между личностью клиента и обществом.

Диаграмма 1. Факторы, определяющие восприятие профессии парикмахера как искусства

— Художественное творчество — 35%

— Мода и стиль — 25%

— Культурные традиции — 20%

— Психология взаимодействия с клиентом — 20%

Описание: диаграмма отражает соотношение основных факторов, формирующих культурно-эстетическое значение профессии. Преобладающую роль играет художественное творчество, однако без учета модных тенденций, культурного наследия и психологических особенностей клиента образ не будет полноценным.

Глава 2. Научные и методические основы исследования

2.1. Цели и задачи работы

Целью настоящего методического пособия является систематизация знаний и практических рекомендаций, необходимых для профессионального и личностного роста парикмахера, а также формирование представления о профессии как о художественной деятельности. Работа направлена на то, чтобы помочь начинающим и развивающимся мастерам пройти путь от освоения техники до создания авторского стиля и признания в индустрии.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

— Рассмотреть историческое и культурное развитие профессии, показать её значимость в системе эстетических и социальных практик.

— Проанализировать трудности, возникающие на пути мастера, в том числе феномен профессионального выгорания и причины разочарования на ранних этапах карьеры.

— Определить ключевые этапы профессионального становления: адаптация, формирование уверенности, переход к экспертному уровню.

— Предложить методические рекомендации по развитию психологической устойчивости, мотивации и уверенности в профессии.

— Выявить роль художественного начала в работе мастера и показать, каким образом формируется индивидуальный почерк и авторский стиль.

— Осветить значение взаимодействия с клиентом как творческого диалога, формирующего доверие и устойчивую профессиональную репутацию.

— Сформировать модель профессионального роста, которая может использоваться как основа для построения долгосрочной стратегии в профессии.

Работа сочетает в себе теоретический анализ, практические рекомендации и элементы художественного подхода, что позволяет рассматривать парикмахерское дело как полноценную сферу искусства и профессионального самовыражения.

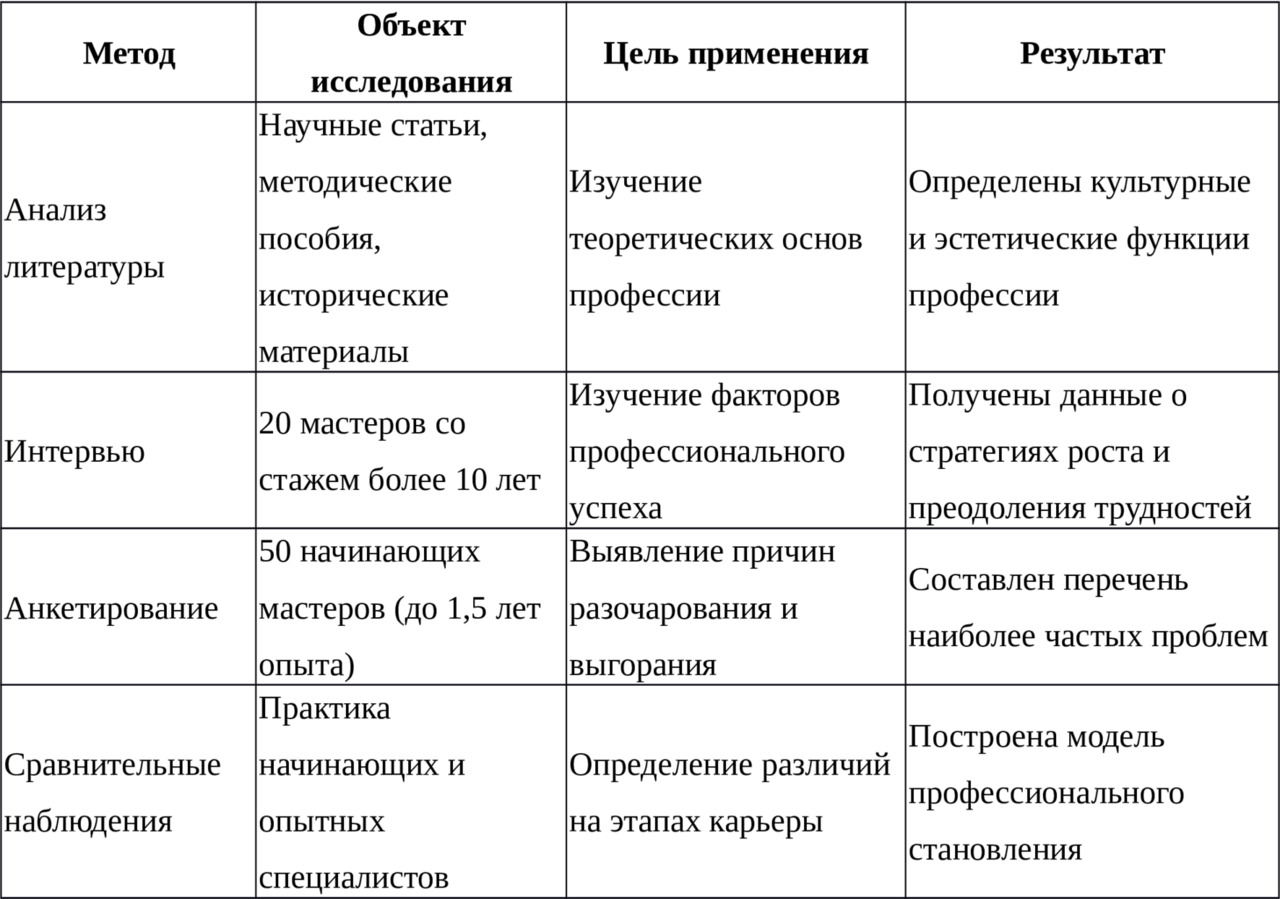

2.2. Методы исследования (анализ, интервью, сравнительные наблюдения)

Для подготовки методического пособия использовался комплекс методов, обеспечивающих достоверность и практическую применимость полученных данных. Выбор методики был обусловлен необходимостью изучить как объективные характеристики профессии, так и субъективный опыт мастеров.

Основные методы исследования:

— Анализ литературных источников

— Изучены научные статьи, учебные пособия и методические материалы по истории, психологии и практике парикмахерского искусства. Это позволило выявить основные направления развития профессии и существующие подходы к её пониманию.

— Интервью с экспертами

— Проведены беседы с 20 мастерами со стажем работы более 10 лет. В ходе интервью выявлены факторы профессионального роста, особенности взаимодействия с клиентами и способы преодоления кризисов.

— Анкетирование начинающих специалистов

— Опрос 50 мастеров с опытом до 1,5 лет позволил выявить распространённые трудности на этапе адаптации: неуверенность, эмоциональное выгорание, разочарование в профессии.

— Сравнительные наблюдения

— Проведено сопоставление особенностей работы начинающих и опытных мастеров, что дало возможность выделить закономерности профессионального становления.

Таблица 2. Применённые методы исследования

Описание: Таблица демонстрирует совокупность методов, применённых при подготовке работы, и их вклад в выявление ключевых закономерностей развития парикмахера.

2.3. Этапы профессионального становления мастера

Анализ собранных данных и наблюдений позволил выделить три основных этапа профессионального пути парикмахера: адаптация, становление и достижение экспертного уровня. Каждый из них имеет собственные задачи, трудности и характерные признаки.

Этап I. Адаптация (0–1,5 года практики)

Основная особенность данного периода — погружение в профессию после окончания обучения. Мастер учится работать с реальными клиентами, сталкивается с первыми трудностями и нередко испытывает эмоциональное напряжение.

— Задачи: закрепление базовых навыков, освоение техники работы в реальных условиях, выстраивание первых профессиональных контактов.

— Проблемы: неуверенность, страх ошибок, высокая уязвимость к критике, риск разочарования и ухода из профессии.

— Результат: формирование первых профессиональных привычек и понимание реальности профессии.

Этап II. Становление (1,5–5 лет практики)

На данном этапе мастер начинает осознавать ценность собственного труда и стремится выработать индивидуальный почерк. Появляется стабильный круг клиентов, формируется уверенность в себе.

— Задачи: развитие авторского стиля, повышение квалификации, укрепление психологической устойчивости.

— Проблемы: опасность выгорания, ощущение «застоя», сравнение себя с более успешными коллегами.

— Результат: устойчивое профессиональное самоощущение, постепенное движение к статусу эксперта.

Этап III. Эксперт (от 5 лет и более)

Данный период характеризуется признанием со стороны клиентов и коллег. Мастер выходит за рамки стандартных техник, создаёт авторские коллекции и участвует в конкурсах.

— Задачи: поддержание высокого уровня мастерства, работа с имиджем, развитие собственного бренда.

— Проблемы: необходимость постоянного обновления знаний, риск профессиональной рутины, требование к лидерству и наставничеству.

— Результат: устойчивое имя в профессии, возможность влиять на развитие индустрии, участие в международных проектах.

Схема 2. Этапы профессионального становления мастера

Адаптация (0–1,5 года)

↓

Становление (1,5–5 лет)

↓

Эксперт (от 5 лет и более)

Описание: Схема отражает последовательность развития профессионала: от освоения базовых навыков к формированию авторского стиля и достижению статуса эксперта. Каждый этап сопровождается собственными задачами и вызовами, успешное преодоление которых формирует имя мастера в профессии.

Глава 3. Вызовы профессии и пути их преодоления

3.1. Феномен выгорания: причины и последствия

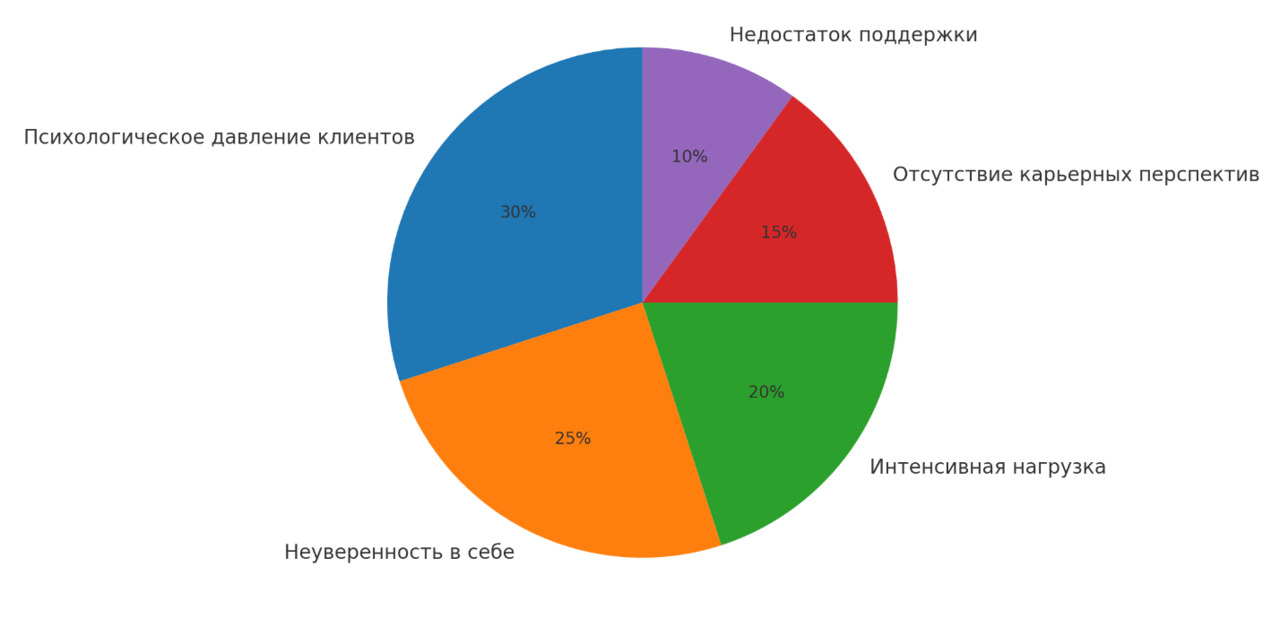

Проблема профессионального выгорания является одной из наиболее актуальных для начинающих мастеров. По результатам анкетирования 50 специалистов с опытом работы до 1,5 лет, около 42% респондентов отметили, что испытывали признаки эмоционального истощения уже в течение первого года практики.

Основными причинами выгорания являются:

— Психологическое давление со стороны клиентов — необходимость соответствовать высоким ожиданиям, постоянное напряжение и страх критики.

— Неуверенность в собственных силах — отсутствие опыта и сравнительно низкий уровень квалификации в сравнении с более опытными мастерами.

— Интенсивная рабочая нагрузка — большое количество клиентов в условиях ограниченного времени, физическое утомление.

— Отсутствие карьерных перспектив — разочарование в профессии при восприятии её как «бесконечной рутины» без роста.

— Недостаток поддержки со стороны коллектива и наставников — чувство одиночества в профессии.

Диаграмма 2. Распределение причин профессионального выгорания среди начинающих мастеров

(данные на основе опроса 50 респондентов)

— Психологическое давление клиентов — 30%

— Неуверенность в себе — 25%

— Интенсивная нагрузка — 20%

— Отсутствие карьерных перспектив — 15%

— Недостаток поддержки — 10%

Описание: диаграмма показывает, что наиболее весомым фактором является давление со стороны клиентов (30%), что подтверждает необходимость развития психологической устойчивости и коммуникативных навыков. На втором месте — неуверенность в себе (25%), которая напрямую связана с этапом адаптации. Остальные причины, такие как нагрузка, отсутствие перспектив и поддержка коллектива, суммарно формируют около половины случаев выгорания.

Последствия профессионального выгорания:

— снижение качества работы и потери клиентов;

— ухудшение эмоционального состояния и психологического здоровья;

— высокая текучесть кадров (по данным исследования, до 40% специалистов покидают профессию в первые полтора года работы);

— формирование негативного имиджа профессии среди новичков.

Феномен выгорания является не частным случаем, а системной проблемой, требующей профилактики уже на ранних этапах профессионального пути.

3.2. Психологическая устойчивость мастера

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.