Бесплатный фрагмент - Переводы британских историй

Посвящаю эту книгу

светлой памяти

моих Учителей:

Наталии Брониславовны ТОЛОЧКО,

Юрия Михайловича БОРОДИНА,

Марии Исааковны ФРОЛОВОЙ,

Бориса Александровича КАЦНЕЛЬСОНА

От переводчика

Дорогой читатель!

Если Вы держите в руках эту книжку — значит, Вы лицо не случайное. Свой брат, интеллигент. Человек, неравнодушный к художественному слову.

Когда-то, много лет назад, мне в руки попала толстая (более 1000 страниц) книга на английском языке, изданная в США в 1940 году. Она называется «Знаменитые британские истории. Книга для чтения перед сном». В ней были собраны восемьдесят рассказов писателей, живших в Великобритании в XVII–XIX веках.

Авторы этой книги — англичане, ирландцы, шотландцы — были очень разными людьми. У каждого из них свой взгляд на вещи, свой личный опыт, свои воспоминания, свое особое восприятие загадок человеческого характера и поведения. Но все эти восемьдесят историй дают нам общую картину британской ментальности того времени.

Малая литературная форма требует от автора особого мастерства. писателю приходится быть художником слова, ибо только слова служат ему цветами на канве и нотами в музыке прозы.

Данный выпуск открывает серию «Переводы британских историй». Мне как переводчику просто хотелось донести их содержание до русскоязычного читателя. Насколько это удалось, судить Вам.

⠀

Ольга Дьяченко

Уильям Джакобс

Обезьянья лапка

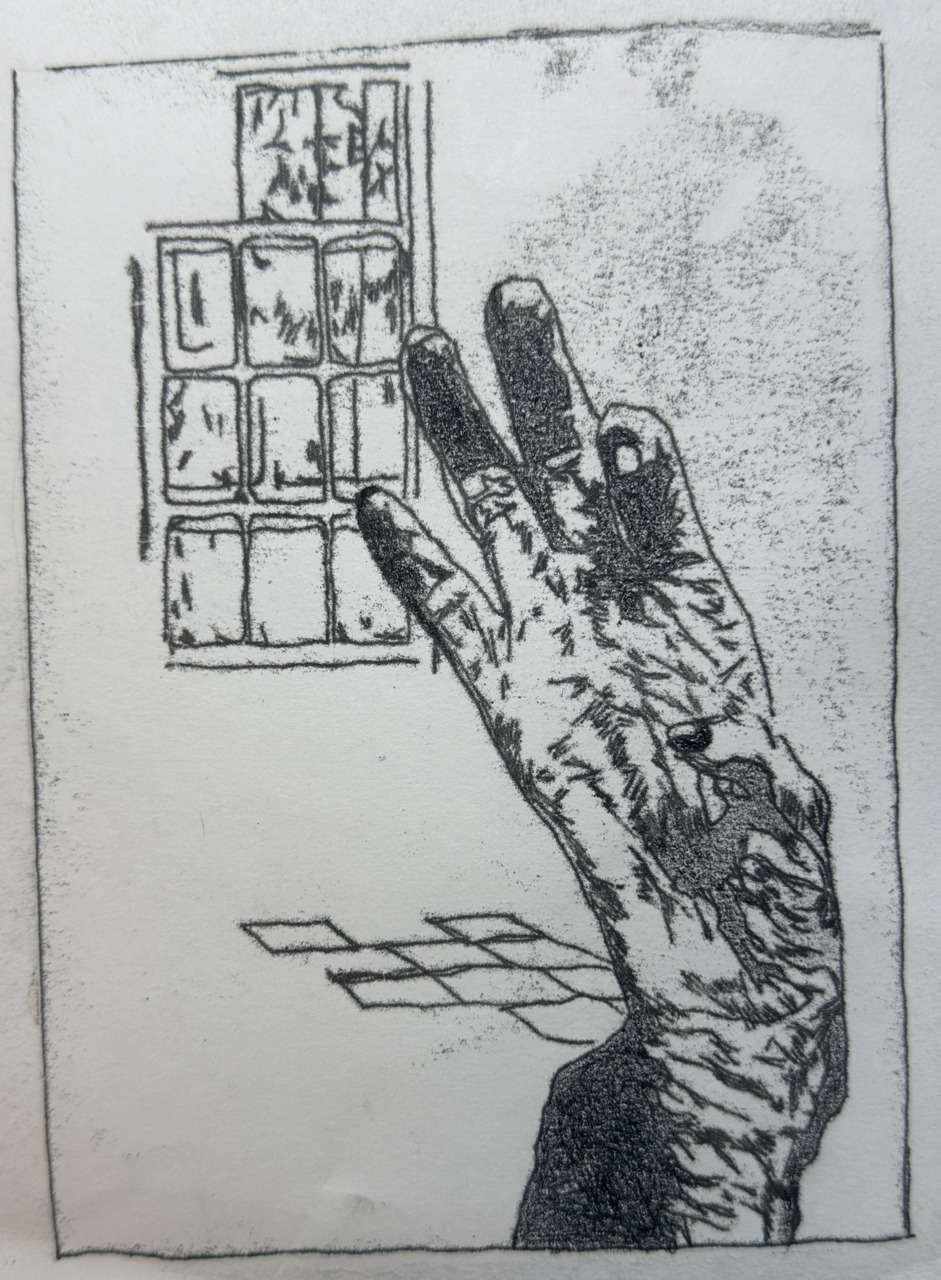

Вечер был холодный и сырой, но в маленькой гостиной на вилле Лейснем шторы были опущены и в камине ярко горел огонь. Отец и сын играли в шахматы, причем отец, всегда имевший идеи касательно внесения в игру радикальных изменений, ставил своего короля в такие рискованные положения, что даже его седовласая супруга, тихо вязавшая у очага, иногда комментировала его ходы.

— Ты только послушай, как ветер завывает! — Мистер Уайт, слишком поздно заметив свою фатальную оплошность, боялся, что сын тоже заметит ее.

— Слышу, — отозвался сын, глядя на доску и протягивая руку. — Шах!

— Вряд ли наш гость сегодня отважится прийти, — сказал отец, помедлив над доской.

— Мат, — ответил сын.

— Xуже нет, чем жить в этом захолустье! — вдруг взорвался мистер Уайт. — Из всех диких, глухих, мерзких мест на свете это — самое пакостное. Тропинки как болота, дорога — сущее бедствие. И о чем только думают власти? Эту халупу давно пора снести.

— Ничего, дорогой, — утешала его жена. — Может быть, в следующий раз ты выиграешь.

Мистер Уайт поднял глаза как раз вовремя, чтобы перехватить понимающий взгляд, которым обменялись мать и сын. Слова замерли у него на губах, а виноватая улыбка спряталась в негустой седой бороде.

— А вот и он, — сказал Герберт Уайт, услышав, как хлопнула калитка и тяжелые шаги направились к двери.

Старик вскочил, открыл дверь и пошел встречать гостя, приход которого, по-видимому, был для него очень лестным событием. Миссис Уайт деликатно кашлянула при виде мужа, входящего в комнату в сопровождении высокого грузного мужчины с багровым лицом, сурового на вид.

— Сержант Моррис, — представил он гостя.

Сержант пожал руки домашним и сел в приготовленное для него кресло возле огня, с удовольствием глядя, как хозяин достает из буфета виски и рюмки и ставит на огонь небольшой медный чайник.

После третьей рюмки глаза гостя заблестели, и он разговорился. Маленький семейный кружок слушал пришельца из далеких стран с неподдельным интересом, а тот, сидя в кресле, расправив широкие плечи, повествовал о странных зрелищах и удивительных явлениях, о войнах и эпидемиях, о других народах.

— И вот так двадцать с лишним лет, — кивнул хозяин в сторону жены и сына. — Когда он уезжал, это был юнец из воспитательного дома. А теперь — взгляните на него!

— Глядя на него, не скажешь, что он прожил тяжелую жизнь, — вежливо отозвалась миссис Уайт.

— Я бы сам хотел поехать в Индию, — сказал старик. — Хотя бы, знаете, просто посмотреть.

— Лучше уж оставаться там, где ты есть, — проговорил Моррис, качая головой. Он поставил на стол пустой стакан и, вздохнув, снова покачал головой.

— Я бы так хотел увидеть своими глазами все эти старые храмы, факиров, йогов! — продолжил старик хозяин. — А что ты мне начинал рассказывать об обезьяньей лапке или чем-то в этом роде, Моррис?

— Ничего, — торопливо ответил бывалый солдат. — По крайней мере, ничего заслуживающего упоминания.

— Обезьянья лапка? — с любопытством спросила миссис Уайт.

— Ну, это из области, которую называют магией, — равнодушно сказал старший сержант.

Трое его слушателей подались вперед. Гость рассеянно поднес к губам пустую рюмку и вновь поставил. Хозяин наполнил ее.

— На вид, — произнес Моррис, шаря в кармане, — это просто обычная маленькая высушенная лапка обезьяны.

Он достал что-то из кармана. Миссис Уайт отпрянула с гримасой, но ее сын, взяв лапку в руки, с интересом ее рассматривал.

— А что в ней особенного? — мистер Уайт, взял лапку из рук сына, осмотрел ее и положил на стол.

— Старый факир наложил на нее заклятие, — ответил его собеседник. — Он был святой человек. Он хотел показать, что судьба управляет жизнью людей, и всякий, кто попытается вмешаться в ее промысел, обязательно пожалеет об этом. По этому заклятию трое разных людей могут получить от нее исполнение трех своих желаний.

Его слова были так впечатляющи, что слушатели сразу посерьезнели.

— Ну, а что же Вы не загадали ей свои три желания, сэр? — поинтересовался Герберт Уайт.

Старый солдат взглянул на него, как на юнца-выскочку, с высоты своих лет. — Я загадал, — тихо промолвил он, и багровое лицо его побледнело.

— И она действительно исполнила все три? — спросила миссис Уайт.

— Да, — сказал он, и его крепкие зубы стукнули о стакан.

— А кто-нибудь еще загадывал ей желания? — поинтересовалась старая леди.

— Первый хозяин загадывал, — был ответ. — Не знаю, какие были первые два, но третье было — умереть… Вот так она мне и досталась.

Тон его был так мрачен, что группа на некоторое время погрузилась в молчание.

— Но, если ты уже получил исполнение всех трех желаний, Моррис, она ведь больше не нужна тебе, — сказал хозяин. — Для чего же ты ее хранишь?

Моррис покачал головой.

— Все фантазии, — медленно произнес он. — Я собирался было продать ее, но, думаю, не стоит этого делать. Она уже достаточно принесла зла. Да никто, пожалуй, и не купит. Многие думают, что это все сказки, а кто думает иначе — те хотят сперва испытать, а уж потом заплатить.

— А если загадать ей еще три желания, — хозяин бросил острый взгляд на гостя, — они могут исполниться?

— Не знаю, право, — был ответ.

Сержант взял лапку двумя пальцами и бросил в огонь. Уайт, слабо вскрикнув, наклонился и выхватил ее.

— Дай ей сгореть, так будет лучше, — мрачно заметил солдат.

— Если она не нужна тебе, Моррис, отдай мне.

— Ни за что, — ответил его друг. — Я ее бросил в огонь. Если ты оставишь ее себе, не проклинай меня за это. Лучше сожги, будь разумным человеком.

Его собеседник только отрицательно покачал головой, внимательно осматривая новое приобретение. — А как ты это делаешь? — спросил он.

— Держишь ее в правой руке и загадываешь вслух, — сказал сержант. — Но я предупредил тебя о последствиях.

— Звучит весьма интригующе, — сказала миссис Уайт, поднимаясь и накрывая на стол. — Как насчет того, дорогой, чтобы пожелать мне четыре пары рук?

Муж вынул талисман из кармана, и все трое рассмеялись, а старый солдат с выражением тревоги на лице схватил его за руку.

— Если уж ты очень хочешь чего-нибудь пожелать, — глухо произнес он, — то попроси что-нибудь разумное.

Мистер Уайт небрежно сунул лапку в карман и приставил стулья к столу, приглашая друга ужинать. В суете талисман был почти забыт. После ужина все трое сидели, слушая невыдуманные истории гостя о приключениях в Индии.

— Если рассказ об обезьяньей лапке не более правдив, чем все эти истории, — сказал Герберт, когда дверь за гостем закрылась, — то не стоит воспринимать это всерьез.

— Ты дал ему что-нибудь за нее, отец? — спросила миссис Уайт.

— Пустяк, — сказал тот, слегка покраснев. — Он не хотел брать, да я упросил. Он опять уговаривал меня выбросить ее вон.

— А почему бы и нет? Мы ведь мечтаем стать богатыми, знаменитыми, счастливыми? Хотим стать императором, а? Тогда уж твоя душенька будет довольна… — издевался несносный Герберт.

Мистер Уайт достал лапку из кармана и посмотрел на нее.

— А ведь я, действительно, не знаю, чего пожелать, — медленно произнес он. — Кажется, у меня есть все, чего можно хотеть.

— Кроме ремонта дома, не так ли? Этого тебе не хватает для счастья? — Герберт положил руку ему на плечо. — Ну, так пожелай себе фунтов двести, как раз хватит.

Отец, виновато улыбаясь, взял талисман в правую руку, а сын с торжественным видом, подмигнув матери, сел за пианино и взял несколько выразительных аккордов.

— Я желаю двести фунтов, — отчетливо произнес мистер Уайт.

В ту же секунду он громко вскрикнул и бросил лапку на пол. Жена и сын бросились к нему.

— Она пошевелилась! — говорил старик, с отвращением и страхом глядя на лежащий на полу предмет. — Когда я говорил, она извивалась у меня в руке, как змея!

— Это все твои фантазии, отец, — обратилась к нему встревоженная жена.

Он покачал головой.

— Ничего страшного, конечно, не случилось, но это было неприятно.

— Однако я что-то не вижу денег, — заявил сын, подняв лапку с пола и положив ее на стол, — и готов спорить, что никогда их не увижу.

Они вновь сели у огня, мужчины докуривали трубки. Ветер за окнами дул сильнее обычного, хозяин нервно вздрагивал, когда дребезжала дверь наверху. Необычная подавленность овладела всеми. Наконец старики поднялись, чтобы идти спать.

— Думаю, вы найдете деньги в большом кошельке, привязанном к кровати, — сказал Герберт, желая им доброй ночи, — и нечто ужасное, скрывающееся на шифоньере, будет глядеть, как вы раскладываете их по карманам.

II

В свете яркого зимнего утра за завтраком Герберт высмеивал свои вчерашние страхи. В комнате витал дух какой-то прозаической уверенности, которого накануне вечером не было; пыльная, потертая лапка была брошена на буфете с небрежностью, выдававшей неверие в ее сверхъестественные способности.

— Думаю, старые солдаты все похожи, — говорила миссис Уайт. — И как мы только могли слушать всю эту чепуху? Да и могут ли сбываться желания в наше время? Ну, каким, например, образом эти двести фунтов вдруг свалятся на тебя, отец?

— Упадут ему на голову с неба, — сказал легкомысленный Герберт.

— Моррис говорил, все происходило так естественно, что можно было приписать это совпадению.

— Ну ладно, главное — не трогайте денег до моего прихода, — сказал Герберт, поднимаясь из-за стола. — Я боюсь, отец, что они сделают тебя жадным и злым и тогда нам придется отнять у тебя право собственности.

Мать рассмеялась, проводила сына до дверей, проследила глазами, как он пошел по дороге, и вернулась к столу, счастливая сознанием легковерности своего мужа. Однако это не мешало ей бежать к двери на каждый стук и подшучивать над отставными военными, имеющими привычку к праздной болтовне в хорошей компании. Перед обедом почтальон принес счет от портного.

— Герберту будет что сказать по этому поводу, когда он вернется, — заметила она, когда они сели обедать.

— Но все-таки, — ответил мистер Уайт, наливая себе пива, — эта штука пошевелилась в моей руке, могу поклясться.

— Да тебе показалось, — возразила старая леди.

— Нет, я видел, я ничего не придумываю… А, кстати, в чем дело?

Жена не ответила. Она наблюдала за странными маневрами человека, который подошел к дому и, глядя на него, как будто не мог решиться войти. Вспомнив о деньгах, она отметила про себя, что мужчина хорошо одет, на нем новая шелковая шляпа. Три раза он останавливался у калитки, как бы раздумывая, проходил мимо, затем возвращался; наконец, вдруг решившись, открыл калитку настежь и пошел по тропинке к дому. Миссис Уайт отвела руки за спину, развязывая тесемки передника, сняла его и убрала с глаз.

Она провела визитера, казавшегося не вполне здоровым, в комнату. Он потерянно смотрел на старую леди и слушал ее извинения по поводу того, как выглядит комната, и пальто мужа — «этот плащ, в котором он обычно работает в саду». Затем она подождала (с толикой терпения, какая доступна женщинам), когда вошедший сам что-нибудь скажет. Но он молчал.

— Я… меня попросили зайти к вам, — сказал он наконец, наклонился и снял шерстяную нитку с брюк. — Я от компании Мо и Меггинс.

Старая леди вздрогнула.

— Что-нибудь случилось? — спросила она, не дыша. — Что-нибудь с Гербертом? Что? Что?..

Вмешался муж: — Ладно, мать, — сказал он. — Сядь и не делай поспешных выводов. Вы ведь не с дурными вестями, сэр, не правда ли? — Он испытующе посмотрел на мужчину.

— Мне очень жаль, но… — начал визитер.

— С ним случилось несчастье? — потребовала мать.

Мужчина кивнул.

— Да, — тихо произнес он. — Большое несчастье. Но ему уже не больно.

— О, слава Богу! — воскликнула старая женщина, сжав руки. — Слава Богу! Слава…

Вдруг она осеклась: до нее дошел зловещий смысл сказанного, и она увидела подтверждение своим страхам в вытянувшемся лице незнакомца. Она справилась с дыханием и, повернувшись к мужу, положила дрожащую руку на его ладонь. Установилось молчание.

— Его затянуло в машину, — тихо сказал пришедший.

— Затянуло в машину, — повторил мистер Уайт. — Ох…

Он сидел, глядя пустыми глазами в окно, и, взяв руку жены обеими ладонями, сжал ее, как в те далекие годы их молодости, лет сорок назад.

— Он — все, что оставалось у нас, — сказал он, мягко повернувшись к визитеру. — Это тяжело…

Мужчина, кашлянув, поднялся, подошел к окну. — Фирма поручила мне выразить Вам искреннее соболезнование в Вашей потере, — сказал он, глядя под ноги. — Прошу Вас, поймите, я просто служащий, исполняющий поручения.

Ответа не было; лицо старой женщины было белым, глаза широко раскрыты, дыхания не было слышно; на лице мужа было выражение, с каким его друг сержант мог бы идти на свою первую боевую операцию.

— Мне поручено передать, что Мо и Меггинс не берут на себя ответственности за происшедшее, — продолжал пришелец. — Но, учитывая заслуги Вашего сына, они хотят вручить Вам некоторую сумму денег в компенсацию ущерба.

Мистер Уайт выпустил руку жены и поднялся на ноги, глядя на визитера с ужасом. Его сухие губы едва слышно прошептали: «Сколько?»

— Двести фунтов, — был ответ.

Уже не слыша вскрика жены, старик слабо улыбнулся, вытянул руки вперед, как слепой, и упал на пол без чувств.

III

На большом новом кладбище, около двух миль к югу, старики похоронили своего усопшего и вернулись в свой темный и молчаливый дом. Все произошло так быстро, что они едва ли осознавали, что все уже закончилось, и пребывали в ожидании, как будто должно было случиться что-то еще, что могло бы облегчить их ношу, слишком тяжелую для двух старых сердец. Но дни проходили, и ожидание сменялось смирением, безнадежным и апатичным. Иногда они почти не разговаривали: им не о чем стало говорить, и их дни были долгими и скучными.

Примерно через неделю после этого старик, проснувшись ночью, вдруг обнаружил, что он один. В комнате было темно, от окна доносились сдавленные рыдания. Он сел в постели и прислушался.

— Вернись, — сказал он нежно. — Ты простудишься.

— Моему мальчику там еще холоднее, — отвечала старая женщина, продолжая всхлипывать.

Он начал засыпать. Постель была теплой, в глазах были остатки сонных видений. Он зевнул и погрузился в сон. И вдруг услышал вопль, от которого, вздрогнув, подскочил.

— Обезьянья лапка! — кричала она дико. — Обезьянья лапка!

— Где? Где она? Что такое?

Женщина подошла к мужу через комнату.

— Дай мне ее, — тихо попросила она. — Ты ничего с ней не сделал?

— Она лежит в гостиной на каминной полке, — ответил он, недоумевая. — А зачем тебе?

Она плакала и смеялась одновременно — и вдруг, нагнувшись, поцеловала его в щеку. — Я ведь только что вспомнила, — говорила она в истерическом возбуждении. — И как это я не подумала раньше? И почему ты сам не вспомнил о ней?

— О чем ты, не понимаю? — вопросил он.

— О двух желаниях, которые остались, — живо ответила она. — У нас же было только одно.

— Неужели этого мало? — в гневе потребовал он.

— Нет! — закричала она с торжеством. — Мы пожелаем еще одно. Сойди вниз и возьми ее, быстрей, и пожелай, чтобы наш мальчик снова ожил!

Муж сел в постели, руки его тряслись.

— Да ты с ума сошла, Боже мой! — закричал он.

Она умоляла: — Возьми ее, быстрей, и пожелай — о, скорее, мой мальчик, мой сын!

Муж чиркнул спичкой и зажег свечу.

— Ложись и успокойся, — сказал он дрожащим голосом, — ты сама не знаешь, что говоришь.

— Наше первое желание сбылось, — сбивчиво говорила старая женщина, — почему бы ей не исполнить и второе?

— Это было совпадение, — пробормотал старик.

— Возьми лапку и попроси! — в исступлении требовала она, таща его к двери.

Мистер Уайт сошел вниз, в темноту, на ощупь отыскал путь в гостиную, нащупал каминную полку… Талисман был на месте, и его ужасом пронзило ощущение, что его еще не высказанное желание может прямо сейчас перенести его сына сюда — в эту темную комнату, выход из которой он вдруг потерял. Он задохнулся от ужаса; обливаясь холодным потом, на ощупь обошел стол и пошел вдоль стены, пока не оказался в коридоре, неся в руке зловещий предмет.

Миссис Уайт была бледна, она ожидала; вид у нее был до того неестественный, что он испугался.

— Попроси у нее! — громко закричала она.

— Это дурацкая затея, и вообще этого делать нельзя, — он пытался возражать.

— Попроси!! — требовала жена.

Он поднял руку: — Желаю, чтобы мой сын снова был жив.

Талисман упал на пол; старик гадливо оттолкнул его ногой. Дрожа, он сел в кресло, а старая женщина, сверкая глазами, подошла к окну и подняла штору.

Мистер Уайт сидел, поглядывая на фигуру старой леди, смотревшей в окно, пока не озяб. Огарок свечи, горевший ниже края китайского подсвечника, отбрасывал пульсирующие тени на стены и потолок, пока наконец, ярко вспыхнув, не угас совсем. Старик, с невыразимым чувством облегчения от неудачи талисмана, перебрался в постель. Через минуту-другую жена в молчании и унынии присоединилась к нему.

Оба лежали молча, чутко прислушиваясь к тиканью часов. Время от времени поскрипывала старая лестница, писклявая мышь шумно скреблась за стеной. Тягостно было лежать в темноте, и старик, собравшись с духом, взял со стола спички и, зажегши одну, пошел вниз по лестнице.

На середине лестницы спичка догорела, и он остановился зажечь другую. Как раз в этот момент снаружи у дверей раздался спокойный и тихий, но совершенно отчетливый стук.

Спички выпали из рук старика. Он стоял без движения, не дыша, пока стук не повторился. Тогда он повернулся и бросился обратно в спальню, плотно закрыв за собой дверь. По дому пронесся третий стук.

— Что это? — встрепенулась старая женщина.

— Крыса, — ответил он дрожащим голосом. — Просто крыса. Она встретилась мне на лестнице.

Жена села в постели, прислушиваясь. Громкий стук вновь пронесся по дому.

— Герберт! — вскричала она. — Это наш Герберт!

Старая миссис Уайт рванулась к двери, но муж опередил ее и, схватив за руку, крепко сжал. — Что ты собираешься делать? — хрипло прошептал он.

— Там мой мальчик. Мой Герберт!.. — кричала она, вырываясь. Я и забыла, что это в двух милях отсюда. Зачем ты держишь меня? Пусти. Я открою дверь.

— Ради всего святого, не впускай это в дом! — дрожа, закричал старик.

— Ты боишься своего собственного сына! — кричала она, сопротивляясь. — Пусти меня! Я иду, Герберт, я иду!..

Стук повторился еще раз и еще. Старая женщина отчаянным усилием вырвалась из его рук и выбежала из комнаты. Муж устремился следом, крича. Он услыхал, как она откинула дверную цепочку и начала выдвигать засов. Раздался ее умоляющий голос:

— Этот засов! Спустись, прошу, я сама не достаю.

Ее муж в это время, стоя на четвереньках, лихорадочно искал на полу обезьянью лапку. Только бы найти ее раньше, чем это войдет в дверь! Стуки повторялись, сотрясая дом; он услыхал скрип стула, который жена поставила в коридоре против двери. Вот уже засов медленно выходит из гнезда… и в эту секунду он наконец нашел то, что искал, и, не слыша себя, выдохнул свое третье и последнее желание.

Стук внезапно прекратился, и только эхо его все еще звучало в доме. Он слышал, как отодвинули стул и открыли дверь. Холодный ветер ворвался на лестницу, и долгий вопль разочарования и отчаяния, который издала жена, придал ему мужества, чтобы сбежать вниз к двери, а потом и к калитке.

Дорога, освещенная уличным фонарем против дома, была тиха и пустынна.

* * *

Леонард Меррик

Кукла в розовом шёлковом платье

Как мне написать четвертый акт моей пьесы, глядя на эту нелепую вещь? На эту куклу в розовом шелковом платье, которая умеет ходить и говорить, и даже петь арии из опер! И стоит целое состояние! Но почему старый драматург играет в куклы?

Ее доставили ко мне в коробке час тому назад, и я, распаковав ее, убедился, что она все это действительно умеет, — и это еще раз напомнило мне о том, что женщины — престранные существа.

Да, это так, и эта игрушка наводит меня на мысль о вполне конкретной женщине, которая однажды обратилась ко мне за помощью, а затем, завладев всем моим вниманием, — вот чертова кукла! — напрочь лишила меня надежды.

…Это случилось в то время, когда парижане бились, чтобы попасть на мои спектакли, когда имя Поля де Варенна гремело. Мода, однако, проходит. Сейчас меня мало ставят, вперед вырвалась молодежь… Но в те дни я был велик, я был мастер сцены.

Но послушайте! Было утро весеннего дня, я сидел в своей студии возле открытого окна, вдыхая аромат сирени. Мой секретарь, войдя, сказал:

— Мадемуазель Джейн Лорен спрашивает, можно ли видеть Вас, месье.

— Кто это — мадемуазель Джейн Лорен? — осведомился я.

— Она актриса, по поводу работы, месье.

— К сожалению, я очень занят. Пусть напишет.

— Она уже писала Вам раз сто. Письма Джейн Лорен — один из постоянных источников наполнения нашей корзины для бумаг.

— Тогда скажите ей, что я, к сожалению, ничем не могу ей помочь. Боже! Неужели они думают, что мне больше нечего делать, как проводить душеспасительные беседы с девицами? Вообще, как ты решился доложить мне о ней? Она что, хорошенькая?

— О да, месье.

— И молода?

— Да, месье.

Я заколебался. Сказать по правде, я поддался сочувствию. Может быть, виновата была сирень: сирень и хорошенькая девушка — такое же естественное сочетание, как кофе и сигарета.

— Пусть войдет! — приказал я.

Я сел за стол и взял ручку.

— Месье де Варенн… — она в волнении замялась на пороге комнаты.

Мой секретарь ничего не смыслит в девушках. Девушку нельзя было назвать хорошенькой; она была либо обыкновенной, либо красивой. На мой взгляд, скорее, красивой, и я предвкушал приятно проведенные четверть часа.

— Я могу уделить Вам лишь минуту, мадемуазель, — сказал я.

— С Вашей стороны это очень любезно.

У нее был приятный голос.

— Присядьте, — сказал я помягче.

— Месье, я прошу Вас о помощи. Мне необходим шанс. Дайте мне его!

— Дорогая мадемуазель — э-э… — Лорен, — сказал я. — Понимаю Ваши трудности, но ведь я не менеджер и не могу дать Вам работу.

Она горько улыбнулась.

— Но Вы — де Варенн. Одно Ваше слово может «сделать» меня.

Я все не мог уловить ее возраст. Что-то около двадцати восьми, но по временам она выглядела гораздо моложе, а по временам — старше.

— Вы преувеличиваете мое влияние, как и многие другие актеры, с которыми я знаком. В этом кресле сидели сотни людей, и все они были уверены, что я могу их «сделать». Это заблуждение. Будьте благоразумны. Я вовсе не всесилен.

— Вы могли бы посмотреть меня в роли. Хоть Вы и «не менеджер», но любой менеджер ангажирует актрису, которую ему порекомендуете Вы, автор.

Я знаю, что к Вам обращаются сотни людей, что я — лишь одна из толпы; но, месье, если б Вы только знали, что это значит для меня! Без Вашей помощи я могу бесконечно стучаться в двери парижских театров, и мне никогда не отворят; я могу продолжать писать парижским менеджерам, не получая ответа. Не имея помощи, я буду продолжать сжигать свое сердце в провинции, пока не состарюсь и не устану!

Ее откровенность тронула меня. Я слышал подобные вещи так часто, что успел устать от этого, но эта девушка меня задела. Если бы у меня была хоть маленькая вакантная роль, я бы обязательно предложил ей…

— Повторяю, — сказал я, — как драматург я понимаю трудности артистической карьеры, но Вы как актриса не хотите понять мои. У меня сейчас нет никакой вакантной роли для Вас, и я не представляю себе, как бы я написал менеджеру или другому автору, рекомендуя ему (пусть даже на самую скромную роль) актрису, которой я совсем не знаю.

— Я не прошу скромную роль, — тихо произнесла она.

— Что же?

— Я прошу главную роль.

Я смотрел на ее бледное лицо онемев: нелепость ответа лишила меня речи.

— Вы в своем уме? — сказал я, вставая.

— Я произвожу впечатление безумной?

— Да, вполне. Сначала Вы говорите, что находитесь в самом низу, и в тот же миг хотите, чтобы я поднял Вас на самый верх! Либо Вы безумны, либо Вы просто — проходимка.

Она тоже поднялась, — казалось, готовая к поражению. Затем вдруг, с жестом совершенного отчаяния, рассмеялась сквозь слезы.

— О, да, да, я проходимка! — со страстью начала она. — Я расскажу Вам, какова я, месье де Варенн! Я училась актерскому мастерству с шести лет. Свои первые роли я играла на дорогах, в то время как мои более счастливые сверстники играли в детском саду. Когда мне исполнилось пятнадцать, мне стали доверять ведущие роли, и я должна была справляться с полудюжиной ролей в неделю, потому что меня били, если я не справлялась.

Я стала звездой, и не ради нескольких франков, которые мне платили, а из любви к своему искусству, к совершенству. Я могла часами ждать под дождем у дверей модных магазинов и парикмахерских, чтобы увидеть, как богатые леди выходят из своих экипажей и говорят с лакеями, — и я получала урок аристократических манер и бывала счастлива несказанно, хотя ноги мои болели и дождь промачивал насквозь мои лохмотья.

Я играла добрых женщин и дурных женщин, попрошаек и королев, домохозяек и проституток… Я родилась и выросла на сцене, я на ней страдала и голодала. Это — моя жизнь и моя судьба! — она всхлипнула. — Проходимка!..

Я не мог ее так отпустить. Эта девица заинтересовала меня: я поверил ей. Я стал ходить по комнате, размышляя.

— Присядьте, — сказал я наконец. — Вот что я могу сделать для Вас: я могу приехать в провинцию и посмотреть на Вашу игру. Когда очередной спектакль?

— У меня нет определенного плана.

— Жаль! Ну, когда будете играть в следующий раз, напишите мне.

— Да Вы забудете обо мне к тому времени, — она ломала руки, — или Ваш интерес испарится, или сама судьба не пустит Вас.

— Да почему же?

— Что-то говорит мне. Или Вы поможете мне сейчас, или — никогда. Мой шанс — сегодня! Месье, прошу Вас…

— Но сегодня я ничего не могу для Вас сделать: ведь я еще не видал Вашей игры.

— Я могу поучаствовать в репетиции Вашей пьесы.

— А если провалитесь? Вот так дураком я буду, убедив их взять Вас!

Слуга прервал наш разговор сообщением, что внизу меня ждет мой старый друг де Лаварден. И тут я сделал глупость. Когда я сказал мадемуазель Лорен, что наша встреча закончена, она так умоляла меня продолжить наш разговор после ухода моего посетителя, что я разрешил ей остаться и подождать.

Почему? Не знаю — я уже сказал ей все, что следовало, и даже больше. Наверно, она произвела на меня большее впечатление, чем я думал; у нее, безусловно, было безошибочное чутье, и она понимала, что если сейчас я ее вышлю, то мы больше никогда не встретимся. Я указал девушке на дверь в соседнюю комнату, а генерала де Лавардена принял в студии.

После своей отставки де Лаварден жил в своем шато на Сент-Вандрилл, и мы в последнее время редко виделись. Мы были однокашниками с колледжа, вместе начинали военную службу, и я был рад встрече.

— Как ты, дружище? Я и не знал, что ты в Париже.

— Я здесь всего сутки, — сказал он, — и при первой возможности зашел к тебе. — Скажи честно, я тебе не очень помешал? Я просил слугу не беспокоить тебя, если ты работаешь. Не стесняйся, скажи, если тебе некогда, я уйду!

— Ты мне нисколько не мешаешь, — заявил я, — положи шляпу и трость. Что нового? Как Джордж?

Джордж был капитан де Лаварден, его сын, молодой человек с прекрасными способностями, офицер, которому пророчили блестящую будущность.

— С ним все в порядке, — сказал он, чуть замешкавшись, — сегодня мы вместе обедаем. Я хотел бы пригласить и тебя, если ты можешь. Ты свободен?

— Сегодня вечером? Да, конечно, это будет замечательно.

Он снова взглянул на мой рабочий стол. — Но ты уверен, что не должен спешить вернуться к своим занятиям?

— Возьми сигару и не будь занудой. Надо ж такое придумать! Как ты попал в Париж?

— Приехал навестить сына. Между прочим, милый мой, я дьявольски озабочен!

Я удивился: — Но это не по поводу сына?

— Да вот, как раз о нем… Я хотел поговорить с тобой. Может быть, ты дашь мне совет. Джордж — мальчик, на которого я возлагал такие надежды, — голос его дрогнул, — Джордж связался с актрисой. Что ты на это скажешь?

— Джордж? А ты уверен?

— Да он и не скрывает этого. Он, дурень, собирается на ней жениться!

— Джордж хочет жениться на актрисе?

— Да, вот так!

— Милый мой старый дружище! — прошептал я.

— Ну, не диво ли? Я считал, что прекрасно знаю характер своего сына. И вдруг мой мальчик… Мальчик? Мужчина! Джорджу скоро тридцать — мужчина, каким можно гордиться, выдающийся в своей профессии, — вдруг теряет голову из-за какой-то актрисульки и собирается свести на нет всю свою карьеру!

— Но ведь совсем необязательно это означает конец карьеры.

— Мы же не в Англии! Во Франции не принято приличным людям брать в жены актрис! Я могу говорить с тобою свободно: ты сам вращаешься в среде этих людей, ведь ты пишешь для сцены. Но ты ведь не из этой породы!

— А ты пробовал с ним говорить?

— Пробовал.

— Ну и что?

— Представь себе, он сказал: «К несчастью, она меня не любит».

— Так, может, и нет никакой опасности?

— А можно ли быть уверенным, что ее «упорство» — не уловка, что оно не скрывает готовность поддеть его на крючок? Он заявил, что не устанет добиваться ее. Прелестно! Честь семьи в безопасности, пока эта авантюристка не даст своего согласия — согласия! — принять его предложение!

И что я могу сделать? Только задержать женитьбу, не дав своего согласия. Но предотвратить ее я не могу, он принудит меня. Ах, если бы я мог разобраться с нею — я бы не стал церемониться! Любой ценой!

— А кто она?

— Да никто. Он говорит, что ее имя мало кому известно. Думаю, ты и не слыхал о ней. Но ты мог бы разузнать, что это за женщина.

— Я сделаю все, что могу, будь уверен. Она в Париже?

— Сейчас — да.

— Ты знаешь, как ее зовут?

— Джейн Лорен.

У меня отвисла челюсть. — Как?!

— Так ты ее знаешь?

— Она здесь, у меня!

— Где?

— В соседней комнате. Обратилась ко мне по делу.

— Бог мой! Это интересно!

— Это удача. Я впервые увидел ее сегодня.

— Какова она с виду?

— Ты увидишь ее с минуты на минуту. Она пришла просить у меня помощи в ангажементе. Сейчас я ее приглашу и скажу ей, кто ты.

— А как я буду с ней говорить?

— Предоставь это мне.

Я пересек площадку и открыл салонную дверь. В комнате было немало иллюстрированных журналов, но она не занялась ни одним; она сидела перед копией «Джоконды», пытаясь изобразить на лице подобие загадочной улыбки: это указывало на актрису, никогда не упускающую случая поработать над собой.

— Войдите, пожалуйста.

Она последовала за мной, а мой друг смотрел на нее во все глаза.

— Этот джентльмен — генерал де Лаварден.

Она поклонилась — слегка, с достоинством. Да, она недаром изучала манеры аристократок, стоя под дождем.

— Мадемуазель, когда слуга объявил о приходе генерала, Вы слышали имя. И не сказали мне, что знакомы с его сыном.

Она прошептала что-то невнятное.

— И когда Вы умоляли меня Вам помочь, Вы почему-то умолчали о том, что собираетесь вступить в брак, будучи в котором Вам придется оставить сцену.

Прощайте же!

— Но я не стремлюсь к браку, — прошептала Джейн, сильно побледнев.

— Я все знаю. Рано или поздно Вы выйдете замуж, и это положит конец Вашей артистической карьере. У меня нет ни времени, ни желания помогать женщине, которая валяет дурака. Все. Я вас больше не задерживаю.

— Но ведь я отказала ему. Клянусь честью! Можете спросить у него. Это факт.

— Однако Вы продолжаете видеться с ним, — вмешался де Лаварден. — Он с Вами каждый день! Это не так? Если Вы искренне отказали ему, тогда почему Вы так непоследовательны? Чего Вы хотите от него?

— Месье, — ответила она со вздохом, — я слишком слаба и скучаю, когда он уходит.

— А, так Вы это признаете? Пожалуй, Вы все-таки любите его?

— Нет, месье, — отвечала она, подумав, — я его не люблю, и мой отказ совершенно искренен. Я понимаю, трудно поверить: чтобы женщина моего круга отказала такому мужчине! Но я никогда не выйду замуж, если брак встанет на пути моего тщеславия. Я не принесу в жертву свое искусство: сцена мне слишком дорога. А значит, я его не люблю, потому что, когда женщина любит, ее избранник кажется ей дороже всего остального.

Де Лаварден вздохнул. Я почувствовал в этом проявление слабости.

— Но ситуация эта весьма неблагоприятна для моего сына, — заявил он. — Я вижу Ваше разумное решение быть актрисой, посвятить себя своей карьере; но Вы одновременно и отказываете ему, и воодушевляете его. Если вы поженитесь, это разрушит его жизнь и испортит Вашу. Так дайте же ему шанс позабыть Вас! Выгоните его. Зачем вы встречаетесь?

Она вздохнула: — Я знаю, я неправа.

— Это противоестественно, — сказал я.

— Нет, месье, все это не совсем так, и я объясню почему. Джордж единственный человек за всю мою жизнь, который понял, что актриса, борющаяся за свое призвание, может иметь душу порядочной женщины. До нашей с ним встречи ни один мужчина не говорил со мною вежливо, кроме как на сцене, ни один с уважением не жал мне руки, кроме как в огнях рампы.

Мы впервые встретились в провинции. Менеджер привел его ко мне за кулисы. Во всем, что он говорил и делал, Джордж отличался от других. Мы долгие месяцы были друзьями, и лишь потом он признался, что любит меня. Его дружба была мне просто подарком от Господа, осветившим мою несчастную судьбу. Расстаться с ним и никогда больше не встречаться было бы ужасно для меня!

Я подумал, что если она не влюблена в него до сих пор, то очень близка к этому, и любой пустяк может послужить толчком. Де Лаварден, похоже, имел такое же мнение.

— Но ведь Вы сами признаете, что ведете себя нелогично! — воскликнул я. — Для Вас это нормально, Вам достаточно дружбы, и Ваша карьера при этом не страдает. А он? Он-то ведь ищет Вашей любви и при этом нарушает свой долг. Для него провести жизнь, вздыхая по Вас, — чудовищно, а жениться на Вас — это конец. Если он Вам симпатичен, будьте же справедливой к нему, отпустите его! Скажите ему, чтобы больше не приходил к Вам.

— Да он никогда и не бывал у меня.

— Ну хорошо, запретите ему обеды, поездки, букеты!

— А я и не позволяю ему тратиться на меня. Я не такая.

— Да мы Вас и не виним, мадемуазель. Наоборот, взываем к Вашему доброму сердцу. Будьте решительны и смелы! Скажите ему: прощай!

— Но это заставит меня жестоко страдать, — простонала она.

— Зато пойдет на пользу Вашему другу. А чем больше Вы будете страдать, тем лучше будете играть. Актриса ведь и обязана страдать.

— Месье, я выстрадала свою устойчивость к боли.

— Ну, есть ведь и еще кое-что, кроме дружбы, — ваши будущие планы, например.

— О чем Вы?

— Ну, пока я не могу обещать Вам что-то определенное, как Вы сами знаете, но ведь я собираюсь оказать Вам содействие…

Де Лаварден снова вздохнул, на этот раз «от чувств». Я взглянул на него, грозно сдвинув брови.

— Да и что толку мне запрещать ему видеться со мной? — возразила она. — Где бы я ни играла, он всегда приходит посмотреть. Я не могу убить его любовь тем, что откажусь от этого сопровождения. Да он и не согласится. В конце концов я снова встречу его вечером, выходя из театра.

И это было правдой.

— Если умная женщина хочет дать мужчине отставку, она всегда знает, как это сделать, тем более если эта умница еще и актриса, — сказал я. — Вы могли бы поговорить с ним так, чтобы он больше не захотел Вас видеть. Такие случаи известны.

— Как! Вы хотите, чтобы я заставила его меня презирать?

— Да, хорошо бы!

— Чтобы его уважение ко мне сменилось ненавистью?

— Это было бы здорово!

— Вы предлагаете мне фальсифицировать себя, деградировать?

— Да, для блага Вашего героя!

— Никогда я не пойду на это! — она вспыхнула. — Вы требуете слишком много. Что Вы такого сделали для меня, чтобы я жертвовала собой для Вашего удовольствия? Я умоляла Вас о помощи — и в ответ получила пустые фразы. Я плакала в порыве отчаяния, а Вы мне отвечали, что «постепенно, когда-нибудь, в далеком будущем» вы вспомните, что я есть. Я не стану делать этого для Вас — и сохраню себе друга!

— Ваше красноречие неуместно, — сухо возразил я. — В таких условиях всякая благородная женщина поступит так, как я рекомендую, вовсе не ради меня или генерала де Лавардена, а ради своего друга. Вы хотите «сохранить себе друга»? Ну что ж! Это лишь свидетельствует о том, что Вам безразлично его благополучие и Вы слишком любите себя, чтобы потерять его.

Она закрыла лицо руками: на глазах были слезы. Мы снова обменялись взглядами с генералом. Я продолжал:

— Вы сказали, что мои слова пустые. Это незаслуженный упрек. Я обещал только то, что мог, и имел в виду именно то, что сказал. Я не могу рисковать своей репутацией, рекомендуя Вас на роль и при этом совершенно не зная Ваших способностей, но, если Вы проявите добрую волю, повторяю: я посещу Ваш очередной спектакль.

— А что потом?

— Потом — если мне понравится Ваша игра — Вы получите хорошую роль.

— Ведущую?

— Этого я не обещаю. Но хорошую роль, и в Париже.

— Вы обещаете это?

— Да, если останусь доволен Вашей игрой.

— В моем следующем, ближайшем спектакле?

— Да, в Вашем ближайшем представлении.

Она помолчала, раздумывая. Молчание затягивалось, и мне уже казалось, что никто из нас троих не заговорит. Я взял сигару и молча предложил коробку де Лавардену. Он отказался, не глядя на меня: он смотрел на женщину.

— Ладно, — простонала она наконец. — Я согласна!

— Вот и хорошо! Умница!

— Вы требуете одного: чтобы капитан де Лаварден прекратил свое искательство?

— Да, только этого.

— Договорились. Я знаю, чем можно его оттолкнуть. И сделаю это сегодня же вечером. Но вам, джентльмены, придется привезти его ко мне домой. Сегодня — в девять вечера. Адрес он знает.

Она пошла к двери.

Де Лаварден в три прыжка догнал ее и схватил за руки.

— Мадемуазель! — прошептал он, — у меня нет слов, чтобы выразить мою благодарность. Я отец, я люблю своего сына, но — Боже! — клянусь душой, если бы все было по-другому, я был бы счастлив и горд назвать Вас своей дочерью!

О, как она умела поклониться: сколько достоинства было в ее худенькой фигурке!

— До свидания, джентльмены.

У-фф, наконец-то! Мы оба упали в кресла.

— Поль, — вздохнул он, обращаясь ко мне, — а ведь мы были с ней жестоки!

— Я знаю. Но теперь тебе легче?

— Я чувствую себя другим человеком. Интересно, что она собирается ему сказать? Да, я хочу поскорее покончить с этим. Но как ты себе представляешь, чтобы я предложил навестить ее? Лучше бы это исходило от тебя. А вдруг он не захочет взять нас с собой?

— Он нас возьмет, не сомневайся, и будет рад случаю! Ура! Ура! Ура! — Я прыгал и хлопал его по спине. — Друг мой, да если бы эта женщина не согласилась и вышла бы замуж за Джорджа, это была бы национальная катастрофа!

— В каком смысле? — генерал побагровел.

— Я думаю, — я боюсь даже сказать, что я думаю, я боюсь думать об этом! — Я ходил по комнате, борясь с собой. — Только однажды, под голубой луной, в июле рождается девочка с талантом, как благословение Всевышнего — и ее гений делает эпоху, ее имя входит в историю театра. И если такой театрал, как я, находит это сокровище — старый ты вояка! — и использует ее гений в своей работе, то он чувствует себя всеми тремя египетскими фараонами вместе — и спорит с пирамидами о бессмертии!..

Мое возбуждение насторожило генерала: — Ты думаешь, она гениальная актриса?

— Я не смею поверить в это. Я отказываюсь верить, потому что никогда не видел голубых лун. Но — я поражен!

Мы обедали у Вуазена. Надо было как-то подготовить Джорджа к дальнейшим событиям, и я сказал ему: «Надеюсь, ты не в обиде на отца за то, что он все рассказал мне: мы ведь с ним старые друзья».

Мы перешли к теме очень легко. Было видно, что эта девушка для Джорджа — все. Он говорил об этом спокойно и честно. Я притворялся, что сочувствую его матримониальным мечтам, а сам ощущал себя Иудой.

— Я ведь художник, — говорил я. — Для меня разница в общественном положении вообще гораздо менее важна, чем, например, для твоего отца.

— В самом деле, месье, — храбро отвечал Джордж, — мадемуазель Лорен заслуживает всяческого уважения. Если бы она согласилась на мое предложение, то любой знающий ее человек счел бы меня счастливцем. Пусть ей недостает образования, чтобы спорить с профессорами, и светских манер, но это интеллигентная, чистая, прекрасная девушка.

Мне вообще в этот вечер все удавалось легко. Когда мы покончили с ликером, я вдруг воскликнул: «А поехали к ней! Веди нас, дружище!» Бедняга Джордж сначала остолбенел, потом попытался отклонить мое предложение, но мысль о том, какое впечатление может произвести на нас его избранница, приводила его в восторг.

— Но я никогда к ней не заходил, да это и неудобно в такой час.

— Да ну, среди артистов! Уверяю тебя, с моей визитной карточкой нас везде пропустят!

Простак попался в ловушку. В полдевятого мы поехали в карете на тот берег. Карета остановилась перед невзрачным доходным домом на кривенькой улочке.

— Мадемуазель Лорен не зарабатывает больших денег, и она честная девушка.

Это было хорошо сказано.

Нас проводили на пятый этаж. В ответ на наш настойчивый стук выглянула женщина неопределенного возраста, сказавшая нам, что мадемуазель нет дома. Я понял: мы совершили ошибку, приехав слишком рано. Женщина была совсем не готова к нашему визиту и не собиралась нас впускать. Да, это был плохой сценический ход.

— Мадемуазель скоро вернется? — спросил я.

— Понятия не имею.

— Мы подождем, — сказал я, и нас неохотно провели в комнату, в которой только и было, что лампа под рваным абажуром да бутылка бренди. А я-то принял было эту старую опойку за хозяйку дома!

Уже более дружелюбно она произнесла: — Жаль, Джейн не знала, что вы придете.

При упоминании имени Джейн Джордж вздрогнул.

Я в растерянности спросил: «Мадемуазель — Ваша подруга?»

— Подруга? Это моя дочь. — Она уселась.

В этом был несомненный промысел. Девушки не было дома!

Вдруг меня осенило. Я понял: она хотела показать своему обожателю, какая теща его ожидает. Открытие должно было его остудить.

Джордж был явно смущен. Генерал глубоко вздохнул с удовлетворением: «Слава Богу, мой сын спасен!»

— Не хотите ли глоток вина, джентльмены?

— Нет, благодарю.

Она приложилась к бутылке и, казалось, совсем позабыла о нашем присутствии. Все молчали. Я размышлял, стоит ли нам здесь оставаться. Но тут женщина разговорилась. Она говорила о дочери, по пути выдавая тайны собственного прошлого.

У меня нет предрассудков, но эта женщина оглушила меня. Тот, кто решился бы жениться на ее дочери, должен был быть безумцем. А она продолжала болтать, прихлебывая из стакана. Жесты ее были вульгарны, но самое ужасное было то, что в отталкивающем облике женщины проскальзывало что-то от Джейн. Думаю, Джордж тоже это заметил. Мысль о наследственности ужасала. Мы слушали и видели Джейн, побитую жизнью, постаревшую на тридцать лет, — ту Джейн, какой она может стать!

Кошмар! Выбрать себе невесту с такой кровью в жилах — невесту из пьянчужек!

— Пойдем отсюда, Джордж, — прошептал я. — Будь мужествен. Ты забудешь ее. Пойдем же.

Я видел, что и ему трудно все это выносить. Но тут существо услышало мой шепот, и в его тупых бесцветных глазах блеснула искра разумения.

— Что? Подождите-ка! Так среди вас — тот самый негодяй, что хочет жениться на ней? Ах! А я-то хороша! А вы — явились сюда шпионить?! — Она повернулась ко мне: — Это Вы?!

Я, конечно, говорил больше других, но почему она избрала для своего нападения именно меня?

Она яростно кинулась ко мне и, приблизив свое лицо к моему, прошептала так тихо, что услыхать мог я один: «Как вам моя игра?»

Так это Джейн! Я был потрясен. В следующий миг она была опять в роли, на этот раз нападая на Джорджа.

Я выхватил из кармана карточку и написал на ней пять слов.

— Когда вернется Ваша дочь, отдайте это ей.

В записке было: «Я напишу для Вас звездную роль!»

Она вмиг ухватила написанное взглядом, но, клянусь, в глазах ее ничего не отразилось. Она — актриса — играла характерную роль и не вышла из нее, даже прочтя слова, которые имели силу поднять ее из безвестности к славе.

— Так ей и надо, эгоистке! Пусть, пусть! Мне не за что ее благодарить. Поступайте с нею, как хотите, я вам мешать не буду!

— Мадам Лорен, — строго и отчетливо произнес Джордж, и его ответ гулко отдался от стен комнаты, — я никогда не восхищался Джейн, не любил и не жалел ее так, как сейчас, когда я убедился, что у нее — нет матери.

Мы, все трое, стояли столбом. Первой пошевелилась она. Я понял, что сейчас произойдет. Она разрыдалась.

— Это я, Джейн! — И я люблю Вас! Я думала, что люблю театр больше, но я ошиблась! — Моя карточка упала на пол. — Простите меня! Я делала это ради Вас. Я знаю: это жестоко, это стыдно… Друг мой, если моя любовь не принесет Вам бесчестия, я готова быть Вашей женой! В мире не найдется женщины, которая любила бы сильнее — в моем сердце нет места ни для чего другого!

Они обнялись. Де Лаварден, потрясенный внезапным открытием, вытащил меня из комнаты. Он всхлипывал, растроганный.

— Какой ужас, — сопел он.

— Это восхитительно!

— Такая женщина — одна на миллион.

— Она великая актриса, — уверенно сказал я.

— Но я никогда не одобрял этого брака. А ты что думаешь?

— Нечего тут думать! Дураки оба!

— А почему у тебя слезы на глазах?

— А у тебя, генерал?..

…………………………………………………………………………

И почему кукла в розовом шелковом платье напомнила мне все это? Завтра Новый год, и эта кукла — подарок моей крестнице, имя которой Джейн де Лаварден. Она прекрасная мать, дети обожают ее. Я смирился с тем, что она победила Генерала, а Джордж — самый гордый муж во Франции.

Но когда я подумаю о ролях, которые я мог бы написать для нее… о блеске, которого лишилась сцена… когда я подумаю о том, что ради обычного семейного счастья женщина способна отвергнуть всемирную славу — я не могу ей, милой моей, этого простить, ну никак не могу!

* * *

Кэтрин Мэнсфилд

Жизнь матушки паркер

Молодой писатель, открывая дверь перед матушкой Паркер, которая каждый вторник приходила убирать его квартиру, осведомился о ее внуке. Старушка, стоя на коврике в маленькой темной прихожей, протянула руку, чтобы помочь ему закрыть дверь, и только после этого тихо ответила: «Вчера мы похоронили его, сэр».

— О, Боже! Мне очень жаль… — пораженный, пробормотал джентльмен. Она вошла в то время, когда он завтракал. На нем был потрепанный халат, в руке он держал помятую газету. Ему было неловко так просто вернуться в свою теплую комнату, ничего — совсем ничего — не сказав ей. Наконец он спросил:

— Надеюсь, погребальная церемония прошла благополучно?

— Простите, сэр? — Матушка Паркер не расслышала вопроса.

Бедная старуха! Она выглядела убитой. Наклонив голову, она проковыляла в кухню, неся в руке старую авоську с вещами для уборки, фартуком и парой стоптанных тапочек.

Писатель поднял брови и вернулся к завтраку.

Матушка паркер достала из сумки две большие тряпки и повесила их позади двери. Затем повязала передник и села снять башмаки. Снимать и надевать обувь было для нее сущим наказанием, но так было уже давно. Старуха настолько привыкла к боли, что лицо ее заранее страдальчески морщилось, едва она успевала развязать шнурки. Покончив с этим неприятным делом, она откинулась на спинку стула со вздохом и потерла руками больные колени…

— Бабуль! А бабуль! — Маленький внучек стоит у нее на коленях в своих ботиночках на пуговках. Он только что вбежал с улицы.

— Посмотри, во что ты превратил мою юбку, нехороший ты мальчик!

Но он уже обнял ее за шею и трется своей гладкой щечкой о ее щеку.

— Бабуль, дам нам пенни! — клянчит он.

— Отстань, нет у меня никаких пенни!

— Есть!

— Да нет же!

— Ну дай, бабуль!

Она чувствует в руках свой старый, видавший виды черный кожаный кошелек. смущенно смеется и нажимает на защелку. Его веко дрожит возле ее щеки.

— Вот видишь, ничего нет, — бормочет она…

Старушка встала, взяла чугунный чайник и понесла его к крану. Шум льющейся в чайник воды, казалось, утишил ее боль. Она наполнила водой и кастрюлю, и ведро для уборки.

Целой книги не хватило бы, чтобы описать эту кухню. В течение недели писатель «обходился» сам. Это значит, что он выбрасывал чайную заварку в банку из-под джема, а когда у него заканчивались чистые вилки, он просто вытирал полотенцем грязные. Его «система», как он объяснял друзьям, была очень проста, и он никак не мог понять, почему люди делают культ из уборки. «Надо просто стирать тряпкой пыль со всего, что у вас есть, раз в неделю протереть пол — и все дела!»

Результат выглядел впечатляюще. На полу валялись крошки от тостов, обертки, пепел… Матушка Паркер не делала джентльмену замечаний. Она жалела его — ведь за ним некому было смотреть. Из маленького закопченного окна виднелось печальное небо; если по нему плыли облака, то и они выглядели изношенными: старыми, рваными по краям и с дырками посредине, с темными пятнами, как от чая.

Пока вода грелась, Матушка Паркер начала мыть пол. — «Да, — подумала она, стукнув щеткой, — у меня была-таки тяжелая жизнь».

Даже соседки так говорили о ней. Бывало, она ковыляла домой со своей авоськой и слышала их приглушенные голоса: «Наша матушка Паркер прожила тяжелую жизнь», и это было настолько справедливо, что и гордиться нечем. Это было все равно что сказать, что она живет в подвальном этаже дома номер такой-то.

Да. Жизнь…

Шестнадцати лет от роду она оставила Стрэтфорд и приехала в Лондон в качестве младшей кухарки. Да, она родилась в Стрэтфорде-на-Эйвоне. Родина Шекспира, сэр? Да, люди всегда задают этот вопрос. Но она никогда не слыхала этого имени, пока не увидела его на афишах театров.

Все, что она помнила о Стрэтфорде, заключалось в том, что, «сидя возле печки, можно было увидеть звезды через дымоход» и что «у матери всегда был свиной бок, свисавший с потолка в чулане». И еще что-то было: кажется, куст у парадной двери, с таким приятным запахом… Но куст был колючий. Она пару раз вспомнила о нем, когда была в больнице.

Ее первое место работы было ужасным. Ей не разрешали выходить на улицу. Даже подниматься наверх — кроме утренних и вечерних молитв. Там был хороший погреб, но старшая кухарка была очень злая женщина. Она выбрасывала письма, приходившие ей из дома, даже не дав ей прочесть, потому что «из-за этих писем она спит на ходу».

Когда та семья разорилась, она переехала «помощницей» в дом доктора. Еще через два года беготни от темна до темна она вышла замуж. Ее муж был бакалейщик.

— Бакалейщик, миссис Паркер? — сказал бы писатель, отложив в сторону книгу и прислушиваясь краем уха к жизни. — Так это же здорово — быть женой бакалейщика!

Матушке Паркер так не казалось.

— Это ведь такая чистая торговля!

Матушку Паркер это не убеждало.

— Разве не приятно подавать покупателям тепленькие, свеженькие булочки и батоны?

— Но, сэр, мне не приходилось торговать самой. У нас было тринадцать маленьких, и семерых из них я похоронила. Наш дом всегда был похож если не на лазарет, то на ясли.

— О да, Вам досталось, миссис Паркер! — сказал бы писатель сочувственно, снова берясь за перо.

Да, семерых детей она потеряла. А когда оставшиеся шесть были еще маленькие, муж заболел чахоткой. В легких была мука, сказал врач… Она помнит: муж сидит на кровати, задрав рубашку на голову, а врач пальцем рисует на его спине кружок.

— Если бы мы разрезали его вот здесь, мэм, — говорил доктор, — Вы бы увидели, что его легкие забиты белым порошком. Дышите, милый мой!

Матушка Паркер так и не знает наверняка, видела ли она или ей показалось, что изо рта бедного умершего мужа высыпался белый порошок…

Но какую борьбу с жизнью ей пришлось вынести, чтобы поднять шестерых малышей и при этом держаться! Это был просто кошмар! А когда дети стали постарше и пошли в школу, младшая сестра мужа приехала присмотреть за ними и помочь ей. Но не прошло и двух месяцев, как она упала с лестницы и повредила позвоночник. И пять долгих лет у матушки Паркер был еще один ребенок, за которым надо было ухаживать. И уж как он любил поплакать!

А потом Моди пошла по кривой дорожке, а за ней младшая сестра Элис. Двое мальчиков уехали в другие города, Джимми ушел в Англию с армией, а Этель, самая младшая, вышла замуж за сопляка официанта, который умер от язвы в тот год, когда родился маленький Ленни. И теперь вот — малыш Ленни, мой внук…

Груды грязных чашек и блюдец были вымыты и вытерты, грязные до черноты ножи отчищены ломтиком картофеля и доведены до блеска пробкой. Стол был вычищен, как и шкаф, и раковина с плававшими в ней хвостами сардин…

Ленни никогда не был крепким ребенком — с самого рождения. Он был из тех прелестных беби, которых все принимают за девочку. Серебристые кудряшки, большие голубые глаза и маленькая родинка на левой стороне носика. Как трудно было им с Этель растить этого малыша! Чем только они не пытались заинтересовать его! Даже тряска в автобусе не улучшала его аппетита; прогулки в парке не придавали ему румянца.

Но зато с самого начала он был бабулечкин мальчик.

— Чей ты, мальчик? — спрашивала старая матушка Паркер, поднимаясь от плиты и подходя к закопченному окошку. И голосочек, такой теплый, такой близкий, казалось, раздававшийся прямо у нее под сердцем и заставлявший ее таять от нежности, весело говорил: «Бабулечкин!»

Старушка услыхала шаги и увидела писателя, одетого для прогулки.

— Миссис Паркер, я ухожу.

— Хорошо, сэр.

— Вы найдете свои полкроны на моем письменном приборе.

— Благодарю Вас, сэр.

— А кстати, миссис Паркер, — быстро произнес писатель, — Вы случайно в прошлый раз не выбрасывали какао?

— Нет, сэр.

— Странно. Готов поклясться, что у меня в баночке оставалось немного какао на дне. — Он продолжал мягко, но убедительно: — Вы всегда говорите мне, если будете что-нибудь выбрасывать, ладно, миссис Паркер?

И он ушел, довольный собой, уверенный в своей правоте. Она видела, что под своей кажущейся беспечностью писатель мелочен, как женщина.

Хлопнула дверь. Старуха взяла свои тряпки и щетки и пошла в спальню. Пока она постилала белье, гладила, мяла, заправляла постель, мысли о Ленни стали невыносимыми. Почему он так страдал? Этого она не могла понять. Почему маленький ребенок, этот ангелок, должен был мучительно искать свое дыхание, бороться за него? Она не видела смысла в том, чтобы заставлять ребенка так страдать.

…Из груди малыша исходил такой звук, будто там что-то кипело. Казалось, внутри ворочается и булькает какой-то большой комок, от которого он никак не может освободиться. Когда он кашлял, от его головы во все стороны брызгал пот, глазки краснели, ручки дрожали, а этот комок в груди булькал, как картошка на сковородке.

Но самое страшное было видеть, как между приступами мальчик сидит нахохлившись, опершись на подушки, ничего не говоря, не отвечая на вопросы, даже как будто и не слыша. Он только смотрел обиженно.

— Родной мой, ну скажи, чем твоя бедная старая бабуля может тебе помочь? — спрашивала матушка Паркер, убирая потные волосики ему за маленькие покрасневшие ушки. Ленни отворачивался. Казалось, он был обижен на нее — и мрачен. Он опускал голову и смотрел искоса, как будто не мог ожидать такого от своей бабушки.

Но в конце…

Матушка Паркер бросила покрывало на постель. Нет, она больше не может думать об этом. Это выше ее сил — ей слишком много пришлось пережить. До сего дня она сносила все терпеливо, она держалась, и никто никогда не видел ее слез. Ни одна живая душа. Даже при собственных детях она никогда не срывалась. Она сохраняла лицо. Но теперь! Ленни больше нет — и кто она, что она? У нее не осталось ничего. Он был всем, что у нее осталось от жизни, и вот — его тоже забрали у нее.

— Почему это все должно было случиться со мной? — спрашивала она себя. — Что я такого сделала? Что? — вопрошала старая матушка Паркер. — В чем моя вина?

Говоря эти слова, она вдруг выронила щетку. Она оказалась на кухне. Несчастье ее было так велико, что она натянула свою шляпу, напялила жакет и вышла из квартиры, как сомнамбула. Она сама не понимала, что делает. Человек, подавленный ужасом происходящего, бежит куда глаза глядят, как будто от этого можно спрятаться…

На улице было холодно. Дул ледяной ветер. Люди скользили мимо нее. Мужчины перебирали ногами, как ножницы, женщины крались, словно кошки. И никто ничего не знал, и никому не было дела до нее. Если бы она сорвалась, если бы после всех этих лет терпения она наконец заплакала, ее все равно никто не понял бы…

Мысль о плаче была похожа на мысль о том, как малыш Ленни всхлипывает у нее на руках. Да, мой мальчик, да, именно этого хочет твоя старая бабулечка. Она просто хочет поплакать.

Если бы только она могла заплакать сейчас и плакать долго-долго, над всем, начиная со своего первого места работы и злой кухарки, над семерыми умершими малышами, над смертью мужа и уходом всех детей, — над всеми этими годами несчастий, которые были до Ленни! Но, чтобы как следует поплакать об этом, надо много времени. Неважно — время пришло. Нельзя дольше откладывать, невозможно ждать… Куда же пойти?

«У нее была тяжелая жизнь, у нашей матушки Паркер».

Да, в самом деле! Подбородок задрожал, вот-вот потекут слезы.

Но где? Куда? Домой идти было нельзя: там была Этель. Это ее до смерти напугает. Присесть на скамейку тоже нельзя: люди будут подходить с вопросами. Можно было пойти обратно, в квартиру писателя, но это неприлично — плакать в чужих домах. Если присесть на ступеньки — обязательно привяжется полисмен.

О, есть ли где-нибудь место, чтобы спрятаться, побыть наедине с собой, сколько понадобится, и чтобы при этом не обеспокоить никого? Есть ли где-нибудь в мире место, где она могла бы наконец поплакать?

Матушка Паркер стояла, глядя вокруг. Ледяной ветер надул ее передник пузырем. Начинался дождь…

Плакать было НЕГДЕ.

* * *

Алгернон Блэквуд

Долина зверей

Когда густой лес внезапно кончился, и они вышли на утес, индеец-проводник ахнул. Гримвуд, его наниматель, стоя позади него, глядел на прекрасную долину, раскинувшуюся под их ногами, покрытую лесом, в золоте заходящего солнца. Оба, завороженные красотой открывшегося зрелища, оперлись на свои ружья.

— Здесь мы и остановимся, — осмотревшись, кратко сказал Тушалли, — а завтра составим план.

Он прекрасно говорил по-английски, и в его голосе была заметна нотка решимости, даже властности, что Гримвуд отнес к вполне естественному раздражению. Следы, по которым они шли последние два дня, прямиком приводили их к этой удаленной и потаенной долине.

— Верно, — ответил англичанин тоном приказа, — можешь приступать к разбивке лагеря. — Он сел на поваленное дерево, чтобы снять мокасины и дать покой ногам, гудевшим после сумасшедшего дня, который близился к концу.

В другой день Гримвуд мог бы идти еще час-другой, но сегодня он был не прочь уснуть прямо здесь и сейчас: такое изнеможение нашло на него. За последние несколько часов беспорядочной ходьбы его глаза и мускулы утратили надежность, и он все равно не смог бы стрелять наверняка. А во второй раз промахнуться ему не хотелось.

Вместе со своим другом, канадцем Айрдэлом, его двоюродным братом и индейцем-проводником Тушалли он три недели назад отправился на охоту за «прекрасным большим карибу», который, как говорили индейцы, водится в долине Снежной реки. Путники скоро убедились, что разговоры — правда; в долине было много следов, и ежедневно они видели красавцев животных вблизи. Головы их были недурны, но охотники ожидали лучших экземпляров и не спешили стрелять.

Продвигаясь вверх по реке к цепи мелких озер у ее истоков, они разделились на две группы, по девятифутовому каноэ у каждой, преследуя еще более крупных особей в глубине лесов. Охотничий азарт был велик; ожидание делало его еще острей. За день до разъединения Айрдэл застрелил самого крупного карибу в своей жизни, больше, чем с Аляски, и великолепная голова его теперь украшала стену в его домике. Охотничья кровь Гримвуда кипела. Эта кровь была огненного, чтобы не сказать — взрывоопасного, свойства. Казалось, этот человек любит убийство как таковое.

Через четыре дня они напали на след гиганта карибу, воспламенивший каждый нерв Гримвуда до последней степени. Тушалли некоторое время тщательно изучал следы.

— Это самый крупный карибу в мире, — сказал он после минутного размышления, с новым выражением на непроницаемом красном лице.

Преследуя оленя весь тот день, они так и не увидали его, хотя он, похоже, часто посещал один болотистый уголок, слишком маленький, чтобы называться долиной, где в изобилии росли ивы. Животное не чуяло своих преследователей. На рассвете они опять пошли за ним, и к вечеру следующего дня Гримвуд наконец увидел гиганта за густой купой ив. Дивная голова, бьющая все рекорды, заставила его сердце биться громче. Он прицелился и выстрелил. Карибу не упал, а повернулся и быстро умчался прочь, с треском продираясь сквозь кустарник. Гримвуд промахнулся, хотя, быть может, и ранил зверя.

Они стали лагерем и весь следующий день, оставив каноэ, шли по следу гиганта, иногда находя незначительные следы крови, что показывало, что пуля лишь оцарапала животное. Путь был тяжел. К вечеру, совершенно измотанные, они достигли утеса, на котором теперь стояли, глядя вниз на восхитительную долину, открывавшуюся у них под ногами. Именно туда, в эту долину, спустился преследуемый ими олень. Вероятно, там он считал себя в безопасности.

На ночь они станут лагерем, а на рассвете продолжат свою дикую охоту за «самым крупным карибу в мире».

Ужин закончился, костерок догорал, когда Гримвуд впервые ощутил что-то странное в поведении индейца. Что именно, он затруднился бы сказать. Любой другой заметил бы изменение в поведении краснокожего уже давно, но Гримвуд вообще был тугодум, и наблюдение долго пробивало себе дорогу в чувстве удовольствия от долгожданного отдыха.

Тушалли успел развести костер, поджарить бекон, заварить чай и сейчас возился с одеялами для себя и хозяина, когда тот заметил, что индеец молчалив. Тушалли не произнес ни слова за те полтора часа, что прошли с тех пор, как они добрались до края долины. И вот теперь его хозяин, любивший после ужина послушать лесные рассказы и охотничьи байки проводника, заметил его необычную задумчивость.

— Что, умаялся, парень? — спросил большой Гримвуд, глядя в темное лицо за дымкой костра. Ему не нравилось это молчание. Он и сам страшно устал, а значит, был раздражительнее обычного — хотя и по природе был зол.

— Язык откусил? — продолжал он, когда индеец посмотрел на него без всякого выражения. Темный, непроницаемый взгляд индейца окончательно разозлил его. — Да скажи же ты что-нибудь! — закричал он. — Что все это значит?

Англичанин понял, наконец, что молчание индейца имеет некий скрытый смысл. Это его еще больше насторожило. Тушалли смотрел мрачно и не отвечал. Молчание длилось еще несколько минут, затем индеец повернул голову, словно прислушиваясь к чему-то. Спутник наблюдал за ним, все больше наливаясь гневом.

Но что-то в повороте головы индейца и во всей его осанке напрягло нервы Гримвуда, давая ощущение, какого он никогда за всю свою жизнь не испытывал, — то, что называют «мурашки по коже». Это чувство озадачило его.

— Я с тобой разговариваю или нет?! — потребовал он, повысив голос, и подвинулся к огню. — Открой наконец свой рот!

Его голос замер среди деревьев, стеною окружавших их, делавших молчание леса неприятным, заметным для слуха. Очень уж тихо стояли вокруг большие деревья; не было ни ветерка, ни малейшего движения ветвей; время от времени квакала одинокая лягушка; ночная жизнь бесшумно текла, с высоты поглядывая на человеческие существа, расположившиеся у небольшого костерка. Октябрьский воздух был уже морозен.

Краснокожий молчал. Ни один мускул его шеи и напряженного тела не двинулся. Казалось, он весь обратился в слух.

— Ну же, — спросил англичанин с растущим раздражением, инстинктивно понижая голос, — что ты там такое услышал, черт тебя дери?

Тушалли медленно повернул голову в прежнее положение.

— Ничего я не услышал, мистер Гримвуд, — ответил он, глядя в глаза хозяина со спокойным достоинством.

Это было уже слишком! У Гримвуда был свой взгляд на то, как правильно обращаться с представителями низших рас.

— Ты лжешь, Тушалли. И мне это совсем не нравится. Что это было? Сейчас же говори!

— Ничего, — повторил Тушалли. — Я просто размышляю.

— И о чем же это ты размышляешь, позволь узнать?

— Я не пойду в долину, — коротко и решительно сказал индеец.

Ответ был неожиданный, как удар. Гримвуд даже растерялся. Он не сразу понял смысл сказанного; ум его, и без того малоподвижный, был спутан нетерпением; все происходящее казалось ему глупой шуткой.

Уяснив, наконец, смысл слов индейца, Гримвуд понял неподъемную тяжесть стоявшей перед ним задачи. Тушалли отказывался сопровождать его в долину, куда скрылся гигантский карибу! Изумление Гримвуда было таково, что он не находил слов: просто сидел и смотрел перед собой.

Наконец он обрел дар речи.

— Что это все значит? — хрипло спросил он.

— Это — Долина зверей, мистер Гримвуд, — еще тише ответил проводник.

Англичанин сделал попытку овладеть собой. Он имеет дело, заставил он себя вспомнить, с типичным индейцем. А они известны своим упрямством. Если этот человек его оставит, его охота будет непоправимо испорчена: ведь один он в этом диком лесу в два счета заблудится. Даже если он и добудет эту проклятую голову, ему ее ни за что не вынести из лесу одному. Природное себялюбие Гримвуда протестовало. Приходилось заискивать, несмотря на гнев.

— «Долина зверей», — произнес он с улыбкой; глаза потемнели. — Ну, так и что же? Ведь это как раз то, что нам надо. Мы же на зверей охотимся? Или нет? — Голос его звенел фальшивой бодростью, которая не могла бы обмануть и младенца. — И что это еще за «долина зверей» такая?

— Она принадлежит Иштоту, мистер Гримвуд, — спутник смотрел ему в лицо, избегая глаз.

— Но ведь мой — наш — большой карибу там! — отозвался Гримвуд, узнавший имя охотничьего бога индейцев и надеясь, что спутника удастся переубедить: он вспомнил, что Тушалли крещен. — На рассвете мы пойдем по его следам и добудем самую большую голову, какую только видел свет. Ты станешь знаменит! — добавил он, все больше владея собой. — Твое племя будет славить тебя. А белые охотники дадут тебе много денег.

— Он ушел туда, чтобы спастись. Я не пойду в долину.

Глупое упорство проводника оживило гнев англичанина. Он понимал, что сдвинуть спутника с мертвой точки не под силу никому. Понимал и то, что насилие с его стороны не только не поможет, но и повредит. Однако ему был присущ именно такой стиль поведения. Не зря его называли жестоким.

— Но ты ведь христианин, вспомни, — сделал он новую неуклюжую попытку. — А непослушание означает — гореть в аду!

— Да, я христианин — там, — был ответ. — Но здесь — владения бога краснокожих. Эту долину Иштот хранит для себя. Ни один индеец не охотится здесь.

Подавленный темперамент Гримвуда вспыхнул огнем. Он встал, отпихнув одеяла ногами, и уставился на индейца сквозь дым умирающего костра. Тушалли тоже поднялся. Они стояли один против другого, двое людей в диком лесу, и лес смотрел на них своими бесчисленными невидимыми глазами.

Тушалли не двигался, молча ожидая насилия со стороны своего глупого и невежественного бледнолицего спутника.

— Идите один, мистер Гримвуд. — В голосе индейца не было страха.

Англичанин взорвался яростью. Слова выходили из него с трудом, он рычал в тишину ночного леса:

— Я, кажется, п-плачу тебе, не так ли? И ты должен делать, что я с-скажу, а не то, что угодно т-тебе! — его голос будил эхо.

Тушалли, стоя руки по швам, твердил свое: «Я не пойду туда».

Англичанин взбеленился. — Ты мне надоел со своими глупостями! — взревел он и ударил индейца по лицу. Тот упал, затем поднялся на колени, не без труда сел, не спуская глаз с лица белого человека. Гримвуд стоял над ним вне себя от ярости.

— Хватит с тебя? Будешь слушаться, или… — кричал он.

— Я не пойду туда, — отвечал индеец; кровь текла по его подбородку. — Эту долину охраняет Иштот. Он видит нас сейчас. Иштот смотрит на нас! — Последние слова он прошептал особенно выразительно.

Гримвуд, занесший было кулак для второго удара, внезапно остановился. Рука повисла в воздухе. Он сам не мог бы сказать, что именно остановило его. Во-первых, он сам боялся своего гнева: он знал, что если даст себе волю, то не остановится, пока не убьет, — а значит, станет убийцей. Этого он не хотел.

Но было не только это. Спокойная твердость индейца, мужество, с которым он противостоял боли, что-то в его неподвижных горящих глазах действовало против воли Гримвуда. Не эти ли слова: «Иштот смотрит на нас…» — захватили его врасплох и заставили от насилия перейти к осторожности?

Он не знал. Он только внезапно ощутил, что вокруг них — лес, что он тих, непроницаем и отрешенно молчит. Дикая природа, молчаливо глядящая на готовое свершиться убийство, остудила его пыл. Рука упала, кулак разжался, дыхание стало ровнее.

— Слушай сюда, — начал он, сам не чувствуя, как переходит на местный диалект. — Не такой уж я злодей, хотя твое проклятое упрямство доведет кого угодно. Я даю тебе шанс. — Новые нотки в голосе удивили его самого. — Я дам тебе ночку подумать, Тушалли, идет? Обсуди это со своим…

Он не закончил фразы. Имя Краснокожего хозяина отказалось сойти с его языка. Гримвуд отвернулся, закутался в одеяла и через десять минут, измученный гневом не меньше, чем тяжелой дневной ходьбой, крепко уснул.

Индеец молча сидел возле умирающего огня. Ночь охватила лес, на небе густо высыпали звезды. Ночная жизнь леса шла своим чередом с той удивительной тишиной и искусством, какое могли выработать только долгие годы. Краснокожий, близкий этому искусству, инстинктивно черпавший из него, был молчалив, всеведущ и настолько естественен в своих проявлениях, как будто он сам, подобно своим четвероногим учителям, был частью окружающей природы.

Когда он двигался, этого никто не видел и не слышал. Мудрость, почерпнутая от той вечной древней матери, которая не совершает ошибок, никогда не подводила его. Походка индейца была бесшумной, его дыхание, как и вес, было рассчитано. Звезды смотрели на него молча; светлый воздух знал о нем многое, но не выдавал его…

Холодный рассвет забрезжил между деревьями, освещая бледную золу вчерашнего костра и неуклюжую фигуру под одеялами. Фигура слегка поежилась: холод давал себя знать.

Человек пошевелился оттого, что сон пришел потревожить его. Темная тень пересекла затуманенное поле его зрения.

«Возьми это, — произнесла тень, протягивая маленькую причудливо изогнутую палочку. — Это тотем великого Иштота. В долине вся память о белых оставит тебя. Вызови Иштота. Вызови его… если посмеешь».

И темная фигура растаяла, исчезнув из сна и воспоминаний…

Первое, что заметил Гримвуд по пробуждении, было отсутствие проводника. Не было костра, не было и чая. Англичанин был озадачен. Он осмотрелся и встал, чтобы зажечь огонь. Он был смущен и встревожен, ясно понимая одно: его спутник бросил его одного в лесу, и приходится заботиться о себе самому.

Было холодно. Гримвуд с трудом развел костер и приготовил себе чай. Действительность постепенно доходила до него. Индеец-проводник покинул его; либо сказались побои, либо мистический ужас перед Краснокожим хозяином, а может быть, и то, и другое. Он был один; это неоспоримый факт. А Гримвуд питал интерес только к фактам, детали его не интересовали.

Когда он машинально упаковывал одеяла, ему под руку попался кусочек дерева причудливой формы, который он в первый момент хотел отбросить прочь, — но тут ему вспомнился его странный сон. Да, полно, сон ли? Этот кусочек дерева был тотемной палочкой. Он внимательно осмотрел ее: да, вопросов нет. Так, значит, то был не сон? Тушалли ушел, но, следуя каким-то своим индейским законам верности, оставил ему средство безопасности. Он поморщился, но пристроил палочку к себе в патронташ. «Мало ли что может случиться», — подумал он вслух.

Гримвуд попытался взглянуть на ситуацию объективно. Он был один среди дикого леса. Его способный, опытный проводник, «лесной человек», бросил его. Положение было серьезным. Но что было делать? Слабак, конечно, пошел бы по следам индейца, боясь остаться в одиночестве в широкой пустыне бескрайнего леса. Но Гримвуд был не из таких. Его брутальная натура требовала активных действий. Он был подвижным и спортивным. Он решил не отступать.

И через десять минут после завтрака, проведя ревизию своих вещей, англичанин был уже на тропе, переваливая через хребет в таинственную долину — «Долину зверей». Она выглядела заманчиво в лучах рассвета. Деревья смыкались за Гримвудом, тропа вела его вперед…

Охотник шел по следу гигантского карибу, которого собирался застрелить, и нежный солнечный свет приходил ему на помощь. Воздух был словно вино, близость огромного животного, следы крови на листьях, на земле, — все пьянило преследователя. Ему нравилась долина; все больше он замечал, как прекрасны и величественны могучие ели и кедры, как красивы гранитные скалы, местами поднимающиеся над лесом и освещаемые солнцем… Красота впервые так воздействовала на него, и впервые в жизни ему было так хорошо.

Долина оказалась шире и глубже, чем предполагал англичанин, однако он чувствовал себя здесь в безопасности, почти как дома. Здесь можно было остаться навеки и обрести душевный мир… Он почувствовал прелесть глубокого уединения.

Новые ощущения нисходили на него так постепенно, так нежно, минуя сознание, что укоренились в душе еще до того, как он их заметил. Страсть к охоте уступила место интересу к самой долине. Азарт охоты, острое желание выследить добычу, прицелиться и застрелить ее, то есть успешно завершить долгий и трудный поход, отходили на задний план; в то же время действие природы на него возрастало, и что-то внутри него приветствовало это. Изменение было разительным, хотя самому охотнику так не казалось. Чтобы такой ненаблюдательный и не склонный к анализу человек, как Гримвуд, заметил изменение в себе, оно должно было быть выдающимся, резким, шоковым. А шока как раз не было.

След большого карибу был явственным, он явно был уже недалеко, следы крови встречались чаще. Охотник нашел место, где животное отдыхало: его тяжелое тело оставило отпечаток на мягком грунте; здесь олень дотягивался до листьев деревьев. Гримвуд вот-вот должен был увидеть эту громадину на расстоянии легкого выстрела. Но охотничий задор в нем как-то поугас.

Он заметил перемену в себе, когда вдруг понял, что и само животное стало менее осторожным. Оно должно было уже почуять его, потому что звери, по природе близорукие, больше полагаются на свое необычайно острое чутье, а ветер как раз дул от охотника к оленю. Это было решительно необычно: карибу явно не чувствовал страха.

Эта необъяснимая перемена в поведении зверя наконец заставила его заметить перемену в себе самом. Он уже пару часов преследовал животное, спустившись вглубь долины на 800—1000 футов; деревья стали реже и тоньше; появились открытые места, где серебристая береза, сумах и клены раскидывали свои ослепительные осенние краски. Хрустальный поток, пресекавшийся множеством водопадов, устремлялся вглубь огромной долины еще на тысячу футов вниз.

Возле тихого пруда напротив нависающих скал карибу, очевидно, остановился попить, а может, просто отдохнуть. Гримвуд, тщательно обследовавший направление, которое избрал олень после водопоя, — следы копыт были свежи и отчетливы на болотистой почве, — вдруг прямо взглянул в большие глаза животного. Карибу стоял всего в двенадцати ярдах от него, и охотник замер, завороженный чудесным и редкостным зрелищем. Так, значит, животное все это время было совсем рядом! Олень спокойно пил, ничуть не взволнованный присутствием человека.

Вот теперь Гримвуд изумился, теперь до его тяжеловесной натуры что-то наконец дошло. Несколько минут он стоял, как будто прирос к земле, не двигаясь, тяжело дыша, наблюдая. Голова зверя была опущена; он поворачивал ее то левым, то правым боком, чтобы получше рассмотреть человека. У животного была могучая грудь, широко посаженные передние ноги, изгиб могучих плеч уходил назад, к безукоризненному крупу и стройным задним ногам. Это был неимоверной красоты бык. Рога и вся голова животного удовлетворили бы вкусу самого строгого знатока, экземпляр был действительно рекордный, и в его уме как из тумана, издалека возникла фраза — где же он слышал ее? — «Самый крупный карибу в мире».

Это было, конечно, удивительно и необъяснимо, но Гримвуд не стрелял; поднять ружье, прицелиться и выстрелить оказалось вдруг совершенно невозможно… Знакомый инстинкт, еще недавно горевший в его крови, не давал себя знать; желание убивать оставило его.