Бесплатный фрагмент - Питер. Мои фотографии

Многие путешественники, впервые прибывшие в город Петра, совершают одну и ту же ошибку: пытаются за один раз объять необъятное — посмотреть, как можно больше, а лучше, решают они, вообще ВСЁ!

В итоге остаётся в голове полнейшая каша и на вопрос: «Что вы там видели?» — озадаченно отвечают: «Ой, столько всего красивого…» — и на этом рассказ заканчивается.

Туристы, подобно человеку, долго сидящему на диете, дорываются до самого лучшего на Земле шведского стола, но не успевая насладиться вкусом каждого кушанья, объедаются и получают перенасыщение желудка (в нашем случае — переполнение информацией и эмоциями).

Я, будучи с детства влюблённым в этот ВЕЛИКИЙ ГОРОД, попытался, как в дорогом ресторане, угостить дегустаторов — путешественников очень маленькой порцией главных экскурсионных блюд Петербурга. Постарался раздать читателям любопытные крючки — зацепки, чтоб оказавшись в том или ином уголке Северной Столицы, экскурсант сообщил своим друзьям: «Это, как раз, здесь было/произошло/случилось…» (то или иное событие, о котором можно прочитать в этой книжке).

Может быть, какое-то изысканное кушанье всего лишь легенда, какое-то — имело в своём составе немного другие ингредиенты, но таков уж этот город: он состоит не только из официальной истории, уцелевших старинных зданий, дворцов, улиц, мостов, музеев и парков, но ещё и из легенд, мифов, призраков, невероятных событий и преданий, что несомненно добавляет пикантности этому сказочному блюду для самых требовательных туристов — гурманов, приезжающих сюда со всего мира.

Уверен в одном: с этой книгой или без неё, но единожды, со вкусом, отведав этот город, вы навсегда останетесь его пленником, его ценителем, его фанатом, его гурманом.

Я очень постарался хоть чуточку Вам в этом помочь.

Ну что, готовы?

Поехали, не торопясь!

Питер. Мои фотографии.

Аэропорт Пулково. Подходит таксист:

— Добрый день, Невский проспект — тысяча рублей.

— Спасибо, нас уже встречают.

— Извините, что побеспокоил.

Здравствуй, мой родной Петербург!

С собой в рюкзаке кофта и непромокаемая куртка. За день раз пять успел их попеременно снять и надеть. При этом всё равно и мокрый, и вспотевший, и замёрзший.

Долго стоял у ворот Михайловского замка — сейчас должен выйти император Павел со свитой. Выкатилась толстая тётка в бейсболке, что-то крича Коле в трубку про холодильник. Слава Богу, быстро ушла в сторону Фонтанки.

Опять стою жду Павла.

В этом доме жил Некрасов. Самый никакой трёхэтажный на Литейном. Если б не Николай Алексеевич, его бы первым снесли. Читаю мемориальные доски: ещё и Пирогов тут, и Фигнер, и Чернышевский, и Добролюбов. Во как. И все Николаи. Точно, этот Николаевский дом не снесут.

Ё-моё, ну какой же он никакой.

На Невском — дворец Строганова. Прямо на берегу Мойки. Молодая Екатерина, ещё принцессой, в тайне от Елизаветы и мужа своего Петра III, сюда на тусню бегала. Хозяин — забавный старик был. Явил Миру крепостного своего — Андрея Воронихина, который Казанский собор построил. Первый русский архитектор Петербурга, кстати. А ещё про графа говорят, что хлебосольный он был сильно. И чтоб всем гостям мяса хватило, приказал Строганов его мелко порезать, протомить в сковороде и с пюре подать. Злые языки утверждают, что гостеприимство ни при чём, просто, так он экономил очень дорогую в ту пору говядину. А совсем злые утверждают, что у графа с зубами были проблемы, а мясцо он любил, вот, повар и придумал для него блюдо, чтоб жевалось легко.

Так или иначе, но оставил граф человечеству говядину от Строганова. Мы её сейчас зовём на английский манер — «бефстроганов». И спасибо ему за это, а уж благодаря жадности или хлебосольству — оставим этот вопрос стоматологам.

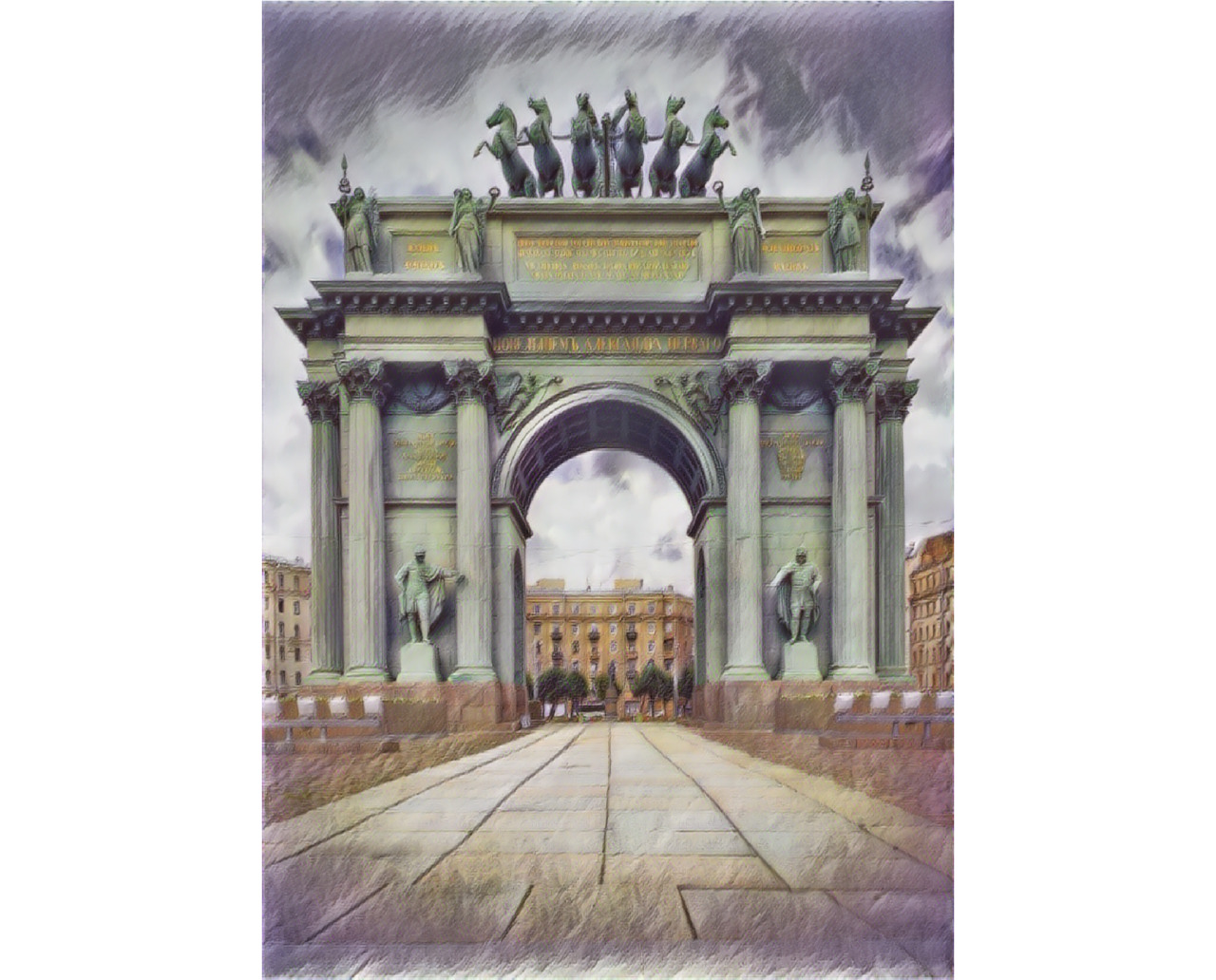

Если медь долго окислять, она становится зелёной. Учитывая петербургский климат, ОНИ почти за два века, другими и не могли стать. Хотя Стасов, наверное, задумывал Нарвские триумфальные ворота красными. Поставил их на новом месте. Старые ворота, наспех построенные Кваренги, через которые полки возвращались из Парижу, стояли ближе к парку. Когда меняли русло речке Таракановке, старые подразвалившиеся снесли, а установку новых перенесли метров на двести. Представляете гений архитектора: за полтора столетия предугадать, где будет станция метро! Кстати, теперь, когда размеры чего-либо не очень точные — петербуржцы так и говорят: «Плюс — минус Нарвские ворота».

В этом городе нет времён года. Вернее, их три: жарко, холодно и очень холодно. По дождю или снегу определить сезон невозможно. Зато в Петропавловке точный прогноз погоды доступен каждому. Запоминайте: ровно в полдень надо внимательно посмотреть на шпиль, над которым летает золотой ангел: если ангел не виден — значит сейчас льёт дождь, если он виден — значит, скоро будет дождь. Или снег.

Когда только что приехавший спрашивает у местного:

— У вас давно идёт дождь?

Тут же получает ответ:

— С 1703 года.

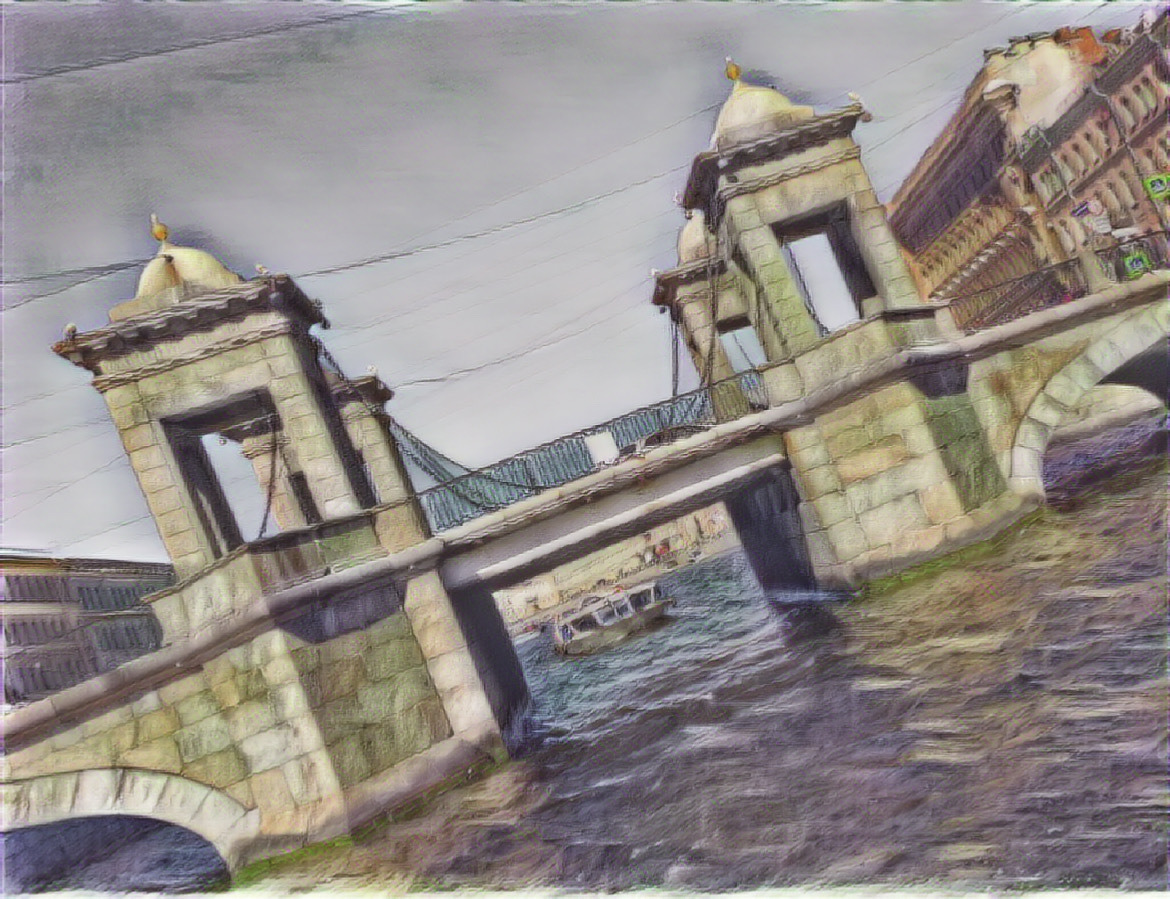

Чернышев мост на Фонтанке. Красавец. Стоит такой, с башенками. Раньше цепи среднюю часть поднимали, чтоб высокие лодочки проплывали. На ночь тоже его всегда разводили: и волки не прибегут в город, и бандиты. Так в первозданном виде, больше двухсот лет этот мост и украшает город. Только теперь его створки вообще не поднимают. ВолкОв перестреляли, бандиты сейчас шляются свободно в обе стороны — смысла нет разводить. А рядом построили другой мост — Лештуков, он никогда не разводился и башен на нём никогда не было, стоит себе такой: никого ни в чём не ограничивает. Так себе мост, одно слово — безбашенный. Кстати, отсюда этот термин и пошёл в народ. А Чернышев мост на карте больше не ищите, его нет, он теперь называется — мост Ломоносова. Неудачное переименование — Михаил Васильевич, как раз, точно был безбашенный.

А знаете, где в Петербурге памятник Сталину с верблюдом? Правда, есть! Нет, не шучу — в Александровском саду. Только не читайте, что на нём написано. Может опечатка? Пишут, что какому-то Пржевальскому. Ну, хорошо, ладно, верю, ему — изобретателю маленькой лошади. Но ведь он как две капли воды похож на отца всех народов. А ещё, если покопаться в истории, можно узнать, что почему-то отец Виссарион не сильно любил своего сына Иосифа, да и похож тот на отца не очень был. Ну и совсем интересно становится, когда находишь в описаниях путешествий Пржевальского версию, что он, перемещаясь со своей экспедицией по Кавказу, в 1878 году останавливался именно в Поти…

Не уходим из сада. Идём вдоль Адмиралтейства, любуемся на фонтан, рассматриваем памятники, сидим на скамеечках, читаем новости в телефоне. Точно так же в 19-м веке почтенная публика гуляла. Только обмен новостями в отсутствие гаджетов приходилось делать лично с собеседником. Можно громко, можно на ушко. Всё от новости зависело. Известно одно: все самые свежие сплетни и слухи быстрее всего получалось услышать именно здесь, на бульваре у Адмиралтейства. Газетчики, кто пошустрее, самую клубничку собирали и бежали наперегонки в свои издательства. Так и возникло такое понятие, как «бульварная пресса». Отсюда всё и началось, из Адмиралтейского сада/бульвара.

Гуляем по Коломне. Остановились у арки одного из домов. Двор, как и все соседние, закрыт металлическими воротами и калиткой с кодом. Сзади женский голос:

— Извините, пожалуйста, а вы здесь живёте?

Оборачиваюсь. Стоит классическая питерская старушка, очень низенькая, в длинном платье и вязаной кофте с большими накладными карманами, на ногах штиблеты, помнящие её первого жениха молодым.

— Нет, — отвечаю, — просто очень люблю этот город и где-то читал, что здесь красивый двор.

Старушка расцвела:

— Друзья, он не только красивый, но и полон исторических событий. Да здесь все дома по-своему интересные. Пока у меня есть время, если хотите, я вам тут всё покажу.

Мы с радостью согласились:

— С удовольствием!

— Тогда пойдёмте за мной, меня Вера зовут.

Мы представились. Старушка с пятого раза победила кодовый замок и повела нас в арку двора:

— Дорогие мои, вы даже не представляете, сколько здесь всего интересного раньше происходило, сколько известных личностей тут побывало.

— Расскажите, очень интересно.

— Конечно, всё расскажу. Только секундочку, сперва скажу два слова строителям, они вон смотрите, негодники, мне своим мусором кухонное окно завалили. Попрошу, чтоб убрали, и так солнца в окне почти нет.

И она показала нам старенькое окошко на первом этаже — деревянная рама, давно не крашенная, под ней лежат, практически до середины, строительные мешки.

— Пойдёмте, как у вас, молодых, говорится, на разборки — и Вера по-стариковски захихикала.

Недалеко от мусорной горы курил молодой парень в майке, трико и шлёпанцах. Тут наша Вера приосанилась, и заложив два пальца в рот, ОЧЕНЬ громко свистнула. Строитель вздрогнул, поднял на неё глаза.

— Слышишь, ты, урод, в глаза мне смотри, ты чё тут навалил? — загромыхала на весь двор Вера, — чтоб быстро это всё убрал, иначе откушу тебе голову тупую и забью, знаешь куда? В жопу твою немытую.

— Да что вы кричите, да, мы, это, сейчас, здесь, тут — заблеял парень.

— Я два раза повторять не буду, понял меня? Ты уже почти инвалид! — не снижала оборотов старушка.

Мы стояли рядом, пооткрывав рты. Что делать, смеяться или убегать? А то ведь и нам от пожилой леди прилетит.

— В общем, я ушла. Чтоб через полчаса всё было убрано. Ты запомнил, недоносок?

Вера поставила точку в разговоре с ремонтником, повернулась к нам:

— Ну вот, друзья мои, пойдёмте через этот колодец дворов, я вам покажу замечательный барельеф прямо на брандмауэре. А потом мы сходим к дому, где жил молодой Пушкин. Именно там им была создана поэма «Руслан и Людмила»…

Не мешая строителю убирать за собой мусор, мы за истинной петербурженкой Верой посеменили в соседний двор.

Александр Сергеевич был ещё тот путешественник. Правда, его лютый друг Бенкендорф, глава Третьего отделения, не особенно поощрял всякие поездки, зажимал нашего поэта. Но по Петербургу Пушкин поколесил изрядно, здесь его никто не ограничивал. Тут наш светоч жил с дядей Лёвой, тут — с родителями, тут с Наташей познакомился, тут с Дантесом первый раз поругался, тут с ним же случился конфликт в третий раз, тут служил после лицея дипломатом в Министерстве иностранных дел, тут в картишки рубился, полгонорара от издания «Евгения Онегина» просадил. Каждый второй дом центра города отмечен присутствием великого поэта. Разносторонний был наш Александр Сергеевич. Ох, разносторонний. Одно из немногих мест, где никаких следов Гения пушкинисты так и не нашли — это здание таможни на стрелке Васильевского. Ну не был он там. Наверное, дел никаких министерских у него к таможне не возникало, да и барышни интересующие поэта там видимо не служили. Теперь, внимание, вопрос для самых интуитивных: в каком историческом здании Санкт-Петербурга открыт музей нашего великого поэта Пушкина? Правильный ответ: да, в здании таможни. Как-то так.

Зато точно известно, что здесь трудился Радищев. Аж до начальника дослужился. Но быстро убрали бедного Александра Николаевича — очень многие недовольны им были. Например, за то, что он взятки совсем не брал. Нет, не шучу. Начальник таможни не брал взятки! Кому это понравится? Никому. На него даже императрице жаловались, просили войти в их положение. Екатерина и вошла — убрала его. Радищев с горя путешествовать уехал, до самой Москвы добрался. А по дороге, что видел, то и записывал. Мыслями своими крамольными бумагу марал. Слышали небось про «Путешествие из Петербурга в Москву»? Сплошное очернение госаппарата и помещечества! Словом, задвинули нерадивого. И поделом!

Стою у памятника Пушкину. Интересно, а как Александр Сергеевич относился к голубям при жизни? Что-то мне подсказывает: недолюбливал. А они его обожают. Всего.

Часто в отечественной истории так и бывает.

Стояла церковь на Знаменской площади, в которой ещё Павлов службы служил. Да — да, тот, что собак мучил. А после издевательств над четвероногими опять в этой церкви проповеди читал, причём даже после Революции. Большевики вскоре эту халупу снесли (захотите, найдёте её фото) и построили свой храм — вестибюль станции метро Площадь Восстания. Очень интересные барельефы там внизу появились. Прямо музейные экспонаты. На одном из них последний Сталин в Петербурге помогает Ленину речь толкать. Больше вы Иосифа Виссарионовича нигде в городе не найдёте: ни на картине, ни в памятнике, ни на мозаике. На другом барельефе — уже привычный нам всем Ильич в Разливе. Непосвященному непонятен подтекст — ну Ленин, как Ленин, сидит себе на брёвнышке, кепочка, бородка, усы. В чём прикол? К кепочке как раз вопросов нет, а вот усы и бородку Ильич сбривал, пока в Разливе прятался. Но скульптор побоялся, что зритель Ленина только по кепке не узнает и сохранил нам его в привычном виде, не отправляя вождя к цирюльнику. Но ещё забавнее другое: Владимир Ильич увлеченно разговаривает с …. воздухом. Ну нет рядом с вождём никого. Сейчас нет. А раньше с ним Зиновьев сидел и активно поддерживал беседу. Потом он записался в банду Троцкистов — Зиновьевцев и пришлось Григория Евсеевича отколупливать за его революционную близорукость и выкинуть куски барельефа на мусорку истории. Предал он дело большое — большевистское. И вождя в лесу бросил в полном одиночестве. Теперь сидит обросший Ильич один — одинёшенек и революционные лозунги в пустоту сообщает. А не надо было изначально церковь трогать!

Знакомую встретил рядом с особняком Штиглица. Разговорились. Давно перебралась в Питер, купила квартиру, всем довольна, сказала, что работает по специальности.

— А ты что заканчивала?

— Культура, Искусствоведение.

— И что, сегодня можно по твоей СПЕЦИАЛЬНОСТИ устроиться?

Заулыбалась, стоит, уже не прячась под козырёк от дождя (совсем местная стала):

— В этом городе ещё можно.

— Да ладно..

— Больше тебе скажу: зарплата хорошая и предложений много, приходится выбирать. Спрос на нашу профессию растёт.

Пожелал удачи. Попрощались. Бреду по Соляному и думаю: может, правда, рано заколачивать крышку, а если шанс ещё есть? Она прямо же сказала: «Спрос растёт». Коль в семнадцатом Империя закончилась в этом городе, а вдруг из него же сегодня начнёт возрождаться? Дайте хотя бы помечтать.

Когда потеряна вера, Питер дарит надежду.

Нет, правда, так и сказала: «Спрос растёт»!!!

Угадайте, что в XIX веке разъяснялось в словарях как «маленькое загородное увеселительное заведение»? Так определялось значение слова «Вокзал»!

В начале XVII века в Англии, некая Джейн Вокс в своём маленьком загородном поместье начала проводить балы, концерты, творческие вечера. Публика к ней повалила, поместье стало популярно. Отсюда это слово и появилось: Зал госпожи Вокс, сокращенно — Вокзал. Первым железнодорожным вокзалом в Санкт-Петербурге, а, следовательно, и в России, стал Царскосельский, ныне — Витебский. Вот специально ничего рассказывать не буду, просто поднимитесь по правой парадной лестнице и посетите зал ожидания (он тоже справа от лестницы), а потом выйдите к перрону. Сходили? До мурашек? Завидую.

У меня всё.

Ещё Плеханов предупреждал народовольцев: «Нет смысла убивать царя — был Александр с двумя палками, станет с тремя». Не послушали буйные головы, взорвали Александра II, пришёл Александр III (три палки). А по ощущениям населения — и все четыре. Досталось тогда и народовольцам, и многим ещё. В память об отце Александр с тремя палками построил собор — Спас на крови. Возвёл прямо на том месте, где папу и убили. Что интересно — из казны ни копейки не потратил. Почти все губернии России изъявили желание поучаствовать средствами в строительстве. Так все любили царя — освободителя. Храм получился сказочный — жемчужина Петербурга. Волшебный. Во время войны бомба в купол прилетела и… не взорвалась, в перекрытиях застряла. Её только в 60-е годы нашли. Чудесный собор получился, как над ним только в ХХ веке не издевались — выстоял! Вот только язык не поворачивается народовольцам за него спасибо сказать. Сложно всё в жизни.

Смотрим на любую картину, посвящённую восстанию декабристов (в интернете их много). На заднем плане видим два здания: Сенат и Синод. Соединены они одной большой аркой. С той поры, как великий Росси построил это здание, в народе стали ядовито шутить: «Сенат и Синод живут ПодАрками». Всегда Россия была богата острословами.

Так, к чему я вспомнил картины с декабристами? Очень просто: восстание произошло в 1825 году, Росси же свои здания заложил в 1829-м, а закончил в 1834-м. Несостыковочка, господа!

Если хотите бюджетно посмотреть весь центр Петербурга — вам на трамвай третий номер. От конечной до конечной. Увидите некоторые центральные улицы, прокатитесь по трём главным островам города. Многие думают, что раз Питер трамвайная столица, то именно отсюда трамвай и поехал покорять Россию. Это так, но не совсем.

Согласитесь, странно: первый омнибус в Питере, первая конка — там же, а первый электрический трамвай по улицам российского города пошёл в Киеве аж в 1892 году. Вы скажете: бывает, зато второй, небось, в Питере, через год — полтора, там же улиц больше. Нет. Опять не угадали. Второй — в Нижнем, в 1896-м, потом — Москва, другие города. И только в 1907-м трамвай загремел по питерским улицам. Через 15 лет после Киева!

«Я календарь переверну и снова третье сентября…». А всё дело в том, что власти не отнеслись серьёзно к изобретению инженера Пироцкого, которое он, кстати, впервые продемонстрировал и испытал именно в Петербурге 3-го сентября 1880 года. Ну не верят у нас во всё новое. Поэтому вместо развития трамвайной сети, градоначальники заключили контракт с частной компанией на 25 лет, согласно которому организация за свой счёт прокладывает рельсы по всему городу, и за это имеет эксклюзив на работу своей конки. Вот этот договор, как раз, и закончился в 1907-м. То есть, уже и по Европе, и по России звенели трамваи, а петербуржцы продолжали пользоваться конной тягой. Царизм можно обвинить в чём угодно, но вот слово перед частным капиталом он держал!

Если протока соединяет две реки, то она называется каналом. Во всём Мире так называется. Но не в Петербурге. Есть речка такая, вы наверное, и не слышали про неё — Мойка. Она вытекает из Фонтанки и впадает в Неву. Истока нет, устья нет — классический канал, но она у них река! Чему вы удивляетесь? В Питере даже центра нормального нет: от Исаакия до Спаса, от Зимнего до Аничкова — всё центр. И нумерация домов через… голову: слева чётные, справа нечётные, и так во всём городе. На Васильевском, вообще, с виду обычные улицы, а табличку на доме читаешь — Линии. Причём на одной улице по две разные Линии. Слева одна, справа другая. Только для местных жителей это всё нормально — конечно, они же сами все такие неформальные, ну и топонимика у них такая же.

На Большой Морской красуется дом Фаберже. Найти его просто, он не самый яркий, но стоя напротив, понимаешь, что на всей улице он самый дорогой. Здесь размещались его мастерская, магазин, а на верхних этажах жил сам мэтр. Кстати, раньше так было принято: чем руководишь, там и живёшь, причём, — с семьёй! Директор завода жил у заводоуправления, генерал — в казармах, директор библиотеки — в библиотеке (баснописец Крылов, например), директор тюрьмы — рядом, в отдельном помещении или в пристроечке.

Так вот, рассказывают: у Фаберже в доме между вторым и третьим этажом висел огромный ящик с ценностями ювелирного дома, а на ночь, кроме серьёзной охраны, ещё по ящику пускали ток — так решили, что надёжнее. Богатые горожане с удовольствием несли Карлу Густавовичу на сохранение свои сокровища. И всё всегда было в целости. Только большевикам удалось подмочить репутацию ювелира — те граждане, кто в октябре семнадцатого не успел забрать свои драгоценности, потеряли их безвозвратно. Сгорело всё в пламени революции.

ГПУ имени ГАИ.

«Главное полит управление имени Госавтоинспекции» — так прочитает эту аббревиатуру человек, родившийся в СССР, и побежит у него лёгкий холодок по организму, хотя и с недоумением — какая-то нелепица.

На самом деле — это вывеска на воротах Государственного педуниверситета имени Герцена А. И., что на Мойке. А над вывеской — барельеф. Наверное, один из немногих в Мире памятников отцу: пеликан, сам себе разрывающий клювом грудь, чтоб напоить кровью своих птенцов.

До учебного заведения, ещё при царе, в этом здании находился приют для детей-сирот. Если же мать, по каким-то причинам, осознанно решала бросить своего ребёнка, она просто приносила его к воротам и оставляла. Служители забирали, не спрашивая, кто она и почему так поступает.

Исходя из этого факта, наверное, здесь, самое неудачное место в городе для памятника отцу.

Кривуша, Гнилуша, Канава…

Как его только не называли. Изначально, это была речка, вытекающая из болот, которые булькали в районе площади Искусств (где Пушкин сейчас стоит). А сегодня этот красавец — канал имени Грибоедова. Заметьте, в отличие от реки Мойки, его правильно назвали — Канал. Каждый гид расскажет про него много интересного, но не все знают, что в 19-м веке серьёзно обсуждался проект засыпки всего русла и организации на его месте бульвара с конно-железной дорогой. Таким образом хотели разгрузить работу городского транспорта. Но, слава Богу, от этой глупости отказались. Нет, не потому что поняли всю ущербность своего плана, а потому что денег в городской казне не было. А потом уже пришёл к власти наш последний император, за ним — революция… В общем, не до канала отцам города стало. Была б Россия побогаче, да постабильнее — не было бы у нас с вами этой красоты.

Нет. Не волнуйтесь. Вы всё ещё в Петербурге. Да, здесь так тоже строили. Екатерине Второй захотелось отметить место, где её в дороге застала благая весть о победе при Чесме. Вот вы, как отмечаете то место, где вам пришла благая весть? Я не спрашиваю «чем», я спрашиваю «как»? Екатерина, например, церковь Чесменскую построила. Откуда я знаю, почему именно в этом архитектурном стиле, так непохожем на всё остальное в Петербурге!

Предлагаю вам такой вариант ответа: ЗАХОТЕЛОСЬ.

Почти в самом конце Садовой, грязные питерские алкаши сидят в детской песочнице, употребляют из пластиковых стаканчиков и перебирают в руках толстую пачку пятитысячных купюр. Я расположился за кустом на лавочке, лицом к улице, органами слуха — к ним.

— Когда я их нашёл на мусорке, у меня там же и родилась эта идея.

— В гастряк пошёл?

— Ты чо, продавщица меня всего знает — сразу поймет, что это подделка, 100% закроют. Глянь сюда, они вообще на простой бумаге напечатаны и надпись, читай: «Банк приколов».

— Не понял тогда, где ты пузырь взял?

— А я тебе рассказываю. Пачку положил в карман и иду вдоль Грибанала, вижу: венки заносят в подъезд. Я туда. На втором этаже дверь открыта, куча народу и гроб стоит.

— Ты там что ли дёрнул?

— Ты учился в школе не перебивать? Сел на ступеньках, народ мимо ходит, все прощаться, типа, идут. И тут в меня мысль пришла. Очередной идёт, такой с грустным лицом, прям, типа, близкий друг там в гробу, а я ему говорю: «Плохо мне, встать не могу, кореш родной помер, ноги не слушаются, помоги — сбегай за пузырём». И пятёрку ему сую свёрнутую. На лестнице темно, ни хера не видно.

— И чё?

— Рассказываю. Я так человек десять отправил, почти все согласились, пятёрку видят — «конечно, пожалуйста», берут и, не прощаясь с помершим, вниз.

— И чё?

— Чё-чё. Ни один не вернулся. Мне прям интересно было, что им дороже, ранетого на пятёрку пристроить, или с покойником знакомым попрощаться? Все пятёрку выбрали. Так — то.

— Понятно. А пузырь откуда?

— Бабка одна вернулась, где-то через час, я уже уходить хотел, подошла ко мне и начинает: «Сынок, горе — то какое, у тебя друг помер, и пятёрку тебе фальшивую сунули, на вот, забери её». Потом достаёт из пакета этот вот пузырь и говорит: «Не побрезгай — возьми, купить не на что, так я у соседки для тебя выпросила».

Кто прав: Николай I или большевики? Первый узаконил проституцию, вторые запретили брать за это деньги. А без денег, какая ж это проституция? Так, баловство. Интересный факт, после легализации товарно — денежной любви в 1843 году государство ни с притонов, ни с индивидуалок налог не брало. Заставляло только проходить медосмотр и не шляться жрицам в особо людных местах. Тогда часть дороги у дома называлась — панель. Вот эти бабочки и искали своих ухажёров на панели. Так и закрепились в народе словосочетания «панельная, выйти на панель и т.д.». Да так крепко вошло в обиход, что пришлось для благозвучности переименовать панель в тротуар. Панельных, слава Богу, в тротуарных не переименовывали. Теперь любой грамотный знает: выйти на панель — это плохо, выйти на тротуар — это хорошо.

Самодержцы до Николая I активно с этим явлением боролись. Особенно наши императрицы, Елизавета Петровна и Екатерина II, — они ж сами за это денег не брали, а наоборот, давали. И не только деньги, но и звания, награды, крепостных.

Вот здесь, в XVIII веке, это была самая окраина Петербурга, у Калинкина моста, сохранилось здание Калинкинской больницы, куда, возмущенная разгулом продажной любви, Елизавета распорядилась свозить падких до денег развратниц. Девы эти, кроме разложения общества, были поголовно инфицированы, а следовательно, заражали уважаемых членов высшего света. Нехорошо это!

Назвали больницу благообразно — «Прядильный дом». Потому как однодневных невест здесь не только лишали свободы, закрыв в стенах больницы, а ещё и лечили, но главное, заставляли заниматься руко…. делием. Шили там девчонки, кроили, вязали, вышивали. Видимо, надеялись власти так отучить их от плохого и приучить к хорошему. А, чтоб у девушек не было соблазна убежать, поставили целый отряд солдат для охраны. Во как боролись за здоровое общество! Правда, через какое-то время поголовно весь отряд от сифилиса и полёг.

Выхожу из метро «Василеостровская». Забавный памятник. «Конка, конка, обгони цыплёнка». Такой вот раньше транспорт был общественный. Две лошадиные силы. И одна кучерская. Интересно, как часто надо было заправлять такой трамвай, и где в центре Питера размещались эти заправки, как они выглядели?

В каждом городе есть свой неформальный символ: в Туле — самовар, в Воронеже — кораблик, в Москве — куранты, в Нижнем — олень, а вот в Питере — кошки. Много кошек. Здесь всегда их было много. И отношение к ним особое. Любят хвостатых горожане, кормят, гладят. Зайдите в любой двор — удивитесь.

Исчезали кошки из Питера только однажды — в блокаду. Съели их. Всех. А после снятия кольца вокруг города да ещё при страшной антисанитарии, сильно разгулялись грызуны всякие, прямо спасу от них не было. Тогда власти приняли решение: собрать в Ярославле целый железнодорожный состав хвостатых и отправить в Ленинград. Мяучащее войско, таким образом, оперативно спасло город от многочисленных угроз и инфекций. Так что, все уличные бродяги, которых вы видите в подворотнях, с большой долей вероятности, ведут свою родословную с верховьев Волги.

Стоим в Кронштадте, рассматриваем полигональную кладку. Уникальная вещь, между прочим. Историки до сих пор не могут договориться: зачем она здесь положена, а инженеры до сих пор не могут объяснить — как? Стоим, значит, большой компанией, рассматриваем, руками машем. Подходит сильно нетрезвый человек, судя по внешнему виду, очень местный: грязная, рваная одежда, щетина, разбитое лицо:

— Да что вы здесь стоите? Пиздр..уйте (идите) туда, за гаражи, там этой х..ни (диковинки), вообще, дох..я (много).

Чтоб хоть как-то отреагировать, спрашиваю:

— Вы, видимо, местный?

— Ёб.. (конечно), у меня там гараж, я эту ху..ю (диковинку) каждый день, бл..дь (не суть), вижу.

Потом наш вновь обретённый гид здоровым глазом оглядывает свою группу экскурсантов, замечает среди нас женщин, опускает голову, прикладывает правую руку к сердцу, качаясь, но с пафосом изрекает:

— Дамы, простите моё сквернословие!

(Для справки: Кронштадт — уже давно включён в границу нашей Культурной столицы)

Вообще-то автором Медного всадника должен был быть не Фальконе, а другой скульптор, более известный. И тоже француз. Но отказался, якобы заявив Екатерине, что он страдает геморроем, а ему рассказывали, что эта болезнь в России смертельна. Намекал гадёныш на официальную причину смерти Петра III — супруга Екатерины II. Народу было объявлено, что он умер от «геморрагического инсульта».

Словом, остряк не приехал, а шестидесятилетний никому не известный Фальконе приехал. И привёз с собой свою помощницу — страстно влюблённую в него семнадцатилетнюю девицу Мари Анн Колло. Некоторые ревнители нравственности настаивают на версии, что у них были чисто творческие отношения. А неревнители говорят, что совсем даже наоборот.

И занялся Фальконе созданием шедевра: сам работал над позой коня и Петра, на нём летящего, а Мари поручил изготовить исключительно царскую голову. Рассказывают, что Екатерина лично одобрила именно её вариант лица императора.

А недавно дотошные ребята высмотрели, что у Петра вместо зрачков Мари сделала сердечки.

Женщины, как вы думаете, Колло и Фальконе были просто коллеги?

Вот почему алкаши соображают всегда на троих? Потому что в СССР можно было скинуться втроём ровно по рублю и этого как раз хватало на бутылку водки (ноль, пять) и плавленый сырок (закуска). Но только в Петербурге, и только на Владимирской площади, считалось незазорным соображать на двоих, если вдруг третий не пришёл. Объяснение простое: коль нет третьего — подходишь к Феде, берёшь его в компанию и с ним выпиваешь. Он каждого и поддержит, и поймёт. Одним словом, очень удобно поставлен памятник Достоевскому: метро напротив, магазинов полно и присесть всегда можно под деревцем рядом с Фёдором Михайловичем. Да и знал он толк в этом деле, искушенный был товарищ. С теми, кто в теме, всегда приятнее. Многие неравнодушные до сих пор «у Феди» договариваются о встрече.

После революции трудилась целая комиссия (состоящая из самых умных пролетариев, видимо, отобрали всех грамотных) по переименованию площадей и улиц. Чтоб даже в названиях покончить с чёрным прошлым и устремиться в светлое будущее. С фантазией у ребят не очень было — похоже взяли словарь антонимов и погнали. Улица Дворянская стала Деревенской бедноты, Ружейная — Мира, Офицерская — Декабристов, Рождественская — Советская, и т. д. А если улице какие — нибудь имя — фамилию человека присваивали, то обязательно для победившего класса (новых горожан) сферу занятий указывали, а то не все пролетарии в курсе рода деятельности поименованного были. Так возникли улицы: Композитора Чайковского, Писателя Радищева, Художника Репина и т. д. Это потом большевики школы понастроили, новую интеллигенцию воспитали — можно было профессии в названиях убирать. Оставили просто Чайковских с Радищевыми. А если не знаешь кто это — твои проблемы, иди книжки умные читай.

Так вот, трудилась эта комиссия, трудилась, и дошла очередь до пивзавода — надо какое-то патриотичное название придумать, но Гоголем с Пушкиным не назовешь — как-то не лепятся совсем великие русские писатели к пиву, было б хотя бы вино или шампанское. Думали — думали пролетарии — ноль хороших идей. И тут очень вовремя обед подошёл. А какой обед в доброй компании без неё, родимой? Да и ребята много умственных сил потратили — надо восстанавливаться. Восстановились изрядно. Ну, а как застолье продолжить без песни душевной, рабочие души объединяющей? Тут и грянули новые хозяева жизни «Стеньку Разина». А какому-то, не самому глупому, идея классная пришла: «А давайте так и назовём!». С тех пор ленинградцы стали пить пенное с пивзавода имени С. Разина. Да и логика улавливается: княжну он куда бросил? В набежавшую волну. Волны в море — с чем? С пеной. Ещё вопросы есть?

Напротив Московского вокзала стоит гостиница «Октябрьская». Наверное, в октябре открылась, раз так назвали. Старое здание построено вместе с вокзалом, чтоб приезжим долго не искать, где поселиться. Тогда гостиница называлась «Знаменская» (в честь площади, на которой она построена); потом, со сменой владельца, её переименовали в «Норд».

Сразу после революции много народу погибало и пропадало. Зачастую случалось так, что родители умирали и дети оставались беспризорными. Много малЫх сиротами стали. Кто скитался и попрошайничал, а некоторые в подростковые банды сбивались и шороху наводили. Дети всех возрастов, потерявшие родителей, с окраин и разорённых деревень съезжались в большие города. Ленинград это движение прочувствовал как никто другой — расплачивался за гордое звание бывшей столицы. Чтоб как-то победить эту напасть, большевики малолеток отлавливали и размещали в специальных учреждениях, где пытались их учить и перевоспитывать. Называлось такое заведение «Городское Общество Призора» (сокращённо — ГОП) и располагалось оно, как раз, в нашей гостинице «Октябрьской». Там-то и перековывали малолетних преступников в убеждённых строителей коммунизма. Правда, не всегда удачно. Вырывалось у некоторых наружу беспризорное начало, давали они прикурить мирным жителям Ленинграда. Тех, кто населял это учебное заведение, возмущённые беспределом горожане сокращенно называли «ГОПники». Так и привязалась эта кличка ко всем несовершеннолетним хулиганам и бандитам с окраин, а ведь были, наверное, и хорошие, сознательные гопники.

Пётр I, начав строить Санкт-Петербург, столкнулся с одной проблемой: вся знать старалась селиться поближе к императору. А ему хотелось, чтоб город рос вширь, прирастал окраинами. Что делать? Вот наш царь и задумал вводить культуру загородных домов: начал себе и ненаглядной своей Катюше строить резиденции подальше от центра. А чтоб знать активнее застраивала пригороды, стал бесплатно раздавать приближённым земли. Подаренный царём участок земли назывался — дача от императора (от слова «дать»). Так и появился термин — «дача». Я вот думаю: раз сейчас землю бесплатно нам не раздают, то не на дачах мы теперь живём, а на куплячах.

Одной из первых квартир дедушки Ленина в Петербурге была маленькая комнатка в Большом Казачьем переулке. Очень скромно жил тогда наш главный революционер: кровать, стол и буржуйка. Рукомойник наличествовал, а вот всё остальное — увы, не предусмотрено. Тут теперь целый музей открыли — можно зайти ознакомиться. А буквально в ста метрах, на этом же переулке, располагались общественные бани. Здесь будущий вождь мог восполнить отсутствие удобств. Но вот ходил ли в эти купальни Ильич — вопрос. Не до мытья ему тогда было: революционная борьба много времени отнимала. Хотя вполне мог пару раз и забежать, чтоб чаяния рабочего класса получше изучить. Даже допускаю, что однажды, когда будущий вождь сидел на деревянной скамье с тазиком, а мимо его глаз проходили обнажённые пролетарии, может, именно в этот момент Ильич почувствовал приближающийся конец царского режима.

В те времена весь Петербург ходил в бани. Были они и для бедных, и для богатых, и для неприлично богатых. Для последних: и мрамор тебе повсюду, и ресторация, и купель, и прислуга, и много других приятностей для души и тела. В банях для бедных — всё наоборот. Но помыться можно. Ну и цены разнились в десятки, а то и в сотни раз. Во всех банях, независимо от класса, были мужские и женские дни. А если ты сегодня сильно вспотел, но день не твой — что делать? Ничего, жди свой день. Не помрёшь. Да и вообще, в основном мыться народ шёл раз в неделю. Достаточно было. Не потей! Правда, некоторые владельцы додумывались — делали мужское и женское отделение. Но всё равно, каждый день мыться уважаемый горожанин не ходил. Максимум два раза в неделю. Так в Питере и хромала гигиена, пока в самом конце позапрошлого века в домах не стали ванны появляться. Но бани эту напасть пережили и продолжали функционировать. На Большом Казачьем и сегодня парная работает. Надеюсь, что рядом не снимает комнатку какой-нибудь очередной наш будущий вождь. Хватит уже! Пусть он в баню идёт.

Если идти от Гостиного в сторону Сенной площади, прямо напротив Апраксина двора, стоит массивное здание за очень высоким забором. Ну очень высоким. Мощный такой, из стальных прутьев. Один из самых больших в городе. А связано это с появлением в России бумажных денег.

При Екатерине II экономика развивалась, товарооборот рос, расчеты увеличивались, а следовательно железных денег нужно было таскать всё больше и больше — очень неудобно. Я уже не говорю, что взятки брать и давать становилось невероятно хлопотно, ведь они тоже пропорционально подрастали. Тогда и придумали умные головы бумажные деньги напечатать, и стали менять их на металлические по номиналу. Сильно это расчёты упростило, ну и всё остальное (вы поняли) тоже. Для этих целей Ассигнационный банк и открыли, да забор вокруг него выстроили. Он потом ещё для другого пригодился. Ниже расскажу. На первых бумажных купюрах профиль Екатерины напечатали. А так как её за глаза «наша бабка» называли, то и бумажные деньги стали звать «бабками». Так двести лет и зовут, хотя на них уже давно дедки разные.

Но вот беда: насколько Екатерина тонко разбиралась в политических вопросах, в которых она, а с нею и вся Россия, были невероятно успешны, настолько у императрицы, как и у всей империи, плохо было с экономикой. Плохо с экономикой, значит, — инфляция. Вспоминайте минувшие девяностые. Денежную массу надо из оборота выводить, как плохую, а новую (другого дизайна), как хорошую, наоборот, вводить. А так как с экономикой и при Екатерине, и при последующих царях всегда было не слава Богу, процедуру по замене купюр приходилось осуществлять достаточно часто. А куда старые денежные знаки девать? Сжигать. Причём, прилюдно. Чтоб все видели, что плохое горит, хорошее возрождается. И так по кругу. Здесь — то высокий забор и пригодился, чтоб у зрителей не возникало соблазна к огнищу подойти и что-нибудь уцелевшее себе прибрать. Так что тут, во дворе банка, на виду у обывателей, и сгорала неудачная часть российской экономики. Часто, надо сказать, полыхала.

Эйфель победил в конкурсе на строительство Троицкого моста. Но в последний момент проект отдали Батиньолю. Тоже французу. Не жалко ни разу — совершенство! Вот и посмотрим, чей шедевр простоит дольше: их башня или наш мост. Так хочется выиграть!

То, что Пётр реформировал и регламентировал все процессы в стране — ни для кого не секрет. И церкви от него досталось, и армии, и экономике, и календарю, и даже гардеробу его подданных. Перевернул царь всю Россию, побрил и переодел.

Однажды дошли у Петра руки до праздников, расписал царь — батюшка что, как и когда праздновать. Да жёстко так расписал, что аж наказывал строго, если кто не по регламенту веселился.

Рассказывают, что один боярин ослушался царя и праздновал Новый год как ему заблагорассудится, не по уставу. Пётр так разозлился, что одел уважаемого человека в красный кафтан, шапку, вручил посох и отправил его по всем домам в двери стучать и рассказывать о правилах проведения праздничных мероприятий. Так и ходил целыми днями наш первый Дед Мороз, обучая, как веселиться. Появление Снегурочки — это другая история. Она в России намного позже деда уродилась (может, потому и внучка ему, а не дочка).

Главный праздник в стране (Новый год) царь перенёс с сентября на январь и подробно указал программу празднования. Про алкоголь упомянул, про иллюминацию, гулянья, веселье, и чтоб дом обязательно хвоей украшали. Дабы не злить Петра, горожане хвоей и украсили, хотя не очень понимали, зачем? Непрактично им это казалось. Повесить — то ёлки повесили, а вот про снимать когда, им сообщено не было. Вот они и не снимали, боялись царского гнева. К лету иголки все осыпались, ветки порыжели, из домов торчали только палки. С тех пор самые ворчливые, если чем-то недовольны, всегда приговаривали по любому поводу: «Ёлки — палки»!

И они, наверное, правы!

Победителю французов Кутузову на Невском проспекте, прямо у Казанского собора, поставили памятник. Стоит такой Михаил Илларионович, уверенный в себе, палкой на петербургскую телебашню указывает, а может на тюрьму Петропавловки — они на одной линии расположились.

Рассказывают, что однажды спросили у местного краеведа:

— Вы не подскажите, Кутузов француза из Москвы же выгнал, почему тогда в Санкт-Петербурге ему памятник поставили?

— Так за то и поставили, что он Москву сжёг, а Петербург сохранил.

А может, это и не шутка?

«Женился окнами на Невский», «Лучше нефтяной скважины в Сибири — только квартира на Невском проспекте».

В XIX веке собственная квартира на центральной улице города — это невероятно престижно. А чтобы она была ещё и суперприбыльной, надо, чтоб хотя бы несколько окон, а лучше и балкон, выходили непосредственно на проспект. Если это имело место быть — вы, как минимум, очень состоятельный господин.

Все основные церемонии в российской столице происходили на этой улице: бракосочетания великих князей, послекоронационные торжества, похороны представителей царской семьи, различные праздничные шествия, другие мероприятия.

В отсутствие иных развлечений для петербургской публики это было событие номер один. Места на улице народ начинал занимать накануне. Бывало, что сутками стояли. И если сами не наслаждались этим зрелищем, то забронированные места продавали желающим. Так и предлагалось: «одно место на улице во втором ряду», «два места в первом» и т. д. Цены у окна квартиры на одно стоячее место достигали уровня месячной зарплаты рабочего. Я уже не говорю, сколько стоило арендовать всё окно. Аренда балкона — вообще целое состояние. Находились такие богатеи, которые снимали всю квартиру даже с самоваром. За такие деньги можно было дом на окраине города купить. При этом спрос всё равно превышал предложение, всем желающим мест хронически не хватало. Представляете, насколько скудно тогда со зрелищами было!

Эх, меня бы в то время отправить, да с видеомагнитофоном!

— Вот я и пришла, ты специально мне назначил свидание на Поцелуевом мосту?

— Почему специально?

— Ну не знаю, вдруг всё — таки решил, наконец-то, меня поцеловать.

— Нет, что ты! Просто это название связано с кабаком, куда полгорода выпивать ходило, он тут у моста располагался. А хозяином был Поцелуев.

— Какой ты у меня умный! Ладно, тогда пошли выпивать…

Уважаемые гости города, перед вами уникальное архитектурное сооружение: храм — недоразумение, храм — загадка, храм — история.

Первое упоминание о Сампсониевском соборе датируется 1709 годом. Заложен он указом Петра I в честь победы русского оружия в Полтавской битве. Кто был его архитектором — неизвестно, но высказывается мнение, что Трезини.

— Какой способный мальчик! Ему в этом году 17 лет стукнуло.

— Да нет же, он перестраивал через двадцать лет, а кто изначально строил неизвестно.

— Но Трезини и во взрослом возрасте так не строил, это совсем не его рука — возмущаются эксперты от архитектуры.

На что получают ответ от историков:

— А мы и не настаиваем на этой версии, мы говорим: «Возможно!»

— Тогда кто же реально автор собора?

— Возможно, Трезини.

Изначально церковь венчал один купол, но этого заказчику показалось мало, неинтересно. Он попросил приделать ещё четыре.

— А почему малые купола так плотно прижаты к основному, это же некрасиво? — спрашивают туристы, впервые увидевшие это чудо зодчества.

— А потому что их потом пристраивали — резонно отвечают посвящённые.

— А почему под главным куполом такие большие окна, а в храме так мало солнечного света?

— Потому что? — отвечают им? — Эти окна нарисованы.

— Зачем?

— Когда был один купол — они не нужны были, а когда пристроили ещё четыре, пришлось дорисовать для симметрии. Их и на колокольне, что рядом стоит, тоже нарисовали, видите вон те маленькие наверху?

— Да, видим.

— Так их тоже нет.

А ещё, рядом с собором, теперь уже нет кладбища, на котором были похоронены выдающиеся люди XVIII века: Маттарнови, Трезини, Растрелли, Миних. Просто Екатерина II запретила строить погосты ближе 100 саженей к городской черте. Горячие головы тут же бросились этот указ исполнять буквально — все захоронения сравняли. Императрица имела в виду: новые кладбища в городской черте не строить, про старые она вообще никаких распоряжений не давала. Но как бы то ни было — теперь могилы утрачены. Сделали тут парк, аллеи, тропинки с прудиком. И всё это прямо на костях великих. Сегодня, вон, народ здесь с детьми гуляет, молодожёны фотографируются.

— Кстати, а после Петра III Екатерина замуж выходила?

— Нет. Никогда.

— А Потёмкин?

— Да, за него выходила. В этом храме венчались. Тайно на лодке приплыли ночью и обвенчались.

— Так вы же говорите: больше не выходила.

— Да, не выходила. Что здесь венчались — это официальной историей не признано.

— Значит, официально не выходила?

— Выходила, конечно, именно в этом храме, все об этом знают. Но это не точно. Хотя свидетельств предостаточно.

— Хорошо, что можете точно сказать про эту церковь?

— Здесь деда Ленина по материнской линии крестили.

— Ну и что такого? Бывает. Тут, наверное, многих крестили. А как его звали?

— Бланк Сруль Мойшевич.

— Православный??

— А какой же! Это же православный собор! Сампсониевский!!!

Да… Не зря у центрального входа в часовню под короной Российской империи красуется масонское Всевидящее око!

Чего только в этом храме не бывает — один он такой!

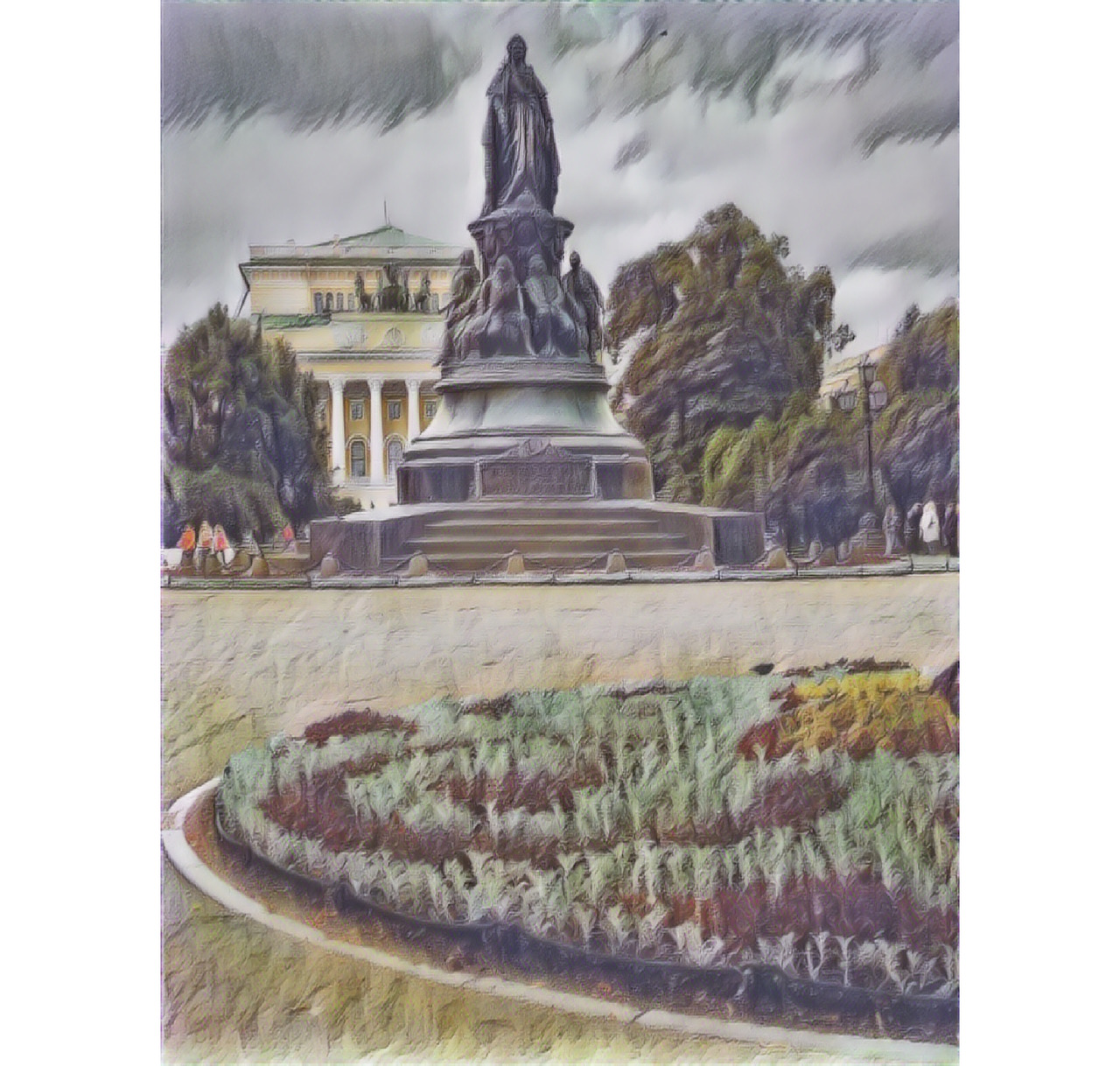

На площади Островского, (хотя при чём тут Островский?), словом, на площади, где памятник Екатерине II, по углам стоят фонари. Раньше они Дворцовый мост украшали, потом их сюда перенесли. Большие такие, красивые. До плафона не допрыгнуть — высоко очень. Здесь впервые кем-то и была произнесена фраза, пошедшая в народ: «А мне это до фонаря» — мол, равнодушен я к этому, всё равно не дотянуться. С тех пор в России таких высоких фонарей много миллионов понаставили и всем всё стало….

В революционном 1917-м здание суда было основательно перевёрнуто. Новые хозяева новой страны, видимо, заметая следы своей прошлой жизни, уничтожали все архивы с делами, которые были рассмотрены, или рассматривались в данный момент. Такое же кострище можно было наблюдать только вблизи полицейских участков, где дел на будущих строителей коммунизма полыхало не меньше.

Так и стояло после революции здание суда в самом начале Литейного проспекта, заброшенное и забытое. А новая Россия, тем временем, стремительно развивалась и укреплялась. Аж зависть брала. Особенно она брала идейных врагов, как внутри нашей страны, так и снаружи. Вот, чтобы с этими недружественными элементами бороться, большевики и создали ВЧК, которая вместе с СССРом, мужала, росла и крепла. Однажды она так выросла и так окрепла, что ей уже не хватало трёх букв в названии, тогда придумали четыре (НКВД стало называться). Пропорционально врагам молодой республики увеличивалось и число борцов с ними. Да так увеличилось, что потребовалась новое большое здание. Тут, как раз, земля под сожжённым зданием суда и приглянулась. Одни плюсы: и центр, и тюрьма рядом, и можно окончательно старый особняк снести. А то он стоит — нервирует, неприятные воспоминания будит. Причём не только у горожан, но и у некоторых сотрудников четырёх букв. Вознеслось новое здание на восемь этажей вверх. Самым большим домом его стали называть. Потому, что мол из него Колыму видать — шутили юмористы от народа. Много легенд про этот небоскрёб рассказывают: и то, что он 8 этажей вниз имеет; и вообще не 8, а 9 — мол, на самом нижнем всех строителей и замуровали, которые это здание строили, чтоб его тайны не рассказали; и то, что в войну ни один снаряд в него не попал, потому что все верхние этажи заселили пленными генералами Вермахта и асами Люфтваффе — немцы бомбить не решались; и что тюрьма там страшная в подвале, где пытают преступников нещадно. Но бойцы без страха и упрёка не обращали внимание на все эти пересуды, били успешно притаившегося врага, аж деревья в Сибири валились. Сильно били, умело! И сейчас бьют.

— Как, вы не видите на том берегу здание 12 Коллегий?

— Нет. Не вижу. Оно, наверное, какое-то маленькое.

— Ну что вы! Оно самое большое на острове, в длину около четырёхсот метров, просто к набережной торцом стоит.

— А почему все здания фасадом, а оно торцом?

— Так если бы его фасадом поставили, то пол набережной заняли.

— А что ж тогда остальные дома торцом не поставили — ещё бы больше построек влезло?

— Так, всё, идите Вы в… Кунсткамеру, она там рядом. И фасадом к Неве стоит.

— Спасибо за совет. Я пошёл. До свидания.

— До свидания (А действительно, чего это оно торцом стоит?)

В самом начале ХХ века телевизионных новостей ещё не было, а значит и не было в конце программы прогноза погоды. А как узнавать, какие подарки тебе приготовил непостоянный Петербург? Дождь, снег, солнце, мороз — что завтра, в шубу заворачиваться или ехать в Сестрорецк загорать и купаться? Питер — щедр на сюрпризы.

Вот, для таких сильно интересующихся, на Малой Конюшенной специальный метеорологический павильон поставили. Там и температура воздуха, и давление, и влажность, и графики погоды, и её прогноз на завтра. В общем, очень полезная будка, а главное — бесплатная. Подходи и фиксируй, что тебе интересно.

Плохо другое: и сегодня не всегда удачно прогнозисты предсказывают погоду, что уж говорить про век тому назад. Поэтому случались конфузы — врал павильон.

Рассказывают, однажды, возмущённый подлой ложью метеорологической будки, гражданин обратился с претензией к служителю, который как раз пришёл этот павильон обслуживать: что, мол, ваша будка меня обманула с осадками, я весь промок из-за этого до невозможности. На что получил абсолютно профессиональный ответ:

— За малую копейку большие истины не раскрываются!

(Используйте эту формулу, пригодится в жизни — дарю).

А этот бесплатный павильон и сейчас стоит, можно подойти посмотреть. Только истины он уже давно не раскрывает — нет, наверное, у города большой копейки на его правду.

Как сейчас здорово: приехал зимой в театр, машину бросил на стоянке и пошёл культурно обогащаться. Вышел со спектакля, завёл машину — три минуты и ты в тепле едешь домой. Теперь представьте морозный Петербург XIX века: прибыл на карете, зашёл в здание театра, а кучер остался на улице ждать хозяина. И сидит он в своей повозке пока барин не выйдет. Представления в ту эпоху могли быть и час, и два, а, иногда, и полдня. Разные бывали форматы, нередко спектакли давали подряд один за другим: драма, потом сразу опера, за ней комедия. Извозчики всё это время тряслись от холода на улице, а там минус двадцать, например. Представили? Так, вот: рядом с Александринским театром притаился неприметный такой переулочек, в честь Крылова названный. Баснописец тут жил в одном из домов. И на этом переулке раньше большим успехом пользовался ресторан «Феникс», в котором раздухарённая после спектакля публика собиралась свежими эмоциями поделиться. А пока служащие точки общепита и кучера ждали хозяев жизни, — им, подмёрзшим водителям кобылы, персонал кабака с заднего входа наливал пивко. И чтобы зафиксировать согревающий эффект доливали в него изрядно водочки. Говорят, этот коктейль a-la izvozchik очень качественно боролся с холодом.

Будете проходить мимо переулка Крылова, дом 5, поклонитесь месту, где таким образом возник классический российский напиток, известный в Миру, как ЁРШ.

Сложная раньше жизнь у дворян была. Нервная. А чтоб пар выпустить — вариантов немного. Водочки с друзьями выпить, да и проехаться по весёлым дамам — вот и все удовольствия. У жён дворянских развлечений ещё меньше. Всё больше по домам сидели, прихорашивались, да к балам готовились. А если вдруг вздумает супруга налево взглянуть — развод и позор на весь Петербург. Поэтому, если и взглядывала, то под покровом строжайшей тайны. Так и жили представители высшего общества в балах, пьянках, загулах, но под покровом…

Исключение составляла только одна семья — Нарышкиных, их дворец стоит на Фонтанке, дом 21.

У этих как-то всё наоборот было: Мария Антоновна гуляла вовсю, детей чужих рожала, а её супруг Дмитрий Львович делал вид, что ничего не происходит, был весел, улыбчив и невероятно успешен по службе. И что самое неприятное, весь Петербург об этом знал, но никто не возмущался. А всё потому, что госпожа Нарышкина нарушала нормы общественной морали ни с кем-нибудь, а с самим императором Александром I. Жила с ним практически открыто и детей рожала одного за другим. Царь и наградами супруга осыпал, и деньгами, и назначил его обер-егермейстером двора — главным по охоте на рогатых (весь Питер смеялся). Словом, всех всё устраивало. А что за глаза Нарышкина называли «магистром ордена рогоносцев», так это Дмитрия Львовича нисколько не огорчало. Он вообще добрый был человек, весёлый, острый на язык, душа любой компании. Ещё он очень гордился своим домашним оркестром, состоящим из одних… роговых инструментов.

Рассказывают, однажды на балу, царь спросил у него:

— Как чувствуют себя Ваши дети?

— Вы спрашиваете про моих детей или про Ваших? — тут же нашёлся Нарышкин.

Весёлое раньше время было.

Вы кого из этих троих больше всего осуждаете? Зря. Все трое были очень довольны своей жизнью.

Сегодня во дворце Нарышкиных собрание оставшихся в России яиц Фаберже. Ну, а где их ещё выставлять?

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.