Бесплатный фрагмент - Позабытая Русь

От автора

Еще во времена Советского Союза задумал написать роман о древней Руси, но из-за проблем с доступом к источникам пришлось его отложить, переключившись на тему скифов. Поход семисоттысячного персидского войска в Причерноморье выглядел впечатляюще, однако объяснения Геродота по поводу его причин меня не устроили. Для организации такого вторжения должны быть более веские основания или реальная угроза.

После анализа доступной информации оказалось, что поход царя Дария в Причерноморье был всего лишь эпизодом многолетней скифо-персидской войны, начавшейся в Закавказье в конце шестого века до нашей эры. И описание этого противостояния вылилось у меня в три книги, закончив работу над которыми я вернулся к теме древней Руси, и благодаря интернету, получил доступ ко всем ранее не доступным источникам.

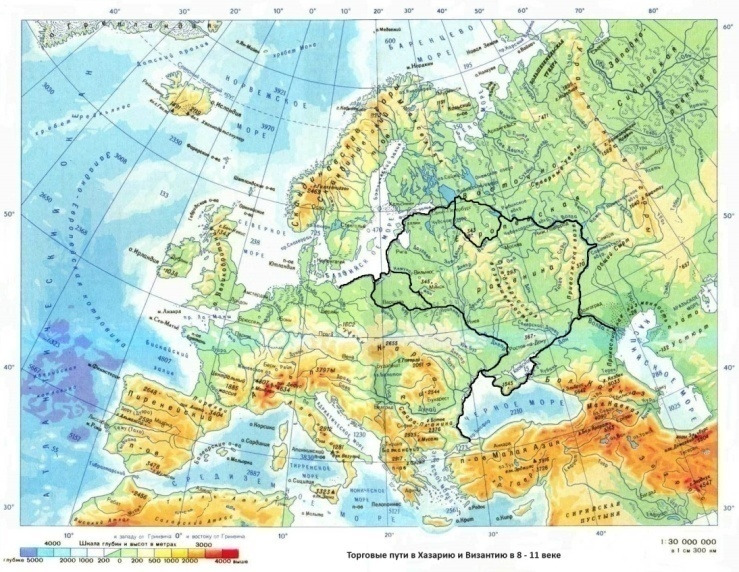

Но чем больше я с ними знакомился, тем отчетливее понимал, что меня не устраивает, ни одна из существующих версий происхождения Руси. Все они не могли вразумительно объяснить появление в арабских, византийских и франкских источниках ранних сообщений о русах, и возникновения уже в 8 веке торговли с Хазарией, о чем свидетельствуют клады арабских монет на берегах Балтики.

Постепенно у меня начал складываться свой вариант истории древней Руси, опиравшийся на здравый смысл и факты того и более позднего времени. На его основе и были написаны романы «Вендская Русь» и «Словенская Русь», но там описываются события лишь 857—866 годов, а вся остальная история практически не затрагивается. Восполнить этот пробел я решил в статьях по конкретным историческим проблемам, объединенных позже в сборник «Русь 7—11 век».

Дополняя в прошлом году сборник новыми статьями, мне вдруг подумалось, что разбирая отдельные спорные вопросы, не получится доходчиво объяснить свой взгляд на древнюю Русь. После чего созрело решение попытаться последовательно восстановить историю несправедливо позабытой державы, правители которой в восьмом-девятом веках на равных общались с хазарскими каганами и византийскими императорами.

Поиски забытой Руси

Версии происхождения

Уже больше двух столетий ведутся споры о происхождении Руси, но на многие вопросы так и нет четких ответов, что позволяет предположить ошибочность самого подхода к решению проблемы. Еще очевиднее это стало после анализа всех имеющихся версий, а для примера разберем доминирующую на сегодня, так называемую «норманнскую теорию», которая на таковую явно не тянет.

Главными её основаниями являются скандинавские имена, упомянутые в «Повести временных лет»; информация «Бертинских анналов», где в послах народа «Рос» франки признали свеонов; и названия днепровских порогов у Константина Багрянородного. Все остальное нет смысла рассматривать из-за спорности приводимых сторонниками норманнской версии аргументов.

Скандинавские имена «Повести временных лет», на самом деле, общегерманские, и нет ничего удивительного, что ими пользовались на южном берегу Балтики, где еще не завершился процесс славянизации живших там ранее кельтов и германцев. Да и вообще не понятно, почему имена русов должны быть обязательно славянскими, ведь сегодня большинство наших имен тоже еврейские или греческие.

К тому же в настоящее время уже можно констатировать, что влияние на юге Балтики северных германцев прослеживается точно так же, как славянское в Скандинавии. С появлением на берегах Балтийского моря в 8 веке многочисленных торговых центров, в этом регионе начинает складываться общая циркумбалтийская культура. О чем свидетельствует разнообразие погребальных обрядов и археологические находки.

Несмотря на это все отличия в материальной культуре славянского Поморья продолжают объяснять лишь присутствием скандинавов. Хотя исследования поморских торговых центров выявили местное производство многих найденных скандинавских вещей и славянскую принадлежность камерных и лодочных захоронений. Надо еще учитывать, что города это всегда многообразное по этническому составу общество.

Теперь об информации «Бертинских анналов», где под 839 годом сообщается о посольстве греков, и приехавших вместе с ними послов народа «Рос, которых их король, прозванием Каган, отправил» к византийскому императору Феофилу. Но задержание свеонов, которыми они оказались, наоборот свидетельствует, что франки не отождествляли выходцев из Скандинавии с русами. К тому же в то время в Бирке находились христианские миссионеры, и франки прекрасно знали кто такие свеоны.

А самое главное в этом сообщении то, что появление посольства русов в Константинополе в 838 году не вызвало там никаких вопросов, иначе император Феофил не отправил бы их со своим посольством. Как и выбранный ими путь домой, указывающий на проживание народа «Рос» где-то рядом с землями франков, которые на севере граничили только с данами и славянами.

И наконец, еще одним убедительным аргументом норманнской версии считаются перечисленные византийским императором Константином Багрянородным наименования славянских и «роских» порогов на Днепре. Но объяснение «роских» названий из скандинавских языков не является бесспорными, к тому же нам доподлинно неизвестно какие языки тогда были распространены на берегах балтийского Поморья.

Так что все перечисленные свидетельства не могут считаться весомыми доказательствами в пользу норманнской версии в отличие от найденных кладов арабских монет на берегах Балтийского моря. На мой взгляд, именно на них следует опираться для разрешения проблемы происхождения Руси, ведь кроме кладов с арабскими дирхемами руско-хазарскую торговлю подтверждают многочисленные арабские источники.

Арабские источники о русах

На сегодня самым ранним из них является сочинение арабского географа Ибн Хордадбеха «Книга путей и стран». Он жил примерно с 820 по 912 год, а при аббасидском халифе аль-Мутамиде правившем с 870 по 892 год занимал должность начальника почтовой службы в провинции Джибаль (Кухистан) в северо-западном Иране. В своей книге Абу аль-Касим ибн Хордадбех пишет:

«Если говорить о купцах ар-Рус то это одна из разновидностей славян. Они доставляют заячьи шкурки, шкурки черных лисиц, и мечи из самых отдаленных славян к Румийскому морю. Владетель ар-Рума взимает с них десятину. Если они отправляются по Танису реке славян, то проезжают мимо Хамлиджа (Итиля), города хазар. Их владетель также взимает с них десятину. Затем они отправляются по морю Джурджан (Каспийскому) и высаживаются на любом берегу… Иногда они везут свои товары от Джурджана до Багдада на верблюдах».

О купцах русах пишут и другие арабские авторы, перечисляя привозимые ими товары, где кроме различных видов мехов присутствуют мечи и свинец или олово. Причем о мечах очень любопытная информация имеется в анонимном источнике «Пределы мира от востока к западу»: «Артаб (Арса) — город, где убивают всякого чужестранца и откуда вывозят очень ценные клинки для мечей и мечи, которые можно согнуть вдвое, но, как только отводится рука, они принимают прежнюю форму».

Эта подробность позволяет с уверенностью говорить, что речь идет именно о франкских или по-другому сулеймановых мечах высоко ценившихся у арабов. Подтверждением чему служит рассказ монаха Сент-Галленского монастыря Ноктера Заики о том, что король восточных франков Людовик Немецкий точно так же сгибал свой меч, после чего тот принимал прежнюю идеально прямую форму.

Не менее важно и упоминание в арабских источниках о торговле русов свинцом или оловом, так как месторождения этих металлов имеются только в Центральной Европе, в Рудных горах и верховьях реки Одер. А тогда в тех местах проживали славяне, без участия которых ни добыча, ни торговля этими металлами была не возможна. Отсюда сам собой напрашивается вывод, что русы должны были жить где-то поблизости.

Самое раннее упоминание о трех областях русов мы находим у ал-Истахри жившего в 849/50–934 годах: «Русов три вида (джинс). (Один) вид их — ближайший к Булгару, и царь их располагается в городе, называемом Куйаба, а он — больше, чем (город) Булгар. А вид их самый отдаленный называется Салавийа. А вид их (третий) называется Арсанийа, и царь их располагается в Арса».

Если «Куйаба» и «Салавийа» обычно отождествляется с киевскими и новгородскими землями, то насчет Арсании вопрос остается открытым. И самое странное, что никто не связывает расположение Арсании с месторождениями олова и свинца в Европе и торговлей русов франкскими мечами. Несмотря даже на то, что Ибн-Хордадбех четко указывает: «доставляют заячьи шкурки, шкурки черных лисиц, и мечи из самых отдаленных славян».

Вызывает споры и месторасположение острова русов, о котором первым упоминает в «Книге дорогих ценностей» Ибн Руста живший в конце 9 начале 10 века: «Что касается русов (ар-русийа), то они — на острове, окруженном озером. Остров, на котором они живут, протяженностью три дня пути, покрыт лесами и болотами, нездоров и сыр до того, что стоит только человеку ступить ногой на землю, как она трясется из-за обилия в ней влаги».

Позже об «острове русов» писал Ал-Максиди, добавляя о численности русов в сто тысяч человек, что подтверждает Гардизи с уточнениями о многочисленных городах на острове, который у него располагается уже на море, а так же о взимание пошлин с торговцев и обложение данью славян. Упоминается остров и в анонимном сочинении «Пределы мира от востока к западу», а так же у Ал-Марвази, Мухаммада Ауфи и других.

В целом описания острова у арабских авторов почти совпадают, но добавления позволяют предположить о существование источника, откуда они могли быть взяты. Таким документом, вероятно, был отчет об ответном посольстве эмира Кордовы Абд-эль-Рахмона Второго к «норманнам» во главе с дипломатом и поэтом ал-Газалем. Записал этот отчет Таммаму-ибн-Алькамо умерший в 896 году, а известен он нам благодаря Ибн-Дихйи.

Дело в том, что после набега норманнов в 859 году во главе с Бьёрном Железнобоким в Кордовском эмирате так стали называть и русов, напавших в 844 году на Андалусию. Именно после этого набега русы прислали туда свое посольство, вместе с которым Ал-Газал отправился на север в 845 или 846 году. К тому же нет ничего удивительного, что русов тоже называли северными людьми, о чем свидетельствует фраза Лиутпранда Кремонского о руси, «которую иначе мы называем норманнами».

В отчете ал-Газала сообщалось, что резиденция северного правителя находилась на большом острове с проточной водой и тремя проливами, отделявшими его от материка. Но чтобы определить местоположение острова надо согласиться, что норманнами в Кордове называли не только скандинавов. И тогда установить, где он находился, не составит труда, ведь точно о таком острове, расположенном в устье Одера, писал Адам Бременский в «Деяниях архиепископов Гамбургской церкви»:

«22 (19) …Ибо остров тот омывается тремя рукавами, из которых один, как говорят, на вид очень зеленый, второй — беловатый, а третий — свирепствует неистовым течением в постоянных бурях…»

О средневековой торговле

После рассмотрения арабских источников о русах становится понятно, что к 9 веку их купцы являлись посредниками в торговле между Западной Европой и Арабским халифатом. Причем случилось это очень рано, о чем свидетельствуют ранние клады арабских монет на берегах Балтики, а отправным толчком к этому послужил увеличившийся спрос на меха среди франкской и британской знати.

Но прежде чем говорить торговле на берегах Северного и Балтийского морей в 7—8 веках следует напомнить об изменениях произошедших после продвижения славянских племен на запад. Именно оно стало одной из причин переселения в 5—6 веках англов, ютов и саксов в Британию, а варинов на Рейн, где согласно Фредегару они были почти полностью истреблены королем франков Хельдебертом Вторым в 595 году.

Для нас же более интересно появление во Фризии названия Вильтабург, который Беда Достопочтенный живший в 7—8 веках считал городом вильтов. Наименование этого народа созвучно велетам, что подтверждает Утрехтский летописец, рассказывая о поселениях славян-вильтов между фризами и нижними саксами. Вопрос лишь в том, когда и как вильты-велеты могли стать соседями фризов на нижнем Рейне?

Ответ находим в той же «Церковной истории народа англов», когда Беда Достопочтенный перечисляет племена Германии: «от которых ведут свой род англы и саксы, ныне живущие в Британии… Среди этих народов — фризы, руги, даны, гунны, древние саксы и боруктуары». О существовании гуннов тогда уже не могло быть и речи, а вот называть так славян появившихся на землях Германии вместе с гуннами вполне реально.

Возможны и другие варианты появления велетов в низовьях Рейна, но в любом случае в 695 году эти земли захватывают франки, а вильты бегут, в том числе в Британию, что подтверждают названия: Wiltsoeten (селение вильтов), город Вильтон, графство Вильтшир. После чего к Вильтабургу возвращается его галльское имя Траектум (Утрехт), а причиной нападения франков было желание поставить под контроль тамошнею торговлю.

Еще при короле фризов Альдгисле правившем в 623—679 годах главным центром торговли в устье Рейна становится Дорестад, через который идет основная торговля с Британией, Скандинавией и славянским Поморьем. В то время фризские купцы создают свои представительства в Кельне и Майнце, Йорке и Лондоне, а так же торговые эмпории на берегах Балтийского моря, в том числе Трузо, название которого очень схоже с их именем.

Теперь вернемся к велетам или вильцам, как их именовали франки. Похоже, именно бежавшие из Фризии в низовья Одера вильты стали основой созданного там купеческого товарищества для поездок на северо-восток Балтики за дешевыми мехами. В это объединение входили купцы и других поморских племен, поэтому их всех вместе называли вендами, как франки и скандинавы именовали славян.

Вендские купцы очень быстро проникают в озеро Нево, и на берега Волхова, где в низовьях реки вскоре возникает первое торговое поселение на месте будущей Любшанской крепости. Судя по найденным там деталям наборного пояса, распространенного в Прикамье в 6—7 веках купцы из-за моря быстро выходят на Волгу и узнают о серебряных монетах, которыми расплачиваются с тамошними жителями за меха торговцы с юга.

С захватом арабами восточной части византийской империи в Европе разразился экономический кризис, связанный с прекращением торговли, и уменьшением поступления серебра, ведь основная его добыча приходилась на захваченные арабами земли. Так что новый источник серебра сулил хорошую прибыль, но торговый путь в Хазарию требовал создания инфраструктуры из-за большого расстояния и опасностей на волоках.

Как венды справились с этими трудностями, расскажу позже, а сейчас вернемся к кладам арабских монет. К сожалению, на сегодня нет общей работы по найденным в северной Европе арабским дирхемам, из-за чего невозможно даже определить их объем. Есть отдельные работы по восточной Европе и Скандинавии, причем обобщенная информация по юго-восточному берегу Балтийского моря вообще отсутствует.

И все же основываясь на имеющимся уже данным можно делать предварительные выводы о времени массового появления арабских дирхем в северной Европе. Причем наличие в найденных кладах сасанидских драхм свидетельствует о торговле между севером и югом, о чем уже говорилось, еще до гибели в 651 году последнего шахиншаха Сасанидского государства.

С возникновением арабского халифата в 661 году чеканка драхм или дирхем, как их теперь называли, возобновилась, продолжилась и торговля с севером. А с окончанием арабо-хазарских войн главными посредниками в ней становятся хазары. Именно к концу 8 началу 9 века относятся самые ранние клады арабских дирхем в северной Европе, значительную часть которых составляют монеты Африканской чеканки.

Такие клады найдены: один в Упланде (825г.), три на Готланде (783,812 и 824 гг.), шесть в Пруссии (808, 811, 813, 814, 816 и 818 гг.) и столько же в славянском Поморье (802, 803, 810, 816, 816 и 824 гг.). Но почему-то там не учтены клады 815 г. (крепость Ругард и Гжибово), 819 г. (Нойбранденбург), 811 г. (Анклам), 789 г. (Пенцлин) и находки отдельных монет из Карсибора (714/715г.) и крепости Барды (786—814 гг.).

Имеются ранние клады арабских дирхем и на будущих новгородских землях: старая Ладога (786 г.), Княщино (808 г.), Вылеги, Демянск (825 г.), что связано с проходившими там торговыми путями на Волгу. Так что, исходя из наибольшего количества ранних кладов в славянском Поморье, именно его населению следует отдать предпочтение в организации торговли с Хазарией в конце 8 века.

Варяжский вопрос

На самом деле такой проблемы не существует, она возникла лишь благодаря предвзятому толкованию текста «Повести временных лет», где упоминаются варяги. Повод к чему дал сам летописец, говоря о варягах как отдельном народе и как наемниках, причем в одном случае явно скандинавах, что подтверждает «Сага об Эйдмунде». За что и ухватились недобросовестные историки, объявив варягами исключительно скандинавов.

Хотя в «Повести временных лет» варяги, прежде всего, отдельный народ: «Ляхи же и пруссы, чудь сидят близ моря Варяжского. По этому морю сидят варяги: отсюда к востоку — до пределов Симовых, сидят по тому же морю и к западу — до земли Английской и Волошской. Потомство Иафета также: варяги, шведы, норманны, готы, русь, англы, галичане, волохи, римляне, немцы, корлязи, венецианцы, фряги и прочие».

На существование варягов, как народа, указывает и такие фразы автора летописи: «И отправился в страну варягов», из рассказа о путешествие апостола Андрея или то, что по реке Двине можно плыть в «землю варягов». Причем страна и земля у него пишутся в единственном числе, что делает невозможным называть какой-то другой народ варягами. «Новгородцы же — те люди от варяжского рода, а прежде были словене».

Так же считал аль Бируни (973—1048 гг.): «этот залив известен под названием Варяжского моря; варяги — это народ, живущий на его берегу». Правда, у арабов слово варяги появилось через византийцев, где оно писалось как βαραγγοι, а читалось как варанки. Причем утверждение аль Бируни свидетельствует, что появилось оно у арабов в значении народа еще до того как в Византии оно превратилось в название находившихся у них на службе северных наемников.

В этом качестве скандинавы появились в Византии только после 980 года, когда князь Владимир отпустил в Константинополь часть своей наемной дружины. Видимо в нее входили не только варяги выходцы из вендского королевства, но и йомсвикинги находившиеся на службе у тестя Владимира. Не знающие русского языка и отличающиеся буйным нравом скандинавы ему были не нужны, и он отправил их в Константинополь, предупредив обо всем императора Византии.

Не противоречит такому предположению и появление слова varingr лишь в поздних скандинавских сагах, где обычно рассказывалось о службе у византийских императоров. Так что для попыток объяснить слово варанки из скандинавских языков нет никаких оснований, как и считать ими исключительно скандинавов, доказательством чему может служить упоминание Иоанна Скилицы о кельтах-варангах.

Если же разбираться в происхождение самого слова варяг, то скорей всего, оно связанно с кельтскими языками на что указывает современное названия моря у ирландцев — farraige. Тем более что до появления славян на южном берегу Балтики могли проживать не только остатки германских племен, но и кельтских. Ведь еще Тацит писал, что язык эстиев близок к бретонскому.

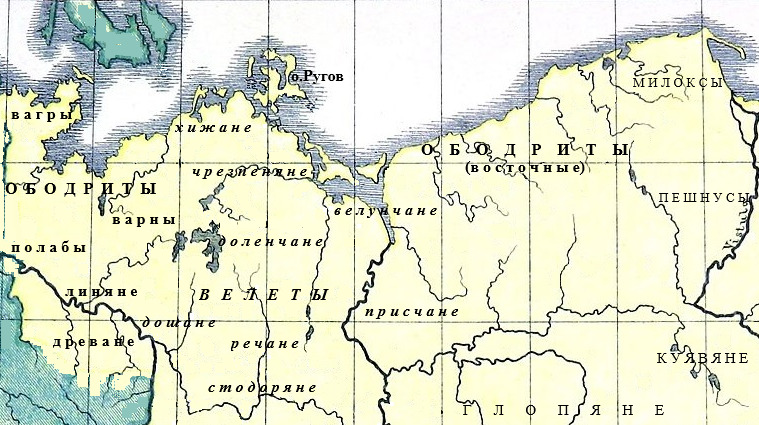

Кстати, почему-то никто не обращает внимания на отсутствие среди перечисляемых в «Повести временных лет» народов велетов и ободритов, из чего можно сделать вывод, что именно их летописец именует варягами. Не противоречит такой взгляд и другому значению варягов как наемников, выходцев из вендского королевства. И тогда становится понятно, почему после распада державы вендов имя варягов исчезает из летописей и кому до середины одиннадцатого века новгородцы платили дань.

О названии русь

Сложность объяснения этого этнонима связана с широким распространением в европейских языках слов в значении рыжий (rousse — французский), алый, красный (rosso — итальянский) … Кстати, в сирийской хронике псевдо-Захарии Митиленского 6 века тоже есть упоминание о племени рус (hrus), обитавшем где-то на Северном Кавказе, что стало основой возникновения иранской версии происхождения Руси.

Меня всегда интересовало, откуда появились такие названия, как этруски или херуски пока не выяснилось, что они тоже связанны с рыжим и красным цветом, который на народной латыни звучал как roșu. Почему-то никто не обращает внимания и на византийские названия ипподромных партий, таких как венеты — «голубые» и русии — «красные»? А ведь многие народы получили свои названия именно от соседей, как например — германцы.

Правда, к их соседям русам это не относится, так как у германцев красный цвет — rot-rod, а рыжий — rote, от которого могло произойти лишь другое наименование русов — рутены. Так что названия: Rosenow, Rossow, Мекленбург-Передняя Померания; Roseburg, Шлезвиг-Гольштейн; Rauschen (Светлогорск) бывшая Пруссия и другие, скорей всего, связаны с именем ругов, где буква «г» у поморских славян перешла в «з», а позже в «с».

Не стану утверждать, что все эти названия городов происходят от этнонима «рус», но наименования таких мелких поселков как Русиново, часто встречающиеся в польском Поморье точно с ним связано. Появление подобных топонимов предполагает, что местное население не считало их своими, как и ильменские словене, на землях которых тоже есть такие названия, и где присутствие русов подтверждает «Повесть временных лет».

К сожалению, летописец ничего не сообщает о них, кроме того, что «Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы…», и от них «стала прозываться Русская земля. Узнали мы об этом потому, что при этом царе (Михаиле) приходила Русь на Царьград, как пишется об этом в летописании греческом». Точная дата появления там русов 18 июня 860 года тоже свидетельствует о более раннем происхождении Руси, чем принято на сегодня считать.

Подтверждается такой вывод и другими европейскими и арабскими источниками, а так же скандинавскими сагами, правда, в них Русь, обычно именуют Гардарикой. В отрывках из «саги о некоторых древних датских и шведских конунгах» описываются события 8 века, но локализация там Гардарики явно относится к 12—13 веку, когда за восточными землями уже прочно закрепилось название Русь.

Любопытно, что в «Повести временных лет» автор употребляет только слова русь и русские, хотя в его время уже существовало название русин, о чем свидетельствует «Русская правда» Ярослава Мудрого и договоры с византийцами. Все это наводит на мысль, что он четко отличал русинов и русь, которую всегда связывал с варягами: «А славянский народ и русский един, от варягов ведь прозвались русью».

Теперь о ругах, проживавших на южном берегу Балтики до прихода туда славян, от имени которых и произошло название рузов-русов. Для славянских языков характерен переход буквы «г» в «з» (друг — друзья) зафиксированный даже в летописях (враги — врази). Из чего следует, что ссылки на невозможность перехода букв «г» в «з» при палатализации не соответствуют действительности.

Подтверждением славянского искажения имени ругов может служить почти одинаковое количество современных топонимов на острове Рюген с корнями — рус и руг: Ruschvitz, Rusewase и Rugard, Rugenhof. А еще то, что обращаясь в 1304 году к последним славянским князьям Рюгена Вышеславу и Самбору, папа Бенедикт XI называет их «знаменитыми мужами, князьями русских (principibus Russianorum)». И то, что немцы до 15 века все еще называли этот остров Reussenland.

Имеется и более ранняя информация о русах на южном берегу Балтийского моря, в трудах епископа Оттона Фрейзингеского умершего в 1158 году: « Итак, в 1157 году от воплощения господня, в августе месяце, он (Фридрих первый) двинул готовое к бою войско против поляков. Польша же, которую населяют теперь славяне, как представляется тем, кто описывает расположение земель, находится на границе с Верхней Германией, имея с запада реку Одер, с востока — Юстулу (Вислу), с севера — рутенов (русов) и скифское (балтийское) море, с юга — богемские леса».

А если к этому добавить еще сообщение Ибрахима ибн Йякуби посетившего в 960—980 годах ряд европейских стран, что «нападают на них (пруссов) русы на кораблях с запада» то присутствие русов на южной Балтике и не только на острове ругов или Рюгине несомненно. Версию происхождения названия русов от ругов подтверждает и наименование в западноевропейской хронике «Продолжателя Регинона» княгини Ольги королевой именно ругов.

***

Подводя итоги поискам Руси или народа «Рос» «Бертинских анналов» и схолий патриарха Фотия, а так же сообщения аль Якуби о нападении русов на Андалусию в 844 году можно предполагать его появление на исторической арене намного раньше 9 века. Но проблема в том, что возникшую на южном берегу Балтийского моря в конце 7 века державу русов входили разные по национальности группы и племена, так и не сформировавшие единую этническую общность.

Но основу государства все же составляли славяне, которых франки называли восточными ободритами, о чем свидетельствует «Баварский географ» и «Анналы королевства франков», или вендами. Вендами, а точнее веонами их называли так же скандинавы, что подтверждается в «Истории против язычников» Павла Орозия в рассказе о плаванье Вульфстана. Именно это название фиксируется и у финно-угорских племен, причем по сей день финны называют русский — венялайнен, а Россию — Веняйя.

В скандинавских сагах есть и другое название славянского Поморья — Гардарика, перешедшее позже на Русь, возникшую после 862 года. И это свидетельствует о более раннем знакомстве скандинавов с русами, происхождение названия которых связано с первой династии их князей, выходцев с острова ругов современного Рюгена. Кстати у франков первое упоминание о приморской Ругии появляется только в «Раффельштеттенском таможенном уставе» 904—906 годов, после чего они стали так называть и восточную Русь.

К сожалению, автору «Повести временных лет» не известны даже венды-венеты, которых новгородцы называли варягами. Да и вообще складывается впечатление, что летописца не особо интересовала история ильменских словен, о которых ему пришлось писать. На этом основании некоторые историки даже предположили, что изложенные события на севере Руси являются вставкой. Вот только вносилась она самим автором «Повести временных лет».

Следует еще отметить, зависимое положение будущих новгородских земель от варягов или вендского королевства, как оно называлось с 936 года, и о чем свидетельствует упоминание в «Повести временных лет» об уплате дани до конца правления Ярослава Мудрого. Так что есть все основания для пересмотра упрощенного взгляда на возникновенье и раннюю историю Руси, а начинать следует с вопроса появления славян на берегах Балтики.

Предыстория Руси

О предках славян

Прежде чем вести рассказ о позабытой Руси надо понять, кто такие славяне и как получилось, что появившись в пятом-шестом веке, они через двести лет уже занимали огромную территорию от Эльбы до Волги и от Балтики до Средиземного моря. Глупо надеяться, что удастся во всем разобраться, но для понимания событий, которые будут описываться, надо хотя бы в общих чертах это представлять.

К сожалению, славянам тоже не повезло, так как письменных источников ранее шестого века о них нет. Все что известно о предках славян, основывается лишь на археологических данных, которые каждый трактует по своему, часто пренебрегая здравым смыслом и логикой. А она подсказывает, что занимаемая ими к восьмому веку территория свидетельствует о сложном и длительном процессе формирования славянского этноса.

Но судя по размещенной выше карте так называемых «балтских» гидронимов и археологических культур славянам на их будущих землях места нет. Похожая ситуация складывается и с древнеславянским языком выделившимся якобы из «балто-славянского» только в 5 в. до н. э., где-то на периферии нарисованной на карте территории. И получается, что введенный немецким лингвистом Нессельманном термин — «балты» лишь запутал «балто-славянскую» проблему.

Чего только стоит предположение, что язык «балтов» мог за два-три века исчезнуть без следа на большей части этой территории, ведь даже названий проживавших народов не сохранилось. Так может было бы правильнее отказаться от термина «балты», заменив его на протославяне или праславяне, которые появились на этих землях не позже середины второго тысячелетия до нашей эры. А уже потом разбираться, почему латышские и другие племена не стали славянами.

Причем, ответить на этот вопрос не сложно, было бы желание. В пятом веке на территории культуры штриховой керамики фиксируются следы разрушений и пожаров. После чего там появляются погребения под курганами часто с захоронениями коней, в отличие от предшественников для которых характерна кремация умерших. Все это говорит о переселении на земли будущей Пруссии, Литвы и Латвии степного населения.

К счастью проблема происхождения славян не столь политизирована, как вопрос возникновения Руси и археологам не нужно все свои находки истолковывать, как исключительно «балтские». В связи с чем, концепция раннего появления славян на землях восточной Европы находит все новые подтверждения. И по характерной для славян кремации умерших с их предками можно связывать Тшинецкую и родственные ей Комаровскую и Сосницкую археологические культуры середины 2 тысячелетия до н. э.

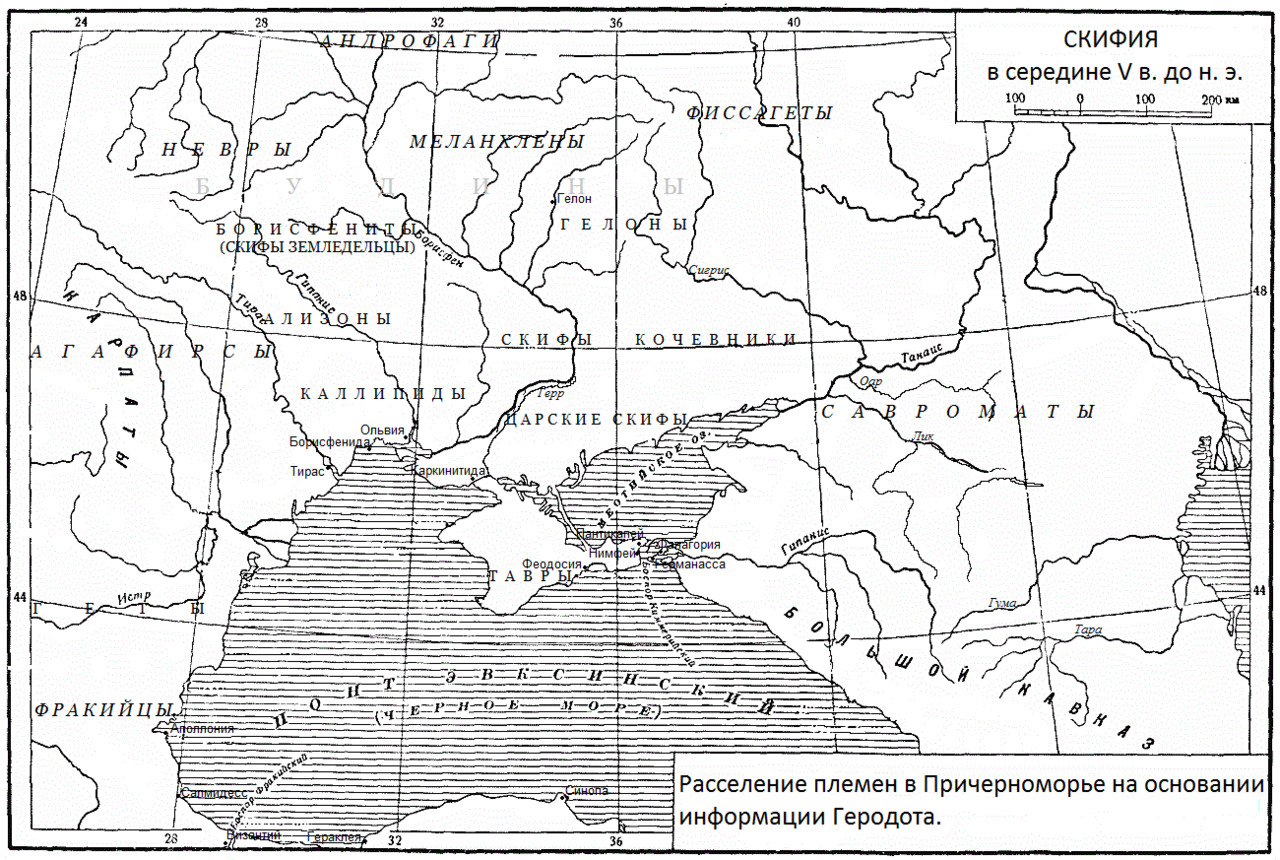

Две последние стали основой Белогрудовской и Чернолесской культуры предскифского времени, о котором уже имеются некоторые сведенья у древних историков. Разумеется, среди упоминаемых античными авторами народов славяне отсутствуют, но в то время их предки могли называть по-другому. В своей четвертой книге «Истории» Геродот рассказывает о большом и многочисленном племени будин, причем замечает, что они коренными жителями страны.

К сожалению, я не нашел всестороннего анализа этой информации историками, кроме как причисления будин то к «балтам», то к финно-уграм.

Подобного уровня споры ведутся и о территории их проживания, не обращая внимания на то, что будины, жившие выше савроматов, владели там вторым наделом. А первый надел находился на правобережье Днепра (Борисфена), куда переселились невры, проживавшие в 5 в. до н. э. в верховьях южного Буга (Гипаниса).

И получается земли будин, начинаясь от Днестра (Тираса) доходили до Северского Донца (Сигриса), что практически соответствует чернолесской археологической культуре 9—7 века до нашей эры. К тому же будины не упоминаются Геродотом как соседи скифов, земли которых от Истра (Дуная) граничили «с агафирсами, затем с неврами, потом андрофагами и, наконец, с меланхленами». Из чего следует что часть будин, как и гелоны, входили в состав скифского царства.

Из-за частых переселений Геродот считал будин кочевниками, «…у всех их светло-голубые глаза и рыжие волосы»; гелоны же напротив: «занимаются земледелием, садоводством и едят хлеб. По внешнему виду и цвету кожи они вовсе не похожи на будинов» и « говорят они частью на скифском языке, а частично на эллинском. Однако у будинов другой язык, чем у гелонов…». А назвать их будинами могли ираноязычные агафирсы (сравните со словом будда, в значение — просветленный).

Так что можно с уверенностью говорить, что наши предки составляли большую часть пешего скифского войска противостоявшего персидскому царю Дарию. Кстати славяне обычно называли себя по месту проживания, а их общее самоназвание могло быть народ — индоевропейское — slauos или древнегреческое — laos, с отсутствующим подвижным «s». Но, к сожалению, греки еще долгое время именовали их будинами или борисфенитами.

Скифские корни славянских богов

К этой мысли меня подтолкнуло имя полабского, точнее велетского бога войны Сварожича. Считается, что этот общеславянский бог был изначально богом огня и только позже приобрел военные функции. Вероятно, так оно и есть, но важнее, что его имя явно связано со славянским богом Сварогом, которого у восточных славян заменял Дажьбог олицетворение Солнца, бог плодородия и солнечного света.

В «Повести временных лет» Дажьбог упоминается за именем Хорса, не отделяясь от него союзом, как другие боги, что может свидетельствовать об использовании одного из них в качестве эпитета. В иранских языках название солнца — xor — xur или xursid, а на языке «Авесты» — hvar, сопоставимое с корнями имен Сварога и Сварожича. А они в свою очередь сходны с именами основателя царской династии Причерноморских скифов — Спаргапита и сына скифской царица Томирис, носившего такое же имя.

Первое упоминание о скифах относится к 7 веку до нашей эры: « Я (Асархаддон, ассирийский царь 681—668 г. до н. э.), рассеял людей страны Маннеев, неусмиренных кутиев, которых побил оружием, войско Ишпакая, скифа (ашкуза), союзника, не спасшего их». Причем имя предводителя скифов созвучно Спа (р) гу-Сва (р) гу, которого как главу скифских богов по-видимому называли Папий. Сравнивая его с Зевсом, Геродот замечает на счет его имени: «и, по-моему, совершенно правильно», так как на древнегреческом языке «папий» это отец или дед.

В общем если разбираться в происхождении имен скифских богов, то сразу становится понятно, что они не имеют никакого отношения к иранским языкам. Даже приводимое Геродотом самоназвание скифов — сколоты, проще выводить с древнегреческого, где σκολιος — кривой, согнутый, непрямой, неровный; а σκολιοτης — кривизна, излучина. Хотя Геродот утверждает, что так скифы называли себя по имени царя Кола-ксая — Xola-xsaya, обычно переводимого, как солнце царь.

Самое любопытное, что это название имеет явно греко-анатолийские корни, где солнце — xol (helyos). Похожее слово с таким же значением есть и в кельтских языках, к примеру, бретонское — xeol. Из чего можно предположить двуязычность причерноморских скифов, где Коло и Хвар разные названия солнца. Причем подтверждение идентичности имен Спаргапита и Сколопита мы находим у Помпея Трога: « 2.4. В это время двое скифских юношей из царского рода, Плин и Сколопит…».

Но в славянских языках коло имеет значение круга или окружности, а «сварг» превратилось в имя бога, утратившее позже у восточных славян даже собственное имя, замененное на Дажьбог. Ну а североиранское точнее сарматское название солнца — xor у них стало богом Хорсом. И все это свидетельствует о непростом этногенезе славянского этноса, который сформировался именно в Восточной Европе.

Другим славянским богом со скифскими корнями, возможно, является Перун, название которого могло происходить от древнегреческого слова — πυρ, πυρος — огонь. Ведь Геродот утверждает, что гелоны жившие в землях будин, и входившие в состав скифов, говорили по-эллински. И все же имя Перуна, скорей всего, имеет общеиндоевропейские корни, как хеттское божество Пирва (Пируа) являвшееся изначально тоже богом громовержцем.

Вот что пишет Прокопий Кесарийский: «Они (склавины и анты) считают, что один только бог, творец молнии, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды». Но, к сожалению, он не называет его по имени. Похожее с Перуном имя зафиксировано лишь в «Житие святого Дмитрия Солунского», где славянский предводитель Хацон (вождь драговитов руководивший осадой города Солоники в 616 году), спрашивает у бога Пюрина (Πυρήνος) через оракула об исходе битвы.

Других письменных источников о наличие у славян бога с таким именем нет, из чего можно предположить, что если Перун и был общеславянским божеством, то в глубокой древности. О чем свидетельствует его сохранившееся, правда, искаженное имя у пруссов, где Перкунс — бог грозы. И, похоже, именно откуда он появился на будущих новгородских землях, ведь на Руси Перун не только бог громовержец, но и покровитель воинов, княжеской власти и династии Рюриковичей.

Славяне и готы

Следующие письменные известия о будинах-борисфенитах относятся уже к четвертому — пятому веку нашей эры, если не обращать внимания на краткие и вызывающие лишь споры сообщения Тацита, Птолемея и других римских авторов. Первые достоверные упоминания о славянах имеются только у Прокопия Кесарийского и Иордана, которые называют их племена тремя именами: венеды, склавины и анты.

Первое из этих названий имеет готское происхождение, что подтверждает более поздняя франкская хроника Фредегара, второе искаженное византийцами самоназвание славян (s-lau-os — народ), так как в древнегреческом языке сочетание букв «сл» заменяется на «скл», и третье имя тоже греко-византийское от antios, которое переводится как противный, противоположный, находящийся против или напротив кого-то.

Прокопий Кесарийский пишет: «некогда даже имя у славян и антов было одно и то же. В древности оба эти племени называли спорами „рассеянными“, думаю, потому, что они жили, занимая страну „спораден“, „рассеянно“ отдельными поселками». В отличие от него Иордан выводит эти племена от венетов: «Начиная от места рождения реки Вистулы, на безмерных пространствах расположилось многолюдное племя венетов».

О восточных соседях германцев венетах писал еще Корнелий Тацит в первом веке нашей эры, размещая их между фенами и певкинами (бастарнами). А такому расположению соответствует зарубинецкая культура, основная территория которой совпадает с землями борисфенитов Геродота. Да и время ее возникновения явно связанно с распадом скифской державы в третьем веке до нашей эры и передвижением на восток населения поморской археологической культуры.

Само же это переселение было вызвано натиском носителей ясторфской археологической культуры создателей пшеворской культуры, обычно отождествляемой с германскими племенами лугиев. Севернее лугиев в то время уже жили готоны (готы) носители оксывской культуры, о которых рассказывается в сочинение Иордана «О происхождении и деяниях гетов» написанное им в середине шестого века.

Но прежде чем перейти к разбору информации о славянах у Иордана надо понять причины исчезновения зарубинецкой культуры в первом веке. В отличие зарубинецских городищ на землях позднезарубинецкой культуры они отсутствуют, что свидетельствует о мирных отношениях с кочевниками или зависимом положении от проживавших южнее сарматов. Отсутствие городищ характерно и для возникшей позднее киевской культуры.

Появившаяся во втором веке киевская археологическая культура уже явно принадлежит славянам, которые приняли участие в формировании вельбарской культуры, обычно отождествляемой с готами. Продвижение готов в Причерноморье по Иордану началось с подчинения соседей вандалов и победы над племенем спалов тоже германцев, судя по упоминанию о тифалах (тайфалах) у Амвросия Медиоланского.

После чего готы появляются в Причерноморье, где в третьем веке возникает черняховская археологическая культура, просуществовавшая до пятого века. В состав державы готов входили не только подчиненные ими германские племена, но и сарматы, фракийцы, славяне. Именно проживавшее севернее готов славянское население киевской культуры было строителями так называемых «Змиевых валов», которые не спасли их от южных соседей.

Присоединил славян-вендов к своей державе в начале четвертого века король остготов Германарих, что стало причиной бегства на север не только славян, но и сарматов о чем свидетельствует появление восточно-литовских курганов принадлежавших явно кочевому населению. Для ранних восточно-литовских курганов не характерно сожжение умерших, присущее западнобалтийским культурам, население которых тоже возводило курганы.

Появление в верховьях Немана степняков вызвало отток населения культуры штриховой керамики, прежде всего, на запад, что повлияло на обряд погребения у возникшей суковско-дзедзицкой культуры. В ее появлении разберемся позже, а сейчас о новом нападении готов на славян случившемся уже после смерти Германариха и покорения остготов гуннами. Вот что пишет Аммиан Марцеллин о событиях относящихся примерно к 375 году:

«XLVIII, 246—248. Известно, что по смерти вождя своего, Германариха, после отделения и ухода везеготов, они (остготы) остались в той же стране, подчиняясь господству гуннов, хотя и тогда Амал Винитар сохранял знаки своей государственной власти. Он хотел подражать доблести деда Вультульфа и, хотя уступал счастьем Германариху, однако возмущался своим подчинением власти гуннов; желая мало-помалу освободиться, от них и стремясь проявить собственную доблесть, он двинул боевую силу в пределы антов и напал на них. В первом столкновении он потерпел поражение, но затем повел дело храбро и ради наводящего ужас примера распял вождя их, по имени Божа, с сыновьями и 70 старшими вельможами, чтобы трупы повешенных как ужасный пример удваивали страх покорившихся».

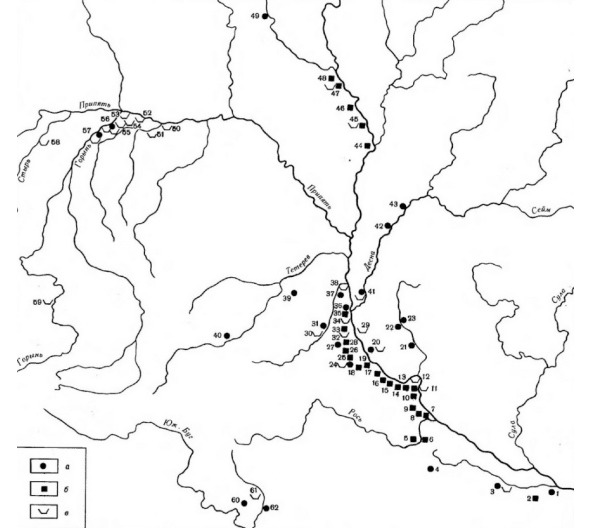

По Иордану анты «сильнейшее из обоих (племен) — распространяются от Данастра до Данапра, там, где понтийское море образует излучину; эти реки удалены одна от другой на расстояние многих передов». Но в шестом веке, когда он это писал, земли между Днестром и Днепром уже занимало население пеньковской археологической культуры.

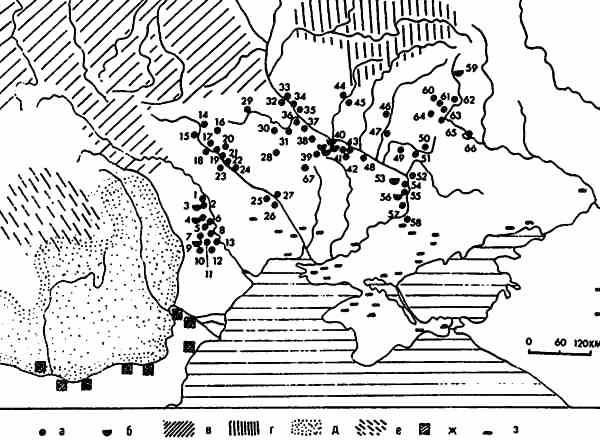

Основные памятники пеньковской культуры: а — поселения; б — могильники. Ареалы: в — пражско-корчакской культуры; г — колочинской культуры; д — ипотешти-кындештской культуры; е — культуры морешти; ж — византийские города и крепости; з — памятники кочевых племен.

Так что во время короля Винитара, лет на сто ранее Иордана, анты все еще именовались вендами, которые в результате нападения остготов бежали на север, где к пятому веку сформировалась пражко-корчакская археологическая культура. Да и само имя Винитара, по мнению немецкого историка Хервига Вольфрама, можно перевести с готского языка Winiþ-arja, как «Победитель венедов».

Гунны и славяне

Гуннская держава сложилась в степях Восточной Европы во втором веке на основе переселившихся из Центральной Азии хунну и сарматских племен. В 371 году гунны покорили алан, после чего в 373 году разгромили остготское государство Германариха и заставили вестготов бежать за Дунай в земли римской империи. Другие германские племена, не пожелав подчиняться гуннам, тоже бежали на запад через Карпатские горы или обходя их с севера.

В отличие от вестготов остготы признали зависимое положение, но их новый король Винитарий напал на славян, чем вызвал недовольство правителя гуннов, из чего можно предположить, что славяне были его союзниками в войне с остготами. Вот что пишет Аммиан Марцеллин: «Но не успел он (Винитарий) продержаться с такою независимостью и года, как вождь гуннов, Баламбер, не стерпел этого и призвал к себе Гезимунда, сына великого Гунимунда. Гезимунд, помня о своей клятве верности, со значительной частью готов был подчиниться власти гуннов. Возобновив, с ним союз, Баламбер повел войско на Винитара».

После гибели в последовавшем сражении Винитария остготы тоже бежали на запад, где присоединились к вестготам, аланам, тайфалам и участвовали в битве при Адрианополе 378 года, в которой погиб император Валент и были вырезаны две трети его армии. Похоже, Римскую империю тогда спасли лишь разногласия среди варварских племен. Вот что об этом написал Амвросий Медиоланский: «Гунны восстали против аланов, аланы против готов, готы против тифалов и сарматов… и это не конец».

Появление гуннов на левобережье Дуная заставило германские племена как-то договариваться с римлянами, получая от них земли для проживания в качестве федератов в Иллирике, Мезии и Паннонии. Подтверждением присутствия гуннов на Дунае является упоминания, начиная с 400 года об их правителе Ульдине. В 406 году гунны выступают как римские федераты и вместе с легионами Стилихона воюют с готами Радагайса.

Судя по всему, именно в эти годы гунны появляются в центральной Европе и вновь подчиняют остготов, а так же герулов, гепидов и другие проживавшие там германские племена. Вместе с ними в Паннонию переселяется часть славян, которых римляне считали рабами гуннов, называя их сербами от латинского — servus — раб. Позже это значение распространилось и на самоназвание славян и его греко-византийское искажение — склавены.

Присутствие в центральной Европе славян подтверждает информация византийского историка и участника посольства к правителю гуннов Аттиле в 448 году Приска Панийского. Он пишет: «в селениях отпускали нам в пищу — вместо пшеницы — просо, вместо вина, так называемый у туземцев медос. Следующие за нами служители получали просо и добываемое из ячменя питье, которое варвары называют камос».

Причем переселение славян в центральную Европу было явно массовым, о чем свидетельствует тот факт, что даже после распада гуннской державы они продолжали там жить. Во время гуннского владычества славяне начали заселять и покинутые германскими племенами земли расположенные севернее карпатских гор. Ранее эта территория относилась к пшеворской культуре, которую в пятом веке сменяет суковско-дзедзицкая археологическая культура.

Происхождение этой культуры как уже рассказывалось связано с готскими походами в 4 веке против славян или венедов, как они их называли, и переселением носителей культуры штриховой керамики в междуречье Буга и Вислы. Только так можно объяснить, почему у населения суковско-дзедзицкой культура погребальные памятники тоже не известны в отличие от почти одновременной с ней пражско-корчакской культурой. А ведь погребальный обряд считается самым устойчивым этническим признаком.

Новый поход готского короля Винитара против славян вынуждает носителей этих культур переселяться далее на запад. Прежде всего, это касается населения суковско-дзедзицкой археологической культуры окончательно сформировавшейся в междуречье Вислы и Одера. Способствовали продвижению славян на запад и походы туда союзных им гуннов, о чем свидетельствует состав армий Аттилы и его противников в битве на Каталаунских полях в 451 году.

Сражение под современным городом Труа не принесло победы ни одной из сторон и закончилось с огромными для них потерями, что вынудило Аттилу покинуть Галлию. В 453 году он еще раз туда вторгся, но после сражения с аланами и вестготами на реке Луаре снова был вынужден отступить. В том же году Аттила скончался, а созданная им империя вскоре распалась и покоренные гуннами народы обрели независимость, это касалось и оказавшихся в центральной Европе славян.

Восточные ободриты

Ободритами франки называли часть племен суковско-дзедзицкой культуры, сами же славяне так себя не называли, во всяком случае, изначально. О франкском происхождении этого названия свидетельствуют «Анналы королевства франков», где под 824 годом написано: «Кроме того он позволил, чтобы тотчас же пришли послы ободритов, которые повсюду называются преденецентами и, будучи соседями болгар, населяют прилегающую к Дунаю Дакию».

Но в тех же анналах под 823 годом рассказывается о войне восточных ободритов с вильцами (велетами), месторасположение которых не имеет никакого отношения к Дунаю и приграничным с болгарами землям. Из чего выходит, что франки так называли три славянских племени: ободритов своих северных соседей, восточных ободритов из списка «Баварского географа» соседей вильцев (велетов) и придунайских ободритов — преденецентов.

Как уже говорилось, суковско-дзедзицкая культура сформировалась в пятом веке на покинутых восточногерманскими племенами землях. Для ее населения была характерна неорнаментированная лепная керамика, срубные жилища и не фиксируемый на сегодня археологически обряд погребения. К тому же наличие на раннем этапе неукреплённых селищ свидетельствует об отсутствие серьезных угроз.

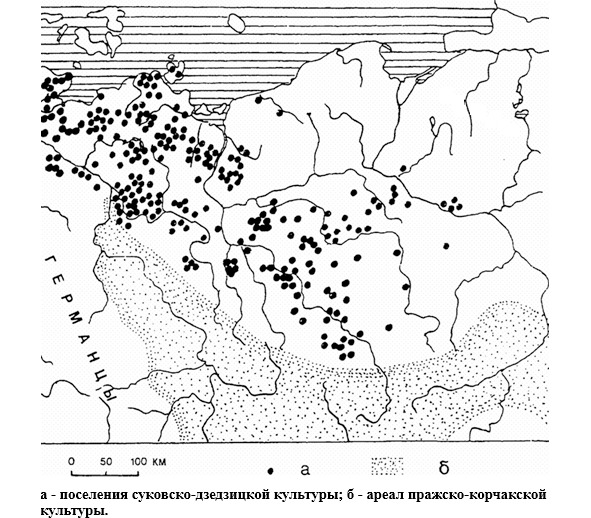

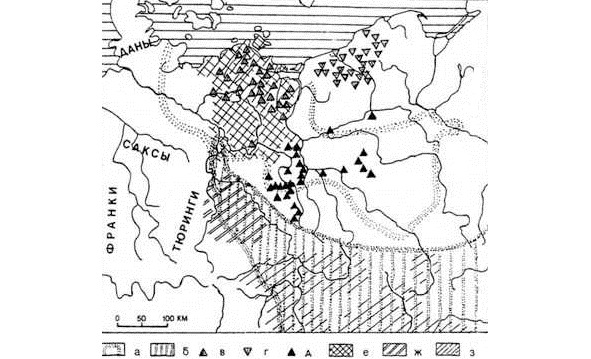

Проблемы для ее населения начались позже с продвижением на север славянских племен пражско-корчакской археологической культуры в шестом — седьмом веках. Особенно когда в низовьях Одера появляются носители фельдбергской археологической культуры, для которых было характерно сооружение круглых городищ, где могли проживать до тысячи человек. Занятая ими к 8 веку территория четко соответствует расселению велетских племен, которых франки называли вильцами.

Переселение их на Одер было связано с появлением авар, которые в 565 году обогнув с севера Карпатские горы, совершили набег на Тюрингию и Галлию. А чуть позже они создали в центральной Европе аварский каганат, подчинив проживавшие там славянские племена, что и вызвало бегство части из них на юг и север. Южное происхождение велетов подтверждает керамика, изготовлявшаяся на гончарном круге и крепости напоминавшие аварские хринги.

Появление велетских племен в низовьях Одера вынудило часть прожившего там населения суковско-дзедзинской культуры уйти далее на запад и восток. История ободритов, западных соседей велетов, немного известна из латинских текстов, так как они были союзниками франков, а позже входили в состав империи созданной Карлом Великим. А вот их восточные соплеменники для нас полная загадка, хотя «Баварский географ» записал, что восточные ободриты имели более ста городов.

Археологические данные свидетельствуют, что суковско-дзедзинские памятники в восточном Поморье сменяет кендзинская культура 7-го — первой половины 8 века. Причем для второй половины 8 — первой половины 9 века там получает хождение керамика Бардыского и Волинского типа. Что говорит о самостоятельном развитии этого региона.

в. — фельдбергская археологическая культура.

г. — кендзинская культура.

Судя по всему, к началу девятого века восточные ободриты даже отвоевали земли в низовьях Одра. В «Анналах королевства франков» есть упоминание о гибели короля велетов Люба воевавшего с ними в начале 9 века. Это известие подтверждает, что племена велетов и восточных ободритов были соседями и наличие у последних власти способной объединить народ и победить велетов.

К сожалению, кроме этих сведений мы располагаем только работой жившего в 1611—1686 году И. Ф. Хемница «Родословная герцогов Мекленбургских» написанной им по утраченным средневековым источникам. Там упоминается, что у короля ободритов Радегаста правившего до 664 года был сын Радегаст, который княжил на острове Рюген. По-видимому, остров оставался ободритским и после вытеснения их велетами с Одера, из-за чего между племенами укоренилась длительная вражда.

Так что, похоже, именно выходцы с острова Рюген или ругов объединили восточных ободритов для отражения натиска велетов, являясь связующим звеном между восточными и западными соплеменниками. Так же можно предположить, что проживавшее в восточном Поморье население, называло выходцев с острова не ругами, а рузами. О переходе звука «г» в «з» зафиксированного в летописях уже говорилось.

Отождествление восточных ободритов из списка «Баварского географа» и «Анналов королевства франков» с русами позволяет многое объяснить. Прежде всего, почему арабским авторам известны лишь купцы русов, и кто такой народ «Рос», отправивший в 838 году посольство в Константинополь. Надо просто принять факт, что появившиеся в Поморье славяне ободриты не могли не застать там остатки кельто-германских племен лемовиев, варинов и тех же ругов.

Изначальная Русь

(время 450 — 790 годы)

Ругиланд

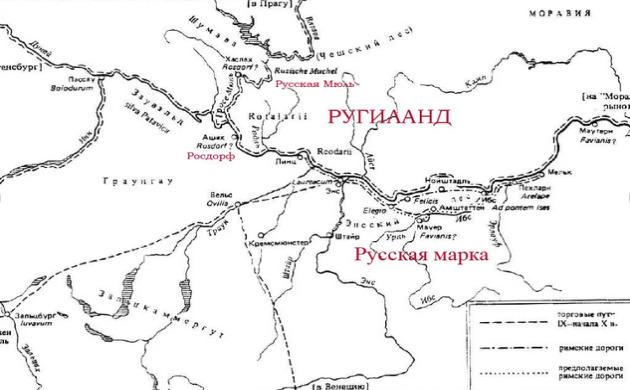

История позабытой Руси неразрывно связана с Балтийским Поморьем и начинается она в седьмом веке, но для понимания происходящих позже событий следует рассказать и о более древнем времени, когда руги проживали на берегах Дуная. Переселились они туда в начале пятого века или даже раньше, судя по упоминанию ругов в «Веронском Списке». Но в любом случае к середине пятого века руги уже были покорены гуннами, войдя в состав созданной теми державы.

Именно в таком статусе они участвуют в битве на Каталаунских полях во время похода Аттилы в Галлию, а после его смерти уже сражаются с гуннами на реке Недао в 454 году, что свидетельствует о проживании ругов на берегах Дуная. Там с уходом потерпевших поражение гуннов в Причерноморье возникло несколько королевств: остготов в Паннонии, севернее его скиров, свевов и герулов; в Дакии расселились гепиды, а на севере римской провинции Норик — руги.

Об истории королевства ругов на Дунае есть упоминания в «Житие святого Северина» написанного Евгиппием и у других латинских авторов. Первым известным королем ругов был Флаккифей, воины которого участвовали в сражении свевов и их союзников при реке Болии в 469 году против остготов. Но, несмотря на поражение противников остготов, государство ругов продолжило существование, как-то договорившись с победителями, в отличие от королевств скиров и свевов.

А вот сын Флаккифея Фелетей допустил роковую ошибку, разорвав союз с Одоакром, который нанес упреждающий удар, и в 487 году напал на Норик, разбив войско ругов у Венского Леса. Фелетей и его супруга Гизо оказались в плену и были казнены в Италии, а ругов возглавил их сын Фредерих. Но он тоже отказался покоряться Одоакру, и на следующий год королевство Ругиланд перестало существовать, а сами руги присоединились к королю остготов Теодориху Великому.

Но руги не исчезают бесследно, как многое другие германские племена, они упоминаются Прокопием Кесарийским: «Эти руги являются одним из готских племён, но издревле они жили самостоятельно. Когда первоначально Теодорих объединил их с другими племенами, то они стали числиться в среде готов и вместе с ними во всем действовали против врагов. Они никогда не вступали в браки с чужеземными женщинами и благодаря этому несмешанному потомству они сохраняли в своей среде подлинную чистоту своего рода».

В 541 году руги провозгласили своего соотечественника Эрариха королём готского королевства в Италии, после убийства прежнего короля Ильдебада. Процарствовав 5 месяцев, Эрарих был убит, и на освободившийся престол взошёл гот Тотила, после чего письменные упоминания о ругах исчезают, что не скажешь о них самих, судя по древнему названию сербской области — Рашка.

Появление этого названия связано со славянами, бежавшими за Дунай в земли восточно-римской империи после захвата его левобережья в 568 году аварами. И объясняется оно палатализацией согласных звуков в славянских языках, правда, почему-то в примере: друг — дружок, дружно обычно отсутствует продолжение — друзья, где «г» напрямую переходит в «з». Именно такое смягчение произошло с именем ругов на побережье Балтийского моря и у славян Византийской империи.

Характерно оно и для северо-дунайских земель, о чем свидетельствует перечисление у «Баварского географа» названий живущих восточнее франков племен, таких как Sebbirozi, Attorozi, Uuilerozii, Zabrozi, Chozirozi, в которых присутствует искаженное имя ругов. Только после появления в центральной Европе мадьяр названия этих племен исчезают, зато в венгерских источниках и «Житии Конрада, архиепископа Зальцбургского» имеются упоминания о «Русской марке».

Кстати, сын короля венгров Иштвана Первого Имре в некоторых источниках именуется «русским герцогом», но скорей всего это название имеет общее происхождение с «русской маркой» и относится к восточной марке франков, находившейся на землях бывшего Ругиланда. Несмотря на короткое существование на Дунае королевства ругов память о нем сохранялась еще долго, благодаря «Житию святого Северина» и мраморной плите из катакомб «монашеской Горы».

Правда, в тексте Одоакр почему-то назван королем рутенов, да и упомянутый там год противоречит другим источникам: «Года Божьего 477 Одоакер, король рутенов (латин. Odoacer Rex Rhutenorum), а также гепидов, готов, унгар и герулов, выступая против церкви Божией, Благочестивый Максим с его 50 учениками, что молились с ним в этой пещере, за исповедание веры жестоко мучен и сброшен вниз, а провинция Норикум мечом и огнём опустошена».

Заканчивая рассказ о Ругиланде или дунайской Руси надо еще упомянуть о чешском названии Австрии — Ракусы и уходе части герулов на север после поражения от лангобардов в 508 году. К тому времени многие германские королевства в центральной Европе уже исчезли, но те, кто считал себя свеями, скирами или ругами еще жили, и нельзя исключать, что они присоединились к отправившимся на север и далее в Скандинавию герулам.

Именно в это время в археологии Швеции начинается Вендельский период, который в Норвегии называют эпохой Меровингов, а в Дании младогерманским железным веком. О связях этих территорий с центральной Европой свидетельствуют захоронения в курганах, римские золотые монеты, украшения, новые технологии и стремена. А переселение в Скандинавию ругов, скорей всего, с Балтики подтверждает появление в южной части будущей Норвегии области Rogaland — земли ругов.

Остров ругов

«Тождество ругов и русов не гипотеза и даже не вывод, — считал историк А. Г. Кузьмин. — Это лежащий на поверхности факт». Однако не он ни кто другой не сделали следующий шаг, и не заявили о существование изначальной Руси на южном берегу Балтийского моря. По-видимому, очень трудно выступать против ставших уже непререкаемой истиной заблуждений, даже если они противоречат очевидным фактам.

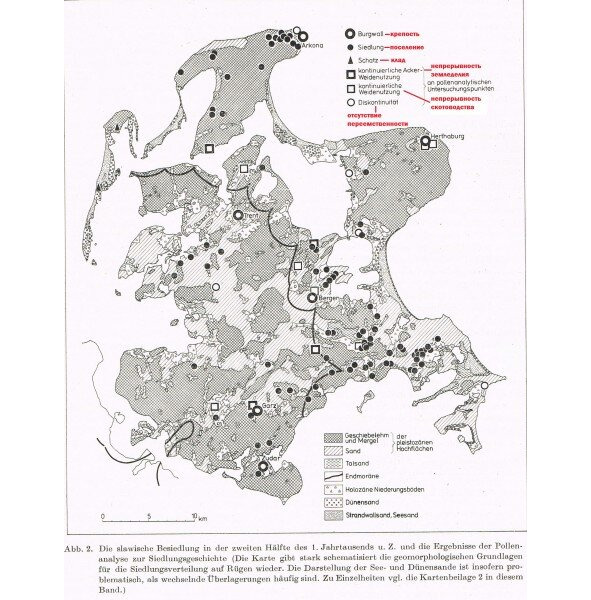

История русов начинается с появления на острове Рюген в шестом веке носителей суковско-дзедзицкой культуры, которую отождествляют со славянами. Причем на основании пыльцовых анализов проведенных немецкими исследователями установлена непрерывность использования там пахотных полей, что предполагает несомненную встречу славянских переселенцев с проживавшими на острове германцами.

Правда время этой встречи вызывает споры связанные с отсутствием на острове находок относящихся к 6—7 векам, как с типично германской, так и суковско-дзедзицкой керамикой. Но даже если встреча произошла позже это не столь важно, в отличие от факта незначительности там фельдбергской керамики, что свидетельствует об ошибочности причисления острова, к этой археологической культуре обычно отождествляемой с велетами.

Даже если германское население жило там до 8 века, оно не могло без помощи ободритов, как франки называли западную часть славян суковско-дзедзицкой культуры, отстоять свою независимость. Важнее понять, кто проживал на острове до появления славян и что переселенцы называли их ругами или точнее рузами. А это подтверждается появлением имени руан или ран лишь в «Деяниях саксов» Ви́дукинда Корвейского относящихся к середине 10 века и тем, что другие германские источники называли население Рюгена ругианами.

Впервые руги упоминаются в сочинении Корнелия Тацита «О происхождении германцев и местоположении Германии», где сообщается: «далее у самого океана (живут) ругии и лемовии». На южном берегу Балтики размещает ругов и Клавдий Птолемей, правда, называя их ругиклеями. Так что после переселения ругов на юг какая-то их часть могла остаться на родине и с ними встретились появившиеся в шестом веке славяне-ободриты.

Вторжение тогда же в центральной Европе авар вызвало среди славян новые переселения. Затронули они, и земли суковско-дзедзицкой культуры в низовьях Одера, куда приходят племена велетов носителей фельдбергской археологической культуры. Как уже писалось, переселялись они большими сплоченными коллективами строя круглые крепости, что вряд ли нравилось местному населению.

Именно к этому времени относится начало вражды между племенами, о чем упоминается в «Анналах королевства франков», заставившей ободритов объединиться. Первым их королем по «Генеалогии герцогов Мекленбургских» Иоганна Хемница (1611–1686 гг.) был правивший до 664 года Радегаст, сын которого с таким же именем княжил на острове Рюген, связующем звене между ободритами и их восточными соплеменниками.

Хемниц так же упоминает, что другие сыновья Радегаста тоже правили в Поморье. Но судя по всему, именно островитяне, которых восточные ободриты звали рузами, помогли им отбиться от велетов. И ключевыми участниками той войны были руги, о чем свидетельствуют следы присутствия в крепости Барды (сравни ее название с городом Бардовик на реке Ильменау левом притоке Эльбы) германского населения и где были найдены одни из самых ранних арабских дирхем 786—814 годов.

Руги-рузы объединили восточных ободритов, создателей в восточном Поморье кендзинской археологической культуры 7-го — первой половины 8 века. А столицей князей рузов, вероятнее всего, было городище Колобжег-Будзистово на берегу реки Парсенты, в низовьях которой добывалась соль, приносившая в казну неплохой доход.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.