Бесплатный фрагмент - Прыжок во времени. От теории к практике

Книга первая

«Симфония времени»

Глава 1 Время как физическая величина

Что такое время? Каждый день мы сталкиваемся со временем; смотрим на часы, назначаем встречи, ждём выходных. Мы чувствуем течение времени постоянно: минутами ожидание тянется долго, а счастливые часы пролетают незаметно. Время пронизывает всю нашу жизнь, но задумывались ли вы, что именно мы называем временем?

Мы не можем потрогать или увидеть его непосредственно — лишь чувствуем, как сейчас превращается в прошлое, а будущее становится настоящим. Тем не менее, время поддаётся измерению, и человечество изобрело множество способов отсчитывать его течение.

Измерение времени — от тиков часов к вибрациям атомов

Ответ на вопрос о том, как мы измеряем время, может показаться очевидным. Мы делаем это с помощью часов. Однако, когда мы говорим, что измеряем время, мы имеем в виду нечто абстрактное. Время для ученых не обладает физическими свойствами, и является только параметром. Измеряются лишь временные интервалы — промежуток между двумя событиями.

На протяжении всей истории человечества люди использовали различные способы для измерения времени, например, ориентировались на восход и закат солнца, а также на фазы луны. Часы эволюционировали от солнечных, песочных и водяных до более точных маятниковых и кварцевых. Сегодня, когда нам нужно узнать текущее время, мы смотрим на свои наручные часы или на цифровые на компьютере или телефоне.

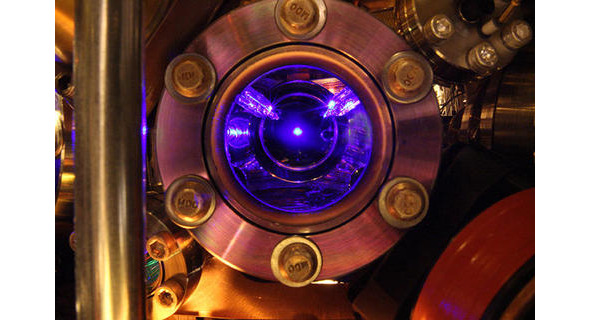

Сегодня эталоном времени стали атомные часы — это невероятно точные приборы. Самые точные из этих часов показывают время с погрешностью в одну триллионную секунды в год. Для сравнения: погрешность ваших кварцевых наручных часов может составлять около 15 секунд в месяц.

В них время отсчитывается не маятником, а колебаниями атомов. Например, один из стандартов времени основан на атоме цезия-133: международная секунда определена как промежуток, за который атом цезия совершает 9 192 631 770 колебаний между двумя энергетическими уровнями. Иными словами, современные учёные договорились считать: если некий процесс (колебание электромагнитного излучения, поглощаемого цезием) повторился свыше 9 миллиардов раз, то прошла всего лишь 1 секунда.

Внутри этих часов электромагнитные волны воздействуют на скопление атомов цезия, которые поглощают это излучение и совершают «квантовый скачок» в другое энергетическое состояние. Но этот скачок происходит только тогда, когда атомы поглощают волны определённой частоты — количества волновых циклов в секунду. Операторы атомных часов знают, что они настроили свои часы на нужную, или «резонансную», частоту, когда обнаруживают максимальное количество атомов, переходящих в другое энергетическое состояние.

Это поразительно — время фактически связывается с вибрациями! Измеряя такие немыслимо быстрые циклы, люди смогли добиться огромной точности хронометража. Для сравнения: обычные наручные часы могут отставать или спешить на секунды в месяц, тогда как атомные часы за миллионы лет не ошибаются ни на долю секунды. Таким образом, время вошло в науку как строго определённая количественная сущность, хотя в повседневности мы продолжаем воспринимать его скорее интуитивно.

Атомные часы произвели революцию в определении времени. Эти поразительно точные устройства влияют на жизнь каждого человека на Земле и помогают нам синхронизироваться, где бы мы ни находились. Они делают возможными такие меняющие мир технологии, как GPS, и помогают учёным исследовать самые глубокие тайны Вселенной.

Использование атомного времени — одно из самых прекрасных и впечатляющих достижений человечества!

.

Источник: группа Ye и Брэд Бэксли, JILA

В настоящее время для точности измерения времени используют атомы цезия. Самые точные из этих часов показывают время с погрешностью в одну триллионную секунды в год. Для сравнения: погрешность ваших кварцевых наручных часов может составлять около 15 секунд в месяц.

Время как четвёртое измерение

Помимо того, что время измеряется часами, оно ещё и играет особую роль в современном научном мировоззрении. Вы, конечно же, слышали выражение «четвёртое измерение». Обычно три измерения — это простор нашего пространства (вверх-вниз, вперёд-назад, вправо-влево). Физики добавили к ним время как четвёртую координату, образуя ткань пространства-времени. Любое событие можно определить не только местом, где оно произошло, но и моментом времени. Время в классической физике считается чем-то вроде невидимого фона, на котором разворачиваются все события.

Великий ученый Исаак Ньютон так и писал: «Абсолютное, истинное и математическое время само по себе протекает равномерно, не завися ни от чего внешнего…». Иначе говоря, по Ньютону, время — это некая универсальная река, текущая везде одинаково и неизменно. Эта идея интуитивно понятна: ведь наши часы (если они качественно сделаны) идут одинаково и сегодня, и завтра, и в любом месте на Земле. Долгое время казалось очевидным, что время течёт равномерно и одинаково для всех.

Однако представление о времени как о равномерном и независимом от всего потоке оказалось слишком упрощённым. Реальность намного интереснее. В начале XX века выяснилось, что у «реки времени» нет заранее заданного единого течения. Альберт Эйнштейн, формулируя свои революционные теории относительности, показал: то, как протекает время, зависит от обстоятельств. В разных «местах» и у разных наблюдателей оно может идти по-разному!

Это звучит как научная фантастика, но подтверждено множеством экспериментов. Если один человек будет путешествовать на космическом корабле с около световой скоростью, а другой останется на Земле, при встрече первый окажется моложе второго — для путешественника время шло медленнее. Часы на быстро летящем самолёте отстают по сравнению с такими же часами на земле. Даже на вершине высокой горы время идёт чуточку быстрее, чем у подножия — потому что чем слабее гравитация, тем меньше она «тормозит» ход часов.

Эти эффекты называются релятивистским замедлением времени, и в повседневной жизни мы их не замечаем, потому что они очень малы на обычных скоростях. Но для точной науки и техники они крайне важны.

Например, система GPS, которую мы используем для навигации, корректирует показания времени на спутниках с учётом того, что их ход часов идёт иным темпом, чем на Земле. Иначе спутники и наземные приемники рассогласовались бы, и определять положение было бы невозможно с нужной точностью. Получается, что временем можно «манипулировать», если понимать под этим словом изменение его хода.

Разумеется, человек не волшебник — мы не можем ускорять или замораживать время по желанию. Но природа сама делает это в экстремальных условиях: очень большие скорости или массивные объекты вроде планет и звёзд меняют течение времени. Выходит, время — гибкая, податливая характеристика мира, а не жёсткая сцена, как думали во времена Ньютона.

Этот неожиданный вывод научного прогресса заставляет нас взглянуть на природу времени по-новому. Если течение времени не абсолютно, то что же определяет его скорость? Почему время в разных ситуациях ведёт себя по-разному?

Открытые вопросы и новые идеи

Современная наука достигла огромных успехов в описании времени. Теория относительности научила нас предсказывать, как изменятся часы в любых условиях движения и гравитации. Квантовая механика — другая великая теория — оперирует временем при описании микромира, хотя обращается с ним иначе (в квантовых уравнениях время зачастую просто фиксированный параметр, а не динамическая величина).

Главная проблема в том, что пока не существует единой теории, которая объединила бы взгляды на время в космосе (по Эйнштейну) и время в мире элементарных частиц. Две величайшие физические теории — квантовая физика и общая теория относительности — до сих пор разделяют ответственность за время: каждая описывает свой аспект, и порой эти описания трудно совместить. Для учёных время остаётся во многом загадкой. Именно поэтому появляются новые гипотезы и подходы, стремящиеся расширить наше понимание этой неуловимой сущности. Но кто знает, может наша гипотеза времени, которая будет представлена для тебя, уважаемый читатель, в следующей книге этого сборника более подробно, согласует и объединит эти два «несговорчивых» направления в науке.

Мы предлагаем читателю взглянуть на время под необычным углом: через призму вибрационной теории. Это попытка образно и научно представляет время как некое колебание, пронизывающее наш мир. Такой подход поможет связать воедино разные явления — от тиканья часов до искривления времени возле чёрной дыры — языком частоты и ритма.

В следующих главах мы подробно поговорим о том, как время можно уподобить музыке, из каких «нот» и слоёв состоит течение времени и можно ли настроиться на волну прошлого или будущего, для манипуляций временем.

Нас ждёт увлекательное путешествие, где строгие научные факты будут переплетаться с наглядными примерами и аналогиями. Пора взглянуть на часы под новым углом и услышать в их тиканье не просто звук механизма, а эхо великой симфонии времени, без которой этот мир просто не имел бы ни единого шанса на существование.

Глава 2

Откуда началось: видеть мир колебаниями

Мой путь к теории стартовал не в лаборатории. Я увидела фильм о слепом мальчике (название фильма не помню), который играл в волейбол со здоровыми детьми. Для него движения мяча по траектории, площадка, голоса — всё воспринималось в виде вибраций, ритмов и музыки, которые он «видел» кожей и слухом. Я прониклась каждой клеточкой своего сознания этой истории, и это потрясение навсегда изменило мое видение мира.

Этот опыт стал поворотным в моей судьбе: я тоже начала рассматривать мир как систему колебаний, я стала слышать музыку в каждом услышанном слове.

Если мы описываем звук, свет, даже состояние мозга частотами и спектрами — то и время имеет вибрационную природу, так как является неотъемлемой частью этого мира. Это не просто счётчик событий, а энергетическое поле колебаний, присутствующее повсюду, и скорее всего время предшествовало началу зарождения Вселенной и задало ритм и энергию этому миру.

Сложность масштабов: от фемтосекунды до космических циклов

Природа звучит во всех регистрах: в микромире — фемтосекундные колебания молекул и атомов (единица измерения времени, которая представляет собой одну квадриллионную часть секунды, то есть 0,000000000000001 секунды); в человеческом масштабе — нейронные ритмы, циркадные часы, сезонные циклы; в геофизике — приливы, пульсации магнитосферы; в космосе — пульсары (космический источник радио-оптического, рентгеновского и гамма-излучений, приходящих на землю в виде периодических всплесков), орбитальные периоды, медленное дыхание галактик. Эти ряды не просто сосуществуют — они накладываются, образуя узор, который мы и называем течением времени, это как волны у берега моря, которые налетают, пересекаются и обгоняют друг друга. Холодное течение чаще всего бывает внизу, теплое — вверху. Так возникает понятие слоёв: низкие «басовые» процессы задают фон, поверх которого живёт «мелодия» быстрых.

Приняв такую оптику, легче понять и аномалии — места, где слои сходятся в опасно точный унисон. Именно поэтому следующая сцена — рассказ о Бермудском треугольнике — появляется здесь не ради сенсации, а как художественно-научный пример резонанса.

Бермудский треугольник

В сумерках Саргассово моря всё звучит иначе. Волны не столько бьются, сколько дышат и, кажется, что вода натянута, как струна — тронь её, и океан отдастся низким гулом. Позже лётчики рассказывают о тишине, которая не равна отсутствию звука: радио шипит без помех, приборы горят зелёным, а в кабине слышен тонкий писк — словно кто-то незримый держит камертон рядом с виском. Стрелка секундомера вдруг перестаёт течь, а затем, опомнившись, делает два быстрых шага, будто наверстывает пропущенное.

Моряки шепчутся о «немом шторме»: паруса висят тряпками, ветра нет, а палуба дрожит, как от далёкого удара барабана. В такие ночи компас не вертится, а колеблется, — не в плоскости, а будто в глубину, реагируя не на север, а на незримый уклон времени. Из тумана выплывает баркас, весь в солёной муке, — и исчезает, как подёрнутая рябью фотография. Истории ходят настойчивые: кто-то возвращался с хронометрическим «минус сорок минут», хотя маршрут занял положенные три часа; кто-то клялся, что слышал в пустоте гул двигателя, которого ещё не изобрели.

Если слушать этот угол Атлантики не глазами, а ушами, он кажется полостью — резонатором, где сходятся ритмы ветра, течений, магнитных струй и электрических фронтов. В такие совпадения среда становится смычком: дёрнет — и натянутые волокна времени отвечают. Там, где слои реальности трутся друг о друга, возникает не трещина, а смещение фазы — мгновение съезжает, как игла на виниловой пластинке на соседнюю дорожку. И корабль, не меняя курса, оказывается не там и не тогда, куда рассчитывал попасть. В моём языке это звучит так: треугольник — не географическая ловушка, а временная яма, пойманная в резонанс.

У каждого региона — свой тембр, но тут бас Вселенной сливается с высоким визгом локальных бурь, и партия получается опасно громкой. Представьте, как на репетиции оркестра одна нота вдруг делает весь зал пустым — воздух становится плотнее, часы на стене опаздывают ровно на вдох, а потом торопятся, путаясь в долях.

Что мы имеем фактографически? Архивы полны отчётов, противоречий, заблуждений и совпадений — ткань, из которой обычно шьют легенды. Но легенды — это тоже измерения, только человеческие: в них накапливается статистика удивления.

Научному уху мало удивления — ему нужны числа. Поэтому однажды над этой водой поднимут гроздья атомных часов, связанные лазерным светом; проведут кабели чувствительных магнитометров; расставят буи, слушающие океан, как доктор фонендоскопом. И если здесь действительно стоит временной камертон, мы услышим, как он бьёт.

А пока — слышим истории. И в каждой из них есть общее место: мгновение, которое «сорвалось с места» и вернулось другим. Возможно, это всего лишь шум. А может быть, это тот самый гул, с которого начинается мелодия времени.

Мини-практикум для читателя: «Увидеть время как звук»

Попробуйте устроить домашний опыт со слушанием мгновения. Возьмите непрерывный бытовой шум — вентилятор, улицу за окном — и постройте простой спектр на телефоне. Вы увидите, что «тишина» состоит из множества частот. Затем уберите прибор и прислушайтесь к себе: к дыханию, шагу, ритму чтения. Момент перестанет быть точкой и превратится в узор музыки.

Во второй пробе поставьте метроном на 60 ударов в минуту и почитайте десять минут: сначала с метрономом, затем в тишине. Отметьте, где «время тянулось», а где «летело». Вы обнаружите, что структура окружающих ритмов меняет субъективный темп.

Наконец, найдите в быту стабильный тон — например, сетевой гул. Сравните «удары» секундомера с этим непрерывным тоном. Связь «секунда ↔ колебания» станет буквально слышимой: время — это счёт, а счёт рождается из вибрации.

Научная честность: где факты, а где гипотезы

Есть твёрдые опоры: современная метрология определяет секунду через атомные колебания; теория относительности предсказывает и подтверждает неравномерность хода времени в зависимости от скорости и гравитации; в природе и в организме человека господствуют ритмы, измеримые и воспроизводимые. На этом фундаменте мы строим собственную картину.

Есть и гипотезы этой книги: время как поле с многослойной структурой; «вибрационные подписи» событий; возможная резонансная настройка сознания на временные слои; локальные аномалии как временные резонаторы. Мы высказываем их не как догмы, а как проверяемые идеи.

Главный критерий честности — предсказуемость и возможность опровержения: гипотеза ценна ровно настолько, насколько она рискует ошибиться при встрече с экспериментом.

Зачем всё это: практическая перспектива

Если время — поле, у него должны быть измеримые признаки. В следующих главах мы обсудим, как искать «окна частот» и фазовые сдвиги, по которым распознаются слои; как проектировать «временной камертон» — управляемый источник колебаний, способный синхронизировать системы: от биоритмов в медицине до сверхстабильных сетей времени в технике. Любая инженерия резонанса требует осторожности: усиливая один регистр, легко задеть другой. Поэтому вместе с возможностями мы будем описывать и протоколы безопасности — на языке частот, амплитуд и допустимых спектров воздействия.

Глава 3

Вибрационная подпись мгновения

От аккорда — к подписи

В первой главе мы услышали время как музыку мира: темпы, ритмы, обертоны. Теперь сделаем следующий шаг. Если мгновение — это аккорд, то у каждого аккорда есть подпись: частотно-временной рисунок, по которому его можно отличить от всех других. Подпись не живёт в одной «ноте» — она разлита в звуках, вибрациях, электромагнитном шуме, микросейсмике, дыхании и шагах людей, в мерцании света и дрожании проводов высоковольтной линии. Это не поэзия, а попытка трезво описать происходящее: каждое событие разворачивается внутри поля колебаний и оставляет спектральный след.

Что такое подпись мгновения — рабочее определение

Мы будем понимать подпись как совокупность измеримых величин: частоты (что звучит), амплитуды (насколько громко), фазы (как сдвинуты волны друг относительно друга), а также их динамику во времени. В инженерном языке это — спектр и спектрограмма; иногда полезны автокорреляция и кепстральный анализ (поиск периодичностей в самом спектре). В человеческом языке — это «тембр» мгновения. Подлинная подпись включает многоканальность: звук, виброускорения, электромагнитный фон, световую пульсацию, температурные микроколебания, работа бытовых приборов, радиолокация и т. д. Чем шире диапазон чувств, тем богаче портрет.

Подчеркнём главное: подпись — не мистический «отпечаток», а описание состояния среды в конкретном месте и моменте. Она исчезает, как только заканчивается момент, но может быть записана и сравнима с другой, и это открывает дорогу к «настройке» на эпохи.

Источники подписи: от пола комнаты до ионосферы

Каждое место звучит. Дом даёт гул сети и холодильника, шорох вентиляции, шаги соседей, собственный импульс вашего сердца, слышимый через кость. Город добавляет ритмы транспорта, работу светофоров, пульсации базовых станций связи. Земля под ногами непрерывно дрожит — микро-сейсмика приносит далекие океанские волны и локальные резонансы построек, под ноги давит геомагнитные колебания движения в плазме ядра Земли. Небо сверху посылает медленные «вздохи» ионосферы и всплески грозовой активности. Всё это складывается во фон эпохи — общий шумовой климат — и в событийный сигнал — то, что делает момент неповторимым.

Ватерлоо как образ читаемой подписи

«Представьте: ДНК Наполеона при Ватерлоо — не в генах, а в вибрациях. Это резонанс пушечных ядер, ритм марша Старой Гвардии, электромагнитный шум грозы над полем боя… Считать эту подпись — значит услышать саму историю».

Образ точен по духу: подписывается не человек, а мир вокруг него. Пороховой дым густит воздух и меняет акустику; тысячи шагов укладываются в маршевый метр; влажная трава глушит высокие частоты; тяжёлые ядра задают инфранизкую трель в земле; грозовые разряды рисуют на спектрограмме зазубренный гребень. Даже пауза — звучит. Если бы у нас был массив записей тех дней во всех диапазонах, мы могли бы восстановить «партитуру Ватерлоо» и сравнить её с партитурами других битв, городских праздников или пустынных рассветов. Так работает идея подписи: не миф, а метод сравнения состояний.

Как рождается подпись: рассказ без формул

Сначала — сбор. Мы берём несколько каналов: звук; вибрации (акселерометры); магнитное поле (магнитометры), электрическое (частотомеры); свет (фотодатчики); иногда — температуру и давление. Каналы синхронизируются точным временем, потому что подпись — это узор синхронности. Затем — окно: короткий срез, например, 10–30 секунд, чтобы поймать «дыхание» момента. Мы раскладываем его по частотам — получаем спектрограмму, где время идёт горизонтально, частота — вертикально, а интенсивность видна как яркость.

Дальше — слои. Низкие частоты — «бас» (колебания здания, море, отдалённые грозы). Средние — «тело» (речь, шаги, техника). Высокие — «искра» (шорохи, треск, мелкая механика). Мы фильтруем и нормируем, чтобы сравнение было честным: сильный ветер не должен «перекричать» тихий, но характерный мотив. В финале — сопоставление: мы меряем, насколько два узора похожи. Если похожи сильно — это либо то же место и обстановка, либо другая среда, но с удивительно схожими источниками. Но нужно понимать, что каждая вибрационная подпись — это мгновение, и оно уникально, как отпечаток пальца.

Мини-опыт: слепок комнаты

Поставьте телефон на стол. Запишите 30 секунд «тишины» утром и 30 секунд вечером. Постройте спектрограммы (любой простой анализатор подойдёт). Утром вы увидите ровный «пол» сети и редкие всплески улицы; вечером поднимутся низкие частоты — дом загудит от лифта, заговорят трубы, появится «зерно» разговоров. Это и есть подпись комнаты, и она меняется вместе с миром. Повторите через неделю — и получите подпись недели. Ради таких наблюдений мы и пишем эту книгу: чтобы научиться слышать время у себя дома.

Настройка на эпохи: идея и осторожность

Считать подпись — полдела. Вторая половина — попробовать воспроизвести её. Изменится ли наше восприятие времени? Вероятно, да: субъективный темп зависит от структуры стимулов. Изменится ли сам ход времени? Современная физика говорит: нет, пока вы не меняете скорость и гравитацию. Но в многоуровневой модели остаётся пространство для резонансов: внутренние ритмы могут настраиваться на внешний фон так, что время для нас перестанет быть «прозрачным» и обретёт фактуру эпохи.

Здесь граница между экспериментом сознания и физикой должна оставаться яркой. В данной книге мы не обещаем путешествий; но физическая манипуляция временем возможна, но все по порядку.

Подписи людей и подписи мест

Человек — тоже источник узоров. Речь и шаги создают ритм, дыхание модулирует голос, сердце даёт едва заметный биотремор. Но подпись личности слаба без подписи места — так же как солист без оркестра. Зал накладывает на голос свои резонансы, город — на жизнь свои ритмы. Поэтому, когда мы говорим «подпись Наполеона», мы честнее скажем «подпись Ватерлоо с Наполеоном внутри». Мы учимся слышать контекст — и это делает теорию времени практичной.

Зачем подпись теории времени

Вибрационная теория времени нуждается в измеримых опорах. Подпись мгновения — одна из них. Она учит работать с многослойностью: видеть, как басовые процессы (земля, небо) несут на себе мелодии человеческих дел; как вспышка события меняет узор секунд, и как быстро он возвращается к фону. Через подписи мы придём к идее временных резонаторов — мест, где слои сходятся, и к разговору о сознании как о приёмнике, способном схватывать эти сходки.

Переход к следующей главе

Дальше — о приёмнике. Если мир звучит, кто его слышит? Мозг — орган, чьё ремесло состоит из ритмов. В следующей главе мы разберём, как внутренние частоты человека могут настраиваться на внешние, и почему иногда нам кажется, будто мы уже «были здесь». Это не мистика, а динамика согласования и первый мост к управлению временем как восприятием.

Глава 4

Сознание: радиоприёмник временных слоёв

Кто слушает музыку времени

Мы уже нащупали подписи мгновений и услышали басы и обертоны мира. Настало время спросить простое: кто это слышит? Человеческое сознание — не прожектор, освещающий готовую сцену, а тонкий приёмник, который постоянно подстраивается под ритмы среды и собственные внутренние колебания. У радиоприёмника есть гетеродин, фильтры, контуры обратной связи. У сознания — дыхание и сердечный ритм, корковые и подкорковые осцилляции, внимание как ручка настройки, память как эквалайзер, согласующий новые частоты со старыми тембрами.

Сознание и время

Сознание не только взаимодействует с окружающим миром, обрабатывая информацию, поступающую извне, но и является радиоприёмником волн временных слоёв.

Мозг — колебательная система. Его электрическая активность складывается из диапазонов, которые мы привыкли называть дельта-, тета-, альфа-, бета-, гамма-ритмами. Дыхание и сердцебиение добавляют медленные модуляции; внимание — ускоряет или задерживает внутренний «тактовый генератор». Сознание не просто «знает» время — оно строит его, сшивая разбросанные события в ощущаемое «сейчас». Это «сейчас» не математическая точка, а окно — короткий отрезок, где звуки, взгляды, мысли и прикосновения связываются в единое переживание. Для музыканта это такт; для ученого — временной интервал порядка десятков — сотен миллисекунд; для поэта — вдох.

В такой картине соблазнительно представить сознание приёмником, способным настраиваться на разные частоты времени. Отсюда — рабочая гипотеза о дежавю и «эффекте Манделы», как о кратком попадании в соседний слой восприятия, словно мы на секунду поймали волну другой радиостанции.

Нейронные ритмы: как мозг держит строй

Электрическая жизнь мозга течёт слоями частот. Медленные волны — дельта и тета — задают фон и крупную структуру, альфа и бета поддерживают рутины восприятия и действий, гамма скрепляет детали в цельный образ. Эти диапазоны не живут поодиночке: они связываются сквозь частоты, когда фаза медленной волны управляет амплитудой быстрой — словно дирижёр рукой «поднимает» струны в нужные моменты. Дыхание и сердцебиение тоже вплетены в эту партитуру: вдох меняет возбудимость коры, удары сердца модулируют чувствительность.

Внешние ритмы умеют заводить внутренние. Музыка, метроном, шаги попутчика, вспышки света — все они втягивают мозг в режим энтрейнмента, фазовой подстройки, где наше внимание легче ловит и предсказывает события. Именно здесь простая прогулка под ровный ритм превращается в упражнение по настройке времени.

Окно «настоящего» и временная склейка

Наше «сейчас» — это временная связка, в которой события, разделённые десятками и сотнями миллисекунд, переживаются как одновременные. Это удобно: иначе мир рассыпался бы на мельчайшую дробь. Но у удобства есть цена: иногда мозг «доделывает» реальность задним числом, чтобы сохранить связность. Так появляется иллюзия «остановившихся часов» (когда бросаем взгляд на циферблат и первая секунда кажется длиннее) или плотная сцена, где звук и изображение «съезжают», но мозг тянет их друг к другу, пока не «сойдётся».

Дежавю: сбой предсказания или настройка на соседнюю волну?

Дежавю — это краткое, почти музыкальное узнавание невиданной мелодии. На нейронном языке это можно объяснить рассинхроном между системами «знакомо — узнаётся» и «вспоминается –локализуется»: чувство знакомости возникает на долю мгновения раньше, чем память находит источник. Предсказательная машина мозга выстреливает вперёд, и сознание принимает прогноз за прошлый опыт.

В языке этой книги мы позволим себе второе, образное толкование: дежавю — это пойманная станция соседнего временного слоя. Наш внутренний приёмник на секунду фиксируется на чужой дорожке, где подпись текущего мгновения уже «звучала» и переносит чувство знакомости обратно. Так два объяснения не спорят, а накладываются: физиология даёт механизм, теория — смысловую карту. Мы не утверждаем «перескоков» как факта; мы предлагаем модель настройки, которая помогает осмыслять феномен.

Когда прошлое касается нас в мимолётном дежавю

Яна шла по старой набережной после дождя: стекающие капли, запах мокрой каменной лавочки, фонари, тёплые, как воспоминания. Внезапно её сердце застучало по особому ритму не потому, что она помнит это место, а потому что оно кажется слишком знакомым, словно это был её дом в прошлом дне, которого никогда не было.

Взгляд упал на скамейку, и ей показалось, что кто-то сидел там, лениво листая книгу. Она остановилась, замерла. Это ощущение дежавю оставило след: не воспоминание, не знание, а «звуковую волну» прошлого, проигранную здесь и сейчас.

Что говорит наука о таких эфемерных моментах?

По мнению нейробиологов, дежавю — это конфликт между чувством знакомости и осознанием, что ситуация новая. Это как если бы одна часть мозгового «факт-чекинг» заключила: «это видела раньше», а другая сразу возразила: «но это невозможно».

Одна из теорий — разделённое восприятие: мозг регистрирует образ дважды почти синхронно. Первый раз — мимо сознания, а второй — ярче, вызывая ощущение узнавания.

Дежавю может быть признаком усталости, стресса или избытка дофамина. Иногда — ранний знак нарушений в височных долях мозга, таких как эпилептические приступы.

В экспериментах с виртуальной реальностью участники испытывали дежавю, когда локации были похожи, но не идентичны — состав частот и формы напоминали прошлый опыт.

Художественная зарисовка

Она замерла. Это не просто улица, а сцена из сна, где каждый звук и шаг отзываются эхом — ещё никогда не видела это место, и одновременно — видела тысячу раз. Лёгкий ветер за нос, дым от мокрых камней — всё как будто сочтено заранее. Но она знает: это не повторение. Это ресонанс, когда внутренний ритм на секунду совпадает с ритмом мира.

Она вдохнула — и это дыхание стало мостом между «было» и «есть». Она поняла: дежавю — не ошибка памяти, а мелодия узнаваемости.

Почему это важно

Дежавю — не просто феномен, а приглашение: слушать вибрации пространства и себя. Это не сбой, а напоминание об отношениях между миром и нашим ощущением его. Когда мы переживаем дежавю, мы не узнаём факты — мы уловили структуру мгновения, ритм, в котором душа просит внимательности.

«Эффект Манделы»: коллективная память и общий строй

Иногда «узнавание без источника» становится массовым. Люди уверенно «помнят» детали, которых не было, и удивительным образом эти детали совпадают у тысяч. На стороне нейронауки лежит реконструктивная природа памяти: каждый вызов — это сборка заново, где схемы, ожидания и культурный контекст подкрашивают картину. Если общество долго «играет» одну мелодию — цитаты, мемы, сюжеты, — мозг легко подтягивает несуществующую деталь, чтобы сохранить строй.

В вибрационной картине мы можем описать массовые ложные воспоминания как коллективный энтрейнмент: общие ритмы культуры формируют устойчивый фон, на котором сознания синхронно «достраивают» похожие недостающие фрагменты. И снова — это не магия, а язык согласования: где заканчивается статистика ожиданий и начинается «настройка на K-слой», решит эксперимент и строгая методика наблюдений.

Эффект Манделы: Картина, которая жила внутри нас

Было утро, когда Алина, у которой всё детство ассоциировалось с запахом жатвы и теплом заката, открыла старую записную книжку матери. На странице аккуратно нарисованы фрукты: яблоки, виноград, листья… но в её памяти там стоял рожок изобилия, словно ракушка, наполняющая собой частичку её детства. Она так ясно видела его между листьями мягкую форму, как будто сама земля подарила его. Но её память жива, и каждое утро ей казалось, что она может услышать шелест виноградин, которые свисали по деревянному рожку, если только закрыть глаза и позволить себе вспомнить.

Почему мы помним то, чего не было

Исследователи в Чикаго выяснили: многие уверены в несуществующем рисунке, потому что человеческий мозг склонен заполнять лакуны привычными образами. Это и есть сила коллективной памяти.

Когда спрашивали: «фрукт на подносе или в рожке изобилия?» — большинство выбирало рожок, даже если никогда его не видели. Это эхо и резонанс культуры, так как корнucопия — древний символ изобилия. Мы встречали его в учебниках, декоре, осенних иллюстрациях. Эти визуальные отголоски накладывались на бренд, и память сделала шаг за пределы правды.

Алина закрыла глаза, и сначала услышала чесотку старого гребня, растянувшуюся мыслью… потом — узор, которым тянулся рожок из памяти. Она представляла: кладет яблоко внутрь, виноград — рядом, и оно как будто звучало. Не как реальность, но как песня, которая играла тогда… и иногда играет сейчас.

Эффект Манделы — не ошибка, а срез души, где поверхность памяти говорит нам о том, кем мы были и как создаём значимость. И «рожок» в памяти Алины — это не обман, а подпись её внутреннего мира, улавливающая ощущение изобилия, безопасности и детства.

Этот случай напоминает, что память — не фотография, а резонатор времени и смысла внутри нас. А если кому-то когда-то понадобится услышать этот звук — значит, история удалась.

Это смелая, но ответственная гипотеза: в книге мы отделяем её от установленных фактов и позже предложим критерии проверяемости. А пока важно другое: идея резонанса между внутренними ритмами и ритмами среды подводит нас к многоуровневому времени.

Интероцепция: как тело задаёт такт

Сердце и дыхание — не просто «подложка», а мастерклок телесного времени. Сердечный удар запускает волну, на пике которой мы хуже различаем слабые стимулы, а в долине — лучше. Дыхание резонирует с вниманием: на выдохе легче удерживать стабильный фокус, на вдохе — переключаться. У каждого из нас свой «паспорт частот», и потому один и тот же внешний ритм подстраивает сознание по-разному. Зная свой паспорт, легче настраиваться на нужные слои — как музыкант, знающий диапазон инструмента.

Упражнения по настройке (безопасные и точные)

Внимание: избегайте экспериментов с мерцающим светом, если у вас есть фото-чувствительность, эпилепсия или мигрень. Любые практики — мягкие, без дискомфорта.

1. Дыхание 6×10. Шесть вдохов в минуту по десять минут. Сядьте ровно. Вдох на четыре счёта, выдох на шесть. Через 2–3 минуты почувствуете, как мысли «синхронизируются»; через 8–10 — как расширяется окно «сейчас». Отметьте, как меняется темп чтения или письма после практики.

2. Метроном и шаг. Поставьте 60–70 ударов в минуту и пройдитесь 10–15 минут, синхронизируя шаг. Сначала держите точный такт, затем слегка смещайте шаг «впереди» и «позади» удара. Отследите, как меняется чувство времени и внимания на детали окружения.

3. Тихая гамма. Включите очень тихий белый шум или шорох дождя. Сконцентрируйтесь на дыхании и попробуйте «услышать» три слоя разом: самый низкий гул, средний шорох, высокую «пыль» звука. Это тренирует одновременную работу с разными полосами частот — полезно для восприятия сложных сцен.

4. Журнал дежавю. Ведите тетрадь наблюдений: дата, состояние (усталость, кофеин, стресс), место, длительность ощущения, сопутствующие звуки, запахи, свет. Через месяц сравните записи: часто дежавю приходит на фоне определённого ритма дня или после схожих сенсорных узоров. Это и есть ваша «частотная подпись» феномена.

5. Сердечный метроном. Положите руку на грудь и попробуйте считать секунды «по сердцу», не глядя на часы. Затем сравните с секундой на телефоне. Повторите в течение нескольких дней — вы увидите, что внутренний такт дрейфует. Заметив это, легче переносить ожидание и управлять темпом работы.

Гигиена времени: как не расстроить приёмник

Избыточный шум ломает строй: постоянные уведомления, хаотичный режим, грубый свет поздно вечером. Простые меры работают лучше сложных: стабилизируйте время сна, смягчите освещение ночью, вынесите «быстрый» контент из первых минут утра, оставьте днём пустые окна без стимулов. Приёмник лучше ловит слабые станции, когда вокруг тише.

Ночная виньетка

Город гудит низким фоном. На перекрёстке свистит автобус тоньше, чем кажется; в квартире напротив кто-то моет посуду, и вода опускается по стояку, как арпеджио. Вы сидите у окна и дышите: четыре — вдох, шесть — выдох. На третьей минуте пульс и город находят общий знаменатель. Лампа на столе перестаёт резать глаз — её мерцание попадает в такт. В этот момент короткое «я уже видел это» приходит и уходит, как птица в створе улицы. Не призрак прошлого, а выдержанная нота в строю настоящего.

Переход к временным волнам

Мы научились слышать, как внутренний приёмник захватывает ритмы внешнего мира, где рождаются дежавю и коллективные «подтяжки» памяти, и почему телесный такт важен не меньше календаря. В следующей главе мы выйдем за пределы города и организма — к временным волнам. Там бас вселенной — тёмная энергия — будет не фоном, а действующим лицом: мы поговорим о том, как крупномасштабные колебания могут дирижировать расширением космоса, и что значит создать «камертон» времени с ответственностью за каждую ноту.

Глава 5

Временные волны: дирижёры тёмной энергии

От личного приёмника к космическому залу

В предыдущей главе мы настроили приёмник сознания на ритмы ближайшего мира. Теперь выйдем из комнаты. За окнами — зал на миллиарды световых лет, где сцена — сама ткань пространства-времени. Здесь слышен бас, которого не издают ни море, ни город: это медленное дыхание космоса, на фоне которого звёзды только перкуссия. Мы будем называть его Ω-фоном — не учебным термином, а рабочей метафорой: басовая нота Вселенной, связанная с тем, что физики называют тёмной энергией — механизмом ускоренного расширения.

Что такое «временная волна» в языке этой книги

В строгой науке зарегистрированы гравитационные волны — рябь геометрии пространства-времени от слияний чёрных дыр и нейтронных звёзд. Мы принимаем их как факт. Но для нашей модели полезно ввести родственное понятие — временные волны: крупномасштабные колебания темпа времени, то есть фазы и «скорости» универсального ритма, на котором «играет» космос. Это не подмена физических теорий, а дополнительный язык для обсуждения явлений, где гравитация, поле тёмной энергии и космические структуры действуют совместно.

Если пространство может «рябить», почему бы не допустить слабые, но протяжённые модуляции хода времени как свойства той же ткани? Мы подчёркиваем: это гипотеза. Она ценна тем, что даёт наблюдаемые следствия.

Ω-фон: басовая нота космоса

Что мы знаем о темной материи? В модели ΛCDM (Лямбда- Cold Dark Matter, Λ — космологическая постоянная, Cold Dark Matter — холодная тёмная материя) считается, что Вселенная состоит из обычной барионной материи (которую мы можем наблюдать и изучать), тёмной материи и тёмной энергии. Тёмная энергия — это гипотетическая форма энергии, равномерно распределённая в пространстве и вызывающая антигравитацию, то есть она заставляет Вселенную расширяться с ускорением.

Стандартная космологическая модель ΛCDM описывает эволюцию Вселенной на основе общей теории относительности и наблюдений. Согласно этой модели, в определённый момент времени, который астрофизики называют эпохой ускорения, расширение Вселенной начало ускоряться из-за действия тёмной энергии.

Тёмная энергия противодействует гравитационному притяжению между галактиками и другими космическими объектами, что приводит к тому, что скорость расширения Вселенной увеличивается. Это отличается от предыдущего замедленного расширения, которое происходило под действием гравитации.

Космические наблюдения подтверждают наличие тёмной энергии и ускоренное расширение Вселенной. Это имеет важные последствия для понимания будущего Вселенной и её эволюции.

В стандартной картине ΛCDM тёмная энергия ведёт Вселенную к ускоренному разбеганию. В нашей метафоре это — бас, удерживающий общий темп произведения. Бас не всегда слышен вблизи, но без него оркестр распадается. Если где-то возникает длительный резонанс — например, вслед за крупными космическими катастрофами, — локальная «ударная партия» может модулировать этот бас: не отменять, а чуть ускорять или замедлять темп на огромных масштабах. Такие модуляции мы и будем называть временными волнами.

Источники модуляций: где рождаются волны

Слияния массивных объектов. Когда две чёрные дыры соединяются, в пространство уходит колоссальная энергия в виде гравитационных волн. Мы предполагаем, что вместе с геометрической рябью возникает тонкая темповая модуляция — едва различимый «дрейф» фазы времени в окрестностях события и по лучам, проходящим рядом.

Коллапсы звёзд и вспышки сверхновых. Временные волны рождаются также при экстремальных событиях во вселенной — коллапсы звезд это процесс, при котором массивная звезда быстро сжимается под действием гравитационных сил, что может привести к образованию нейтронной звезды или чёрной дыры.

Ударные фронты и нейтринные бури меняют состояние материи и поля. В нашем языке — это короткие, но мощные «ударные слоги», способные возбудить обертоны Ω-фона.

Космическая пауза и хор. Медленные процессы — рост космической паутины (сложной структуры из тёмной материи и тёмной энергии, которая связывает галактики и их скопления), пульсации галактических скоплений (изменения в размерах и плотности групп галактик) и дрожь тёмной материи (колебания невидимой субстанции, составляющей большую часть массы Вселенной), создают протяжённый хор на самых низких частотах. Он не «бьёт», а тянет время, как органная педаль.

Где искать следы: наблюдаемые признаки

— Фазовые дрейфы стандартов времени. Сеть удалённых атомных и оптических часов, связанная светом и спутниками, может зарегистрировать синхронные, сверхмалые отклонения хода, коррелирующие с космическими событиями и направлениями на небе.

— Эхо в астрометрии. Лучи света от далеких квазаров и сверхновых, проходя через «гребни» временных волн, должны демонстрировать крошечные, но согласованные сдвиги времён прихода, сверх того, что объясняется известными эффектами.

— Кросс-корреляция с гравитационными волнами. Если темповые модуляции сопровождают гравитационные события, их «тени» должны иногда совпадать по фазе с зарегистрированными сигналами, но иметь более низкие частоты и длиннее жить.

— Дыхание линз. В системах с гравитационным линзированием временные задержки между несколькими изображениями источника могут слегка «пульсировать» вокруг среднего значения на сверхдлинных масштабах.

Эти эффекты предельно малы. Но именно потому они — хороший тест для гипотезы: ничтожный сигнал либо обнаружится как общая закономерность, либо исчезнет в статистике.

Эксперимент мыслью: «аккорд» галактического скопления

Представим скопление как оркестр: тёмная материя — контрабасы, звёзды — медные, газ — струнные, реликтовое излучение — тихий хор. В центре, как дирижёр, — чёрная дыра. Когда в зале звучит слияние, оркестр не меняет партитуру, но доля секунды идёт иначе: бас чуть тянется, затем отпускает. Для нас это покажется мизером, но для лучей, пробегающих миллионы лет, такая «капля» темпа может сложиться в заметную фазу.

Инженерия: «временной камертон»

Если существование временных волн подтвердится, встанет вопрос: можно ли их возбуждать управляемо? Мы называем гипотетическое устройство временным камертоном. Его цель — синтезировать безопасную, крайне слабую модуляцию темпа в заданном объёме.

Принципиальная схема (концепт)

— Источник колебаний с эталонной стабильностью формирует «чистую» частоту.

— Масс-модулятор управляет распределением массы поля и создаёт крошечные, тщательно рассчитанные вариации геометрии.

— Фазовый контур обратной связи синхронизирует источник с откликом среды, удерживая амплитуду на безопасном уровне.

Зачем это нужно? В ближней перспективе — сверхточная синхронизация сетей, метрология и связь. В дальней — мягкое локальное управление ритмами сложных систем: медицинские приложения, геофизическая диагностика. Инженерия космического темпа — горизонт, а не завтрашняя практика.

Цена ошибки: этика и протоколы

Если «темп» — свойство универсальной ткани, грубая игра с ним опасна. Некорректная модуляция может дать хроно-разрыв — не в смысле трещины реальности, а как катастрофическое нарушение согласования процессов: от рассыпавшейся синхронизации сетей до непредсказуемых фазовых срывов в больших системах. Поэт скажет «разрыв размером с созвездие» — инженер переведёт это в числа допустимой амплитуды и длительности.

Принципы безопасности. Минимально достаточные амплитуды; локализация; постепенное наращивание; независимый мониторинг часами разных типов; автоматический «стоп-контур», если фаза уходит за порог.

Ночная виньетка обсерватории

Высокогорная станция молчит, как камертон в ладони. На траверзе Млечного Пути вспыхивает дальняя сверхновая, и мы видим это не глазами, а временем: в регистраторах появляется едва заметный наклон, как если бы Вселенная на миг задержала дыхание. Атомные часы на трёх континентах синхронно теряют часть наносекунды и тут же берут её обратно. В наушниках инженера слышен только старческий шорох космического фона, но на экране — тонкая нить фазы, проведённая через океаны и пустыни. «Есть ли тут волна?» — спрашивает он вслух. И тишина отвечает длинным, очень низким «м-м-м».

Переход к следующей главе

Мы услышали бас Вселенной и набросали карту мест, где темп времени может пульсировать. Дальше — о взаимодействиях полей: как гравитация, электромагнитная среда и биоритмы ложатся в один строй; как распознать резонанс до того, как он станет аномалией; и каким должен быть язык протоколов, чтобы инженеры времени говорили с поэтами на одной частоте.

Глава 6

Время и взаимодействие полей: синхрония вселенной

От волн — к согласованию

Мы слушали басы космоса и видели, как темп времени может пульсировать на огромных масштабах. Теперь приблизим камеру. Нас интересует не одиночная «нота», а ансамбль: как гравитация, электромагнитная среда, геофизические ритмы и биологические часы вступают в общий строй. В языке этой книги время — это не только шкала, но и среда согласования. Там, где поля резонируют, время перестаёт быть прозрачным: оно приобретает фактуру, которую мы можем уловить приборами и иногда ощущением.

Карта полей: краткий инвентарь

Гравитационное поле и его влияние на поле времени основывается на общей теории относительности Эйнштейна. Согласно этой теории, массивные объекты искривляют пространство-время вокруг себя. Это означает, что время течёт по-разному в зависимости от расстояния до такого объекта. Например, время течёт медленнее вблизи массивных небесных тел, таких как звёзды или планеты, по сравнению с удалёнными от них регионами пространства. Это явление известно как гравитационное замедление времени.

Магнитное поле, в отличие от гравитационного, не оказывает прямого влияния на поле времени в классическом понимании. Однако магнитные поля могут влиять на физические процессы, которые, в свою очередь, могут иметь косвенное воздействие на временные характеристики систем. Например, магнитные поля могут влиять на движение заряженных частиц, что важно для понимания физических процессов в космосе и на Земле.

В контексте электромагнитных полей, хотя основное внимание уделяется их электрическому компоненту, можно представить, что глобальные электромагнитные явления, такие как грозовые разряды, могут иметь сложные взаимодействия с гравитационными полями и влиять на физические системы, включая те, что могут быть связаны с временными характеристиками на микро — или макроуровнях. Магнитное и гравитационное поля взаимодействуя с полем времени ускоряют и замедляют его течение, что мы можем почувствовать на интуитивном уровне. Однако на данный момент нет научных данных, подтверждающих прямое влияние электромагнитных полей на поле времени, так как вибрационная теория времени находится только на экспериментальной стадии, и результаты не заставят вас ждать. Геофизические поля — механические (микросейсмика), магнитосфера, ионосфера — формируют фон планеты. Биополя — точнее, биоэлектрические и биомеханические ритмы живых систем — бьют собственный такт. Между этими слоями возникают мосты: фазовые связи, в которых медленная волна направляет быстрые, как дирижёр вступления.

Гравитация: темп и тягучесть

Гравитация оказывает значительное влияние на ход времени, что является установленным научным фактом. Согласно теории относительности Эйнштейна, время течёт по-разному в зависимости от гравитационного потенциала — чем сильнее гравитационное поле, тем медленнее протекает время. Это явление можно сравнить со снижением темпа в музыке, где гравитационный потенциал задаёт основной ритм или «бас».

На поверхности планеты эта разница в темпе времени незначительна и практически не влияет на нашу повседневную жизнь. Однако на орбитах космических аппаратов или спутников эта разница становится более ощутимой. Например, часы на Международной космической станции идут немного быстрее, чем на Земле, из-за относительно более слабого гравитационного поля на орбите.

Возле компактных объектов, таких как чёрные дыры или нейтронные звёзды, гравитационное влияние настолько велико, что время может замедляться в значительной степени по сравнению с временем на Земле. Это связано с тем, что гравитационный потенциал в таких областях экстремально высок.

Гравитационная «ткань» пространства-времени задаёт основной ритм, от которого зависят все физические процессы. Когда в регионе происходят мощные гравитационные события, такие как слияния чёрных дыр или взрывы сверхновых, гравитационный «бас» меняется, что влияет на все остальные «голоса» — от пути лучей света до поведения плазмы в магнитосферах планет и звёзд. Эти изменения могут быть зафиксированы и изучены с помощью современных астрономических инструментов.

Электромагнитная среда: свет и шёпот планеты

У электромагнитного поля два лица, которые проявляются в разных частотных диапазонах.

Быстрое лицо — это свет и высокие частоты. Они задают дневной дирижёрский жест, синхронизируя биологические часы живых организмов через сетчатку глаз. Солнечный свет, видимый спектр которого включает различные цвета, влияет на наши циркадные ритмы, помогая нам адаптироваться к смене дня и ночи. Высокие частоты также используются в различных технологиях, например, в радиосвязи и телекоммуникациях.

Медленное лицо электромагнитного поля — это глобальный «шёпот» планеты. Гигантская полость между Землёй и ионосферой поддерживает устойчивые моды — естественные резонансы в определённых диапазонах частот. В этих диапазонах грозы и магнитные бури создают фоновый узор электромагнитных колебаний.

Ионосфера — это слой атмосферы, который содержит большое количество ионов и свободных электронов. Она отражает и преломляет радиоволны, что позволяет использовать её для дальней радиосвязи. Однако именно в диапазонах, где наблюдаются грозы и магнитные бури, создаются условия для возникновения естественных резонансов. Эти резонансы могут влиять на распространение электромагнитных волн и создавать фоновый узор, который можно рассматривать как своего рода «шёпот» планеты.

Мы не превращаем эти явления в мистику; мы говорим о каналах связи между небом и землёй, через которые электромагнитная среда передаёт свой ритм. Эти каналы связи играют важную роль в формировании электромагнитной обстановки на планете и могут влиять на различные процессы, включая биологические ритмы живых организмов.

Понимание этих каналов связи и их влияния на окружающую среду и живые организмы является важной задачей для науки. Оно может помочь нам лучше понять электромагнитную среду, в которой мы живём, и разработать более эффективные технологии для использования электромагнитных волн.

Планета Земля находится в постоянном движении, и это движение проявляется в различных формах, включая микросейсмическую активность. Микросейсмы — это слабые колебания земной коры, которые могут быть вызваны различными факторами, такими как волны океана, удары ветра, движение тектонических плит и другие природные явления.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.