Бесплатный фрагмент - Психосоматика детских травм

Глава 1. Тело ребёнка — его первый язык. Почему он молчит, а болеет?

Когда ваш ребёнок в третий раз за месяц жалуется на боль в животе перед школой, вы думаете: «Опять придумал».

Когда он ночью просыпается от кошмаров, но утром говорит: «Всё нормально», вы решаете: «Пройдёт».

Когда у него снова поднимается температура без симптомов простуды, вы вздыхаете: «Наверное, иммунитет слабый».

Но что, если всё это — не болезнь, а сообщение?

Не каприз. Не манипуляция. Не слабость.

А язык.

Язык тела — самый честный, самый древний и самый недооценённый способ общения у детей. Особенно до 12 лет. Пока мозг не научился формулировать сложные чувства словами, тело берёт на себя эту функцию. Оно кричит там, где голос замолкает.

И сегодня мы поговорим не о том, как «вылечить» ребёнка.

А о том, как услышать его.

1. Почему дети не говорят о своих чувствах?

Представьте: вам 7 лет. Вы чувствуете тревогу. Но вы не знаете слова «тревога». Вы не понимаете, что это — не физическая боль, а эмоциональное напряжение. Вы просто чувствуете, что «всё плохо». Что-то давит в груди. Живот сжимается. Голова кружится.

Вы пытаетесь сказать маме: «Мне страшно».

Но мама отвечает: «Чего бояться? Ничего страшного нет».

Или: «Не выдумывай».

Или: «Все ходят в школу, а ты ноешь».

Что происходит дальше?

Ребёнок учится: говорить бесполезно.

Его чувства не принимают. Его переживания отвергают.

Значит, остаётся только одно — тело.

Тело не врёт. Оно не может сказать «всё в порядке», если внутри хаос.

И тогда оно начинает болеть.

Это не симуляция. Это не «слабый характер».

Это естественный механизм выживания.

2. Что такое психосоматика — простыми словами

Психосоматика — это не диагноз. Это мост между душой и телом.

Когда эмоции не находят выхода через слова, слёзы или действия, они оседают в теле. Как груз. Как напряжение. Как воспаление.

Вот как это работает:

Страх сжимаются мышцы живота боль, тошнота, рвота.

Гнев повышается давление головные боли, покраснение лица.

Стыд опускаются плечи, сутулость проблемы с дыханием, частые ОРВИ.

Одиночество снижается иммунитет простуды, герпес, кожные высыпания.

Чувство вины внутреннее напряжение нарушения сна, ночные страхи.

Это не метафора. Это физиология.

Когда ребёнок испытывает сильную эмоцию, в его организме вырабатываются гормоны стресса: кортизол, адреналин. Они мгновенно влияют на работу сердца, кишечника, кожи, иммунной системы. Если стресс повторяется — тело «запоминает» этот паттерн. И начинает реагировать автоматически.

Даже если угрозы уже нет.

3. Типичные «телесные сигналы» и что они значат

Вот 7 самых частых жалоб у детей — и то, что они могут скрывать.

1. Боль в животе перед школой

«Опять живот болит? Может, не пойдёшь сегодня?» — говорит мама с тревогой.

Но на самом деле ребёнок не хочет уходить из безопасного пространства.

Возможные причины:

Буллинг в классе

Страх не справиться с заданием

Конфликт с учителем

Чувство, что его «не видят»

Что делать: Не спрашивайте «Почему болит?». Спросите: «Что ты чувствуешь, когда думаешь о школе?» И дайте право не отвечать.

2. Частые простуды (ОРВИ, ангина, бронхит)

Если ребёнок болеет 6–8 раз в год — это не «слабый иммунитет».

Иммунная система напрямую связана с эмоциональным состоянием.

Хронический стресс = подавленный иммунитет.

Что скрыто:

Эмоциональное отсутствие родителей (даже если они физически рядом)

Конфликты в семье

Чувство, что «нужно быть хорошим, чтобы меня любили»

Что делать: Усильте эмоциональную близость. Не «лечите иммунитет», а восстанавливайте безопасность.

3. Головные боли у подростков

Часто начинаются в 10–14 лет.

Причина — давление: от родителей, учителей, сверстников, соцсетей.

Ребёнок чувствует, что должен соответствовать.

Но не может выразить: «Мне тяжело. Я устал. Мне нужно передохнуть».

Что делать: Введите правило: «Один день в неделю — без оценок, без требований, без планов». Просто быть вместе.

4. Ночные кошмары и страх темноты

Даже у взрослых кошмары — сигнал о нерешённом внутреннем конфликте.

У детей — это прямой показатель тревоги.

Что скрыто:

Скрытый страх (развод родителей, смерть, переезд)

Перегрузка информацией (фильмы, игры, новости)

Чувство, что «нельзя быть слабым»

Что делать: Не говорите «Это просто сон». Скажите: «Расскажи, что тебе приснилось. Я рядом. Ты в безопасности».

5. Заикание или внезапная речевая заминка

Речь — это не только язык. Это доверие миру.

Если ребёнок чувствует, что его не слушают, не понимают или осуждают, речь «ломается».

Что скрыто:

Критика за каждое слово

Высокие ожидания

Страх ошибиться

Что делать: Говорите медленнее. Делайте паузы. Не перебивайте. Покажите: «Ты можешь говорить — я не спешу».

6. Кожные высыпания (экзема, крапивница)

Кожа — граница между «я» и «мир».

Если ребёнок чувствует, что его личные границы нарушают (читают переписку, заставляют обниматься, вторгаются в личное пространство), кожа «реагирует».

Что скрыто:

Нарушение личных границ

Чувство стыда

Неспособность сказать «нет»

Что делать: Уважайте его «нет». Спрашивайте разрешения: «Можно тебя обнять?» Даже если это ваш ребёнок.

7. Отказ от еды или переедание

Еда — символ заботы.

Если ребёнок не получает эмоциональной «пищи», он ищет замену.

Отказ от еды = «Я не хочу брать от мира ничего, потому что мне больно».

Переедание = «Я пытаюсь заполнить пустоту».

Что делать: Не фокусируйтесь на еде. Фокусируйтесь на эмоциональном насыщении: объятия, внимание, совместное время.

4. Почему родители не замечают эти сигналы?

Не потому что они «плохие».

А потому что сами не научились слушать своё тело.

Многие из нас выросли в семьях, где говорили:

— «Не ной».

— «Болеть — стыдно».

— «Слёзы — для слабаков».

И мы повторяем это бессознательно.

Мы искренне верим, что «если не болеет — значит, всё хорошо».

Но это иллюзия.

Ребёнок может улыбаться и при этом быть в глубоком стрессе.

Он может быть «тихим и послушным» — и это самый тревожный сигнал.

Послушные дети — не всегда счастливые дети.

Часто они просто научились скрывать боль, чтобы не терять любовь.

5. «Дневник телесных сигналов»

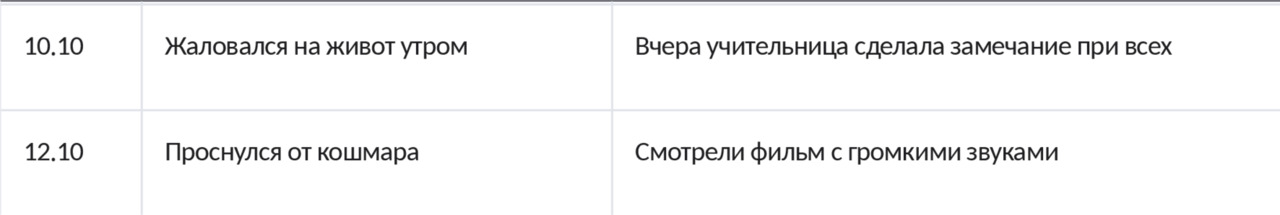

Чтобы начать понимать язык тела вашего ребёнка, предлагаю простой инструмент — Дневник телесных сигналов.

Это не медицинский журнал. Это карта эмоций, выраженных через тело.

Как вести:

Каждый день (или после каждого симптома) заполняйте 4 колонки:

Почему это работает:

Вы видите паттерны.

Вы перестаёте реагировать на симптом, а начинаете искать причину.

Вы учитесь доверять интуиции — часто вы уже знаете, что «что-то не так», но игнорируете это.

Ведите дневник 2–3 недели. Вы удивитесь, насколько чёткой станет картина.

6. Что делать прямо сейчас — 3 шага

Если вы читаете это и думаете: «У нас точно есть такие сигналы», — начните с этого:

Шаг 1. Перестаньте говорить «ничего страшного»

Фраза «ничего страшного» отрицает переживание ребёнка.

Вместо неё скажите:

— «Я вижу, тебе тяжело».

— «Это важно для меня».

— «Ты не один».

Шаг 2. Создайте «безопасное пространство»

Каждый день 15 минут — только для ребёнка. Без телефона. Без советов. Без вопросов.

Просто сидите рядом. Или гуляйте. Или рисуйте.

Главное — присутствие.

Шаг 3. Начните с себя

Спросите себя:

— «Что я чувствую, когда ребёнок болеет?»

— «Боюсь ли я, что это моя вина?»

— «Не проецирую ли я свои страхи на него?»

Ваше спокойствие — лучшее лекарство для ребёнка.

7. Реальная история: Маша, 8 лет, «хронический бронхит»

Маша болела каждую осень и весну. Антибиотики, ингаляции, больничные. Врачи говорили: «Слабые бронхи».

Родители отчаялись.

Когда они начали вести «Дневник телесных сигналов», обнаружилось:

— Обострения всегда начинались после семейных ссор.

— Маша никогда не плакала, даже когда падала.

— Она говорила: «Я не хочу, чтобы вы волновались».

Оказалось, Маша брала на себя роль «миротворца».

Она подавляла свои эмоции, чтобы «не усугублять» ситуацию дома.

Родители начали работать над своими конфликтами.

Ввели правило: «Ссоримся — но не при ребёнке».

И через полгода бронхиты прекратились.

Не потому что «укрепили иммунитет».

А потому что восстановили безопасность.

8. Важно: это не замена врачу

Психосоматика — не повод отказываться от медицинской помощи.

Наоборот: врач и психолог — союзники.

Правильный подход:

Исключить физическую причину (анализы, обследования).

Если причина не найдена — рассмотреть эмоциональный контекст.

Работать параллельно: тело лечит врач, душу — вы (и при необходимости — специалист).

9. Заключение: ваш ребёнок не болеет — он говорит

Каждая боль — это попытка донести то, что невозможно выразить словами.

Каждый симптом — это крик о помощи, замаскированный под болезнь.

И ваша задача — не «вылечить», а услышать.

Потому что когда ребёнок чувствует: «Меня понимают», — его тело расслабляется.

А когда тело расслабляется — оно заживает.

Не завтра. Не через месяц.

А уже сегодня — в тот момент, когда вы обнимаете его и говорите:

«Я рядом. Ты можешь быть таким, какой ты есть».

Практическое задание к главе

Распечатайте или создайте в телефоне Дневник телесных сигналов (шаблон выше).

В течение 7 дней фиксируйте любые физические проявления у ребёнка — даже лёгкие.

В конце недели найдите один повторяющийся паттерн.

Задайте себе вопрос: «Что в нашей жизни может вызывать это у ребёнка?»

Это не тест. Это диалог.

И он уже начался.

Глава 2. Как распознать травму, если ребёнок не говорит о ней?

Вы замечаете, что ваш ребёнок стал тише.

Он больше не бегает по дому с криками «Мам, смотри!».

Он не рассказывает, что было в школе.

Он ложится спать раньше обычного — «просто устал».

Вы спрашиваете: «Всё хорошо?»

Он отвечает: «Да».

И вы верите ему. Потому что хотите верить.

Но что, если «всё хорошо» — это маска?

Детская травма редко выглядит как драма.

Она не кричит. Она затаивается.

Она прячется за послушанием, за улыбкой, за «я сам».

И сегодня мы поговорим о том, как увидеть то, что ребёнок скрывает даже от себя самого.

1. Что такое «скрытая травма»?

Травма — это не обязательно насилие, авария или смерть близкого.

Это любой опыт, который превышает способность ребёнка справиться с ним в данный момент.

Для взрослого — это «мелочь».

Для ребёнка — это конец мира.

Примеры скрытых травм:

Родители постоянно ссорятся, но «не при нём».

Его насильно отдали в детский сад в 1,5 года.

Учительница публично высмеяла его за ошибку.

Родился младший брат, и внимание резко сместилось.

Его заставили целовать тётушку, хотя он не хотел.

Эти события не попадают в официальные диагнозы.

Но они оставляют след в нервной системе.

И этот след проявляется не словами, а поведением.

2. 7 признаков скрытой травмы у детей (до 12 лет)

1. Внезапное заикание или потеря речи

Речь требует чувства безопасности.

Если ребёнок пережил ситуацию, в которой его не услышали или осудили, мозг может «отключить» речь как защиту.

Что наблюдать:

— Ребёнок начал заикаться после переезда, развода, смены школы.

— Он замолкает, когда в комнату заходит определённый человек.

— Говорит шёпотом или только с одним членом семьи.

Важно: Это не «нервное». Это крик молчания.

2. Ночные кошмары и сонный паралич

Когда днём ребёнок подавляет страх, ночью мозг пытается переработать его через сны.

Если угроза была сильной, сны становятся повторяющимися, яркими, пугающими.

Что наблюдать:

— Один и тот же сюжет: падение, преследование, потеря родителей.

— Ребёнок боится засыпать один.

— Просыпается в поту, не может вспомнить сон, но «чувствует страх».

Не говорите: «Это просто сон».

Скажите: «Ты пережил что-то страшное. Я помогу тебе с этим справиться».

3. Агрессия без причины

Агрессия — это замаскированный страх.

Ребёнок, который чувствует себя беспомощным, может начать бить, кусать, ломать вещи — чтобы вернуть контроль.

Что наблюдать:

— Агрессия появляется в определённых ситуациях (например, перед визитом к бабушке).

— После вспышки он плачет или прячется.

— Говорит: «Я злой», но не может объяснить почему.

Ошибка родителей: Наказывать за агрессию.

Правильный шаг: «Ты злишься, потому что тебе страшно. Давай найдём безопасный способ это выразить».

4. Отказ от еды или, наоборот, постоянное «жевание»

Еда — символ принятия.

Если ребёнок чувствует, что его не принимают таким, какой он есть, он может отказаться от пищи как от символа «внешнего мира».

Или, наоборот, есть постоянно — чтобы заполнить внутреннюю пустоту.

Что наблюдать:

— Резкое снижение аппетита после стрессового события.

— Ест, даже когда не голоден.

— Прячет еду, стыдится своего тела.

Не фокусируйтесь на весе. Фокусируйтесь на ощущении безопасности.

5. Гиперопека по отношению к игрушкам или младшим

Ребёнок, переживший потерю контроля, может начать «заботиться» о других, чтобы восстановить чувство стабильности.

Что наблюдать:

— Укладывает игрушки спать, «лечит» кукол.

— Следит, чтобы младший брат не упал, не плакал.

— Говорит: «Я сам всё сделаю», даже если ему 5 лет.

Это не «зрелость». Это вынужденная ответственность.

6. Избегание контакта глазами

Контакт глазами — это доверие.

Если ребёнок чувствует, что его осуждают или не понимают, он отводит взгляд.

Что наблюдать:

— Смотрит в пол, когда отвечает.

— Не смотрит в глаза учителю, врачу, даже близким.

— Говорит, глядя в сторону.

Не заставляйте: «Посмотри мне в глаза!»

Создайте условия: Сядьте рядом, не напротив. Говорите мягко. Дайте время.

7. «Идеальное» поведение

Самый обманчивый признак.

Ребёнок становится тихим, послушным, «без проблем».

Родители радуются: «Какой замечательный ребёнок!»

Но за этой «идеальностью» часто стоит страх быть отвергнутым.

Что наблюдать:

— Никогда не спорит.

— Не просит помощи.

— Боится ошибиться.

— Говорит: «Мне ничего не нужно».

Это не воспитанность. Это выживание.

3. Почему дети молчат о травме?

Не потому что «не помнят».

А потому что не могут.

До 7–8 лет у ребёнка ещё не сформирована вербальная память.

Он не может рассказать историю: «Сначала случилось А, потом Б, и я почувствовал В».

Он чувствует, но не может оформить.

Кроме того:

Он боится, что ему не поверят.

Он думает, что это его вина.

Он видел, как родители реагировали на стресс — и понял: «Лучше молчать».

Поэтому ждать, пока он скажет — бесполезно.

Нужно видеть.

4. «Шкала тревожности ребёнка»

Чтобы объективно оценить состояние ребёнка, я разработала простой инструмент — Шкалу тревожности ребёнка.

Это не тест. Это наблюдение.

Каждую неделю отвечайте на 5 вопросов (да/нет/иногда):

Спокойно ли засыпает ребёнок?

(Если боится темноты, просит свет, долго не может уснуть — это «нет»)

Может ли он сказать «нет» взрослому?

(Если всегда соглашается, даже когда не хочет — это «нет»)

Играет ли он в «реальные» сюжеты?

(Если играет только в войны, спасение, больницы — это «иногда/нет»)

Просит ли он помощи, когда ему трудно?

(Если всё делает сам, даже если плачет — это «нет»)

Есть ли у него «безопасный человек»?

(Тот, кому он может всё рассказать — даже если это не вы)

Интерпретация:

4–5 «да» — ребёнок в безопасности.

2–3 «да» — есть признаки тревоги. Нужно усилить поддержку.

0–1 «да» — высокий риск скрытой травмы. Рекомендуется консультация специалиста.

Эта шкала помогает увидеть картину целиком, а не реагировать на отдельные симптомы.

5. Что делать, если вы заподозрили травму?

Шаг 1. Не допрашивайте

Фразы вроде «Кто тебя обидел?», «Что случилось?», «Расскажи всё!» — усиливают стресс.

Ребёнок чувствует давление. Он не готов говорить — и теперь ещё и виноват.

Вместо этого:

— «Я заметил, что тебе тяжело. Я рядом».

— «Ты можешь не говорить. Просто знай: я тебя люблю».

— «Если захочешь — я выслушаю. В любое время».

Шаг 2. Восстановите ритуалы безопасности

Травма разрушает ощущение стабильности.

Ритуалы его восстанавливают.

Примеры:

Утреннее «обнимашко-приветствие» перед школой.

Вечерняя прогулка без телефонов.

Совместное чтение перед сном — даже если ребёнку 10 лет.

Важно: Ритуал должен быть предсказуемым. Не «иногда», а каждый день.

Шаг 3. Дайте выход через тело

Слова — не единственный способ выразить боль.

Тело помнит — и через тело можно выпустить напряжение.

Попробуйте:

Танцы под музыку — без правил, просто двигаться.

Лепка из глины — особенно если ребёнок зол.

Прогулки босиком по траве — заземление.

Дыхание «воздушного шарика»: «Представь, что в животе шарик. Вдох — он надувается, выдох — сдувается».

Это не «игры». Это терапия через тело.

6. Реальная история: Артём, 6 лет, «агрессивный мальчик»

Артём бил одноклассников. Его хотели исключить из сада.

Родители водили его к неврологу, логопеду, психологу.

Диагнозы: «гиперактивность», «повышенная возбудимость».

Но когда мама начала вести дневник, она заметила:

— Агрессия усиливалась каждую пятницу.

— В пятницу дедушка (отец мамы) приходил в гости.

— Артём всегда «случайно» ронял чашку, когда дедушка садился за стол.

При разговоре выяснилось: дедушка кричал на мальчика, называл «слабаком», заставлял есть «всё до крошки».

Артём не мог сказать — он боялся.

Но его тело выражало протест через агрессию.

Родители ограничили общение.

Артём начал ходить на арт-терапию.

Через 3 месяца агрессия исчезла.

Не потому что «вылечили гиперактивность».

А потому что убрали источник травмы.

7. Когда обращаться к специалисту?

Не ждите «крайнего случая».

Обратитесь к детскому психологу, если:

Симптомы длятся более 3–4 недель.

Ребёнок отказывается ходить в школу/сад.

Есть самоповреждение (царапины, укусы).

Он говорит: «Я не хочу жить» (даже в шутку).

Важно: В РФ психолог не имеет права ставить диагнозы или назначать лечение.

Он может консультировать, поддерживать, направлять.

Это безопасно и законно.

8. Ошибки, которые усугубляют травму

Ошибка 1. «Ты должен быть сильным»

Это заставляет ребёнка прятать боль глубже.

Ошибка 2. Минимизация

«Это же ерунда!», «Другие и не такое пережили!» — это отрицание его реальности.

Ошибка 3. Фокус на поведении, а не на причине

«Перестань бить!», «Хватит плакать!» — это как говорить: «Перестань быть человеком».

Ошибка 4. Вина

«Из-за тебя мы ссоримся», «Ты нас расстроил» — это эмоциональное насилие, даже если вы не хотели.

9. Как ребёнок «выздоравливает» от травмы?

Исцеление — это не «забыть».

Это интегрировать опыт.

Ребёнок должен почувствовать:

Это не моя вина.

Я не один.

Я в безопасности сейчас.

Мои чувства нормальны.

И это возможно только через отношения.

Не через лекарства. Не через «воспитание».

А через любовь, присутствие и принятие.

10. Практическое задание к главе

Пройдите «Шкалу тревожности ребёнка» (5 вопросов выше).

Выберите один признак из списка (например, избегание глазами или ночные страхи).

В течение 3 дней наблюдайте без оценки: когда это происходит? Что было до? Как вы реагируете?

На четвёртый день сделайте одно действие, направленное на безопасность:

— Обнимите без повода.

— Скажите: «Ты имеешь право злиться/бояться/плакать».

— Отмените одно требование (например, уборку комнаты).

Цель не — «исправить».

Цель — показать: «Я вижу тебя. И я с тобой».

Заключение: молчание — не согласие

Когда ребёнок молчит, это не значит, что с ним всё в порядке.

Часто это значит: «Я не верю, что меня услышат».

Ваша задача — не заставить говорить.

А создать условия, в которых он захочет.

Потому что исцеление начинается не с диагноза.

А с доверия.

И оно уже начинается — в тот момент, когда вы читаете эти строки и думаете:

«А вдруг и у нас…?»

Это и есть первый шаг.

Глава 3. Что делает родитель, не зная этого — и почему это усиливает боль?

Вы любите своего ребёнка.

Вы стараетесь.

Вы читаете книги, ходите на консультации, переживаете каждую его боль.

Но что, если именно ваша забота — причина, по которой он продолжает болеть?

Это звучит жёстко.

Но правда часто бывает неудобной.

Сегодня мы поговорим не о «плохих родителях».

А о добрых, искренних, уставших взрослых, которые, сами того не желая, усугубляют страдание ребёнка.

Не из-за злого умысла.

А из-за незнания, страха и привычек.

1. Почему «хорошие» слова могут ранить

Мы учимся быть родителями у своих родителей.

А они — у своих.

И так десятилетиями передаётся один и тот же набор фраз, которые звучат как поддержка, но на деле — отвержение.

Вот 5 самых распространённых «ловушек доброты».

1. «Не плачь — ты же большой!»

Что слышит ребёнок:

«Твои слёзы — стыд. Ты не имеешь права чувствовать боль, если тебе больше 5 лет».

Последствия:

Ребёнок учится подавлять эмоции.

Он перестаёт плакать — но слёзы уходят внутрь, в тело.

Через год — головные боли. Через два — язва желудка.

Что сказать вместо этого:

— «Плакать можно. Я рядом».

— «Ты расстроился — это нормально».

— «Я не уйду, пока тебе не станет легче».

2. «Это ничего страшного!»

Вы хотите успокоить.

Но на деле вы отрицаете его переживание.

Для ребёнка всё страшное — реально.

Если он боится темноты — это не «глупость». Это его внутренняя реальность.

Последствия:

Он перестаёт доверять своим чувствам.

Он думает: «Если мама говорит, что это ерунда, значит, я ненормальный».

Что сказать вместо этого:

— «Я вижу, тебе страшно».

— «Страх — это сигнал. Давай разберёмся вместе».

— «Ты не один — я с тобой».

3. «Все так делают / Все ходят в школу»

Это сравнение.

А сравнение = уничтожение индивидуальности.

Ребёнок слышит:

«Ты должен быть как все. Твои чувства не важны».

Последствия:

Он начинает играть роль.

Он ходит в школу, но с болью в животе.

Он улыбается, но внутри — пустота.

Что сказать вместо этого:

— «Ты имеешь право чувствовать по-своему».

— «Мне важно, как ты себя чувствуешь — не как все, а как ты».

— «Давай найдём твой путь, а не путь других».

4. «Ты должен быть благодарен!»

Эта фраза убивает естественное право на недовольство.

Ребёнок имеет право злиться, если ему не нравится обед.

Иметь право грустить, даже если у него «всё есть».

Последствия:

Он учится прятать негативные эмоции.

Он становится «хорошим мальчиком/девочкой» — но внутри накапливается токсичная вина.

Что сказать вместо этого:

— «Ты можешь не любить это — и это нормально».

— «Я не требую благодарности. Я просто хочу, чтобы тебе было хорошо».

— «Твои чувства важны — даже если они не такие, как у меня».

5. «Я всё для тебя делаю!»

Это самая коварная фраза.

Она звучит как любовь, но на деле — эмоциональный долг.

Ребёнок слышит:

«Ты должен быть идеальным, потому что я жертвую собой ради тебя».

Последствия:

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.