Бесплатный фрагмент - Путь к осознанности: практическое руководство

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Введение

Представьте момент, когда вы вдруг осознаёте: последние полчаса вы ехали за рулём, но не помните ни одного поворота, ни одного светофора. Или — что съели обед, не заметив вкуса, текстуры, температуры пищи. Или — что уже в третий раз перечитываете абзац, но смысл слов будто ускользает.

Это не рассеянность и не забывчивость. Это — жизнь на автопилоте, режим, в котором проводит бо́льшую часть времени современный человек. Мы действуем, говорим, реагируем, зачастую не присутствуя в происходящем. Наши мысли то уносятся в прошлое с грузом обид и сожалений, то устремляются в будущее с тревогами и планами. А настоящее — единственное, что реально существует — проскальзывает мимо, не оставляя следа.

Что такое осознанность?

Осознанность (mindfulness) — это способность пребывать в настоящем моменте с открытым вниманием, без оценочных суждений. Это не эзотерика и не религиозная практика, а научно подтверждённый навык, который:

— снижает уровень стресса и тревожности;

— улучшает концентрацию и память;

— укрепляет эмоциональную регуляцию;

— повышает качество межличностных отношений;

— способствует общему ощущению благополучия.

Исследования нейробиологов показывают: регулярная практика осознанности изменяет структуру мозга, усиливая связи в зонах, отвечающих за внимание, эмпатию и самоконтроль. Психологи подтверждают: люди, развивающие осознанность, реже впадают в депрессию и эффективнее справляются с жизненными вызовами.

Почему это важно именно сейчас?

Мы живём в эпоху информационного перенасыщения. Смартфоны, соцсети, круглосуточный новостной поток — всё это фрагментирует наше внимание, превращая сознание в мозаику обрывочных мыслей. Результат:

— хроническая усталость даже при отсутствии физической нагрузки;

— ощущение «жизни в тумане», когда дни сливаются в однообразное пятно;

— импульсивные реакции на стресс вместо взвешенных решений;

— отчуждение от собственных эмоций и телесных сигналов.

Осознанность — это противоядие. Это навык возвращать себя в «здесь и сейчас», замечать красоту обыденного, реагировать, а не поддаваться автоматическим импульсам.

Разве это не просто медитация?

Медитация — один из инструментов развития осознанности, но далеко не единственный. В этой книге вы найдёте:

— простые техники для включения осознанности в рутину (приём пищи, прогулки, разговоры);

— методы работы с трудными эмоциями без подавления;

— стратегии преодоления прокрастинации через внимание к моментальным ощущениям;

— практики глубокого самонаблюдения без самокритики.

Вы узнаете, как:

— замечать «уходы в мысли» и мягко возвращаться к настоящему;

— слушать собеседника, не планируя ответ заранее;

— принимать решения, опираясь на ценности, а не на страх или привычку;

— превращать даже монотонную работу в тренировку внимания.

Как работать с книгой

Эта книга — не теоретический трактат, а практическое руководство. Каждый раздел содержит:

— Объяснения — почему та или иная техника работает, какие механизмы мозга она задействует.

— Пошаговые инструкции — чёткие алгоритмы действий без эзотерической терминологии.

— Упражнения — от 1-минутных практик до недельных экспериментов.

— Реальные кейсы — примеры из жизни, показывающие, как осознанность меняет поведение.

Рекомендации по практике:

— Начинайте с того, что кажется простым. Даже 3 минуты сканирования тела или осознанного дыхания в день дают результат.

— Не стремитесь к «идеальной осознанности». Ошибки — часть процесса. Важно не ругать себя, а замечать: «Я отвлёкся. Теперь возвращаюсь».

— Ведите дневник наблюдений. Записывайте, что удаётся, что вызывает сложности, какие изменения вы замечаете в повседневной жизни.

— Будьте терпеливы. Нейронные связи укрепляются постепенно. Первые ощутимые результаты появляются через 4–6 недель регулярной практики.

Ваше путешествие начинается здесь

Эта книга — карта для исследования собственного сознания. Вы не найдёте здесь обещаний мгновенного просветления или чудодейственных техник. Вместо этого — проверенные методы, которые тысячи людей по всему миру используют для:

— снижения тревожности;

— улучшения качества общения;

— обретения ясности в принятии решений;

— возвращения радости от простых моментов жизни.

Осознанность — не цель, а путь. Путь, на котором вы учитесь быть живым. Не «долженствующим», не «идеальным», а настоящим — здесь и сейчас.

Давайте начнём.

Глава 1. Как работает наше внимание

Почему мы «уходим в мысли» и куда это нас приводит

Представьте: вы читаете эту страницу, но вдруг осознаёте, что последние три абзаца прошли мимо сознания. Мысли унесли вас в совещание, которое будет завтра, или в разговор, который произошёл вчера. Это не лень и не глупость — это естественная работа мозга.

Наш ум устроен так, что постоянно генерирует мысли: вспоминает прошлое, прогнозирует будущее, оценивает, сравнивает, критикует. В среднем человек переживает от 50 000 до 70 000 мыслей в день — и большая часть из них повторяется по кругу.

Что происходит, когда мы теряем внимание:

— пропускаем важные детали (не замечаем усталости ребёнка, тона голоса собеседника);

— совершаем ошибки по невнимательности (забываем выключить плиту, пропускаем срок сдачи работы);

— испытываем чувство «жизни в тумане» — дни сливаются в однообразный поток;

— накапливаем стресс из-за неосознанных реакций на раздражители.

Два режима работы внимания

Нейронаука выделяет два базовых режима работы внимания:

— Автоматическое (рефлекторное) внимание

— срабатывает на яркие стимулы (громкий звук, движение в углу зрения);

— работает без усилий, на уровне инстинктов;

— помогает выживать, но не развивает осознанность.

— Осознанное (произвольное) внимание

— требует волевого усилия;

— позволяет фокусироваться на выбранном объекте (дыхании, ощущении в теле, словах собеседника);

— тренируется через практику и становится привычкой.

Пример из жизни. Вы идёте по улице и вдруг слышите резкий сигнал машины. Ваше внимание автоматически переключается — это рефлекторный режим. Но если вы намеренно останавливаетесь, чтобы рассмотреть цветок у тротуара, — это осознанное внимание.

Признаки рассеянного внимания

Проверьте, знакомы ли вам эти ситуации:

— вы перечитываете текст, но не понимаете смысла;

— забываете, куда положили вещь, которую держали в руках минуту назад;

— отвечаете собеседнику, но позже осознаёте, что не слушали его;

— едите, не замечая вкуса пищи;

— ложитесь спать, но не можете вспомнить, чем занимались днём.

Это не признаки «плохой памяти», а симптомы автоматического режима — жизни на автопилоте.

Как вернуть себя в «здесь и сейчас»

Первый шаг к осознанности — научиться замечать моменты «ухода в мысли». Для этого попробуйте простое упражнение:

Практика «Три вдоха»

— В любой момент дня остановитесь и сделайте три медленных вдоха и выдоха.

— Сосредоточьтесь на физических ощущениях:

— как воздух проходит через ноздри;

— как расширяется грудная клетка;

— как живот мягко поднимается и опускается.

— Если мысли отвлекают — мягко верните внимание к дыханию.

Цель: не «очистить ум», а заметить момент отвлечения и вернуться к настоящему. Даже 30 секунд такой практики перезагружают внимание.

Почему это работает: научный взгляд

Исследования с помощью МРТ показывают, что регулярная тренировка осознанного внимания:

— укрепляет префронтальную кору (зону самоконтроля);

— снижает активность миндалевидного тела (центра страха и тревоги);

— усиливает связи между областями мозга, отвечающими за внимание и эмоциональную регуляцию.

Другими словами, осознанность — это не «духовная практика», а тренировка нейронных путей, которые делают вас внимательнее, спокойнее и устойчивее к стрессу.

Что дальше?

В этой главе мы:

— узнали, почему ум склонен «улетать» в мысли;

— различили автоматическое и осознанное внимание;

— научились замечать признаки рассеянности;

— попробовали первую практику возвращения в «здесь и сейчас».

В следующих главах мы углубимся в техники:

— как закрепить осознанное внимание через тело (глава 2);

— как работать с эмоциями, которые отвлекают (глава 3);

— как медитировать (глава 4);

— как внедрить осознанность в повседневные действия (глава 5).

Помните: осознанность — не цель, а инструмент. Её сила в том, что она позволяет вам:

— видеть реальность, а не свои проекции;

— выбирать реакцию, а не поддаваться импульсам;

— проживать каждый момент, а не «пропускать жизнь мимо».

Начните с малого: сегодня сделайте «Три вдоха» хотя бы три раза. Заметьте, как меняется ваше состояние.

Глава 2. Тело как точка опоры

Почему тело — ключ к осознанности

Мы привыкли думать, что осознанность — это «работа с умом». Но парадокс в том, что именно тело становится самым надёжным якорем в настоящем моменте.

Почему так?

— Тело всегда «здесь и сейчас». Мысли могут уносить нас в прошлое или будущее, но физические ощущения существуют только в текущем мгновении.

— Тело сигнализирует о состоянии психики. Напряжение в плечах — признак стресса, тяжесть в груди — сигнал подавленных эмоций, дрожь в руках — маркер тревоги.

— Телесные практики быстро «перезагружают» внимание. В отличие от ментальных упражнений, они дают мгновенную обратную связь через ощущения.

Как мозг и тело общаются друг с другом

Нейронаука подтверждает: между мозгом и телом идёт непрерывный диалог через:

— вегетативную нервную систему (контролирует дыхание, сердцебиение, пищеварение);

— проприоцепцию (ощущение положения тела в пространстве);

— висцеральную чувствительность (сигналы от внутренних органов).

Когда вы учитесь слушать тело, вы:

— улучшаете регуляцию эмоций (миндалевидное тело получает сигналы безопасности);

— повышаете концентрацию (активируется префронтальная кора);

— снижаете уровень кортизола (гормона стресса).

Техники заземления: как вернуться в «здесь и сейчас»

Эти упражнения работают даже в состоянии сильного волнения. Их цель — переключить внимание с мыслей на физические ощущения.

1. «Пять чувств»

Остановитесь и последовательно отметьте:

— 5 предметов, которые видите;

— 4 звука, которые слышите;

— 3 тактильных ощущения (например, ткань одежды, поверхность стула, воздух на коже);

— 2 запаха (если возможно);

— 1 вкус (можно мысленно вспомнить любимый вкус).

Эффект: активирует сенсорные зоны мозга, прерывая цикл тревожных мыслей.

2. «Стояние на земле»

— Поставьте стопы ровно, распределите вес.

— Представьте, что из подошв растут корни вглубь земли.

— Сосредоточьтесь на ощущении опоры: как пол держит вас, как меняется напряжение в икрах и бёдрах.

Эффект: снижает гиперактивность лимбической системы, возвращает чувство безопасности.

3. «Дыхание в точку напряжения»

— Найдите участок тела, где чувствуется скованность (шея, плечи, живот).

— На вдохе направьте поток воздуха мысленно в эту зону.

— На выдохе представьте, как напряжение растворяется.

— Повторите 5–7 раз.

Эффект: улучшает кровообращение, снимает мышечные блоки, связанные с эмоциями.

Практика сканирования тела

Это базовое упражнение для развития телесной осознанности. Выполняйте его ежедневно (5–10 минут).

Инструкция:

— Примите удобное положение (сидя или лёжа).

— Сфокусируйтесь на дыхании, сделайте 3 глубоких вдоха-выдоха.

— Перенесите внимание на кончики пальцев левой ноги. Заметьте:

— температуру;

— давление поверхности;

— любые ощущения (тепло, покалывание, тяжесть).

— Медленно перемещайте фокус вверх по ноге: стопа → голень → колено → бедро.

— Повторите для правой ноги.

— Перейдите к области таза, живота, груди, спины.

— Осмотрите руки: пальцы → кисти → предплечья → плечи.

— Завершите головой: челюсть, глаза, лоб, макушка.

— В конце снова сосредоточьтесь на дыхании, ощутите тело как единое целое.

Важные нюансы:

— Не пытайтесь «исправить» ощущения. Ваша задача — наблюдать, а не оценивать.

— Если внимание отвлекается, мягко верните его к текущей зоне.

— В начале могут возникать «мёртвые зоны» (участки, которые плохо чувствуются). Это нормально — просто отмечайте их.

Осознание дыхания: простой инструмент с мощным эффектом

Дыхание — мост между сознанием и телом. Оно:

— автоматически регулируется, но поддаётся контролю;

— меняет частоту в зависимости от эмоций (ускоряется при страхе, замедляется при расслаблении);

— влияет на работу мозга (глубокое дыхание активирует парасимпатическую нервную систему).

Практика «Квадратное дыхание»

— Вдох на 4 счёта (медленно наполняйте живот и грудь).

— Задержка на 4 счёта.

— Выдох на 4 счёта (плавно освобождайте воздух).

— Задержка на 4 счёта.

— Повторите 5 циклов.

Когда применять:

— перед важным разговором;

— при бессоннице;

— в момент раздражения.

Типичные ошибки новичков

— «Я ничего не чувствую». На первых этапах ощущения могут быть слабыми. Это не проблема — важно само намерение наблюдать.

— «Нужно расслабиться полностью». Цель не в идеальном расслаблении, а в осознании текущего состояния.

— «Если отвлекаюсь — я неудачник». Отвлечения — естественная часть практики. Каждый раз, замечая их, вы тренируете внимание.

Как интегрировать телесную осознанность в повседневность

— Утренний чек-ап. Перед подъёмом с кровати потратьте 1 минуту на сканирование тела. Отметьте, какие зоны напряжены.

— Осознанные паузы. Каждые 2 часа останавливайтесь на 30 секунд: почувствуйте стопы на полу, плечи, дыхание.

— Еда без автопилота. Перед приёмом пищи задайте себе: «Какую температуру я ощущаю в руках? Как пахнет еда? Какой первый вкус на языке?»

— Ходьба с вниманием. Во время прогулки переключайте фокус: сначала на движение ног, затем на ветер на коже, затем на звуки вокруг.

Что дальше?

В этой главе мы:

— узнали, почему тело — лучший проводник в осознанность;

— освоили техники заземления для экстренных ситуаций;

— попробовали сканирование тела и дыхательные практики;

— разобрались с типичными трудностями начинающих.

В следующей главе мы углубимся в работу с эмоциями:

— как распознавать чувства до того, как они захлёстывают;

— почему подавление эмоций вредит осознанности;

— как проживать переживания, не теряя присутствия.

Помните: осознанность через тело — это не про «достижение идеального состояния», а про честное признание того, что есть прямо сейчас. Даже если сейчас вы чувствуете усталость или напряжение — это уже шаг к осознанности. Просто назовите это: «Сейчас я чувствую тяжесть в плечах». И этого достаточно.

Глава 3. Эмоции без суда: как проживать чувства, не теряя осознанности

Почему мы боимся эмоций

В культуре, ценящей «рациональность» и «контроль», эмоции часто воспринимаются как:

— помеха продуктивности;

— признак слабости;

— нечто, требующее немедленного подавления.

Но эмоции — не враги. Это сигнальная система, сообщающая:

— о наших потребностях («Я устал — нужно отдохнуть»);

— о границах («Мне неприятно, когда со мной так говорят»);

— об истинных желаниях («Радость от этой картины показывает, что мне важно творчество»).

Когда мы игнорируем эмоции, они:

— накапливаются, превращаясь в хроническую тревогу или апатию;

— прорываются в неосознанных реакциях (вспышки гнева, слёзы без причины);

— проявляются через тело (головные боли, проблемы с ЖКТ, мышечные зажимы).

Как мы искажаем эмоции: 4 типичных механизма

— Подавление

— «Не стоит злиться — это некрасиво» → эмоция загоняется вглубь, но не исчезает.

— Рационализация

— «Я не расстроен, просто день был тяжёлый» → отрицание истинного чувства.

— Катастрофизация

— «Если я расстроюсь, то не смогу работать» → страх перед эмоцией усиливает её.

— Проекция

— «Он меня раздражает, потому что сам нервный» → перенос ответственности за своё состояние на другого.

Этапы осознанного проживания эмоции

Чтобы эмоция не управляла вами, нужно пройти через неё, а не обойти. Алгоритм:

— Признание

— Назовите чувство: «Сейчас я испытываю гнев» (даже если кажется, что это «неправильно»).

— Ключевой вопрос: «Какую эмоцию я ощущаю в теле прямо сейчас?»

— Локализация

— Найдите, где эмоция «живёт» в теле:

— тревога — в груди или животе;

— гнев — в челюсти, руках, шее;

— печаль — в горле, груди.

— Ключевой вопрос: «Где я чувствую это физически?»

— Наблюдение

— Не оценивайте эмоцию («плохо/хорошо»), а просто отмечайте:

— интенсивность (слабая/сильная);

— динамику (усиливается/ослабевает);

— сопутствующие мысли («Он всегда так делает!»).

— Ключевой вопрос: «Что происходит в моём теле и уме в этот момент?»

— Разрешение

— Позвольте эмоции быть: «Я принимаю свой гнев. Он имеет право существовать».

— Важно: это не значит «дать волю гневу» (кричать, бить предметы), а признать его наличие.

— Действие (если нужно)

— После того как эмоция «продышана», спросите:

— «Что я могу сделать сейчас, чтобы позаботиться о себе?»

— Примеры:

— выйти на прогулку;

— написать письмо (не отправляя);

— сказать: «Мне нужно время, чтобы успокоиться».

Практика: дневник эмоций

Ведите записи 2–4 недели.

Формат:

— Ситуация (что произошло?)

— Эмоция (как я назвал чувство?)

— Тело (где ощущал? какие физические симптомы?)

— Мысли (о чём думал в этот момент?)

— Реакция (что сделал/хотел сделать?)

— Вывод (что узнал о себе?)

Пример:

— Ситуация: коллега перебил меня на совещании.

— Эмоция: раздражение.

— Тело: сжаты кулаки, жар в лице.

— Мысли: «Он меня не уважает!»

— Реакция: замолчал, сжал губы.

— Вывод: я чувствителен к нарушению границ в профессиональной среде.

Зачем это нужно:

— тренирует навык распознавания эмоций;

— выявляет триггеры (ситуации, запускающие реакции);

— снижает импульсивность (вы успеваете «остановиться» до действия).

Практика: наблюдение за эмоцией без реакции

Выполняйте, когда чувствуете нарастающее напряжение.

Инструкция:

— Остановитесь. Сделайте 3 глубоких вдоха.

— Назовите эмоцию вслух или мысленно: «Это гнев».

— Сосредоточьтесь на телесных ощущениях:

— температура кожи;

— напряжение мышц;

— ритм дыхания.

— Представьте, что эмоция — волна. Наблюдайте, как она поднимается, достигает пика и опускается.

— Не пытайтесь изменить её. Просто будьте свидетелем.

Время: 1–5 минут.

Эффект: снижает активацию симпатической нервной системы, возвращает осознанность.

Что делать с «неудобными» эмоциями

1. Гнев

— Не подавляйте, но и не выплескивайте.

— Практика: сожмите и разожмите кулаки 5 раз, затем положите руки на бёдра — это «заземляет» энергию.

— Вопрос: «Что именно меня задело? Какая потребность не удовлетворена?»

2. Тревога

— Не убегайте от ощущения.

— Практика: положите ладонь на грудь, сделайте выдох длиннее вдоха (4 счёта вдох, 6 счётов выдох).

— Вопрос: «Что самое страшное может произойти? Насколько это реально?»

3. Печаль

— Не спешите «взбодриться».

— Практика: разрешите себе 5 минут погрустить, наблюдая за дыханием.

— Вопрос: «О чём эта печаль? Что я теряю?»

4. Вина

— Разделите на конструктивную (помогает исправить ошибку) и токсичную (парализует).

— Практика: напишите: «Я беру ответственность за… Но я не отвечаю за…»

— Вопрос: «Что я могу сделать, чтобы исправить ситуацию?»

Типичные ошибки

— «Я должен избавиться от этой эмоции» → цель не в устранении, а в принятии.

— «Если я признаю гнев, то стану агрессивным» → признание снижает импульсивность.

— «Мои чувства неправильные» → все эмоции легитимны, даже если их причина кажется неважной.

— «Нужно сразу найти решение» → иногда эмоция требует просто проживания, а не действий.

Как интегрировать практику в жизнь

— Утренний чек-ап: перед началом дня спросите: «Какие эмоции я несу из вчерашнего дня?»

— «Стоп-сигнал»: когда чувствуете раздражение, сделайте паузу и назовите эмоцию.

— Вечерний разбор: запишите 1–2 эмоции, которые испытали за день, и их телесные проявления.

— Язык чувств: заменяйте «Ты меня бесишь» на «Я чувствую раздражение, когда…».

Что дальше?

В этой главе мы:

— разобрали, почему эмоции не нужно бояться;

— изучили 4 механизма искажения чувств;

— освоили алгоритм осознанного проживания эмоций;

— попробовали ведение дневника и практику наблюдения;

— узнали, как работать с гневом, тревогой, печалью и виной.

В следующей главе мы перейдём к медитации — систематическому способу тренировать внимание и принятие. Вы узнаете:

— как начать медитировать без «духовных» установок;

— 5 простых техник для разных ситуаций;

— что делать, если «не получается» сосредоточиться.

Помните: осознанность в отношении эмоций — это не контроль, а любознательность. Как учёный, изучающий редкий феномен, вы наблюдаете за своими чувствами без осуждения. И в этом наблюдении рождается свобода.

Глава 4. Медитация: просто и эффективно

Что такое медитация (без мистики)

Медитация — не эзотерический ритуал и не способ «остановить мысли». Это тренировка внимания по аналогии с физкультурой для тела.

Суть практики:

— выбирать объект фокуса (дыхание, звук, ощущение в теле);

— замечать отвлечения;

— мягко возвращать внимание к выбранному объекту.

Что происходит в мозге:

— усиливается активность префронтальной коры (зона самоконтроля);

— снижается гиперактивность «сети пассивного режима» (мысленный поток «о себе»);

— укрепляются связи между зоной внимания и эмоциональными центрами.

Мифы, которые мешают начать

— «Нужно очистить ум» → цель не в отсутствии мыслей, а в наблюдении за ними.

— «Надо сидеть в позе лотоса» → медитировать можно сидя на стуле, лёжа, даже во время ходьбы.

— «Если отвлекаюсь — я неудачник» → отвлечения — часть процесса. Важен не результат, а сам акт возвращения внимания.

— «Это долго и сложно» → даже 1–2 минуты ежедневной практики дают эффект.

5 базовых техник для разных ситуаций

1. Медитация на дыхании (универсальная)

— Сядьте удобно, спина прямая, но без напряжения.

— Сосредоточьтесь на ощущениях в ноздрях или движении живота.

— Когда мысли уводят — отметьте: «Мысль», — и вернитесь к дыханию.

— Время: 3–10 минут.

Когда применять: утром для настройки на день, перед важной задачей, при тревоге.

2. Звуковая медитация (для новичков)

— Выберите нейтральный звук: тиканье часов, шум дождя, специальный «бинауральный ритм».

— Слушайте, не оценивая: замечайте высоту, громкость, паузы.

— При отвлечении — вернитесь к звуку.

— Время: 5 минут.

— Когда применять: если сложно фокусироваться на телесных ощущениях, в шумном пространстве.

3. Медитация сканирования тела (для расслабления)

— Лягте или сядьте. Начните с ощущений в пальцах ног.

— Медленно перемещайте внимание вверх: стопы → голени → колени → бёдра → живот → грудь → руки → шея → лицо.

— Не пытайтесь «исправить» ощущения — просто наблюдайте.

— Время: 7–15 минут.

— Когда применять: перед сном, после физического напряжения.

4. Медитация осознанности к мыслям («Облака в небе»)

— Наблюдайте за мыслями, как за облаками: они появляются, движутся, исчезают.

— Не анализируйте, не цепляйтесь, не осуждайте.

— Если увлеклись мыслью — отметьте: «Зацепился», — и вернитесь к наблюдению.

— Время: 5–10 минут.

— Когда применять: при навязчивых размышлениях, перед принятием решения.

5. Ходячая медитация (для занятых)

— Шагайте медленно, сосредоточившись на ощущениях:

— как стопа касается земли;

— движение коленей и бёдер;

— качание рук.

— Если внимание уходит — вернитесь к ощущениям ходьбы.

— Время: 3–7 минут.

— Когда применять: во время прогулки, по пути на работу.

Как справиться с беспокойством ума

Проблема 1. «Мысли не останавливаются!»

— Решение: перестаньте бороться. Наблюдайте мысли как фон, не вовлекаясь. Представьте, что вы — зритель в кинотеатре, а мысли — фильм на экране.

Проблема 2. «Скучно и хочется бросить»

— Решение: сократите время практики (даже 60 секунд полезны). Добавьте элемент исследования: «Какие новые ощущения я замечу сегодня?»

Проблема 3. «Тело немеет, неудобно сидеть»

— Решение: меняйте позу. Сидите на подушке, стуле, лягте. Главное — баланс комфорта и бдительности.

Проблема 4. «Чувствую вину за пропущенные дни»

— Решение: отбросьте перфекционизм. Один день практики лучше, чем ноль. Начните заново без самобичевания.

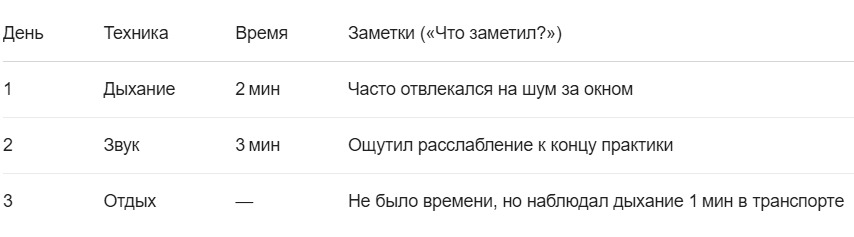

Трекер прогресса: от 1 до 20 минут

Используйте таблицу, чтобы отслеживать практику. Не стремитесь к идеалу — важна регулярность.

Советы по ведению:

— Записывайте даже короткие сессии.

— Отмечайте не «успехи», а наблюдения (например, «Сегодня легче замечал отвлечения»).

— Раз в неделю перечитывайте записи: вы увидите прогресс.

Научные доказательства пользы

Исследования (с участием тысяч людей) подтверждают:

— Через 4 недели регулярной медитации снижается уровень кортизола (гормона стресса).

— Через 8 недель улучшается концентрация и рабочая память.

— Через 12 недель уменьшается активность миндалины (центра страха).

— Долгосрочно растёт объём серого вещества в зонах, отвечающих за самосознание и регуляцию эмоций.

Как внедрить медитацию в рутину

— Свяжите с привычкой

— медитируйте сразу после пробуждения;

— перед чашкой чая/кофе;

— во время обеденного перерыва.

— Используйте напоминания

— поставьте будильник с названием «3 минуты дыхания»;

— положите коврик для медитации на видное место.

— Начните с малого

— неделя 1: 1 мин ежедневно;

— неделя 2: 2 мин;

— неделя 3: 3 мин и т. д.

— Пробуйте разные форматы

— аудиогиды (бесплатные приложения: Insight Timer, Smiling Mind);

— групповые онлайн-сессии;

— «молчаливые» паузы (выключите музыку/подкасты на 5 мин).

Что дальше?

В этой главе мы:

— разобрали суть медитации без эзотерики;

— развеяли 4 главных мифа, мешающих начать;

— освоили 5 техник для разных ситуаций;

— узнали, как справляться с типичными трудностями;

— увидели научные доказательства пользы;

— получили инструменты для внедрения практики.

В следующей главе мы перейдём к осознанности в действиях:

— как превратить рутину (мытьё посуды, дорогу на работу) в тренировку внимания;

— что такое техника «СТОП» и как она спасает от автоматических реакций;

— как провести «день без автопилота».

Помните: медитация — не цель, а инструмент. Её сила в том, что она учит вас:

— замечать момент «здесь и сейчас»;

— не отождествлять себя с мыслями;

— возвращаться к центру даже в хаосе.

Начните сегодня: выберите одну технику и посвятите ей 2 минуты. Даже этот маленький шаг — уже осознанность.

Глава 5. Осознанность в действиях: как превратить рутину в практику

Почему повседневные действия — лучшая тренировочная площадка

Мы тратим часы на мытьё посуды, дорогу на работу, ожидание в очереди — и чаще всего делаем это «на автопилоте». Но именно в этих моментах скрыта уникальная возможность тренировать осознанность:

— нет нужды выделять «особое время» для практики;

— каждый день даёт сотни шансов вернуться в «здесь и сейчас»;

— осознанность становится привычкой, а не «упражнением».

Ключевой принцип: любое действие можно превратить в медитацию, если полностью присутствовать в процессе.

«Микропрактики»: 5 примеров осознанной рутины

— Мытьё посуды

— Ощутите температуру воды, текстуру губки, звук стекающих струй.

— Заметьте, как движутся кисти и пальцы.

— Если ум уносит в мысли — вернитесь к ощущениям: «Сейчас я чувствую тепло в ладонях».

— Время: 2–5 мин.

— Приём пищи

— Перед едой сделайте 3 глубоких вдоха.

— Обратите внимание на цвет, запах, текстуру блюда.

— Ешьте медленно: откусывайте, жуйте, ощущайте вкус.

— Задайте вопрос: «Что я чувствую в теле после первого кусочка?»

— Время: +3–5 мин к обычной трапезе.

— Прогулка

— Сосредоточьтесь на ощущениях в ступнях: как они касаются земли, как перекатывается вес с пятки на носок.

— Замечайте звуки (шум машин, пение птиц), запахи, движение воздуха на коже.

— Если мысли уводят — вернитесь к шагам: «Левая… правая… левая…»

— Время: любая прогулка от 5 мин.

— Чистка зубов

— Ощутите вкус пасты, давление щётки на дёсны, движение руки.

— Следите за дыханием: вдох через нос, выдох через рот.

— Заметьте, напряжены ли плечи — расслабьте их.

— Время: 2 мин.

— Ожидание (в очереди, на транспорт)

— Наблюдайте за дыханием: как живот поднимается и опускается.

— Отмечайте ощущения в теле: тяжесть в ногах, напряжение в шее.

— Если раздражаетесь — назовите эмоцию: «Сейчас я чувствую нетерпение».

— Время: любой промежуток ожидания.

Техника «СТОП»: как прерывать автоматические реакции

Используйте этот алгоритм, когда чувствуете:

— раздражение;

— импульсивное желание что-то сказать/сделать;

— «зависание» в тревожных мыслях.

Шаги:

— С — Стоп! Заморозьте движение, замолчите, замрите на 1 секунду.

— Т — Тело. Обратите внимание на физические ощущения: где напряжение? Как дышит живот?

— О — Ощущения. Назовите 2–3 чувства (например, «жар в лице, сжатие в груди»).

— П — Подумай. Задайте вопрос: «Что сейчас действительно важно? Как я хочу поступить осознанно?»

Пример:

— Ситуация: коллега резко критикует вашу идею.

— СТОП:

— С — не отвечаете сразу, делаете паузу;

— Т — замечаете, что сжаты кулаки;

— О — «Чувствую жар в шее, сердце бьётся чаще»;

— П — «Мне важно не наговорить лишнего. Скажу: „Давай обсудим это позже“».

Кейс: «День без автопилота»

Попробуйте один день осознанно выполнять все рутинные действия. План:

— Утро:

— проснитесь, полежите 1 мин, наблюдая за дыханием;

— умывайтесь, замечая температуру воды и запах мыла;

— завтракайте без телефона, фокусируясь на вкусе еды.

— День:

— перед каждым разговором делайте 1 глубокий вдох;

— во время ходьбы ощущайте движение тела;

— на перерывах сканируйте тело: где напряжение?

— Вечер:

— перед сном запишите 3 момента, когда вы «присутствовали»;

— отметьте 1 ситуацию, где снова ушли в автопилот (без осуждения!).

Что это даёт:

— тренирует навык замечать отвлечения;

— показывает, сколько моментов мы проживаем «впустую»;

— укрепляет связь между телом и умом.

Как не бросить: 4 правила интеграции

— Начинайте с одного действия

— выберите одну рутину (например, мытьё рук) и делайте её осознанно неделю.

— добавьте второе действие, когда первое станет привычкой.

— Используйте «якоря»

— привяжите практику к уже существующим сигналам:

— красный свет светофора → наблюдение за дыханием;

— звонок телефона → 3 медленных вдоха перед ответом.

— Не стремитесь к идеалу

— даже 10 секунд осознанности в действии — это успех;

— если пропустили момент — отметьте это без самокритики.

— Ведите «дневник присутствия»

— записывайте:

— какое действие выполняли осознанно;

— что заметили (ощущения, мысли, эмоции);

— как изменилось состояние после практики.

Что мешает: типичные препятствия и решения

Препятствие 1. «Не хватает времени»

— Решение: осознанность не требует времени — она меняет качество уже существующих моментов. Даже 5 секунд внимания к дыханию — это практика.

Препятствие 2. «Всё равно отвлекаюсь»

— Решение: отвлечения — часть процесса. Ваша задача не «не отвлекаться», а замечать это и возвращаться. Каждый возврат внимания — как подъём гантели для мышцы осознанности.

Препятствие 3. «Кажется бессмысленным»

— Решение: попробуйте эксперимент: неделю делайте одно действие (например, пить чай) осознанно. Записывайте, что меняется. Чаще всего люди отмечают: «Стало приятнее», «Заметил вкус, которого не чувствовал раньше».

Препятствие 4. «Слишком сложно следить за всем»

— Решение: фокусируйтесь на одном ощущении (например, только на дыхании или только на звуках). Постепенно добавляйте другие слои внимания.

Научные подтверждения

Исследования показывают, что осознанная рутина:

— снижает уровень кортизола на 15–20% при регулярной практике;

— улучшает качество сна (если вечером выполнять осознанные ритуалы);

— повышает удовлетворённость жизнью (люди начинают замечать «маленькие радости»);

— укрепляет нейронные связи, отвечающие за саморегуляцию.

Что дальше?

В этой главе мы:

— узнали, как превратить повседневные действия в практику осознанности;

— освоили 5 «микропрактик» для разных ситуаций;

— изучили технику «СТОП» для прерывания автоматических реакций;

— попробовали формат «дня без автопилота»;

— разобрали типичные препятствия и способы их преодоления.

В следующей главе мы перейдём к осознанному общению:

— как слушать, не оценивая;

— почему мы реагируем импульсивно в диалогах;

— что такое «осознанная речь» и как её развивать;

— упражнения для улучшения взаимопонимания.

Помните: осознанность — это не «ещё одно дело в списке», а способ жить. Она не требует идеальных условий, а расцветает в обычной жизни: в шуме города, в очереди за кофе, в разговоре с близким. Начните с малого — выберите одно действие сегодня и проживите его полностью.

Глава 6. Осознанное общение: как слушать и говорить с присутствием

Почему мы не слышим друг друга

В диалоге мы часто:

— мысленно составляем ответ, не дослушав собеседника;

— интерпретируем слова через призму собственных страхов и ожиданий;

— реагируем на тон голоса, а не на смысл;

— уходим в размышления о том, как выглядим в глазах другого.

Результат: недопонимание, обиды, ощущение одиночества даже в разговоре.

Осознанное общение — это способность:

— полностью присутствовать в диалоге;

— слышать не только слова, но и эмоции за ними;

— говорить из состояния ясности, а не импульса.

4 уровня слушания: от поверхностного к глубокому

— Автоматическое («фоновое»)

— слышим звуки, но не вникаем;

— мысли заняты другим;

— пример: «Да-да, понятно» во время просмотра телефона.

— Избирательное

— цепляемся за отдельные слова, которые резонируют с нашими переживаниями;

— пропускаем контекст;

— пример: услышав «у меня проблемы», сразу думаем: «Сейчас попросит денег».

— Внимательное

— фокусируемся на словах собеседника;

— задаём уточняющие вопросы;

— стараемся понять логику рассказа.

— Осознанное (глубинное)

— наблюдаем за невербальными сигналами (мимика, жесты, паузы);

— чувствуем эмоциональный подтекст («за словами»);

— не оцениваем, а принимаем;

— создаём пространство для искренности.

Практика: как научиться слушать

1. Техника «Три минуты молчания»

— Перед разговором сделайте 3 глубоких вдоха.

— Скажите себе: «Сейчас я буду слушать, а не обдумывать ответ».

— В первые минуты диалога сосредоточьтесь на:

— тембре голоса собеседника;

— ритме его речи;

— паузах между фразами.

2. Отражение чувств

— После фразы собеседника назовите эмоцию, которую услышали:

— «Кажется, ты расстроен из-за…»;

— «Я чувствую, что для тебя это важно».

— Не интерпретируйте причины — только фиксируйте чувство.

3. Вопросы вместо суждений

— Замените «Ты всегда так делаешь!» на: «Что тебя подтолкнуло поступить так?»

— Вместо «Это глупо» спросите: «Как ты пришёл к такому решению?»

4. Пауза перед ответом

— После того как собеседник закончил, подождите 2–3 секунды.

— Спросите себя: «Что я действительно хочу сказать? Почему именно это?»

— Ответьте из состояния спокойствия, а не реакции.

Осознанная речь: 5 правил

— Говорите из «Я-позиции»

— вместо «Ты меня раздражаешь» → «Я чувствую раздражение, когда…»;

— это снижает защиту собеседника и переводит диалог в конструктивное русло.

— Проверяйте предположения

— «Я вижу, ты хмуришься. Тебе неприятно это обсуждать?»

— «Мне показалось, что ты злишься. Так ли это?»

— Используйте «мягкие» формулировки

— замените «Ты должен» на «Мне бы помогло, если…»;

— «Это неправильно» → «Для меня это выглядит иначе».

— Наблюдайте за телом

— если чувствуете напряжение в горле или груди — сделайте паузу;

— выровняйте дыхание перед тем, как продолжить.

— Признайте право на молчание

— не заполняйте паузы пустыми словами;

— дайте себе и собеседнику время на осмысление.

Типичные ловушки общения и как их обойти

Ловушка 1. «Я знаю, что он подумает»

— Механизм: мы проецируем свои страхи на другого («Он посчитает меня слабым»).

— Решение: задавайте прямые вопросы: «Что ты думаешь об этом?»

Ловушка 2. «Нужно срочно исправить его чувства»

— Механизм: желание утешить, не дав человеку прожить эмоцию («Не переживай, всё будет хорошо!»).

— Решение: подтвердите чувство: «Понимаю, что тебе грустно. Я здесь».

Ловушка 3. «Молчание = согласие»

— Механизм: избегаем прояснения, боясь конфликта.

— Решение: говорите о наблюдениях: «Ты замолчал. Хочешь обсудить это позже?»

Ловушка 4. «Если я не отвечу резко, меня не услышат»

— Механизм: вера, что только агрессия гарантирует внимание.

— Решение: тренируйте твёрдость без агрессии: «Я не готов обсуждать это сейчас. Давай вернёмся позже».

Упражнения для развития осознанного общения

1. «Зеркало» (для пары или группы)

— Один человек говорит 1 минуту о чём-то важном для него.

— Второй пересказывает услышанное дословно, начиная с «Ты сказал…».

— Первый уточняет: «Да, именно это» или «Нет, я имел в виду…».

— Поменяйтесь ролями.

— Цель: научиться слышать точные формулировки, а не свои интерпретации.

2. «Без „но“»

— Ведите диалог, исключая слово «но».

— Заменяйте его на «и»:

— вместо «Хорошо, но…» → «Я понимаю, и мне важно…».

— Эффект: снижает сопротивление в общении.

3. «Три вдоха перед ответом»

— В любом разговоре делайте 3 медленных вдоха-выдоха перед тем, как заговорить.

— Наблюдайте:

— как меняется ваше состояние;

— какие мысли уходят;

— что остаётся важным.

4. «Дневник диалогов»

— После значимого разговора запишите:

— что вы действительно хотели сказать;

— что сказали на самом деле;

— какую эмоцию собеседника вы заметили;

— что можно было сделать иначе.

Как применять осознанность в сложных разговорах

Ситуация 1. Конфликт

— Шаг 1: назовите свою эмоцию: «Я злюсь».

— Шаг 2: сделайте паузу и вдохните.

— Шаг 3: скажите: «Мне нужно минуту, чтобы собраться».

— Шаг 4: сформулируйте потребность: «Я хочу, чтобы меня услышали».

Ситуация 2. Критика в ваш адрес

— Шаг 1: наблюдайте за телесными реакциями (жар в лице, сжатие кулаков).

— Шаг 2: задайте вопрос: «Что именно тебе не понравилось?»

— Шаг 3: разделите факт и оценку: «Ты опоздал» (факт) vs «Ты безответственный» (оценка).

— Шаг 4: ответьте: «Я понимаю твою досаду. В следующий раз предупрежу заранее».

Ситуация 3. Трудно выразить просьбу

— Шаг 1: сформулируйте её в «Я-позиции»: «Мне важно, чтобы…».

— Шаг 2: назовите причину без обвинений: «…потому что я чувствую…».

— Шаг 3: предложите вариант: «Может, попробуем…».

Что дальше?

В этой главе мы:

— разобрали, почему мы часто не слышим друг друга;

— изучили 4 уровня слушания и как перейти к глубинному восприятию;

— освоили техники осознанного слушания и речи;

— узнали, как обходить типичные ловушки общения;

— попробовали упражнения для тренировки внимания в диалоге;

— получили алгоритмы действий для сложных разговоров.

В следующей главе мы перейдём к осознанности в принятии решений:

— как отличать истинные желания от навязанных;

— что такое «осознанный выбор» и как его делать;

— техники прояснения ценностей;

— практика «взгляд из будущего» для важных решений.

Помните: осознанное общение — это не искусство «правильно говорить», а умение быть настоящим в диалоге. Когда вы слушаете без оценки, а говорите из тишины, даже простые слова обретают силу. Начните сегодня: в одном разговоре сознательно сделайте паузу перед ответом. Заметьте, как изменится качество общения.

Глава 7. Осознанность в принятии решений: как выбирать из состояния ясности

Почему мы принимаем «не свои» решения

Часто наши выборы определяются не истинными потребностями, а:

— внешними ожиданиями («Так принято», «Родители будут гордиться»);

— страхом осуждения («А что подумают коллеги?»);

— импульсами («Вдруг это последний шанс?»);

— усталостью («Ладно, пусть будет так, лишь бы не спорить»).

Результат: разочарование, ощущение «не своей» жизни, хроническая неудовлетворённость.

Осознанное решение — это выбор, сделанный:

— из состояния внутреннего равновесия;

— с пониманием своих ценностей;

— без давления страха или вины.

4 признака неосознанного выбора

— Чувство принуждения

— «Я должен это сделать» вместо «Я выбираю это».

— Пустота после решения

— Нет внутреннего одобрения, только облегчение от завершённости.

— Оправдания

— «Так все поступают», «У меня не было выбора».

— Повторяющиеся ошибки

— Вы снова и снова выбираете то, что приносит дискомфорт.

Алгоритм осознанного решения: 5 шагов

Шаг 1. Зафиксируйте дилемму

— Чётко сформулируйте вопрос: «Остаться на текущей работе или уйти в стартап?»

— Запишите все варианты (даже нереалистичные).

Шаг 2. Проверьте ценности

— Перечислите 3–5 ключевых ценностей (например: свобода, семья, развитие, стабильность).

— Оцените каждый вариант по шкале от 1 до 10 в соответствии с каждой ценностью.

— Пример:

— Вариант А (остаться): стабильность — 9, развитие — 3.

— Вариант Б (уйти): развитие — 10, стабильность — 2.

Шаг 3. Просканируйте тело

— Закройте глаза, представьте каждый вариант.

— Отметьте ощущения:

— где напряжение?

— есть ли лёгкость в груди?

— как меняется дыхание?

— Тело часто «знает» ответ раньше ума.

Шаг 4. «Взгляд из будущего»

— Представьте себя через 1 год после каждого решения.

— Ответьте:

— Что я чувствую?

— Какие последствия вижу?

— О чём сожалею? О чём радуюсь?

— Запишите ответы для каждого сценария.

Шаг 5. Примите решение и зафиксируйте

— Сформулируйте выбор чётко: «Я выбираю вариант А, потому что…»

— Запишите причину — это поможет не усомниться позже.

— Определите первый шаг к реализации.

Техники прояснения истинных желаний

1. «10 почему»

— Задайте себе: «Я хочу это, потому что…» — и ответьте.

— Повторите вопрос к каждому ответу 10 раз.

— Пример:

— «Хочу сменить работу».

— «Потому что скучно».

— «Потому что нет вызовов».

— «Потому что не чувствую роста».

— «Потому что хочу реализовать потенциал».

— На 5–7-м «почему» часто открывается истинная потребность.

2. Письмо из будущего

— Напишите письмо себе через 5 лет от лица человека, который сделал выбор.

— Опишите:

— как выглядит ваша жизнь?

— что вы цените?

— о чём благодарны себе за решение?

3. «Два стула»

— Поставьте два стула: «Да» и «Нет».

— Сядьте на стул «Да», представьте, что уже выбрали этот вариант. Что чувствуете?

— Пересядьте на стул «Нет», повторите.

— Сравните ощущения.

4. Список потерь и приобретений

— Для каждого варианта запишите:

— Что я потеряю? (привычки, статус, комфорт).

— Что приобрету? (опыт, свободу, рост).

— Не оценивайте «хорошо/плохо», просто фиксируйте.

Как работать с сомнениями

Сомнение 1. «А вдруг я ошибусь?»

— Ответ: все решения содержат риск. Ваша задача — выбрать то, которое соответствует ценностям сейчас.

— Действие: запишите худший сценарий для каждого варианта. Оцените его вероятность.

Сомнение 2. «Я не могу решить»

— Ответ: нерешительность часто маскирует страх перемен.

— Действие: выберите любой вариант на 24 часа. Понаблюдайте за реакцией тела и мыслей.

Сомнение 3. «А если есть третий вариант?»

— Ответ: да, он может быть. Но пока вы его не видите, выбирайте из имеющихся.

— Действие: дайте себе срок (например, неделю) на поиск альтернативы. Если не найдёте — вернитесь к алгоритму.

Сомнение 4. «Я боюсь разочаровать других»

— Ответ: вы не можете нести ответственность за чужие эмоции.

— Действие: представьте, что человек, чьё мнение вас волнует, говорит: «Я уважаю твой выбор». Как изменится ваше решение?

Практика: «Дневник решений»

Ведите записи 2–4 недели. Формат:

— Ситуация (что нужно решить?).

— Варианты (минимум 2).

— Ценности (какие ценности затронуты?).

— Телесные ощущения (как тело реагирует на каждый вариант?).

— Выбор (какое решение принято?).

— Первый шаг (что сделаю завтра?).

— Результат через неделю (что изменилось? о чём жалею/радуюсь?).

Пример:

— Ситуация: выбрать курс для обучения.

— Варианты: А — маркетинг, Б — программирование.

— Ценности: развитие (10), творчество (8), доход (7).

— Ощущения: при мысли о программировании — лёгкость в плечах; о маркетинге — напряжение в животе.

— Выбор: программирование.

— Первый шаг: записаться на вводный урок.

— Результат: через неделю — чувство азарта, нет сомнений.

Что мешает осознанному выбору: 4 ловушки

— Перфекционизм

— «Нужно найти идеальное решение».

— Решение: примите, что идеальных вариантов нет. Выбирайте «достаточно хорошее».

— Проекция прошлого

— «В прошлый раз всё закончилось плохо».

— Решение: отделяйте прошлый опыт от текущей ситуации. Задайте: «Что конкретно сейчас говорит „за“ этот выбор?»

— Страх необратимости

— «Если я решу, пути назад не будет».

— Решение: напомните себе, что большинство решений можно скорректировать.

— Давление срочности

— «Надо решить прямо сейчас!».

— Решение: установите дедлайн для размышлений. Например: «Я приму решение до вечера четверга».

Интеграция в повседневность

— Начинайте с малого

— тренируйтесь на незначительных решениях (что приготовить на ужин, какой маршрут выбрать).

— Используйте «стоп-сигнал»

— перед любым выбором сделайте 3 глубоких вдоха и задайте: «Чего я действительно хочу?»

— Обсуждайте с доверенными людьми

— попросите их не давать советов, а задавать вопросы: «Что для тебя важно в этом решении?»

— Фиксируйте опыт

— раз в месяц перечитывайте дневник решений. Отмечайте:

— какие ценности чаще влияют на выбор;

— какие сомнения были напрасными;

— что помогало принять решение.

Что дальше?

В этой главе мы:

— разобрали, почему мы принимаем «чужие» решения;

— изучили признаки неосознанного выбора;

— освоили 5-шаговый алгоритм осознанного решения;

— попробовали техники прояснения желаний;

— узнали, как работать с сомнениями и ловушками мышления;

— начали вести дневник решений.

В следующей главе мы перейдём к осознанности в сложных ситуациях:

— как сохранять присутствие в кризисе;

— что такое «осознанная устойчивость» и как её развивать;

— практики для работы с тревогой и страхом;

— алгоритм выхода из эмоционального шторма.

Помните: осознанное решение — это не гарантия «правильного»

Глава 8. Осознанность в сложных ситуациях: как сохранять присутствие в кризисе

Почему в стрессе мы теряем ясность

В моменты кризиса мозг переключается в режим «выживания»:

— активируется миндалина (центр страха), блокируя префронтальную кору (зону рационального мышления);

— тело напрягается, дыхание становится поверхностным;

— мысли скатываются в цикл «а что, если…?».

Результат:

— импульсивные решения («сгоряча»);

— избегание проблемы («закрою глаза — исчезнет»);

— эмоциональное выгорание.

Осознанная устойчивость — это способность:

— замечать реакцию тела и ума без погружения в неё;

— создавать паузу между стимулом и реакцией;

— действовать из состояния «наблюдателя», а не жертвы.

4 признака потери осознанности в кризисе

— Катастрофизация

— «Если я потеряю работу, всё рухнет».

— Застревание в прошлом

— «В прошлый раз я провалился — значит, и сейчас не справлюсь».

— Отрицание реальности

— «Это временно, скоро всё наладится само».

— Автоматические реакции

— крик, слёзы, уход в алкоголь/соцсети без осознания своих потребностей.

Алгоритм выхода из эмоционального шторма: 5 шагов

Шаг 1. Зафиксируйте физическое состояние

— Назовите 3 ощущения в теле: «Сердце бьётся быстро, ладони потеют, в горле сухо».

— Сделайте 3 глубоких вдоха (вдох 4 счёта, выдох 6 счётов).

Шаг 2. Назовите эмоцию

— Не «Я в панике», а «Я чувствую страх».

— Добавьте контекст: «Я чувствую страх, потому что не знаю, как решить проблему с…».

Шаг 3. Создайте паузу

— Скажите себе: «Мне нужно 10 минут, чтобы собраться».

— Выйдите из ситуации (если возможно): прогуляйтесь, умойтесь холодной водой.

Шаг 4. Задайте 3 ключевых вопроса

— «Что я реально могу контролировать прямо сейчас?» (например, не исход, а свои действия).

— «Какая самая важная задача на ближайшие 24 часа?»

— «Кто или что может мне помочь?» (список из 3 человек/ресурсов).

Шаг 5. Сделайте одно маленькое действие

— Выберите самое простое: написать список дел, позвонить другу, выпить стакан воды.

— Цель — не решить проблему, а вернуть ощущение агентности («Я что-то делаю»).

Техники для работы с тревогой и страхом

1. «5-4-3-2-1» (заземление)

— Назовите:

— 5 предметов вокруг вас;

— 4 звука, которые слышите;

— 3 тактильных ощущения (например, ткань одежды, холод стола);

— 2 запаха;

— 1 вкус (представьте лимон или шоколад).

— Техника прерывает цикл тревожных мыслей.

2. «Письмо страху»

— Напишите от лица страха: «Я, твой страх, хочу сказать тебе…».

— Ответьте ему: «Спасибо, что предупредил. Но я справлюсь так…».

— Сжгите или порвите письмо.

3. «Шкала тревоги»

— Оцените тревогу по шкале от 1 до 10.

— Запишите: «Сейчас моя тревога — 7. Через 15 минут она, скорее всего, будет…».

— Через 15 мин перепроверьте. Повторяйте, пока цифра не снизится.

4. «Безопасное место»

— Закройте глаза, представьте место, где вы чувствуете покой (лес, пляж, комната).

— Заметьте детали: цвета, звуки, температуру.

— Останьтесь там на 2–3 минуты.

Как не утонуть в потоке плохих новостей

Правило 1. Дозируйте информацию

— Установите таймер на 15 мин для чтения новостей.

— Отпишитесь от каналов, вызывающих панику.

Правило 2. Разделяйте факты и интерпретации

— Факт: «Курс валюты вырос на 5%».

— Интерпретация: «Это катастрофа для моей семьи».

— Спросите: «Какие ещё объяснения возможны?»

Правило 3. Переключайтесь на действие

— После новостей сделайте что-то осязаемое: уберите стол, приготовьте еду, позвоните близкому.

Практика: «Дневник кризисного реагирования»

Ведите записи во время сложной ситуации.

Формат:

— Событие (что произошло?).

— Эмоции (какие чувства испытали? оцените от 1 до 10).

— Тело (где напряжение? температура кожи? дыхание?).

— Мысли (какие мысли крутились в голове?).

— Реакция (что сделали сразу?).

— Осознанное действие (что могли сделать иначе?).

— Результат (как изменилось состояние через 1 час?).

Пример:

— Событие: начальник раскритиковал отчёт.

— Эмоции: стыд — 8, страх — 6.

— Тело: жар в лице, сжаты кулаки.

— Мысли: «Я некомпетентен», «Меня уволят».

— Реакция: замолчал, ушёл в туалет.

— Осознанное действие: мог сказать: «Мне важно понять, что именно не так. Давай обсудим».

— Результат: через час тревога снизилась до 4, решил запросить обратную связь.

Что мешает сохранять осознанность: 4 ловушки

— «Нужно срочно решить!»

— Решение: примите, что некоторые ситуации требуют времени. Задайте: «Что я могу сделать сегодня?».

— «Я должен справиться сам»

— Решение: составьте список людей, которым можно позвонить за поддержкой.

— «Если я перестану волноваться, я расслаблюсь и проиграю»

— Решение: тревога не равна эффективности. Попробуйте: «Я сделаю всё, что в моих силах, а остальное — не моя зона контроля».

— «Это никогда не закончится»

— Решение: вспомните прошлые кризисы. Запишите: «Как я тогда справился?».

Интеграция в повседневность

— Тренируйте «микропаузы»

— В течение дня делайте 3 глубоких вдоха каждые 2 часа.

— Спрашивайте: «Как я сейчас себя чувствую?».

— Создайте «набор устойчивости»

— Соберите список:

— 5 песен, которые успокаивают;

— 3 короткие медитации (2–5 мин);

— 2 человека, кому можно позвонить.

— Практикуйте «маленькие победы»

— Каждый день завершайте 1–2 простых дела (помыть посуду, ответить на письмо).

— Это укрепляет веру в свою способность действовать.

— Ведите «журнал ресурсов»

— Записывайте:

— что дало вам энергию сегодня?

— кто поддержал?

— какой маленький шаг вы сделали?

Что дальше?

В этой главе мы:

— разобрали, почему в кризисе теряется ясность;

— изучили признаки потери осознанности;

— освоили 5-шаговый алгоритм выхода из эмоционального шторма;

— попробовали техники работы с тревогой;

— узнали, как защищаться от информационного стресса;

— начали вести дневник кризисного реагирования;

— выявили 4 ловушки, мешающие устойчивости.

В следующей главе мы перейдём к осознанности в отношениях:

— как строить границы без вины;

— что такое «осознанная близость» и как её развивать;

— техники разрешения конфликтов;

— практика «диалог без обвинений».

Помните: осознанность в кризисе — это не отсутствие страха, а умение оставаться в контакте с собой даже в бурю. Вы не можете контролировать шторм, но можете научиться держать руль. Начните сегодня: в момент тревоги сделайте 3 медленных вдоха и назовите 3 предмета вокруг. Это первый шаг к устойчивости.

Глава 9. Осознанность в отношениях: как строить близость без потери себя

Почему мы теряем себя в отношениях

Часто в общении с близкими мы действуем по шаблонам:

— уступаем, чтобы избежать конфликта;

— молчим, боясь ранить другого;

— играем роли («идеальный партнёр», «заботливый ребёнок»);

— жертвуем потребностями, считая их «неважными».

Результат:

— накапливается невысказанная обида;

— растёт чувство опустошённости;

— теряется способность различать свои желания.

Осознанные отношения — это баланс между:

— уважением к границам другого;

— честностью перед собой;

— способностью говорить о своих потребностях без обвинений.

4 признака неосознанного взаимодействия

— «Я всегда виноват»

— постоянное чувство вины, даже если не сделали ничего плохого.

— «Как ты хочешь»

— избегание выражения своего мнения («лишь бы не спорить»).

— «Он должен догадаться»

— ожидание, что другой прочитает ваши мысли.

— «Лучше промолчать»

— накопление обид вместо диалога.

Как выстраивать границы без вины

Шаг 1. Определите свои «красные линии»

— Запишите:

— что для вас неприемлемо (например, крики, обесценивание, вторжение в личное пространство);

— какие действия вызывают раздражение или усталость.

— Пример: «Мне некомфортно, когда кто-то берёт мои вещи без спроса».

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.