Бесплатный фрагмент - Эксперт и репетитор по обществознанию

ЕГЭ 2026

Рецензия

В настоящее время предмет «Обществознание» является самым востребованным из предметов по выбору при сдаче ЕГЭ. Существует огромный выбор методических пособий и учебников для подготовки к экзамену, поэтому трудно выбрать наиболее подходящий с учетом того, что книги сильно отличаются по объему и качеству материала.

С учетом весьма жестких современных требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций, а также систематического внесения изменений в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ и ОГЭ, актуальность создания обширного, иллюстрированного и актуального в свете изменений КИМ-2026 учебного пособия по курсу «Обществознание» переоценить сложно.

Пособие состоит из пяти разделов — «Человек и общество», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика», «Право» — в которые входят соответствующие темы, диагностируемые соответствующим государственным экзаменом. Архитектоника работы представляется логичной, обоснованной и нареканий не вызывает. Уникальность данного пособия заключается в том, что оно разработано на основе исследования и анализа реальных экзаменационных КИМ ЕГЭ.

В настоящем справочном пособии весь материал изложен в соответствии с кодификатором, рекомендациями ФИПИ и анализом типичных ошибок участников ЕГЭ 2015—2025. В пособии ЕГЭ-2026 переработаны все задания с учетом новой демоверсии 2026 г. и обновленного кодификатора, изменен Раздел V. «Право» в соответствии с последними изменениями в законодательстве РФ (на 03.01.2026 г.).

Материал изложен простым и доступным языком и содержит необходимый объем терминов и определений, а также схемы и таблицы, способствующие более легкому восприятию. К другим достоинствам данного учебного пособия следует отнести логичную и четкую систему подачи материала; глубокое освещение основных аспектов изучаемой дисциплины; наличие практической части — тестов, подобранных из КИМ ЕГЭ прошлых лет и открытой базы заданий сайта ФИПИ, что дает возможность учащимся максимально близко познакомиться со структурой экзаменационных тестов.

В новом пособии представлены рекомендации экспертов к развёрнутым ответам, а также признаки понятий для задания 18, подобранные в соответствии с учебниками ФГОС, согласно Федеральному перечню учебников 2023—2025, а также Методических материалов для председателей и членов предметных комиссий субъектов РФ.

Материал подобран экспертами ЕГЭ на основе 20-летнего опыта подготовки старшеклассников к экзамену и уже много лет доказывает свою эффективность.

Данный справочник может стать незаменимым помощником при самостоятельной подготовке к ЕГЭ учащихся старших классов, а также настольной книгой учителей обществознания и репетиторов, осуществляющих подготовку выпускников. Также может быть использован при подготовке к внутренним вступительным испытаниям в ВУЗах.

В целом, учебное пособие подготовлено квалифицированно, по своим содержательным, теоретическим и педагогическим свойствам в полной мере соответствует всем предъявляемым требованиям, оценивается нами положительно и может быть рекомендовано к изданию.

Д.и.н., профессор А. А. Черкасов

РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК ОБЩЕСТВО. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА / ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ. ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ФИЛОСОФИЮ

1.1 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние социокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном обществе. Коммуникативные качества личности. Потребности и интересы

1) Человек как результат биологической и социокультурной эволюции

История человечества уходит корнями в глубокую древность. В настоящее время человека изучают более 200 наук, каждая из которых исследует свой аспект человеческого бытия. Комплексным изучением происхождения и развития человека как биологического и социокультурного существа занимается антропология.

Антропология — это комплексная наука, которая изучает происхождение и эволюцию человека, его наследственные черты и формы изменчивости. В сферу её интересов входит исследование структуры и численности человеческих популяций, а также процессы формирования различных рас.

Происхождение человека представляет собой уникальное явление в истории Земли, поскольку в нём произошёл важнейший переход от биологических к социальным закономерностям развития. Антропогенез — это особая часть биологической эволюции, результатом которой стало появление человека разумного (Homo sapiens).

В процессе антропогенеза можно выделить несколько ключевых этапов:

— развитие способности к изготовлению орудий труда;

— освоение и использование огня;

— формирование языка и развитой речи;

— развитие высокоорганизованного мозга.

В эволюции человека огромную роль сыграли социальные факторы: трудовая деятельность, общественный образ жизни, речь и мышление.

Антропосоциогенез (от греч. anthrōpos — человек, лат. societas — общество и греч. genesis — происхождение) представляет собой комплексный процесс становления и развития человека как социального существа, обладающего сознанием и способностью к целенаправленной деятельности.

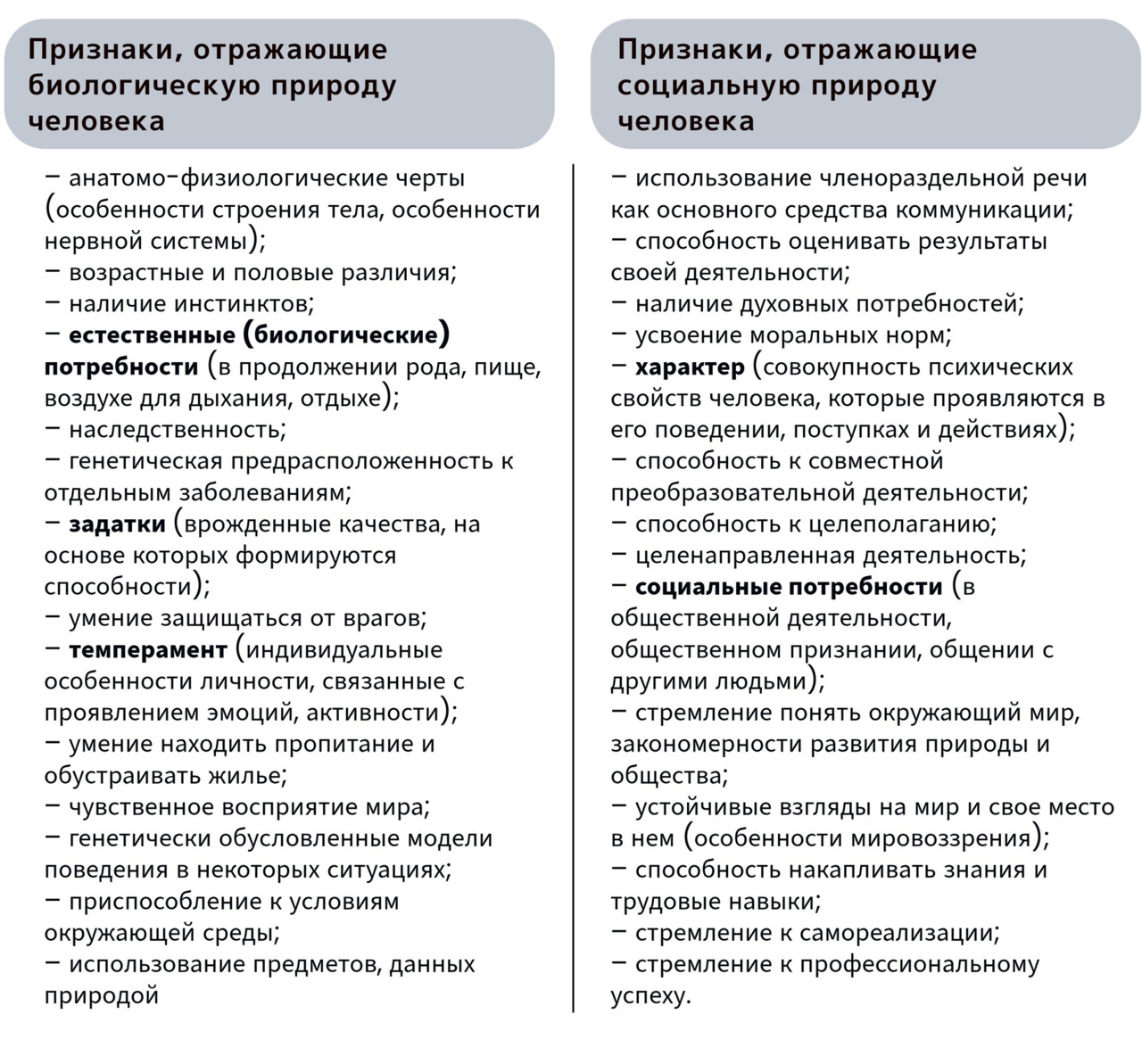

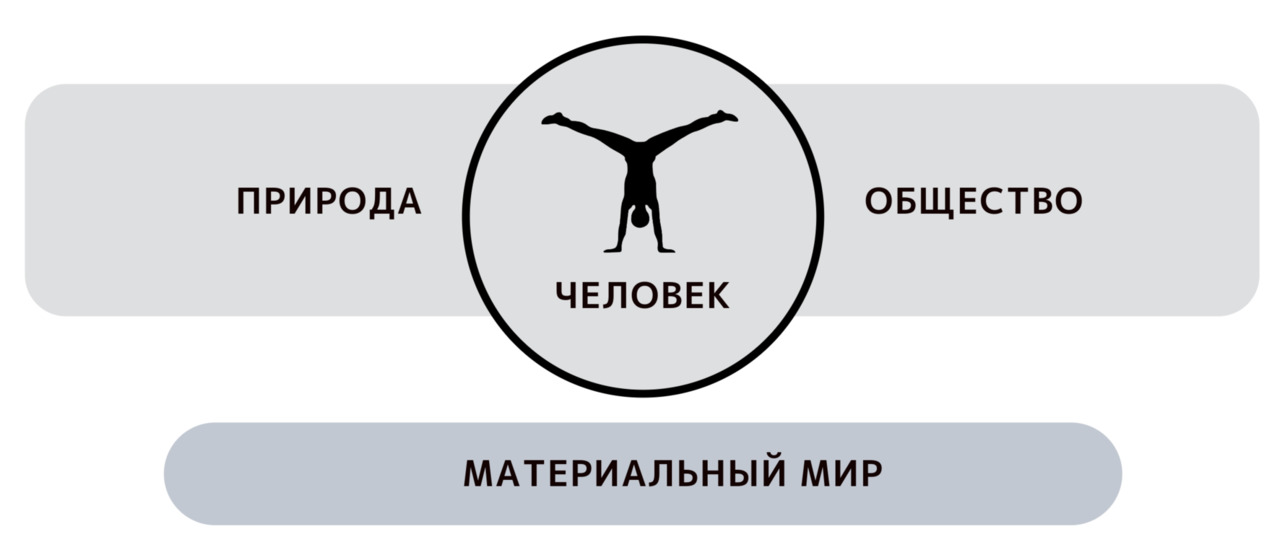

Человек — уникальное биосоциальное существо, которое обладает двойственной природой. С одной стороны, человек является продуктом биологической эволюции, с другой — социальным существом, формирующимся под влиянием общественных отношений.

Человек — биологическое существо, которое, как и все живые организмы, рождается, растёт, взрослеет, стареет и умирает. Биологическая сущность человека указывает на то, что он является неотъемлемой частью природы и связан с другими формами жизни. Сходство с другими живыми организмами проявляется в анатомии и физиологии (костная, мышечная и нервная системы), естественных потребностях (питание, вода, воздух), наличии инстинктов (инстинкт самосохранения, продолжение рода, поиск и усвоение пищи) и рефлексов (безусловные и условные).

Социальное в человеке указывает на его неразрывную связь с другими людьми. Полноценное развитие и формирование личности невозможны без общества. Социальные качества развиваются в процессе труда и общения.

Обратите внимание, что темперамент — это врождённое качество, а характер формируется в процессе социализации и меняется с приобретением нового жизненного опыта.

Итак, биологическое и социальное в человеке находятся в сложном взаимодействии, определяют психическое развитие и своеобразие человеческой личности.

В науке собрано множество доказательств удивительного сходства между человеком и животными. Чем выше животное находится на эволюционной лестнице, тем больше оно похоже на человека. Это подтверждает единство происхождения всех живых существ.

Сходство между человеком и животными проявляется в следующих аспектах: одинаковая структура ДНК, похожие органы и ткани, схожее развитие эмбрионов. В материалах ЕГЭ выделяются также и другие черты сходства:

— возможность приспосабливаться к изменяющимся природным условиям;

— инстинктивные реакции на воздействие среды, чувствительность к боли;

— использование предметов, данных природой;

— забота о потомстве и др.

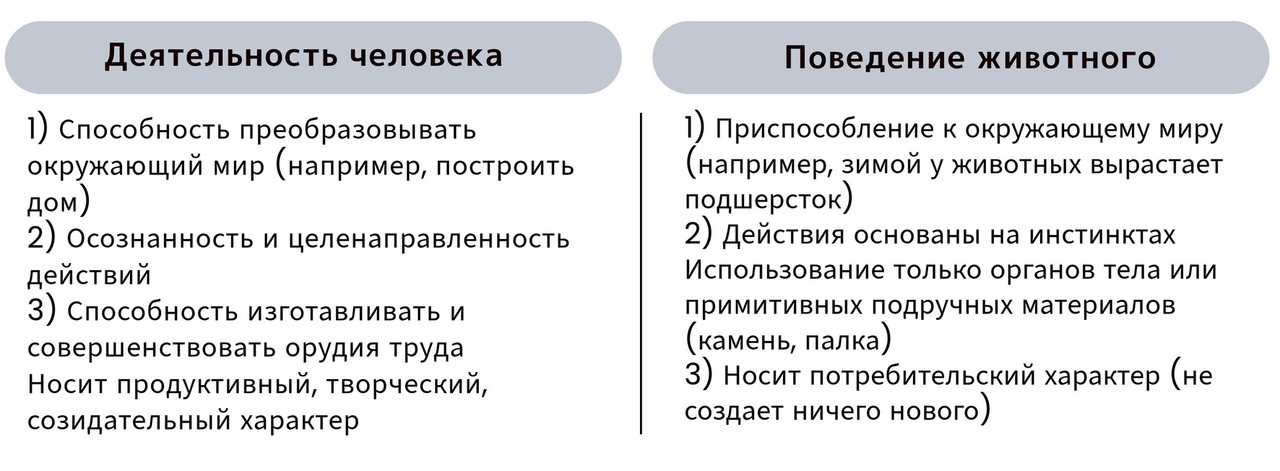

Рассмотрим основные черты отличия человека от других живых существ.

Человек обладает мышлением — высшей ступенью человеческого познания, сложной формой психической деятельности, свойственной только людям. Мышление человека характеризуется способностью к сложному анализу, формированию умозаключений, умением мыслить абстрактно, логически и ассоциативно. В процессе мышления человек взаимодействует с окружающим миром и объектом познания, а также облекает полученные знания в слова.

Человек обладает членораздельной речью. В отличие от животных, чьи звуковые сигналы предопределены биологически и имеют ограниченный набор, человеческая речь многообразна и постоянно развивается. Речь — это одна из важнейших психических функций человека, инструмент познания и самосовершенствования, основа мышления. Благодаря речи, в диалоге с другими людьми, человек формирует свою индивидуальность и создаёт свой внутренний мир.

Человек способен создавать и использовать различные орудия труда для удовлетворения своих потребностей и адаптации к окружающей среде. Некоторые животные могут использовать предметы из окружающей их природы, например камни и палки. Но только человек способен изготавливать орудия труда посредством других орудий. Первые рубила, палки-копалки и копья на современном этапе переросли в сложные механизмы, машины, комбайны и оружие. Создание и совершенствование орудий труда способствовали развитию общества в целом, а научно-технологические революции создали новые, не существовавшие прежде сферы деятельности.

Человек способен преобразовывать окружающий мир. Человек начал преобразовывать окружающую среду ещё в древности, когда начал заниматься сельским хозяйством и разводить животных. С развитием технологий и науки, это процесс стал ещё более масштабным и интенсивным. Сегодня человек строит города, дороги, мосты, заводы и электростанции, изменяет рельеф местности и даже создаёт искусственные острова.

В отличие от человека, животные могут только приспосабливаться к новым условиям, но не способны их изменить.

Человеческая деятельность носит целенаправленный и осознанный характер. Сознание — это совокупность переживаний, ощущений, эмоций, представлений и мыслей, которые человек выделяет из своего опыта и воспринимает как своё «я». Сознание, как высшая форма психических процессов, свойственно только людям. Многие учёные считают, что у животных нет сознания, и их поведение определяется исключительно инстинктами. Ведь сознательная деятельность предполагает не только понимание происходящего вокруг, но и формирование определённого отношения к объектам, явлениям и событиям, а также выработку собственной точки зрения на вещи.

Целенаправленность человеческой деятельности проявляется в постановке целей и задач, которые индивид стремится достичь в процессе своей жизнедеятельности. При этом человек самостоятельно определяет свою социальную роль, выбирает род занятий, а также методы и средства для достижения цели, прогнозирует результаты.

Человеку присущи духовные потребности. Они включают стремление к познанию окружающего мира, самого себя и смысла своего существования, а также желание самосовершенствоваться. Эти потребности не даны человеку от природы, они формируются и развиваются под влиянием социального окружения индивида в ходе его воспитания и образования.

Человек обладает уникальной способностью к творчеству. Это качество позволяет людям создавать новые идеи, продукты и произведения искусства, которые не встречаются в природе. Творчество играет важную роль в развитии человечества, так как оно стимулирует инновации, улучшает качество жизни и способствует самовыражению.

2) Влияние социокультурных факторов на формирование личности

В психологии и социологии понятие «человек» тесно связано с понятиями «индивид», «индивидуальность» и «личность».

Индивид — это отдельно взятый представитель человеческого рода. Этот термин был введен древнеримским философом Цицероном как своего рода «атом» человеческого общества. Понятие «индивид» характеризует человека как носителя определенных биологических свойств.

Понятие «индивидуальность» используется для обозначения уникального сочетания биологических и социальных качеств, которое отличает одного человека от всех других. Индивидуальность проявляется в чертах характера, интересах, способностях, свойствах интеллекта человека, а также особенностях внешности. Она закрепляется в стиле и образе жизни, имени, общении и деятельности. Даже у близнецов существуют свои уникальные специфические особенности.

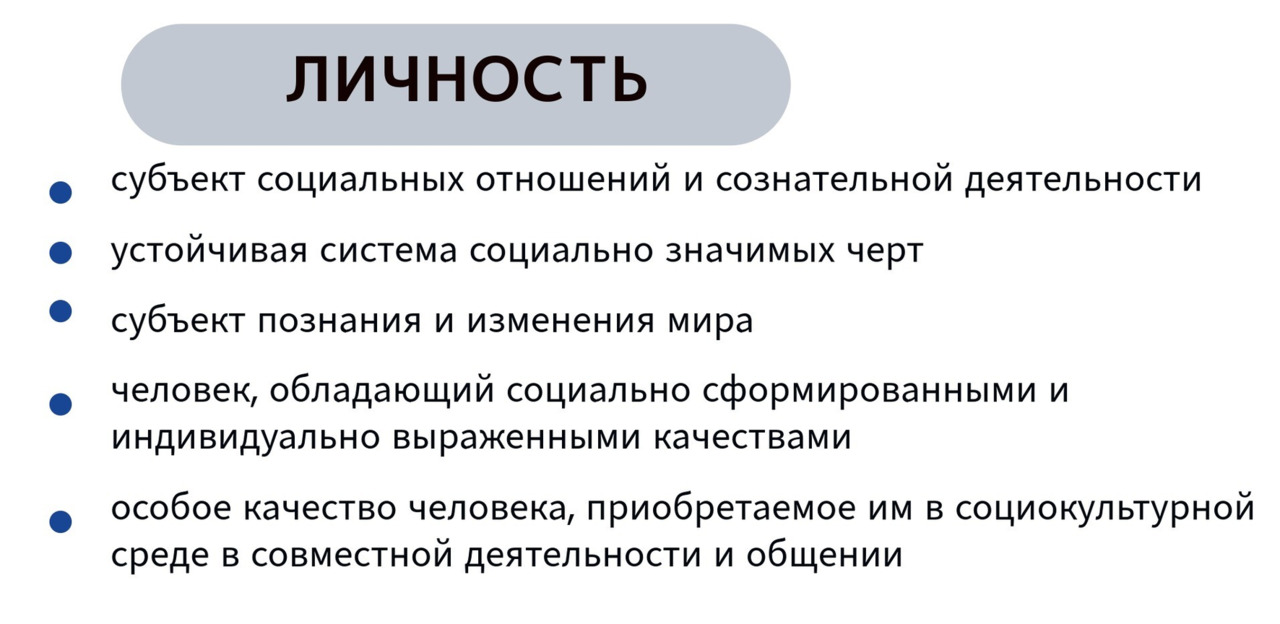

С самого рождения человек становится частью общества и постепенно развивается как личность. Обычно под личностью понимают человека с определёнными социальными и жизненными качествами, которые он приобрёл в процессе своего развития.

Личность — это совокупность социально значимых качеств индивида, которые формируются в процессе общественной жизни. Она является результатом взаимодействия биологических, психологических и социальных факторов. Личность проявляется в действиях, поступках и отношениях человека к другим людям и обществу в целом.

Личность формируется только в обществе, так как она является социальной сущностью человека.

Человеком рождаются, личностью становятся на протяжении всей жизни. Ребёнок появляется на свет с биологическими качествами, которые даны ему природой. Взрослея в обществе, он начинает усваивать, перенимать и накапливать знания. Индивид становится личностью в процессе социализации, когда он осваивает социальные функции, роли, нормы и правила поведения, а также общается с другими людьми. В процессе социализации человек приобретает неповторимые индивидуальные качества, своё мировоззрение и характер, которые определяют его поведение в обществе.

Социализация — это процесс становления человека в обществе, в ходе которого он усваивает социальный опыт: социальные нормы, ценности, модели поведения, социальные роли и установки.

На формирование личности влияет ряд факторов:

— наследственность (определённые физические качества, черты характера и задатки способностей, передающиеся по генам от родителей);

— окружающая среда (природные факторы, такие как цикличность, сезонность, погода и ландшафт, непосредственно и постоянно воздействуют на психоэмоциональную сферу личности);

— культура (набор ценностей, норм и образцов поведения, историческая эпоха);

— социальное окружение (взаимодействие с обществом позволяет человеку приобретать жизненный опыт, формировать представление о мире и своём месте в нём);

— личный опыт (уникальный опыт, полученный в различных ситуациях под влиянием социального окружения, служит основой для ориентации в будущем).

3) Личность в современном обществе. Коммуникативные качества личности

В современном обществе понятие личности занимает важное место. Личность представляет собой уникальную комбинацию индивидуальных качеств, которая определяет поведение, мировоззрение и взаимодействие с окружающей средой. Однако, в современном обществе, личность и её развитие стало осложненным процессом из-за различных факторов.

Во-первых, современное общество стало гораздо более сложным и разнообразным, поэтому люди сталкиваются с большим количеством влияний и стимулов: сетевые технологии, социальные сети и медиа оказывают влияние на образ мышления, поведение и ценности. В результате формирование личности зависит от того, какую информацию и мнения человек получает из внешнего мира.

Во-вторых, проявление личности в современном обществе часто ограничивается её социальным статусом и ролью в экономике. Многие люди стремятся достичь успеха и материального благополучия, что приводит к стремлению к ложным ценностям, отсутствию реализации, саморазвития. Большинство людей ориентируются на общепринятые стереотипы и требования общества, что также может ограничить свободу самовыражения и самореализации.

В-третьих, современный мир подвержен постоянным изменениям. Психологи констатируют, что в психическом состоянии людей происходят значительные перемены, связанные с особенностями нашего времени. Приобретая преимущества развития цивилизации, люди начинают осознавать последствия научно-технических достижений, которые ранее были незаметны для них. Механизация различных видов человеческой деятельности стимулирует «механизацию» психических процессов и способствует формированию стереотипов мышления. Также важно отметить, что внедрение новых технологий позволяет человеку добиваться более быстрых результатов, быстро получать большой объём информации, что, в свою очередь, ускоряет его жизнь, повышает мотивацию к достижению целей и снижает длительность процесса деятельности. Однако эти изменения могут привести к нарушению ощущения биоритма, скорости жизни.

В-четвертых, современное общество характеризуется высокой степенью индивидуализации, когда каждый человек имеет свои уникальные потребности, интересы и ценности. Это приводит к тому, что люди все больше ориентируются на себя, а не на других. В результате этого возникают проблемы с межличностными отношениями, так как каждый человек стремится к удовлетворению своих потребностей и интересов.

Однако, несмотря на это, современное общество также предлагает возможности для личностного роста и развития. Например, образование и развитие профессиональных навыков позволяют людям стать более компетентными и успешными в своей работе. Кроме того, современные технологии и социальные сети предоставляют множество возможностей для общения и обмена информацией.

Коммуникация — процесс передачи информации от одного человека к другому по разным каналам связи посредством общей системы знаков.

Коммуникативные качества личности являются важными аспектами жизни в современном обществе. Они включают в себя умение эффективно общаться, слушать и понимать других людей, выражать свои мысли и чувства ясно и точно, а также устанавливать хорошие отношения с окружающими людьми. Коммуникация предполагает общение, передачу информации, идей, эмоций, навыков от человека к человеку посредством символов — слов, изображений, графиков и прочего. Коммуникация является необходимым элементом взаимодействия людей, групп, народов, государств и пронизывает все стороны жизни общества, социальных групп и отдельных индивидов.

В современном мире коммуникация стала неотъемлемой частью жизни каждого. Поэтому важно уметь эффективно общаться, чтобы достигать поставленных целей, решать конфликты и строить здоровые отношения с окружающими людьми.

Для достижения успеха в общении необходимо обладать следующими коммуникативными качествами:

— эмпатия (способность поставить себя на место другого человека и понять его точку зрения);

— активное слушание (умение внимательно слушать собеседника, задавать уточняющие вопросы и проявлять интерес к его мнению);

— уверенность (уверенность в себе и своих словах, которая помогает убедить других людей в правильности своих мыслей и действий);

— грамотная речь;

— коммуникабельность (готовность к общению с разными людьми, умение находить общий язык и устанавливать контакты);

— самоконтроль (умение контролировать свои эмоции и поведение в различных ситуациях, чтобы сохранять хорошие отношения с окружающими людьми);

— уважение к другим;

— открытость (готовность к новым знаниям, опыту и идеям, которые могут помочь улучшить коммуникативные навыки);

— целеустремленность (стремление к достижению конкретных целей).

В целом, коммуникативные качества являются необходимыми для успешной жизни в современном обществе. Они помогают устанавливать доверительные отношения с другими людьми, достигать поставленных целей и развиваться как личности.

4) Потребности и интересы

Основные мотивы деятельности человека — это потребности и интересы.

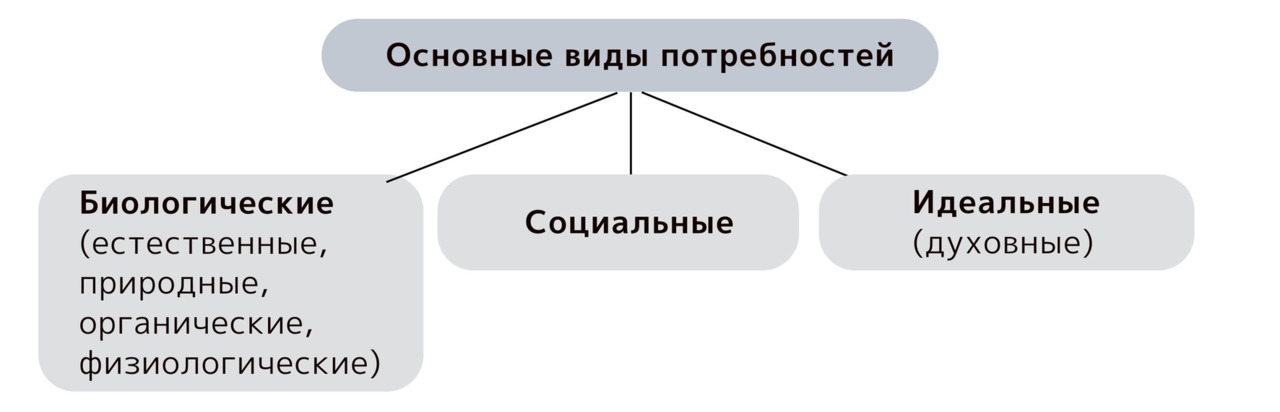

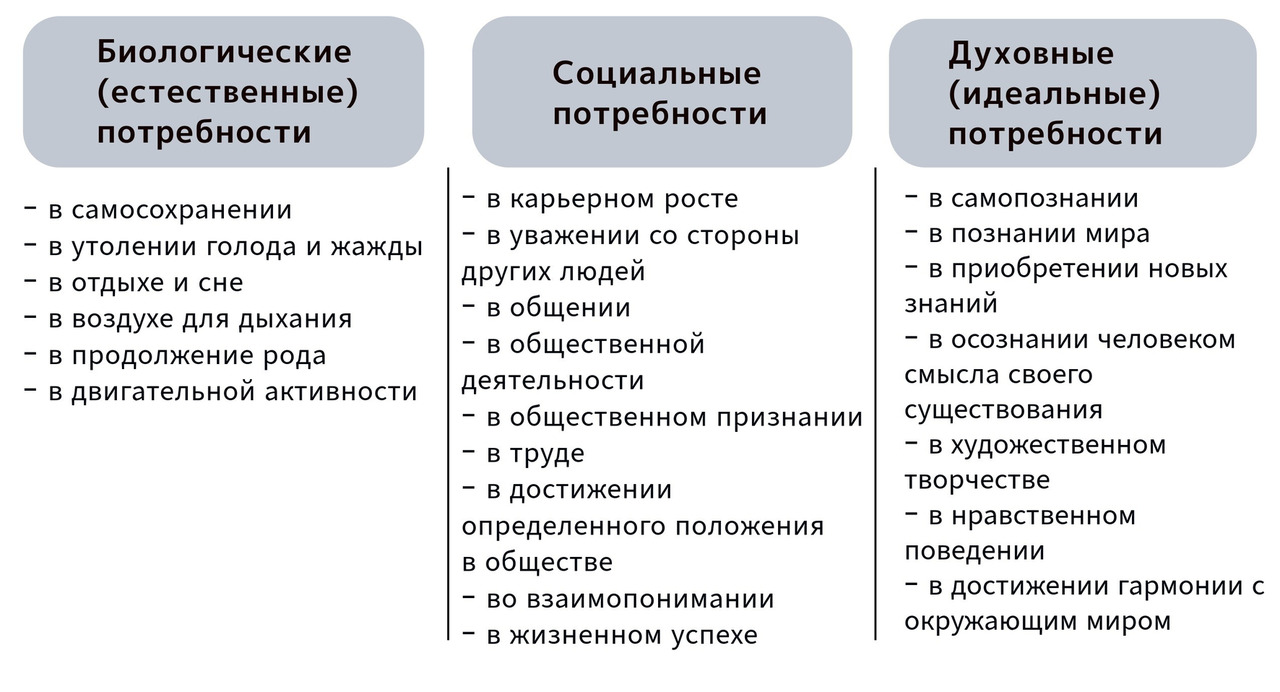

Потребность — это осознанная человеком нужда в том, что необходимо для поддержания его организма и развития личности. Социологи разделяют потребности на три вида: биологические, социальные и духовные.

Биологические потребности связаны с физическим телом и необходимы для поддержания жизни и развития. Они включают в себя дыхание, питание, воду, движение, отдых и сон. Также к ним относятся такие сложные потребности, как поддержание нормального теплообмена, сбалансированное питание, продолжение рода и защита от болезней. Данный вид потребностей свойственен всем живым существам. Их также называют естественные, физиологические, природные, биогенные, органические или витальные (от лат. vita — жизнь).

Социальные потребности — это потребности, связанные с взаимодействием человека с обществом. Они включают в себя потребность в общении с другими людьми, взаимопонимании, признании, поддержке, самореализации, трудовой деятельности.

Духовные (идеальные) потребности — это потребности в познании, приобретении новых знаний и опыта, самосовершенствовании. Духовные потребности выступают как стремление к созданию духовных ценностей, творчеству, духовному общению. Предела реализации данного вида потребностей не существует, нет и границ в выборе средств и способов их удовлетворения.

Существуют и другие классификации потребностей. Так, в своём труде «Мотивация и личность» американский психолог Абрахам Маслоу выделил основные группы базовых потребностей, которые служат основными мотивами человеческой деятельности

1) физиологические потребности;

2) потребность в безопасности или экзистенциальные потребности (в стабильности, защите, в свободе от страха, тревоги, потребность в порядке, законе);

3) потребность в принадлежности и любви;

4) потребность в признании или престижные потребности (в признании, высокой оценке собственных достоинств, уважении со стороны других людей, потребность в уверенности, независимости, свободе, а также потребность в завоевании определенного положения в обществе, внимания, признания, славы);

5) потребность в познании и понимании;

6) эстетические потребности (духовное стремление человека к гармонии и красоте, искусству и творчеству);

7) потребность в самоактуализации (самореализация).

Данная классификация умело используется маркетологами для создания рекламных кампаний. Так, для удовлетворения физиологических потребностей в рекламе показывают красивые фото еды и различных напитков. Многие рекламные материалы апеллируют к потребности в безопасности, демонстрируя потенциальные угрозы: проблемы со здоровьем, финансовые потери, утрату статуса и другие страхи. При этом рекламируемый товар позиционируется как эффективное решение, способное предотвратить нежелательные последствия, что создаёт сильный стимул для совершения покупки.

Выделяют также индивидуальные и общественные потребности. Индивидуальные потребности отражают запросы конкретного человека, связанные с его личными условиями жизни и особенностями характера. Общественные потребности, в свою очередь, характеризуют социальную жизнь и затрагивают интересы групп людей или общества в целом.

Подлинные потребности связаны с тем, что действительно необходимо человеку, а удовлетворение мнимых потребностей может причинить вред здоровью, интеллектуальному и нравственному развитию личности.

Связующим звеном между потребностями и конкретными формами деятельности выступают интересы.

Интерес — это целенаправленное отношение человека к определённому объекту, характеризующееся стремлением к получению новых знаний об этом объекте и его более глубокому изучению.

Интересы делают процесс достижения целей и удовлетворения потребностей более привлекательным. Интересы зависят от социального положения человека и его принадлежности к различным группам, они осознаются в разной степени и служат мотивами для различных видов деятельности. Иногда интересы перерастают в увлечения всей жизни или становятся её смыслом. Важно отметить, что одна и та же деятельность может быть мотивирована разными интересами и удовлетворять различные потребности.

Существует несколько классификаций интересов, например:

— по направленности: социальные, экономические, политические, духовные;

— по носителю: индивидуальные, групповые, общественные;

— по содержанию: непосредственные (интерес к процессу деятельности) и опосредованные (интерес к результатам деятельности).

Вопросы из ЕГЭ (Часть 1)

Рекомендации составителей КИМ ЕГЭ

Каждый вариант экзаменационной работы ЕГЭ 2026 г. состоит из двух частей и включает в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 16 заданий с кратким ответом. Количество правильных ответов в формулировках заданий 2, 4, 5, 7–12, 14, 16 не фиксируется, их может быть от двух до четырех.

Ответом к заданиям части 1 является последовательность цифр: 13, 123, 1234, 12211.

Правильное выполнение каждого из заданий 1, 3, 9 и 12 оценивается 1 баллом.

Правильное выполнение каждого из заданий 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16 оценивается 2 баллами.

1 (1 в КИМ). Ниже приведён перечень качеств, присущих человеку. Все они, за исключением двух, имеют социальную природу.

1) инициативность; 2) темперамент; 3) самостоятельность в принятии решения; 4) ответственность; 5) цвет глаз; 6) дисциплинированность.

Найдите два качества, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

2 (2 в КИМ). Найдите в приведённом ниже списке свойства человека, имеющие социальную природу, и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) способность к совместной преобразовательной деятельности

2) желание реализовать свой потенциал

3) способность приспосабливаться к окружающей среде

4) представления о мире и своем месте в нем

5) потребность в воде, пище, отдыхе

3 (2 в КИМ). Представьте, что помогаете преподавателю оформить слайд презентации к уроку по теме «Человек». Один из слайдов называется «Основные отличия человека от других живых существ». Что из перечисленного Вы включили бы в этот слайд? Запишите цифры, под которыми указаны эти черты.

1) способность к продолжению рода

2) стремление к саморазвитию и достижению успеха в обществе

3) способность адаптироваться к окружающей среде

4) общение посредством словесной речи

5) использование предметов, данных природой

6) потребность в признании и одобрении со стороны окружающих

4 (2 в КИМ). Выберите верные суждения о человеке и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Традиционно к естественным (биологическим) потребностям человека относят потребности в социальной активности, общественном признании и взаимодействии с другими людьми.

2) Удовлетворение потребностей человека происходит в ходе его деятельности.

3) Термин «индивид» применяется для описания человека как представителя биологического вида.

4) Отличительной чертой человека по сравнению с другими живыми существами является наличие мышления и словесной речи.

5) Духовные потребности лежат в основе формирования некоторых интересов и склонностей человека.

5 (2 в КИМ). Елизавете 35 лет. Найдите в приведённом списке её черты (качества), имеющие социальный характер. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Рост Елизаветы составляет 175 сантиметров.

2) Елизавета, как и её мама, обладает абсолютным музыкальным слухом.

3) У Елизаветы темные волосы и зеленые глаза.

4) Елизавета — добросовестный сотрудник.

5) Елизавета увлекается искусством.

6) Елизавета любит управлять автомобилем.

6 (2 в КИМ). Выберите верные суждения о человеке и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Личность человека формируется в процессе социализации.

2) Сознательное участие человека в общественной жизни характеризует его как личность.

3) На формирование личности влияют только семья и ближайшее окружение человека.

4) Понятие «индивид» используется для обозначения единичного представителя человеческого рода.

5) Все черты характера человека имеют биологическую природу.

7 (2 в КИМ). Выберите верные суждения о человеке и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Позитивные коммуникативные качества личности включают открытость и доброжелательность.

2) Личные потребности человека всегда соответствуют нуждам общества, в котором он находится.

3) Естественные потребности человека связаны с его биологической природой.

4) Биологическая природа человека выражается через способности к общественно полезному труду и творчеству, наличие сознания и разума, свободы и ответственности.

5) Только люди обладают способностью использовать природные объекты для удовлетворения своих нужд.

8 (2 в КИМ). Выберите верные суждения о биосоциальной сущности человека и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Социальные качества человека включают стремление к профессиональному успеху.

2) Осознание и переживание человеком необходимости чего-либо для поддержания его жизни и развития называется потребностью.

3) Социальные потребности человека включают потребность в общении.

4) Духовные потребности человека связаны с потребностями в воздухе, пище и поддержании нормального теплообмена.

5) Индивидуально-психологические особенности личности, способствующие успешному выполнению определённой деятельности, называются способностями.

9 (3 в КИМ). Установите соответствие между потребностями и их видами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПОТРЕБНОСТИ

А) в восстановлении сил и отдыхе

Б) во взаимодействии с окружающими

В) в социальном статусе и признании

Г) в познании окружающей действительности

Д) в понимании человеком своего предназначения

ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ

1) социальные

2) духовные (идеальные)

3) биологические

1.2 Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение

1) Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека

Каждый человек уникален и отличается от других не только внешностью, но и своеобразием своего внутреннего, духовного мира.

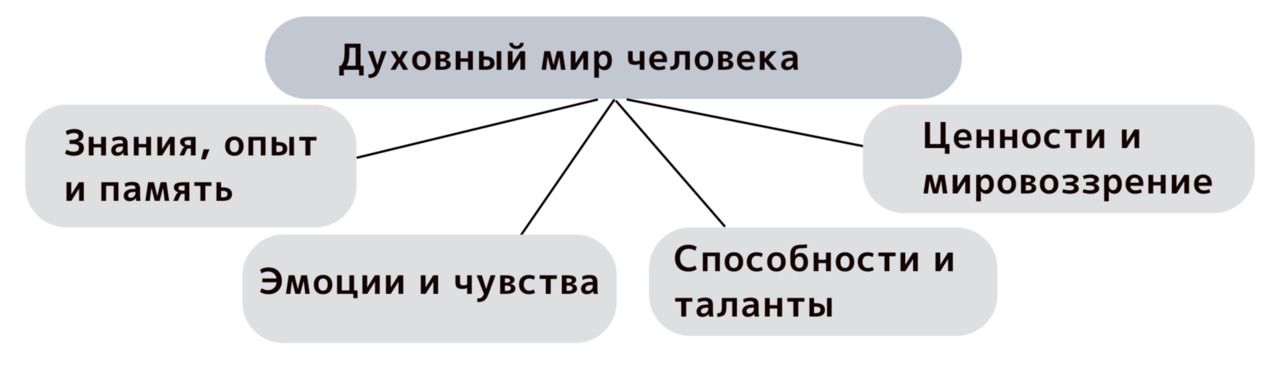

Духовный (внутренний) мир человека — это состояние сознания, отражающее мировоззрение, систему ценностей и волевых устремлений человека. Этот мир включает мировоззрение, нравственные ориентиры, идеалы и убеждения, а также способности и стремления.

Духовный мир формируется под влиянием воспитания, социума, образования и особенностей мышления и развивается на протяжении всей жизни.

Базовым элементом духовного мира человека и духовной культуры личности является мировоззрение.

Мировоззрение — это система взглядов человека на окружающий мир и место в нем, а также соответствующие этим взглядам основные жизненные позиции людей, их идеалы, принципы деятельности, ценностные ориентации.

Место человека в мире определяется его действиями и поступками, основанными на внутренней уверенности в верности своих решений, правильности точки зрения и образа действий. Мировоззрение формируется на основе жизненного опыта, полученных знаний, системы ценностей, идеалов и убеждений. От этого зависит самооценка человека и его отношение к событиям и явлениям окружающего мира.

Значимым компонентом мировоззрения являются ценности.

Ценности — это основа жизни каждого человека, они наполняют её смыслом и определяют отношение к окружающему миру. Ценности бывают индивидуальные, групповые и общезначимые.

Среди индивидуальных ценностей могут быть:

— семья, любовь, дети;

— дружба и общение;

— здоровье и физическое развитие;

— благополучие, самореализация, духовный рост;

— образование, самообразование и т. д.

Ценности меняются в течение жизни в зависимости от социального опыта и условий жизни.

Групповые ценности важны для коллектива, так как способствуют его сплочению и укреплению связей между индивидами. В общезначимых ценностях отражается менталитет конкретного народа, наиболее значимые события и процессы социальной действительности, текущая политическая ситуация, цели общественного развития в конкретный исторический период. К общественным ценностям относятся: добро, мир, права и свободы, семья.

По видам бытия различают материальные (вещи, предметы) и духовные ценности (знания, опыт).

Содержательные компоненты мировоззрения:

1) Мироощущение — это совокупность чувств, отражающих мир в целом, сформированных в процессе жизнедеятельности человека и определяющих его отношение к действительности. Оно играет важную роль в формировании мировоззрения и ориентации на практические действия.

2) Мировосприятие — это эмоционально-психологическая сторона мировоззрения, которая выражает ощущения, восприятия и переживания человека, способ, которым человек воспринимает и интерпретирует окружающий мир.

3) Миропонимание — это процесс осмысления и интерпретации окружающего мира, основанный на знаниях, опыте и ценностях индивида или группы.

Мироощущение, мировосприятие и миропонимание приводят человека к формированию в его сознании картины мира.

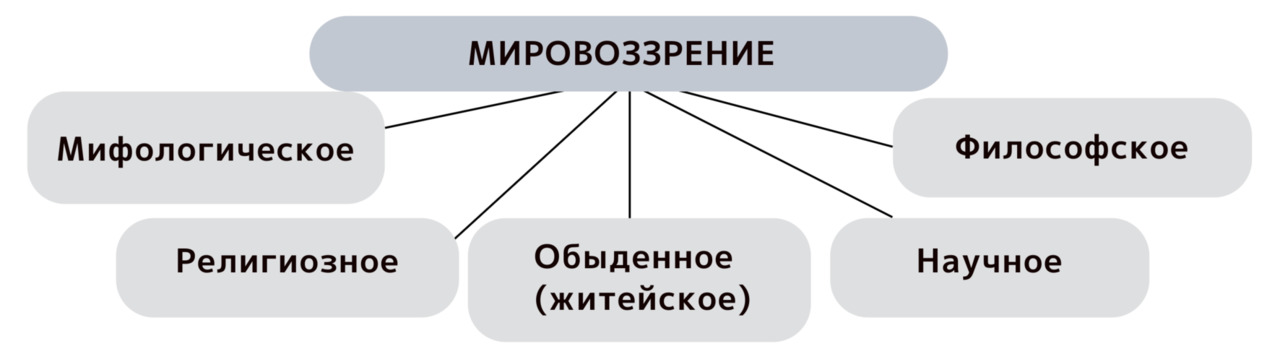

Мировоззрение человека исторически обусловлено: каждая эпоха имеет свой уровень знаний, проблемы и подходы к их решению, а также духовные ценности. Выделяют следующие типы мировоззрения: мифологическое, религиозное, житейское (обыденное), научное и философское.

Мифологическое мировоззрение — это система взглядов, основанная на мифах и легендах, которые объясняют происхождение мира, явления природы и законы общества. Оно возникло в глубокой древности и было свойственно многим культурам, таким как античная, древневосточная, древнеегипетская и другим.

Мифы и легенды служили основой для формирования культуры, традиций и обычаев народов. Они объясняли происхождение мира, богов, героев и их взаимоотношения. Мифы возникли, когда люди не могли объяснить явления, с которыми сталкивались, будь то природные феномены или повороты судьбы. Для древних людей мифы были реальностью, и для них не существовало чёткой границы между естественным и сверхъестественным. Мифы не только описывали и объясняли мир, но и пронизывали и определяли всю жизнь и деятельность человека.

На основе мифологического мировоззрения сформировалась религиозная картина мира. Религиозное мировоззрение основано на вере в единое, абсолютное и священное начало мира — Бога, сущность которого недоступна полному пониманию человека. Это привело к формированию новой картины мира, где полностью изменилась система представлений о месте человека в мире и о его жизни. В центре религиозного мировоззрения лежит убеждение в существовании сверхъестественного начала, которое определяет природу окружающего мира, направления человеческой деятельности и смысл жизни. Религия устанавливает как обязательное правило строгое соответствие жизни человека религиозным нормам, идеям и представлениям. Для верующего человека религия становится не только объяснением происхождения всего сущего, но и опорой в сложных жизненных ситуациях.

Важной характеристикой религии является существование системы догматов. Догматы — это основные положения вероучения, признаваемые непререкаемыми истинами, вечными и неизменными божественными установлениями, обязательными для всех верующих. Каждая религия имеет свою собственную догматическую систему, выработанную в процессе длительных споров и внутрицерковной борьбы.

Обыденное (житейское) мировоззрение складывается в процессе жизнедеятельности на основе повседневного опыта. Обыденное мировоззрение — это часть жизни каждого человека и общества в целом. Оно включает личный опыт, коллективные мнения, стереотипы поведения, правила отношений и народную мудрость. Обыденное мировоззрение опирается на здравый смысл и разнообразный житейский опыт. Это стихийно складывающийся тип мировоззрения у каждого человека в процессе его жизнедеятельности, включающий несистематизированное обобщённое представление о мире и месте человека в этом мире. Каждый день человек что-то узнает, чему-то учится, совершает ошибки, делает выбор — всё это опыт, из которого складывается жизнь.

Научное мировоззрение основано на научных фактах и подтверждённых истинах, следует принципам рациональности, логики и закономерностей. Оно включает научную картину мира, обобщённые достижения человечества и принципы взаимодействия с природой и культурой. Научное мировоззрение основывается на принципах объективности, рациональности и эмпирической проверке.

Философское мировоззрение — это теоретическое осмысление мировоззрения, которое объединяет опыт духовного и практического познания мира. Отличительные черты философского мировоззрения — логичность и последовательность, систематичность, высокий уровень обобщения и обоснованности. Слово «философия» в переводе с греческого языка означает «любовь к мудрости». В отличие от мифологического и религиозного мировоззрений, основанных на вере и фантастических представлениях о мире, философия использует научно-теоретические методы.

2) Общественное и индивидуальное сознание

Мировоззрение тесно связано с сознанием человека. Оно служит ориентиром для деятельности человека и определяет его духовный мир, подход к практическим делам.

В человеческий мозг непрерывно поступает информация об окружающем мире и физическом состоянии тела. Часть этой информации попадает в кратковременную и долговременную память, другая часть — в те отделы мозга, которые отвечают за физическое состояние и деятельность, и лишь малая доля этой информации осознаётся человеком. Почему лишь малая доля? Потому что поток этой информации в миллионы раз больше, чем тот, который способно обработать наше сознание.

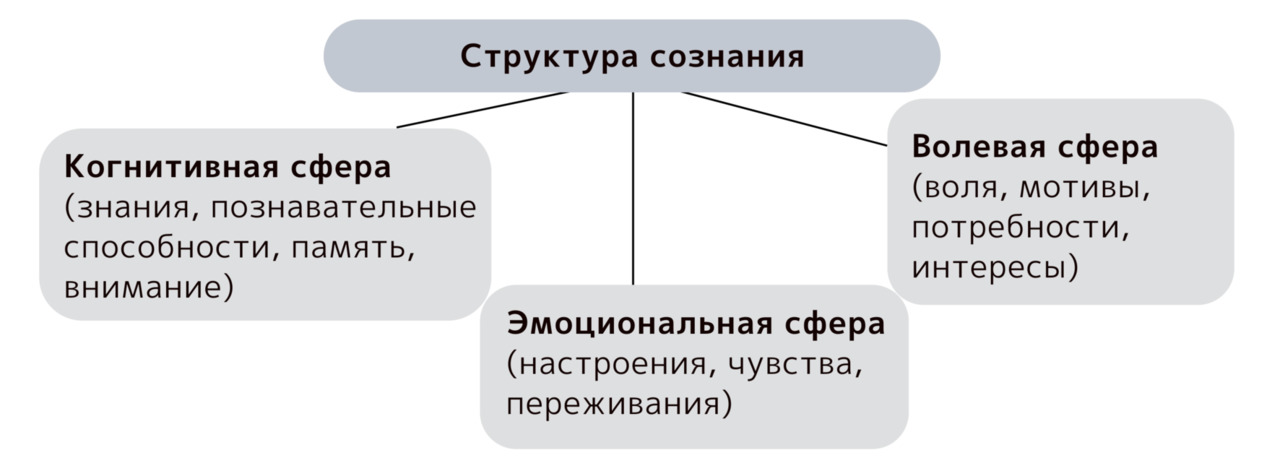

Индивидуальное сознание — это совокупность переживаний, ощущений, эмоций, представлений и мыслей, которые выделяются из всего пережитого и воспринимаются человеком как собственное «Я». Сознание, как высшая форма психических процессов, свойственно только людям. Оно участвует в осмыслении жизни и окружающего мира, регулирует, контролирует и управляет деятельностью человека. Сознание отличает способность к предвидению результатов материальной и духовной деятельности.

Основная функция сознания — способность индивида взаимодействовать с окружающим миром, что делает возможным осознание себя как личности.

Другие функции сознания включают:

— отражательную (восприятие мира через память и мышление);

— оценочную (формирование отношения к миру);

— рефлексивную (самосознание и осмысление происходящего);

— преобразующую (управление волей и деятельностью, принятие решений);

— порождающую (творчество).

В процессе взаимодействия с окружающей средой и другими людьми человек неизбежно должен был выделить себя как объект, реально существующий во времени и пространстве. Самосознание — это осознание и оценка человеком самого себя как личности, своего нравственного облика, интересов, ценностей и мотивов поведения. Самосознание формируется в процессе повседневного общения с другими людьми и обществом, через познание которых человек приходит к познанию и осознанию самого себя. Самосознание служит для понимания себя, организации собственной жизнедеятельности, отношений с окружающим миром и другими людьми.

Для описания подобных процессов психологи используют понятие «Я-концепция». «Я-концепция» — это комплекс представлений человека о себе, своём месте в обществе и самооценка. В поведении проявляются социальные качества человека, особенности его воспитания, культурного уровня, темперамента, потребности и убеждения. В поведении формируется и реализуется отношение человека к окружающей природной и социальной действительности, другим людям и самому себе. Социальное поведение — это форма взаимодействия человека с социальной средой. Личность выступает одновременно как объект и субъект общественного контроля: общество контролирует поведение личности, а личность контролирует и регулирует своё социальное поведение.

Существуют различные типы социального поведения: агрессия, уравнивание, соперничество, эгоизм, сотрудничество и альтруизм. Поведение определяется личностью, внешними условиями и жизненным опытом предыдущих поколений. Готовность личности вести себя определённым образом, обусловленная прошлым опытом, называется социальной установкой. Социальные установки формируются и изменяются медленно. Из-за длительного сохранения без изменений установки превращаются в стереотипы.

Сознание по своей природе, по своему источнику общественно. Сознание не может ни появиться, ни развиваться, ни функционировать вне общества. Индивидуальное и общественное сознание взаимосвязаны. Общественное сознание создается, развивается и обогащается индивидами. Поэтому в своем конкретном выражении общественное сознание несёт на себе некоторый отпечаток особенностей индивидов, участвующих в его формировании. Кроме того, общественное сознание влияет на складывание индивидуальной идентичности, самоопределения и самооценки личности.

С другой стороны, сознание отдельной личности по сути своей сознанием общественным, поскольку всякий индивид является продуктом общественных условий жизни своего времени.

Общественное сознание — это совокупность идей, теорий, взглядов, представлений, чувств, верований, эмоций, настроений, характерных для людей определённого общества.

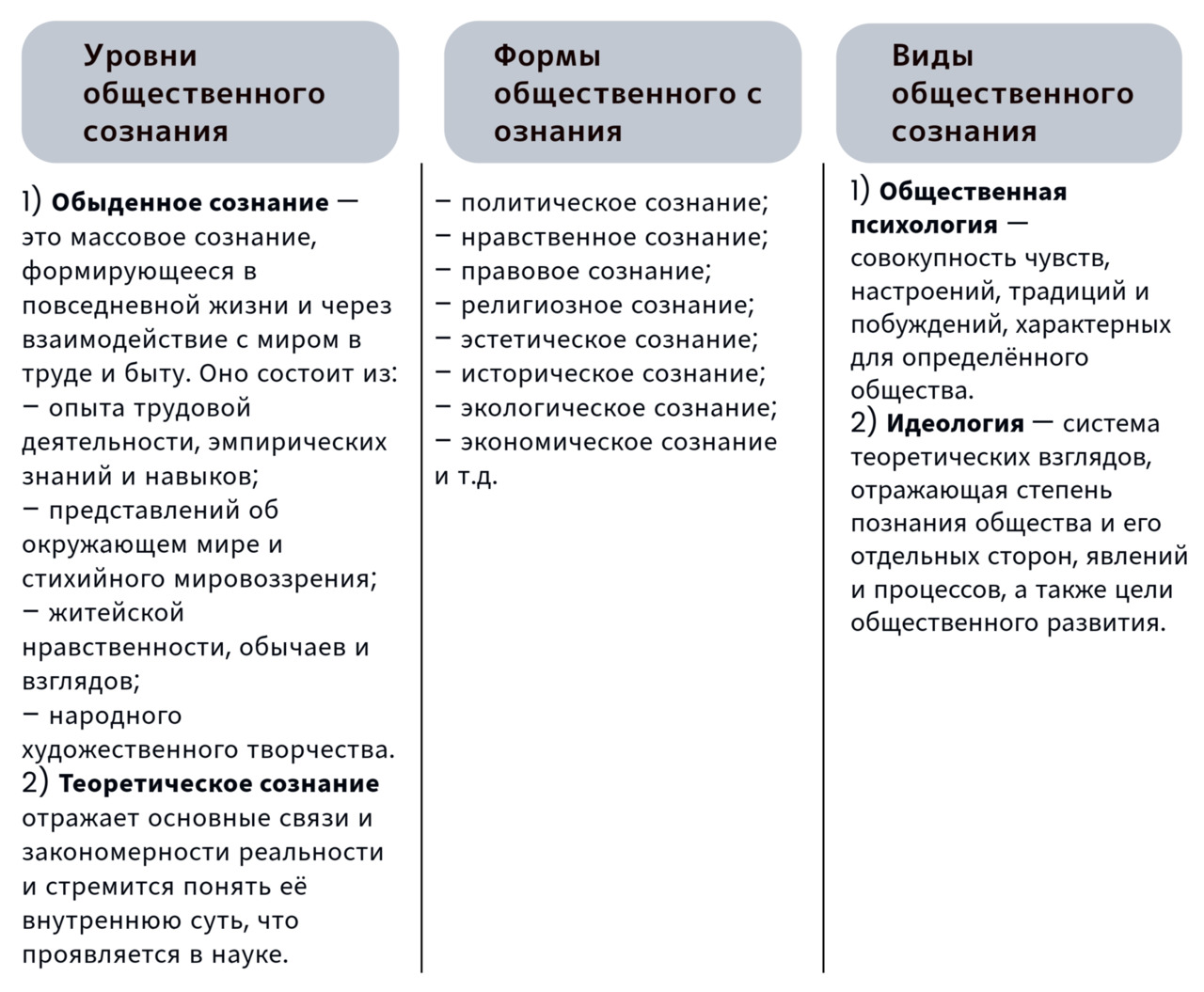

Структура общественного сознания характеризуется двумя уровнями (обыденно-практическим и научно-теоретическим) и формами, различающимися методами и средствами отражения действительности и воздействия на реальную жизнь людей.

Общественное сознание формируется под воздействием истории, культуры, религии, науки, политики и экономики. Оно играет ключевую роль в жизни общества, так как определяет систему ценностей, нормы и правила поведения, регулирующие социальные отношения и поведение людей.

В структуре общественного сознания выделяют теоретическое сознание и обыденное сознание. Обыденное сознание основано на полученном жизненном опыте и доминирующих в обществе установках и стереотипах. Оно включает элементарные понятия и явления, используемые в бытовой деятельности и повседневном общении. Общественная психология, складывающаяся стихийно под воздействием исторических событий, является элементом обыденного сознания.

Теоретическое сознание основано на рациональных выводах и обобщениях, оно формируется благодаря философии и науке. Этот вид сознания включает более глубокое понимание действительности, законы бытия и идеологию. Идеология, в отличие от общественной психологии, носит общественный характер и не может быть индивидуальной.

Вопросы из ЕГЭ (Часть 1)

1 (2 в КИМ). Выберите верные суждения о мировоззрении и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Мировоззрение — это целостное представление о природе, обществе, человеке, находящее выражение в системе ценностей и идеалов личности, социальной группы, общества.

2) Мировоззрение человека тесно связано с его убеждениями.

3) Научное мировоззрение формируется в ходе личного практического опыта человека.

4) Формирование мировоззрения происходит постепенно, как стихийно, так и осознанно.

5) Как правило, мировоззрение человека остаётся неизменным с раннего детства до конца жизни.

2 (3 в КИМ). Установите соответствие между признаками и видами (типами) мировоззрения: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИЗНАКИ

А) фантастическое и реально существующее смешиваются

Б) основано на объективных законах

В) опирается на личный опыт

Г) духовное начало преобладает над естественным бытием

Д) включает в себя достоверные и проверяемые знания о природе и обществе

ВИДЫ (ТИПЫ) МИРОВОЗЗРЕНИЯ

1) обыденное (житейское)

2) религиозное

3) мифологическое

4) научное

3 (3 в КИМ). Установите соответствие между характеристиками и типами мировоззрения: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) стихийное формирование

Б) использование жизненного опыта

В) вера в сверхъестественное мировое начало

Г) организация на основе принципов рациональности, логичности и закономерности

Д) существование системы догматов

ТИПЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ

1) научное

2) религиозное

3) обыденное (житейское)

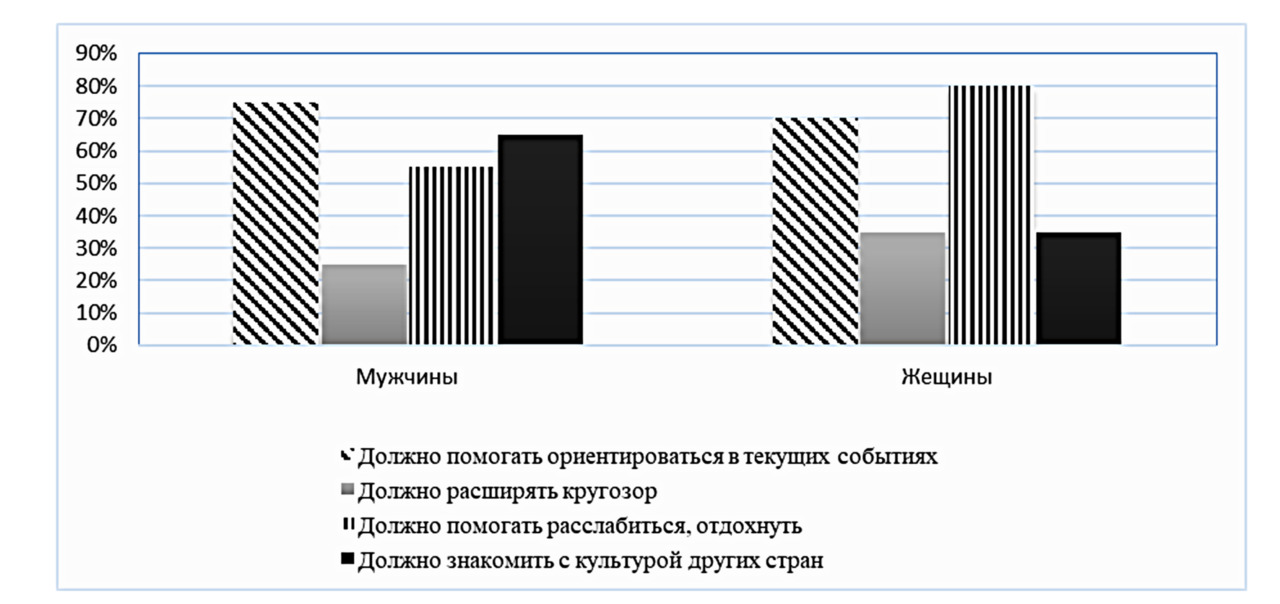

4 (9 в КИМ). В ходе социологического опроса мужчин и женщин страны Z им задавали вопрос: «Какие важнейшие задачи должно выполнять телевидение?» (Можно было выбрать несколько ответов.) Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы.

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Доля тех, кто считает, что телевидение должно помогать ориентироваться в текущих событиях, среди мужчин больше, чем среди женщин.

2) Среди мужчин мнение о том, что телевидение должно расширять кругозор, более популярно, чем мнение о том, что телевидение должно помогать расслабиться, отдохнуть.

3) Доля тех, кто считает, что телевидение должно знакомить с культурой других стран, среди мужчин больше, чем среди женщин.

4) Мнение о том, что телевидение должно помогать расслабиться, отдохнуть, среди мужчин популярнее, чем среди женщин.

5) Среди женщин мнение о том, что телевидение должно помогать ориентироваться в текущих событиях, популярнее мнения о том, что телевидение должно помогать расслабиться, отдохнуть.

Рекомендации составителей КИМ ЕГЭ

Рассмотрите представленную диаграмму (задание 9). Обратите внимание на вопрос, который был предложен респондентам, а также на варианты ответов, которые представлены в легенде. Установите, сколько опрошенных выбрали каждый вариант ответа (можно записать соответствующее число рядом с каждой позицией в легенде). Проанализируйте каждый вариант ответа на задание и соотнесите с данными диаграммы. Выберите и запишите номера правильных ответов.

1.3 Деятельность и её структура. Мотивация деятельности. Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека

1) Деятельность и её структура. Мотивация деятельности

Деятельность — это способ существования человека, ведь вся история человечества — это история его деятельности. Деятельность — это процесс активного взаимодействия человека с окружающим миром, который осуществляется сознательно. Она напрямую связана с удовлетворением потребностей, лежит в основе социализации и оказывает значительное влияние на каждого. Благодаря своим действиям индивид реализует себя и утверждает свою личность.

Деятельность — это присущий только человеку способ взаимодействия с окружающим миром, в процессе которого человек сознательно изменяет мир и самого себя.

Человеческая деятельность обладает рядом признаков (задание 18 в КИМ):

— целенаправленность и осознанность (осознанная постановка целей и их достижение);

— преобразующий характер (изменение окружающего мира, общества и самосовершенствование);

— общественный характер (взаимодействие с другими людьми в процессе деятельности).

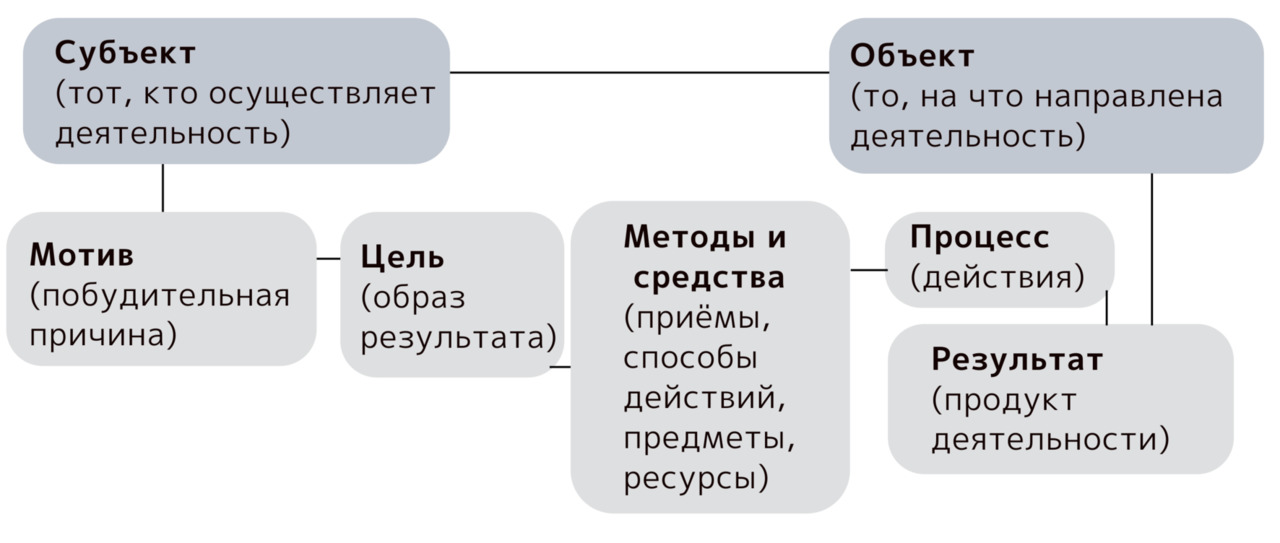

Структура деятельности включает субъекта (того, кто действует) и объект (на что направлено действие), а также цель и мотив.

Цель деятельности — это желаемый результат, который должен быть достигнут с помощью действий. Таким образом, цель является осознанным идеальным образом результата деятельности.

В основе любой деятельности лежит мотив.

Мотив (от лат. movere — приводить в движение, толкать) — это материальный или нематериальный предмет, ради которого человек совершает определённые действия.

Мотив побуждает человека к деятельности. В качестве мотива могут выступать потребности, социальные установки, убеждения, интересы, желания, влечения, эмоции, идеалы. Один и тот же вид деятельности может быть связан с разными мотивами. Мотивы играют важную роль в жизни человека, так как они определяют его поведение, цели и стремления. Они помогают человеку ориентироваться в окружающем мире, выбирать направление деятельности и достигать поставленных целей.

Для получения нужного результата и достижения поставленной цели используются разные методы и средства (способы, приёмы, предметы, ресурсы), которые применяет человек. Также важны сами действия — процесс деятельности. Действие представляет собой внутреннюю (психическую) и внешнюю (физическую) активность человека, которая регулируется сознанием.

Результаты деятельности включают:

— производство материальных благ;

— создание духовных ценностей;

— воспроизводство общественных отношений.

Рассмотрим пример: ученик готовит доклад к уроку химии. Субъект — ученик, объект — доклад, мотив — хорошая оценка, одобрение учителя и родителей. Цель данной деятельности — написать доклад. Поход в библиотеку, чтение книг, подбор информации в Интернете — это методы и средства, которые школьник использует для написания доклада. Составление, оформление, набор текста и печать — это процесс деятельности. Результат — готовый доклад.

Чтобы успешно заниматься любой деятельностью, необходимы способности. Врождённые качества человека, на основе которых формируются те или иные способности, называют задатками.

Каждый человек обладает своим уникальным набором задатков, однако способности формируются и проявляются в процессе деятельности, а также зависят от условий воспитания и особенностей развития общества. Например, чтобы стать хорошим пианистом, недостаточно иметь хороший слух и длинные пальцы, необходимо также много лет заниматься музыкой и совершенствовать свои навыки игры. Важную роль играет признание способностей обществом и одобрение окружающих, иначе способность не сформируется, а останется на уровне задатка. На основе одних и тех же задатков могут развиваться разные способности. Например, человек, умеющий хорошо рисовать, может стать художником, дизайнером или преподавателем.

Способности — индивидуально-психологические особенности личности, которые являются условиями успешного осуществления какой-либо деятельности. Каждый человек обладает уникальным набором способностей, которые формируются и развиваются на протяжении всей жизни. Существуют общие и специальные способности. Общие способности являются базовыми и применимы во всех сферах деятельности (например, хорошая память, умение вести диалог). Специальные способности необходимы для конкретных видов деятельности (например, математические или лингвистические способности).

Уровни развития способностей:

1) одаренность (наличие у ребёнка нескольких способностей в одной области, которые помогают ему успешно справляться с деятельностью);

2) талант (высокий уровень развития способностей, прежде всего специальных);

3) гениальность (наивысший уровень развития способностей как общих, так и специальных)

Гениальность — это такой уровень развития природных задатков, при котором человек способен создавать новое и необычное, имеющее значение для развития всего человеческого общества.

Точное количество гениев в мире неизвестно. Однако считается, что только около 1% людей имеют IQ выше 140 баллов, и только один человек на миллиард имеет IQ более 190 баллов.

2) Многообразие видов деятельности

Существуют различные классификации видов деятельности. Например:

— практическая (материально-производственная, социально-преобразовательная) и духовная (познавательная, ценностно-ориентировочная, прогностическая);

— индивидуальная, коллективная, массовая;

— экономическая, политическая, социальная, духовная;

— прогрессивная, реакционная, созидательная, разрушительная.

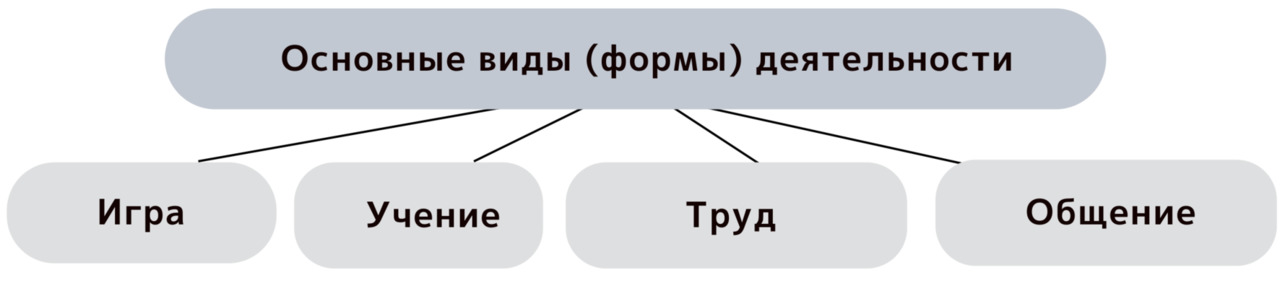

Основные виды деятельности, которые обеспечивают существование человека и формируют его как личность, включают общение, игру, обучение и труд.

Игра — это вид деятельности, направленный на удовлетворение духовных потребностей и целью которого является отдых и развлечение. Движущей силой игры является интерес человека и возможность делать то, что хочется, а не то, что нужно.

Игра является главным видом деятельности детей дошкольного возраста. В игре личность ребёнка полностью вовлекается в процесс, затрагивая его волю, чувства, эмоции, познавательные процессы и потребности. Для детей игра — это возможность примерить на себя роли взрослых и перенять социальный опыт. Если ребёнок не играет, он не развивается.

Основные признаки игры как вида деятельности (задание 18 в КИМ):

— творческий характер;

— наличие воображаемой обстановки;

— условный характер;

— ориентация не на результат, а на процесс.

Виды игр:

— предметная;

— сюжетно-ролевая;

— дидактические и развивающие игры;

— деловые игры и т. д.

Игра способствует развитию самостоятельности ребёнка, познанию способа взаимодействия с окружающим миром, умственному и физическому развитию, а также самоутверждению.

Учение — это процесс приобретения, закрепления, совершенствования и углубления знаний, умений и навыков. Оно является одним из основных видов деятельности человека и играет важную роль в его развитии и подготовке к жизни. Учение может быть организованным (например, в школе) и неорганизованным (в процессе игры, трудовой деятельности или самообразования).

Учение подготавливает человека к труду, так как даёт ему необходимые знания, умения и навыки для выполнения различных видов деятельности.

Труд является одним из основных видов деятельности человека, который играет ключевую роль в его развитии и самореализации.

Труд — это целесообразная деятельность человека, направленная на получение практически полезного результата в целях удовлетворения материальных и духовных потребностей. В процессе трудовой деятельности человек производит необходимые ему материальные и духовные ценности.

Различают физический и умственный труд, простой и сложный, репродуктивный и творческий.

В отличие от обучения и игры, труд требует определённой подготовки или квалификации. Квалификация — это уровень знаний, умений, навыков и компетенций, который характеризует готовность человека выполнять определённый вид профессиональной деятельности.

Основные признаки труда как вида деятельности (задание 18 в КИМ):

— наличие практически полезного результата;

— наличие квалификации;

— наличие орудий труда;

— деятельность связана с созданием материальных или духовных благ.

Особой формой взаимодействия людей в обществе и в межличностных отношениях является общение.

Общение — это процесс передачи информации от одного индивида к другому, обмен мыслями, чувствами и эмоциями. Потребность в общении является одной из основных потребностей человека.

В процессе общения осуществляется:

— обмен информацией и знаниями;

— передача опыта, научение, социализация личности;

— формирование индивидуальности;

— выражение личных переживаний, эмоций, чувств.

Различают следующие виды общения:

— прямое (личный контакт, личная встреча) и косвенное (через посредника);

— формальное (общение в профессиональной сфере, которое основывается на документообороте) и неформальное (общение между близкими людьми, друзьями);

— межличностное (между двумя людьми) и групповое (между тремя и более людьми).

Основные функции общения:

— коммуникативная (осуществление взаимосвязи людей на уровне индивидуального, группового и общественного взаимодействия);

— информационная (обмен информацией между людьми);

— социализации (формирование навыков взаимодействия в обществе) и др.

Особым видом деятельности человека является творческая деятельность.

Творчество — это воодушевлённая деятельность человека, направленная на создание новых предметов и ценностей. Когда человек создаёт что-то новое, он вкладывает в это свою индивидуальность, и каждое произведение становится уникальным. В науке творчество приводит к открытиям и изобретениям, а в искусстве — к созданию новых произведений.

Основа любой творческой деятельности — воображение, фантазия, вдохновение и интуиция. Как говорил изобретатель Томас Эдисон: «Гений — это один процент вдохновения и девяносто девять процентов пота». Творческая деятельность присуща не только людям искусства или науки, но и находит отражение во всех сферах деятельности любого человека.

3) Свобода и необходимость в деятельности человека

В древности свободным считался тот, кто не был рабом. Сегодня, с юридической точки зрения, свобода — это закреплённая в законе возможность определённого поведения человека. В политике свобода означает отсутствие вмешательства или помех, а в философии — возможность проявления индивидом своей воли.

Самое простое представление о свободе — «делать всё, что хочу», но абсолютная свобода невозможна, так как она привела бы к хаосу и гибели человечества. Истинная свобода всегда ограничена внешними факторами, такими как законы, обстоятельства и другие люди, а также внутренними — моральными принципами, долгом и совестью.

Свобода человека в обществе ограничена интересами других людей и общества в целом.

Свобода — способность и возможность субъектов деятельности совершать собственный выбор и действовать в соответствии со своими интересами и целями.

Притча

Однажды человек пришёл к Соломону, когда тот играл с охотничьей птицей, и попросил помощи. Человек сказал: «Царь, помоги мне, я в печали. Вчера я освободил своих рабов, а сегодня они забросали мой дом камнями».

Соломон спросил: «Зачем ты освободил своих рабов?» Человек ответил, что получил богатое наследство и решил освободить тех рабов, с которыми провёл детство, чтобы сделать их счастливыми.

Соломон сказал: «Кто тебе сказал, что свобода — это счастье, а счастье — это свобода?» Он также добавил: «Посмотри на этого хищного орла. Хотя он содержится в клетке, на охоте он — господин и повелитель. Если он не захочет охотиться, его никто не заставит, и всё равно вечером он получит своего кролика. Он волен улететь, и его никто не задержит — значит, он со мной, пока сам того желает. Для него свобода — не счастье, она для него — жизнь».

Соломон также сказал: «Есть и другая птица — курица. День-деньской она ходит по двору или высиживает яйца. Если её выпустить в степи, она одуреет от свободы, а через день погибнет. Для неё свобода — несчастье, она для неё — смерть…»

Смысл притчи заключается в том, что свобода — это возможность выбора. Она проявляется в сознательном определении путей и методов достижения цели, в способности делать осознанный выбор и брать на себя ответственность за него. Умение делать выбор — это и есть самостоятельность. Чем больше возможностей выбора есть у человека, тем более независимым и свободным он считается.

Свобода человека во многом определяется количеством и качеством знаний, а также жизненным опытом, поскольку это позволяет лучше ориентироваться в обществе и принимать наиболее обоснованные решения. В философии различают свободу «от» и свободу «для». Первая подразумевает отсутствие принуждения и ограничений, а вторая — внутреннюю свободу, возможность выбирать истину, добро, гармонию и красоту. Существуют и другие классификации свободы: в зависимости от сферы проявления (экономическая, политическая, гражданская, духовная) и субъекта (индивидуальная и групповая).

Свобода воли в обществе всегда ограничена необходимостью (внешним принуждением) и ответственностью (внутренними ограничениями).

Абсолютная свобода привела бы к произволу и ущемлению прав других людей, поэтому в философии выделяется понятие необходимости.

Необходимость — это жизненные обстоятельства, которые сдерживают свободу и заставляют человека поступать согласно здравому смыслу и принятым в обществе нормам. Необходимость иногда противоречит нашим желаниям, но, задумываясь о последствиях своих действий, мы вынуждены ограничить свою свободу.

Необходимость существует в природе в виде объективных законов, которые не зависят от сознания человека. Кроме того, общественные условия влияют на то, как человек действует и принимает решения. К таким условиям относятся нормы морали и права, традиции и общественное мнение. С учётом этих правил люди совершают поступки и принимают решения. В связи с этим выделяют формальную, реальную и нравственную необходимость.

Ограничения свободы необходимы для обеспечения благополучия и безопасности каждого человека. Границы свободы определяются свободой других людей, поэтому ответственность является естественным дополнением и условием свободы. В одной французской легенде рассказывается о суде над человеком, который нечаянно разбил нос другому человеку, размахивая руками. Обвиняемый оправдывался тем, что его никто не может лишить свободы размахивать своими руками. Судебное решение гласило, что обвиняемый виновен, так как свобода размахивать руками одного человека заканчивается там, где начинается нос другого человека.

Свобода и ответственность тесно связаны между собой, так как для соблюдения свободы всех людей необходимо установить общие ограничения или правила поведения. Ответственность — сознательная готовность человека оценивать свои поступки с точки зрения их последствий для окружающих, следовать установленным нормам и принимать санкции за их нарушение. Ответственность может выражаться через такие качества, как дисциплина, самодисциплина, организованность, умение предвидеть последствия своих действий, самоконтроль, самооценка и критическое отношение к себе.

В зависимости от субъекта ответственность бывает индивидуальной, групповой и коллективной (социальной). В правовой сфере ключевую роль играет юридическая ответственность: уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная.

С понятием свободы тесно связаны такие понятия как гуманизм и либерализм.

Гуманизм (от лат. humanus — человечный) — это мировоззрение, основу которого составляет признание ценности человека как личности, его права на свободное развитие и проявление своих способностей. Гуманизм видит человека не только как биологическое и социальное существо, а как уникальный особенный мир. Человек и его жизнь считается главной и основной ценностью, жизнь каждого священна.

Идея о гуманизме и свободе каждого получило свое распространение в политической идеологии либерализма. Либерализм (от лат. liberalis — свободный) — это философское течение, которое провозглашает свободу как один из главных принципов человеческой жизни, но свободу не как вседозволенность, а как проявление своей воли и ответственность за свои действия.

Человек не может жить и развиваться вне общества, либерализм предполагает взаимную свободу и ответственное поведение, уважение не только собственной свободы, но и свободы других. По своей сути либерализм близок к гуманизму, так как гуманизм — это человек с точки зрения свободы, а либерализм — это свобода с точки зрения человека.

Вопросы из ЕГЭ (Часть 1)

1 (2 в КИМ). Выберите верные суждения о деятельности и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Потребности человека определяют мотивы его деятельности.

2) К биологическим (естественным) потребностям человека относится стремление к познанию окружающего мира.

3) Целеполагание определяет деятельность человека, которая носит сознательный характер.

4) Деятельность человека состоит из двух компонентов: целей и способов их достижения.

5) Творчество в деятельности человека может проявляться в создании нового.

2 (2 в КИМ). Выберите верные суждения о свободе и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Свобода связана с ответственностью за сделанный выбор.

2) Свобода выражается в нарушении общественных правил и норм поведения.

3) Свобода человека заключается в удовлетворении своих желаний и получении удовольствия.

4) Свобода выражается в осознанном следовании правилам поведения.

5) Свобода человека проявляется в выборе цели жизни.

3 (2 в КИМ). Выберите верные суждения о свободе и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Свобода заключается в способности индивида существовать вне общества.

2) Личная свобода становится возможной благодаря уважению и соблюдению прав и свобод других людей.

3) Внутренний регулятор человеческого поведения — осознание ответственности перед окружающими.

4) Свобода проявляется в возможности осуществлять любые действия для удовлетворения личных потребностей.

5) Современное общество расширяет возможности индивидов в плане свободы выбора в разных сферах жизни.

4 (3 в КИМ). Установите соответствие между характеристиками и элементами структуры деятельности: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) методы достижения цели

Б) осознанный образ, на достижение которого направлена деятельность

В) стимул к действию

Г) продукт деятельности

Д) используемые в ходе деятельности предметы

ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1) мотив

2) цель

3) средства

4) результат

5 (3 в КИМ). Установите соответствие между характеристиками и формами (видами) деятельности: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) условный характер деятельности

Б) практическое применение результата

В) коммуникация и обмен информацией как основная цель

Г) передача знаний от предыдущих поколений новым

Д) нацеленность прежде всего на развлечение, отдых

ФОРМЫ (ВИДЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1) игра

2) учёба

3) труд

4) общение

6 (4 в КИМ). Татьяна поставила своей целью посетить Китай, пообщаться с местными жителями. Она изучает китайский язык, читает книги об истории и культуре Китая, на интернет-форумах общается со знатоками китайской культуры. Она уже спланировала маршрут своего путешествия и приобрела путёвку. Найдите в приведённом списке примеры средств, используемых Татьяной для достижения цели, и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) изучение китайского языка

2) покупка туристической путёвки

3) местные жители

4) изучение маршрута путешествия

5) китайская культура

6) путешествие по Китаю

7 (4 в КИМ). После окончания школы Виталий планирует поступить в архитектурный институт. Он занимается в художественной студии, участвует в различных архитектурных выставках. Много внимания Виталий уделяет черчению и рисованию. Найдите в приведённом списке примеры средств, используемых для достижения цели. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) поступление в институт

2) занятия в художественной студии

3) занятия черчением и рисованием

4) получение профессии архитектора

5) учёба в институте

6) участие в архитектурных выставках

Вопросы из ЕГЭ (Часть 2):

8 (24 в КИМ был на ЕГЭ-2015, ЕГЭ-2022). Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему «Биосоциальная сущность человека». Сложный план должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему по существу, из которых два или более детализированы в подпунктах. (Количество подпунктов каждого детализированного пункта должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможны только два подпункта.)

Рекомендации составителей КИМ ЕГЭ

План — чёткое последовательное представление частей содержания изученного вопроса (или текста) в кратких формулировках, отражающих тему и/или основную идею. Сложный план должен содержать не менее трёх непосредственно раскрывающих тему по существу пунктов, детализированных в подпунктах.

В любой теме речь идет о признаках, структуре, функциях объекта, его типологиях/разновидностях и т. п.

ПИСАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ В П.1 НЕ НУЖНО, подобных требований в задании и критериях оценивания нет.

Пункты «Введение», «Понятие…», «Современное состояние…» и т. п. не являются содержательными и не будут засчитаны при оценивании. В плане могут быть наряду с пунктами, детализированными в подпунктах, и пункты, не детализированные в подпунктах.

Один из вариантов плана раскрытия данной темы, предложенной в Методических материалах для председателей и членов предметных комиссий субъектов РФ по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2024 года на тему «Деятельность как форма взаимодействия человека с окружающим миром»:

1. Понятие «деятельность».

2. Особенности деятельности:

а) сознательный целенаправленный характер;

б) социальный характер;

в) преобразующий характер;

г) орудийный характер и др.

3. Структура деятельности:

а) субъект;

б) объект;

в) мотив;

г) цель;

д) средства;

е) результат.

4. Потребности человека и их влияние на деятельность.

5. Различные классификации видов деятельности:

а) труд, игра, учёба;

б) созидательная и разрушительная;

в) практическая и духовная;

г) экономическая, социальная, политическая и др.

6. Результаты деятельности:

а) производство материальных благ;

б) создание духовных ценностей;

в) воспроизводство общественных отношений и др.

7. Значение деятельности в жизни человека и развитии общества.

Наличие любых трёх пунктов плана из №2, 3, 5 и 6 в данной или близкой по смыслу формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу.

Обращаем внимание на, что в КИМ 2024 года действует следующее правило:

Для того чтобы по критерию 24.1 были выставлены 3—1 балла, в плане должны быть ВСЕ ТРИ «обязательных пункта», во всех иных случаях по критерию 24.1 выставляется 0 баллов.

Критерий 24.2 выставляется за корректность формулировок пунктов и подпунктов плана. 1 балл по критерию 24.2 может быть выставлен только в случае, если по критерию 24.1 выставлено 3 балла.

Максимальное количество баллов за задание — 4.

При составлении плана обратите внимание на то, что может быть приведена только одна классификация. Главное, чтобы объекты были последовательно выделены по одному основанию (критерию). При этом указывать это основание (критерий) необязательно. Подчеркнём, что несколько пунктов плана, раскрывающих в подпунктах разные классификации, засчитываются, как правило, за один пункт плана.

9 (25 в КИМ). Используя обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт, выполните задания, ответьте на вопрос.

1) Обоснуйте роль деятельности в формировании личности. (Обоснование должно быть дано с опорой на обществоведческие знания в нескольких связанных между собой распространённых предложениях, раскрывать причинно-следственные и (или) функциональные связи.)

2) Какие формы (виды) деятельности выделяют учёные? (Назовите любые три формы (вида) деятельности по одному любому критерию.)

3) Приведите по одному примеру, иллюстрирующему влияние каждой из этих форм (видов) деятельности на личность (всего три примера.) (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто и раскрывать влияние данной формы/вида на личность.)

Рекомендации составителей КИМ ЕГЭ

В ответе обязательно должны быть выделены три элемента (желательно пронумеровать каждый элемент).

1) Обратите внимание на то, что засчитывается только обоснование, содержащее НЕСКОЛЬКО связанных между собой распространенных предложений, раскрывающих причинно-следственные и (или) функциональные связи объектов/процессов.

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ: 1) Обоснуйте значимость трудовой деятельности для благополучия как отдельной личности, так и общества в целом.

ПРИМЕР ОТВЕТА: 1) Трудовая деятельность имеет огромное значение как для отдельной личности, так и для общества в целом. Для отдельной личности труд является не только источником дохода, но и способом самореализации, достижения целей, развития профессиональных навыков и компетенций. Кроме того, через труд люди строят отношения, находят друзей, сотрудников, создают семьи. Для общества трудовая деятельность является основой развития государства, обеспечивает его экономическую стабильность и процветание. Труд создает материальные ценности, повышает уровень жизни людей, способствует росту производительности и инноваций. Таким образом, трудовая деятельность является одним из ключевых факторов благополучия и развития человека и общества.

Эксперт при проверке должен проанализировать приведённое обоснование по следующим позициям:

— количество предложений (обоснование, приведённое в одном предложении или словосочетании, не засчитывается);

— состав предложений (предложения должны быть распространёнными);

— раскрытие причинно-следственных и (или) функциональных связей соответствующих объектов/процессов;

— наличие/отсутствие опоры на обществоведческие знания;

— корректность с точки зрения научного обществознания (отсутствие ошибок и неточностей).

Критерии оценивания ответа: Приведено корректное обоснование с опорой на обществоведческие знания в нескольких распространённых предложениях, которое не содержит ошибок, неточностей и раскрывает причинно-следственные и (или) функциональные связи соответствующих объектов/процессов — 2 балла.

2) Ответ на вопрос 2 должен быть сформулирован как самостоятельный элемент!

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ: 2) Какова возможная мотивация трудовой деятельности работника? (Укажите любые три мотива.)

ПРИМЕР ОТВЕТА: 2) Премирование, карьерный рост, саморазвитие и профессиональный рост.

Критерии оценивания ответа: указано необходимое количество требуемых объектов при отсутствии неверных позиций — 1 балл.

3) Следует внимательно читать задание из конкретного варианта КИМ. Если в задании требуется проиллюстрировать что-либо на примере Российской Федерации, то следует подбирать реальные примеры общественной жизни нашей страны, примеры-модели не соответствуют требованию задания. В других случаях можно приводить примеры-модели. Главное, надо помнить, что приводимые в ответах на задания 19, 25 (п. 3) примеры должны быть разумными, не противоречить здравому смыслу и, если это требовалось, соответствовать российским реалиям.

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ: 3) Приведите по одному примеру, иллюстрирующему влияние каждого из указанных в пункте 2) мотивов на результативность трудовой деятельности.

ПРИМЕР ОТВЕТА: 3) Продавец в магазине бытовой техники регулярно перевыполняет план продаж и получает премию, что стимулирует его продолжать работать эффективно и достигать ещё лучших результатов.

Менеджер агентства недвижимости проявляет инициативу и успешно решает сложные задачи, за что был отмечен начальством и получил повышение по службе — это даёт ему больше ответственности и возможностей для развития своих навыков.

Учитель средней школы регулярно проходит курсы повышения квалификации или участвует в профессиональных конференциях, улучшает свои знания и навыки, что позволяет ему выполнять работу более качественно и эффективно. Критерии оценивания ответа: в соответствии с требованиями конкретного задания правильно приведены три примера — 3 балла.

Чтобы составить развернутый пример, соответствующий требованиям, можно мысленно ответить на три вопроса: «Кто?», «Что сделал/делает?» и «К чему это привело?».

Максимальное количество баллов за задание — 6.

При оформлении ответа обратите внимание на то, что обязательно должны быть выделены три элемента ответа (желательно пронумеровать каждый элемент)!

1.4 Познавательная деятельность. Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы. Знание как результат познавательной деятельности, его виды

1) Мышление, его формы и методы

Мышление — это высшая форма познавательной деятельности человека, которая заключается в способности обрабатывать информацию и идеи. Процесс мышления волнует учёных уже много лет. Последние исследования нейробиологии показывают, что разные отделы мозга отвечают за различные виды деятельности. При этом интеллект, память, внимание и мышление можно и нужно постоянно развивать.

Мышление — это способность к познанию существенных свойств и связей объектов, выходящих за рамки чувственной информации и практического опыта человека.

Мыслительные процессы тесно связаны с психикой человека и его эмоциональной сферой, поскольку они вызывают определённые эмоции и чувства, участвуя в формировании отношения к окружающему миру. Благодаря мышлению человек познаёт мир и приобретает новый жизненный опыт. Опосредованный характер мышления заключается в том, что человек благодаря мышлению познает скрытые свойства, связи и отношения предметов.

Особенности мышления (задание 18 в КИМ):

— понятийный и образный характер;

— неразрывная связь с языком и речью;

— вид умственной деятельности;

— личностный характер.

Мышление у разных людей отличается, и даже у одного человека оно может быть разным при решении разных задач. Это связано с разными уровнями развития мышления, видами и формами этого процесса.

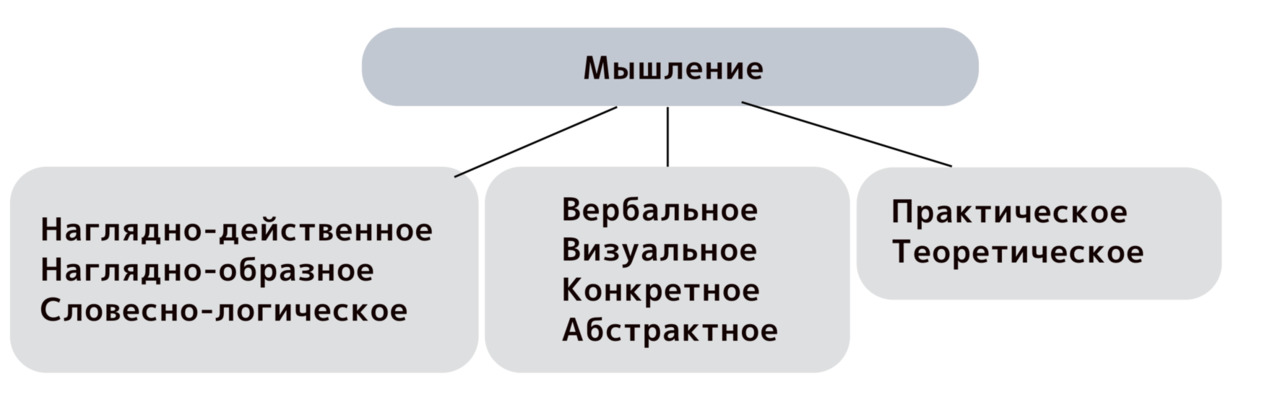

Классификация мышления, которая делит его на наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое, основана на генезисе развития и характере решаемых задач.

Наглядно-действенное мышление — это вид мышления, опирающийся на непосредственное восприятие предметов в процессе действий с ними. Это наиболее элементарный вид мышления, возникающий в практической деятельности и являющийся основой для формирования более сложных видов мышления.

Наглядно-образное мышление характеризуется опорой на представления и образы. При наглядно-образном мышлении ситуация преобразуется в плане образа или представления.

Словесно-логическое мышление осуществляется при помощи логических операций с понятиями. При этом виде мышления субъект оперирует логическими понятиями, познаёт существенные закономерности и ненаблюдаемые взаимосвязи исследуемой реальности.

Классификация мышления по типу обработки информации включает следующие типы: вербальное (чтение, письмо, общение и анализ текстов), визуальное (зрительные образы и представления), конкретное (рассмотрение конкретных объектов и ситуаций), абстрактное (способность обобщать и анализировать информацию на более высоком уровне, выделяя общие закономерности и принципы).

Существует также деление мышления на виды в зависимости от его направленности:

— теоретическое, которое направлено на объяснение явлений действительности;

— практическое, которое направлено на решение практических задач.

Мышление человека тесно связано с речью. Мысли возникают, развиваются и функционируют благодаря словам и образам. Таким образом, мышление представляет собой непрерывный процесс преобразования объективной реальности в понятия, суждения и умозаключения.

Формы мышления:

— понятие;

— суждение;

— умозаключение.

Во время умственной деятельности мыслительные процессы происходят неосознанно, однако человек может осознавать их при желании. Каждый день в нашем сознании рождаются сотни мыслей, различающихся не только содержанием, но и способом его представления. В связи с этим можно выделить различные мыслительные операции.

Анализ

Мыслительная операция, которая заключается в расчленении сложного объекта на составляющие его части. Анализ позволяет рассмотреть свойства, элементы, связи и отношения объекта и помогает обнаружить наиболее существенные признаки.

Пример анализа: химик проводит эксперимент по расщеплению молекулы соли на ионы натрия и хлора, чтобы изучить состав и молекулярные связи. В этом случае анализ используется для изучения свойств и структуры вещества. Ещё один пример анализа — разбор произведения литературы или искусства на составные части, чтобы понять его структуру, темы и идеи.

Синтез

Мыслительная операция, которая заключается в объединении различных элементов, свойств или частей объекта для получения нового знания или понимания. Эта операция позволяет рассматривать объект или явление в контексте его связей с другими элементами и создавать целостное представление о нём.

Примером синтеза может служить процесс научного исследования, когда учёный собирает и объединяет различные факты, гипотезы и теории для создания новой концепции или объяснения явления. В повседневной жизни синтез проявляется в способности человека обобщать информацию, устанавливать связи между разными событиями и формировать новые идеи на основе имеющихся знаний.

Обобщение

Мыслительная операция, заключающаяся в объединении различных предметов в единый класс или множество на основе общего признака.