Бесплатный фрагмент - Эксперт и репетитор по обществознанию

ЕГЭ 2025/2026. Часть 2

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА / ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ

3.4 Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, её формы и каналы в современном российском обществе

1) Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли

Положение человека в обществе зависит от его профессии, национальности, возраста и семейного положения. Каждый человек имеет множество статусов, так как участвует во многих группах и организациях. Например, она может быть женщиной, матерью, женой, дочерью, сестрой, преподавателем, профессором, доктором наук или православной верующей. Все статусы, которыми индивид обладает в данный момент, составляют его статусный набор. При этом в обществе социальные статусы воспринимаются по-разному в зависимости от их положения в статусной иерархии, то есть от социального престижа, который определяется разным положением индивидов в обществе. Социальные статусы определяют содержание и характер общественных отношений.

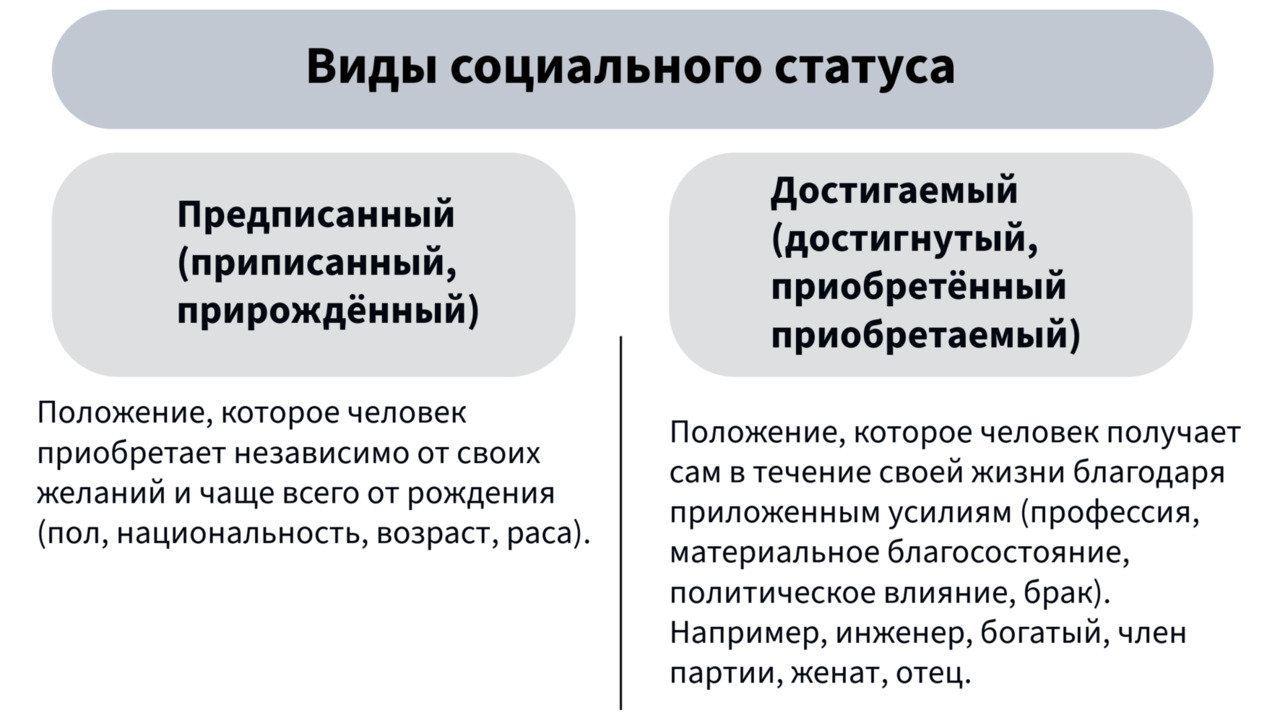

Социальный статус — это положение человека в обществе, которое определяется возрастом, полом, социальным происхождением, профессией и другими факторами. В соответствии с этим статусом у человека есть определённые права и обязанности. Статусы, унаследованные от рождения, называются предписанными, а те, которые индивид приобрёл благодаря своим усилиям, — достигаемыми. Предписанные статусы включает врождённые характеристики (пол, возраст, раса) человека, а также некоторые приобретённые при рождении или позднее в силу обстоятельств, не зависящих от личности, и признаваемые обществом социальные характеристики (дочь, брат и другие). Достигаемые статусы не передаются по наследству, их нужно заслужить, прилагая усилия и проявляя свои таланты.

Каждая личность в обществе обладает определённым социальным статусом, и этот статус предполагает соответствующее поведение. Ведь социальные группы состоят из сложных переплетений ролей, которые индивиды играют в процессе взаимодействия. Социальная роль является динамической составляющей социального статуса.

Социальная роль — это модель поведения, ориентированная на конкретный статус. В повседневной жизни люди выполняют множество ролей: например, в автобусе — пассажир, в магазине — покупатель, дома — отец, сын. Социальная роль тесно связана с социальным статусом и отражает ожидания обществом определённого поведения индивида, соответствующего данному социальному статусу.

Ролевой набор — это комплекс социальных ролей, связанных с определённым социальным статусом. Например, директор учебного заведения может выполнять роли руководителя, коллеги, управленца, учителя, наставника и автора научных статей.

Социология рассматривает социальные роли как основные единицы, на которых строятся социальные институты. В то же время выполнение социальной роли допускает некоторую свободу для проявления индивидуальных качеств человека, так как каждая роль в ролевом наборе предполагает особую манеру поведения и общения с людьми. К основным социальным ролям индивида традиционно относят роли гражданина, работника, собственника и потребителя.

Однако иногда человек вынужден играть сразу две роли, причём ожидания, связанные с каждой из них, противоречат друг другу. Например, у врачей не принято оперировать своих близких родственников, потому что эмоциональная привязанность и роль отца или матери несовместимы с холодным логическим мышлением и ролью хирурга. В социологии такие ситуации называются ролевым конфликтом.

В жизни бывают ситуации, когда человек теряет свой основной статус и оказывается в неопределённом положении, часто становясь маргиналом. Маргинал — это человек, который находится вне своей социальной среды, утратил прежние связи и не смог приспособиться к новым условиям жизни; изгой. Например, представим человека, который был директором банка. Такой статус предполагает высокий доход, авторитет и престиж в обществе. Но если он вынужден бежать из своей страны, его статус кардинально меняется. Теперь он беженец, и его возможности и материальное положение сильно ограничены. Переход в маргинальное состояние характеризуется разрывом экономических, социальных и культурных связей с прежней социальной общностью и попытками восстановить их. Важно понимать, что маргинальность — это социально-психологическое понятие, которое отражает промежуточное положение индивида в социальной структуре и его самоощущение. Если человек чувствует себя изгоем и испытывает моральный дискомфорт, то он маргинал. Однако история знает и другие примеры: если бомж чувствует себя комфортно в своей среде, то он не маргинал. В истории Америки и Европы есть примеры мужчин, которые большую часть жизни были бродягами, но при этом зарабатывали деньги, играя на бирже.

Пример из СМИ

Житель шведского города Шеллефтео Курт Дегерман, известный в округе под кличкой Тин-Кан-Курт («Курт-Жестяная Банка»), 40 лет своей жизни посвятил собиранию объедков и пустых жестянок из-под пива. Когда же он умер, то на его счету в банке обнаружили целое состояние — около полутора миллионов долларов. Часть этих средств была вложена в золотые слитки.

Когда завещание вступило в силу к удивлению всех знакомых Дегермана выяснилось: после себя он оставил 8 млн крон (1,1 млн долларов) в качестве акций и других ценных бумаг на счету в швейцарском банке. Кроме того, в банковской ячейке Дегерман хранил 124 золотых слитка на сумму в 2,6 млн крон (300 тысяч долларов). Помимо этого, на счету бомжа в одном из банков Скеллефтеа находилось 6500 долларов, а в своем доме Дегерман держал около 450 долларов наличными.

Таким образом, не каждый человек, потерявший свой статус, становится маргиналом. В социологии таких людей относят к категории люмпенов. Люмпен — это человек, отчуждённый от собственности, производственной деятельности, утративший профессиональную квалификацию и моральные принципы; нищий, бродяга и опустившийся человек.

2) Социальная мобильность, её формы и каналы в современном российском обществе

Индивиды и социальные группы могут изменять свой статус и положение в обществе. Это явление называется социальной мобильностью.

Социальная мобильность — это изменение положения индивида или группы в рамках социальной структуры общества. Это понятие было введено социологом Питиримом Сорокиным.

Из трудов ученого

Социальное пространство есть некая вселенная, состоящая из народонаселения земли. Там, где нет человеческих особей или же живет всего лишь один человек, там нет социального пространства (или вселенной), поскольку одна особь не может иметь в мире никакого отношения к другим…

Дабы определить социальное положение человека, необходимо знать его семейное положение, гражданство, национальность, отношение к религии, профессию, принадлежность к политическим партиям, экономический статус, его происхождение и т. д. Только так можно точно определить его социальное положение. Но и это еще не все. Поскольку внутри одной и той же группы существуют совершенно различные позиции (например, король и рядовой гражданин внутри одного государства), то необходимо также знать положение человека в пределах каждой из основных групп населения.

Сорокин П. Социология

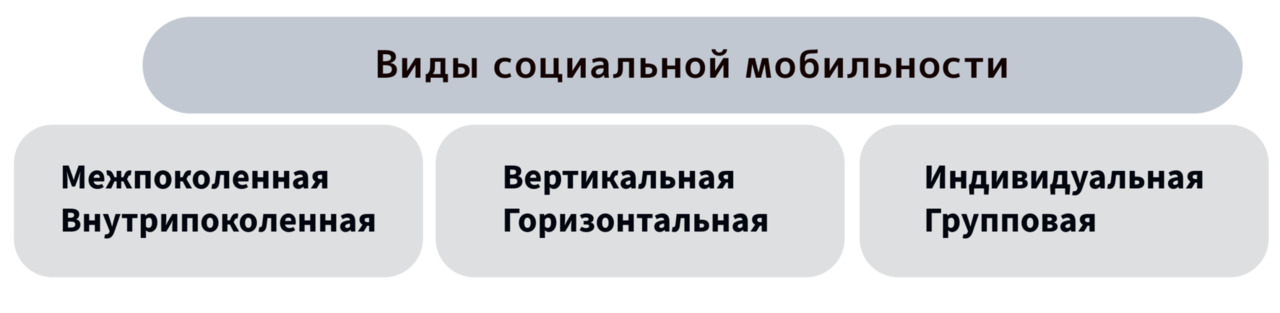

По охвату поколений выделяют межпоколенную (сравнительное изменение социального статуса у представителей различных возрастных групп в отдельной семье, например, дети достигают более высокого социального положения, чем их родители в определенный момент карьеры тех и других) и внутрипоколенную мобильность (ситуация, при которой один и тот же человек, вне сравнения с его родителями, несколько раз на протяжении жизни меняет свои позиции в обществе).

В зависимости от изменения социального статуса различают вертикальную и горизонтальную мобильность.

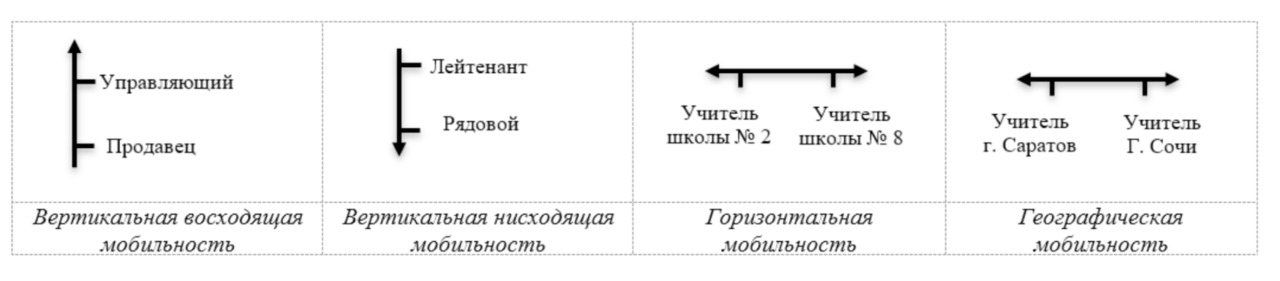

Вертикальная мобильность — это изменение положения индивида, которое приводит к повышению или понижению его социального статуса. Например, продавец магазина благодаря своим заслугам становится управляющим или офицер получил внеочередное воинское звание. Эти примеры иллюстрируют вертикальную восходящую мобильность.

В общественной жизни не всегда происходит перемещение наверх, иногда человек может опуститься на более низкую ступень. Например, лейтенант может быть разжалован до рядового, что приводит к снижению статуса и уровня уважения. Такой вид перемещения называется вертикальной нисходящей мобильностью.

Факторы нисходящей мобильности включают потерю работы, неблагоприятные перемены в жизни, вынужденное переселение, войны и революции, а также личные качества человека и недостаток образования.

Горизонтальная мобильность означает изменение социального положения без повышения или понижения социального статуса. Примером может служить переход из одной религии в другую или перевод на другую работу с сохранением должности.

Географическая мобильность подразумевает перемещение или переезд из одного места в другое, в том числе между географическими регионами, странами или континентами. Примерами географической мобильности являются международный и межрегиональный туризм, переезд из города в деревню и обратно, переход с одного предприятия на другое в другом городе. Географическую мобильность ещё называют миграцией. Миграция — это переселение людей из страны в страну, из одного района в другой, из города в деревню и обратно. Различают также иммиграцию и эмиграцию. Эмиграция — это выезд за пределы страны на длительный срок или постоянное проживание, а иммиграция — въезд в страну на постоянный срок или длительное проживание.

Социологи также различают индивидуальную и групповую (коллективную) мобильность. При индивидуальной мобильности перемещение по горизонтали или вертикали происходит у каждого человека независимо от других людей. Этот вид мобильности связан с личными достижениями, образованием, профессиональным ростом конкретного человека. Групповой (коллективной) мобильностью называется изменение социального положения социальной группы или общности. Этот вид мобильности связан с изменениями в структуре общества, такими как революции, войны, экономические кризисы и другие масштабные события. Групповая мобильность преобладает в обществах, где основное значение придаётся прирождённому статусу, потому что в таких обществах социальная мобильность часто ограничена и зависит от происхождения человека.

По характеру изменений в обществе социальная мобильность делится на организованную и структурную. Организованной мобильностью называют перемещения человека или целых групп вверх, вниз или по горизонтали, которые управляются государством, с согласия самих людей или без их согласия. Такая мобильность связана с целенаправленными действиями государства, например реформы или программы поддержки определённых групп населения. Структурная мобильность происходит в результате масштабных социальных преобразований или смены типа социальной организации в обществе. Она вызвана изменениями в структуре народного хозяйства и происходит помимо воли и сознания отдельных индивидов. Например, автоматизация производства приводит к тому, что неквалифицированные заводские рабочие становятся безработными, вынуждены менять профессию.

Связь между социальной стратификацией и социальной мобильностью заключается в том, что уровень социальной мобильности зависит от исторического типа социальной стратификации. Например, при сословной стратификации социальная мобильность низкая, а при классовой — высокая. Современное общество характеризуется подвижной системой стратификации и высокими показателями социальной мобильности. Социальная мобильность зависит как от социально-политической и экономической организации общества, так и от самого индивида, его способностей и личных качеств.

Положительные последствия социальной мобильности:

— возможности для более полного раскрытия индивидуальных способностей личности;

— существование открытой классовой системы;

— усложнение социальной системы, её структуры и организации.

Отрицательные последствия социальной мобильности:

— разрушение старых, привычных норм общественной жизни;

— статусная нестабильность, маргинальность (потеря статуса).

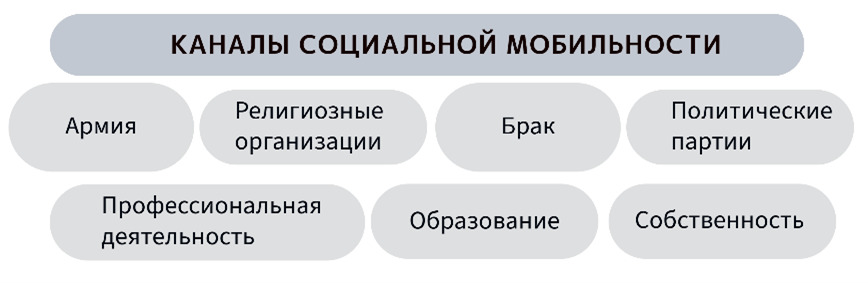

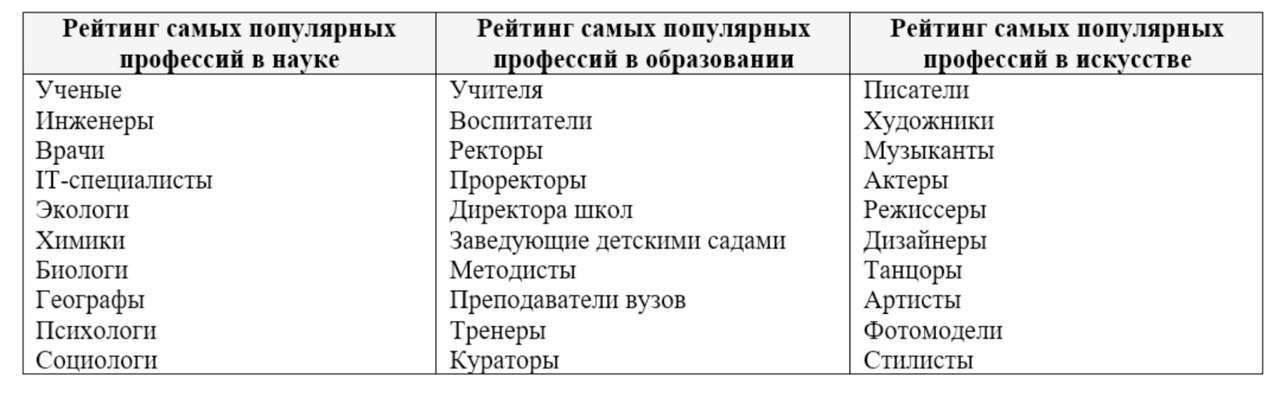

Каналы социальной мобильности включают в себя различные способы, которые позволяют людям перемещаться вверх или вниз по социальной иерархии. Эти каналы, также называемые «ступенями лестницы» или «лифтами», представляют собой социальные структуры, механизмы и способы, используемые для изменения социального статуса.

К каналам или «лифтам» социальной мобильности относятся следующие социальные институты:

— армия (возможность продвижение от рядового до высших военных должностей);

— религиозные организации (возможность продвижения по иерархии священства);

— образование (получение образования расширяет профессиональные возможности человека, в том числе делает возможным карьерный рост);

— политические партии и общественно-политические движения (возможность продвижение в высшие политические органы власти);

— профессиональная деятельность, в том числе профессиональный спорт, искусство, шоу-бизнес, СМИ (карьерный рост);

— брак (заключение брака с представителем другого слоя общества).

Возможность перемещения также обеспечивает собственность (материальные ценности и богатство). Нет сомнений, что накопление богатства является одним из самых простых и эффективных способов социального продвижения в современном обществе. Богатство позволяет человеку достичь вершины социальной иерархии, независимо от его происхождения и источника доходов.

Доступность путей социальной мобильности зависит как от индивида, так и от структуры общества, в котором он живёт.

Искусственное ограничение социальной мобильности государством влечёт за собой негативные последствия, такие как:

— отсутствие равных прав и возможностей для людей;

— рост социальной напряжённости в обществе, что может привести к революциям и гражданским войнам;

— ограничения могут помешать молодым и целеустремлённым людям получить качественное образование, что негативно сказывается на научно-техническом прогрессе;

— более выгодное положение людей в других странах может вызвать массовые миграции квалифицированных специалистов.

Вопросы из ЕГЭ (Часть 1)

1 (1 в КИМ). Ниже приведен перечень терминов, характеризующих социальные статусы мужчины. Все из них, за исключением двух, относятся к достигаемым.

1) инженер; 2) отец двоих детей; 3) русский; 4) член партии; 5) сын фермера; 6) мастер спорта.

Найдите и укажите два статуса, «выпадающих» из общего ряда.

2 (8 в КИМ). Выберите верные суждения о социальной роли и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Выполнение индивидом социальной роли зависит только от его индивидуальных психологических качеств.

2) Традиционно основными социальными ролями индивида считаются роли гражданина, работника, собственника и потребителя.

3) Все социальные роли предоставляются современному человеку с момента рождения.

4) Социальная роль тесно связана с социальным статусом и отражает общественные ожидания определённого поведения, соответствующего этому статусу.

5) Каждая роль в ролевом наборе предполагает особую манеру поведения и общения с людьми.

3 (8 в КИМ). Владимиру Юрьевичу 47 лет. Найдите в приведенном списке признаки, характеризующие его социальную роль работника. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Владимир Юрьевич вовремя приходит на работу и не нарушает дисциплину.

2) Владимир Юрьевич недавно вступил в политическую партию, представляющую интересы предпринимателей и бизнесменов.

3) Владимир Юрьевич совершает покупки в крупных гипермаркетах.

4) Владимир Юрьевич работает ортодонтом в стоматологической клинике.

5) Владимир Юрьевич ежегодно проходит курсы повышения квалификации.

4 (8 в КИМ). Выберите верные суждения о социальной стратификации и социальной мобильности и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Социальная мобильность — это деление общества на социальные слои и группы.

2) Различают восходящую и нисходящую вертикальную мобильность.

3) Повышение социального статуса человека или социальной группы — это пример восходящей мобильности.

4) Престиж профессии — один из критериев социальной стратификации общества.

5) Большие социальные группы дифференцируются по индивидуально-психологическим особенностям личности.

5 (8 в КИМ). Выберите верные суждения о социальной мобильности и её видах и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Каналы социальной мобильности позволяют людям перемещаться по социальной лестнице.

2) Получение офицером внеочередного воинского звания относится к горизонтальной мобильности.

3) Межпоколенная мобильность представляет собой сравнительное изменение социального статуса у разных поколений.

4) Социальная мобильность подразумевает разделение общества на группы с различным положением в социальной иерархии.

5) Организованной мобильностью называют перемещения человека или целых групп вверх, вниз или по горизонтали, которые управляются государством, с согласия самих людей или без их согласия.

3.5 Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт

Семья — это основанная на браке или кровном родстве группа людей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью.

С одной стороны, семья является социальным институтом, с другой — малой группой с определёнными закономерностями функционирования и развития.

Признаки семьи как малой группы (18 задание в КИМ ЕГЭ):

— малочисленный состав;

— непосредственные личные контакты;

— особые групповые ценности и нормы;

— эмоциональные отношения.

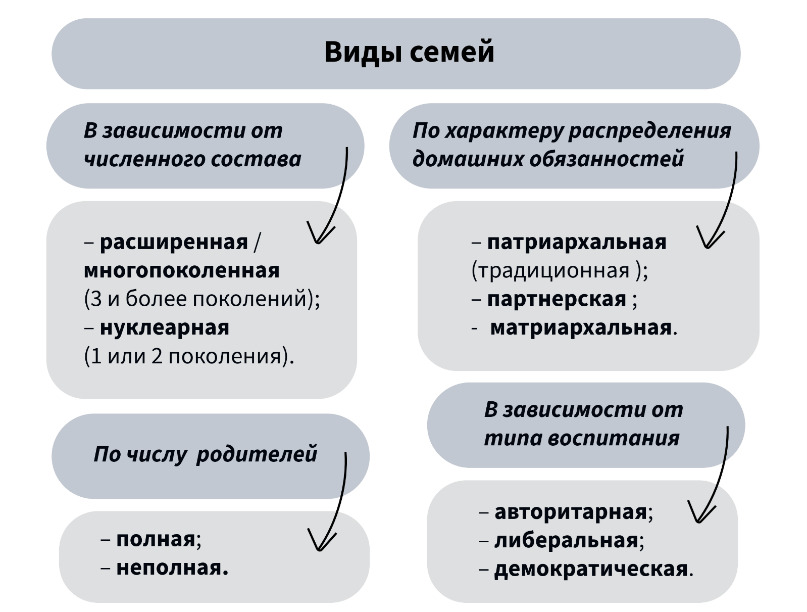

Типы семейных структур различаются в зависимости от состава, характера супружеских отношений, особенностей родительства и родственных связей.

В зависимости от количества членов семьи делятся на нуклеарные и расширенные. Нуклеарная семья состоит из одного или двух поколений: супругов или родителей и детей. Это самый распространённый тип семьи в современной России и мире. Нуклеарная семья отличается автономностью и независимостью от родственников и других членов семьи.

Расширенная (многопоколенная) семья включает в себя три и более поколений родственников, которые живут вместе или поддерживают тесные связи друг с другом.

По характеру распределения домашних обязанностей семьи могут быть патриархальные (традиционные), партнёрские или матриархальные. Патриархальная (традиционная) семья характеризуется традиционным распределением ролей и обязанностей между супругами. В такой семье мужчина является главой семьи и отвечает за материальное обеспечение, защиту и принятие основных решений. Женщина занимается воспитанием детей, ведением домашнего хозяйства и поддержкой мужа.

Признаки патриархальной (традиционной) семьи:

— совместное проживание нескольких поколений;

— экономическая зависимость женщины от мужчины;

— возложение домашних обязанностей на женщину;

— главенство мужчины в семье;

— совместная производственная деятельность.

Партнёрская семья характеризуется равноправием супругов в принятии решений и распределении обязанностей. Оба супруга вносят равный вклад в материальное обеспечение семьи и принимают активное участие в воспитании детей. Домашние обязанности делятся между супругами в зависимости от их возможностей и предпочтений.

Признаки партнёрской (демократическая) семьи:

— принятие решений всеми членами семьи после совместного обсуждения;

— отсутствие жесткого распределения домашних обязанностей на «мужские» и «женские», справедливое их распределение между супругами;

— особая эмоциональная насыщенность отношений;

— мнение детей при решении вопросов, их затрагивающих, учитывается.

Матриархальная семья характеризуется тем, что женщина является главой семьи и принимает основные решения. Мужчина в такой семье играет второстепенную роль и занимается обеспечением семьи материально. Домашние обязанности также распределяются в зависимости от предпочтений женщины.

По количеству родителей семьи делятся на полные и неполные. Полная семья — это семья, состоящая из обоих родителей и детей. В такой семье оба родителя выполняют свои обязанности, обеспечивая детям заботу, воспитание и образование. Полная семья является наиболее желаемой и устойчивой формой семьи, так как она обеспечивает детям гармоничное развитие и поддержку со стороны обоих родителей. Неполная семья — это семья, состоящая только из одного родителя и детей. Такая семья может возникнуть по разным причинам, например, развод, смерть одного из супругов или рождение ребёнка вне брака.

В современном обществе существует три основных вида семей по типу воспитания: авторитарный, либеральный и демократический.

Авторитарный тип семьи характеризуется строгим контролем со стороны родителей над жизнью детей. В такой семье родители принимают все решения за ребёнка, не учитывая его мнение и желания. Авторитарные родители часто используют методы наказания и запретов.

Либеральный тип семьи отличается низким уровнем контроля со стороны родителей над жизнью детей. В такой семье родители предоставляют ребёнку полную свободу действий, не вмешиваясь в его жизнь и не оказывая ему поддержку.

Демократический тип семьи характеризуется умеренным контролем со стороны родителей над жизнью детей. В такой семье родители учитывают мнение ребёнка и предоставляют ему возможность принимать решения самостоятельно. Демократические родители устанавливают чёткие границы и правила поведения для ребёнка, но при этом поддерживают его инициативу и самостоятельность.

Семья играет важную роль в жизни государства, общества и человека.

Роль семьи в жизни государства:

— семьи создают будущее поколение граждан, которые будут формировать характер и здоровье нации;

— семьи являются основой для культуры и традиций народа;

— то, какие семьи существуют в государстве, определяет его демографические показатели, такие как рождаемость, смертность, число детей в семье.

Роль семьи в жизни общества:

— семья является основной социальной ячейкой общества и оказывает влияние на социальную структуру;

— семьи обеспечивают заботу о своих членах, обучение их социальным и моральным нормам;

— семьи могут также формировать определённую культуру и образ жизни, что влияет на формирование тенденций и стереотипов в обществе.

Роль семьи в жизни человека:

— семья является основой личности и влияет на формирование характера и мировоззрения человека;

— семьи являются источником любви, эмоциональной поддержки и счастья для своих членов;

— через семью люди находят свое место в обществе и формируют свои отношения с другими людьми.

Семья является необходимым компонентом социальной структуры любого общества и выполняет важные социальные функции:

— репродуктивная (рождение детей, продолжение человеческого рода);

— экономическая (семья участвует в общественном производстве, ведёт свое хозяйство, имеет свой бюджет; данная функция проявляется также в материальном обеспечении нетрудоспособных членов семьи, в ведении домашнего хозяйства, во взаимной материальной поддержке.);

— функция социализации (обучения первичным навыкам (ходить, говорить, общаться), формирование личности ребенка, развитие его способностей и интересов, передача детям взрослыми членами семьи накопленного обществом социального опыта);

— воспитательная (воспитательное воздействие семьи проявляется в систематическом влиянии на всех её членов на протяжении всего периода существования семьи, так в семье осуществляется контроль за поведением каждого члена, а также за соблюдением социальных норм и выполнением определённых ролей);

— хозяйственно-бытовая (питание семьи, приобретение и содержание домашнего имущества, одежды, обуви, благоустройство жилища, создание домашнего уюта, организация жизни и быта семьи, распределение домашних обязанностей);

— социально-статусная (проявляется в предоставлении определённого социального статуса членам семьи, в выполнении роли социального лифта);

— эмоционально-психологическая (получение эмоциональной поддержки, психологической защиты);

— защитная (осуществляет в разной степени физическую, экономическую и психологическую защиту своих членов);

— рекреационная (досуговая) (совместная организация развлечений, отдыха, досуга);

— коммуникативная (организация внутрисемейного общения);

— духовно-нравственная (нравственное воспитание, приобщение к религии).

Функции семьи исторически обусловлены, но со временем меняются. Некоторые функции исчезают, а другие адаптируются к новым социальным условиям. Так, сегодня хозяйственно-бытовая и экономическая функции семьи претерпели изменения. Раньше муж был основным кормильцем, а жена занималась домашним хозяйством, но теперь женщины стали более социально активными в профессиональной сфере и тратят меньше времени на домашние дела. Современная модель семьи основана на равенстве её членов, и всё больше семей, где женщина зарабатывает деньги наравне с мужчиной.

Раньше воспитательная функция в основном выполнялась семьёй, но теперь она может осуществляться разными институтами: образованием (детские сады, школы, колледжи, университеты), искусством (литература, театр, музыка), религией (церковь) и средствами массовой информации (печать, радио, телевидение).

Производственная функция семьи практически исчезла, хотя некоторые городские жители продолжают помогать своим родителям в сезонных работах в саду и огороде. Однако домашнее производство, которое было неотъемлемой частью жизни семей в прошлом, сейчас встречается редко.

Защитная функция семьи также изменилась. Теперь она в основном осуществляется учреждениями здравоохранения и государством, которые обеспечивают защиту от физических и психологических опасностей окружающего мира.

В современном мире семья претерпевает значительные изменения, связанные с трансформацией общественных ценностей, экономической ситуацией и технологическим прогрессом.

Основные тенденции развития семьи в России:

1) Изменение структуры семьи. В России наблюдается тенденция к уменьшению размера семьи. Число многодетных семей сокращается, а число семей с одним ребёнком увеличивается. Это связано с изменением роли женщины в обществе, её стремлением к самореализации и желанием иметь карьеру.

2) Равноправие супругов. Мужчины и женщины всё чаще разделяют обязанности по воспитанию детей, ведению домашнего хозяйства и профессиональной деятельности.

3) Изменение роли родителей. Родители всё чаще стремятся обеспечить своим детям качественное образование и развитие, поэтому они вкладывают больше времени и средств в их обучение.

4) Трансформация семейных ценностей. В России происходит переосмысление традиционных семейных ценностей. Семья становится менее авторитарной и более демократической. Важными становятся такие ценности, как любовь, доверие, уважение и взаимопомощь.

5) Развитие технологий оказывает значительное влияние на семейную жизнь. Интернет и социальные сети позволяют людям поддерживать связь с родственниками и друзьями, находящимися далеко, а также получать информацию и услуги, недоступные ранее. Однако чрезмерное использование технологий может привести к потере контакта с реальностью и снижению качества общения внутри семьи.

С институтом семьи тесно связан другой социальный институт — институт брака.

Брак — это добровольный, свободный союз мужчины и женщины, заключенный с целью создания семьи, с соблюдением установленных законом правил и порождающий права и обязанности супругов.

В социологии выделяют следующие виды брака:

— по количеству супругов: моногамия (брак между одним мужчиной и одной женщиной) и полигамия (муж или жена имеют право иметь несколько жен или мужей одновременно).

— по способу заключения: зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС); гражданский (семейный союз мужчины и женщины, состоявшийся фактически, при котором брачные отношения не оформлены в государственных органах в соответствии с законодательством); церковный (брак, заключенный в церкви по религиозным обрядам, в России юридическим браком не является).

В общественном мнении также закрепилось ошибочное суждение, что гражданский брак — это и есть юридический официальный брак, заключенный в ЗАГСе (возможно раньше так и было), но в современном понимании «гражданский брак» является синонимом «сожительства» и не является юридически оформленным. В законодательстве РФ понятие «гражданский брак» отсутствует, признается только брак, зарегистрированный в установленном порядке в органах ЗАГС. Совместное проживание одной семьей без такой регистрации к зарегистрированному браку не приравнивается. В рекомендациях ФИПИ также прямо указывается на то, что в РФ признается только брак, зарегистрированный в органах ЗАГСА, все остальные виды совместного проживания мужчины и женщины по действующему законодательству браком не являются.

Функции брака:

— продолжение рода;

— легализация отношений;

— совместная экономическая деятельность;

— эмоциональная поддержка.

Из официального документа

Целями Стратегии являются:

сохранение населения за счёт повышения уровня рождаемости, укрепления материнского, детского, репродуктивного здоровья населения, содействия реализации в субъектах РФ семейно-ориентированной демографической политики с учетом национальных и социокультурных особенностей;

охрана, поддержка и защита семьи как фундаментальной основы российского общества путем повышения благосостояния, качества жизни семьи и совершенствования ее поддержки в особых жизненных ситуациях, создания условий для гармоничного совмещения работы и учебы родителей с рождением и воспитанием детей, развития семейно-ориентированной инфраструктуры;

укрепление института семьи и брака как союза мужчины и женщины на основе сохранения и продвижения традиционных семейных ценностей, в том числе противодействия деструктивным идеологиям, направленным на разрушение ценностей крепкой семьи, брака, многодетности.

Стратегия действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в РФ до 2036 года

Вопросы из ЕГЭ (Часть 1)

1 (8 в КИМ). Выберите верные суждения о семье и браке. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) В РФ права граждан в семье могут быть ограничены только на основании федерального законодательства.

2) Семья является большой социальной группой, члены которой связаны исключительно родственными узами.

3) Функция первичного социального контроля заключается в том, что принадлежность к семье позволяет индивиду подтверждать и укреплять свои позиции или даже продвигаться по социальной лестнице.

4) Хозяйственно-бытовая функция семьи проявляется прежде всего в совместном времяпрепровождении её членов на основе взаимных интересов.

5) В РФ признаётся только брак, который был зарегистрирован органами записи актов гражданского состояния.

2 (8 в КИМ). Выберите верные суждения о семье и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Нуклеарная семья состоит из трёх и более поколений родственников.

2) Особенность семьи заключается в том, что она является одновременно социальным институтом и малой социальной группой.

3) Рекреационная функция семьи проявляется в предоставлении определённого социального статуса членам семьи, в выполнении роли социального лифта.

4) Семья должна создавать условия для физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития ребёнка.

5) Члены семьи объединены общим бытом, взаимной материальной и моральной ответственностью.

3 (8 в КИМ). Выберите верные суждения о семье и ее функциях и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Семьи расширенного типа включают в себя три и более поколения кровных родственников.

2) Досуговая функция семьи проявляется в предоставлении определенного социального статуса членам семьи, в выполнении роли социального лифта.

3) Семья выступает главным агентом вторичной социализации.

4) Функция духовного общения предполагает развитие личностей членов семьи, духовное взаимообогащение.

5) Семейное законодательство РФ исходит из недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи.

4 (8 в КИМ). Выберите верные суждения о семье. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) В РФ семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства.

2) Репродуктивная функция семьи проявляется в материальном обеспечении её нетрудоспособных членов, в ведении домашнего хозяйства, во взаимной материальной поддержке.

3) В зависимости от распределения обязанностей выделяют нуклеарные и традиционные семьи.

4) Семейное законодательство РФ исходит из необходимости обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав.

5) Социально-статусная функция семьи подразумевает предоставление эмоциональной поддержки и психологической защиты её членам.

Вопросы из ЕГЭ (Часть 2)

5 (22 в КИМ). Семья Смирновых состоит из шести человек: Максима, Софии, двух их дочерей и родителей Софии. София — домохозяйка; Максим и его тесть работают по найму; мать Софии — предприниматель, она владеет небольшим магазином; дети учатся в школе. Средства расходуются на приобретение еды, одежды, оплату транспортных и коммунальных услуг, обслуживание двух личных автомобилей.

К какому типу (в зависимости от структуры) можно отнести эту семью?

Какая информация Вам необходима для того, чтобы установить: является семья Смирновых патриархальной или демократической? (Сформулируйте два вопроса, необходимых для получения данной информации.)

Какую функцию семьи иллюстрирует приведённый в задании пример деятельности семьи Смирновых?

Каковы источники доходов семейного бюджета семьи Смирновых (назовите два источника).

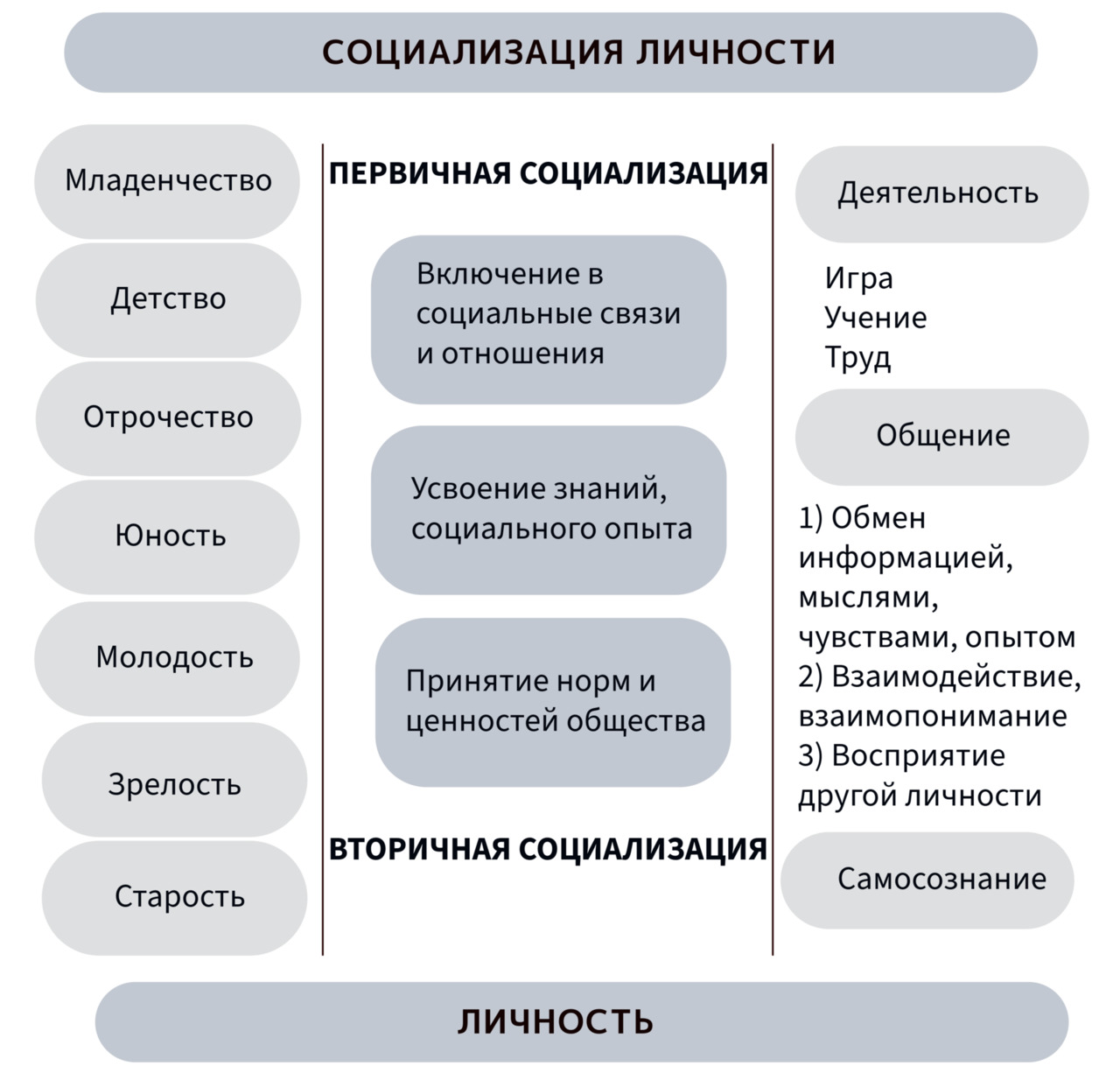

3.6 Социализация личности и её этапы. Агенты (институты) социализации

Начавшийся в младенчестве и заканчивающийся в глубокой старости процесс освоения индивидом социальных норм и ролей называется социализацией. Как говорят социологи, жизнь — это процесс непрерывного обновления и изменения, и так как на протяжении жизни человеку приходится осваивать множество различных социальных ролей, то процесс социализации продолжается всю жизнь.

Социализация — это процесс усвоения социальных норм, знаний и образцов поведения, необходимых для успешного функционирования в обществе.

Социализация — это процесс, посредством которого индивид становится полноправным членом социальной группы. Социализация проходит через несколько этапов, называемых основными жизненными циклами: младенчество, детство, подростковый возраст, юность, молодость, зрелость и старость. В ходе социализации приобретаются навыки и компетенции, необходимые для жизни среди других людей, взаимодействия и сотрудничества с ними. Это своего рода культурный минимум, требуемый от каждого человека. Он включает умение общаться с другими и соблюдение основных моральных норм, запрещающих причинение вреда и ущерба другим людям, а также предписывающих уважение и толерантность к их своеобразию. В процессе социализации человек становится личностью.

По времени осуществления социализация подразделяется на первичную и вторичную. Первичная социализация — это процесс, в ходе которого человек приобретает основные социальные навыки и ценности, необходимые для жизни в обществе. Этот процесс начинается в раннем детстве и продолжается до формирования зрелой личности. Социализация в детстве строится на полном следовании правилам и требованиям взрослых.

Вторичная социализация — это процесс развития социально зрелой личности, который связан главным образом с освоением профессии. Социализация взрослых заключается в адаптации к требованиям различных социальных ролей на работе, дома и в обществе. На протяжении всей жизни человек может менять свои взгляды, привычки, вкусы, правила поведения и роли.

Вторичная социализация охватывает период социальной зрелости человека и длится всю жизнь. Каждый этап социализации связан с обретением нового социального статусного набора и освоением новых социальных ролей. Ведь каждый раз, когда человек переходит на новую ступеньку или вступает в новый этап своей жизни, ему приходится переучиваться и адаптироваться к новым условиям. В процессе вторичной социализации происходят десоциализация (отказ от ранее усвоенных норм и ценностей) и ресоциализация (усвоение новых правил и норм взамен утраченных старых).

Десоциализация означает утрату или сознательный отказ от усвоенных ценностей, норм, социальных ролей и привычного образа жизни. Если десоциализация является результатом добровольного отказа от старых ценностей (уход в монастырь или революционная деятельность), то этот процесс не приводит к нравственной деградации личности и может даже духовно обогатить её. В случае вынужденной десоциализации причиной является резкое и неблагоприятное изменение социальных условий, таких как потеря работы или личная драма. Неспособность личности справиться с давлением социальных обстоятельств может привести к иллюзорному уходу от реальности через алкоголизм, наркоманию или бродяжничество.

Иногда жизненные обстоятельства человека меняются не из-за естественных причин, а из-за других факторов. Например, в семейной жизни смерть близкого человека, развод или разделение семьи также требуют адаптации и социализации. Иногда люди меняют место жительства, эмигрируют в другую страну и оказываются в окружении совершенно иной культуры. В таких случаях происходит ресоциализация.

Ресоциализация подразумевает усвоение новых ценностей, ролей и навыков вместо старых или недостаточно усвоенных. В зарубежной литературе ресоциализация рассматривается как замещение старых образцов поведения и установок новыми при переходе от одной стадии жизненного цикла к другой.

Социализация индивида проходит как в стихийной, так и в организованной форме. Стихийная социализация подразумевает процесс взаимодействия человека с обществом, который происходит без целенаправленного воздействия со стороны социальных институтов и организаций. Она возникает в результате стихийного влияния различных обстоятельств жизни, таких как семья, друзья, коллеги и случайные события. В процессе стихийной социализации человек приобретает социальный опыт, формирует ценности и нормы поведения, которые в дальнейшем влияют на его жизнь и развитие. Организованная форма социализации — это система воздействия на личность со стороны общества или его институтов с целью формирования индивида в соответствии с доминирующими ценностями, идеалами и целями.

Социализация охватывает не только тех, кто получает знания, перенимает ценности, обычаи и нормы. Важной составляющей процесса являются те, кто влияет на научение и существенно формирует его. Их называют агентами социализации.

Агенты социализации — это конкретные люди, а также институты социализации, которые участвуют в формировании и развитии социально значимых качеств индивида.

Институты социализации — это учреждения (организации), которые влияют на процесс социализации и направляют его (семья, детский сад, школа, университет, трудовой коллектив, предприятие, город, средства массовой информации, церковь).

Воздействие агентов социализации на личность различно в зависимости от того, насколько они значимы для человека, как строится взаимодействие с ними, в каком направлении и какими средствами они оказывают своё влияние.

Агенты первичной социализации (ближайшее окружение человека):

— семья

— близкие родственники

— друзья

— ровесники, одноклассники

— учителя

— тренеры и т. д.

Каждый агент первичной социализации выполняет множество функций (отец — опекун, воспитатель, учитель, друг).

Агенты вторичной социализации (формальные организации):

— администрация школы, университета

— трудовой коллектив

— государство

— армия

— СМИ

— церковь

— политические партии и т. д.

Агенты вторичной социализации влияют в узком направлении, они выполняют одну-две функции (школа дает знания, предприятие — средства существования, церковь — духовное общение и т.п.).

Роль агентов на разных этапах социализации:

— основные агенты социализации личности в возрасте от 1 до 3 лет: родители, родственники, братья, сестры;

— дополнительные агенты формируют конкретные качества ребенка в возрасте от 3 до 8 лет наряду с основными агентами: учителя, воспитатели, врачи и т.д.;

— СМИ обеспечивают усвоение ценностей и стандартов;

— малые социальные группы ровесников от 8 до 15 лет облегчают переход от родительской опеки к взрослости.

Вопросы из ЕГЭ (Часть 1)

1 (8 в КИМ). Выберите верные суждения о социализации и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Социализация индивида проходит как в стихийной, так и в организованной форме.

2) Первичную социализацию осуществляют государство, СМИ и другие социальные институты.

3) Социальные институты помогают индивидууму освоить общественные ценности, нормы и роли.

4) Все агенты социализации входят в ближайшее окружение человека.

5) В ходе социализации индивид становится личностью.

2 (8 в КИМ). Выберите верные суждения о социализации и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Усвоение социальных норм, знаний и моделей поведения, необходимых для успешной интеграции в общество, называется социализацией.

2) Социализация индивида начинается с рождения и продолжается в течение всей его жизни.

3) Влияние агентов социализации на личность зависит от их значимости для человека, характера взаимодействия с ними, направления и методов воздействия.

4) Социализация имеет только личностную значимость.

5) Семья является основным агентом первичной социализации.

3 (8 в КИМ). Выберите верные суждения о социализации и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Социализация индивида всегда связана со сменой его социального статуса.

2) Социализация — это процесс принятия и реализации политических решений.

3) Агенты первичной социализации — это ближайшее окружение, которое оказывает прямое влияние на индивида.

4) Социализация индивида проходит как в стихийной, так и в организованной форме.

5) Агенты социализации помогают индивиду усвоить нормы и ценности, сформированные общественным сознанием.

4 (8 в КИМ). Выберите верные суждения о социализации индивида и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Социализация свойственна взрослому человеку и нехарактерна для ребенка.

2) Социализация заключается в освоении индивидом социальных ценностей, норм и моделей поведения.

3) Агенты первичной социализации индивида включают его ближайшее окружение: семью, друзей и ровесников.

4) Агенты социализации всегда несут ответственность за усвоение индивидом норм и ценностей, выработанных коллективным сознанием.

5) В процессе социализации люди приобретают социальный опыт жизни в определённом обществе.

Вопросы из ЕГЭ (Часть 2)

Прочитайте текст и выполните задания.

Воздействие общества на личность происходит или непосредственно, или через группы, организации, или через средства массовой информации. Конкретные группы, в которых личность приобщается к системам норм и ценностей и которые выступают своеобразными трансляторами социального опыта, получили название институтов социализации.

В период раннего детства такими институтами становятся семья и дошкольные учреждения. Именно в семье дети приобретают первые навыки взаимодействия, осваивают первые социальные роли, осмысливают первые нормы и ценности. В семье поведение родителей определяет отношение будущего человека к окружающему миру. Такое поведение можно охарактеризовать двумя парами признаков: неприятие — расположение и терпимость — сдерживание.

Роль семьи как института социализации зависит от типа общества, от его традиций и культурных норм. Родители, как правило, служат для детей образцами и учителями в области человеческих взаимоотношений. Самосознание детей формируется не только путём прямого научения и подражания, но и путём соотнесения своего опыта с образом жизни своих родителей.

На следующем этапе основным институтом выступает средняя школа, обеспечивая ребёнку образование, формируя первичные гражданские представления, подготавливая его к жизни в обществе и в более широком смысле. Школьное развитие человека как личности и субъекта деятельности предполагает развитие интеллекта, совершенствование эмоциональной сферы, уверенности в себе, мотивации самосовершенствования и т. д. Кроме того, школа интенсифицирует общение со сверстниками, что служит важнейшим институтом социализации, независимым от контроля взрослых, развивая самостоятельность, автономность, устойчивость к стрессам.

На трудовой стадии ведущим институтом социализации выступает трудовой коллектив, деятельность которого не может быть сведена только к функции передачи социального опыта. Критериями социализированности личности становятся содержание установок и ценностей; адаптированность и адекватность личности; социальная идентичность. Исходя из того, что главная цель социализации личности — её самореализация, развитие способностей, то главным критерием социализированности личности можно считать уровень её независимости, уверенности, самостоятельности, раскрепощённости, инициативности, незакомплексованности.

(По Е. И. Рогову, ФИПИ)

5 (17 в КИМ). Как в тексте охарактеризованы институты социализации? Какие два института, участвующие в социализации в период раннего детства, называет автор? Как, по его мнению, формируется самосознание детей?

6 (18 в КИМ). В тексте упомянуты ключевые понятия социально-гуманитарных наук.

Используя обществоведческие знания,

— укажите не менее трёх основных признаков социальной группы как объединения / совокупности людей;

— объясните связь возможности достижения указанной автором главной цели социализации с типом общества. (Объяснение может быть дано в одном или нескольких распространённых предложениях.)

7 (19 в КИМ). В рамках процесса социализации в школе автор предполагает следующие направления: 1) развитие интеллекта; 2) совершенствование эмоциональной сферы, уверенности в себе; 3) мотивация самосовершенствования.

Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, проиллюстрируйте примерами каждое из этих проявлений социализации. (В каждом случае сначала приведите пример, затем укажите направление. Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.)

8 (20 в КИМ). Используя обществоведческие знания, приведите два аргумента, подтверждающих положительное воздействие средств массовой информации на развитие личности ребёнка, и два аргумента, указывающих на возможное их негативное влияние. (Всего должно быть приведено четыре аргумента. Каждый аргумент должен быть сформулирован как распространённое предложение.)

3.7 Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Социальный контроль и самоконтроль

1) Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных девиаций. Конформизм

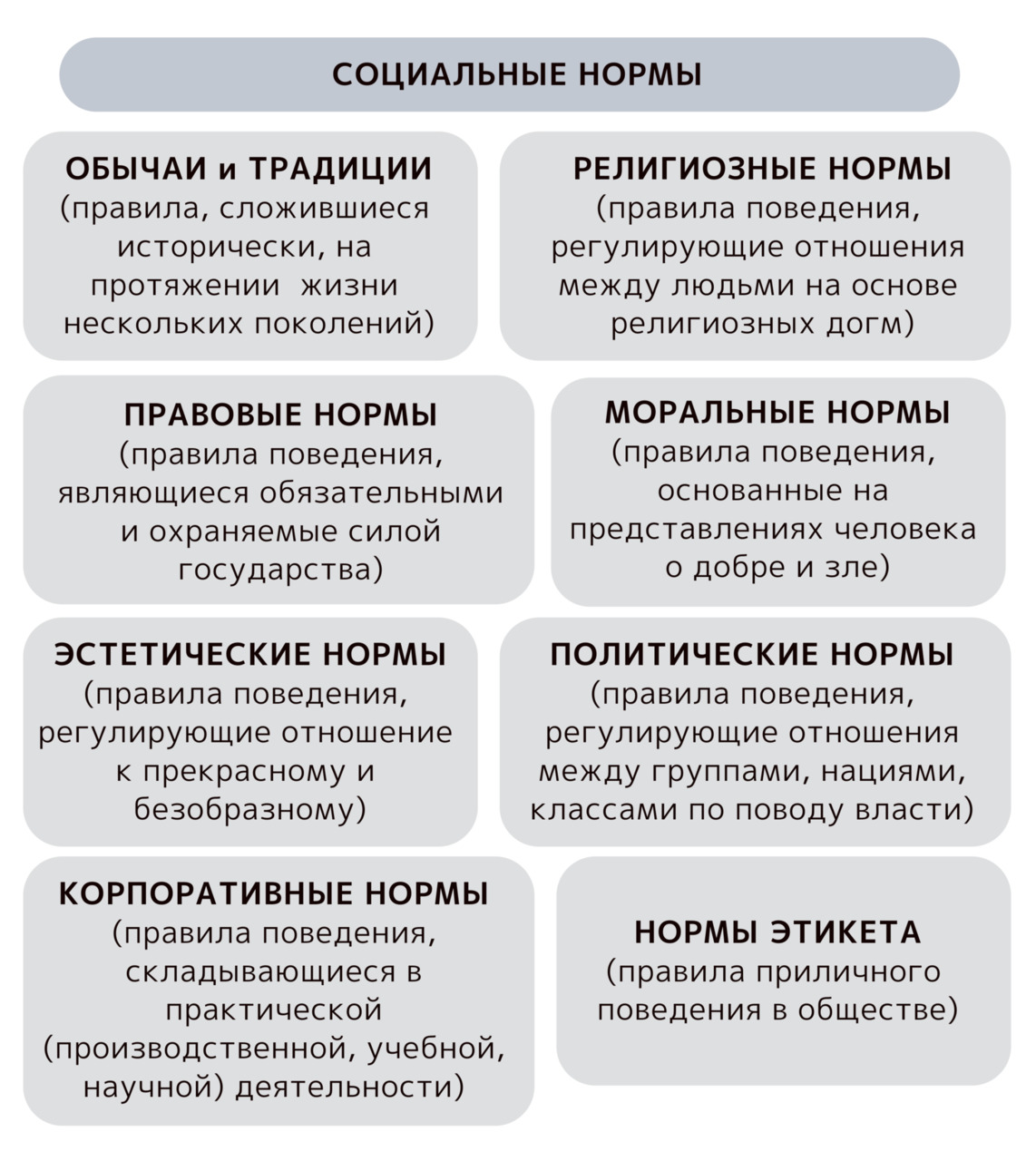

Понятие «норма» подразумевает правило, стандарт или образец. Мы называем себя «нормальными людьми», что означает следование общепринятым нормам, то есть так же, как и большинство, «как все». Социальные нормы представляют собой требования, предписания, пожелания и ожидания соответствующего поведения. В обществе социальные нормы служат мерой поведения индивида с одной стороны, и масштабом оценки этого поведения обществом — с другой. Социальные нормы отражают ценностные представления общества.

Социальные нормы — установленные в обществе правила поведения, регулирующие отношения между людьми, общественную жизнь.

Признаки социальной нормы (задание 18 КИМ ЕГЭ):

— рассчитана на многократное применение;

— непрерывно действует во времени в отношении неопределенного круга лиц;

— имеет определенный механизм контроля за выполнением.

— правила, которые определяют права и обязанности людей;

— цель — регулирование поведения человека в обществе.

В своем поведении люди используют самые разнообразные социальные нормы. В их числе можно выделить следующие:

— обычаи и традиции;

— религиозные нормы;

— правовые нормы;

— моральные нормы;

— политические нормы;

— нормы этикета;

— эстетические нормы;

— корпоративные нормы (деловой этикет).

К способам регулирования поведения людей социальными нормами относятся дозволение, предписание и запрет. Дозволение как способ регулирования поведения людей заключается в том, что общество разрешает некоторые действия и поступки. Например, разрешение ходить на работу в свободной одежде.

Предписание предполагает то, что общество устанавливает правила поведения и ожидает их соблюдения. Например, предписание обязательного использования сигнала поворота при повороте на дороге. Запрет заключается в том, что общество запрещает некоторые действия и поведения. Например, запрет курения в общественных местах. Этот способ регулирования поведения наиболее эффективен, если сопровождается применением мер юридической ответственности и наказания за нарушение запрета.

Социальные нормы интегрируют индивидов в группы, а группы — в общество. Социальные нормы могут быть ориентированы на определённые группы людей или носить публичный характер, выражая требования общества к поведению личности и социальных групп во взаимоотношениях друг с другом и социальными институтами. Социальные нормы позволяют контролировать, регулировать и оценивать поведение людей.

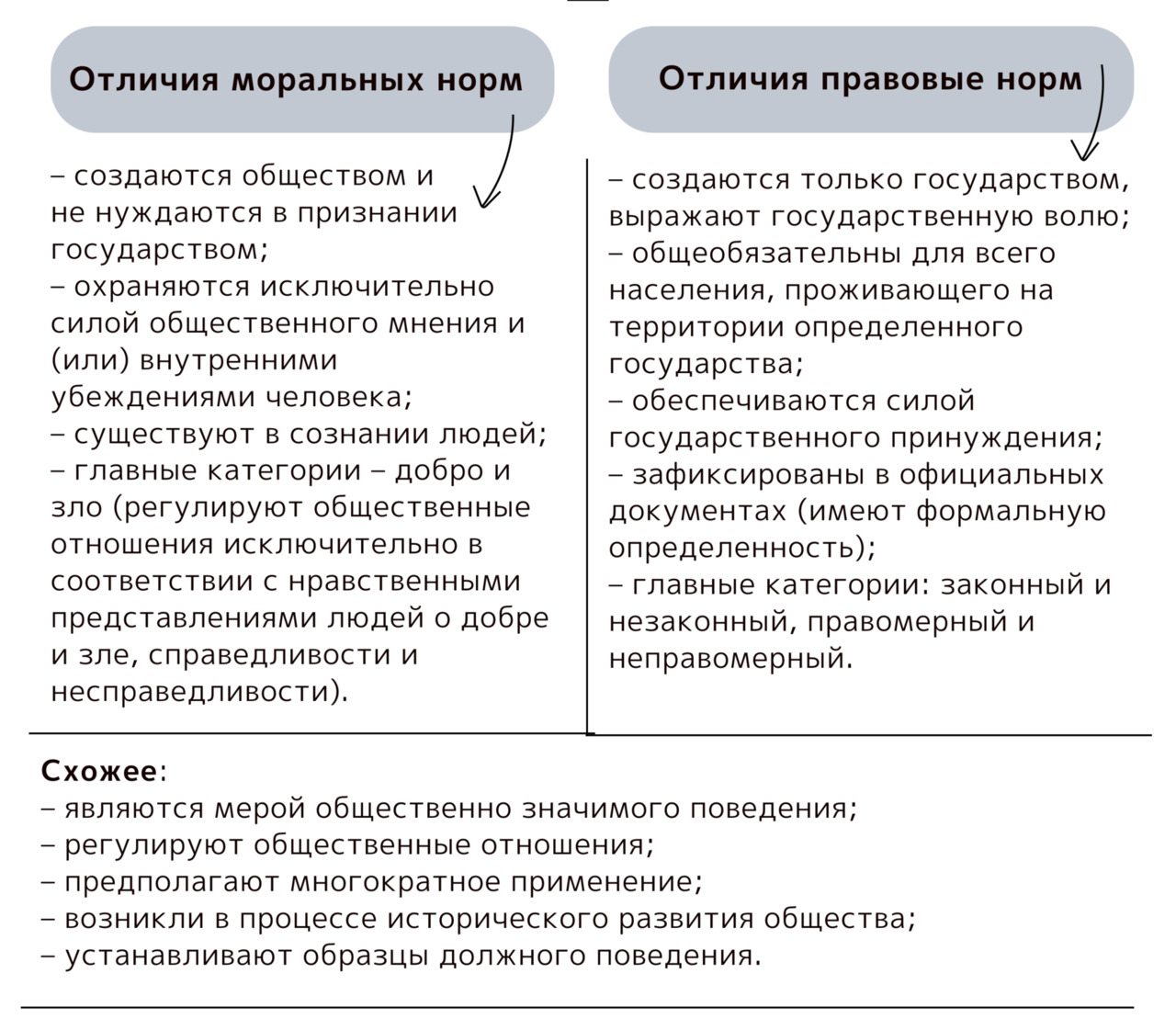

Наиболее значимыми в иерархии социальных норм являются моральные и правовые, так как они распространяются на всех членов конкретного общества. В истории политики и права не раз допускалось смешения понятий «мораль» и «право», поэтому крайне важно различать эти две категории.

Функции социальных норм:

— социализации (на их основе происходит воспитание, образование, обучение других поколений);

— регулятивная (устанавливают правила поведения людей в обществе, регулируют общественные отношения);

— оценочная (являются основанием для оценки поведения других людей).

Поведение отдельных личностей или групп часто не соответствует общепринятым нормам, что приводит к нарушению этих норм. Такое поведение называется отклоняющимся или девиантным. Оно может быть вызвано различными факторами, такими как недостаточное воспитание, социальные проблемы, психические расстройства или влияние субкультур.

Отклоняющееся (девиантное) поведение — поступок или деятельность человека, не соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам (стереотипам, образцам).

Исходным для понимания отклоняющегося поведения является понятие социальной нормы. Социальная норма представляет собой предел и меру допустимого поведения или действий людей, которые обеспечивают сохранение социальной системы. Сравнение разных культур показывает, что одни и те же действия могут быть приемлемы в одних обществах и неприемлемы в других. Определение поведения как отклоняющегося зависит от времени, места, группы людей и специфики социальных норм в данном обществе.

Социология изучает поведенческие девиации как социальные явления, которые можно классифицировать по следующим критериям:

— по масштабу: индивидуальные и коллективные отклонения;

— в зависимости от последствий: негативные и позитивные;

— по субъекту: конкретные лица, социальные группы, официальные структуры и т. д.

Причины отклоняющего поведения:

1) Индивидуальные причины отклоняющегося поведения включают психические заболевания, особенности характера и недостатки воспитания.

2) Социально-психологические причины связаны с влиянием группы, например семьи, трудового коллектива или компании друзей.

3) Макросоциальные причины обусловлены ситуацией в обществе в целом, например экономическим кризисом или ростом безработицы.

Однако люди часто выбирают конформизм в своём поведении, потому что это удобно, позволяет адаптироваться в любых условиях и избегать конфликтов.

Конформизм — это податливость человека давлению группы, проявляющаяся в изменении поведения. Конформный человек легко вписывается в коллектив, демонстрирует лояльность и получает социальные преимущества. Конформное поведение может принимать разные формы: внутреннее принятие, внешнее подчинение, негативизм, равнодушие и независимость. Степень конформности зависит от разных факторов. Конформизм сам по себе не является отклоняющимся поведением, но в некоторых случаях может привести к негативным последствиям для индивида, к потере индивидуальности, отсутствию личной ответственности и риску быть вовлечённым в преступные или теневые социальные процессы.

2) Социальный контроль и самоконтроль

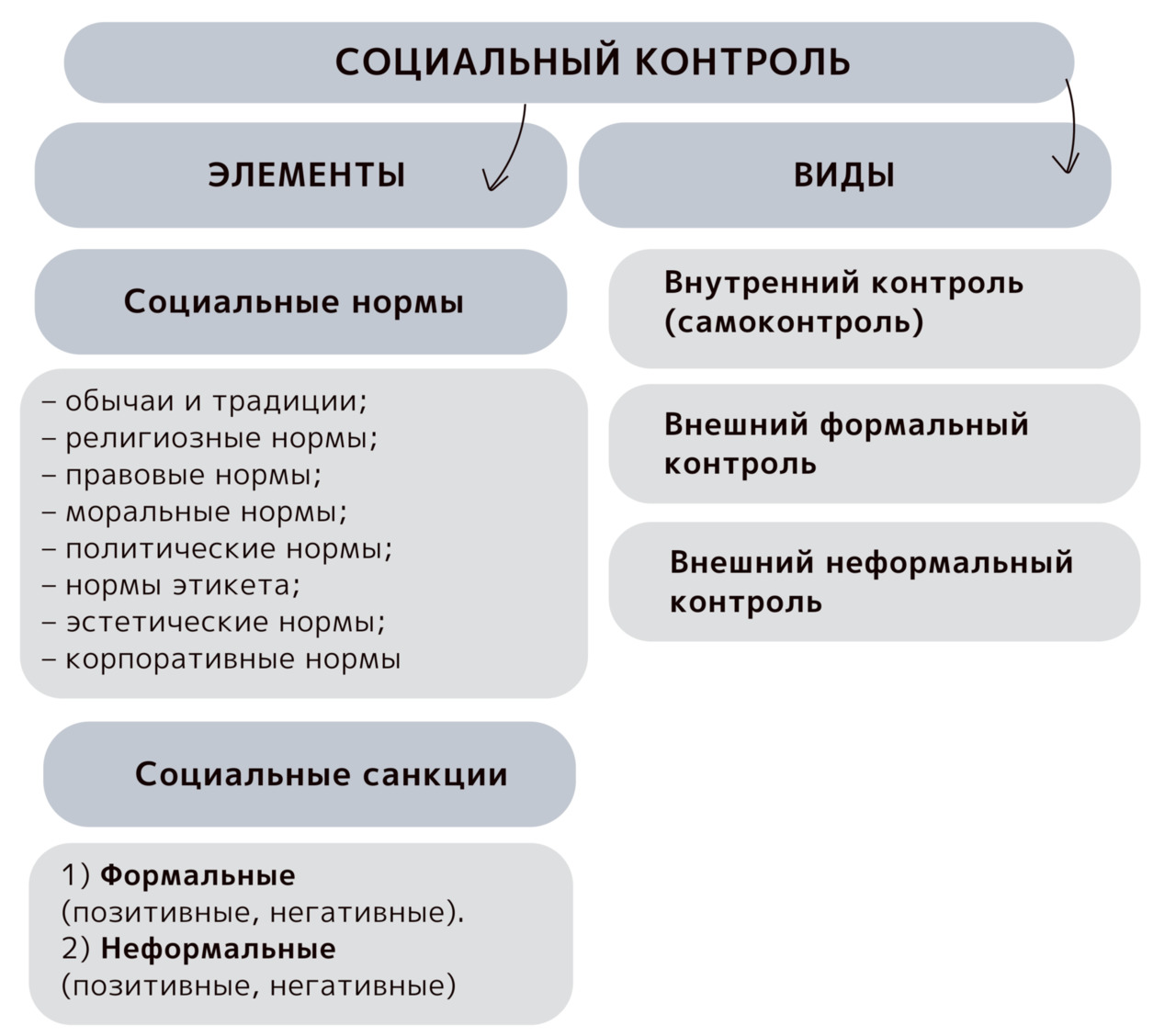

Поведение индивида контролируется семьёй, коллегами, соседями и другими членами общества, поэтому социальное поведение обычно определяется соблюдением социальных норм во взаимодействии друг с другом. Однако в любом обществе есть люди, поведение которых не соответствует официально или фактически существующим нормам этого общества. Подобным социальным проявлениям противостоит социальный контроль. В широком смысле социальный контроль можно определить как совокупность всех видов контроля, существующих в обществе (нравственного, государственного, производственного, юридического). В узком смысле социальный контроль — это оценка деятельности людей общественным мнением.

Социальный контроль — механизм регуляции общественной жизни, совокупность средств и методов социального воздействия на индивидов, группу в целях укрепления порядка и стабильности в обществе. Социальный контроль включает в себя социальные нормы и социальные санкции.

В социологии различают внутренний и внешний социальный контроль.

Внутренний контроль (самоконтроль) — это форма социального контроля, при которой индивид самостоятельно регулирует своё поведение, согласуя его с общепринятыми нормами. Внутренний контроль основан на нравственных принципах человека и часто отождествляется с совестью, нормы усваиваются настолько глубоко в процессе социализации, что люди испытывают чувство стыда или вины при их нарушении.

Совесть — это одно из проявлений внутреннего контроля.

Внутренний социальный контроль может проявляться в форме рефлексии индивида по поводу своего социального поведения. Развитие самоконтроля у членов общества может привести к снижению внешнего контроля за их поведением.

Внешний контроль — это деятельность других людей и учреждений, которые обеспечивают соблюдение общепринятых норм и законов.

Внешний социальный контроль подразделяется на формальный и неформальный.

Неформальный (внутригрупповой) контроль не связан с правовыми нормами и выражается в одобрении или неодобрении действий индивида со стороны близких людей (коллег, друзей, семьи) и общественного мнения. Формальный контроль осуществляется специальными общественными институтами, контролирующими органами, государственными организациями и учреждениями (армия, суд, муниципальные учреждения, СМИ, политические партии и т. д.).

Социальный контроль по отношению к обществу выполняет ряд важных функций:

— охранительную (посредством определенных ограничений осуществляет сохранение целостности общества, охрану общественного порядка);

— регулятивную (влияет на поведение членов общества, осуществляет контроль над поведением индивидов);

— стабилизирующую (поддерживает стабильность в обществе).

Инструменты контроля за соблюдением социальных норм — это социальные санкции. Они включают не только наказания, но и поощрения, которые способствуют соблюдению норм.

Социальные санкции — это реакция общества на поведение людей или групп.

Социальные санкции могут быть позитивными и негативными, формальными (закреплёнными в законах, правилах, инструкциях) и неформальными (основанными на общественном мнении, традициях, обычаях).

Формальные позитивные санкции — публичное одобрение со стороны официальных организаций (правительства, учреждения): правительственные награды, премии и стипендии, присвоение ученых степеней и званий, вручение почетных грамот, повышение по должности, премирование и т. д.

Неформальные позитивные санкции — публичное одобрение, не исходящее от официальных организаций: комплименты, аплодисменты, слава, почет, лестные отзывы, улыбка, одобрение, похвала.

Формальные негативные санкции — наказания, предусмотренные юридическими нормами: лишение гражданских прав, тюремное заключение, арест, увольнение, штраф, понижение в должности, разжалование.

Неформальные негативные санкции — наказания, не предусмотренные официальными инстанциями: порицание, замечание, насмешка, издевка, нелестная кличка, отказ подать руку или поддерживать отношения, недоброжелательный отзыв, жалоба.

Вопросы из ЕГЭ (Часть 1)

1 (1 в КИМ). Ниже приведён перечень действий. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «социальный контроль».

1) вынесение приговора; 2) применение санкций;3) вознаграждение за достижения; 4) участие в политике; 5) осуждение за проступок; 6) изменение статуса.

Найдите два действия, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

2 (3 в КИМ). Установите соответствие между характеристиками и видами социальных норм: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) общеобязательность для всего населения, проживающего на территории определенного государства

Б) регулирование общественных отношений исключительно на основе нравственных представлений о добре, зле, справедливости и несправедливости

В) возникновение в процессе исторического развития общества

Г) установление образцов поведения

Д) подкрепление мерами государственного принуждения

ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ

1) только правовые нормы

2) только моральные нормы

3) и правовые, и моральные нормы

3 (8 в КИМ). Выберите верные суждения о социальных нормах и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) К способам регулирования поведения людей социальными нормами относятся дозволение, предписание и запрет.

2) Традиции являются одним из видов социальных норм.

3) Все социальные нормы носят рекомендательный характер.

4) Социальные санкции являются одной из разновидностей социальных норм.

5) Корпоративные нормы создаются организациями и регулируют отношения внутри них.

4 (8 в КИМ). Выберите верные суждения об элементах и видах социального контроля и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Правовые нормы устанавливаются государством.

2) Социальные санкции являются одним из элементов социального контроля.

3) Стыд и признание вины — проявления внешнего контроля.

4) Внешний социальный контроль бывает формальным и неформальным.

5) Общественная реакция на поведение человека или социальной группы — это социальная санкция.

5 (8 в КИМ). Выберите из предложенного списка негативные формальные санкции и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Приказом по заводу директор объявил выговор главному инженеру за некачественный ремонт станков.

2) Гражданка М. высказала претензию соседу за курение на лестничной клетке.

3) В ходе выступления оратора публика неоднократно прерывала его речь неодобрительными возгласами.

4) Сотрудник дорожно-постовой службы оштрафовал гражданку П., переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора.

5) Пожарная инспекция наложила взыскания на владельца кафе за несоблюдение требований по пожарной безопасности.

6) Одноклассники объявили бойкот В. за нарушение традиций класса.

6 (8 в КИМ). Выберите верные суждения об отклоняющемся поведении и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Отклоняющееся поведение подразумевает отклонение от принятых в обществе норм.

2) Отклоняющееся поведение всегда пресекается государственными органами правопорядка.

3) Отклоняющееся поведение может быть результатом проблем в процессе социализации.

4) Отклоняющееся поведение связано только с негативными проявлениями.

5) Отклоняющееся поведение может иметь как групповой, так и индивидуальный характер.

3.8 Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения социальных конфликтов

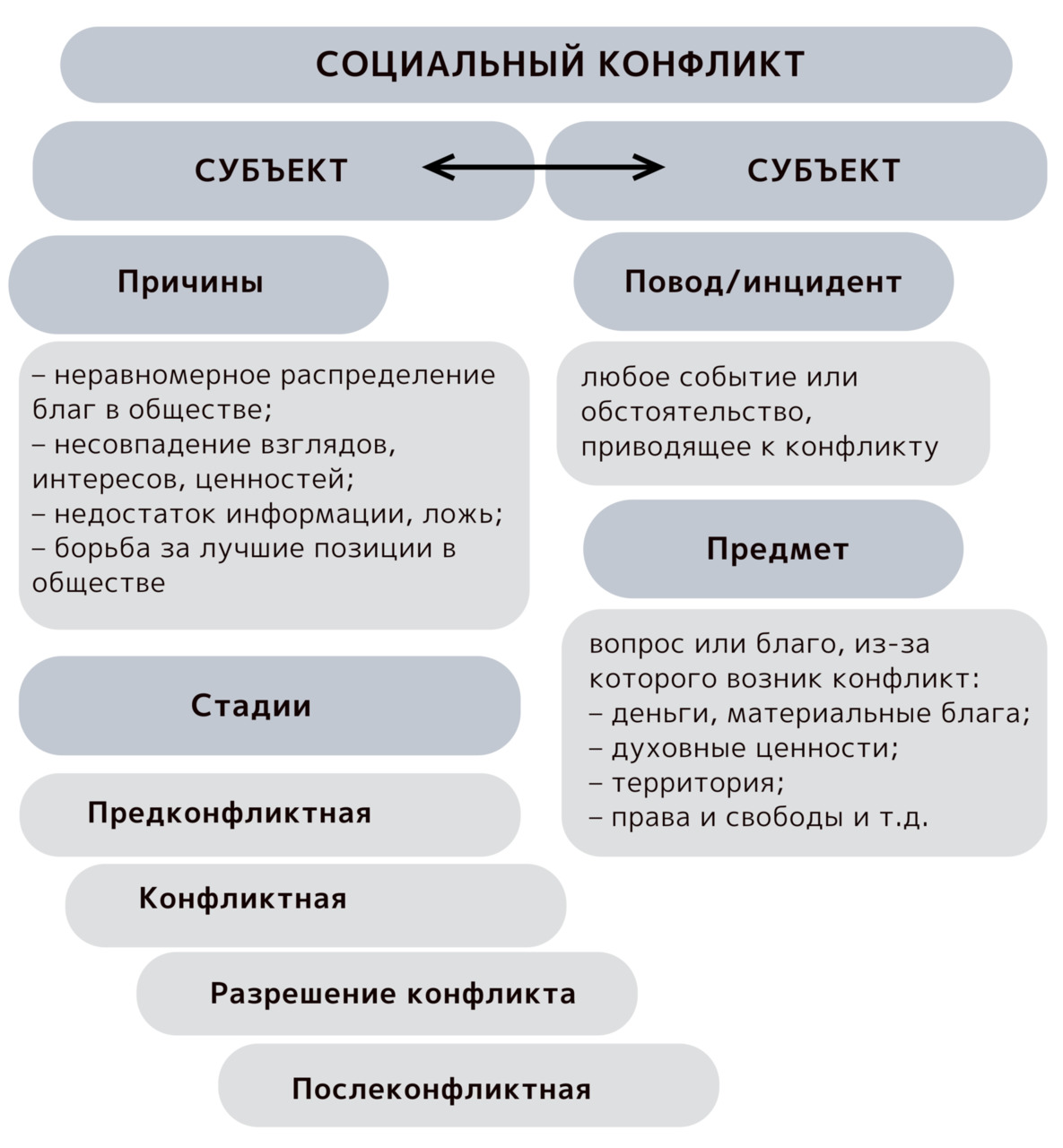

Социальный конфликт — это наивысшая стадия развития противоречий в отношениях между людьми, социальными группами, общества в целом. Социальный конфликт проявляется в форме столкновения двух и более субъектов за обладание тем, что одинаково высоко ценится всеми сторонами.

Основные участники конфликта — это заинтересованные стороны или противоборствующие силы, субъекты конфликта, которые активно взаимодействуют друг с другом (наступательно или защищаясь). Субъектами конфликта могут быть отдельные индивиды, социальные группы, общественные объединения и организации.

Конфликты в обществе могут возникать по разным причинам:

— несправедливое распределение материальных и духовных благ в обществе;

— несовпадение взглядов, интересов, ценностей;

— недостаток информации, ложь;

— борьба за лучшие позиции в обществе;

— политика государства и другое.

В рамках конфликтологии предмет конфликта определяется как реальная или мнимая проблема, вопрос или благо, лежащие в основе конфликта. Каждая сторона стремится решить эту проблему в свою пользу или получить спорное благо. Предметом конфликта является основное противоречие, из-за которого стороны вступают в противоборство.

Конфликт — это динамический процесс, который проходит через определённые периоды и этапы своего развития. Он возникает, развивается и завершается в течение определённого времени.

Выделяют четыре стадии социального конфликта:

1) Предконфликтная стадия — возникновение противоречия между интересами и ценностями субъектов конфликта. На этом этапе происходит осознание противоречия и формирование конфликтной ситуации.

2) Конфликтная стадия — активное противоборство субъектов конфликта, направленное на достижение своих целей и интересов. На этом этапе происходит эскалация конфликта, усиление противоречий и столкновение интересов.

3) Разрешение конфликта — поиск и реализация способов устранения противоречий, которые привели к конфликту. На этом этапе возможно применение различных методов и стратегий разрешения конфликта, таких как переговоры, компромисс, арбитраж и т. д.

Разрешение конфликта не является его окончанием, так как всё ещё могут оставаться нерешённые проблемы и напряжённые отношения между сторонами. Конфликт может продолжаться в скрытой форме или возникать вновь при изменении обстоятельств.

4) Послеконфликтная стадия — восстановление отношений между субъектами конфликта, коррекция их поведения и ценностей в соответствии с новыми обстоятельствами. На этом этапе происходит оценка результатов конфликта, анализ полученного опыта и принятие мер для предотвращения подобных конфликтов в будущем.

Среди социологов нет единого мнения о классификации социальных конфликтов, но одна из самых распространённых классификаций основана на особенностях сторон. Она включает следующие типы конфликтов:

— межличностный конфликт (столкновение индивидов);

— конфликт между личностью и группой (противоречия между интересами, ценностями, целями и поведением членов группы и группы в целом);

— внутригрупповой конфликт (конфликт между членами одной группы);

— межгрупповой конфликт (противоречия между интересами членов формальных и неформальных групп и другой социальной группы);

— конфликт принадлежности (возникает из-за двойной принадлежности индивидов, например, когда они образуют группу внутри другой или входят одновременно в две конкурентные группы).

Примером конфликта принадлежности может служить ситуация, когда футболист вынужден играть против сборной своего родного города.

Конфликты имеют место во всех областях общественной жизни, а потому в социологии выделяют социально-экономические, этнические, политические, идеологические, религиозные, военные, правовые, семейные-бытовые и иные типы конфликтов.

По основаниям возникновения различают такие социальные конфликты как конфликт интересов, конфликт ценностей и конфликт идентичности. Конфликт интересов возникает, когда две или более стороны имеют различные интересы и пытаются достичь своих целей, которые конкурируют друг с другом. Например, это может быть конфликт между работниками и работодателем о размере заработной платы или конфликт между странами о праве на использование общих ресурсов. Конфликт ценностей возникает, когда у сторон различные системы ценностей и убеждения. Например, это может быть конфликт между двумя религиозными группами, которые имеют разные представления о морали и этике, или конфликт между поколениями, где старшие поколения придерживаются традиционных ценностей, а молодые поколения отстаивают новые ценности. Конфликт идентичности возникает, когда у сторон различные идентичности и самоопределение. Например, это может быть конфликт между этническими или национальными группами, которые претендуют на определенную территорию или идентификацию, или конфликт между группами людей с разными половыми или гендерными идентичностями, которые борются за признание своих прав и равноправие.

Конфликты также могут классифицироваться по времени действия (затяжные и скоротечные), по формам проявления (явные и скрытые), по социальным последствиям конфликты делятся на конструктивные (приводит к развитию и улучшению отношений, поиску оптимального решения и совершенствованию участников конфликта) и деструктивные (характеризуется негативными последствиями для организации и участников конфликта). Простыеконфликты (спор между друзьями) характеризуются столкновением интересов двух сторон, в то время как сложные конфликты (бунт, восстание, революция, война) имеют многосторонние причины и участников.

Все люди ведут себя в конфликтах по-разному, выбор стиля зависит от характера конфликта, целей, отношений с другой стороной и контекста ситуации.

Стили поведения в конфликте / способы разрешения конфликта:

— уход от конфликта (избегание, бездействие, игнорирование, уклонение);

— уступка (приспособление);

— компромисс (взаимные уступки);

— сотрудничество / переговоры;

— противоборство (борьба, конкуренция, соперничество, конфронтация);

— использование посредничества

— метод судебного или третейского разбирательства, арбитраж.

Социальные конфликты имею как позитивные, так и негативные последствия.

К негативным последствиям относятся:

— возникновение стрессовых ситуаций, негативное воздействие на психическое состояние участников конфликта;

— разрушаются традиции общения;

— ухудшается качество совместной деятельности.

К позитивным последствиям можно отнести следующее:

— помогают прояснить проблему, происходит полное или частичное устранение противоречия;

— усиливает мораль, позволяет более глубоко оценить индивидуально–психологические особенности людей;

— позволяет ослабить психическую напряженность;

— служит источником развития личности, опыта в межличностных отношениях;

— повышает качество принимаемых решений;

— способствует производству новых созидательных идей.

Вопросы из ЕГЭ (Часть 1)

1 (8 в КИМ). Выберите верные суждения о социальном конфликте и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Социальный конфликт — это всегда конфликт индивидуальных интересов.

2) В ходе социального конфликта стороны осознают свои интересы и стремятся их защитить.

3) Все конфликты негативно влияют на общественную жизнь, приводя к дезинтеграции и разрушению.

4) Конфликты могут быть скрытыми или явными, однако их основой всегда служит отсутствие согласия между двумя или более сторонами.

5) Влияние социальных конфликтов на общество сложно оценить однозначно.

2 (8 в КИМ). Выберите верные суждения о социальных конфликтах и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Социальный конфликт — это столкновение социальных групп за обладание дефицитными ресурсами.

2) Предметом конфликта являются его участники.

3) Условия успешного разрешения социальных конфликтов включают выявление противоречий в интересах и целях сторон.

4) По основаниям возникновения различают такие социальные конфликты как конфликт интересов, конфликт ценностей и конфликт идентичности.

5) Причины социальных конфликтов разнообразны: внешние и внутренние, всеобщие и индивидуальные, материальные и идеальные, объективные и субъективные.

3 (8 в КИМ). Выберите верные суждения о социальных конфликтах и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Социальные конфликты могут протекать только в форме гражданских войн.

2) Конфликты могут оказывать положительное влияние на общество.

3) Один из способов разрешения социального конфликта — взаимные уступки противоборствующих сторон.

4) Все социальные конфликты обусловлены экономическими причинами.

5) Причина социального конфликта всегда связана с политическими идеологиями.

4 (8 в КИМ). Выберите верные суждения о социальных конфликтах и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Социальные конфликты могут быть скрытыми или явными.

2) В основе социальных конфликтов всегда лежит отсутствие согласия между двумя или более сторонами.

3) Социальные конфликты затрагивают все общественные отношения только в политической сфере жизни общества.

4) Социальный конфликт предполагает противостояние сторон, то есть действия субъектов, направленные друг против друга.

5) Простые формы социального конфликта — революции и войны.

Вопросы из ЕГЭ (Часть 2)

5 (24 в КИМ, был на ЕГЭ-2017, ЕГЭ-2021, ЕГЭ-2022). Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему «Социальный конфликт». Сложный план должен содержать не менее трёх непосредственно раскрывающих тему по существу пунктов, детализированных в подпунктах. (Количество подпунктов каждого детализированного пункта должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможны только два подпункта.)

6 (25 в КИМ). Используя обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт, выполните задания, ответьте на вопрос.

1) Обоснуйте неизбежность социальных конфликтов в жизни общества. (Обоснование должно быть дано с опорой на обществоведческие знания в нескольких связанных между собой распространённых предложениях, раскрывать причинно-следственные и (или) функциональные связи.)

2) Как стороны могут вести себя в социальных конфликтах? (Укажите любые три стратегии поведения.)

3) Проиллюстрируйте реализацию каждой из стратегий примером. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто. В совокупности примеры должны иллюстрировать три разных стратегии.)

3.9 Государственная поддержка социально незащищённых слоёв общества в РФ. Государственная молодёжная политика РФ. Меры социальной поддержки семьи в РФ. Помощь государства многодетным семьям

1) Государственная поддержка социально незащищённых слоёв общества в РФ

Социально незащищённые слои населения — это группы людей, которые в силу различных причин (экономических, социальных, политических, культурных и др.) не имеют доступа к достаточным ресурсам для удовлетворения своих основных потребностей и потребностей своих семей. Они могут включать в себя безработных, малоимущих, бездомных, инвалидов, пожилых людей, жертв насилия и дискриминации, мигрантов и другие группы, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Для обеспечения социальной защиты таких слоёв населения государства и общества разрабатывают и реализуют различные программы и меры, направленные на предоставление им доступа к образованию, здравоохранению, жилью, трудоустройству, финансовой поддержке и другим необходимым ресурсам. Эти меры могут включать в себя социальное страхование, пособия, субсидии, налоговые льготы, программы занятости, образовательные и медицинские программы и многое другое.

Государство должно помогать социально незащищенным слоям населения, потому что это является его социальной ответственностью и способствует стабильности и развитию общества. Помощь этим группам помогает снизить уровень бедности, неравенства и социальной напряженности, что в свою очередь способствует экономическому росту и социальной гармонии. Кроме того, помощь социально незащищенным слоям населения может способствовать формированию более справедливого и равноправного общества, где каждый имеет равные возможности для развития и достижения успеха.

Согласно Конституции, Россия — социальное государство, и это означает, что социально-экономическая политика государства должна быть направлена на создание таких условий, которые обеспечивают достойную жизнь и развитие человека.

Для этого на законодательном уровне устанавливаются такие социальные меры, как:

— охрана труда и здоровья людей;

— установление гарантированного минимального размера оплаты труда;

— государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан;

— развитие системы социальных служб;

— установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты.

Эти меры осуществляются через систему социальной защиты населения, которая предполагает установление минимальных социальных стандартов.

Социальная защита предоставляется государством в двух основных формах:

1) социальная помощь — выплата пособий, компенсаций, субсидирование, и другие меры, которые помогают человеку выйти из трудной жизненной ситуации. Основное отличие социальной помощи — она оказывается регулярно;

2) социальная поддержка — мероприятия, которые помогают снизить влияние жизненных трудностей. Такие мероприятия единичны, что отличает их от социальной помощи.

Государственная социальная помощь оказывается в целях:

— поддержания уровня жизни малоимущих семей;

— создания необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и общественно приемлемого качества социальных услуг;

— снижения уровня социального неравенства;

— повышения доходов населения.

Оказание государственной социальной помощи осуществляется в следующих видах:

— денежные выплаты (социальные пособия, субсидии и другие выплаты);

— натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и другие виды натуральной помощи).

К мерам государственной поддержки социально незащищённых слоёв общества также относится выплата страховой пенсии. Страховая пенсия — это ежемесячная денежная выплата, назначаемая гражданам при достижении пенсионного возраста, наступлении инвалидности или потере кормильца. Страховая пенсия является частью государственной системы обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Существуют три вида страховых пенсий:

— по старости — назначают гражданам, достигшим установленного законом возраста и имеющим необходимый трудовой стаж;

— по инвалидности — выплачивают лицам с инвалидностью первой, второй или третьей группы.

— по потере кормильца — предоставляют тем, кто находился на иждивении умершего кормильца. Это могут быть дети, супруги или нетрудоспособные родители погибшего.

2) Государственная молодёжная политика РФ

Государственная молодежная политика РФ — это набор мер, программ и действий, направленных на поддержку и развитие молодёжи в России.

Основные цели государственной молодежной политики включают:

— развитие физической, интеллектуальной, духовной и социальной потенциальной молодежи;

— создание условий для получения образования, профессионального образования и трудоустройства молодежи;

— поддержка и развитие молодежи в области науки, культуры, спорта и других сферах деятельности;

— защита прав и свобод молодежи, в том числе защита от насилия и эксплуатации;

— участие молодежи в принятии решений и формирование молодежных органов управления.

Основные направления молодежной политики РФ:

1) воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов РФ;

2) обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактика и предупреждение проявлений экстремизма в деятельности молодежных объединений;

3) поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов из числа молодых граждан, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

4) поддержка молодых семей;

5) содействие образованию молодёжи, научной, научно-технической деятельности молодёжи, выявление, сопровождение и поддержка молодежи, проявившей одаренность;

6) обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содействие трудоустройству молодых граждан, в том числе посредством студенческих отрядов, профессиональному развитию молодых специалистов;

7) поддержка и содействие предпринимательской деятельности молодёжи;

8) поддержка деятельности молодёжных общественных объединений;

9) содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности;

10) поддержка деятельности по созданию и распространению, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации произведений науки, искусства, литературы и других произведений, направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей молодежи.

В целом, государственная молодёжная политика РФ является важным инструментом поддержки и развития молодёжи, но требует постоянного совершенствования и учёта изменяющихся потребностей и запросов молодёжи.

3) Меры социальной поддержки семьи в РФ

К приоритетным направлениям и целям социальной политики РФ, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

— повышение благосостояния граждан и снижение бедности;

— модернизация и развитие сектора социальных услуг в сфере социального обслуживания;

— обеспечение устойчивого естественного роста численности населения РФ;

— повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году;

— обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан;

— совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам.

Социальная поддержка семьи включает в себя комплекс мер, направленных на оказание помощи и защиты семей от различных социальных, экономических и психологических проблем. Это может включать в себя различные программы и услуги, предоставляемые государством и общественными организациями, направленные на повышение благополучия и стабильности семьи.

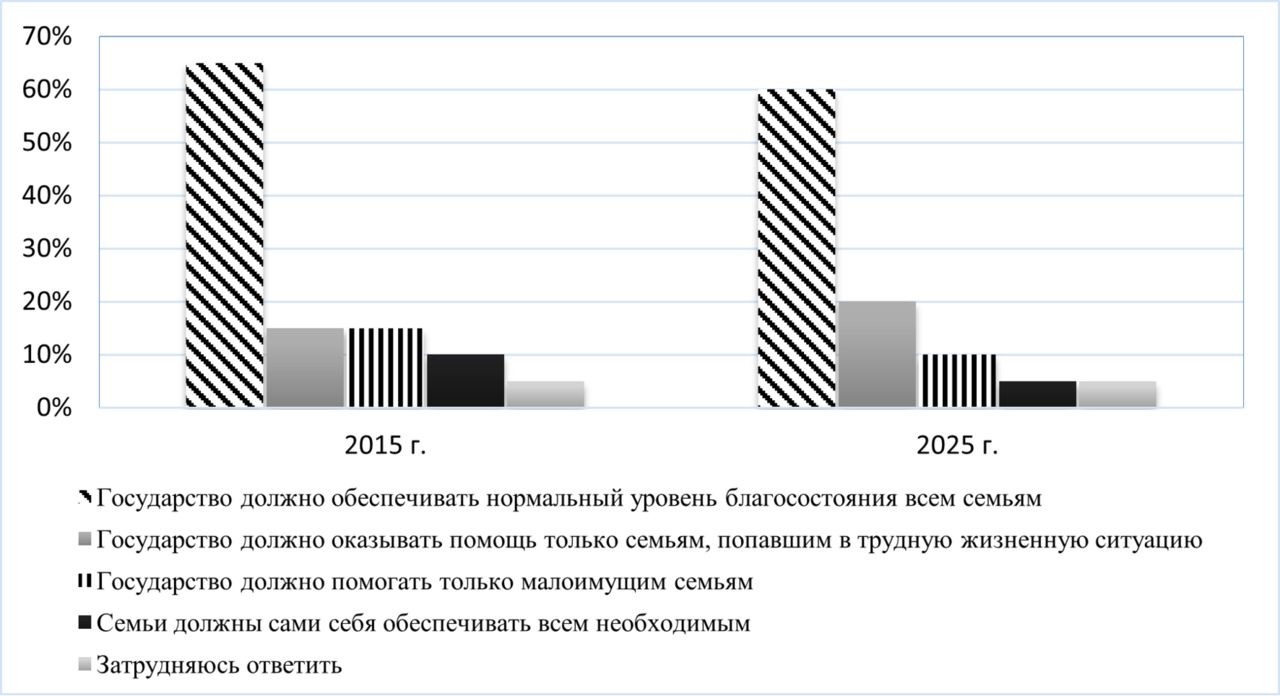

Существует ряд мер социальной поддержки семьи в России: