Бесплатный фрагмент - Российская империя в трудах историков XIX в. Том 2

Предисловие редактора к второму тому

Читатель может начать изучать материал двухтомника и с этой книги, но лучше, конечно, все делать последовательно, т. е. сначала Том 1, потом Том 2, а не наоборот. Мы (автор-составитель и работавшие над книгой его коллеги) пытались создать единую, цельную картину восприятия российской истории публицистами, историками и писателями XIX века (некоторый отступ в начало ХХ века в этом смысле лишь дополняет картину), показать их взгляды и объяснить причины таких взглядов. Жизнь меняется, меняется и наше восприятие минувших событий, но сами они не могут измениться, ведь все уже случилось.

Внимательный читатель, изучая разные точки зрения, сможет выбрать для себя нечто общее для них и заодно понять, почему нет полного совпадения. А это, в свою очередь, определит его успех в воссоздании исторических событий, их осмыслении и переносе соответствующих выводов на день сегодняшний. В этом и состоит, на наш взгляд, практическая польза изучения истории — она позволяет лучше понять современность и предсказать с большой вероятностью будущее. Не только в части конкретных событий, но и в смысле интерпретации этих событий современниками и потомками. То, что нам сегодня кажется ужасным, вульгарным и отвратительным, вполне может быть лет через 50 представлено великими свершениями и историческим прорывом. Может, если мы с вами этому позволим произойти, оставив изучение истории на долю немногочисленных узких специалистов.

Так давайте изучать историю Отечества в деталях! Детали важны все. Нельзя читать только «про войну» или, допустим, про музыку и живопись. Мозаика прошлых лет будет неполной, ущербной и фальшивой даже без одного маленького цветного стёклышка. Надеюсь, что эта книга восполнит хотя бы частично некоторые пробелы.

Во втором томе сохранена сквозная нумерация частей, поэтому начинается он с четвертой, а не первой части. Первые три читатель найдет в Томе 1. Предисловие автора одинаково для обоих томов.

Предисловие автора

В период сотрудничества с блогом «Молодость в сапогах» в 2022—2025 гг., просматривая русские журналы «Исторический вестник», «Русская старина», «Русский архив» и др., я выбирал в них некоторые интересные, на мой взгляд, статьи и очерки, аннотировал их и в сжатом виде предлагал читателям блога. Таких материалов за эти три года набралось около 200, и у меня, и у руководителя редакции блога С. В. Мишутина возникла мысль составить из них отдельную книгу.

XIX век ознаменовался в русском обществе бурным интересом к русской истории, возникновением мемуаристики, планомерным и методическим изучением архивов. Русские литературные и исторические журналы оказались в авангарде этого процесса, предоставив свои страницы для исследований историков, журналистов и просто грамотных и образованных людей. В результате вокруг журналов образовалось солидное читательское сообщество, что естественно не замедлило сказаться на общем культурном состоянии России. Этот период можно с полным правом назвать временем рассвета исторической науки нашей страны.

Помещая статьи из журналов, я счёл необходимым ознакомить читателя и с их авторами.

Над проектом книги и редакцией текстов, а также снабжением их иллюстративным материалом неутомимо трудился С. В. Мишутин, уже оказавший до этого большую помощь в публикации моих книг.

Конечно, используемый мною материал не претендует на полное отражение истории России и рассказывает лишь о некоторых её эпизодах, малознакомых широкому читателю. Надеюсь, книга будет интересна для современного читателя, интересующегося историей своей страны.

В заключение выражаю искреннюю благодарность моему редактору, корректору и автору указанных проектов, в том числе и настоящего, за его внимательное и творческое отношение к тексту моих рукописей и особенно — за подбор и размещение иллюстраций, придающих книгам особую привлекательность и атмосферу историзма.

Составитель книги Б. Григорьев

Часть четвёртая Забытые имена

Глава 1. Ольга и Анна — русские имена

«О роде супруги Игоревой великой княгини Ольги, бессмертной в нашей истории по многим отношениям, до сих пор не сказано было ещё ничего решительного», — говорит русский историк и публицист М. П. Погодин (1800—1875).

Летописец Нестор в 903 году относительно князя Игоря писал: «…И приведоша ему жену от Плескова». В кратком житии св. Ольги тоже упоминается, что «Ольга родом Плесковитяныня».

Плесков — это старорусское название Пскова, и в 903 году русского Пскова ещё не существовало, зато был болгарский город Плесков, упоминаемый при описании болгарских событий при царях Василии и Константине (976—1028). Псков (Плесков), предполагает автор, мог быть основан при Ольге в память о её родном болгарском городе во время её поездки по Новгородской земле.

В XVI веке появилось подробное житие княгини, в которой уже вполне утвердительно говорится, что св. Ольгу «…произведе Плесковская страна, иже от области Царствия Русския земли». Утверждается это голословно, без ссылок на какие-либо документы и источники, скорее всего имея своим основанием слухи, мифы и сказания. Это утверждение без всякой критики стало повторяться во всех последующих исторических документах, игнорируя непреложный факт, что до XVI века у наших предков существовало иное мнение.

Архимандрит Леонид, разбирая архив историка и академика графа А. С. Уварова (1828—1884), наткнулся на отрывок записей русского Владимирского летописца второй половины XV века, в котором не повторяется запись 903 года о том, что Олег взял своему воспитаннику и сроднику Игорю жену из Плескова, а указано, что князь Олег «Игоря же жени в Болгарях, поят за него княжну именем Олгу. И бе мудра велми». Владимирскому летописцу уже в XV веке было известно, что жена Игоря была болгарской княжной, а не псковской поселянкой.

Всё остальное находится, по мнению архимандрита, в области вымысла, фантазии и локального патриотизма жителей Пскова, которым лестно было считать свой город родиной великой Ольги. Признав болгарское происхождение Ольги, мы получаем более правильное освещение последующих на Руси событий: принятие ею христианства и роль в этом её духовного наставника и спутника в Царьграде монаха Григория.

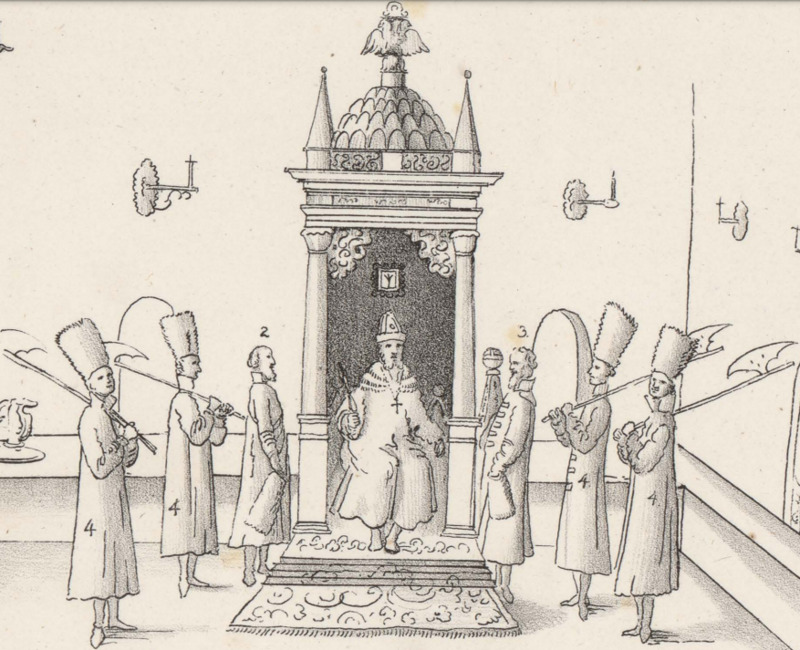

Болгарский пресвитер-монах Григорий был близкий к царю-книголюбу Симеону, а после смерти Симеона оказался при русском дворе княгини Ольги. Он сопровождал княгиню Ольгу в её поездке в Царьград и оказал ей большую помощь как знаток византийских придворных обычаев. Император Константин Багрянородный, принимавший русскую княгиню, писал: «Великая княгиня изволила стоять в стороне до тех пор, пока прочие княжеские особы не введены были церемониймейстером, и не поклонилась, как они императрице до земли. После того, наклонив немного голову, села она на том же месте, где стояла». Упоминает он и о её духовнике Григории, присутствие которого грекам не понравилось.

Император не говорит ни слова о крещении Ольги, поэтому некоторые историки полагают, что Ольга была тайной христианкой ещё до поездки в Царьград, куда она, по мнению автора, ездила не для совершения обряда крещения, а для того, чтобы получить от Византии то, что получали от Византии болгарские цари — Цесарское венчание. Желание княгини не исполнилось — она получила от цесаря лишь титул архонтиссы, а не царицы, т. е. супруги иноплеменного князя. Из Царьграда гордая Ольга вернулась не довольной — об этом свидетельствуют её обращение к цесарским послам: «Скажите, что я пришлю ему (императору) дары и военную помощь, когда он постоит у меня в Почайне столько, сколько я стояла в Суде», т. е. в Золотом Роге.

Болгарское происхождение княгини Ольги хорошо объясняет и слова её воинственного сына Святослава, обращённые к своей дружине по поводу города Переяславца: «Не хощу жити в Киеве, а в Переяславце, ту бо среда землия моея». Выходит, что Святослав хотел завоевать Болгарию не по прихоти или из-за воинской славы, а желал владеть своими исконными болгарскими землями, на которые уже зарились греки.

Заметим, пишет автор, что Малуша, ключница Ольги, от которой Святослав имел сына Владимира, была, судя по всему, болгаркой. Тут архимандрит Леонид пускает «шпильку» в адрес сторонника норманнской теории происхождения Руси М. П. Погодина: даже, мол, Михаил Петрович не решился произвести Малушу от какого-нибудь варяжского корня — уж слишком по-славянски звучит её имя.

Имя «Ольга», заключает автор, княгиня поучила от князя Олега, а до замужества носила неизвестное нам болгарское имя.

Княгиня Е. Ф. Шаховская-Стрешнева (1840—1924) во французском журнале La Revue публикует интересный материал о дочери Ярослава Мудрого Анне, ставшей королевой Франции.

Французский король Генрих I (1008—1060) овдовел в довольно пожилом возрасте, но захотел снова жениться. Его первая жена Матильда, дочь Конрада II Саллического, умерла, не оставив потомства, и возник династический вопрос. Найти невесту в Западной Европе не позволяло родство Матильды почти со всеми тамошними дворами, и Генриху пришлось искать невесту на востоке Европы. Поиски привели в Киев, куда в 1043 году прибыло посольство во главе с епископом Мо Жоселэном и графом д'Салиньяком. Выбор послов пал на Анну (рождение между 1025—1036, смерть между 1075—1079), третью дочь киевского князя Ярослава Мудрого, рождённую в его браке с Ингегерд Шведской.

Ярослав Владимирович Мудрый (978—1054), оправдывая своё прозвище и не забывая, какую роль в истории Киевской Руси сыграла прабабушка Ольга, поставил условием, чтобы праправнучка Ольги и в браке с французским королём-католиком оставалась православной. В то время Запад никакого антагонизма по отношению к православию ещё не проявлял, поэтому Генрих I легко согласился на это условие. Послам короля пришлось прожить в Киеве около полугода, потому что, по мнению Евгении Фёдоровны, нужно было основательно подготовиться в такой далёкий путь, который Анна Ярославна должна была по тогдашнему обыкновению преодолеть верхом в условиях сурового климата. Так что свадьба в Реймсе была отпразднована только 14 мая 1044 года.

История сохранила нам несколько фактов из жизни Анны Французской.

В одиннадцатилетнем браке с королём у неё было трое сыновей: Филипп, Гуго и Роберт. Последний умер в раннем детстве. Король Генрих, чувствуя приближение смерти, в нарушение традиций короновал 6-летнего Филиппа ещё при своей жизни.

Французская чопорная жизнь при дворе явно не нравилась Анне, и после смерти мужа она удалилась из Парижа, выбрав в качестве временного жилья старинную резиденцию «Валуа Санлис». В этом красивом месте Анна сразу после смерти короля решила воздвигнуть аббатство. Грамота на основание аббатства была подписана Филиппом и Анной. В октябре 1065 года аббатство огромных размеров с высокой колокольней, украшенное изображением Анны, было построено.

Анне было 28 лет, когда она овдовела. Сын Филипп в 16 лет вернулся в Париж и стал править страной. Имя королевы-матери вероятно быстро бы забылось, как были забыты имена многих её предшественниц, если бы у неё не разыгрался роман с одним из придворных графом Раулем де Кресли. Это был богатый человек и выходец из семьи Капетингов. Не боясь ни папы, ни короля, он сделал Анне Ярославне предложение, а Анна долго не решалась дать согласие на брак с ним. Неизвестно чем кончилось бы сватовство Кресли, если бы он в одну тёмную осеннюю ночь не похитил невесту и не умчался с ней к себе в замок. Там и произошло венчание. Да, скажем мы теперь: русские женщины ещё или уже тогда пользовались у западников большим спросом.

Французский двор примирился с этим браком, папа сделал протест против него, но было уже поздно, разрушить этот брак никому не удалось. Анна Ярославна из вдовствующей королевы превратилась во французскую помещицу, уделяя внимание обустройству нового семейного гнезда и оказанию помощи окрестному населению. Счастливая жизнь с Раулем де Кресли длилась всего 8 лет — граф неожиданно умер. Говорили, что его отравил архиепископ Жерве, мстивший за то, что супруги проигнорировали интердикт папы Александра II.

А овдовевшая вторично Анна Ярославна прожила долгую жизнь. Она вернулась ко двору сына, но никаким влиянием там уже не пользовалась. Год смерти и место погребения правнучки великой княгини св. Ольги не известно. Если бы она была погребена в воздвигнутом ею монастыре, то какие-то следы об этом непременно бы сохранились. А хоронить её в другом месте во Франции вряд ли было возможно.

Историк Мезерэ полагает, что Анна вернулась на родину и там скончалась.

Глава 2. Боярыня Морозова

После реформы патриарха Никона в 1651 году в русской церкви произошёл раскол. В нашей историографии адепты реформированной церкви стали называться никонианами, а сторонники прежней, дореформенной церкви — раскольниками или староверами. Второе на наш взгляд, подходит лучше: ведь раскол, по существу, учинил реформатор Никон.

Казалось бы, пишет Василий Николаевич, зачем было поднимать сыр-бор из-за каких-то мелочей: креститься двумя перстами или тремя, ходить во время крёстного хода по солнцу или против солнца, восклицать два или три раза «аллилуйя» и т. п. Но на самом деле это были далеко не мелочи, ибо за ними скрывался важный сакральный смысл. Десятки тысяч несогласных с Никоном староверов претерпели с тех пор за эти «мелочи» и поплатились за них своими жизнями. Среди них оказалась и боярыня Феодосья Прокопьевна Морозова (1632—1675).

Отец Феодосьи Прокопьевны, Прокопий Фёдорович Соковнин, состоял в родстве с Марьей Ильиничной Милославской, первой супругой царя Алексея Михайловича. Дочь свою Соковнин «пристроил» в мужья одному из первых бояр — Глебу Ивановичу Морозову. Брат Глеба Ивановича — Борис Иванович — был воспитателем и ближайшим другом царя. 50-летний Глеб Морозов женился на Федосье Прокопьевне во второй раз и через 12 лет после женитьбы скончался. Молодая вдова осталась с сыном полной распорядительницей богатого имения и своей судьбы.

Уже при жизни супруга молодая Морозова проявила наклонность к духовному житию, а после его смерти при поддержке своего духовника протопопа Аввакума «совершенно отдалась своим задушевным идеалам». Она всей душой была предана древлему благочестию, ненавидела новшества Никона и жизнь вела монашескую: по всей строгости исполняла церковное и келейное правило и своё время посвящала исключительно богоугодным делам.

Дом её был наполнен иконами, странниками и юродивыми. Среди последних некто по имени Киприан, который был известен Алексею Михайловичу, бегал за его колымагой и кричал, призывая его на «древле благочестие вступити». Позже за свою преданность старой вере он был казнён в Пустозёрском остроге. Другой — Фёдор — был святошей, которыми была наполнена Москва и который был, по оценке историка, бесцеремонным попрошайкой, рассказывая про себя всякие небылицы и чудеса, но Аввакум относился к нему с почтением.

Морозовой было мало принадлежать к старой вере — она принялась обличать никониан. Это привело её к столкновению с другим родственником — постельничим царя Михаилом Алексеевичем Ртищевым. Ртищев был человеком не совсем типичным для своего времени: при всей склонности к старине и традициям он был открыт всему новому, приходящему из Европы: по меткому слову историка Ключевского, «они занесли одну ногу, да так и остались». Боярин Ртищев покровительствовал просвещению, ласкал учёных монахов из Киева и Польши, главных поборников Никона, но поддерживал связь и с ярым старовером протопопом Аввакумом и его сторонниками.

Как человеку мягкому и терпеливому, ему не нравились резкие обличения Морозовой, но, не имея твёрдых убеждений, он мог основываться только на авторитетах. А патриарх Никон был для него авторитетом, Никону верил сам царь, и, призывая Феодосью Прокопьевну креститься троеперстием, обвинял во всём проклятого Аввакума, с которым сам тесно общался. Вторила своему отцу и дочь Ртищева, но всё было тщетно.

У Морозовой появилась союзница — родная сестра Евдокия, бывшая замужем за царским кравчим Петром Урусовым. В отсутствие Аввакума сестёр окормляла старица Меланья, уменью которой «пасти стадо Христово» отдавал должное сам Аввакум. Меланья была женщиной осторожной, «на нож не лезла» а тихо и целенаправленно делал своё дело. Морозова стала просить Меланью помочь принять «ангельский образ», т. е. постричься в монахини. Меланья всячески отговаривала Феодосью Прокопьевну, указывая на всякого рода неудобства и препятствия: и сына надобно устроить в жизни, подобрав ему хорошую невесту; и сама она боялась, что дело дойдёт до царя, и наказания не избежать; и что постриг исключал посещение «никоновской» церкви, которому Морозова следовала из лицемерия и осторожности. Но Морозова стояла на своём, и Меланья сдалась: старовер старец Досифей постриг Морозову под именем Феодоры.

Между тем положение матери Феодоры после пострига сильно осложнилось: умерла супруга Алексея Михайловича, которая на правах родственницы оказывала Морозовой покровительство и защиту. Царь решил жениться во второй раз, и Морозова должна была присутствовать на свадьбе, говорить титул государя и называть его благоверным, а также подходить под благословление архиереев-никониан. Она сказалась больной, чем вызвала гнев Тишайшего. Он послал за ней боярина Троекурова, а когда тот вернулся ни с чем, послал её свояка князя Петра Урусова «с выговором», но боярыня ответила, что никакой вины за собой не чувствует и что если царь хочет отвратить её от правильной веры, то она ему не покорится.

Зная взрывной характер царя, мы не удивимся, что он в гневе был способен на всё. И царь в отместку за неповиновение отписал часть имений Морозовой на себя. Но за Морозову вступилась старшая сестра царя Ирина Михайловна, и царь был вынужден морозовские вотчины вернуть хозяйке. Первый раунд открытого противостояния боярыня Морозова выиграла.

Царь, даже не будучи самолюбивым человеком, должен был стать врагом Морозовой. Никониане тоже не оставались в стороне, науськивали Алексея Михайловича и готовили Морозовой наказание. Князь Урусов, «бывая наверху», слышал, как царь обсуждает со своими приближёнными дальнейшую участь Морозовой, и попытался предупредить об этом свояченицу. Евдокия попросилась у мужа навестить сестру, и Урусов согласился, но просил не задерживаться в доме Морозовой, потому что к той «будет присылка». Евдокия осталась у сестры до поздней ночи.

Во втором часу ночи к Морозовой явились незваные гости: чудовский архимандрит Иоаким и думный дьяк Илларион Иванов. Архимандрит спросил хозяйку, как она крестится, в ответ Морозова перекрестилась двумя перстами. Архимандрит далее поинтересовался, где находится Меланья (её уже объявили в розыск), на что получил ответ, что в доме никого посторонних нет, что соответствовало истине, потому что накануне Морозова отпустила всех из дома. Евдокия Урусова подтвердила сказанное сестрой.

На другой день Иоаким рассказал о результатах визита к Морозовой царю. Алексей Михайлович сильно гневался на упорство Морозовой, в то время как к княгине Урусовой отнёсся мягко, считая её совращённой своей сестрой. Царь потребовал к ответу обеих сестёр, и архимандрит снова отправился выполнять приказание Тишайшего.

Придя в дом к Морозовой, архимандрит в грубой форме объявил ей, что время её богатства и упорства закончено и приказал её следовать за собой. Когда Морозова отказалась, архимандрит приказал посадить её в кресло и нести на ответ царю. Сын её проводил мать до ворот и вернулся назад. Княгиня Евдокия последовала за архимандритом добровольно.

Сестёр доставили в одну из соборных палат, где их встретил митрополит крутицкий Павел и начал говорить ей вещи, которые она слышала и раньше от Ртищева и его дочери. Он обвинил её в том, что она поддалась влиянию раскольников и позабыла о своих обязанностях матери. Боярыня ответила:

— Перестаньте мне говорить о сыне! Я дала Христу обет и останусь ему верна, для него я живу, а не для сына.

Её попросили причаститься по служебникам, по которым причащается царь Алексей Михайлович, но она отказалась сделать это, поскольку царь причащается по служебникам, извращённым Никоном.

— Так ты всех нас считаешь еретиками? — спросил Павел, на что боярыня ответила утвердительно.

Митрополит и присутствовавший Иоаким пришли в ярость, а затем стали допрашивать Евдокию. Она отвечала в том же духе, что и сестра, и тогда на обеих надели цепи и отправили Морозову в Печерское подворье, а Урусову — в Алексеевский монастырь. По дороге Морозова целовала цепи и благодарила Бога, сподобившего её «Павловых уз». Когда её несли через царские переходы мимо Чудова монастыря, Морозова сложила правую руку в двуперстие и, гремя цепями, высоко держала её, чтобы показать её царю, но Тишайший своей родственницы не увидел. Вместе с сёстрами была схвачена и посажена на цепь и близкая к сёстрам Мария Данилова.

В Алексеевском монастыре княгиню Урусову насильно заставляли ходить в церковь, но она отказывалась и когда разыгрывала из себя больную, монахини несли её в храм на носилках. И по дороге в храм, и в самом храме Евдокия разражалась бранью в адрес «Никоновой ереси». Морозову пытался обратить в правильную веру рязанский архиепископ Илларион, но тщетно. Морозова ухитрилась установить связь с Меланьей, её и сестру навещал также Ртищев, который сочувствовал обеим страдалицам и говорил, что не знает, за правду ли они страдают или…

Во время её заключения у Морозовой умер сын. Её больше всего сокрушало сознание, что её единственного сына при похоронах подвергли обряду по правилам никоновской церкви. Протопоп Аввакум утешал её, но, по мнению Строева, делал это грубо и в своих поучениях делал акцент на том, чтобы она готовила себя к роли мученицы и отказалась от всех мирских благ — например, от употребления мёда, и призывал приобщаться к простой водице.

А Тишайший продолжал гневаться: он приказал отобрать в казну всё достояние Морозовой и отослал из дворца двух её братьев. В противовес царю игуменья Алексеевского монастыря нашла дальнейшее нахождение Евдокии Урусовой в монастыре нецелесообразным и попросила патриарха Питирима вернуть её мужу, а боярыне Морозовой — вернуть её состояние. Царь на ходатайство Питирима не возражал, но предложил ему самолично допросить «лютую» Морозову, а уж он поступит потом с ней так, как покажется верным патриарху.

Морозову доставили в цепях в Чудовский монастырь, где её встретил патриарх, крутицкий митрополит Павел и другие церковные лица. Боярыня настолько ослабела, что её поддерживали двое стрельцов. Питирим держался с ней ласково и миролюбиво и спросил, неужели она так возлюбила цепи. Когда она с восторгом ответила утвердительно, патриарх предложил ей отказаться от своего упрямства, не гневить государя и причаститься. Морозова наотрез отказалась от причастия, поскольку причащать её было некому.

— Много попов в Москве, — сказал Питирим.

— Много попов, да нет истинного, — возразила Морозова.

Патриарх предложил ей свои услуги, но Морозова сказала, что он не лучше других.

Патриарх, приписав её бешенству, захотел помазать её, как бесноватую, миром, но она оттолкнула его руку и попросила удалиться от себя. Питирим не выдержал и обрушился на неё с бранными словами, а потом приказал увести её обратно в темницу.

Аналогичный допрос был произведен Питиримом с Урусовой и Даниловой и с тем же неудовлетворительным для него результатом. Патриарх доложил о результатах своих встреч с женщинами царю, и было решено подвергнуть упрямых пыткам.

На следующий день трёх женщин привезли на ямской двор и пустили сначала в ход дыбу. Жертву со связанными на спине руками вздёргивали в воздух, а под её ногами зажигали костёр.

— За что мне это? — спросила Морозова руководившего пыткой князя Воротынского.

— За то, — ответил князь, — что ты принимала юродивых Киприана и Фёдора и тому подобных людей и следовала их учению.

Данилову, как женщину простонародную, наказали ещё плетями ими же угрожали «угостить» высокородных Морозову и Урусову.

После пытки Морозову посетила Меланья и сообщила ей, что для её сожжения уже готовился сруб из поленьев, «и укрепила её на предстоящую мученическую кончину». Патриарх и в самом деле хотел сжечь еретичку на костре, но этому воспротивились бояре, в особенности князь Долгорукий. Решили воздействовать на неё кротостью. По мнению Строева, царь был готов помиловать Морозову и подослал к ней стрелецкого голову, который предложил боярыне «для вида» смириться и перекреститься тремя перстами. Царевна Ирина Михайловна снова выступила на защиту Морозовой и призвала брата смилостивиться над ней, напоминая ему о заслугах её покойного мужа и брата.

Царь «смилостивился» и приказал отправить Морозову в Боровск и посадить там её в тамошнем остроге в земляную яму. Вскоре туда же, к всеобщей их радости, привезли Урусову и Данилову. Первое время, благодаря заботам стрелецкого головы, которым был муж Даниловой, положение заключённых было более-менее сносным. Данилов обращался с просьбой к сотникам, отвечающим за их охрану, относиться к женщинам снисходительно-ласково. И в Боровске Мелания продолжала окармливать Морозову, Урусову и Данилову и укорять их за «узы брани бесовские». В ответ Морозова только целовала руки Меланьи и говорила, что согрешила, будучи длительное время без её руководства. И это при том, пишет Строев, что сама Меланья уклонялась от выполнения «уз Христовых».

Просьбы стрелецкого головы Данилова очевидно не выполнялись, потому что охрана отобрала у узниц все их убогие пожитки, а у Морозовой отняли последнюю её икону Пресвятой Богородицы. Местного жителя, пытавшегося оказывать узницам кое-какие услуги, подвергли пыткам. Потом Марию Данилову перевели в обычную тюрьму, а Морозову и Урусову стали морить голодом. Сначала умерла Евдокия, и её тело ещё долго лежало в яме, пока не пришёл приказ схоронить её во дворе острога.

К Морозовой прислали ещё раз инока с увещеваниями, но результат их был предсказуем. Она умоляла охранявшего его стрельца дать ей хоть что-нибудь поесть, но тот отказывался помочь ей, ссылаясь, что нет приказа. Просьбу перед смертью помыть грязную срачицу (рубашку) стрелец выполнили сбегал на речку постирать её. Власти выполнили и ещё одну просьбу боярыни — похоронить её рядом с сестрицей.

…В 1820 году на месте захоронения сестёр побывал знаменитый археограф, историк и член Петербургской АН П. М. Строев (1796—1876) и нашёл на нём камень с выбитым на нём текстом: «Лета 7… погребены на сем месте сентября в 11 день боярина князя Петра Семёновича Урусова жена его княгиня Евдокия Прокопьевна, да ноября во 2 день боярина… жена… Морозова боярыня Феодосия Прокопьевна, а в иноках инока-схимница Феодора, а дщери окольничаго Прокопия Фёдоровича Соковнина. А сию цку положили на сёстрах своих родных боярин Фёдор Прокопьевич да окольничей Алексей Прокопьевич Соковнины».

Наши староверы чтут Морозову, Урусову и Данилову как святых мучениц. Житие о них написано с большим талантом одним современником, видевшим их в Боровской темнице. Подвиг, совершённый Морозовой, вдохновил художника Сурикова на создание знаменитой картины.

Глава 3. Михаил Суслов — политический агент XVII века

Автор предлагаемого ниже очерка — Николай Николаевич Оглоблин, исследователь сибирской повседневности XVII — XVIII в. в. В 1894 году он закончил титанический труд, описав документацию Сибирского приказа (1592—1768), за что и удостоился премии АН России им. И. М. Сибирякова. Он автор более 100 различных статей, очерков и сообщений, он создал новый тип архивного обозрения и образовал категорию архивных работников, на которых, как утверждает википедия, держится московский архив Министерства юстиции.

Московскому правительству стоило немалых усилий собирать сведения о положении в соседних Турции, Польши и Швеции, борьба с которыми, тайная или явная, шла беспрерывно. Своих резидентов Москва в этих странах часто не имела, а если они там на какое-то время и посылались, то связь с ними была спорадической и нерегулярной. Приходилось возлагать разведывательные задачи на воевод приграничных городов, которым вменялось в обязанность опрашивать выходцев из зарубежья — купцов, перебежчиков, переселенцев, включая и возвращающихся из чужого полона русских подданных, и посылать полученные данные в Посольский и Разрядный приказы в Москву. С другой стороны, воеводы засылали в указанные страны и своих лазутчиков или «вестовщиков», набиравшихся из самых разных слоёв городского и сельского населения. Для добывания нужной информации лазутчики использовали не только прямые контакты с её носителями, но прибегали к подкупам, переодеваньям и прочим приёмам, что, конечно, не всегда сходило им с рук: турки, поляки, немцы и шведы знали об этих людях, их ловили и наказывали.

Оставаясь в этой роли длительное время, «вестовщики» постепенно становились для Москвы важными политическими агентами. Хорошо усвоив требования Москвы, они добывали ценную и полезную информацию и, в отличие, например, от полоняников, не несли всякую околесицу и несуразицу о «заморских чудах» с тремя головами. С ними могли только конкурировать торговые люди, заводившие полезные связи в самой гуще зарубежного общества и хорошо представлявшие её реалии.

Служебное положение лазутчиков и предъявляемые к ним требования становится ясным из воеводских «наказов». Например, в наказе великолуцкому воеводе стольнику О. В. Бутурлину от 23 февраля 1630 года предписывалось «выбрать на Луках из посадских людей и из пашенных крестьян и из всяких людей лазутчиков, добрых людей и разумных, которые к тому государеву делу пригодятся, кого пригоже, и привести их к государеву крестному целованью на том, что им государю служить, в литовские города лазучить ходить и вестей всяких проведывать подлинно, а московских никаких вестей на смуту и никакого дурна литовским людям, опричь добра, ничего не сказывать, и в подарках ничего не имать, и литовских людей к государевым городам изменю не привесть, и во всём государю служить в правду, без всякой хитрости».

После присяги, воевода должен был назначить им жалованье, исходя из характеристики завербованного, его положения и полученных им ранее «дач». Имена лазутчиков воевода был обязан сообщить в Разрядный приказ. Лазутчики должны были разведывать «всякими обычаи и накрепко», т. е. основательно и точно, про короля и королевича, о сборах и передвижениях ратных людей, о сеймах, об отношениях Польши к Турции, Крыму и Швеции. Но самой главная задача лазутчиков заключалась в том, чтобы выяснить, нет ли у короля «какого умышленья на московское государство». Отправлять лазутчиков в Литву нужно было «почасту» и сообщать о результатах и работы «почасту же». Лазутчиков, которые вернутся обратно с «прямыми», т. е. достоверными сведениями, предписывалось награждать сверх государева жалованья «по полтине или по рублю, и смотря по вестям».

В числе политических агентов Москвы Н. Н. Оглоблин называет киевского лазутчика Михаила Яковлева Суслова, действовавшего уже во времена царя Алексея Михайловича Тишайшего. Киевские воеводы, на фоне завязывавшихся тугих узлов в отношениях России с Турцией, Польшей и Крымом, играли в это время важную роль в дипломатических и военных усилиях Москвы, и сам Суслов писал, что был лазутчиком «в самые нужные и в самые тревожные времена».

В «вестовых отписках» последней четверти XVII века имя М. Я. Суслова встречается довольно часто, из чего Николай Николаевич делает логический вывод о том, что роль этого человека в делах московской дипломатии была довольно значительна, а полученные им сведения были и ценными, и своевременными, и точными. Что было не удивительно: Михаил Яковлевич «лазутчил» целых 25 лет (1669—1694), а это означало, что он служил также и царю Фёдору Алексеевичу, и царевне Софье с Василием Голицыным, и молодым царям Ивану V и Петру I. Редкий год проходил без того, чтобы он не совершал 2—3 успешные «экскурсии» в Польшу. Действовал он, говоря современным языком, под торгово-купеческим прикрытием, используя свои связи и среди московских купцов, а то, что он ни разу не провалился, свидетельствовало о его высоких профессиональных качествах.

О том, что деньги были одним из его главных инструментов для добычи информации, говорить не приходится. Был он человеком денежным. Так в 1686 году он попросил московское правительство компенсировать его оперативные расходы на сумму 1327 рублей! Нельзя не пожалеть, сокрушается Оглоблин, что Суслов не оставил нам подробную роспись своих расходов при подкупе поляков: получилась бы весьма поучительная картинка! Упомянутую сумму приказ Малой России Суслову не выплатил и ограничился выдачей ему… 100 рублей. Вероятно, дьяки приказа сослались на то, что Суслов в оправдание своих расходов не представил ни описей, ни расписок о выдаче денег своим агентам. Да и позволяла ли обстановка к соблюдению таких формальностей?

Руководитель Разрядного приказа дьяк Емельян Игнатьевич Украинцев (1641—1708) выполнил, однако, другую просьбу Суслова — он приказал писать его в детях боярских по г. Стародубу, о чём Москва уведомила киевского воеводу окольничего князя Василия Фёдоровича Жирового-Засекина.

Помимо разведывательной информации, Михаил Яковлевич привозил в Киев т. н. «печатные авизы», т.е. европейские газеты. Так в 1693 году он доставил в Киев «300 овизов печатных да 3 листа о всяких немецких и цесарских и турских и крымских и польских поведениях».

Кроме Польши, его посылали в Валахию и Цесарские земли, а также в Венецию. Он владел многими иностранными языками, но лучше всего владел польским и латинским языками. Возвращаясь из поездок в Киев, он и там не сидел сложа руки, а активно помогал Киевской приказной плате в качестве переводчика. В челобитной царям Ивану и Петру Алексеевичам в 1693 году он писал, что «все тайные письма из Польши и других стран… я холоп ваш… на русской язык переводил сам, а иноземцы тех надобных писем не переводили, чтоб было тайно и в делах было правдиво». Отсюда видно, каким неограниченным доверием пользовался Суслов у киевских воевод. Когда в Киеве появлялись пленные и выходцы из Польши или Валахии, воеводы немедленно вызывали к себе Суслова «для росспросу и для всяких ведомостей и переводов, денно и нощно, непрестанно». С 1686 года по 1693 год Суслов был в 12 «посылках», чаще всего в Польшу, реже — в Цесарскую землю. О количестве посылок в 1672—1685 гг. конкретно не говорится, а употребляется слово «многажды».

А вообще его служба, как поётся в одной современной песне, была и опасна, и трудна. В 1693 году на него было совершено разбойное нападение — и не где-то в чужеземье, а в ридной Киевщине! Разбойниками оказались… супруга «незалежного» генерального есаула Андрея Гамалеи и его родственники, целью нападения — захват дипломатической почты, которую Суслов должен был везти в Москву. Документов при нём не нашли, взяли деньги и несколько рубах с портками, а владельца портков жестоко избили.

О происхождении Михаила Суслова достоверных сведений Оглоблину добыть не удалось. В актах XVI — XVII вв. среди дворян и детей боярских встречается фамилия Суслов, но являлся ли наш герой их потомков, неизвестно. В последней четверти XVII века в киевской приказной избе значились подьячие Тимофей и Осип Сусловы — то ли братья Михаила, то ли другие его родственники. Об отце в отписке киевского воеводы князя Козловского в июле 1671 года говорится, что были доставлены сведения из Волошской земли Мишкою, сыном киевского пушкаря Яшки Суслова. Когда в 1686 году Михаила Суслова поверстали в службу, то велено было его «написать в дети боярские по Стародубу, а жить и служить ему по-прежнему в Киеве». Со временем род Михаила Суслова перешёл в купечество.

От Михаила Яковлевича остались две челобитные — обе за ноябрь 1693 год. В одной из них он описывает совершённое на него разбойничье нападение, а в другой раскрывает детали своей долголетней службы лазутчика. Посылали его и с официальной миссией с государевыми грамотами и с «листами» к московским резидентам, т. е. в качестве дипломатического курьера, а также «к корунным и вольным гетманам в обозе» и к другим представителям польской власти, но главным его занятием было проведывать «всякие неприятельские замыслы».

Естественно предположить, и Суслов это подтверждает, что он пользовался услугами агентов, которым платил в основном из своего кармана, так как «государева жалованья из Киева к ним ничего не посылано». «Радея великим государям истиною», Суслов давал в Польше и др. странах разным лицам «почести» (подарки, деньги), чтобы они писали правду». И сам Суслов, начиная с 1669 года, на протяжении 17 лет не получил ни одного гроша государственного жалованья! Ему платили лишь какую-то разовую мзду за доставленную информацию. Только в 1686 году учинено ему было «годового жалованья чеками 15 Рублев, хлеба против того ж, и велено мне служить по Стародубу, а поместья и вотчин за мной нет нигде, и тем мне вашим жалованьем прокормитца с женишкою и с детишками нечим». Когда в 1687 году он находился «в командировке» в Польше, в Киеве у него со «всеми пожитками» сгорел дом, однако «и за то пожарное разорение ничего мне вашего жалованья на дворовое строение не дано», — жалуется он московским кураторам. Получается, что работал он на одном голом энтузиазме!

Суслов сообщает имя только одного своего агента — некоего шляхтича Юрия Попару и пишет, что он «многажды и тайно» получал от Попары «письма с вестями, которые доставляли разные „проходцы“». В Волошской земле у него тоже были «знакомцы» — вистирняк и приколаб, должностные лица в центральном управлении Валахии. Скромность всегда украшала разведчика — не избежал этого украшения и Михаил Суслов. За него говорили далеко не скромные результаты работы.

В 1693 году киевский воевода стольник князь Лука Фёдорович Долгоруков послал Суслова в Гродно на помощь резиденту Борису Михайлову, где собирался «великий сейм», но Михайлова там на месте не оказалось, и Суслов направился к нему в Варшаву. На эту поездку и «на прокормление» Михаил Яковлевич истратил 100 кровных рублей и, судя по всему, государевой компенсации за них не получил.

В том же 1693 году Суслов снова ездил к Борису Михайлову в Варшаву — на сей раз с отписками киевского воеводы боярина князя Петра Ивановича Хованского. Обратно Суслов ехал в Киев с архивом московских резидентов в Польше и благополучно доставил его «со всяким великим опасеньем, не щадя головы своей». И опять вёз он дела «на своих подводах и проторях и харчах, за кои ничего не получил из государевой казны». О заслугах Михаила Яковлевича перед московскими приказами киевские воеводы отчитывались регулярно, так что недостатка в информации на этот счёт в Москве не было, но никому там и в голову не пришла мысль о достойном поощрении своего верного слуги.

В конце челобитной Суслов пишет: «От многих дальних посылок в разныя государства и от дачи почестей я, холоп ваш, оскудал и одолжал многими неокупными долгами и пришёл в убожество и в совершенную нищету, и ныне, государь, питаюсь с женишкой и детишками своими мало что не Христовым именем, и дворишка построить мне нечем — за скудостью скитаюсь по чюжим дворам…» Говоря современным языком, деньги на командировочные расходы киевские воеводы давали такие ничтожные, «что и поднятца нечем». Суслов просит учинить ему «придачу» к окладу денежному и хлебному и «подённый корм давать против дворян московских и кормовых иноземцев» и ходатайствует о том, чтобы написать его по московскому списку.

Оказывается, Москва содержала Суслова по второму или третьему разряду, в то время как служилые люди центрального аппарата по своему денежному содержанию значительно превосходили провинцию. Вероятно, особенно обижал Суслова тот факт, что его ценили меньше, чем т. н. «кормовых иностранцев». Челобитная от ноября 1693 года была год спустя успешно отклонена. Великие государи Иван и Пётр Алексеевичи пожаловали ему в утешение всего 20 рублей из киевских доходов.

Кстати, Оглоблин упоминает о челобитной Суслова, поданной в 1692 году, в которой тот тоже ходатайствовал об уравнивании его в жаловании наравне с московскими дворянами, но и тогда его челобитную отклонили, расщедрившись на выдачу ему … 15 рублей из сумм Новгородского приказа. В грамоте киевскому воеводе по этому поводу велено Суслова «посылать впредь в Польшу и в иные городы для проведывания ведомостей, потому что он для того и в Киеве живёт и даётца ему по все годы жалованье денежное и хлебное». Все дополнительные просьбы Суслова в Москве считали чрезмерными, в том числе и желание его, сына пушкаря, только что поверстанного в дети боярские, уравняться с положением московских дворян или, как пишет Оглоблин, «втереться в московский список». Николай Николаевич полагает, что московское правительство в отношении Суслова поступало правильно: «Нельзя не отнестись с уважением к такому такту московского правительства XVII века», — пишет он.

Мы не будем вступать с Оглоблиным в полемику и оспаривать его мнение, на которое он, вероятно, имел свои основания.

Вторая челобитная Суслова за 1693 год посвящена упомянутому выше разбойничьему на него нападению. История эта тесно связана с выполнением Сусловым поручения о доставке в Киев архива московских резидентов в Польше. По прибытии в Киев воевода П.И.Хованский немедленно отправил Михаила Яковлевича с делами в Москву, дав ему в помощь подьячего Никифора Иванова и несколько рейтар с почтарями.

Из Киева Суслов выехал 10 сентября, и не успел он со своим сопровождением отъехать от города 2,5 вёрст, как в Броварском лесу их остановила группа всадников: «3 кореты да вершников черкас с человек 30-ть». Это оказались со своими казаками и челядниками «подданного вашего… гетьмана Ивана Степановича Мазепы осоулова его енарального жена Гамалеина с детьми своими и с зятем, бывшего Прилуцкаго полковника сын меньшой Лазаренко». Казаки и челядники по приказу сына Гамалея и Лазоренко напали на рейтар и почтарей и стали их бить. Суслов соскочил с телеги и стал защищать своих рейтар, но черкасы набросились на него, нанесли ему саблями рану (в трёх местах прорубили щёку), а потом стали нещадно бить Суслова, уже лежавшего без сознания на земле.

Затем нападавшие забрали с телеги перемётные сумы, надеясь найти в них упомянутые дипломатические документы, но документов в них не оказалось — в них были деньги, принадлежавшие Суслову и купцам Маркову и Добрынину, т.н. проезжий лист и бумаги на наём подвод. Архивные документы были хорошо спрятаны Сусловым на дне телеги. Н. Иванов с раненым Сусловым и разграбленным обозов вернулся в Киев и сдал снова документы воеводе Хованскому. На другой день в сопровождении сильного отряда Иванов снова выехал в Москву.

Суслова 5 недель лечили московские лекари, а Хованский провёл следствие, опросив все жертвы нападения, и отправил бумаги в Москву. Оправившись от раны, М.Я.Суслов тоже поехал в Москву и оформил там свою вторую челобитную, ходатайствуя о том, чтобы Мазепе было дано указание расследовать бесчинства своих подчинённых, восстановить справедливость и компенсировать его материальные и моральные издержки. «Великие государи, смилуйтеся, пожалуйте!» — таким воплем закончил он свою челобитную.

В приказе Малой России повторно сняли показания с Иванова, Суслова и сопровождавших их лиц, Суслов продемонстрировал свою раненую голову, а великие государи направили Мазепе грамоту с требованием учинить расследование происшествию и о результатах доложить лично им.

Н. Н. Оглоблин заканчивает свой очерк словами о том, что ни о результатах этого расследования (если оно вообще было), ни о судьбе самого Суслова после 1693 года, ему не известно.

Наш комментарий.

Нет повести печальнее на свете…

А всё вышеоисанное происходило потому, что профессия лазутчика — разведчика, шпиона — на Руси долгое время считалась если уж не совсем зазорной, то, во всяком случае, недостойной истинного дворянина или боярина. Должно было пройти три с лишним столетия, пока труды разведчика получили в нашем государстве достойную оценку. В какой-нибудь Мелкобритании какая-нибудь Елизавета такого шпиона, как Суслов, произвела бы немедленно в лорды и подвязала ему под коленом мотающийся орденок, а у нас его били (условно, слава Богу!) по сусалам и говорили: куды ты со своим свиным рылом лезешь в московские дворяне!

Вот и выродился род сыскаря Михаила Суслова и перешёл в купеческое сословие. А Н. Н. Оглоблину большущее спасибо за то, что вытащил его из забытья.

Глава 4. Г. Г. Скорняков и А. Девиер в сибирской ссылке

Несколько предварительных слов об авторе и героях его очерка.

Александр Степанович Сгибнев (1826—1881) — замечательный наш историк и историограф Камчатки, капитан 1 ранга, исследователь Балтийского моря, Шилки, Амура и Камчатки. Его главный труд — «Исторический очерк главнейших событий в Камчатке с 1650 по 1856 гг.» Читателям он представлен в моём очерке о бунте Беньевского на Камчатке. В статье А. С. Сгибнев рассказывает о судьбе сосланных в 1727 году в Сибирь двух «птенцов» Петра I:

— генерал-майора, обер-прокурора Сената, директора Морской академии, автора первого русского сочинения о механике и руководителя строительства Ладожского и Лиговского каналов Григория Григорьевича Скорнякова-Писарева (1675-после 1745);

— генерал-адъютанта, генерал-аншефа и первого полицмейстера Петербурга Антона Мануиловича Девиера (1674 или 1682–1745).

Причиной ссылки и опалы двух виднейших сподвижников Петра I послужил гнев светлейшего князя А. Д. Меншикова: светлейший всеми силами старался выдать свою дочь Марию за императора-отрока Петра II, в то время как Скорняков-Писарев и Девиер выступили против этого. Девиер, женатый на Анне Даниловне Меншиковой, сестре светлейшего, уже и ранее «насолил» своему шурину, представив в начале 1727 года доклад о неправомерных действиях Меншикова в Курляндии.

Скорняков-Писарев и Девиер по инициативе светлейшего были ложно обвинены в намерениях свергнуть с престола Петра II, после ареста подвергнуты жестоким пыткам, биты кнутом, лишены всех званий и чинов и по манифесту Петра II от 27 мая 1727 года высланы в Якутскую область.

По прибытии в Якутск ссыльных определили в м. Жиганск, где и проживали около трёх лет под строгим надзором.

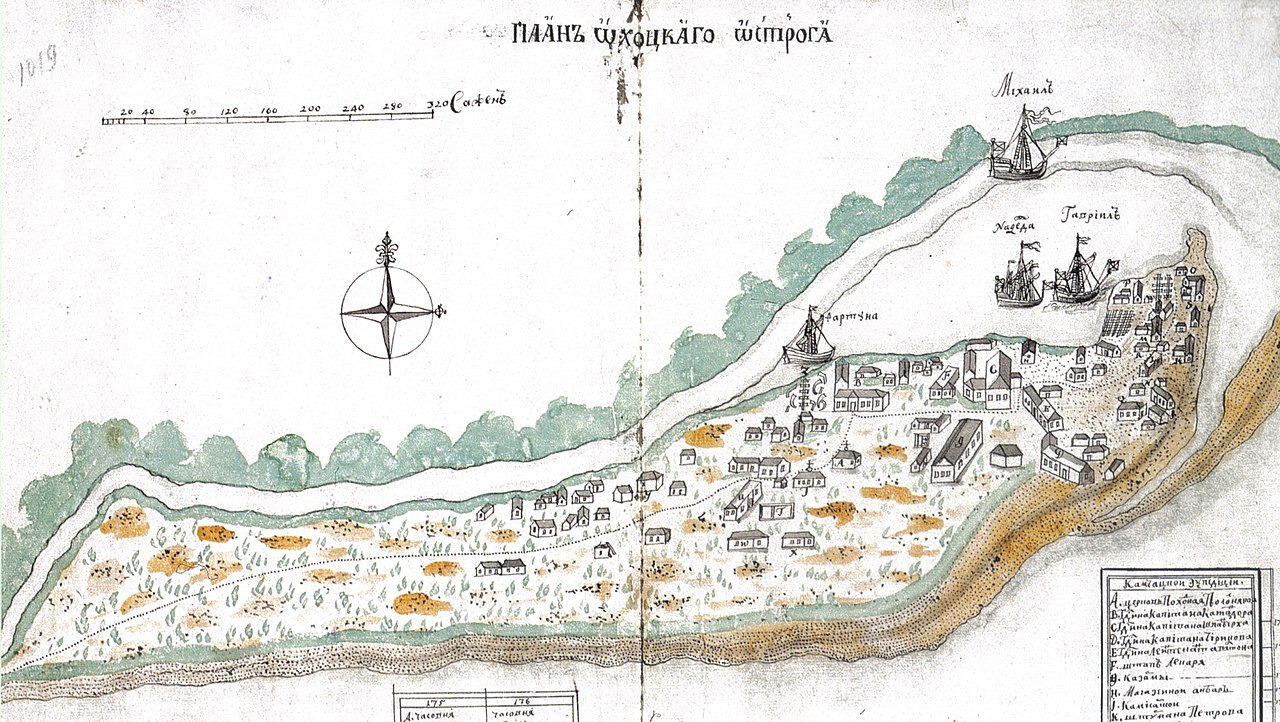

По результатам первой экспедиции (1728—1729) Витуса Беринга было признано необходимым учредить в Охотском остроге, вместо ясачной избы, Охотское управление, независимое от Якутска и построить при устье реки Охота порт. 23 апреля 1731 года петербургский сенат выслал в Сибирский приказ особый указ, в котором, между прочим, было указано: «Григорий Скорняков-Писарев… определён в Охотск, с тем чтобы он имел главную команду над тем местом».

За этим указом 10 мая того же года последовал именной указ императрицы Анны Иоанновны об определении Григория Григорьевича в Охотский острог. Ему было назначено жалованье 300 руб. в год, «да хлеба всякаго, каким он взять захочет, по сту четвертей и вина простаго по сту вёдр в год». Он поступал в распоряжение Иркутской провинциальной канцелярии, а в приложенной к указу инструкции, подписанной генерал-прокурором П. И. Ягужинским (1683—1736), поручалось заселить Охотск и учредить в нём верфи и пристани. В том же году в Охотск прибыли 153 человека ссыльных заключённых, т. н. неоплатных должников, в основном купцов и мастеровых, которым каторгу заменили работой под руководством Г. Г. Скорнякова-Писарева.

В начале 1732 года Скорняков прибыл в Якутск и потребовал от воеводы Жадовского немедленно отправить в Охотск рабочих и провиант, но якутский воевода, по ссоре с ним, выполнить это требование отказался. 1 июня Скорняков доложил в Иркутскую канцелярию, что выполнение сенатского указа застопорилось из-за позиции Жадовского. 11 июля он отправил в Охотск штурмана Бирёва и 23 казаков для заготовки там леса, но «по недостатку кормов» 8 человек из команды умерли, а остальные разбежались.

Между тем 19 октября Скорнякову из Иркутска пришло распоряжение: «Требовать всё от якутской воеводской канцелярии, не взирая ни на какие бездельные и плутовские отговорки Жадовского», а самого Жадовского предлагалось посадить на цепь и держать его в канцелярии в железах до тех пор, пока не учинит Писареву «надлежащее отправление». Скорнякову-Писареву не впервой было осуществлять такие распоряжения — в бытность Петра I он своими ревизиями наводил настоящий страх на провинциальных царских воевод, — и в точности исполнил распоряжение иркутского губернатора. К середине февраля 1733 года он заготовил необходимый провиант и построил на р. Лене баркасы для сплава грузов, в то время как сам готовился отправиться в Охотск.

Но ссора с Жадовским не осталась для него без последствий — 12 сентября в Якутск пришёл новый именной указ: «Как учреждённый от Сената в Охотск ссылочный Скорняков-Писарев, для заведения там морских судов, в порученном ему деле оказал малые успехи, то имянным указом повелено: отправить на Камчатку паки капитан-командора Беринга для заведения онаго судоваго дела, а Писарева отослать обратно в Якутск или Жиганы». Указ был датирован 15 мая 1732 года, т. е. в разгар неурядиц, связанных с «забастовкой» Жадовского. Похоже на то, что иркутская канцелярия, давая советы Скорнякову о том, как сломить сопротивление якутского воеводы, в своём докладе в Петербург сделало Григория Григорьевича виноватым в замедлении охотского предприятия.

Приверженцы Жадовского, возглавляемые сотником Аргуновым, тотчас освободили воеводу из-под ареста, а 13 февраля закрыли городские ворота и завалили их деревянными колодами, препятствуя таким образом доступу в Якутск Скорнякову и его команде, расположившимся в пригороде. 19 февраля Аргунов арестовал Скорнякова, а подканцелярист Бугаев прочёл ему текст упомянутого выше указа. После этого Аргунов отобрал у арестованного шпагу и посадил в острог за решётку под замок. Он продержал Скорнякова в тюрьме две недели, а потом под усиленным конвоем на оленях отправил его в Жиганск.

Жадовского уволили и вместо него воеводой Якутска назначили Серёдкина. И новая неожиданность: в сентябре 1733 года, спустя полгода после ареста Скорнякова, в Якутск с нарочным пришёл новый сенатский указ, который предписывал: «Писареву быть по-прежнему в Охотске до указу и отправлять всё по прежде посланным к нему указам и инструкциям непременно». И 21 ноября Григорий Григорьевич снова появился в Якутске, чтобы всё начать с начала: команда его «самоликвидировалась», а провиант пошёл на снабжение второй экспедиции В. Беринга.

На сей раз препятствия оказались более тяжёлыми, чем при Жадовском: Беринг был больше озабочен своей экспедицией, чем оказанием содействия Писареву. Между ними начались ссоры. Беринг обвинил Писарева в бездействии (!) и 31 декабря 1734 года доносил в адмиралтейств-коллегию, что «не только в Охотске хлеб и люди умножены или пристойныя суда и заведения строить начаты, но и мастеровые были задержаны в Якутске».

Наконец к осени 1735 года Скорняков-Писарев прибыл в Охотск, где помощник Беринга, тоже датчанин капитан 1 ранга М. П. Шпанберг (1696—1751) занимался постройкой для экспедиции судов. В начале 1836 года Скорняков заложил порт недалеко от того места, где Шпанберг строил суда. Облечённые большой и примерно равной властью, Шпанберг и Скорняков скоро поссорились. Шпанберг стал посылать Писареву предписания, в которых доказывал, что устройство Охотского порта предназначено для целей экспедиции, а потому он считал себя в праве действовать самостоятельно. Писарев, со своей стороны, доказывал, что в Охотске он — главный начальник. Начались с обеих сторон доносы и кляузы в Иркутск.

Григорий Григорьевич писал, что Шпанберг взял у него силой почти всех мастеровых, которых жестоко наказывает, забрал весь провиант, и «ведёт дружбу с присланными навесно князем Алексеем Барятинским и князем Василием Долгорукими взял их к себе в команду… а в премемориях своих мне пишет яко некоторый князь: мы разсмотрели, мы повелели, а не так как партикулярные персоны пишут себя единственным числом… Боты „Гавриил“ и „Фортуну“ взял в своё ведение и мне не отдаёт, для того чтобы все, идущие в Камчатку и обратно, были ведомы ему, Шпанбергу, для корысти».

Подобных доносов Писарева не было числа, пишет Сгибнев. Например, такой: якут Такунай и служилый Сафонов застрелили из луков медведя, но Шпанберг присвоил этот «подвиг» себе и повесил на месте гибели животного доску с соответствующей надписью. Копию этой доски Григорий Григорьевич приложил к доносу.

Шпанберг не уступал Скорнякову и доносил о его пьянстве и разврате: в Охотске Скорняков окружил себя обширной женской прислугой, фактически составившей его гарем, брал взятки и задерживал служащим жалованье (за что, кстати, преследовал в своё время петровских воевод), брал с инородцев двойной ясак, с подчинёнными был предельно жесток, засекал до смерти за малейшее преступление. Шпанберг, по свидетельству Сгибнева, грубый, дерзкий и необразованный человек, брал над Скорняковым верх, поскольку пользовался поддержкой Беринга, а за Берингом стояла адмиралтейств-коллегия. При отсутствии аргументов датчанин прибегал к кулакам, так что Григорий Григорьевич, по существу, бесправный ссыльный, чувствуя себя бессильным, оставил охотское «поле боя» и в сентябре 1736 года вернулся в Якутск.

Летом 1737 года Скорняков вместе с Берингом снова приехал в Охотск и приступил к устройству порта, однако снаряжение экспедиции Беринга отнимало много времени и ресурсов, и обустройство порта шло с большим трудом: в течение двух лет были построены деревянная церковь и две избы. А тут и подоспели в Петербург сведения о развратном поведении Григория Григорьевича, и Анна Иоанновна указом от 13 апреля 1739 года повелела вместо ссыльного Скорнякова-Писарева назначить главным в Охотске ссыльного Антона Девиера: «а жалованье давать по тому ж, как определено было Скорнякову-Писареву».

Сибирский приказ уведомил об этом Девиера 28 августа, предписав ему отправиться в Охотск немедленно, принять присягу и отправить её в сенат: «И велено тебе по прибытии в Охотск сменить Писарева и поступать во всём по его инструкции. А Писарева по смене держать под арестом, а о доносах Беринга, Шпанберга и его, Писарева, друг на друга изследовать на-крепко». Итак, главным командиром в Охотске назначался пострадавший за одно дело с Писаревым Антон Мануилович Девиер.

Девиер в апреле 1740 года прибыл в Иркутск. Когда он появился в Охотске, выяснить не удалось, но его первый отчёт оттуда датирован ноябрём 1740 года. Он сразу принялся за дело. Сгибнев характеризует его как честного, справедливого и энергичного начальника. Охотский порт он нашёл в самом бедственном положении: «люди претерпевали голод, малым пропитанием едва дни живота своего препровождали». Экспедиция Беринга была почти готова к походу, и Девиер всё своё внимание обратил на постройку порта, судов и необходимых зданий. Он завёл школу, которая послужила основанием для штурманского училища сибирской флотилии. Она просуществовала 100 лет и служила источником знаний для всей северо-восточной Сибири.

При вступлении в командование Охотским портом Девиер арестовал Скорнякова-Писарева, описал и продал с аукциона его имущество, а вырученные деньги употребил на выплату команде порта жалованья, которого она не получала несколько лет. При проведенном следствии Антон Мануилович выявил все злоупотребления Григория Григорьевича и донёс о них в Сенат. К этому времени на трон взошла Елизавета Петровна, именным указом от 1 декабря 1741 года освободила и Девиера, и Скорнякова –Писарева из ссылки. Указ был получен в Иркутске 3 марта 1742 года, а в Охотске Писарев всё ещё сидел в тюрьме до самого июля.

11 июля Девиер сдал свою должность в Охотске и направился в Петербург, следом за ним выехал и Скорняков. По возвращении их в столицу 23 апреля 1743 года высочайшим указом им были возвращены генеральские чины, а Девиеру — и графское достоинство, имение в Белгородской губернии и пост петербургского полицеймейстера, на котором он 26-ю годами ранее был арестован. Тяжёлые условия ссылки сказались на состоянии здоровья, и Антон Мануилович в 1745 году скончался. (О судьбе жены Анны Даниловны тоже мало что известно: она родилась в 1689 году, вышла замуж за Антона Девиера вопреки сопротивлению своего брата и при помощи Петра I — наш «полудержавный властелин», вышедший из грязи в князи, считал кандидатуру португальского дворянина для своей сестры неподходящей — и скончалась, по данным интернета, в 1750 году. В браке у супругов Девиеров было 4 детей).

Скорняков-Писарев, восстановленный в чинах и звании и получив обратно все свои ордена, в прошении на высочайшее имя ходатайствовал о возвращении ему пожитков, взятых Девиером в казну при его аресте в Охотске. Началась бюрократическая переписка, в ходе которой выяснилось, что наиболее ценное и непроданное движимое его имущество было отправлено в Сибирский приказ. В марте 1745 года все эти вещи стоимостью в 824 рубля были ему возвращены с уплатой пошлины в размере 82 рубля 40 копеек и стоимости транспортировки из Охотска в Петербург в сумме 42 рублей 73 и 1/4 копеек.

После 1745 года о судьбе его истории ничего не известно.

Глава 5. Русский Ришелье А. Л. Ордин-Нащокин (1605—1680)

Прорубивший окно в Европу Пётр I не был первым русским государем, пытавшимся завязать отношения с западными странами и воспользоваться достижениями этих стран в интересах России. Этой точки зрения придерживались не все русские историки, многие отдавали несомненное предпочтение в этом деле именно Петру Великому (например, С. М. Соловьёв). Тем не менее, исторические факты свидетельствуют о том, что ещё Иван Грозный сознательно и систематически пытался соединить Россию с Западом. Этой же политики придерживался Борис Годунов, и только Смутное время приостановило на некоторое время этот процесс. Во время правления царя Михаила Фёдоровича Россия поддерживала активные отношения с королём Швеции Густавом II Адольфом и Францией. Политика заимствования новшеств у европейских стран продолжилась и в период царствования Алексея Михайловича (Тишайшего).

В. С. Иконников (1841—1923), академик СПбАН и профессор Университета Св. Владимира в своих трудах, признавая роль Петра в сближении России с Западом, настойчиво проводил мысль о том, что и Пётр начинал свои нововведения не на пустом месте, и что влияние Запада и западных достижений уже чувствовалось и в допетровской России. Под этим углом зрения Владимир Степанович и представляет нам А. Л. Ордин-Нащокина, государственного деятеля и советника Алексея Михайловича Тишайшего.

Иконников утверждает, что Нащокины прибыли в Россию из Италии. Первый из них поступил на службу к великому князю тверскому Александру Михайловичу, крестился по православному обряду и получил имя Дмитрия Красного. Сын его Дмитрий в 1327 году участвовал в битве тверян с отрядом ханского посла Шевкала, в которой был ранен в щёку и получил кличку «Нащокин». Правнук его, убитый в сражении при Орше в 1514 году, получил кличку «Орда», превратившуюся потом приставку «Ордин».

Потомки Ордин-Нащокиных не выдвигались на важные должности и служили главным образом воеводами использовались при посылках в другие страны. С именем двинского воеводы П. А. Нащокина связано основание Архангельска, план которого был предложен на рассмотрение Ивану Грозному. В летописях содержится упоминание об Ордин-Нащокине воеводе Белгорода, о послах в Константинополь (1592—1593) и Грузию (1601).

Отец нашего героя был скромным псковским помещиком. Псков имел прочные торговые связи с Прибалтикой, Польшей, Швецией и в некотором смысле играл роль культурного центра. Поэтому нам не покажется странным, что Лаврентий Ордин-Нащокин учил сына Афанасия латинскому и немецкому языку и математике, что и позволило московскому правительству обратить на него внимание. Так уже в 1642 году царь Михаил Фёдорович отправляет Афанасия Ордин-Нащокина на шведскую границу для осмотра земель, отошедших к Швеции по Столбовскому договору 1617 года.

С этих пор Афанасий Лаврентьевич пользуется у московского правительства авторитетом знатока немецкого дела и немецких нравов. В начале царствования Алексея Михайловича Нащокин обратил на себя вниманием подавлением в феврале 1650 года Псковского бунта, направленного против немцев. В Пскове в это время находился гость (купец) Фёдор Емельянов, друживший с немцами и открыто хваливший их веру, и Нащокин вместе с купцом едва не сделались жертвой бунта, что, по мнению Иконникова, указывало на то, куда клонились симпатии Нащокина в это время. Бунт подавлял князь И. Н. Хованский, а Нащокин служил ему советником. Князь отозвался с похвалой о Нащокине, сыгравшем видную роль в его походе, что, по всей вероятности, сделало имя Нащокина известным у царя.

В 1656 году Нащокин уже является воеводой в г. Друе, отвоёванном у поляков, а начатая в том же году война со Швецией открыла ему путь к новому возвышению, потому что сам царь участвовал в походе и имел возможность ближе узнать друйского воеводу. Алексей Михайлович стремился освободиться от невыгодного для страны Столбовского мира и хотел утвердиться на берегах Балтийского моря. Ордин-Нащокин стал активным и важным советником царя в претворении в жизнь этой политики.

Начавшаяся успешным завоеванием ряда ливонских городов (Динабург, Кокенхаузен, Дерпт) война, завершилась неудачной осадой Риги и отступлением русского войска к Полоцку. Алексей Михайлович поручил Ордин-Нащокину начать мирные переговоры со шведами. К этому времени Афанасий Лаврентьевич стал воеводой в г. Дмитриев, сохранив воеводство и в Друе, и практически стал главным начальником в этом крае.

В середине 1657 года Нащокин рапортовал царю о тяжёлом положении в подведомственном крае. Начатые было переговоры со шведами при посредничестве курляндского герцога Якова застопорились. Афанасий Лаврентьевич поставил условием мира принятие жителями Риги русского подданства, для чего требовалось наличие воинской силы, но таковой у него не было. Он жаловался на разбойничьи мародёрские действия собственных полоцких казаков, отчего стали разбегаться крестьяне. В конечном итоге в начале 1658 года ему удалось привести Курляндию под покровительство России, за что царь пожаловал его в думные дьяки и наместники шацкие.

Ордин-Нащокин своей неутомимой деятельностью и умом настолько выделялся на фоне московских бояр, что Тишайший сказал: «А служба твоя забвенна николи не будет». И царь не забыл и не дал затеряться Афанасию Лаврентьевичу среди мелких своих чиновников.

В начале 1659 года снова разгорелась война с Польшей, толчок к которой дала измена преемника Б. Хмельницкого гетмана И. Е. Выговского, и Нащокин переключил свое внимание на польско-малороссийские дела. Его приказания выступить в поход против литовцев казаками и рейтарами игнорировались: по старому обычаю они ждали соответствующих указов из Москвы. Даже видя, что сосед испытывает потребность в помощи, русские воеводы и пальцем не шевелили, чтобы прийти ему на помощь без указа. А Москва была далеко и огорожена толстыми бюрократическими стенами. Тишайший прибег к массовой вербовке на службу России иностранцев, и в разношерстном русском войске появились, наконец, полки, более-менее подготовленные иноземными офицерами.

Не менее недоволен был Нащокин и русской дипломатией.

В Москве задумали поссорить гетмана Выговского с находившимся с ним в союзе крымским ханом, на что Афанасий Лаврентьевич смотрел весьма скептически, указывая на отсутствие квалифицированных дипломатов, способных осуществить задуманное. И действительно: был послан думный дворянин Кондырев, который ничего сделать не смог и в конечном итоге вместе со своим посольством умер с голода. Нащокин полагал, что вместо посольства следовало послать на Дон против крымского хана сильное войско и тем отвлечь его от Выговского. Так он пытался поступать и в своём крае, но «во всех делах службишки мои только объявлялись, а к совершению не допускались злыми ненавистниками», — жаловался он царю.

…Мира с Россией желал и король Швеции Карл Х (1622—1660), поставленный в затруднительное положение союзом Польши с Данией. В конце апреля 1658 года начался съезд уполномоченных на р. Нарву. Русскую миссию составляли боярин князь П.С.Прозоровский, думный дьяк Ордин-Нащокин, стольник Прончищев и дьяки Дохтуров и Юрьев. Прозоровский первенствовал для вида и для представительства, а сами переговоры Тишайший поручил вести Афанасию Лаврентьевичу. Царь разрешал ему подкупить шведских послов Густава Бьельке и эстляндского губернатора Бенгта Хорна, чтобы выторговать у шведов территории возле Нарвы, Ругодива, а от них свободный проезд до г. Орешка на Неве, г. Кукейнос на Двине и др. На эти цели выделялось около 20 тысяч рублей ефимками и соболями.

Нащокин настаивал на применении или хотя бы демонстрации силы для упрочения позиций посольства на переговорах, но ничего из этого не получилось. Шведы, распознав в нём жёсткого переговорщика и твёрдого защитника русских интересов, попытались устранить его от переговоров. Шведам «помог» воевода князь Хованский, возмущённый, что от него требовали послать войско в расположение посольства под Нарвой. Больше всего задевало князя необходимость подчиняться псковскому «выскочке» — ведь он старше тремя местами даже по сравнению с князем Прозоровским! И Алексею Михайловичу пришлось примирять Хованского с Нащокиным. «За что ты тех ненавидишь, которые государю служат верно?» — писал он Хованскому. — «Тебе бы великого государя указ исполнить с Афанасием помириться, а если не помиришься и станешь Афанасия теснить и бесчестить, то …за непослушанье и за Афанасия… тебе и всему роду твоему быть разорёну».

Переговоры о мире начались в м. Валиесари — между Нарвой и Нейшлотом — и закончились 1 декабря 1658 года заключением перемирия на 3 года с сохранением всех завоеваний России в Ливонии. Это можно было вполне назвать успехом.

Во время триумфа Нащокина случилась беда: за границу сбежал его сын Воин. Сказалось пристрастие отца к польской культуре и языку. Сын получил образование у польских пленных и, наслушавшись о «безбедной» жизни за границей, бросил свой пост в Дмитриеве, где он замещал отца, прихватил с собой большую сумму денег, и явился сначала к королю Польши в Данциге, который отправил его к немецкому императору, а потом во Францию. Недруги Ордина-Нащокина торжествовали, и он попросился в отставку.

Тишайший успокоил своего думного дьяка: Воин-де — человек молодой, «хочет создания Владыки и творения рук его видеть на этом свете, как и птица, которая летает туда и сюда, и, полетав довольно, опять к гнезду своему возвращается». А в тайном наказе царь писал, что сына надо разыскать обязательно и предложить за него выкуп в 5—10 тысяч рублей, а если вернуть его не удастся, то следовало извести его там, «потому что он от великого государя к отцу отпущен был со многими указами о делах и с ведомостями».

Между тем умер шведский король Карл Х, и новый король Карл XI заключил мир с Польшей. Прибалтийский треугольник, в котором Польша, Швеция и Россия воевали друг с другом, перестал существовать, и под ударом оказалась одна Россия. Алексей Михайлович настаивал на немедленном заключении мира со Швецией, но Афанасий Лаврентьевич полагал, что из-за осложнения дел в Малороссии и Белоруссии мир следовало заключать в первую очередь с Польшей. На мир Швеция на наших условиях не пойдёт, что только подхлестнет поляков к новым претензиям. Поэтому он предлагал, направив в Англию умного человека, склонить английского короля Карла II к тому, чтобы тот удержал шведов на достигнутом уже перемирии.

На переговорах с поляками Нащокин предлагал поступиться Полоцком и Витебском, от которых, по его мнению, пользы большой не было, а вот удержать завоёванные лифляндские города с точки зрения торговли с Европой было намного важнее. Он предлагал на переговоры с Польшей назначить боярина князя И. Б. Репнина, которого хорошо знает вся Литва, а в помощники ему дать Алмаза Иванова. Он также просил освободить его от обязанностей переговорщика со шведами, чтобы из ненависти к нему не докучали царю и не разрушили всего дела.

Переговоры с Польшей оказались трудными и долгими. Они начались в Смоленске, и в качестве «умного человека» пришлось ехать не Репнину, а самому Нащокину. Правда, посольство возглавил князь Н. И. Одоевский, вторым следовал князь И. С. Прозоровский, а уж потом Нащокин с Алмазом Ивановым.

Нащокину пришлось отправиться в Польшу и договариваться с королём Яном Казимиром под условием уступки Смоленска и Северских городов и сохранения южной Ливонии. Поляки отвергли эти условия и перенесли военные действия на левый берег Днепра. Когда поляки в Восточной Украине потерпели неудачу, переговоры снова возобновились — сначала в Москве, а потом — в Смоленске. Нащокин предоставил царю записку, содержавшую более 50 статей, в которых ратовал за союз Польши в борьбе против Швеции и Турции, как главных противников славянских народов. В далёкой перспективе Нащокин предполагал освобождение христианских народов — славян, молдаван и валахов от османского ига и союза их с Россией.

Более того, Нащокин считал, что Россия окончательно утвердится в Малороссии только при содействии с Польшей. Он не доверял черкасам, поскольку «они, несмотря на Польшу и Литву, по совету с ханом и шведами, начнут злую войну против Великой России». Царю такие мысли не понравились, он так образно ответил Нащокину: «Собаке (т. е. Польше) не достойно есть и одного куска хлеба православного (т. е. западной Украины): только то не от нас будет, за грехи учинится» и советовал ему вернуться к прежней позиции по Малороссии.

В наказе послам под Смоленск Тишайший настаивал на сохранении границы с поляками по Днепру, за беспрепятственное исповедание православия в западной Украине, за сохранение за собой титулов «Малыя и Белыя России», удержание Полоцка и Динабурга за Россией (Витебском можно было пожертвовать). Наказ был адресован князьям Одоевскому и Долгорукому, а о Нащокине царь сделал в нём только напоминание о том, чтобы с ним ознакомили и Афанасия Лаврентьевича. Царь в угоду родовитым боярам продолжал лавировать между правилами местничества и поддержкой неродовитого Нащокина.

Переговоры о мире в 1666 году в деревне Андрусово уже вёл Афанасий Лаврентьевич, возведённый годом раньше в чин окольничего. Ему ассистировали дворянин Б. И. Нащокин и дьяк Григорий Богданов. К этому времени Воин Нащокин усилиями русских дипломатов, включая посла в Копенгагене Богдана Ивановича Нащокина, вернулся в Москву, и отец, во избежание кривотолков, просил не допускать его под Смоленск. Нащокин писал царю, что от переписки с ним пострадал любимец царя Ф. М. Ртищев (1626—1673) — значит, партия недоброжелателей продолжала действовать.

Андрусовское 13-летнее перемирие было подписано 3 января 1667 года. Завоевания в Литве и Ливонии пришлось уступить полякам, зато за Россией остался Киев (пока на 2 года), воеводство Смоленское, Черниговское и вся Украина по Днепр со Стародубским поветом. Запорожье осталось под общим покровительством России и Польши.

Заслуги Нащокина в заключении Андрусовского договора были признаны и договаривающимися сторонами, и вообще в Европе. Он был облечён в высший сан московской служебной иерархии: по возвращении в Москву он получил чин ближнего боярина и дворецкого, а 15 июля 1667 года приказом Тишайшего стал «царственныя большие печати и государственных великих посольских дел оберегатель». Наряду с Посольским приказом ему были переданы в управление Смоленский разряд, Малороссийский приказ, чети новгородская, владимирская и галицкая, таможня, кружечный двор. Он получил в подарок Порецкую волость (г. Поречье) с пристанью на р. Каспле, 500 дворов в Костромском уезде и 500 руб. в дополнение к боярскому жалованью.

В 1665—1666 гг. Ордин-Нащокин исполнял обязанности воеводы в Пскове (Хованского в это время из Пскова убрали), совмещая их с перечисленными выше обязанностями в приказах, разрядах и четях. Тишайший считал Псков важным пограничным местом, позволявшим контролировать связи и границу с западным миром. Из-за постойных войн, ведущихся рядом с городом, Псков сильно оскудел и обеднел, иностранные купцы, искусственно поддерживая низкие цены на свои товары (они раздавали деньги бедным псковитянам и заставляли покупать их свои изделия) разорили многих русских купцов.

Нащокин предложил им организовываться в торговые компании, установил вольную продажу вин и нанёс удар по контрабанде немецких вин, а также преобразовал городское правление. Новшества возбудили сопротивление богатеев, но с опорой на «меньших людей» Нащокину удалось ввести в Пскове новые порядки. Примечательно, что когда Нащокина снова отозвали в Москву на дипломатическое поприще, в городе в качестве нового воеводы появился его заклятый враг князь Хованский, и всё вернулось к старому порядку. Удержались только торговые компании.

После воеводства Хованского, при новом воеводе Д. С. Великом-Гагине (Великогагине), Ордин-Нащокин вновь добился своего в Пскове и защитил там некоторые свои преобразования. Зато во внешних связях Афанасий Лаврентьевич добился некоторых успехов: вольная торговля русских и шведских купцов, учреждение торговых дворов в Москве и Стокгольме, свободный проезд шведских и русских дипломатов и свободный проезд в Россию лекарей, мастеровым и служилым людям, а также учреждение почты на Курляндию и Польшу и введение в апреле 1667 года нового торгового устава. Согласно уставу, в Москву и внутренние города России допускались иностранные купцы, обладавшие жалованными грамотами с красной печатью. Ордин-Нащокин принял меры к безопасности проезда купцов с Востока, подготовил посольство в Индию и обратил внимание на Китай и безопасность границы с ним, для чего исходатайствовал многие привилегии для поселившихся на Амуре казаков.

В связи с отречением в 1668 году от престола короля Яна Казимира в Москве возникли планы объединения с Польшей с общим монархом в лице Алексея Михайловича. Ордин-Нащокин возражал против этого плана, указывая на то, что осуществление этого плана станет для России большим неудобством и обузой, поскольку поляки могли потребовать себе Киев, Смоленск, Чернигов и другие города. Некоторое время спустя Тишайший, обнаружив, что в случае соединения корон ему придётся защищать Польшу от нападок Швеции и Австрии, был вынужден признать правоту своего ближнего боярина и от грандиозных планов отказался.

В 1667 году Россия предприняла попытки завязать отношения с Францией и Испанией, и Тишайший послал туда посольства с целью заключения с ними торговых договоров. Стольник Потёмкин и дьяк Румянцев 25 августа 1667 года отплыли из Архангельска с грузов икры на корабле, отправлявшемся в Италию, 4 декабря сошли на берег в Кадисе и вручили в Мадриде королю Карлу II грамоту царя. В ответной грамоте король Испании отдал приказ о свободном приёме русских купцов во всех испанских гаванях и выразил надежду, что аналогичные меры будут приняты и в России в отношении испанских купцов.

В конце июня 1668 года Потёмкин с посольством оказался во Франции. Местные власти не имели из Парижа никаких приказаний, и с приёмом русских возникли проблемы. Потёмкин рассчитывал на то, что его посольство, в соответствии с русскими правилами в отношении иностранных посольств, будет содержаться за счёт французской казны, но этого не случилось. Содержание посольства оказалось слишком дорогим, а местные французские власти обложили товары и имущество посольства пошлинами. По прибытии в Бордо посольской свите и Потёмкину с Румянцевым пришлось жить в палатках.

Наконец из Парижа пришли указания о достойном приёме посольства, и 25 августа Потёмкин был принят в Сен-Жермене королём Франции Людовиком XIV. Приём был оказан по всем правилам этикета: дружественный, торжественный и праздничный. В переговорах участвовали важные сановники короля, французы соглашались не только на торговые связи, но вообще предложили Потёмкину заключить мирный договор с Россией на «вечные времена». Король разрешал московским купцам жить в стране и свободно торговать во Франции, построить свой двор, иметь для арбитража своего судью и отправлять православные обряды. В ответ Людовик XIV просил учредить такие же правила для французских купцов в Москве и спросил, разрешит ли царь беспошлинно торговать с Персией.

Потёмкин конечно же не мог дать письменные гарантии на эти условия, но предложил французским купцам для свободной торговли — кроме вина и табака — использовать Архангельск. Посланники царя были довольны оказанным приёмом — Потёмкину при прощальной аудиенции разрешили даже стоять без шляпы на голове. Была составлена обширная культурная программа, которая привела русских в неописуемый восторг. Французы «уважили» и употребили титулы русского царя, но у русских послов того времени ушки были на макушке! Потёмкин сразу усмотрел «недобор» в титулах, и отказался от участия в прощальном обеде до тех пор, пока всё будет сделано, как следовало. Маршал де-Бельфон не устоял против натиска русского посла и устранил препятствие, за что Потёмкин подарил ему соболью шапку.

Политика установления связей с Западом как нельзя больше соответствовала намерениям Ордин-Нащокина. Правда, французы без получения жалованной грамоты так и не приехали в Архангельск. В 1670 году царь отправил Людовику грамоту с предложением посредничать при заключении вечного мира с Польшей наряду с императором Священной Римской империи, королей Швеции, Дании и Бранденбургским курфюрстом.

Иконников пишет, что Нащокин считался в это время покровителем англичан, между тем как его враг Б. М. Хитрово считал своими друзьями голландцев. Делая уступки англичанам, Афанасий Лаврентьевич не переходил грани соблюдения интересов русской державы. Просьба посла Карла II, графа Чарльза Карлейля о возвращении прежних привилегий, упразднённых во время правления Кромвеля, в 1664 году, удовлетворена не была. Получил в 1667 году отказ и посол Гебдон, потребовавший удаления голландских купцов из России и возвращения привилегий на монополию английским купцам. Оберегатель посольских дел ответил ему: «Ныне в Московском государстве торговые статьи учинены великим рассмотрением, чтобы торговля происходила без ссор и обиды, прежним компаниям быть не годится. Потому что от них больше ссоры, чем дружбы».

Когда турки напали на Польшу, Ордин-Нащокин послал в 1673 году в Лондон переводчика посольского приказа Андрея Виниуса, чтобы передать Карлу II приглашение присоединиться к союзу христианских государей против Османской Порты. Лондон ответил, что он и так находится в состоянии войны с (христианской) Голландией и к тому же имеет сильный торговый интерес в (нехристианской) Турции. Наплевать было англичанам на христианские ценности — главное денежки и торговля. А. Виниус не нашёл ничего лучше, чем объяснить отказ короля особенностями политического устройства Англии. Без решения «нижнего дома» (парламента) и «вышнего дома» (палаты пэров), писал он в отчёте Ордин-Нащокину, король-де «не может в великих делах никакого совершенства учинить».

Из Лондона Виниус отправился в Париж и Мадрид.

Откликнулись на призыв Москвы в Ватикане, увидев в России значительную силу, способную противостоять османам и спасти от катастрофы Польшу. К этому времени римские папы умерили свой пыл в отношении «варварской Московии» и признали за царём царский титул. С паршивой овцы хоть шерсти клок!

За событиями в Европе Посольский приказ внимательно следил не только с помощью резидентов (первый такой резидент появился в 1673 году в Варшаве, им стал стольник В. М. Тяпкин), но и с помощью вестовых писем и курантов, т. е. газет. Куранты писались на листах склеенной бумаги и достигали длины нескольких сажен. При Алексее Михайловиче выписывалось около 20 курантов, в составе Посольского приказа состояло до 50 переводчиков и 70 толмачей, владевших наинужнейшими европейскими и восточными языками. Конечно, куранты и вестовые письма не всегда попадали вовремя в Москву, и наши дипломаты частенько попадали впросак, адресуясь за границей к персонам, которые «давно помре».