Бесплатный фрагмент - Скорость света. Конец старых легенд

Переосмысление света, гравитации и настоящая ткань Вселенной

СКОРОСТЬ СВЕТА: КОНЕЦ СТАРЫХ ЛЕГЕНД

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ СВЕТА, ГРАВИТАЦИИ, И НАСТОЯЩАЯ ТКАНЬ

ВСЕЛЕННОЙ

Гочо В. Шарланов

2025

Перевод сделан по изданию

Challenging Old Lightspeed Legends ©

by Gocho V. Sharlanov

Copyright © 2025 by Gocho V. Sharlanov

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в любой форме или сценарии, сохранена в поисковой системе или передана в любой форме или любыми средствами (электронными, механическими, фотокопированием, записью или иным образом) без письменного разрешения автора, за исключением рецензента, который может цитировать краткие отрывки в обзоре, который будет напечатан газетой или журналом.

Об авторе

Гочо В. Шарланов

Бывший академический член Афинского института образования и научных исследований

Магистр технических наук

«Системы контроля и управления для атомных станций»;

«Автоматизация теплоэнергетических процессов»;

«Прикладная математика».

Библиография включена

Содержание этой книги в основном основано на опубликованных статьях в научных журналах.

В память

о моей супруге Валентина Димитрова Шарланова,

с любовью и благодарностью

за понимание и поддержку, что она дала мне,

и в память о моих родителях за культивируемую

непримиримость в поисках истины.

Книга предназначена для всех мыслящих читателей,

чья мысль не подчинена старым догмам,

и чья судьба заключается в раз

работке нового будущего для физики!

О книге

«Формулировка проблемы часто является более важной, чем ее решение, которое может быть просто вопросом математических или экспериментальных навыков. Поднимать новые вопросы, новые возможности, рассматривать старые проблемы под новым углом, требует творческого воображения и знаменует собой настоящий прогресс в науке».

(«The Evolution of Physics», Einstein & Infeld, 1938).

Настоящая наука становится сильнее, когда ей бросают вызовы.

Что, если скорость света не постоянна?

Вот уже более века две идеи формируют наше представление о Вселенной:

— Что свет всегда распространяется с одинаковой скоростью, независимо от того, как и где он измеряется.

— Что вселенная ускоряется в своем расширении, движимом таинственной «темной энергией»,

Но что, если оба они ошибочны?

В «СКОРОСТЬ СВЕТА: КОНЕЦ СТАРЫХ ЛЕГЕНД», с новаторским пересмотром физики 20-го века, раскрываются трещины в основах наших самых священных научных теорий. С четкими объяснениями, доступными метафорами и острым научным пониманием, эта книга пересматривает эксперименты, которые долгое время считались подтверждением специальной теории относительности Эйнштейна, и показывает, что они, возможно, были неправильно поняты все время.

Опираясь на пропущенные данные, результаты повторного анализа интерферометра и тихие голоса физиков, которые осмелились не согласиться, книга представляет собой смелую новую структуру. В этом представлении пространство не пусто — это динамическое энергетическое поле, сформированное гравитацией. Фотоны, эти маленькие пакеты (порции) энергии, не проходят через среду распространения (пустое, без материи пространство), нетронуты. Их скорость и поведение смещаются в зависимости от меняющейся структуры самого пространства, ведь «пустое пространство без материи», оказывается «энергетическим супом», а они –небольшие пакеты (порции) энергии, распространяющиеся в этой среде…

Читатель будет исследовать:

— Почему знаменитый эксперимент Майкельсона-Морли, возможно, доказал неправильную вещь.

— Как современные системы, такие как GPS и волоконно-оптические гироскопы, рассказывают другую историю о свете.

— Почему предполагаемая «расширяющаяся вселенная» может быть иллюзией, рожденной из неправильно понятых красных смещений,

— и как замена устаревших постулатов проверенными физическими принципами открывает более четкое представление о космосе.

Это не просто критика старых теорий. Это видение того, что будет дальше.

Это не отказ от науки, а подтверждение ее духа: готовности задавать вопросы, исследовать и бросать вызов даже нашим самым заветным предположениям.

Это не отрицание гениальности Эйнштейна. Это продолжение его собственного призыва поставить под сомнение предположения и следовать доказательствам, куда бы они ни привели.

Эта книга — приглашение вернуться к вопросам, которые, как мы думали, были решены.

«СКОРОСТЬ СВЕТА: КОНЕЦ СТАРЫХ ЛЕГЕНД» призывает читателей мыслить масштабнее, задавать более глубокие вопросы и заново открывать для себя чудо вопроса: «А что если?»

Специально для читателя, спрашивающего «А что если?»

Всегда ли свет движется с одинаковой скоростью? Подумайте ещё раз

Вы, вероятно, слышали эту фразу в школе: «Ничто не движется быстрее света в вакууме». Это краеугольный камень современной физики. Но что, если мы приняли это за «скорость света всегда и везде одинакова», и это не совсем так?

Давайте перенесёмся в космос и посмотрим, как гравитация может незаметно корректировать правила распространения света.

Гравитация: невидимый скульптор пространства

Представьте себе, что пространство не просто пусто — это больше похоже на эластичную ткань… и эта эластичная ткань сделана из энергии! Когда вы кладете массивный объект, такой как Солнце, на эту ткань, гравитация сжимает его и искажает. Более того, свет — это энергетические пакеты (порции), которые распространяются в этом «энергетическом супе»! Это растяжение делает больше, чем изгиб пути планет — оно также меняет движение света через эту среду.

В областях с сильными гравитационными полями (например, вблизи Солнца) частота света уменьшается и длина волны сокращается. А поскольку скорость света в ваккууме зависит как от частоты, так и от длины волны (c = λν), следует, что скорость света в вакууме также уменьшается. Это не просто теория — она была доказана в 1964 году американским астрономом Ирвином Шапиро [1]. Это было подтверждено снова с высокой точностью с использованием управляемых транспондеров на борту космических зондов «Mariner-6» и «Mariner-7», когда они находились на орбите вокруг планеты Марс.

Подождите-ка — значит ли это, что скорость света не универсальна?

Именно. Оказывается, в разных гравитационных зонах по всей вселенной «локальная» скорость света в вакууме меняться. В более слабых гравитационных полях (например, около края нашей Солнечной системы или в горах Земли) увеличивается не только частота, но и длина волны света — и подразумевает, что свет распространяется с большей скоростью.

Это не какая-то маргинальная теория — как мы увидим ниже, она полностью согласуется с общей теорией относительности. Вот почему атомные часы идут быстрее на больших высотах: в условиях слабее гравитации, время течет немного быстрее. И поскольку определения метров и секунд зависят от атомного излучения, это означает, что даже наши единицы измерения слегка растягиваются и сжимаются под воздействием гравитации.

Доказательства в «Пионерах»

Вот где становится интересно. Горстка космических аппаратов — Pioneer 10, Pioneer 11, Galileo, Ulysses — показала «аномалии» в своем ускорении, когда они находятся на окраине Солнечной системы. Ученые чесали затылки, пытаясь понять, почему они, казалось, замедляются таинственным образом. Но, возможно, не сами космические аппараты изменяют свое ускорение — это может быть связано с тем, как ведет себя свет в этих удаленных участках Солнечной системе.

Если гравитация там слабее, то электромагнитные сигналы могут ускориться достаточно, чтобы запутать нас относительно времени прохождения электромагнитных сигналов связи — они прибывают раньше, чем мы ожидаем, основываясь на «постоянстве» скорости света, которую мы приняли здесь на Земле. То, что мы интерпретировали как «аномалию в ускорении», неожиданно в движении космических зондов, может быть просто Вселенной, играющей со скоростью электромагнитных сигналов.

Можем ли мы доказать это на борту МКС?

Одна блестящая идея — проверить это прямо на борту Международной космической станции и даже написать новые законы физики. Мы можем использовать частоты атомных часов, чтобы увидеть изменение «секунды» — и увидим, насколько они будут отличаться от того, что мы измеряем на Земле. Мы можем использовать платино-иридиевый стержень (на длину которого не влияет более слабая гравитация на МКС). Этот стержень может быть рассчитан и масштабирован с целью сравнения с длиной волны соответственно выбранного монохроматического источника электромагнитного излучения — и мы увидим изменение «метра». Это будет проверка в реальном времени прогнозов общей теории относительности в отношении изменения единиц времени и длины, если они определены с использованием характеристик электромагнитного излучения. Но самое главное: На борту МКС мы зафиксируем возрастающие частоту и длину волны, а значит, и увеличение скорости света в вакууме!

Заключительная мысль

Итак, всегда ли свет проходит с одинаковой скоростью в вакууме? Не совсем. Точнее сказать: свет имеет постоянную скорость в вакууме в каждой локальной гравитационной области. Точно так же, как рыба плавает в пруду с постоянной скоростью, но ее скорость может меняться от одного пруда к другому, где плотность воды разная.

И это, дорогой читатель, раскрывает что-то поэтическое о нашей вселенной. Даже у вещей, которые мы называем «константами», может быть немного места для маневра — если мы будем смотреть достаточно близко.

Что нас ждёт?

В части I мы рассмотрим экспериментальные и логические трещины в здании специальной теории относительности. Мы увидим, как более глубокое понимание вакуума — не как «ничего», а как «нечто» — может разрешить давние головоломки о поведении света.

Затем, в Части II, мы обратимся к обширному космосу, где вырисовывается еще одна загадка: ускоренное расширение Вселенной, несмотря на неоспоримо доказанный закон всемирного тяготения Ньютона. Чтобы объяснить это, физики вызвали две темные сущности — «темную материю» и «темную энергию» — которые вместе предположительно составляют более 95% всего сущего. Что, если красное смещение света из далеких галактик происходит не из-за эффекта Доплера, известного нам по механическим волнам вроде звука, а к чему-то гораздо более простому? А что если свет теряет энергию (смещается к красному спектру) не за счет движения, а за счет взаимодействия с энергетической тканью самого пространства?

В части III мы рассмотрим, как гравитация может влиять не только на движение планет, но и на саму суть света. От атомных часов до космических зондов открывается новая картина, указывающая на Вселенную, наполненную не загадочными частицами, а непонятыми принципами.

Дорога впереди может быть незнакома. Но она основана на логике, подкреплена фактами и освещёна стремлением Человека к познанию. Если вы когда-либо испытывали укол сомнения в историях, рассказанных физикой, или желание понять их глубже, эта книга для вас.

Давайте начнем.

Содержание

Часть I: ПЕРЕСМЫСЛЕНИЕ ОСНОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Глава 1: Введение в Часть I: Локальная и глобальная физическая реальность.

Глава 2: Анализ экспериментов «Одностороннее измерение скорости света»: Высокотехнологичные тесты, которые разбивают миф.

Глава 3: Эксперимент Майкельсона-Гейла-Пирсона:

Забытый эксперимент, бросивший вызов основной идее относительности.

Глава 4: Эксперимент Саньяка: Гонка за светом и скорость реальности.

Глава 5: Эксперимент Майкельсона-Морли:

Эксперимент, который не увидел того, чего не мог измерить.

Глава 6: Переосмысление статьи Эйнштейна 1905 года «Об электродинамике движущихся тел», представляющей специальную теорию относительности.

Глава 7: Заключение по специальной теории относительности:

Переосмысление специальной теории относительности после столетия путаницы.

Глава 8: Так называемые «фундаментальные тесты» специальной относительности: Когда тестирование превращается в круговую логику, ошибочные аналогии и изготовление.

Часть II:

ПЕРЕСМЫСЛЕНИЕ КРАСНОГО СМЕЩЕНИЯ, РАСШИРЕНИЯ И ИЛЛЮЗИИ ТЁМНОЙ ВСЕЛЕННОЙ

Глава 9: Введение к части II: Действительно ли Вселенная расширяется?

Глава 10: Переосмысление красного смещения?

Глава 11: Некоторые важные мысли, которые могут изменить другие «убеждения» современной физики.

Часть III:

СВЕТ, ГРАВИТАЦИЯ И ЗАПОЛНЕННАЯ ЭНЕРГИЕЙ ПУСТОТА

Глава 12: Введение в Часть III: Повторное открытие среды, переносящей свет.

Глава 13: Новое понимание распространения электромагнитного излучения в гравитационной Вселенной.

Глава 14: Новый свет света — переосмысление электромагнитного излучения в космосе: Тезис, который бросает вызов столетию предположений:

ССЫЛКИ

Часть I

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ОСНОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

(на основе статьи, опубликованной в журнале Journal of Modern Physics в 2024 году) [2]

Аннотация части I

Часть I книги раскрывает суть специальной теории относительности. До настоящего времени не было никаких научных аргументов против доказательств, представленных на 3-й ежегодной Международной конференции по физике в 2015 году в Афинах, Греция.

«Введение» представляет основу реального объяснения всех «неожиданных» и «необъяснимых» результатов экспериментов, связанных с измерением скорости света в нашей пространственно-временной области «у поверхности Земли». Последующий углубленный анализ наиболее известных экспериментов, связанных со скоростью и поведением света, доказывает, что измеренная скорость света отличается в разных направлениях от локальной постоянной «скорость света в вакууме». Исключение составляют лишь эксперименты с использованием интерферометра «типа Майкельсона». Эти интерферометры используют абсолютно одинаковые пути в двух противоположных направлениях для каждого светового луча, поэтому разница между скоростями света в двух противоположных направлениях каждого светового луча полностью компенсируется. Представленный анализ статьи «К электродинамике движущихся тел» показывает, где и как применяется утверждение «скорость света одинакова во всех инерциальных системах отсчёта». Вывод Эйнштейна о том, что «мы не можем придать абсолютного значения понятию одновременности», необоснован и абсурден, и, как показано, основан исключительно на этом ошибочном утверждении. В опубликованной статье [2] анализируются так называемые «фундаментальные тесты» специальной теории относительности, которые делятся на три типа в зависимости от способа их неверного представления и интерпретации, раскрывая их истинную природу.

Ключевые слова: Специальная теория относительности; Постулат о скорости света; эксперимент Майкельсона-Морли; Эксперимент Саньяка; Об электродинамике движущихся тел; Фундаментальные тесты специальной теории относительности.

Глава 1

Введение в Часть I

Локальная и глобальная физическая реальность

Приготовьтесь отправиться в путешествие, которое бросает вызов одной из самых фундаментальных теорий современной физики: специальной теории относительности Альберта Эйнштейна. Что, если на протяжении более века её важнейшее допущение — абсолютное постоянство скорости света — неверно истолковывалось? С момента своего создания в 1905 году специальная теория относительности оказала глубокое влияние на физику, введя такие революционные концепции, как замедление времени и сокращение длины в зависимости от скорости.

В части I книги представлен всеобъемлющий набор доказательств, призванных разрушить это давнее убеждение, предлагая убедительные аргументы и новые интерпретации известных экспериментов, которые могут изменить наше понимание пространства, времени и самого света.

В части I этой книги, мы берем глубокое, основанное на фактических данных погружение в самые корни теории, начиная с закладки фундамента для нового объяснения, казалось бы, «неожиданных» и «необъяснимых» результатов экспериментов, предназначенных для измерения скорости света в нашем местном регионе, вблизи поверхности Земли. Мы изучаем наиболее часто цитируемые эксперименты — включая культовый эксперимент Майкельсона-Морли — и показываем, что при внимательном рассмотрении они не подтверждают универсальную скорость света. Вместо этого они раскрывают нечто гораздо более интригующее: что измеряемой скорость света на поверхности Земли не одинакова для всех систем отсчета и отличается от скорости света в вакууме. Эксперименты неоспоримо показывают, что измеренная скорость света в системе отсчета, связанной с поверхностью Земли, отличается в разных направлениях от локальной постоянной «скорость света в вакууме».

С другой стороны, скорость света в вакууме оказывается различной в зависимости от интенсивности гравитационного поля.

Средой распространения электромагнитного излучения является пространство свободное от материи, между небесными телами и между атомами и молекулами. Предполагаемый гипотетический «светоносный эфир» оказывается самим «пустым пространством» (вакуумом). Электромагнитное излучение — это распространение энергетических пакетов (порций) — квантов в среде распространения, которая оказывается не просто «пустым пространством», а сжатой энергией.

Логическое обоснование глобальной физической реальности

Свет, который ввёл нас в заблуждение

Более ста лет физики говорят о свете так, словно он обладает решающим значением в вопросах природы реальности. Это константа, говорят они. Неизменная. Одинаковая, независимо от того, едете ли вы на велосипеде (в разных системах отсчёта), сидите на Земле или несётесь по галактике на космическом корабле (через области с разной силой гравитации). Это убеждение лежит в основе специальной теории относительности — теории, настолько почитаемой, что она сформировала целые поколения научной мысли.

Но что, если в истории о постоянстве света есть поворот?

Если вы отклеите слои, вы найдете более тонкую реальность. Скорость света в вакууме не так постоянна, как нас заставляли верить. Физика, несмотря на все её уравнения и эксперименты, всегда была своего рода повествованием — о том, как возникла Вселенная, как она ведёт себя и какие странные силы формируют её судьбу. Но, как и во всех великих историях, иногда сюжет сворачивает не туда.

Более века физики работали с предположением, что свет — посланник космоса — движется по Вселенной, лишённой какой-либо среды. Старая идея «светоносного эфира», когда-то считавшаяся необходимой для движения света в пространстве, была отвергнута после того, как эксперимент 1887 года не смог его обнаружить. Но что, если это отрицание было преждевременным?

Переосмысление скорости света и природы вакуума

В этой книге мы переосмысливаем понятие «вакуума». Не как совершенная пустота, а как нечто более тонкое — среду, которая фактически представляет собой сжатую энергию фундаментальными силами природы, сформированную гравитационными полями массивных тел, таких как звёзды, планеты и галактики. Свет, как энергетические пакеты (порции), фотоны — не просто пересекает пустоту. Энергетические пакеты взаимодействуют с динамической энергетической структурой.

Вакуум не пуст — это сжатая энергия!

Средой распространения электромагнитного излучения (квантов) является пустое пространство между небесными телами и между атомами и молекулами. Предполагаемый гипотетический «светоносный эфир» оказывается самим «пустым пространством» (вакуумом). Электромагнитное излучение — это распространение порций энергии (квантов) в среде распространения, которая оказывается не просто «пустым пространством», а сжатой энергией.

Возьмём в качестве примера Землю. Здесь, вблизи поверхности планеты, скорость света в вакууме кажется постоянной. Учёные восприняли это как доказательство постоянства — того, что скорость света в вакууме всегда одинакова, независимо от того, где и как она измеряется. Но более глубокое исследование показывает, что это постоянство может быть лишь локальным, а не всеобщим.

Представьте себе восхождение на гору с атомными часами. Эксперименты показывают, что по мере подъёма, где гравитация ослабевает, частота каждого атомного часа увеличивается, а это означает, что длительность одной «секунды» (длительность 9 192 631 770 периодов излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133, находящегося в состоянии покоя при термодинамической температуре 00 К) становится короче, то есть время течёт быстрее. Это не просто следствие общей теории относительности — это многократно измерялось. Если частота любого испускаемого электромагнитного излучения изменяется, то и энергия испускаемых квантов изменяется в зависимости от напряженности гравитационного поля, в зависимости от плотности «энергии пространства, свободного от материи», поскольку E=ħν, где E — энергия кванта, ν — частота ЭМИ, а ħ — постоянная Планка)!

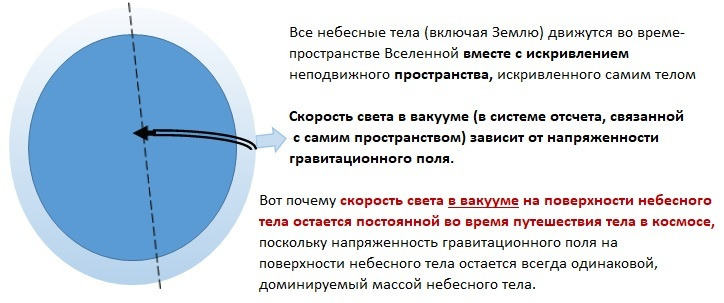

Другое предсказание общей теории относительности заключается в том, что в областях со слабой гравитацией единица длины «метр» также увеличивается — длина волны любого электромагнитного излучения увеличивается, и «длина, равная 1650763,73 длины волны в вакууме излучения, соответствующего переходу между уровнями 2p10 и 5d5 атома криптона-86», становится больше. И поскольку скорость света в вакууме является произведением этих двух величин (c=λν), она тоже должна увеличиваться. Эта идея также не противоречит общей теории относительности — она противоречит ошибочному предположению официальной физики о том, что скорость света в вакууме универсальна для всей Вселенной! Следовательно, скорость света в вакууме постоянна только в локальной пространственно-временной области (в любой локальной области) с одинаковой и однородной интенсивностью гравитационного поля. Скорость света в вакууме постоянна в области «вблизи поверхности Земли», поскольку напряженность гравитационного поля (определяемая массой и близостью Земли) остается одинаковой как при движении планеты Земля вокруг Солнца, так и при движении Солнечной системы в галактике.

Следовательно, именно поэтому «скорость света в вакууме» не меняется при движении Земли по орбите вокруг Солнца и вместе с Солнечной системой в Галактике.

Логическое обоснование локальной физической реальности

Когда Исаак Ньютон впервые описал силу тяжести, он предложил простую, но мощную идею: каждый объект во вселенной притягивает любой другой объект с силой:

Чем больше массы, тем сильнее притяжение. Чем дальше они друг от друга, тем слабее притяжение. Это простое уравнение — масса притягивает массу.

Но вот что, возможно, кто-то не учитывает: само пространство не имеет массы.

Что это значит?

Что ж, если пространство не имеет массы, то, согласно закону Ньютона, пространство не притягивается гравитацией. Оно не вращается вместе с Землёй, как молекулы атмосферы и летящие самолёты сжатыми земным притяжением. Оно не завихряется в пространстве, как воздух, разгоняемый вращающимся вентилятором. Вместо этого оно просто… остаётся на месте.

В любой локальной области пространства-времени скорость света в вакууме (в системе отсчёта, связанной с неподвижным пространством) постоянна. Это означает, что электромагнитные кванты разной энергии (частоты) движутся с постоянной скоростью в локальной области, где напряжённость гравитационного поля одинакова и однородна. Кванты с более высокой частотой (энергией) имеют более короткие длины волн, но скорость света в вакууме (c=λν) в локальной области одинакова для всего спектра электромагнитных волн.

Однако в областях с более сильной гравитацией пространство (среда распространения электромагнитных волн) сжимается гравитацией, что влияет на поведение малых энергетических пакетов (квантов). Как?: В области с большей гравитацией плотность энергии пространства увеличивается и это влияет на движущиеся фотоны (энергетические пакеты), изменяет характеристики электромагнитных волн (частота и длина волны становятся меньше). Это приводит к ошеломляющему выводу о том, что локальная постоянная скорость света в вакууме ниже… Наоборот: В областях со слабой гравитацией плотность энергии пространства меньше, частота и длина волны увеличиваются, что означает, что локальная постоянная скорость света в вакууме больше.

Но в каждой области с равной и однородной интенсивностью гравитационного поля, например, в области пространства-времени «близко к поверхности Земли», скорость света в «пустом пространстве» (в вакууме) есть локальная константа! Мы видим, что эта неоспоримая логика (вместе с представленными ниже экспериментальными доказательствами) приводит к ошеломляющему выводу для современной физики: пространство — так называемый «вакуум» — неподвижно, и оно является сценой, на которой движутся все космические актеры…, но оно не участвует в самом танце.

Почему это важно для света?

Многие известные эксперименты были направлены на измерение скорости света. Большинство из них проводились «вблизи поверхности Земли», в уютном уголке Вселенной, где мы живём; однако, они проводились на движущейся поверхности Земли, но в неподвижном пространстве. Можно было бы предположить, что свет будет вести себя одинаково во всех направлениях, но только в системе отсчёта, связанной с неподвижным пространством. Однако, если мы измеряем скорость света в системе отсчёта, связанной с движущейся поверхностью Земли, факты говорят об обратном.

Фактически, когда учёные измеряли скорость света, распространяющегося только в одном направлении (так называемое «одностороннее измерение»), или изучали поведение света вокруг вращающейся планеты (как в эксперименте Майкельсона-Гейла-Пирсона), они неизменно обнаруживали, что измеренная скорость света между двумя точками на поверхности Земли зависит от движения Земли под ней.

Другими словами: Измеренная скорость света не всегда одинакова при измерении с вращающейся, движущейся планеты, такой как наша. Это может показаться радикальным, но это известно уже более века.

Саньяк знал это ещё в 1912 году

В 1912 году французский физик Жорж Саньяк (Georges Sagnac) вращал луч света на вращающейся платформе. Он обнаружил, что луч, движущийся по направлению вращения, возвращается позже, чем луч, движущийся против него. Эта разница — измеримая и реальная — доказывала, что свет ведёт себя неодинаково во всех направлениях при измерении во вращающейся системе отсчёта.

Результат Саньяка тихо перевернул одно из ключевых предположений, лежащих в основе специальной теории относительности Эйнштейна: что скорость света постоянна для всех наблюдателей, независимо от того, как они движутся. Мы задаем себе вопрос: «Почему Эйнштейн никогда не комментировал эксперимент Жоржа Саньяка?»

Тем не менее, в течение более 100 лет истеблишмент в физике в значительной степени отмахивался от этого результата, называя его «парадоксом» вместо того, чем он может быть на самом деле — улика!

Но подождите — как насчет эксперимента Майкельсона и Морли?

Возможно, вы слышали об эксперименте Майкельсона-Морли 1887 года. Его часто приводят в качестве доказательства отсутствия «эфира», неподвижной среды, в которой распространяется свет. Этот эксперимент, как известно, не обнаружил разницы в скорости света в разных направлениях, и этот результат стал важным шагом (трамплином) на пути к теории Эйнштейна.

Но вот в чём загвоздка: интерферометр Майкельсона, использованный в этом эксперименте, на самом деле не был предназначен для обнаружения разницы в скорости света. Его конструкция такова, что любое изменение скорости света в каждом плече луча в одном направлении нейтрализуется обратным лучом в противоположном направлении. Это похоже на измерение вашей скорости в реке, но в обе стороны: гребя вверх по течению, а затем обратно вниз по течению — вы всегда будете видеть только среднюю скорость, а не истинное изменение.

Таким образом, реальная история такова: эксперимент Майкельсона-Морли не смог обнаружить эффект не потому, что его не было, а потому, что дизайн инструмента стер его.

Выводы

Как только вы понимаете, что пространство неподвижно, и что результат измерения скорости света зависит от вашей системы отсчета — начинает формироваться новая картина. В ней «пустое пространство» — реальная, неподвижная среда, а измеренная скорость света не везде одинакова, а меняется в зависимости от того, как мы движемся в ней.

Это не просто домыслы, это основано на экспериментах, проведённых более века назад, многие из которых подтверждены современными технологиями, такими как системы GPS.

Проблема не в доказательствах. Проблема в том, что мы выбрали неверную интерпретацию.

Станет все интереснее и интереснее…

Глава 2

АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТОВ «ОДНОСТОРОННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ СВЕТА»

Высокотехнологичные тесты, разрушающие миф

Видим ли мы свет одинаково?

Уже более века скорость света считается одной из священных констант природы — неизменной величиной, лежащей в основе нашего понимания времени, пространства и самой физики. Но когда мы начинаем измерять, как свет движется вокруг нашей вращающейся планеты, всё становится удивительно сложным.

Добро пожаловать в историю одностороннего измерения скорости света — идее настолько простой, что она кажется тривиальной: вместо того, чтобы измерять отражение света (как в знаменитом интерферометре Майкельсона-Морли, который фактически измеряет среднюю скорость в двух направлениях), почему бы не измерить скорость его движения в одном направлении — из точки А в точку В (расположенной на востоке от точки A)?

Оказывается, когда мы это делаем, результаты подрывают саму основу теории Эйнштейна.

Эксперименты показывают, что свет не распространяется с точно такой же скоростью во всех направлениях при измерении на поверхности Земли. В зависимости от того, движется ли он на восток или на запад, по направлению вращения Земли или против него, скорость света меняется. Это открытие открывает путь к захватывающему пересмотру пространства, времени и самой системы отсчёта, которую мы используем для измерения реальности.

Переосмысление путешествия света вокруг вращающейся Земли

На протяжении столетий скорость света приковывала к себе внимание учёных и мыслителей. Нам часто говорят, что это универсальная константа, неизменный предел космической скорости. Но что, если это не вся история? Недавние эксперименты, часто упускаемые из виду официальной физикой, предполагают захватывающий поворот: собственное вращение Земли в неподвижном пространстве может фактически влиять на результаты измерения скорости света прямо здесь, на нашей планете.

Земля вращается. Пространства — нет.

Представьте себе Землю как вращающийся шар, неуклонно вращающийся с запада на восток. Поверхность Земли не неподвижна. Она вращается на восток со скоростью до 1670 км/ч на экваторе. Горы, океаны, города, самолеты и молекулы атмосферы — вы, все, что имеет массу — все вращается вместе с ней, захваченное ее гравитацией. Но само пространство? Оно не присоединяется к этому движению. Это безмолвная, неподвижная сцена под движущейся планетой.

По словам Ньютона, пустое пространство не имеет массы. Так что гравитация не тянет его за собой. Это означает, что пространство не вращается вместе с Землей — оно остается на месте. И когда ученые измеряют скорость света на поверхности Земли, они делают это с движущейся платформы, в то время как свет проходит через неподвижную среду.

Это приводит к одному из самых захватывающих открытий: измеряемая нами скорость света зависит не только от расстояния и времени, но и от направления, в котором мы его посылаем в нашей системе отсчёта «на поверхности Земли».

Всегда ли свет движется с одинаковой скоростью во всех системах отсчёта?

Всегда ли свет движется с одинаковой скоростью во всех системах отсчёта?

(Переосмысление путешествия света вокруг вращающейся Земли)

Приготовьтесь погрузиться в научную тайну, которая переворачивает краеугольный камень современной физики: идею о том, что измеряемая скорость света одинакова во всех системах отсчёта. Десятилетиями односторонние измерения скорости света давали «неожиданные» результаты, которые при правильной интерпретации открывают поразительную истину: скорость света неодинакова для всех наблюдателей, особенно на нашей вращающейся Земле.

Два взгляда на скорость света

Представьте, что вы стоите на Земле, которая равномерно вращается на восток. Вы — часть движущейся платформы, словно катаетесь на карусели, только её ширина составляет более 12 000 км. Теперь представьте, что вы посылаете луч света из точки А в точку В (расположенную к востоку от точки А) по этой вращающейся поверхности.

Чтобы понять это, давайте рассмотрим две разные точки зрения, или «системы отсчёта»:

— «Геоцентрическая инерциальная система» (ГИС): Представьте себе её как настоящую систему координат, связанную с неподвижным пространством, с началом в центре Земли и осями, направленными к далёким звёздам, которые не меняют своего положения. С этой космической точки зрения Земля, несомненно, вращается. В этом неподвижном пространстве скорость света в вакууме, близко к поверхности Земли, действительно постоянна — ошеломляющие 299 792 458 метров в секунду. Это значение официально признано научными организациями.

— «Система отсчёта поверхности Земли»: Это наша точка зрения, здесь, на Земле, с которой мы чувствуем себя неподвижными.

Важнейшее понимание заключается в том, что, хотя напряжённость гравитационного поля Земли постоянна вблизи поверхности (что позволяет использовать точные единицы измерения времени и длины), измеряемая скорость света меняется в зависимости от движения нашей планеты.

Проверка на практике: GPS и эксперименты с односторонним движением

Глобальная система позиционирования (GPS) — это не просто инструмент для определения пути, это невероятно точная система измерения времени и движения. Исследователи использовали GPS для отслеживания времени, необходимого световым сигналам для прохождения вокруг Земли в разных направлениях.

Восток против Запада: удивительная разница

Новаторские эксперименты, недавние «односторонние измерения скорости света», проведённые такими исследователями, как Мармет и Келли, с использованием технологии GPS, предоставили убедительные доказательства этого явления. Удивительно, что этот факт был подтверждён историческим «экспериментом Майкельсона-Гейла-Пирсона» ещё в 1925 году!

Рассмотрим эти открывающие глаза результаты:

— GPS-измерения Мармета показали, что электромагнитный сигнал, проходящий на восток от Сан-Франциско до Нью-Йорка, шёл примерно на 28 наносекунд дольше, чем тот же сигнал, проходящий на запад от Нью-Йорка до Сан-Франциско.

— GPS-эксперименты Келли показали ещё более драматическую разницу: электромагнитный сигнал, огибающий Землю в восточном направлении около экватора, занимал на 414,8 наносекунд больше времени, чем при путешествии на запад по тому же пути.

Оба исследователя пришли к одному и тому же выводу: свет распространяется со скоростью (c−V) при движении на восток относительно поверхности Земли и со скоростью (c+V) при движении на запад. Здесь «c» — постоянная скорость света в вакууме (измеренная в неподвижной системе ГИС), а «V» — линейная скорость поверхности Земли на соответствующей широте.

Путешествие светового луча: что видят наблюдатели

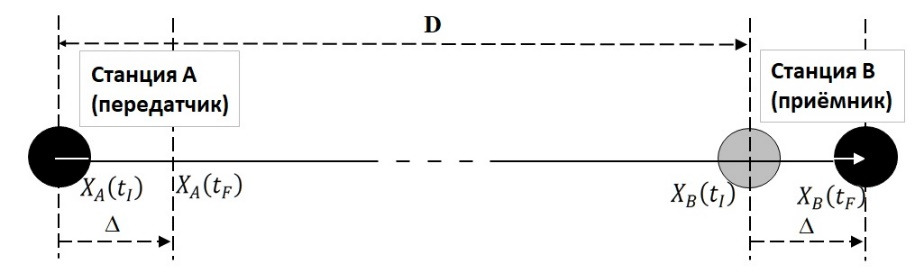

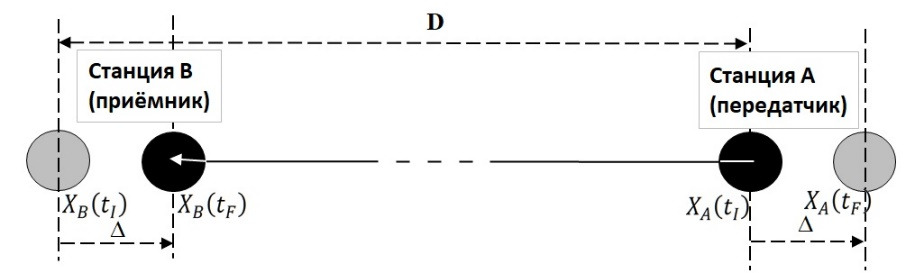

Давайте разберёмся, почему это происходит, представив себе световой сигнал, передаваемый между двумя станциями, A (передача) и B (приём), закреплёнными на поверхности Земли.

Случай 1: Передача на восток

Время прохождения света в обеих системах отсчёта одинаково. Однако:

С нашей точки зрения (на поверхности Земли): мы видим, как световой сигнал проходит расстояние, точно равное «D», между двумя неподвижными (относительно поверхности Земли) станциями.

С точки зрения неподвижного пространства (наблюдатель ГИС): этот наблюдатель видит нечто иное. По мере того, как свет движется от станции A к станции B (к востоку от станции A), обе станции также движутся на восток из-за вращения Земли. Таким образом, свет должен пройти в стационарном пространстве расстояние «D» плюс дополнительное расстояние «Δ», поскольку станция B движется на восток за время прохождения света между двумя станциями. Этот наблюдатель измеряет скорость света как скорость света в вакууме cvacuum (скорость света в вакууме).

Результат наблюдения на поверхности Земли: скорость, измеренная наблюдателем на поверхности Земли (c1), меньше скорости, измеренной наблюдателем ГИС (cvacuum), и разница составляет ровно «V» (линейную скорость поверхности Земли на этой широте). Таким образом, для передачи на восток измеренная скорость равна (cvacuum -V).

Случай 2: Передача на запад

Время прохождения света в двух системах отсчёта снова одинаково. Однако:

С нашей точки зрения (на поверхности Земли): мы снова видим, как световой сигнал проходит расстояние, точно равное «D», между двумя неподвижными станциями.

С точки зрения неподвижного пространства (наблюдатель в геоцентрической инерциальной системе отсчета ГИС): В этом случае, когда свет движется на запад, приёмная станция фактически движется навстречу входящему световому лучу. Таким образом, свет проходит в стационарном пространстве расстояние «D» за вычетом расстояния «Δ», на которое приёмная станция перемещается на восток (фактически сокращая путь, который свет должен пройти в вакууме, чтобы достичь движущейся станции). Этот наблюдатель снова измеряет скорость света как cvacuum (скорость света в вакууме).

В результате скорость, измеренная наблюдателем на поверхности Земли (c2), больше скорости, измеренной наблюдателем ГИС (cvacuum), и снова разница равна V (линейной скорости поверхности Земли на этой широте). Это означает, что для передачи на запад измеренная скорость равна (cvacuum +V).

Итак, что происходит?

Эти «односторонние» эксперименты со скоростью света доказывают нечто важное:

— Скорость света, измеренная на поверхности Земли, неодинакова во всех направлениях и зависит от движения Земли.

— то противоречит центральному предположению специальной теории относительности Эйнштейна, которая утверждает, что скорость света инвариантна во всех инерциальных системах отсчёта. Но всё становится ещё сложнее.

Парадокс синхронизации

Современная физика пытается отрицать эти результаты, утверждая, что они бессмысленны, если не достигнуто соглашение о том, как синхронизировать часы между передатчиком и приёмником. Но это всё равно, что утверждать, что невозможно по-настоящему измерить скорость бега человека, не согласовав время на обоих концах трека.

Это приводит к странной лазейке: если выбрать «правильный» метод синхронизации, можно заставить свет казаться движущимся с одинаковой скоростью в обоих направлениях, даже если это не так. Это не наука, а искусственная математическая «подгонка», создающая иллюзии!

Как отмечали многие исследователи:

«Инвариантность скорости света — это замечательная иллюзия» [3]

И все же официальная физика избегает обсуждения этого вопроса…

И так, какова реальная скорость света?

Эти измерения показывают, что свет не распространяется с одинаковой скоростью во всех направлениях, если вы измеряете его на вращающейся платформе, такой как Земля. Она меняется в зависимости от того, движется ли свет по направлению вращения планеты или против него. Это открытие не ново — оно согласуется с более ранними открытиями, такими как эксперимент Майкельсона-Гейла-Пирсона 1925 года.

Заключение: Вопрос о системах координат и фундаментах

Эксперименты «Одностороннее измерение скорости света» бросают вызов представлению о том, что скорость света действительно инвариантна во всех системах отсчёта. Сравнивая поведение света как в неподвижной, так и в вращающейся системе отсчёта, исследователи обнаруживают, что наше восприятие в нашей системе отсчёта — то, что мы измеряем, — сильно зависит от того, где мы это измеряем.

Официальная физика остаётся скептически настроенной и настаивает на синхронизации часов на обоих концах измерительного пути, что порождает занимательные философские споры о соглашениях об измерениях. Фактически, эти эксперименты намекают на то, что космос может быть гораздо сложнее, чем мы предполагали.

Если вы хотите углубиться больше:

— Marmet, Claude. The GPS and the Constant Velocity of Light (2000)

— Kelly A. Challenging modern physics: questioning Einstein’s relativity theories (2005).

— Kelly, Reginald T. One-Way Light Speed Measurements (2006)

— Michelson, A.A., Gale, H.G., & Pearson, F. The Effect of the Earth’s Rotation on the Velocity of Light (1925)

Итог

Данные, полученные при измерении скорости света на поверхности Земли, ясны и измеримы:

• Измеренная скорость света на поверхности Земли в восточном направлении меньше скорости света в вакууме.

• Измеренная скорость света на поверхности Земли в западном направлении больше скорости света в вакууме.

Эта зависимость от направления доказывает, что скорость света не инвариантна во всех системах отсчёта!

Хотите познакомиться с анализом забытого эксперимента, сделанного самим Майкельсоном?

Глава 3

Эксперимент Майкельсона-Гейла-Пирсона

Забытый эксперимент, бросивший вызов основной идее специальной теории относительности

Искра идеи

Идея этого смелого эксперимента принадлежала Альберту Майкельсону, пионеру оптической физики и первому американцу, удостоенному Нобелевской премии по науке. Но именно доктор Людвик Зильберштейн убедил Майкельсона провести этот эксперимент. Цель? Выяснить, меняется ли поведение света в зависимости от вращения Земли.

Ещё в 1904 году Майкельсон предложил план этого эксперимента в журнале Philosophical Magazine. Два десятилетия спустя он и его коллеги, Генри Гейл и Фред Пирсон, воплотили эту идею в жизнь.

Создание гигантской световой ловушки

Альберт А. Майкельсон — тот самый физик, который стоял за знаменитым экспериментом Майкельсона-Морли, целью которого было обнаружить «эфир», — теперь сосредоточил своё внимание на чём-то другом: вращении Земли. Если Земля вращается, разве это движение не должно влиять на распространение света по её поверхности?

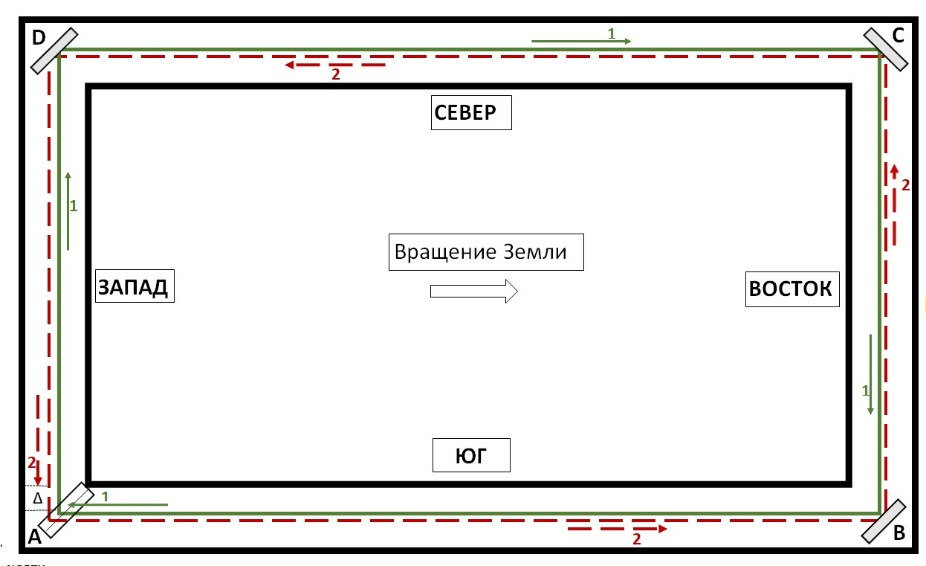

В 1925 году этот амбициозный эксперимент прошёл на плоском участке земли в Иллинойсе. Работая с Генри Гейлом и Фредом Пирсоном, Майкельсон спроектировал огромный прямоугольный интерферометр — огромный прямоугольник окружностью более 1,9 километра. Представьте себе массивный прямоугольник, выгравированный на Земле — более 1,9 километра в периметре, две стороны которого простираются на 612,6 метра параллельно экватору. Зеркала в каждом углу отражали лучи света по всему прямоугольнику. Это был не обычный эксперимент. Это был колоссальный кольцевой интерферометр, построенный в открытом поле Северного полушария на широте 41° 46′.

Луч света разделялся на два: один луч двигался по часовой стрелке, другой — против часовой стрелки через герметичные трубки. Если оба луча проходят одинаковое расстояние с одинаковой скоростью, они должны вернуться вместе совершенно синхронно.

Взлом световой головоломки

Земля вращается. Это означает, что различные части эксперимента, в частности, зеркала на южной и северной сторонах петли, движутся с немного разной линейной скоростью в зависимости от их широты. По сути, интерферометр становится похож на космическую гоночную трассу с движущейся дорожкой.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.