Бесплатный фрагмент - Супермозг

Как мгновенно учиться и прокачивать ум

Раздел I. Прорыв в обучении: почему мы учимся медленно и как ускорить процесс

Глава 1. Проблема медленного обучения

Наш век — век информации. Каждый день человечество производит больше данных, чем человек в прошлом мог бы усвоить за всю жизнь. Потоки знаний, технологий, новостей и навыков нарастают как лавина. Но есть одна проблема — мозг современного человека учится не быстрее, чем сто лет назад.

Мы продолжаем использовать древние методы обучения, унаследованные от эпохи, когда знания передавались устно или через книги. Школа, университет, тренинги — всё построено на повторении, зубрёжке и линейной логике. Однако реальность требует другого: скорость адаптации становится ключевым навыком выживания.

Почему мы учимся медленно

Линейное мышление против нелинейного мира.

Наш мозг привык следовать шаг за шагом, но информация сегодня распределена фрагментами, гиперссылками, потоками. Мы пытаемся запихнуть её в старую модель «запомнил — пересказал», хотя нужно «понял — применил — адаптировал».

Перегрузка данных.

Мозг ежедневно сталкивается с тысячами стимулов — от уведомлений до рекламы. Большая часть когнитивных ресурсов тратится не на усвоение, а на фильтрацию лишнего. Учиться быстро невозможно, когда внимание рассеяно.

Отсутствие эмоциональной связи.

Мы запоминаем лучше то, что вызвало чувство — интерес, удивление, восторг. Но большинство образовательных форматов скучны, а значит, мозг не считает их важными. Без эмоций обучение превращается в формальность.

Неправильная работа с памятью.

Люди часто путают «прочитать» с «понять» и «запомнить». Но память работает иначе: чтобы знание закрепилось, его нужно многократно активировать, связать с опытом и ассоциациями. Без этого информация просто исчезает через несколько дней.

Стресс и усталость.

Хроническое напряжение, недосып и постоянные отвлечения приводят к тому, что мозг работает в режиме «выживания». А в этом режиме учёба невозможна — ресурсы уходят на поддержание энергии, а не на развитие.

Цена медленного обучения

Медленное обучение — это не просто неудобство. Это реальная потеря конкурентоспособности.

Работник, который не успевает осваивать новые технологии, теряет позиции.

Бизнес, не обучающийся быстрее конкурентов, исчезает.

Человек, застрявший в старых паттернах мышления, чувствует тревогу и бессилие перед изменениями.

Сегодня «умный» — это не тот, кто знает больше, а тот, кто быстрее учится и перестраивается.

Эпоха супермозга

Человечество стоит на пороге новой эры — эры ускоренного обучения. Нейронаука, психология и технологии дают нам инструменты, о которых раньше можно было только мечтать:

методы нейропластичности, интерфейсы мозг-компьютер, искусственный интеллект как персональный тренер, техники концентрации и когнитивной оптимизации.

Наступает время, когда быстрота мышления и гибкость сознания становятся важнее, чем багаж знаний.

Новый подход

Эта книга — не о «чудесных способах запоминания» и не о «секретах гениев».

Это руководство о том, как сделать мозг высокоэффективным инструментом обучения.

Мы будем говорить о том, как работает память и внимание, как тренировать нейронные связи, как использовать технологии, чтобы учиться в 10 раз быстрее, и как при этом не перегореть.

Чтобы научиться быстро учиться, нужно понять главное — как мозг усваивает информацию.

Во второй главе мы погрузимся в удивительный мир нейронов, синапсов и химии мышления — и узнаем, почему мозг учится именно так, а не иначе.

Глава 2. Как мозг усваивает информацию

Чтобы научиться быстро учиться, нужно сначала понять: мозг — это не сосуд, который надо наполнить знаниями, а живая сеть, которая строит связи.

Каждый раз, когда вы узнаёте что-то новое, в мозге рождаются или укрепляются нейронные соединения — крошечные мостики между клетками, передающие электрические и химические сигналы. Именно они и есть физическая основа мысли, памяти и интеллекта.

1. Информация = энергия + связь

Когда вы читаете текст, слушаете лекцию или пробуете новый навык, в мозге происходит вспышка активности: миллиарды нейронов обмениваются импульсами, словно оркестр, исполняющий сложную симфонию.

Если сигнал повторяется, связь между нейронами становится прочнее — так возникает обучение.

«Нейроны, которые активируются вместе, соединяются вместе» — правило Хебба, фундамент нейропластичности.

То, что мы называем «пониманием», — это не просто запоминание факта. Это формирование устойчивой сети ассоциаций, которая связывает новое знание со старыми. Чем больше таких связей, тем быстрее мозг находит нужную информацию и применяет её.

2. Мозг учится через смысл, а не через факты

Мозг не любит бессмысленные данные. Он устроен экономно и фильтрует информацию, оставляя только то, что связано с целью, эмоцией или пользой.

Поэтому мы легко запоминаем забавную историю, но с трудом — таблицу из учебника.

Знание становится долговременным, когда оно встроено в контекст жизни.

Чтобы учиться эффективно, нужно не просто «впитывать», а искать смысловые связи:

— Как это знание пригодится мне?

— С чем я могу его сравнить?

— Что я уже знаю, что похоже на это?

3. Три уровня усвоения

Можно выделить три слоя обучения, каждый из которых активирует разные участки мозга:

Поверхностное (механическое) — мы просто повторяем информацию, не вникая в суть.

Пример: вы зубрите иностранные слова.

Результат: забывается через пару дней.

Понимающее (когнитивное) — вы связываете факты, строите логические связи.

Пример: вы осознаёте, как слово связано с контекстом и ситуацией.

Результат: знание сохраняется надолго.

Навыковое (глубокое) — мозг интегрирует знание в действия.

Пример: вы начинаете говорить на языке без перевода.

Результат: знание становится частью вашей личности.

Настоящее ускоренное обучение работает именно на третьем уровне, где информация превращается в автоматический навык.

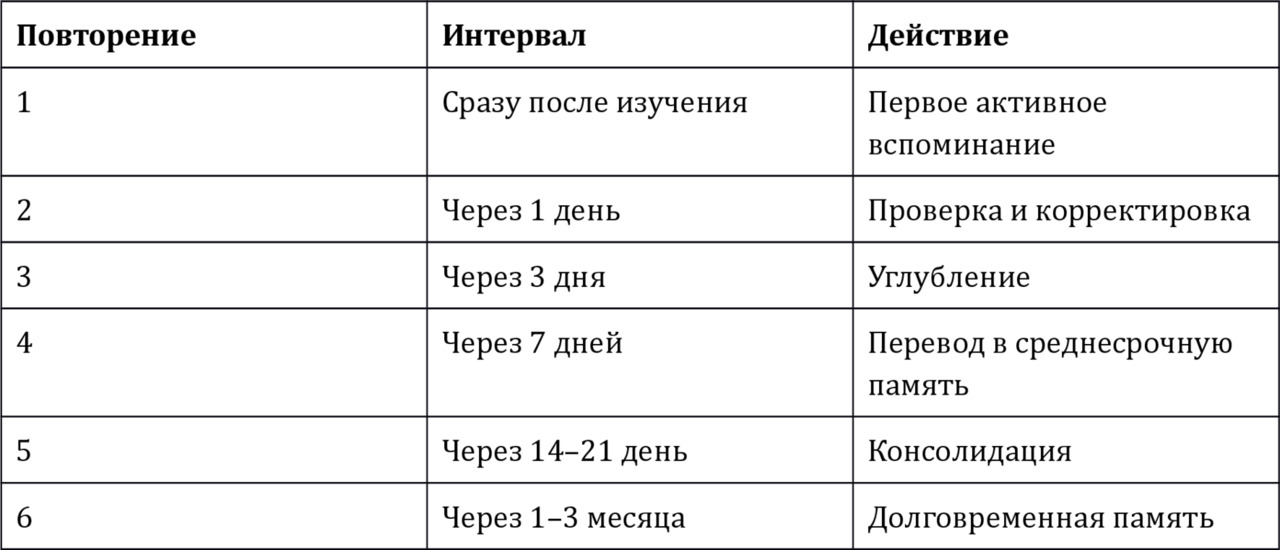

4. Почему повторение — мать учения (но не любое)

Когда вы повторяете информацию правильно — с интервалами и активацией разных контекстов, — мозг укрепляет нейронные пути.

Это называется интервальное повторение.

Если же вы просто перечитываете текст, не активируя память, мозг воспринимает это как «шум».

Чтобы запомнить, нужно не читать — вспоминать.

Именно процесс извлечения информации из памяти, а не заучивания, делает знание прочным.

5. Эмоции как усилитель запоминания

Каждое сильное чувство оставляет биохимический след. Адреналин, дофамин и норадреналин усиливают процессы закрепления.

Вот почему события, связанные с радостью, страхом или вдохновением, помнятся годами.

Мозг буквально «помечает» эмоции как маркеры важности.

Поэтому лучшая стратегия обучения — создавать эмоциональное вовлечение:

— удивление,

— интерес,

— элемент игры,

— личная значимость.

Чем живее вы учитесь, тем быстрее работает мозг.

6. Мозг учится через ошибки

Каждая ошибка — это сигнал для коррекции нейронных путей. Когда мы ошибаемся и анализируем причину, мозг перестраивает синаптические связи, усиливая правильные и ослабляя ложные.

Именно поэтому идеальные условия не учат. Учимся мы, когда допускаем ошибки, но не сдаёмся.

7. Сила сна в обучении

Во сне мозг не отдыхает — он пересобирает знания.

Информация, полученная днём, перемещается из кратковременной памяти в долговременную. Нейроны репетируют новые связи, словно повторяют выученный материал.

Без полноценного сна даже самые эффективные методики теряют смысл — мозг просто не закрепляет результат.

8. Главный вывод

Быстрое обучение — не магия и не врождённый талант.

Это умение строить связи, создавать контекст и активировать эмоции.

Мозг усваивает не слова, а смыслы. Не факты, а отношения между ними.

Но если мозг способен учиться так гибко, почему же не все становятся «гениями памяти»?

Ответ кроется в заблуждениях, которые окружили тему обучения.

Глава 3. Миф о «мгновенной памяти»

Представьте: вы прочитали книгу за вечер — и помните каждую строчку. Прослушали лекцию — и можете пересказать её слово в слово. Вы взглянули на страницу — и ваш мозг мгновенно «сфотографировал» текст.

Звучит как мечта, правда?

Миф о мгновенной памяти — один из самых устойчивых в истории человечества. С древности нас завораживала идея «совершенного ума», который запоминает всё без усилий. Но на деле, этот образ — иллюзия, порождённая желанием лёгкого пути.

1. Откуда взялся миф

История «фотографической памяти» началась в XX веке. В 1920-х психолог Адольф Йаври, наблюдая за студентами, предположил, что некоторые люди способны удерживать в сознании визуальные образы страниц с абсолютной точностью. СМИ быстро подхватили идею — и родился образ гения, который «видит» знания глазами.

Позже к этому добавились легенды о детях-вундеркиндах, героях комиксов и даже «суперсолдатах» с абсолютной памятью. Голливуд сделал остальное — и вот уже миллионы людей верят, что существует особый тип мозга, способный мгновенно впитывать информацию.

Но десятилетия исследований не нашли ни одного подтверждённого случая настоящей фотографической памяти. То, что мы видим у гениев и чемпионов по запоминанию, — не дар, а результат тренировки и специальных стратегий.

2. Как мозг действительно запоминает

Память — не камера и не жёсткий диск. Она работает как динамическая система, которая каждый раз перестраивается при обращении к воспоминанию.

Когда вы вспоминаете, вы создаёте воспоминание заново, а не просто «открываете файл». Поэтому любые детали могут исказиться.

Каждый раз мозг выбирает, что стоит хранить, а что можно стереть.

Он не запоминает всё подряд, потому что это было бы энергозатратно. Вместо этого мозг сохраняет смысл, суть, связи.

3. Почему «мгновенная память» невозможна

Мозг фильтрует, а не копирует.

Если бы мы действительно запоминали каждое слово, каждый звук и каждую деталь, мы бы сошли с ума от переизбытка информации. Эволюция научила мозг забывать, чтобы выживать.

Хранение требует времени.

Для закрепления информации нужны биохимические процессы: синтез белков, укрепление синапсов, перераспределение нейронных путей. Это не происходит мгновенно.

Знание без осмысления — бесполезно.

Даже если представить, что кто-то может «загрузить» всю книгу в память, без анализа она останется набором букв. Понимание требует времени и связей — а значит, скорости «в одно мгновение» не существует.

4. Иллюзия памяти у гениев

Люди с феноменальной памятью действительно существуют, но они не запоминают всё, а используют уникальные стратегии:

Ассоциации и образы. Они связывают информацию с визуальными и эмоциональными символами.

Мнемотехника. Превращают данные в истории, маршруты, сцены.

Смысловая структура. Они не помнят всё подряд, а выстраивают «скелет» знаний.

Например, чемпионы мира по запоминанию колод карт не «фотографируют» их, а мысленно превращают каждую карту в персонажа или предмет и размещают их в воображаемых локациях.

Это не магия — это нейропластичность в действии.

5. Почему миф вреден

Миф о мгновенной памяти опасен, потому что внушает ложные ожидания:

«Если я не запоминаю сразу — значит, я не умный».

«У меня плохая память, поэтому учёба не для меня».

«Гении рождаются, а не становятся».

В результате люди теряют мотивацию и перестают тренировать мозг.

Но память — это не врождённый талант, а гибкий навык, который можно развивать до невероятного уровня.

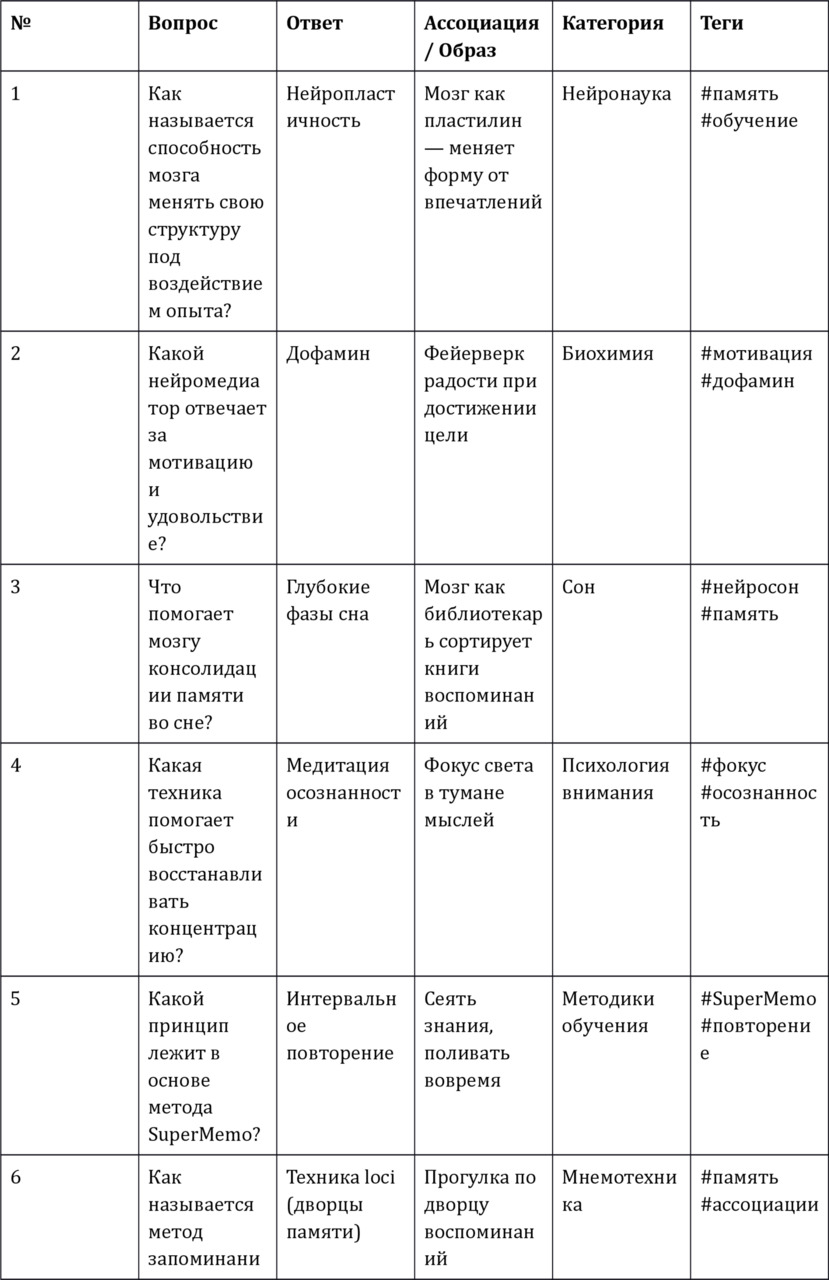

6. Настоящий секрет суперпамяти

Настоящая сила памяти — не в мгновенном запоминании, а в эффективной системе повторения, ассоциаций и эмоционального вовлечения.

Мозг не запоминает всё, но он способен восстанавливать нужное мгновенно, если правильно организованы нейронные связи.

Не нужно стремиться помнить всё — нужно уметь быстро восстанавливать нужное.

7. Ключевая идея главы

«Мгновенная память» — миф.

Мгновенное понимание — реальность.

Именно его и стоит развивать.

Когда вы осознаёте принципы, видите связи и чувствуете интерес — мозг работает на максимальной скорости.

Смысл ускоряет обучение лучше, чем любая иллюзия «фотопамяти».

Но если проблема не в памяти, то почему обучение всё же идёт медленно?

Глава 4. Почему привычки тормозят обучение

Мы привыкли считать привычки полезными. Они упрощают жизнь, экономят энергию и создают ощущение стабильности.

Но у этой медали есть и обратная сторона: именно привычки часто становятся главным врагом развития и быстрого обучения.

Чтобы понять, почему так происходит, нужно заглянуть в саму архитектуру мозга — туда, где живёт автоматизм.

1. Мозг — машина экономии энергии

Каждое новое действие требует огромных ресурсов: внимания, концентрации, анализа. Чтобы не «перегреться», мозг старается автоматизировать всё, что повторяется.

Как только вы делаете что-то одинаково несколько раз, управление этим процессом передаётся из префронтальной коры (зоны осознанных решений) в базальные ганглии — центр привычек.

Это экономит энергию, но делает нас предсказуемыми и инертными.

Мозг говорит: «Зачем думать, если можно делать по шаблону?»

Так формируется когнитивная лень — невидимый барьер на пути к новому.

2. Привычка = антипод обучения

Обучение — это создание новых нейронных связей, а привычка — закрепление старых.

Когда в поведении доминирует автоматизм, мозг перестаёт активно искать альтернативы.

Он работает в режиме автопилота: видит знакомое — реагирует привычно.

Привычка — это нейронная петля, которая закрывается сама на себя.

Например:

— Вы открываете телефон, чтобы «на минуту» посмотреть новости — и теряете полчаса.

— Вы учитесь новому языку, но каждый раз возвращаетесь к привычным словам.

— Вы пытаетесь освоить новую технологию, но действуете по старым шаблонам.

—

Результат один — развитие останавливается.

3. Нейрофизиология застоя

Когда привычка закрепляется, мозг усиливает конкретные синаптические связи.

Это хорошо для устойчивости, но плохо для гибкости.

Новые нейроны и синапсы формируются только тогда, когда вы сталкиваетесь с чем-то неизвестным, с чем мозг не знает, как поступить.

То есть обучение требует нестабильности, а привычки создают зону комфорта, где всё предсказуемо.

Чем комфортнее вы живёте, тем медленнее развивается мозг.

4. Когнитивная инерция: когда мозг не хочет меняться

Существует явление, называемое когнитивной инерцией — сопротивление новым моделям мышления.

Даже когда информация противоречит старым убеждениям, мозг склонен отвергать её, потому что изменение требует усилий.

Это особенно заметно у людей с сильными интеллектуальными привычками:

— они читают только знакомых авторов,

— мыслят одинаковыми шаблонами,

— ищут подтверждение уже существующим идеям.

Так рождается эффект «туннельного мышления», когда мир воспринимается только через призму привычного опыта.

5. Обучение начинается там, где привычка заканчивается

Чтобы мозг начал учиться, ему нужен сигнал неопределённости.

В момент, когда вы встречаете что-то новое, активируется дофаминовая система, которая буквально «включает режим любопытства».

Это биохимический триггер обучения.

Поэтому лучший способ разбудить мозг — делать то, что непривычно:

— учиться в новом формате (аудио, видео, движение),

— менять среду (новое место, новая музыка, новые люди),

— нарушать автоматизм (чистить зубы другой рукой, идти новым маршрутом).

Мозг реагирует на это как на вызов и начинает перестраивать нейронные сети.

6. Привычка безопасности против привычки роста

Есть два типа привычек:

Привычки безопасности — всё, что снижает риск, стабилизирует и успокаивает (однообразие, контроль, предсказуемость).

Привычки роста — то, что бросает вызов комфорту, требует адаптации и вызывает микростресс.

Первые делают жизнь спокойной, вторые — развивающей.

Если вы хотите «супермозг», нужно осознанно культивировать привычку к новизне.

7. Как перепрограммировать привычный мозг

Заметь автоматизм.

Половина силы привычки — в её невидимости. Начните отслеживать, когда вы действуете без осознания.

Внесите малую нестабильность.

Меняйте порядок действий, инструменты, контексты. Это активирует новые нейронные цепи.

Делайте сознательные ошибки.

Пробуйте то, что не гарантирует успеха. Ошибка — мощный стимул для нейропластичности.

Учитесь в микродозах.

Каждый день добавляйте по одной новой информации или технике. Постепенность делает изменения устойчивыми.

8. Главный вывод

Привычка — удобный костыль, но она же парализует развитие.

Чтобы стать быстрее, гибче, умнее, нужно нарушать автоматизм и учиться жить в состоянии любопытства.

Не бойтесь нового — бойтесь застыть в старом.

Но если привычки тормозят, то что помогает мозгу снова стать гибким и живым?

Ответ — в его способности перестраиваться и создавать новые нейронные пути.

Глава 5. Нейропластичность: ключ к быстрому обучению

Если бы мозг был просто машиной, он бы изнашивался с годами, терял функции и не мог меняться.

Но человеческий мозг — не механизм. Это живая вселенная, способная перепрограммировать себя.

Эта удивительная способность называется нейропластичностью — и именно она лежит в основе любого обучения, изменения привычек и личной эволюции.

1. Что такое нейропластичность

Нейропластичность — это способность мозга изменять свою структуру и функции под воздействием опыта, эмоций и новых знаний.

Когда вы учитесь новому, тренируетесь, медитируете или даже просто думаете по-другому — ваш мозг физически меняется.

Это не метафора.

Синапсы (соединения между нейронами) укрепляются, ветвятся и создают новые пути. Некоторые участки мозга утолщаются, другие активируются сильнее.

Буквально — каждая мысль и каждое действие переписывает ваш мозг.

«Мы становимся тем, о чём думаем и что делаем чаще всего.»

2. Мозг — не статичен, а динамичен

Ещё полвека назад учёные верили, что нейроны не восстанавливаются и мозг после детства «застывает» в окончательной форме.

Теперь мы знаем: это миф.

Нейропластичность активна в любом возрасте.

Да, с годами темп изменений может снижаться, но никогда не исчезает полностью.

Пожилые люди могут учить языки, осваивать технологии, играть на инструментах — и при этом их мозг буквально «омолаживается».

3. Как работает процесс перестройки

Когда вы осваиваете новое умение, мозг создаёт новую нейронную сеть.

Сначала — хаос и неуверенность.

Затем — временные связи между нейронами.

После повторений — связи становятся прочными, а действие превращается в навык.

Это напоминает тропинку в лесу:

первый шаг — трудный, путь заросший,

но если идти по нему снова и снова — появляется устойчивая дорога.

4. Три фактора, которые усиливают нейропластичность

Новизна.

Всё новое вызывает всплеск дофамина — гормона мотивации. Он сигнализирует мозгу: «Это важно! Запомни!»

Поэтому любопытство — не просто интерес, а нейрохимический ускоритель обучения.

Эмоции.

Эмоциональные состояния усиливают закрепление знаний. Радость, вдохновение, азарт создают прочные связи.

Страх или скука — наоборот, блокируют пластичность.

Фокус и повторение.

Нейроны соединяются только тогда, когда активируются вместе и многократно.

Без концентрации и регулярности новые связи просто не успевают закрепиться.

5. Ошибки — топливо роста

Интересно, что ошибки не мешают нейропластичности — они её активируют.

Когда вы совершаете ошибку и замечаете её, мозг получает «сигнал несоответствия» — это мощный стимул для перестройки.

Ошибка — не сбой системы, а способ сказать мозгу: «Пора обновиться».

Поэтому в обучении важно не избегать ошибок, а учиться работать с ними. Именно в моменты неудач растёт интеллект.

6. Среда, которая убивает нейропластичность

Нейропластичность — как мышца: если её не тренировать, она атрофируется.

Что мешает мозгу обновляться:

— монотонность,

— информационный шум без смысла,

— хронический стресс,

— недосып,

— отсутствие физических движений.

Когда жизнь превращается в рутину, мозг просто выключает режим обучения, переходя в экономичный режим «выживания».

7. Как активировать нейропластичность ежедневно

Меняйте привычные маршруты и рутины.

Даже простое «почистить зубы другой рукой» заставляет мозг строить новые связи.

Учите то, что вас пугает или кажется сложным.

Неизвестность — главный стимул роста.

Регулярно тренируйте внимание.

Медитация, дыхательные практики, концентрация на задаче — всё это укрепляет нейронные сети, связанные с фокусом.

Двигайтесь.

Физическая активность активирует рост новых нейронов в гиппокампе — центре памяти и обучения.

Создавайте эмоциональный контекст.

Учитесь через интерес, музыку, визуализацию, вдохновение — мозг запомнит быстрее.

8. Парадокс пластичности

Мозг способен меняться бесконечно, но он не меняется, пока вы не создаёте условия для изменений.

Каждое осознанное усилие, каждый момент любопытства, каждый маленький шаг за пределы привычного — это кирпичик в строительстве нового мозга.

Нейропластичность — это сила эволюции внутри вас.

9. Главное понимание

Быстро учится не тот, у кого «гениальный мозг», а тот, кто умеет включать нейропластичность:

— через новизну,

— через осознанность,

— через эмоцию,

— через действие.

Ваш мозг — не статичен. Он ждёт команду меняться.

Но если мозг способен обновляться всю жизнь, почему в детстве мы учимся быстрее?

Глава 6. Критические периоды мозга

Мозг — как оркестр, который учится играть всю жизнь. Но в разные периоды его развитие идёт по-разному: иногда он звучит мягко и восприимчиво, иногда — более устойчиво, но менее гибко.

Учёные называют эти особые промежутки критическими периодами — окнами, когда мозг особенно открыт к обучению, изменениям и восприятию мира.

1. Что такое критические периоды

Критический период — это время повышенной нейропластичности, когда мозг максимально чувствителен к опыту.

В эти фазы формируются базовые навыки, структуры и модели поведения, которые затем становятся фундаментом личности и восприятия.

У младенца, например, существует критический период для освоения языка, у подростка — для формирования социальной и эмоциональной саморегуляции, у взрослого — для развития стратегического мышления и самосознания.

«Всё, чему ты учишься в период открытых окон, становится твоей природой.»

2. Как мозг «закрывает окна»

После завершения критического периода пластичность данной области мозга снижается.

Не исчезает полностью, но требует гораздо больше усилий, чтобы изменить уже созданные нейронные сети.

Почему так происходит?

Потому что мозг стремится к стабильности. Он не может бесконечно перестраиваться — иначе мы бы никогда не закрепили ни одного навыка.

Поэтому по мере взросления включаются ингибирующие нейроны, которые как бы «успокаивают» чрезмерную активность синапсов.

Мозг говорит:

«Хватит учиться всему подряд. Теперь используй то, что знаешь.»

3. Примеры критических периодов

0–2 года — сенсорное восприятие. Формируется карта мира через зрение, слух, прикосновение.

2–7 лет — язык, моторика, базовые когнитивные структуры.

7–12 лет — социальное мышление, память, причинно-следственные связи.

Подростковый возраст — формирование идентичности, эмоционального интеллекта, эмпатии.

20–30 лет — развитие стратегического мышления, саморегуляции и способности к абстрактным моделям.

Каждый этап — как «строительный сезон» мозга, когда определённые навыки формируются с поразительной лёгкостью.

4. Можно ли «открыть окна» снова?

Да — и это одно из самых захватывающих открытий нейронауки.

Хотя классические критические периоды закрываются, мозг способен повторно активировать состояние пластичности при определённых условиях.

Вот как это возможно:

Сильный эмоциональный опыт.

Любовь, потеря, вдохновение, шок — такие состояния резко повышают уровень нейротрофинов, активируя перестройку синапсов.

Осознанное обучение и медитация.

Исследования показывают, что практики присутствия и концентрации способны «включать» участки мозга, отвечающие за гибкость и обучение, как в детстве.

Новый контекст и смена среды.

Когда вы попадаете в незнакомое окружение (новая культура, язык, работа), мозг вынужден перестроиться, и пластичность возрастает.

Физическая активность и нейрогенез.

Умеренные аэробные нагрузки способствуют выработке BDNF — белка, стимулирующего рост новых нейронов.

Новизна и игра.

Игровое мышление и экспериментирование пробуждают детскую любознательность — главный катализатор нейропластичности.

5. Почему важно знать свои «окна»

Когда мы понимаем, в каком состоянии находится наш мозг, мы можем использовать его ритмы эффективно.

Иногда люди пытаются «вбить» в себя знания в момент, когда мозг закрыт для восприятия — например, в состоянии усталости или стресса.

Результат: раздражение, забывчивость, ощущение, что «мозг не работает».

А иногда — наоборот — вдруг наступает период внутренней ясности, вдохновения, когда всё усваивается мгновенно. Это и есть временное открытие окна пластичности.

Умный ученик учится не только знаниям, но и ритмам собственного мозга.

6. «Второе детство» мозга

Многие великие люди — учёные, художники, предприниматели — умеют сознательно возвращаться в состояние нейронного детства: любопытства, открытости, готовности ошибаться.

Это не инфантильность, а осознанная стратегия.

Они создают вокруг себя пространство эксперимента, где мозг снова учится легко и быстро.

Так рождаются инновации, интуиция, творческие прорывы.

7. Практики для активации критических периодов

Меняйте обстановку. Даже короткое путешествие или работа в новом месте активирует зоны обучения.

Восстанавливайте режим сна. Глубокий сон — это естественный «перезапуск» нейропластичности.

Играйте и экспериментируйте. Пробуйте без цели — мозг запоминает лучше, когда ему интересно.

Развивайте эмоциональную вовлечённость. Всё, что связано с чувствами, проходит глубже в нейронные сети.

Учите языки. Это универсальный способ тренировать критические механизмы мозга.

8. Главный вывод

Критические периоды — это не «магические окна» детства, а принцип ритмического развития мозга.

Каждый человек может снова включить режим ускоренного обучения — если создаст внутренние и внешние условия для этого.

Пластичность — это не возраст, а состояние сознания.

Глава 7. Влияние сна на обучение

Сон — это не перерыв в работе мозга.

Это его главная мастерская, где знания закрепляются, связи укрепляются, а ненужная информация стирается.

Пока тело отдыхает, мозг превращается в трудолюбивого редактора, сортирующего, анализирующего и реструктурирующего всё, что вы узнали за день.

«Кто плохо спит, тот учится вхолостую.»

1. Сон как инструмент памяти

Когда вы что-то изучаете, нейроны начинают формировать новые связи — синапсы.

Но эти связи хрупкие, нестабильные, как след на воде.

Только во сне они закрепляются и превращаются в устойчивые нейронные сети.

Исследования показывают, что после хорошего сна человек запоминает до 40% больше информации, чем после ночи без сна.

Причина проста: во сне мозг повторяет и воспроизводит дневной опыт, словно прогоняя репетицию выученного.

Это явление называется синаптическая консолидация.

Ваш мозг, по сути, «переписывает» опыт из кратковременной памяти в долговременную.

2. Фазы сна и их роль

Сон делится на две ключевые фазы: медленный сон (NREM) и быстрый сон (REM).

Обе играют разные роли в обучении.

Медленный сон (NREM)

В этой фазе мозг «упорядочивает» факты, числа, тексты, алгоритмы.

Идёт структурирование и сортировка информации.

Это как если бы вы расставляли книги на полках в библиотеке по темам.

Быстрый сон (REM)

Здесь активируются эмоции, ассоциации и творческие центры.

Мозг начинает соединять несвязанные идеи, создавая новые инсайты.

Именно поэтому после сна часто приходит «озарение» или решение сложной задачи.

Интеллектуальная работа идёт во время бодрствования.

Творческая — во сне.

3. Когда обучение превращается в мусор

Недосып — главный убийца памяти.

Когда вы лишаете себя сна, мозг просто не успевает завершить консолидацию, и новая информация остаётся неоформленной.

Она буквально «вылетает в корзину».

Также нарушается работа глимфатической системы — внутренней «уборочной службы» мозга.

Без сна мозг не очищается от метаболических отходов, и это приводит к когнитивному туману, снижению внимания и забывчивости.

Недосып — это не экономия времени, а кража интеллекта.

4. Как сон влияет на концентрацию и скорость мышления

Сон — это топливо для префронтальной коры, отвечающей за внимание, логику, планирование и принятие решений.

Когда вы не спите достаточно, мозг словно работает «на разорванных проводах»:

— реакции замедляются,

— фокус рассеивается,

— ошибки растут,

— обучение идёт в десять раз медленнее.

Эксперименты показывают, что 17 часов бодрствования дают тот же эффект на внимание, что и 0,5 промилле алкоголя.

5. Мозг во сне «переигрывает день»

Нейроучёные с помощью ЭЭГ и МРТ наблюдали: во время сна мозг активирует те же нейронные цепи, что и при обучении.

Например, у музыканта, который днём играл на пианино, ночью активируются те же моторные области.

У студента, учившего слова, активен гиппокамп — центр памяти.

Мозг буквально «смотрит повтор» дня — но на ускоренной перемотке, сотни раз быстрее.

Вот почему после ночи с хорошим сном вы вдруг чувствуете, что что-то стало «яснее», даже если вчера было сложно.

6. Сколько сна нужно для суперобучения

Идеальная формула не одинакова для всех, но большинство исследований сходятся:

— Взрослому нужно 7–9 часов сна.

— Подросткам — 8–10 часов.

— Пожилым людям — около 7 часов, но с более глубокими фазами отдыха.

Главное — не просто количество, а качество сна: чередование фаз, отсутствие пробуждений и правильный режим.

Не количество часов решает, а глубина сна, в которой рождается интеллект.

7. Как улучшить качество сна

Вот практические шаги, чтобы превратить сон в мощный инструмент обучения:

Фиксируйте время отхода ко сну.

Мозг любит ритм. Ложитесь и вставайте в одно и то же время — даже в выходные.

Избегайте экранов за 1–2 часа до сна.

Синий свет снижает уровень мелатонина и мешает засыпанию.

Создайте ритуал «отключения».

Тёплый душ, дыхание 4–7–8, мягкий свет — сигнал телу, что пора переходить в альфа-ритм.

Проветривайте комнату.

Оптимальная температура для сна — 18–20° C.

Записывайте мысли перед сном.

Это освобождает оперативную память и предотвращает ночные «пережёвывания» проблем.

Не употребляйте кофеин после 14:00.

Его следы сохраняются до 8 часов и блокируют рецепторы сна.

Используйте короткий дневной сон (20–30 минут).

Это перезагружает нейросети, не нарушая ночной цикл.

8. Мозг любит спать на знаниях

Когда вы учитесь — засыпайте на информации.

Повторите материал, прочитайте конспект или представьте задачу перед сном.

Во сне мозг продолжит её «обрабатывать» и найдёт неожиданные решения.

Спи с мыслью, и утром проснёшься с идеей.

Так тренировались Эйнштейн, Менделеев и Эдисон. Они знали: сон — не конец процесса мышления, а его высшая стадия.

9. Главный вывод

Сон — это не роскошь, а ключевой компонент обучения.

Он соединяет хаос новых знаний в систему, очищает мозг от лишнего и питает его энергией для следующего дня.

Кто умеет спать осознанно, тот учится в два раза быстрее.

Потому что настоящий прогресс происходит не на лекциях и не за книгой, а во сне — когда мозг превращает информацию в мудрость.

Глава 8. Роль физической активности

Если мозг — это суперкомпьютер, то тело — его система охлаждения, питания и коммуникации.

Без движения мозг перегревается, замедляется и теряет способность усваивать новое.

Физическая активность — не просто способ поддерживать фигуру. Это нейробиологический ускоритель мышления, памяти и обучения.

«Когда тело двигается — мозг загорается.»

1. Мозг и тело — единая сеть

Долгое время считалось, что ум и тело существуют отдельно: мозг думает, тело выполняет.

Современная нейрофизиология доказала: это иллюзия.

Каждое движение, каждое сокращение мышцы влияет на активность мозга.

Когда вы двигаетесь:

— ускоряется кровоток,

— улучшается доставка кислорода к нейронам,

— активизируется выработка нейротрофинов (BDNF) — белков, которые способствуют росту и выживанию нейронов.

—

Фактически, каждая тренировка — это биохимическая «перезагрузка» мозга.

2. Почему без движения мозг деградирует

Сидячий образ жизни — один из главных факторов когнитивного упадка.

При отсутствии физической активности снижается уровень дофамина и серотонина, ухудшается настроение и концентрация.

А нейроны начинают терять связи, потому что мозг не получает стимулов для обновления.

Исследования показывают:

— люди, ведущие активный образ жизни,

— запоминают информацию на 20–40% лучше,

— быстрее переключают внимание,

— дольше сохраняют когнитивную молодость.

Движение — это не спорт. Это естественное состояние мозга, эволюционно созданного для поиска, охоты, исследования.

3. Как физическая активность усиливает обучение

Физическая нагрузка активирует гиппокамп — зону мозга, отвечающую за память и пространственное мышление.

Во время умеренных упражнений уровень BDNF повышается,

а это — топливо для нейропластичности, способности мозга формировать новые связи.

Также активируется префронтальная кора — центр внимания и самоконтроля.

Поэтому после тренировки вы чувствуете ясность, сосредоточенность и прилив энергии.

Мозг буквально переходит в режим максимальной обучаемости.

4. Механизмы действия

Вот как физическая активность помогает учиться быстрее:

Улучшает кровоснабжение мозга.

Больше кислорода — выше энергетика нейронов.

Стимулирует нейрогенез.

В гиппокампе появляются новые нейроны, которые быстро включаются в сети памяти.

Регулирует гормоны.

Уровень кортизола (стресса) снижается, а дофамин и серотонин растут —

это создаёт оптимальное состояние для концентрации.

Улучшает сон.

Физически активные люди засыпают быстрее и глубже, а значит — лучше закрепляют знания.

Повышает мотивацию.

После тренировки мозг получает «наградный коктейль» эндорфинов и дофамина,

что усиливает желание действовать и учиться дальше.

5. Лучшие виды активности для мозга

Не каждая нагрузка одинаково полезна.

Научные исследования выделяют несколько видов движений, которые особенно усиливают когнитивные функции:

Аэробные тренировки (ходьба, бег, плавание, велосипед).

Повышают кровоток, выработку BDNF и устойчивость внимания.

Йога и цигун.

Улучшают взаимодействие между полушариями, развивают баланс и осознанность.

Танцы.

Укрепляют связи между моторной и сенсорной системами, стимулируют креативность.

Боевые искусства.

Развивают реакцию, концентрацию, самоконтроль и интуитивное принятие решений.

Ходьба на свежем воздухе.

Простая, но мощная практика: даже 20 минут быстрой ходьбы повышают активность гиппокампа.

Неважно, бегаете ли вы марафон или просто танцуете на кухне —

если тело движется, мозг учится.

6. Когда учиться — до или после тренировки?

Перед обучением лёгкая разминка (10–15 минут кардио) помогает активировать мозг, улучшить концентрацию.

После тренировки идёт пик выработки BDNF — идеальное время для запоминания и чтения новой информации.

Поэтому идеальный сценарий:

10 минут движения → обучение → короткий отдых → повторение.

Это золотая формула «физико-когнитивного цикла».

7. Движение как форма медитации

Физическая активность может быть не только нагрузкой, но и медитативным состоянием.

Во время монотонных движений (ходьба, плавание, бег) мозг переходит в альфа-ритм,

в котором идеи всплывают естественно, без усилия.

Недаром великие мыслители — от Ницше до Стива Джобса — принимали решения во время прогулок.

Они интуитивно знали: движение освобождает мышление.

8. Как встроить движение в повседневность

Чтобы физическая активность стала частью обучения, не нужно превращать жизнь в спортзал.

Главное — ритмичность и регулярность.

Вот несколько простых привычек:

— Делайте 5-минутные «мозговые перерывы» — разминка каждые 60–90 минут работы.

— Используйте лестницу вместо лифта.

— Ходите пешком, разговаривая по телефону.

— Практикуйте «прогулочные размышления» — решайте задачи в движении.

— Ставьте цель 7–10 тысяч шагов в день.

Мозг не различает тренировку и активность —

для него любая форма движения — сигнал: «Жизнь идёт, учись, адаптируйся!»

9. Главный вывод

Физическая активность — это не дополнение к обучению.

Это необходимое условие его эффективности.

Двигаясь, вы буквально ускоряете обмен нейронной информацией,

а значит — учитесь в разы быстрее и глубже.

Активное тело создаёт активный ум.

Тот, кто двигается — растёт.

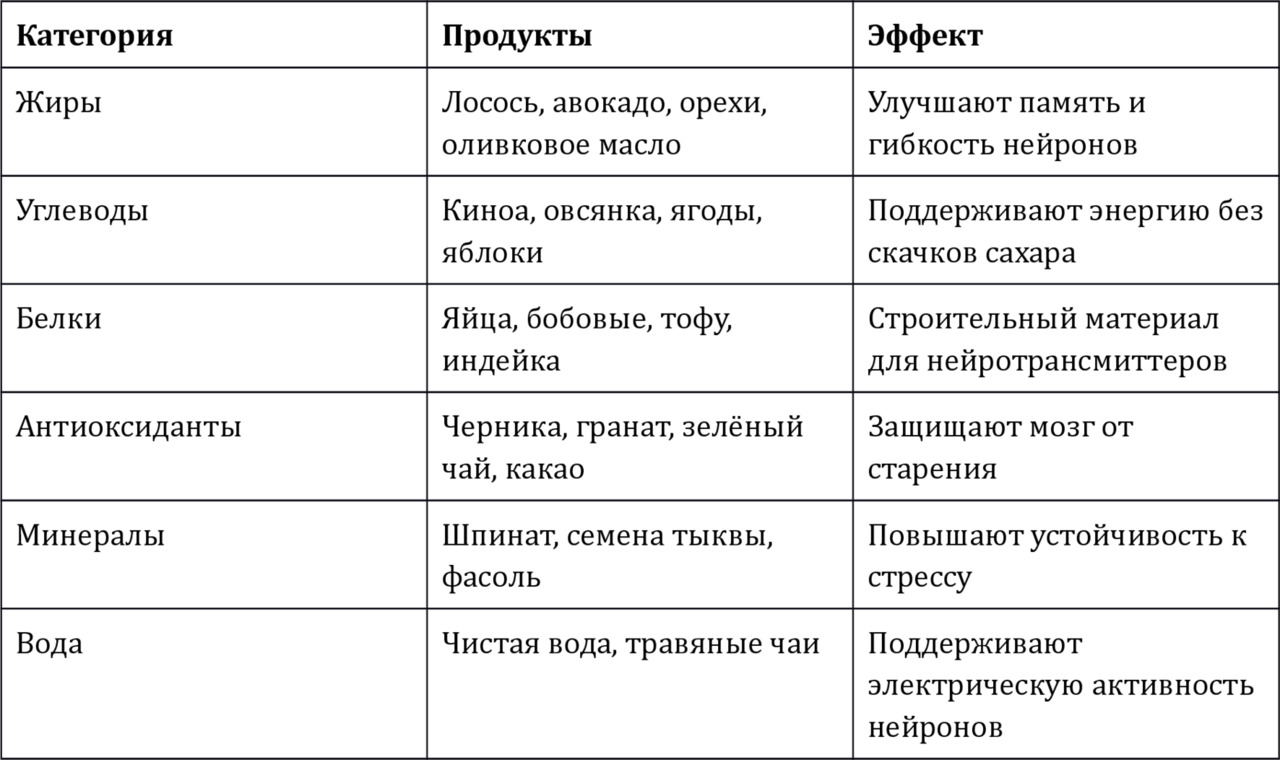

Глава 9. Питание и когнитивные функции

Мозг — это не абстрактная энергия, а биологический орган, которому нужны конкретные вещества, чтобы мыслить, запоминать и творить.

Он весит всего около 2% от массы тела, но потребляет до 25% всей энергии.

Каждая мысль, каждое решение, каждый нейронный импульс — это химическая реакция, требующая топлива.

«Ты — то, что ест твой мозг.»

1. Почему питание влияет на интеллект

Наши когнитивные способности напрямую зависят от биохимии мозга.

Если не хватает питательных элементов — падает скорость реакции, внимание и способность к обучению.

Мозг особенно чувствителен к уровню глюкозы, жиров, витаминов группы B, магния и омега-3 жирных кислот.

Когда этих веществ не хватает, нейроны работают с перебоями, синапсы не формируются, а настроение и мотивация падают.

Питание — это не просто еда, это программирование нейронных процессов.

2. Мозг и энергия

Мозгу нужен постоянный поток энергии, но не любой.

Сладости дают краткий всплеск глюкозы, за которым следует резкое падение концентрации.

А сложные углеводы, белки и жиры обеспечивают устойчивое питание нейронов.

Идеальная формула питания для мозга — медленное, стабильное высвобождение энергии.

Вот почему завтрак с овсянкой, орехами и фруктами эффективнее, чем кофе с булочкой.

Мозг не любит качели — ему нужен ровный поток топлива.

3. Строительный материал для нейронов

Нейроны состоят в основном из жиров.

Без полезных жиров (особенно омега-3) мембраны клеток становятся менее гибкими,

а сигналы между нейронами — медленнее.

Вот почему регулярное употребление:

— жирной рыбы (лосось, сардины, скумбрия),

— льняного и чиа-семян,

— грецких орехов — напрямую связано с улучшением памяти и концентрации.

—

Омега-3 — это Wi-Fi мозга: без него сигнал обрывается.

4. Витамины и микроэлементы для ума

Некоторые вещества играют ключевую роль в работе мозга:

Витамины группы B (B6, B9, B12) — участвуют в выработке нейротрансмиттеров (дофамин, серотонин, ацетилхолин).

Дефицит вызывает усталость, тревожность и проблемы с памятью.

Магний — расслабляет нейроны, регулирует уровень стресса и улучшает сон.

Его нехватка снижает внимание и повышает раздражительность.

Цинк и железо — участвуют в передаче сигналов и формировании миелиновой оболочки.

Витамин D — влияет на настроение и когнитивную гибкость. Без него падает мотивация и замедляется мышление.

Когда не хватает питательных веществ, мозг не глупеет — он просто засыпает.

5. Вода — забытейший нейростимулятор

Даже лёгкое обезвоживание (всего 2%) снижает концентрацию и когнитивную точность.

Мозг на 75% состоит из воды — и реагирует на её недостаток мгновенно: усталость, туман в голове, головные боли.

Пейте регулярно, не дожидаясь жажды.

Оптимально — 30 мл воды на 1 кг веса в день.

Умный человек не только читает, но и пьёт.

6. Влияние сахара и «мусорной еды»

Мозг действительно любит глюкозу — но ненавидит её избыток.

Сладости, фастфуд и переработанные продукты вызывают воспаление, оксидативный стресс и мешают работе нейромедиаторов.

Со временем это приводит к «метаболическому выгоранию» мозга — падает память, настроение и способность концентрироваться.

Каждый раз, когда ты выбираешь сахар вместо орехов,

ты выбираешь мгновенный кайф вместо долгосрочного интеллекта.

7. Диеты для мозга

Некоторые пищевые подходы доказали свою эффективность для когнитивных функций:

Средиземноморская диета

Основана на рыбе, оливковом масле, овощах, орехах, цельнозерновых.

Снижает риск деменции и улучшает память.

MIND-диета (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay)

Разработана специально для мозга.

Сочетает принципы здорового питания с акцентом на зелень, ягоды и бобовые.

Интервальное питание (16:8)

Умеренный голод активирует аутофагию — процесс очистки клеток и обновления нейронов.

Мозг любит чистую, простую и живую еду. Всё остальное — шум.

8. Продукты для суперобучения

Вот список «когнитивного меню»:

Нейронаука будущего начинается на кухне.

9. Психология питания и обучение

То, как вы едите, влияет на то, как вы думаете.

Быстрая еда в спешке активирует стрессовую реакцию — кровь уходит из мозга в мышцы, и концентрация падает.

А осознанное питание, в спокойствии и с благодарностью, включает парасимпатическую систему —

режим восстановления и поглощения знаний.

Ешь медленно — думай быстро.

10. Главный вывод

Питание — это нейрохимия обучения.

Каждый приём пищи либо укрепляет, либо разрушает ваши когнитивные способности.

Чтобы мозг работал как супермозг, ему нужно не больше усилий, а лучшее топливо:

— цельные продукты,

— здоровые жиры,

— достаток воды,

— минимум сахара и стресса.

Ум не живёт в вакууме. Он живёт в теле — и питается тем, чем питается ты.

Глава 10. Мозг и гормоны: как стресс и радость влияют на запоминание

Мозг — это не просто набор нейронов и электрических импульсов.

Это биохимическая лаборатория, где каждую секунду миллионы молекул передают сигналы, усиливают эмоции, формируют воспоминания и влияют на то, насколько мы восприимчивы к знаниям.

Главные «дирижёры» этой внутренней симфонии — гормоны.

Они определяют, будем ли мы учиться легко и вдохновенно или застрянем в тревоге и забывчивости.

1. Гормоны — невидимые регуляторы памяти

Каждое состояние — радость, страх, усталость или вдохновение —

имеет свой гормональный профиль.

Гормоны действуют как переключатели режимов мозга:

они могут открывать доступ к памяти, концентрации и творчеству —

или, наоборот, блокировать эти способности.

Гормоны — это язык, на котором тело разговаривает с мозгом.

2. Кортизол: гормон стресса и забывчивости

Когда мы испытываем стресс, в кровь выбрасывается кортизол.

Он мобилизует энергию, ускоряет пульс и делает нас внимательнее к угрозе.

Но если стресс длится слишком долго, кортизол начинает разрушать нейронные связи в гиппокампе — зоне памяти и обучения.

Хронический стресс приводит к тому, что:

— ухудшается концентрация,

— снижается способность запоминать,

— искажается восприятие времени,

— повышается тревожность.

Кортизол полезен, когда спасает.

Вредит, когда живёт с тобой постоянно.

Чтобы снизить уровень кортизола:

— нормализуйте сон,

— уменьшите кофеин,

— добавьте дыхательные практики,

— чаще бывайте на солнце и двигайтесь.

3. Дофамин: гормон мотивации и обучения

Если кортизол — сигнал опасности, то дофамин — сигнал интереса.

Он активируется, когда мы ожидаем награды или испытываем удовольствие от прогресса.

Каждый раз, когда вы чувствуете «о, получилось!»,

в мозгу вспыхивает дофаминовый заряд — и усиливается нейронная связь.

Именно дофамин делает обучение самоподкрепляющимся процессом:

чем больше вы радуетесь успеху, тем легче запоминаете новое.

Дофамин растёт, когда вы:

— учитесь небольшими шагами,

— ставите понятные цели,

— отмечаете каждый прогресс,

— чередуете труд и удовольствие.

Обучение — это не труд, а серия дофаминовых вспышек радости от познания.

4. Серотонин: гормон устойчивости и уверенности

Серотонин отвечает за чувство спокойствия, удовлетворённости и внутреннего равновесия.

Когда его уровень стабилен, мозг открыт к обучению:

человек уверен, расслаблен и восприимчив к новому.

Но при низком уровне серотонина:

— снижается самооценка,

— растёт тревожность,

— усиливается перфекционизм,

— память становится фрагментарной.

Повысить серотонин помогают:

— солнечный свет,

— физическая активность,

— продукты с триптофаном (бананы, орехи, индейка, яйца),

— благодарность и позитивные социальные связи.

Серотонин — это не про счастье. Это про внутренний фундамент, на котором счастье строится.

5. Окситоцин: гормон доверия и обучения через общение

Когда человек чувствует себя в безопасности и принятии,

в организме повышается уровень окситоцина — гормона близости и эмпатии.

Это важно, потому что мозг учится лучше в атмосфере доверия.

Вот почему хорошие преподаватели и наставники всегда создают эмоционально тёплую среду.

Тогда мозг перестаёт защищаться и начинает впитывать информацию.

Там, где есть доверие, есть рост.

6. Адреналин: ускоритель концентрации

Адреналин — это «турборежим» мозга.

Он выделяется, когда нужно действовать быстро, запомнить важное, спастись или победить.

В умеренных дозах он усиливает внимание и скорость реакции.

Именно поэтому обучение в динамике — игры, соревнования, дедлайны —

повышает вовлечённость и запоминание.

Но если адреналин становится хроническим —

мозг истощается, и внимание превращается в тревогу.

7. Эндорфины: гормоны радости и вдохновения

Эндорфины вырабатываются, когда нам приятно — во время движения, смеха, музыки, творчества, любви.

Они снимают боль и активируют центры удовольствия, делая обучение ассоциативно позитивным.

Учиться с удовольствием — значит учиться эффективно.

Вот почему игра, юмор и радость — мощнейшие инструменты педагогики.

Когда мы смеёмся, наш мозг буквально открывается к новым связям.

8. Гормональный баланс как условие нейропластичности

Нейропластичность — способность мозга к перестройке —

работает лучше всего при гормональном равновесии.

Когда мы в спокойном, вдохновлённом и доверительном состоянии,

нейроны активно образуют новые связи.

Но при хроническом стрессе или эмоциональном выгорании

нейропластичность резко снижается — мозг становится «ригидным».

Чтобы мозг учился, тело должно чувствовать безопасность.

9. Практики гормонального баланса

Утренний свет — запускает серотонин и дофамин.

Физическая активность — снижает кортизол, повышает эндорфины.

Благодарность — активирует серотонин и окситоцин.

Маленькие победы — повышают дофамин.

Творчество — усиливает нейропластичность и эндорфины.

Регулярный сон — восстанавливает гормональные циклы.

Радость — это не просто эмоция. Это биохимический доступ к высшему уровню мышления.

10. Вывод

Гормоны — это мост между телом и сознанием.

Они делают обучение не механическим, а живым процессом.

Когда вы управляете своими состояниями,

вы не просто становитесь спокойнее —

вы создаёте идеальную внутреннюю среду для глубокого запоминания, концентрации и творчества.

Мозг учится не тогда, когда ему приказали,

а тогда, когда ему хорошо.

Раздел II. Подготовка мозга к суперскорости

Глава 11. Оптимизация сна

Быстрое обучение начинается не с новых технологий и не с сверхметодов запоминания,

а с самого простого и древнего инструмента мозга — сна.

Сон — это не отдых от жизни. Сон является частью обучения.

Он не просто восстанавливает энергию, а буквально переписывает мозг,

перенося знания из кратковременной памяти в долговременную.

Если вы хотите ускорить мышление, повысить концентрацию и запоминать с первого раза — начать нужно именно со сна.

1. Почему сон — фундамент «супермозга»

Во сне мозг не отключается — он работает.

Причём работает более организованно, чем днём:

сортирует информацию, полученную за день,

удаляет мусор и несущественные детали,

укрепляет нейронные связи, связанные с важным опытом,

создаёт новые ассоциативные цепочки, соединяя казалось бы несвязанные идеи.

Сон — это процесс «файловой систематизации» сознания.

Когда вы спите правильно, мозг не просто отдыхает — он обучается сам.

2. Стадии сна и их роль в обучении

Сон делится на две большие фазы — медленноволновую (NREM) и быструю (REM).

Каждая из них по-своему важна для обучения:

Медленноволновой сон (глубокий):

Происходит укрепление фактов, терминов, логических структур —

то есть декларативной памяти.

Здесь знания «укладываются по полочкам».

Фаза REM (быстрый сон, сновидения):

Активируется творческая интеграция: мозг связывает несвязанные идеи,

формирует интуитивные решения и создаёт инсайты.

Именно поэтому утренние озарения — не миф, а биохимический факт.

Глубокий сон — это архив. REM — это лаборатория творчества.

3. Что происходит, если вы не досыпаете

Даже одна ночь без сна снижает:

— концентрацию на 30%,

— скорость реакции на 25%,

— способность к запоминанию на 40%.

Хроническое недосыпание буквально отключает гиппокамп,

зону, отвечающую за формирование новых воспоминаний.

Это значит, что можно читать, слушать, учиться —

но мозг просто не запишет полученные данные.

Учёба без сна — это как попытка сохранить файл без кнопки «сохранить».

4. Оптимальная продолжительность сна

Для большинства взрослых идеальна длительность — 7–9 часов.

Но важна не только длина, а качество циклов.

Полный цикл сна длится около 90 минут.

Чтобы проснуться бодрым, важно завершить цикл, а не прервать его на середине.

Идеальная формула: 7,5 часов (5 циклов × 90 минут).

5. Биоритмы и сила привычки

Мозг любит ритм.

Когда вы ложитесь и встаёте в одно и то же время,

он начинает сам выделять нужные гормоны — мелатонин и серотонин —

в нужный момент суток.

Это улучшает:

— качество сна,

— ясность утром,

— настроение и концентрацию днём.

Умный мозг начинается с дисциплины сна.

6. Подготовка ко сну: вечерний ритуал

Чтобы активировать нужные биохимические процессы,

создайте ритуал отключения.

Это сигнал мозгу: «Всё, пора чистить файлы».

Что помогает:

Мягкий свет и отсутствие экранов за 1–2 часа до сна.

Дыхание 4-7-8 — замедляет сердечный ритм и снижает кортизол.

Тёплый душ или ванна — расслабляет мышцы, активирует парасимпатику.

Журнал благодарности — снижает тревожность, стабилизирует эмоции.

Медитация или чтение — переводят мозг в альфа-состояние покоя.

7. Микросон и дневной отдых

Короткий сон 10–20 минут днём (power nap)

может восстановить внимание и повысить продуктивность на 2–3 часа.

Главное — не спать дольше 30 минут, чтобы не войти в фазу глубокого сна,

иначе проснётесь разбитым.

Микросон — это «перезагрузка» для нейронных сетей.

8. Биохимия сна: мелатонин и гликоген мозга

Во время сна повышается уровень мелатонина,

который не только регулирует циркадные ритмы,

но и является мощным антиоксидантом, защищающим нейроны.

Также во сне восстанавливаются запасы гликогена —

топлива для мозговой активности.

Без достаточного сна мозг буквально голодает.

9. Оптимизация сна для обучения

Чтобы ваш мозг обучался в полную силу:

Ложитесь и вставайте в одно и то же время.

Избегайте экранов и яркого света вечером.

Поддерживайте темноту и прохладу в спальне (18–20° C).

Не ешьте тяжёлую пищу за 3 часа до сна.

Используйте ритуал расслабления.

Спите без будильника, если возможно — мозг сам выберет идеальный момент пробуждения.

10. Главное правило

Чтобы учиться быстро — сначала нужно спать глубоко.

Мозг не ускорится без отдыха,

так же как компьютер не обновится без перезагрузки.

Хороший сон — это первое и главное условие сверхобучения.

Глава 12. Медитация и фокусировка

Чтобы мозг работал на сверхскорости, ему нужно не больше стимулов, а больше тишины.

Современный человек перегружен — уведомления, новости, разговоры, шум, постоянная ментальная суета.

Именно поэтому способность фокусироваться сегодня ценится больше, чем память или интеллект.

Медитация — это не мистический ритуал, а тренировка внимания,

навык, который переводит мозг из режима хаоса в состояние ясности.

Это как нажать кнопку «очистить кэш» — и освободить ресурсы для обучения, креатива и запоминания.

1. Почему фокусировка — главный навык XXI века

Когда внимание рассеяно, мозг не может эффективно кодировать информацию.

Каждое отвлечение — это сброс нейронной активности и потеря до 20 секунд концентрации.

Если таких отвлечений сотни в день, мозг просто не имеет шанса углубиться в задачу.

Фокус — это новая валюта мышления.

Кто умеет управлять вниманием — управляет своими результатами.

Медитация помогает выработать когнитивную устойчивость — способность оставаться в фокусе, даже когда мир вокруг шумит.

2. Как медитация меняет мозг

Нейронаука давно доказала: регулярная медитация изменяет структуру мозга.

Исследования показывают, что у практикующих:

утолщается префронтальная кора — зона концентрации и самоконтроля,

уменьшается активность миндалины — центра страха и тревоги,

увеличивается связь между нейронными сетями внимания и памяти,

растёт плотность серого вещества в гиппокампе.

Мозг становится спокойнее, гибче и продуктивнее.

Это идеальное состояние для обучения, когда ум открыт, но не перегружен.

Медитация — это фитнес для внимания.

3. Что происходит во время медитации

Когда вы садитесь в тишине и наблюдаете дыхание или мысли,

мозг постепенно переходит из бета-ритма (напряжённое мышление) в альфа и тета-ритмы — состояния расслабленного фокуса.

В этот момент:

— снижается уровень кортизола,

— увеличивается приток кислорода к мозгу,

— активируется парасимпатическая нервная система,

— восстанавливаются нейрохимические ресурсы.

Проще говоря:

ум отдыхает, но не спит; тело расслаблено, но мозг активен.

Это и есть идеальный режим для запоминания и творческого мышления.

4. Фокусировка против многозадачности

Многозадачность — иллюзия.

Мозг не может держать фокус на нескольких процессах одновременно, он просто быстро переключается между ними, теряя энергию.

Каждое переключение — это «налог» на внимание.

Фокусировка же, напротив, экономит энергию и направляет её на одну цель.

Концентрация — это не напряжение, а присутствие.

5. Виды медитации для мозга

Существует десятки техник, но все они направлены на одно — развитие осознанности и удержание внимания.

Вот несколько, наиболее полезных для когнитивного ускорения:

Медитация на дыхание (Mindful Breathing)

Просто наблюдайте вдох и выдох.

Это тренирует удержание фокуса и возвращение внимания, если вы отвлеклись.

Сканирование тела (Body Scan)

Проходите вниманием по телу от головы к ногам.

Помогает расслабить напряжение и восстановить контакт «мозг — тело».

Медитация концентрации (Focused Attention)

Выбираете объект — звук, мантру, точку — и удерживаете внимание на нём.

Каждый раз, когда ум отвлекается, мягко возвращаете фокус.

Медитация осознанности (Open Awareness)

Не концентрируйтесь на чём-то одном, просто наблюдайте всё, что происходит — дыхание, звуки, мысли.

Это развивает когнитивную гибкость — способность не теряться в потоке стимулов.

Медитация визуализации

Используйте образы, например, представьте, как ваш мозг «светится» и работает быстрее.

Это активирует зоны воображения и улучшает память через нейроассоциации.

6. Практика для начала

Упражнение «3 минуты фокуса»:

Сядьте удобно.

Сконцентрируйтесь на дыхании.

Считайте вдохи от 1 до 10, потом обратно.

Если отвлеклись — начните заново.

Всего три минуты в день дают эффект через неделю:

улучшается память, снижается тревожность, повышается устойчивость внимания.

7. Эффект «ментального зума»

После нескольких недель регулярной практики мозг начинает действовать как линза:

он способен «приближать» нужную задачу и блокировать лишнее.

Это состояние называют потоком фокуса — когда вы учитесь, работаете или создаёте,

а время будто исчезает.

Фокус — это не ограничение, а освобождение от лишнего.

8. Медитация и скорость обучения

Учёные из Гарварда доказали: 20 минут осознанности перед учёбой

повышают скорость усвоения новой информации на до 30%,

а долговременную память — на 40%.

Причина проста: мозг учится не от количества информации,

а от качества внимания, с которым она воспринята.

Внимание — это фильтр, через который проходит всё обучение.

9. Советы для ежедневной практики

Начните с 5 минут утром или вечером.

Используйте таймер или приложение без уведомлений.

Медитируйте в одно и то же время — создайте привычку.

Не оценивайте результат — просто наблюдайте.

После медитации записывайте, что чувствуете — это укрепляет связь сознания и осознанности.

10. Главное правило

Медитация — это не пауза в развитии.

Это момент, когда мозг получает силу для ускорения.

Через фокусировку мы учим мозг быть острым, спокойным и целенаправленным.

А без этого невозможен ни супермозг, ни быстрое обучение, ни творческое мышление.

Глава 13. Дыхательные техники для мозга

(Как кислород открывает сверхспособности нейронов)

Введение. Когда дыхание становится топливом интеллекта

Каждая мысль, идея и воспоминание — это результат электрических импульсов между миллиардами нейронов.

Но мало кто задумывается, что скорость и качество этих импульсов напрямую зависят от дыхания.

Кислород — это главный «энергетический код» мозга.

Он участвует в производстве аденозинтрифосфата (АТФ) — универсальной валюты клеточной энергии.

Без него нейроны начинают буквально «гаснуть», а концентрация, память и мотивация падают.

Когда мы дышим поверхностно (что свойственно большинству людей),

в мозг поступает всего 60–70% кислорода от возможного объёма.

Мозг воспринимает это как стресс, активирует выработку кортизола,

и вместо фокуса мы получаем тревогу, усталость и хаос мыслей.

Глубокое дыхание — это прямая линия между телом и сознанием.

Оно способно включить скрытые резервы мозга и перевести его в состояние суперфокуса.

1. Наука дыхания: как воздух влияет на мозг

Мозг потребляет около 20% всего кислорода организма,

несмотря на то, что его масса составляет лишь 2% от веса тела.

Когда уровень кислорода в крови падает,

снижается активность префронтальной коры — зоны логики, планирования и самоконтроля.

А вот миндалина, наоборот, становится гиперактивной — мы чувствуем тревогу и раздражение.

Правильное дыхание:

— повышает уровень оксигенации крови,

— снижает уровень углекислого газа (СО₂) до оптимума,

— улучшает работу сосудов и микроциркуляцию мозга,

— стимулирует блуждающий нерв — ключ к спокойствию и концентрации,

— нормализует баланс гормонов стресса и дофамина.

—

В результате мозг начинает работать как точно настроенный механизм — быстрее, чище и с большей выносливостью.

2. Дыхание и нервная система

Человеческое дыхание напрямую связано с вегетативной нервной системой:

быстрые, поверхностные вдохи активируют симпатическую систему (стресс, мобилизация),

глубокие, медленные выдохи активируют парасимпатическую (расслабление, восстановление).

Контролируя дыхание, мы буквально управляем своим состоянием.

Это — один из немногих физиологических процессов,

где человек может сознательно регулировать то, что обычно происходит автоматически.

Дыхание — это пульт управления мозгом.

3. Нейропластичность дыхания

Каждый осознанный вдох — это стимул для нейронных связей.

Медленные дыхательные практики активируют таламус и префронтальную кору,

что улучшает обработку сенсорных сигналов и способность к обучению.

Когда дыхание становится ровным и глубоким,

мозг получает ритмические импульсы, синхронизирующие работу разных его зон —

от лимбической системы до неокортекса.

Это как оркестр, который начинает играть в унисон.

4. Основные дыхательные техники для стимуляции мозга

1. Когнитивное дыхание 4–4–4 (дыхание квадратом)

Простая, но мощная техника, которая стабилизирует внимание.

Как выполнять:

Вдох — 4 секунды

Задержка — 4 секунды

Выдох — 4 секунды

Пауза — 4 секунды

Повторите 10 циклов.

Мозг постепенно синхронизируется, снижается тревожность,

повышается концентрация и «когнитивная чёткость».

Используйте перед учёбой, чтением или важной встречей.

2. Энергетическое дыхание (Капалабхати)

Из древней йогической практики, активизирует мозг и повышает уровень энергии.

Как выполнять:

Сделайте глубокий вдох.

Серия коротких, мощных выдохов через нос (живот резко втягивается).

30–50 выдохов, затем глубокий вдох и задержка на 10 секунд.

Это дыхание насыщает мозг кислородом,

повышает уровень дофамина и норадреналина — гормонов бодрости и фокуса.

Через 1–2 минуты вы почувствуете прилив энергии и ясность мыслей.

3. Дыхание когерентности (6 дыханий в минуту)

Научно доказано, что дыхание со скоростью 5–6 циклов в минуту

вводит организм в состояние сердечно-мозговой синхронизации.

Как выполнять:

Вдох — 5 секунд

Выдох — 5 секунд

Дышите спокойно 5 минут

Мозг и сердце начинают работать синхронно,

частота сердечных сокращений стабилизируется,

повышается внимание и эмоциональный интеллект.

Это идеальная техника для успокоения перед экзаменом, публичным выступлением или важным решением.

4. Дыхание «Огня внимания»

Это авторская техника, разработанная для стимуляции нейронной активности.

Как выполнять:

Вдохните глубоко на 3 секунды.

На выдохе визуализируйте, как «огонь света» проходит по позвоночнику вверх к голове.

Представьте, как мозг вспыхивает ярким светом — символ активации.

Повторите 7 раз.

Такая визуализация активирует одновременно дыхательный и ассоциативный контуры мозга,

что усиливает память и творческое мышление.

5. Альтернативное дыхание (Нади Шодхана)

Техника балансирует левое и правое полушария мозга.

Как выполнять:

Закройте правую ноздрю, вдохните через левую.

Закройте левую, выдохните через правую.

Затем вдохните через правую, выдохните через левую.

Повторите 10 циклов.

Эта практика восстанавливает когнитивный баланс,

снижает уровень стресса и улучшает межполушарное взаимодействие —

то есть повышает креативность и логическую гибкость.

5. Биохимия вдоха и выдоха

Во время глубокого дыхания активируется выработка азота оксида (NO) —

молекулы, расширяющей сосуды и улучшающей кровоснабжение мозга.

Также растёт уровень гамма-ритмов —

нейроосцилляций, связанных с состоянием осознанности и быстрого мышления.

Каждый осознанный вдох — это микроподзарядка мозга.

6. Ошибки при дыхательных практиках

Слишком сильные вдохи — гипервентиляция может вызвать головокружение.

Отсутствие фокуса — дыхание без осознанности теряет смысл.

Перенапряжение — дыхание должно быть естественным, не принудительным.

Нерегулярность — эффект появляется при системной практике, не от одного сеанса.

7. Как встраивать дыхание в повседневность

Перед началом учёбы — 3 минуты когерентного дыхания.

После 1 часа работы — 1 минута глубоких вдохов для обновления кислорода.

Перед сном — медленные выдохи по 6 секунд для снижения кортизола.

Утром — капалабхати или дыхание огня для запуска энергии.

Так вы постепенно перестраиваете дыхательный паттерн на режим мозговой эффективности.

8. Исследования

Учёные Стэнфорда (2021) показали,

что 5 минут дыхательных практик в день снижают тревожность эффективнее, чем 20 минут медитации.

А исследование в Journal of Neurophysiology (2020) доказало,

что ритмичное дыхание активирует гиппокамп — центр памяти и обучения.

Осознанное дыхание — это самая простая форма нейротехнологии.

9. Эффект после регулярной практики

Через 1 неделю — улучшение концентрации.

Через 2 недели — снижение уровня стресса и тревожности.

Через 1 месяц — рост когнитивной гибкости и устойчивости внимания.

Через 3 месяца — изменения в активности нейронных сетей, зафиксированные на МРТ.

Мозг начинает работать ритмично и экономно,

словно вы подключили его к источнику бесконечной энергии.

10. Заключение. Дыхание как мост между телом и интеллектом

Дыхание — это не просто физиологический процесс.

Это код доступа к управлению состояниями сознания.

Когда вы дышите осознанно,

включается синхронизация тела, ума и энергии.

Вы больше не «боретесь» с усталостью или рассеянностью —

вы управляете ими.

Настоящая сила мозга — не в напряжении, а в ритме.

Глава 14. Умственное разогревание

(Как включить мозг на полную мощность перед обучением)

Введение. Почему мозгу нужен «разгон»

Перед тем как спортсмен выходит на старт, он разминает мышцы —

чтобы активировать кровоток, координацию и готовность тела к нагрузке.

С мозгом — то же самое.

Большинство людей начинают учёбу, работу или чтение «с холодным умом»,

переполненным мыслями, уведомлениями и остатками стресса.

Результат: внимание рассеивается, информация не удерживается,

а усталость появляется уже через 20 минут.

Ум, как двигатель, не включается мгновенно.

Он требует прогрева — перехода из хаотического режима в сфокусированный.

Именно этот переход называют умственным разогреванием —

специальным ритуалом или серией упражнений,

которые подготавливают нейронные сети к активному обучению.

1. Нейрофизиология разогрева мозга

Когда мозг переходит от состояния покоя к обучению,

активируются следующие зоны:

Префронтальная кора — отвечает за концентрацию и планирование.

Гиппокамп — центр памяти, где создаются новые связи.

Поясная извилина — фильтрует отвлекающие сигналы.

Базальные ганглии — управляют переходом от автоматизма к осознанности.

Этот переход требует около 5–15 минут,

в течение которых мозг перестраивается с режима «фонового анализа»

на режим «интенсивного усвоения».

Без разогрева обучение напоминает попытку бежать на холодных ногах —

возможно, но неэффективно.

2. Что даёт умственное разогревание

Увеличивает приток крови и кислорода к мозгу.

Активирует «сеть целенаправленного внимания».

Переключает мозг из режима тревоги в режим фокуса.

Ускоряет нейронную проводимость.

Повышает скорость чтения, анализа и запоминания.

Разогретый мозг усваивает материал в 2–3 раза быстрее

и удерживает в памяти на 30–40% больше информации.

3. Правило трёх фаз разогрева

Чтобы включить мозг на максимум, достаточно пройти три этапа:

Очищение ума от шума

Активация нейронных связей

Настройка на задачу

Рассмотрим каждую из них подробно.

I. ОЧИЩЕНИЕ УМА

1. Мозг нельзя наполнить, пока он переполнен

Современный человек открывает ноутбук с сотнями мыслей:

планы, мессенджеры, тревоги, музыка, новости.

Эти фоновые процессы удерживают рабочую память,

и у мозга просто нет свободных ресурсов для новой информации.

Поэтому первый шаг — очистка ментального пространства.

2. Техника «Ментальный сброс»

Возьмите лист бумаги и в течение 3 минут выпишите всё,

что занимает ваше внимание:

дела, мысли, тревоги, планы.

Не оценивайте, просто выливайте поток.

Когда всё записано — посмотрите на лист и скажите себе:

«Сейчас я выбираю сосредоточиться на обучении. Всё остальное подождёт.»

Это освобождает оперативную память,

а мозг воспринимает сигнал: «приоритет — обучение».

3. Осознанное дыхание

Сделайте 1–2 минуты когерентного дыхания (6 вдохов в минуту).

На вдохе — внимание к телу.

На выдохе — отпускайте напряжение.

Исследования показывают,

что такой ритм дыхания синхронизирует сердечный и мозговой ритмы,

переводя сознание в состояние готовности к обучению.

4. Визуализация «чистого экрана»

Закройте глаза и представьте,

что на внутреннем экране перед вами белое пространство —

чистое, без мыслей и образов.

Вы как будто нажали «Reset» на своём ментальном мониторе.

Мозг воспринимает эту визуализацию буквально:

активность сети пассивного режима падает,

и освобождается ресурс внимания.

II. АКТИВАЦИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

После того как ум очищен, нужно «разогреть» сами нейроны —

как спортсмен разогревает мышцы.

1. Нейрогимнастика

Мозгу нравится координация движений —

она активирует связь между полушариями и улучшает когнитивную гибкость.

Упражнения:

Скрестите руки и касайтесь правым локтем левого колена и наоборот.

Нарисуйте одной рукой квадрат, другой — круг.

Вытяните язык и двигайте глазами вправо-влево.

Это может выглядеть забавно, но за 2 минуты

активируются моторная кора, мозолистое тело и лобные доли —

зоны, отвечающие за внимание и скорость реакции.

2. Микрофизическая активация

5–10 приседаний, вращение плечами, растяжка шеи.

Физическая активация усиливает приток крови к мозгу,

повышает уровень кислорода и дофамина.

Движение — это не отвлечение, а активация нейронов.

3. Мозговая зарядка «5+5»

Эта техника тренирует скорость мышления:

За 5 секунд назовите 5 предметов в комнате.

За следующие 5 секунд — 5 слов на выбранную букву.

За следующие 5 — 5 ассоциаций к слову «память».

Через 1 минуту вы чувствуете, как мозг «проснулся».

4. Активизация речевого центра

Перед чтением или лекцией проговорите вслух:

«Я сейчас включаюсь в обучение. Я готов воспринимать и понимать быстро.»

Артикуляция запускает Брока-зону — часть мозга,

отвечающую за обработку речи и смысловую интеграцию.

Голос — это сигнал к действию.

Когда вы произносите намерение, мозг воспринимает его как команду.

III. НАСТРОЙКА НА ЗАДАЧУ

Теперь, когда мозг активен, важно сфокусировать его энергию на конкретной цели.

1. Ментальное направление

Закройте глаза и представьте,

что перед вами — дверь с надписью вашей цели:

«Изучение новой темы», «Подготовка к экзамену», «Тренировка памяти».

Сделайте шаг в эту дверь.

Почувствуйте, как внимание собирается в одну линию.

Вы — в пространстве обучения.

2. Формулировка мини-задачи

Разделите большой объём знаний на микроцель:

«Сегодня я изучаю только одну концепцию»,

«Сейчас я читаю 10 страниц и делаю конспект».

Мозг работает по принципу ограниченного фокуса:

он концентрируется на одной задаче,

и именно это позволяет включить состояние потока.

3. Эмоциональный запуск

Чтобы информация запомнилась, мозгу нужна эмоциональная окраска.

Перед началом обучения скажите себе:

«Мне интересно. Я открыт новому. Я чувствую азарт исследования.»

Это активирует лимбическую систему,

и мозг воспринимает обучение не как труд, а как игру.

4. Визуализация успеха

Представьте, как вы через несколько часов

владеете новым знанием или навыком.

Почувствуйте удовлетворение, ясность, уверенность.

Нейроны начинают выстраивать связи,

будто вы уже достигли результата —

это ускоряет обучение на уровне физиологии.

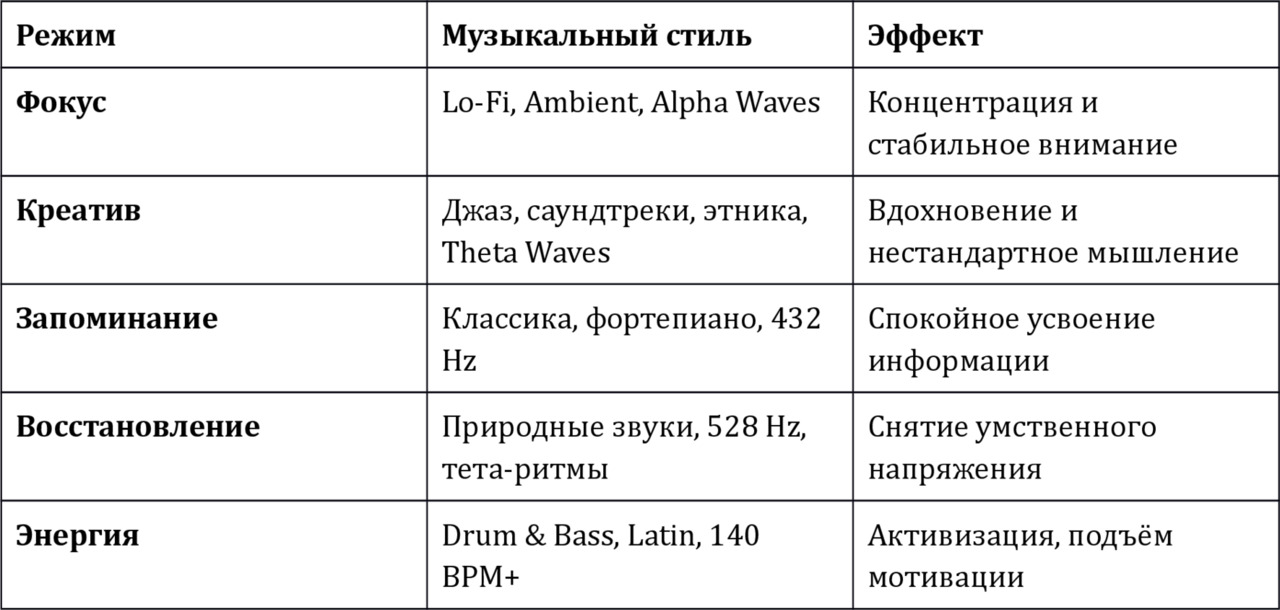

5. Музыка для включения мозга

Учёные Гарварда показали, что ритмичная музыка в 60–80 bpm

повышает уровень альфа-волн —

оптимальных для состояния фокуса и усвоения.

Попробуйте включать фоновую мелодию без слов:

Lo-Fi, бинауральные ритмы, нейросаунд, пиано.

Это помогает удерживать внимание и стабилизирует дыхание.

6. Мини-медитация «Один вдох внимания»

Сядьте с прямой спиной.

Сделайте глубокий вдох и на выдохе скажите мысленно:

«Я здесь. Я учусь. Я готов.»

Почувствуйте тишину внутри.

Это момент активации — вы вошли в поток.

4. Пример полного ритуала умственного разогрева

Длительность: 10–12 минут

Ментальный сброс — 3 минуты

Осознанное дыхание — 2 минуты

Нейрогимнастика и растяжка — 3 минуты

Формулировка микроцели — 1 минута

Эмоциональный запуск и визуализация успеха — 2 минуты

Результат: ясное сознание, включённая память, готовность к фокусу.

После такого ритуала мозг работает в 2–3 раза эффективнее,

а информация запоминается почти без усилий.

5. Почему это работает (научно)

Исследования Университета Висконсина (2022):

5-минутная когнитивная разминка повышает уровень альфа-активности мозга

и ускоряет реакцию на обучающие стимулы.

Исследование Стэнфорда (2021):

краткая медитация перед обучением увеличивает удержание информации на 34%.

Гарвардская медицинская школа (2020):

умственная активация снижает влияние стресса на гиппокамп —

зону, отвечающую за память.

6. Ошибки при разогревании

Пропуск фазы очищения — мозг остаётся перегруженным.

Слишком долгие упражнения — внимание рассеивается.

Механическое выполнение без осознанности — эффекта нет.

Попытка «включить» мозг кофеином — временный эффект, без пользы.

Кофе стимулирует, но не фокусирует.

Разогрев — это не возбуждение, а пробуждение.

7. Умственное разогревание как привычка

Если вы будете начинать любое обучение с разогрева,

через 2–3 недели мозг сам будет автоматически входить в рабочий режим

при виде книги, ноутбука или учебных материалов.

Так формируется нейронный якорь:

мозг связывает определённую последовательность действий

с состоянием концентрации и готовности.

Разогрев становится триггером «режима обучения».

8. Расширенная версия: «10-минутный мозговой апгрейд»

2 минуты дыхания.

2 минуты нейрогимнастики.

2 минуты позитивных аффирмаций.

2 минуты визуализации цели.

2 минуты планирования.

Этот протокол используют многие нейротренеры и специалисты NASA

для ускорения когнитивной адаптации и концентрации перед сложными задачами.

9. Состояние «мозгового потока»

После разогрева мозг достигает идеального сочетания

альфа и бета-волн — состояния «спокойной концентрации».

Вы чувствуете лёгкость, внимание не уходит в сторону,

мысли текут свободно, решения приходят естественно.

Это и есть когнитивный поток —

режим, в котором обучение становится удовольствием.

10. Заключение. Разогрей мозг — и обучение станет искусством

Мозг — это живой орган, а не компьютер.

Ему нужно не «включение», а ритуал пробуждения.

Когда вы уделяете несколько минут умственному разогреву,

вы даёте себе фору перед любым обучением.

Это не трата времени, а инвестиция в эффективность.

Холодный ум воспринимает информацию.

Разогретый ум — создаёт знание.

Глава 15. Декларация целей обучения

(Как программировать мозг на сверхрезультаты)

Введение. Почему без цели мозг не учится быстро

У большинства людей проблема не в том, что они не умеют учиться,

а в том, что мозг не понимает, зачем ему это делать.

Информация без цели воспринимается как шум.

Она не находит места в памяти, не связывается с другими знаниями

и быстро исчезает из сознания.

Мозг — не архив. Он фильтрует всё, что не связано с выживанием, эмоциями или целью.

Когда вы формулируете чёткое намерение,

мозг переключается из пассивного режима восприятия в режим активного поиска решений.

Нейронные сети начинают самоорганизовываться под задачу.

Это и есть нейропрограммирование цели — когда цель становится частью когнитивной архитектуры.

1. Нейрофизиология цели: как работает «смысловой фильтр»

В основании мозга находится структура,

которая управляет вниманием — ретикулярная активирующая система (РАС).

Это своеобразный фильтр, который решает,

какая информация попадёт в сознание, а какая будет проигнорирована.

Когда вы осознанно формулируете цель,

РАС настраивается на поиск сигналов, связанных с этой целью.

Мозг буквально начинает «замечать» всё, что может помочь её реализовать.

Пример:

Вы решили изучить итальянский язык.

Вдруг вы замечаете вывески, фразы в песнях, акценты в фильмах —

то, чего раньше не замечали.

РАС активирована — мозг ищет закономерности и связи.

Формулировка цели активирует избирательное внимание.

Это первый шаг к ускоренному обучению.

2. Как намерение меняет мозг

Когда человек заявляет цель,