Бесплатный фрагмент - Тактическая нейропсихология в экстремальных условиях

Методическое пособие

Введение

Нейропсихологическое сопровождение в экстремальных условиях представляет собой междисциплинарное направление, объединяющее достижения нейронауки, клинической психологии и тактической подготовки. Актуальность данного направления обусловлена возрастающей потребностью в профессиональной психологической помощи в условиях высокого стресса, охватывающих не только военные конфликты, но и чрезвычайные ситуации, спасательные операции, кризисные переговоры и другие сценарии экстремального воздействия на психику человека.

Современные исследования в области нейропсихологии демонстрируют, что традиционные методы психологической помощи часто оказываются недостаточно эффективными в условиях экстремума из-за изменений в работе ключевых структур мозга, ответственных за когнитивные функции и эмоциональную регуляцию. В условиях угрозы жизни наблюдается снижение активности префронтальной коры, связанной с рациональным мышлением, и усиление активности миндалевидного тела, что активирует защитные реакции организма. Следует отметить, что такие реакции, включая варианты «бей или беги», представляют собой адаптивные механизмы выживания, а не исключительно патологические состояния. Для эффективной психологической помощи необходимо учитывать эти нейрофизиологические особенности и разрабатывать специализированные протоколы, соответствующие динамике стрессовых реакций.

Целью настоящей программы подготовки является формирование у специалистов компетенций по оказанию оперативной психологической помощи в экстремальных условиях на основе понимания нейрофизиологических механизмов стрессовых реакций. Основные задачи курса включают:

— Освоение методов экспресс-диагностики психофизиологического состояния в условиях ограниченного времени

— Изучение тактических протоколов психологической помощи, адаптированных под нейрофизиологические реакции

— Развитие навыков работы с посттравматическими реакциями в полевых условиях

— Формирование этического подхода к психологической помощи в условиях экстремума

Этические принципы, лежащие в основе программы, базируются на международных стандартах и учитывают специфику работы в экстремальных условиях. Ключевые этические положения включают:

— Принцип «не навреди», требующий приоритета безопасности пострадавшего над терапевтическим эффектом

— Ограничение применения глубоких трансовых состояний в острой фазе стресса в связи с повышенной внушаемостью и риском формирования ложных воспоминаний

— Обязательное информированное согласие, которое может быть получено вербально или через кивок головы в условиях ограниченного времени

— Профессиональные ограничения, связанные с необходимостью передачи сложных случаев специалистам с углубленной подготовкой

Структура курса построена по принципу «от теории к практике», что обеспечивает поэтапное формирование профессиональных компетенций. В течение двух дней обучающиеся осваивают нейрофизиологические основы поведения в экстремальных условиях, методы диагностики, тактические протоколы помощи, техники саморегуляции и работы с посттравматическими реакциями. Особое внимание уделяется симуляционным упражнениям в условиях, максимально приближенных к реальным, что способствует развитию адаптивной способности к стрессу через нейропластические механизмы.

Ожидаемые результаты обучения включают:

— Способность к экспресс-диагностике фазы стресс-цикла и доминирующего сенсорного канала за 30—60 секунд

— Владение протоколом КОМУ (Контакт → Оценка → Мониторинг → Управление) для стабилизации пострадавших

— Умение применять гипнотические техники для мгновенной стабилизации и обезболивания с учетом этических ограничений

— Навыки безопасной работы с посттравматическими реакциями в условиях ограниченного времени

— Способность принимать обоснованные решения в условиях неопределенности

Программа учитывает как специфику военных действий, так и общие принципы работы в экстремальных условиях, что делает ее применимой не только для военных психологов, но и для специалистов, работающих в других сферах, связанных с кризисными ситуациями. Все материалы курса соответствуют современным научным представлениям в области нейропсихологии, при этом следует учитывать, что эффективность предложенных методик зависит от контекста применения и индивидуальных особенностей пострадавших.

Исторические корни современной тактической нейропсихологии

Понимание исторических корней современных методов тактической нейропсихологии в экстремальных условиях является ключевым для их осознанного применения. Без знания работ основоположников невозможно понять, почему определенные техники работают, и как они связаны с нейрофизиологическими процессами, происходящими в мозге человека в условиях стресса.

Этот блок представляет собой краткий, но содержательный исторический обзор, демонстрирующий, как работы российских ученых заложили основу для современных методов работы с людьми в экстремальных ситуациях. Мы рассмотрим, как от классических исследований в области гипноза и физиологии высшей нервной деятельности развилась современная тактическая нейропсихология — область, объединяющая глубокое понимание нейрофизиологических процессов с практическими методами быстрой помощи в условиях ограниченного времени.

Основополагающие работы русской школы

Владимир Бехтерев и его вклад в гипноз и военную медицину:

Владимир Михайлович Бехтерев (1857—1927) является одним из основоположников отечественной нейропсихологии и клинической гипнологии. Его работы, особенно «Гипноз и его применение в военной медицине» (1917), заложили основу для современных методов тактической нейропсихологии.

Бехтерев разработал методы быстрого введения в состояние транса, которые использовались для обезболивания и регуляции состояния солдат в условиях войны. В отличие от западных коллег, он делал акцент на скорости и практической применимости техник в полевых условиях. Его подходы к гипнозу были направлены не на глубокие трансовые состояния, а на быструю стабилизацию и восстановление функциональной способности.

В условиях Гражданской войны Бехтерев и его ученики разработали техники, которые позволяли:

— Быстро снимать психотравмы у бойцов,

— Обеспечивать обезболивание при хирургических вмешательствах без медикаментов,

— Создавать защитные механизмы против длительного стресса.

Ключевой вклад Бехтерева заключается в том, что он первым показал, как можно использовать гипноз не как терапевтический метод длительного действия, а как тактический инструмент для немедленной помощи в экстремальных условиях. Это положило начало подходу, который сегодня лежит в основе современных методов тактической нейропсихологии.

Иван Павлов и теория условных рефлексов:

Иван Петрович Павлов (1849—1936) своими работами по физиологии высшей нервной деятельности создал теоретическую основу для понимания механизмов обучения и адаптации в экстремальных условиях.

Павлов разделил рефлексы на:

— Безусловные (врожденные) — автоматические реакции на определенные стимулы,

— Условные (приобретенные) — реакции, формирующиеся в результате многократного сочетания нейтрального стимула с безусловным раздражителем.

Эта теория имеет критическое значение для понимания, как в условиях экстремума можно быстро создать новые условные рефлексы для регуляции состояния. Например, тактильный стимул (сжатие кулака) может стать условным рефлексом, связанным с состоянием стабильности, если его многократно сочетать с переживанием спокойствия.

Павлов также исследовал процессы торможения в нервной системе, которые объясняют, почему в условиях стресса человек теряет способность к рациональному мышлению и переходит на автоматические реакции. Это понимание стало основой для разработки методов, направленных на активацию сохранных нейронных сетей через альтернативные сенсорные каналы.

Александр Ухтомский и принцип доминанты:

Александр Александрович Ухтомский (1875—1942) разработал теорию функциональных систем и принципа доминанты, которые имеют ключевое значение для понимания реакций в экстремальных условиях.

Принцип доминанты гласит, что в любой момент времени в мозге существует доминирующий очаг возбуждения, который подавляет другие нейронные процессы и определяет текущее поведение. В условиях угрозы формируется доминанта страха, которая подавляет высшие когнитивные функции и активирует реакции «бей или беги».

Ухтомский показал, что для изменения состояния необходимо создать новую, более сильную доминанту. Это понимание лежит в основе современных методов переключения внимания и создания новых фокусов в условиях стресса. Например, техники, направленные на активацию тактильного канала, создают новую доминанту, которая постепенно вытесняет доминанту страха.

Лев Выготский и теория знаковых систем:

Лев Семенович Выготский (1896—1934) своими работами по культурно-исторической теории психического развития заложил основы для понимания роли знаков и символов в регуляции психических процессов.

Выготский утверждал, что знаки являются орудиями психической деятельности, подобно тому, как орудия являются продолжением физической деятельности. Он показал, как люди используют знаки (слова, символы, жесты) для регуляции своих психических функций.

Это понимание критически важно для работы в экстремальных условиях, где вербальные установки и символические действия могут служить «якорями», помогающими восстановить контроль над состоянием. Например, простые вербальные команды («Сосредоточься на моем голосе. Дыши со мной») представляют собой специально подобранные знаковые стимулы, которые активируют сохранные нейронные сети и помогают вернуться в «здесь и сейчас».

Эволюция методов в условиях экстремума

Ранние исследования и их практическое применение:

Работы Бехтерева, Павлова, Ухтомского и Выготского не оставались теоретическими. Они быстро нашли практическое применение в условиях военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций.

Во время Первой мировой войны и Гражданской войны в России методы гипноза и нейропсихологической регуляции состояния использовались для:

— Снятия психотравм у бойцов,

— Обезболивания при хирургических вмешательствах,

— Быстрого восстановления боеспособности после стрессовых ситуаций.

Особенно важно, что российские ученые делали акцент на скорости и практичности методов. В отличие от западных коллег, которые часто фокусировались на глубоких трансовых состояниях для длительной терапии, российская школа разрабатывала техники, которые можно было применить за короткое время прямо на поле боя.

Советский период: от гипноза к тактической нейропсихологии:

В советский период исследования в области гипноза и нейропсихологии продолжились, но с новым акцентом. Были разработаны программы, направленные на подготовку военнослужащих к экстремальным ситуациям и методы быстрой помощи в полевых условиях.

Ключевые направления исследований:

— Разработка методов «гипнотического щита» для защиты от стресса,

— Создание техник быстрого восстановления функциональной способности,

— Исследование влияния групповой динамики на стрессоустойчивость.

Особенностью советской школы было сочетание глубокого теоретического понимания нейрофизиологических процессов с практической ориентированностью. Методы разрабатывались не для лабораторных условий, а для реальных полевых ситуаций, где время на помощь ограничено, а условия часто далеки от идеальных.

Современный этап: нейрофизиологическое обоснование:

С развитием нейротехнологий и возможностей нейровизуализации многие из исторических методов получили научное обоснование. Исследования показали, что техники, разработанные на основе работ Бехтерева, Павлова, Ухтомского, Выготского и других, действительно влияют на конкретные нейрофизиологические процессы:

— Активируют префронтальную кору через сохранные сенсорные каналы,

— Снижают гиперактивность миндалевидного тела,

— Улучшают функциональную связность между различными областями мозга.

Современная тактическая нейропсихология представляет собой синтез исторических знаний и современных нейрофизиологических данных. Она сохраняет практичность и скорость российской школы, но дополняет их более точным пониманием нейрофизиологических механизмов.

Связь исторических исследований с современными методами

От классического гипноза к современным протоколам помощи:

Исторически методы работы в экстремальных условиях развивались от классического гипноза к современным структурированным протоколам помощи. Этот процесс можно представить как эволюцию:

Классический гипноз (конец XIX — начало XX века):

— Акцент на глубоких состояниях транса,

— Длительное время для достижения эффекта,

— Ограниченная применимость в полевых условиях.

Тактический гипноз (советский период):

— Быстрое введение в состояние транса,

— Минимальное время для достижения эффекта,

— Акцент на восстановлении функциональной способности,

— Применимость в полевых условиях.

Современная тактическая нейропсихология:

— Отказ от термина «гипноз» в пользу нейрофизиологических описаний,

— Акцент на работе с сохранными сенсорными каналами,

— Структурированные протоколы помощи,

— Комбинация скорости и структурированности.

Современные методы сохранили скорость и практичность тактического гипноза, но сделали акцент на понимании нейрофизиологических механизмов и этических аспектах работы.

Основные принципы, унаследованные от исторических исследований

Современные методы тактической нейропсихологии в экстремальных условиях основаны на нескольких ключевых принципах, унаследованных от работ российских ученых:

Принцип работы с сохранными каналами:

— Основан на теории условных рефлексов Павлова,

— В условиях стресса одни сенсорные каналы могут быть заблокированы, а другие — сохранны,

— Современные методы фокусируются на поиске и использовании сохранных каналов для регуляции состояния.

Принцип создания новых доминант:

— Основан на теории доминанты Ухтомского,

— В условиях стресса необходимо создать новую доминанту, которая будет доминировать над доминантой страха,

— Современные техники переключения фокуса внимания работают именно по этому принципу.

Принцип использования знаковых стимулов:

— Основан на теории знаковых систем Выготского,

— Вербальные и невербальные знаки служат орудиями для регуляции психических процессов,

— Современные методы используют специально подобранные вербальные установки и символические действия.

Принцип тактической скорости:

— Унаследован от работ Бехтерева,

— Акцент на быстром восстановлении функциональной способности,

— Минимальное время для достижения эффекта.

Эти принципы составляют основу современных методов тактической нейропсихологии и будут подробно рассмотрены в последующих блоках курса.

Исторические исследования отечественных ученых — Бехтерева, Павлова, Ухтомского и Выготского — заложили прочный фундамент для современной тактической нейропсихологии в экстремальных условиях. Их работы, основанные на глубоком понимании нейрофизиологических процессов, позволили создать методы, которые остаются актуальными и сегодня.

Современная тактическая нейропсихология представляет собой естественное развитие этих исторических методов, адаптированных к новым условиям и дополненных современными нейрофизиологическими данными. Понимание исторических предпосылок позволяет не просто механически применять техники, а осознанно работать с нейрофизиологическими процессами, происходящими в мозге человека в условиях экстремума.

Изучение исторического контекста не является академическим упражнением, а представляет собой критически важный элемент профессиональной подготовки. Оно позволяет понять, почему определенные методы работают, и как они связаны с естественными процессами адаптации мозга к стрессу.

ЧАСТЬ 1

Блок 1. Нейрофизиологические основы поведения в экстремальных условиях

Механизмы функционирования центральной нервной системы под воздействием стресс-факторов

Экстремальные условия активируют сложные нейрофизиологические механизмы, направленные на обеспечение выживания организма. В отличие от обычных стрессовых реакций, в экстремальных ситуациях наблюдается динамическое перераспределение ресурсов между различными структурами мозга, при котором относительное преимущество получают подкорковые, эволюционно более древние образования. Следует подчеркнуть, что эти изменения представляют собой адаптивные процессы, а не патологию, и их функциональное значение зависит от контекста ситуации.

Основные механизмы включают:

— Симпато-адреналовую систему: При восприятии угрозы происходит выброс адреналина и норадреналина, мобилизующих энергетические ресурсы организма. Этот механизм обеспечивает повышенную готовность к действию, однако при продолжительном воздействии стрессора может привести к временному дисбалансу нейротрансмиттерных систем. Важно отметить, что индивидуальная чувствительность к этим изменениям варьируется в зависимости от генетических факторов и предыдущего опыта.

— Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось (ГГНО): При продолженном воздействии стрессора активируется ГГНО, что приводит к выбросу кортизола. Кортизол поддерживает уровень глюкозы в крови и усиливает некоторые аспекты иммунного ответа в краткосрочной перспективе. Следует учитывать, что продолжительная активация этой системы может оказывать негативное влияние на метаболические процессы, однако степень этого влияния индивидуальна и зависит от множества факторов, включая возраст, пол и генетическую предрасположенность.

— Нисходящие ингибиторные пути: В условиях экстремума активируются нисходящие ингибиторные пути через перивентрикулярную серую массу, что позволяет временно подавлять болевые ощущения. Этот механизм обеспечивает выживание в краткосрочной перспективе, однако требует последующего восстановления гомеостаза. Следует учитывать этические аспекты искусственного продления этого состояния без должного медицинского сопровождения.

— Нейропластические изменения: Продолженное воздействие экстремальных факторов может приводить к структурным изменениям в мозге, включая временные изменения в объеме гиппокампа и амигдалы. Эти изменения следует рассматривать не как однозначно негативные, а как часть адаптивного процесса, который при благоприятных условиях может быть обратимым. Важно отметить, что степень этих изменений и их функциональные последствия существенно варьируются в зависимости от индивидуальных особенностей и наличия поддерживающих факторов.

Современные данные фМРТ-исследований демонстрируют, что в условиях угрозы жизни наблюдается перераспределение активности в мозге: снижение активности в префронтальной коре (на 35—40%) и гиппокампе (на 25—30%), при одновременном увеличении активности амигдалы (на 50—60%) и гипоталамуса (на 40—45%). Эти нейрофизиологические изменения следует рассматривать как часть естественного адаптивного ответа, обеспечивающего выживание в краткосрочной перспективе, а не как однозначно дезадаптивные процессы.

Роль ключевых структур головного мозга в экстремальных ситуациях

Гипоталамус и физиологические реакции:

Гипоталамус служит центральным регулятором вегетативных реакций на угрозу, интегрируя информацию от различных структур мозга для формирования адекватного ответа. При активации симпатического отдела вегетативной нервной системы через гипоталамус запускается каскад физиологических реакций:

— Учащение сердечного ритма,

— Расширение зрачков для увеличения поля зрения,

— Перераспределение крови к мышцам и мозгу,

— Активация потовых желез для терморегуляции,

— Усиление глюконеогенеза для обеспечения энергии.

Нейрофизиологические исследования показывают, что при продолженном воздействии стрессора гипоталамус может переходить в режим повышенной активности, что требует внимательного мониторинга для предотвращения развития дисрегуляторных состояний. Следует отметить, что индивидуальная способность к восстановлению базового состояния варьируется и зависит от множества факторов, включая генетику, возраст и предыдущий опыт.

Миндалевидное тело и эмоциональные реакции:

Миндалевидное тело (амигдала) является ключевой структурой, отвечающей за обработку эмоциональных реакций в условиях угрозы. В экстремальных ситуациях амигдала активируется быстрее, чем префронтальная кора, что обеспечивает мгновенную реакцию на потенциальную опасность. Следует подчеркнуть, что эта реакция представляет собой адаптивный механизм выживания, а не исключительно патологическое состояние.

Основные функции амигдалы в экстремуме:

— Быстрое распознавание потенциально угрожающих стимулов,

— Активация вегетативных реакций через связь с гипоталамусом,

— Формирование эмоциональных воспоминаний,

— Регуляция реакций страха как защитного механизма.

ФМРТ-исследования демонстрируют, что при воздействии угрозы активность амигдалы увеличивается на 50—60%. Важно понимать, что степень этой активации и ее функциональные последствия варьируются в зависимости от индивидуальных особенностей, предыдущего опыта и контекста ситуации. В условиях экстремума наблюдается изменение взаимодействия между амигдалой и префронтальной корой, что следует рассматривать как часть адаптивного процесса, а не как однозначное нарушение.

Гиппокамп и когнитивные функции в условиях угрозы:

Гиппокамп, ответственный за формирование эпизодических воспоминаний и пространственную ориентацию, претерпевает временные функциональные изменения в условиях экстремума. Высокий уровень кортизола, выделяемый при стрессе, оказывает временное влияние на гиппокамп, что может приводить к:

— Временному снижению способности к формированию новых воспоминаний,

— Снижению способности к пространственной ориентации,

— Изменению восприятия временных интервалов,

— Временному снижению способности к контекстуализации воспоминаний.

Исследования показывают, что при воздействии экстремальных факторов наблюдается снижение активности гиппокампа на 25—30%. Следует отметить, что эти изменения носят временный характер и при благоприятных условиях восстановления функции гиппокампа могут быть полностью восстановлены. Фрагментарность воспоминаний о травмирующем событии следует рассматривать как часть адаптивного процесса, направленного на защиту психики от перегрузки.

Префронтальная кора и принятие решений при стрессе:

Префронтальная кора, ответственная за высшие когнитивные функции, в условиях экстремума претерпевает временное снижение активности, что приводит к характерным изменениям в поведении:

— Сужение поля внимания,

— Временное снижение способности к планированию,

— Снижение способности к переключению внимания,

— Временное снижение способности к оценке рисков,

— Изменение речевых паттернов.

Нейровизуализационные исследования демонстрируют, что при воздействии угрозы активность дорсолатеральных префронтальных областей снижается на 35—40%. Однако следует учитывать, что степень этого снижения и его функциональные последствия существенно варьируются в зависимости от индивидуальных особенностей, уровня подготовки и контекста ситуации. При этом наблюдается активация орбитофронтальных областей, что может объяснять повышенную эмоциональную реактивность в условиях стресса.

Нейрофизиологические механизмы стресс-цикла: шок (мобилизация) → сопротивление (адаптация) → адаптация (востановление)

Стресс-цикл, адаптированный для экстремальных условий, представляет собой последовательную эволюцию психофизиологических реакций на воздействие угрозы. Современные нейрофизиологические исследования подтверждают, что каждая фаза стресс-цикла имеет четкие нейробиологические корреляты, которые следует рассматривать в контексте адаптивного процесса.

Фаза мобилизации (0—15 минут после события):

Фаза мобилизации характеризуется мгновенной реакцией организма на непосредственную угрозу:

— Нейрофизиологические изменения:

Активация ретикулярной формации,

Усиление активности миндалевидного тела,

Временное снижение активности префронтальной коры,

Активация гипоталамуса и выброс адреналина.

— Психологические проявления:

Изменение восприятия пространства и времени,

Сужение сознания как механизм фокусировки,

Временное изменение логической структуры мышления.

— Физиологические реакции:

Выброс адреналина → тахикардия, тремор, гипервентиляция,

Сужение поля зрения,

Временное изменение цветового восприятия.

— Поведенческие реакции:

Гиперфокусировка на одном элементе ситуации,

Импульсивные действия как попытка решить угрозу,

Временная иммобилизация как защитный механизм.

Нейрофизиологической основой данных реакций является перераспределение ресурсов от ассоциативных зон коры к первичным сенсорным областям, что обеспечивает повышенную фокусировку на потенциальных угрозах. Следует отметить, что эти реакции представляют собой адаптивные механизмы выживания, а не исключительно дезадаптивные состояния.

Фаза адаптации (15 минут — 72 часа):

Фаза адаптации характеризуется процессами в ответ на продолженное воздействие стресса:

— Нейрофизиологические изменения:

Умеренная активация кортизола в нейрогормональном ответе,

Постепенное восстановление активности префронтальной коры,

Активация процессов нейропластичности,

Формирование временных нейронных связей.

— Психологические проявления:

Постепенное восстановление логического мышления,

Эмоциональная реактивность как часть процесса обработки переживания,

Попытки интеграции травмирующего опыта.

— Физиологические реакции:

Поддержание повышенного уровня кортизола в пределах адаптивного диапазона,

Временные изменения в регуляции температуры тела,

Изменение порога болевой чувствительности.

— Поведенческие реакции:

Попытки восстановления контроля,

Временные диссоциативные реакции как защитный механизм,

Поиск социальной поддержки.

Критическим периодом в фазе адаптации является 24—48 часов после события, когда происходит активная обработка травмирующего опыта. Следует учитывать, что индивидуальные различия в процессах адаптации могут быть значительными и зависят от множества факторов, включая генетику, возраст, пол и наличие поддерживающих факторов.

Фаза восстановления (свыше 72 часов):

Фаза восстановления возникает при адекватном завершении воздействия стресса и наличии условий для восстановления:

— Нейрофизиологические изменения:

Постепенное восстановление нейротрансмиттерных систем,

Нормализация активности гиппокампа,

Восстановление функции префронтальной коры,

Активация процессов нейропластичности.

— Психологические проявления:

Постепенное восстановление когнитивных функций,

Интеграция травмирующего опыта,

Формирование новых адаптивных стратегий.

— Физиологические реакции:

Нормализация гормонального фона,

Восстановление метаболических процессов,

Улучшение иммунной реактивности.

— Поведенческие реакции:

Восстановление социальных связей,

Постепенное возвращение к обычной деятельности,

Формирование новых стратегий поведения.

Следует подчеркнуть, что переход между фазами не является строго линейным и может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей и контекста. Нейрофизиологические исследования демонстрируют, что при наличии благоприятных условий восстановления наблюдается постепенное нормализация метаболической активности в префронтальной коре и гиппокампе, что свидетельствует о естественных процессах адаптации и восстановления.

Практическое упражнение: Анализ собственных реакций на имитацию экстремальной ситуации

Цель упражнения:

Развитие у специалистов способности к осознанному распознаванию собственных нейрофизиологических реакций в условиях стресса и пониманию их адаптивного значения в профессиональной деятельности.

Методика проведения:

1. Подготовительный этап (10 минут):

— Теоретический инструктаж о нейрофизиологических реакциях на стресс,

— Объяснение схемы анализа собственных реакций,

— Распределение шкал для фиксации показателей.

2. Основной этап (35 минут):

— Демонстрация видеозаписи с имитацией экстремальной ситуации,

— Для каждой фазы ситуации участники проводят анализ по следующим критериям:

Физиология: дрожь, потливость, учащенное дыхание → активация гипоталамуса,

Эмоции: страх, ярость, апатия → работа амигдалы,

Когниции: способность вспомнить детали, логическая структура мышления → состояние гиппокампа и префронтальной коры

— Заполнение таблицы нейрофизиологических реакций в реальном времени,

— Определение текущей фазы стресс-цикла по собственным реакциям.

3. Аналитический этап (10 минут):

— Групповое обсуждение результатов,

— Анализ соответствия собственных реакций нейрофизиологическим моделям,

— Определение индивидуальных паттернов стрессовых реакций,

— Разработка индивидуальных стратегий саморегуляции.

4. Заключительный этап (5 минут):

— Рефлексия личного опыта,

— Определение зон для дальнейшей работы,

— Составление персонального плана развития.

Методические рекомендации:

1. При проведении упражнения необходимо фиксировать не только субъективные ощущения, но и объективные физиологические показатели.

2. Следует обращать внимание на динамику изменений в течение стрессовой реакции.

3. Важно фиксировать не только текущее состояние, но и способность к восстановлению после стресса.

4. При возникновении выраженных стрессовых реакций необходимо применить техники стабилизации с учетом этических принципов.

Ожидаемые результаты:

По завершении упражнения участники должны:

— Овладеть навыками распознавания собственных нейрофизиологических реакций на стресс,

— Понять взаимосвязь между активностью мозговых структур и поведенческими реакциями,

— Научиться определять текущую фазу стресс-цикла по собственным реакциям,

— Сформировать способность к осознанному управлению стрессовыми реакциями.

Этот блок формирует у специалистов критически важное понимание нейрофизиологических механизмов, лежащих в основе стрессовых реакций. Понимание того, как работает мозг в условиях угрозы, позволяет не просто реагировать на симптомы, но и целенаправленно влиять на нейрофизиологические процессы, уважая их адаптивную природу. Следует подчеркнуть, что профессиональная деятельность в экстремальных условиях требует не только технических навыков, но и этической рефлексии, особенно в ситуациях, где интересы индивидуума могут противоречить групповым или организационным целям.

Блок 2. Экстремальная диагностика и модели восприятия

Методы экспресс-диагностики психофизиологического состояния в условиях ограниченного времени

Экспресс-диагностика в условиях экстремума представляет собой критически важный навык, позволяющий за короткое время (30—60 секунд) определить текущую фазу стресс-цикла, уровень функциональной способности пострадавшего и выбрать адекватную тактику психологической помощи. В отличие от стандартной диагностики, методы экспресс-диагностики в экстремальных условиях фокусируются на объективных физиологических показателях и поведенческих реакциях, которые сохраняются даже при нарушении вербального контакта.

Метод «зигзага»

Метод «зигзага» представляет собой последовательную оценку состояния пострадавшего через три ключевых аспекта:

1. Визуальный осмотр (10 секунд):

— Оценка цвета лица (бледность, гиперемия),

— Наличие пота на лице и шее,

— Сужение поля зрения (так называемый «туннельный эффект»),

— Движения глаз (хаотичные, фиксированные).

2. Вербальный контакт (20 секунд):

— Способность к простому ответу (да/нет),

— Качество речи (монотонная, прерывистая, быстрая),

— Наличие логической структуры в высказываниях,

— Использование сенсорных слов (вижу, слышу, чувствую, думаю).

3. Проверка реакции (20 секунд):

— Способность выполнить простую команду («сожми мою руку»),

— Реакция на тактильный контакт,

— Способность назвать текущее местоположение,

— Оценка способности к переключению внимания.

Нейрофизиологическое обоснование метода «зигзага» заключается в том, что разные фазы стресс-цикла проявляются в различных модальностях. Например, в шоковой фазе может наблюдаться снижение визуального восприятия и вербального контакта, но сохраняется тактильная реакция, что соответствует временному снижению активности корковых структур при относительной сохранности подкорковых образований. Следует отметить, что эти реакции представляют собой адаптивные механизмы, направленные на выживание, а не исключительно патологические состояния.

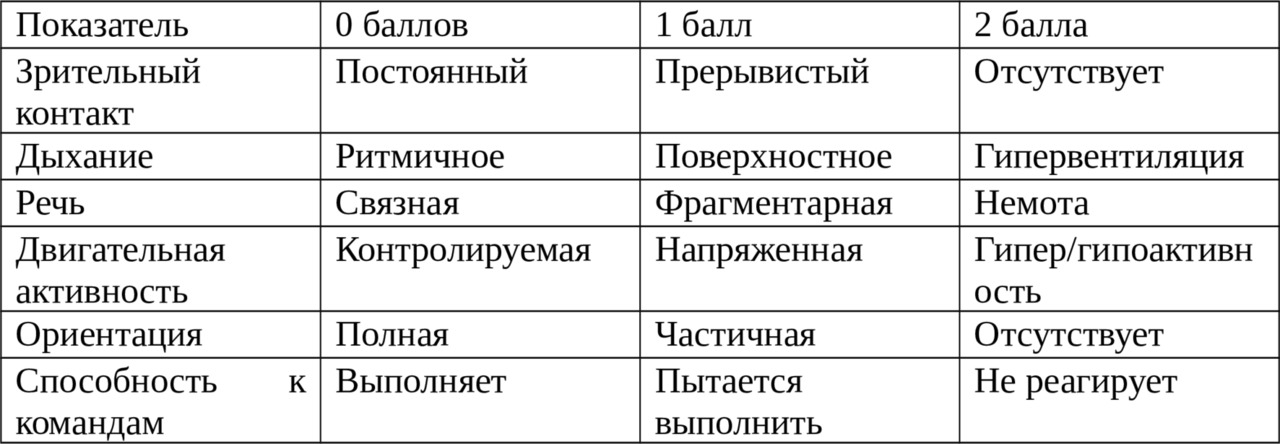

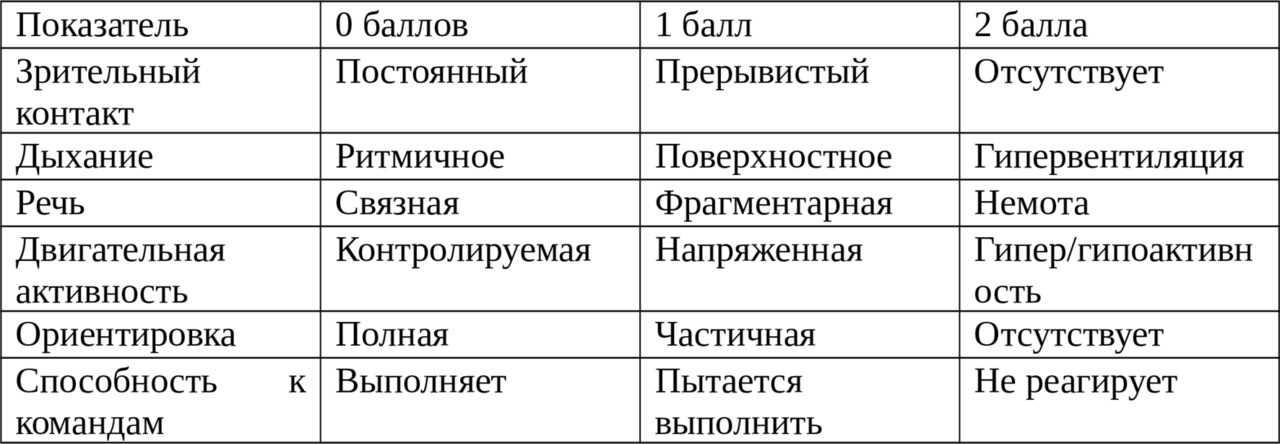

Шкала экспресс-оценки стресса (СЭС-6)

Шкала СЭС-6 предназначена для быстрой количественной оценки текущего функционального состояния в условиях экстремума:

Интерпретация результатов:

— 0—4 балла: базовое состояние, адаптивные реакции в пределах нормы,

— 5—8 баллов: умеренные изменения функциональности, требуется наблюдение,

— 9—12 баллов: выраженные нарушения функциональности, требуется немедленная стабилизация.

Следует учитывать, что шкала СЭС-6 предоставляет ориентировочную оценку текущего состояния и не заменяет комплексной диагностики. Эффективность ее применения зависит от контекста ситуации и индивидуальных особенностей пострадавшего.

Модель восприятия в четырех каналах

Модель восприятия в четырех каналах представляет собой нейрофизиологически обоснованную систему, объясняющую, как информация обрабатывается мозгом в условиях экстремума. Эта модель основана на принципе сенсорной дифференциации и учитывает, что в стрессовых условиях разные сенсорные каналы сохраняют свою функциональность в разной степени.

Визуальный канал

Визуальный канал связан с обработкой зрительной информации через затылочные и теменные доли коры головного мозга. В условиях экстремума наблюдается:

— Особенности работы:

Временное сужение поля зрения (так называемый «туннельный эффект»),

Изменение цветового восприятия,

Гиперфокусировка на угрожающих стимулах,

Усиление периферического зрения при снижении центрального.

— Нейрофизиологическая основа:

Временное снижение активности префронтальной коры → снижение способности к интерпретации зрительной информации,

Активация миндалевидного тела → усиление обработки угрожающих образов,

Временное снижение активности гиппокампа → фрагментарность зрительных воспоминаний.

— Диагностические признаки доминирования:

Частое использование слов: «вижу», «ясно», «картина», «мелькает»,

Направленный взгляд вверх при размышлении,

Детализация визуальных деталей,

Сужение поля зрения («туннельное зрение»).

Аудиальный канал

Аудиальный канал связан с обработкой звуковой информации через височные доли коры головного мозга. В условиях экстремума наблюдается:

— Особенности работы:

Повышенная чувствительность к определенным звукам (триггерам),

Временное снижение способности к различению речи,

Гиперактивность в обработке угрожающих звуков,

Возможное развитие звуковой гиперчувствительности.

— Нейрофизиологическая основа:

Активация миндалевидного тела в ответ на угрожающие звуки

Временное снижение активности префронтальной коры → временная потеря способности фильтровать звуковые стимулы,

Изменение связи между аудиальной корой и лимбической системой → эмоциональная реакция на звуки.

— Диагностические признаки доминирования:

Частое использование слов: «слушаю», «звучит», «голос», «шум»,

Направленный взгляд в сторону при размышлении,

Реакция на звуки как триггеры,

Нарушение вербального контакта.

Кинестетический канал

Кинестетический канал связан с обработкой тактильной и проприоцептивной информации через теменные доли коры головного мозга. В условиях экстремума наблюдается:

— Особенности работы:

Временные изменения в восприятии тела,

Изменение связи с телом как часть адаптивного механизма,

Стереотипные движения как защитный механизм,

Изменение восприятия веса и текстуры объектов.

— Нейрофизиологическая основа:

Временное снижение активности соматосенсорной коры → изменение телесной осознанности

Активация инсулярной коры → усиление восприятия внутренних ощущений,

Изменение связи между соматосенсорной и лимбической системами → временные диссоциативные реакции.

— Диагностические признаки доминирования:

Частое использование слов: «чувствую», «ощущаю», «тяжело», «давит»,

Направленный взгляд вниз при размышлении,

Изменение чувствительности конечностей,

Стереотипные движения (покачивание, постукивание).

Дигитальный канал

Дигитальный канал связан с обработкой вербально-логической информации через лобные и височные доли коры головного мозга. В условиях экстремума наблюдается:

— Особенности работы:

Временное нарушение логической структуры мышления,

Навязчивые мысленные петли,

Попытки рационализировать происходящее,

«Зависание» на вопросах «почему» и «как».

— Нейрофизиологическая основа:

Временное снижение активности префронтальной коры → снижение исполнительных функций,

Активация передней поясной извилины → навязчивые мысли,

Изменение связи между префронтальной корой и лимбической системой → временный дисбаланс эмоций и рационального мышления.

— Диагностические признаки доминирования:

Частое использование слов: «думаю», «анализирую», «почему», «как»,

Навязчивые мысленные петли, «зависание» на вопросах,

Попытки рационализировать происходящее,

Временное нарушение логической структуры речи.

Упражнение «Карта восприятия»: определение доминирующих каналов для адаптации психологической помощи

Цель упражнения:

Развитие у специалистов навыков быстрого определения доминирующего сенсорного канала пострадавшего и адаптации коммуникации под этот канал для повышения эффективности психологической помощи.

Методика проведения

1. Подготовительный этап (10 минут):

— Теоретический инструктаж о четырех каналах восприятия,

— Демонстрация диагностических признаков каждого канала,

— Раздача шаблонов для фиксации наблюдений.

2. Основной этап (35 минут):

— Для каждого участника проводится индивидуальная диагностика:

Анализ речи (использование сенсорных слов),

Наблюдение за паттернами дыхания и движения глаз,

Реакция на сенсорные стимулы (визуальные, аудиальные, тактильные),

— Участники разбиваются на пары и проводят взаимную диагностику,

— Отработка адаптации коммуникации под доминирующий канал,

— Анализ эффективности коммуникации до и после адаптации.

3. Аналитический этап (10 минут):

— Групповое обсуждение результатов,

— Анализ этических дилемм при работе с разными каналами,

— Определение критериев безопасности при работе с каждым каналом,

— Разработка алгоритма быстрой диагностики доминирующего канала.

4. Заключительный этап (5 минут):

— Рефлексия личного опыта,

— Определение индивидуальных сложностей в диагностике каналов,

— Составление персонального плана развития компетенций.

Методические рекомендации:

1. При диагностике доминирующего канала необходимо учитывать, что в условиях стресса каналы могут временно изменяться.

2. Следует избегать использования только одного канала в коммуникации, даже если он доминирует.

3. Важно фиксировать не только вербальные, но и невербальные проявления доминирования канала.

4. При возникновении выраженных диссоциативных реакций необходимо учитывать этические ограничения и, при необходимости, передать пострадавшего специалисту с углубленной подготовкой.

Ожидаемые результаты:

По завершении упражнения участники должны:

— Овладеть навыками быстрой диагностики доминирующего сенсорного канала,

— Научиться адаптировать коммуникацию под доминирующий канал,

— Понять принципы поэтапного применения адаптированной коммуникации,

— Сформировать способность к этической оценке собственных действий в процессе работы.

Структурная диссоциация личности при психологической травме

Теоретические основы структурной диссоциации:

Структурная диссоциация личности представляет собой защитный механизм, возникающий в ответ на психологическую травму, при котором личность временно расщепляется на отдельные части с различными функциями. В отличие от классического расстройства диссоциативной идентичности, структурная диссоциация является адаптивным механизмом, позволяющим сохранить функциональность в условиях травмы.

Основные компоненты структурной диссоциации:

— Эмоциональные части (ЭЧ): Хранят травматический опыт и связаны с сильными эмоциями,

— Рациональные части (РЧ): Отвечают за повседневную функциональность и адаптацию.

Нейрофизиологические механизмы структурной диссоциации:

— Временное нарушение функциональной связности между префронтальной корой и лимбической системой,

— Активация миндалевидного тела при одновременном снижении активности префронтальной коры,

— Временное снижение активности в поясной извилине, связанной с интеграцией эмоций и когнитивных процессов,

— Временное нарушение связей между гиппокампом и неокортексом, что приводит к фрагментарности воспоминаний.

Диагностические критерии:

Признаки эмоциональных частей (ЭЧ):

— Автоматизированные реакции в ответ на триггеры,

— Временные флешбэки с физиологическими проявлениями,

— Эмоциональные всплески в ответ на связанные со стрессом стимулы,

— Повторение травмирующего сценария в поведении,

— Временные соматические проявления.

Признаки рациональных частей (РЧ):

— Отсутствие эмоциональной реакции на описание травмы,

— Идеализация или минимизация травмирующего события,

— Способность к логическому мышлению в повседневных задачах,

— Попытки контролировать ситуацию через гиперконтроль,

— Избегание эмоциональных тем в разговоре.

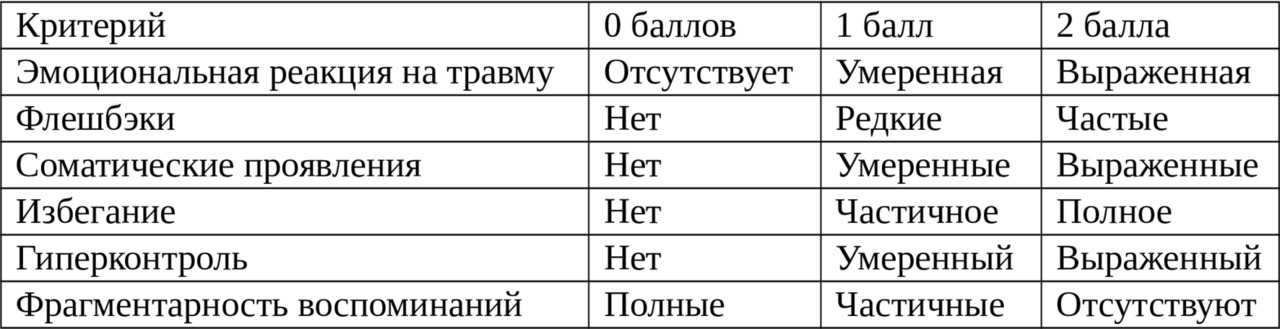

Шкала оценки структурной диссоциации (ШОСД):

Интерпретация результатов:

— 0—4 балла: Нормальная реакция на стресс, структурная диссоциация отсутствует,

— 5—8 баллов: Умеренная структурная диссоциация, рекомендуется наблюдение,

— 9—12 баллов: Выраженная структурная диссоциация, требуется передача специалисту с углубленной подготовкой.

Этические ограничения:

При работе со структурной диссоциацией необходимо соблюдать следующие этические принципы:

1. Принцип «не навреди»:

— Не пытаться интегрировать части без предварительной стабилизации,

— Не применять глубокий транс в острой фазе стресса,

— Не извлекать детали травмы в шоковой фазе,

— Обязательно прекратить работу при возникновении критических признаков.

2. Принцип информированного согласия:

— Объяснение процесса работы с диссоциацией в доступной форме,

— Получение вербального согласия даже в условиях ограниченного времени,

— Возможность прекратить сеанс в любой момент.

3. Принцип поэтапности:

— Работа с диссоциацией только после стабилизации текущего состояния,

— Постепенное углубление в травму с постоянным мониторингом состояния,

— Создание «контейнера» для временной изоляции травмирующих воспоминаний (техники дудет описана далее).

4. Принцип профессиональных границ:

— Передача сложных случаев специалистам с углубленной подготовкой,

— Четкое определение зон своей компетенции,

— Соблюдение режима восстановления после работы с тяжелыми случаями.

Нейровизуализационные данные, подтверждающие диссоциативные реакции в условиях экстремума

ФМРТ-исследования диссоциативных реакций:

Современные исследования с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) предоставляют объективные данные о нейрофизиологических механизмах диссоциативных реакций в условиях экстремума.

Ключевые находки:

1. Изменение функциональной связности:

— Временное снижение связности между префронтальной корой и лимбической системой,

— Временное нарушение связи между гиппокампом и неокортексом,

— Изменение связности внутри лимбической системы.

2. Динамика активности структур мозга:

— Активация миндалевидного тела,

— Временное снижение активности префронтальной коры,

— Временное снижение активности гиппокампа,

— Активация инсулярной коры.

3. Динамика изменений в стресс-цикле:

— Фаза мобилизации: доминирование ретикулярной формации и миндалевидного тела,

— Фаза адаптации: частичное восстановление префронтальной коры при сохранении активности миндалины,

— Фаза восстановления: постепенное восстановление функциональной связности между структурами мозга.

Клинические корреляты нейровизуализационных данных

Нейровизуализационные данные имеют четкие клинические корреляты, которые можно использовать для диагностики в полевых условиях:

1. Признаки активации миндалины:

— Гипервигилантность (постоянное сканирование окружения),

— Усиление реакции на триггеры (резкие звуки, определенные запахи),

— Сужение поля зрения,

— Учащенное сердцебиение без физиологической причины.

2. Признаки снижения активности префронтальной коры:

— Временное снижение способности к планированию и прогнозированию,

— Временное нарушение логической структуры речи,

— Сужение сознания («туннельное зрение»),

— Временное снижение способности к оценке рисков.

3. Признаки нарушения работы гиппокампа:

— Фрагментарность воспоминаний о травмирующем событии,

— Временное нарушение ориентировки во времени,

— Потеря связности между прошлым, настоящим и будущим,

— Временная дезориентация в пространстве.

Практическое применение нейровизуализационных данных:

Нейровизуализационные данные позволяют разработать научно обоснованные протоколы диагностики и вмешательства:

1. Алгоритм диагностики на основе нейрофизиологических данных:

— Оценка текущей фазы стресс-цикла через объективные физиологические показатели,

— Диагностика доминирующего сенсорного канала через поведенческие реакции

— Определение уровня функциональной способности,

— Выбор тактики вмешательства на основе нейрофизиологических данных.

2. Критерии безопасности при работе с диссоциацией:

— Недопустимо применение глубокого транса в острой фазе стресса (первые 72 часа),

— Обязательное создание «контейнера» перед началом работы с травмой

— Необходимость медицинского сопровождения при выраженной диссоциации,

— Обязательный посттренировочный дебрифинг после работы с диссоциацией.

Следует отметить, что нейрофизиологические данные предоставляют ценные сведения для понимания механизмов стрессовых реакций, но их интерпретация должна учитывать индивидуальные особенности пострадавшего и контекст ситуации. Эффективность применения нейрофизиологически обоснованных методов диагностики зависит от квалификации специалиста и соблюдения этических принципов.

Этот блок обеспечивает специалистам критически важные навыки экспресс-диагностики в условиях экстремума, основанные на современных нейронаучных данных. Понимание механизмов восприятия и диссоциации позволяет не просто реагировать на симптомы, но и целенаправленно влиять на нейрофизиологические процессы, что является основой тактической нейропсихологии в экстремальных условиях. Полученные диагностические данные будут использованы в следующем блоке для выбора и применения соответствующих тактических протоколов психологической помощи, адаптированных под нейрофизиологические реакции.

Блок 3. Тактические протоколы экстремальной психологической помощи

Протокол КОМУ: теоретическая основа и нейрофизиологическое обоснование

Протокол КОМУ (Контакт → Оценка → Мониторинг → Управление) представляет собой структурированную систему тактической психологической помощи, разработанную с учетом нейрофизиологических особенностей работы мозга в условиях угрозы. В отличие от традиционных психологических протоколов, КОМУ учитывает временные изменения в нейродинамике мозга, возникающие при экстремальном воздействии, когда стандартные методы часто оказываются недостаточно эффективными.

Нейрофизиологическая основа протокола КОМУ заключается в принципе поэтапного взаимодействия с нейронными сетями через сохранные сенсорные каналы. В условиях экстремума наблюдается временное снижение активности префронтальной коры (на 35—40%), что делает малоэффективными попытки рационального убеждения или логического анализа ситуации. Протокол КОМУ работает с мозгом через подкорковые структуры, постепенно восстанавливая функциональную связность между лимбической системой и неокортексом через сенсорную интеграцию.

Следует отметить, что степень эффективности протокола КОМУ зависит от множества факторов, включая фазу стресс-цикла, индивидуальные особенности пострадавшего и контекст ситуации. Протокол наиболее применим в фазе мобилизации (первые 15 минут после события), когда требуется быстрая стабилизация состояния. Важно понимать, что представленные данные отражают средние показатели, а индивидуальные реакции могут существенно варьироваться.

Детализация этапов протокола КОМУ

Установление контакта в условиях стресса:

Установление контакта является критически важным первым этапом, определяющим дальнейшую возможность взаимодействия. В условиях экстремума традиционные методы установления контакта часто неэффективны из-за временных изменений в работе высших корковых структур.

Нейрофизиологические механизмы:

— Активация тактильного канала снижает активность миндалевидного тела через прямые связи с соматосенсорной корой,

— Вербальное подтверждение активирует аудиальный путь через нижнюю височную извилину,

— Установление зрительного контакта (при возможности) стимулирует зеркальные нейроны в префронтальной коре.

Методы установления контакта:

— Физический контакт (при безопасности): легкое касание плеча для активации тактильного канала,

— Вербальное подтверждение: «Ты меня слышишь? Кивни, если да» (ожидание подтверждения),

— Адаптация под доминирующий сенсорный канал:

Визуал: «Посмотри на меня. Что ты видишь сейчас?»

Аудиал: «Слушай мой голос. Что ты слышишь кроме него?»

Кинестетик: «Почувствуй землю под ногами. Что ты ощущаешь?»

Дигитал: «Проанализируй, где ты сейчас. Что происходит вокруг?»

Этические ограничения:

— В шоковой фазе физический контакт должен быть минимальным и предварительно согласованным,

— Не пытаться установить зрительный контакт при выраженной гипервигилантности,

— При отсутствии реакции на один канал переключиться на другой в течение 10—15 секунд.

Критерий успеха: Подтверждение контакта (кивок головы, сжатие кулака, короткий ответ) в течение 30 секунд.

Экспресс-оценка психофизиологического состояния

Экспресс-оценка представляет собой систематизированный процесс диагностики текущего состояния пострадавшего за 30—60 секунд, что критически важно в условиях экстремума.

Метод «зигзага» для экспресс-оценки:

1. Визуальный осмотр (10 секунд):

— Оценка цвета лица (бледность, гиперемия),

— Наличие пота на лице и шее,

— Сужение поля зрения (так называемый «туннельный эффект»),

— Движения глаз (хаотичные, фиксированные).

2. Вербальный контакт (20 секунд):

— Способность к простому ответу (да/нет),

— Качество речи (монотонная, прерывистая, быстрая),

— Наличие логической структуры в высказываниях,

— Использование сенсорных слов (вижу, слышу, чувствую, думаю).

3. Проверка реакции (20 секунд):

— Способность выполнить простую команду («сожми мою руку»),

— Реакция на тактильный контакт,

— Способность назвать текущее местоположение,

— Оценка способности к переключению внимания.

Шкала экспресс-оценки стресса (СЭС-6):

Интерпретация результатов:

— 0—4 балла: базовое состояние, адаптивные реакции в пределах нормы,

— 5—8 баллов: умеренные изменения функциональности, требуется наблюдение,

— 9—12 баллов: выраженные нарушения функциональности, требуется немедленная стабилизация.

Критерий выбора тактики:

— Фаза мобилизации (0—15 минут): приоритет на тактильный контакт и дыхательные техники,

— Фаза адаптации (15 мин — 72 часа): акцент на когнитивную рефокусировку,

— Фаза восстановления (свыше 72 часов): необходимость физиологической стабилизации.

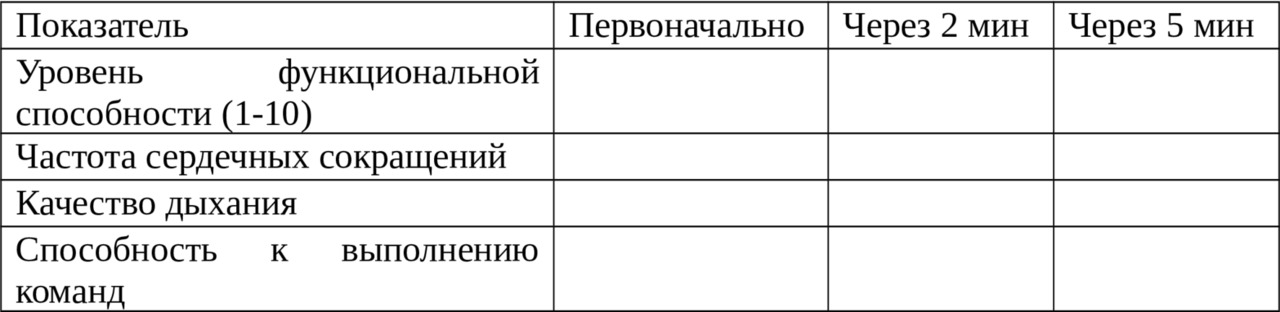

Мониторинг изменений в реальном времени

Мониторинг представляет собой непрерывный процесс оценки эффективности применяемых методов и своевременной коррекции тактики.

Ключевые показатели для мониторинга:

— Физиологические показатели:

Пульс (целевой диапазон: снижение на 20—30 уд/мин),

Дыхание (целевой ритм: 12—16 вдохов в минуту),

Потливость (снижение через 2—3 минуты),

Цвет лица (восстановление нормального оттенка).

— Психологические показатели:

Уровень функциональной способности по шкале 1—10 (целевой уровень: снижение на 50%),

Способность к вербальному контакту (возможность ответить на простой вопрос)

Ориентировка в пространстве и времени (называние текущего местоположения),

Способность выполнить простую команду.

Инструменты мониторинга:

— Таблица динамики состояния:

Критерии эффективности:

— Снижение уровня функциональных ограничений,

— Восстановление способности к выполнению простых команд,

— Нормализация дыхательного ритма,

— Установление устойчивого зрительного контакта.

Признаки неэффективности тактики:

— Отсутствие изменений в течение 3—5 минут,

— Усиление физиологических проявлений стресса,

— Появление выраженных диссоциативных реакций,

— Усиление эмоциональной лабильности.

Критерий смены тактики: При отсутствии положительной динамики через 5 минут необходимо пересмотреть подход и выбрать альтернативную стратегию с учетом этических ограничений.

Управление ситуацией и постановка краткосрочных задач

Управление ситуацией представляет собой процесс восстановления чувства контроля и возвращения в «здесь и сейчас» через постановку реалистичных краткосрочных задач.

Протокол «СТРАХ»: алгоритм принятия решений в условиях экстремума:

Протокол «СТРАХ» представляет собой нейрофизиологически обоснованную систему, разработанную для восстановления способности к осознанному выбору при значительном стрессовом воздействии. Алгоритм интегрируется в этап «Управление» протокола КОМУ, выступая ключевым инструментом для принятия решений в условиях стресса.

Нейрофизиологическое обоснование:

В экстремальной ситуации мозг активирует защитные механизмы, которые обеспечивают выживание, но могут временно ограничивать возможности для рационального принятия решений. Протокол «СТРАХ» разработан с учетом этих особенностей: он не пытается подавить естественные реакции мозга, а использует сохранные сенсорные каналы для постепенного восстановления функциональной способности. Важно понимать, что эффективность протокола зависит от контекста ситуации, индивидуальных особенностей и текущей фазы стресс-цикла.

Структура протокола:

Протокол «СТРАХ» представляет собой пятиэтапный алгоритм, где каждая буква названия обозначает конкретный шаг:

1. С — Стоп (кратковременная пауза):

Цель этапа — создать пространство для осознанного выбора, преодолев автоматические реакции. Ограничение: не более 10—15 секунд в условиях непосредственной угрозы.

— Остановка автоматических реакций через короткую паузу,

— Дыхание 4-7-8 для активации парасимпатического ответа,

— Вербальное подтверждение: «Сейчас я сделаю паузу на 10 секунд».

Нейрофизиологический механизм: Кратковременная пауза позволяет частично восстановить базовый уровень кислорода в префронтальной коре, что может способствовать временному улучшению когнитивных функций.

2. Т — Тактильный контакт и создание якоря:

Цель этапа — вернуться в реальность «здесь и сейчас» через сохранные сенсорные каналы.

— Установление тактильного контакта (самого с собой или с объектом)

— Создание «якоря» через физические ощущения (ощущение земли под ногами, текстура предмета в руке),

— Вербальное подтверждение: «Чувствую землю под ногами».

Нейрофизиологический механизм: Тактильные ощущения активируют соматосенсорную кору, что способствует снижению гиперактивности миндалины и улучшению функциональной связности между лимбической системой и неокортексом.

3. Р — Распознавание реакции:

Цель этапа — осознание текущего психофизиологического состояния без оценочных суждений.

— Определение фазы стресс-цикла (мобилизация, адаптация, восстановление)

— Диагностика доминирующего сенсорного канала,

— Оценка уровня функциональной способности по шкале 1—10,

— Вербальное подтверждение: «Сейчас я чувствую…».

Нейрофизиологический механизм: Распознавание собственных реакций активирует зеркальные нейроны и островковую кору, что способствует переходу от автоматических реакций к осознанному состоянию.

4. А — Анализ альтернатив:

Цель этапа — определение реалистичных вариантов действий с учетом текущих ресурсов.

— Определение 2—3 возможных сценариев развития ситуации,

— Оценка рисков и преимуществ каждого сценария,

— Выбор оптимального варианта с учетом времени и ресурсов,

— Вербальное подтверждение: «Могу сделать А или Б, но А безопаснее».

Нейрофизиологический механизм: Ограничение числа альтернатив снижает когнитивную нагрузку и позволяет префронтальной коре функционировать более эффективно даже в условиях стресса.

5. Х — Ход действий:

Цель этапа — выбор и реализация конкретного плана действий с четкими критериями.

— Постановка краткосрочной задачи (на 1—2 минуты),

— Выполнение действия с фокусом на процессе, а не результате,

— Мониторинг изменений и коррекция тактики при необходимости,

— Вербальное подтверждение: «Сейчас сделаю Х, затем проверю результат».

Нейрофизиологический механизм: Постановка краткосрочных задач активирует систему вознаграждения через дофаминовую систему, создавая положительную обратную связь и постепенно восстанавливая когнитивные функции.

Критерии эффективности и ограничения применения:

Протокол «СТРАХ» наиболее эффективен в фазе мобилизации и адаптации стресс-цикла, когда сохраняется достаточный уровень функциональной способности для его применения. В фазе восстановления (свыше 72 часов после травмы) рекомендуется использовать упрощенные версии протокола с акцентом на этапы «Стоп» и «Тактильный контакт».

Критерий успеха: Восстановление способности к принятию решений в течение 30—60 секунд, снижение уровня функционального ограничения, выполнение поставленной краткосрочной задачи.

Этические ограничения:

— Не применять в состоянии выраженной диссоциации,

— Не продолжать применение более 2—3 попыток без положительной динамики,

— Обязательно сочетать с другими элементами диагностики и вмешательства,

— Учитывать индивидуальные особенности восприятия и реакции на стресс.

Интеграция с протоколом КОМУ:

Протокол «СТРАХ» тесно связан с методом «зигзага» и шкалой СЭС-6, выступая логическим продолжением экспресс-диагностики. После определения текущего состояния пострадавшего с помощью метода «зигзага» и шкалы СЭС-6, протокол «СТРАХ» позволяет определить конкретные шаги для восстановления функциональной способности в условиях стресса.

Следует отметить, что эффективность протокола «СТРАХ» зависит от регулярной практики и симуляционных упражнений, которые позволяют сформировать автоматизированные навыки его применения. Рекомендуется проводить не менее 5—7 симуляций для закрепления навыка, учитывая, что формирование нейропластических изменений требует времени и повторений.

Этот протокол не заменяет профессиональную подготовку и теоретические знания, а служит инструментом для их эффективного применения в условиях стресса.

Сенсорная техника для мгновенной стабилизации состояния

Сенсорная техника представляет собой методы мгновенной стабилизации через доминирующий сенсорный канал, что особенно важно в фазе мобилизации стресс-цикла.

Техника «5-4-3-2-1»: алгоритм мгновенной стабилизации:

Когда применять:

— При диссоциативных реакциях,

— При шоковой реакции,

— При временной потере ориентировки в пространстве и времени.

Пошаговая инструкция:

1. 5 визуальных элементов:

— «Назови 5 вещей, которые ты видишь. Опиши их цвет и форму»,

— «Выбери одну вещь и сосредоточься на ней».

2. 4 кинестетических элемента:

— «Назови 4 вещи, которые ты чувствуешь. Опиши их текстуру»,

— «Сфокусируйся на одном ощущении и следи за его изменениями».

3. 3 аудиальных элемента:

— «Назови 3 звука, которые ты слышишь. Опиши их громкость»,

— «Сосредоточься на одном звуке и следи за его изменениями».

4. 2 обонятельных элемента:

— «Назови 2 запаха, которые ты чувствуешь»,

— «Сфокусируйся на одном запахе и следи за его изменениями».

5. 1 эмоциональная оценка:

— «Какая эмоция сейчас наиболее ярко присутствует?»,

— «Оцени ее интенсивность по шкале от 1 до 10».

Адаптация под условия:

— При ограниченной видимости: увеличьте акцент на кинестетический и аудиальный каналы,

— При временной потере связи с телом: начните с кинестетического канала,

— При гиперактивности миндалины: начните с аудиального канала,

— При выраженных диссоциативных реакциях: усильте тактильные стимулы.

Нейрофизиологический механизм: Техника активирует сохранные сенсорные каналы, снижая гиперактивность миндалины и постепенно восстанавливая функции префронтальной коры через сенсорную интеграцию.

Критерий успеха: Восстановление ориентировки в пространстве и времени в течение 2—3 минут.

Тактильный якорь: метод мгновенного восстановления контроля:

Когда применять:

— При панических реакциях,

— При диссоциативных реакциях,

— Для профилактики повторных стрессовых реакций.

Пошаговая инструкция:

1. Установите контакт: «Ты меня слышишь? Кивни, если да»,

2. Создайте тактильный стимул: «Сожми мою руку сейчас»,

3. Свяжите стимул с состоянием: «Когда сжимаешь руку, чувствуешь связь с реальностью»,

4. Зафиксируйте якорь: «Сожми кулак, когда почувствуешь, что теряешь контроль».

Варианты якорей:

— Сжатие кулака,

— Касание определенного места на руке,

— Давление большим пальцем на средний палец,

— Надавливание ногой на землю.

Нейрофизиологический механизм: Тактильный якорь создает условный рефлекс через связь тактильного стимула с состоянием стабильности, активируя соматосенсорную кору и снижая активность миндалины.

Критерий успеха: Возможность самостоятельного восстановления контроля через якорь в течение 10—15 секунд.

Критерии выбора тактики по фазам стресс-цикла:

Фаза мобилизации (0—15 минут):

— Критерии: Временная дезориентация, сужение сознания, тахикардия (> 120 уд/мин), отсутствие зрительного контакта,

— Тактика: Минимальный вербальный контакт, акцент на тактильный канал, дыхательные техники,

— Ограничения: Не применять глубокий транс, избегать попыток извлечь детали события, использовать простые инструкции.

Фаза адаптации (15 мин — 72 часа):

— Критерии: Попытки восстановления контроля, временные диссоциативные реакции, нарушение сна, эмоциональная лабильность,

— Тактика: Техника «Контейнер» (описанная чуть ниже), постепенная когнитивная рефокусировка, упражнения на восстановление связи с телом,

— Ограничения: Избегать интенсивной работы с травмой без предварительной стабилизации, учитывать физиологические потребности.

Фаза восстановления (свыше 72 часов):

— Критерии: Временная апатия, нарушение восприятия, хронические боли, социальная изоляция,

— Тактика: Постепенное восстановление ритма жизни, техники для улучшения сна, постепенное восстановление социальных связей,

— Ограничения: Избегать попыток мобилизации без учета состояния, учитывать соматические проявления, обеспечить медицинское сопровождение при необходимости.

Критерии выбора тактики по доминирующему сенсорному каналу:

Визуальный канал:

— Признаки: Временное сужение поля зрения, гиперфокусировка на угрожающих образах, изменение цветового восприятия,

— Тактика: Техника «5-4-3-2-1» через визуальный канал, детализация нейтральных образов,

— Пример: «Опиши форму этого облака. Какие у него края?».

Аудиальный канал:

— Признаки: Повышенная чувствительность к определенным звукам, временное снижение способности различать речь,

— Тактика: Техника «5-4-3-2-1» через аудиальный канал, создание звукового якоря,

— Пример: «Сосредоточься на звуке моего голоса. Что ты слышишь кроме него?».

Кинестетический канал:

— Признаки: Временное онемение конечностей, изменение болевой чувствительности, стереотипные движения,

— Тактика: Тактильный якорь, техника «5-4-3-2-1» через кинестетический канал,

— Пример: «Чувствуешь землю под ногами? Опиши ее текстуру».

Дигитальный канал:

— Признаки: Навязчивые мысленные петли, временные «зависания» на вопросах, попытки рационализировать происходящее,

— Тактика: Дыхание 4-7-8, постепенная когнитивная рефокусировка,

— Пример: «Проанализируй, где ты сейчас. Что происходит вокруг?».

Этические критерии для выбора тактики:

Категорически запрещено:

— Применение глубокого транса в острой фазе стресса (первые 72 часа),

— Использование гипноза для извлечения информации против воли пострадавшего,

— Попытки «полного излечения» травмы за одну сессию в полевых условиях,

— Применение гипноза при выраженной диссоциации без медицинского сопровождения.

Обязательные условия:

— Получение вербального согласия (даже в виде кивка головы),

— Наличие медицинского обеспечения при работе с тяжелыми случаями,

— Понимание фазы стресс-цикла у пострадавшего перед началом работы,

— Наличие техник для немедленной стабилизации при эмоциональном перегрузе.

Критические признаки для прекращения сеанса:

— Учащение дыхания до 25+ вдохов в минуту,

— Потеря зрительного контакта более чем на 10 секунд,

— Физиологические проявления панической реакции (дрожь, потливость),

— Выраженные диссоциативные реакции (отсутствие связи с реальностью).

Техника «Контейнер»:

Что такое техника «Контейнер»?

Техника «Контейнер» — это нейрофизиологически обоснованный метод временной изоляции травмирующих воспоминаний и эмоций, являющийся ключевым элементом протокола КОМУ (этап «Управление»). Эта техника позволяет создать безопасное психологическое пространство для «хранения» эмоционально заряженных переживаний до тех пор, пока не наступит подходящий момент для их более глубокой обработки.

Основная цель: Предотвратить перегрузку нервной системы в острой фазе стресса и создать условия для безопасной работы с травмой в дальнейшем.

Нейрофизиологическое обоснование

Техника работает через:

— Активацию префронтальной коры для регуляции эмоций,

— Временное снижение гиперактивности миндалевидного тела,

— Создание условного рефлекса «безопасное хранение»,

— Улучшение функциональной связности в сети пассивного режима.

Пошаговая инструкция по применению:

Этап 1: Подготовка

1. Установление контакта:

— «Ты меня слышишь? Кивни, если да»,

— Убедитесь, что человек ориентирован в «здесь и сейчас».

2. Объяснение техники:

— «Сейчас мы создадим безопасное место для хранения тяжелых мыслей и чувств»,

— «Это как коробка, которую можно открыть и закрыть, когда тебе удобно».

Этап 2: Создание контейнера

1. Выбор образа контейнера:

— «Представь коробку/сейф/ящик, в который можно положить эти мысли»,

— Помогите определить его форму, цвет, материал, замок.

2. Наполнение контейнера:

— «Когда мысли станут слишком сильными, мысленно положи их в коробку»,

— «Можно представить, как складываешь их аккуратно, как бумаги».

3. Закрепление образа:

— «Закрой коробку, когда захочешь отдохнуть»,

— «Представь, как ты запираешь ее надежно».

Этап 3: Интеграция

1. Проверка работоспособности:

— «Попробуй положить в коробку одну тяжелую мысль прямо сейчас»,

— «Чувствуешь облегчение? Как изменилось твое состояние?».

2. Создание якоря для доступа:

— «Когда захочешь вернуться к этим мыслям, ты будешь знать, где они хранятся»,

— «Ты можешь открыть коробку, когда будешь готов».

3. Закрепление установки:

— «Это твое безопасное место в хаосе»,

— «Ты контролируешь, когда открывать и закрывать коробку».

Примеры для разных сенсорных каналов

Для визуала:

— «Представь сейф из нержавеющей стали с цифровым замком»,

— «Какой у него цвет? Где он стоит? Как выглядит замок?».

Для аудиала:

— «Представь звук закрывающейся дверцы сейфа»,

— «Какой звук издает замок, когда ты его запираешь?».

Для кинестетика:

— «Почувствуй вес коробки в руках. Теплая она или холодная?»,

— «Каково ощущение, когда ты закрываешь крышку?».

Для дигитала:

— «Проанализируй, как эта коробка защищает тебя от перегрузки»,

— «Как логически обосновано временное хранение мыслей?».

Критические моменты применения

1. Когда применять:

— Перед началом работы с травмой,

— В фазе восстановления (свыше 72 часов после события),

— При первых признаках эмоциональной перегрузки.

2. Этические ограничения:

— Обязательно создавайте «контейнер» перед началом работы с травмой,

— Не применяйте без предварительной стабилизации состояния

— Не используйте для полного подавления травмы (только для временного хранения),

— При ухудшении состояния немедленно переключайтесь на тактильный якорь.

3. Критерии успеха:

— Возможность вернуться к текущей ситуации («здесь и сейчас»),

— Способность описать контейнер детально.

Пример использования в экстремальных условиях

Ситуация: Солдат после боевого столкновения, через 4 дня, проявляет признаки фазы восстановления (апатия, нарушение восприятия).

Применение техники:

1. «Ты меня слышишь? Кивни, если да»,

2. «Представь коробку, в которую можно положить эти мысли»,

3. «Какой она формы? Цвета? Где находится?»,

4. «Когда мысли станут слишком сильными, положи их в коробку»,

5. «Закрой коробку, когда захочешь отдохнуть»,

6. «Сожми мою руку, когда почувствуешь, что мысли упорядочились».

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.