Бесплатный фрагмент - Тени психики

Путь к свету через осознание темного

Раздел I. Введение в мир Тени

Глава 1. Что такое Тень в психологии

«Пока мы не осознаем свою Тень, она будет управлять нашей жизнью — и мы будем называть это судьбой.»

— Карл Густав Юнг

Каждый человек несёт в себе не только свет, но и тьму.

В нас живёт доброта и злость, нежность и агрессия, мудрость и глупость, великодушие и зависть. Всё это — части одной большой системы под названием человеческая психика.

Однако мы часто предпочитаем видеть лишь те стороны, которые считаем «хорошими», и вытеснять всё, что не вписывается в этот образ.

Так появляется Тень — то, что мы не хотим в себе признавать.

Тень — это не зло. Это то, что однажды не было принято, не получило права быть.

Когда ребёнку говорят: «Не злись!», «Не плачь!», «Не будь эгоистом!», — он не перестаёт злиться, плакать или хотеть чего-то для себя. Он просто прячет эти чувства, чтобы сохранить любовь и безопасность.

Так, шаг за шагом, в глубинах нашей психики формируется невидимый контейнер из подавленных желаний, чувств и импульсов — наша личная Тень.

Тень — это не враг

Большинство людей воспринимают тёмные стороны как угрозу:

— «Если я признаю, что я завидую — я плохой».

— «Если я признаю, что злюсь — я разрушу отношения».

— «Если я признаю, что боюсь — я слабый».

Но правда в том, что непризнанная Тень опаснее, чем осознанная.

Подавленная злость превращается в пассивную агрессию.

Подавленный страх — в контроль.

Подавленная боль — в равнодушие.

Подавленная сила — в усталость и апатию.

Когда мы отказываемся видеть эти стороны, они не исчезают — они просто начинают жить своей жизнью, влияя на наши решения, отношения, судьбу.

Тень — это зеркало

Тень проявляется в тех людях и ситуациях, которые нас раздражают, цепляют, вызывают сильную эмоциональную реакцию.

Мы говорим: «Меня бесит её высокомерие!» — но на самом деле это зеркало нашей неосознанной части, которая тоже хочет быть значимой, уверенной, признанной.

Каждый «триггер» — приглашение заглянуть в себя.

Если кто-то вызывает в тебе сильную неприязнь — задай себе вопрос:

Что во мне отзывается на это?

Что я не позволяю себе быть?

Так начинается путь осознания Тени — путь зрелости.

Тень хранит силу

Когда мы встречаемся со своей Тенью, это может быть страшно и больно.

Но именно там, в темноте вытесненных чувств, спрятана наша энергия, страсть, харизма, жизненная сила.

Тень не разрушает, если её признать. Она начинает служить.

Принятие Тени — это не оправдание тьмы, а акт целостности.

Когда ты признаёшь в себе всё — светлое и тёмное — ты становишься живым, а не идеальным.

Ты больше не играешь роль, ты просто есть.

Принять Тень — значит стать собой

Осознанная Тень превращается в союзника.

Когда ты перестаёшь убегать от своих чувств, они начинают работать на тебя.

Злость становится границами.

Страх — внимательностью.

Зависть — вдохновением.

Грусть — глубиной.

Именно встреча со своей Тенью открывает путь к подлинной свободе.

Не свободе «от», а свободе «быть» — быть всем, кем ты являешься.

Практика осознания

Закрой глаза и вспомни человека, который тебя сильно раздражает.

Позволь себе почувствовать это раздражение.

Теперь задай вопрос:

Что он или она проявляет такого, что я не позволяю себе?

Позволь ответу прийти изнутри — без оценки, без морали.

Это и будет первый луч света, проникающий в твою Тень.

Тень — это дверь. Не к разрушению, а к целостности.

И только пройдя через неё, ты узнаешь, кто ты есть на самом деле.

Глава 2. Истоки концепции: Юнг и архетипическая психология

«Каждый человек несёт в себе тень, и чем меньше она осознана, тем темнее и плотнее она становится.»

— Карл Густав Юнг

Откуда появилась идея Тени

Тень — одно из центральных понятий глубинной психологии.

Её корни уходят в работы Карла Густава Юнга, ученика и впоследствии оппонента Зигмунда Фрейда.

Фрейд говорил о бессознательном как о хранилище вытесненных желаний, прежде всего сексуальных и агрессивных. Юнг пошёл дальше — он увидел в бессознательном не только индивидуальные вытеснения, но и коллективные архетипы, древние образы и силы, живущие в каждой человеческой душе.

Он считал, что психика устроена как целая вселенная — со своими светилами и тенями, своими законами движения и равновесия.

И если Фрейд изучал подвал человеческой души, то Юнг исследовал её космос.

Именно Юнг впервые назвал ту часть личности, которую мы отвергаем, — Тенью.

Он писал, что Тень содержит в себе всё то, что человек не хочет быть, но всё равно является.

Свет и тьма внутри нас

Для Юнга человек — не плоская фигура, а система противоположностей.

В каждом есть добро и зло, альтруизм и эгоизм, нежность и ярость.

Тень — это не только наши «пороки», но и неиспользованный потенциал, непрожитая энергия, вытесненная сила.

Он говорил, что человек не может стать целостным, пока не признает обе стороны — светлую и тёмную.

Тень не нужно уничтожать, её нужно интегрировать.

Как ночь дополняет день, так и Тень дополняет сознание.

Юнг верил, что встреча со своей Тенью — это начало процесса индивидуации, то есть становления собой, подлинным.

И этот путь не для слабых: он требует мужества взглянуть в лицо тем частям, которые страшно, стыдно или больно признать.

Индивидуация: путь к целостности

Процесс индивидуации — это путь к внутреннему равновесию, к целостной личности, в которой свет и тьма больше не борются, а взаимодействуют.

Юнг писал:

«Цель жизни — стать тем, кем ты являешься».

Чтобы стать собой, нужно не только расти «вверх» — к духовности, осознанности, любви, — но и спуститься «вниз» — в подземелье своей души.

Тень — это подвал, где лежат забытые части нас: стыд, гнев, ревность, но также сила, страсть и творческий огонь.

Каждая встреча с Тенью — это шаг к свободе.

Каждый осознанный импульс — возвращение энергии, которую мы когда-то потеряли, стараясь быть «удобными» и «правильными».

Архетипическая психология: язык символов

Юнг не ограничился Тенью.

Он открыл целый мир архетипов — универсальных символов, живущих в коллективном бессознательном: Герой, Мудрец, Ребёнок, Мать, Анима и Анимус.

Каждый архетип имеет свою Тень.

Герой — может стать Тираном.

Мать — превращается в Поглощающую.

Мудрец — в циничного наблюдателя.

Любовник — в зависимого.

Тень проявляется, когда архетип теряет равновесие, когда энергия искажается, когда человек отказывается от части своей природы.

Юнг называл этот процесс «встречей с собственной тьмой» — не как с наказанием, а как с возможностью обновления.

В мифах это путь героя, спускающегося в подземелье, чтобы сразиться с драконом и найти сокровище.

В психологии — это путь человека, осознающего свои вытесненные стороны, чтобы обрести подлинную силу.

Тень как страж порога

Юнг писал, что Тень стоит у входа в бессознательное — как страж порога, охраняющий глубинные ресурсы психики.

Пока мы отказываемся признать Тень, она мешает нам, провоцирует, разрушает.

Но как только мы вступаем в диалог с ней — она открывает доступ к внутренней энергии.

Этот архетипический образ можно увидеть во всех культурах:

— в христианстве — это дьявол, искушающий человека, но заставляющий его осознать свои слабости;

— в древнегреческих мифах — это Хаос, из которого рождается Космос;

— в восточной философии — это Инь и Ян, две неразделимые силы.

Тень не зло, она — баланс.

И без контакта с ней человек становится поверхностным, зависимым от внешнего одобрения, живущим наполовину.

Почему Юнг считал Тень даром

Юнг верил: если человек способен осознать свою Тень, он способен исцелить не только себя, но и мир вокруг.

Потому что всё, что мы не признаём в себе, мы проецируем на других — осуждая, борясь, ненавидя.

И только увидев это в себе, мы перестаём быть заложниками своих реакций.

Он писал:

«Тот, кто смотрит наружу, спит. Тот, кто смотрит внутрь, просыпается.»

Когда человек перестаёт бояться собственной тьмы, он перестаёт бояться и тьмы в других.

Он становится мудрым, сострадательным, свободным.

Он перестаёт играть роль — и начинает быть.

Практика: Встреча с Юнговской Тенью

— Найди тихое место. Закрой глаза и представь, что ты стоишь на пороге пещеры. Внутри — темно.

— Сделай шаг. Почувствуй лёгкий страх, напряжение — это нормально.

— Позволь проявиться фигуре. Это может быть человек, образ, зверь, или просто туман — это твоя Тень.

— Спроси её: «Что ты хочешь мне показать?»

— Слушай. Ответ может прийти как слово, ощущение или образ.

Не спеши. Не борись. Просто наблюдай.

Каждая встреча — шаг к целостности.

Путь продолжается

Учение Юнга вдохновило целые направления:

— архетипическую психологию (Джеймс Хиллман),

— трансперсональную терапию (Станислав Гроф),

— гештальт и психосинтез, где Тень рассматривается как часть внутреннего диалога.

Все эти подходы сходятся в одном:

чтобы исцелить душу, нужно перестать делить её на хорошее и плохое.

Пока человек борется со своей тьмой, он остаётся пленником внутреннего конфликта.

Когда же он принимает её — он становится творцом своей жизни.

«Невозможно стать просветлённым, воображая свет, —

просветление приходит, когда осознаёшь тьму.»

— К. Г. Юнг

Тень — не то, от чего нужно избавиться.

Это то, с чем нужно познакомиться.

Понять, услышать, обнять.

И тогда она перестаёт быть врагом и становится союзником.

Глава 3. Свет и Тьма в человеке: дуальность природы

«Где светлее всего, там и тень глубже.»

— Иоганн Вольфганг Гёте

Свет без Тьмы — иллюзия

Мы привыкли стремиться к свету — к доброте, осознанности, любви, принятию, гармонии.

Нас с детства учат быть хорошими, послушными, улыбчивыми, справедливыми.

Но в этом стремлении часто теряется половина нашей природы — тьма, та самая энергия, из которой рождается жизнь, движение, страсть и сила.

Мир устроен дуально: день сменяется ночью, вдох — выдохом, рождение — смертью.

И в человеке то же самое — в нас живут обе стороны, и пока мы признаём только одну, мы не можем быть целостными.

Свет — это сознание, ясность, любовь.

Тьма — это бессознательное, инстинкты, первозданная энергия.

Они не враги. Они — два полюса одной батареи, из напряжения между которыми рождается жизнь.

Тьма — не зло

Часто, когда мы слышим слово «тьма», внутри возникает страх: кажется, что речь идёт о чем-то разрушительном, опасном, недопустимом.

Но психологическая тьма — не зло, а глубина.

Это всё то, что не освещено нашим сознанием: подавленные чувства, забытые мечты, непризнанные желания, непрожитая боль.

Тьма — это пространство, где спят наши нераскрытые силы.

Она пугает лишь потому, что мы не умеем с ней обращаться.

Если свет — это ясность, то тьма — это потенциал.

В ней живёт росток, который ждёт своего времени, чтобы прорасти.

И чем сильнее мы отрицаем тьму, тем сильнее она ищет выход через болезни, срывы, зависимости, раздражение.

Свет, потерявший связь с Тьмой

Иногда человек кажется «светлым» — он добр, позитивен, стремится помочь всем вокруг.

Но если в этом нет контакта с тенью, его свет становится ослепляющим — ложным, утомительным, выжигающим.

Так рождается «токсическая позитивность» — когда человек подавляет боль под маской улыбки.

Так появляется духовное эго — «я выше, я осознаннее, я не злюсь».

Так теряется живость, потому что тьма вытесняется.

Свет без тьмы превращается в искусственный свет — яркий, но холодный.

Он не согревает.

Он не питает.

Он ослепляет.

Когда Тьма говорит вместо нас

А бывает наоборот.

Когда человек слишком долго отвергает свои чувства, Тень начинает говорить за него — через раздражение, сарказм, усталость, резкость.

Тогда тьма берёт власть, и человек будто бы теряет контроль.

Это может быть срыв, вспышка гнева, необъяснимая ревность, внезапная усталость, саботаж, саморазрушение.

Каждый такой момент — это крик Тени:

«Заметь меня. Услышь меня. Я тоже часть тебя.»

Чем дольше мы живём только в «светлой» половине, тем сильнее копится давление внутри.

И в какой-то момент оно прорывается.

Но не чтобы уничтожить, а чтобы восстановить баланс.

Природа дуальности

Всё в этом мире существует благодаря полярности:

без страха не было бы смелости,

без тьмы не было бы света,

без боли — сострадания,

без хаоса — порядка.

Юнг говорил, что тьма не противоположна свету, а его часть, его фон, его основа.

Свет — это то, что рождается из тьмы.

Ведь именно во тьме, в материнской утробе, зарождается жизнь.

И именно через кризис, через ночь души, человек приходит к осознанию.

Дуальность — не проклятие, а закон.

И тот, кто понимает его, перестаёт искать одностороннего идеала.

Он учится жить в равновесии.

Борьба противоположностей

Каждый человек внутри ведёт борьбу между двумя началами:

— тем, кем он хочет быть, и тем, кем он является на самом деле;

— тем, что он показывает миру, и тем, что скрывает;

— между желанием соответствовать и потребностью быть собой.

Эта борьба утомляет, разрушает, приводит к внутреннему раздвоению.

Но если перестать воевать — и начать слушать обе стороны — появляется мудрость.

Иногда свет говорит: «Будь добрым».

А тьма отвечает: «А кто позаботится о тебе?»

Свет шепчет: «Прости».

А тьма спрашивает: «А не слишком ли часто ты жертвуешь собой?»

И тогда ты понимаешь: ни один из них не ошибается.

Просто оба хотят быть услышанными.

Принятие дуальности

Принять дуальность — значит признать, что я могу быть разным:

сильным и слабым, любящим и раздражённым, щедрым и эгоистичным.

И что всё это — моё.

Это не оправдание, а честность.

Пока я борюсь с одной частью себя, я не живу.

Когда я принимаю обе — я становлюсь целостным.

Тогда злость превращается в силу защищать.

Страх — в осторожность.

Эгоизм — в способность говорить «нет».

И свет, и тьма начинают служить жизни.

Свет и Тьма как танец

Можно представить свет и тьму как два начала, которые вечно танцуют друг с другом.

Иногда ведущим становится свет — когда мы вдохновлены, ясны, любим.

Иногда — тьма — когда нам нужно замедлиться, отдохнуть, погрузиться в себя.

Если позволить им меняться местами, жизнь становится естественной, текучей, гармоничной.

Но если застрять только в одном полюсе — наступает стагнация.

Слишком много света — и человек выгорает.

Слишком много тьмы — и теряет смысл.

Баланс — это искусство жить между.

Практика: Свет и Тьма во мне

Возьми лист бумаги и раздели его на две колонки.

Слева напиши: Мой Свет, справа — Моя Тьма.

Позволь себе быть честным.

Не оценивай.

В Свете могут быть такие качества, как доброта, забота, искренность.

В Тьме — гнев, зависть, упрямство, страх.

Теперь задай вопрос:

«Как каждая из этих сторон помогает мне?»

«Что пытается сказать моя Тьма?»

Ты удивишься — часто именно Тьма хранит в себе ответы, которых ты долго искал.

Мудрость противоположностей

Когда мы перестаём делить себя на «хорошее» и «плохое», мы обретаем настоящую силу.

Потому что больше не нужно прятаться.

Не нужно притворяться.

Не нужно бороться с собой.

Ты просто есть.

Со всей своей яркостью и глубиной.

Свет в тебе становится мягче, а тьма — мудрее.

Они перестают воевать и начинают сотрудничать.

«Тьма не уходит, когда приходит свет.

Она просто перестаёт быть врагом.»

Свет и Тьма — не противоположности, а части одной души.

Приняв их обе, ты становишься целостным.

А целостность — это и есть настоящая любовь к себе.

Глава 4. Почему мы прячем свою Тень

«То, что мы не хотим видеть в себе, не исчезает. Оно лишь ждёт, чтобы быть узнанным.»

Встреча, которой мы избегаем

Каждый человек несёт в себе части, о которых предпочитает не вспоминать.

Мы можем быть щедрыми, но тайно жадными.

Можем любить, но злиться.

Можем помогать, но обижаться, если не получают благодарности.

Эти противоречия пугают. Нам кажется, что «плохие» чувства разрушают наш образ.

Поэтому мы делаем то, что умеем лучше всего — прячем их.

Мы надеваем улыбку, когда хочется кричать.

Говорим «всё хорошо», когда внутри пустота.

Учимся быть «правильными» — даже если это убивает нас изнутри.

Так начинается жизнь в маске.

И чем дольше мы её носим, тем труднее вспомнить, кто мы на самом деле.

Истоки прятанья

Тень не рождается из зла — она рождается из неприятия.

Когда ребёнок приходит в мир, он целостен: он смеётся, злится, плачет, требует, радуется — всё естественно.

Но постепенно он сталкивается с условиями любви:

«Не злись — мама расстроится.»

«Не будь жадным — поделись.»

«Не плачь — ты же сильный.»

И ребёнок делает вывод:

Чтобы меня любили, я должен быть удобным.

Он учится прятать те части, которые не одобряются.

Злость, гордость, страх, ревность — всё это уходит в бессознательное.

Так формируется внутренний цензор — голос, который говорит:

«Это нельзя. Это некрасиво. Это опасно.»

Маска «Я» и Тень «Не-Я»

Юнг называл видимую часть личности Персоной — маской, которую мы показываем миру.

Персона — это не ложь. Это инструмент адаптации.

Она помогает нам жить в обществе, быть принятыми, выполнять роли.

Но за каждой Персоной стоит её противоположность — Тень, то, что Персона не хочет признавать.

Если маска говорит: «Я добрый», — Тень шепчет: «Я злюсь».

Если Персона уверяет: «Я сильный», — Тень напоминает: «Иногда я боюсь».

Если Персона хочет быть духовной, — Тень может жаждать власти, признания, земных удовольствий.

И чем сильнее мы отождествляемся с маской, тем мощнее становится Тень.

Почему мы боимся своей Тени

Потому что Тень вызывает стыд.

Стыд — одно из самых сильных чувств, удерживающих человека от осознания.

Он говорит: «Ты не должен быть таким. Если ты признаешь это — тебя перестанут любить.»

Именно страх быть отвергнутым заставляет нас хоронить в себе живые части души.

Мы боимся осуждения, одиночества, боли — и поэтому строим вокруг себя стену из правильности.

Но стена не делает нас счастливыми — она делает нас мёртвыми.

Тень не уходит — она ждёт

Всё, что вытеснено, не исчезает.

Оно живёт внутри, накапливает энергию, ждёт момента проявиться.

Мы можем отрицать злость, но однажды сорвёмся на близкого.

Можем подавлять страх, но тело начнёт болеть.

Можем гнать зависть, но она будет разрушать нас изнутри.

Тень найдёт выход — через сон, через болезнь, через слова, сказанные «в сердцах».

Она не мстит — она напоминает: «Я тоже часть тебя.»

Социальная тень

Общество формирует коллективную маску — представление о том, какими «надо быть».

В разных культурах свои запреты: где-то нельзя показывать агрессию, где-то — слабость, где-то — желание.

Но везде есть невидимая линия:

«Вот это допустимо. А это — стыдно.»

Социальная тень создаёт внутреннее давление.

Человек боится быть «не таким», старается соответствовать, подгоняет себя под шаблон.

Он теряет связь с внутренним голосом и живёт под диктовку внешних ожиданий.

И всё, что не вписывается в эту систему, становится тенью — не только личной, но и коллективной.

Роль воспитания и культуры

Воспитание редко учит нас быть настоящими.

Нас учат быть удобными, успешными, примерными.

Мальчиков учат: «Не плачь — мужчины не плачут.»

Девочек учат: «Не злись — это некрасиво.»

И вот уже взрослые мужчины не умеют выражать боль, а женщины не могут отстаивать границы.

Так мы растём не теми, кто мы есть, а теми, кем надо быть.

И именно в этой разнице между настоящим и ожидаемым рождается Тень.

Механизмы вытеснения

Психика использует множество способов, чтобы спрятать тёмные стороны.

Вот некоторые из них:

— Рационализация — объяснить то, что чувствуешь, так, чтобы это выглядело «разумно».

«Я не злюсь, просто разочарован.»

— Проекция — видеть в других то, что не хочешь видеть в себе.

«Она такая агрессивная!» (на самом деле ты сам сдерживаешь гнев).

— Отрицание — просто не признавать очевидное.

«Я не ревную!»

— Сублимация — превращать тёмную энергию во внешне приемлемые формы.

Гнев — в работу, страх — в контроль, сексуальность — в «заботу».

Эти механизмы спасают, но и разобщают: человек теряет подлинность.

Почему важно перестать прятать

Потому что спрятанная Тень всё равно управляет нами.

Мы можем не осознавать свои страхи, но они будут выбирать за нас.

Мы можем отрицать обиды, но они будут отравлять отношения.

Мы можем прятать боль, но она будет вызывать усталость и болезни.

Пока Тень не осознана, она действует из-за кулис.

И тогда человек говорит:

«Я не знаю, почему снова делаю это.»

«Я не понимаю, зачем я всё время выбираю таких людей.»

«Почему я чувствую пустоту, хотя вроде всё есть?»

Ответ прост: потому что часть тебя живёт в темноте.

Принятие как путь к свободе

Принять Тень — значит перестать бежать от себя.

Это не значит одобрять свои тёмные стороны, это значит видеть их без страха.

Когда ты говоришь себе:

«Да, я злюсь.»

«Да, я боюсь.»

«Да, я иногда хочу быть нужным.»

— ты перестаёшь быть пленником вытеснения.

Ты возвращаешь себе энергию, силу, живость.

Тень становится не угрозой, а источником роста.

Практика: Диалог с вытесненной частью

— Возьми лист бумаги и напиши фразу:

«Часть меня, которую я прячу — это…»

— Позволь себе ответить спонтанно. Не редактируй.

— Может быть: «злая», «ленивая», «завистливая», «уставшая».

— Теперь спроси:

«Что ты хочешь мне сказать?»

«Чего ты боишься?»

— Напиши ответ от её имени.

— Ты удивишься, насколько мудрой может быть твоя Тень.

Истинная смелость

Самая большая смелость — не в том, чтобы побеждать других, а в том, чтобы встретиться с собой.

Чтобы заглянуть туда, где темно.

Чтобы сказать: «Да, это тоже я.»

Только тогда ты становишься настоящим.

Не идеальным. Не удобным.

А живым.

«Тень — не позор, а путь к силе.

Ведь именно там, где мы боимся смотреть, живёт наша подлинность.»

Глава 5. Как формируется Тень в детстве

«Детство — это время, когда мы впервые учимся носить маску, чтобы нас любили.»

Начало целостности

Ребёнок рождается цельным.

Он не делит себя на «хорошее» и «плохое», «можно» и «нельзя».

Он просто есть.

Он плачет — когда больно.

Он смеётся — когда радостно.

Он злится — когда отнимают игрушку.

Он требует — когда голоден.

И в этом — естественная подлинность.

Всё, что ребёнок чувствует, — часть жизни, часть его энергии, часть его души.

Но очень рано он сталкивается с первым зеркалом — родителями.

И от того, что он видит в этом зеркале, зависит, каким он станет.

Первые уроки любви

Маленький ребёнок живёт с одним главным вопросом:

«Любят ли меня?»

Любовь для него — воздух, безопасность, жизнь.

Если любовь постоянна, безусловна, он чувствует: «Я могу быть собой.»

Если любовь зависит от поведения — он начинает приспосабливаться.

Когда мама говорит:

«Какой ты хороший мальчик, что поделился!» —

ребёнок учится: делиться = быть хорошим = быть любимым.

А когда она говорит:

«Не кричи, я расстроюсь!» —

ребёнок учится: злость = плохо = меня не любят.

Так любовь превращается из потока в систему условий.

И ребёнок начинает строить внутри себя формулу выживания:

«Чтобы меня любили, я должен быть удобным.»

Первая тень: «Это я не могу показывать»

Ребёнок не может перестать чувствовать, но может перестать показывать.

Когда его злость не принимают — он прячет её.

Когда его страх высмеивают — он прячет его.

Когда его радость осуждают — он учится не быть «слишком шумным».

Так рождается Тень — внутренний подвал, куда складываются все отвергнутые эмоции, желания и импульсы.

Ребёнок не думает: «Это мой психологический механизм вытеснения».

Он просто чувствует: «Меня не любят, когда я такой.»

И делает вывод:

«Значит, это — не я.»

Роль родителя как зеркала

Родитель — это первое зеркало, в котором ребёнок видит себя.

Если в этом зеркале отражается принятие, то ребёнок учится любить себя.

Если отражается осуждение, то он начинает бояться себя.

Представьте девочку, которая рисует и с восторгом показывает рисунок.

Если мама говорит:

«Какая ты молодец, так красиво!» —

она чувствует радость, уверенность, вдохновение.

Но если мама говорит:

«Почему всё в синем цвете? Где солнце?» —

девочка чувствует стыд, будто сделала что-то не так.

Этот стыд не исчезает — он становится частью её внутреннего мира.

И однажды, уже взрослая, она скажет себе:

«Я не творческая. Я боюсь быть неидеальной.»

Тень рождается не от зла, а от непринятия.

Родительские послания и сценарии

Каждая семья передаёт свои неосознанные послания — как жить, как чувствовать, как быть.

Вот несколько типичных сценариев, из которых рождается Тень:

— «Будь сильным.»

— — запрещает слабость, страх, уязвимость.

— → Тень содержит беспомощность, потребность в поддержке.

— «Должен быть лучшим.»

— — запрещает ошибку и неудачу.

— → Тень хранит усталость, страх несоответствия, перфекционизм.

— «Не выделяйся.»

— — подавляет индивидуальность, талант, самовыражение.

— → Тень несёт творческую энергию, потенциал, харизму.

— «Хорошие девочки не злятся.»

— — запрещает агрессию и самоутверждение.

— → Тень превращает эту энергию в обиду и пассивную агрессию.

— «Мальчики не плачут.»

— — запрещает эмоции и чувствительность.

— → Тень хранит тоску, боль, внутреннюю пустоту.

Все эти послания кажутся правильными, но именно они лишают человека связи с самим собой.

Как формируется внутренняя карта

Ребёнок формирует внутреннюю карту мира:

«Я — это хорошо.»

«Я — это плохо.»

И всё, что относится к «плохо», он помещает в тень.

Он разделяет себя на две части:

— Я, которого можно показывать миру — послушный, удобный, старающийся.

— Я, которого нужно скрывать — злой, завистливый, ленивый, ревнивый.

С этого момента он перестаёт быть целым.

Он начинает жить на половину — ту, которую разрешили.

Механизм вытеснения

Когда ребёнок испытывает чувство, за которое его наказывают или стыдят, психика запускает защиту — вытеснение.

Эмоция не исчезает, но уходит в бессознательное.

Например:

— Ребёнок злится на маму, но боится потерять любовь.

— → Он подавляет злость.

— → Взрослея, он становится «удобным», но копит раздражение.

— Девочку стыдят за ревность к младшей сестре.

— → Она вытесняет ревность.

— → Во взрослом возрасте не умеет выражать конкуренцию, завидует тайно.

Вытеснение защищает ребёнка от внутреннего конфликта — но ценой потери целостности.

Тень и телесная память

Детская Тень живёт не только в эмоциях, но и в теле.

Каждый запрет на чувство — это напряжение, застывшее в мышцах.

— Страх — в животе.

— Гнев — в челюсти и плечах.

— Стыд — в груди и шее.

Ребёнок не может выразить то, что чувствует, — и тело делает это за него.

Так формируются хронические блоки, которые потом во взрослом возрасте проявляются в виде тревоги, усталости, психосоматических симптомов.

Тело помнит всё, что ум пытается забыть.

Роль травмы

Если ребёнок растёт в атмосфере постоянного стресса, критики, насилия или эмоциональной холодности — Тень становится не просто вытесненной, а травмированной.

Он учится выживать, а не жить.

Он перестаёт чувствовать, чтобы не чувствовать боль.

Так формируется диссоциация — разрыв между «Я чувствую» и «Я живу».

Во взрослом возрасте это проявляется как ощущение внутренней пустоты, эмоциональной глухоты, невозможности радоваться.

Тень при этом не исчезает — она просто ждёт, когда человек снова осмелится чувствовать.

Парадокс детской адаптации

И вот главный парадокс:

Ребёнок, создавая Тень, не делает ошибку.

Он делает лучшее, что может, чтобы выжить в условиях, где любовь имеет цену.

Прятать себя — это способ сохранить связь с родителями, даже если это означает потерю связи с собой.

Но то, что помогло выжить тогда, мешает жить теперь.

Взрослый, который всё ещё ребёнок

Мы растём, но внутренняя карта остаётся.

И взрослый человек продолжает жить с теми же установками:

«Если я покажу злость — меня не полюбят.»

«Если я скажу „нет“ — меня отвергнут.»

«Если я расслаблюсь — меня осудят.»

Он живёт под диктовку детских убеждений, даже не осознавая этого.

Его внутренний ребёнок по-прежнему ищет безусловную любовь — и боится потерять её.

Тень, сформированная в детстве, управляет взрослой жизнью.

Свет понимания

Когда мы начинаем осознавать, как именно сформировалась наша Тень, мы перестаём винить себя.

Мы начинаем видеть:

«Я не плохой. Я просто научился выживать.»

И в этом осознании появляется сострадание.

А где есть сострадание — там начинается исцеление.

Практика: Письмо маленькому себе

Возьми лист бумаги и напиши письмо своему детскому «Я».

Начни со слов:

«Малыш (или малышка), я знаю, что ты прятался, чтобы тебя любили…»

Расскажи ему, что теперь ты рядом.

Что теперь он может злиться, плакать, бояться, радоваться — и его всё равно будут любить.

Это простое упражнение способно вернуть тебе утраченную часть души.

«Тень формируется там, где ребёнку не разрешили быть живым.

Но взрослый может вернуть себе всё, что когда-то спрятал ради любви.»

Глава 6. Маски и Тени: защитные роли личности

«Мы становимся теми, кем нужно быть, чтобы нас любили.

А потом ищем всю жизнь, кем мы были до того, как стали такими.»

Зачем нам маски

Каждый человек носит маски.

Не потому, что хочет обмануть, а потому, что хочет выжить.

Маска — это психологическая броня, способ быть принятым, избежать боли, сохранить любовь.

Она создаётся бессознательно, шаг за шагом, когда человек понимает:

«Таким, какой я есть, меня не принимают.»

Тогда он надевает ту роль, за которую хвалят, любят, одобряют.

И чем больше он живёт в этой роли, тем дальше отходит от себя настоящего.

Маска и Тень: два полюса одной души

Маска и Тень — две стороны одной монеты.

Маска — это то, что мы показываем миру.

Тень — то, что мы прячем, чтобы сохранить эту маску.

Если человек носит маску «Сильного» — где-то глубоко в тени живёт его уязвимость.

Если он играет роль «Спасателя» — в тени прячется усталость и злость.

Если он всегда «Хороший» — в тени живёт агрессия и желание быть собой.

Маска и Тень образуют пару.

Чем ярче свет маски, тем гуще тень за ней.

Рождение масок

Маски начинают формироваться в детстве, когда ребёнок чувствует:

«Меня принимают не за то, кто я есть, а за то, каким я должен быть.»

Он наблюдает за реакциями взрослых и учится подстраиваться.

Если за послушание хвалят — он надевает маску «Послушного».

Если за успех — маску «Отличника».

Если за заботу — маску «Спасателя».

Если за смех — маску «Весельчака».

Так ребёнок учится играть роли, чтобы получать любовь.

Со временем он забывает, что это всего лишь роли, и начинает верить, что это — он сам.

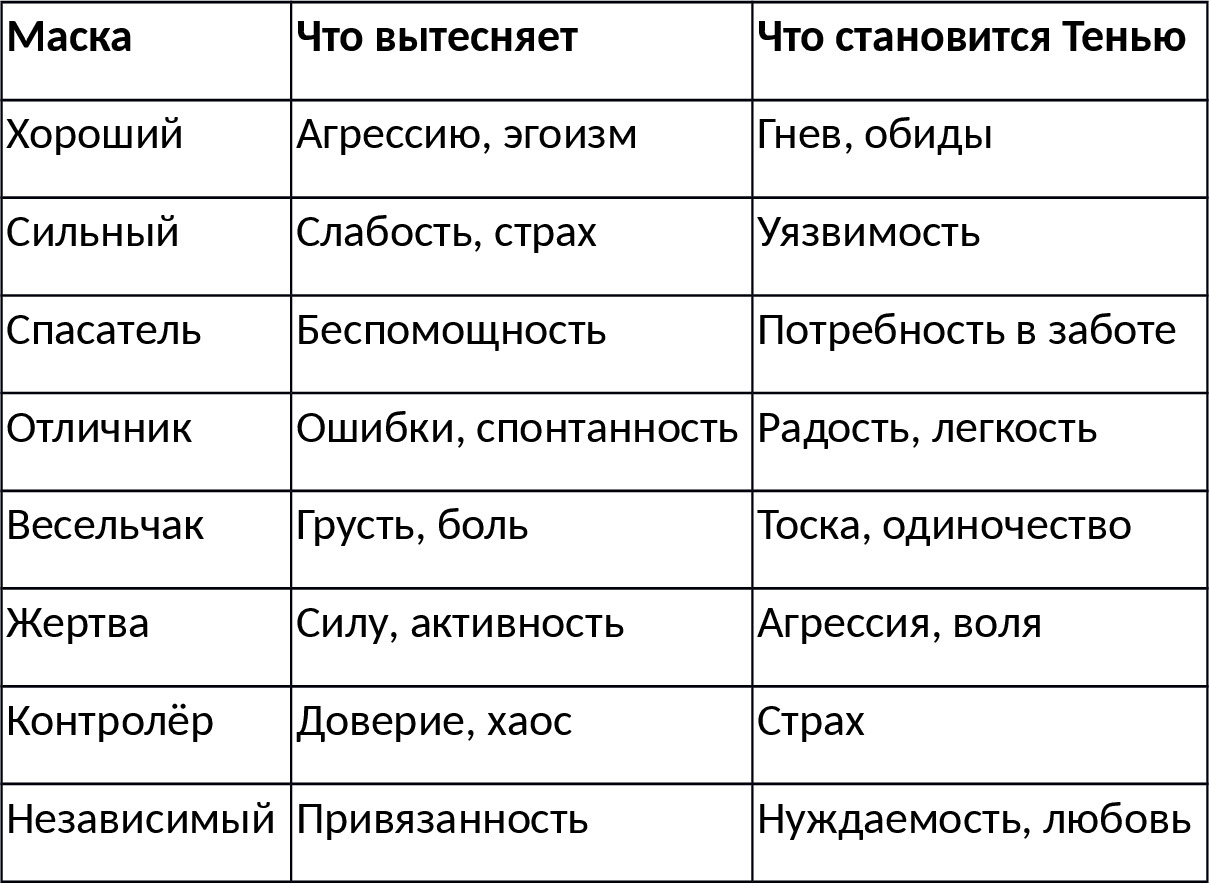

Главные маски личности

Существует множество масок, но вот несколько самых частых — каждая из них прячет определённую Тень.

1. Маска «Хорошего»

Мотивация: желание быть любимым и принятым.

Поведение: старается не обидеть, помогает, угождает, избегает конфликтов.

Тень: гнев, эгоизм, потребности, желание свободы.

Этот человек живёт для других, но внутри копит обиду.

Он боится, что если покажет себя настоящего — его отвергнут.

2. Маска «Сильного»

Мотивация: страх слабости, зависимость от контроля.

Поведение: всё решает сам, не просит помощи, держит лицо.

Тень: уязвимость, страх, потребность в поддержке.

За железной волей скрыт ребёнок, которому некогда было плакать.

3. Маска «Спасателя»

Мотивация: желание чувствовать себя нужным.

Поведение: помогает всем, кроме себя, спасает, заботится чрезмерно.

Тень: бессилие, усталость, желание, чтобы о нём позаботились.

Его любовь — способ не чувствовать свою собственную боль.

4. Маска «Отличника»

Мотивация: стремление заслужить любовь через успех.

Поведение: всё делает идеально, боится ошибки, ищет одобрения.

Тень: страх провала, низкая самооценка, подавленная спонтанность.

Для него ошибка — катастрофа, ведь через успех он доказывает, что достоин быть любимым.

5. Маска «Весельчака»

Мотивация: страх быть отвергнутым, если показать грусть или боль.

Поведение: шутит, развлекает, скрывает уязвимость.

Тень: тоска, одиночество, чувство ненужности.

Смех для него — защита от боли, а радость — форма бегства.

6. Маска «Жертвы»

Мотивация: избежать ответственности и боли через страдание.

Поведение: жалуется, ищет сочувствие, не верит, что может изменить жизнь.

Тень: сила, способность действовать, скрытая агрессия.

За жалостью к себе часто стоит гнев, которому не разрешили проявиться.

7. Маска «Контролёра»

Мотивация: страх хаоса, потери, неопределённости.

Поведение: всё держит под контролем, требует, проверяет, навязывает правила.

Тень: тревога, недоверие, страх быть беззащитным.

Контроль — это способ не чувствовать страх.

8. Маска «Независимого»

Мотивация: страх близости и потери свободы.

Поведение: дистанцируется, избегает привязанностей, гордится автономией.

Тень: потребность в любви, страх быть покинутым.

Он говорит: «Мне никто не нужен», — но на самом деле боится, что его никто не выберет.

Маска как броня

Маска защищает. Она действительно помогает выжить.

Без неё ребёнок бы не справился с болью, стыдом, страхом.

Но у каждой брони есть цена:

Она защищает от ранения — но и не даёт прикоснуться.

Во взрослом возрасте маска перестаёт быть защитой и становится тюрьмой.

Человек теряет гибкость, перестаёт чувствовать, живёт по сценариям.

Он говорит то, что «надо», делает то, что «принято», но не чувствует радости.

Как маска создаёт Тень

Каждая маска подавляет противоположные качества.

И всё, что подавлено, уходит в Тень.

Тень становится тем источником, который маска пытается отрицать.

Чем сильнее отрицание, тем сильнее влияние.

Конфликт маски и Тени

Маска говорит: «Я всё под контролем.»

Тень шепчет: «Я устал.»

Маска говорит: «Я сильная, я справлюсь.»

Тень плачет: «Почему никто не обнимает меня?»

Маска уверяет: «Я не злюсь, я просто устал.»

Тень кричит: «Хватит терпеть!»

Внутренний конфликт между маской и тенью вызывает тревогу, усталость, пустоту.

Человек не понимает, почему ему тяжело — ведь «всё же вроде нормально».

Но именно этот разрыв между внешним образом и внутренней правдой — и есть источник внутреннего выгорания.

Когда маска рушится

Иногда жизнь сама помогает нам — ломает маску.

Это может быть кризис, развод, болезнь, потеря работы.

Именно в моменты, когда старая роль больше не спасает, человек впервые встречает себя.

Эти кризисы страшны, но они — врата в подлинность.

Пока маска крепка, Тень спит.

Когда маска трескается, душа начинает дышать.

Путь к подлинности

Принять Тень — значит позволить себе быть живым.

Снять маску — значит рискнуть быть настоящим.

Это не быстрый процесс, а путь возвращения.

Первый шаг — заметить, какую маску ты носишь.

Второй — понять, что она тебе давала.

Третий — поблагодарить её за защиту.

И только потом — потихоньку снимать, позволяя Тени стать частью тебя.

Практика: Диалог маски и Тени

— Напиши сверху листа:

«Моя маска — это…»

(например, «Сильная», «Хорошая», «Спасатель»).

— Опиши, как она проявляется, в чём помогает, от чего защищает.

— Затем напиши:

«А в тени моей маски живёт…»

и позволь словам выйти сами.

— Прочитай диалог — и почувствуй, как внутри становится тише.

— Это первый шаг к интеграции.

«Маски не враги. Они были нашими щитами.

Но чтобы стать собой, нам нужно осмелиться снять их —

и впервые вдохнуть воздух без фильтров.»

Глава 7. Социальная Тень: что общество не принимает

«То, что не принимает отдельный человек, становится его личной тенью.

То, что не принимает культура, становится тенью целого мира.»

— К. Г. Юнг

Коллективная Тень — невидимая сторона культуры

Когда мы думаем о Тени, чаще всего представляем индивидуальный уровень — наши личные страхи, подавленные чувства, вытесненные желания.

Но Тень есть не только у человека — она есть у общества.

Каждая культура создаёт систему норм, правил и ценностей.

Эта система определяет, что хорошо, а что — стыдно.

Но всё, что не вписывается в рамки этих норм, не исчезает — оно уходит в социальную тень.

И тогда общество, подобно человеку, начинает отрицать в себе то, чего боится.

Свет и Тень цивилизации

Там, где общество говорит о морали — в тени живёт лицемерие.

Там, где проповедует силу — в тени прячется страх.

Там, где восхваляет духовность — в тени скрыты страсти и желания.

Каждая эпоха создаёт свои формы света и тьмы.

Античность прославляла тело — но подавляла слабость.

Средневековье обожествило дух — но изгнало сексуальность.

Современный мир поклоняется успеху — но прячет усталость и пустоту.

Мы все живём внутри этой игры света и тени, даже не замечая, как коллективные установки проникают в наше личное бессознательное.

Как рождается социальная Тень

Общество не может принять всё, что противоречит его идеалам.

Чтобы сохранить порядок, оно выстраивает моральные границы.

И всё, что выходит за них, объявляется «плохим», «стыдным» или «опасным».

Например:

— В религиозных культурах Тенью становится сексуальность, телесность, желания.

— В патриархальных — женская сила, независимость, гнев.

— В потребительских — уязвимость, бедность, простота.

— В культурах успеха — ошибка, неудача, слабость.

Так общество, как и человек, делит себя на «светлое» и «тёмное».

И чем сильнее оно отрицает свою тьму, тем разрушительнее она возвращается — через кризисы, скандалы, войны и внутреннюю деградацию.

Пример: тень успеха

Современное общество возводит успех в культ.

Нам внушают:

«Будь продуктивным! Будь лучшим! Будь эффективным!»

Но за этим культом скрывается социальная Тень — усталость, выгорание, потеря смысла.

Мы живём в мире, где «быть» заменено на «достигать».

Человек боится остановиться — ведь тогда он почувствует пустоту.

Тень успеха — это тоска по живости, по простоте, по человечности.

Пример: тень духовности

В обществе, где популярна идея «просветления», появляется другая крайность — духовное избегание.

Человек стремится к «высоким вибрациям», но не способен проживать злость, боль, ревность.

Он говорит:

«Это низкие энергии, я не хочу в них опускаться.»

Но Тень духовности в том, что настоящая светлость невозможна без контакта с тьмой.

Отказываясь видеть тьму, человек становится не духовным, а оторванным от реальности.

Пример: тень «правильности»

Современная культура одержима идеей быть «осознанным», «здоровым», «экологичным».

Но за этим стремлением часто скрывается невроз контроля и перфекционизм.

«Я должен правильно питаться, правильно чувствовать, правильно реагировать.»

Тень правильности — внутренний тиран, который требует совершенства даже в духовности.

А там, где появляется «должен быть правильным», исчезает живое.

Женская и мужская социальные Тени

Коллективные тени часто проявляются в гендерных ролях.

Женская Тень

Общество веками воспитывало женщин «хорошими», «мягкими», «служащими».

И в Тень ушли такие качества, как:

— сила,

— сексуальность,

— амбиции,

— гнев,

— независимость.

Когда женщина возвращает себе эти качества, мир часто реагирует страхом или осуждением — ведь она выходит за рамки привычной Персоны.

Мужская Тень

Мужчинам разрешили силу, но запретили чувствительность.

И в тень ушли:

— уязвимость,

— страх,

— нежность,

— способность быть открытым.

Пока мужчины прячут чувства, а женщины прячут силу — общество живёт в дисбалансе.

Роль религии и морали

Религии и идеологии часто формируют коллективные представления о добре и зле.

Но когда мораль становится жёсткой, она создаёт запрет на человеческое.

Тогда сексуальность становится «грехом», сомнение — «ересью», боль — «недостатком веры».

И всё это уходит в коллективную Тень, откуда потом вырывается в форме насилия, фанатизма, подавленных страстей.

Юнг писал:

«Чем больше свет, тем гуще тень.»

И именно религиозные культуры с самым высоким идеалом чистоты часто имеют самую сильную Тень.

Проекция коллективной Тени

Общество, как и личность, проецирует свою Тень на других.

Всё, что оно не хочет видеть в себе, оно приписывает «врагам», «инакомыслящим», «другим народам».

Так рождаются предрассудки, войны, ненависть.

На уровне психологии это тот же механизм, что и у отдельного человека:

«Я не такой — это они плохие.»

Когда народ или группа вытесняет свою агрессию, она проявляется во внешнем насилии.

Когда общество отрицает свои страхи, оно создаёт культ силы.

Когда культура подавляет телесность, она рождает тайные формы распущенности.

Цикл света и тьмы

Каждая цивилизация проходит свои фазы:

— Фаза света — когда общество формирует идеалы, ценности, порядок.

— Фаза тени — когда эти идеалы начинают душить живое, и вытесненная энергия возвращается через кризис.

Это проявляется и в истории:

революции, протесты, разрушения старых систем — это не хаос, а восстание Тени, требующей признания.

Почему важно осознавать социальную Тень

Пока мы не видим коллективную Тень, мы бессознательно подчиняемся ей.

Мы думаем, что живём «по своим ценностям», но часто просто повторяем культурные установки.

Осознавать социальную Тень — значит задать себе вопросы:

— Что я считаю «стыдным»?

— Откуда у меня это убеждение?

— Это моё — или навязанное обществом?

Так начинается освобождение.

Как исцеляется коллективная Тень

— Через диалог.

— Когда общество начинает говорить о табуированных темах — оно исцеляется.

— Через искусство.

— Искусство всегда первым показывает то, что общество боится увидеть.

— Художники, поэты, психологи — те, кто вытаскивает тень на свет.

— Через личную работу.

— Каждый человек, который встречает свою Тень, помогает всему человечеству стать чуть более честным.

«Когда один человек начинает видеть себя,

мир становится немного светлее.»

Практика: Моя личная социальная Тень

Возьми лист бумаги и напиши:

«Какие качества в людях я осуждаю?»

«Кто вызывает у меня раздражение, презрение, страх?»

А потом спроси себя:

«Не скрываю ли я что-то похожее в себе?»

Эта работа требует честности, но она разрушает невидимые оковы, в которых нас держит общество.

«Социальная Тень — это коллективное бессознательное, где спрятано всё,

что человечество когда-то решило не видеть.

И только тогда, когда мы осмелимся смотреть в эту тьму,

у нас появится шанс стать по-настоящему человечными.»

Глава 8. Эго и Тень: вечный конфликт

«Мы не становимся просветлёнными, представляя себе фигуры света,

а осознавая тьму, живущую в нас.»

— Карл Густав Юнг

Эго — лицо, обращённое к миру

Чтобы понять Тень, нужно сначала понять её «оппонента» — Эго.

Эго — это наш внутренний центр сознания, та часть психики, которая говорит:

«Я — это я».

Это набор убеждений о себе, ролей, привычек, ценностей и масок, через которые мы взаимодействуем с реальностью.

Эго строит образ:

«Я хороший человек.»

«Я умная, сильная, доброжелательная личность.»

«Я справляюсь.»

Эго создаёт чувство стабильности и защищённости.

Оно помогает нам выживать, адаптироваться, строить отношения, держать контроль над хаосом жизни.

Но именно в этом — его ловушка.

Тень — лицо, отвернутое от света

Тень — это противоположность Эго.

Она содержит всё то, что Эго не хочет в себе признавать.

Если Эго говорит:

«Я добрый»,

то в Тени живёт тот, кто злится, мстит, завидует, боится.

Если Эго говорит:

«Я сильная»,

в Тени прячется слабость, боль, усталость.

Если Эго говорит:

«Я светлый человек»,

в Тени живёт тот, кто способен разрушать, сомневаться, желать.

Эго не терпит противоречий. Оно хочет быть «хорошим» и «цельным».

Поэтому всё, что не соответствует его идеалу, отправляется в бессознательное.

Так рождается внутренний конфликт — между тем, кем мы хотим быть, и тем, кем мы действительно являемся.

Почему Эго боится Тени

Эго боится разрушиться.

Оно считает, что если признать в себе злость, зависть, жадность или страх — то оно перестанет быть «достойным».

Эго живёт по принципу:

«Если я плохой — значит, я недостоин любви.»

Поэтому оно борется с Тенью, отрицая её, вытесняя, проецируя наружу.

Но чем сильнее Эго старается сохранить идеальную картинку,

тем больше энергии уходит в подавление, и тем мощнее становится Тень.

Подавленная Тень не исчезает — она ждёт момента, чтобы проявиться.

Иногда это происходит во сне, иногда — в кризисе, срыве, болезни, потере контроля.

Конфликт Эго и Тени — не зло, а путь

Юнг говорил, что конфликт между Эго и Тенью — это не болезнь, а путь к целостности.

Он возникает не для того, чтобы нас разрушить, а чтобы вернуть нас к себе настоящим.

Когда Эго говорит: «Я хочу быть только хорошим»,

жизнь неизбежно создаёт ситуации, где человек сталкивается с тьмой.

Он ошибается, злится, ревнует, теряет, разрушает.

Именно в эти моменты к нему приходит возможность встретиться с собой настоящим.

Без Тени нет роста.

Без конфликта — нет осознания.

Без боли — нет пробуждения.

Когда Эго побеждает

Если Эго полностью подавляет Тень, человек становится жёстким, ригидным, «застывшим».

Он живёт по правилам, стремится контролировать всё, избегает уязвимости.

Он может быть внешне успешным, но внутри — напряжён, тревожен, холоден.

Это люди, которые говорят:

«Я не злюсь.»

«Я всегда в порядке.»

«Я должен быть сильным.»

Но их внутренний мир наполнен страхом — страхом потерять контроль и увидеть то, что спрятано.

Такой человек живёт не собой, а своей Персоной.

Когда Тень побеждает

Иногда наоборот — Тень захватывает власть.

Тогда человек теряет связь с сознанием, его жизнь превращается в хаос:

взрывы эмоций, зависимость, разрушительные отношения, самосаботаж.

Это те моменты, когда мы говорим:

«Я сам не понимаю, что на меня нашло.»

«Будто кто-то другой действует вместо меня.»

В эти минуты Тень выходит наружу, потому что Эго слишком долго её игнорировало.

Она требует внимания — любой ценой.

Цель — не победить, а объединить

Истинное исцеление начинается тогда, когда Эго перестаёт воевать с Тенью и начинает слышать её.

Когда вместо борьбы рождается диалог.

«Ты не враг, — говорит Эго. — Ты — часть меня, просто я тебя не знал.»

И тогда Тень перестаёт разрушать, а начинает служить.

Злость превращается в силу.

Страх — в интуицию.

Зависть — в мотивацию.

Боль — в мудрость.

Путь интеграции

Интеграция Тени — это процесс, где Эго учится расширяться.

Оно перестаёт быть «хранителем идеала» и становится свидетелем правды.

Тогда человек способен сказать:

«Да, я могу быть добрым — и злым.

Да, я умею любить — и бояться.

Да, я хочу помогать — и хочу брать для себя.»

Это зрелое Эго — гибкое, живое, осознанное.

Оно не боится противоречий, потому что знает:

всё, что есть во мне, — часть жизни.

Трансформация Эго

В юнгианской психологии это называется процессом индивидуации —

становлением целостной личности, в которой Эго перестаёт быть «царём» и становится частью большего — Самости.

Самость — это нечто, что включает и Эго, и Тень, и все архетипы внутри нас.

Когда Эго соединяется с Тенью, оно становится зрелым,

а человек — подлинным, свободным, человечным.

Пример из жизни

Представь женщину, которая всю жизнь была «удобной».

Она не спорит, не злится, помогает всем, старается быть доброй.

Но внутри — накапливается раздражение, усталость, злость.

Однажды она срывается, говорит резкие слова, уходит от привычных ролей.

Она в ужасе: «Что со мной? Я стала злой!»

Но это не зло — это восстание Тени, которая десятилетиями не имела права на голос.

Если она осознает, что в её злости живёт сила и способность сказать «нет» —

Тень превратится в союзника, а Эго станет мягче и мудрее.

Символический образ

Представь два полюса — день и ночь, солнце и луна, разум и инстинкт.

Эго — это день, освещённая часть сознания.

Тень — ночь, где живут тайны, страхи, сны.

Если мы живём только в дне — выгораем.

Если погружаемся только в ночь — теряем направление.

Но когда день и ночь сменяют друг друга, рождается ритм жизни, целостность.

Практика: Диалог Эго и Тени

Возьми лист бумаги и раздели его на две колонки.

В левой напиши: «Голос Эго», в правой — «Голос Тени».

Позволь им поговорить. Например:

Эго: «Я должна быть хорошей.»

Тень: «Мне устало быть хорошей. Я хочу просто быть.»

Эго: «Если я покажу злость — меня отвергнут.»

Тень: «Если ты не покажешь злость — ты потеряешь себя.»

Продолжай, пока не почувствуешь, что они начинают слушать друг друга.

Это простой, но мощный способ внутренней интеграции.

«Когда Эго и Тень перестают быть врагами,

внутри рождается сила, которую Юнг называл Самостью —

подлинное Я, способное быть целым.»

Глава 9. Тень как хранитель жизненной силы

«Всё, что мы вытесняем, не умирает — оно ждёт своего часа,

чтобы вернуть нам то, что мы когда-то в себе потеряли.»

— К. Г. Юнг

Тень — не темница, а хранилище

Многие воспринимают Тень как «чёрную дыру», в которую проваливается всё плохое.

Но это заблуждение.

Да, в ней живёт боль, стыд, агрессия, страх —

но вместе с ними там спрятана огромная энергия, сила, страсть, интуиция, творческое начало.

Когда мы вытесняем нежелательные чувства, мы вытесняем и живость.

Когда прячем злость — теряем силу.

Когда прячем желание — теряем страсть.

Когда прячем боль — теряем способность любить глубоко.

Тень — это не просто хранилище наших «грехов»,

это кладовая жизненной силы, до которой мы редко решаемся дойти.

Потерянная энергия

Каждый раз, когда ты говоришь себе:

«Я не имею права злиться»,

«Мне нельзя хотеть»,

«Я не должна плакать»,

«Я должна быть сильной», —

часть твоей жизненной энергии уходит в Тень.

Она не исчезает — она просто запечатана.

И чем больше мы стараемся быть «хорошими», «удобными», «правильными»,

тем больше энергии мы тратим на подавление, а не на жизнь.

Отсюда усталость, выгорание, ощущение, что «я живу, но не живу».

Подавленные чувства = замороженная сила

Подавленные чувства не умирают, они замерзают.

Они ждут, когда мы позволим им снова течь.

Злость, например, — не разрушительная эмоция.

Это энергия границ и движения.

Когда ты злишься — в тебе поднимается сила сказать «нет»,

защитить себя, отстоять своё пространство.

Страх — это не слабость, а интуитивная энергия,

которая помогает тебе быть внимательной и осознанной.

Печаль — не бессилие, а энергия глубины, принятия и отпускания.

Каждое чувство, которое мы прячем, забирает часть нашей силы.

И чем больше вытеснений — тем слабее контакт с собой.

Почему мы теряем энергию

Юнг писал:

«То, что не вошло в сознание, возвращается как судьба.»

Когда Тень не осознана, энергия, спрятанная в ней, начинает проявляться в искажённой форме:

— Злость превращается в раздражительность или пассивную агрессию.

— Страсть — в зависимость или внутреннюю пустоту.

— Амбиции — в зависть.

— Желание — в чувство вины.

Так мы тратим колоссальное количество сил не на жизнь, а на сопротивление жизни.

Возвращение энергии

Работа с Тенью — это не копание в себе ради страдания.

Это алхимический процесс:

превращение боли в силу, страха — в осознанность, агрессии — в действие.

Каждый раз, когда ты признаёшь своё вытесненное чувство,

ты возвращаешь себе часть своей энергии.

Когда ты впервые позволяешь себе злость —

ты чувствуешь прилив тепла и силы.

Когда ты признаёшь свою зависть —

ты вдруг понимаешь, чего тебе действительно хочется.

Когда ты перестаёшь бояться своей страсти —

ты начинаешь творить, создавать, жить.

Энергия либидо

Юнг называл эту силу психической энергией или либидо —

жизненным потоком, который лежит в основе всех наших движений: любви, творчества, роста, желания.

Когда либидо течёт свободно — человек чувствует вдохновение, интерес, живость.

Когда оно заблокировано — приходит апатия, лень, усталость.

И самый частый источник блокировки — вытеснение Тени.

Потому что вместе с «неприемлемыми» частями мы блокируем сам поток жизни.

Тень как врата к творчеству

Все великие художники, писатели, музыканты когда-то соприкасались со своей Тенью.

Они позволяли ей говорить — через краски, звуки, слова.

Пикассо, Достоевский, Ван Гог, Фрейд, Юнг —

все они черпали вдохновение из глубины, а не из света.

Настоящее творчество рождается там, где встречаются боль и желание.

Где ты больше не боишься показать себя неидеальной, живой, настоящей.

Когда человек встречается со своей Тенью,

он открывает доступ к бездонному источнику креативной энергии.

Сексуальность и сила

Сексуальная энергия — одна из самых мощных форм жизненной силы,

но именно она чаще всего оказывается вытеснена в Тень.

Общество веками внушало, что страсть — это грех,

что желание — это слабость,

что удовольствие — это опасность.

В результате мы научились контролировать тело,

но потеряли контакт с его мудростью.

А ведь сексуальность — не про акт,

а про ток жизни, про способность чувствовать, желать, быть живым.

И когда человек возвращает себе эту энергию,

он возвращает себе вкус к жизни.

Алхимия Тени

Юнг называл процесс интеграции Тени психической алхимией.

Алхимики древности искали философский камень,

способный превращать свинец в золото.

Психологическая алхимия делает то же самое,

только вместо металлов — человеческие переживания.

Страх → осознанность.

Злость → сила.

Боль → сострадание.

Стыд → человечность.

Тень — это свинец души, который можно превратить в золото,

если не отвергать его, а принять и переплавить через осознание.

Почему Тень хранит то, что нам нужно

Парадоксально, но именно те качества, которых мы стыдимся,

часто оказываются нашими дарами.

— Твоя «излишняя чувствительность» — это эмпатия.

— Твоя «агрессивность» — это лидерство.

— Твоя «зависть» — указатель на истинные желания.

— Твоя «гордыня» — стремление к самоуважению.

— Твоя «лень» — внутренний сигнал к переосмыслению пути.

Всё, что мы прячем, хранит смысл.

Нужно лишь научиться читать язык Тени.

Контакт с Тенью — возвращение к жизни

Когда человек начинает смотреть в Тень,

он неожиданно чувствует, что внутри становится теплее.

Не от того, что становится легко,

а от того, что возвращается энергия.

Он перестаёт быть марионеткой своих подавлений.

Он становится живым, спонтанным, настоящим.

И тогда слова «принять себя» перестают быть лозунгом —

они становятся состоянием.

Практика: где живёт моя энергия

Закрой глаза и спроси себя:

«Что во мне я не принимаю?»

«Где я не позволяю себе быть живым?»

Может быть, ты не разрешаешь себе злиться, лениться, хотеть, мечтать, выражать страсть?

Теперь представь, что ты бережно открываешь дверь в это место.

Не с целью «избавиться», а чтобы познакомиться.

Почувствуй, какая сила там скрыта.

Эта сила — твоя.

Просто она ждала, когда ты придёшь за ней.

«Тень — это не темница.

Это сад, где зреют плоды нашей силы,

пока мы не осмелимся войти и сорвать их.»

Глава 10. Целостность как главная цель психического развития

«Лучше быть целым, чем хорошим.»

— Карл Густав Юнг

Что такое целостность

Многие стремятся быть хорошими, правильными, светлыми, позитивными.

Но человек — не светлая фигура на белом фоне.

Человек — это всё, что в нём живёт: любовь и злость, смирение и гордыня, страх и мужество, тьма и свет.

Целостность — это не совершенство.

Это интеграция всех частей себя, осознанное соединение противоположностей.

Это когда ты не отрекаешься ни от одной своей стороны.

Когда можешь сказать:

«Да, во мне есть тень. Да, я злюсь. Да, я могу быть уязвимой. И это тоже я.»

Целостность — это зрелость

Ребёнок живёт в мире полярностей:

«хорошо — плохо», «можно — нельзя», «любят — не любят».

Он старается быть хорошим, чтобы его не отвергли.

Но взрослая личность постепенно понимает:

жизнь — не чёрно-белая.

И психическое развитие — это путь от разделения к соединению.

Пока мы боремся с собой, мы остаёмся внутри внутреннего конфликта.

Но когда мы начинаем видеть, принимать и понимать свои разные стороны,

внутри рождается новое качество — внутренний покой.

Путь к целостности проходит через Тень

Юнг называл интеграцию Тени главным шагом на пути индивидуации —

процесса становления целостной, уникальной личности.

Пока мы отвергаем свои «тёмные» стороны,

мы живём наполовину.

Мы стараемся соответствовать образу,

но теряем контакт с собой.

Путь к целостности начинается тогда,

когда мы перестаём убегать от Тени

и начинаем с ней разговаривать.

Когда мы признаём:

«Да, я тоже могу злиться.»

«Да, я иногда завидую.»

«Да, я могу быть уставшим, грубым, несовершенным.»

И в этом признании — сила.

Потому что только то, что признано,

может быть исцелено и интегрировано.

Принять — не значит оправдать

Многие боятся смотреть на свою Тень,

потому что путают принятие с оправданием.

Но принятие — это не «всё позволено».

Это понимание, что эти чувства и импульсы существуют,

и что ты можешь направить их энергию осознанно.

Принять свою агрессию — не значит проявлять её разрушительно.

Это значит научиться использовать её как силу для защиты и действия.

Принять свою слабость — не значит сдаться.

Это значит разрешить себе быть человеком,

а не машиной.

Целостность не отменяет ответственности.

Она делает её глубже — потому что теперь ты действуешь не из страха,

а из осознанного выбора.

Две оси внутреннего мира

Психика стремится к равновесию между двумя осями:

— Сознание ↔ Бессознательное — свет и тень, разум и интуиция.

— Маскулинное ↔ Феминное — действие и принятие, логика и чувствование, контроль и доверие.

Когда одна из сторон вытесняется, человек теряет баланс.

Он становится односторонним, уязвимым, зажатым в своём полюсе.

Но когда начинается движение к целостности,

эти противоположности начинают соединяться.

Сознание учится слушать бессознательное.

Разум — доверять сердцу.

Контроль — уступать место потоку.

Целостность — это возвращение к Себе

Путь к целостности — это не движение «вперёд»,

а движение внутрь.

Это не превращение в кого-то нового,

а вспоминание того, кто ты есть на самом деле.

Когда человек возвращает себе свои тени,

снимает маски, перестаёт играть чужие роли,

он неожиданно чувствует:

«Я дома. Я — это я.»

И в этот момент отпадает потребность в постоянном одобрении,

в борьбе за внимание, в доказательствах собственной значимости.

Потому что внутри появляется опора — целостность.

Целостность и любовь

Только целостная личность способна на подлинную любовь.

Пока человек отрицает свои стороны,

он бессознательно ищет их в другом —

в партнёре, в детях, в друзьях.

Так рождаются зависимости, идеализации, проекции.

Но когда ты сама соединяешь в себе свет и тьму,

тебе не нужно искать во вне то, чего не хватает внутри.

Ты способна любить не из пустоты, а из полноты.

Любовь становится не спасением, а встречей двух целых.

Символ целостности — Мандала

Юнг часто использовал образ мандалы —

символ круга, в котором все части соединены в гармонию.

Он считал, что мандала — это естественный символ души,

которая стремится к упорядочению, к центру, к равновесию.

Каждая часть личности — как фрагмент этой мандалы.

Когда ты признаёшь и принимаешь их,

узор становится целым.

Препятствия на пути к целостности

Путь к целостности — не линейный и не лёгкий.

Он требует мужества, честности и терпения.

Главные препятствия:

— Страх встретиться с Тенью.

— Нам кажется, что там — ужас. Но чаще там — боль, которой когда-то не было места.

— Сопротивление изменениям.

— Эго боится потерять контроль и власть. Но целостность требует смирения.

— Социальные установки.

— Культура часто ценит внешнюю «норму» больше, чем внутреннюю правду.

Но именно преодолевая эти препятствия, человек взрослеет духовно.

Целостность — не точка, а путь

Целостность — это не конечная станция,

а живой процесс.

Она растёт вместе с опытом,

углубляется с каждой новой тенью,

расширяется с каждым новым осознанием.

Быть целостным — не значит всегда быть в гармонии.

Это значит — знать, где твой центр,

и уметь возвращаться к нему, даже когда жизнь швыряет в шторм.

Практика: карта моей целостности

Возьми лист бумаги.

Нарисуй круг — свою внутреннюю мандалу.

В центре напиши: «Я».

А вокруг — все части, которые ты в себе знаешь:

светлые и тёмные, сильные и слабые, любимые и отвергнутые.

Посмотри на этот круг.

Есть ли части, которые ты не хочешь писать?

Может быть, именно там — твои потерянные кусочки силы.

Теперь скажи каждой из них:

«Я вижу тебя. Я признаю тебя. Ты — часть меня.»

Почувствуй, как с каждым признанием становится чуть спокойнее.

Так и рождается целостность —

не через борьбу, а через принятие.

Итог

Целостность — это состояние внутреннего единства,

в котором ты больше не воюешь с собой.

Ты можешь быть мягкой и сильной, уязвимой и смелой, любящей и гневной.

Ты не идеальна — но ты живая.

И в этом — самое большое совершенство,

которое только может быть.

«Когда я приняла в себе всё, что отвергала,

я перестала искать свет вовне —

я нашла его внутри.»

Раздел II. Лица Тени: Темные архетипы и эмоции

Глава 11. Гнев — энергия подавленной силы

«Гнев — это не враг. Это страж твоих границ, который слишком долго молчал.»

Гнев как запретная эмоция

С детства большинству из нас внушают, что злиться — плохо.

«Не кричи!», «Не злись!», «Хорошие девочки не злятся», «Мальчики не плачут».

Мы учимся улыбаться, когда больно, и говорить «всё нормально», когда внутри буря.

Но вытесненный гнев никуда не исчезает.

Он превращается в раздражительность, пассивную агрессию, апатию, хроническую усталость.

Он оседает в теле — в зажатых плечах, болях в спине, спазмах в животе.

Он превращается в внутренний пожар без выхода.

Истинная проблема не в том, что мы злимся,

а в том, что нам запретили выражать гнев здорово и осознанно.

Гнев — это энергия жизни

Гнев — не разрушительная сила, если с ним обращаться осознанно.

Это чистая энергия действия.

Когда кто-то нарушает твои границы — гнев поднимается, чтобы сказать «нет».

Когда что-то идёт не по сердцу — гнев даёт импульс изменить это.

Когда тебе больно — гнев помогает защитить уязвимое.

Он как электрический ток:

если ты направишь его по проводу — он даст свет;

если попытаешься удержать — он ударит током.

В гневе нет зла — есть сила.

И эта сила хочет быть в движении, а не в подавлении.

Подавленный гнев = потерянная сила

Когда мы не позволяем себе злиться,

мы теряем контакт со своей силой.

Человек, который не умеет злиться,

часто не умеет и отстаивать себя.

Он легко уступает, подстраивается,

но внутри чувствует выжатость и обиду.

Так рождается синдром «хорошего человека»:

всё для других, ничего для себя.

Пока однажды внутри не накапливается

вулкан боли и ярости,

который прорывается внезапно и разрушительно.

Гнев, который не был услышан —

становится яростью.

Разница между гневом и яростью

Гнев — это здоровая реакция на нарушение твоих границ.

Он конкретен: «Мне больно», «Мне не подходит», «Я не согласен».

Ярость — это гнев, который слишком долго держали в клетке.

Он слеп, разрушителен, неразборчив.

Это энергия, лишённая осознанного направления.

Если гнев говорит: «Я хочу изменить»,

то ярость кричит: «Я хочу уничтожить».

И чем дольше ты не позволяла себе чувствовать гнев,

тем сильнее потом он ищет выход.

Почему мы боимся своего гнева

Мы боимся гнева, потому что ассоциируем его с насилием, разрушением, потерей контроля.

Но осознанный гнев — это не про разрушение, а про границы и самоуважение.

Многие женщины боятся злости,

потому что в культуре она веками считалась «неженской».

Мужчинам — наоборот — часто разрешали злиться, но не разрешали плакать,

и их гнев становился защитой от уязвимости.

Так общество разорвало целостную природу эмоций:

злость отдали одним, слабость — другим.

А ведь обе — часть человеческого.

Гнев как защитник внутреннего ребёнка

Часто за нашим гневом стоит внутренний ребёнок,

который в детстве не мог защититься,

когда его унижали, игнорировали, стыдили.

Во взрослом возрасте этот ребёнок всё ещё живёт в нас —

и каждый раз, когда кто-то нарушает наши границы,

он поднимает голос: «Меня опять не слышат!»

Гнев — это его язык.

Если мы подавляем этот голос,

мы снова предаём ту часть себя,

которая когда-то не могла себя защитить.

Но если мы научаемся слышать свой гнев с любовью,

мы становимся тем взрослым,

которого наш внутренний ребёнок всегда ждал.

Алхимия гнева

Осознанный гнев может стать источником ясности.

Он указывает, где мы теряем энергию, где переступаем через себя.

Когда ты чувствуешь злость — задай себе вопрос:

«Что я сейчас защищаю?»

«Какая моя потребность не удовлетворена?»

«Где я переступила через свои границы?»

Ответы часто удивляют.

Иногда злость говорит: «Мне нужно больше отдыха».

Иногда — «Мне нужно, чтобы со мной считались».

Иногда — «Мне пора перестать соглашаться из страха».

Гнев — это компас.

Он не враг, он указатель пути к самоуважению.

Телесная мудрость гнева

Гнев — телесное чувство.

Он поднимается волной тепла,

заставляет сердце биться чаще,

руки сжиматься, дыхание учащаться.

Многие боятся этой силы,

поэтому стараются «сдерживать».

Но телу нужно движение, чтобы разрядить энергию.

Полезные способы проживать гнев:

— Уйти и подышать глубоко.

— Написать письмо (не отправлять).

— Побить подушку или покричать в машине.

— Заняться физической активностью.

— Проговорить словами: «Я злюсь, потому что…».

Главное — дать телу закончить реакцию,

а не застревать в ней.

Превращение гнева в действие

Истинная сила гнева — в трансформации.

— Гнев на несправедливость может стать мотивацией изменить систему.

— Гнев на ограничения — стимулом расти.

— Гнев на себя — приглашением к прощению и осознанию.

Когда гнев находит конструктивное выражение,

он становится двигателем роста.

Потому что за каждым «Я злюсь!»

скрыто «Я хочу, чтобы было по-другому».

Практика: разговор с гневом

Закрой глаза и представь, что гнев — это живое существо внутри тебя.

Как он выглядит? Какого он цвета, температуры, формы?

Спроси его:

«Зачем ты пришёл?»

«Что ты хочешь защитить?»

«Что я не слышу о себе?»

Послушай ответы без осуждения.

Иногда гнев просто хочет, чтобы ты заметила себя.

Когда ты начинаешь с ним говорить,

он перестаёт быть чудовищем —

и становится союзником.

Гнев как часть целостности

Целостный человек не тот, кто никогда не злится,

а тот, кто умеет быть в контакте со своим гневом без разрушения.

Гнев — это часть любви к себе.

Потому что любить себя —

значит защищать себя, слышать себя, уважать свои границы.

И когда ты позволяешь гневу говорить,

он перестаёт кричать.

Он превращается в силу,

которая помогает тебе стоять прямо и быть собой.

«Гнев — это не разрушение.

Это голос твоей души,

требующий честности.»

Глава 12. Зависть — учитель внутреннего дефицита

«Зависть — это боль от того, что кто-то живёт твоей непрожитой жизнью.»

— К. Г. Юнг

Табуированная эмоция

Зависть — одна из самых отвергаемых человеческих эмоций.

Мы можем признаться в страхе, гневе, даже в вине —

но редко кто осмеливается сказать:

«Да, я завидую.»

Потому что в нашем обществе зависть считается «грехом»,

чем-то постыдным, грязным, мелким.

Но именно поэтому она так часто прячется в Тень —

и оттуда управляет нами:

через обесценивание, сплетни, сравнения, чувство собственной ничтожности.

Зависть не исчезает от отрицания.

Она лишь становится ядовитее,

если не признать её как сигнал, как внутренний компас.

Что такое зависть на самом деле

Зависть — это не злоба и не желание зла другому.

Это боль от собственного несоответствия между «я хочу» и «у меня нет».

Это энергия стремления, заключённая в клетку.

Она говорит:

«Ты тоже хочешь этого.

Ты тоже способен на это.

Но что-то внутри тебя не позволяет приблизиться.»

В этом смысле зависть — психологический учитель дефицита.

Она показывает, где ты не реализуешь себя,

где не разрешаешь себе желать,

где сравниваешь вместо того, чтобы вдохновляться.

Почему мы стыдимся зависти

Стыд за зависть идёт из детства.

Нам внушали:

«Не смотри на других»,

«Будь довольным тем, что есть»,

«Зависть — плохое чувство».

И мы научились прятать её под масками:

— Осуждение — «Да что там, у неё просто связи».

— Обесценивание — «Ему просто повезло».

— Отстранённость — «Мне это не нужно».

Но под этими реакциями всегда живёт нечто очень человеческое:

боль от того, что я не позволяю себе того, что позволил другой.

Зависть и внутренний запрет

Когда ты завидуешь, важно задать себе вопрос:

«А что я на самом деле хочу?»

«Почему я считаю, что это не для меня?»

Зависть не про другого человека —

она про твои собственные границы возможного.

Чаще всего зависть поднимается там,

где есть внутренний запрет:

— «Мне нельзя быть успешной.»

— «Мне нельзя быть красивой.»

— «Мне нельзя быть богатой / свободной / любимой.»

Тогда чужой успех становится зеркалом твоего самоограничения.

Светлая сторона зависти

Если убрать стыд и осуждение,

зависть превращается в удивительно точный инструмент самопознания.

Она показывает, куда направлена твоя душа.

Она говорит:

«Вот туда тебе хочется.

Вот там живёт твоя энергия.

Вот это — твой отклик.»

Зависть — это не проклятие, а навигатор желания.

Если научиться читать её послания,

она превращается из яда в топливо.

Зависть как энергия желания

Каждая зависть несёт энергию желания.

И желание — это жизнь.

Когда ты начинаешь не подавлять, а исследовать зависть,

ты постепенно выходишь из роли наблюдателя в роль творца.

Ты перестаёшь думать: «Почему у неё есть, а у меня нет?»

и начинаешь спрашивать:

«Что мне нужно, чтобы это стало частью моей реальности?»

Так зависть становится мостом между болью и действием.

Тёмная зависть и светлая зависть

Зависть бывает двух видов:

— Тёмная зависть — разрушительная.

— Она желает другому потери, чтобы восстановить равновесие:

— «Пусть у него не будет, тогда мне не больно.»

— Это зависть из позиции жертвы и бессилия.

— Светлая зависть — созидательная.

— Она признаёт разницу и превращает её в мотивацию:

— «Если это возможно для него — значит, возможно и для меня.»

Разница — в уровне осознанности.

Тёмная зависть разрушает,

светлая — вдохновляет.

Зависть как зеркало непринятого потенциала

Зависть часто направлена не на случайных людей,

а на тех, кто проявляет то, что мы в себе не реализовали.

— Мы завидуем уверенным, если сами не разрешаем себе быть смелыми.

— Завидуем красивым, если не видим в себе ценности.

— Завидуем успешным, если боимся заявить о себе.

— Завидуем свободным, если живём в страхе осуждения.

То, чему мы завидуем, — наш потенциал, который мы отвергли.

Зависть — это приглашение вернуть себе то, что когда-то мы спрятали в Тень.

Зависть и самоуважение

Когда человек уверен в своей ценности,

зависть перестаёт быть ядом.

Она становится нейтральным показателем направления развития.

Ты можешь чувствовать укол зависти — и при этом радоваться за другого.

Потому что ты понимаешь:

«Он просто показывает мне, куда я хочу расти.»

Зависть перестаёт разрушать тогда,

когда мы начинаем восстанавливать уважение к себе.

Зависть и сравнение

Сравнение — питательная среда зависти.

Но сравнивать можно по-разному.

Есть сравнение из страха:

«Я хуже, я не дотягиваю, я недостаточна.»

А есть сравнение из интереса:

«Что я могу взять как вдохновение? Чему я могу научиться?»

Проблема не в сравнении, а в том,

что мы оцениваем себя чужими мерами.

Каждый человек идёт своим путём,

и чужой успех не делает твой путь менее значимым.

Практика: разговор с завистью

— Назови зависть.

— Признай: «Да, я завидую». Без стыда и самообвинения.

— Определи триггер.

— Кому или чему ты завидуешь? Что именно вызывает отклик?

— Задай вопрос:

«Что это говорит обо мне?»

«Какое желание или качество я в себе не реализую?»

— Переведи боль в действие.

— Найди один конкретный шаг,

— который приблизит тебя к твоему желанию.

Зависть — это боль, которая просит быть услышанной,

а не наказанной.

Зависть как портал к самореализации

Когда ты перестаёшь бояться своей зависти,

она превращается в внутреннего союзника роста.

Ты начинаешь видеть в других не соперников, а зеркала.

Ты больше не обесцениваешь,

а учишься вдохновляться.

И тогда мир перестаёт быть ареной сравнения —

он становится полем возможностей.

«Зависть — это энергия, которая напоминает тебе,

что ты создана для большего.

Просто пора перестать смотреть — и начать идти.»

Глава 13. Стыд — тень подлинности

«Стыд — это ощущение, что с тобой что-то не так, даже если ты ничего не сделал.»

— Брене Браун

Скрытая боль

Стыд — один из самых тихих, но разрушительных спутников человека.

Он не кричит, как гнев, и не сжимает, как страх.

Он пригибает, заставляя нас уменьшаться, прятаться, растворяться.

Стыд — это не про «я сделал что-то плохо».

Это про «я — плохой».

Вина говорит: «Я ошибся».

Стыд говорит: «Я — ошибка».

Именно поэтому он становится ядром многих теневых механизмов:

подавления, перфекционизма, самокритики, обесценивания себя.

Как рождается стыд

Стыд — это не врождённое чувство.

Он появляется, когда ребёнку дают понять,

что он нежелателен в каком-то своём проявлении.

— «Не кричи, ты всех раздражаешь!»

— «Фу, девочки так себя не ведут!»

— «Мальчики не плачут!»

— «Ты чего выдумал, глупости!»

Ребёнок не может отделить поведение от личности.

Когда взрослые стыдят его за эмоции, желания, естественность —

он делает вывод:

«Таким, какой я есть, быть нельзя.»

Так рождается тень подлинности —

всё живое, искреннее, непосредственное

отправляется в подполье психики.

Стыд и внутренний разрыв

Каждый раз, когда мы стыдимся себя,

между внутренним «Я» и внешним образом возникает трещина.

Мы начинаем жить не как мы есть,