Бесплатный фрагмент - Транзактный Анализ в трех томах

Том 1. Как научиться правильно понимать себя, перестать обесценивать и не играть в чужие игры

Транзактный Анализ. Том 1: Как научиться правильно понимать себя, перестать обесценивать и не играть в чужие игры

Структура личности, законы коммуникации, чувства и обесценивание, психологические потребности и игры

Предисловие к Трехтомнику по Транзактному Анализу

Дорогой читатель,

Я рад приветствовать вас на страницах этого трехтомника в задуманной мной серии «Библиотека коуча и психолога-психотерапевта», которая фрагментарно писалась на протяжении многих лет по мере ознакомления, получения образования и освоения мной самых разных направлений практической психологии — от Транзактного Анализа до Эннеаграммы личности. Цель этой серии — сделать знания по психологии и коучингу не только доступными, но и практически применимыми для широкого круга читателей — с одной стороны, а с другой стороны — интересными для более опытных психологов и коучей. В этой серии, кроме Транзактного Анализа, я планирую рассмотреть и некоторые другие мощные подходы и направления психологии и психотерапии, в том числе, при работе с психологической травмой с использованием разработанных в 21 веке и получивших международное признание методов (психотерапевтический подход) и через призму их интеграции с коучингом (коучинговый подход).

А моей главной целью при создании Трехтомника по Транзактному Анализу в рамках этой серии было дать вам в руки понятный, достаточно глубокий и, что самое важное, практически применимый инструмент для работы с собой и для помощи другим. Транзактный Анализ — это невероятно мощная система, гармонично и структурировано объединяющая более 15 (!) психологических концепций и теорий, и я постарался сделать ее доступной и полезной для вас.

Почему я решил начать серию именно с Транзактного Анализа? Более сорока лет, начиная со второй половины 80-х годов XX века, я посвятил изучению и практике разных направлений психологии, психотерапии и психологического консультирования — сперва на любительском, а затем — на профессиональном уровне. Именно тогда, много лет назад я открыл для себя удивительный мир Транзактного Анализа (ТА), которым занимаюсь по сей день, уже в статусе продвинутого практика, сертифицированного Американской Ассоциацией Транзактного Анализа, тренера Международной Ассоциации Терапевтов и члена Европейской и Международной Ассоциаций Транзактного Анализа.

И я бы хотел, чтобы этот удивительный мир Транзактного Анализа, со всем многообразием его концепций, открыли для себя как можно больше людей, поскольку, многие считают, что Транзактный Анализ — это только про структуру личности (с эго-состояниями Родитель, Взрослый, Дитя) и про правила коммуникации (концепция транзакций). Но на самом деле, кроме этих важнейших и краеугольных классических концепций, в Транзактном Анализе органично объединены:

и теория развития от рождения до старости (т. н. Циклы Развития),

и типология личности (теория Личностных Адаптаций),

и теория как личностного Жизненного Сценария и его процессов, так и Сценария, передающегося из поколения в поколение (Трансгенерационный Сценарий),

и концепция Симбиоза,

и теория Социальных Ролей,

и теория Эмоциональной Грамотности,

не говоря уже, о теории мотивации, концепции жизненных позиций, психологических играх, обесценивании и многом другом, что в совокупности дает как минимум — невероятное по своей глубине понимание и самого себя, и других людей — что уже делает возможным повысить качество своей жизни в разы!

Работая над книгами этого Трехтомника, я хотел создать не просто очередной учебник или пособие, а нечто большее. Позвольте мне коротко рассказать, в чем я вижу главную пользу, уникальность и преимущество этого трехтомника для вас.

1. Полнота и системность. Я задался целью собрать воедино практически все основные теории и концепции Транзактного Анализа и создать, в некотором роде, энциклопедию Транзактного Анализа на русском языке, чтобы она была доступна для прочтения и изучения любому читателю на пост-советском пространстве, кому интересен Транзактный Анализ, развитие и личностный рост, независимо от того, представителем какой национальности он является.

И вам, дорогой читатель, теперь не придется искать десятки разных книг и статей (многих из которых вообще нет на русском языке), чтобы составить целостную картину. Все ключевые темы — от базовых понятий (Эго-состояния, транзакции, потребности, игры, обесценивание) до самых продвинутых (сценарные процессы, двери контакта, личностные адаптации, циклы развития Памелы Левин, симбиоз, социальные роли) — собраны здесь и изложены в строгой логической последовательности, от простого к сложному, в трех томах.

Хотя, допускаю, что продвинутый и искушенный читатель может, слегка приподняв левую бровь, скептически заметить: «Зачем еще одна Энциклопедия по ТА, когда у нас уже есть прекрасная книга Стюарта и Джойнса „Современный Транзактный Анализ“, переведенная на русский язык?»

И действительно: книга мировых звезд ТА Йена Стюарта и Вэнна Джойнса «Современный Транзактный Анализ» (в оригинале «TA Today») — это «золотой стандарт» и фундаментальный учебник по ТА во всем мире. Ее можно сравнить с прекрасным, надежным и полным атласом мира. Наш же трехтомник — это навигационная система с GPS, спутниковыми снимками, интеграцией с дорожной обстановкой и подробными гидами по каждой стране (то бишь по каждой концепции ТА). Оба инструмента превосходны, но служат для задач разного масштаба.

Книга Стюарта и Джойнса — это лучший в мире входной билет в Транзактный Анализ. Она идеально подходит, чтобы познакомиться с методом и освоить его основы. Наш трехтомник, как я хотел бы надеется, — это полноценная профессиональная библиотека и рабочий инструментарий для долгосрочного путешествия. Он предназначен для тех, кто хочет не просто познакомиться с ТА, а:

• Освоить его на максимальной глубине.

• Интегрировать его в свою профессиональную практику (коучинг, психотерапия, консультирование).

• Иметь под рукой единый, системный и культурно-адаптированный справочник на все случаи профессиональной жизни.

2. Практическая направленность. Это не сухая теория. Каждая книга построена как практическое руководство. Структура практически каждой ключевой главы («Саммари» → «Теория» → «Примеры» → «Практикум») поможет вам не просто понять концепции, а сразу же начать применять их для анализа своей жизни, отношений и профессиональных ситуаций. Это учебник и рабочая тетрадь одновременно.

3. Современный интегративный подход. Уникальность этого труда — в построенных «мостиках» между Транзактным Анализом и другими передовыми подходами. Здесь вы найдете переходы, связывающие концепции ТА с:

Теорией привязанности, генограммой, гештальт-терапией (цикл контакта), с фундаментальными движениями Руэллы Франк, и также некоторыми концепциями других направлений что обогащает понимание истоков наших проблем;

Компетенциями коучинга ICF, что делает книгу незаменимой для коучей;

Глубинной психодинамической диагностикой Нэнси Мак-Вильямс, что позволяет психологам проводить более точный и объемный анализ личности клиента.

Примечание. Интеграция концепций Транзактного Анализа с теорией привязанности (J. Bowlby, M. Ainsworth), глубинной психодинамикой (N. McWilliams), концепциями других направлений отражает авторскую тенденцию к развитию междисциплинарного подхода и является интерпретацией, ориентированной на более широкий взгляд на личностное развитие, не обладающей пока на данном этапе единым академическим консенсусом, в силу чего требующей дальнейших эмпирических исследований

4. Культурная адаптация. Большинство хороших книг по ТА — переводные. Их примеры основаны на западной ментальности. В этом трехтомнике я сделал особый акцент на том, чтобы большинство примеров, кейсов и сценариев были понятны и узнаваемы для читателя, выросшего в постсоветском культурном пространстве.

В итоге, вы получаете в свои руки комплексный, современный и адаптированный инструмент для глубоких личностных и профессиональных изменений. Эта работа призвана сэкономить ваше время и дать надежную опору как в самостоятельном изучении себя, так и в работе с клиентами.

Примечание для экспертов Транзактного Анализа. Обрабатывая литературу мировых звезд ТА, я, с некоторым внутренним волнением, находил порой определенные, непринципиальные и незначительные неточности, скорее даже не неточности, а опечатки, как в их оригинальных работах, так и в переводах. Это я к тому, что если вы, уважаемые эксперты, найдете что-то подобное и в этом трехтомнике (а вы, при желании, это обязательно найдете!), то не судите меня строго? Заранее вам за это благодарен!

И продолжая тему благодарности, я хотел бы от всего сердца поблагодарить своих учителей, тренеров и коллег:

Благодарности

Я хотел бы выразить свое глубокое уважение и благодарность моим замечательным учителям и всем тем, кто сыграл важную роль на этом моем профессиональном пути:

— в Транзактном Анализе моим преподавателям, тренерам и организаторам обучения:

— — по курсам ТА 101 и ТА 202: Владимиру Гусаковскому (TSTA), Роксане Ящук (CTA, PTSTA), Наталье Исаевой (CTA, PTSTA), Сергею Кухаруку (CTA, PTSTA), Владе Березянской (CTA, PTSTA), Ангелине Сашко (CTA, PTSTA), Алене Прилуцка, Гари Гердту (TSTA), Людмиле Шехолм (CTA, PTSTA), Алле Далит (CTA, PTSTA), Светлане Аверкиной (TAP), Элине Беляевой (CTA, PTSTA);

— — по курсам ТА в консультировании: Татьяне Сизиковой (TSTA), Дине Кононовой (TSTA), Катерине Булгаковой (TSTA), Маргарите Сизиковой (к.п.н.);

— — по курсу Терапия Нового Решения в ТА: Вэнну Джойнсу (TSTA), Линде Грегори (TSTA), Юлие Градовой (CT in PCM);

— — по курсу Концепция Социальных Ролей в ТА: Торстену Геку (TSTA);

— — по курсу Сценарного Анализа: Наталье Спенсер (STA, PTTA/ CIIP, CIIPTS, IIPA);

— — по курсу Личностных Адаптаций: Наталье Лопатиной (CPTS in PFT, TAAP, CTAtr);

— — мировым звездам ТА, на семинарах которых мне посчастливилось побывать или просто соприкоснуться с их мудростью: Стивену Карпману, Ричарду Эркину, Джули Хей, Джону МакНилу, Тони Вайту, Адриен Ли, Глорие Норьега, Биллу Корнеллу, Сильвие Шахнер;

— — отдельная большая благодарность делегату Европейской Ассоциации Транзактного Анализа Дали Брегвадзе (CTA) за ее большой и ценный вклад в развитие ТА в Грузии.

— в коучинге:

— — моим первым тренерам и учителям Александре Прицкер (MCC ICF) и Галие Хамитовой (PCC ICF), открывшим мне вселенную коучинга;

— — мировым звездам коучинга, на семинарах которых мне посчастливилось побывать или просто соприкоснуться с их мудростью: Дэвиду Клаттербаку, Дэвиду Петерсону, Питеру Хоукинсу, Дэвиду Голдсмиту, Дэвиду Гильберту, Горке Бартоломе, Свее ван дер Хорн;

— — всей команде представительства Международного Эриксоновского Университета в Грузии во главе с Тамуной Чичуа, давшим возможность узнать о коучинге и пройти первое обучение.

— Отдельная профессиональная благодарность:

— — Нэнси Мак-Вильямс за ее гениальную типологию;

— — за курс Теория Привязанности: Джереми Холмсу и Николаю Петрице;

— — Елене Соболевой (CTA, TSTA), вице-президенту EATA за ее поддержку TAAG в европейской ассоциации ТА;

И, конечно же, всем моим друзьям-коллегам!

И заканчивая это свое предисловие к Трехтомнику по Транзактному Анализу (ТА), хочу надеется, что он станет для вас, дорогой читатель, надежным помощником и верным навигатором. Увлекательного вам путешествия в удивительный мир Транзактного Анализа, в мир познания себя, членов семьи, своих знакомых, коллег и своих клиентов!

С теплом и уважением,

Гия Цховребадзе, PhD, PCC, TAAP, AP (IEA)

член Совета Коучей Форбс и Гарвард Бизнес Ревью

Введение к Трехтомнику: Ваш путеводитель по миру Транзактного Анализа

Добро пожаловать в увлекательное путешествие! Прямо сейчас вы стоите на пороге удивительного мира — мира Транзактного Анализа. Это не просто одна из многих психологических теорий. Это ясный, логичный и невероятно глубокий язык для описания того, что происходит внутри нас и между нами. Это система, которая позволяет распутать самые сложные клубки наших мыслей, чувств и поступков, чтобы наконец понять, почему наша жизнь складывается именно так, а не иначе.

Возможно, вы уже знакомы с другими книгами по ТА. Так в чем же особенность этого трехтомника, который вы держите в руках? Позвольте мне стать вашим гидом и провести для вас небольшую экскурсию.

В чем отличие и польза этого трехтомника?

Создавая эти книги, я стремился дать вам не просто информацию, а целостную, рабочую систему. Этот труд отличается от многих других по нескольким ключевым параметрам:

От энциклопедии к практике. Перед вами — наиболее полное собрание идей Транзактного Анализа на русском языке, от фундамента до самых современных разработок. Но это не пыльный академический справочник. Весь этот огромный массив знаний структурирован и подан так, чтобы вы могли не просто изучать, а сразу применять его. Каждая глава — это шаг к конкретным изменениям.

Построенные мосты. Уникальность этого труда — в интеграции. Я постарался построить прочные мосты между классическим ТА и другими мощнейшими системами: современной практикой коучинга (включая компетенции ICF), глубинной диагностикой личности Нэнси Мак-Вильямс, теорией привязанности и гештальт-подходом. Это превращает ТА из изолированной теории в гибкий и универсальный инструмент XXI века.

Родные примеры. Психология неотделима от культуры. Поэтому все примеры, диалоги и кейсы здесь — не калька с западных реалий, а живые, узнаваемые ситуации из нашей с вами жизни, что делает понимание и применение теории гораздо проще и эффективнее.

Ваша главная польза в том, что вы получаете «три в одном»: всеобъемлющий учебник, подробное практическое руководство и современный междисциплинарный инструментарий для глубокой работы.

Ваш маршрут по трем томам

Чтобы вы легко ориентировались в пути, вот краткая карта того, что ждет вас в каждом томе.

Том 1. Как научиться правильно понимать себя, перестать обесценивать и не играть в чужие игры. Это ваш фундамент. Здесь мы заложим основы, без которых невозможно движение вперед. Мы детально разберем:

Структуру личности: ваши внутренние Родитель, Взрослый и Ребенок (Эго-состояния).

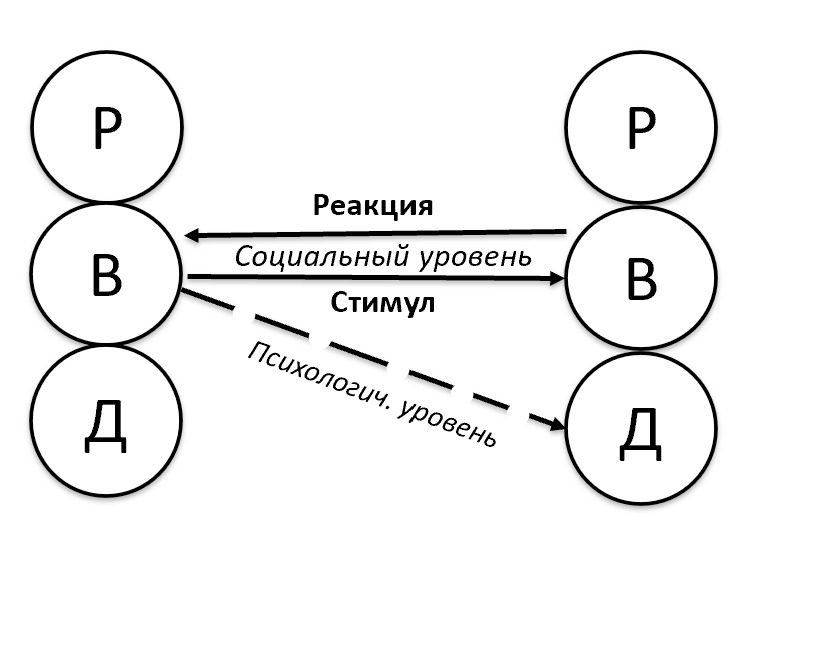

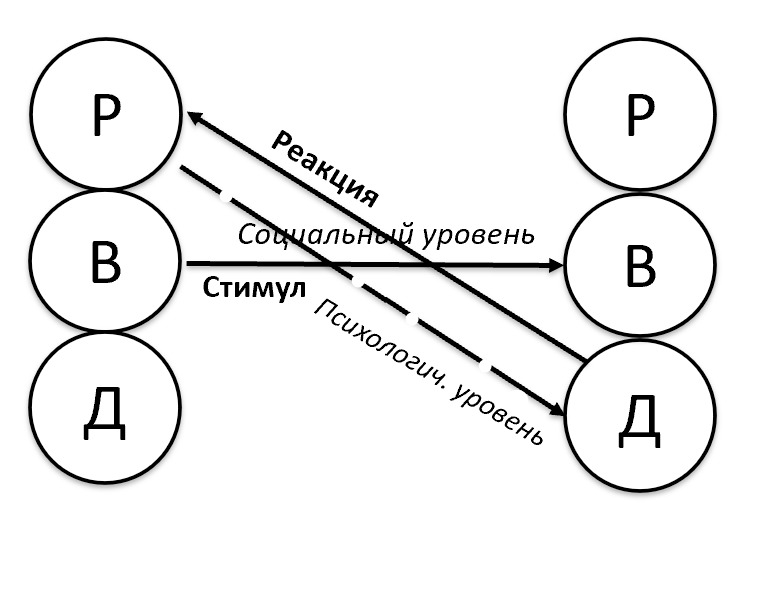

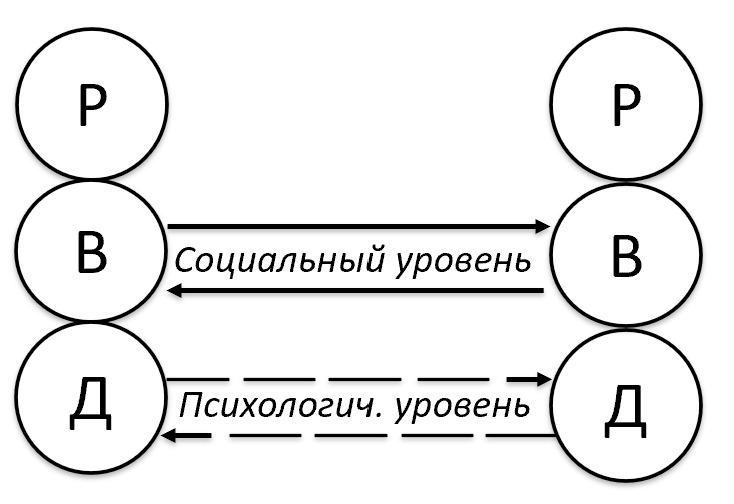

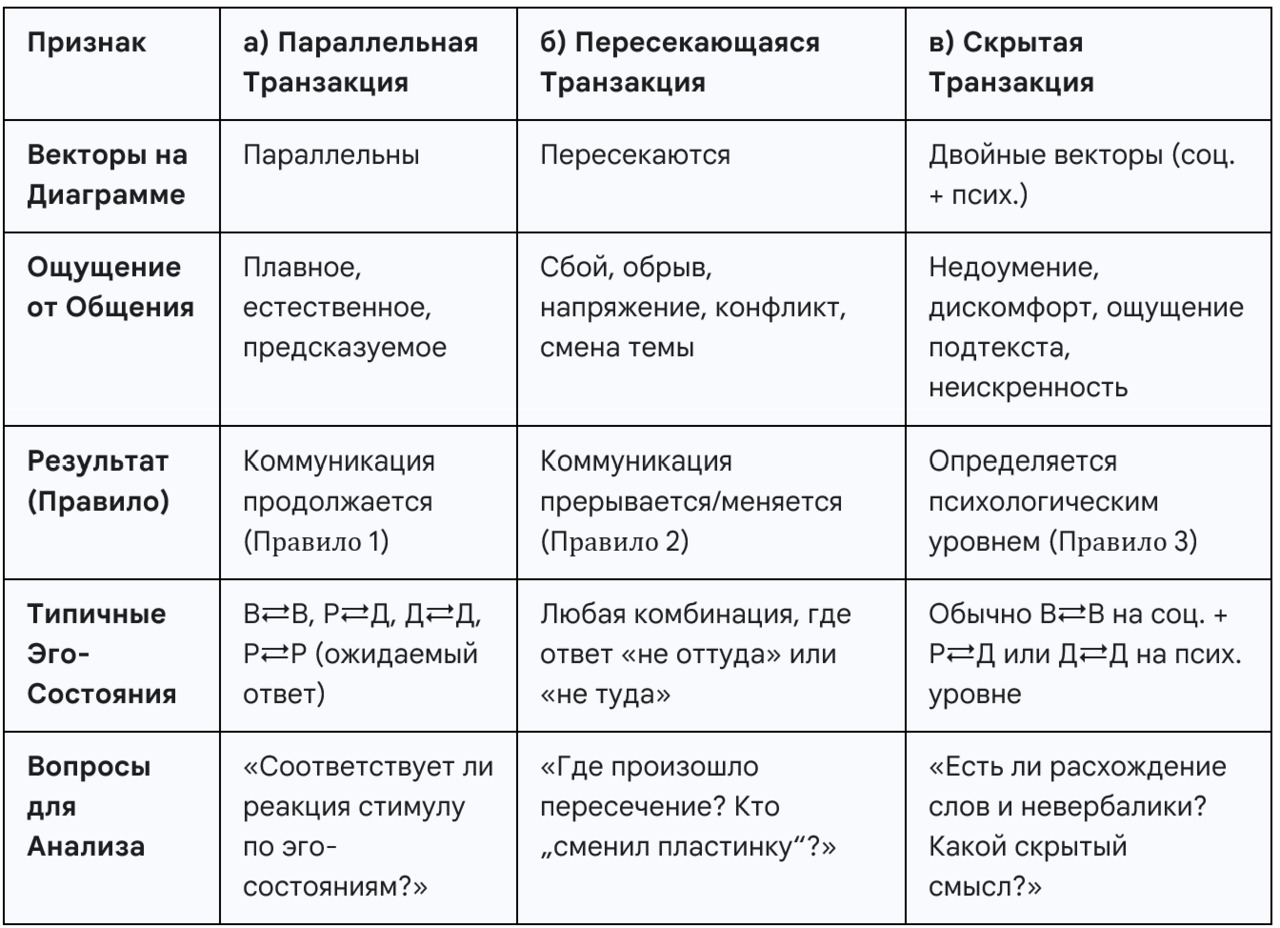

Законы общения: почему мы понимаем или не понимаем друг друга (Транзакции).

Психологические потребности и Валюту отношений: что такое «поглаживания» и почему они жизненно необходимы.

Фундамент самоощущения: четыре базовые Жизненные позиции (Я — ОК, Ты — ОК; Я — ОК, Ты — не ОК; Я — не ОК, Ты — ОК; Я — не ОК, Ты — не ОК) и как они влияют на нашу судьбу.

Скрытые механизмы проблем: что такое Обесценивание, Рэкетные чувства и почему они лежат в основе большинства наших трудностей.

Психологические игры: как мы попадаем в повторяющиеся негативные сценарии и как из них выходить (Драматический треугольник).

Глубинную архитектуру психики: заглянем «под капот» наших Эго-состояний (Структурная модель второго порядка).

Том 2. Как переписать сценарий своей жизни и не повторять одни и те же ошибки. Это погружение в самую суть. Мы исследуем то, как был написан неосознаваемый план нашей жизни, и как его можно изменить. Ключевые темы:

Жизненный сценарий: что это такое, как и кем он был написан.

Сценарные процессы: как именно сценарий проявляется в нашей жизни каждый день.

Запреты и Ранние Решения: какие детские решения до сих пор управляют нашими взрослыми поступками.

Драйверы и Мини-сценарий: какие пять «внутренних команд» заставляют нас действовать вопреки своим интересам.

Личностные адаптации: шесть способов, которыми мы приспособились к миру, и как это влияет на наш характер.

Интеграция с моделью Нэнси Мак-Вильямс: более глубокий взгляд на уровни организации личности.

Том 3. Обретение себя: путь от недопрожитых циклов развития, навязанных ролей и симбиоза к подлинной жизни. Это выход на новый уровень — к зрелости и подлинной автономии. Здесь мы работаем с самыми глубокими и сложными темами:

Циклы развития Памелы Левин: какие задачи мы должны были решить в детстве и как «допрожить» их сейчас.

Симбиоз и теория привязанности: как нездоровые слияния с другими мешают нам быть собой.

Социальные роли: как научиться отделять свои настоящие цели от навязанных обществом масок.

Эмоциональная Грамотность: развитие Эмоционального тнтеллекта для успеха в жизни и карьере (подход Клода Штайнера

Контрактирование: как ставить ясные и достижимые цели в терапии, коучинге и в жизни.

Что каждый из вас получит в результате?

Этот трехтомник адресован разным читателям, и я хотел бы надеется, что каждый найдет здесь что-то для себя, что поможет и принесет пользу и в жизни, и на работе.

Если вы читаете и изучаете для себя лично, чтобы разобраться в своей жизни, чтобы изменить ее к лучшему, и также для своего личностного роста:

После 1-го тома вы начнете лучше понимать свои внутренние диалоги, какие психологические потребности вами движут, научитесь выходить из конфликтов и токсичного общения, перестанете корить и обесценивать себя и начнете замечать манипуляции и не становаться их жертвой.

После 2-го тома вы увидите «невидимые рельсы», по которым движется ваша жизнь. Вы поймете, почему наступаете на одни и те же грабли, и получите ключи к изменению своей жизни через изменение этих паттернов.

После 3-го тома вы сможете залечить старые раны, выйти из зависимых отношений и научитесь строить свою жизнь не на основе «надо», а на основе своих истинных желаний и ценностей.

Если вы профессионал (коуч, психолог, менеджер, HR, консультант):

1-й том даст вам ясную и простую базу для диагностики, понятный язык для объяснения клиентам сложных вещей и набор эффективных инструментов для быстрой помощи.

2-й том станет вашим главным инструментом для глубокой работы. Вы сможете проводить полноценный сценарный анализ, точно определять глубину проблематики клиента и разрабатывать долгосрочную стратегию изменений.

3-й том значительно расширит ваш арсенал. Вы сможете работать с темами развития, привязанности, сепарации, социальных ролей и помогать клиентам не просто решать проблемы, а выстраивать по-настоящему зрелую и автономную личность.

Если же вы профессионал именно в ТА или уже хорошо знакомы со всеми основами Транзактного Анализа, то можете начать чтение прямо со 2-го тома, где найдете много интересного и структурированного материала как о личном жизненном сценарии и его процессах, так и о сценариях, передающихся из поколения в поколение, о дверях контакта, адаптациях для выживания и одобрения, о ТА через призму типологии Нэнси Мак-Вильямс и т.д., заглядывая в 1-ый том по мере надобности (хотя некоторые главы из первого тома, например, об психологических играх и обесценивании с примерами и кейсами, о жизненных позициях и их связи с Теорией Привязанности, о структурном анализе второго порядка и другие, тоже могут быть для вас интересными и, возможно, позволят по-новому взглянуть на уже известные вам концепции).

Важно! Тут же отметим, что хотя многие приведенные в Трехтомнике примеры и кейс-стади взяты, в основном, из реальной практики, но все персонажи вымышлены, и все совпадения (включая имена, профессии и т. д. в описанных ситуациях) — случайны.

Что ж, наш небольшой экскурс подошел к концу. Теперь вы знаете карту местности. Приглашаю вас открыть первую страницу первого тома и начать это захватывающее и преобразующее путешествие.

В добрый путь!

Предисловие к Первому тому

Дорогой Читатель!

Книга, которую вы держите в руках — первая в задуманной мной серии «Библиотека коуча и психолога-психотерапевта». И перед вами сейчас не просто очередная книга о психологии или коучинге. Перед вами — приглашение в увлекательное путешествие к глубинам понимания себя и других людей, к истокам нашего поведения, к скрытым программам, управляющим нашей жизнью, и, самое главное, — к реальным, ощутимым изменениям. Это приглашение в мир Транзактного Анализа (сокращенно — ТА) и Коучинга с применением его концепций (ТА Коучинга).

Несколько десятилетий назад, еще в ХХ веке, я открыл для себя удивительный мир Транзактного Анализа (ТА), которым, как я уже отметил в предисловии к Трехтомнику, занимаюсь по сей день, уже в статусе продвинутого практика, сертифицированного Американской Ассоциацией Транзактного Анализа, тренера Международной Ассоциации Терапевтов и члена Европейской и Международной Ассоциаций Транзактного Анализа.

А уже в XXI веке я увлекся также коучингом, и уже как коуч международной профессиональной аккредитации, член Совета Коучей Форбс и тренер-провайдер Международной Федерации Коучинга не первый год работаю с лидерами, командами и частными лицами, помогая им достигать амбициозных целей и раскрывать свой потенциал. Этот сплав опыта — из мира бизнеса, где я провел годы на различных менеджерских позициях, из мира психоконсультирования и психотерапии, где я видел глубочайшие человеческие драмы и трансформации, и из мира коучинга, нацеленного на результат и будущее, — убедил меня в одном: понимание глубинных психологических механизмов является ключом к подлинной эффективности и гармонии в любой сфере жизни.

Мы живем в GINI-мире, который требует от нас быть эффективными, успешными, адаптивными к быстро и неожиданно происходящим изменениям. Коучинг стал мощнейшим инструментом для достижения этих целей. Он дает структуру, мотивацию, помогает двигаться вперед. Но как часто мы — коучи, руководители, да и просто люди, стремящиеся к развитию, — сталкиваемся с ситуациями, когда самые лучшие техники и планы не работают?

Почему блестящий руководитель раз за разом саботирует свой успех перед самым финалом?

Почему команда талантливых профессионалов не может договориться и «ходит по кругу» одних и тех же конфликтов?

Почему мы сами, несмотря на все усилия, продолжаем «наступать на те же грабли» в отношениях или карьере?

Почему общение иногда превращается в минное поле, где неосторожное слово взрывает ситуацию?

Почему мы чувствуем себя застрявшими, лишенными энергии, живущими «не своей» жизнью?

Ответы на эти вопросы часто лежат глубже, чем уровень видимого поведения или осознанных мыслей. Они скрыты в наших внутренних программах, в наших жизненных сценариях, написанных в детстве, в наших неосознаваемых играх и привычных чувствах, к которым нас приучили. И именно для того, чтобы получить доступ к этим глубинам, понять их и научиться ими управлять, нам нужен особый инструмент.

Таким инструментом для меня стал Транзактный Анализ (ТА). Созданный гениальным Эриком Берном, ТА предлагает удивительно ясную, логичную и при этом глубокую модель понимания личности (через эго-состояния Родитель-Взрослый-Ребенок), общения (через транзакции), скрытых мотивов (через игры) и жизненного пути (через сценарии). Уникальность ТА — в его доступности и практичности. Его концепции можно не только понять умом, но и увидеть в реальной жизни, в каждом нашем взаимодействии, в каждом внутреннем диалоге.

ТА + Коучинг = Синергия Трансформации

Эта книга родилась из моего убеждения в эффективности синергии Транзактного Анализа и Коучинга. Если коучинг дает нам направление, структуру и фокус на цели, то ТА дает глубину понимания, диагностические инструменты и ключи к изменению глубинных паттернов, которые часто и мешают достижению этих целей.

Приглашение к Путешествию

Транзактный Анализ — это не просто теория, это взгляд на жизнь, полный уважения к человеку, веры в его потенциал и признания его способности к изменениям. Коучинг — это технология поддержки этих изменений, путь к реализации потенциала. Их объединение дает нам уникальный и мощный подход.

И я приглашаю вас в это путешествие. Будьте готовы к инсайтам, к удивлению, иногда — к встрече с не самыми приятными аспектами себя или своей жизни. Но я обещаю, что это путешествие будет увлекательным, и наградой за него станет бОльшая Осознанность, бОльшая Ответственность и, как следствие, бОльшая Свобода — свобода быть собой и строить свое будущее.

В добрый путь!

С уважением и верой в ваш потенциал,

Гия Цховребадзе, PhD, PCC, TAAP, AP (IEA)

член Совета Коучей Форбс и Гарвард Бизнес Ревью

Тбилиси, Грузия, 2024

Введение: Синергия Транзактного Анализа и Коучинга

Представьте себе руководителя, который раз за разом сталкивается с одной и той же проблемой в команде: блестящие идеи тонут в спорах, а важные проекты тормозятся из-за необъяснимого сопротивления. Или коуча, который чувствует, что его сессии, несмотря на использование всех известных техник, иногда не приводят к глубоким, устойчивым изменениям у клиента. А может, вы сами ловили себя на мысли: «Почему я опять наступаю на те же грабли в отношениях или карьере?» Знакомые ситуации, не правда ли?

Мы живем в GINI-мире, требующем постоянного развития, адаптации и высокой эффективности — как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. И коучинг стал одним из самых востребованных инструментов для достижения этих целей. Он помогает людям раскрывать свой потенциал, ставить амбициозные цели и находить пути их достижения. Но иногда, чтобы сдвинуться с мертвой точки, чтобы понять глубинные причины повторяющихся паттернов или коммуникативных сбоев, нам нужен более острый инструмент анализа, более четкая карта человеческой психики и взаимодействия.

Именно здесь на сцену выходит Транзактный Анализ (ТА) — удивительно стройная, практичная и глубокая теория личности и система психотерапии, созданная Эриком Берном в середине XX века. Но ТА — это гораздо больше, чем просто терапевтический метод. Это философия, образ мышления и, что самое важное для нас с вами, — мощнейший набор инструментов для понимания себя и других, для анализа коммуникаций и для внесения осознанных изменений в свою жизнь и работу.

Почему Транзактный Анализ — Находка для каждого?

Возможно, вы спросите: зачем коучу, чья работа сфокусирована на будущем и достижении целей, углубляться в психологическую теорию, пусть даже такую практичную, как ТА? Зачем лидеру или менеджеру разбираться во всяких эго-состояниях или психологических играх? А нужно ли ТА простому человеку, пригодится ли ему в обычной жизни? Ответ: да, да и еще раз да!

И он кроется в уникальной синергии, возникающей при объединении этих двух подходов — ТА и коучинга.

Будучи членом Совета Коучей Форбс (Forbes Coaches Council) и Консультативного Совета Harvard Business Review — с одной стороны, а с другой — дипломированным специалистом Транзактного Анализа в области психологогического консультирования (МИП) и сертифицированным Американской Ассоциацией Транзактного Анализа Продвинутым Практиком в ТА (TA Advance Practitioner), а также тренером, я за свой многолетний опыт работы с руководителями и командами крупнейших компаний я не раз убеждался: ТА и коучинг не просто совместимы, они многократно усиливают друг друга.

Коучинг дает структуру и процесс, ориентированный на результат, партнерство и веру в потенциал клиента. Он ориентирован на действие и задает направление движения — куда клиент хочет прийти. А Транзактный Анализ, наряду с этими достоинствами коучинга, дает не только понятную структуру того, что происходит внутри человека и между людьми, но и язык, инструменты и глубину понимания — что же происходит на самом деле внутри человека и между людьми, почему возникают те или иные трудности и какие скрытые механизмы мешают движению вперед.

Представьте коучинг как мощный автомобиль, способный доставить вас к цели. А ТА в коучинге — как детальную карту местности, GPS-навигатор и диагностический прибор под капотом этого автомобиля. Без карты и навигатора вы можете долго плутать, а без понимания, что происходит с двигателем, рискуете заглохнуть на полпути. ТА позволяет коучу (и самому клиенту!) лучше понимать «дорожную обстановку» — динамику общения, скрытые «подводные камни» в виде психологических игр, внутренние «ограничители скорости» вроде сценарных запретов или рэкетных чувств, и многое другое.

Философия ТА и ее Резонанс с Коучингом

В основе ТА лежат три фундаментальных философских допущения, которые удивительно созвучны духу современного коучинга:

— Все люди — ОК (I’m OK, You’re OK). Это краеугольный камень ТА. Каждый человек обладает ценностью, достоинством и значимостью по праву рождения, независимо от пола, расы, вероисповедания, и независимо от его поведения или достижений. Это не означает одобрения деструктивного поведения, но утверждает базовое уважение к личности. Разве не на этом же принципе строится доверительное партнерство в коучинге? Вера коуча в потенциал клиента, в его внутренние ресурсы начинается именно с этой позиции базового ОКейности.

— Каждый человек обладает способностью думать. За исключением людей с серьезными органическими поражениями мозга, все мы способны анализировать информацию, принимать решения и нести за них ответственность. Это означает, что клиенты в коучинге — не пассивные объекты воздействия, а активные участники процесса, способные найти свои собственные ответы и решения. ТА дает инструменты, чтобы эта способность к мышлению (на языке ТА — Взрослое эго-состояние) работала максимально эффективно.

— Люди решают свою судьбу через решения, и эти решения можно изменить. Мы не марионетки в руках судьбы или обстоятельств. Наша жизнь во многом определяется решениями, которые мы принимаем (часто неосознанно, в раннем детстве). И самая вдохновляющая новость — эти старые, ограничивающие решения можно пересмотреть и изменить на новые, более соответствующие нашим текущим целям и ценностям. Это убеждение лежит в основе трансформационного потенциала как ТА, так и коучинга.

Именно эти принципы делают ТА таким мощным и одновременно этичным инструментом в руках коуча. Он позволяет работать глубоко, но с уважением к автономии клиента, помогая ему стать истинным автором своей жизни.

Что Конкретно Дает Транзактный Анализ как Коучам, Менеджерам, Лидерам, так и простым людям и Вам Лично?

Транзактный Анализ предлагает целый арсенал понятных и практичных концепций, которые, будучи интегрированы в коучинг, позволяют:

— Лучше понимать структуру личности: Модель внутренних состояний личности — так называемых Эго-состояний (в ТА три таких состояний: Родитель-Взрослый-Ребенок) помогает понять, из какой «части» себя клиент (или вы сами) действует в данный момент, почему его реакции бывают такими разными и порой нелогичными. Например, понять, почему обычно спокойный руководитель вдруг начинает критиковать подчиненного интонациями и голосом своей строгой матери (Контролирующий / Критикующий Родитель) или почему сотрудник саботирует задачу, ведя себя как капризный ребенок (Адаптивный / Бунтующий Ребенок).

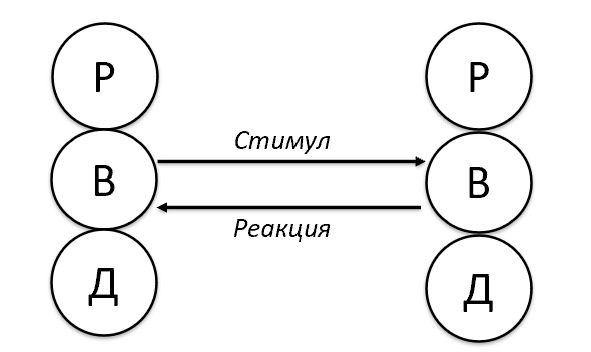

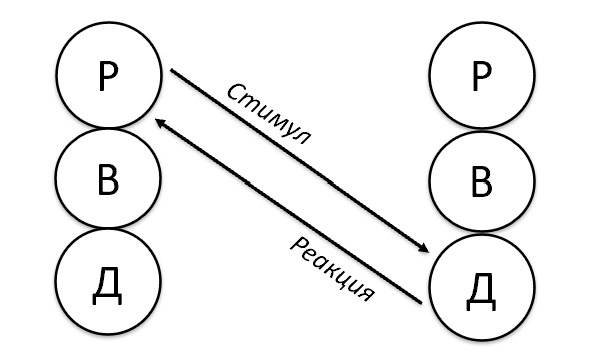

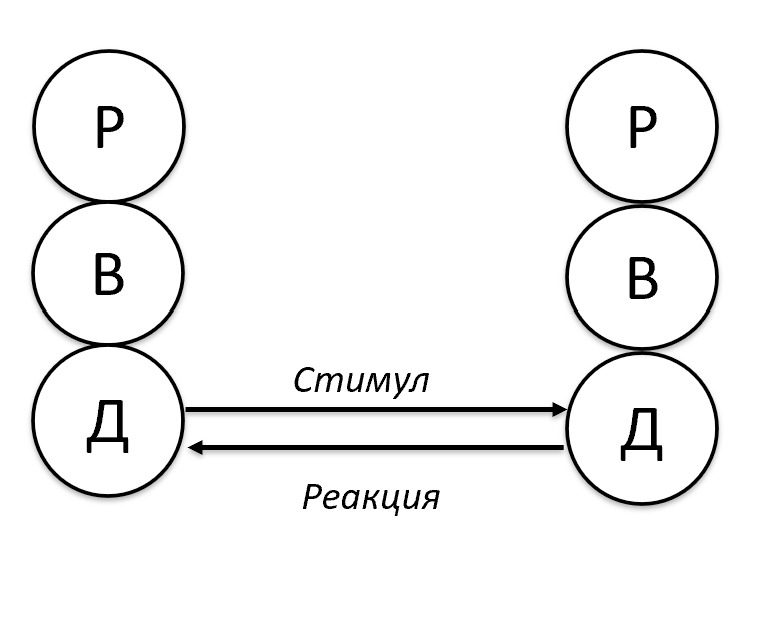

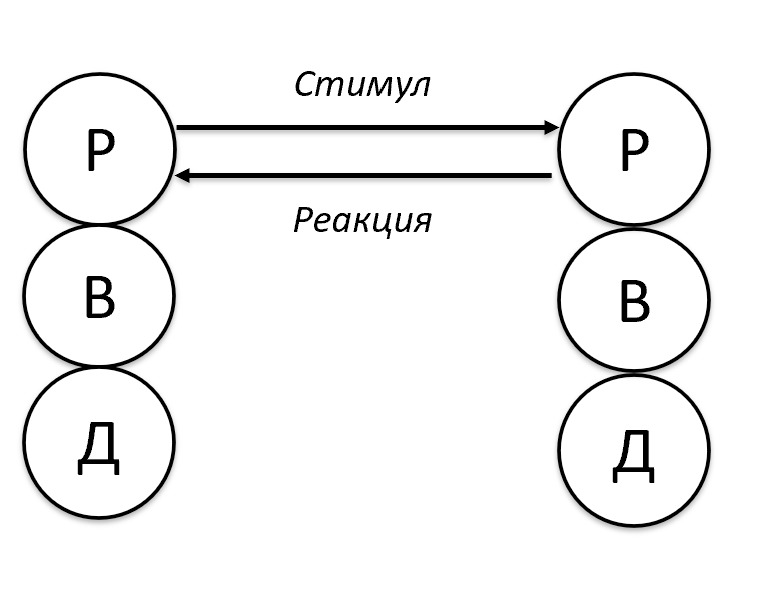

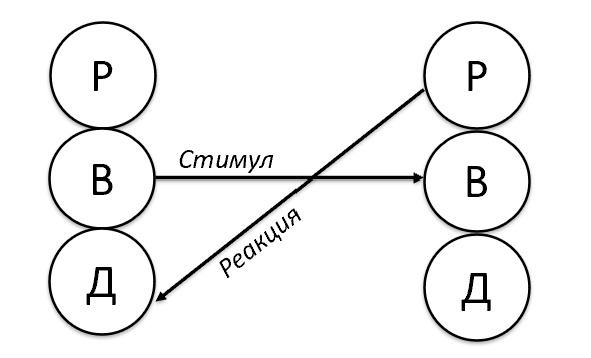

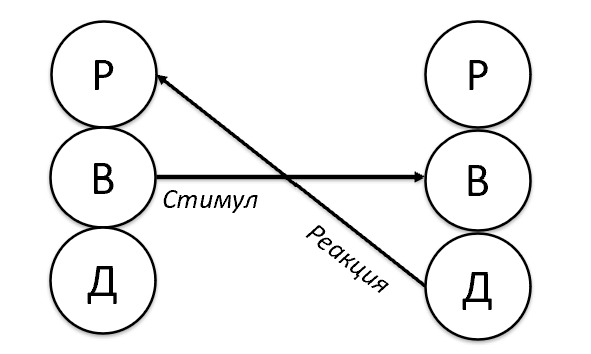

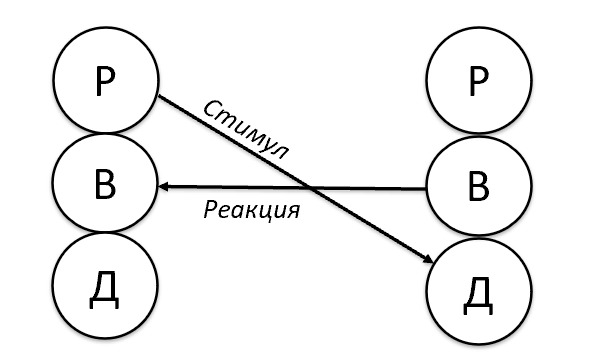

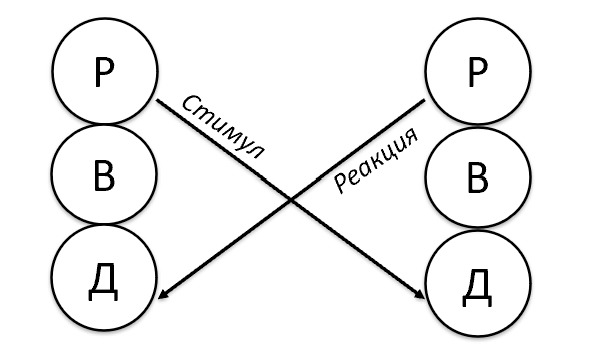

— Анализировать коммуникацию: Теория транзакций позволяет буквально «видеть» потоки общения, выявлять пересекающиеся и скрытые транзакции, которые ведут к конфликтам и недопониманию. Представьте совещание, где на прямой вопрос руководителя, например, «Когда будет готов отчет?» (Взрослый -> Взрослый) сотрудник отвечает жалобой — «Вы знаете, я так устаю, и здоровье уже никчемное, ведь мне никто не помогает» (Ребенок -> Родитель) — знание ТА поможет коучу или лидеру распознать этот сбой и вернуть диалог в конструктивное русло.

— Понимать мотивацию: Концепция психологических потребностей (т.н. «голодов»), вербальных и невербальных поощрений и порицаний (т.н. «поглаживаний») объясняет, что на самом деле движет людьми, почему так важно признание и как его дефицит влияет на эффективность и вовлеченность. Коуч, понимающий ТА, сможет помочь клиенту-руководителю выстроить систему нематериальной мотивации в команде, основанную на искренних позитивных поглаживаниях.

— Распознавать деструктивные паттерны: Теории психологических игр, рэкетных чувств и Драматического треугольника Карпмана (Преследователь — Жертва — Спасатель) помогают выявлять повторяющиеся, неосознанные сценарии поведения, которые мешают достигать целей и портят отношения. Сколько раз вы видели коллег, играющих в «Да, но…» или «Попался, негодяй!»? (Эти и другие психологические «игры» мы рассмотрим в этой книге). ТА дает ключ к пониманию и выходу из этих игр.

— Видеть глубинные установки: Концепции жизненных позиций, жизненного сценария, запретов и драйверов позволяют прикоснуться к самым основам мировоззрения и поведения человека, понять его неосознанные «жизненные программы». Именно здесь кроется потенциал для самых глубоких трансформаций в коучинге — помочь клиенту осознать и изменить ограничивающий сценарий.

Для Кого Эта Книга и Как Ей Пользоваться?

Эта книга — первая в задуманной мной серии «Библиотека коуча и психолога-психотерапевта», цель которой — сделать психологические знания не просто доступными, но и практически применимыми для широкого круга читателей. В этой серии мы планируем рассмотреть и другие мощные подходы и направления психологии и психотерапии, в том числе, и через призму их интеграции с коучингом.

Исходя из этой цели, данная книга, являясь первым томом в трехтомнике по Транзактному Анализу, предназначена как и все книги серии для широкого круга читателей:

— Для Психологов-консультантов и для Психотерапевтов разных подходов: Вы ознакомитесь или освежите в памяти практически все концепции ТА с практическими примерами их применения, в том числе, малоизвестные или даже новые в русскоязычной литературе (напр., концепция Социальных Ролей Бернда Шмида в томе 3, взаимосвязь концепции Симбиоза с Теорией Привязанности, ТА через призму типологии Нэнси Мак-Вильямс в томе 2 и др.).

— Для начинающих и практикующих коучей: Вы получите мощный дополнительный инструментарий, который углубит вашу практику, поможет лучше понимать клиентов и работать с более сложными запросами.

— Для руководителей высшего и среднего звена, HR-специалистов: Вы освоите язык понимания человеческого поведения, научитесь лучше выстраивать коммуникацию, мотивировать команды, разрешать конфликты и развивать лидерский потенциал — свой и своих сотрудников.

— Для предпринимателей и владельцев бизнеса: Вы поймете скрытые психологические механизмы, влияющие на успех вашего дела, отношения с партнерами и клиентами, и сможете принимать более взвешенные решения.

— Для всех, кто интересуется Транзактным Анализом, личностным и профессиональным развитием: Даже если вы не сталкивались с коучингом или ТА раньше, эта книга станет вашим практическим руководством по самопознанию и улучшению качества жизни. Она написана максимально простым и понятным языком, чтобы, по мере возможностей, служить самоучителем. И здесь необходимо сказать и предупредить читателя о некоторых возможных рисках самостоятельного применения:

Дорогой читатель, эта книга — мощный инструмент для самопознания. Однако, как и любой инструмент, его важно использовать правильно и с осознанием определенных рисков.

Первый риск при самостоятельном изучении психологии связан с так называемым эффектом Даннинга-Крюгера. Это когнитивное искажение, при котором человек, освоив только лишь базовые концепции, может ошибочно счесть себя экспертом. Это может привести к двум распространенным ловушкам:

Некорректная самодиагностика. Вы можете начать ставить себе или другим «диагнозы», что усилит тревогу и приведет к неверным выводам.

Использование терминов ТА как «оружия» в отношениях. Самая частая ошибка — это «любительское психологизирование», когда читатель начинает «анализировать» своих близких («Ты сейчас в Критикующем Родителе!», «Ты — типичный Преследователь!»). Такое поведение само по себе является психологической игрой и ведет не к улучшению, а к разрушению коммуникации.

Поэтому мы настоятельно просим вас придерживаться главного правила: используйте концепции ТА в первую очередь как инструмент для саморефлексии, а не для присваивания ярлыков, манипулирования и оценки других людей.

Второй риск — сильная эмоциональная реакция. Работа с такими темами, как рэкетные чувства или жизненные позиции, может поднять на поверхность глубокие и болезненные переживания. Если вы почувствуете, что не справляетесь с интенсивностью этих чувств, пожалуйста, не оставайтесь с этим в одиночестве. Это сигнал о том, что необходима поддержка квалифицированного специалиста.

Важно! Помните, что книга не заменяет профессиональную психотерапию.

Итак продолжим: мы всегда будем двигаться от простого к сложному. И данная книга — не исключение. Она представляет собой первую часть из трех частей по Транзактному Анализу, которые объединяют следующие комплексные темы:

— Основы ТА для Коучинга: Познакомимся с базовым языком и моделями ТА — эго-состояниями, транзакциями, поглаживаниями.

— Понимание Внутреннего Мира и Поведения: Углубимся в жизненные позиции, чувства, обесценивание и психологические игры.

— Глубинные Сценарии и Паттерны: Исследуем концепции жизненного сценария, запретов, драйверов и личностных адаптаций.

— Симбиоз и Стили Привязанности: Познакомимся с концепцией Симбиоза и Теорией Привязанности, и впервые рассмотрим их с ракурса взаимообогащающей интеграции.

— Изменения и Развитие в Коучинге с Помощью ТА: Рассмотрим модели, ориентированные на трансформацию — Перерешение, Циклы развития, Контрактирование.

— Теория Социальных Ролей в ТА: Узнаем какие основные социальные роли мы обычно играем в нашей жизни и как они связаны между собой.

— Интеграция и Практика ТА-Коучинга: Соберем все воедино и посмотрим на специфику применения ТА в бизнес-коучинге, лайф-коучинге, обсудим этические аспекты и пути дальнейшего развития.

Что Ждет Вас на Страницах Этой Книги?

ТА-Коучинг — это не просто добавление нескольких ТА-техник в коучинговую сессию. Это скорее интегративный подход, который позволяет коучу:

Видеть «подводную часть айсберга»: Понимать не только то, что клиент говорит и делает, но и почему он это делает, какие его внутренние эго-состояния, убеждения, сценарии влияют на его поведение.

Говорить с другим человеком, в том числе, и с клиентом на «одном языке»: Помогать клиенту самому осознать свои внутренние процессы с помощью простых и понятных моделей ТА.

Работать с сопротивлением и «застреванием»: Понимать причины саботажа, прокрастинации, повторяющихся неудач через призму психологических игр, рэкетов, Запретов и находить пути их преодоления.

Способствовать глубоким и устойчивым изменениям: Работать не только на уровне поведения, но и на уровне убеждений и решений, лежащих в основе нашего жизненного сценария (в рамках коучинговой этики и компетенций), о чем подробно будет говорится в томе 2.

Повторюсь, что каждая книга серии вообще, и эта книга, в частности, построена как практическое руководство и самоучитель. И как уже отмечалось, мы в трехтомнике по ТА будем двигаться от простого к сложному, шаг за шагом осваивая ключевые концепции ТА и примеры их применения в коучинге, в том числе:

— Основы ТА для Коучинга. Мы начнем с азов: разберемся, что такое эго-состояния (вы когда-нибудь задумывались, почему один и тот же человек может говорить то голосом заботливого родителя, то капризного ребенка? Мы разберем это!), научимся анализировать транзакции (и поймем, почему некоторые разговоры заходят в тупик), узнаем о психологических голодах и «валюте признания» — поглаживаниях (и почему похвала так важна, а ее дефицит разрушителен).

— Раскрытие Паттернов. Мы погрузимся глубже и научимся распознавать скрытые драйверы поведения: наши жизненные позиции (почему мы чувствуем себя ОК или не ОК?), рэкетные чувства (те самые «липкие», неприятные эмоции, от которых трудно избавиться), механизм обесценивания (почему мы игнорируем очевидное?), захватывающие психологические игры и роли Драматического Треугольника (узнайте, почему вы или ваши клиенты раз за разом «наступаете на те же грабли» в отношениях или конфликтах, и как выйти из этого изматывающего Треугольника!).

— Глубинные Программы (они будут рассмотрены в следующем, втором томе трехтомника). Это будет путешествие к самым истокам нашего поведения — к Жизненному Сценарию. Осмелитесь ли вы заглянуть в свой собственный неосознанный план жизни и понять, какие детские Запреты («Не будь!», «Не чувствуй!», «Не достигай!» и другие) и Ранние Решения до сих пор влияют на ваши успехи и неудачи? Мы изучим также принципы принятия Нового Решения (Перерешения), разберем навязчивые Драйверы («Будь Совершенным!», «Будь Сильным!» и т.д.), которые загоняют нас в стресс, и уникальные Личностные Адаптации — наши индивидуальные стили жизни, которые позволили нам выживать и получать одобрение за наше поведение.

— Развитие и Трансформация. Узнав о сценарии и типах адаптаций во втором томе, мы в третьем томе перейдем к самому главному — к возможности изменений. В третьем томе трехтомника мы рассмотрим циклы развития (и откроем для себя, что «подрасти снова» и исцелить старые раны возможно в любом возрасте), поймем, когда мы находимся в нездоровом Симбиозе и как из него выйти, какие Социальные Роли играем, освоим важнейший инструмент любых изменений в ТА — Контрактирование.

— Интеграция и Мастерство. Мы увидим, как все эти знания применяются на практике — в бизнес-коучинге (с лидерами и командами) и в личном/лайф-коучинге (в отношениях, карьере, работе с самооценкой). Мы также обсудим этические аспекты и путь к мастерству ТА-коуча.

Каждая глава начинается с краткого саммари ее содержания и заканчивается резюме для закрепления материала. При рассмотрении каждой важной концепции, теории или инструмента мы будем разбирать:

— Основные идеи.

— Психологические и отчасти нейробиологические механизмы.

— Преимущества использования в коучинге и жизни.

— Возможные изменения в мышлении и поведении.

— Типичные ошибки при применении.

— И, конечно, множество подробных примеров из коучинговой практики, бизнеса и повседневной жизни, чтобы сделать теорию максимально живой и понятной. На мой взгляд, эти примеры и кейс-стади, которые показывают, как теория выглядит на практике, являются одним из главных достоинств этой книги, поскольку наглядно иллюстрируют, что и как происходит в жизни, и дают возможность даже начинающим и простым людям понять всю красоту и глубину Транзактного Анализа, а профессионалам — узнать и открыть кое-что новое для себя, и, возможно, немного под другим углом взглянуть на некоторые хорошо знакомые концепции! Тут же отметим, что хотя многие приведенные примеры и кейс-стади взяты, в основном, из реальной практики, но все персонажи вымышлены, и все совпадения (включая имена, профессии и т. д. в описанных ситуациях) — случайны.

Мой Путь и Ваше Путешествие

Позвольте мне быть вашим проводником в этом увлекательном путешествии. Сочетание ролей коуча международной профессиональной аккредитации (PCC ICF) и практика по Транзактному Анализу международной квалификации (USATAA / NATAA), подкрепленное многими годами практической работы как в консалтинге и менеджменте, так и в психологическом консультировании, дает мне довольно уникальную перспективу. Я видел, как эти инструменты работают на практике, как они меняют жизни людей и эффективность организаций. Я верю в силу осознанности и человеческого потенциала, и ТА в сочетании с коучингом — это один из самых элегантных и действенных путей к их раскрытию.

Итак, эта книга — не просто теоретический трактат. Это приглашение к исследованию, к диалогу, к практическому применению знаний. Я постарался написать ее так, чтобы она была не только информативной, но и интересной, чтобы вам хотелось читать дальше, пробовать, экспериментировать. Чтобы язык ТА стал вашим рабочим инструментом для лучшего понимания себя и мира вокруг.

Готовы начать? Давайте вместе откроем дверь в мир ТА-Коучинга — мир глубокого понимания, осознанных изменений и подлинного партнерства на пути к успеху и самореализации.

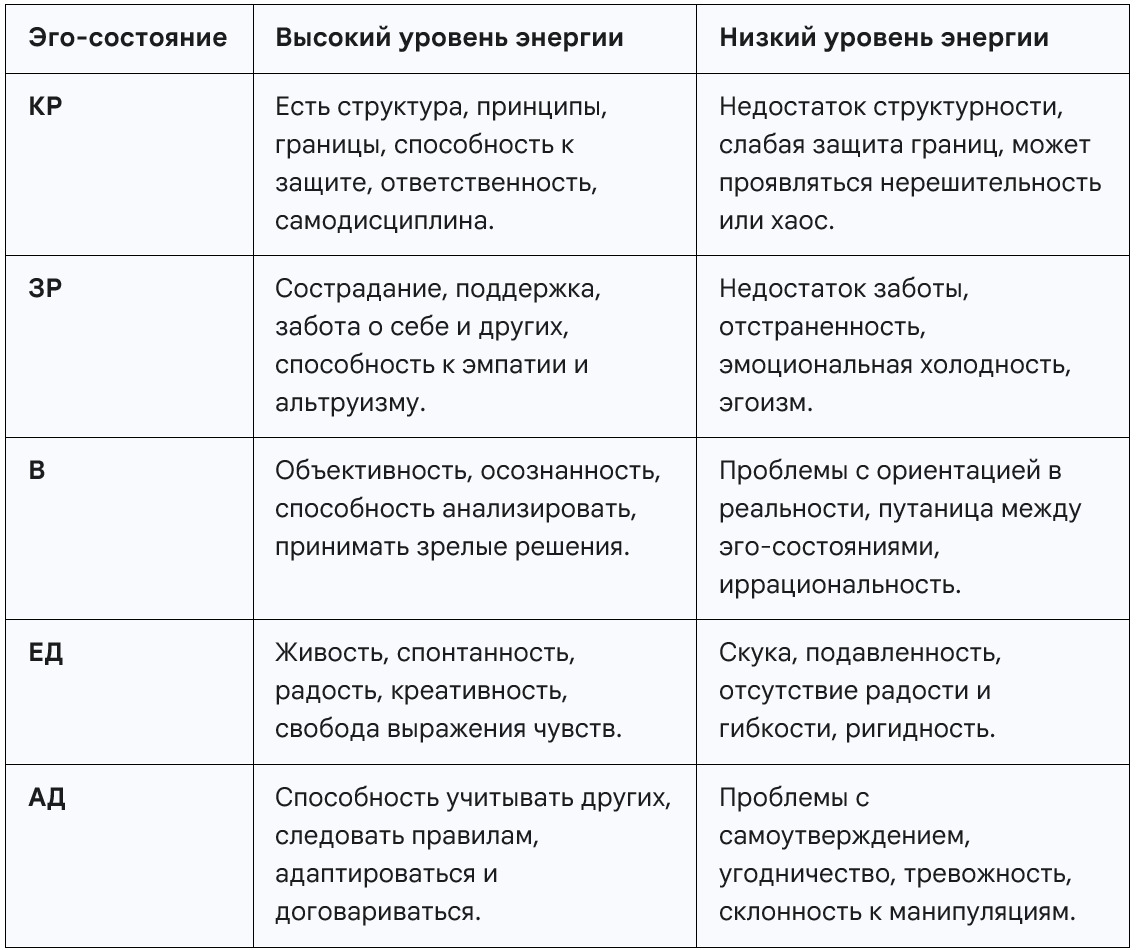

ГЛАВА 1. Язык ТА — Ключ к Пониманию себя и других. Введение в Эго-состояния

Саммари Главы

Эта глава открывает двери в Транзактный Анализ (ТА) — уникальную психологическую систему, предлагающую ясный язык для понимания сложного мира человеческой личности и взаимодействия. Мы начинаем с самого фундамента — модели эго-состояний. Вы откроете для себя, что ваша личность — это не монолит, а динамическая система, состоящая из трех ключевых структур, называемых в ТА эго-состояниями:

Родителя (Р) — внутреннего «архива» неосознанно перенятых от значимых людей и усвоенных правил, норм и моделей поведения;

Взрослого (В) — вашего рационального «процессора», отвечающего за анализ реальности «здесь и сейчас»; и

Дитя (Д) — живого источника ваших чувств, потребностей, творчества и детских воспоминаний.

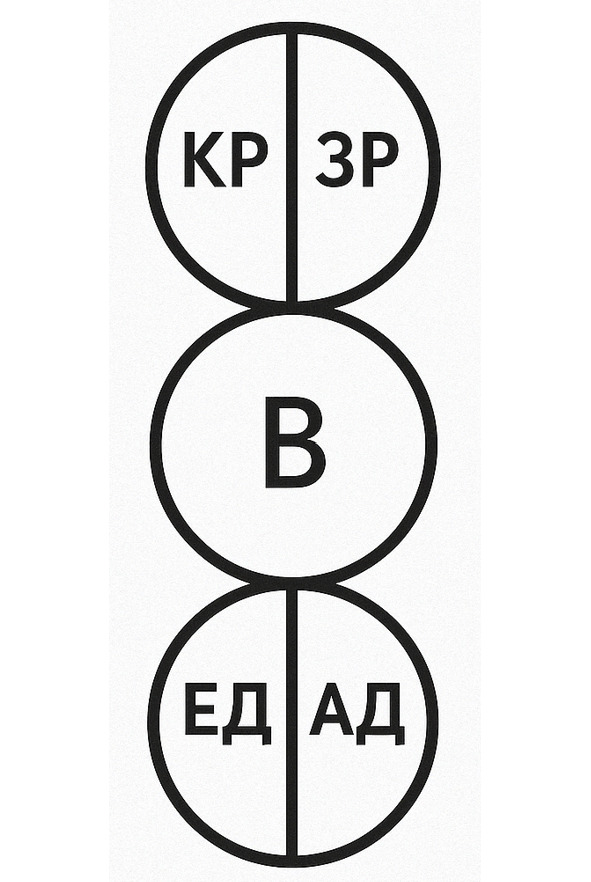

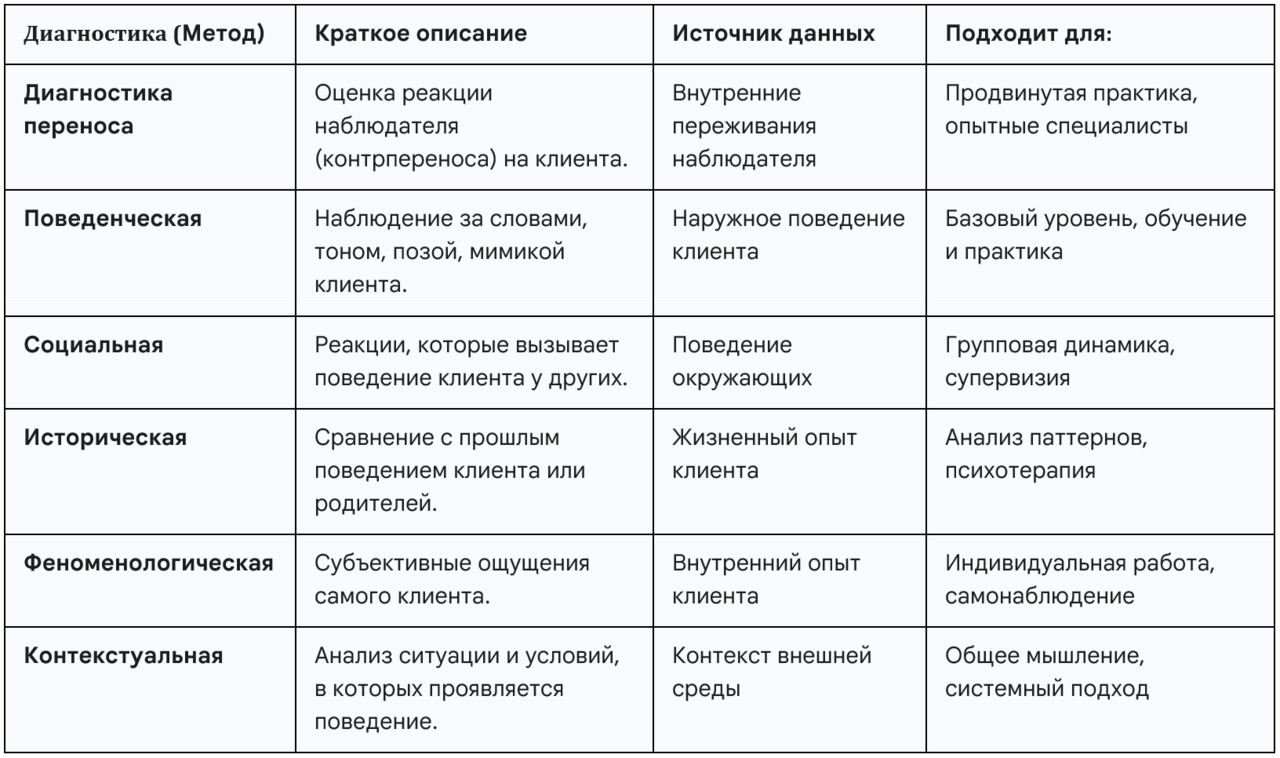

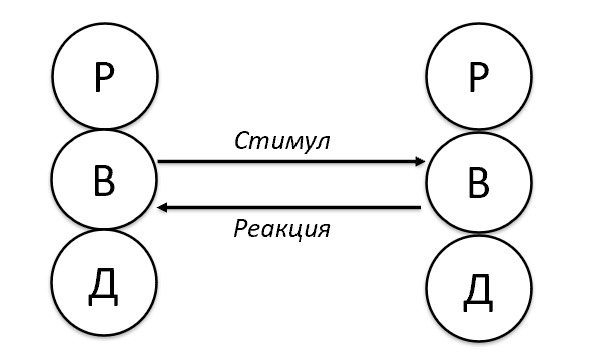

Мы разберем, как эти структуры формируются (структурная модель Р-В-Д) и как они проявляются в наших действиях и поведении через пять основных функциональных режимов:

— режим критикующий или структурирующий — Контролирующий Родитель (КР),

— режим поддерживающий или удушающий — Заботливый Родитель (ЗР),

— режим объективный и анализирующий — Взрослый (В),

— режим спонтанный и эмоциональный — Естественное Дитя (ЕД) и

— режим приспосабливающийся (послушно или бунтуя) — Адаптивное Дитя (АД).

Вы научитесь диагностировать эти состояния у себя и окружающих по конкретным вербальным и невербальным маркерам, используя удобный чек-лист. Мы исследуем важность баланса между эго-состояниями и познакомимся с Эгограммой — наглядным инструментом для оценки вашего личного профиля. Особое внимание будет уделено практическому применению этих знаний: как использовать модель эго-состояний для личностного роста, улучшения коммуникации, в коучинге и лидерстве. Мы освоим технику осознанного переключения во Взрослого и выполним упражнения для саморефлексии. Мы также затронем философскую основу ТА — принцип ОКейности, концепцию психической энергии (катексиса) и обсудим важный вопрос границ применения ТА в коучинге в сравнении с психотерапией. Эта глава даст вам не просто информацию, а рабочий инструмент для глубокого самопознания и построения более осознанной и эффективной жизни.

1.1. Знакомое Чувство Разных «Я»: Почему Мы Такие Непостоянные?

Позвольте начать с простого наблюдения, знакомого, я уверен, каждому из вас. Замечали ли вы, как по-разному может вести себя один и тот же человек? Иногда эти перемены происходят от ситуации к ситуации, а порой — буквально на протяжении одного дня или даже часа. Возможно, вы и сами не раз удивлялись собственной изменчивости.

Вспомните своего коллегу или сотрудницу. Допустим, эта сотрудница (условно назовем ее Ниной), финансовый аналитик, известная своей скрупулезностью, точностью и невозмутимостью. Но вот наступает конец квартала, напряжение растет, и на совещании при обсуждении отчета кто-то из коллег допускает неточность. Вдруг спокойная Нина преображается: ее голос становится резким, в нем звенят металлические нотки, она не просто указывает на ошибку, а отчитывает коллегу с интонациями строгого ревизора, почти не давая вставить слово. В этот момент она кажется совсем другим человеком, словно включился некий внутренний «контролер». Проходит пара часов, стресс спадает. Вы встречаете Нину в коридоре, она улыбается, обсуждая с кем-то планы на выходные, ее голос снова мягкий, а в глазах — теплота. А вечером, придя домой, она может превратиться в заботливую маму, которая с бесконечным терпением помогает ребенку с уроками, или в веселую подругу, хохочущую по телефону над шуткой.

Три, четыре, пять разных Нин? Нет, конечно. Но что же происходит? Почему она так меняется?

Или посмотрите на себя. Вот вы на важных переговорах — сама логика и стратегия. Вы внимательно слушаете оппонентов, анализируете их аргументы, задаете точные вопросы, взвешиваете риски, предлагаете рациональные решения. Вы — воплощение спокойствия и контроля. А через несколько часов вы встречаетесь с близкими друзьями. И куда девается ваша деловая сдержанность? Вы шутите, смеетесь от души, дурачитесь, делитесь сокровенными переживаниями, возможно, даже плачете от нахлынувших чувств. Ваша рациональность уступает место эмоциям и спонтанности. А на следующее утро, столкнувшись с неожиданной проблемой (например, сломалась машина), вы можете на мгновение растеряться, почувствовать себя беспомощным ребенком, не знающим, что делать, прежде чем снова «включится» ваш внутренний решатель проблем.

А знакомо ли вам такое: вы стоите в очереди или общаетесь с представителем власти, и вдруг ловите себя на том, что говорите заискивающим тоном, сутулитесь, избегаете взгляда, хотя объективных причин для такого поведения нет? Вы взрослый, уверенный в себе человек, но в этой ситуации почему-то реагируете так, словно вам снова пять лет, и вы стоите перед строгим воспитателем. Или наоборот: кто-то рядом нарушает, по вашему мнению, «элементарные правила приличия», и внутри вас закипает праведный гнев, хочется немедленно сделать замечание тоном вашей бабушки, которая всегда знала, «как надо».

Откуда эта калейдоскопичность нашей психики? Почему мы не всегда одинаковы? Неужели мы просто набор масок, которые меняем в зависимости от аудитории? Или это разные грани нашей личности, которые проявляются в разных обстоятельствах? И самое главное — можем ли мы как-то влиять на эти переключения, управлять своим состоянием более осознанно?

На эти вопросы и дает ответы Транзактный Анализ (ТА), психологическая теория и метод психотерапии, разработанный Эриком Берном. ТА предлагает элегантную, стройную и удивительно практичную модель для понимания структуры личности и механизмов человеческого взаимодействия. И начинается это понимание с концепции эго-состояний. Это тот ключ, который открывает дверь к расшифровке нашего внутреннего мира и поведения.

1.2. Что Такое Эго-состояние? Записи Нашего Опыта

Эрик Берн был не только психиатром и психотерапевтом, но и очень проницательным наблюдателем за человеческой природой. Он заметил, что люди в процессе жизни и общения постоянно демонстрируют явные изменения в своем состоянии. Меняется не только их настроение, но и весь комплекс проявлений: выражение лица, словарный запас, интонации, жесты, осанка, а главное — образ мыслей и способ восприятия реальности. Причем эти изменения не хаотичны, а складываются в определенные, повторяющиеся и внутренне согласованные паттерны.

Именно эти целостные паттерны — системы мыслей, чувств и сопутствующего им поведения — Берн и назвал эго-состояниями.

В своей посмертной крупной работе «What Do You Say After You Say Hello?» Берн дал следующее, ставшее классическим, определение:

«Основной интерес транзактного анализа заключается в изучении эго-состояний, которые представляют собой последовательные (или целостные) системы мыслей и чувств, проявляющиеся в соответствующих паттернах поведения.»

Давайте разберем это определение подробнее.

• Эго-состояние — это не какая-то часть мозга или души в физическом смысле, а определенный режим функционирования нашей психики в данный момент. Это то, как мы воспринимаем, думаем, чувствуем и действуем прямо сейчас.

· Последовательные (целостные) системы мыслей и чувств: Это означает, что внутри каждого эго-состояния наши мысли и чувства взаимосвязаны и логичны в рамках именно этого состояния. Например, в состоянии страха мысли будут о возможной угрозе, а в состоянии радости — о приятных событиях. Это не случайный набор мыслей и эмоций, а именно система.

· Проявляющиеся в соответствующих паттернах поведения: Внутреннее состояние (мысли и чувства) неразрывно связано с внешним поведением. Каждому эго-состоянию соответствует свой узнаваемый набор слов, интонаций, жестов, мимики, поз. По этим внешним проявлениям мы и можем диагностировать (с определенной долей вероятности), в каком эго-состоянии находится человек.

Берн подчеркивал, что эго-состояния — это не теоретические абстракции, а феноменологическая реальность. Это то, что каждый человек может наблюдать и переживать непосредственно. Он настаивал, что эго-состояния имеют под собой реальную основу — это «записи» нашего прошлого опыта, хранящиеся в нашей памяти.

Представьте, что наш мозг с самого рождения работает как сверхчувствительный видеорегистратор, который фиксирует абсолютно все:

1. Внешние события: Все, что происходит вокруг нас и что мы воспринимаем органами чувств. Особенно важны события, связанные со взаимодействием со значимыми людьми (прежде всего, родителями) — их слова, действия, выражения лиц, интонации.

2. Внутренние реакции: То, как мы сами переживаем эти внешние события — наши эмоции, телесные ощущения, возникающие мысли, интуитивные оценки, принятые решения (часто неосознанно).

Берн предполагал, что эти записи (внешнее событие + внутренняя реакция) сохраняются в нашей памяти в первозданном виде. И в любой момент настоящего, если возникает ситуация, которая чем-то напоминает ту прошлую ситуацию (выступает как триггер), соответствующая запись может активироваться.

Когда это происходит, мы как бы переносимся в прошлое и начинаем мыслить, чувствовать и вести себя так, как мы это делали тогда, в момент записи. Это и есть переход в определенное эго-состояние. Мы не просто вспоминаем прошлое, мы его заново переживаем и воспроизводим в настоящем.

• Пример: Представьте, что в детстве вас сильно напугала большая собака. Записался целый комплекс: визуальный образ собаки (внешнее событие) + чувство ужаса, учащенное сердцебиение, желание убежать, мысль «Собаки — это страшно!» (внутренняя реакция). Теперь, будучи взрослым, вы идете по улице и видите похожую собаку (триггер). Мгновенно активируется старая запись. Вы можете почувствовать тот же детский ужас, сердце заколотится, возникнет импульс перейти на другую сторону улицы, а в голове пронесется мысль: «Опасно!». В этот момент вы перешли в эго-состояние, хранящее тот детский опыт страха. Ваш разум (то, что мы назовем Взрослым) может говорить вам, что собака на поводке, с хозяином и вообще выглядит дружелюбно, но ваше тело и эмоции реагируют «из прошлого».

Именно анализируя эти «записи» и способы их активации, Берн выделил три универсальных типа эго-состояний, из которых, как из кирпичиков, строится наша личность: Родитель, Взрослый и Дитя.

Но прежде чем мы подробно рассмотрим эти три состояния, необходимо усвоить еще один важнейший принцип Транзактного Анализа — принцип ОКейности.

1.3. Философские Камни ТА: ОКейность как Фундамент

Транзактный Анализ — это не просто набор техник и моделей. В его основе лежит глубокая гуманистическая философия, без принятия которой невозможно по-настоящему понять и эффективно использовать этот метод. Центральное место в этой философии занимает концепция ОКейности (OK-ness).

Что же это такое? На первый взгляд, слово «ОКейность» может показаться слишком разговорным для научной теории. Но за ним стоит фундаментальное утверждение о природе человека, которое можно выразить и более формально: признание изначальной, безусловной ценности и полноценности каждой человеческой личности.

Клод Штайнер — классик ТА и соратник Эрика Берна постулировал:

Каждый человек рождается ОКей.

(Это означает, что каждый из нас изначально, по праву своего существования, является хорошим, ценным, значимым и достойным уважения).

Эта базовая, врожденная ОКейность не зависит ни от каких внешних или внутренних факторов:

· Она не зависит от нашего поведения: Мы можем ошибаться, вести себя неконструктивно, причинять боль себе или другим, но это не делает нас «не ОК» по своей сути. Наши поступки могут быть «не ОК», но наша внутренняя сущность остается ОКейной. Это разделение человека и его поведения — ключевой момент.

· Она не зависит от наших достижений: Наша ценность не определяется нашими успехами, оценками, должностями, богатством или их отсутствием.

· Она не зависит от наших характеристик: Пол, возраст, раса, национальность, здоровье, внешность, интеллект, образование — ничто из этого не влияет на нашу базовую ОКейность.

· Она не зависит от наших мыслей и чувств: Мы можем испытывать «плохие» мысли или «негативные» эмоции, но это не отменяет нашей фундаментальной ценности.

· Она не зависит от мнения других: Даже если весь мир считает нас «не ОК», наша внутренняя ОКейность остается неизменной (хотя нам может быть трудно ее почувствовать).

Принятие этой идеи — безусловное признание ценности себя и других — является отправной точкой для здорового психологического функционирования и конструктивных отношений.

На основе этой идеи ТА выделяет четыре экзистенциальные (жизненные) позиции, описывающие глубинное восприятие человеком себя и других:

1. Я ОК — Ты ОК (+/+): Здоровая позиция. «Я ценен, и ты ценен». Это позиция взаимного уважения, доверия, открытости к сотрудничеству и близости. Люди в этой позиции способны решать проблемы конструктивно, брать на себя ответственность, строить здоровые отношения. Это цель психологической работы в ТА.

2. Я ОК — Ты не ОК (+/-): Позиция превосходства (высокомерная). «Со мной все в порядке, а вот с тобой/с ними — нет». Склонность к критике, обвинениям, обесцениванию, контролю над другими. Часто формируется у детей, которых чрезмерно хвалили в ущерб другим или которые пережили предательство.

3. Я не ОК — Ты ОК (-/+): Позиция самоуничижения (депрессивная). «Со мной что-то не так, а вот ты/они — лучше». Склонность к чувству вины, стыда, зависимости, подчинению, избеганию ответственности, поиску одобрения. Часто формируется у детей, которых много критиковали, сравнивали с другими не в их пользу.

4. Я не ОК — Ты не ОК (-/-): Позиция безнадежности (тщетности). «И со мной все плохо, и с тобой/с ними, и с миром вообще». Ощущение бессмысленности, апатия, отчаяние, цинизм, возможны деструктивные тенденции. Самая тяжелая позиция, часто связанная с ранними травмами или отвержением.

Клод Штайнер в своей книге «Сценарии жизни людей» (Claude Steiner, «Scripts People Live: transactional analysis of life scripts»), цитирует Эрика Берна — «люди рождаются принцами и принцессами, пока родители не превратят их в лягушек» (People are born princes and princesses until their parents make them into frogs), и указывает, что ребенок рождается в позиции +/+, с ощущением своей ОКейности и ОКейности мира (особенно матери). Согласно Штайнеру, все дети начинают с позиции «Я — ОК, Ты — ОК» и меняют эту позицию только тогда, когда что-то нарушает их гармоничные отношения с матерью. Т.е. в процессе роста и взросления, сталкиваясь с болью, критикой, непониманием, условиями любви («Я буду тебя любить, если ты будешь хорошим»), ребенок может принять раннее экзистенциальное решение перейти в одну из «не-ОК» позиций (-/+, +/-, -/-). Это решение, часто неосознанное, становится основой его жизненного сценария — бессознательного плана жизни, который человек затем стремится реализовать.

Почему принцип ОКейности так важен при изучении эго-состояний?

1. Он задает рамку восприятия: Когда мы будем анализировать различные эго-состояния, особенно те их проявления, которые кажутся нам «негативными» (например, Критикующий Родитель или Бунтующее Дитя), важно помнить: это всего лишь проявления, основанные на прошлом опыте или усвоенных стратегиях. Они не означают, что сам человек «плохой» или «не ОК». Это позволяет подходить к анализу без осуждения, с исследовательским интересом.

2. Он создает возможность для роста: Только признавая свою базовую ОКейность, человек обретает внутреннее разрешение и ресурсы для того, чтобы посмотреть на свои неэффективные паттерны (записанные в Родителе или Дитя) и начать их менять, опираясь на своего Взрослого. Работа над собой из позиции «Я не ОК» крайне затруднительна и часто контрпродуктивна.

3. Он определяет профессиональную этику: Для коуча или терапевта, использующего ТА, позиция «Я ОК — Ты ОК» является основой основ. Это безусловное принятие клиента, вера в его потенциал, уважение к его личности, что создает безопасное пространство для совместной работы. Коуч помогает клиенту самому обнаружить свою ОКейность.

Поэтому, приступая к изучению трех эго-состояний, давайте договоримся всегда помнить об этом фундаменте: Я ОК — Ты ОК. Это позволит нам использовать знания ТА конструктивно, с уважением к себе и другим.

А теперь — к структуре личности!

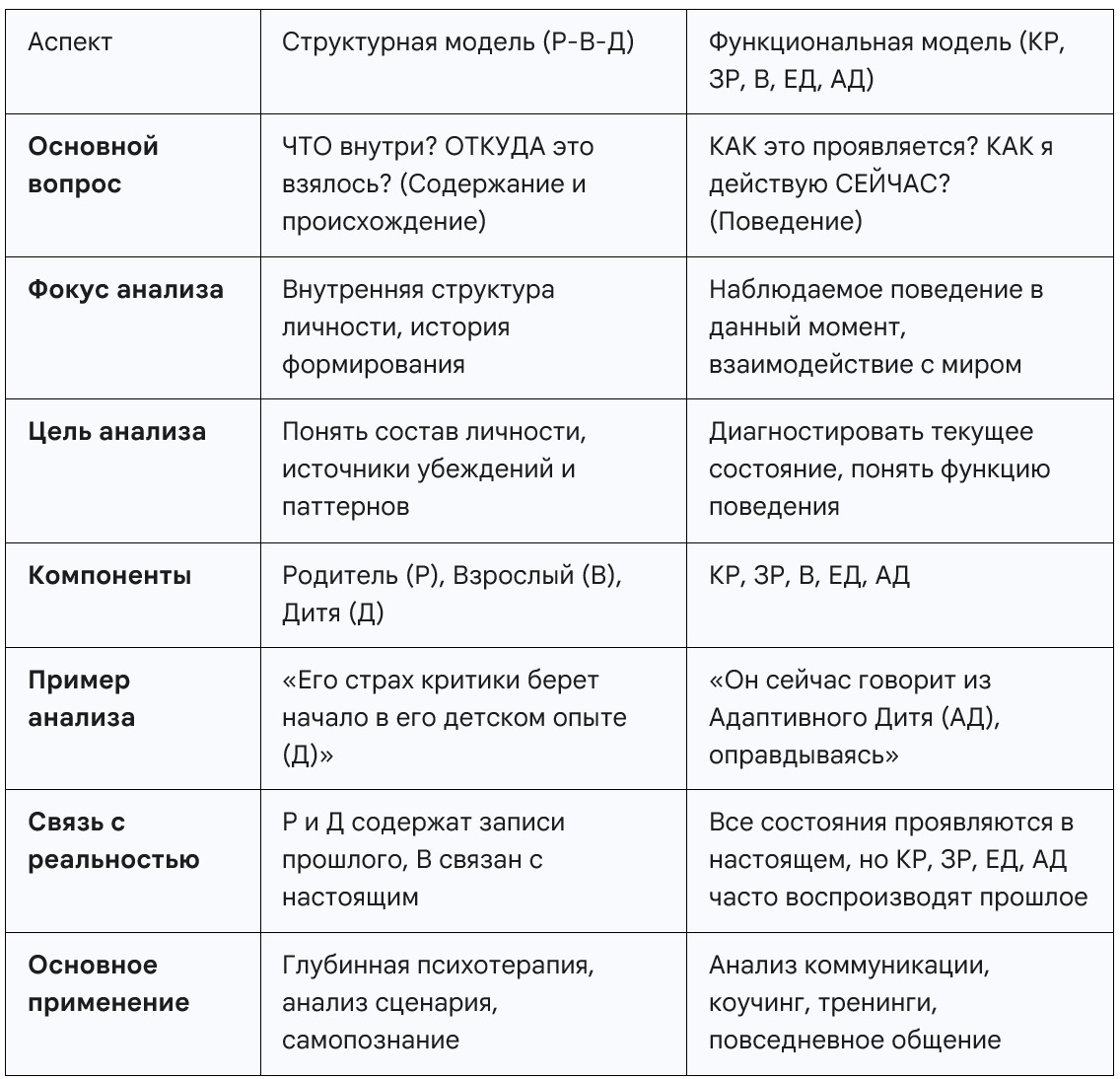

1.4. Структурная Модель Эго-состояний (Первого Порядка): Три «Я» Внутри Нас (Р-В-Д)

Итак, Эрик Берн предложил рассматривать личность человека как структуру, состоящую из трех различных, но взаимосвязанных эго-состояний: Родителя (Р), Взрослого (В) и Дитя (Д). Эта первая модель называется структурной, потому что она описывает состав нашей психики, ее основные компоненты и, что очень важно, их происхождение — откуда они взялись и какое содержание они несут. Она отвечает на вопрос: «Из чего я состою?»

Представьте, что наша личность — это дом. Структурная модель описывает три основных этажа этого дома:

· Этаж «Родитель» (Р): Здесь хранятся «записи», скопированные у наших родителей и других авторитетных фигур.

· Этаж «Взрослый» (В): Это наш «кабинет», где мы анализируем текущую ситуацию и принимаем решения.

· Этаж «Дитя» (Д): Это наша «детская комната», полная воспоминаний, чувств и потребностей из нашего детства.

Давайте поднимемся на каждый этаж и рассмотрим его подробнее.

1.4.1. Эго-состояние Родителя (Р): «Внутренний Магнитофон» Правил и Предписаний

· Что это? Эго-состояние Родителя (Р) — это та часть нашей личности, которая содержит совокупность мыслей, чувств, установок и паттернов поведения, которые мы некритически усвоили («записали») в детстве, наблюдая за нашими родителями или другими людьми, выполнявшими родительские функции (бабушки, дедушки, воспитатели, учителя и т.д.). Это как внутренняя библиотека, заполненная книгами, написанными не нами, а скопированными у тех, кто был для нас авторитетом в первые годы жизни (примерно до 6—8 лет). Берн называл это «экстеропсихе» (от греч. extero — внешний) — часть психики, обращенная вовне и сформированная внешними влияниями. Родитель — это усвоенная извне, «наученная» концепция жизни.

· Как формируется? В основном через имитацию и прямое научение. Ребенок, как губка, впитывает то, что видит и слышит от значимых взрослых:

o Копирует поведение: Как мама заботится, как папа решает проблемы, как бабушка реагирует на стресс, как дедушка шутит.

o Усваивает вербальные сообщения: Прямые указания («Делай так!», «Так нельзя!»), правила («Нужно уважать старших»), запреты («Не плачь!»), оценки («Хорошо/Плохо»), ценности («Главное — семья»), поговорки, лозунги.

o Воспринимает невербальные сигналы: Интонации, жесты, мимику, которые часто несут не меньше информации, чем слова.

Важно помнить, что ребенок в раннем возрасте не способен критически оценивать поступающую от родителей информацию. Родители для него — источник выживания и истины. Поэтому он «записывает» все подряд — и полезное, и вредное, и рациональное, и иррациональное.

· Что «внутри» Родителя? Содержание Родителя огромно и включает:

o Правила и нормы: Как надо себя вести, что можно, что нельзя.

o Ценности и мораль: Что такое хорошо и что такое плохо.

o Традиции: Семейные, культуральные, религиозные.

o Модели поведения: Как заботиться, контролировать, критиковать, поддерживать.

o Предрассудки и стереотипы: Усвоенные без проверки суждения.

o Записанные чувства: Характерные родительские эмоциональные реакции (тревога, гнев, вина, радость по определенным поводам).

Наш Родитель может содержать как заботливые, поддерживающие аспекты («Ты сможешь!», «Я люблю тебя»), так и критикующие, ограничивающие послания («У тебя ничего не получится», «Ты должен быть идеальным», «Не доверяй никому»).

· Проявление (структурный аспект): Когда мы говорим о структурном Родителе, мы имеем в виду активацию этого внутреннего содержания, которое влияет на наши мысли и чувства. Например, вы слышите внутри себя голос мамы, говорящий: «Надень шапку!», или чувствуете необъяснимую вину за то, что «недостаточно старались», как требовал отец. Это работает ваш Р.

1.4.2. Эго-состояние Взрослого (В): Наш Внутренний Компьютер

· Что это? Эго-состояние Взрослого (В) — это часть нашей личности, отвечающая за объективное восприятие и анализ текущей реальности. Взрослый функционирует как рациональный, логический центр, который собирает информацию (из внешнего мира через органы чувств, а также из наших внутренних состояний Р и Д), обрабатывает ее без искажений, проверяет на достоверность, оценивает альтернативы и принимает решения на основе фактов и логики, а не под влиянием родительских предписаний или детских эмоций. Берн называл Взрослого «неопсихе» (от греч. neo — новый) — часть психики, связанная с обработкой новой, текущей информации. Взрослый — это наша «осмысленная» концепция жизни.

· Как формируется? Взрослый начинает развиваться позже, чем Р и Д, когда ребенок обретает способность самостоятельно передвигаться, исследовать мир, манипулировать объектами и, главное, проверять информацию на собственном опыте. Он начинает сравнивать то, что говорят родители (Р), с тем, что он сам видит и чувствует (Д), и с объективной реальностью. Этот процесс тестирования реальности и формирования собственных, проверенных знаний и навыков продолжается всю жизнь. Каждый раз, когда мы учимся чему-то новому, решаем проблему, анализируем ситуацию, мы развиваем своего Взрослого.

· Что «внутри» Взрослого? Взрослый — это не столько хранилище записей, сколько набор когнитивных функций:

— Сбор и обработка информации.

— Логическое мышление, анализ, синтез.

— Тестирование реальности (отделение фактов от мнений).

— Оценка вероятностей и рисков.

— Постановка целей и планирование.

— Поиск и оценка альтернатив.

— Принятие взвешенных решений.

— Адаптация к изменениям.

Взрослый оперирует вопросами: «Что? Где? Когда? Кто? Почему? Как? Каковы факты? Какие варианты? Каковы последствия?».

· Проявление (структурный аспект): Когда мы используем Взрослого, мы внутренне сосредоточены на объективном анализе. Вы сравниваете условия разных кредитов, планируете бюджет, читаете инструкцию к новой технике, спокойно выслушиваете аргументы оппонента, ищете причину неисправности — во всех этих случаях активен ваш В. Это состояние осознанности и рациональности.

1.4.3. Эго-состояние Дитя (Д): Источник Чувств, Потребностей и Творчества

· Что это? Эго-состояние Дитя (Д) — это часть личности, которая хранит записи наших внутренних переживаний и реакций из детства. Это весь спектр наших чувств, потребностей, ощущений, интуитивных догадок, творческих порывов и способов поведения, какими они были, когда мы были детьми. Если Родитель — это запись того, как к нам относились, то Дитя — это запись того, как мы на это реагировали и что при этом чувствовали. Берн называл Дитя «археопсихе» (от греч. archaio — древний) — наиболее древняя часть психики, связанная с прошлым опытом. Дитя — это наша «прочувствованная» концепция жизни.

· Как формируется? С самого рождения ребенок испытывает чувства (удовольствие, боль, страх, гнев, радость), имеет потребности (в пище, безопасности, любви, стимуляции) и реагирует на мир спонтанно и непосредственно. Весь этот ранний эмоциональный и поведенческий опыт записывается. Позже ребенок учится адаптироваться к требованиям родителей и социума, вырабатывая определенные стратегии поведения, чтобы получать одобрение и избегать наказания. Эти адаптации также становятся частью эго-состояния Дитя. Кроме того, именно в детстве мы принимаем фундаментальные решения о себе и мире, которые ложатся в основу нашего жизненного сценария.

· Что «внутри» Дитя? Содержание Дитя чрезвычайно богато:

— Чувства: Радость, гнев, печаль, страх, вина, стыд, любопытство, восторг, обида — весь спектр эмоций в их «детском», непосредственном проявлении.

— Потребности: Базовые физиологические и психологические нужды. «Хочу!», «Не буду!», «Мне нужно!».

— Ощущения: Записи телесных переживаний из детства.

— Спонтанность и Творчество: Игра, фантазия, юмор, интуиция, креативность.

— Адаптации: Усвоенные способы приспособления (быть послушным, бунтовать, угождать, уходить в себя).

— Ранние Решения и Сценарий: Глубинные убеждения о себе, других и мире.

· Проявление (структурный аспект): Когда активно Дитя, мы переживаем чувства и импульсы из прошлого. Вы чувствуете внезапную радость от простой мелочи, или необъяснимый страх перед авторитетом, или упрямое желание настоять на своем, или творческое вдохновение — это «голос» вашего внутреннего Дитя. Это источник нашей жизненной силы, эмоций и интуиции.

1.4.4. Важность Баланса: Почему Все Три Состояния Нужны?

Ключевая идея структурной модели заключается в том, что все три эго-состояния — Родитель, Взрослый и Дитя — являются неотъемлемыми, нормальными и необходимыми частями здоровой личности. Каждое из них выполняет свои важные функции:

· Родитель дает нам структуру, правила, ценности, модели заботы.

· Взрослый обеспечивает связь с реальностью, логику, осознанность, принятие решений.

· Дитя дает нам энергию, эмоции, творчество, спонтанность, способность радоваться и любить.

Проблемы возникают не из-за наличия этих состояний, а из-за дисбаланса между ними, их т.н. загрязнения (когда одно состояние вторгается в другое) или исключения (когда одно или два состояния блокируются), или неадекватного использования (когда состояние активируется не к месту).

(Подробнее о загрязнениях и исключениях мы поговорим в Главе 9, которая будет посвящена, в том числе, патологии структуры эго-состояний. Сейчас важно запомнить, что все три состояния нужны и ценны).

Цель психологической зрелости и эффективности — не избавиться от Родителя или Дитя, а достичь гармоничного баланса и сотрудничества между всеми тремя состояниями под осознанным руководством Взрослого. Сильный, «чистый» (незагрязненный) Взрослый способен анализировать реальность, учитывать информацию из Родителя (полезные правила, ценности) и Дитя (чувства, потребности, интуицию) и выбирать наиболее адекватное поведение в каждой конкретной ситуации.

Понимание структуры Р-В-Д — это первый шаг. Теперь давайте посмотрим, как эти внутренние структуры проявляются в нашем наблюдаемом поведении. Переходим к функциональной модели.

1.5. Функциональная Модель Эго-состояний: Как Мы Действуем «Здесь и Сейчас» (КР, ЗР, В, ЕД, АД)

Итак, мы с вами разобрались со структурой нашей личности, с тремя фундаментальными «этажами» нашего внутреннего дома — Родителем (Р), Взрослым (В) и Дитя (Д). Мы поняли, откуда они берутся и какое уникальное содержание хранят. Но знание внутреннего устройства — это только половина дела. Не менее важно понимать, как эти внутренние структуры проявляются в нашей повседневной жизни, в нашем реальном, наблюдаемом поведении — в том, что мы говорим, как мы это делаем, какие жесты используем, как взаимодействуем с другими людьми.

Именно для описания этих внешних проявлений эго-состояний «здесь и сейчас» в Транзактном Анализе используется функциональная модель эго-состояний. Она отвечает на вопросы: «Как я использую свои внутренние состояния?», «Как это выглядит со стороны?», «Какую функцию выполняет мое поведение в данный момент?»

Если структурная модель — это «анатомия» личности, то функциональная модель — это ее «физиология», описание того, как эта структура функционирует в реальном времени.

Эта модель особенно важна для практики — для коучинга, психотерапии, менеджмента, да и просто для повседневного общения. Почему? Потому что она дает нам инструменты для диагностики эго-состояния (своего или собеседника) непосредственно в процессе взаимодействия, основываясь на наблюдаемых признаках. А понимая, из какого состояния действует человек, мы можем более осознанно выбирать свою реакцию и строить коммуникацию эффективнее.

Функциональная модель детализирует проявления Родительского и Детского эго-состояний, выделяя в них подтипы, отражающие разные способы их функционирования вовне. Взрослое эго-состояние (В) в этой модели обычно рассматривается как единое целое, так как его основная функция — объективная обработка информации «здесь и сейчас» — не имеет таких ярко выраженных поведенческих подтипов, как у Родителя и Дитя.

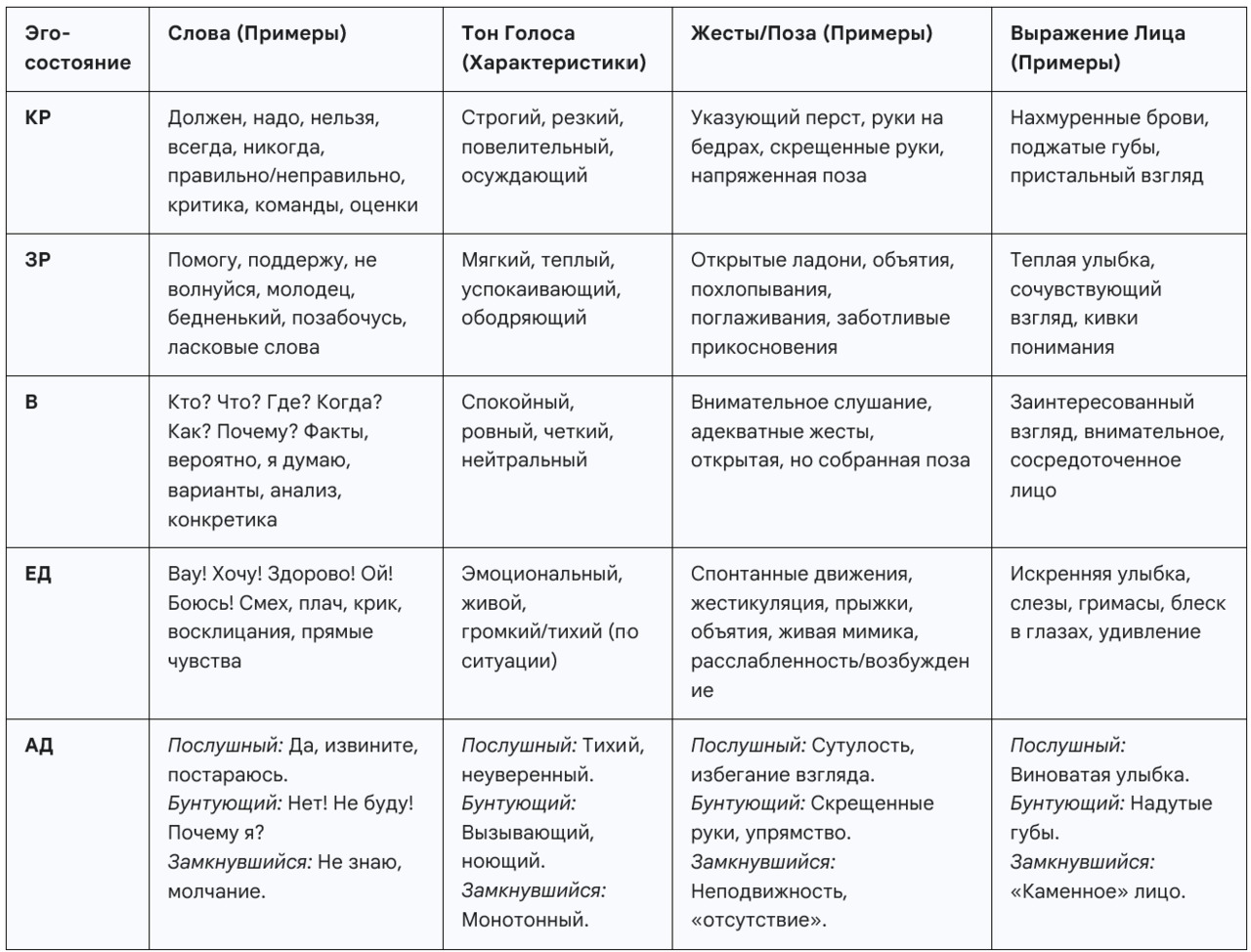

Таким образом, функциональная модель выделяет пять основных наблюдаемых поведенческих режимов:

1. Контролирующий Родитель (КР) (иногда также упоминается как Критикующий Родитель или Структурирующий Родитель)

2. Заботливый Родитель (ЗР) (иногда также упоминается как Воспитывающий Родитель — ВР или Питающий Родитель — ПР)

3. Взрослый (В)

4. Естественное Дитя (ЕД) (иногда также — Свободное Дитя СД)

5. Адаптивное Дитя (АД) (иногда также — Приспосабливающееся Дитя)

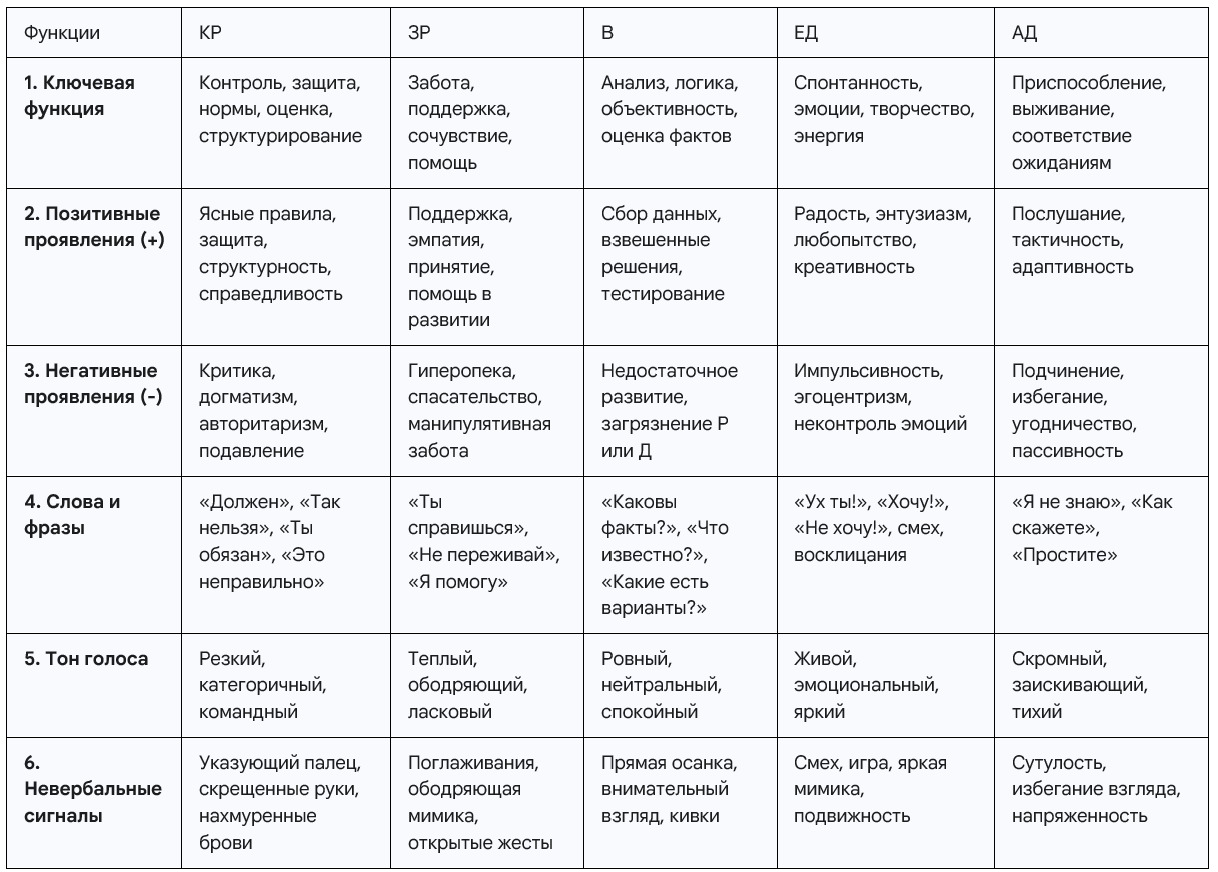

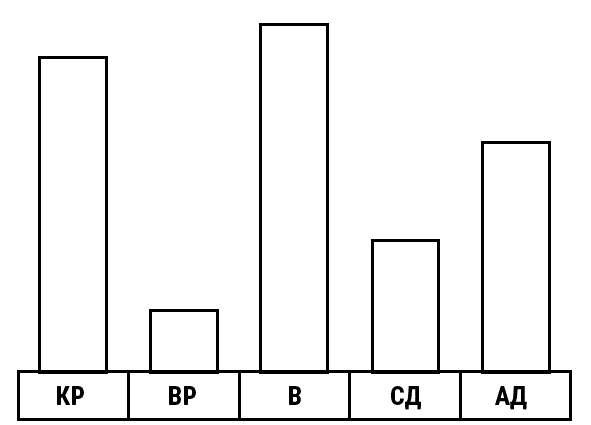

Прежде чем мы погрузимся в детальное описание каждого из этих пяти состояний, давайте еще раз вспомним принцип ОКейности. Важно понимать, что каждое из этих пяти функциональных состояний само по себе является нормальной и необходимой частью нашего поведенческого репертуара. Проблемы возникают не из-за наличия КР или АД, а из-за их негативных проявлений или неадекватного использования (активации не к месту или чрезмерной фиксации в одном состоянии). У каждого из этих состояний (кроме Взрослого, который считается нейтральным по своей сути) есть свои позитивные (+), конструктивные аспекты и негативные (-), деструктивные или неэффективные аспекты. Наша задача — научиться распознавать их все и осознанно использовать позитивные стороны, минимизируя негативные.

Итак, давайте подробно разберем каждое из этих пяти функциональных состояний. Мы рассмотрим их ключевые функции, структурные истоки, позитивные и негативные проявления, характерные поведенческие индикаторы (слова, тон, невербалику) и приведем множество примеров из разных сфер жизни.

1.5.1. Контролирующий Родитель (КР): Хранитель Правил и Границ

В ранних работах Эрика Берна чаще использовался термин «Критикующий Родитель». Впоследствии, чтобы подчеркнуть как негативные (критика, давление), так и позитивные (защита, установление правил) функции этого эго-состояния, в ТА-сообществе стали чаще использовать более нейтральные термины «Контролирующий» или «Структурирующий» Родитель. В данной книге эти термины будут использоваться как взаимодополняющие для описания всего спектра проявлений этой функции

· Ключевая функция: Основная задача Контролирующего Родителя — устанавливать правила, нормы, стандарты, границы; давать оценки, выносить суждения; защищать ценности и убеждения; структурировать деятельность; обеспечивать порядок и безопасность через контроль. Это та часть нас, которая говорит: «Так надо!», «Так правильно!», «Это нельзя!».

· Структурный источник: Поведение из КР является воспроизведением (функциональным проявлением) тех записей из нашего структурного Родителя (Р), которые содержат модели контроля, критики, установления правил, защиты норм, скопированные нами у наших родителей и других авторитетных фигур. Мы ведем себя так, как они вели себя, когда контролировали, критиковали или устанавливали порядки.

· Позитивные (+) проявления («Строго, но справедливо»): Контролирующий Родитель в своем конструктивном проявлении абсолютно необходим и полезен.

o Защита и Безопасность: Установление четких и разумных границ для защиты себя и других, особенно тех, кто не может сам о себе позаботиться (например, детей). Пример: «Не играй на проезжей части — это опасно!», «Нужно пристегнуть ремень безопасности».

o Структурирование и Порядок: Внесение ясности в хаос, определение правил игры, установление последовательности действий, организация процесса. Пример: Руководитель четко определяет цели, задачи и критерии оценки для проекта. Учитель устанавливает правила поведения в классе.

o Отстаивание Ценностей и Принципов: Твердая защита важных моральных норм, этических принципов, справедливости. Пример: «Мы должны сдержать свое обещание», «Так поступать нечестно по отношению к коллегам».

o Конструктивная Критика (из позиции защиты стандартов): Объективное указание на ошибки или несоответствие стандартам с целью улучшения дела, а не унижения человека. Пример: «В этом отчете есть неточности в расчетах, пожалуйста, проверь еще раз», «Этот аргумент не подтвержден фактами, его нужно усилить».

o Обеспечение Стабильности: Создание предсказуемой и понятной среды, где действуют ясные правила.

· Негативные (-) проявления («Тиран и Догматик»): Когда Контролирующий Родитель используется чрезмерно, неадекватно ситуации или основывается на иррациональных родительских записях, он становится деструктивным.

o Обесценивающая Критика и Нападки: Переход на личности, унижение, сарказм, поиск виноватых, навешивание ярлыков. Пример: «Ты вечно все портишь!», «У тебя руки не из того места растут!», «Ну что еще от тебя было ожидать?!».

o Догматизм и Предвзятость: Навязывание своего мнения как единственно верного, нетерпимость к иным точкам зрения, использование жестких стереотипов и предрассудков. Пример: «Все так делают, и ты должен!», «Раньше люди были лучше!», «Я лучше знаю, как надо!».

o Чрезмерный Контроль и Подавление: Недоверие к другим, мелочная опека, удушающий контроль над взрослыми людьми, подавление инициативы и самостоятельности. Пример: Руководитель требует согласовывать каждый шаг или проверяет работу подчиненного по десять раз.

o Наказание и Обвинение: Стремление не исправить ошибку, а наказать виновного, вызвать чувство вины или стыда. Пример: Родитель лишает ребенка развлечений за малейшую провинность, не объясняя причин.

o Авторитаризм: Требование беспрекословного подчинения, игнорирование мнения других, использование власти для давления.

o Культуральный аспект (пример): В некоторых культурах, в том числе на постсоветском пространстве, исторически сложилась сильная традиция авторитарного воспитания и управления. Это может приводить к тому, что проявления КР- (критика, контроль, недоверие, требование подчинения) воспринимаются как норма или даже как признак «сильного» лидера или «строгого, но справедливого» родителя. Однако это часто ведет к подавлению инициативы (ЕД), развитию страха ошибки (АД), снижению мотивации и созданию атмосферы недоверия. Осознание этих культуральных особенностей важно для того, чтобы отличать действительно необходимое структурирование (КР+) от деструктивного контроля (КР-).

· Поведенческие индикаторы: Как распознать КР во взаимодействии?

o Слова и фразы: Часто используются обобщения («всегда», «никогда», «вечно», «все», «никто»), долженствования («должен», «обязан», «следует», «надо», «нельзя»), оценочные суждения («хорошо/плохо», «правильно/неправильно», «глупо/умно»), прямая критика, нравоучения, команды, категоричные утверждения. Примеры: «Я же тебе говорил (а)!», «Это совершенно недопустимо!», «Ты должен немедленно это сделать!», «Послушай меня внимательно…», «Бездельник!», «Это твоя обязанность!».

o Тон голоса: Часто строгий, резкий, повелительный, категоричный, осуждающий, поучающий, нетерпеливый, иногда саркастичный или снисходительный.

o Невербальные сигналы: Нахмуренные брови, поджатые губы, пристальный, осуждающий или сверлящий взгляд, указующий перст («тыканье пальцем»), руки на бедрах, скрещенные на груди руки (как барьер), напряженная, «командирская» поза, покачивание головой в знак неодобрения, цоканье языком, вздохи «праведного» негодования.

· Примеры в разных контекстах:

o Бизнес/Работа: