ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ложь и дезинформация — надежное и испытанное оружие специальных служб и тайных сообществ

«Книжный мир с его изобилием точек зрения, принуждающим мышление к выбору и критике, сделался по преимуществу достоянием лишь узких кругов… Публичная истина момента, которая лишь и имеет значение в фактическом мире действий и успехов, является сегодня продуктом прессы. Истинно то, чего желает она… Всякому позволено говорить что хочет; однако пресса также свободна выбирать, обращать ей внимание на это или нет. Она способна приговорить к смерти всякую „истину“, если не возьмет на себя сообщение ее миру — поистине жуткая цензура молчания, которая тем более всесильна, что рабская толпа читателей газет ее наличия абсолютно не замечает… Это конец демократии».

(Освальд Шпенглер, «Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории»)

В первом томе этой книги я уделил достаточно много внимания раскрытию сущности проводимых разведкой «активных мероприятий» и постарался схематично, но доступно для понимания широкой читательской аудиторией обрисовать роль наиболее известных на сегодня проводников их практического осуществления, известных под названием «агентура влияния». Давайте, однако, все же попробуем окунуться в проблему немного поглубже: понять, в частности, что лежит в основе этой специфической деятельности и оценить, насколько ощутимую пользу (или же, наоборот, вред) она приносит государству, которое его задумывает и осуществляет не в фантазиях патентованных «мэтров от конспирологии», а в условиях реальной действительности. Прежде всего, давайте посмотрим на данный вопрос с точки зрения существа самой идеи, на которой строится конкретное «активное мероприятие», в ее привязке к той основной цели, которую государство стремится достичь по отношению к своему противнику c помощью задуманного активного мероприятия. Как правило (и притом чаще всего) — это введение его в заблуждение относительно ваших истинных целей и намерений (иными словами — «дезинформирование» или «дезинформация», кому как привычнее) и своеобразное, ненавязчивое «подталкивание» противника к нужным или выгодным вам действиям.

В общедоступной справочной литературе «активные мероприятия» рассматриваются как открытые или тайные специфические операции разведывательных органов или служб, имеющие целью оказания выгодного влияния на представляющие интерес области политической жизни стран, их внешнюю политику, на решение международных проблем, на введение противника в заблуждение, на подрыв и ослабление его позиций, срыв его замыслов и достижение политических, экономических, военных и иных целей. В контрразведывательном лексиконе под «активными мероприятиями» обычно понимаются «мероприятия по созданию агентурных позиций в лагере противника и его окружении, ведению оперативных игр с противником, по дезинформированию, компрометации и разложению сил противника, выводу на территорию лиц, представляющих оперативный интерес, по добыванию разведывательной информации и т. д.».

С последним, то есть с, условно говоря, «контрразведывательным», определением я согласен не вполне. Ибо «работа по созданию агентурных позиций» в стане противника — это главная, базовая задача любой специальной службы, это самая прочная основа, самый надежный фундамент для ведения ею своей повседневной практической деятельности, без которых она просто не сможет осуществлять свою деятельность. Весь существуют же в природе так называемые безагентурные разведки государств, которые располагают всем необходимым потенциалом для организации и практического ведения работы либо непосредственно у себя или за рубежом, либо с территории «третьих стран», однако в силу каких-то особых. специфических условий проводимого данным государством политического курса его специальные службы добровольно отказываются от этого достаточно рискованного занятия, вполне довольствуясь радиоэлектронными и иными техническими средствами добычи информации, а также командами качественных, специально обученных и подготовленных аналитиков. В данном конкретном случае я хотел бы заострить внимание читателей лишь на одной специфической особенности проводимых спецслужбами «активных мероприятий»: даже если они построены на полном или частичном использовании абсолютно правдивых, проверенных и подтвержденных реальностью сведений (а это в реальных условиях тоже встречается довольно часто) всё равно в их основе лежит неправда, сиречь — ложь.

Существует в разведывательной историографии популяризаторского толка одна очень занимательная книга Е.Б.Черняка под названием «Пять столетий тайной войны». В ней проводится достаточно четкое разграничение между разведкой — получением секретной политической, военной и другой информации и контрразведкой как борьбой с неприятельскими агентами — и тайной войной, под которой подразумеваются различные виды подрывных действий, вплоть по провоцирования мятежей и организации государственных переворотов в стане врага. В этой книге приводится масса примеров т.н. секретной дипломатии, которые сегодня можно со спокойной совестью отнести к классике «активных мероприятий» разведки. На буйной и разносторонней активности признанного мастера политической интриги князя Шарля Мориса Талейрана-Перигора — известного французского взяточника-хапуги, эпископа-расстриги и «агента влияния» одновременно России и Австрии, чье имя стало нарицательным для обозначения хитрости, коварства и беспринципности в политике, я специально останавливаться не буду, читайте как о нем самом, так и о его многочисленных дипломатических «художествах» в трудах советского историка, академика Е.В.Тарле и в исторических повествованиях писателя В.С.Пикуля. В качестве характерного и очень наглядного примера удачной долговременной «активки» приведу лишь одно реальное звонкое дело из вышеуказанной книги — так называемое завещание Петра Великого, огромный взрывной потенциал которого эффективно сработал даже спустя два столетия после своего загадочного появления на свет.

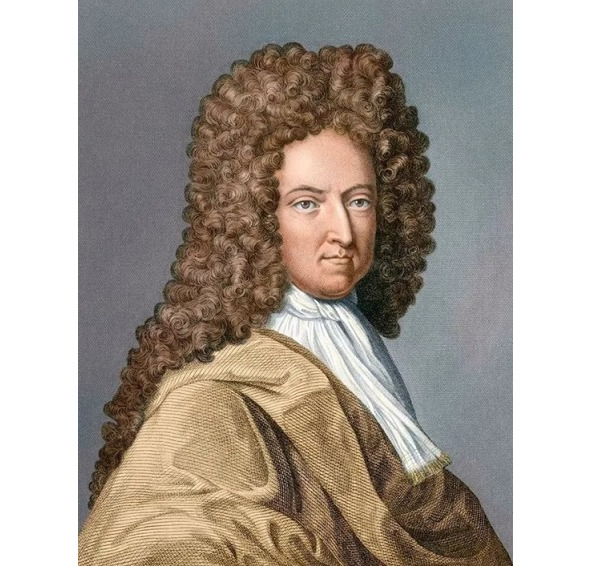

Сегодня все хорошо знают, что знаменитые писатели Бомарше и Дефо одновременно были и выдающимися разведчиками своего времени, приложив свои талантливые руки и умные головы к успешному проведению целого ряда «тайных операций». Так, в 1704 году будущий автор «Робинзона Крузо» и тайный агент «тори» начал выпускать собственную газету «Обозрение дел во Франции», которая просуществовала целых девять лет! Эта газета внешне якобы отражала интересы «вигов» (либералов, представлявших интересы британской буржуазии), а на деле финансировалась из королевской казны и служила прикрытием для проведения в жизнь политической линии английской королевы Анны Стюарт. В тот период для Англии наиболее болевой точкой была проблема растущего шотландского сепаратизма. И поэтому с 1706 по 1714 год Д. Дефо совершил 17 поездок в эту бунтующую провинцию в целях формирования там нужного королеве общественного мнения. Он даже временно перенес в столицу Шотландии Эдинбург издание своего «Обозревателя», выпуская его по 2—3 раза в неделю. Тайная деятельность Дефо не прошла бесследно, и весной 1707 года парламент двух британских провинций стал единым. Кто скажет, что это не ярчайший пример удачно проведенного активного мероприятия в интересах британской короны?

Вот как сам Даниэль Дефо характеризовал круг решаемых им задач в письме своему руководителю лорду Гарлею: «1. Быть в курсе всего, что предпринимается различными группировками против нашей унии, и постараться помешать их попыткам; 2. Беседуя со здешними жителями, а также с помощью других доступных способов склонять сознание людей в пользу единения; 3. Опровергать в печати всякие выступления, порочащие идеи союза, самих англичан, английский двор во всем, что касается того же союза; 4. Устранять всевозможные подозрения и беспокойства у людей относительно каких-то тайных происков против шотландской церкви». Это же типичная классика организации и проведения «активных мероприятий» в разведке!

А это уже выдержка из письма Дефо от 26 апреля 1718 года заместителю государственного секретаря Сантерленду: «Под видом переводчика иностранных новостей я вошел с санкции правительства в редакцию еженедельной газеты некого господина Миста с тем, чтобы держать ее под скрытым контролем, не давая ей возможности наносить какой-либо ущерб. Ни сам Мист, ни кто-либо из его сотрудников не догадывался, каково мое истинное направление… Благодаря такому же контролю, проводимому мной, и еженедельный „Дневник“ и „Дормерова почта“, а также „Политический Меркурий“, за вычетом отдельных промахов… на самом деле будут полностью обезврежены и лишены какой-либо возможности нанести ущерб правительству.»

Как он все это делал? Да очень просто. Дефо писал полемические статьи в 26 газетах и журналах самых разных направлений. Соответственно, и его статьи носили противоречивый и разнонаправленный характер. В одной газете он излагал свое мнение, в другой нападал на него, в третьей издевался над автором второй статьи, в четвертой… и т. д. вплоть до достижения требуемого результата Механизм достаточно простенький, но зато безотказный и очень эффективный в деле продвижения разного рода «активок». То-есть, с появлением средств массовой информации в любом их виде — начиная от избирательной агитационной листовки и заканчивая «высокохудожественной» телевизионной страницей какого-нибудь блогера или пранкера — мастырить «активки» стало столь же легко и просто, как печь на сковородке пирожки или блины. Вот вам в концентрированном виде весь тайный и сокровенный смысл так называемой четвертой власти СМИ, у которой обязательно, непременно наверху присутствует кто-то или что-то в образе реального хозяина — «кукловода»!

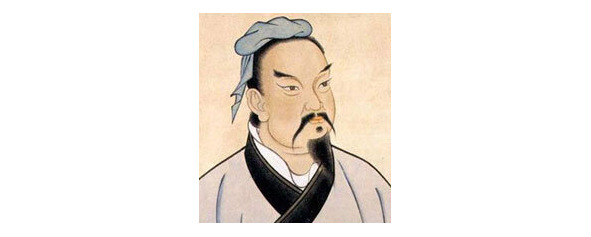

Сегодня абсолютно все «наиболее продвинутые» бытописатели славных деяний отечественной разведки считают своим священным долгом показать, помимо прочего, персональную осведомленность в знании базовых положений трактата древнекитайского стратега и мыслителя Сунь Цзы «Искусство войны». В частности, его концепции «управления врагом» (заманивать врага в подготовленные ловушки, избегать столкновений с хорошо подготовленным противником, обеспечивать неравновесное распределение имеющихся сил и их концентрацию на стратегически важном направлении, скрытый сбор любой полезной информации как о самом противнике, так и об особенностях местности, в которой он сражается, и пр.). В центре организации подобной активности у Сунь Цзы лежал следующий постулат: «Любой размер оплаты деятельности шпионов и лазутчиков обойдется значительно дешевле, чем содержание вооруженной армии, а посему нельзя жалеть денег на шпионаж и подкуп». Две принципиальные максимы, сформулированные Сунь Цзы в своем трактате: «Прибегай на войне к обману и добьешься успеха» и «Никого не следует награждать так щедро, как разведчиков. Ни с кем другим не следует хранить тайну столь же строго».

Я хорошо помню длинный историографический перечень основных научных трудов по искусству разведки, приведенный в учебнике курса «первой спецдисциплины» в Краснознаменном институте КГБ при СМ СССР. В период постижения азов разведки она действительно произвела на меня свое «положительно-воспитательное воздействие», но на сегодняшний день меня уже стали откровенно раздражать бесконечные перепевы в мемуарной литературе многими бывшими разведчиками и контрразведчиками одних и тех же достаточно банальных профессиональных баек. Вам что, уважаемые коллеги, уже и рассказать больше нечего общественно-полезного, профессионально значимого и познавательного для читателей из собственной боевой практики творческого использования техники и разнообразных приемов хотя бы тех же пресловутых «медовых ловушек»? К примеру, описанием интересных деталей организации бесчисленных подстав иностранным любителям «сладких блюд» балерин из кордебалетов Большого или Кировского театра, коль скоро вас уж так неудержимо тянет в сотый раз пересказывать в своих книгах героическую судьбу ветхозаветной «разведчицы-проститутки» Раав или филимистянской предательницы Далилы, вероломно остригшей волосы у силача Самсона?

Специалистам хорошо известна обширная монография бельгийского историка Анны Морелли вод названием «Элементарные принципы военной пропаганды», опубликованной ею в 2001 году. В этом исследовании со ссылкой на фундаментальный труд англичанина Артура Понсонби «Ложь во время войны», на политический памфлет француза Жоржа Демарсьяля «Война 1914 года. Как проходила мобилизация сознания», на его же брошюру «Ответственные за войну, патриотизм и правда» в систематизированном виде приводятся десять основных заповедей ведения пропаганды во время войны. Каковы эти принципы? Давайте перечислим их и слегка поразмыслим над прочитанным.

«- Мы не хотим войны, мы только защищаемся;

— Наш противник несет полную ответственность за эту войну;

— Лидер нашего противника изначально зол и похож на дьявола;

— Мы защищаем благородное дело, а не свои особые интересы;

— Враг целенаправленно совершает зверства; если мы совершаем ошибки, то это происходит без умысла;

— Враг использует запрещенное оружие;

— Наши потери малы, потери противника значительны;

— Наше дело поддерживают признанные интеллектуалы и художники;

— Наше дело свято;

— Тот, кто ставит под сомнение нашу пропаганду, помогает врагу и является предателем».

Критики, отмечая несомненные достоинства монографии А. Морелли, совершенно справедливо указывают на целый ряд недостатков и упущений. Так, автора не без оснований упрекают в полном отсутствии в данном труде исследования механизмов воздействия провозглашаемых пропагандой принципов на общественное и личное сознание граждан через СМИ, на преследование СМИ собственных политических или коммерческих интересов в ходе их практической реализации, на сознательном или неосознанном злоупотреблении ими доверчивостью и добропорядочностью собственных сограждан.

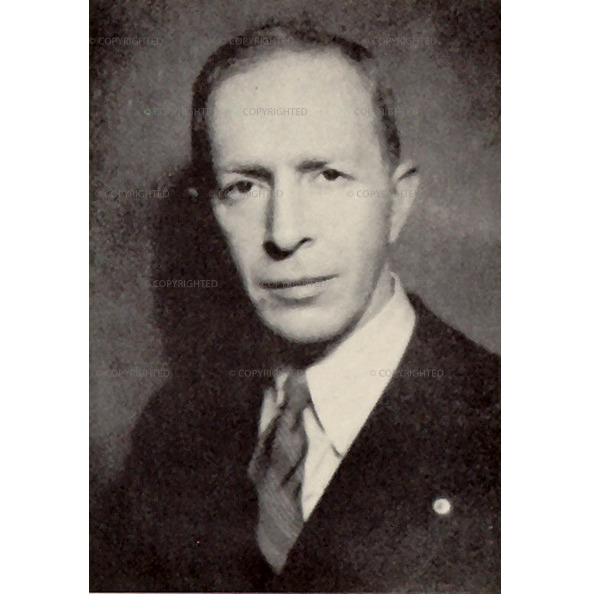

Есть, однако, гораздо более серьезный, на мой взгляд, научный труд под названием «Размышления о лжи» по тематике массированного, причем абсолютно осознанного и целенаправленного, задействования методик лжи и обмана как в условиях осложненной военно-политической обстановки, так и в обычной, «нормальной» общественно-политической жизни. Впервые эти размышления были опубликованы на французском языке в Нью-Йорке, в первом номере журнала «Ренессанс» — ежеквартальном выпуске французской «Свободной школы высших исследований» («École libre des Hautеs Études») за январь-март 1943 года. Затем, в июне 1945 года, то есть уже после Победы над фашизмом и национал-социализмом, они вновь появились в свет. На сей раз уже на английском языке в журнале Американского еврейского комитета «Современная еврейская летопись» под названием «Политическая функция современной лжи», что, как представляется, гораздо более точно и более емко отражает смысловую и тематическую направленность данной публикации. С чисто формальной точки зрения статья была посвящена в основном изучению природы лжи в условия господства тоталитарных режимов, в частности, в руководимых Гитлером в Германии и Муссолини в Италии. Однако здесь не все так просто и так однозначно, как это может показаться на первый взгляд.

Автором данной статьи был наш соотечественник Александр Койре, впоследствии получивший мировую известность как историк науки, один из создателей концепции «научной революции» XVII века. Наряду с другим выходцем из России, Александром Кожевом (Кожевниковым), он был видным популяризатором идей классической немецкой философии во Франции, одним из наиболее острых социальных мыслителей, соединившим немецкую традицию спекулятивной философии с французской традицией интеллектуальной публичности. Александр Вольфович Койра (Койранский) родился в 1892 году в Таганроге в семье торговца из Одессы, еврей по национальности, его отец был главой Российского общества колониальной торговли в Ростове, занимавшегося импортом чайной, бакалейной и москательной продукции. Во время революции 1905—1907 гг. Александр активно участвовал в деятельности местной ячейки партии эсеров, подозревался в участии покушения на губернатора Ростова-на-Дону. Был арестован и пробыл несколько месяцев в заключении. В 1908 году эмигрировал вначале в Германию, затем во Францию. Во время Первой мировой войны служил во французском Иностранном легионе, сражался на Восточном фронте. С восторгом встретил февральскую революцию, но затем сбежал от большевиков во Францию, где работал в парижской «École рratique des Hautеs Études». Приведем некоторые его рассуждения по указанной теме в статье «Размышления о лжи. Элиминация фактов как форма насилия» (в редакции перевода С.С.Шолоховой и А.В.Ямпольской в «Ежегоднике феноменологической философии» за 2013 год, приведенной на философском портале «Гефтер» в сентябре 2014 года). Посмотрим более пристально на отдельные ключевые тезисы этой статьи без какого-либо стремления вступать с ними в полемику..

«Никогда не лгали так, как в наше время. Ни так нагло, ни так систематично и постоянно… Действительно, день за днем, час за часом, минута за минутой потоки лжи изливаются на мир. Речь, текст, газета, радио… весь технический прогресс поставлен на службу лжи. Современный человек — и здесь мы снова имеем в виду человека в эпоху тоталитарного режима — купается во лжи, дышит ложью, и подчинен лжи в каждый миг своей жизни… Понятие «ложь» предполагает понятие истины, противоположностью и отрицанием которой она является, так же как понятие ошибочного предполагает понятие верного… Официальные философы тоталитарных режимов отрицают ценность, присущую мысли, которая для них является не светом, а оружием. Ее цель, ее функции, говорят они нам, не в том, чтобы открывать нам реальность, т. е. то, что есть, но в том, чтобы помочь нам изменить эту реальность, преобразовать ее, ведя нас к тому, чего нет. Поэтому, как это было известно с давних пор, миф зачастую предпочтительнее науки, а риторика, адресованная чувствам, — доказательств, адресованных разуму…

Ложь выражается в словах и что всякое слово обращено к кому-то. Лгут не «в воздух» [в пространство]. Лгут — как и говорят или не говорят правду — кому-то. Но если истина действительно «кормилица души», то она прежде всего кормилица сильных душ. Для других же она может быть опасна. По меньшей мере в чистом виде. Она даже может их ранить. Необходимо ее дозировать, смягчать, прикрывать. Кроме того, необходимо учитывать последствия ее использования, учитывать, что она может принести тем, кому она будет сказана. Таким образом, нет общего морального обязательства говорить правду всем. И все не имеют права требовать этого от нас… Ложь — это оружие. Следовательно, ее использование в борьбе является законным. Было бы даже глупым не делать этого. Однако при условии использовать ее только против врагов и не оборачивать ее против друзей и союзников.

Поэтому, вообще говоря, можно лгать противнику и обманывать врага… Практически везде считается, что дезинформация допустима во время войны. Ложь не является рекомендованной в мирных отношениях. Однако (поскольку иностранец является потенциальным врагом) правдивость никогда не считалась главным качеством дипломатов. Ложь более или менее допускается в торговле: здесь также порядки навязывают нам границы, которые имеют тенденцию становиться все более и более узкими… самые строгие принципы торговли с легкостью допускают ложь, которая используется в рекламе.

Ложь остается, таким образом, допустимой и принятой. Но исключительно допустимой и принятой. В некоторых случаях. Исключением остается война, во время которой использовать ложь становится правильно и хорошо. Но что если война из состояния исключительного, эпизодического и проходящего превратилась бы в состояние постоянное и нормальное? Очевидно, что ложь из исключительного случая тоже стала бы нормальной, а социальная группа, которая видела бы и ощущала бы себя окруженной врагами, в любой момент, не колеблясь, использовала бы против них ложь. Истина для своих, ложь для других — это стало бы правилом, вошло бы в обычаи рассматриваемой группы.

Завершим разрыв между «мы» и «они». Преобразуем фактическую враждебность в неприязнь в некотором роде сущностную, фундированную в самой природе вещей. Сделаем наших врагов угрожающими и могущественными. Очевидно, что любая группа, помещенная в мир неустранимых и непримиримых противников, увидела бы пропасть между ними и собой. Пропасть, которую никакая связь, никакое социальное обязательство не могли бы преодолеть. Кажется очевидным, что для такой группы ложь — ложь для «других», разумеется, — не была бы ни просто допустимым поступком, ни даже элементарным руководством для общественного поведения, но она стала бы обязательной и превратилась бы в добродетель. А неуместная истинность, неспособность лгать, вместо того чтобы быть благородным принципом, стала бы недостатком, признаком слабости и недееспособности…

Отнимем у нашей группы возможность существовать автономно. Окунем ее целиком во враждебный мир посторонней группы, погрузим ее в центр враждебного общества, с которым она находится в ежедневном контакте: очевидно, что для рассматриваемой группы способность лгать станет тем нужнее и достоинство лжи будет тем ценнее, чем больше будет увеличиваться и возрастать интенсивность внешнего давления, напряжения между «мы» и «они», «их» неприязнь к «нам», «их» угрозы по отношению к «нам»… Исчезнуть фактически или, применяя в совершенстве технику и оружие лжи, исчезнуть в глазах других, ускользнуть от своих противников и скрыться под покровом тайны от угрозы с их стороны.

Теперь все наоборот: ложь для нашей группы, ставшей тайной группой, будет больше чем добродетелью. Она станет условием существования, ее привычным, фундаментальным и главным модусом бытия. В связи с самим фактом тайны некоторые характерные черты, присущие любой социальной группе как таковой, окажутся ярко выраженными и выходящими за любые рамки. Так, например, любое сообщество создает более или менее проницаемую и преодолимую границу между собой и другими. Любое сообщество сохраняет к своим членам привилегированное отношение, устанавливает между ними определенную степень единства, солидарности, «дружбы». Любое сообщество придает необыкновенную важность сохранению границ, отделяющих нас от «них», и, следовательно, защите символических деталей, которые в некотором роде формируют ее содержание. Любое сообщество, по крайней мере любое живое сообщество, рассматривает принадлежность к группе как привилегию и честь и видит в верности сообществу долг со стороны всех его членов. И, наконец, любое сообщество, поскольку оно укрепляется и достигает определенных размеров, предполагает определенную организацию и определенную иерархию.

Эти черты усугубляются в тайном обществе: граница, продолжая оставаться в определенных условиях преодолимой, становится непроницаемой. Доступ в сообщество превращается в необратимый акт посвящения. Солидарность превращается в страстную и исключительную преданность. Символы приобретают сакральную ценность. Верность сообществу становится высшим, иногда даже единственным долгом его членов. Что касается иерархии, становясь секретной, она также приобретает абсолютную и сакральную ценность. Дистанция между уровнями возрастает, авторитет становится безграничным, а подчинение perinde ac cadaver — правилом и нормой отношений между членами группы и ее руководителями.

И более того. Всякое тайное общество (которое может быть обществом доктрины или обществом действия), секта или заговор (впрочем, границу между этими двумя типами обществ достаточно трудно обозначить: общество, сконцентрированное на какой-либо деятельности, является или практически всегда становится обществом какой — либо доктрины), является обществом тайны или даже тайн. Мы хотим сказать, что даже в случае общества действия, как, например, гангстерская банда или кулуарный заговор, которое отнюдь не располагает какой-либо тайной или эзотерической доктриной, секреты которой оно было бы обязано охранять, скрывая их от глаз непосвященных, само существование такого сообщества оказывается неразрывно связанным с сохранением тайны и даже двойной тайны: во-первых, тайны ее существования, во-вторых, тайны ее целей и деятельности.

Из этого следует, что высший долг члена тайного общества, поступок, в котором выражается его преданность и верность этому обществу, поступок, которым утверждается и подтверждается его причастность к группе, состоит парадоксальным образом в сокрытии самого его факта. Скрывать то, что есть, и для этого изображать то, чего нет, — таков, следовательно, модус существования, который всякое тайное общество неизбежно навязывает своим членам. Скрывать то, что есть, изображать то, чего нет… Это предполагает, очевидно, не говорить (никогда) то, что думаешь, и то, во что веришь, и говорить (всегда) обратное. Фактически для любого члена тайного общества слово является лишь средством утаивать свою мысль.

Таким образом, все, что говорится, — ложно. Всякое слово, по меньшей мере всякое публично произнесенное слово, является ложью. Только то, что не говорят, или то, что по меньшей мере открывают только «своим», является или может быть истинным».

Пожалуй, достаточно цитирования труда Койре. По его твердому убеждению, «мысль, т. е. разум, различие между верным и ложным, решение и суждение — «это дело элиты, а не массы. Что касается последней, она не умеет думать. Или хотеть. Она умеет только подчиняться и верить. И она верит всему, что ей говорят. Лишь бы ей это говорили достаточно настойчиво. И только бы потворствовали ее страстям, ненависти и страхам. Таким образом, бесполезно стараться остаться по эту сторону границ правдивости: наоборот, чем больше, чем массовее, чем резче лгут, тем больше поверят и скорее последуют».

Койре вроде бы относил свои научные выводы главным образом к теории и практике тоталитарных режимов Гитлера и Муссолини, а на деле он смотрел на вещи гораздо шире, прямо связывая свои наблюдения с деятельностью любых тайных сообществ. «Свои» имеют право на истину, а «другие» — нет. Истина для своих, ложь для других — это стало бы правилом, вошло бы в обычаи рассматриваемой группы».

«Мы-они», «свои-чужаки», «друзья-недруги», «посвященные-профаны», «сакральное-профанное», «избранные-парии» — вопрос лишь в том, к какому из этих сообществ вы в данный момент времени принадлежите, если строго следовать теории Койре. «Отнимем у нашей группы возможность существовать автономно, окунем ее целиком во враждебный мир посторонней группы, погрузим ее в центр враждебного общества, с которым она находится в ежедневном контакте: очевидно, что для рассматриваемой группы способность лгать станет тем нужнее и достоинство лжи будет тем ценнее, чем больше будет увеличиваться и возрастать интенсивность внешнего давления, напряжения между «мы» и «они», «их» неприязнь к «нам», «их» угрозы по отношению к «нам» — эти рассуждения автора вас не наталкивают ни на какие мысли?

Койре далеко не случайно уделял повышенное внимание изучению поведенческих особенностей и иных важнейших элементов социологии тайных групп, тайных сообществ, сект и заговоров. В которых любое произнесенное на публику слово фактически является ложью, а истина всегда эзотерична, тщательно скрывается от окружающих и недоступна для публичного, вульгарного или профанного. Не случайно также и то, что одна из самых первых книг А. Койре носила название «Философия и национальная проблема в России начала XIX века». Она была посвящена разбору так называемой правительственной философии, концепта «духовного режима» как основы для будущего рождения знаменитой триады графа Уварова и феномена нарождавшегося славянофильства как особой вариации «консервативной утопии» в деле формирования национального самосознания русского народа. Снова на острие общественного внимания извечная «национальная проблема» в России…

Думаете. мировую известность в довоенный период А. Койре заслужил публикацией своих многочисленных очерков по истории философской мысли и исследованию влияния различных философских течений в процессах прогрессивного развития науки и техники? Ошибаетесь, он стал широко известным и весьма популярным во Франции и в Германии после выхода в свет сделанного им немецкого перевода изданных Бернхардом Швертфегером «посмертных мемуаров» Максимилиана фон Шварцкоппена — одного из ключевых персонажей т.н. дела Дрейфуса.

Сами «Записки полковника Шварцкоппена» — яркий пример осуществленного кем-то специального мероприятия — были изначально опубликована во французской газете «Л’Ёвр» («Произведение») в июне 1930 года. В них Шварцкоппен, к тому времени уже тринадцать лет покоившийся в могиле (умер в январе 1917 года в чине генерала от инфантерии), «задним числом» якобы «самолично свидетельствует», что Альфред Дрейфус, дескать, никогда не являлся ни его агентом, ни осведомителем немецкого генерального штаба!

Вся эта история мне тотчас живо напомнила эпизод с «отысканием двух набитых битком чемоданов с записками Ивана Серова». Причем в творческой обработке известного думца — журналиста А.Е.Хинштейна, в силу чего в них почему-то совершенно внезапно обнаружились очень четкие, очень ясные и вполне правдоподобные ответы на многие актуальные и наиболее злободневные проблемы именно нынешней, быстротекущей политической действительности. Естественно, изложенные авторами в духе «эти тезисы под диктовку Серова записывал его зять, известный писатель Эдуард Хруцкий». Так, к примеру, нам всем стало, наконец-то, достоверно известным, что «Валленберг, как агент американской разведки, установил связь с сотрудниками германских спецслужб, а под видом ведения переговоров о судьбе евреев на оккупированных территориях на самом деле весьма успешно действовал неофициальный канал регулярной связи между гитлеровской и американской разведками».

Попробуйте-ка отразить ту же мысль в её «чистом», незамутненном виде без какой-либо привязки к содержимому «чемодана Серова» — вы тут же, сходу, буквально незамедлительно станете самым популярным и цитируемым человеком как в Швеции, так и в Израиле, правда, с очевидным знаком «минус». «Открыли нам всем глаза», впрочем, также и на то, что Н.С.Хрущев «хотел дело Валленберга, как и ряд других, использовать для того, чтобы освободиться от некоторых (?) членов Президиума ЦК, которые представляли для него опасность» — речь совершенно очевидно шла о членах широко известной из отечественной истории «антипартийной группировки», включая гротескный персонаж по фамилии «ипримкнувшийкнимШепилов».

Почему я счел уместным провести здесь исторические параллели между посмертными «записками Шварцкоппена» и посмертными «записками Серова»? Дело в том, что жанр «документы из чемодана» (из таинственного сундука с сокровищами графа Монте-Кристо, из полусгнившего снарядного ящика на поле боя, из ячейки ограбленного злодеями банковского хранилища, из сейфа на затопленном «Титанике» и пр.) в политической авантюристике различных стран хорошо известен и достаточно широко используется до сих пор в самых различных, порой весьма забавных житейских ситуациях фантазийно — конспирологического толка. Я напомню в этой связи лишь один подобный эпизод — достаточно темную и явно намеренно приглушенную историю со знаменитым «ленинским архивом ЦК».

В декабре 2017 года, в ходе очередной дискуссии на портале РНЛ по «екатеринбургским останкам» я вступил в оживленный диалог с известным исследователем этой темы из многострадальной ныне Одессы Виктором Ивановичем Корном (Корненко). Написал ему, в частности, следующее: «Хотите, позабавлю слегка всех любителей отечественной конспирологии? В своей научной статье «Оригиналы секретных договоров — на стол!» (http://observer.materik.ru/observer/N8_2008/087_105.pdf), написанной еще в 2008 году, я писал не только об «археологах-любителях» Рябове и Авдонине, но также и о Е.Д.Стасовой, близком соратнике В.И.Ленина. Цитирую пассаж из статьи: «А ведь покоятся еще где-то в уральской земле два металлических чемодана с «секретным архивом ЦК» и ленинскими документами, о существовании которых один из руководителей Секретариата ЦК Е.Д.Стасова, будучи уже почти в девяностолетнем возрасте, почему-то сочла необходимым «предупредить» работников Института марксизма-ленинизма лишь в начале 60-х годов прошлого века. Что в этих чемоданах находится — остается лишь гадать». Совсем недавно в СМИ начали вновь активно вбрасываться публикации, что это «тайное захоронение» находится на окраине Барнаула. И опять же, в основе ведущихся «любителями» поисков лежит очередная «записка Юровского №2» (говорю образно, просто схема «вброса» примерно такая же, как и в случае с «екатеринбургскими останками»).

Существование такого архива ЦК — исторически установленный факт, подтвержденный учеными и работниками партархива. А вот дальше пошли сплошные домыслы: и по времени переправки «чемоданов» на Урал (то, что они переправлялись через Екатеринбург — тоже подтверждается сведениями из целого ряда архивных источников, в том числе и местных), и по персоналии самого «курьера». По одним данным — дело было в марте-апреле, а вот по другим — уже в ИЮЛЕ 1918 года.

Чуете, чем тут дело пахнет? Голощекиным, не иначе, и это допущение вполне возможно. Известно, что это был некий «надежный товарищ, приехавший в Москву с Урала». Называют, правда, две фамилии руководителей Алтайской парторганизации того периода, один из них был чуть ли не слушателем ленинской школы в Лонжюмо. Оба были расстреляны белогвардейцами, но шофер одного из них якобы сказал своему внуку «здесь закопали» и показал место. Внук в 60-е годы якобы упорно обивал пороги крайкома КПСС, но ему не верили и опасались подвоха. И еще точно известно, что в этом «архиве» были два типа документов: одни — материалы В.И.Ленина, другие — Я.М.Свердлова. Поскольку возня вокруг этого «чемодана» возникла именно в то же время, что и фиксация А.Н.Яковлевым «воспоминаний цареубийц», невольно напрашивается мысль, а нет ли какой-то связи между двумя этими событиями? Лично я был почти уверен, что эти «ленинские чемоданы» отроют из-под земли аккурат к 100-летию Великого Октября. Но, по-видимому, нужное время «для их отыскания» еще не пришло…».

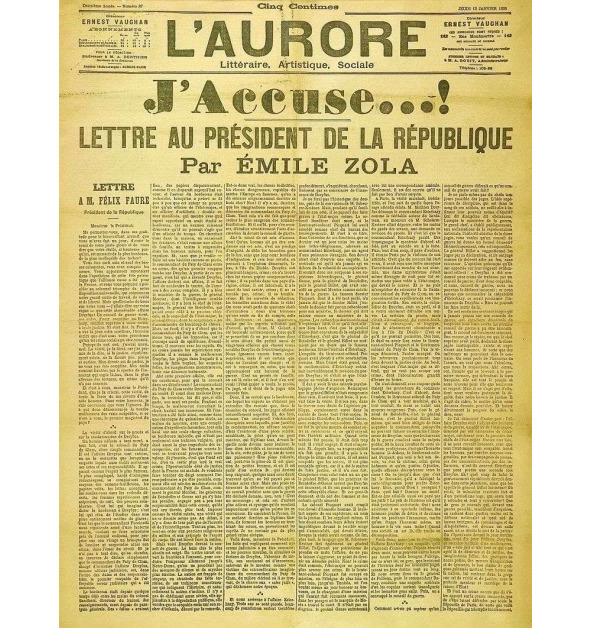

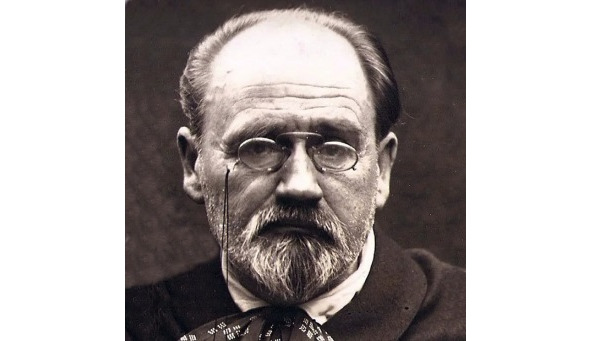

Давайте-ка вместе более пристально посмотрим на первоисточник и источник опубликованных во Франции в 1930 году «записок Шварцкоппена». Первоисточник — немецкий военный историк, сотрудник МИД Германии и Центрального управления по исследованию причин войны (Первой мировой — авт.), специалист по вопросам «жизненного пространства Германии» Бернхард Швертфегер, управляющий поместьем покойного Максимилиана фон Шварцкоппена, почему-то представляемый в современной исторической литературе в качестве его преемника на посту военного атташе Германии во Франции. Источник — парижская газета «Л’Ёвр» («L’Œuvre»), основанная в мае 1904 года (то есть, чуть-чуть позднее даты рождения газеты «Орор») журналистом Гюставом Тери — известным активистом движения «дрейфуссаров». Название выпущенного им таблоида вовсе не случайно совпадало с оглавлением 14-го тома романов из знаменитого цикла «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи». Автор этой многотомной эпопеи о семействе Ругонов — талантливый французский писатель и стойкий, убежденный антиклерикал Эмиль Золя. Именно он был автором всемирно известной статьи «Я обвиняю!», опубликованной в специально созданной в связи с «делом Дрейфуса» будущим премьер-министром Франции, уроженцем Вандеи Жоржем Бенжаменом Клемансо газете «Орор», буквально взорвавшей Францию тех времен!

Гюстав Тери — фигура явно неординарная даже по меркам тогдашнего социально-литературного измерения, поскольку он легко и играючи бросался из одной политической крайности в другую. Так, основным рекламным девизом издаваемой им газеты якобы был слоган «Дураки не читают «L’Œuvre»! На деле же, согласно утверждению писателя Льва Полякова в разделе «Европа на пути к самоубийству» из книги «История антисемитизма. Эпоха знаний», оригинал размещенного газетой рекламного объявления, относящийся к 1911 году, гласил: «Ни один еврей не подписался на «L’Œuvre».

Разницу в незаметном для порядком замыленных пропагандой глаз смещении интонации и ударения в произнесенном Л. Поляковым все же, надеюсь, почувствовали? Помимо прочего, Густав Тери также имел самое прямое и непосредственное отношение к триумфальному становлению во Франции наиболее скандальной сатирической газеты «Канар аншене» — традиционного и наиболее эффективного на протяжении целого века «сливного бачка» политических помоев, рожденных в недрах французских спецслужб. Его пресловутая «Л’Ёвр», а, тем более, известная во всем мире «Канар аншене», которая по степени скандальности является аналогом знаменитой ныне «Шарли эбдо» — всё это классические каналы для осуществления активных мероприятий с участием специальных служб самых разных стран, специалистам здесь и толковать-то более не о чем…

Я вовсе не намерен в «–тысячный» раз пережевывать общеизвестные факты из так называемого дела Дрейфуса, реально поставившего Францию на грань ожесточенной гражданской войны. Хотел бы привлечь внимание читателя лишь к двум характерным особенностям страниц этой исторической драмы, трагедии и, отчасти, даже комедии. А именно — опасности разрастания воинствующего национализма для ослабления единства страны и ожесточенного противоборства разведывательных и контрразведывательных структур внутри собственной страны. В этом противоборстве конкурирующие подразделения специальных служб преследовали порой диаметрально противоположные цели, и в силу данного обстоятельства их противостояние внешне выглядело лишь как борьба за влияние в военно-политической верхушке двух наиболее мощных политических группировок и связанных с ними тайных сообществ. Применительно к «делу Дрейфуса» — противоборства постоянно снижающегося в политическом весе союза клерикалов и иезуитов с одной стороны и крепнущей совокупной мощи стремительно растущего числа сторонников перерождающихся в политический сионизм Т. Герцля многочисленных еврейских движений типа «Ховевей Цион» при мощной финансовой поддержке «синдиката» в лице французского барона Эдмона Ротшильда, немецкого барона Мориса Хирша и английского баронета Мозеса Монтефиоре — с другой. Постараюсь наглядно показать случаи наиболее активного задействования противоборствующими сторонами испытанных методик лжи и обмана (и не только по теории Койре) как очень эффективного оружия для нанесения чувствительных ударов по своему противнику.

С политической точки зрения т.н. дело Дрейфуса совершенно очевидно явилось своеобразным «непрямым ответом» на три грандиозных общественно-политических скандала во Франции. Первые два, несшие в себе вполне реальную угрозу возникновения системного внутриполитического кризиса, следующие: попытка государственного переворота в 1989 году генерала-реваншиста Жоржа Эрнеста Буланже, якобы покончившего с собой в изгнании прямо на могиле своей любовницы на Иксельском кладбище в Брюсселе в 1891 году, и дерзкое убийство кинжалом посреди белого дня в Лионе в июне 1894 года итальянским анархистом Санте Джеронимо Казерио 5-го президента Франции Мари Франсуа Сади Карно якобы в знак протеста против казни французских террористов Огюста Вайяна и Эмиля Анри (кстати, очень показательным выглядит тот факт, что подрывника-террориста Вайяна защищал знаменитый парижский депутат, журналист и адвокат Фернан Лабори — впоследствии один из двух основных адвокатов Альфреда Дрейфуса и адвокат писателя Эмиля Золя).

Третий, наиболее громкий и наиболее резонансный — 1892—1893 гг., был связан с участием еврейского банкирского сообщества (позднее окрещенного как «синдикат») в международной коррупционной афере вокруг строительства в 1889 году Панамского канала. Вовсе не случайно, что одно из главных действующих лиц скандала — банкир Жак де Рейнак (Якоб Адольф Рейнах) внезапно покончил с собой, но перед своей смертью он передал список подкупленных аферистами депутатов Национальной ассамблеи именно Эдуарду Дрюмону, редактору газеты «Свободное слово» и будущему лидеру движения антидрейфуссаров. Племянник и зять де Рейнака Жозеф, сын банкира Хермана Рейнаха — французский политик, директор кабинета премьер-министра Л. Гамбетта и политический редактор основанного им журнала «Французская Республика», автор наиболее полного до сей поры исследования под названием «История дела Дрейфуса» в семи томах, а также научной публикации о кровавом навете во Франции 17-го века, в результате которого в Лотарингии был осужден и сожжен Рафаэль Леви. Его брат-археолог Саломон являлся видным деятелем движения дрейфуссаров, еще один брат — адвокат и историк Теодор был одним из главных защитников А. Дрейфуса, членом центрального комитета «Общества еврейских исследований», написал «Историю евреев со времен рассеяния до наших дней», а также «Краткую историю дела Дрейфуса».

Мне довелось побывать и в Эльзасе, и в Лотарингии, причем неоднократно, и в итоге у меня сложилось стойкое впечатление, что богатая железной рудой Лотарингия — это, несомненно, преимущественно Франция, причем ярко окрашенная в весьма специфические тона польского короля-изгнанника Станислава Лещинского. В то же время швейцарскоподобный Эльзас — типичная алеманская рейнская провинция, насквозь пропитанная неистребимым германским духом с тотальным этническом преобладанием именно немецкого населения. Эта территория бывшего герцогства с одноименным названием стала прямым детищем известного из истории Вестфальского мира в Тридцатилетней и Восьмидесятилетней европейских войнах. Этот мирный договор некоторые скорые на поспешные обобщения и беспочвенные аналогии отечественные «геополитики» и «политологи» сочли для себя уместным расценивать как начало зарождения «первой договорно узаконенной дипломатической системы миропорядка», наряду с общепризнанными системами Вены, Версаля и Ялты-Потсдама (а теперь еще и Беловежья…).

Это далеко не так, ибо участие в тогдашнем «геополитическом разделе Европы» приняла сравнительно небольшая часть государств континента. Те же Англия, Польша, Литва, Оттоманская Порта, Португалия, Россия, Валахия, Крымское ханство и другие страны в этом процессе никак не участвовали, а сам Вестфальский договор во многом носил характер не столько межгосударственного, сколько, скорее, межконфессионального регулирования. А знаменитый принцип «вестфальского суверенитета» (равенства прав на исключительный суверенитет над своей территорией), положенный, кстати, в основу деятельности ООН, сегодня выглядит как откровенный исторический атавизм ввиду повсеместного и злостного его нарушения.

Большинство современных исследователей делают, на мой взгляд, неоправданно смещенный упор прежде всего на этнических корнях Адольфа Дрейфуса. В то время, как в условиях очень неоднозначной исторической ситуации 90-х годов XIX века следовало бы обратить свой пытливый взор в основном в сторону понимания особенностей восприятия населением того региона, в котором он родился и вырос, своей национально-государственной идентичности. Почему акценты смещены именно в сторону этнического происхождения главного героя, долго гадать не придется — «дело Дрейфуса» это столь же вечная и нескончаемая тема, как и исторические легенды и сказания об Агасфере («Вечном Жиде»), берущие свое начало аж в 13 веке.

То, что на бульваре Распай в Париже сравнительно недавно воздвигли памятник А. Дрейфусу с очень символическим обломком офицерской шпаги в руке (ранее статуя размещалась в саду Тюильри, а копия этой статуи находится в центре внутреннего двора Музея истории и искусства иудаизма в фешенебельном особняке Сэнт-Эньян парижского квартала Марэ («Лужа», «Болото») — это неудивительно, все основные действия данного исторического события разворачивались в основном в Париже. Хотя другая копия этого же памятника — у дома №1 на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве (Израиль) — уже вполне недвусмысленно представляется публике не как акт торжества юридической справедливости, а как «символ борьбы с мировым антисемитизмом». Но зачем нужно было через сто лет, в 1998 (!) году в честь А. Дрейфуса со скандалом устанавливать мемориальную доску на здании Эколь милитэр на Марсовом поле, настойчиво пытаться похоронить его останки в Пантеоне рядом с могилой Эмиля Золя, а в 2019 году на правительственном уровне еще и всерьез рассматривать вопрос о посмертном (!) присвоении Адольфу Дрейфусу чина бригадного генерала — это уже за гранью понимания и обычного здравого смысла…

Как известно, согласно франкфуртскому мирному договору от 10 мая 1871 года за жителями Эльзаса и Лотарингии закреплялось право на сохранение французского гражданства и свободного переселения в другие регионы Франции при условии соответствующего уведомления местных властей до 1 октября 1872 года. Следует особо подчеркнуть, что 2-я статья Договора предоставляла французам из Эльзаса и Лотарингии право оптации во Францию с сохранением их недвижимого имущества! То есть, речь шла не о каких-то беженцах или вынужденных переселенцах, а о свободном выборе своего гражданства или подданства по известному житейскому принципу: «Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше». Дословно это звучало так: «Статья 2. Французские подданные, уроженцы уступаемых территорий и ныне проживающие на этой территории, которые пожелают сохранить французское гражданство, будут пользоваться до первого октября 1872 года, по предварительному заявлению о том надлежащим властям, правом перенести свое местожительство во Францию и обосноваться там, причем это право не может быть умалено законами о военной службе, в каковом случае за ними будет сохранено состояние во французском подданстве. Они будут иметь право сохранять за собой недвижимости, расположенные на территории, присоединяемой к Германии. Никакой житель уступаемых территорий не сможет подвергаться преследованию, беспокойству либо ущемлению своей личности или имущества за свои политические или военные действия во время войны».

И еще одно интересное положение этого Договора, содержится в статье 6: «Еврейские общины на территориях, расположенных к востоку от новой границы, не будут более подчинены еврейской центральной консистории, пребывающей в Париже». Тем самым ликвидировался один из наиболее важных каналов регулирования отдельных видов деятельности, прежде всего ростовщической, осуществлявшихся в тот период членами еврейских общин Франции исключительно по рекомендациям местных консисторий при условии выдачи ими гарантий честности евреев-лицензиатов, введенных Наполеоном I в 1808 году в рамках целой серии законодательных актов об эмансипации евреев в этой стране.

Знаменитые наполеоновские декреты от 17 марта 1808 года, аннулировавшие, сокращавшие размер выплат ростовщикам или предоставлявшие право на отсрочку возврата кредита в условиях 10-летнего запрета на любой вид еврейской деятельности по кредитованию касались прежде всего евреев Эльзаса, ограничивая, помимо прочего, их право на свободу миграции по стране. В одном из этих законодательных актов прямо содержалось требование, чтобы евреи служили во французской армии без какой-либо возможности обеспечить себе замену (ранее в законах о рекрутском наборе существовали системы заместительства и жеребьевки, допускавшие возможность уклонения от военной службы). После аннексии Эльзаса Германской империей многие евреи этой провинции, в том числе и семейство А. Дрейфуса, предпочли мигрировать внутрь страны, спасаясь от более жестких по отношению к ним прусских порядков Бисмарка, однако свои прочные эльзасские исторические корни по-прежнему сохраняли неприкосновенными.

Судя по всему, семейство Дрейфусов по итогам франко-прусской войны фактически разделилось на две части: по отрывочным данным, Альфред и его брат переехали из Базеля (Швейцария) во Францию, возможно вместе со своей матерью Жаннет Дрейфус (урожденной Либман), в то время как его отец — крупный фабрикант текстиля Рафаэль Дрейфус из города Мюлуз (Мюльхаузен) вместе с другими семью братьями и сестрами остались в жить Эльзасе, на границе со Швейцарией. Во всяком случае, известные обвинения в изменнических настроениях в адрес Альфреда посыпались вскоре после его поездки в Эльзас на похороны отца в декабре 1893 года.

Внимательно посмотрим на основную, центральную фабулу «дела Дрейфуса» — на содержание письменного обращения какого-то неизвестного «шпиона-инициативника» в адрес резидента германского разведки в Париже полковника Шварцкоппена. Вот полное содержание перехваченного французской контрразведкой «бордеро» (письма-описи) этого анонима. «Не имея информации о том, желаете ли Вы меня видеть, я, тем не менее, посылаю Вам, мсье, некоторую интересную информацию, а именно: 1. Заметки о гидравлическом тормозе орудия 120-го калибра и о том, как работает это оружие. 2. Заметка о „воинских формированиях прикрытия“. 3. Записка об изменениях в структуре артиллерийских формирований. 4. Записка о положении на Мадагаскаре. 5. Прилагаемое руководство по стрельбе из сборника руководства по артиллерии от 14 марта 1894 года. Последний документ чрезвычайно трудно достать, и я могу иметь его в своем распоряжении всего несколько дней. Военный министр распространил в войсках ограниченное количество экземпляров, и каждый корпус несет за них свою ответственность. Каждый офицер, у которого есть копия, обязан вернуть ее после окончания маневров. Поэтому, если из всего этого что-то Вас заинтересует и Вы возвратите мне данный материал как можно скорее, я смогу получить его в свое распоряжение. Если только Вы при этом не предпочтете, чтобы я скопировал что-то из них полностью и отправил Вам копию. Вскоре я отбываю на маневры».

Вне зависимости от персоналии истинного автора этого послания, конкретного содержания проведенных французской контрразведки оперативных мероприятий по его розыску и разоблачению, весомости или ошибочности доводов участников многочисленных графологических экспертиз и прочих деталей проведенного следствия, ясно одно: эти документы действительно были секретными, а отчет о новой французской 120-миллиметровой гаубице и, особенно, о конструкции ее гидравлического возвратного механизма (гидропневматического тормоза), равно как и закрытая документация по организационной структуре французской полевой артиллерии представляли значительный интерес для германского военного руководства. Свидетельством тому явилось письменное указание руководства немецкой разведки своему резиденту в Париже об обязательном и непременном приобретении этих документов за денежное вознаграждение. «Танцевать» необходимо все же «от печки», от содержания похищенных немцами документов, а не от особенностей национального происхождения Дрейфуса или Эстерхази.

Дрейфус имел артиллерийское образование, служил в артиллерийских частях, в 1889 году был назначен адъютантом начальника Буржского государственного арсенала — одного из четырех ведущих французских государственных военных центров (Мёдон, Шательро, Брест и Сент-Этьен) по производству и испытанию новых артиллерийских систем. В частности, серии орудий нарезной казнозарядной артиллерийской системы де Банжа с французским «know-how» тех времен — гидравлическим тормозом компании Сен-Шомон. То есть, в отличие от великосветского хлыща графа Шарля Вальсен-Эстерхази, офицера пехоты и переводчика военного министерства, Дрейфус действительно имел обширный доступ к документации по наиболее интересному для немцев вопросу, упомянутому в перехваченному французской контрразведкой рукописном меморандуме. Все остальные соображения на сей счет носит уже второстепенный и во многом привходящий характер, поэтому чьи-то попытки «приплести к делу» какого-то невнятного агента-авантюриста по фамилии Жак Дюбуа (во французском языке это примерно обозначает то же, что в российском «Иванов» или «Сидоров», то есть «кто-то») лишены весомого смысла.

Вообще-то, строго говоря, бардак во французском генштабе в связи с предполагаемым исчезновением с поля зрения военного руководства и контрразведки ряда важнейших секретных документов, включая планы мобилизационного развертывания вооруженных сил Франции на случай войны, был зафиксирован еще до появления на свет пресловутого «бордеро» Дрейфуса-Эстерхази. Причем шпион так и не был обнаружен, а какой-либо привязки пропавших в генштабе документов к фигурантам «дела Дрейфуса» не отмечалось. Следовательно, настоящий источник получения немцами секретной информации из французского военного ведомства так и не был выявлен или разоблачен.

Кроме того, с точки зрения поведения опытного разведчика-агентуриста, этот знаменитый пруссак в чине полковника по фамилии Шварцкоппен являлся большим шутником и даже откровенным клоуном, если не сказать проще — явным болваном. Мало того, что он это злосчастное «бордеро» не то от Дрейфуса, не то от Эстерхази рвет на крупные куски и бросает в корзину для мусора, вместо того, чтобы его уничтожить полностью, без остатка, так он еще вдобавок ко всему, находясь под наружным наблюдением (иначе — под слежкой) отправляет по почте «пневматичку» (petit-bleu) на имя «своего агента» Эстерхази.

Обычная шпионская история с развернувшимся скандалом в генштабистских и спецслужбистских кругах Франции превратилась в настоящее политическое дело лишь после того, как к нему подключился французский публицист, литературный критик и общественный деятель еврейского происхождения известный анархист Бернар Лазар (Лазарь Маркус Манассе Бернар), автор брошюры «Антисемитизм, его история и причины». Летом 1895 года он предал гласности материалы, полученных от старшего брата А. Дрейфуса, директора текстильной фабрики в Мюлузе (Эльзас), а в ноябре 1896 года выпустил брошюру «Судебная ошибка: правда о деле Дрейфуса». Это и стало отправной точкой очень масштабного комплексного активного мероприятия с участием специальных служб многих европейских государств, в том числе и России, за которым вполне очевидно маячили политические и экономические интересы мультинационального семейства Ротшильдов.

Именно Ротшильды получили эксклюзивные права на финансовое обслуживание контрибуции в размере 5 млрд. французских франков в золоте или в равноценных золоту прусских. английских, бельгийских, голландских и пр. ценных бумагах, наложенной Германией на побежденную Францию по результатам Франкфуртского мирного договора 1871 года. То, что жители Франции выплачивали по правительственным займам (пятипроцентные ценные бумаги по подписке и трехпроцентные рентные бумаги на бирже) в качестве покрытия наложенных на их Отечество денежных репараций, семейство Ротшильдов просто перекладывало из одних своих семейных карманов (парижско-лондонских) в другие (франкфуртско–венские-неапольские) «широких штанин» банков-эмитентов. По имеющимся оценкам, только в виде комиссионных за обслуживание предоставляемых банковскими консорциумами («синдикатами») денежных займов, положивших, кстати, начало эпохе господства золотого стандарта в международной банковской сфере, парижский банкир Альфонс Ротшильд за три года получил прибыль в размере 80 млн. франков комиссионных от операций по займу и доходов от капитала в связи с ростом стоимости выпущенных им рентных бумаг.

«Дело Дрейфуса» стало «делом» вовсе не после осуждения в декабре 1894 года некоего офицера-еврея по обвинению его в государственной измене и в передаче секретных сведений германской разведке. Это событие еврейское сообщество страны как бы слегка всколыхнуло, но не так уж, чтобы слишком встревожило. Данное «дело» в его нынешнем политическом измерении, в современной интерпретации происшедших событий началось лишь тремя годами спустя, в ноябре 1897 года. А именно с момента опубликования газетой «Фигаро» подборки личных писем офицера-аристократа венгерского происхождения из знатного австро-венгерского рода Фердинанд Вальсен-Эстерхази свой кузине и отвергнутой любовнице госпоже де Буланси, в которых тот якобы откровенно расписывался в своей патологической ненависти к Франции и к французам. В выражениях типа «я не способен обидеть и щенка, но я с удовольствием перебил бы сто тысяч французов… Париж, взятый штурмом сотней тысяч пьяных солдат! Вот праздник, о котором я мечтаю!». Или «наши великие военачальники, трусы и невежды, еще насидятся в германских тюрьмах». В действительности же подобные вызывающе громкие пассажи из личных писем Эстерхази можно было бы не без основания трактовать скорее как упреки всему тогдашнему французскому обществу некоего «ультра-патриота» Франции, по-прежнему испытывающего глубокий стыд и позор перед лицом трагедии в Седане, которую, кстати, он пережил лично.

Это был первый точно рассчитанные и во-время нанесенный удар, сопровождаемый прямыми обвинениями Эстерхази в шпионских связях со М. Шварцкоппеном и А. Паниццарди. Затем последовало возбуждение братом А. Дрейфуса эльзаским промышленником Мэтью дела (?) против Эстерхази по обвинению последнего в государственной измене, потом состоялся трибунал над подозреваемым (кстати, по его собственному требованию) и его полное оправдание. Потом имело место довольно неожиданное возвращение контрразведчика подполковника Пикара из фактической ссылки в Тунис, куда он был отправлен в декабре 1896 года, его открытое вступление в альянс с братом Дрейфуса, вице-президентом Сената Шерер-Кестнером и политиком Жоржем Кламансо, а также передача им некоторых материалов, использованных впоследствии Эмилем Золя в своей статье в газете «Орор». И, наконец, судебный процесс над самим писателем с признанием последнего виновным в предъявленных ему обвинениях в диффамации и оскорблении армии. Вот с этого времени «дело Дрейфуса» поистине становится неким знаменем, призывом, настоящим острием борьбы «против антисемитизма» во Франции!

В «тайной войне» всегда, причем постоянно и повсеместно, идет сражение, прежде всего, лучших философских умов противоборствующих сторон. А сотрудники специальных служб различных государств являются всего лишь ремесленниками, выполняющими наиболее «грязную», черновую часть общей работы в интересах либо своих государств, либо каких-то сообществ единомышленников, в том числе и тайных. В политическом плане «дело Дрейфуса» явилось своеобразным генеральным сражением в широко развернувшейся ожесточенной борьбе двух идеологий — национальной и наднациональной (в современной политической терминологии — мондиалистской) — и в этой решающей битве последняя нанесла своему основному идейному противнику сокрушительное поражение, причем на долгие, долгие годы и даже десятилетия. Но с точки зрения деятельности специальных служб это «дело» было самой обычной, хотя и очень широкомасштабной классикой организации и проведения целого комплекса многовекторных активных мероприятий с использованием самого разнообразного инструментария из богатейшего арсенала разведок, контрразведок и разного рода тайных сообществ, прежде всего — масонских.

На почетных местах в этом инструментарии стоят ложь, обман, подмена документов, их фальсификация, подкуп, угроза, запугивание, диффамация в СМИ, ликвидация неугодных свидетелей и нежелательных улик и пр. Но главное — «дело Дрейфуса» целиком базируется на активном задействовании ранее не существовавшего в политике феномена под названием «антисемитизм». «Дело Дрейфуса» и «антисемитизм» спустя столетие уже устойчиво превратились в синонимы, в смысловые понятия одного и того же порядка. Так же, как известное российское «дело Бейлиса» 1913 года постепенно трансформировалось в некий синоним злобного «кровавого навета», причем не только «русского великодержавного шовинизма». Как позднее говорил по несколько иному, но весьма сходному поводу, В.В.Маяковский — «Мы говорим партия, подразумеваем — Ленин»…

«Дело Дрейфуса» от начала и до конца, целиком и полностью покоилось на лжи, манипуляциях, подтасовках, многочисленных грязных и порой необоснованных обвинениях. Оно вызвало появление в современной общественно-политической лингвистике целого ряда новых понятий и терминов, ранее в философских трудах не встречавшихся. Так, согласно исследованиям французского историка Кристофа Шарля, понятие «интеллектуалы» вошло в широкий обиход после того, как один из главных антидрейфуссаров — Морис Баррес, публично расценил коллективную петицию в поддержку основных тезисов открытого письма Э. Золя Президенту Франции Ф. Фору как «Протест интеллектуалов». Сам термин «антисемитизм» в широкий публичный оборот во второй половине XIX века запустил немецкий журналист и публицист Вильгельм Марр, заменивший им ранее употребляемые выражения «антииудаизм» и «юдофобия». В 1880 году он опубликовал свой памфлете «Путь к победе германства над еврейством» (просьба не спутать В. Марра с его однофамильцем, советским академиком языкознания, вице-президентом АН СССР Н.Я.Марром, с которым вел заочный диалог и даже дискутировал сам И.В.Сталин). А после «дела Дрейфуса» придуманный Марром термин стал уже общеупотребительным. Кстати, сам новый жанр «политического памфлета» приобрел второе дыхание после известных заметок французского адвоката и публициста Мориса Жоли «Диалог в аду между Макиавелли и Монтескье», изданных в Брюсселе в 1864 году.

Более того, во период разгара «дела Дрейфуса» родилось новое понятие — «расовый антисемитизм» — применительно к волнениям, произошедшим в североафриканских колониях Франции, в частности, в Алжире. Слово «синдикат» тоже прямо и непосредственно вышло из недр «дела Дрейфуса» как описание специфической формы сговора влиятельных банковско-финансовых кругов по созданию союзного движения в общественно-политической среде Франции. Хотя сегодня далеко не все знают, что современные французские профсоюзы носят именно такое название — Syndicat — как группа людей или предприятий, которые работают вместе в составе единой команды (например, французский профсоюз журналистов Syndicat nationale des journalists (SNG).

Крылатое выражение Мориса Барреса «оргия метафизиков» применительно к преимущественно абстрактному, созерцательному, «общечеловеческому» и очевидно вненациональному типу мышления дрейфуссаров, их чрезмерному, подчеркнутому преклонению перед отвлеченными понятиями истины и справедливости, которых в реальности не существует, прочно вошло в лексикон многих философов, например, того же Бодрийяра с его «симулякрами» и «четвертой властью». А чего стоит тогдашнее ругательное политическое обвинение «генеральный штаб, вербуемый иезуитами»? Или другое, уже «социалистически» окрашенное — «Дрейфус должен рассматриваться прежде всего как представитель враждебного пролетариям капиталистического класса»? Про широко распространяемый и декламируемый в те времена лозунг «Франция для французов», с которым под пение «Марсельезы» и «Интернационала» шли в центр Парижа вооруженные палками и дубинками толпы рабочих целого ряда пригородов французской столицы сегодня лучше и не вспоминать. Какой там, прости Господи, Ŭber alles во временном историческом приоритете…

Пресса сыграла в «деле Дрейфуса» первостепенную роль и во многом благодаря ему же на деле, а не на словах стала «четвертой властью» в гражданском обществе многих стран. При полной бесцензурности французской прессы того периода в ней помещались откровенные террористические призывы вроде «бить аристократов прямо посреди конского навоза проституток» (намек на ипподром Лоншан вблизи Булонского леса — настоящего заповедника парижских проституток в 16-м округе столицы Франции). Помимо газеты «Орор» с письмом Э. Золя «Я обвиняю» через различные печатные органы «сливалось» все, что только можно: от «любовной переписки» глав германской и итальянской резидентур в Париже, угроз разоблачения Эстерхази о контактах Шварцкоппена с осужденной Милькамп (Мари Форе), любовницей французского разведчика Брюкера, осуществлявшим негласную слежку за Шварцкоппеном, до материалов т.н. секретного досье, переданного контрразведкой в суд в качестве доказательства виновности А. Дрейфуса, и публикации газетой «Матэн» (по другим данным — «Фигаро») факсимиле «бордеро», по которой французский банкир (!) Кастро якобы опознал почерк своего должника — Ф. Вальсина-Эстерхази.

Особо следует упомянуть о журналистских проделках Рэчел Бир (урожденной Сассун из Багдадской еврейской торгового семейства, более известного в истории под именем «Ротшильды Востока» из-за огромных прибылей от опиумного бизнеса). Она была главным редактором принадлежавших британскому газетному магнату Джулиусу Биру газет «Обсервер» (первая в мире воскресная газета, дочерний еженедельник известной британской газеты «Гардиан») и «Санди Таймс», и автором нашумевшей эксклюзивной передовицы с признанием (!) Эстерхази в авторстве написания им «бордеро». Это случилось уже в сентябре 1898 года в Англии после судебного процесса над самим Эстерхази, в ходе которого он был признан невиновным в предъявленных ему обвинениях.

Можно упомянуть здесь кучу иных фактов, прямо свидетельствующих о проведенном влиятельными кругами ряда европейским стран активном мероприятии — по сути, коллективном заговоре против консервативно настроенного французского офицерства. Семь или восемь судебных процессов во Франции, из них три — только непосредственно по «делу Дрейфуса». Непрерывная череда дуэлей между представителями дрейфуссаров и антидрейфуссаров, таинственные «самоубийства» ключевых фигурантов (подполковника Юбера-Жозефа Анри в тюремной камере форта Монт-Валерьен и агента Анри еврейского дельца Лемерсье-Пикара в номере парижского отеля «Ламанш», обвинение того же Анри в предательстве со ссылкой на данные российского генштаба. Герой франко-прусской войны 1870 года капитан Жан Сандерр, ставший в 1887 году начальником «секции (отдела) статистики» в 50-летнем возрасте вначале был поражен менингитом (предположительно от нейросифилиса), в результате полностью парализован, из-за чего был уволен с военной службы и через год скончался — не слишком ли внезапная смерть для мужчины в расцвете лет?.

Пять отставок военных министров Франции (!), покушение на адвоката Дрейфуса Фернана Лабори, официальное заявленин германского правительства об отсутствии связи с Дрейфусом. Опубликованные газетой «Фигаро» письма бывшей любовницы Эстерхази мадам Буланси о его лютой ненависти к французам, публичное признание Шварцкоппена в прессе о получении им секретных документов именно от Эстерхази, акт помилования Дрейфуса президентом Эмилем Лубе, озвучивание Жаном Жоресом в Национальном Собрании текста письма генерала Пелье министру Кавеньяку по «деду Дрейфуса». «Признание» самим Дрейфусом факта своего предательства в беседе с сослуживцем капитаном Лебрен-Рено, беседа какой-то гипнотизерши из Гавра о содержании т.н. секретного досье (содержание которого было, кстати, предано гласности лишь в 2013 году), доведенного аж до сведения премьер-министра — этот список важнейших вех данной «активки» можно было бы перечислять до бесконечности. В парижском Музее искусства и истории иудаизма можно полюбоваться даже на настольную игру под названием «Дело Дрейфуса» — сделанную по примеру захватывающих приключений известного всем детям Буратино с его золотым ключиком…

Чего стоит в этой связи душераздирающая детективная история об обстоятельствах смерти известного писателя, лидера дрейфуссаров Эмиля Золя, который отравился в своем особняке угарным газом? Позднее в прессе появилось предсмертное признание какого-то строителя, который якобы из чувства мести в сентябре 1902 года совместно с трубочистом-антидрейфуссаром Анри Буронфоссе намеренно завалил щебнем и строительным мусором каминную трубу в доме писателя и тем самым спровоцировал его смерть. Или внезапная смерть в «Голубой гостиной» Елисейского дворца президента Ф. Фора, которого «обвинял Золя», якобы от сердечного приступа во время любовных утех с известной великосветской шлюхой, владелицей одного из известных парижских «литературных салонов»?

Как прикажете рассматривать так называемую «общественную экспертизу» секретных национальных документов, осуществленную с участием экспертов иностранных государств? Или проведение через парламент в декабре 1900 года законопроекта Вальдека-Руссо «об амнистии всех причастных к делу Дрейфуса лиц» — прямо-таки предтеча известной думской амнистии 1994 года… Шутки шутками, но с принятием этого закона провозглашалось, что отныне «защита прав человека стоит впереди государственных интересов, что правда и справедливость являются абсолютными приоритетами, которые не сможет отодвинуть на второй план никакой приказ, с какой бы высокой инстанции он не исходил».

А кто может сказать, что «эльзасский земляческий след» не был весьма отчетливо прочерчен в этом деле, если вице-президент Сената известный химик и предприниматель Огюст Шёрер-Кестнер инициировал пересмотр дела Дрейфуса по просьбе премьер-министра. а другой выходец из Эльзаса — сменивший неугодного дрейфуссарам контрразведчика-эльзасца полковника Жана Сандерра — его «внезапно прозревший» заместитель полковник Жорж Пикар стал в конце своей карьеры не просто генералом, но еще и военным министром Франции. Или уроженец Кольмара (Эльзас) министр Эмиль Цурлинден, безуспешно пытавшийся втолковать дрейфуссарам свою принципиальную позицию по «делу Дрейфуса», который был вынужден уйти в отставку вместе с министром общественных работ Тилле? Наконец, знаменитая агентесса «Службы статистики» (французской военной контрразведки) Мари Бастиан также была уроженкой Эльзаса, благодаря чему она и смогла попасть на работу в ведомство военного атташе Германии во Франции и заполучить в свои руки обрывки того самого пресловутого «бордеро»…

Закончилось «дело Дрейфуса» очень даже конкретным и очень весомым политическим итогом — полным отделением церкви от государств после принятия закона от 9 декабря 1905 года и провозглашения Францией политики государственного секуляризма. Соответствующий законопроект был подготовлен независимым социалистом Аристидом Брианом (подлинным любимцем одесских пикейных жилетов во главе с Фунтом) и проведен через Национальную ассамблею левым правительственным блоком во главе с Эмилем Комбом из республиканской, радикальной и радикал-социалистической партия, при активном участии членов Французской секции Международного Интернационала (СФИО) Жана Жореса и Френсиса де Прессансэ. Известный «конкордат Наполеона 1801 года», восстановившего после окончания периода Великой французской революции католическую церковь в качестве государственной религии Франции был заменен на «Закон об о разделении церквей и государства».

В соответствии с ним все имущество церквей и связанные с этим обязательства передавались различным сформированным из мирян ассоциациям якобы религиозного толка — «независимым юридическим лицам», располагающим всеми правами и обязанностей в отношении денег и имущества культового учреждения. С того времени и поныне церковные организации во Франции существуют в виде обычных культурных обществ из ассоциированных обществ мирян и руководить ими в принципе может кто угодно, невзирая на свою конфессию. Ибо эти общества уже никак не связаны с церковными иерархиями, к которым были ранее отнесены конкретные культовые учреждения. Кстати, на территорию Эльзаса и части Лотарингии действие этого закона не распространяется до сих пор, там по прежнему признаются и поддерживаются государством все четыре ведущие религии — католицизм, кальвинизм, протестантизм и иудаизм.

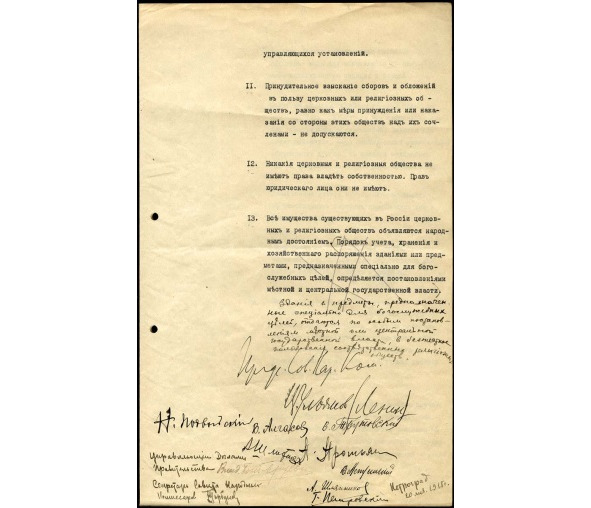

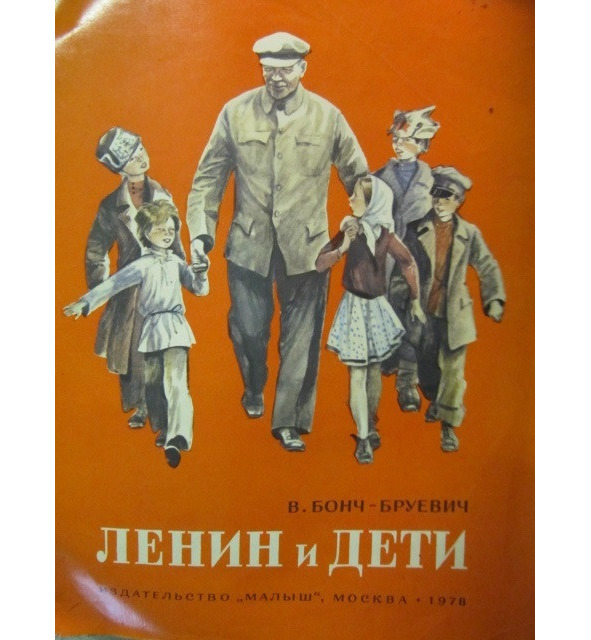

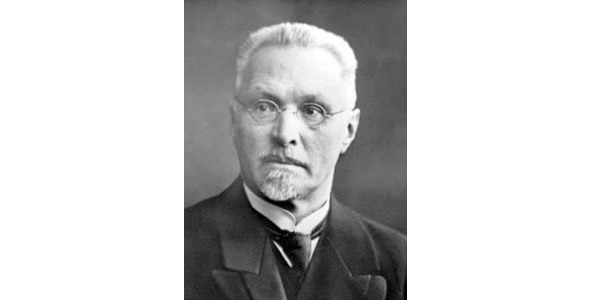

Папа Пий Х в своей энциклике «Gravissimo officii munere» в августе 1906 года объявил его «гнусным законом» и призвал французских католиков «защищать религию своего Отечества». Напомним, что одним из первых декретов Советской власти был именно «Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 20 января (2 февраля) 1918 г. (в официальных изданиях он проходит названием «Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обществах»). Важнейшее положение этого Декрета содержалось в незаметном, на первый взгляд, примечании к ст.3: «Из всех официальных актов всякое указание на религиозную принадлежность и непринадлежность граждан устраняется». Декрет был подписан предсовнаркома РСФСР Ульяновым (Лениным), народными комиссарами Подвойским, Алгасовым, Трутовским, Шлихтером, Прошьяном, Менжинским. Шляпниковым, Петровским, а также управляющим делами Совнаркома Бонч-Бруевичем и секретарем Горбуновым. Редкий случай, когда на одном законодательном акте красуется сразу столько подписей, сразу чувствуется стремление создать некую «коллективную ответственность» за содеянное…

Как известно, тогдашние радикалы и социалисты опирались в своей деятельности на широкую сеть созданных ими же обществ, неформальных клубов, масонских лож, секций «Лиги прав человека», «Французской лиги образования» и прочих очень разветвленных и распространенных по всей стране структур. Так, согласно исследованиям Ф. Винде, опубликованным в 1989 году Мичиганским университетом, правительство Э. Комба очень тесно сотрудничало с масонскими ложами в плане тайного наблюдения за всеми армейскими офицерами с целью убедиться в том, что ревностные католики не будут повышаться в должности. Это было основным содержанием знаменитого в свое время «дела фишье (досье)» 1900—1904 гг. Последующим расследованием было установлено, что видные масоны из Великого Востока Франции премьер-министр Эмиль Комб и военный министр Луи Андрэ контролировали продвижение по службе подчиненных им офицеров на основе религиозного поведения военнослужащих и для этих целей создали настоящую картотеку.

В 1904 году Жан-Батист Бидеген, заместитель генерального секретаря ложи Великий Восток Франции, тайно продал за 40 тысяч франков часть имевшихся у него досье Габриэлю Сиветону из «Лиги французского Отечества», который и предал их гласности, вызвав тем самым отставку военного министра Луи Андре и спровоцировав очередной правительственный кризис в январе 1905 года. За что и поплатился в декабре 1904 года — его нашли на полу мертвым накануне предстоявшей явки в суд ввиду нападения на военного министра в помещении Национального собрания. Причина смерти — якобы от удушья по причине неисправности газового обогревателя в комнате, в которой он находился под домашним арестом…

Итог же «дела Дрейфуса» в спецслужбистской сфере тоже вполне очевиден. Военная разведка Генерального штаба (deuxieme bureau), ведомая Жоржем Пикаром, будущим военным министром в правительстве Жоржа Клемансо, одержала оглушительную победу в развернувшемся противоборстве спецслужб, благополучно просуществовала вплоть до поражения Франции в 1940 году и даже успела сформировать под руководством Луи Риве в своих недрах «Бюро борьбы с национализмом» (ВМА). А вот военная контрразведка в результате «дела Дрейфуса» в 1899 году была полностью выведена из подчинения военному министерству и все ее функции в области контршпионажа были переданы министерству внутренних дел Франции. Под непосредственное кураторство и бдительную опеку того самого уроженца Вандеи, ярого антиклерикала, друга упоминавшегося выше старшего вице-президента Сената Огюста Шойрера-Кестнера Жоржа Клемансо, который активно участвовал в «панамской афере», являлся создателем и владельцем также упоминавшейся ранее газеты «Орор» и опубликовал на страницах различных печатных изданий 665 статей в защиту А. Дрейфуса.

ГЛАВА ВТОРАЯ

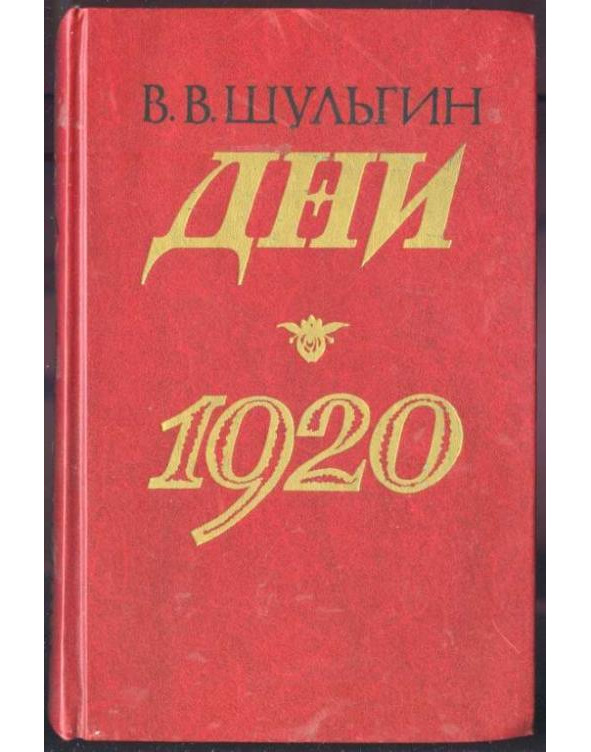

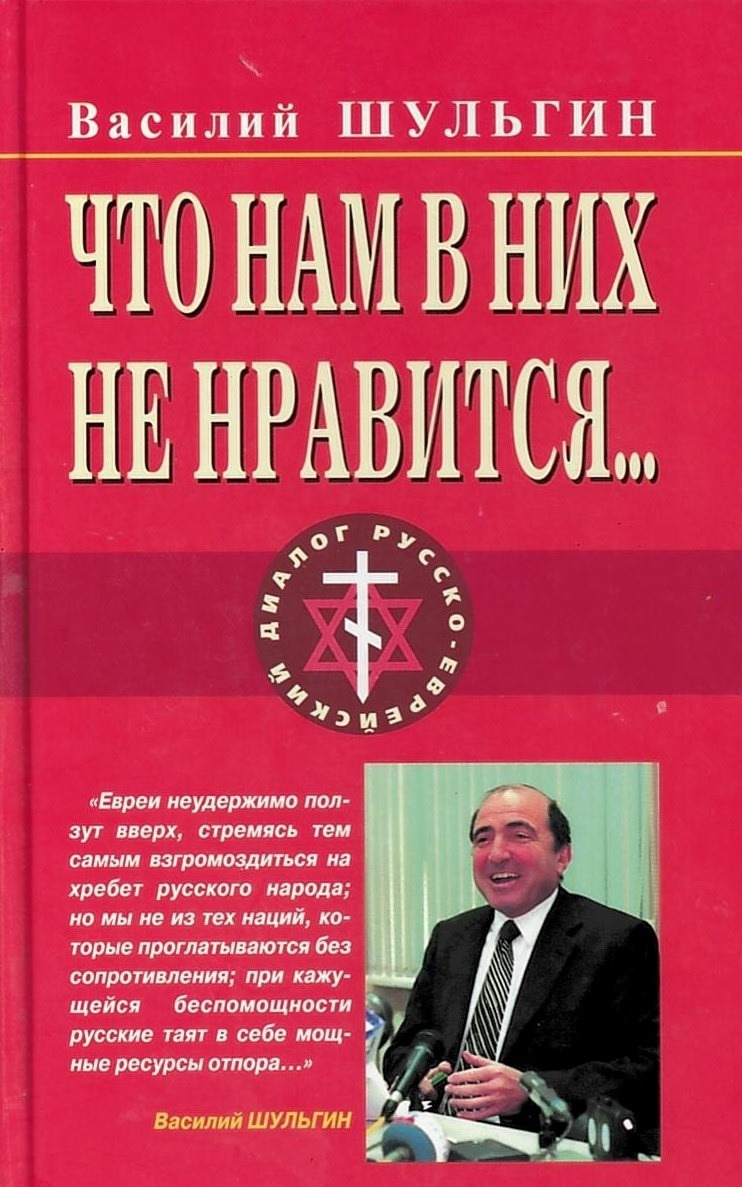

Загадочная политическая фигура В.В.Шульгина

Выбравшись из дебрей, чащей и зарослей «дела Дрейфуса» на долгожданный простор творческой инициативы, стряхнув с себя морок очень глубоких, но несколько жутковатых откровений франко-российского исследователя А. Койре об истинной природе и предназначении лжи для целей «грязной политики» как искусства управления и манипуляции людьми, посмотрим-ка просветленным взглядом еще на один интересный политический персонаж, чья незаурядная личность меня всегда чрезвычайно занимала в плане анализа успешного проведения «активных мероприятий» спецслужб. Но до которого, как говорится, «руки всё никак не доходили».

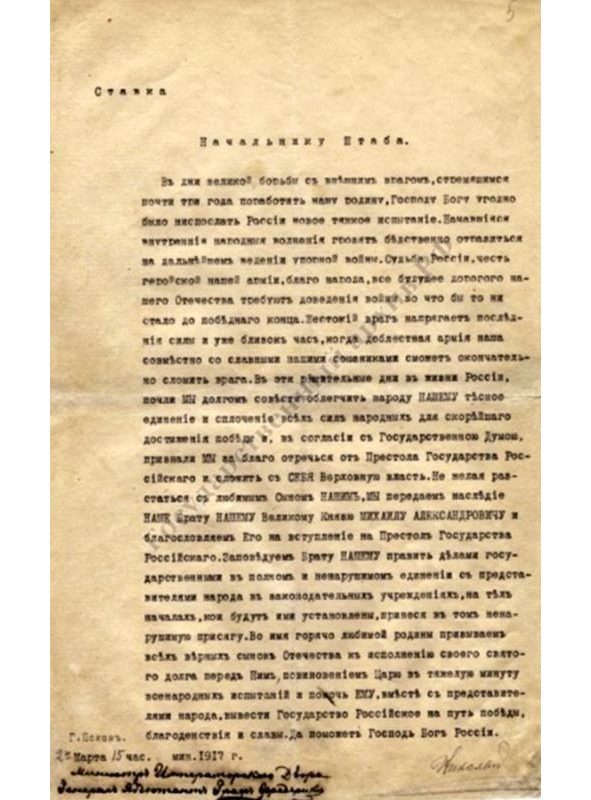

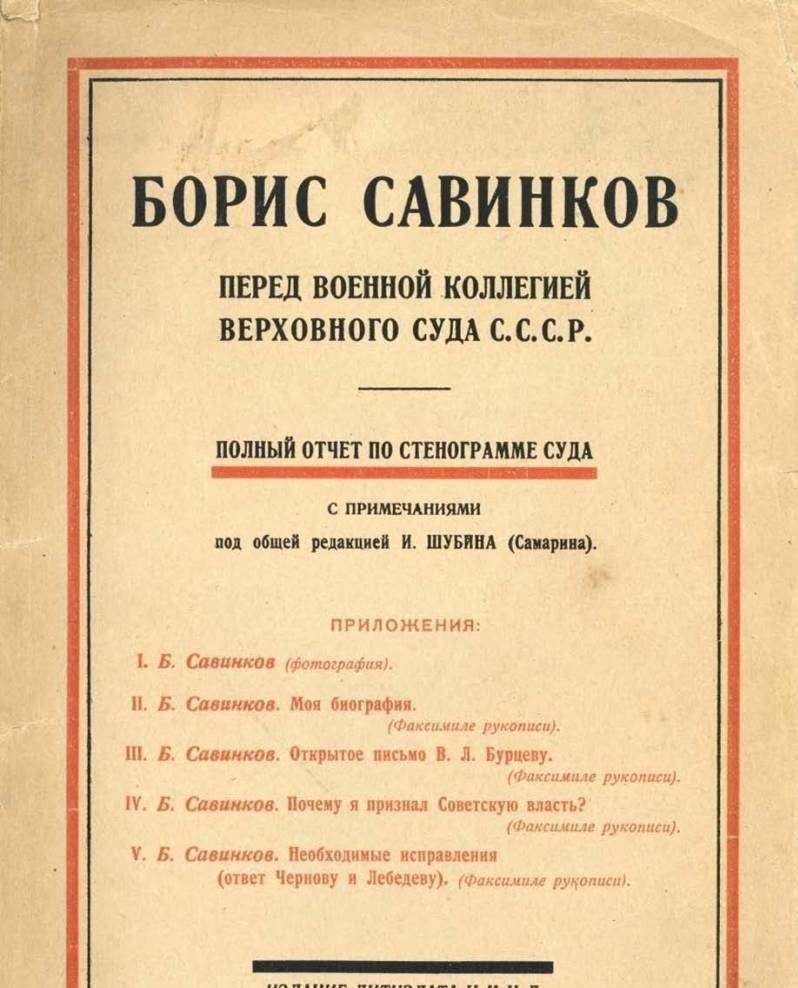

Речь пойдет об очень известном русском монархисте, одном из ключевых фигурантов темной истории с отречением от престола последнего императора Российской империи Николая II — Василии Витальевиче Шульгине. К бурной деятельности наших славных отечественных спецслужб он имел, вне всякого сомнения, самое непосредственное отношение, правда не вполне понятно — с какой именно стороны и в каком конкретно качестве. Я имею в виду, конечно же, его прямую причастность к знаменитой долговременной чекистской специальной операции, ныне всем известной под названием «Трест». Которая была спланирована и проведена органами ГПУ-ОГПУ в 30-х гг. ХХ века на территории целого ряда европейских стран, в частности, России (СССР), Польши, Финляндии, Болгарии, Сербии, Франции, Бельгии, Германии, причем главная, ключевая направленность этой операции остается не вполне ясной до сих пор. Буквально все основные руководители и наиболее активные участники этой операции сгинули в топке сталинских репрессий, но причина столь трагического финала так и не была до конца прояснена официальными историками специальных служб.

В.В.Шульгин — личность прелюбопытнейшая с любой стороны и с любого ракурса, с каких на него ни посмотреть, фигура очень и очень, мягко говоря, «неоднозначная», как сегодня стало модным говорить. С одного боку — вечно живой и немеркнущий символ российского монархизма, один из столпов идеологии «белого движения», виднейший и наиболее заметный парламентский говорун почти во всех составах дореволюционных Дум Российской империи, знамя русского национализма, стойкий, убежденный и идейный антисемит профессорско-интеллигентского толка (точнее, юдофоб, как он сам себя любил характеризовать). Более того — «русский фашист», согласно его собственному признанию, причем отчетливо муссолиниевской идейной направленности, когда будущим национал-социализмом Адольфа Гитлера еще и не пахло на белом свете. С другой стороны — типичный лицемер, соглашатель, привыкший строить всю свою жизнь по формуле: «я с теми, кто сегодня победитель» (опять же — это его собственное откровенное признание). В результате подобной необычайной «политической гибкости» он после длительного сидения, причем не в какой-то каталажке, а в знаменитом Владимирском централе, в конечном итоге оказался в зале Кремлевского Дворца съездов среди почетных гостей одного из «съездов победителей» — хрущевского ХХII съезда КПСС 1961 года. Который, как известно, подвел жирную черту под всем основным массивом политического наследия сталинского периода развития страны и провозгласил наступление эры «будущего жития нынешнего поколения советских людей при коммунизме».

Но главной в его политической жизни все же была та страница, когда он, «прогрессивный монархист». стал вместе с другим видным «думцем» — «октябристом» А. Гучковым главным действующим лицом того фарса, который навечно остался в нашей отечественной истории под названием «отречение от престола» последнего российского императора Николая II. Ну, ладно, Гучков, один из широко известных и общепризнанных лидеров международного масонского заговора с целью свержения российского царя, его личный враг, можно сказать, но Шульгин-то какую роль играл во всем этом балагане с «отречением»?