Бесплатный фрагмент - Волшебные места, где я живу душой

Мемуары библиотекаря

ВОЛШЕБНЫЕ МЕСТА, ГДЕ Я ЖИВУ ДУШОЙ

Мемуары библиотекаря

Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений,

О ты, певцу дубрав давно знакомый гений,

Воспоминание, рисуй передо мной

Волшебные места, где я живу душой,

Леса, где я любил, где чувство развивалось,

Где с первой юностью младенчество сливалось

И где, взлелеянный природой и мечтой,

Я знал поэзию, веселость и покой… А. С. Пушкин

Вместо предисловия

Помнится, увы, не так уж и много, как хотелось бы… Как там говорил Шерлок Холмс? «человеческий мозг — это пустой чердак, куда можно набить все, что угодно. Дурак так и делает: тащит туда нужное и ненужное. И наконец наступает момент, когда самую необходимую вещь туда уже не запихнешь. Или она запрятана так далеко, что ее не достанешь. Я делаю по-другому. В моем чердаке только необходимые мне инструменты. Их много, но они в идеальном порядке и всегда под рукой. А лишнего хлама мне не нужно». Получается, я тот самый дурак, который не может на своём чердаке разыскать нужную вещь. Но я попытаюсь. А вдруг получится!

Часть 1. 1964—1989

Явление

Явился я на свет 9 декабря 1964 года в деревне Гдень, которая является самой южной точкой Беларуси. Вы скажете: позвольте, но у вас во всех документах написано, что день рождения 6 декабря. Всё очень просто — в этой чехарде виноват нетрезвый секретарь сельсовета: именно он по ошибке занёс в мою метрику день рождения другого человека. 6 декабря родилась Тамара Тимофеева и именно её дата рождения в документах стала моей.

Впрочем, родился я не совсем в своём Гдене (кстати, истинные гденцы всегда называют в мужском род — Гденём, а не Гденью!), а только зачат и выношен в нём. А на свет появился в близлежащем горпосёлке Комарин, где был роддом. Зимы в те времена были очень снежными — сугробы достигали крыш деревенских домов. Дороги заносило так, что по ним проехать было почти невозможно. Мой папа рисковал, когда вёз готовую родить меня жену через снежные заносы. Только снег летел из-под колёс!

Уже в зрелом возрасте я написал об этом стихотворение «Юрьев день», потому как сподобился я родиться в зимний Юрьев день. Мои родители наверняка и не знали, в какой день я родился, ибо назвали меня в честь Юрия Гагарина.

На Юрьев день

сугробы с крышей вровень…

Мой день рожденья

сорок лет назад…

И мой отец

был так обеспокоен,

как маму отвезти

в роддом сквозь снегопад.

На Юрьев день

меня снега встречали,

и землю завернули в пелену.

И ветры

нас с землей слегка качали,

как будто мы попали

в колыбель одну…

В день снегопада

я на свет явился —

чтоб чистым быть,

как первозданный снег.

С самим собой

Все эти годы бился,

то путь к себе начав,

то от себя же бег.

На Юрьев день

снег чист и многоцветен —

он краски жизни

смог в себя впитать.

Я быть хочу,

как белый снег на свете.

Не дай мне, Боже,

грязно-серым стать. (2005)

Детских моих фотографий не сохранилось, так как поздним январским вечером 2006 года родительский дом сгорел, а вместе с ним — всё самое дорогое. И мама, которая во сне отравилась угарным газом и исчезла в лютом пожарище вместе с домом, книгами, фотографиями… всем… Выжил только папа, который спал недалеко от выхода, и его разбудила кошка, царапавшая лицо…

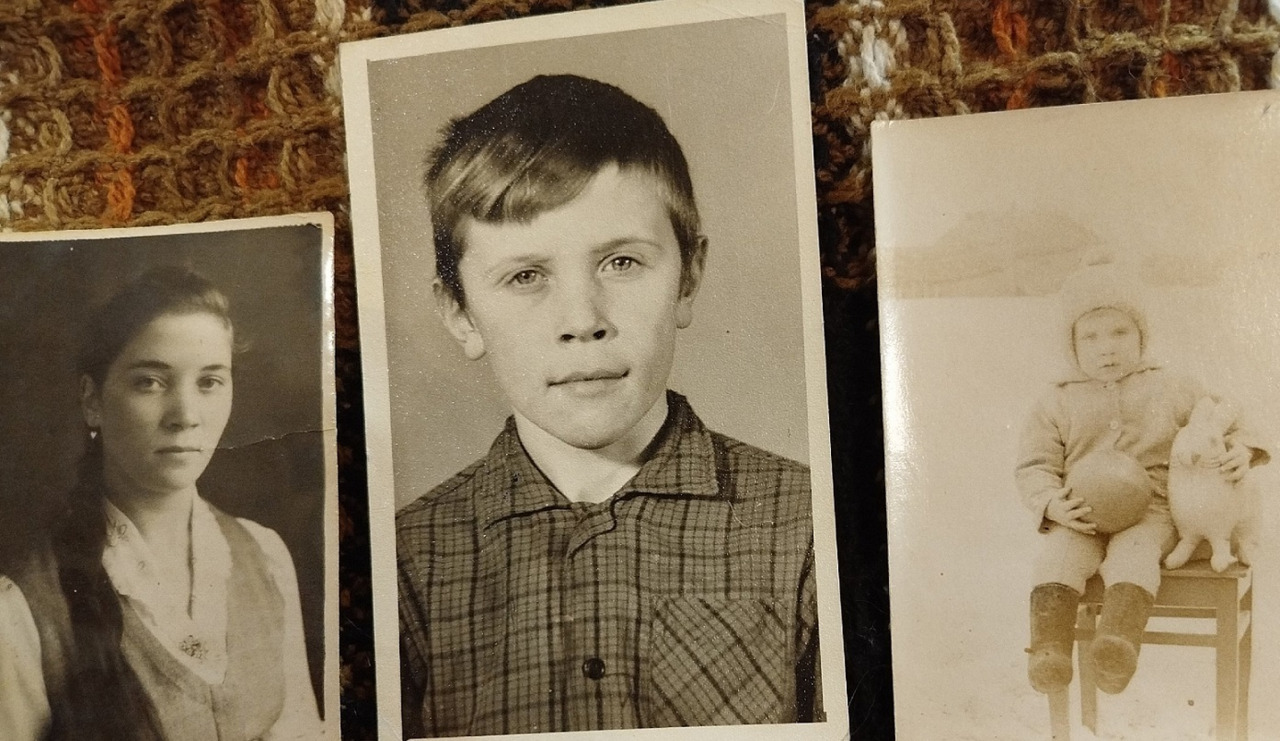

Остались у меня только несколько моих и маминых фотографий, которые забрал из бабушкиного дома после её смерти (умерла она в феврале, через год после мамы). На одной такой фотографии я сижу посреди заснеженного огорода на табурете. Рядом — мяч и игрушечный заяц. Да ещё фотография Юры-первоклассника в клетчатой рубашке.

Что я помню о своём раннем детстве? Очень мало. Помню наш первый ветхий дом стоял недалеко от краснокирпичного дома кульгавого Уманца. Позже, уже в 80е годы, нашего двора и дома не стало — на их месте незадолго до аварии на ЧАЭС появилась новая улица с вереницей коттеджей для молодых семей колхоза «Чирвона Украина». В нашей Гденской средней школе, единственной в Беларуси, до начала 80х преподавали украинский язык и литературу. Местные жители объясняли этот факт тем, что раньше тот уголок, в котором находилась наша деревня, относился к Украине. Папа очень любил стихи Тараса Шевченко и знал их наизусть. А ещё он любил романы Достоевского, что сейчас может удивить — как простой колхозник без среднего образования может любить романы этого титана духа. Именно по папиному совету я прочитал роман «Униженные и оскорбленные», а после службы в армии пошёл учиться «на библиотекаря» в Минский институт культуры. «Педагогика и журналистика — не твоё, — сказал он мне. — Ты не сможешь врать. Иди на библиотекаря». И я пошёл, о чём нисколько не сожалею, проработав в разных библиотеках больше тридцати лет — почти всю свою сознательную жизнь.

Чернобыль от нас находился в 18 км и мне навсегда запомнилось, как папа с мамой возили туда на рынок продавать поросят, как мы переправлялись в город через Припять на пароме. Об этом я написал в эссе «Мой сладкий, мой горький Чернобыль» уже через много лет после аварии на ЧАЭС.

В Чернобыль в те времена, если не было своего транспорта, можно было попасть только пешком или доехав на попутках. Во всей деревне своя машина — «Запорожец» — была только у Уманца. Когда его просили отвезти в Чернобыль и спрашивали, сколько должны за проезд, кульгавый Уманец отвечал по-украински: «сим-висим». Семь-восемь рублей по тем временам были немалые деньги. Но люди платили, если хотели со своим товаром добраться в Чернобыль на базар.

Наш первый дом на улице Песчаной был по соседству с другой бабушкой — Пелагеей, папиной мамой. Помню, как на участке между домом и сараем росла клубника. И мама пошла выбирать созревшие ягоды. А накануне она купила мне новые сандалии. Пока мама была в огороде, я аленький нашёл в доме ножницы и обрезал в сандалиях застёжки и задники. Когда мама вошла в дом, я встретил её радостным криком: «Мама, смотри, я шлёпанцы сделал». Огорчённая мама, взяла «шлёпанцы» и отшлёпала ими сорванца.

По словам родителей, в детстве я, как все дети, коверкал (а вернее — произносил так, как считал правильным) многие слова: говорил не валенки, а ляунки, не самолёт, а масалёт.

Когда мне было шесть или семь лет (дело шло к школе), родители купили другой дом. Он находился недалеко от нашего — после краснокирпичного дома Уманца стоял дом папиной тёти Маруси, в котором она жила с сыном Анатолием, незамужней дочерью Марией и внучкой Любой. Далее был дом учительской семьи Гордовенко, а потом дом Роя, который и купили мои родители. Он казался мне огромным после того, где я провёл свои первые годы жизни. Помню, мы почему-то не сразу перебрались в новый дом. И по вечерам с папой ходили туда смотреть телевизор — прежние хозяева оставили нам с домом и это чудо техники, которое прослужило нам ещё немало лет. Мне мальчишке телевизор был в диковинку — в старом доме у нас никогда не было телевизора, только проводное радио, висящее на стенке.

Из ярких детских телевпечатлений — старый чёрно-белый фильм о каком-то «дядьке» долго просидевшем в тюрьме, а потом сбежавшем из тюрьмы-замка. Позже, в более сознательном возрасте, я понял, что посмотрел фильм «Граф Монте-Кристо» с Жаном Марэ в главной роли. Так в детском возрасте в мою жизнь вошёл Александр Дюма. Кто бы мог знать, что Дюма станет одни из моих любимых писателей на всю жизнь: в средних классах я бегал в нашу сельскую библиотеку, находящуюся в доме культуры, за красными томами собрания сочинений Дюма, а «Граф Монте-Кристо» станет моей любимой книгой на всю жизнь.

Школа в Гдене

В первый класс я пошёл в старую школу. Это были два деревянных здания недалеко от старого сельсовета и почты, на берегу Брагинки. На другом берегу мелеющей с каждым годом реки, как раз напротив школы, находилось старое городище, где меня позже принимали в пионеры на день пионерской организации и где мы жгли пионерские костры.

Городище это, по словам учителя Ивана Сергеевича Клименка, возникло в древние времена, когда наша местность была покрыта болотами. Наше городище, а также городища в урочище Красный Борок и Гороваха, возвели пришедшие сюда племена древних людей. Они среди болот насыпали высокие холмы из приносимой земли. По словам того же Ивана Сергеевича, название деревни возникло от слова «где», так как наши предки долго искали место, где им поселиться. Возможно это так, но в интернете я нашёл источник, в котором высказывалась другая версия происхождения названия нашей деревни. Интернет-источник утверждал, что название Гдень произошло от слова «гбень», что значит изгиб: древние люди построили свои жилища у изгиба реки. Которой из двух версий верить — не знаю. Но в любом случае Гдень очень древнее поселение, которому не одна сотня лет.

Помнится, в 70х годах наша троюродная сестра Люба Шпетная маленькой играла с подружкой Валей Фуниковой в яме, где гденьцы обычно брали белый песок на свои нужды. Это место находилось на горе между домами, в которых жили старая Воробьиха и Галя Жориха. Девочки испугались, когда из откопанного песка на них посыпался денежный дождь — так случайно был найден большой клад медных пятикопеечных и однокопеечных монет времён Петра. Монет набралось целое ведро или даже больше. Когда о кладе узнали в деревне, жители сбежались и стали разбирать монеты. Помню, у нас дома в кладовке, называемой каморой, стояла деревянная кубышка, полная таких монет, позеленевших от времени. Чтобы отчистить их, мы без устали натирали монеты песком.

Вскоре о кладе узнали в Гомеле и из краеведческого музея приехал сотрудник, ездил по дворам, собирал присвоенные гденцами монеты. Но даже после этого сбора у людей оставались утаённые монеты. Я был впечатлён, когда узнал, что такая монета в свои времена была большими деньгами — за неё можно было купить корову.

Рядом со старой школой был разбит большой сад, в котором мы, школьники, летом выращивали всякие овощи. В большом здании было два крыльца: через одно (ближнее) мы попадали в два класса, а прямо по небольшому коридору находилась дверь в школьную библиотеку, которую я любил. Уже не помню, кто тогда работал библиотекарем, но однажды, когда в школе проводился конкурс чтецов, мне предложили поучаствовать в нём и прочитать выученную по школьной программе «Думу о Ленине». Видимо, я хорошо прочитал её, потому что в подарок получил книгу. Радости моей не было предела.

Через второе крыльцо старой школы мы попадали в довольно просторный коридор, в котором рядом с дверью стоял столик с металлическим колокольчиком — им дежурившие мамы моих одноклассников (среди них хорошо помню маму Светы Клименок, тётю Машу) подавали сигнал о начале или об окончании уроков. Слева от входа находилась большая учительская, а дальше — несколько классов и пионерская комната.

Наш класс находился в дальнем углу коридора справа. В нём, как и в других классах, стояли старые парты с откладными крышками, которые каждое лето красили к новому учебному году. Моей первой учительницей была Ольга Аврамовна Кичкарь. Она учила нас, когда в класс входил кто-то из руководства школы, вставать и нараспев приветствовать входящего «здрав-ствуй-те»!

Ольга Аврамовна однажды очень удивила нас, когда вместо привычных шариковых ручек велела принести из дома перьевые ручки и чернильницы. Писать такими ручками — очень непростое дело: перо в неумелых руках цеплялось за бумагу, оставляя в тетради много клякс. Мы не понимали, зачем нам такие мучения. Только в старших классах я понял, что так Ольга Аврамовна учила нас вырабатывать красивый, каллиграфический почерк. Непростой была наука чистописания.

Ольга Аврамовна в то время, когда мы старательно выводили буквы, могла задремать и тогда ручки откладывались в сторону и каждый занимался своим делом, стараясь не потревожить учительницу.

В моём родительском доме слева от входа в большую комнату, называемую залом, висела в рамочке большая фотография Ольги Аврамовны, поменьше — моя, а надпись гласила «учительница первая моя». Как жаль, что эта фотография сгорела во время пожара.

Кто-то из моих одноклассников поделился своими школьными фотографиями и прислал через социальные сети фото нашего первого класса. На фото Ольга Аврамовна сидит в школьном саду на табурете, сложив руки, а слева и справа от неё в два ряда стоим мы, первоклашки. За нашими спинами — бревенчатая стена школы, которой давно уже нет. Место, где она стояла, густо заросло кустами.

Второй корпус старой школы был тоже деревянным и гораздо меньше основного. В нём размещались два класса и школьный буфет, в котором работала жена моего крёстного, Люда (отчество не помню) Максименко, в деревне известная под прозвищем «Шарманка». Позже она работала в сельской библиотеке и может по её халатности, а может из-за потерь читателями из библиотеки стали пропадать книги. Моё любимое краснокнижное собрание сочинений Александра Дюма пострадало одним из первых. Помню, темными зимними вечерами я всматривался, горит ли свет в сельской библиотеке. И если видел там манящий огонёк, бежал (от нашего дома до библиотеки было, по-моему, около километра), чтоб взять книгу и вечером читать её на теплой печке.

Здания старой школы быстро ветшали, и директор школы добился, чтобы построили новое. Строить её начали, когда я учился в шестом или в седьмом классе. Последний свой, восьмой год учёбы (поскольку учеников становилось меньше, и школа из средней стала восьмилетней) я учился уже в новом здании школы. Её построили недалеко от клуба и магазина, рядом с новым зданием правления колхоза, сельсоветом и почтой. Прямо под окнами нашего класса (он находился на втором этаже), через забор, стоял дом Ольги Аврамовны, но она уже не работала в школе.

Мы, ученики, помогали в строительстве школы (разгружали, складировали белый кирпич и т.д.) и с энтузиазмом помогали учителям заносить в мастерскую на первом этаже станки, на которых учились работать школьники. Я очень радовался, что буду учиться в новой школе.

В восьмом классе нашим классным руководителем стал приехавший в деревню с молодой женой учитель физики Владимир Владимирович Кацубо. Они жили в пустовавшем доме, недалеко от дома моей бабушки. Поздней осенью идя мимо их жилища, я видел, как Владимир Владимирович готовится к зиме, тщательно нанося на окна вдоль штапиков оконную замазку. Через пару лет эта семья переберётся в здание, где находился старый фельдшерско-акушерский пункт. Я каждое утро по дороге в школу проходил мимо этого здания, окружённого старыми высокими осокорями.

Нам очень нравился Владимир Владимирович. Помимо того, что он интересно преподавал физику (а его жена — русский язык и литературу), наш классный организовал фотокружок, учил нас фотографировать, проявлять фотоплёнки и печатать фотографии.

Однажды Владимир Владимирович принёс новёхонький полуавтоматический фотоаппарат «Вилия», зарядил в него плёнку и каждому частнику фотокружка было позволено сделать по два кадра. Счастливый я прибежал домой, собрал родителей, братьев и сестру во дворе, чтобы сделать снимок на фоне дома. Но первый кадр был испорчен, так как неопытный фотограф не предупредил снимающихся, чтоб застыли перед тем, как «вылетит птичка».

Когда проявили плёнку и распечатали с учителем фотографии, классный и одноклассники смеялись, увидев такую картинку: на табуретках сидят мои родители, мама моргнула, не предупреждённый папа что-то продолжал жевать, поэтому мама вышла «спящей», а отец с перекошенной во время жевания челюстью. Сестра и братья, которые что-то кричали и жестикулировали, так и застыли на фото.

Вторая фотография получилась удачной. На ней я сфотографировал братьев с нашей собакой Чайкой возле старой двуствольной груши в виде латинской буквы V. Груша эта вскоре от старости, порывов ветра сломалась и не дожила до пожара, от которого погибли родительский дом и мама.

Уже находясь в рядах Советской армии (служил я в стройбате — сначала в городе Энгельс Саратовской области, потом в Куйбышеве (Самаре), где едва не остался жить и работать в тамошнем институте Военпроект), узнал, что наш прекрасный любимый классный Владимир Владимирович трагически погиб, упав с дерева.

Новое здание школы верно служило вплоть до аварии на Чернобыльской станции. В огромном спортзале в будние дни проходили уроки физкультуры, в другое время работали спортивные секции или проводись вечера. Смеюсь вспоминая, что на урок физкультуры у меня не было кедов и я взял папины тапочки. Во время бега потерял одну из тапочек и тогдашний учитель физкультуры Василий Михайлович Самойленко (все в селе называли его прозвищем Щульц) и под общий смех класса засандалил мою потерю далеко в угол спортзала.

В восьмом классе, по поручению директора школы Николая Михайловича Сетко, я играл Деда Мороза на школьном новогоднем утреннике. За удачно сыгранную роль меня наградили двутомником романа Толстого «Война и мир», о чём свидетельствовали дарственная надпись в книге, подпись директора и печать школы. Я был ошеломлён, когда увидел на подаренной книге перечёркнутые штампы школьной библиотеки — видимо, других подарков у дирекции школы из-за отсутствия денег не нашлось.

Меня удивило, почему выполнявшая обязанности библиотекаря учительница не купила новые книги в сельском магазине. Ведь в нашем сельпо помимо продуктов, одежды и многого другого продавались и книги. Незабываема радость покупки первой книги — это был сборник Салтыкова-Щедрина, его сказки и роман «Господа Головлёвы».

Восьмилетку я закончил в Гдене, а девятый и десятый класс заканчивал в Комарине. Вместе с некоторыми гденьскими одноклассниками (Тамара Самойленко, Валя Лихошапко, Света Клименок, Люба Мацапура) жил в общежитии рядом со школой и домой наведывался только на выходные. Но это уже другая история.

(на фото 1972 года — мой первый класс. Юный Юра Максименко — во втором ряду третий справа. Моя троюродная сестра Тамара Самойленко, за учительницей, Валя Лихошапко справа от Ольги Аврамовны)

Родное

Хотя нашего дома уже давно нет, но, когда закрываю глаза, вижу в подробностях дом, двор, огород, нашу улицу. В памяти всё нетленно. У нашего дома было два входа: один — во двор с разными постройками, второй — во двор с погребом и большущим кустом сирени. В палисаднике под окнами дома росли вишни и стучали в стёкла своими ветвями.

В глубине первого двора стоял сарай, в котором наша корова, а за двумя другими перегородками — свиньи. В далёком детском прошлом к нам приезжала из Севастополя тётя Мария со своими детьми Ларисой и Игорем. Помню дикий восторг Ларисы, когда садилась на одну из наших свиней и пыталась на ней покататься.

В этом же дворе стояла постройка, называемая дрывотней — в ней когда-то хранились рубленые дрова для печки. Со временем она стала кладовкой для разных бытовых вещей, но по-прежнему называлась дрывотней. Рядом с ней, на самой границе с двором соседей Гордовенко, стояла молодая берёза. Она росла вместе с нами. Именно у этой берёзы мои родители и соседи решили выкопать колодец — один на две семьи. Берёза роняла листья в тёмные глубины колодца.

Когда входишь в дом с крыльца с правой стороны дома, попадаешь в сени (мы их называли сенцами). Почти при входе стояла газовая плита, у которой всегда хлопотала мама — готовила завтраки-обеды или жарила любимые мной пирожки с яблоками. В сенцах была дверь в камору, где стоял большой сундук для сала и других съестных припасов собственного приготовления.

Заходим в дом, на кухню. Тут сразу встречает печка, стоящая слева. Справа долгое время стояла стиральная машина. Мама почти не пользовалась ею по назначению, стирала в основном вручную, а на машине вечно стояла какая-то посуда. Папа в шутку называл машину стиральной тумбочкой. Рядом с машиной у единственного окна кухни стояла тумбочка, служившая обеденным столом. В её ящике хранились вилки-ложки, а в внизу, на полках за дверцами — повседневная посуда. В углу за тумбочкой-столом находился белый буфет, в котором помимо кое-какой посуды хранились купленные хлеб, сахар и другие продукты. На кухне был подпол, в котором мы на зиму оставляли часть собранной осенью картошки. Другую часть засыпали в специальные ямы во втором дворе, укрывали соломой и присыпали землёй. Картошка оставалась целёхонькой даже после лютых зим. И мы ею засевали огород, а он у нас был большой: одной картошки для себя и своих домашних животных мы засевали на сорока сотках.

На кухне также находилась топка нашей грубки, которую любил топить папа. Он был мерзляком и поговаривал: жар костей не ломит. Грубка обогревала собой все четыре комнаты, так как стояла прямо посредине дома.

Далее — прихожая с выходом во второй двор. Там были тоже небольшие сени и папа с мамой летом, когда в дом стояла жара, стлали на полу постель и спали, открывая по необходимости дверь на улицу.

В прихожей кроме небольшого холодильника «Снайге», кровати, на которой иногда по очереди спал кто-то из родителей, был ещё стол — его выносили от стенки на середину прихожей и накрывали, когда приходили гости или же приезжали дети с внуками.

Холодильник был не только (простите за тавлогию) холодильником — в дверце, за пластиковой задвижкой мама почему-то хранила письма детей. Моих писем там было больше всех. Когда приезжал домой, забирался в холодильник, служащий и семейным архивом, и пересматривал письма.

Дальше — большая комната. Мы называли её залом. В ней четыре окна. Между ними умудрялись как-то помещаться кровать, стол с телевизором в углу (над ним — божница), буфет с посудой для праздничных посиделок и большой полированный платяной шкаф с зеркалом. Над окнами в больших рамах висели фотографии родственников — в одной такой рамке, помню, была свадебная фотография дяди Жени из Малина, младшего брата папы. Над буфетом висели большие, тщательно отретушированные в фотомастерской портреты мамы и папы времён их молодости. Над дверными проёмами в зал и спальню — популярные тогда репродукции картин «Охотники на привале» и т. п.

Замыкала пространство родительского дома небольшая спальня, в которой стояли три металлические кровати. На одной из них — справа — спали родители. Большая кровать слева, у единственного окна, чаще всего использовалась, когда приезжал я или средний брат Гена и сестра Лариса с семьями. Маленькая кроватка слева от дверей в детстве была моей (и я изучал рисунки на прикроватном коврике перед сном), а потом стала использоваться как временное место для постиранного белья и одежды.

Таким я помню дом, в котором прошло детство. После восьмого класса я уже не вернулся на родину и дома бывал наездами. Даже после тех времён, когда деревню выселяли после аварии на ЧАЭС и жители через полгода вернулись домой, устав жить на квартирах у чужих людей, в деревнях за Брагином.

Во время отселения мама иногда приезжала присмотреть за своим домом, ночевала, кормила сбегающихся со всей будто вымершей деревни котов и собак. Рассказывала, как жутко было оставаться спать в деревне, окутанной мраком.

Через огород, недалеко от нашего дома, — дом тёти Маруси, старшей папиной сестры. Он стоит до сих пор нерушимый. В его дворе собираются родственники и земляки, которые приезжают со всего белого света на Радуницу. Средний брат косит траву у двора и вокруг дома.

В канун 35-летия аварии на ЧАЭС мне позвонила редактор телеканала «Мир» Елена Слав и предложила поехать в Гдень, поучаствовать в съёмках фильма о Чернобыле. Я согласился — для меня это был повод побывать на малой родине, где бываю всё реже.

Из всей нашей семьи в Гдене живёт только мой младший брат Игорь с семьёй. Сестра с семьёй прочно обосновалась под Гомелем в Долголесье, брат Гена с семьёй в Прилепах под Минском. Я со своей семьей жил почти тридцать лет в Гомеле (сначала с родителями жены в доме 9 по улице Космической, потом получил свою квартиру в доме 30 по улице Свиридова), а 1 сентября 2017 года, продав квартиры в Гомеле, мы переехали в купленный под Минском, в Леонтьевичах, дом.

Не уцелел и бабушкин дом. Его растащили на растопку и стройматериалы местные жители. Помню, в один приездов зашёл в уже разорённый бабушкин дом. На столе между двумя окнами, где обычно меня потчевала бабушка, стояла какая-то крынка (у нас она называлась гладышкой) и чайник. На стенах ещё висели фотографии. И всё. Больше ничего. Собрал фотографии и ушёл из дома, чтоб и его и бабушку, которую мы всегда называли Муськой, не забывать никогда.

Моя дорогая Муська любила меня больше всех внуков, всегда припасала сладенькое, угощала локшиной или квасовкой. Очень радовалась, когда я, приезжая к родителям, оставался у неё ночевать. В студенческие годы и позже, когда попал по распределению в Гомель, я обычно всегда осенью приезжал в Гдень, чтоб помочь копать картошку — и бабушке, и родителям. Огород у бабушки не очень маленький. Муська выходила на засаженный картошкой участок даже в самую лютую жару и собирала в баночку колорадских жуков или делала прополку. Никогда не сидела без дела.

Когда заканчивался мой отпуск и надо было ехать в Минск или Гомель, Муська вечером перед отъездом накрывала стол и потчевала чем могла. А потом давала ссобойку с домашними припасами, повторяя: «Банки привези». Я шёл через огороды домой к родителям, а бабушка осеняла меня крестом, шептала что-то вроде «Нехай тебе Бог помогает во всём» и плакала. Плакал и я. Не знаю, почему.

Никогда себе не прощу, что не поехал на её похороны, когда из Гденя пришла весть о смерти. Мы с сестрой не поехали, решив, что не проедем через бушевавшие в ту зиму снегопады. Могли бы рискнуть и поехать. Бабушку похоронил младший брат Игорь с семьёй. А Муська приснилась мне всего один раз за жизнь в каком-то странном, пугающем сне — зрачков у неё не было почти, только огромные белки глаз. И больше не снится. Думаю, обиделась, что любимый внук не проводил её в последний путь.

И ещё одно воспоминание на всю жизнь. Зима 1983 или 1984 года. Я служил в армии в Куйбышеве (теперь — Самара) и приезжал в отпуск на побывку. Из Куйбышева в наши края можно было добраться только поездом до Киева, оттуда автобусом до Чернобыля, а из Чернобыля уже чем получится. Поездом из Куйбышева до Киева трое суток пути. В Чернобыль из Киева приехал уже когда темно было. И тут до меня дошло, что не знаю адрес тёти, а на улице почти ночь. Готов был ночевать на автостанции. А потом меня почему-то дёрнуло пойти по городу. И возле одной парикмахерской столкнулся… с тётей Галей! Она приходила делать причёску в канун Нового года. Расцеловала меня, повела домой, накормила, спать уложила. Уже не помню, как и чем я добирался в Гдень из Чернобыля.

Отпуск пролетел быстро. Но прошли такие снегопады, что ни один трактор или автомобиль до Чернобыля не мог проехать. А мне надо было срочно возвращаться назад в часть. Папа договорился с водителем какого-то грейдера, чтоб меня отвезли в Чернобыль сквозь огромные сугробы.

Накануне вечером пошёл к Муське попрощаться. Они с соседкой, бабой Катей, накрыли стол. Бабушка предложила выпить водочки или вина. Я пил магазинное плодово-ягодное вино, о чём потом очень пожалел: утром у меня были рвота и слабость такая, что света белого видеть не хотелось. Меня напичкали какими-то лекарствами, посадили в грейдер и отправили в Чернобыль. Как я туда доехал в полуобморочном состоянии, уже и не помню. А бабушка потом себя винила, вспоминая этот случай: это я отравила тебя. И как ей такое в голову пришло?!

По соседству с нами жили баба Катя «Самойлиха», Софа «Ворона» и «Куцы». Рядом с домом Куцев, через узенькую уличку, ведущую на колхозное поле, называемое почему-то Майданчиком, стоял дом Ивана «Казака», который, сколько его помню, работал пастухом в колхозе. Дальше по той же стороне улицы — дом семьи Самойленко. У Галины и Григория было трое детей — старшая дочь Лида и сыновья Алик (Олег) и Витя. С ними мы играли на улице до сумерек в лапту, и дружили, и дрались. Всякое было. Помню, как по какой-то причине повздорили между собой Алик и Лида, а я был у них в дворе. Алик схватил кусок попавшего под руки кирпича и бросил в убегающую Лиду. И вместо Лиды попал мне в голову. Сотрясения мозга не было (нечему было, наверно, там сотрясаться!), а вот рана рваная была большой.

В драках я не был сильной стороной и мне часто попадало. Дрались мы и с моей сестрой Ларисой и братом Геной. Однажды случилась одна из таких стычек у нашего двора. Гена подхватил найденную на улице палку и бросил в меня. А у палки один конец оказался острым. Он и угодил мне в голову (самое слабое моё место, наверно!), рядом с левым виском. Я не сразу понял случилось. Помню, как бросился на брата, повалил его на землю и хотел бить и вдруг увидел, как на спину ему откуда-то льётся кровь. Фельдшер потом сказал: если бы палка попала хотя бы на сантиметр в другую сторону, угодила бы прямо в висок и, возможно, меня не было бы на этом свете. Но, слава Богу, всё этого не случилось. Неделю я ходил в деревенский ФАП и врач вымывал перекисью водорода из раны гной и осколки той злополучной палки. А на месте раны на всю жизнь остался шрам.

Пишу это не потому, что затаил на кого-то обиду, а просто чтоб законспектировать свои воспоминания, которые так легко вылетают из памяти. Братьев своих и сестру очень люблю и вспоминаю наши детские забавы и проказы.

Во втором дворе, за большим кустом сирени, в виде треугольника отец сложил доски, и мы с сестрой, забравшись внутрь треугольника, решили скурить украденную у папы сигарету. Курево нам не понравилось потому что вызвало жуткий кашель. Уже не помню, наказывали ли нас родители за курение.

Отец был физически очень сильным мужчиной, жёстким, а иногда и жестоким. Часто от него страдали и мама и мы. Многое есть, чего и вспоминать не хотелось бы, а вспоминается уже без детской обиды, а просто потому, что застряло в памяти: как ревнивый и, мягко говоря, не всегда трезвый отец гонял маму по селу, как однажды зимним вечером мы с сестрой чем-то разозлили его и отец выгнал нас на улицу. Ночевали мы у тёти Маруси, старшей сестры папы. Всякое бывало. Но всё сейчас вспоминается по-иному, без горечи и обиды.

Некоторые биографические моменты или истории из жизни односельчан я потом описал в своей пьесе «Пришелец». Написал её по предложению гомельского актёра и режиссёра Виктора Иосифовича Чепелева. Как раз тогда близилась какая-то «круглая» годовщина аварии на ЧАЭС и Виктор Иосифович предложил: напиши пьесу, а я поставлю. Пьесу я написал, но Чепелеву она чем-то не понравилась. Пролежала она долго в столе. Однажды, когда режиссёром любительского театра «Грачи» при Гомельской областной библиотеке стал актёр Сергей Сергеевич Поздняк, вспомнилась и моя пьеса. Поздняк почитал её, чуть сократил (убрал линию с отшельником на острове среди болота) и решил ставить. Память подводит, но мне кажется, что поставить пьесу предложила тогдашний директор библиотеки Марина Сергеевна Рафеева, за что ей сердечно благодарен.

Поставленный Поздняком спектакль получил название «Далёкий дивный свет» — по цитате из моего стихотворения. Он имел шумный успех и на сцене Гомельской областной библиотеки, и в Новозыбкове на международном театральном фестивале «Перекрёсток» и в Комарине, куда мы возили спектакль благодаря инициативе и финансовой поддержке организации «Зелёный крест».

Я очень боялся, как воспримут спектакль родные, земляки, ведь в нём было описано немало реальных историй, произошедших в Гдене. Но из родных были только дядя Миша Шарый с женой (сводный младший брат отца) да приехавший из Гденя мой младший брат Игорь. А комаринцы вряд ли узнали кого-то в героях спектакля.

Родителей главного героя пьесы, Максима Кабешкина, так же, как и моих, зовут Иван и Валентина. Да и фамилия главного героя — производное от прозвища, которое носил папа — Кабешка. Жалею, что не расспросил родителей о происхождении прозвища.

История об отрубанной мужской голове в кормушке колхозного коровника– тоже реальная. Её участники — мои тётя Маруся и крёстная Маня («Бегуниха»), которые работали с мамой доярками. История о грушке, на которой ночью прыгали местные ведьмы; свинье, танцующей на водонапорной башне; о старой Черкаихе увидевшей чёрного человека на мосту через прорву — это всё из былей и легенд моего дорого Гденя.

Всё, о чём пишу, для меня — далёкий дивный свет. Как свет от далёких звёзд, идущий к нам тысячи лет…

Мама

На шестьдесят первом году жизни очень тоскую по родителям, бабушке. Только в зрелом возрасте понимаю, как же их не хватает. Больше, чем детстве. Тогда и мыслей не было, что все не вечны, что они уйдут туда, откуда никто не возвращается.

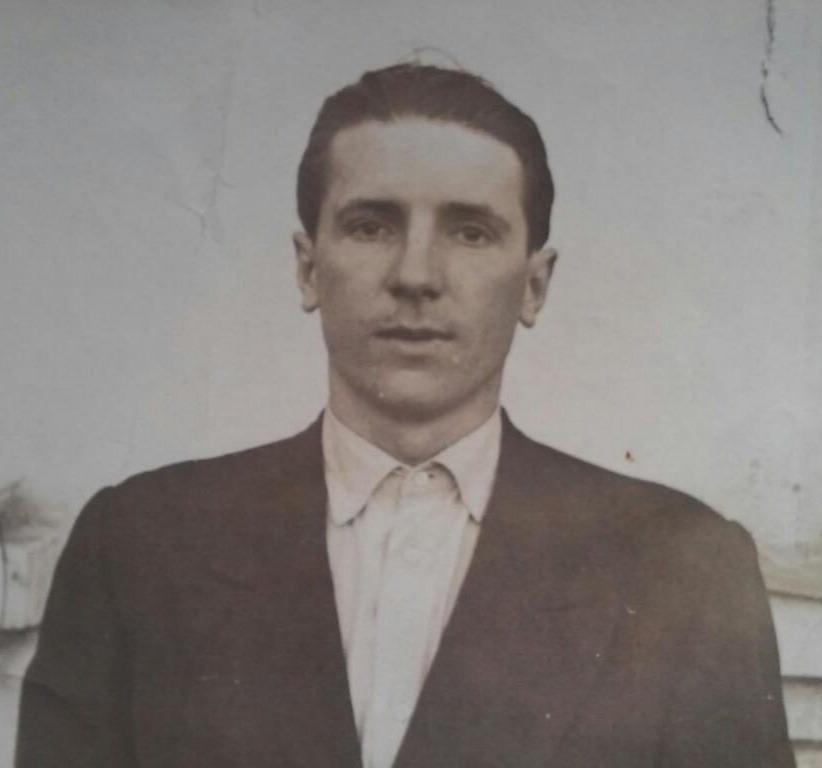

Мама в молодости была красавицей с роскошной длинной косой. На неё очень похожа моя старшая дочь Лиза. Маме выпала нелёгкая участь родиться в самый разгар войны от солдата, родом откуда-то из Курской области. Бабушка растила её одна, никогда не вышла замуж. Из рассказа брата бабушки помню, как они прятались от немцев где-то на болотах, и молодая моя Муська зажимала рот плачущей от голода маленькой Вале, чтоб их не нашли и не убили.

Папа со своей матерью, бабушкой Пелагеей, которую мы всегда называли Полькой, в годы войны тоже немало испытали и чудом уцелели. Нашу деревню могла постичь участь жителей Хатыни: немцы согнали гденцов в сарай и хотели сжечь. Если бы не вмешательство местного обрусевшего немца Гензельмана, случилось бы непоправимое. Гензельман поговорил с немецким офицером и людей выпустили из сарая, не стали сжигать. Потом было голодное и полуголодное детство. Я всегда удивлялся, почему папа не любит щавлевый борщ, который готовила для нас мама. Оказывается, его маленького и всех своих детей Полька кормила супом, в котором были лишь вода да щавель. Нищета такая, что в семье даже картошки не было.

Маленькую же мою маму в годы войны кормил старший брат Муськи. Он воровал у сестры хранящееся как золото пшено, тайком варил из неё похлёбку и кормил маленькую Валю.

Когда мама выросла, закончив, как она говорила, «три класса с коридором», поехала в Тулу, где жили братья Муськи. Иногда приезжала на родину к матери, в отпуск. В один из таких отпусков встретила своего будущего мужа, нашего папу. В молодого красавца невозможно было не влюбиться. Он уже развёлся с первой женой, которая осталась в Малине с сыном Сашей. (PS. Саши давно нет на свете. Но я помню, как он приезжал в Гдень, приходил к нам домой. Очень похож на папу. Как две капли воды. Но общения у них не вышло. Не помню, зачем приезжала Саша, но папа был с ним холоден, может потому, что до этого старший много лет не общался с ним.)

Мама рассказывала: когда увидела молодого красавца Ивана, решила, что хоть раз с ним пройдёт — на танцы или просто по улице. Прошла, влюбилась, вышла замуж и в Тулу не вернулась. Так почти горожанка Валентина Гуляева снова стала сельской жительницей, всю жизнь проработала в местном колхозе — растила телят или доила коров. Мы, взрослеющие дети, помогали ей и по дому, и на ферме — часто вместо мамы ходили на вечернюю дойку или выезжали в поле на дневную. Если в коровнике были доильные аппараты, с которыми мы ловко справлялись, то в поле нужно было доить только руками. Все мы умели это делать и подменяли маму, когда она была занята многочисленными домашними делами.

Мама была весёлой, любила танцевать и петь. Много знала песен и пела частушки с «перчиком», самую невинную из которых я вставил в свою пьесу «Пришелец»:

И на сердце болит,

И под сердце болит.

Только там не болит,

Где мой милый шевелит.

Была ли счастливой её женская судьба? Вопрос вопросов. Мама часто повторяла в последнее время, чтобы не хоронили её рядом с папой: мол, натерпелась от него за всю жизнь, хоть полежу отдельно. Мы не исполнили её просьбу — похоронены они рядом, на одном и высоких мест деревенского кладбища. Рядом с ним — тётя Маруся, папина сестра и мамина подруга. Рядом жили, рядом и похоронены.

Мама и тётя Маруся вместе работали на ферме, часто собирались у нас в доме или у тёти по случаю праздников и или приезда детей. Тётя Маруся со своим мужем Иваном после Чернобыльской аварии поселились вместе с моей семьёй, в один из домов деревни Михновка, за Брагином. Переселенцев тогда просто размещали по домам местных жителей. Дядя Ваня, тётин муж, ночевал в бане, так как в доме мест не было. С мая до глубокой осени. От этого, наверно, он заболел (проблемы с лёгкими) и умер.

Живя в Михновке, мама часто ездила в Гдень, видела деревню безлюдной и зарастающей чертополохом. И очень обрадовалась, когда гденцы и председатель колхоза приняли решение вернуться в родную деревню. Я приезжал к ним в Михновку незадолго до возвращения односельчан в Гдень. Вернувшись из стройотряда, пошёл в парикмахерскую возле железнодорожного вокзала в Минске и сделал модную тогда химзавивку, после которой был похож на молодого Валерия Леонтьева. Когда папа вёз меня из Брагина на своём тракторе-шасси, мама не поняла, кто едет в кузове и спросила тётю Марусю: что за девка с Иваном едет?)))

В январе 2006 года позвонила сестра, сказала, что родители собираются заколоть кабана и приглашают нас на свежину. Но я не поехал — на работе, в областной библиотеке, прорвало водопроводные трубы в книгохранилище и весь коллектив срочно собрали спасать книги. В Гдень поехала сестра с мужем, взяла свежину для себя и для меня, какие-то деньги, переданные мамой. Они вернулись домой, в Долголесье. А на следующий день прилетела горькая весть: дом, который ещё недавно был полон веселья и песен, сгорел поздним вечером. Папа после отъезда детей сильно натопил грубку. Легли спать: мама на большой кровати в зале, папа — на маленькой в прихожей. Пожар, видимо начался, на чердаке от лежака, сквозь трещины которого могли вылететь искры и поджечь крышу. Папу разбудила кошка, и он сквозь дым и огонь выполз на улицу. В объятом пламенем доме угорела и сгорела мама.

Помню, как ехал с Ларисой и Славиком в Гдень на похороны, а в голове моей звучали весёлые песни. Я пытался отгонять их, но бесполезно: они всё равно звучали. Позже мне кто-то из психологов объяснил, что так мой организм боролся со страшным стрессом. Если бы не эти песни, мою психику ждали бы необратимые процессы — я мог сдвинуться рассудком.

Гена и муж сестры Славик съездили в Брагин, привезли всё, что осталось от мамы после пожара. Слава Богу, что я не видел её в таком виде. Иначе не знаю, как бы пережил. От мамы осталось несколько фотографий, открыток и писем, которые храню как самое ценное, что есть в моей жизни.

Комарин

Обожаю Комарин! Небольшой уютный посёлок на берегах древнего Днепра! Очень домашний, очень душевный, с неспешным темпом жизни. В СМИ его почему-то называют КомАрином с ударением на второй слог. А настоящие комаринцы и жители Брагищины называют его по-другому: КомарИн — с ударением на последний слог. В мои школьные времена в нём было много зелени, с двух сторон улицы между старой и новой школами стояли высокие старые тополя. Длинная череда великанов. Теперь их. И зелени вроде как меньше стало. Но осталась песня «Зелёный Комарин».

До 1980 года в Комарине я бывал нечасто — только когда мы ездили за покупками. Или в парикмахерскую. Помнится, она была территории рынка, в каком-то старом здании из красного кирпича. По крайней мере, таким оно «застряло» в мой памяти.

После окончания восьмилетки в Гдене нужно было определяться, куда идти дальше. Ясности не было никакой. Может пошёл бы в какое-нибудь ПТУ (что я и сделал через два года, когда, влюблённый в свою одноклассницу Валю Лихошапко, поехал за ней в Жодино и поступил в ПТУ-75 при БелАЗе), но случилось неожиданное — в августе я заболел гепатитом. У нас его не зря называли желтухой — у меня пожелтели белки глаз, желтоватой стала кожа, да и общее самочувствие было не ахти. Меня отвезли в инфекционное отделение Комаринской больницы. Старое дощатое здание, где оно находилось, до нынешних времён не сохранилось.

От нечего делать я много читал. Всё, что попадалось под руки. Одной из таких книг была повесть Бориса Горбатова «Непокорённые».

(Лирическое отступление. Память — странный механизм: что-то помнится смутно, что-то не помнится совсем, а некоторое помнится до мелочей. Помню свои первые книги, взятые в нашей сельской библиотеке в Гдене, даже их обложки. Например, в память прочно впечатались обложки двух книг: «Рак-вусач» Якуба Колоса и «Урфин Дюс и его деревянные солдаты» Александра Волкова.)

Лежал в одиночку я недолго — вскоре в палате появились парни и даже взрослый мужчина, потом, один за другим, оба мои брата. А в женскую палату «инфекционки» положили и сестру. Вот так, «семейным подрядом» мы провели почти весь август в больнице. Там я и узнал, что некоторые мои одноклассники собираются получить среднее образование в Комарине. Решил к ним присоединиться и я. В больнице пролежал, видимо, ещё и в начале сентября, поскольку на занятия в Комаринскую среднюю школу пришёл не с первых дней. Мои гденские одноклассники уже успели познакомиться с комаринскими сверстниками. И даже подружиться. Например, моя сестра Тамара Самойленко подружилась с Ларисой Ющенко из Жаров. Мне же, человеку нелюдимому, трудно идущему на контакт с незнакомыми людьми, приходилось непросто.

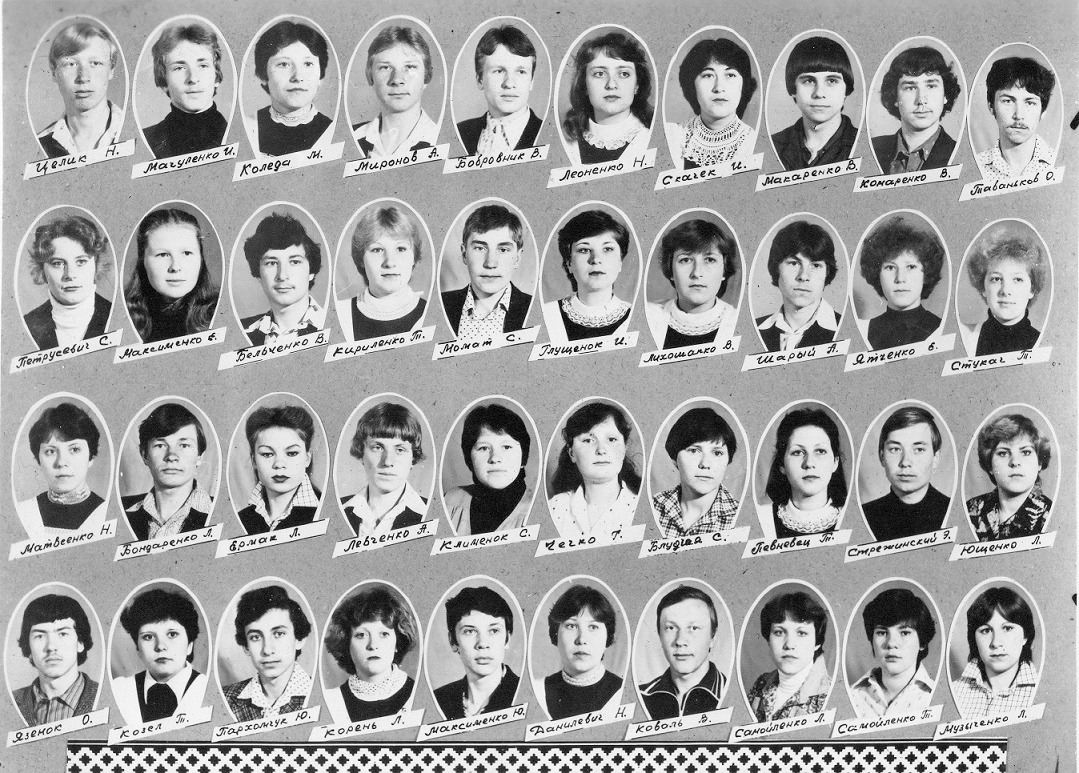

Два года учёбы в Комарине просидел на первой парте рядом с Людой Ермак из Берёзок. На фотографии в выпускном фотоальбоме она выглядит лет на тридцать из-за неумело нанесённого макияжа. Но с ней мы просидели чинно и мирно, без всяких эксцессов. Моими одноклассниками стали очень приятные, умные и талантливые парни и девушки: Лена Максименко, Таня Стукач, Ира Скачёк, Надя Данилевич, Сергей Момат, Юра Пархомчук и другие. Многие из них были отличниками, и я со своими средними способностями выглядел на их фоне весьма бледно. Завидовал выдающимся способностям к точным наукам, ярко выраженным у Иры Скачёк или Юры Пархомчука.

(Отступление. Странно, но только в начале 2020-х годов (если память не подводит), во время посещения кладбища в Гдене на Радуницу встретил Юру Пархомчука, уже изрядно седого, и только тогда узнал, что мы родственники — его мама и моя бабушка приходились друг другу сёстрами.)

Нас, ребят из окрестных деревень, поселили в общежитии рядом с корпусом новой школы. Комендантом у нас была строгая, но справедливая Тамара Михайловна Глувко, а уборщицей и ночной нянечкой по совместительству — Нила Кирилловна, корни которой тоже из Гденя. Мы её очень любили, уважали и слушались.

В общежитии не было в то время ни умывальника, ни туалета. Умывались мы у колонки в школьном дворе. А зимой помогали Ниле Кирилловне приносить воду в общежитие, заливать в рукомойники. А место общего пользования стояло глубоко в школьном дворе, его приходилось посещать страждущим даже в зимнее время.

Первое и самое неизгладимое впечатление на меня произвела живущая с нами в общежитии Ира Скачёк, приехавшая со своим младшим братом из Киргизии или Казахстана. Она обладала восточной эффектной внешностью, смуглой кожей и длинной косой из крепких иссиня-чёрных волос. Помнится, когда Ира танцевала на какой-то нашей вечеринке под песню «Sunny» группы Bony M, её коса вертикально зависала в воздухе при вращении Иры вокруг своей оси. Потом она зачем-то обрезала косу и стала похожа на смуглого восточного мальчика.

В общежитии с нами жили также Володя Молочко, братья Целики из Пасеки. Коля был моим одноклассником. В будние дни мы проживали в общежитии, а на выходные разъезжались по своим деревням. Одна из таких поездок тоже осталась незабываемой на всю жизнь. День тогда выдался дождливым, а добраться до Гденя было нечем и нас повёз ухаживающий тогда за Тамарой Самойленко странный парень Вовян, который был намного старше Томы. Не понимаю, каким образом мы все (Тома, Валя, Люба, Света и я) забились в кабинку трактора, и Вовян нас повёз не по шоссе, а через лес на Карловку, в сторону Гденя. По дороге мы пели песни. А когда я, вымокший под дождём пришёл домой, включил нашу радиолу «Рекорд» и поставил на неё гибкую пластинку из журнала «Кругозор», снова зазвучала никогда незабываемая «Sunny» группы Bony M!

Нашим классным руководителем был учитель истории Владимир Брониславович Чехович. Человеком он мне казался весьма странным. Рассказывая нам, девятиклассникам, о Великой Отечественной войне, вдруг сказал, что фашисты мучали взятых в плен наших солдат и матросов, подвешивая их за гениталии. Я оторопел от услышанного. Наверно, эта тема была его пунктиком.

Память до сил пор хранит, как Владимир Брониславович странно тянул слова, обдумывая каждое из них. Странная гримасса застывала на его лице — то ли боли, то ли ужаса, то ли неописуемая полуулыбка.

Однажды Чехович дал мне задание — написать афишу о планирующемся в феврале вечере выпускников. На неё был потрачен целый вечер. Постоянно отвлекаемый одноклассниками, я не заметил, как вместо «Вечер встречи» написал «Встреч…» и осознал свою ошибку. Но делать было нечего: исправлять написанное «встреч» на «вечер» — значит испортить ватман, который был у меня один. И я продолжил приписывать слова к имеющемуся «Встреч…». В результате получилось «Встречный вечер». Афишу повесил в центре возле поселкового совета и магазина.

Назавтра был поднят с места рассвирипевшим Чеховичем: «Что это за встречный вечер? Вечер забулдыг? Немедленно снять объявление и написать другое». Что я и сделал на новом ватмане. Но этот «встречный вечер» тоже навсегда «застрял» в памяти. А ещё запомнилось, как на этом вечере Маша Коляда и Света Петрусевич блистательно сыграли двух деревенских старушек, обсуждающих танцующую молодёжь.

Однажды Владимира Брониславовича накануне вечера выпускников посетила «гениальная» идея устроить перед выпускниками защиту выбранных профессий. Не помню, какие из них попались на защиту моим одноклассникам, а мне выпала профессия… официанта. Я с энтузиазмом готовился к защите выпавшей профессии, много читал, восторгался информацией о том, сколько километров за день проходят официанты и сколько сотен килограмм переносят на своих руках. Но когда вышел выступать перед аудиторией и объявил, что защищаю профессию официанта, в зале засмеялись. Растерявшийся и расстроенный, я не помню, как закончил своё провальное выступление.

Но мои актерские задатки не пропали даром. И я их вскоре проявил. На одном из литературных вечеров сыграл Лявона в отрывке из пьесы «Лявоніха на арбіце», поставленной Линой Адамовной Пятницкой.

(Отступление. Уже работая методистом в Гомельской областной библиотеке, я встретился с Линой Адамовной в Брагине, где она работала заведующей отделом культуры. С ней мы ездили по району, проверяя, какую работу проводят библиотеки по профилактике пьянства и алкоголизма. О той незабываемой поездке я немного иносказательно написал в своём ироническом «Незаконченном романе с библиотекой». Именно в школе я сделал и свои первые пробы пера — писал стихи и сказки, посылал свои заметки в районную газету «Маяк Палесся». )

Вторую свою роль я сыграл на новогоднем вечере, проводившемся в освобождённой от столиков школьной столовой. В школе заранее было объявлено, что будет защита карнавальных костюмов и лучшие получат призы. Видимо, мне уж очень хотелось получить приз. Решил сделать и защитить костюм… старухи Шапокляк! Именно старухи, а не какого-то почтальона Печкина. У своих родственников и знакомых одолжил цветастое платье, бусы, женские туфли самого большого размера (размер ноги у меня-то — 44!), сумочку-ридикюль, очки в толстой роговой оправе, а седой парик соорудил и пучка льняных волокон (где они нашлись — память утаивает). Перед вечером закрылся в классе химии и стал облачаться в придуманный костюм. Когда вышел на публику и скрипучим, как мне казалось, старушечьим голосом стал звать свою крысу Лариску, искать её под новогодней ёлкой и в других местах, дети смеялись и визжали от восторга. Такая реакция ещё больше завела меня. Закончив защиту костюма, наблюдал за другими выступающими. Когда объявили итоги конкурса костюмов, выяснилось, что я разделил призовое место с Таней Стукач и Леной Ятченко, которые на вечер пришли в эффектных костюмах ярких бабочек и изобразили их танец.

Пришла пора выпускных экзаменов, и я временно поселился у дяди Миши. Он с семьёй в те времена жил в доме, который стоял на одной из улочек, от которой совсем недалеко находился Днепр. Экзамены сдал не совсем хорошо — в основном на тройки. Расстроенный, даже не пошёл на выпускной вечер и аттестат забрал позже.

Учась в Комарине, познакомился с библиотекарем Екатериной Михайловной Федяй. Она и стала моим первым наставником — благодаря ей я полюбил профессию библиотекаря. Именно по её рекомендации и совету отца я пошёл учиться «на библиотекаря» в Минский институт культуры. Но это уже тема отдельного разговора.

Помнится, Екатерина Михайловна пригласила в школу на встречу с читателями вдову автора исторических романов Владимира Карпова, который когда-то учительствовал на Гомельщине. Вдова приехала в сопровождении нескольких белорусских литераторов, среди которых мне запомнился только Микола Гроднев, уроженец Рогачёвского района. Подробности встречи память моя не выдала, как я ни пытался вспомнить. Когда Екатерина Михайловна ушла провожать гостей, я зачитался в школьной библиотеке и не заметил, что меня закрыли. Был вечер накануне выходных, а значит два дня предстояло просидеть в библиотеке без воды, еды и туалета. Позвонить куда-то, чтобы меня вызволили, невозможно — в библиотеке не было телефона. А привычных ныне мобильных телефонов в 80-х годах в помине не было. Началась паника. Некоторое время я стучал в дверь, надеясь, что сторож услышит шум и придёт на помощь. Но этого не произошло. И тогда сел на подоконники стал смотреть, как сгущаются сумерки за окном. Но случилось чудо: Екатерина Михайловна, видимо, уходя из школы, увидела светящееся окно в библиотеке и меня на подоконнике. Я был спасён от заточения!

Разные воспоминания о Комарине роятся в голове. Не уверен, что стоит их обнародовать. Но вот одно хочу поведать напоследок. Как я уже упоминал, в школе я писал в нашу районку. И однажды меня встретила девушка из местной «золотой молодёжи» Ирина Грудина, стала говорить со мной о моей писанине. Но говорила она со мной как с умственно неполноценным парнем, сюсюкала, что-то рассказывала о школьном поэте Игоре Мельнике как примере для подражания. Больше сорока лет прошло, но я ничего не слышал о поэте Игре Мельнике, хотя отчаянно хотел почитать его стихи. Не нашлась информация о нём и когда появился вездесущий интернет. Но желание почитать стихи Игоря Мельника до сих пор не пропало. Может потому что сам давно пишу и стал автором многих книг для взрослых и детей.

Жодино

В 1982 году в моей судьбе появился молодой красивый белорусский город Жодино. А мог и не появиться, если бы не моя одноклассница Валя Лихошапко. Узнав, что она поступила в тамошнее ПТУ-75 при БелАЗе, решился податься в этот город. Ехал туда с уверенностью, что поступлю учиться на оператора станков с ЧПУ. Но у судьбы моей были совершенно другие планы: оказалось, что группа операторов уже набрана и мне присутствовавший в приёмной мастер Сергей Сергеевич Грицук предложил пойти учиться на… газоэлектросварщика! И я согласился. У нашей группы, кроме Сергея Сергеевича, был второй мастер, его звали, кажется, Виктор Александрович (фамилию не вспомнил).

Здание училища в то время находилось на улице Деревянко, 14. Сейчас там располагается городской выставочный зал. Поселили меня в общежитие в шаговой доступности от училища. Окно моей комнаты на втором этаже (дверь в неё, помню сразу же напротив лестницы) выходили на проспект Мира.

Память моя сохранила только несколько имён парней, которые со мной учились в одной группе. Один из них — коренной жодинец Сергей Хомич. С Сергеем мы однажды столкнулись через несколько лет в фойе Минского института культуры, который я окончил. Перекинулись парой фраз на ходу и больше не виделись и потом я жалел, что не взял его номер телефона. Парень он был спокойный, добрый. Были и парни со скверными замашками, которым доставляло удовольствие морально издеваться над слабохарактерными парнями, которые были в нашей группе. Ещё две фамилии помню, поскольку обе они были иностранными — явно итальянской Скилиотти и французской Тальма (видимо их предки приехали некогда на нашу землю, осели пустили корни). Тальма был явным представителем «золотой молодёжи». Почему он попал в ПТУ, а не в какой-нибудь престижный вуз, трудно сказать.

По вечерам в наше общежитие, миновав каким-то образом вахтёров, проникали местные парни и предлагали своё покровительство. Я отказался. Помню одного из них однажды вечером встретил в тёмном дворе по дороге в столовую (она находилась довольно далеко от общежития, по-моему, на той улице, где расположен БелАЗ). Я тогда, вырвавшись из дома, начал курить. Шёл в столовую, дымил сигаретой. И вдруг возникает на пути местный, просит сигарету и забирает всю пачку. Я, нисколько не задумываясь, беру у него сигареты назад. Парню это очень не понравилось. Ожидал, что буду избит. Но мне сказали, что на этот раз прощают, а в следующий раз последует физический урок.

Недалеко от общежития на проспекте Мира находился магазин, где продавались пластинки, и там я был постоянным покупателем. Именно в этом магазине купил двойной диск моего кумира Аллы Пугачёвой — «Как тревожен этот путь», заслушал его едва не до дыр. А однажды увидел в киоске свежий номер журнала «Кругозор» с гнущимися пластинками внутри. Там была новая песня Пугачёвой. Когда один преподаватель (кажется, эстетики) привёл меня в радиорубку училища, попросил озвучить по внутреннему радио какую-то информацию, я не устоял перед соблазном поставить покорившую меня песню и на всё училище зазвучало: «Миллион, миллион, миллион алых роз».

В Жодино мы впервые посмотрели фильмы «Карнавал» и «Спортлото-82». Кроме музыки кино было моим вторым любимым увлечением.

Проучившись с полгода, мы были отправлены на практику на БелАЗ. Вот где мы учились по-настоящему работать. Утаю, сколько брака я сделал в мастерских ПТУ, но и на заводе он тоже поначалу был. Сварочный аппарат с трудом покорялся мне. Впрочем, сварщиком я так и не стал. Весной 1983 года неожиданно пришла повестка из Смолевичского военкомата — призывали на службу в армии. Сергей Сергеевич помог доделать дипломную работу, чтобы я ушёл в армию дипломированным. После армии я решил, что сварочное дело — не моё. И больше никогда к нему не возвращался.

Когда мы проходили практику на БелАЗе, приходилось работать в разные смены, в том числе и в ночную. Однажды, когда мой сосед по комнате (я тогда жил уже в общежитии рядом со станцией «8 Марта» — сейчас «Жодино Южное») Юра Синюкович работал в первую смену, а я в ночную случился такой казус. Я пришёл после смены часа в два ночи. Спросил у вахтёра ключ от комнаты (был один на двоих с соседом по комнате), но его не оказалось на месте. Поднявшись на свой этаж, долго стучал в дверь своей комнаты, но никто не спешил открывать. Спустился на вахту, ещё раз спросил, не уходил ли мой сосед, получил отрицательный ответ. Уставший, я жутко хотел спать. Второго ключа от комнаты на вахте не было — только у коменданта. Снова поднялся на этаж и стал стучать ещё сильнее. По-прежнему никто не открывал. Применив силу, вышиб дверь (благо, что на двери с внутренней стороны был накладной замок), зашёл в комнату, а там… мирно посапывая, как ни в чём не бывало, спал мой сосед. Назавтра утром Юра был удивлён, увидев меня в своей постели и спросил, как я попал в комнату. Пришлось ему показать дверь с выломленным замком. Он сказал, что ничего не слышал. Вот так сон! Пришлось потом ему покупать новый замок и устанавливать на дверь.

Когда пришла повестка в армию, согласно которой я должен был явится на призывной пункт в Смолевичи через пару дней, я отправил домой телеграмму и на следующий день приехали мама с папой, сестра Лариса и двоюродная сестра Валя со своим мужем Гришей. Моя комната была маленькая, да и занята. Жившая в том же общежитии Валя Лихошапко предложила им остановиться в их блоке. Соседки её все уехали и кровати стояли пустые, без матрацев и постельного белья. Пришлось им ночь провести на этих панцырных сетках. А утром они поехали со мной в Смолевичи. Не помню, была ли с нами Валя Лихошапко (память почему-то пустила этот момент), но уже в армии я узнал, что однажды у Вали захлопнулась дверь в комнату и она решила спуститься на балкон своей комнаты из балкона этажом выше. По связанному белью спускалась в одном халатике и, когда ветер стал задирать полы, она одной рукой, забыв, что висит в воздухе, хотела поправить халат и… упала на землю. Травмы были серьёзные, но Валя быстро поправилась. А когда я из армии приехал домой на побывку, узнал: Валя вышла замуж за жодинца.

В Жодино я потом был только один раз, когда поехал забирать свой паспорт и диплом об окончании училища. Помнится, встретил Сергея Сергеевича и он предлагал пойти работать на БелАЗ, но у меня были другие планы.

Папа

Папа, спасибо, что был у меня. Спасибо, что я появился у тебя на этот свет. За то, что вместе плакали, смеялись, пели… За то, что сказано и недосказано. За эту жизнь, какая она есть, спасибо тебе!

Помнишь, как мы с тобой пасли коров? Деревня наша была большая — свыше трёхсот дворов. В каждой части её собиралось своё стадо, которое пасли местные жители по очереди. Наше стадо собиралось, начиная от старой Воронихи, Варки «Козы» и Савенчихи (недалеко от старого сельсовета), а заканчивалось в самом начале нашей улицы, у ПТО, возле шоссе на Чернобыль. Мы пасли коров сначала на обширном поле возле дома Ивана Сергеевича Клименка и семьи «бусликов», потом переходили к горе, за которой стояла зерносушилка, потом гнали на обширные луга к прорве и дальше, между канав, почти под самый лес. Помогал наш пёс Каштан. Летом, если было очень жарко, пригоняли коров на дневную дойку. Отдыхали коровы и мы, а потом до вечера снова возвращались к прорве, ходили вокруг заболоченных водоёмов, в которых жили речные черепахи. В прорве водились раки, и мы без боязни ловили их, запуская руку в норки.

Помнишь, однажды ты за что-то осерчал на меня и велел идти домой? Я не послушался, а лёг под одним стогов сена и уснул. Проснулся от собачьего лая. Коровы бродили вокруг меня, а Каштан отгонял их от меня. Увидев эту картину, ты, папа, подобрел и оставил с собой до вечера.

Когда Каштана не стало, дядя Миша привёз нам щенка. Долго выбирали имя. Наконец решили назвать Чайкой. Все до сих пор вспоминают, папа, как ты выпивший сидишь на крыльце, собака ластится у ног, а ты повторяешь: «Чаечка, не подхалимничай».

Ещё помню, как ты работал на зерноскладе и летом, когда была горячая пора по сбору урожая, ты не мог отлучиться домой пообедать, мама ил и мы приносили тебе обед. Мы очень любили ходить в ночную смену на зерноток, где сушили привозимое с полей зерно.

Помню, как ты часто и с любовью читал стихи Тараса Шевченко, среди которых в памяти осталось одно:

Там батько, плачучи з дітьми

(А ми малі були і голі),

Не витерпів лихої долі,

Умер на панщині!.. А ми

Розлізлися межи людьми,

Мов мишенята. Я до школи —

Носити воду школярам.

Брати на панщину ходили,

Поки лоби їм поголили!

А сестри! Сестри! Горе вам,

Мої голубки молодії,

Для кого в світі живете?

Ви в наймах виросли чужії,

У наймах коси побіліють,

У наймах, сестри, й умрете!

От тебя, папа, я узнал о Достоевском, которого ты читал и часто вспоминал. Рассказывал, как любил читать в детские годы. А в те времена дом освещался, по твоим словам, лучиной. И мама творя ругалась, что ты сжигаешь много лучины, читая книги. Наверно, этим я пошёл в тебя: книги для нас — величайшее сокровище.

Помнишь, как однажды я приехал на выходные из Комарина и сказал, что одноклассники собираются в клуб на танцы. Ты был рад, что я впервые пойду на танцы и даже начал утюжить мои брюки. Память утаивает, что случилось потом, но я передумал идти в клуб и ты был зол, что напрасно возился с брюками. Предполагаю, что из-за некоторой своей нелюдимости не пошёл в клуб. Помню, когда мама отправляла к соседям одолжить что-нибудь, для меня это было смертной мукой: это ж надо идти к чужим людям, что-то им говорить. Вот такой бирюк!) Хорошо, что с возрастом эта нелюдимость прошла.

А в наш клуб я любил ходить. Правда не танцы, а в библиотеку или на спектакли и представления — приезжали к нам кукольный театр и цирк, концертные бригады. И, конечно же, в кино. Киномехаником в нашем клубе работал отец моей одноклассницы Гали Моисеенко — Аркадий (отчество, пардон, не могу вспомнить). Он привозил из района разные фильмы, но чаще всего — индийские. Но запомнились почему-то фильмы о Зорро — мне, как любому мальчишке, они нравились больше, индийские или военные фильмы.

Ты всегда был сильным человеком. Никогда не показывал своих чувств. Но в моей памяти навсегда остались те редкие моменты, когда ты, немного выпивший, сидел на кухне, плакал, вспоминая военное детство: как пришёл в короткий отпуск с войны твой папа и ты сидел у него на коленях и ел кашу из его солдатского котелка, как папа, возвращаясь на фронт, подарил тебе свой солдатский ремень. И он был твоей реликвией. А потом в деревню пришли другие солдаты, и какой-то из них отобрал у тебя отцовский ремень. Ты каждый раз плачешь, вспоминая это.

Я отслужил в армии и вернулся домой. По твоему совету стал готовиться к поступлению на библиотечный факультет в институт культуры. Не забуду, как лежал в саду под старой грушей, читал учебники по истории и литературе. На вступительных экзаменах набрал необходимое количество баллов и, к твоей радости, поступил!

Когда приезжал домой после сессии, ты с улыбкой спрашивал, нужны ли мне «шайбочки» — так ты называл деньги.

Когда я учился в Минске и случилась авария на Чернобыльской АЭС, сильно переживал и послал вам письмо на новое место жительства в Михновку. Предложил помощь, деньги. Хотя какие тогда были деньги у бедного студента! Позже ты не раз вспоминал этот случай, смеялся, но по свету в глазах я понял: ты счастлив и благодарен за эти искренние порывы души.

Когда сгорел наш дом и ты остался один, стал жить в соседнем доме, за которым вы с мамой всегда приглядывали. Однажды ты сильно заболел. Но к врачу не ехал. Ты всегда лечился народными средствами, типа заваренной малины. Но это был сложный случай. Тебе становилось всё хуже и пришлось вызывать скорую помощь. Я жил тогда в Гомеле и мне рассказывали, что приехавшая фельдшерица обнаружила у тебя запущенную двустороннюю пневмонию. А ты сопротивлялся и не хотел ехать в больницу. Фельдшерице пришлось едва ли не на коленях упрашивать, чтоб ты поехал с ними.

Тебя отвезли сразу в Гомель. Помню, ты лежал в туббольнице и я после работы ездил к тебе — проведать, отвезти продуктов, да и просто поболтать, поддержать. Потом тебе перевели в больницу в Комарин, и я снова ездил к тебе.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.