- Все

- Экономика и бизнес

- Промышленность

- СМИ и индустрия развлечений

- Издательская деятельность и журналистика

Бесплатный фрагмент - Высота и новизна Виталия Бабича

Уроки лирики и прозы

Кто вы, Виталий Бабич?

Литература, музыка, журналистика, редакторская работа в университетской газете — все эти сферы деятельности связаны с именем живущего и работающего в Минске удивительного человека Виталия Владимировича Бабича.

В феврале 2025 года наши пути пересеклись на издательской платформе «Ридеро» и сайте Проза.ру, где я и познакомилась с писателем и поэтом В. Бабичем.

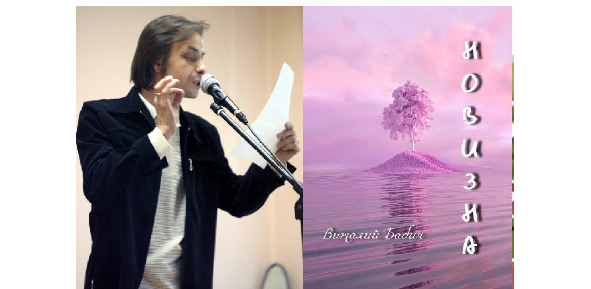

На обеих платформах тысячи и тысячи авторов, это такое литературное бескрайнее море, где не так-то просто, увы, встретить достойного автора. Но первые стихотворения из сборника «Новизна» и аннотация к роману «Шахматный дуэт» произвели на меня лично неизгладимое впечатление. За долгие годы творчества я могла по пальцам пересчитать такие книги и авторов такого уровня мастерства. Это заставило меня найти в сети информацию о проекте «Творческие гостиные», который организует и ведет Виталий Бабич. Одна из таких гостиных прошла 14 марта текущего года.

И сразу видно, что перед нами невероятно обаятельный, бесспорно талантливый и очень общительный человек.

Виталий Владимирович стал моим собеседникам благодаря сегодняшним технологиям. В пору моего студенчества мы и мечтать не могли о том, что, спокойно настроив видеокамеры, можно разговаривать в реальном времени с человеком, находящимся за тысячи километров.

Л.С.: В интернете случаются удивительные встречи. Сейчас я беседую с вами, Виталий, в социальной сети «ВКонтакте», но все начиналось на издательской платформе «Ридеро», где вы опубликовали свои книги. Потому мой первый вопрос связан с этой платформой. Когда и как вы появились на Ридеро, как все начиналось?

В.Б.: На Ридеро я появился, насколько помню, в 2014 году, когда начал осваивать самиздат через интернет. Эта платформа меня очень впечатлила своими возможностями, удобствами. И уже в 2015 году я опубликовал здесь свою первую книгу — цикл прозы «Семь историй о любви и катарсисе».

Л.С.: Когда я вышла на вас в Ридеро, это оказалась страница романа «Шахматный дуэт». Интрига заложена уже в строчках аннотации. Сразу поняла для себя, что роман прочитаю в ближайшее время, потому что там есть мотивы романа века, шахматы, интрига, мистика. Как появилась идея романа, как он писался, легко или тяжело было творить роман такого уровня?

В.Б.: Идея появилась неожиданно, когда в 2010 году режиссер студенческого театра попросила меня придумать для спектакля эффектную историю с мистической завязкой. Так, постепенно сложились и завязка, и сюжет, дорабатывались детали. За это время такой «заказ» для режиссера стал неактуальным, но я уже понимал, что роману быть.

Л.С.: А когда стало понятно, что роман полностью написан и остались только правки, что испытывал автор, выпуская творение в свободное плаванье? Какие мысли и чувства преследовали?

В.Б.: В общей сложности роман писался мною и дорабатывался около 5 лет, но когда в 2016 году я опубликовал его на Ридеро, вскоре понял, что буду ещё улучшать результат. В итоге, внёс новые правки, полностью переделал обложку, а номера подглав заменил на подзаголовки. И только после этого с облегчением ощутил, что детище моё может отправляться на поиски своего читателя.

Л.С.: Не раскрывая сюжетные тайны, расскажите, о чем этот роман, о главных его идеях и мирах в нем сокрытых.

В.Б.: Главная идея — показать в оригинальном сюжете то, как наши ежедневные мысли, эмоции, поступки могут влиять на процессы, события вселенского масштаба. Для этого, кроме обычного, земного плана, события развиваются в сновидениях главных героев, в Нейтральном (то есть эфирном) пространстве, есть эпизоды на разных уровнях Темного братства (это аналог ада), а также в Пространстве Х, созданном одним из отрицательных героев. А в одной из глав происходит даже встреча Владык светоносного мира (синоним «ангельского», «божественного») и темноликого («дъявольского», «адского»).

Л.С.: Теперь еще больше хочется прочитать ваш «Шахматный дуэт». А ведь до романа были рассказы и повести, очень разные и одинаково интересные. О чем они в первую очередь, что в них особенного для самого автора?

В.Б.: Если говорить про опубликованные рассказы, повести и роман «Духовные иллюзии», вошедшие в цикл прозы «Семь историй о любви и катарсисе», то они были написаны тогда, когда роман «Шахматный дуэт» был готов на процентов 80. О чём они?.. Если сказать одним словом, то они прежде всего о любви, как и все красивые стихи, песни, и о любви именно взаимной, ведь без взаимности любовь становится болью и даже болезнью. В каждой из этих историй самое ключевое событие — это катарсис главного героя, без чего и хеппи-энда не было бы.

Л.С Литературное творчество, только часть Вашей жизни, значительная, но все-таки часть. Насколько я понимаю, основная работа — это редактирование университетской газеты — сложный процесс, плюс публикации журналиста? Как все это удается совмещать, если в сутках только 24 часа?

В.Б.: Сложно совмещать как раз работу не редакторскую и журналистскую (это всё на одном рабочем месте), а регулярную писательскую с остальными видами деятельности. В последнее время получается работать регулярнее над песнями, чем над прозой недописанной. Лет десять назад, когда я плюс ко всему писал статьи по литературоведению, руководил молодёжным пресс-центром, успевал совмещать гораздо больше. Нужно набирать обороты:)

Л.С.: Из ранних интервью знаю, что стихи вы писали всегда, и это особая часть творчества. Могу добавить от себя, что стихи очень хорошо получаются. Откуда это, как все начиналось, как появился на свет романтик и лирик?

В.Б.: Как?.. Как-то само собою это получилось со стихами и песнями — по принципу «Пишу, потому что дышу». Труднее далось писать качественно прозу, для этого мне нужно было освоить жанры публицистики. Поэтому спасибо журналистике за прозу! А поэзии спасибо за то, что объективная реальность, порою жёсткая, не задавила во мне романтика, лирика!

Л. С.: Первый лирический сборник, объединивший стихи с 2004 по 2014 годы, называется «Новизна», и ясно не только для меня, что первый блин не оказался комом, он очень красиво оформлен. Как долго пришлось над ним работать, и фотографии там тоже ваши?

В.Б.: Нет, фотографии в сборнике не мои, они со стокового сайта, специально подобрал такие фото, чтобы они были в одном или близком стиле. Ну а фотографировать я люблю, мне даже говорили разные люди о том, что у меня получаются очень хорошие фото по запечатленному моменту, ракурсу.

Л.С.: Если посмотреть на вашу страницу на Проза.ру, то с 2015 года там появилось много новых стихотворений. Мы можем ждать следующий сборник лирики, который объединит стихи ещё одного десятилетия, и как примерно он может называться?

В.Б.: Да, второй сборник будет. Скорее всего назову его тоже одним словом, чтобы подчеркнуть связь с первым сборником, например: «Гармония», «Глубина» или «Высота».

Л.С.: И вопрос, который я оставила на финал этого интервью Вы безупречно знаете русский язык, живя все эти годы в Белоруссии — филологи в России могут только молча завидовать Откуда это в Вас, что нужно делать, чтобы и носители его в России не выглядели порой бледно? Это особые способности к языкам или есть еще какая–то тайна у Виталия Бабича?

В.Б.: В моем случае — это чувство языка и стиля, которое раскрылось во мне наиболее полно, когда я во время и после учебы на журфаке стал регулярно писать и редактировать произведения в жанрах публицистики и художественной литературы. Ну а русский язык для меня, рожденного в Советском Союзе и прожившего в нём более двадцати лет, был и остаётся основным. Даже в моём свидетельстве о рождении написано, что я по национальности русский. Так что секрета нет. Есть любовь к слову и творческому процессу.

Время в беседе с Виталием Владимировичем летит незаметно, не хочется закругляться и уходить из эфира. И я понимаю, что вернусь снова, потому что остались вопросы о журналистике, о жизни и работе в Белоруссии, о белорусской словесности и о тех молодых дарованиях, которые появляются в проекте Виталия Бабича «Творческие гостиные».

Мы совсем не говорили о том, как рождаются его проникновенные песни. Так что впереди много всего остается. И хочется просто произнести на прощание «До новых встреч».

Несколько слов о Новизне

Виталия Бабича

Сборник «Новизна» поэта из Белоруссии Виталия Бабича был открыт мною накануне дня Влюбленных — моего любимого праздника, и в дни, когда к нам возвращается «звонкое имя Пушкин». Гений наш появляется на экранах кинотеатров и ТВ. Я считаю все три события знаковыми для себя, именно Святой Валентин возвращает нам любовь и гармонию, которая была у Пушкина, но постепенно ушла в тень, и есть сегодня у Виталия Бабича.

Могу сказать сразу — это лучший сборник стихотворений, прочитанных мною с 2014 года. Несколько лет не читала почти ничего, работая с книгами Игоря Царева. Потом читала очень много, в поисках поэта, близкого по духу и мировоззрению… Волновали меня не отдельные темы и тексты, а именно общая концепция. Я искала поэта, в текстах которого нет Демонов Лермонтова, и есть Пушкинская гармония, нами забытая и растерянная. За долгие годы изучения поэзии серебряного века, стало понятно, что это тупиковый путь, что мрак и тьма не спасут наши души, не научат любви к миру и человеку, любви взаимной, делающей нас счастливыми. Декаданс — это распад, это шквал самоубийств, это тьма, поглощающая свет. А если учесть, что жизнь развивается по спирали, то хочется верить в свет Возрождения, рассеивающий тьму Средневековья.

И вот передо мной сборник с говорящим названием «Новизна», изданный на платформе Ридеро и появившийся на Литресе и других площадках электронных и не только таковых изданий. Я уверена в последние время, что новые, интересные книги нужно искать именно там. И ожидания на этот раз оправдались.

В аннотации читаю:

Этот сборник объединил стихотворения, написанные автором в 2004—2014 годах. Лирика философская, пейзажная и немного интимная…

За лёгкостью импровизации образами и смыслами, строками и рифмами читатель найдёт свою новизну ощущений, размышлений на пути к гармонии многослойных сторон жизни, к их цельности, единству. А ещё за этими извилистыми и прямыми дорогами к истине можно обрести ясность всего сущего — того, что мы наполняем своими понятиями «любви»…

Согласитесь, заявка мощная, интересная, заставляющая любого из нас заглянуть в книгу. Но как часто аннотации нас обманывали. А что же на этот раз?

Читаю первое стихотворение.

Любить — это значит…

Любить — это значит слышать

Гармонию чувств высоких,

Мелодии чистых взоров

Сквозь суетный мир нести.

Любить — это значит видеть

Пути к осмыслению истин

И новые строить дороги

В Сияющий Храм Любви.

2004 г.

И так сразу вдруг вспомнились и первый поэт серебряного века А. Блок, а вся моя университетская жизнь проходила под его звездой, все четыре курсовые и дипломная работа о нем. И тут же тексты его учителей: философа и поэта В. Соловьёва и великолепного И. Анненского — учителя А. Ахматовой и Н. Гумилёва и других знаменитых поэтов.

Но один классный текст может быть у любого поэта, стоит ли раздавать авансы пока еще неведомому мне творцу?

И все-таки тот самый Сияющий Храм Любви — все три слова с заглавной буквы цепляет и заставляет двигаться дальше. А что если это возвращение золотого века? Не этого ли события мы так долго все ждали?

Как же устали мы оставаться в бесцветной, бесформенной, лишенной смысла современной поэзии. Из нее словно душу вынули, и чаще всего не цепляет, не влечет, не манит. Да простят меня поэты знакомые и незнакомые. Сколько было о том жарких споров на «Вечерних стихах» — площадке, где давали слово самым разным поэтам и тем, кто таковыми себя считает.

И разве не может не греть душу человека, обращенного к мифам, связавшего с ними жизнь, следующее стихотворение?! Оно о центре мироздания — мифическом дубе, куда вплетаются и человеческие судьбы.

Древо жизни

Древо жизни. Мускулы стальные —

корни, ствол и ветви без листвы…

Знаешь, мы с тобою столь живые,

что росою утренней травы

наши души вспыхнули, застыли,

старый дуб увидев у ручья,

будто в нём мы целый мир открыли,

новый смысл истин бытия,

новых дней просторы и пороги,

чувств взлетевших голоса святые…

Корни, ствол могучий у дороги —

древо жизни, мускулы стальные…

2004

Судя по датам, это далекий 2004 год, когда к мифам были обращены мы все — скандинавским, славянским, европейским, и везде там есть то самое дерево, чаще всего это именно Дуб…

Далеко ходить не надо, это же родное «У Лукоморья дуб зеленый» нашего гения. Но сразу о грустном. От всех славянских мифов, которые вместе со своим учителем В. А. Жуковским юный Пушкин и хотел написать, в итоге остались только строчки вступления, известные каждому школьнику, а потом чужие мифы заменили своими, и появились и чародей Финн, и Наина, и говорящая голова богатыря…

Не было позволено им написать славянскую сагу по разным причинам, хотя там есть намек на то, что Руслан все-таки спасает Людмилу и доставляет ее князю Владимиру, тому самому, который от золотой цепи (славянской письменности) и следа не оставил и принес нам чужую веру и чужую письменность. И напрасными оказались подвиги богатыря Руслана.

Но дуб остался, он перекочевал во многие наши сказки, и до стихотворения Виталия тоже дотянулся.

Не хочется додумывать за автора, писал он скорее по наитию, но в том-то и прелесть поэзии, что она являет или не являет нам и иные смыслы, может быть, скрытые и от самого авторе, если он «пишет, как дышит». Большинству стихотворцев они не ведомы, но редактору, журналисту, музыканту, конечно, прекрасно знакомы, даже если он сам не до конца понимает, что же рождается под его пером.

наши души вспыхнули, застыли,

старый дуб увидев у ручья,

будто в нём мы целый мир открыли,

новый смысл истин бытия…

Новое — это же хорошо забытое старое, а кому, если не поэту вернуть нас к началу, к истокам, к древу жизни, к священному дубу? Кстати, и у славян там происходили главные события — давались клятвы, решались спорные вопросы, был переход в мир иной — «дубу дать» или «дубу душу отдать» — разве это не из того же контекста?

Кстати, в рай (Ирий) душа карабкалась именно по стволу дуба, и если могла добраться до небес, оставалась там, а остальные валились в пропасть, в пекло к богам Тьмы, и делом это было не таким уж и легким — на небеса добраться.

Я так долго остановилась на этом стихотворении именно потому, что для меня лично темы ближе и дороже нет в нашей литературе, в нашей поэзии. И сразу возникает вопрос: а вдруг это тот самый случай, когда у нас классный поэт, побывавший в Лукоморье и слышавший и песни, и сказки кота Баюна?.. Древние волхвы — хранители сказок, мифов, тайных знаний — обречены были возвращаться в мир снова и снова, так почему бы одному из них не появиться и в наше смутное время.

Но опять же останавливаю себя — ну горько, всегда горько ошибаться, разочаровываться. И снова Пушкинское «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад».

Стихотворение номер три восходит к лирике Тютчева, считавшегося приемником Пушкина, и в момент ухода гения именно его прочили на это место. Любимая тема Тютчева — мощная, яркая картина мирозданья, где человек — только песчинка малая, контекст фундаментальный.

Все стихии

Не копи в кулак свободу,

А добудь Огонь и Воду —

Все стихии обрети

На своём Большом пути.

Ты и сам — стихия мира

Среди множества дорог:

Слева — лавры, справа — лира,

Сверху — Истина и Бог…

12 июня 2007

Так постепенно, уверенно Виталий нас уводит от серебряного века к золотому, по крайней мере, в начале своего пути, и при всем том делает заявку на явление большого поэта в русской литературе.

Кстати, именно Пушкин для нас Тютчева и открыл, подчеркивая, насколько он морщен (силен) и близок ему по духу. Но случилось невероятное: поэзия пошла и развивалась по пути Лермонтова, а не Пушкина и Тютчева, русской душе оказались ближе страсти роковые, мятежный парус, жутковатый Демон и прочие прелести, ведущие к декадансу.

Оценив то открытие, которое сделал Пушкин для нас, мы от него в сущности отказались, и связующим звеном там был современник Тютчева А. Фет с его тихой лирикой, часто очень милой, музыкальной, интимной, домашней, но все-таки это была поэзия совсем иного масштаба. А что же нам подарит дальше В. Бабич? Уйдет ли он от мировых стихий к усадьбе, роялю, который был весь раскрыт и струны в нем дрожали, или все-таки поведет нас в бесконечность Вселенной?

Когда спешишь за Красотой

Ах, оглянись! Постой! Постой!

Ты повстречался с Красотой!

Она скромна, как тишина,

Хрупка, как ранняя весна,

И ненавязчива, как свежесть

От трав душистых и цветов…

Она — простор!

Она — безбрежность!

Она — ключи от всех оков!

Но ты спешишь — не оглянулся

Или, вернее, даже спишь.

Уж точно: дух твой не проснулся,

А ты за красотой спешишь…

7 июля 2007

В его поэзии звучит скорее общее, а не частное, это понятие красоты в мире, это весна, это все та же панорама мира и человека в мире. Наверное, понимая, что личное зацепит читателя быстрее и легче, он все же остается на той высоте общего миропорядка, о которой заявлено в самом первом стихотворении.

Но здесь остается у читателя все меньше сомнений, что перед нами большой поэт, мыслитель, подаривший нам ту Новизну, о которой есть заявка уже в названии сборника, и она вовсе не случайна, как не бывает ничего случайного у настоящего поэта.

Хочу напомнить, что сборник этот для Виталия первый, где могли бы быть разные огрехи и неточности и проходные стихотворения, но забегая вперед скажу, что их тут нет совсем. Хотя в этом читатель убедиться и без меня, как только столкнется с книгой стихотворений.

Но современный поэт не может не обращаться к «опыту всех поколений» и мы вместе с Виталием обращаемся снова в век серебряный к философской лирике и А. Блоку:

Миры летят. Года летят. Пустая

Вселенная глядит в нас мраком глаз.

А ты, душа, усталая, глухая,

О счастии твердишь, — который раз?

И к стихотворениям Б. Пастернака, так чувствовавшего природу, мироздания, и человека в ней только малой песчинкой. Я вот об этом в стихотворении Виталия Бабича.

В едином пространстве

В едином пространстве надежд и свершений

Идёт по Земле миллион поколений.

Падений следы и высоты пришествий

Мы видим в едином пространстве последствий.

Мы даже предвидим нередко с тобою,

Что ждёт нас за ближней и дальней мечтою.

Мы учимся чувствовать тонкие грани,

Что в ясную мысль превращают туманы.

Мы учимся лучше, смелей разбираться

В глубинных причинах ненастья и счастья,

В едином пространстве надежд и стремлений,

Пронизанным опытом всех поколений.

10 июня 2008

Только в отличие от своих знаменитых предшественников, поэт оставляет нам право стать уже не песчинкой или волчком на плоскости Вселенной, фигурой бессмысленной и неодушевленной, ну катится она и катится, куда вздумается, и все фатально предрешено.

Лирический герой (герои) этого стихотворения учатся мыслить, разбираться, понимать самое главное и важное. А за их спинами стоят целые поколения со своими судьбами и опытом, и связь прошлого с грядущим очень и очень важна.

В этой первой статье мне важно было вписать поэта в контекст поэзии вообще — и наших золотых и серебряных веков — ее расцвета и заката.

А впереди еще более интересное открытие — портрет лирического героя — философа, музыканта, художника. Книгу украшают фотоиллюстрации, каждая из которых художественное творение, а не просто снимок.

Ничего удивительного, талантливый человек талантлив во всем.

И в подтверждение моих слов о художнике — стихотворение.

Рисунки на небе

Куда б я не шёл, и где бы я не был,

Я вижу рисунки. Рисунки на небе!

Художник-Творец вновь и вновь неустанно

Рисует дороги, сады и фонтаны…

Учусь я душой до глубин всех раскрыться,

На небо с улыбкой взглянуть не лениться.

Незримый, но сущий Художник-Творец

Возводит чудесный небесный дворец!..

Меняются формы — текучесть, текучесть.

В движениях плавных — живучесть, живучесть…

И вот уже карта Бескрайней Вселенной

На небо ложится легко и мгновенно.

Как в зеркало жизни, на небо взирая,

Я вижу течение Света и Рая!

И в этой подвижной живой панораме

Вращается вся Бытия голограмма…

10 июня 2008

И вот теперь самый главный вопрос — хотелось бы вам познакомиться с поэтом такого уровня? Мне ну очень бы хотелось побродить с ним по тем самым дорогам, забывая о реальности и переносясь в бескрайность вселенной.

Правда, опасно немножко, сразу Блоковское вспоминается:

Да, я возьму тебя с собою

И вознесу тебя туда,

Где кажется земля звездою,

Землею кажется звезда.

И, онемев от удивленья,

Ты у’зришь новые миры —

Невероятные виденья,

Создания моей игры…

Дрожа от страха и бессилья,

Тогда шепнешь ты: отпусти…

И, распустив тихонько крылья,

Я улыбнусь тебе: лети.

Совсем не хотелось бы, чтобы вот так все закончилось, но что-то подсказывает мне, что наш поэт совсем иного склада, что он не расправится так жестоко со своей Прекрасной Дамой. Хотя я могу ошибаться, для этого надо заглянуть в другие тексты и проверить гипотезу.

Так какова же его Прекрасная дама, и главное — Демон-разрушитель или рыцарь рядом с ней находится, сбросит ли он ее с вершины или «заслонит собой на ветру»? Пока на этот вопрос у нас с вами нет ответа, но он обязательно появится.

Жизнь и судьба сборников стихотворений очень трудна в наше время, их много, и большинство из них проходят мимо, не цепляют. Это тот редкий случай, когда мимо не пройдете, когда цепляет точно и он останется с вами надолго, потому что жить и дышать помогает, а не для этого ли поэзия нам и нужна?

Новизна В. Бабича

Путь к гармонии

В поисках настоящего поэта мне пришлось перенестись сначала в самиздат, в других местах поэзия как-то не приживается, а потом, как и выяснилось, в славный город Минск, где и обитает Виталий Бабич. И путешествие оказалось очень удачным, интуиция не подвела, для себя я открыла не просто замечательного поэта, хотя и они встречаются в последнее время крайне редко, а философа со своим мировоззрением и очень близкой мне философией В. Соловьева и А. Блока.

Поэты, хорошие поэты, делятся на две категории: прочитал, порадовался, закрыл, и те, к творчеству которых очень хочется возвращаться. Вряд ли сразу можно охватить вниманием целый сборник, движение происходит постепенно, но появляется желание открыть книгу снова и снова, ведь такая поэзия не линейна, в ней много чего скрыто даже от внимательного читателя. И конечно, хочется поизучать личность самого поэта. Никогда не верила, что человек, написавший хорошие, очень хорошие стихотворения не интересен сам, мне лично очень интересен, и вы это прекрасно знаете. Хороший человек может и не писать стихов, но поэт, сотворивший классные стихотворения, не может не быть хорошим человеком, в том нет сомнения.

Пробежавшись по бескрайним сетям интернета, выяснила, что Виталий Бабич в Белоруссии человек известный, занимался многим, и музыка в его власти, и гитара просто поет в умелых руках, и газету университетскую он выпускает, и редактор классный — интернет ничего от нас не утаит. А еще, судя по многочисленным фото — очень артистичная и яркая личность наш герой. А что для меня лично очень и очень важно — поэт, стремящийся к гармонии в жизни и в окружающем мире, и в музыке, и в поэзии. Поэт, растворившийся в природе, как всегда бывало у Б. Пастернака, и одновременно «мыслящий тростник», не песчинка мироздания, а именно человек разумный, а потому стремящийся к гармонии, чего всем нам так не хватает сегодня и просто не остается в этом странном мире.

Но продолжим листать «Новизну» Виталия Бабича, и вникать в каждую строчку…

Обновление

Средь желтизны цветов, тянувшихся до неба,

Там, где река рисует свой вираж,

Казалось мне, что раньше я здесь не был,

Как будто связь времён оборвалась.

Мне пели птицы о Любви и Свете,

И ветер эти трели окрылял —

Я, вдохновлённый, Рай земной здесь встретил.

И новых сил открылся мне причал…

Пусть будни и заботы отдыхают:

Мой ум — от них,

Они же — от сует!

Пусть душу только Радость окружает!

И ничего плохого рядом нет…

И с этим лёгким, светлым впечатленьем

Вольюсь я вскоре в городской поток,

Спокойствием,

Гармонией,

Терпеньем

Наполню быстротечных дней исток…

7 августа 2010

За строчками слышится музыка, даже пение, настолько все гармонично и похоже на поэзию «заговоров и заклинаний», как определил подобную философскую лирику А. Блок.

Поэзия такой была в древности, такой она должна была оставаться и потом, но происходили какие-то разрушительные процессы, лишившие ее той самой музыки. А порой и сами поэты не понимают и не чувствует этого, а то и играют в поддавки со своими читателями, и только немногие из них преодолевают эту высокую планку. Тогда и звучат пронзительные строки, цепляющие, волнующие тех, кто в них погружается.

Это поэзия иного порядка, так непривычна она в нашем мире, где гремят взрывы, и звучит напористая гражданская лирика, как и всегда бывает в смутные времена.

Но если заглянуть в немного грустные глаза Виталия Бабича на многочисленных фотографиях, то яснее видно, что он точно не от мира сего. Он послан в наш мир, чтобы напомнить глухим и потерянным в этом мареве людям о Вере, Надежде, Любви, что уже само по себе очень много, но еще и о Гармонии, что уж совсем нами никак не воспринимается. А забывшие о ней погружены в хаос, страдания, в чувства с привкусом полыни. В этом нет ничего удивительного, слишком долго и упорно после гибели А. С. Пушкина нас к этому вели великие поэты наши — к декадансу, к социалистическому реализму. Все изменилось в тот момент, когда нам вернули творчество поэтов серебряного века, когда оно стало частью, очень значимой частью литературной жизни. Это была настоящая поэзия, но не стоит забывать, в какие времена она появилась на свет. «Рожденные в года глухие, пути не помнят своего» определяет это время З. Гиппиус. И мы, прожили уже четверть нового века, прежде чем что-то начало меняться в мире.

Именно по созидательному пути пытается нас вести В. Бабич, в чем не трудно убедиться.

Следующее стихотворение так и называется «О гармонии», значит предугадано мной, и предсказано им все правильно.

О гармонии

Когда к гармонии пришли душа и тело,

И нет в сознаньи никаких противоречий,

Тогда идёшь вперёд легко и смело

И не сгорают силы, словно свечи,

И всё становится тогда простым и ясным,

Как для ребёнка дважды два — четыре,

И каждый миг рождается прекрасным,

И больше красоты заметно в мире!..

7 августа 2010

Оба эти стихотворения, судя по дате, написаны в один и тот же день в августе, месяце для меня (как и для Анны Ахматовой) очень тяжелом, ведь именно в августе великие поэты — смысл ее жизни — уходят от нас: сначала в страшных муках А. Блок, потом через пару недель расстрелян великолепный Н. Гумилёв — муж Ахматовой; пуля, изготовленная рабочим, как он и предсказывал, сразила его наповал.

Август — время размышлений и воспоминаний для многих поэтов, наверное, в это время в последнюю очередь они думают о гармонии. А рецепт счастливой жизни по В. Бабичу очень прост на самом деле:

И каждый миг рождается прекрасным,

И больше красоты заметно в мире!..

И тут же вспоминаются знаменитые Пушкинские строки:

Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса…

Август уводит нас в осень, но если добиться, достичь гармонии в мире и в душе, то «каждый миг рождается прекрасным. Только когда же мы с вами забыли об этом, почему погружаемся снова и снова в болото уныния? А поэты — в первую очередь.

Мне эта тема так близка, потому что в финале романа о Лермонтове «Смерть поэта — Маскарад» я пришла к таким же заключениям. Демон, каковым себя и считал мятежный гусар, погибает от незримой руки самого Пушкина именно потому, что наш Гений первым почувствовал, к чему приведет творчество того. кто пришел на смену, сильное и разрушительное, если Поэта оставить в живых, если он достигнет вершин небывалых, как и пророчили критики. Это желание убрать Демона, рассеять мрак всегда оставалось в душе нашего героя.

Мне казалось, что это только я так думаю, и очень обрадовалась, перечитав строки В. Бабича о гармонии. И ведь в романе века Воланд, вынужденный творить добро, потому что больше некому, дарит героям не счастье, а только покой — начальная стадия обретения гармонии.

Князю Тьмы тоже известна тайна вечная о том, что неспокойный человек не может быть счастлив. Тогда для чего все в мире происходит, зачем нам жизнь дана?

Лермонтовское «А он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой» собственно о том же самом, только бросая и парусник, и душу в бурю, творец никогда не достигнет желаемого, и ему, и всем нам это прекрасно известно. Но Лермонтов — тот творец, который о гармонии не имел никакого понятия, ее нет ни в одном его творении.

Виталий говорит о гармонии, он так думает, так чувствует, и остается надежда на то, что он до неё дойдет. И не просто дойдет, но и нас туда приведет.

Когда Константина Кинчева спросили журналисты: «А куда вы ведете тех, кто пришел на ваши концерты, кто поверил вам?», он затруднился ответить на этот по сути главный вопрос для музыканта, что меня в тот момент очень удивило. Вожак, властелин душ, понятия не имеет, куда идти, ну совсем как в русской сказке: «Поди туда, не знаю куда, принеси то. не знаю что». Не потому ли я так надеюсь на лучший исход у Виталия Бабича?

Стихотворение «Наедине с собой и миром» мне и вовсе показалось для нашего автора программным, посудите сами:

Наедине с собой и миром

Наедине с собой и миром

Душа вела свой диалог,

Устав от голода и пира,

От безмятежья и тревог.

Она хотела отрезвиться

Свободой —

каплей Бытия,

Водицей чистою напиться

Из Вдохновения ручья.

Она желала помолиться

Во храме

собственного «Я»

И от иллюзий отстраниться,

Как от потухшего огня…

Как ориентир среди дорог,

Как сотканная жизнью лира,

Душа вела свой диалог

Наедине с собой и миром…

30 октября 2010

А не кажется ли вам, дорогой читатель, что это поэзия совсем иного измерения, чем привычная нам лирика? До таких откровений доходил очень юный М. Ю. Лермонтов в стихотворении «Выхожу один я на дорогу», когда ему было чуть больше 20 лет, потому его и считали старшие товарищи гением.

Но в том случае в голосе поэта звучала все-таки трагедия одиночества, оторванности от мира, отрешенности, надрыва.

У Ю. Левитского есть строчки именно о Лермонтове:

Каким же ветром обдиралась эта кожа,

какое пламя видел он, какую тьму,

чтоб, словно жизнь безмерно долгую итожа,

в конце сказать —

«и зло наскучило ему»!

И вдруг мы перечитываем строки нашего минского поэта, и ничего такого там нет и в помине «печаль моя светла» — снова повторяю я Пушкинские строки.

Она хотела отрезвиться

Свободой —

каплей Бытия,

Водицей чистою напиться

Из Вдохновения ручья.

Разве это не состояние комфорта, отдыха, покоя предшествующего гармонии? А значит, это качественно новый этап — снова путь от Демона к Ангелу, от Лермонтова к Пушкину.

Мне вообще показалось, что это и есть монолог Ангела-хранителя, вырвавшегося из грешного мира, чтобы немного передохнуть.

И вспомнились строки Олега Чертова о том, что с самого начала творения мира Ангельская братия была отправлена туда, чтобы узнавать друг друга, чтобы среди чужих были родные души, они снова и снова встречались в менявшемся мире, находя друг друга в разных временах и пространствах. Если допустить, что наш поэт один из таких посланников, то немного легче становится на душе, и верится в то, что все еще будет, что объединившись со своими светоносными собратьями, он сможет дойти и нас довести до той самой гармонии.

А кому не хочется верить в такой поворот? За темным Средневековьем пришла же эпоха Возрождения. И не то ли это самое время наступает и для нас тоже, если история движется по спирали?

У лирического героя Виталий Бабича есть Душа — это самое главное, потому что мы знаем, убеждаемся в том, что в этом мире «так много тел и так мало душ» (М. Цветаева). А разве не за ними свет и грядущее, не потому ли их стремится убрать и править от их имени Великий инквизитор? Но если такое случится, то рухнет мир и погаснет свет, мы просто заплутаем в темноте. То, что борьба света с тьмой продолжается в наше время особенно яростно, понимает и чувствует прекрасно каждый из нас. И нельзя допустить, чтобы тьма поглотила свет и не оставила нам шанс на жизнь и творчество.

Но из всего контекста лирики Виталия Бабича понятно, что такие творения и такие поэты рассеют мрак своими строчками, усилием воли, преображением мира, о чем нам и говорит сам поэт, в своем стихотворении, где в центре повествования весна. И тут уже поворот времени, поворот пространства, наполненный новым светом, новыми событиями и людьми. Ожидание перемен со знаком плюс, ожидание новизны, заложенное даже в названии этого сборника, сбывается, сон становится явью. Автор обещает нам позитив и гармонию во всем. И снова Блоковское — если стереть случайные черты, то жизнь окажется прекрасной. Такая заявка есть и в этом стихотворении:

За поворотом

Как много скрылось слабостей и силы

За поворотом быстротечных дней!?

Глаза Весне воскреснувшей молились,

А ноги шли по мерзлоте камней…

Былая боль уже казалось тенью,

Река надежд текла из ручейка…

Мечта тянулась к свету и цветенью,

Реальность — окружение цветка!

Как мало будет впереди потерей,

Как много будет пройдено высот!?

Как важно, чтобы счастье не старело,

Пройдя за каждый новый поворот…

6 марта 2011

Ну и, конечно, вспоминается предание о перстне царя Соломона, на который он смотрел в трудные минуты, и где было написано «Все пройдет».

Поэт обещает нам нестареющее счастье за каждым новым поворотом и ту радость великую, которая и согреет души, и поможет идти дальше.

Перелистывая страницы новых сборников стихотворений поэтов, которых мы для себя открываем и хотим оставить на книжной полке, снова возвращаться и перечитывать, важно найти не просто интересные и созвучные строчки, которые отзовутся в наших душах, это тоже дорого всем нам, но не менее важно, если поэт способен изменить в нас что-то, показать, как и куда нам надо двигаться. Опираясь на традиции русской классической поэзии, выбрать самый светлый путь к звездам, а не в бездну, то только поэт будет удостоен внимания и заставит нас ожидать новые творения.

В первой статье я уже говорила о том, что Вечная Женственность, Прекрасная Дама философа Владимира Соловьева и его ученика А. Блока, уже мелькала на страницах книг В. Бабича, вот и хотелось бы взглянуть на нее с близкого расстояния, и посмотреть на отношение к ней автора. Хочется узнать, каким будет поэтический роман лирического героя с такой дамой.

А. Блок потряс мир своим циклом «Стихи о Прекрасной Даме», но потом как раз свернул за поворот, где ждала нас совсем другая картина. В его циклах появлялась то Снежная королева, то страстная Кармен. А от этого романтического и прекрасного образа осталась только развенчанная тень. А очень жаль, что все так вышло. Хочется надеяться, что наш поэт останется верен самому пленительному образу в русской литературе, сможет больше, шагнет дальше. Не он ли ратует за гармонию во всем, а именно любовь движет солнце и светила, ее негасимое пламя, об этом не стоит забывать нам всем, и в поэзии, и в жизни она невероятно важна, просто необходима. Вот и остаемся мы в поисках Прекрасной Дамы в лирике Виталия Бабича

На вопрос одного из поэтов Омска, почему я ничего не пишу о его творениях, которые мне в общем-то нравятся, я так и ответила: «потому что не нашла там Прекрасной дамы, единственной и неповторимой».

Очень надеюсь, что у Виталия Бабича она все-таки появится, как и у любого поэта его масштаба.

Новизна В. Бабича. Природа — храм

В небольшом по объему сборнике В. Бабича «Новизна», если пристальнее всмотреться, вырисовывается сразу несколько основополагающих лирики поэта тем и контекстов. И это тем более удивительно, что сборник чуть ли не первый не только по времени его издания, но и по времени создания стихотворений, последние из которых помечены далеким уже 2014 годом. Из чего можно сделать вывод, что первый блин не только не комом, но сборник этот заслуживает самого пристального внимания со стороны читателей и критиков.

Влюбившись с первого взгляда в его лирику, в стремление к гармонии, давным-давно забытое всеми нами и вдруг так внезапно вернувшееся, я писала первые две статьи о поэтике минского автора. Тогда я обещала вам показать его строки о любви, особенные строки хотя бы потому, что вслед за Блоком он обращается к теме Прекрасной Дамы и Вечной Женственности.

И случилось это более, чем через сто лет после цикла «Стихи о Прекрасной Даме», когда-то потрясшего весь серебряный век. Так долго нам пришлось возвращаться к теме, всегда волновавшей читателей. От Данте к Пушкину и Блоку, и вот в смутном 21 веке снова есть у нас рыцарь и его прекрасная дама.

А. Блок быстро от нее ушел, издав книжку стихотворений, а вот В. Бабич живет с этим образом в душе на протяжении десятилетий, отказываться от него не собирается, судя по ранним и зрелым стихотворениям поэта.

Но прежде, чем мы приобщимся к моей любимой теме, мне бы хотелось заглянуть в мир природы, поговорить о месте человека в этом мире, о свете и счастье, которые дарит всем нам природа.

Казалось бы, за всю свою жизнь наш великолепный Б. Пастернак все об этом написал, создал свою философскую систему — природа-человек, и добавить тут особенно нечего. Кстати, Виталий появился на моей странице ВК именно в день рождения Бориса Пастернака и запостил себе на страницу клип с песней «Свеча Пастернака», что и заставило меня обратить внимание на таинственного поэта из Минска.

Это пересечение и знакомство оказалось не случайным, в мире вообще ничего случайного не бывает, мы можем просто не знать замысла, не понимать, почему так происходит, но рано или поздно тайное становится явным.

Вот из-за таких деталей мне легко и просто работать с его поэтическими текстами, такое впечатление, что я их знаю не первый месяц и даже не первый год.

Но если заглянуть еще дальше в мир классики, то в памяти возникает спор Павла Петровича Кирсанова и Евгения Базарова, наших отцов и детей, о том, что такое природа — храм или мастерская, сколько о том сказано и написано. Каждый школьник все знает об этом вечном споре и романе И. С. Тургенева.

И кто-то согласен с тем, что она именно мастерская, но старомодные романтики вместе с автором романа, уверены, что она — храм, прекрасный, величественный, к которому надо очень бережно относиться, и уж никак не воспринимать его потребительски.

У Б. Пастернака природа — не просто храм, а бесконечная Вселенная, где человек — только маленькая песчинка, от которой не так много зависит, и она находится в вечном движении. И, судя по его текстам, в ней не отражается мир, как в капле воды, она просто часть мироздания, затерявшаяся в просторах времени и Вселенной.

Романтик и философ В. Бабич относится к этому мировосприятию несколько иначе. Его герой вписан в природу, которая для него, несомненно, храм, но лирический герой — не песчинка вовсе, он разумное существо, способное, жить, любить, чувствовать и быть в том храме живой душой, наполненной светом и всеми природными стихиями.

И мне как читателю такая позиция значительно ближе. Конечно, здесь можно вспомнить и циклы И. Царева о реках России, где он побывал, о временах года, о том, как уходит и растворяется в природе душа, вырвавшись из шумного города, оказавшаяся в своей родной стихии, у истоков.

Программное стихотворение Игоря Царева «Придет пора» — о том, о чем я говорила выше.

Придет пора корзину взять и нож,

И прекратив порожние турусы,

Обрезав лямки повседневных нош,

Купить один билет до Старой Рузы,

Добраться до окраины и там

По улочке расхристанной и сонной

На радость всем собакам и котам

Пройтись еще внушительной персоной,

Явить собой столичный форс и класс,

Остановиться как бы ненароком

И вспышки любопытных женских глаз

Небрежною спиной поймать из окон…

И далее, зайдя в прозрачный лес,

Где обитают белые и грузди,

Почувствовать, как новый интерес

Чуть-чуть разбавит вкус осенней грусти…

И закурив, глядеть из-под руки,

Устало примостившись на откосе,

Как темное течение реки

Куда-то листья желтые уносит

Очевидно, что это уже не лирический герой Б. Пастернака, это человек, уходящий из городской среды, где он чувствует себя моллюском, выброшенным на улицу, в толпу людей; уходящий в тот мир, откуда он пришел и куда собирается уходить.

И зная о таком мировоззрении любимого всеми нами поэта, хочется взглянуть и на природу в текстах нашего автора.

Это, конечно, осень, которая и у Пушкина, и у Царева все еще «очей очарование», вдохновенная и по-своему прекрасная.

А если вы не забыли, наш поэт Бабич стремится душой к небу и к свету. И где, как ни в природе, отражена эта дивная красота?!

Осенней нежностью проникнуты просторы,

Осенней мудростью туманится рассвет.

День начался. И к небу взоры, взоры

Летят, летят

за вереницей лет…

Уже зима с весною пролетели…

Уж лето закрывают облака…

И снова в птичьих многозвучных трелях

Осенняя мелодия —

близка.

Всё ближе грань, где Счастья небосводы

Вливаются в единый свой Исток,

Где жизнь уже не измеряют годы,

Но неизменно лишь:

«Всему свой срок».

Октябрь 2012

На фоне всех остальных времен года поэты всегда выделяет осень, а в ней — и нежность, и мудрость, и года летят, как птичьи стаи, и, в таком понимании, живем мы от осени до осени.

Не надо забывать о том, что Виталий еще и музыкант, не потому ли ему «Осенняя мелодия близка». И даже в пору увядания грусть может быть светлой, как в данном случае, а мелодия — особенно пронзительной и яркой, цепляющей душу каждого из нас.

Но пока все у нас идет по плану, как сказал бы Егор Летов, а вот финальные строки этого стихотворения удивительны, и мы понимаем, что в той самой осенней мелодии скрывается:

Всё ближе грань, где Счастья небосводы

Вливаются в единый свой Исток,

Где жизнь уже не измеряют годы,

Но неизменно лишь:

«Всему свой срок».

Осень поэта нас переносит из реальности в Вечность, потому что время перестаёт привычно течь, и остаются только вечные истины, и души поднимаются на небеса все выше и выше. Вот этот переход от земли к небу, в его просторы не сразу заметен, но он будет встречаться и в других стихотворениях, и в прозе поэта. Его можно пропустить и не заметить, но обязательно стоит вслушаться и вчитаться, чтобы понять, чем он дышит, в чем скрывается та самая Новизна, которая вынесена в заглавие сборника. И даже на первый взгляд вовсе не так прост наш поэт, а уж на второй понятно, сколько всего укрыто за той самой простотой.

Еще более важным мне показалось стихотворение «Ветка сирени», хотя вроде бы оно по сути своей не таит таких подводных камней, как первое стихотворение, но мы с вами находимся в храме природы, к которому относимся часто просто по-варварски, за что мучительно больно автору.

Ветку сирени сорвали девчушке:

Просто, чтоб было в руках что нести.

Ветку сирени сорвала старушка,

Чтоб со ступенек окурок смести.

Ветку сирени сорвали подростки,

Чтобы девчонкам сюрприз «забомбить».

Ветку сирени погладили доской —

Или хотели ей гвозди забить?..

Ветки сирени поранили краном,

Чтобы на пятый этаж поскорей…

Шёл день за днём. Быстро новые раны

Рвали кору терпеливых ветвей…

А через месяц последнюю ветку

Лихо сорвал ветерок озорной…

На одного стало больше калеку

В храме природы страны дорогой…

2 июля 2013

От почти невинного начала, к драматическому финалу. Ситуация знакомая каждому из нас, даже если дерево искалечена не до такой степени, как у автора, оно уцелело, хотя бы на половину, то все равно, ясно видно, как мы поступаем с природой, что остается от цветущих благоухающих деревьев в итоге.

Опять же финал стихотворения пронзителен, спокойный голос переходит в крик или хрип, и картина рисуется удручающая:

А через месяц последнюю ветку

Лихо сорвал ветерок озорной…

На одного стало больше калеку

В храме природы страны дорогой…

А разве вы не видели на улицах наших городов деревья, изуродованные после подстрижки или вероломства человека? Мы каждый день проходим мимо, погруженные в свои важные и неотложные думы и дела, и только человек с горячим сердцем и чуткой душой может заметить этот варварство, запомнить и написать о нем.

Этот тот случай, когда слово поэта отзовется или не отзовется в наших душах, но он не мог не написать о том, что волнует, не мог не помочь кому-то из нас очнуться и бережнее относиться к природе.

Мысль о великолепии храма природы, о том, как к нему тянется душа романтика есть и в еще одном стихотворении В. Бабича, только минорная тема заменяется мажорной, потому что перед нами поэт, которому варварство чуждо, кажется диким. Что же будет делать он, покинув пыльный и шумный город и оказавшийся на лоне природы?

Я буду дышать этой светлой прохладой,

Я буду купаться в дождях ноября

От мысли, что много для счастья не надо,

Когда каждый миг проживаешь не зря!

Когда сквозь кружений листвы обозримы

Свечения истины прожитых лет,

Вздыхаешь легко, как под взглядом любимым,

И хочешь обнять весь, весь, весь этот свет…

4 ноября 2013

Он и на самом деле находится в храме природы, естественно, органично в нее вписывается, радуется каждому прожитому мгновению, размышляет о том, как мало надо для счастья.

Кстати, здесь снова проступает его любимая осень, но для поэта-философа это еще и осень жизни, а не только время года. И что же творится в душе в такие мгновения счастья?

Вздыхаешь легко, как под взглядом любимым,

И хочешь обнять весь, весь, весь этот свет…

Как часто мы произносим слово «счастье», но понимаем ли суть, смысл этого состояния души? Надо признать, что у большинства из нас о нем очень смутное представление, если оно вообще сформировано. Вся наша литература пронизана мотивами страдания, страдают все и всегда, эта вечная депрессия, едва успев прекратиться, появляется снова. И некоторые поэты уверены в том, что только в таком состоянии и можно писать стихи, и такие они только и интересны читателю. Кто-то помнит о том, что «в стихах все сбывается», как не раз повторяла М. Цветаева, и если это настоящие, сильные строки, то поэт программирует нас на те самые несчастья, и сам упивается силой своих слов, силой своих строк. А не пора ли всем нам, пишущим и слушающим, об этом крепко задуматься, не множить наши несчастья, это и без нас сделают прекрасно другие.

А вот для Виталия Бабича, который прекрасно знает, что такое счастье, оно:

Когда сквозь кружений листвы обозримы

Свечения истины прожитых лет,

Вздыхаешь легко, как под взглядом любимым,

И хочешь обнять весь, весь, весь этот свет…

Просто хочется обнять весь свет, постичь истины и оставаться в храме природы, не искалеченной прогрессом и просто варварством людей. Казалось бы, это так очевидно, но много ли у нас счастливых людей?

Вот потому так актуальны простые, на первый взгляд, прозрачные строки философа тютчевского уровня, но живущего с нами и сегодня. Так же, как и наш гений Пушкин, Тютчев слишком долго оставался в тени всех демонов, о которых с таким упоением пел заносчивый гусар Лермонтов, любивший Пушкина самозабвенно, но о гармонии его лирики понятия не имевший, и все сделавший, чтобы разрушить ту самую гармонию в своем творчестве.

И в заключительной части этого повествования хотелось бы обратиться к стихотворению о весне — времени возрождения природы, когда вся она, и человек, очнувшись от сна, возвращается к полноценной жизни.

Тут, конечно, в помощь нам прежде всего Блоковские строки:

О, весна без конца и без краю…

О, весна без конца и без краю —

Без конца и без краю мечта!

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!

И приветствую звоном щита!

Принимаю тебя, неудача,

И удача, тебе мой привет!

В заколдованной области плача,

В тайне смеха — позорного нет!

Принимаю бессонные споры,

Утро в завесах темных окна,

Чтоб мои воспаленные взоры

Раздражала, пьянила весна!

Принимаю пустынные веси!

И колодцы земных городов!

Осветленный простор поднебесий

И томления рабьих трудов!

И встречаю тебя у порога —

С буйным ветром в змеиных кудрях,

С неразгаданным именем бога

На холодных и сжатых губах…

Перед этой враждующей встречей

Никогда я не брошу щита…

Никогда не откроешь ты плечи…

Но над нами — хмельная мечта!

И смотрю, и вражду измеряю,

Ненавидя, кляня и любя:

За мученья, за гибель — я знаю —

Всё равно: принимаю тебя!

1907 г.

Это стихотворение требует отдельного анализа, тут хорошо бы рассмотреть весь его символический ряд, откуда там появляется образ Медузы Горгоны, какой неразгаданный бог возникает (Велес, Ярило или кто-то еще), почему встреча оказалась «враждующей». Скорее всего, это относится к битве одного из молодых славянских богов с Кащеем. Только так можно прогнать стужу, отправить его в Пекло и вернуть на землю тепло и свет. Но повторю, это тема отдельного разговора о символике первого поэта эпохи декаданса — подчеркиваю последнее слово.

Одно лишь понятно, что для лирического героя А. Блока, эта встреча оказывается роковой, он, как вечный рыцарь, готов принять гибель для того, чтобы весна, обновление, Новизна — главный термин нашего поэта-современника — наступила. В общем, тут у нас страсти мирового масштаба. А что же у В. Бабича с весной связано, как он ее воспринимает, принимает, если вообще принимает?

Еще раз напомню, что в Пушкинский контекст он вписывается легко, а в Блоковский?

Весна не за горами.

Она уже средь первых…

Нам это шепчут с вами

Все почки на деревьях.

И каждая травинка,

Что из земли пробьётся,

Как первая снежинка,

Планете улыбнётся.

Зима — порой без снега,

Но не бывают вёсны,

Где не одета нега

В наряд цветущий, пёстрый.

Весна не за горами.

Она — за поворотом.

И с ней я — вместе с вами —

Спешу домой с работы…

Апрель 2014

Здесь нет ни одной минорной ноты, все ликует, все поет о жизни, о возрождении, о радости обновления. А значит, появляются новые радости и новые надежды на то, что в мир возвратится счастье, а вместе с ним такое любимое и универсальное для В. Бабича понятие, как новизна: в природе, в отношениях между людьми, в творчестве.

В последнее время я все чаще обращаюсь к образу сгорающей дотла и воскресающей из пепла птицы Феникс, именно это обновление необходимо каждому из творцов. Но когда же это должно происходить, если не весной?

Весной часто у разных народов, и у славян, в частности, начинался Новый год, и в этом была своя логика. Весна — время гармонии, радости и ожидания счастья для героев.

Оно может оказаться роковым, как для героев «Мастера и Маргариты», и таковым остается в двух измерениях: в мире современном и там, в древнем мире, где должно случиться распятие. И в этом контексте поэтика М. Булгакова созвучна Блоковской. Но не пора ли нам всем отойти от эпохи декаданса, чтобы весна снова стала не моментом гибели, а моментом пробуждения и воскрешения всего мира? И как хорошо, что она уже за поворотом, и стоит нам заглянуть за тот самый поворот, как весна будет с нами и принесет гармонию и радость.

Об этом нам говорит минский поэт Виталий Бабич в своей лирике, его лирический герой готов преобразить этот мир, и устоит ли его темный рыцарь, обреченный на гибель? Если в золотом веке все закончилось так плачевно, то может быть стоит остановиться у перекрестка, подумать хорошенько и выбрать другую дорогу. Стоит ли ходить по кругу и возвращаться к тому, что уже пройдено и обратилось в прах.

— Мы пойдем своими путем, — говорит нам герой сборника «Новизна».

Ему очень хочется верить, как и в то, что стремимся мы к небесам, к свету, а не тьме. Есть ли у нас другой выбор?

Ну и теперь надо взглянуть на Прекрасную Даму и тему любви в творчестве поэта. И знаю, что она будет не менее интересна и оригинальна у того, кто так любит и тонко чувствует природу, считая ее храмом, а не мастерской.

Лирический герой Виталия Бабича

Как бы поэт не скрывался от нас или не переходил к исповедальной лирике, у читателя останется свое собственное впечатление о нем. Оно складывается из контекста всего, что удалось прочитать, услышать, понять или наоборот не понять, тогда возникают заблуждения, некоторые из которых становятся мифами о поэте.

Говоря об одном и том же поэте, два критика могут так его увидеть, почувствовать, что у читателя складывается впечатление, что говорят они о разных людях. И это нормально, мнение критика субъективно, он смотрит на поэта под определенным углом зрения, да и сам поэт подливает масла в огонь, творя мифы о времени и о себе. Еще в Пушкинскую эпоху критики понимали, что с этим надо что-то делать, чего стоит миф о вечной любви поэта к загадочной Елизавете. Об этом написаны целые книги, не менее увлекательные, чем творения поэта, выдвигаются и отвергаются версии о том, кто же она такая, эта единственная любовь А. С. Пушкина.

К началу 20 века, к временам расцвета символизма, все так запуталось в поэзии, в мире творцов, что литературоведам пришлось вводить термин «лирический герой» (он появился впервые в статьях Л. Я. Гинзбург) чтобы как-то отличить рыцаря Прекрасной Дамы, Демона, Снежного короля от самого поэта, который чаще всего совсем не был похож на свои стихи.

Как вы понимаете, относилось это, прежде всего к творчеству А. Блока — первого поэта той эпохи, это он все раз и навсегда запутал в теории нашей многострадальной литературы.

Если с А. Пушкиным, М. Лермонтовым и их современниками все было относительно понятно: герой — это сам поэт со всеми его мыслями переживаниями, метаниями и стремлениями, да и прожили они достаточно короткий срок для того, чтобы творить мифы о себе, то именно с А. Блоком все оказалось наоборот. Мифы появились до его рождения, когда Пианист-Демон встретил дочку профессора Бекетова, и окружали они поэта до последних минут его жизни. И там действительно приходилось разбираться, кто есть кто, и что там правда (по многочисленным дневникам и записным книжкам), а что чистой воды вымысел.

Немного отстранившись от личности самого автора, мы чаще всего и обращаемся к его лирическому герою, живущему в его текстах, проживающему свою собственную жизнь, если творчество поэта заслуживает нашего пристального внимания. Надеюсь, вы уже поняли, что творчества Виталия Бабича такого внимания, несомненно, заслуживает.

В преддверии весны, в начале февраля он открыл для меня и тех, кто успел познакомиться с поэтом, совсем иной мир, устроенный по особым законам и правилам, и только отдаленно напоминающий мир всех его предшественников. Но загадка его и состоит в том, что как только мы вписали его в контекст Б. Пастернака или А. Блока, или Ф. Тютчева, он сразу показывает нам, что он совсем другой:

Нет, я не Байрон, я другой,

Еще неведомый избранник,

Как он, гонимый миром странник,

Но только с русскою душой.

— раздражённо восклицал М. Ю. Лермонтов

Наверное, каждый поэт индивидуален, большой поэт тем более, но только гении могут заглянуть за границу, за горизонт и поведать нам нечто такое, чего без них просто не было бы. Вернее, оно было бы, но оставалось неопознанным и не названным, а значит и не существующем для всех остальных.

Поэтический сборник В. Бабича называется «Новизна», и содержание его соответствует названию. А если это так, то становится интересно, кто же все это написал? Журналист, редактор газеты одного из белорусских университетов. Особо хочу подчеркнуть, что он еще и автор-исполнитель песен. А что же с его лирическим героем?

Уверена, что его жизнь в лирике поэта надо разделить на две части до 2015 года и после, потому что это два разных героя. Если наши классики прожили только первую половину жизни, то В. Бабич уверенно шагнул и во вторую. Шагнул с приличным багажом знаний, умений и опыта. Потому он нам показывает, что могло бы быть у тех, кто до 30 лет нас покинул или, не дотянув до 40, погиб на дуэли.

Лирический герой первой части жизни автора — это невероятно яркий, обаятельный молодой человек, влюбленный в природу, свет, красоту во всех ее проявлениях. Природа для него храм, а не мастерская вовсе, так что участь Евгения Базарова ему точно не грозит. Он влюблен в жизнь, в мир, в прекрасных женщин, он чувствует особенно остро музыку и не только привычную, но что еще более важно — музыку сфер. И сказать, что он оптимист, вопреки суровой реальности в наши смутные времена — это ничего не сказать. Это такой мощный оптимизм, что он заряжает энергией и всех, кто оказывается в поле его притяжения. И потом он невероятно привлекателен, артистичен, ярок. Читайте сами:

Я буду дышать этой светлой прохладой,

Я буду купаться в дождях ноября

От мысли, что много для счастья не надо,

Когда каждый миг проживаешь не зря!

Когда сквозь кружений листвы обозримы

Свечения истины прожитых лет,

Вздыхаешь легко, как под взглядом любимым,

И хочешь обнять весь, весь, весь этот свет!

4 ноября 2013

Состояние влюбленности для молодого человека должно быть естественным ощущением, но часто ли так бывает? Многие ли из нас так чувствуют и «дышат светлой прохладой»? Это должно быть правилом жизни поэта, но часто случалось скорее наоборот. Юный Лермонтов запишет «И скучно, и грустно и некому руку подать в минуты душевной тревоги».

А подводя итог его жизни, наш современник Ю. Левитанский изрекает:

Ах, танец бальный, отголосок погребальный.

Посмертной маски полудетские черты.

Гусар, поручик, дерзкий юноша опальный,

с мятежным демоном сходившийся на ты.

Каким же ветром обдиралась эта кожа,

какое пламя видел он, какую тьму,

чтоб, словно жизнь безмерно долгую итожа,

в конце сказать —

«и зло наскучило ему»!

Не долгожители, не баловни фортуны —

провидцы смолоду, пророки искони…

Мы всё их старше, а они всё так же юны,

и нету судей у нас выше, чем они.

Вторая половина 20 века, Юрий Левитанский — седовласый, прошедший войну поэт, настоящий Мастер в лирике — не случайно с таким трепетом относится к тому, кто годится ему в сыновья, а может во внуки. Так велика была сила воздействия на умы и сердца Демонического юноши, по праву таланта всего-то четыре года занимавшего опустевшее пушкинское место, четыре при жизни и столетия после трагической гибели.

Я не случайно вспомнила и Лермонтова, и строки о нем: поэзия пошла по пути-гибели, разрушения, отрицания, тьмы, которая видится повсюду. С тех роковых дней (революция, гражданская, Великая Отечественная войны, что не способствовало переменам мировоззрения) выброшенные в бескрайнее море поэты плыли по течению, гадали, смогут ли они добраться до берега, или останутся там навсегда.

И вот приходит герой, который просто радуется жизни, свету, зовет нас не в пекло, а в Небеса. Сразу ли можно поверить ему?

Знакомясь с творчеством Виталия Бабича, я вдруг ощутила себя Понтием Пилатом, к которому привели на допрос Иешуа. Прокуратор зол и растерян, больная голова, предстоящее распятие, его собственный выбор страшный, раздражение вовсе не сразу позволяют ему разглядеть того, кто перед ним стоит. А странные ответы пленника, слова о том, что все люди добрые, раздражают еще сильнее. И вдруг — о, чудо — у него перестает болеть голова, и он, просветленный, начинает понимать, что связано это именно с тем, кто грозится разрушить храм старой веры и принести в мир что-то новое. Да, он уже избавил Властелина от боли — это ли не доказательство того, что так и будет?

Новизна — так называется сборник В. Бабича. Но, может, так звучит только одно его стихотворение, бывают же озарения и просветления? Как трудно дается нам вера, как легко разрушить все, что видишь и открываешь для себя.

Стихотворение «За дождем» могло быть написано акмеистом Н. Гумилевым, настолько оно прозрачное и чистое, а ведь именно они, акмеисты, отказавшись от туманного символизма, стремились к простоте, прозрачности и воздуху, который мог бы ощущаться в тексте. Виталий Бабич возвращает нас к акмеистам снова и снова.

За дождём!

Дождь сегодня и вчера

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.