Бесплатный фрагмент - Звон шумящих украшений

Первые модницы Верхней Волги

Каменный век на Верхней Волге

Много тысяч лет назад

А начнём мы издалека…

А начнём мы издалека, с кайнозойской эры, точнее с её четвертичного периода — антропогена. Этот период продолжается по сей день, а начался он 2,6 млн лет назад, именно тогда появились и расселились по планете первые люди. Для нашей местности это были нелёгкие времена ледниковых периодов, науке известны четыре крупных оледенения:

• ≈ 850—750 и 650—600 тыс. лет назад — Сетуньское и Донское оледенения, охватившие всю европейскую часть России.

• ≈ 470—420 тыс. лет назад — Окское оледенение, сегодня вопрос о его границах остаётся дискуссионным, прежде считалось, что южная его граница проходила вдоль долины реки Ока.

• ≈ 180—150 тыс. лет назад — Днепровское и Московское оледенения, самые крупные, дошедшие до Западной Европы. В это время Волга была перегорожена в районе Плёса высоким валом ледниковых отложений.

• ≈ 112–115 тыс. лет назад — Валдайское оледенение, охватившее территорию Верхнего Поволжья и Северо-Запада России.

Во время последнего Валдайского оледенения территория Верхней Волги была тундрой, но, не смотря на все трудности, древние люди тут обитали, население было очень малочисленным, но следы его пребывания очень велики.

Первые люди на Верхней Волге

На территории Ярославской области первые люди появились 20–15 тыс. лет назад, тут известно несколько стоянок, относящихся к верхнему палеолиту — это Золоторучье-I, Золоторучье-III, Алтыново-I, Алтыново-II и Богоявление около Углича, а также Федюково-I в Мышкинском районе.

В Тверской области люди появились позже, около 12 тыс. лет назад, палеолитические стоянки известны в Авсерьгово-1 и Скнятино-11 (Калязинский район), Подол-III и Тёплый ручей-II (Селижаровский район), Усть-Тудовка-I (Ржевский район), Троицкое-III (Зубцовский район), Акулово-I (Удомельский район). Материалы с этих стоянок представляют верхневолжский вариант аренсбургской культуры.

В Ивановской области палеолитическая стоянка возрастом 12 тыс. лет. всего одна, открыта она совсем недавно на границе Южского и Савинского районов.

В Нижегородской области найдены кости мамонта и шерстистого носорога, но стоянок первобытных людей пока не обнаружено.

В Костромской области не найдено ни одного памятника эпохи палеолита, во время Валдайского оледенения население покинуло эти территории, переселившись южнее. Первые люди пришли сюда около 11 тыс. лет назад, когда Валдайские ледники начали отступать и началась теплая эпоха нашего с вами современного голоцена.

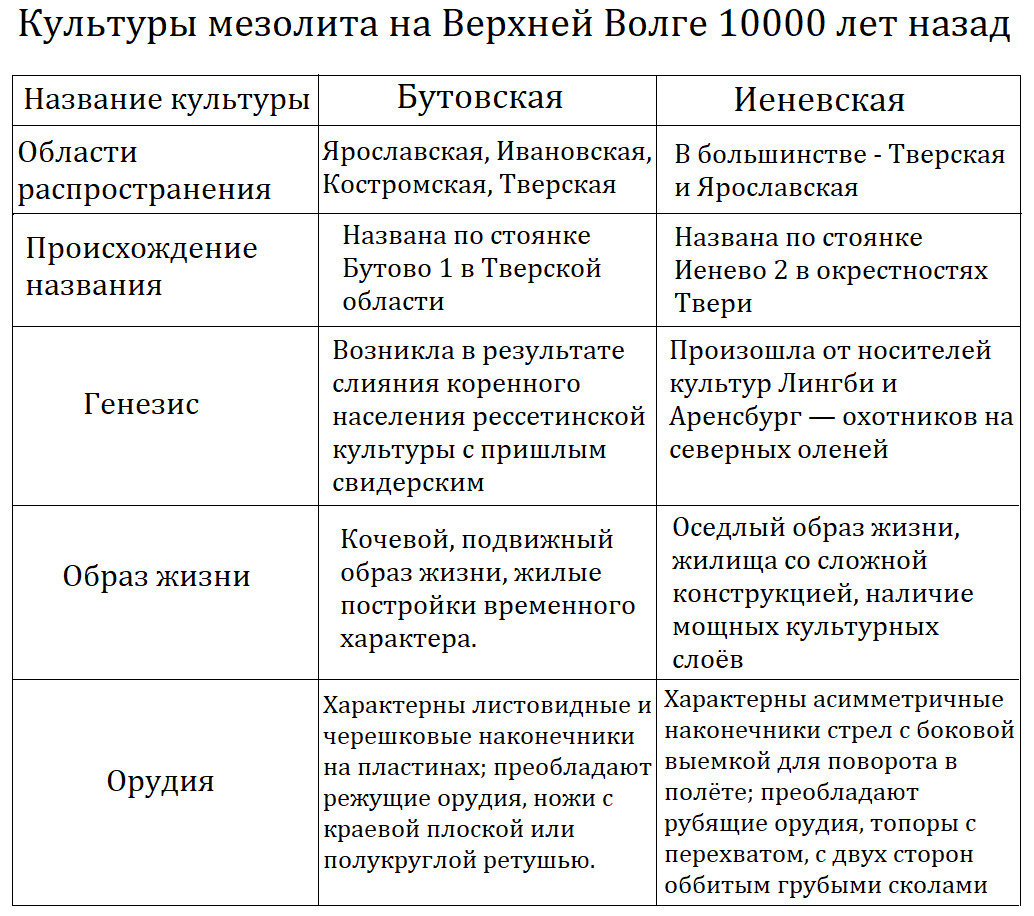

Бутовцы и иеневцы

С отступлением ледников пришла эпоха мезолита. На всём Верхневолжье мезолитических стоянок около семидесяти, но все они представлены всего двумя культурами — бутовской и иеневской.

Верхневолжская ранненеолитическая культура

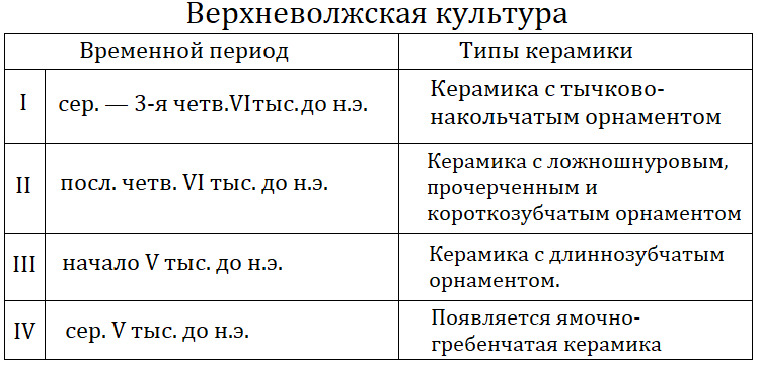

Когда создаётся гончарный горшок, наступает эпоха неолита, с этих пор маркером археологических культур становится керамика, различающаяся по форме, орнаментации и составу глины.

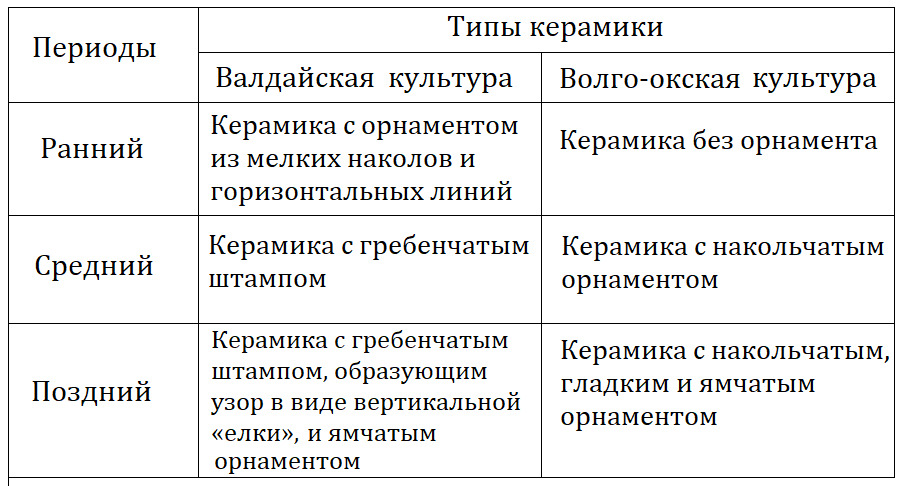

В Верхнем Поволжье учёными выделено три археологические культуры: верхневолжская (ВВК), валдайская (ВК) и волго-окская (ВОК). Археолог Крайнов Д. А., открывший верхневолжскую культуру, как и многие его последователи, считают памятники валдайской и волго-окской культур локальными вариантами первой.

Верхневолжская культура, датируемая VI–III тыс. до н. э. сформировалась на основе мезолитической бутовской культуры, её называют субнеолитической, т. е. население ВВК не перешло к сельскому хозяйству, в отличие от юго-восточных культур неолита, а занимались собирательством, охотой и рыболовством.

Отличительной чертой керамики ВВК является состав глины, в которой присутствуют примеси шамота, дресвы, раковин и органики, по орнаменту и форме горшков выделяется несколько этапов ВВК, ВК и ВОК.

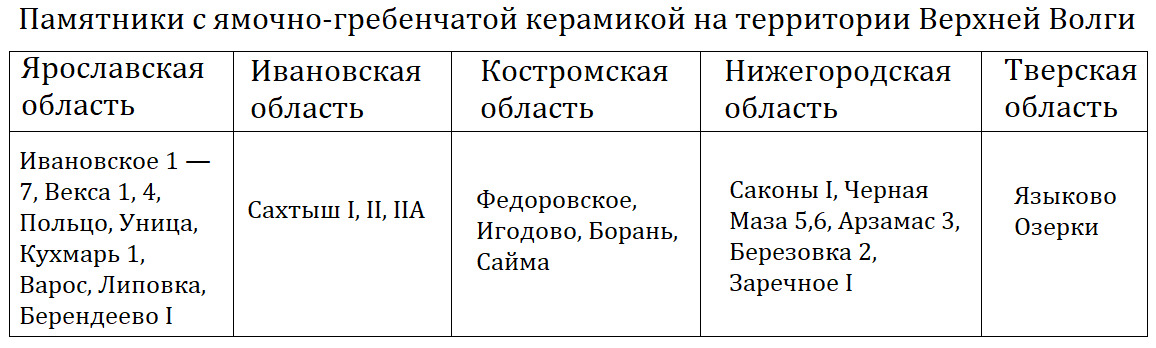

Культура с ямочно-гребенчатой керамикой, льяловская и балахнинская

Около середины IV тыс. до н. э. начинается этап развитого неолита, на место верхневолжской культуры приходит культурно-историческая общность (КИО) с ямочно-гребенчатой керамикой, которая буквально оправдывает своё название, в нее входят льяловская и балахнинская культуры, названные по стоянкам у села Льялово в Подмосковье и у города Балахна в Нижегородской области.

Интересными находками являются деревянные изделия, хорошо сохранившиеся в торфяной местности в Ивановской области — обломки луков, лыж, ковшей с ручками в виде гусиных голов, найдено много поделок из камня и кости с гравированными рисунками. Сохранились остатки жилищ — большие прямоугольные постройки столбовой конструкции с двускатной крышей.

Льяловские погребения на поселении Сахтыш

Поселение Сахтыш расположено в Тейковском районе Ивановской области и относится к более позднему волосовскому периоду. Но на его территории сохранились несколько ранних льяловских погребений. Примечательным является сильное сжатие грудной клетки погребённых и плотное примыкание к ней рук, вероятно, их хоронили спелёнутыми, возможно, заворачивали в шкуры животных, которые скрепляли острыми проколками и прижимали камнями, найденными на дне некоторых погребений. В захоронениях молодых женщин сохранились подвеска из резца лося с нарезкой для привязи, глиняная эмбрионовидная фигурка, кинжал с вырезанной рукоятью в виде человеческого лица.

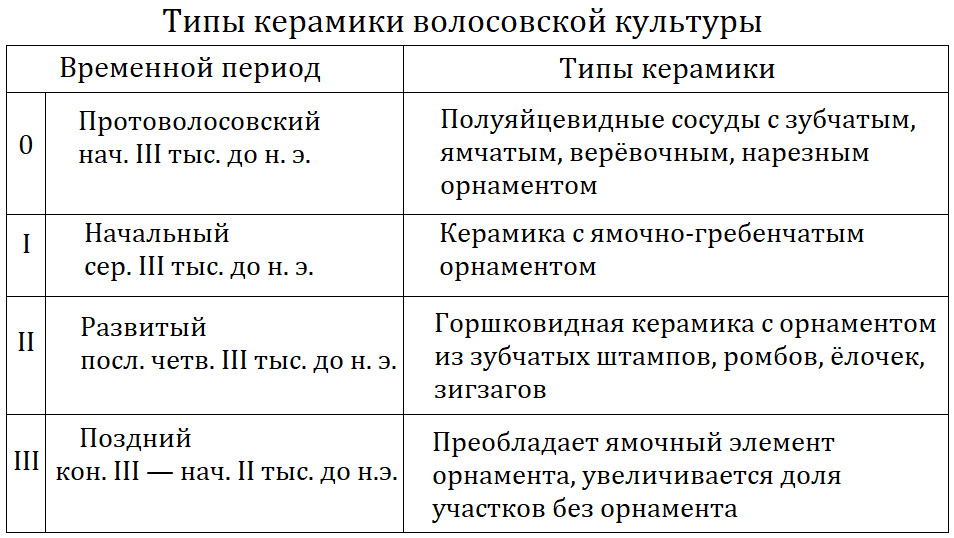

Волосовская культура

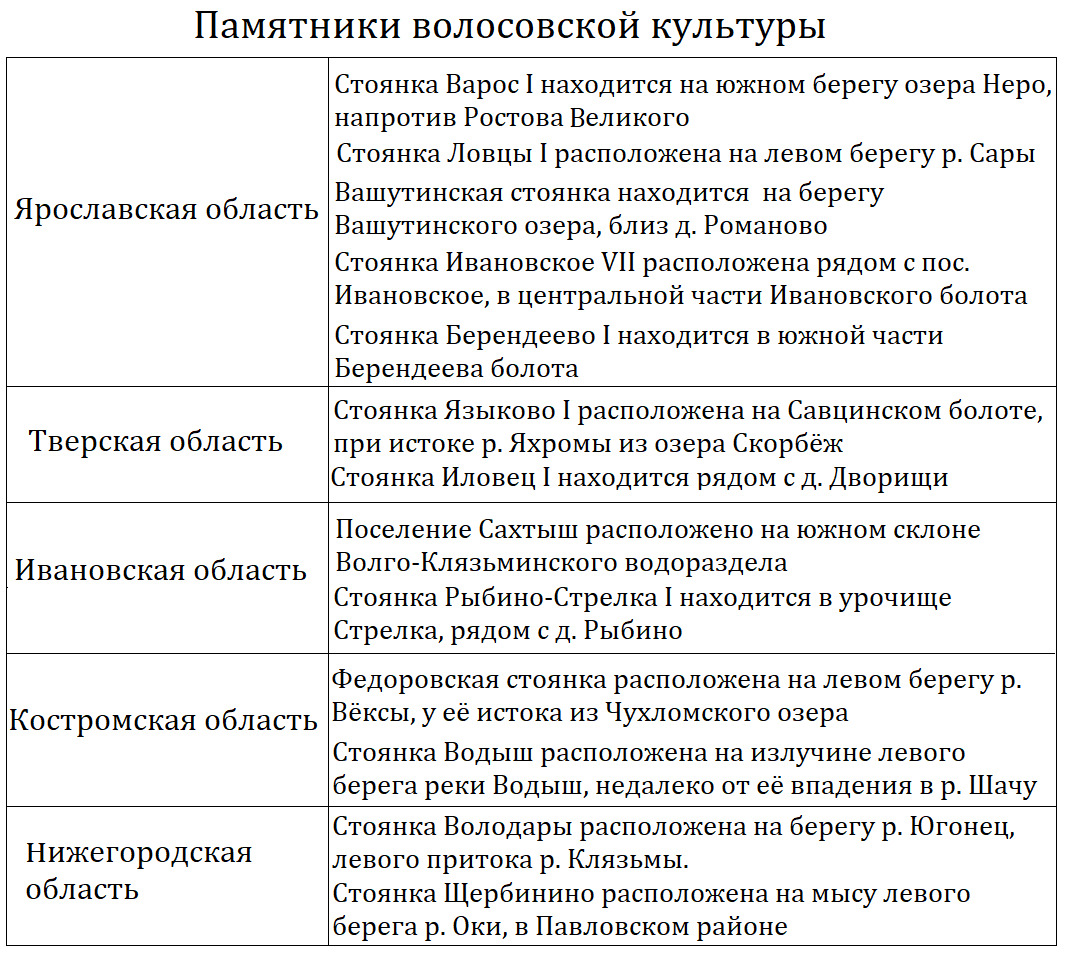

На позднем этапе неолита и уже в эпоху энеолита в IV — III тыс. до н. э. распространяется новая культура, получившая название по стоянке, открытой у деревни Волосово в Нижегородской области. Ареал волосовской культуры совпадает с границами верхневолжской культуры, происхождение точно не установлено, возможно, судя по нахождению янтаря в мужских погребениях и толчённой раковины в керамическом тесте, её носители пришли с территории Восточной Прибалтики.

В этот период появляются большие поселения с кладбищами, святилища и шаманские атрибуты (маски, амулеты, ритуальные сосуды), судя по остаткам костей, у волосовцев существовал культ медведя, к которому мы вернёмся позже. Жилища были из дерева столбовой конструкции с узкими входами. Керамика изготовлялась ленточной техникой, в глину добавлялась толчённая раковина, форма горшков и орнамент менялись на протяжении всего периода волосовской культуры.

Ритуальные украшения Сахтышского поселения

Культовое древнее поселение

Современными исследователями введено такое красивое сложное понятие, как нео-энеолит — период, когда на одной территории сосуществовали культуры, относящиеся к разным археологическим эпохам: неолит и энеолит. Чёткую границу между этими периодами провести сложно. Ярким памятником сосуществования разных культур и разных эпох является поселение Сахтыш в Тейковском районе Ивановской области.

По одной из версий «сахта» с древнего финно-угорского языка — «торфяное болото», по другой — «сахтыш» — «бурлящее рыбой». Сахтышский торфяник расположен на южном склоне Волго-Клязьминского водораздела, в его центральной части когда-то располагалось озеро Сахтыш, из которого брала начало река Койка — левый приток реки Нерли Клязьминской.

На Сахтышском памятнике исследовано пять долговременных поселений (Сахтыш I, II, IIa, VII, VIII), две сезонные стоянки (Сахтыш IV и X), четыре «святилища» и 149 захоронений, 20 из них относятся к периоду неолита (льяловская культура), 128 — энеолитические (волосовская культура) и одно — эпохи поздней бронзы (абашевская культура).

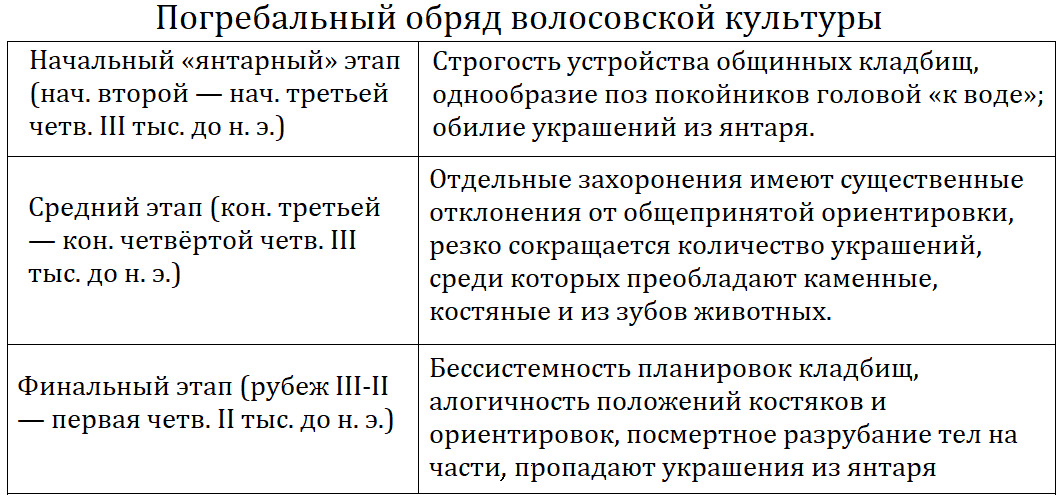

Загадочные ритуалы волосовских погребений

В большинстве энеолитических (волосовских) погребений тела покойников преднамеренно расчленены и изувечены, вероятно в ритуальных целях, судя по характеру и локализации повреждений, у брошенных в могилу тел перерезались основные двигательные мышцы. В одном погребении вместо головы покойника лежал большой валун. Также имеются захоронения, в которых тела рядами уложены друг на друга. Но самое интересное — это отсутствие коллагена в костях некоторых погребённых, что бывает при варке, но по мнению ведущих исследователей в этой области Костылёвой Е. Л. и Уткина А. В., кости не варили, как коллаген мог исчезнуть из костей, для учёных остаётся загадкой.

Погребённые сопровождены большим количеством украшений, имеющим ритуальное значение, например, украшения из янтаря сопровождали мужчин, украшения из серпентина (змеевика) — женщин. Преобладающим видом, как в мужских, так и в женских захоронениях, были подвески из зубов животных. По материалу украшения делятся на янтарные каменные и костяные, по типам — на подвески, пронизки, кольца и пуговицы-бляшки.

Украшения из янтаря

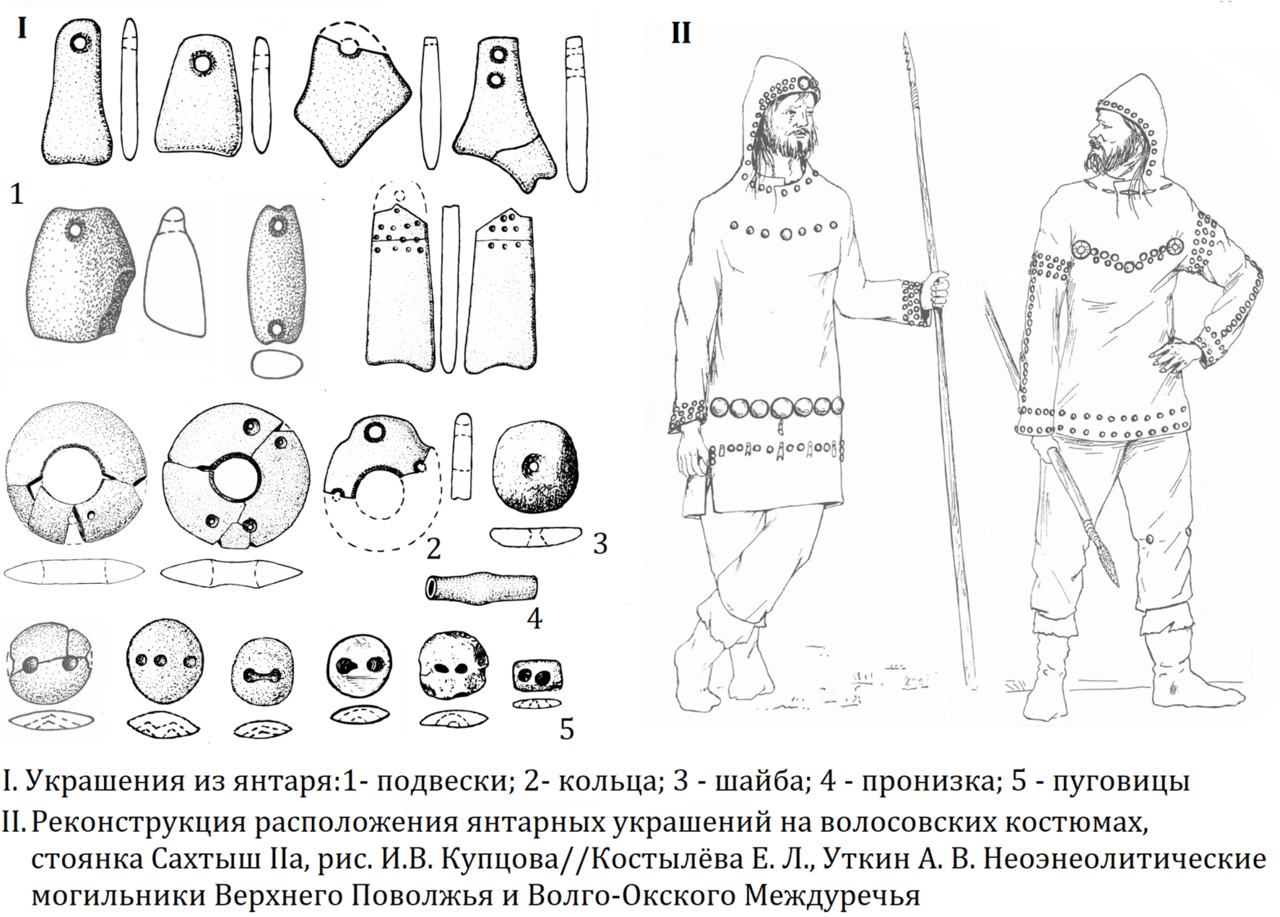

Почти весь янтарь из волосовских погребений Восточно-Прибалтийский, тёмно-красного цвета, он присутствует в погребениях раннего этапа волосовской культуры, украшения из этого материала носили только мужчины.

Самыми простыми и распространенными украшениями являются подвески — янтарные пластинки, имеющие небольшие размеры, трапециевидную или прямоугольную форму, иногда с вогнутым основанием и отверстия для крепления. В большинстве все они аналогичны друг другу, но встречаются и уникальные, например, на одной из подвесок было два отверстия на противоположных концах, еще одна была с точечным орнаментом, также в единичном экземпляре представлена подвеска в виде кулона, изготовленная из массивного естественного куска янтаря, с уплощённой вершиной и широким основанием.

Другим видом янтарных украшений являются кольца — круглые, линзовидные в разрезе украшения, они делятся на ажурные и массивные, по краям некоторых идут насечки, что придает кольцам зубчатый контур, многие из них «сшивались» после поломки, несколько колец имеют выступ с отверстием для подвешивания.

Также встречаются «шайбы» — украшения в виде плоских дисков небольшого диаметра с точечной сверлиной в центре.

Ещё одним видом янтарных украшений являются пронизки — маленькие трубочки, в большинстве — с утолщением в середине, скорее всего ими расшивались края одежды.

И, наконец, самыми интересными янтарными украшениями являются пуговицы-бляшки, их найдено большое количество, все разной формы и разного размера в основном с v или w-образными отверстиями, через которые они нашивались на одежду. По расположению пуговиц-блях в погребениях среди других украшений, учёным удалось частично реконструировать костюм древнего волосовца.

Украшения из камня

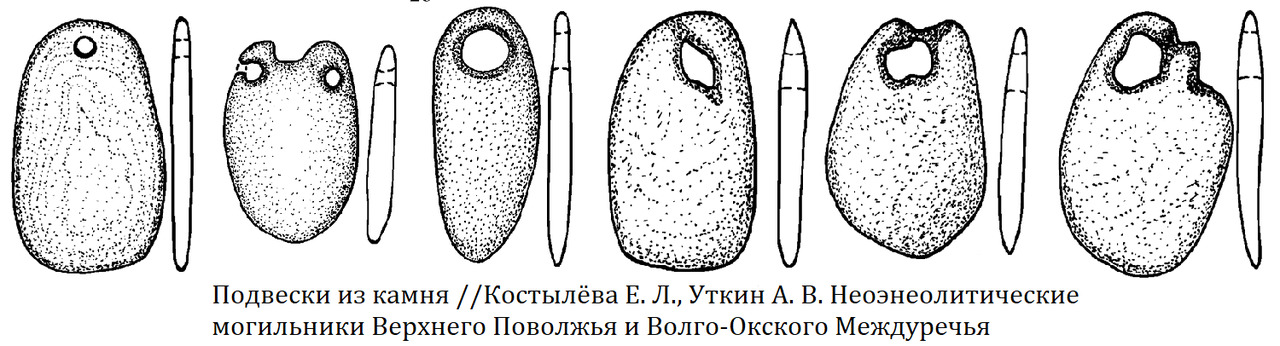

Основными поделочными материалами для каменных украшений служили серпентины и сланцы, способом обработки была частичная шлифовка поверхностей и сверление отверстий. Они получают распространение на более поздних этапах волосовской культуры.

Основными каменными украшениями были подвески, по форме они делятся на под-прямоугольные, овальные и округлые и ромбические. Края отверстий у многих серпентиновых подвесок сильно расточены от длительного использования, на некоторых экземплярах они сломаны, и взамен их просверлены новые.

В нескольких женских погребениях найдены пронизки, размещались они возле запястий рук, изготовлены из сланца зелёного цвета, имеют в основном под-прямоугольную и округлую форму, в единичных случаях — треугольную и ромбическую, но все вытянутых пропорций.

Украшения из кости

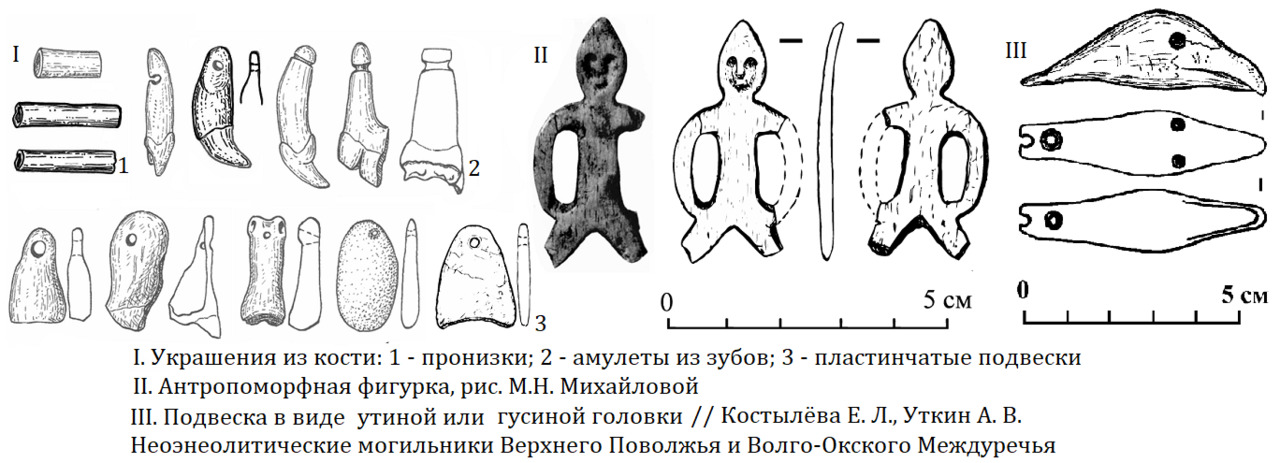

Самые распространенные украшения из кости — это пронизки простой цилиндрической формы из сломанных или распиленных трубчатых костей птиц.

Вторым видом украшений являются костяные подвески, сделанные из тонких пластин и разнообразные по форме: под-трапециевидные, под-треугольные, под-прямоугольные, под-овальные, иногда вогнутые в основании. Погребения с костяными подвесками с вогнутым основанием занимают хронологическую нишу между ранними погребениями с янтарём и поздними — с серпентином.

Еще одним видом украшений являются амулеты из зубов животных, по характеру изготовления они просты и однообразны: на корневой части либо просверлено отверстие для подвешивания, либо на конце пропилены неглубокие кольцевые канавки для крепления шнура. Наиболее популярными были зубы собаки, барсука и медведя; единичными экземплярами представлены клыки кабана, волка, лисицы, куницы и резцы лося. Интересными находками являются украшения из резцов сурка, найденные в женском захоронении (около 40 шт.), они, судя по компактному расположению, крепились к подолу рубахи с помощью клеящего вещества, центральное место занимал медвежий клык. Сурки не водились в Поволжье, следовательно украшения из его зубов являются привнесёнными.

Уникальной является подвеска в виде антропоморфной фигурки, изготовленная из тщательно отшлифованной костяной пластины. Она представляет собой изображение стоящего человека без признаков пола, голова имеет яйцевидную форму с заострённой макушкой, нос выделен контурной гравировкой, глаза показаны глубоко просверленными ямками, а рот — процарапанным дугообразным углублением, шея короткая, плечи широкие и покатые, переходящие в дугообразные руки, упирающиеся в бёдра, ноги широко разведены в стороны, кончики обломаны. Функционально фигурка являлась амулетом и, судя по месторасположению её в захоронении, украшала шею погребённой, крепилась она по принципу псевдопряжки на ленту, которая пропускалась через овальные отверстия между туловищем и руками, об этом свидетельствуют заглаженные до блеска внутренние края отверстий.

Более позднее происхождение имеют объемные подвески в виде головок птиц разнообразного видового состава, к которым мы еще вернёмся.

Бронзовый век на Верхней Волге

Фатьяновская культура

Новые племена

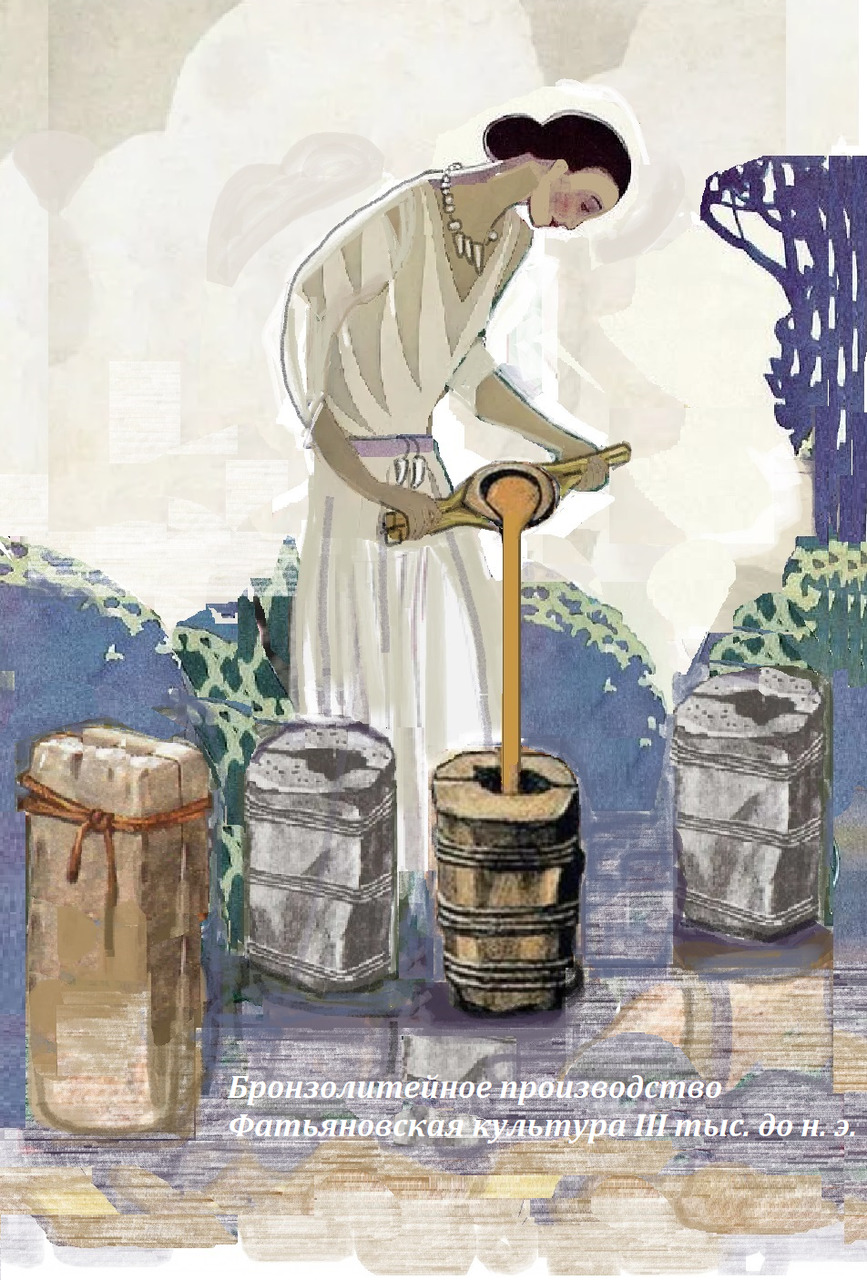

Если вы живёте в Верхнем Поволжье и хоть немного интересуетесь историей своего края, вы не можете не знать о фатьяновцах — ярком древнем племени пастухов-скотоводов, с которыми в III тыс. до н. э. в лесную зону Восточной Европы пришёл бронзовый век и распространилась культура шнуровой керамики и боевых топоров.

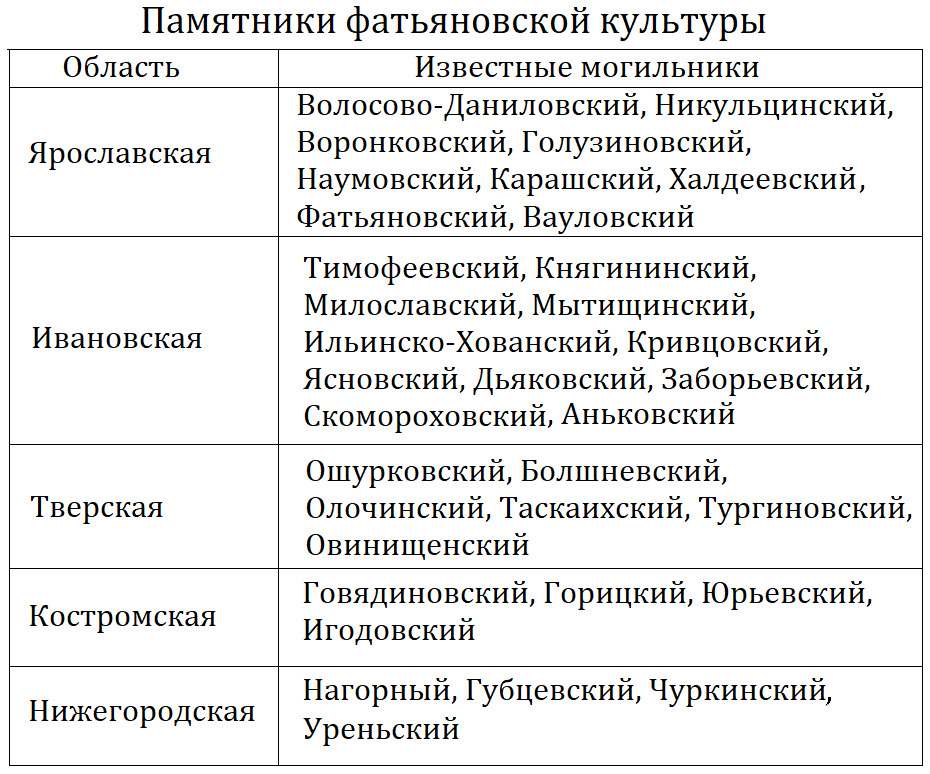

Племя получило свое название по могильнику, открытому в 1873м году у деревни Фатьяново Ярославской области. С помощью полученных радиоуглеродных дат, учёный Кренке Н. А. установил время существования фатьяновской культуры — от 2750 до 2500 (2300) лет до н. э.

Смена культур

Пришедшие фатьяновцы принесли в лесное Поволжье совершенно иной хозяйственный уклад, получивший название лесное скотоводство, они разводили свиней, коз-овец, а также собак, чтобы следили за стадом, исследовано немало фатьяновских захоронений пастухов с собаками и сопровождающей пищей — частями туши свиньи или козы-овцы. У фатьяновцев появляются новые виды посуды — чашки, миски, это связано с появлением коров, которые не употребляются в пищу, а разводятся для получения молока.

Таким образом, скот является основным богатством семьи, мужчины-пастухи становятся во главе рода, женщинам отводится роль ведения домашнего хозяйства. Такое различие в социальном положении и разделении труда хорошо прослеживается по погребальному обряду и инвентарю, погребения мужчин занимали центральное положение, их сопровождают боевые топоры, женщин с вещами домашнего обихода хоронили с краю.

Расселение фатьяновских племен

Прибывшие на Верхнюю Волгу, фатьяновцы селились на территории, занятой поздневолосовскими племенами. Скорее всего, судя по массовым захоронениям с обоих сторон, между волосовцами и фатьяновцами были столкновения, но, по мнению учёных А. В. Уткина А. В. и Костылёвой Е. Л., скотоводы фатьяновцы и лесные охотники волосовцы «наградили» друг друга новыми инфекционными заболеваниями, об этом свидетельствуют хронологически одновременные коллективные захоронения без признаков насильственного умерщвления.

Постепенно, фатьяновские племена заняли почти всю центральную часть европейской территории России: на западе граница доходила до Псковского озера, на востоке — до Камы и Вятки, на юго-западе — до Десны и верховьев Оки, на юго-востоке проходила по Суре и Средней Волге.

Фатьяновских поселений к настоящему времени открыто немного, возможно, это связано с постоянным перемещением племени на новые пастбища. Историю фатьяновцев рассказывают грунтовые могильники, которых в Верхнем Поволжье несколько сотен, почти все они были исследованы Верхневолжской экспедицией под руководством ведущего исследователя в этой области — Крайнова Д. А.

Фатьяновские украшения

Пронизки

Пронизки найдены в фатьяновских погребениях в большом количестве, они изготовлены из разных материалов, чаще всего встречаются костяные — полые косточки нарезанные цилиндриками, в основном трубчатые птичьи кости, а также раковины речной двустворки. В ожерельях пронизки из птичьих костей чередуются с раковинными пронизками и просверлинными зубами животных. Помимо костяных, встречаются трубчатые пронизки, согнутые из медных пластинок.

По расположению пронизок в погребениях можно судить, что они употреблялись не только в качестве ожерелий, но и как украшения головного убора, одежды и обуви. Нередко скопление пронизок размещается за теменем и около черепа, иногда рядами, возможно женщины носили высокие головные уборы, украшенные разнообразными пронизками из трубчатых птичьих костей, зубов животных и раковин. Часто ряды пронизок лежат в районе пояса, тазовых костей, ног и на кистях рук, скорее всего они украшали одежду. Встречаются пронизки с остатками тлена от ткани, служившие украшениями сумок.

Медные кольца и привески

Медные колечки использовались, вероятно, в качестве височных колец и украшений головного убора, они изготовлялись из округлой или уплощенной проволоки, завернутой в полтора оборота. Встречаются также округлые колечки из спирально-завитой проволоки. В Вауловском могильнике в области женского черепа найдено медное колечко с остатками дерева со спаянными концами, вероятно оно было украшением деревянного предмета на головном уборе.

В фатьяновских погребениях встречаются также кольца, служившие для украшения рук, в том же Вауловском могильнике найдены обломки пластинчатого перстня, широкого в середине и узкого по краям, на его широкой части имеется орнамент в виде ромбиков. О наличии колец и перстней так же говорят следы окиси меди на костях фаланг пальцев погребенных.

Уникальными являются валютообразные (очкообразные) привески из закрученной в спираль медной проволоки, найденные в Волосово-Даниловском, Никульцинском и Юрьевском могильниках в районе груди погребённых.

Браслеты и гривны

Браслеты в фатьяновских погребениях встречаются очень редко, самым уникальным является широкий манжетовидный медный браслет из Мытищинского могильника, он был найден на правой руке женщины и представляет собой широкую согнутую в трубку медную пластину шириной 6,2 см. со слегка заходящими друг на друга концами. Вся лицевая поверхность браслета орнаментирована. По краям идет нарезной бордюр, образующий сетчатый узор, с двух концов — два елочных узора, в центре — 22 линии-бороздки, этот орнамент типичный для фатьяновских сосудов.

В Вауловском могильнике на шее женщины сохранились остатки гривны, сделанной из тонкой медной пластины с загнутыми внутрь краями. В Волосово-Даниловском могильнике найден обломок гривны в виде изогнутой скрученной трубки.

Подвески и амулеты

Чаще всего в фатьяновских погребениях встречаются подвески из костей животных с просверленными отверстиями. В Воронковском могильнике найдена костяная подвеска в виде лунницы со сверлиной, также встречаются подвески из янтаря и зубов животных, которые можно отнести к амулетам.

Почти во всех могилах встречаются амулеты из клыков и зубов животных, чаще всего это клыки медведя, собаки, свиньи или кабана с кремневым сверлением для подвешивания, иногда с медными колечками и орнаментом. Часто, в мужских погребениях медвежьи клыки лежат у кисти левой руки, это указывают на cyщecтвoвaние у фатьяновцев культа медведя. Интересными находками из Волосово-Даниловского могильника являются амулеты из янтаря с просверленным отверстием, по форме напоминающие медвежий клык.

Булавки

Фатьяновские булавки изготавливались из рога, они имеют молоточковидную головку и просверленное отверстие сверху, выходящее под углом на стержень. Эти редкие находки сопоставимы с экземплярами, представленными в культурах шнуровой керамики Западной Европы, также в ямной и катакомбной культурах. Все булавки относятся к мужским захоронениям и использовались для скрепления плащей.

Уникальной является булавка из Никульцинского могильника, сделанная из рога лося и напоминающая гвоздь с широкой уплощенной шляпкой. В Воронковском могильнике костяная булавка с двусторонней сверлиной на широком конце, найдена в районе черепа и, по видимому, относится к головному убору. В Болшневском могильнике найдена большая булавка с двумя отверстиями на широкой уплощённой головке.

Племена металлургов на Верхней Волге

«Сейминская Атлантида»

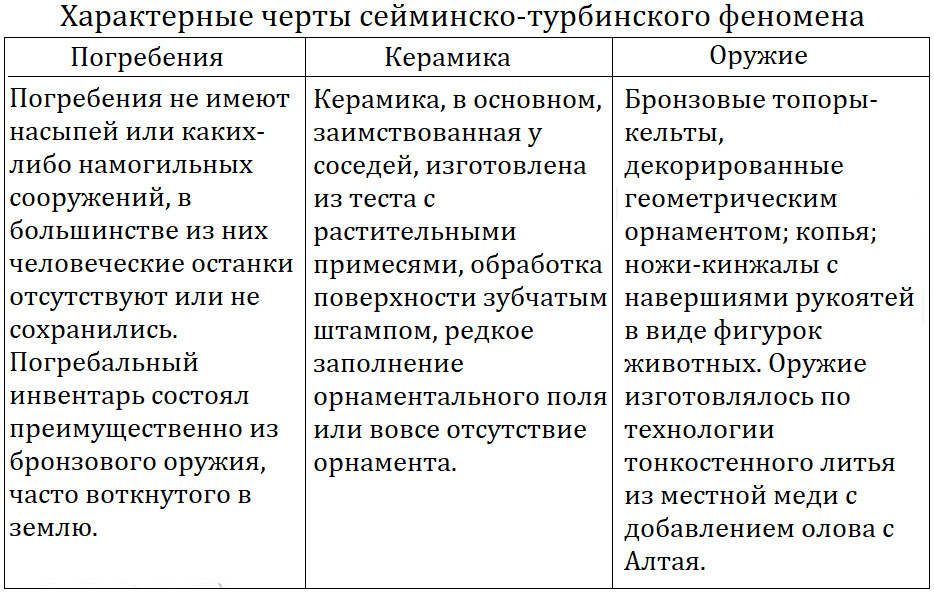

В середине II тыс. до н. э. на территории Северной Евразии появляется ряд уникальных археологических памятников, названных в науке сейминско-турбинским транскультурным феноменом, он не имеет общей территории, для его носителей характерна динамика, скорее всего, это были превосходно вооружённые коневоды, выдвинувшиеся с Алтайских гор, прошедшие Сибирь и Урал, и дошедшие до Поволжья. Тут, на территории Нижегородской области, близ слияния Волги и Оки располагалось Сейминское поселение с очагами в полуземляных жилищах, рядом с ним находился большой могильник, состоящий, предположительно, из 50ти захоронений с богатым погребальным инвентарем. Почти в каждой могиле лежали бронзовый топор-кельт или копье, в некоторых имелись ножи-кинжалы и нефритовые украшения. Всё это было разграблено, поселение и могильник были сильно разрушены любительскими дореволюционными раскопками. Спустя десятилетия советские учёные по крупицам собрали и восстановили загадочный памятник, и очень своевременно, потому что через несколько лет на правом берегу Камы у деревни Турбино под Пермью был открыт полностью аналогичный сейминскому, турбинский археологический комплекс. Здесь было найдено примерно 110 захоронений с характерными бронзовыми копьями с ушком на втулке, орнаментированными топорами-кельтами со втулкой на месте обуха, ножами-кинжалами с зооморфной рукоятью и кольцами из нефрита, возможно имеющими сакральный смысл. С этого момента в археологической литературе данная проблема стала именоваться сейминско-турбинской.

Абашевские племена

Следующим значимым явлением бронзового века лесостепной Евразии является абашевская культурно-историческая общность (КИО). На данный момент, учёными выделены три входящих в нее родственные культуры — уральская, доно–волжская и средневолжская, племена последней продвинулись выше и дошли до Верхней Волги, где обосновались, оставив после себя крупнейший курганный могильник Кухмарь у Плещеева озера, а также, совместный с сейминско-турбинскими племенами, удивительный клад ритуальных предметов близ города Галича.

В Ярославской области, совсем недалеко от исторического центра Переславля-Залесского, на северном берегу Плещеева озера, в излучине ручья Кухмарь, археологом Крайновым Д. А. был исследован обширный могильник Кухмарь, насчитывавший более чем 100 курганов — единственный в Верхнем Поволжье, принадлежащий абашевским племенам.

Другой уникальной находкой сделанной крестьянами в 1836м году в окрестностях села Туровское, близ города Галича в Костромской области, является так называемый галичский клад — комплекс предметов древнего шамана, имеющих ритуально-культовое назначение, возможно он сопровождал захоронение шамана или его кенотаф (имитация захоронения без самого покойника). Предметы имеют абашевское (браслеты, очковидные подвески) и сейминско-турбинское (ножи с зооморфной рукоятью) происхождение.

Племена, получили своё название от наименования села Абашево в Чувашии, где в 1925м году были открыты первые в этой местности курганы, помимо курганного обряда, абашевцы известны созданием колесниц и многочисленных металлических украшений.

Гарнитур абашевских украшений

Комплекс украшений поволжских абашевцев дополняется традициями лесных постшнуровых культур, ранние абашевские украшения наследуют те же типы и делаются по той же технологии, что и украшения из фатьяновских памятников (височные кольца в полтора оборота, очковидные подвески, гривны, браслеты и перстни). Но позже начинают преобладать новые ярко выраженные черты типично абашевских украшений и новые технологии, которые будут характерны для этой культуры на протяжении всей истории ее развития. Гарнитур абашевских украшений состоит из большого числа мелких металлических бляшек, которые крепились на одежду и головные уборы. Это лепестковидные бляшки-розетки, отлитые по восковой модели, полушарные мелкие бляшки, спиральки, пронизи и медный бисер.

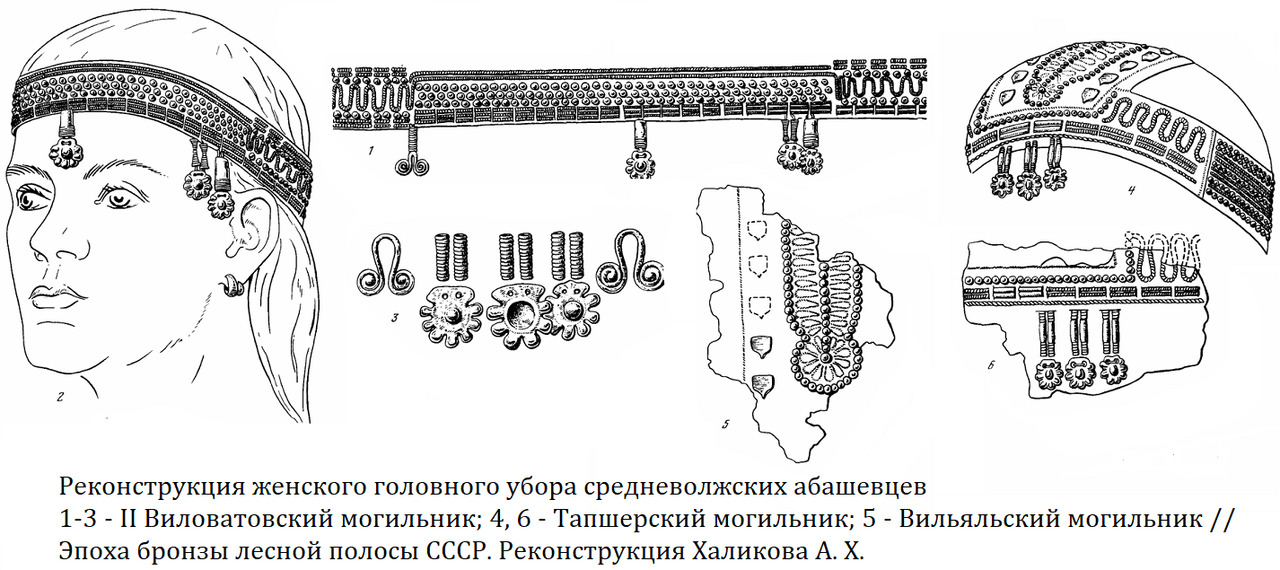

Головные уборы абашевских женщин

Одним из ярких и характерных признаков средневолжских абашевцев являются украшения головного убора. В женских погребениях сохранились остатки кожаных венчиков с нашитыми мелкими медными бляшками, пронизями и бисером. В районе лба и висков спускались подвески в виде лепестковых бляшек-розеток. Сзади к венчикам крепились «косники» из шнура с нанизанными медными пронизями и очковидными подвесками на конце. В одном из погребений к кожаной основе были пришиты три кожаные ленты различной длины — одна спускалась от правого виска до плеча, вторая — от левого виска до локтя, третья — от левого виска до колен. Полосы состояли из лепестковых розеток, горизонтально расположенных пронизок, полусферических бляшек и спиралей в виде волны.

Весь этот сложный комплекс украшений получил дальнейшее развитие в ахмыловской культуре, отдельные его элементы, преобразовавшись, дожили до современности в национальной одежде марийского и мордовского народов.

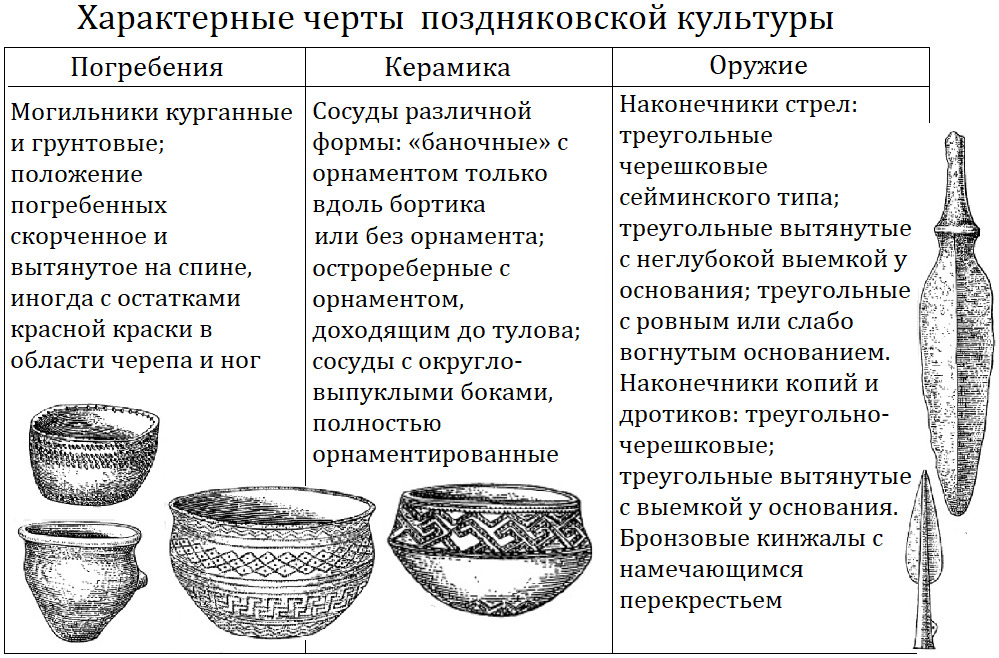

Поздняковские племена

В XV — XII вв. до н. э. Поволжье посетили новые племена — создатели срубной культуры степей Подонья и Южного Урала, прибыв на место, они встретили волосовцев и фатьяновцев, с которыми тесно взаимодействовали, таким образом сформировалась своеобразная культура, названная учёными поздняковская, по селу Поздняково близ города Мурома.

Поздняковцы, как и абашевцы, имеют свой собственный уникальный гарнитур украшений, который представлен височными кольцами, разнообразными бляхами, браслетами, бусами и бронзовой булавкой.

Наиболее часто встречаются бронзовые височные кольца, они были согнуты в полтора оборота либо из ровной пластины, либо из вогнутой пластины. Уникальным является височное кольцо из Борисоглебовского могильника Владимировской области, выполненное из золотой пластины, наложенной на бронзовую основу, по дужке кольцо украшено орнаментом, выдавленным на золотой пластине с внутренней стороны, до ее накладки на бронзовую основу. Аналогия этому кольцу имеется в могильнике срубной культуры в степной части Чувашии. Аналогичный технологический прием известен у ряда племен андроновской этнокультурной общности.

В памятниках поздняковской культуры встречены крупные и мелкие бронзовые бляхи, имеющие круглую или овальную форму, два парных отверстия, расположенных по краям, и украшенные точечным узором.

Бронзовые браслеты представлены несколькими типами: 1 — типично поздняковские широкие браслеты с заходящими концами, украшенные точечным пуансонным орнаментом, и без орнамента с несомкнутыми концами; 2 — срубно-андроновские тонкие браслеты с заходящими концами; 3 — андроновские браслеты, украшенные на концах спиралями.

Встречены остатки бронзовых бус бочонкообразной формы, а также мелкий бисер из сурьмы.

Уникальной является бронзовая булавка с шайбообразной головкой, имеющая западные аналогии, датируемые XV — XIV вв. до н. э.

Безусловно, фатьяновские, сейминско-турбинские, абашевские и поздняковские племена с их новыми «передовыми» технологиями производства ювелирных украшений, оказали огромное влияние на формирование яркого металлического убранства поволжских женщин, что нашло отражение в более поздних культурах.

Железный век на Верхней Волге

Формирование финно-угорского этноса

Культура сетчатой керамики

На рубеже II — I тыс. до н. э. культура степных металлургов на Верхней Волге, находясь в отрыве от своего основного массива, пришла в упадок. Местные природные условия и резкое похолодание привели к сокращению, а в дальнейшем и полному исчезновению поздняковских племён. В этот же период дают о себе знать новые лесные племена, находясь в привычной для себя среде и более стойкие к холодам, они переняли от степняков новые производящие формы хозяйства, стали держать скот и заниматься подсечно-огневым земледелием. Численность новых лесных племён стала быстро расти, в итоге они заняли всё пространство от Урала до Карелии и южной прибрежной полосы Финляндии.

Характерным признаком этих племён является керамика с сетчатым (псевдосетчатым, текстильным, ниточно-рябчатым) отпечатком, который означает, что для изготовления этих горшков использовалась ткань. Такая технология не имеет параллелей в предшествующих культурах эпохи бронзы, но имеет схожие элементы в культуре неолита, это свидетельствует о ее местном субстрате. Одинаковая техника изготовления горшков племенами, расселившимися на обширных территориях, говорит об их культурном единстве, о генетическом родстве. Именно на этой базе в XII — VI вв. до н. э. происходило формирование этнических основ более поздних финноязычных народов.

Следуя теории Гумилёва Л. Н., население с сетчатой керамикой является суперэтносом, объединившим в субэтническую систему все финноязычные этносы со своими локальными особенностями.

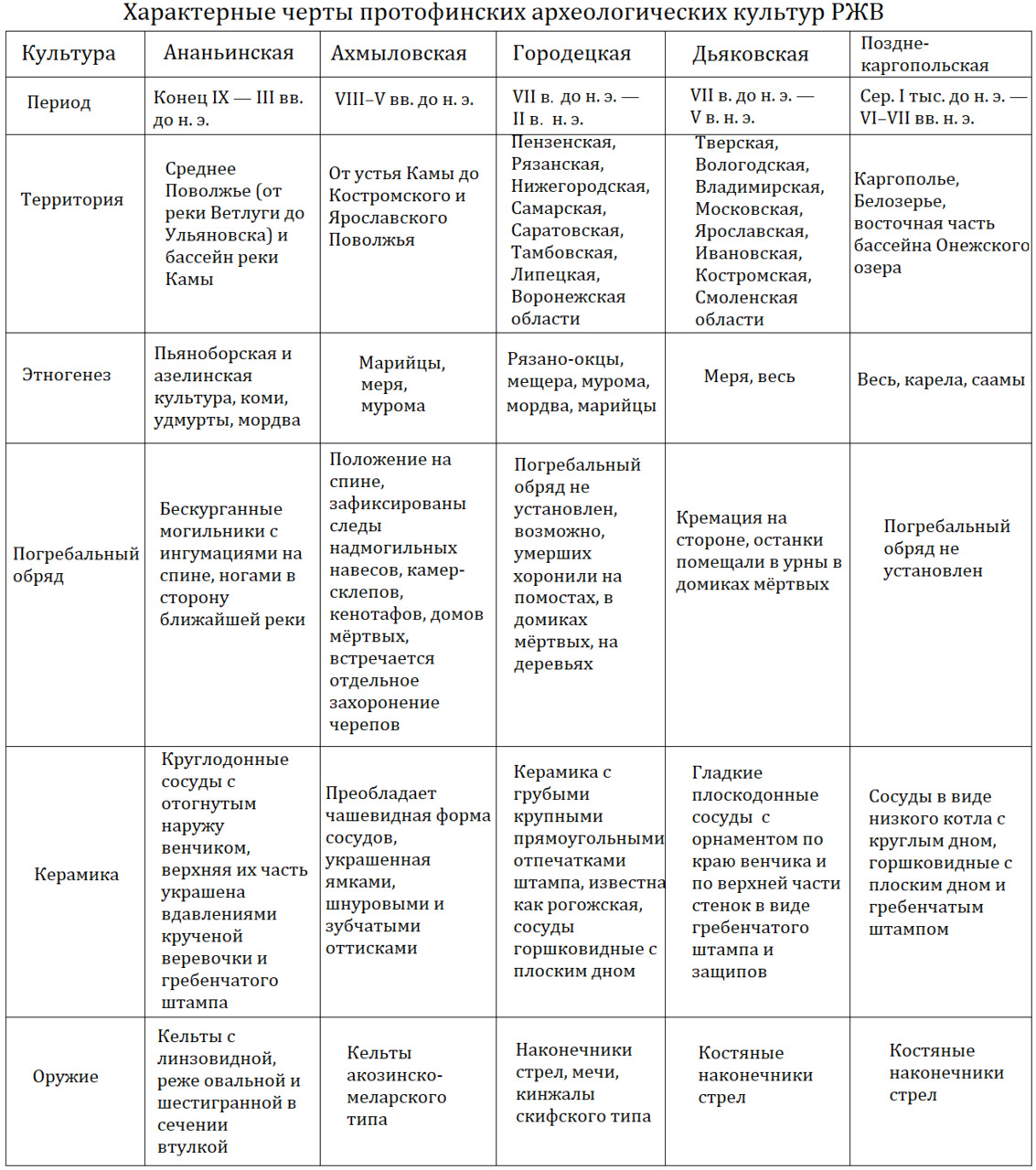

Протофинские культуры РЖВ

В эпоху раннего железа начинается формирование этнических основ будущих финноязычных народов. На базе культуры сетчатой керамики, под влиянием скифских, балтских, а также протосаамских племён, сложились пять своеобразных археологических культур — предшественниц различных финно-угорских этносов: ананьинская, ахмыловская, городецкая, дьяковская и позднекаргопольская.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.